Giovanni Verga

Giovanni Verga nasce a Catania nel 1840, da Giovan Battista, nobile e agiato proprietario agrario di cultura liberale e da Caterina di Mauro, di famiglia borghese. La sua prima formazione avviene nella scuola privata di Antonino Abate che lo avvicina ai valori patriottici rafforzati in parte da letture sulla poesia risorgimentale e dal valore civile. Non ottiene una forte formazione filologica, quanto piuttosto sulla letteratura contemporanea: tra queste predilige quella francese diventando un appassionato lettore di Eugéne Sue e di Alexander Dumas père e fils (tutti riconducibili al romanzo storico e popolare). Questa cultura viene riportata nei suoi primi tentativi letterati come Amore e patria (scritto tra i 16 e i 17 anni, rimasto inedito), I carbonari della montagna pubblicato a proprie spese nel 1861; Sulle lagune, pubblicato in rivista nel 1863. Più che opere minori si potrebbe parlare di una prima esperienza verghiana, che quasi nulla ci dice dell’autore futuro, ma che mostra sin da giovane la voglia d’esprimersi, pur richiamandosi ad autori dei feuilletons francesi, e da altri facenti parte di un romanticismo minore mescolato a tentativi di letteratura popolare (ci viene in mente Francesco Domenico Guerrazzi, prolifico autori di racconti e romanzi apparsi sia in volume che nei giornali dell’epoca). Nel 1858 si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, che poi abbandona per far parte della Guardia Nazionale, sorta per evitare disordini dopo l’arrivo di Garibaldi in città. Sempre a Catania, fonda, insieme ad alcuni amici, la rivista “Roma degli italiani”.

Nel 1865 decide di trasferirsi a Firenze, allora capitale d’Italia: di questa città sente l’attrazione per la vita mondana che vi si conduce, per gli intellettuali che vi risiedono e che comincia a frequentare, tra i quali ci piace ricordare l’eccentrico Vittorio Imbriani e, amicizia più determinante, Luigi Capuana. Scrive Una peccatrice (1866), in cui, dietro la storia di Pietro Brusio si nasconde in realtà Verga stesso, e Storia di una capinera, uscito dapprima a puntate su una rivista e poi definitivamente in volume nel 1871, che ottiene un clamoroso successo e gli apre le porte a prospettive più ampie.

Romanzo epistolare in cui la protagonista scrive ad una amica. All’inizio Maria accetta senza reticenze la scelta della matrigna di entrare in convento; ma un’epidemia di colera la costringe ad uscire e a tornare, per un certo periodo di tempo, in famiglia. Qui assapora le gioie della casa, la libertà e il sentimento d’amore per un giovane che frequenta la sua casa. Passato il colera, Maria deve rientrare in convento. Qui verrà a sapere che l’uomo di cui era innamorata sposerà la sorella. Ciò la getta in indicibile strazio e dolore che non riesce a reprimere e che la porterà in breve alla morte.

IL VOTO MONACALE

M’avevano abbigliata da sposa, col velo, la corona, i fiori; m’avevano detto ch’ero bella. Dio mel perdoni!… io ne fui contenta soltanto per lui che mi avrebbe veduta così!… M’affacciarono alla grata della chiesa. Tu mi vedesti; io non vidi nessuno; vidi una nube di incenso, un brulichìo, molte torce che ardevano; udii l’organo che suonava. Poi chiusero la cortina, mi spogliarono di quei begli abiti, mi tolsero il velo, i fiori, mi vestirono della tonaca senza che me ne avvedessi. Io non udivo, non vedevo nulla… lasciavo fare, ma tremavo talmente che i miei denti scricchiolavano gli uni contro gli altri. Pensavo alla bella veste da sposa di mia sorella, alla cerimonia cui ella aveva dovuto assistere senza provare lo sgomento che allora m’invadeva. La cortina fu riaperta. Tutta quella gente era ancora lì, guardava, ascoltava, con un’avida curiosità che mi agghiacciava di inesplicabile terrore. Mi sciolsero i capelli e me li sentii cadere fin sulle mani che tenevo giunte; li raccolsero tutti in pugno… e allora si udì uno stridere d’acciario… mi parve che mi cogliesse il ribrezzo della febbre, ma era quella sensazione di fresco che provai sul collo allorché quella cosa fredda s’introdusse fra il volume delle mie chiome; del resto non aveva che un’idea confusa di quanto accadeva. Vidi mio padre che piangeva. Perché piangeva? Vidi mia madre, Giuditta, Gigi… Accanto a Giuditta c’era un’altra persona ch’era pallida pallida e mi guardava cogli occhi spalancati. In quel punto lo stridere di quel a cosa agghiacciata mi parve che superasse il canto dei preti, il suono dell’organo, i singhiozzi di mio padre. I capelli mi cadevano da tutte le parti a ricci, a treccie intere… e le lagrime mi cadevano dagli occhi… Allora l’organo si fece mesto, le campane parvemi che piangessero. Mi stesero sul cataletto, mi coprirono colla coltre dei trapassati. Tutte quelle figure nere mi circondarono; mi guardavano, pallide, impassibili come spettri, salmodiando, colle torcie in mano. La cortina si rinchiuse. In chiesa si udì lo scalpiccìo di tutta quella gente che se ne andava… Tutti mi abbandonavano… anche mio padre… Gli spettri mi abbracciavano, mi baciavano, avevano le labbra fredde e sorridevano senza far rumore.

La lettera descrive all’amica Marianna il momento in cui Maria si veste della tonaca monacale. Ed è normale, per un lettore, richiamare alla memoria la figura di Gertrude, di manzoniana memoria. E’ evidente che se lo scrittore lombardo è interessato non solo al gesto riprovevole in sé, ma alla situazione politica e sociale del Seicento che lo avevano determinato, Verga rimanga ancorato a stilemi tardo romantici o per meglio dire scapigliati proprio nell’uso dell’io narrante. L’insistenza dei puntini di sospensione, la ricerca del patetico nella lentezza gestuale della protagonista, la turba che l’osserva che sembra costituire un’aurea sepolcrale e l’ultima frase che sembra ripresa da un romanzo di Tarchetti, pone Verga tra gli scrittori “popolari” al pubblico femminile, ma non sappiamo dire quanto consapevolmente. D’altra parte è lui stesso che non vuole dare una lettura sociologica al suo romanzo.

Il successo di Storia di una capinera, lo spinge a trasferirsi a Milano, dove frequenta gli ambienti della Scapigliatura. Testimonianza dell’adesione alla critica sociale del movimento milanese ce la offre l’introduzione al romanzo Eva, edito a Milano nel (1873):

Enrico Lanti è un giovane pittore che si innamora di Eva, una bellissima ballerina, ricca di fascino e di mistero, pur essendo consapevole che il suo sogno d’amore è irrealizzabile. Il sogno viceversa si avvera: Eva, conosciutolo, si innamora e abbandona il teatro per andare a vivere con lui. La monotona vita quotidiana, sulla quale pesano tra l’altro le difficoltà economiche, logora però l’iniziale passione: i due si separano ed Eva diventa l’amante del facoltoso conte Silvani. Enrico non si rassegna alla realtà e una sera, durante un veglione a teatro, abbraccia e bacia Eva. Nell’inevitabile duello che ne deriva il conte perde la vita. Enrico torna presso la famiglia in Sicilia e dopo pochi mesi, logorato da questo inestinguibile e fatale amore, muore.

INTRODUZIONE AD “EVA”

Eccovi una narrazione – sogno o storia poco importa – ma vera, com’è stata o come potrebbe essere, senza rettorica e senza ipocrisie. Voi ci troverete qualche cosa di voi che vi appartiene, ch’è il frutto delle vostre passioni, e se sentite di dover chiudere il libro allorché si avvicina vostra figlia – voi che non osate scoprirvi il seno dinanzi a lei se non alla presenza di duemila spettatori e alla luce del gas, o voi che, pur lacerando i guanti nell’applaudire le ballerine, avete il buon senso di supporre che ella non scorga scintillare l’ardore dei vostri desideri nelle lenti del vostro occhialetto tanto meglio per voi, che rispettate ancora qualche cosa. Però non maledite l’arte ch’è la manifestazione dei vostri gusti. I greci innamorati ci lasciarono la statua di Venere; noi lasceremo il cancan litografato sugli scatolini dei fiammiferi. Non discutiamo nemmeno sulle proporzioni; l’arte allora era una civiltà, oggi è un lusso: anzi un lusso da scioperati. La civiltà è il benessere, e in fondo ad esso, quand’è esclusivo come oggi, non ci troverete altro, se avete il coraggio e la buona fede di seguire la logica, che il godimento materiale. In tutta la “serietà” di cui siamo invasi, e nell’antipatia per tutto ciò che non è positivo – mettiamo pure l’arte scioperata – non c’è infine che la tavola e la donna. Viviamo in un’atmosfera di Banche e di Imprese industriali, e la febbre dei piaceri è l’esuberanza di tal vita. Non accusate l’arte, che ha il solo torto di aver più cuore di voi, e di piangere per voi i dolori dei vostri piaceri. Non predicate la moralità, voi che ne avete soltanto per chiudere gli occhi sullo spettacolo delle miserie che create, – voi che vi meravigliate come altri possa lasciare il cuore e l’onore là dove voi non lasciate che la borsa, – voi che fate scricchiolare allegramente i vostri stivalini inverniciati dove folleggiano ebbrezze amare, o gemono dolori sconosciuti, che l’arte raccoglie e che vi getta in faccia.

Toulouse Lautrec: Manifesto

Ma a tale Introduzione non succede il romanzo. Non sappiamo quali precise letture lo abbiano preceduto, ma sentiamo “spruzzati” qua e là riferimenti alla contemporanea letteratura francese (torna in mente la Nanà di Zola). Certo è che, come nel primo romanzo, anche qui il protagonista è un artista. Lì un romanziere, qui un pittore, il cui oggetto è sempre una donna “impossibile” che s’uccide per amore o fa morire per amore e chiudono ambedue con il ritorno in Sicilia, terra che non conosce la “corruzione” della civiltà e in cui rifugiarsi, scappare dalla “modernità”. Ma nel patetico racconto le Banche e di Imprese industriali dove sono? la febbre dei piaceri è l’esuberanza di tal vita più che criticata sembra agognata. Tuttavia qualcosa di nuovo nell’animo di Verga c’è e lo riprende proprio dallo spirito scapigliato: la ricerca della verità. Eccovi una narrazione – sogno o storia poco importa – ma vera, com’è stata o come potrebbe essere, senza rettorica e senza ipocrisie.

Gli altri due romanzi scritti nel periodo milanese sono Tigre reale ed Eros, ambedue del 1875. Il primo continua ad insistere su ambienti mondani e storie d’amore patetiche.

Nella prima un diplomatico e una contessa russa, cui sembra che il narratore, moralisticamente, prenda la distanza; nel secondo un marchese, di cui si racconta la fallimentare vita, fatta di amori e tradimenti (anche se in quest’ultimo percepiamo una maggiore capacità artistica, certamente non ancora matura, ma migliore rispetto alle opere precedenti).

Raccoglitrice di olive pittura di Roberto Rimini

Nedda del 1874 sembra rappresenti una “conversione” letteraria: racconta infatti la storia di una povera raccoglitrice di olive, che ha una madre gravemente malata e che s’innamora di Janu, un giovane del suo paese che è stato a lavorare a Catania. La madre muore e fra Nedda e Janu nasce un rapporto passionale e gioioso, ma che non porta alla felicità. La giovane infatti mostra presto i segni infamanti di una gravidanza prematrimoniale e, come se non bastasse, Janu si ammala di malaria e tuttavia, per affrettare le nozze, non rinuncia a lavorare. Cade però da un ulivo e muore tra le braccia di Nedda. La fanciulla rimane sola: abbandonata, disprezzata, sfruttata; presto le muore anche la figlioletta che ha avuto da Janu e in cui Nedda aveva riposto tutte le speranze per raggiungere una felicità che, ovviamente, non arriva.

NEDDA

Era una ragazza bruna, vestita miseramente; aveva quell’attitudine timida e ruvida che danno la miseria e l’isolamento. Forse sarebbe stata bella, se gli stenti e le fatiche non ne avessero alterato profondamente non solo le sembianze gentili della donna, ma direi anche la forma umana. I suoi capelli erano neri, folti, arruffati, appena annodati con dello spago; aveva denti bianchi come avorio, e una certa grossolana avvenenza di lineamenti che rendeva attraente il suo sorriso. Gli occhi erano neri, grandi, nuotanti in un fluido azzurrino, quali li avrebbe invidiati una regina a quella povera figliuola raggomitolata sull’ultimo gradino della scala umana, se non fossero stati offuscati dall’ombrosa timidezza della miseria, o non fossero sembrati stupidi per una triste e continua rassegnazione. Le sue membra schiacciate da pesi enormi, o sviluppate violentemente da sforzi penosi, erano diventate grossolane, senza esser robuste. Ella faceva da manovale, quando non aveva da trasportare sassi nei terreni che si andavano dissodando; o portava dei carichi in città per conto altrui, o faceva di quegli altri lavori più duri che da quelle parti stimansi inferiori al còmpito dell’uomo. La vendemmia, la messe, la raccolta delle olive per lei erano delle feste, dei giorni di baldoria, un passatempo, anziché una fatica. E’ vero bensì che fruttavano appena la metà di una buona giornata estiva da manovale, la quale dava bravi soldi! I cenci sovrapposti in forma di vesti rendevano grottesca quella che avrebbe dovuto essere la delicata bellezza muliebre. L’immaginazione più vivace non avrebbe potuto figurarsi che quelle mani costrette ad un’aspra fatica di tutti i giorni, a raspar fra il gelo, o la terra bruciante, o i rovi e i crepacci, che quei piedi abituati ad andar nudi nella neve e sulle rocce infuocate dal sole, a lacerarsi sulle spine, o ad indurirsi sui sassi, avrebbero potuto esser belli. Nessuno avrebbe potuto dire quanti anni avesse cotesta creatura umana; la miseria l’aveva schiacciata da bambina con tutti gli stenti che deformano e induriscono il corpo, l’anima e l’intelligenza. – Così era stato di sua madre, così di sua nonna, così sarebbe stato di sua figlia. – E dei suoi fratelli in Eva bastava che le rimanesse quel tanto che occorreva per comprenderne gli ordini, e per prestar loro i più umili, i più duri servigi.

Se il racconto mostra una realtà non più alto borghese, non cambia lo stile. La descrizione della protagonista ce ne offre un piccolo esempio: la narrazione è di uno scrittore onnisciente che osserva la figura e l’autore emerge nella scelta dello sguardo: si osservi il commento Forse sarebbe stata bella, se gli stenti e le fatiche non ne avessero alterato profondamente non solo le sembianze gentili della donna, ma direi anche la forma umana, dove si sottolinea il giudizio “morale” dello sfruttamento; Gli occhi erano neri, grandi, nuotanti in un fluido azzurrino, descrizione ancora abituata alle fattezze di una femme fatale, più che di una raccoglitrice d’olive. Tuttavia non bisogna tralasciare il nuovo interesse di Verga per il motivo economico dello sfruttamento, per il reale stato di abbandono delle classi povere del sud, e per l’affacciarsi del tema “positivistico” dell’ereditarietà Così era stato di sua madre, così di sua nonna, così sarebbe stato di sua figlia.

Nedda fa parte di una raccolta Primavera del 1877, in cui sono inserite novelle che ondeggiano tra temi antichi di amori impossibili, motivi etnografici, come in La coda del diavolo, e storie patetiche, come nel caso, appunto della povera ragazza siciliana.

Ma la vera svolta verghiana avviene nel 1880 con la raccolta di novelle Vita dei campi. Quest’opera presenta otto racconti, tutti d’ambiente siciliano, nel quale Verga s’immerge nel mondo contadino, non attraverso i singoli personaggi, ma in una più generale “contadinità”, cioè nel carattere “elementare” dei sentimenti che assume valore archetipico in una società preindustriale. Il sentimento che vi domina è l’amore come sentimento universale, che cancella ogni forma di sovrastruttura o patetismo, come era presentato, appunto, nei cosiddetti “romanzi mondani”. Si veda Fantasticheria, in cui all’amore patetico di una gentildonna della nobiltà si contrappone l’amore per la terra dei poveri marinai siciliani:

FANTASTICHERIA

Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci-Trezza, voi, affacciandovi allo sportello del vagone, esclamaste: «Vorrei starci un mese laggiù!»

Noi vi ritornammo, e vi passammo non un mese, ma quarantott’ore; i terrazzani che spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi bauli avranno creduto che ci sareste rimasta un par d’anni. La mattina del terzo giorno, stanca di vedere eternamente del verde e dell’azzurro, e di contare i carri che passavano per via, eravate alla stazione, e gingillandovi impaziente colla catenella della vostra boccettina da odore, allungavate il collo per scorgere un convoglio che non spuntava mai. In quelle quarantott’ore facemmo tutto ciò che si può fare ad Aci-Trezza: passeggiammo nella polvere della strada, e ci arrampicammo sugli scogli; col pretesto di imparare a remare vi faceste sotto il guanto delle bollicine che rubavano i baci; passammo sul mare una notte romanticissima, gettando le reti tanto per far qualche cosa che a’ barcaiuoli potesse parer meritevole di buscarsi dei reumatismi, e l’alba ci sorprese in cima al fariglione – un’alba modesta e pallida, che ho ancora dinanzi agli occhi, striata di larghi riflessi violetti, sul mare di un verde cupo, raccolta come una carezza su quel gruppetto di casucce che dormivano quasi raggomitolate sulla riva, mentre in cima allo scoglio, sul cielo trasparente e limpido, si stampava netta la vostra figurina, colle linee sapienti che vi metteva la vostra sarta, e il profilo fine ed elegante che ci mettevate voi. – Avevate un vestitino grigio che sembrava fatto apposta per intonare coi colori dell’alba. – Un bel quadretto davvero! e si indovinava che lo sapeste anche voi, dal modo in cui vi modellaste nel vostro scialletto, e sorrideste coi grandi occhioni sbarrati e stanchi a quello strano spettacolo, e a quell’altra stranezza di trovarvici anche voi presente. Che cosa avveniva nella vostra testolina allora, di faccia al sole nascente? Gli domandaste forse in qual altro emisfero vi avrebbe ritrovata fra un mese? Diceste soltanto ingenuamente: «Non capisco come si possa vivere qui tutta la vita».

Eppure, vedete, la cosa è più facile che non sembri: basta non possedere centomila lire di entrata, prima di tutto; e in compenso patire un po’ di tutti gli stenti fra quegli scogli giganteschi, incastonati nell’azzurro, che vi facevano batter le mani per ammirazione. Così poco basta, perché quei poveri diavoli che ci aspettavano sonnecchiando nella barca, trovino fra quelle loro casipole sgangherate e pittoresche, che viste da lontano vi sembravano avessero il mal di mare anch’esse, tutto ciò che vi affannate a cercare a Parigi, a Nizza ed a Napoli.

E’ una cosa singolare; ma forse non è male che sia così – per voi, e per tutti gli altri come voi. Quel mucchio di casipole è abitato da pescatori, “gente di mare”, dicono essi, come altri direbbe “gente di toga”, i quali hanno la pelle più dura del pane che mangiano – quando ne mangiano – giacché il mare non è sempre gentile, come allora che baciava i vostri guanti… Nelle sue giornate nere, in cui brontola e sbuffa, bisogna contentarsi di stare a guardarlo dalla riva, colle mani in mano, o sdraiati bocconi, il che è meglio per chi non ha desinato. In quei giorni c’è folla sull’uscio dell’osteria, ma suonano pochi soldoni sulla latta del banco, e i monelli che pullulano nel paese, come se la miseria fosse un buon ingrasso, strillano e si graffiano quasi abbiano il diavolo in corpo.

Di tanto in tanto il tifo, il colèra, la malannata, la burrasca, vengono a dare una buona spazzata in quel brulicame, che davvero si crederebbe non dovesse desiderar di meglio che esser spazzato, e scomparire; eppure ripullula sempre nello stesso luogo; non so dirvi come, né perché.

Vi siete mai trovata, dopo una pioggia di autunno, a sbaragliare un esercito di formiche, tracciando sbadatamente il nome del vostro ultimo ballerino sulla sabbia del viale? Qualcuna di quelle povere bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera del vostro ombrellino, torcendosi di spasimo; ma tutte le altre, dopo cinque minuti di pànico e di viavai, saranno tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro monticello bruno. Voi non ci tornereste davvero, e nemmen io; ma per poter comprendere siffatta caparbietà, che è per certi aspetti eroica, bisogna farci piccini anche noi, chiudere tutto l’orizzonte fra due zolle, e guardare col microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori. Volete metterci un occhio anche voi, a cotesta lente? voi che guardate la vita dall’altro lato del cannocchiale? Lo spettacolo vi parrà strano, e perciò forse vi divertirà.

Noi siamo stati amicissimi, ve ne rammentate? e mi avete chiesto di dedicarvi qualche pagina. Perché? à quoi bon? come dite voi. Che cosa potrà valere quel che scrivo per chi vi conosce? e per chi non vi conosce che cosa siete voi? Tant’è, mi son rammentato del vostro capriccio, un giorno che ho rivisto quella povera donna cui solevate far l’elemosina col pretesto di comperar le sue arance messe in fila sul panchettino dinanzi all’uscio. Ora il panchettino non c’è più; hanno tagliato il nespolo del cortile, e la casa ha una finestra nuova. La donna sola non aveva mutato, stava un po’ più in là a stender la mano ai carrettieri, accoccolata sul mucchietto di sassi che barricano il vecchio Posto della guardia nazionale; ed io, girellando, col sigaro in bocca, ho pensato che anche lei, così povera com’è, vi aveva vista passare, bianca e superba.

Non andate in collera se mi son rammentato di voi in tal modo, e a questo proposito. Oltre i lieti ricordi che mi avete lasciati, ne ho cento altri, vaghi, confusi, disparati, raccolti qua e là, non so più dove; -forse alcuni son ricordi di sogni fatti ad occhi aperti; e nel guazzabuglio che facevano nella mia mente, mentre io passava per quella viuzza dove son passate tante cose liete e dolorose, la mantellina di quella donnicciola freddolosa, accoccolata, poneva un non so che di triste, e mi faceva pensare a voi, sazia di tutto, perfino dell’adulazione che getta ai vostri piedi il giornale di moda, citandovi spesso in capo alla cronaca elegante – sazia così, da inventare il capriccio di vedere il vostro nome sulle pagine di un libro.

Quando scriverò il libro, forse non ci penserete più; intanto i ricordi che vi mando, così lontani da voi, in ogni senso, da voi inebbriata di feste e di fiori, vi faranno l’effetto di una brezza deliziosa, in mezzo alle veglie ardenti del vostro eterno carnevale. Il giorno in cui ritornerete laggiù, se pur vi ritornerete, e siederemo accanto un’altra volta, a spinger sassi col piede, e fantasie col pensiero, parleremo forse di quelle altre ebbrezze che ha la vita altrove. Potete anche immaginare che il mio pensiero siasi raccolto in quel cantuccio ignorato del mondo, perché il vostro piede vi si è posato, – o per distogliere i miei occhi dal luccichìo che vi segue dappertutto, sia di gemme o di febbri – oppure perché vi ho cercata inutilmente per tutti i luoghi che la moda fa lieti. Vedete quindi che siete sempre al primo posto, qui come al teatro!

Vi ricordate anche di quel vecchietto che stava al timone della nostra barca? Voi gli dovete questo tributo di riconoscenza, perché egli vi ha impedito dieci volte di bagnarvi le vostre belle calze azzurre. Ora è morto laggiù, all’ospedale della città, il povero diavolo, in una gran corsìa tutta bianca, fra dei lenzuoli bianchi, masticando del pane bianco, servito dalle bianche mani delle suore di carità, le quali non avevano altro difetto che di non saper capire i meschini guai che il poveretto biascicava nel suo dialetto semibarbaro.

Ma se avesse potuto desiderare qualche cosa, egli avrebbe voluto morire in quel cantuccio nero, vicino al focolare, dove tanti anni era stata la sua cuccia “sotto le sue tegole”, tanto che quando lo portarono via piangeva, guaiolando come fanno i vecchi. Egli era vissuto sempre fra quei quattro sassi, e di faccia a quel mare bello e traditore, col quale dové lottare ogni giorno per trarre da esso tanto da campare la vita e non lasciargli le ossa; eppure in quei momenti in cui si godeva cheto cheto la sua “occhiata di sole” accoccolato sulla pedagna della barca, coi ginocchi fra le braccia, non avrebbe voltato la testa per vedervi, ed avreste cercato invano in quelli occhi attoniti il riflesso più superbo della vostra bellezza; come quando tante fronti altere s’inchinano a farvi ala nei saloni splendenti, e vi specchiate negli occhi invidiosi delle vostre migliori amiche.

La vita è ricca, come vedete, nella sua inesauribile varietà; e voi potete godervi senza scrupoli quella parte di ricchezza che è toccata a voi, a modo vostro. Quella ragazza, per esempio, che faceva capolino dietro i vasi di basilico, quando il fruscìo della vostra veste metteva in rivoluzione la viuzza, se vedeva un altro viso notissimo alla finestra di faccia, sorrideva come se fosse stata vestita di seta anch’essa. Chi sa quali povere gioie sognava su quel davanzale, dietro quel basilico odoroso, cogli occhi intenti in quell’altra casa coronata di tralci di vite? E il riso dei suoi occhi non sarebbe andato a finire in lagrime amare, là, nella città grande, lontana dai sassi che l’avevano vista nascere e la conoscevano, se il suo nonno non fosse morto all’ospedale, e suo padre non si fosse annegato, e tutta la sua famiglia non fosse stata dispersa da un colpo di vento che vi aveva soffiato sopra – un colpo di vento funesto, che avea trasportato uno dei suoi fratelli fin nelle carceri di Pantelleria – “nei guai!” come dicono laggiù.

Miglior sorte toccò a quelli che morirono; a Lissa l’uno, il più grande, quello che vi sembrava un David di rame, ritto colla sua fiocina in pugno, e illuminato bruscamente dalla fiamma dell’ellera. Grande e grosso com’era, si faceva di brace anch’esso quando gli fissaste in volto i vostri occhi arditi; nondimeno è morto da buon marinaio, sulla verga di trinchetto, fermo al sartiame, levando in alto il berretto, e salutando un’ultima volta la bandiera col suo maschio e selvaggio grido d’isolano; l’altro, quell’uomo che sull’isolotto non osava toccarvi il piede per liberarlo dal lacciuolo teso ai conigli, nel quale v’eravate impigliata da stordita che siete, si perdé in una fosca notte d’inverno, solo, fra i cavalloni scatenati, quando fra la barca e il lido, dove stavano ad aspettarlo i suoi, andando di qua e di là come pazzi, c’erano sessanta miglia di tenebre e di tempesta. Voi non avreste potuto immaginare di qual disperato e tetro coraggio fosse capace per lottare contro tal morte quell’uomo che lasciavasi intimidire dal capolavoro del vostro calzolaio.

Meglio per loro che son morti, e non “mangiano il pane del re”, come quel poveretto che è rimasto a Pantelleria, o quell’altro pane che mangia la sorella, e non vanno attorno come la donna delle arance, a viver della grazia di Dio – una grazia assai magra ad Aci-Trezza. Quelli almeno non hanno più bisogno di nulla! lo disse anche il ragazzo dell’ostessa, l’ultima volta che andò all’ospedale per chieder del vecchio e portargli di nascosto di quelle chiocciole stufate che son così buone a succiare per chi non ha più denti, e trovò il letto vuoto, colle coperte belle e distese, sicché sgattaiolando nella corte, andò a piantarsi dinanzi a una porta tutta brandelli di cartacce, sbirciando dal buco della chiave una gran sala vuota, sonora e fredda anche di estate, e l’estremità di una lunga tavola di marmo, su cui era buttato un lenzuolo, greve e rigido. E pensando che quelli là almeno non avevano più bisogno di nulla, si mise a succiare ad una ad una le chiocciole che non servivano più, per passare il tempo. Voi, stringendovi al petto il manicotto di volpe azzurra, vi rammenterete con piacere che gli avete dato cento lire, al povero vecchio.

Ora rimangono quei monellucci che vi scortavano come sciacalli e assediavano le arance; rimangono a ronzare attorno alla mendica, e brancicarle le vesti come se ci avesse sotto del pane, a raccattar torsi di cavolo, bucce d’arance e mozziconi di sigari, tutte quelle cose che si lasciano cadere per via, ma che pure devono avere ancora qualche valore, poiché c’è della povera gente che ci campa su; ci campa anzi così bene, che quei pezzentelli paffuti e affamati cresceranno in mezzo al fango e alla polvere della strada, e si faranno grandi e grossi come il loro babbo e come il loro nonno, e popoleranno Aci-Trezza di altri pezzentelli, i quali tireranno allegramente la vita coi denti più a lungo che potranno, come il vecchio nonno, senza desiderare altro, solo pregando Iddio di chiudere gli occhi là dove li hanno aperti, in mano del medico del paese che viene tutti i giorni sull’asinello, come Gesù, ad aiutare la buona gente che se ne va.

«Insomma l’ideale dell’ostrica!» direte voi. – Proprio l’ideale dell’ostrica! e noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo, che quello di non esser nati ostriche anche noi. Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati cadere, mentre seminava principi di qua e duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa religione della famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la circondano, mi sembrano – forse pel quarto d’ora – cose serissime e rispettabilissime anch’esse. Sembrami che le irrequietudini del pensiero vagabondo s’addormenterebbero dolcemente nella pace serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi e inalterati di generazione in generazione. – Sembrami che potrei vedervi passare, al gran trotto dei vostri cavalli, col tintinnìo allegro dei loro finimenti e salutarvi tranquillamente.

Forse perché ho troppo cercato di scorgere entro al turbine che vi circonda e vi segue, mi è parso ora di leggere una fatale necessità nelle tenaci affezioni dei deboli, nell’istinto che hanno i piccoli di stringersi fra loro per resistere alle tempeste della vita, e ho cercato di decifrare il dramma modesto e ignoto che deve aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme. Un dramma che qualche volta forse vi racconterò, e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò: – che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dai suoi per vaghezza dell’ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace ch’egli è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi con lui. – E sotto questo aspetto vedrete che il dramma non manca d’interesse. Per le ostriche l’argomento più interessante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio.

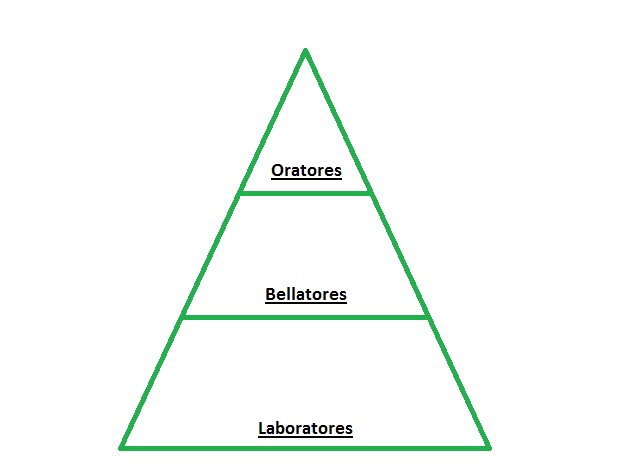

Eppure non è soltanto l’amore per la terra il centro ideologico della novella che, non a caso, è posta come prima dell’intera raccolta, acquisendo così il valore di racconto programmatico. In primo luogo, ancora non vi è la cancellazione dell’autore ed il personaggio della gentildonna è ripreso fortemente dalle opere precedenti. La contrapposizione, tuttavia, tra lei ed il mondo dei pescatori è netta e si struttura come incapacità di qualsiasi forma di dialogo, quasi a configurarsi come “pittoresco” per la dama e “quotidiano” per la popolazione. L’intervento economico è chiarito sin dall’inizio basta non possedere centomila lire di entrata, di contro alla miseria, che rende appetibile ciò che “normalmente” si getta per strada. Le spiegazioni che ci offre Verga sono:

- sociologica e potrebbe riassumersi nel concetto di ciclicità dell’esistenza;

- filosofica con il darwinismo, che fa sì che il più forte vinca sul più debole che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dai suoi per vaghezza dell’ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace ch’egli è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi con lui;

- letteraria, coll’esigenza dell’immedesimazione che toglie la visione superiore dello scrittore onnisciente e si fa piccola fino a cancellarsi all’interno della comunità descritta.

L’elemento forte, quello che distingue ideologicamente l’intera novella, è l’“ideale dell’ostrica”, rafforzato dal darwinismo sopra accennato; questo concetto sembra tuttavia caratterizzare in Verga una visione pessimistica della realtà che, politicamente, andrà a strutturarsi in un conservatorismo politico. Qui sembra quasi dirci che qualsiasi cambiamento sociale porterà ad una sconfitta personale e questa ideologia sarà rafforzata soprattutto nei suoi due romanzi maggiori. Per ultimo Fantasticheria ci presenta, anche se in filigrana, i personaggi principali de I Malavoglia.

Un’altra pagina programmatica ne Vita dei campi la troviamo nella novella L’amante di Gramigna che presenta, in un quadretto siciliano, un innamoramento per fama; ma estremamente importante, per la poetica di Verga è l’Introduzione che l’autore stesso vi inserisce, indirizzata allo scrittore e amico Salvatore Farina:

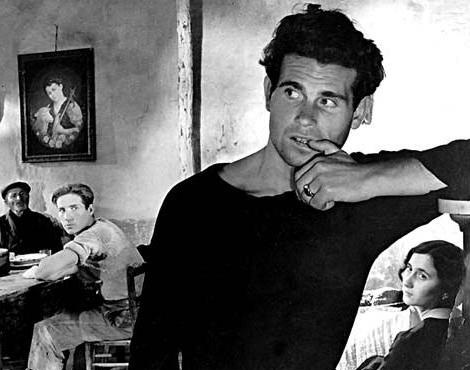

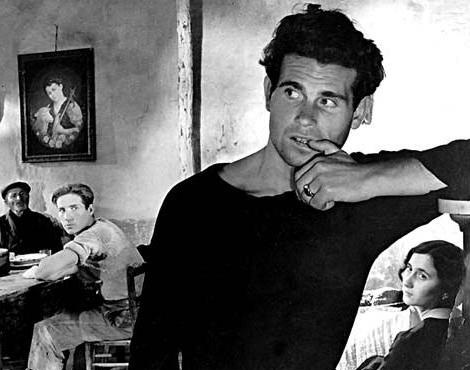

Scena del film di Carlo Lizzani “L’amante di Gramigna”

INTRODUZIONE A “L’AMANTE DI GRAMIGNA”

A Salvatore Farina

Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito di essere brevissimo, e di esser storico – un documento umano, come dicono oggi – interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo ripeterò così come l’ho raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà sempre l’efficacia dell’essere stato, delle lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne. Il misterioso processo per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano contradditorî, costituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l’argomento di un racconto, e che l’analisi moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto il punto di partenza e quello d’arrivo; e per te basterà, – e un giorno forse basterà per tutti.

Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, con metodo diverso, più minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri l’effetto della catastrofe, allo sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti verso la catastrofe resa meno impreveduta, meno drammatica forse, ma non meno fatale. Siamo più modesti, se non più umili; ma la dimostrazione di cotesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà certo meno utile all’arte dell’avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà inutile il proseguire in cotesto studio dell’uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà il frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così generalmente tutte le virtù dell’immaginazione, che nell’avvenire i soli romanzi che si scriveranno saranno “i fatti diversi”?

Intanto io credo che il trionfo del romanzo, la più completa e la più umana delle opere d’arte, si raggiungerà allorché l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e che l’armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la mano dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sòrta spontanea, come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo autore; che essa non serbi nelle sue forme viventi alcuna impronta della mente in cui germogliò, alcuna ombra dell’occhio che la intravvide, alcuna traccia delle labbra che ne mormorarono le prime parole come il “fiat” creatore; ch’essa stia per ragion propria, pel solo fatto che è come dev’essere, ed è necessario che sia, palpitante di vita ed immutabile al pari di una statua di bronzo, di cui l’autore abbia avuto il coraggio divino di eclissarsi e sparire nella sua opera immortale.

Pagina fondamentale, in cui quello che emerge è l’ottica attraverso la quale l’autore deve sviluppare il racconto o, per dirla “positivisticamente”, il documento umano. Se bisogna fare del romanzo, la più completa e la più umana delle opere d’arte, è necessario che lo scrittore e l’elaborazione narrativa scompaiano creando una specie di fusione mimetica tra il processo creativo e le passioni raccontate. Ciò comporta un duplice processo che riguarda dapprima il lettore, che non deve rendersi conto della presenza dell’autore, quindi di quest’ultimo che, pur essendoci, deve far di tutto per scomparire.

Dall’intera introduzione possiamo isolare tre essenziali concetti:

- l’essenzialità del racconto che deve ritrarre avvenimenti e meccanismi psicologici all’interno di esso;

- abolizione dello scrittore onnisciente e affermazione del principio dell’impersonalità;

- consonanza tra stile e materia;

Tuttavia percepiamo anche una distanza dal naturalismo francese, infatti Verga parla ancora del mistero con cui le passioni umane si sviluppano. Compito del narratore è registrarle fedelmente, regredendo in esse (assumendo la mentalità, il linguaggio, la società che circonda il personaggio); non vi è l’intento, come quello dello scienziato/scrittore teorizzato da Zola, che descrive per elaborare una diagnosi e quindi dar la possibilità di guarigione, ma solo quella di riportare fedelmente il “fatto umano”.

Il capolavoro di Vita dei campi è Rosso Malpelo:

Lavoratori in miniera

ROSSO MALPELO

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo.

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi; nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni.

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vedersi davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro.

Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po’ di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel suo pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c’ingrassava fra i calci e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e lordo di rena rossa, ché la sua sorella s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a rupulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Caverna, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano “la cava di Malpelo”, e cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto in quella stessa cava.

Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato altra volta per sostegno dell’ingrottato, e dacché non serviva più, e s’era calcolato, così ad occhio col padrone, per 35 o 40 carra di rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed era l’asino da basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, e si contentava di buscarsi il pane colle sue braccia, invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar brighe. Malpelo faceva un visaccio, come se quelle soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così piccolo com’era aveva di quelle occhiate che facevano dire agli altri: «Va là, che tu non ci morrai nel tuo letto, come tuo padre».

Invece nemmen suo padre ci morì nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia. Zio Mommu lo sciancato, aveva detto che quel pilastro lì ei non l’avrebbe tolto per venti onze, tanto era pericoloso; ma d’altra parte tutto è pericoloso nelle cave, e se si sta a badare al pericolo, è meglio andare a fare l’avvocato.

Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l’avemaria era suonata da un pezzo, e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n’erano andati dicendogli di divertirsi a grattar la rena per amor del padrone, o raccomandandogli di non fare la morte del sorcio. Ei, che c’era avvezzo alle beffe, non dava retta, e rispondeva soltanto cogli «ah! ah!» dei suoi bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava: «Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata!» e così andava facendo il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto – il cottimante!

Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio; ed il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco come se avesse il mal di pancia, e dicesse ohi! ohi anch’esso. Malpelo andava sgomberando il terreno, e metteva al sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli: «Tirati indietro» oppure: «Sta’ attento! Sta’ attento se cascano dall’alto dei sassolini o della rena grossa, e scappa!» Tutt’a un tratto, punf! Malpelo, che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un rumore sordo e soffocato, come fa la rena allorché fa pancia e si sventra tutta in una volta, ed il lume si spense.

L’ingegnere che dirigeva i lavori della cava si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe cambiato la sua poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo, che aveva fatto la morte del sorcio. Tutte le femminucce di Monserrato strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia ch’era toccata a comare Santa, la sola, poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti come avesse la terzana. L’ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era accaduta da circa tre ore, e Misciu Bestia doveva già essere bell’e arrivato in Paradiso, andò quasi pewr scarico di coscienza con scale e corde, a fare il buco nella rena. Altro che quaranta carra! Lo sciancato disse che a sgomberare il sotterraneo ci voleva almeno una settimana.

Della rena ne era caduta una montagna, tutta fina e ben bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata colle mani, e dovea prendere il doppio di calce. Ce n’era da riempire delle carra per delle settimane. Il bell’affare di mastro Bestia!

Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia e urlava, come una bestia davvero.

«To’!» – disse infine uno. «E’ Malpelo! Di dove è saltato fuori, adesso? Se non fosse stato Malpelo non sarebbe passata liscia…»

Malpelo, non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie colà nella rena, dentro la buca, sicché nessuno s’era accorto di lui; e quando si accostarono col lume gli videro tal viso stravolto, e tali occhiacci invetrati, e la schiuma alla bocca da far paura; le unghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle mani tutte in sangue. Poi quando vollero toglierlo di là fu un affar serio; non potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato e dovettero afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza.

Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo condusse per mano; giacché, alle volte, il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Lui non volle più allontanarsi da quella galleria, e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto a suo padre. Spesso, mentre scavava, si fermava bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi stralunati, e sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli susurrava negli orecchi, dall’altra parte della montagna di rena caduta. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi, e il pane lo buttava al cane, come se non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene, perché i cani non guardano altro che la mano la quale dà loro il pane e le botte, magari. Ma l’asino, povera bestia, sbilenco e macilento, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col manico della zappa, e borbottava: «Così creperai più presto!»

Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava al pari di quei bufali feroci che si tengono coll’anello di ferro al naso. Sapendo che era malpelo, ei si acconciava ad esserlo il peggio che fosse possibile, e se accadeva una disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o che un asino si rompeva una gamba, o che crollava un tratto di galleria, si sapeva sempre che era stato lui; e infatti ei si pigliava le busse senza protestare, proprio come se le pigliano gli asini che curvano la schiena, ma seguitano a fare a modo loro. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava che si volesse vendicare sui deboli di tutto il male che s’immaginava gli avessero fatto, a lui e al suo babbo. Certo ei provava uno strano diletto a rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti ed i soprusi che avevano fatto subire a suo padre, e del modo in cui l’avevano lasciato crepare. E quando era solo borbottava: «Anche con me fanno così! e a mio padre gli dicevano Bestia, perché ei non faceva così!» E una volta che passava il padrone, accompagnandolo con un’occhiata torva: «E’ stato lui, per trentacinque tarì! – E un’altra volta, dietro allo Sciancato: – E anche lui! e si metteva a ridere! Io l’ho udito, quella sera!»

Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s’era lussato il femore, e non poteva far più il manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che sembrava ballasse la tarantella, e aveva fatto ridere tutti quelli della cava, così che gli avevano messo nome Ranocchio; ma lavorando sotterra, così ranocchio com’era, il suo pane se lo buscava; e Malpelo gliene dava anche del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano.

Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza misericordia, e se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicendogli: «To’, Bestia! Bestia sei! Se non ti senti l’animo di difenderti da me che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo e da quello!»

O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: «Così, come ti cuocerà il dolore delle busse, imparerai a darne anche tu!» Quando cacciava un asino carico per la ripida salita del sotterraneo, e lo vedeva puntare gli zoccoli, rifinito, curvo sotto il peso, ansante e coll’occhio spento, ei lo batteva senza misericordia, col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole scoperte. Alle volte la bestia si piegava in due per le battiture, ma stremo di forze, non poteva fare un passo, e cadeva sui ginocchi, e ce n’era uno il quale era caduto tante volte, che ci aveva due piaghe alle gambe. Malpelo soleva dire a Ranocchio: «L’asino va picchiato, perché non può picchiar lui; e s’ei potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi».

Oppure: «Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; così gli altri ti terranno da conto, e ne avrai tanti di meno addosso».

Lavorando di piccone o di zappa poi menava le mani con accanimento, a mo’ di uno che l’avesse con la rena, e batteva e ribatteva coi denti stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo padre. «La rena è traditora», diceva a Ranocchio sottovoce; «somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia, e se sei più forte, o siete in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre, ed egli non batteva altro che la rena, perciò lo chiamavano Bestia, e la rena se lo mangiò a tradimento, perché era più forte di lui».

Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ragazzo piagnucolava a guisa di una femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo sgridava: «Taci, pulcino!» e se Ranocchio non la finiva più, ei gli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio: «Lasciami fare; io sono più forte di te». Oppure gli dava la sua mezza cipolla, e si contentava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle spalle, aggiungendo: «Io ci sono avvezzo».

Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile, o di cinghia da basto, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi colle braccia e la schiena rotta da quattordici ore di lavoro; anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei diceva che la razione di busse non gliel’aveva levata mai, il padrone; ma le busse non costavano nulla. Non si lamentava però, e si vendicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse messo la coda il diavolo: perciò ei si pigliava sempre i castighi, anche quando il colpevole non era stato lui; già se non era stato lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai: per altro sarebbe stato inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo di dire la verità, e di scolparsi, ei ripeteva: «A che giova? Sono malpelo!» e nessuno avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e le spalle sempre fosse effetto di bieco orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si sapeva nemmeno se la sua fosse salvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta mai una carezza da lui, e quindi non gliene faceva mai.

Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena rossa, e quei cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico della scopa se si scoprendolo sull’uscio in quell’arnese, ché avrebbe fatto scappare il suo damo se avesse visto che razza di cognato gli toccava sorbirsi; la madre era sempre da questa o da quella vicina, e quindi egli andava a rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato. Adunque, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso che di andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia a sassate alle povere lucertole, le quali non gli avevano fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le beffe e le sassate degli altri fanciulli non gli piacevano.

La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, ed egli era ridotto veramente come quei cani, che a furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello, finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e diventano affamati, spelati e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, nella cava della rena, brutto e cencioso e lercio com’era, non lo beffavano più, e sembrava fatto apposta per quel mestiere persin nel colore dei capelli, e in quegli occhiacci di gatto che ammiccavano se vedevano il sole. Così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni ed anni senza uscirne mai più, ed in quei sotterranei, dove il pozzo d’ingresso è verticale, ci si calan colle funi, e ci restano finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati dodici o tredici lire, quando stanno per portarli alla Plaja, a strangolarli; ma pel lavoro che hanno da fare laggiù sono ancora buoni; e Malpelo, certo, non valeva di più; se veniva fuori dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani per aiutarsi colla fune, e doveva andare a portare a sua madre la paga della settimana.

Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui ponti, in alto, in mezzo all’azzurro del cielo, col sole sulla schiena, – o il carrettiere, come compare Gaspare, che veniva a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pipa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna; – o meglio ancora, avrebbe voluto fare il contadino, che passa la vita fra i campi, in mezzo ai verde, sotto i folti carrubbi, e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato lui. E pensando a tutto ciò, narrava a Ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore, e dava ancora della rena fina e bruciata che il carrettiere veniva a caricare colla pipa in bocca, e dondolandosi sulle stanghe, e gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei calzoni di fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva paura, ma egli no. Ei pensava che era stato sempre là, da bambino, e aveva sempre visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. Allora stendeva le braccia a destra e a sinistra, e descriveva come l’intricato laberinto delle gallerie si stendesse sotto i loro piedi all’infinito, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara nera e desolata, sporca di ginestre riarse, e come degli uomini ce n’erano rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel buio, e che camminano da anni e camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo pel quale sono entrati, e senza poter udire le strida disperate dei figli, i quali li cercano inutilmente.

Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di mastro Misciu, ei fu colto da tal tremito che dovettero tirarlo all’aria aperta colle funi, proprio come un asino che stesse per dar dei calci al vento. Però non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né il rimanente di mastro Misciu; sebbene i pratici asserissero che quello dovea essere il luogo preciso dove il pilastro gli si era rovesciato addosso; e qualche operaio, nuovo al mestiere, osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, che aveva sbatacchiato il Bestia di qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi dall’altra.

Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la rena anche il piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa, gliela dessero a lui sul capo, la zappa. Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria, e non volle più tornare da quelle parti. Due o tre giorni dopo scopersero infatti il cadavere di mastro Misciu, coi calzoni indosso, e steso bocconi che sembrava imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto stentar molto a morire, perché il pilastro gli si era piegato in arco addosso, e l’aveva sepolto vivo: si poteva persino vedere tutt’ora che mastro Bestia avea tentato istintivamente di liberarsi scavando nella rena, e avea le mani lacerate e le unghie rotte. «Proprio come suo figlio Malpelo!» ripeteva lo sciancato «ei scavava di qua, mentre suo figlio scavava di là». Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo.

Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che caricava la rena caduta e gli asini morti, ché stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno e “di carne battezzata”. La vedova rimpiccolì i calzoni e la camicia, e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a nuovo per la prima volta, e le scarpe furono messe in serbo per quando ei fosse cresciuto, giacché rimpiccolirsi le scarpe non si potevano, e il fidanzato della sorella non ne aveva volute di scarpe del morto.

Malpelo se li lisciava sulle gambe quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che fossero dolci e lisci come le mani del babbo che solevano accarezzargli i capelli, così ruvidi e rossi com’erano. Quelle scarpe le teneva appese a un chiodo, sul saccone, quasi fossero state le pantofole del papa, e la domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava; poi le metteva per terra, l’una accanto all’altra, e stava a guardarle, coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimugginando chi sa quali idee in quel cervellaccio.

Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del padre, se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l’età sua; e quando gli aveano chiesto se voleva venderli, che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no; suo padre li ha resi così lisci e lucenti nel manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse lavorato cento e poi cento anni.

In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l’asino grigio; e il carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara. «Così si fa,» brontolava Malpelo; «gli arnesi che non servono più, si buttano lontano». Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva a forza anche Ranocchio, il quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o brutta; e stava a considerare con l’avida curiosità di un monellaccio i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. I cani scappavano guaendo, come comparivano i ragazzi, e si aggiravano ustolando sui greppi dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che Ranocchio li scacciasse a sassate. «Vedi quella cagna nera,» gli diceva, «che non ha paura delle tue sassate; non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole!» Adesso non soffriva più, l’asino grigio, e se ne stava tranquillo, colle quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a vuotargli le occhiaie profonde e a spolpargli le ossa bianche e i denti che gli laceravano le viscere non gli avrebbero fatto piegar la schiena come il più semplice colpo di badile che solevano dargli onde mettergli in corpo un po’ di vigore quando saliva la ripida viuzza. Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei colpi di zappa e delle guidalesche; anch’esso quando piegava sotto il peso e gli mancava il fiato per andare innanzi, aveva di quelle occhiate, mentre lo battevano, che sembrava dicesse: “Non più! Non più!”. Ma ora gli occhi se li mangiano i cani, ed esso se ne ride dei colpi e delle guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta denti. Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio.

La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in picchi e burroni, nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che venisse a cantarci. Non si udiva nulla, nemmeno i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che al di sotto era tutta scavata dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso la valle; tanto che una volta un minatore c’era entrato coi capelli neri, e n’era uscito coi capelli bianchi, e un altro cui s’era spenta la torcia aveva invano gridato aiuto ma nessuno poteva udirlo. «Egli solo ode le sue stesse grida!» diceva, e a quell’idea, sebbene avesse il cuore più duro della sciara, trasaliva.

«Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d’andare. Ma io sono Malpelo, e se io non torno più, nessuno mi cercherà».

Pure, durante le belle notti d’estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara, e la campagna circostante era nera anch’essa, come la lava, ma Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell’alto; perciò odiava le notti di luna, in cui il mare formicola di scintille, e la campagna si disegna qua e là vagamente – perché allora la sciara sembra più bella e desolata. “Per noi che siamo fatti per vivere sotterra,” pensava Malpelo, “dovrebbe essere buio sempre e dapertutto”. La civetta strideva sulla sciara, e ramingava di qua e di là; ei pensava: “Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra, e si dispera perché non può andare a trovarli”.

Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perché chi è costretto a star solo non deve aver paura di nulla, e nemmeno l’asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano, ora che le sue carni non sentivano più il dolore di esser mangiate.

«Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti» gli diceva «e allora era tutt’altra cosa. Ma adesso che ti tocca a viver sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, che son topi vecchi con le ali; quelli ci stanno volentieri in compagnia dei morti».

Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le stelle lassù in alto; e gli raccontava che lassù c’era il paradiso, dove vanno a stare i morti che sono stati buoni, e non hanno dato dispiaceri ai loro genitori. «Chi te l’ha detto?» domandava Malpelo, e Ranocchio rispondeva che glielo aveva detto la mamma.

Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso che la sa lunga. «Tua madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti portar la gonnella».

E dopo averci pensato un po’: «Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano Bestia. Invece è là sotto, ed hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui che ho indosso io».

Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera dovevano portarlo fuori dalla cava sull’asino, disteso fra le corbe, tremante di febbre come un pulcin bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo “non ne avrebbe fatto osso duro” a quel mestiere, e che per lavorare in una miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava nascervi. Malpelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato, e di mantenersi così sano e vigoroso in quell’aria malsana, e con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, e gli faceva animo alla sua maniera, sgridandolo e picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue; allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi gran male, così come l’aveva battuto, e a dimostrarglielo, si dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena, con un sasso; anzi un operaio, lì presente, gli sferrò un gran calcio sulle spalle: un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Malpelo non si mosse, e soltanto dopo che l’operaio se ne fu andato, aggiunse: «Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di me, ti giuro!»

Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre e alcune volte sembrava soffocasse, e la sera poi non c’era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati come se volesse fargli il ritratto, e allorché lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l’occhio spento, preciso come quello dell’asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: «E’ meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi!» E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisognava sorvegliarlo.

Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perché allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si disperava come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana.

Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre strillasse a quel modo, mentre che da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. Ma il povero Ranocchio non gli dava retta e sembrava che badasse a contare quanti travicelli c’erano sul tetto. Allora il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perché il suo figliuolo era sempre stato debole e malaticcio, e l’aveva tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai. Egli invece era stato sano e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per lui perché non aveva mai avuto timore di perderlo.

Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva anche per lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche di Ranocchio sarebbe stato così, e sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poiché anche la madre di Malpelo s’era asciugati i suoi dopo che mastro Misciu era morto, e adesso si era maritata un’altra volta, ed era andata a stare a Cifali; anche la sorella si era maritata e avevano chiusa la casa. D’ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe divenuto come il grigio o come Ranocchio, non avrebbe sentito più nulla.

Verso quell’epoca venne a lavorare nella cava uno che non s’era mai visto, e si teneva nascosto il più che poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione, e se lo pigliavano ce lo tornavano a chiudere per degli anni e degli anni. Malpelo seppe in quell’occasione che la prigione era un luogo dove si mettevano i ladri, e i malarnesi come lui, e si tenevano sempre chiusi là dentro e guardati a vista.

Da quel momento provò una malsana curiosità per quell’uomo che aveva provata la prigione e ne era scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella vitaccia da talpa, e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, ché la prigione, in confronto, era un paradiso, e preferiva tornarci coi suoi piedi. «Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione?» domandò Malpelo.

«Perché non sono malpelo come te!» rispose lo Sciancato. «Ma non temere, che tu ci andrai! E ci lascerai le ossa!»

Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo diverso. Una volta si doveva esplorare un passaggio che si riteneva comunicasse col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa andava bene, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d’opera nel cavar fuori la rena. Ma se non era vero, c’era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo, per tutto l’oro del mondo.

Ma Malpelo non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l’oro del mondo per la sua pelle, se pure la sua pelle valeva tutto l’oro del mondo: sua madre si era rimaritata e se n’era andata a stare a Cifali, e sua sorella s’era maritata anch’essa. La porta di casa era chiusa, ed ei non aveva altro che le scarpe di suo padre appese al chiodo; perciò gli commettevano sempre i lavori più pericolosi, e le imprese più arrischiate, e s’ei non si aveva riguardo alcuno, gli altri non avevano certamente per lui. Quando lo mandarono per quella esplorazione si risovvenne del minatore, il quale si era smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina ancora al buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa udirlo; ma non disse nulla. Del resto a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino, e se ne andò: né più si seppe nulla di lui.

Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui nel sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi.

Bimbo in miniera

L’analisi del racconto può procedere attraverso la divisione dello stesso in sequenze:

- Presentazione di Malpelo: il racconto inizia con la regressione dell’autore e la conseguente cancellazione dello scrittore onnisciente; la voce che ci presenta Malpelo è quella popolare così come popolare è il rapporto di causa effetto che si istituisce: Malpelo = colore dei capelli = cattiveria del personaggio; il fatto che egli sia conosciuto soltanto con il soprannome significa che egli è un isolato da se stesso e dalla stessa comunità che non ne conosce il vero nome. Tale isolamento è rafforzato dal fatto che anche la madre lo indichi col nome di Malpelo. D’altra parte il rapporto del ragazzo con la famiglia è inesistente; esce dalla miniera il sabato sera e, se lo aspettano, lo fanno per ricevere la paga settimanale. Di Malpelo ci viene detto che è sempre cencioso e sporco, ma anche l’aspetto ha un so che di zoomorfo (non per niente è figlio mastro Misciu Bestia); il fatto che abbia i capelli rossi, lo mette subito in relazione con la rena rossa della miniera. E’ talmente forte l’identificazione che la miniera prende il suo nome, a dispetto della rabbia del padrone.

- Morte del padre: come detto precedentemente Malpelo e mastro Misciu Bestia sono associati a immagini zoomorfe: il papà infatti è un buon asino da basto, che lavora per impiegare il denaro guadagnato per gli acquisti della famiglia; quando anche a Malpelo verrà affidato un lavoro straordinario lo farà per la ricerca. Importante in questa sequenza la figura del direttore: egli sta vedendo l’Amleto. L’episodio e la citazione sembrano marginali, ma così non sono; ambedue dopo la morte del padre cercano la loro identità. Malpelo, nell’uscire illeso e nello scavare a mani nude, sanguinolente, viene definito dalla pelle dura come i gatti, ed i gatti, nella tradizione popolare sono associati ai diavoli.

- Il ritorno nell’inferno della cava: qui Malpelo (il diavolo) si mette in contatto con l’inferno (la cava); è talmente spinto nella ricerca che rifiuta il cibo, gettandolo ai cani.

- Il rapporto con Ranocchio: il rapporto con il povero ragazzino, apprendista minatore, si profila subito come pedagogico; egli gli insegna che la natura e la storia rispondono solo alla legge del più forte, a tale scopo basti l’esempio dell’asino con gli uomini e della cava con suo padre. Ma tale rapporto pedagogico si configura anche come rapporto paterno: Malpelo offre protezione a Malocchio, si leva il pane dalla bocca per lui e lo chiama “bestia” (Bestia che non sei altro!) come il nome di suo padre.

- La vita fuori della cava: Malpelo esce dalla cava il sabato e trascorre il tempo fuori da essa fino a domenica sera. Ma questo periodo non è caratterizzato da un ritorno in famiglia. Il parallelismo che si instaura tra il cane cacciato a sassate dal paese e lui mandato via di casa ci fa capire il senso d’isolamento che caratterizza entrambi; nel rapporto zoomorfo che Malpelo instaura con altri animali il passo è illuminante: cane che sembra un lupo, occhi da gattaccio; ma all’interno della miniera è un asino, è la miniera rimane il solo suo ambiente.

- Il ritrovamento di Mastro Misciu: al ritrovamento del corpo il microcosmo minerario risponde in maniera opposta: i compagni di lavoro pensano alla sua sistemazione, Malpelo non vi partecipa perché non accetta la sua morte. Si concentra, simbolicamente, sugli oggetti che sono appartenuti al genitore, facendo dei pantaloni paterni, sentiti al tatto, una metafora delle carezze paterne. Il pensiero della morte si riaffaccia in lui quando muore il “grigio”: la vita è solo sopravvivenza, intorno alla quale ogni bisogno primario ruota; la morte come fatto positivo e cancellazione di ogni sofferenza (sembra riprendere Leopardi).

- La sciara: la sciara è la distesa di detriti lavici e quindi il magma sotterraneo riapparso sulla terra. Se è quindi il sotterraneo che riemerge, non ha alcuna differenza con quello che c’è sotto, la cava. Il suo essere nera, rimanda al colore infernale, vissuto come assoluto, cui fanno compagnia i pipistrelli, topi con le ali, come di Malpelo a Ranocchio. La vita nella sciara è una non vita, isolamento e morte, il corpo del grigio ed è la memoria di chi si è perso nelle gallerie e non è più tornato. La sequenza si chiude con una riflessione filosofica: il paradiso è non esiste, come dice Ranocchio; se raccoglie i buoni ed il padre, ch’era buono, non c’è, ma sta sotto terra, vuol dire negare qualsiasi forma d’esistenza dopo la morte ed una concezione meccanicistica della vita, sebbene totalmente inconsapevole.

- La malattia di Ranocchio: Quando muore Ranocchio cessa anche quella funzione paterna che Malpelo aveva assunto con lui. Viene pertanto richiamata la sua solitudine che lo porta alla considerazione che la vita e sofferenza, la morte lo scioglimento di essa. Considerazione già fatta, ma ora esplicitata dalla morte dell’amico e dalla visione del “grigio” nella sciara.

- Epilogo: la sequenza inizia con una prolessi, anticipando la morte di Malpelo nella cava; ma la sua morte è diversa da quella di Mastro Misciu: quest’ultima avviene per motivi economici, per Malpelo si struttura come esplorazione, che nel suo animo semplice sembra indicare ricerca della propria identità. Riprendendo l’episodio dell’Amleto, anche quest’ultimo sente la Danimarca come una prigione, anch’esso vuole ricercare se stesso, anche se questo potrebbe significare la morte. Questo fa sì che il personaggio esca dalla storia e tale uscita è testimoniata dalla presenza all’interno della cava “immaginata” dai minatori, che lo trasformano, da personaggio miserrimo, in un vero e proprio mito.

LA LUPA

Era alta, magra; aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna e pure non era più giovane; era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano.

Al villaggio la chiamavano “la Lupa” perché non era sazia giammai – di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell’andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d’occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all’altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in chiesa né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. – Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l’anima per lei.

Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e nessuno l’avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio.

Una volta la Lupa si innamorò di un bel ragazzo che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del notaro, ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in fondo alla pianura. Ma colui seguitava a mietere tranquillamente col naso sui manipoli, e le diceva: «O che avete, gnà Pina?»

Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando il sole batteva a piombo, la Lupa affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando: «Che volete, gnà Pina?»

Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell’aia, stanchi della lunga giornata, ed i cani uggiolavano per la vasta campagna

nera: «Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce come il miele. Voglio te!»

«Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella, rispose Nanni ridendo». La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò, né più comparve nell’aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l’olio, perché egli lavorava accanto alla sua casa, e lo scricchiolìo del torchio non la faceva dormire tutta notte.

«Prendi il sacco delle ulive», disse alla figliuola, «e vieni con me».

Nanni spingeva colla pala le ulive sotto la macina, e gridava ohi! alla mula perché non si arrestasse. «La vuoi mia figlia Maricchia?» gli domandò la gnà Pina. «Cosa gli date a vostra figlia Maricchia?» rispose Nanni. «Essa ha la roba di suo padre, e dippiù io le dò la mia casa; a me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un po’ di pagliericcio». «Se è così se ne può parlare a Natale, disse Nanni» Nanni era tutto unto e sudicio dell’olio e delle ulive messe a fermentare, e Maricchia non lo voleva a nessun patto; ma sua madre l’afferrò pe’ capelli, davanti al focolare, e le disse co’ denti stretti: «Se non lo pigli ti ammazzo!»

La Lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa eremita. Non andava più in qua e in là; non si metteva più sull’uscio, con quegli occhi da spiritata. Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia quegli occhi, si metteva a ridere, e cavava fuori l’abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figliuoli, e sua madre andava nei campi, a lavorare cogli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio, oppure scirocco di agosto, allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni,

e gli uomini dormivano bocconi a ridosso del muro a tramontana. “In quell’ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona”, la gnà Pina era la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi, che si perdevano nell’afa, lontan lontano, verso l’Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull’orizzonte.

«Svegliati!» disse la Lupa a Nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa, col capo fra le braccia. «Svegliati, ché ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola».

Nanni spalancò gli occhi imbambolati, fra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col petto prepotente, e gli occhi neri come il carbone, e stese brancolando le mani.