Gabriele D’Annunzio

Gabriele D’Annunzio, nato Rapagnetta, e preso il più aulico cognome da uno zio paterno, nasce a Pescara nel 1863, da una famiglia della buona borghesia. A 11 anni viene mandato al Collegio Cicognini di Prato, dove consegue eccellenti risultati; ma il suo temperamento gli fece assumere più volte comportamenti poco rispettosi riguardo le severe norme che vigevano all’interno dell’Istituzione. Ottiene la licenza liceale nel 1881, ma già precedentemente dà alle stampe il suo primo libro di versi, Primo vere (1879), mostrando tutta la sua capacità di farsi press agent di se stesso, sfruttando la morbosità dei lettori delle riviste. Infatti diffuse ad arte la notizia della morte del giovanissimo poeta, per poi smentirla il giorno seguente, inviando copia del libro ad ogni giornale che aveva riportato la “funesta notizia”.

Periodo romano (1881-1891)

Arrivato a Roma, si fa conoscere dalla buona società grazie anche alle “Cronache mondane” pubblicate su riviste (soprattutto nel giornale allora estremante diffuso a Roma La Tribuna) e riesce di armonizzare l’intensa vita mondana, intessuta d’avventure galanti, con un altrettanto intensa attività editoriale: si ricordano qui la prosecuzione dell’attività poetica con Canto novo e l’esordio in quella prosastica (riunendo racconti precedentemente scritti) con Terra vergine, pubblicati ambedue nel 1882. Nel frattempo conosce la contessina Maria Hardouin di Gallese: di contro alla ferma contrarietà della famiglia, escogita la fuga e quindi il matrimonio riparatore. La condurrà con sé in Abruzzo.

Maria Hardouin di Gallese

Nel 1884 torna a Roma con il primogenito, Mario (1884). Diventa direttore della Tribuna e l’anno successivo della Cronaca Bizantina. In questo periodo l‘attività scrittoria si sposa con l’attività mondana: frequenta la migliore società romana, si dà ad amori fugaci e pubblica libri di versi Intermezzo di rime e (1884) Isotta Gattadàuro (1886) e la raccolta di racconti San Pantaleone (riunita insieme a Terra vergine nel volume Novelle della Pescara, pubblicato in seguito nel 1896). Pur conducendo una vita certamente non morigerata gli nasce il secondo figlio Gabriellino (1886), cui seguirà il terzogenito Veniero (nato nel 1887) Ma la nascita di quest’ultimo figlio l’apprenderà in crociera, dove veleggia costeggiando la Grecia con il suo nuovo amore, Barbara Leoni.

L’opera più importante di questo periodo è certamente Il piacere (1889), libro di enorme successo, nel quale il pubblico identificava nella figura dell’immorale protagonista, Andrea Sperelli, lo stesso Gabriele D’Annunzio. Non per niente lo scrittore ed il personaggio vivono interscambiandosi i ruoli: così come D’Annunzio si trasfigura in Andrea Sperelli, quest’utimo viene costruito nel modus vivendi dello scrittore. E’ talmente eccessiva la vita che D’Annunzio conduce da dover scappare da Roma e rifugiarsi dall’amica Matilde Serao, a Napoli.

Barbara Leoni

Periodo napoletano ed abruzzese (1891-1896)

A Napoli, pur riuscendo appena a mantenersi con le collaborazioni giornalistiche, fra cui Il Mattino della Serao, continua a vivere un’intensa vita che egli definirà di “splendida miseria”. Pur continuando il rapporto con Barbara Leoni si lascerà irretire dal fascino di Gravina Cruyllas di Ramacca, da cui avrà una figlia, Renata. Nel frattempo darà alle stampe le raccolte di poesie Elegie romane (1892), Odi navali (primo esempio, per lui di poesie civili) e Poema Paradisiaco (pubblicate entrambe nel 1893), nonché i romanzi Giovanni Episcopo e L’innocente, scritti tra il 1891 ed il 1893. La morte del padre, che oberato di debiti lascerà il poeta ancora in una più drammatica situazione economica lo spingerà a lasciare Napoli e a ricoverarsi in Abruzzo con la nuova amante e l’amata figlia. Nonostante questo dà l’avvio al romanzo Il trionfo della morte che completerà nel 1894. Nel frattempo incontra la filosofia nicciana, conosciuta sotto l’influenza dello scrittore decadente francese Maurice Barrés, autore de Le culte du moi (Il culto dell’io) e la musica di Wagner: sotto la loro suggestione nascerà il romanzo: Le vergini delle rocce del 1894 (dove verrà adombrata la figura del superuomo) e Il fuoco, pubblicato nel 1900 (la cui figura femminile sembra impietosamente assomigliare alla famosissima allora attrice di teatro Eleonora Duse). Si presenta alle elezioni politiche e viene eletto, con la Destra, nel 1897. Ma rare saranno le sua apparizioni parlamentari.

Gravina Cruyllas di Ramacca

Alla Capponcina (1896-1910)

Nel 1986 conosce Eleonora Duse, la più grande attrice italiana dell’epoca. Ciò lo spingerà ad avvicinarsi a livello compositivo alla realizzazione di piéce teatrali, di cui ricordiamo, come prima opera La città morta, interpretata per la prima volta a Parigi da Sarah Bernhardt ed Il sogno di un mattino di primavera. La relazione con la Duse, che gli consentirà di risolvere per il momento i problemi economici, verrà sancito da una convivenza nella sontuosa villa della Capponcina. Per D’Annunzio inizia un periodo in cui alterna la residenza in Toscana con i viaggi in Europa, in cui segue le tournées dell’attrice. Si presenta per la prima volta alle elezioni politiche, ottenendo un seggio nel 1897, a sostegno della Destra nazionalista dopo la sconfitta di Adua. Il rapporto con la Duse, nel momento della più alta passione gli ispireranno il romanzo Il Fuoco (1900), dove dietro la protagonista si cela la grande attrice, il vertice della produzione poetica dannunziana l’Alcyone (1903) e, sempre del 1903 la più importante opera teatrale scritta per la Duse, La figlia di Jorio (1903). Nel 1900 si presenta un’altra volta alle elezioni, ma con un clamoroso voltafaccia, si allea con la Sinistra, per protestare contro le leggi liberticide di Pellaux, ma non verrà eletto. Nel frattempo la relazione con la Duse comincia ad incrinarsi, e lui si lega alla contessa Giuseppina Mancini. L’eccessivo sfarzo con cui si circondava, lo caricavano di un peso insopprimibile di debiti. Per sfuggire a tale situazione, si rifugia in Francia.

Eleonora Duse

Esilio francese (1910-1914)

Incalzato dai debiti, su suggerimento della nuova amante d’origine russa Natalia de Goloubeff, dopo l’uscita di un nuovo romanzo, Forse che sì, forse che no (1910) si reca in Francia. La vita, pur nell’“esilio francese, per volontà della patria ingrata”, ha motivi ben più banali: il caro D’Annunzio non risolve il suo stato debitorio e non smette di spendere. Guadagna molto (ma chiaramente i soldi non sono sufficienti a risolvere la sua disperata situazione economica) grazie alla composizione di opere teatrali: famosa è Le martyre de Saint Sèbastien musicato poi da Debussy (1911), o scrivendo le didascalie per un kolossal del cinema muto Cabiria, con la regia di Giovanni Pastrone. Ma a risolvere in parte il suoi stato debitorio sarà Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera, a cui D’Annunzio corrisponde pagine di riflessione autobiografica o di argomento politico. Ma il nostro non smette di contrarre debiti. Va a Parigi, ma in Europa cominciano a sentirsi le trombe che annunciano la guerra, ed un personaggio come D’Annunzio, che pur vivendo in Francia, legge il dramma La nave scritto precedentemente nel 1907, nel quale si rivendicano territori ancora in mano all’Austria, diventa un punto di riferimento per i nazionalisti italiani.

D’Annunzio soldato (1914-1918)

D’Annunzio soldato

E’ lo stesso governo a richiamarlo: la sua prosa vibrante serve per infiammare la folla e convincerla per l’entrata in guerra dell’Italia. (D’Annunzio insegna al fascismo cosa significa saper radunare le folle). Diventa, dopo la morte di Carducci, il nuovo poeta vate dell’Italia. Chiede ed ottiene di far parte delle forze militari. In un volo di ricognizione il nostro si ferisce e perde la vista di un occhio. Ma ciò non lo esimerà dal fare, due anni dopo, azioni che rimarranno celebri, come “la beffa di Buccari” (con la quale volle mostrare la facilità con cui i MAS – Motoscafi Armati Siluranti – riuscirono a penetrare in una baia difesa da forze austriache) o il volo su Vienna, in cui D’Annunzio stesso lancia sulla capitale nemica fogliettini con i suoi versi e invitandola alla resa (1918). Bisogna ricordare che nel periodo d’inattività, dopo l’incidente, il nostro, con l’aiuto della figlia Renata, preparerà un testo fra i più celebrati dell’ultima fase dannunziana, il Notturno.

Il dopoguerra (1918-1938)

Il dopoguerra non lo vede inattivo: irritato per quella che lui stesso definirà come la “vittoria mutilata”, che sanciva la perdita della città di Fiume e della Dalmazia, corroborato da discorsi infuocati a cui accoreranno ferventi nazionalisti, tra cui Mussolini, decide infine per una spedizione paramilitare ed occupa Fiume, dove rimarrà per poco più di un anno (verrà cacciato dal governo italiano stesso, per paura di ripercussioni internazionali).

D’Annunzio a Fiume tra i suoi legionari

Dopo l’avvento del fascismo, Mussolini (che lo temeva) ne fa un mito vivente, accollandosi tutte le sue faraoniche spese e donandogli la lussuosissima villa di Cargnacco sul Garda (il cosiddetto Vittoriale). In questo luogo, che riempirà dei più svariati oggetti d’arredamento e d’arte e che condividerà con la nuova compagna – fino alla sua morte – Luisa Baccara, egli, oltre a scrivere alcune opere, che non hanno influito sulla sua già copiosa produzione (Il libro segreto (1935) Teneo te Africam (1936), si adopera a sistemare tutti i suoi scritti per l’edizione mondadoriana. Muore all’improvviso nel 1° marzo del 1938.

Luisa Baccara

L’itinerario letterario

L’importanza di Gabriele D’Annunzio, nella letteratura italiana, sta soprattutto nel fatto che il poeta pescarese ha fatto da tramite tra le più ardite sperimentazioni europee e la cultura del nostro paese. Egli, infatti, più che elaborare una vera e propria poetica personale si è servito, con grande capacità ed intuito, di tutto ciò che l’intellettualità europea andava elaborando, svecchiando le strutture tradizionali della nostra letteratura e permettendo alla stessa di far parte di quel sentire “decadente” che ormai si andava affermando. Tuttavia, pur avendo svolto questa funzione, non si può negare il ruolo profondamente innovativo che egli ha incarnato nell’Italia umbertina, promuovendo un nuovo modo di essere intellettuale nella società e scardinando il lessico e la funzione che l’opera d’arte aveva avuto sin allora; non è un caso che tutta la produzione poetica novecentesca debba, in qualche modo, fare i conti con la sua opera.

D’Annunzio s’affaccia al mondo letterario giovanissimo, pubblicando nel 1879, in piena età scolare, la raccolta poetica Primo vere, che appare poco più che un esercizio letterario, mostrando l’ossequio che non solo l’esuberante e brillante studente del Liceo Cicognini, ma l’intera cultura letteraria mostrava verso il magistero carducciano. Si veda questa traduzione catulliana fatta in “metro barbaro”:

AI MANI DE ‘L FRATELLO

Via per genti innumere, via lunge su’ mari portato,

a quest’esequie tristi, o mio fratello io vengo:

io vengo ad offrirti l’estremo dono di morte

e volgerò i miei detti a un cener muto indarno,

poi che al mio amore te, te strappò la fortuna,

te con forza crudele, o misero fratello!

Pur or que’ doni che a le tristi esequie ho recati,

per prisca usanza, pur or frattanto prendi;

prendi que’ doni di pianto fraterno stillanti,

ed in eterno addio, o fratello mio, addio!…

Come si può notare dalla struttura metrica egli cerca di riprendere il distico, ma non è solo questa caratteristica a rendere il testo traduttivo interessante: troviamo in esso anafore, anastrofi, anadiplosi ed altre figure che vogliono mostrare al lettore la perizia tecnica del giovane poeta; ma è anche la volontà di porsi su quella linea di traduzione d’arte che Foscolo aveva mostrato traducendo lo stesso testo. Risulta tuttavia un’enorme differenza: nel poeta veneziano vi è la ripresa del sentimento catulliano per un avvenimento biografico, in D’Annunzio vi è la scaltrezza di un poeta che, appena uscito dall’adolescenza, già scalpita per affermarsi come nuova grande voce.

Più compiuto e già capace di mostrarci un D’Annunzio più maturo è Canto novo del 1882. In quest’ultima opera il poeta se da una parte riprende il metro barbaro carducciano, il simbolismo francese e suggestioni scapigliate, sue proprie sono invece il gusto già preponderante verso una suggestione verbale ricca ed eccessiva, così come il disegno di una natura sempre vivida e lussureggiante.

Si veda la seguente poesia:

O FALCE DI LUNA CALANTE

O falce di luna calante

che brilli su l’acque deserte,

o falce d’argento, qual messe di sogni

ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

Aneliti brevi di foglie,

sospiri di fiori del bosco

esalano al mare: non canto non grido,

non suono pe ’l vasto silenzio va.

Oppresso d’amor, di piacere,

il popol de’ vivi s’addorme…

O falce calante, qual messe di sogni

ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

Luna calante

La poesia, che è composta da tre strofe di quattro versi ciascuna, di cui i primi due novenari e gli ultimi dodecasillabi (doppio senario) descrive un notturno a cui non mancano richiami metaforici verso elementi solari (messe, come raccolta; fruire di foglie): si vedano le coppie sinonimiche falce/messe ed amor/piacere; a questa coppia fa da contraltare la notte (la luna, l’acque deserte), ma non vi è alcun sentimento di malinconia ma, viceversa di raggiunta quiete, (oppresso/s’addorme). Già in questa lirica il giovane D’Annunzio accenna ad uno dei temi portanti della sua poesia, quello del panismo, cioè il sentirsi in una comunione/abbraccio con la natura: non per niente è dal silenzio luminoso e notturno che deriva il sommo del piacere sensuale. E’ da sottolineare inoltre la tecnica compositiva, che si muove su una ricerca di ripetute allitterazioni e ripetizioni che possano rendere la lirica musicale.

Sempre del 1882 sono le raccolte di novelle Terra vergine, mentre del 1886 sono quelle di San Pantaleone, raccolte successivamente nel libro Novelle della Pescara.

D’Annunzio giovane studente

LA MADIA

Egli giunse alla casa, in un baleno, ansando e palpitando. Salì le scale con cautela infinita, senza rumore. Cercò la chiave a tentoni, in una cavità del muro, dove soleva metterla la matrigna uscendo. La trovò; e prima d’aprire guardò dal buco della serratura. Luca, sul letto, pareva sopito.

Ciro pensò: “Se potessi prendere il pane senza svegliarlo!”

E girò la chiave, piano piano trattenendo il respiro, temendo di svegliare il fratello con i palpiti del cuore. Pareva che quei palpiti empissero tutta la casa, come d’un fragore altissimo.

“E se si sveglia?” pensò Ciro con un brivido nelle midolle, quando sentì che la porta era aperta.

Ma la fame lo rendeva audace. Egli entrò, puntando le grucce delicatamente, non togliendo mai gli occhi di sul fratello.

“E se si sveglia?”

Il fratello, supino, respirava con affanno in quel sopore. Di tratto in tratto gli usciva dalle labbra quasi un fischio lieve. Una sola candela ardeva su la tavola, gittando sulla parete larghe ombre variabili.

Ciro, come fu presso la madia, s’arrestò per vincere il tremore; guardò il dormiente; poi, reggendo ambo le grucce con l’ascelle, si mise a sollevare il coperchio. La madia scricchiolava forte.

D’improvviso Luca diede un balzo, svegliandosi. Vide il fratello in quell’atto, e cominciò a gridargli contro, agitando le braccia, come un ossesso: «Ah, ladro! Ah, ladro! Aiuto!»

Ma il furore lo soffocava. Mentre il fratello, accecato dalla fame, chino sulla madia, cercava con le mani tremanti un pezzo di pane, egli si gettò giù dal letto e gli corse sopra a impedirgli di prendere.

«Ladro! Ladro!» gridava, fuori di sé.

Fuori di sé, trasse il coperchio sul collo di Ciro; che s’agitò come una vittima alla tagliuola, disperatamente. Resisteva Luca contro quegli sforzi, avendo perduto ogni coscienza della cosa, premendo tutta la sua persona, quasi per decapitare il fratello. Il coperchio schricchiolava, penetrando nella viva carne della nuca, schiacciando le canne della gola, pestando le vene e i nervi. Penzolò dalla madia un corpo inerte, che non dava alcun tratto.

Allora, in cospetto dello storpio trucidato, uno sbigottimento pazzo invase l’animo del fratello.

Due o tre volte, barcollando, egli attraversò la stanza che i guizzi della candela empivano di paure; mise le mani su le coperte, le tirò a sé, ci si avvoltolò tutto, coprendosi anche la testa; poi si accovacciò sotto il letto. E nel silenzio i suoi denti stridevano, come fa una lama sul ferro.

La prosa dannunziana parte sin da subito legandosi a tematiche veriste, quel tipo di verismo, però, legato maggiormente ai drammi psicologici di Capuana, che all’analisi antropologica verghiana. Ma tuttavia sentiamo in lui un eccesso descrittivo che sottolinea, quasi, la morbosità con cui presenta il cruento episodio (vittima alla togliuola, viva carne della nuca, storpio trucidato), che non nascondono il compiacimento verbale del giovane autore. E questo modo di raccontare appare tutto nella novellistica giovanile di D’Annunzio.

L’arte poetica e l’arte narrativa non si scindono nel giovane pescarese e già dopo due anni, nel 1884, dà alle stampe Intermezzo di rime, ripubblicato una decina d’anni dopo col solo titolo Intermezzo. L’opera suscitò sin dal suo primo apparire una violenta polemica morale, in quanto era ritenuto dai più di contenuto pornografico:

SED NON SATIATUS

O bei corpi di femmine attorcenti

con le anella di un serpe agile e bianco,

pure io non so da’ vostri allacciamenti

ancora sazio liberare il fianco.

Bei seni da la punta erta fiorenti,

su cui mi cade a l’alba il capo stanco

allor che ne’ supremi abbattimenti

de ‘l piacere io m’irrigidisco e manco;

reni felini pe’ cui solchi ascendo

lascivamente in ritmo con le dita

come su nervi di falcate lire;

denti sotto a’ cui morsi acri mi arrendo,

bocche sanguigne più di una ferita,

pur m’è dolce per voi così sfiorire.

Alfredo Protti: Toni azzurri (1924)

Questo sonetto, in cui la descrizione femminile riprende alcune immagini della donna baudelariane (rapporto donna/serpe), sembra voler sollecitare la morbosità di un pubblico borghese che se da una parte stigmatizza un linguaggio che pur aulico non nasconde il significato, dall’altro invidia il giovane poeta che si era tuffato nel bel mondo salottiero della Roma, in cui era consapevole che versi come questi, proprio perchè scandalosi, avrebbero portato il testo da lui edito al successo. Sin da ora non importa il giudizio estetico, importa l’essere sulla bocca di tutti. D’altra parte lo stesso D’Annunzio diventerà a suo tempo critico di se stesso, definendo l’intera opera come un “documentto umano” di un momento (il suo) in cui predominava una debolezza di volontà in un periodo e in una città completamente falsa.

A questa raccolta segue quella di Isaotta Guttadauro e altre poesie del 1886 che verrà poi scisso in due volumi l’Isotteo e La Chimera nel 1890. Forse in modo ancora più eccessivo, qui D’Annunzio ricerca, sulla linea dei Parnassiani francesi, una purezza del dettato che vuole ricreare la lirica quattrocentesca, ripercorrendo il lessico, la struttura compositiva, che forse può aggiungere qualcosa sulla capacità versificatoria del nostro, ma niente riguardo la sua poetica.

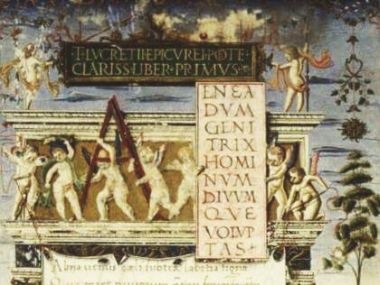

Isaotta Guttadauro e altre poesie (editio picta)

Isaotta Guttadauro e altre poesie (editio picta)

Ma il suo primo grande successo è il romanzo Il piacere del 1889, che, contemporaneamente alla cultura europea, rappresenta uno dei più grandi romanzi europei legati all’estetismo. Ad iniziare, infatti, è l’opera di Joris-Karl Huysmans À rebours del 1884 (tradotta con Controcorrente o A ritroso), in cui il nobile Des Esseintes, stanco della grigia realtà, si crea in provincia un rifugio dove si circonda solamente di cose che lui reputa belle: pareti di seta, finestre con vetri colorati, mobili fastosi, fiori veri da sembrare finti, ma la cui fine non può che portarlo alla nevrosi, da cui cercherà di sollevarsi rivolgendosi a Dio; o ancora, posteriore all’opera dannunziana, il romanzo di Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray (Il ritratto di Dorian Gray) del 1890, in cui il protagonista vede invecchiare il suo ritratto mentre lui si dà ad una vita dissipata. Tre romanzi tre protagonisti: Des Esseintes, Andrea Sperelli, Dorian Gray, belli ma nevrotici. Attraverso essi gli autori superano la descrizione tipica dei protagonisti “naturalisti” o “veristi”: sebbene inseriscano come sottofondo una critica “morale”, ciò non inficia la fascinazione dei romanzieri stessi verso i loro protagonisti, soprattutto riguardo D’Annunzio che, scrivendo di Andrea Sperelli, scrive di se stesso e dei suoi amori per Maria Hourdin e Barbara Zucconi.

D’Annunzio al mare in posa da dandy

La vicenda è ambientata in una Roma di lusso, tra papale e umbertina. Protagonista è il conte Andrea Sperelli, “ideal tipo del giovane signore italiano del sec. XIX”, “legittimo campione di una stirpe di gentili uomini e di artisti eleganti”, la cui massima è “bisogna fare la propria vita come si fa un’opera d’arte”. Poeta, pittore e musicista dilettante, ma soprattutto raffinato artefice di piacere, egli ha stabilito la sua dimora nel palazzo Zuccari a Trinità de’ Monti, passa le sue giornate tra occupazioni mondane, si circonda di persone eleganti e di oggetti preziosi lontano dal “grigio diluvio democratico… che molte cose belle e rare sommerge miseramente”. Andrea è però tormentato dal ricordo di una relazione complicata e sensuale con l’enigmatica Elena Muti, bruscamente troncata dall’improvvisa partenza della donna da Roma. Dopo un breve periodo d’isolamento, egli si tuffa in una serie di nuove avventure, finché un rivale geloso lo sfida a duello e lo ferisce. Si abbandona allora in una convalescenza “purificatrice” nella villa di una ricca cugina, a Schifanoia. Qui egli conosce una creatura casta e sensibile; Maria Ferres, moglie d’un ministro del Guatemala: per lei s’illude di nutrire un amore spirituale, ma presto il loro rapporto s’intorbida e nel contatto con Maria egli non cerca che di riprodurre le sensazioni già provate con Elena, sovrapponendo così le immagini delle due donne. Quando, al culmine di un amplesso, Andrea si lascia sfuggire il nome dell’antica amante, Maria fugge inorridita.

RITRATTO DI ANDREA SPERELLI

(dal Libro I, cap. 2)

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, l’ultimo discendente d’una razza intellettuale.

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’ vent’anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere.

Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente vivere; aveva una conoscenza profonda della vita voluttaria e insieme una certa inclinazione byroniana al romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa passione. Dopo egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per tutta Europa.

L’educazione di Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri, quanto in conspetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura, ma anche dall’esperimento; e in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sé; poiché la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui d’un’altra forza, della “forza morale” che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non si accorgeva che la sua vita era la riduzion progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo gli si restringeva sempre più d’intorno, inesorabilmente sebben con lentezza.

Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna fare la propria vita, come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui».

Anche, il padre ammoniva: «Bisogna conservare ad ogni costo la propria libertà, fin nell’ebbrezza. La regola dell’uomo d’intelletto, eccola: – Habere, non haberi».

Anche diceva : «Il rimpianto è il vano pascolo d’uno spirito disoccupato. Bisogna soprattutto evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove immaginazioni».

Ma queste massime “volontarie”, che per l’ambiguità loro potevano anche essere interpretate come alti criterii morali, cadevano appunto in una creatura involontaria, in un uomo, cioè, la cui potenza volitiva era debolissima.

Un altro seme paterno era perfidamente fruttificato nell’animo di Andrea: il seme del sofisma. «Il sofisma» diceva quell’incauto educatore «è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore umano. Acuire e moltiplicare equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio piacere o il proprio dolore. Forse, la scienza della vita sta nell’oscurare la verità. La parola è una cosa profonda, in cui per l’uomo d’intelletto son nascoste inesauribili ricchezze. I Greci, artefici della parola, sono infatti i più squisiti goditori dell’antichità. I sofisti fioriscono in maggior numero al secolo di Pericle, al secolo gaudioso.

Il brano proposto potremo analizzarlo alla luce di quattro sequenze:

- presentazione di Andrea Sperelli e del suo modo di concepire e di vivere l’arte e la bellezza;

- descrizione del padre di Andrea, unico educatore del figlio;

- l’educazione paterna ricevuta del protagonista;

- le “massime” fondamentali che il padre detta come regole di vita.

E’ necessario partire da quest’ultime per comprendere le scelte del protagonista nel corso del romanzo: nella prima infatti, il padre insegna ad Andrea che Bisogna fare la propria vita, come si fa un’opera d’arte, per meglio dire sottolinea il binomio vita-arte che è caratteristico della poetica decadente. Potremo quasi dire che la vita viene vissuta quasi a livello “attoriale”, meditando gli atteggiamenti per poi viverli (in qualche modo perdendo l’autenticità); nella seconda Bisogna conservare ad ogni costo la propria libertà, fin nell’ebbrezza… Habere, non haberi, l’ammonizione riguarda il senso della libertà, libertà dell’io, che si espande in rapporto oserei dire quasi narcisistico legato tuttavia all’apparire. Habere, cioè possedere, haberi essere posseduto, quindi schiavo. Ma habere non esse: la libertà non è dell’essere, ma del possesso, della ricchezza. Nella terza Il rimpianto è il vano pascolo d’uno spirito disoccupato, il nostro sottolinea la ricerca inesausta di nuove sensazioni, quindi legate al sensi; tale “sensualità” trova la sua esplicitazione nella parola e quindi nell’arte. La vita si deve vivere come fosse un’opera d’arte e il parlare come fosse letteratura. L’ultimo Il sofisma è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore umano non fa che sottolineare l’idea di D’Annunzio (in questo caso ripresa in modo pedissequo dalla poetica barocca) che la verità non sta nell’oggetto ma nella parola che lo descrive. La parola pertanto in quanto unica realtà deve avere una validità estetica.

D’Annunzio legge tra le opere d’arte

Ce lo dimostra quest’altro passo tratto da Il piacere:

IL VERSO E’ TUTTO

(dal Libro II, cap. 1)

Il verso è tutto. Nella imitazion della Natura nessuno istrumento d’arte è più vivo, agile, acuto, vario, moltiforme, plastico, obediente, sensibile, fedele. Più compatto del marmo, più malleabile della cera, più sottile d’un fluido, più vibrante d’una corda, più luminoso d’una gemma, più fragrante d’un fiore, più tagliente d’una spada, più flessibile d’un virgulto, più carezzevole d’un murmure, più terribile d’un tuono, il verso è tutto e tutto può.

Può rendere i minimi moti del sentimento e i minimi moti della sensazione; può definire l’indefinibile e dire l’ineffabile; può abbracciare l’illimitato e penetrare l’abisso; può avere dimensioni d’eternità; può rappresentare il sopraumano, il soprannaturale, l’oltramirabile; può inebriare come un vino, rapire come un’estasi; può nel tempo medesimo possedere il nostro intelletto, il nostro spirito, il nostro corpo; può infine raggiungere l’Assoluto.

Un verso perfetto è assoluto, immutabile, immortale, tiene in sé le parole con la coerenza d’un diamante; chiude il pensiero come in un cerchio preciso che nessuna forza mai riuscirà a rompere; diviene indipendente da ogni legame e da ogni dominio; non appartiene più all’artefice, ma è di tutti e di nessuno, come lo spazio, come la luce, come le cose immanenti e perpetue.

Un pensiero esattamente espresso in un verso perfetto è un pensiero che già esisteva preformato nell’oscura profondità della lingua. Estratto dal poeta, séguita ad esistere nella conscienza degli uomini. Maggior poeta è dunque colui che sa discoprire, disviluppare, estrarre un maggior numero di codeste preformazioni ideali. Quando il poeta è prossimo alla scoperta d’uno di tali versi eterni, è avvertito da un divino torrente di gioia che gli invade d’improvviso tutto l’essere.

Passo non tanto importante per la capacità di svelarci un nuovo mondo estetico dell’autore, quanto per mostrarci come il poeta Andrea Sperelli non possa essere che D’Annunzio stesso. Allora forse si può maggiormente capire come la velata “critica” (Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui d’un’altra forza, della “forza morale” che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere) espressa, in effetti non abbia forza per imporsi e come vinca invece il compiacimento. Forse la critica verso Andrea Sperelli c’è, ma non verso se stesso; è Andrea a non aver raggiunto il massimo grado di perfezione estetica, D’Annunzio invece è diventato un superuomo della bellezza.

LA ROMA DI ANDREA SPERELLI

Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non la Roma degli Archi, delle Terme, dei Fari, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, l’Arco di Tito per la Fontanella delle Tartarughe. La magnificenza principesca dei Colonna, dei Doria, dei Barberini l’attraeva assai più della ruinata grandiosità imperiale. E il suo gran sogno era di possedere un palazzo incoronato da Michelangelo e istoriato dai Carracci, come quello Farnese; una galleria piena di Raffaelli, di Tiziani, di Domenichini, come quella Borghese; una villa, come quella d’Alessandro Albani, dove i bussi profondi, il granito rosso d’Oriente, il marmo bianco di Luni, le statue della Grecia, le pitture del Rinascimento, le memorie stesse del luogo componessero un incanto intorno a un qualche suo superbo amore. In casa della marchesa d’Ateleta sua cugina, sopra un albo di confessioni mondane, accanto alla domanda «Che vorreste voi essere?» egli aveva scritto «Principe romano».

Palazzo Farnese

Se la parola è tutto e l’arte della parola è capace di diventare l’unica verità, scoperta certamente dello stoicismo greco, ma ripreso anche dalla poetica barocca in cui l’unica realtà è quella dell’arte; per questo Andrea Sperelli non può che amare la Roma del ‘600, una Roma in cui la magnificenza delle chiese e dei palazzi barocchi, esprimevano una meraviglia del vedere, più che un significato da trasmettere (come avveniva nell’arte classica)

Dopo la parentesi “minore” con il romanzo breve Giovanni Episcopo (1892) D’Annunzio dà alle stampe L’innocente (1893), scritti entrambi a Napoli e pubblicati, a puntate, sul giornale di Matilde Serao.

Il romanzo è la confessione di un delitto, esposta in prima persona dal protagonista. Nuova incarnazione del “superuomo”, l’ex diplomatico Tullio Hermil tradisce cinicamente la moglie Giuliana, relegandola al ruolo di sorella e di consolatrice. Soltanto dopo aver interrotto una burrascosa relazione con la possessiva Teresa Raffo, viene assalito da un’ansia sconosciuta di pace e di dolcezza coniugale: ma a questo punto s’insinua in lui il sospetto che Giuliana lo tradisca con uno scrittore alla moda, Filippo Arborio. Fin qui l’antefatto. Soffocato l’angoscioso dubbio, Tullio va a vivere in campagna, nella casa materna, e un giorno, a Villalisa, (la dimora in cui ha trascorso felicemente i primi anni di matrimonio) ritrova pieno e inebriante l’amore della moglie: poco dopo ha la tremenda rivelazione: Giuliana in un momento di debolezza, l’ha realmente tradito ed ora attende un figlio concepito con Filippo Arborio. Sentimenti contrastanti dividono l’animo di Tullio: consapevole di esser lui l’unico responsabile del tradimento, non può non perdonare colei che infinite volte lo perdonò, e prova anzi per Giuliana una passione nuova, morbosa, mista di rabbia e di pietà. Vorrebbe sfidare Arborio a duello, ma anche questo sfogo gli è vietato perché lo scrittore è stato colpito da paralisi. Nella sua mente corrotta matura allora l’idea del delitto: sopprimere il nascituro, unico ostacolo alla sua felicità. Anche Giuliana, più che mai innamorata del marito, sfinita da una gravidanza dolorosa, accetta tacitamente l’atroce soluzione. Il bimbo nasce, odiato da Tullio e da Giuliana, ma protetto dalle cure dell’ignara nonna e del padrino, Giovanni di Scordio, un contadino fedelissimo di casa Hermil. Una sera, mentre tutti i familiari si sono recati alla novena di Natale, Tullio sacrifica l’“innocente”, esponendolo al gelo invernale.

Laura Antonelli e Giancarlo Giannini nei panni di Giuliana e Tullio nel film di Luchino Visconti tratto da “L’innocente” di D’Annunzio (1976)

La suggestione per la stesura del romanzo sono le letture di Tolstoj e Dostoevskij, autori che entrano alla fine degli anni ’80 in Europa e, attraverso la mediazione francese, venivano letti e ammirati nell’intera Europa. A far da sfondo alla storia de L’innocente è certamente Delitto e castigo di Dostoevskij:

UNA LUCIDA FOLLIA OMICIDA

(Cap. XXXIX)

Incominciò da quel giorno l’ultimo periodo precipitoso di quella lucida demenza che doveva condurmi al delitto. Incominciò da quel giorno la premeditazione del mezzo più facile e più sicuro per far morire l’Innocente. Fu una premeditazione fredda, acuta e assidua che assorbì tutte le mie facoltà interiori. L’idea fissa mi possedeva intero, con una forza e una tenacità incredibili. Mentre tutto il mio essere si agitava in un orgasmo supremo, l’idea fissa lo dirigeva allo scopo come su per una lama d’acciaio chiara, rigida, senza fallo. La mia perspicacia pareva triplicata. Nulla mi sfuggiva, dentro e fuori di me. La mia circospezione non si rilasciò mai un istante. Nulla io dissi, nulla io feci che potesse destare sospetto, muovere stupore. Simulai, dissimulai senza tregua, non soltanto verso mia madre, mio fratello, gli altri inconsapevoli, ma anche verso Giuliana.

Io mi mostrai a Giuliana rassegnato, pacificato, talvolta quasi immemore. Evitai studiosamente qualunque allusione all’intruso. Cercai in tutti i modi rianimarla, inspirarle fiducia, indurla all’osservanza delle norme che dovevano renderle la salute. Moltiplicai le mie premure.

(…)

Ero convinto che la salvezza della madre stesse nella morte del figliuolo. Ero convinto che, scomparso l’intruso, ella sarebbe guarita. Pensavo: «Ella non potrebbe non guarire. Ella risorgerebbe a poco a poco, rigenerata, con un sangue nuovo. Parrebbe una creatura nuova, scevra d’ogni impurità. Ambedue ci sentiremmo purificati, degni l’uno dell’altra, dopo una espiazione così lunga e così dolorosa. La malattia, la convalescenza darebbero al triste ricordo una lontananza indefinita. E io vorrei cancellare dall’anima di lei perfino l’ombra del ricordo; vorrei darle il perfetto oblio, nell’amore. Qualunque altro amore umano parrebbe futile al confronto del nostro, dopo questa grande prova». La visione dell’avvenire m’accendeva d’impazienza. L’incertezza mi diveniva intollerabile. Il delitto mi appariva scevro di orrore. Io mi rimproveravo acremente le perplessità nelle quali m’indugiavo con troppa prudenza; ma nessun lampo ancóra aveva attraversato il mio cervello, non ero ancor riuscito a trovare il mezzo sicuro.

Bisognava che Raimondo sembrasse morire di morte naturale. Bisognava che anche al medico non potesse balenare alcun sospetto. Dei diversi metodi studiati nessuno mi parve eligibile, praticabile. E intanto, mentre aspettavo il lampo rivelatore, la trovata luminosa, io mi sentivo attratto da uno strano fascino verso la vittima.

(…)

Provavo un sordo rammarico nel notare ch’egli cresceva, ch’egli fioriva, ch’egli non portava in sé alcun indizio d’infermità tranne quelle lievi croste biancastre innocue. Pensavo: «Ma tutte le agitazioni, tutte le sofferenze della madre, mentre egli era ancóra nel ventre, non gli hanno nociuto? O egli ha veramente qualche vizio organico non ancóra manifesto, che potrebbe svilupparsi in seguito e ucciderlo?».

Un giorno, vincendo la ripugnanza, avendolo trovato senza fasce nella culla, lo palpai, lo esaminai dal capo alle piante, misi l’orecchio sul suo petto per ascoltargli il cuore.

(…)

Più volte lo guardai anche mentre dormiva, lo guardai a lungo, pensando e ripensando al mezzo, distratto dalla visione interiore del morticino in fasce disteso su la bara tra corone di crisantemi bianchi, tra quattro candele accese. Egli aveva il sonno calmissimo. Giaceva supino, tenendo le mani chiuse a pugno col pollice in dentro. A quando a quando le sue labbra umide facevano l’atto di poppare. Se mi giungeva al cuore l’innocenza di quel sonno, se l’atto inconscio di quelle labbra m’impietosiva, io dicevo a me stesso, come per raffermare il mio proposito: «Deve morire». E mi rappresentavo le sofferenze già patite per lui, le sofferenze recenti, le menti, e quanto d’affetto egli usurpava a danno delle mie creature, e l’agonia di Giuliana, e tutti i dolori e tutte le minacce che chiudeva la nuvola ignota sul nostro capo. E così rinfocolavo la mia volontà micidiale, così rinnovavo sul dormente la condanna.

(…)

(Cap. XLIV)

Anna stava in piedi, presso la sua sedia, atteggiata in modo così vivo ch’io sùbito indovinai ch’ella era allora allora balzata in piedi udendo le cornamuse della sua montagna, il preludio della pastorale antica.

«Dorme?» domandai.

Ella m’accennò di sì col capo.

I suoni continuavano, velati dalla distanza, dolci come in un sogno, un po’ rochi, lunghi, lenti. Le voci chiare delle ceramelle modulavano la melodia ingenua e indimenticabile su l’accompagnamento delle cornamuse.

«Va anche tu alla Novena» io le dissi. «Resto io qui.»

Da quanto tempo s’è addormentato?

«Ora.»

«Va, va dunque alla Novena.»

Gli occhi le brillarono.

«Vado?»

«Sì. Resto io qui.»

Le aprii la porta io stesso; la chiusi dietro di lei. Corsi verso la culla, su la punta dei piedi; guardai da presso. L’Innocente dormiva nelle sue fasce, supino, tenendo le piccole mani chiuse a pugno col pollice in dentro. A traverso il tessuto delle palpebre apparivano per me le sue iridi grige. Ma non sentii sollevarmi dal profondo nessun impeto cieco di odio né d’ira. La mia avversione contro di lui fu meno acre che nel passato. Mi mancò quell’impulso istintivo che più d’una volta avevo sentito correre fino alle estremità delle mie dita pronte a qualunque violenza criminale. Io non obedii se non all’impulso d’una volontà fredda e lucida, in una perfetta consapevolezza.

Tornai alla porta, la riaprii; m’assicurai che l’andito era deserto. Corsi allora alla finestra. Mi vennero alla memoria alcune parole di mia madre; mi balenò il dubbio che Giovanni di Scòrdio potesse trovarsi là sotto nello spiazzo. Con infinite precauzioni aprii. Una colonna d’aria gelata m’investì. Mi sporsi sul davanzale, ad esplorare. Non vidi nessuna forma sospetta, non udii se non i suoni della Novena diffusi. Mi ritrassi, mi avvicinai alla culla, vinsi con uno sforzo l’estrema ripugnanza; presi adagio adagio il bambino, comprimendo l’ansia; tenendolo discosto dal mio cuore che batteva troppo forte, lo portai alla finestra; l’esposi all’aria che doveva farlo morire.

Se Tullio Hermil vuole apparire agli occhi dell’autore e/o lettore come un nuovo Raskol’nikov, l’intento fallisce: è pur vero che non bisogna tacere l’impegno stilistico dannunziano nel tradurre, attraverso l’io narrante, un lungo scavo interiore, un’attenta analisi psicologica, un personaggio che lotta con se stesso (e qui troviamo echi non solo dostoevskiani, ma anche di Poe e di Maupassant); così come anche la figura di suo fratello Federigo e di Giovanni di Scordio ricordano la prosa tolstoiana, vedendo in loro una purezza cristana che fa da contrasto con il protagonista. Ma il fatto è che Tullio Hermil non cessa di essere un “superuomo” (il suo essere superiore alla morale e all’amore borghese) in cui anche la “ricerca dell’omicidio” s’inscrive in un atto superiore, alla ricerca di una “purezza” macchiata dalle sue colpe e dal tradimento di Giuliana. Così come allo stesso modo D’Annunzio non cessa di essere un artefice della parola, quando inscrive, in una storia noir, un pezzo “estetico”:

Immagine di un usignolo e della musica

L’USIGNUOLO CANTAVA

(cap. 9)

L’usignuolo cantava. Da prima fu come uno scoppio di giubilo melodioso, un getto di trilli facili che caddero nell’aria con un suono di perle rimbalzanti su per i vetri di un’armonica. Successe una pausa. Un gorgheggio si levò, agilissimo, prolungato straordinariamente come per una prova di forza, per un impeto di baldanza, per una sfida a un rivale sconosciuto. Una seconda pausa. Un tema di tre note, con un sentimento interrogativo, passò per una catena di variazioni leggère, ripetendo la piccola domanda cinque o sei volte, modulato come su un tenue flauto di canne, su una fistula pastorale. Una terza pausa. Il canto divenne elegiaco, si svolse in tono minore, si addolcì come un sospiro, si affievolì come un gemito, espresse la tristezza di un amante solitario, un desio accorato, un’attesa vana; gittò un richiamo finale, improvviso, acuto come un grido di angoscia; si spense. Un’altra pausa, più grave. Si udì allora un accento nuovo, che non pareva escire dalla stessa gola, tanto era umile, timido, flebile, tanto somigliava al pigolio degli uccelli appena nati, al cinguettìo d’una passeretta; poi, con una volubilità mirabile, quell’accento ingenuo si mutò in una progressione di note sempre più rapide che brillarono in volate di trilli, vibrarono in gorgheggi nitidi, si piegarono in passaggi arditissimi, sminuirono, crebbero, attinsero le altezze soprane. Il cantore s’inebriava del suo canto. Con pause così brevi che le note quasi non finivano di spegnersi, effondeva la sua ebrietà in una melodia sempre varia, appassionata e dolce, sommessa e squillante, leggera e grave, e interrotta ora da gemiti fiochi, da implorazioni lamentevoli, ora da improvvisi impeti lirici, da invocazioni supreme. Pareva che anche il giardino ascoltasse, che il cielo s’inchinasse su l’albero melanconico dalla cui cima un poeta, invisibile, versava tali flutti di poesia. La selva dei fiori aveva un respiro profondo ma tacito. Qualche bagliore giallo s’indugiava nella zona occidentale; e quell’ultimo sguardo del giorno era triste, quasi lugubre. Ma una stella spuntò, tutta viva e trepida come una goccia di rugiada luminosa.

In questo passo D’Annunzio mette in pratica quanto già detto ne Il piacere: viene messo l’accento appunto su quell’assioma decadente in cui è la sola parola a poter farsi interprete del segreto della natura. La capacità di renderla musicale, la volontà d’interpretare ciò che interpretabile non è, la determinazione attraverso cui la natura s’umanizza e come il letterato la comprenda, rimane uno dei punti fermi della poetica del nostro.

Infatti L’innocente, pur essendo il primo romanzo dannunziano che gli garantirà una sicura e certa fama europea, non si distacca dal Piacere. Tullio è fratello di Andrea (raffinato e cultore di bellezza).

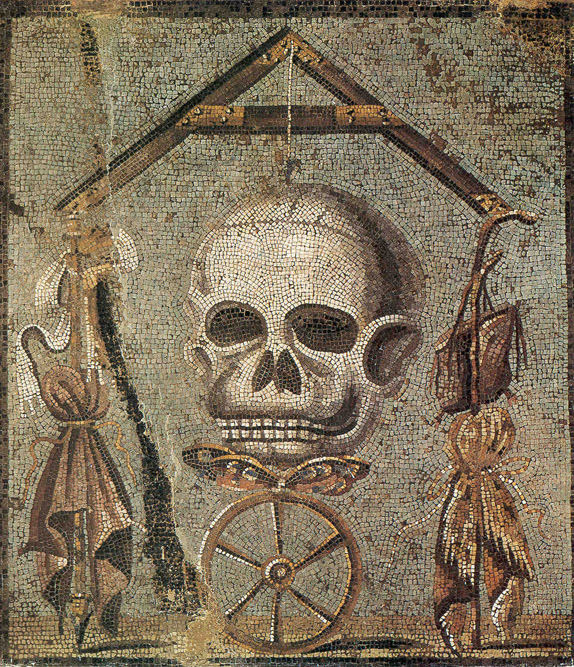

Il ciclo della Rosa, che vuole rappresentare la trilogia noir di D’Annunzio, si conclude con Il trionfo della morte del 1894:

Edizione dei primi anni del Novecento de “Il trionfo della Morte”

Il protagonista del romanzo è Giorgio Aurispa, un giovane dì origine abruzzese colto e raffinato, che ha abbandonato il paese per trasferirsi a Roma, grazie all’eredità lasciatagli dalla morte del suicida zio Demetrio. Inizia una relazione con una donna sposata, Ippolita Sanzio. Ne nasce una relazione di forte intensità e sensuale, che lega indissolubilmente Giorgio ad Ippolita. Il protagonista torna in Abruzzo, ma qui scopre che la nobile famiglia è ormai in disgrazia perché il padre vive in dissoluzione con una prostituta. Giorgio è scioccato, sia per la sua situazione familiare sia dalla notizia della condizione misera in cui versa la popolazione, abbandonata alla povertà e alla superstizione. Decide di soggiornare allora al mare, affittando una casa su un promontorio. Ippolita lo raggiunge e la coppia vive felicemente, nonostante Giorgio, nei suoi studi nietzschiani, provi repulsione per la vita ancora pastorale e primitiva abruzzese. Ippolita invece ne è affascinata, specialmente quando assiste ad un esorcismo di una bambina. Giorgio diventa sempre più irrequieto e malinconico, e la sua follia esplode durante un pellegrinaggio dove assiste non ad uno scenario di carità cristiana, ma ad uno spettacolo macabro di malati e poveracci in condizioni disumane. Poiché Ippolita si è mostrata molto meravigliata e attratta dalla vita pastorale locale, Giorgio vede distrutti il suo rapporto ed equilibrio, decidendo il suicidio assieme alla sua amata.

Questo romanzo segue la raccolta poetica del Poema paradisiaco e mostra già un primo incontro di D’Annunzio con la filosofia nicciana.

EROS E THANATOS

Ora, più stanca, quasi esanime, dopo le furiose carezze, Ippolita si lasciava prendere a poco a poco dal sonno. A poco a poco su la sua bocca il sorriso divenne inconscio; poi disparve. Le labbra un istante si ricongiunsero; poi con infinita lentezza si riaprirono e dal fondo sorse un candore di gelsomini. Di nuovo, le labbra un istante si ricongiunsero; e ancóra, lentamente, lentamente, le labbra si dischiusero: risorse dal fondo il candore, inumidito.

Giorgio, sollevato sul gomito, la guardava. La vedeva bella bella bella, somigliante alla donna ch’egli aveva veduta la prima volta nell’Oratorio segreto, innanzi l’orchestra del filosofo Alessandro Memmi, tra il profumo vanito dell’incenso e delle violette. Era pallida pallida, come allora.

Era pallida ma di quella singolare pallidezza che Giorgio non aveva ritrovata in nessuna altra donna mai: d’una pallidezza quasi mortale, profonda, cupa, che un poco pendeva nel livido quando s’empiva di ombra. Una lunga ombra segnavano i cigli in sommo delle gote; un’ombra virile, a pena visibile, velava il labbro superiore. La bocca, piuttosto grande, aveva una linea sinuosa, assai molle ma pur triste, intensamente espressiva nel silenzio perfetto.

«Come la sua bellezza si spiritualizza nella malattia e nel languore!» pensava Giorgio. «Così affranta, mi piace di più. Io riconosco la donna sconosciuta che mi passò d’innanzi in quella sera di febbraio: la donna che non aveva una goccia di sangue. Io penso che morta ella raggiungerà la suprema espressione della sua bellezza. Morta! – E s’ella morisse? Ella diventerebbe materia di pensiero, una pura idealità. Io l’amerei oltre la vita, senza gelosia, con un dolore pacato ed eguale.»

Si ricordò che già qualche altra volta egli l’aveva imaginata bella nella pace della morte. – Ah, quella volta delle rose! Nei vasi languivano larghi mazzi di rose bianche: in un giugno, nel principio degli amori. Ella s’era assopita sul divano, immobile, quasi senza respiro. Egli l’aveva contemplata a lungo. Poi, per una improvvisa fantasia, l’aveva coperta di rose, piano piano, cercando di non destarla; le aveva composto su i capelli alcune rose. Ma così infiorata, inghirlandata, ella gli era parsa un corpo esanime, un cadavere. Atterrito dalla parvenza, egli l’aveva scossa per destarla; ed ella era rimasta inerte, tenuta da una di quelle sincopi a cui in quel tempo andava soggetta. Ah il terrore e l’ansia, prima ch’ella avesse ricuperati i sensi, e misto al terrore l’entusiasmo per la sovrana bellezza di quel volto straordinariamente annobilito da quel riflesso di morte! – Egli si risovvenne dell’episodio; ma poiché si indugiava nei pensieri strani, fu preso da un subitaneo moto di rimorso e di pietà. Si chinò a baciare la fronte della dormiente; che non s’accorse del bacio. A stento allora egli si trattenne dal baciarla più forte su la bocca perch’ella se n’accorgesse e rispondesse. Allora sentì tutta la vanità d’una carezza che non fosse per l’oggetto amato una rapida comunicazione di gaudio; sentì tutta la vanità di un amore che non fosse una continua immediata corrispondenza di sensazioni acute. Sentì allora l’impossibilità d’inebriarsi senza che alla sua ebrezza corrispondesse una ebrezza d’intensità eguale.

Il Trionfo della morte è certamente uno dei romanzi più complessi della narrativa dannunziana: in esso s’intrecciano vari temi che in parte, riprendendo quelli già presenti in altre opere, come quello del superomismo, qui si approfondiscono con l’apporto appunto nicciano, lasciando inalterate le suggestioni dostoevskiane con echi addirittura zoliani. Vi si presenta l’incontro tra due spiritualità differenti, ma proprio per questo complementari: il protagonista un superuomo voluttuario, cupo, che cerca nella morte il riscatto di una vita che non riesce ad essere all’altezza dell’Übermensch (Oltre l’uomo, così come lo definisce Nietzsche), per colpa di lei, la Nemica, donna torbida, sensuale che gli succhia l’energia. L’idea della morte (presente già nel titolo dell’opera), attraversa tutto il romanzo, e nel brano citato appare come elemento sensuale, attrattivo, quasi a sfiorare un caso di necrofilia.

L’immagine dannunziana del rapporto eros/thanatos non è tuttavia “solitaria”, ma nasce dal successo di un movimento artistico inglese, quello dei Preraffaeliti, che, in piena età vittoriana, sviluppano temi languidi e sensuali, in cui predomina un’immagine femminile tra evanescente e fatale.

Il periodo in cui D’Annunzio scrive i romanzi, dà vita anche al Poema paradisiaco (1893), una raccolta di poesie dove gli accenti si fanno decisamente meno ridondanti ed il poeta cerca quasi un ripiegamento interiore (non è un caso che sarà a questa raccolta che s’ispireranno i Crepuscolari):

Luisa De Benedictis, madre di D’Annunzio

CONSOLAZIONE

Non pianger più. Torna il diletto figlio

a la tua casa. È stanco di mentire.

Vieni; usciamo. Tempo è di rifiorire.

Troppo sei bianca: il volto è quasi un giglio.

Vieni; usciamo. Il giardino abbandonato

serba ancora per noi qualche sentiero.

Ti dirò come sia dolce il mistero

che vela certe cose del passato.

Ancóra qualche rosa è ne’ rosai,

ancóra qualche timida erba odora.

Ne l’abbandono il caro luogo ancóra

sorriderà, se tu sorriderai.

Ti dirò come sia dolce il sorriso

di certe cose che l’oblìo afflisse.

Che proveresti tu se ti forisse

la terra sotto i piedi, all’improvviso?

Tanto accadrà, ben che non sia d’aprile.

Usciamo. Non coprirti il capo. È un lento

sol di settembre; e ancor non vedo argento

su ’l tuo capo, e la riga è ancor sottile.

Perché ti neghi con lo sguardo stanco?

La madre fa quel che il buon figlio vuole.

Bisogna che tu prenda un po’ di sole,

un po’ di sole su quel viso bianco.

Bisogna che tu sia forte; bisogna

che tu non pensi a le cattive cose…

Se noi andiamo verso quelle rose,

io parlo piano, l’anima tua sogna.

Sogna, sogna, mia cara anima! Tutto,

tutto sarà come al tempo lontano.

Io metterò ne la tua pura mano

tutto il mio cuore. Nulla è ancor distrutto.

Sogna, sogna! Io vivrò de la tua vita.

In una vita semplice e profonda

io rivivrò. La lieve ostia che monda

io la riceverò da le tue dita.

Sogna, ché il tempo di sognare è giunto.

Io parlo. Di’: l’anima tua m’intende?

Vedi? Ne l’aria fluttua e s’accende

quasi il fantasma d’un april defunto.

Settembre (di’: l’anima tua m’ascolta?)

ha ne l’odore suo, nel suo pallore,

non so, quasi l’odore ed il pallore

di qualche primavera dissepolta.

Sogniamo, poi ch’è tempo di sognare.

Sorridiamo. È la nostra primavera, questa.

A casa, più tardi, verso sera,

vo’ riaprire il cembalo e sonare.

Quanto ha dormito, il cembalo! Mancava,

allora, qualche corda; qualche corda

ancóra manca. E l’ebano ricorda

le lunghe dita ceree de l’ava.

Mentre che fra le tende scolorate

vagherà qualche odore delicato,

(m’odi tu?) qualche cosa come un fiato

debole di viole un po’ passate,

sonerò qualche vecchia aria di danza,

assai vecchia, assai nobile, anche un poco

triste; e il suono sarà velato, fioco,

quasi venisse da quell’altra stanza.

Poi per te sola io vo’ comporre un canto

che ti raccolga come in una cuna,

sopra un antico metro, ma con una

grazia che sia vaga e negletta alquanto.

Tutto sarà come al tempo lontano.

L’anima sarà semplice com’era;

e a te verrà, quando vorrai, leggera

come vien l’acqua al cavo de la mano.

Il ripiegamento interiore corrisponde ad un ritorno alla famiglia. L’atmosfera è segnata dai buoni sentimenti del figlio pentito, intenzionato a rivivere le atmosfere malinconiche di un passato non troppo lontano. La madre è infatti ancora giovane (non c’è argento tra i capelli), ma più antica è l’aria che la circonda: tende scolorite, viole appassite, melodie retrò: tutte cose dette con parole che sembrano sussurrate, ma sono, invece fortemente ricercate. Anche la malinconia ha una sua estetica, ottenuta attraverso ripetizioni, enjambement, assonanze, metonimie (ebano ad indicare i tasti del piano) che vogliono dare, attraverso una retorica insistita, musicalità al testo.

A leggere la poesia sembra che il poeta ricerchi una nuova verginità, di cui il gesto metaforico è l’ostia consacrata ricevuta dalla madre. Ma ci lascia perplessi la contemporaneità delle tronfie Odi navali, nonché le tematiche dei romanzi.

Dopo aver pubblicato Il trionfo della morte (1894) – che costituisce con i primi due il ciclo I romanzi della rosa – D’Annunzio approfondisce l’ideologia politica il filosofo tedesco Nietzsche, dal quale prende spunto per precisare ancor meglio la sua teoria sul superuomo, trasformandola da colui che s’innalza su gli altri per capacità estetiche, a colui che s’innalza sugli altri per capacità politiche.

Il romanzo, che vuole tradurre la filosofia del pensatore tedesco è Le vergini delle rocce:

Il romanzo è scritto in prima persona. Si apre con un Prologo dove viene evocato un giardino remoto i cui tre nobili vergini aspettano lo sposo. Quindi il protagonista, Claudio Cantelmo, enuncia una teoria del mondo, incentrata sul valore discriminante della bellezza e dell’apparenza magnifica, che pochi creano per i molti, destinati invece alla fatica e alla passività. Disgustato dalla degenerazione egualitaria, lascia Roma, per ritirarsi nelle sue terre ereditarie. Cantelmo progetta di dar vita ad un erede che torni ad incarnare le virtù della sua stirpe aristocratica: perciò sente il fascino delle tre principesse nubili, Violante, Massinissa e Anatolia e prende a frequentare l’antica dimora patrizia. Sulla loro famiglia, i Capece Montaga, già illustri (come gli stessi Cantelmo) all’epoca in cui regnavano sulle Due Sicilie i Borboni, e fedeli al loro passato, gravano tuttavia presagi di decadenza e di morte: la principessa madre, Aldoina, è una demente che Anatolia deve assistere; il principe padre è un sopravvissuto; nei fratelli gemelli Osvaldo e Antonello già si intravedono disperazione, debolezza, pazzia. Massinissa, benché turbata dalla seduzione mistico-sensuale delle parole di Cantelmo, è decisa a farsi monaca; e nel corso di una drammatica ascesa sul monte Corace Claudio si rende conto che anche Anatolia e Violenta, ormai chiuse nel loro destino come tra le rocce, gli sfuggono.

Tre figure femminili in un disegno preraffaelita

IL PROGRAMMA DEL SUPERUOMO

L’arroganza delle plebi non era tanto grande quanto la viltà di coloro che la tolleravano o la secondavano. Vivendo in Roma, io era testimonio delle più ignominiose violazioni e dei più osceni connubii che mai abbiano disonorato un luogo sacro. Come nel chiuso d’una foresta infame, i malfattori si adunavano entro la cerchia fatale della città divina dove pareva non potesse novellamente levarsi tra gli smisurati fantasmi d’imperio se non una qualche magnifica dominazione armata d’un pensiero più fulgido di tutte le memorie. Come un rigurgito di cloache l’onda delle basse cupidige invadeva le piazze e i trivii, sempre più putrida e più gonfia, senza che mai l’attraversasse la fiamma di un’ambizione perversa ma titanica, senza che mai vi scoppiasse almeno il lampo d’un bel delitto. La cupola solitaria nella sua lontananza transtiberina, abitata da un’anima senile ma ferma nella consapevolezza de’ suoi scopi, era pur sempre il massimo segno, contrapposta a un’altra dimora inutilmente eccelsa dove un re di stirpe guerriera dava esempio mirabile di pazienza adempiendo l’officio umile e stucchevole assegnatogli per decreto fatto dalla plebe. Una sera di settembre, su quell’acropoli quirina custodita dai Tindaridi gemelli, mentre una folla compatta commemorava con urli bestiali una conquista di cui non conosceva l’immensità spaventosa (Roma era terribile come un cratere, sotto una muta conflagrazione di nubi), io pensai: «Qual sogno potrebbero esaltare nel gran cuore d’un Re questi incendii del cielo latino! Tale che sotto il suo peso i cavalli giganteschi di Prassitele si piegherebbero come festuche…. Ah chi saprà mai abbracciare e fecondare la Madre col suo pensiero oltrapossente? A lei sola – al suo grembo di sasso che fu nei secoli l’origliere della Morte – a lei sola è dato generar tanta vita che se ne impregni il mondo un’altra volta.»

E io vedevo, nella mia imaginazione, dietro le vetrate fiammeggianti del balcone regale, una fronte pallida e contratta su cui, come su quella del Còrso, era inciso il segno d’un destino sovrumano.

(…)

Chiedevano intanto i poeti, scoraggiati e smarriti, dopo aver esausta la dovizia delle rime nell’evocare imagini d’altri tempi, nel piangere le loro illusioni morte e nel numerare i colori delle foglie caduche; chiedevano, alcuni con ironia, altri pur senza: «Qual può essere oggi il nostro officio? Dobbiamo noi esaltare in senarii doppii il suffragio universale? Dobbiamo noi affrettar con l’ansia dei decasillabi la caduta dei re, l’avvento delle repubbliche, l’accesso delle plebi al potere? Non è in Roma, come già fu in Atene, un qualche demagogo Cleofonte fabbricante di lire? Noi potremmo, per modesta mercede, con i suoi stessi strumenti accordati da lui, persuadere gli increduli che nel gregge è la forza, il diritto, il pensiero, la saggezza, la luce….»

Ma nessuno tra loro, più generoso e più ardente, si levava a rispondere: «Difendete la Bellezza! È questo il vostro unico officio. Difendete il sogno che è in voi! Poichè oggi non più i mortali tributano onore e riverenza ai cantori alunni della Musa che li predilige, come diceva Odisseo, difendetevi con tutte le armi, e pur con le beffe se queste valgano meglio delle invettive. Attendete ad inacerbire con i più acri veleni le punte del vostro scherno. Fate che i vostri sarcasmi abbiano tal virtù corrosiva che giungano sino alla midolla e la distruggano. Bollate voi sino all’osso le stupide fronti di coloro che vorrebbero mettere su ciascuna anima un marchio esatto come su un utensile sociale e fare le teste umane tutte simili come le teste dei chiodi sotto la percussione dei chiodajuoli. Le vostre risa frenetiche salgano fino al cielo, quando udite gli stallieri della Gran Bestia vociferare nell’assemblea. Proclamate e dimostrate per la gloria dell’Intelligenza che le loro dicerie non sono men basse di quei suoni sconci con cui il villano manda fuori per la bocca il vento dal suo stomaco rimpinzato di legumi. Proclamate e dimostrate che le loro mani, a cui il vostro padre Dante darebbe l’epiteto medesimo ch’egli diede alle unghie di Taide, sono atte a raccattar lo stabbio ma non degne di levarsi per sancire una legge nell’assemblea. Difendete il Pensiero ch’essi minacciano, la Bellezza ch’essi oltraggiano! Verrà un giorno in cui essi tenteranno di ardere i libri, di spezzare le statue, di lacerare le tele. Difendete l’antica liberale opera dei vostri maestri e quella futura dei vostri discepoli, contro la rabbia degli schiavi ubriachi. Non disperate, essendo pochi. Voi possedete la suprema scienza e la suprema forza del mondo: il Verbo. Un ordine di parole può vincere d’efficacia micidiale una formula chimica. Opponete risolutamente la distruzione alla distruzione!»

E i patrizii, spogliati d’autorità in nome dell’uguaglianza, considerati come ombre d’un mondo scomparso per sempre, infedeli i più alla loro stirpe e ignari o immemori delle arti di dominio professate dai loro avi, anche chiedevano: «Qual può essere oggi il nostro officio? Dobbiamo noi ingannare il tempo e noi stessi cercando di alimentare tra le memorie appassite qualche gracile speranza, sotto le volte istoriate di sanguigna mitologia, troppo ampie pel nostro diminuito respiro? O dobbiamo noi riconoscere il gran dogma dell’Ottantanove, aprire i portici dei nostri cortili all’aura popolare, coronar di lumi i nostri balconi di travertino nelle feste dello Stato, diventar soci dei banchieri ebrei, esercitar la nostra piccola parte di sovranità riempiendo la scheda del voto coi nomi dei nostri mezzani, dei nostri sarti, dei nostri cappellai, dei nostri calzolai, dei nostri usurai e dei nostri avvocati?»

Qualcuno tra loro – mal disposto alle rinunzie pacifiche, ai tedii eleganti e alle sterili ironie – rispondeva: «Disciplinate voi stessi come i vostri cavalli da corsa, aspettando l’evento. Apprendete il metodo per affermare e afforzare la vostra persona come avete appreso quello per vincere nell’ippòdromo. Costringete con la vostra volontà alla linea retta e allo scopo fermo tutte le vostre energie, e pur le vostre passioni più tumultuose e i vostri vizii più torbidi. Siate convinti che l’essenza della persona supera in valore tutti gli attributi accessorii e che la sovranità interiore è il principal segno dell’aristòcrate. Non credete se non nella forza temprata dalla lunga disciplina. La forza è la prima legge della natura, indistruttibile, inabolibile. La disciplina è la superior virtù dell’uomo libero. Il mondo non può essere constituito se non su la forza, tanto nei secoli di civiltà quanto nelle epoche di barbarie. Se fossero distrutte da un altro diluvio deucalionico tutte le razze terrestri e sorgessero nuove generazioni dalle pietre, come nell’antica favola, gli uomini si batterebbero tra loro appena espressi dalla Terra generatrice, finchè uno, il più valido, non riuscisse ad imperar su gli altri. Aspettate dunque e preparate l’evento. Per fortuna lo Stato eretto su le basi del suffragio popolare e dell’uguaglianza, cementato dalla paura, non è soltanto una costruzione ignobile ma è anche precaria. Lo Stato non deve essere se non un instituto perfettamente adatto a favorire la graduale elevazione d’una classe privilegiata verso un’ideal forma di esistenza. Su l’uguaglianza economica e politica, a cui aspira la democrazia, voi andrete dunque formando una oligarchia nuova, un nuovo reame della forza; e riuscirete in pochi, o prima o poi, a riprendere le redini per domar le moltitudini a vostro profitto. Non vi sarà troppo difficile, in vero, ricondurre il gregge all’obedienza. Le plebi restano sempre schiave, avendo un nativo bisogno di tendere i polsi ai vincoli. Esse non avranno dentro di loro giammai, fino al termine dei secoli, il sentimento della libertà. Non vi lasciate ingannare dalle loro vociferazioni e dalle loro contorsioni sconce; ma ricordatevi sempre che l’anima della Folla è in balia del Pánico. Vi converrà dunque, all’occasione, provvedere fruste sibilanti, assumere un aspetto imperioso, ingegnar qualche allegro stratagemma.

In questa pagina l’arte oratoria di Claudio Cantelmo (Gabriele D’Annunzio) dà inizio a quello che una parte della critica definisce il “superuomo tribuno”. Tuttavia bisogna sottolineare come, sin dalle prime parole vi sia una sorta di sogno utopico, più che di volontà di potenza, nel vedere lo stato guidato dai poeti (e non dai filosofi, come diceva Platone) sotto il segno del Verbo. Infatti Cantelmo, a differenza di Sperelli, non vive l’arte in modo identificativo (arte = vita), ma come azione (arte = bellezza) che si contrappone al “grigiore democratico”, cui l’Italia di fine ’800 aveva delegato di disegnare l’architettura della nuova capitale del Regno.

Certamente è un atteggiamento che noi leggiamo come antidemocratico, ma è un atteggiamento che il nostro autore condivide con gran parte di un’intera classe intellettuale, nazionalista, irrazionale, con il mito della politica forte d’impronta bismarckiana: si trattava, per l’Italia, della ricerca d’una potenza ch’essa ancora non poteva offrire; un’intellettualità che infine si esprimerà nelle riviste fiorentine di primo Novecento.

Un altro romanzo in cui la componente nicciana, mescolata stavolta con quella altrettanto importante di Wagner è Il fuoco, pubblicato nel 1900 dopo un viaggio in Grecia e dopo aver conosciuto la più grande attrice italiana allora sulle scene, Eleonora Duse, sulla cui figura disegna il personaggio femminile del romanzo:

L’Opera di Bayreuth (Il teatro totale di Wagner)

Il fuoco è un romanzo incentrato sugli amori di Stelio Effrena e Foscarina ed è ambientato a Venezia (si conclude con i funerali di Wagner, morto, nel 1896, nella città lagunare). Stelio Effrena, giovane intellettuale, vive nel desiderio di far rinascere un’arte totale, capace, così come Wagner era riuscito in Germania, a racchiudere in sé l’intera idea di Bellezza e nel contempo divenire espressione di quel Genio italico, da tempo mancante nella terra patria. La Foscarina (così la chiama Stelio) è un’attrice ormai matura, che vuol diventare e diventa musa per l’intellettuale Stelio. Il romanzo è il racconto del loro rapporto, fatto di avvicinamenti e abbandoni (lei si allontana per lasciare libero il giovane nella sua creazione artistica, ma non riesce a non pensarsi come motivo d’ispirazione per la sua arte). Alla fine Foscarina abbandona Venezia e Stelio, insieme ai suoi amici, assiste al funerale di Wagner, conscio che la sfida della Bellezza contro la decadenza del gusto borghese, non può che portare alla sconfitta.

Venezia nei primi del Novecento

FOSCARINA

L’animatore, con un altro brivido, sentì sussultare entro di sé l’opera ch’egli nutriva, ancóra informe ma già vitale; e tutta la sua anima s’inclinò con un moto impetuoso, come investita da un soffio lirico, verso la potenza di fecondazione e di rivelazione ch’emanava dalla donna dionisiaca a cui saliva la lode di quegli spiriti ferventi.

Ella a un tratto era divenuta bellissima, creatura notturna foggiata dalle passioni e dai sogni su un’incudine d’oro, simulacro spirante dei fati immortali e degli enigmi eterni. Se bene ella fosse immobile, se bene ella tacesse, i suoi accenti famosi, i suoi gesti memorabili parevano vivere intorno a lei e vibrare indefinitivamente come le melodie intorno alle corde che sogliano ripeterle, come le rime intorno al libro chiuso ove l’amore e il dolore sogliono ricercarle per inebriarsene e per consolarsene. La fedeltà eroica di Antigone, il furore fatidico di Cassandra, la divorante febbre di Fedra, la ferocia di Medea, il sacrifizio d’Ifigenia, Mirra dinanzi al padre, Polissena e Alceste dinanzi alla morte, Cleopatra volubile come il vento e la vampa del mondo, Lady Macbeth veggente carnefice dalle piccole mani, e i grandi gigli imperlati di rugiade e di lacrime, Imogene, Giulietta, Miranda e Rosalinda e Jessica e Perdita, le più dolci anime e le più terribili e le più magnifiche erano in lei, abitavano il suo corpo, balenavano per le sue pupille, respiravano per la sua bocca che sapeva il miele e il veleno, la coppa gemmata e la tazza di scorsa. Così in una vastità senza limiti e in un tempo senza fine pareva ampliarsi e perpetuarsi il contorno della sostanza e dell’età umana; pur tuttavia non da altro se non dal moto di un muscolo, da un cenno, da un segno, da un lineamento, da un battito di palpebre, da una tenue mutazione di colore, da una lievissima reclinazione della fronte, da un fuggevole gioco di ombre e di luci, da una fulminea virtù espressiva irradiata nella carne angusta e frale si generavano di continuo quei mondi infiniti d’imperitura bellezza. I genii stessi dei luoghi consacrati dalla poesia alitavano sopra di lei, la cingevano di visioni alterne. Il piano polversoso di Tebe, l’Argolide sitibonda, i miti arsicci di Trezene, i santi olivi di Colono, il trionfale Cidno, e la pallida campagna di Dunsinana e la caverna di Prospero, e la selva delle Ardenne, i paesi rigati di sangue, travagliati dal dolore, trasfigurati da un sogno o rischiarati da un sorriso inestinguibile, apparivano, lontanavano, dileguavano dietro la sua testa. E altri paesi remoti, le regioni delle brume, le lande settentrionali, i continenti immensi di là degli oceani ov’ella era passata con una forza inaudita tra le moltitudini attonite portando la parola e la fiamma, dileguavano dietro la sua testa; e le moltitudini con i monti con i fiumi con i golfi con le città impure, le stirpi assiderate e antichissime, i popoli forti anelanti al dominio della terra, le genti nuove che strappano alla natura le energie più segrete per asservirle al lavoro onnipossente negli edifizi di ferro e di cristallo, le colonie di razze imbastardite che fermentano e si corrompono , su un suolo vergine tutte le folle barbariche a cui ella era apparsa come una rivelazione sovrana del genio latino, tutte le torme ignare a cui ella aveva parlato la lingua sublime di Dante, tutte le innumerevoli greggi umane ond’era salita verso di lei sopra un flutto di ansie e di speranze confuse l’aspirazione alla Bellezza. Ella era là, creatura di carne caduca, soggetta alle tristi leggi del tempo; e una smisurata massa di vita reale e ideale gravava su di lei, pulsava col ritmo di quel respiro stesso. Non nella finzione soltanto ella aveva gittato i suoi gridi e soffocato i suoi singhiozzi, ma nella vita comune. Violentemente amato, lottano, sofferto ella aveva per sé, per lasua anima, per il suo sangue. Quali amori? quali contrasti? quali spasimi? Da quali abissi di malinconia ella aveva tratto le sublimazioni della sua virtù tragica? A quali fonti d’amaritudine aveva ella abbeverato il suo libero genio? Certo ella era stata testimone delle più truci miserie, delle più cupe ruine, ella aveva conosciuto gli sforzi eroici, la pietà, l’orrore, il limitare della morte. Tutte le sue seti riardevano nel delirio di Fedra, e nella sommessione d’Imogene ritremavano tutte le sue tenerezze. Così la Vita e l’Arte, il passato irrevocabile e l’eternamente presente, la facevano profonda, multanime e misteriosa; magnificavano oltre i limiti umani le sue sorti ambigue; la eguagliavano a templi e alle foreste.

Ed ella era là, respirante, sotto gli occhi dei poeti che la vedevano una e diversa.

«Ah, io ti possederò come in un’orgia vasta; io ti scrollerò come un fascio di tirsi, io scoterò nella tua carne esperta tutte le cose divine e mostruose che t’aggravano, e le cose compiute e quelle in travaglio che crescono entro di te come una stagione sacra» parlava il démone lirico dell’animatore riconoscendo nel mistero della donna presente la potenza superstite del mito primitivo, l’iniziazione rinnovellata del nume che aveva fuso in un sol fermento tutte le energie della natura e col variare dei ritmi aveva sollevato i sensi e gli spiriti umani al sommo della gioia e del dolore nel suo culto entusiastico. «Mi gioverà, mi gioverà, l’avere atteso. Il mutare degli anni, il tumulto dei sogni, i palpiti della lotta, la rapidità dei trionfi, l’impurità degli amori, gli incantesimi dei poeti, le acclamazioni dei popoli, le meraviglie della terra, la pazienza e la furia, i passi nel fango, i ciechi voli, tutto il male, tutto il bene, quel che io so e wquel che ignoro, quel che tu sai e che tu ignori, tutto fu per la pazienza della mia notte».

Egli si sentiva soffocare e impallidire. Il desiderio lo aveva preso alla gola con un impeto selvaggio, per non più lasciarlo. E il cuore gli si gonfiava di quella medesima ansietà che avevano provato entrambi nel vespro navigando su quell’acqua che pareva scorrere per loro in una clessidra spaventosa.

Così per lui vanendo a un tratto la visione smisurata dei luoghi e degli eventi, la creatura notturna riappariva ancor più profondamente commista con la Città dalle mille cinture verdi e dagli immensi monili. Nella città e nella donna egli vedeva ora una forza d’espressione non mai veduta prima. L’una e l’altra ardevano nella notte d’autunno, correndo per le vene e per i canali una medesima febbre.

Foscarina rappresenta non la Nemica, come nel Trionfo della morte, ma un tipo di femminino che alla fin fine soggioga e poi “vince” l’animatore (Stelio Effrena). Infatti ci troviamo nel momento prima di un desiderato amplesso. Lei, più grande di lui, che si è negata fino ad allora e che ora sembra pronta a concederglisi, incarna la Bellezza dell’Arte di ieri, vivendo in quanto attrice, le grandi donne del passato greco e scespiriano; in lei s’attualizzano gli spazi in cui tali donne hanno operato, i gesti, gli sguardi, tutto ciò insomma che hanno appartenuto a queste eroine. Lei infatti è multanime, come dice Effrena (D’Annunzio) e di questo possesso che fa di Foscarina un’unica donna nella varietà che lui s’invaghisce: possedere lei vuol dire possedere tutte le donne, ma donne che, come nell’orgia dionisiaca si liberino e offrano, senza inibizioni, se stesse.

E’ chiaro che per gloriare Foscarina, D’Annunzio usi tutti i suoi strumenti retorici: ripetizioni, latinismi, linguaggio altissimo. E’ il suo stile, sia che descriva il canto di un uccellino, sia che parli di una donna.

Foscarina è un po’ Eleonora Duse, ed infatti dopo Il fuoco, il nostro si ritira nella villa della Capponcina, a fianco a quella dell’attrice, dando luogo ad un intenso rapporto, che avrà anche conseguente artistiche.

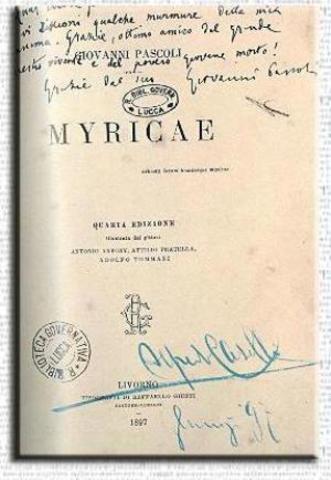

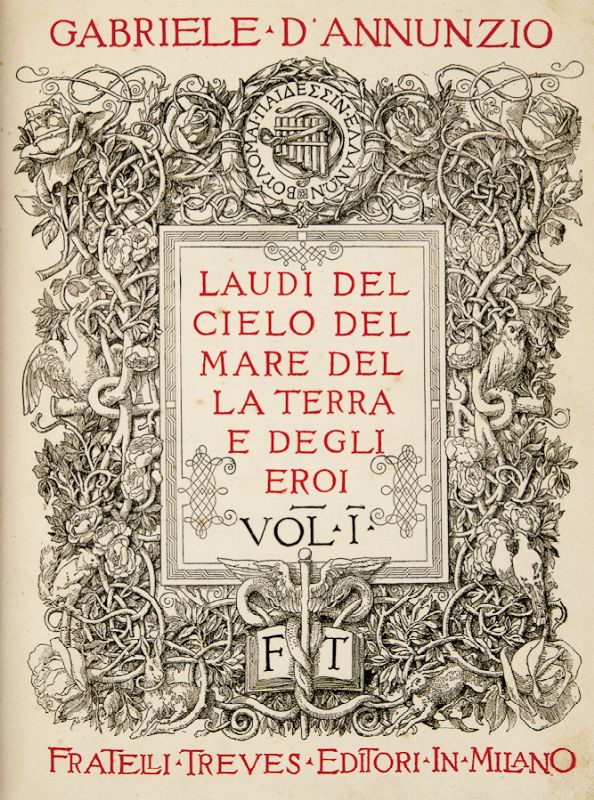

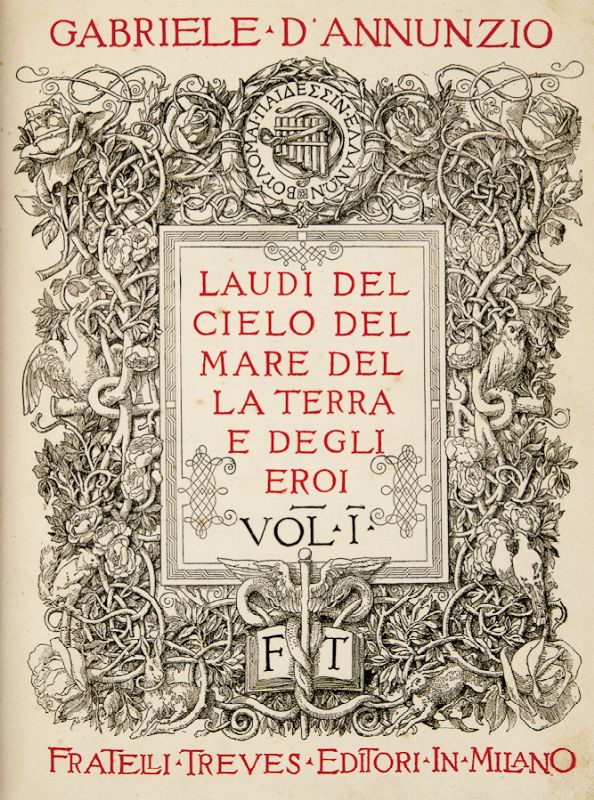

Tra le prime, e certamente tra le più felici conseguenze è la realizzazione dei primi tre libri delle Laudi, di cui l’Alcyone rappresenta, a tutt’oggi, uno dei vertici della poesia italiana del primo Novecento.

Le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi, progetto iniziato già negli ultimi anni dell’Ottocento, doveva comprendere sette libri, quante sono le Pleiadi (costellazioni). D’Annunzio compose i primi tre, Maia, Elettra, Alcyone, che pubblica nel 1903, e nei quali dà vita ad un canto musicale, che ha come fine quello di far penetrare l’uomo all’interno della natura, far parte di essa, contemplare estaticamente il mistero della vita per vedere se stesso come mistero.

La poesia dannunziana cerca, quindi, di comprendere l’universalità del mistero, che solo l’Arte, nella sua totalità, può intuire; mistero determinato dalla ricchezza della Natura, che il poeta deve ghermire, fare sua, sperimentando nella vita tutto ciò che “sensualmente” può ottenere, come afferma in questa poesia, pubblicata nel primo libro Maia, costituito da un unico lungo poema di 8.400 versi ineguali:

Edizione della Laudi per Treves

LA SIRENA DEL MONDO

Nessuna cosa

mi fu aliena;

nessuna mi sarà

mai, mentre comprendo.

Laudata sii, Diversità

delle creature, sirena

del mondo! Talor non elessi

perché parvemi che eleggendo

io t’escludessi,

Diversità, meraviglia

sempiterna, e che la rosa

bianca e la vermiglia

fosser dovute entrambe

alla mia brama,

e tutte le pasture

co’ loro sapori,

tutte le cose pure e impure

ai miei amori;

però io son colui che t’ama

Diversità, sirena

del mondo, io son colui che t’ama.

Vigile ad ogni soffio,

intenta a ogni baleno,

sempre in ascolto,

sempre in attesa,

pronta a ghermire,

pronta a donare,

pregna di veleno

di balsamo, tòrta

nelle sue spire

possenti o tesa

come un arco, dietro la porta

angusta o sul limitare

dell’immensa foresta,

ovunque, giorno e notte,

al sereno e alla tempesta,

in ogni luogo, in ogni evento,

la mia anima visse

come diecimila!

E’ curva la Mira che fila,

poi che d’oro e di ferro pesa

lo stame come quel d’Ulisse.

E’ la lode alla Diversità: la poetica dannunziana che ambisce a cantare la vita nella sua totalità (non per niente tale sezione è detta Laus vitae) non può prescindere dalla sua Diversità. Forte è qui il richiamo al cantico francescano (laudata sii…) e al Nietzsche di Così parlò Zarathrusta (Perché io t’amo, o Eternità): l’idea di fondo, come spesso è nell’accumulo, ma l’accumulo nasconde la dialettica. Il superuomo dannunziano non sceglie, ma vive totalmente (allo stesso modo in cui Effrena voleva dar vita al teatro totale).

Ma il capolavoro della poesia dannunziana è certamente la raccolta Alcyone, dove si esprime in tutta la sua potenzialità, il “gusto della parola” che il nostro sa suscitare.

L’opera occupa la terza parte delle Laudi, (sebbene le ultima due Merope e Asterope, tarde rispetto al progetto originario e lontane per ispirazione al nucleo orginario) e consta di 88 liriche, composte per la maggior parte nell’estate del 1902. E’ un testo lirico e narrativo insieme, un “canzoniere” potremmo dire, in cui il poeta descrive le sue sensazioni tra riflessive e paniche (apollinee e dionisiache) vissute sulla costa della Versilia insieme al suo amore, Eleonora Duse.