Tito Lucrezio Caro

Tito Lucrezio Caro è il primo grande autore della poesia didascalica che incontriamo nella storia della letteratura latina. Poche le sue notizie certe, ma sicura è l’enfasi e la volontà di mostrare al mondo che lo circonda la verità dei meccanismi che regolano la vita, combattendo contro le superstizioni per affermare la ragione. Tale compito, per lui, così fedele alla teorie terrene epicuree, diventerà un vero e proprio lavoro compositivo che produrrà il De Rerum natura.

Notizie biografiche

Come già detto le notizie biografiche su questo autore sono scarse e non propriamente attendibili: sembra esser nato intorno al 98 a.C.; si credette che impazzì dopo aver bevuto un filtro d’amore, e che nei momenti di lucidità scrivesse il suo capolavoro e che morì, suicida, intorno ai 40 anni d’età, si presume nel 55 a. C. Altre notizie non ne abbiamo, nemmeno da parte di Cicerone che, sicuramente, si fece editore dell’opera, come dimostra nella lettera al fratello Quinto, in cui recensendola dice:

Lucreti poemata, ut scribis, ita sunt: multis luminibus ingeni, multae tamen artis

Il poema di Lucrezio è così come scrivi, ricco di talento, tuttavia molto meditato (o pieno d’artifici)

né da parte di Virgilio e Orazio che mostrarono di conoscerla perfettamente. E’ evidente che le notizie su riportate possano produrre qualche perplessità, in quanto:

- ad offrircele è stato un cristiano, san Gerolamo, al quale parve giusto affidare l’idea “atea” del De Rerum Natura ad un autore in qualche modo pazzo e suicida;

- come già successe a Plauto, laddove mancano indizi certi, si riprendono elementi dell’opera e si attribuiscono all’autore stesso (in questo caso il forte pessimismo che si può notare in alcuni punti dell’opera potrebbero in qualche modo giustificare la sua pazzia).

L’epicureismo

Essendo il De Rerum natura un testo di grande impegno filosofico, non sembra inopportuno affrontare in primis la teoria e in secundis l’impatto che l’epicureismo ebbe a Roma. Nel secondo secolo, infatti, nell’epoca per intenderci di Catone il Censore e del Circolo degli Scipioni, l’epicureismo era stato letteralmente bandito dalla città: il suo “disinteresse” per la politica e per l’impegno civile, nonché la teoria dell’indifferenza divina, metteva in serio pericolo il mos maiorum tradizionale. Diverso fu l’atteggiamento nel I secolo: l’apertura di una scuola epicurea a Napoli di risonanza internazionale, fecero convogliare nella città partenopea una gran massa di giovani figli della più ricca aristocrazia della capitale, ma anche l’esistenza di libercoli più semplici in cui le speculazioni epicuree venivano banalizzate e ridotte alla sola ricerca di piaceri esteriori, stavano diffondendosi in modo preoccupante. Sappiamo che furono in qualche modo epicurei sia Cesare che Cassio (ucciso ed uccisore), e, nella prima età imperiale, sebbene in modo più problematico, Virgilio e Orazio, che si definì proprio uno del gruppo del gregge d’Epicuro. Ma cosa affermava la teoria del filosofo greco?

Busto di Epicuro

Teoria fisica

In primo luogo riprendeva la teoria degli atomi di Empedocle, ma aggiungeva ad essi un peso. Infatti per il primo gli atomi si aggregavano, pur liberi, muovendosi “vorticosamente nell’aria” e quindi incontrandosi. Epicuro, aggiungendo ad essi un peso, li faceva cadere perpendicolarmente e, per aggregarsi in forme, faceva sì che essi, durante la loro caduta, s’inclinassero: è questo il cosiddetto παρέγκλισις (parénclisis), tradotto da Lucrezio clinàmen.

Teoria del clinamen

Teoria morale

Se ciò è semplicisticamente ciò che possiamo dire rispetto alla fisica di Epicuro/Lucrezio, più importante è la parte riguardante la morale. Infatti tutta la filosofia epicurea è inserita su un piano morale. La sua speculazione infatti si basa sul tetrafarmaco:

- Gli dei non devono essere temuti;

- Non bisogna aver paura della morte;

- Il piacere è facile a procurarsi;

- Il dolore è facile a sottostarsi.

Importante è il concetto di voluptas (hedoné, in greco): essa si fonda dalla netta separazione tra ciò che è necessario e ciò che accessorio per la felicità umana; essendo la prima di piccolissima entità, l’uomo divenuto saggio, è felice in quanto privo di falsi bisogni: è questa la cosiddetta autarkeia.

Teoria gnoseologica

Alla teoria morale, Epicuro aggiunge quella sulle sensazioni a cui affida l’assoluta verità in quanto esse sono determinate dal contatto tra soggetto e oggetto; da qui l’assoluta fiducia nell’empirismo.

Il De rerum natura

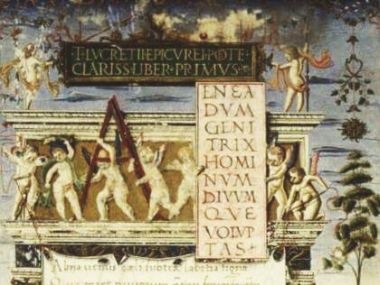

Apertura del De rerum natura , 1483 copia di Girolamo di Matteo de Tauris per papa Sisto IV

Il De Rerum natura è un poema didascalico in sei libri, in cui s’illustra la teoria epicurea, strutturato in tre diadi:

- Nella prima (libro I e II), dopo l’invocazione a Venere, simbolo della natura rigeneratrice, si affronta il tema fisico, cioè degli atomi epicurei e sul loro modo d’aggregarsi. Nel secondo Lucrezio illustra la teoria del clinamen (inclinazione) degli atomi, che permette loro una varia aggregazione. Il testo si chiude con la digressione sulla progressiva decadenza della natura;

- Nella seconda diade (libro III e IV) invece il discorso si fa antropologico: si analizza la differenza di peso degli atomi che si sono aggregati intorno al corpo e a quelli dell’anima; è evidente che i secondi siano più leggeri. Ma tale teoria arriva a determinare, come per il corpo, la morte dell’anima. Il quarto affronta la teoria dei simulacra cioè di quelle sottili membrane che si staccano dai corpi e colpiscono i nostri sensi apparendo come veri: sono essi i sogni. Fra essi vi è anche il desiderio d’amore, che. secondo Lucrezio, è solo sublimazione di un più vero bisogno d’attrazione fisica;

- Nella terza diade (V e VI libro) il tema è la cosmologia: nel V si parla della mortalità del nostro mondo e di tutti gli altri mondi esistenti. Vi è poi la spiegazione del moto degli astri e delle stelle. Nel VI e ultimo libro Lucrezio cerca di spiegare razionalmente l’origine di eventi naturali come i fulmini o terremoti. Chiude con la famosa descrizione della peste d’Atene.

A questa struttura seguono altre simmetrie come quella per cui l’epos inizia in modo gioioso (l’inno a Venere) e termina in modo tragico (la peste d’Atene) e ancora quella d’iniziare ogni diade con l’elogio di Epicuro.

L’opera inizia come già si è detto con un famosissimo omaggio alla dea Venere:

INNO A VENERE

(I, 1 – 43)

Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas,

alma Venus, caeli subter labentia signa

quae mare navigerum, quae terras frugiferentis

concelebras, per te quoniam genus omne animantum

concipitur visitque exortum lumina solis.

Te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli

adventumque tuum, tibi suavis daedala tullus

summittit flores, tibi rident aequora ponti

placatumque nitet diffuso lumine caelum.

Nam simul ac species patefactast verna diei

et reserata viget genitabilis aura favoni,

aëriae primum volucres te, diva, tuumque

significant initum perculsae corda tua vi.

Inde ferae pecudes persultant pabula laeta

et rapidos tranant amnis: ita capta lepore

te sequitur cupide quo quamque inducere pergis.

Denique per maria ac montis fluviosque rapacis

frondiferasque domos avium camposque virentis,

omnibus incutiens blandum per pectora amorem,

efficis ut cupide generatim saecla propagent.

Quae quoniam rerum naturam sola gubernas

nec sine te quicquam dias in luminis oras

exoritur neque fit laetum neque amabile quicquam,

te sociam studeo scribendis versibus esse,

quos ego de rerum natura pangere conor

Memmiadae nostro, quem tu, dea, tempore in omni

omnibus ornatum voluisti excellere rebus.

Quo magis aeternum da dictis, diva, leporem,

effice ut interea fera moenera militiai

per maria ac terras omnis sopita quiescant;

nam tu sola potes tranquilla pace iuvare

mortalis, quoniam belli fera moenera Mavors

armipotens regit, in gremium qui saepe tuum se

reicit aeterno devictus volnere amoris,

atque ita suspiciens teriti cervice reposta

pascit amore avidos inhians in te, dea, visus

eque tuo pendet resupini spiritus ore.

Hunc tu, diva, tuo recubantem corpore sancto

circumfusa super, suavis ex ore loquellas

funde petens placidam Romanis, incluta, pacem,

nam neque nos agere hoc patriai tempore iniquo

possumus aequo animo nec Memmi clara propago

talibus in rebus communi desse saluti.

Sandro Botticelli: Venere e Marte

Madre degli Eneadi, voluttà degli uomini e degli dèi, // alma Venere, che sotto gli astri vaganti del cielo // popoli il mare solcato da navi e la terra feconda // di frutti, poiché per tuo mezzo ogni specie vivente si forma, // e una volta sbocciata può vedere la luce del sole: // te, o dea, te fuggono i venti, te e il tuo primo apparire // le nubi del cielo, per te la terra industriosa // suscita i fiori soavi, per te ridono le distese del mare, // e il cielo placato risplende di luce diffusa. // Non appena si svela il volto primaverile dei giorni, // e libero prende vigore il soffio del fecondo zefiro, // per primi gli uccelli dell’aria annunziano te, nostra dea, // e il tuo arrivo, turbati i cuori dalla tua forza vitale. // Poi anche le fiere e gli armenti balzano per i prati in rigoglio, // e guadano i rapidi fiumi: così, prigioniero al tuo incanto, // ognuno ti segue ansioso dovunque tu voglia condurlo. // E infine pei mari e sui monti e nei corsi impetuosi dei fiumi, // nelle frondose dimore degli uccelli, nelle verdi pianure, // a tutti infondendo in petto la dolcezza dell’amore, // fai sì che nel desiderio propaghino le generazioni secondo le // stirpi. Poiché tu solamente governi la natura delle cose, // e nulla senza di te può sorgere alle divine regioni della luce, // nulla senza te prodursi di lieto e di amabile, // desideroso di averti compagna nello scrivere i versi // che intendo comporre sulla natura di tutte le cose, // per la prole di Memmio diletta, che sempre tu, o dea, // volesti eccellesse di tutti i pregi adornata. // Tanto più concedi, o dea, eterna grazia ai miei detti. // E fa’ che intanto le feroci opere della guerra // per tutti i mari e le terre riposino sopite. // Infatti tu sola puoi gratificare i mortali con una tranquilla pace, // poiché le crudeli azioni guerresche governa Marte // possente in armi, che spesso rovescia il capo nel tuo grembo, // vinto dall’eterna ferita d’amore, // e così mirandoti con il tornito collo reclino, // in te, o dea, sazia anelante d’amore gli avidi occhi, // e alla tua bocca è sospeso il respiro del dio supino. // Quando egli, o divina, riposa sul tuo corpo santo, // riversandoti su di lui effondi dalle labbra soavi parole, // e chiedi, o gloriosa, una placida pace per i Romani. // Poiché io non posso compiere la mia opera in un’epoca // avversa alla patria, né l’illustre stirpe di Memmio // può mancare in tale discrimine alla salvezza comune.

(Luca Canali)

Tale proemio ha posto sin da sin da subito delle forti perplessità: come mai un poeta che proclama una teoria nella quale si prodiga l’indifferenza degli dei nei confronti dell’uomo, inizia proprio con un inno ad una dea? Molte e diverse sono state le risposte a tale quesito e, seppur diversamente, ognuna di esse portatrice di verità:

- Si è voluto vedere in Venere il simbolo della Primavera e quindi della Natura progenitrice, di contro alla guerra, e quindi Marte, che, in una bellissima immagine, si china, innamorato e adorante sul grembo della dea;

- Altri propendono a vedere in lei la personificazione dell’hedoné epicureo;

- Altri ancora credono che la sua figura emerga come simbolo della pace, considerata da tale filosofia, una delle principali virtù.

Non dobbiamo neanche dimenticare in questo proemio, in cui Venere, oltre ad essere le cose qui ricordate, rappresenta la musa ispiratrice, la dedica a Memmio, forse identificato con Gaio Memmio, tribuno della plebe, che pur aspirando al consolato, non lo raggiunse mai. Avendo tale famiglia come patrona la stessa Venere, questo fatto può costituire un ulteriore indizio per la scelta di cominciare il poema sotto il suo nome.

Subito dopo l’inno a Venere Lucrezio ci presenta il suo nume tutelare, Epicuro, tessendone un vibrante elogio:

ELOGIO DI EPICURO

(I, 62-79)

Humana ante oculos foede cum vita iaceret

in terris oppressa gravi sub religione

quae caput a caeli regionibus ostendebat

horribili super aspectu mortalibus instans,

primum Graius homo mortalis tollere contra

est oculos ausus primusque obsistere contra,

quem neque fama deum nec fulmina nec minitanti

murmure compressit caelum, sed eo magis acrem

irritat animi virtutem effringere ut arta

naturae primus portarum claustra cupiret.

Ergo vivida vis animi pervicit, et extra

processit longe flammantia moenia mundi

atque omne immensum peragravit mente animoque,

unde refert nobis victor quid possit oriri,

quid nequeat, finita potestas denique cuique

quanam sit ratione atque alte terminus haerens.

quare religio pedibus subiecta vicissim

obteritur, nos exaequat victoria caelo.

Immagine di Epicuro

Mentre la vita umana giaceva sulla terra, // turpe spettacolo, oppressa dal grave peso della religione, // che mostrava il suo capo dalle regioni celesti con orribile // aspetto, incombendo dall’alto sugli uomini, // per primo un uomo di Grecia ardì sollevare gli occhi // mortali a sfidarla, e per primo drizzarlesi contro: // non lo domarono le leggende degli dèi, né i fulmini, né // il minaccioso brontolio del cielo; anzi tanto più ne stimolarono // il fiero valore dell’animo, così che volle // infrangere per primo le porte sbarrate dell’universo. // E dunque trionfò la vivida forza del suo animo // e si spinse lontano, oltre le mura fiammeggianti del mondo, // e percorse con il cuore e la mente l’immenso universo, // da cui riporta a noi vittorioso quel che può // nascere, quel che non può, e infine per quale ragione ogni cosa // ha un potere definito e un termine profondamente connaturato. // Perciò a sua volta abbattuta sotto i piedi la religione // è calpestata, mentre la vittoria ci eguaglia al cielo.

(Luca Canali)

Gli elogia della figura del pensatore greco sono presenti all’inizio di ogni diade (I, III e V) Questo, nel I canto, è condotto sotto il segno dell’esaltazione: infatti viene riconosciuto a lui il fatto d’essere il primus ad aver sfidato apertamente il mondo degli dei. Egli, infatti si è comportato in modo eroico, molto più e in modo migliore degli eroi bellici; se questi, infatti, hanno acquisito nuovi territori per i Romani, lui ha liberato estese forme di conoscenza, indirizzando la mente dei giovani aristocratici alla verità che consiste, appunto, nel non avere alcuna paura.

IL SACRIFICIO DI IFIGENIA

(I, 80 – 102)

Illud in his rebus vereor, ne forte rearis

impia te rationis inire elementa viamque

indugrendi sceleris. Quod, contra, saepius illa

religio peperit scelerosa atque impia facta.

Aulide quo pacto Triviai virginis aram

Iphianassai turparunt sanguine foede

ductores Danaum delecti, prima virorum.

Cui simul infula virgineos circumdata comptus

ex utraque pari malarum parte profusast,

et maestum simul ante aras adstare parentem

sensit et hunc propter ferrum celare ministros

aspectuque suo lacrimas effundere civis,

muta metu terram genibus summissa petebat.

Nec miserae prodesse in tali tempore quibat,

quod patrio princeps donarat nomine regem;

nam sublata virum manibus tremibundaque ad aras

deductast, non ut solemni more sacrorum

perfecto posset claro comitari Hymenaeo,

sed casta inceste nubendi tempore in ipso

hostia concideret mactatu maesta parentis,

exitus ut classi felix faustusque daretur.

Tantum religio potuit suadere malorum.

Affresco: Il sacrificio di Ifigenia (Pompei)

In questo argomento temo ciò, che per caso // tu creda d’iniziarti ai principi di un’empia dottrina // e di entrare in una via scellerata. Poiché invece più spesso // fu proprio la religione a produrre scellerati delitti. // Così in Aulide l’altare della vergine Trivia // turpemente violarono col sangue d’Ifianassa gli scelti // duci dei Danai, il fiore di tutti i guerrieri. // Non appena la benda ravvolta alle chiome virginee // le ricadde eguale sull’una e l’altra gota, // ed ella sentì la presenza del padre dolente // presso l’altare, e che vicino a lui i sacerdoti celavano il ferro, // e alla sua vista i cittadini non potevano trattenere le lacrime, // muta per il terrore cadeva in terra in ginocchio. // Né in quel momento poteva giovare alla sventurata // l’avere per prima donato al re il nome di padre. // Infatti, sorretta dalle mani dei guerrieri, è condotta tremante // all’altare, non perché dopo il rito solenne // possa andare fra i cori dello splendente Imeneo, // ma empiamente casta, proprio nell’età delle nozze, // perché cada, mesta vittima immolata dal padre, // affinché una fausta e felice partenza sia data alla flotta. // Tanto male poté suggerire la religione.

(Luca Canali)

Posto come immediato seguito del brano precedente, questo passo ci vuole illustrare fino a quale punto può condurre la religione: viene qui infatti raccontato l’episodio di Ifigenia (Ifianassa, secondo la terminologia greca). Infatti tutti i re con le loro navi erano radunati in Aulide da più di tre mesi, e, per il persistere della bonaccia, non potevano salpare. Ciò per colpa di Agamennone, come gli rileva l’indovino Calcante, in quanto lui, alcuni anni prima, aveva offeso gravemente la dea Artemide (Diana), avendo trafitto un bel cervo, e quindi si era vantato d’essere un cacciatore più bravo della stessa dea. E ora Artemide pretendeva, se si voleva far partire la flotta, che Agamennone le sacrificasse sull’altare la propria figlia Ifigenia. E’ chiaro come qui Lucrezio sottolinei l’idea “strumentale” della religione, che proprio perché così vissuta, è contraria all’idea di bene, come predicano i suoi fautori, che la vogliono come elemento indispensabile per la conservazione del mos maiorum. La loro contraddittorietà viene espressa da Lucrezio insistendo sugli aspetti patetici, soprattutto sul contrasto fra il rito delle nuptiae e del sacrificio umano: vestita e agghindata come fosse portata dai parenti alle nozze, allo stesso modo viene condotta per essere uccisa e placare, in questo orrendo modo, gli dei. E’ eccessivo lo scarto tra i due riti, è intollerabile il volere della dea, ma così è creduto dagli infelici; per Lucrezio, infatti, essi vivono al di là di noi, indifferenti alle nostre gioie e ai nostri dolori.

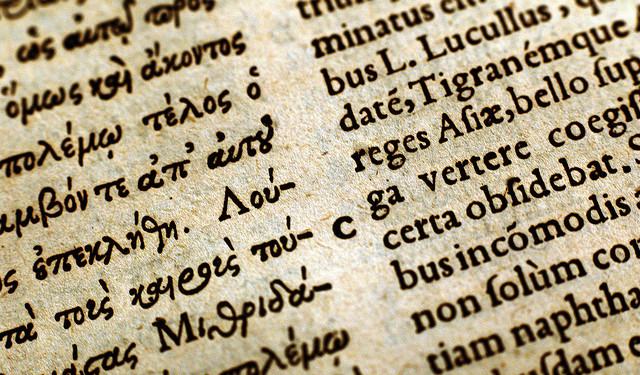

Dopo aver mostrato ciò che vuole combattere, Lucrezio si scusa con i lettori per la difficoltà con cui deve rendere concetti filosofici greci in versi latini:

DIFFICOLTA’ DELL’IMPRESA

(I, 136 – 145)

Nec me animi fallit Graiorum obscura reperta

difficile illustrare Latinis versibus esse,

multa novis verbis praesertim cum sit agendum

propter egestatem linguae et rerum novitatem;

sed tua me virtus tamen et sperata voluptas

suavis amicitiae quemvis efferre laborem

suadet et inducit noctes vigilare serenas

quaerentem dictis quibus et quo carmine demum

clara tuae possim praepandere lumina menti,

res quibus occultas penitus convisere possis.

E non sfugge al mio animo che difficile è dar luce // in versi latini alle oscure scoperte dei Greci, // soprattutto perché è necessario trattare molte cose con nuove parole, // a causa della povertà della lingua e della novità dell’argomento; // ma il tuo valore, tuttavia, ed il piacere sperato // di una tenera amicizia mi persuadono a sopportare ogni fatica // e mi inducono a vegliare durante le notti serene, // cercando con quali parole e con quale poesia, // infine, possa diffondere davanti alla tua mente luci splendenti, // grazie alle quali tu possa vedere a fondo le cose nascoste.

Dal greco al latino

Non solo Lucrezio esprime la difficoltà nel voler trattare, nella lingua di Roma, argomenti filosofici; sarà una viva preoccupazione anche per Cicerone. Tuttavia l’autore del De rerum natura vuole evitare troppi tecnicismi che mal s’accorderebbero ad un’opera in versi e al pubblico cui lui si rivolge. Egli infatti, seguendo anche i dettami della filosofia epicurea, lavora per immagini dandoci appunto delle semplificazioni tratte dal mondo sensibile. Questo lo fa per due motivi:

- Perché non dimentica che egli sta redigendo un poema che pur essendo didascalico non può tralasciare momenti lirici;

- Perché le immagini, essendo proiezioni sensibili e quindi parti di verità che si staccano dal soggetto e diventano oggetto vero in quanto visto dal soggetto stesso, sono rappresentazione della verità, come già affermato.

- Inoltre esse possono rendere dolce l’acquisizione di una verità il cui percorso può presentarsi a volte erto e difficile.

L’AMARA MEDICINA

(IV, 11-25)

Nam vel uti pueris absinthia taetra medentes

cum dare conantur, prius oras pocula circum

contigunt mellis dulci flavoque liquore,

ut puerorum aetas improvida ludificeretur

labrorum tenus, interea perpotet amarum

absinthi laticem deceptaque non capiatur,

sed potius tali facto recreata valescat,

sic ego nunc, quoniam haec ratio plerumque videtur,

tristior esse quibus non est tractata, retroque

volgus aborre ab hac, volui tibi suaviloquenti

carmine Pierio rationem expo nere nostram

et quadi musaeo dulci con tingere melle,

si tibi forte animum tali ratione tenere

versibus in nostri possem, dum percipis omnem

naturam rerum ac persentis utilitatem.

Come i medici, quando cercano di somministrare // ai fanciulli l’amaro assenzio, prima cospargono // l’orlo della tazza di biondo e dolce miele, // affinché l’ingenua età puerile ne sia illusa // fino alle labbra, e intanto beva l’amaro // succo dell’assenzio, senza che l’inganno le nuoccia, // e anzi al contrario in tal modo rifiorisca e torni in salute, // così io, poiché questa dottrina appare // spesso troppo ostica a quanti non l’abbiano // conosciuta a fondo, e il volgo ne rifugge e l’aborre, // ho voluto esporla a te nel melodioso carme pierio // e quasi aspergerla del dolce miele delle Muse, // se per caso in tal modo potessi trattenere il tuo animo // con questi miei versi, fin quando tu attinga l’intera // natura dell’universo, e intenda l’utile che puoi trarne.

(Luca Canali)

Questo della medicina è un tema che diverrà, per alcuni autori, vero e proprio topos: qui infatti Lucrezio istituisce un paragone tra la gente ignorante (in quanto non sa la filosofia epicurea per raggiungere la felicità) e il bambino malato, quindi fra lui, come medico e l’opera come necessaria medicina. Tale concetto, se da una parte spiega la scelta lucreziana di “insegnare” la verità epicurea attraverso la poesia, rifiutata da Epicuro, sarà ripreso da Orazio e verrà, invece, quasi tradotto nel poema tassiano:

Cosí a l’egro fanciul porgiamo aspersi

di soavi licor gli orli del vaso:

succhi amari ingannato intanto ei beve,

e da l’inganno suo vita riceve.

Uno dei temi che contraddistingue in modo particolare la teoria epicurea è la liberazione della paura della morte, a cui dedica più di un passo. Se infatti la vita non è che l’aggregazione di atomi, la morte non è nient’altro che il loro disgregarsi per formare nuova vita. Inoltre se la morte è assenza di sensazioni, perché temerla se, non essendoci più non proveremo mai più alcun timore o dolore? In questo passo la morte è vista come parte integrante del divenire cosmico

LA MORTE E’ PARTE DEL DIVENIRE DEL MONDO

(II, 991-1009)

Denique caelesti sumus omnes semine oriundi;

omnibus ille idem pater est, unde alma liquentis

umoris guttas mater cum terra recepit,

feta parit nitidas fruges arbustaque laeta

et genus humanum, parit omnia saecla ferarum

pabula cum praebet, quibus omnes corpora pascunt

et dulcem ducunt vitam prolemque propagant;

qua propter merito maternum nomen adepta est.

cedit item retro, de terra quod fuit ante,

in terras, et quod missumst ex aetheris oris,

id rursum caeli rellatum templa receptant.

nec sic interemit mors res ut materiai

corpora conficiat, sed coetum dissupat ollis;

inde aliis aliud coniungit et efficit, omnis

res ut convertant formas mutentque colores

et capiant sensus et puncto tempore reddant;

ut noscas referre earum primordia rerum

cum quibus et quali positura contineantur

et quos inter se dent motus accipiantque,

neve putes aeterna penes residere potesse

corpora prima quod in summis fluitare videmus

rebus et interdum nasci subitoque perire.

Thanatos, dio della morte, come un giovane alato armato di spada.

Infine noi siamo tutti nati da seme celeste; a tutti è padre quello stesso, da cui la terra, la madre che ci alimenta, quando ha ricevuto le limpide gocce di pioggia, concepisce e genera le splendide messi e gli alberi rigogliosi e il genere umano, genera tutte le stirpi delle fiere, offrendo i cibi con cui tutti nutrono i corpi e conducono una piacevole vita e propagano la progenie; perciò a ragione essa ha ricevuto il nome di madre. Del pari ritorna alla terra ciò che un tempo uscì dalla terra, e quel che fu mandato giù dalle plaghe dell’etere, ritorna alle volte del cielo che nuovamente lo accolgono. Né la morte distrugge le cose sì da annientare i corpi della materia, ma di questi dissolve l’aggregazione; poi congiunge altri atomi con altri e fa che tutte le cose così modifichino le loro forme e mutino i loro colori e acquistino i sensi e in un attimo li perdano, sì che puoi conoscere come importi con quali altri i medesimi primi principi, e in quale disposizione, siano collegati, e quali movimenti a vicenda imprimano e ricevano, e non devi credere che negli eterni corpi primi possa aver sede ciò che vediamo fluire alla superficie delle cose e talora nascere e sùbito perire.

A ben guardare il testo mescola alla materialità del contenuto delle immagini liriche, si veda come al “seme celeste” corrisponda l’accoglienza della madre terra e da questi due nasca la vita. L’atomo qui prende il posto di dio, è lui infatti il di creatore e di fronte alla “mortalità” della vita è solo lui l’elemento immortale, quindi non può essere che lui che dà la vita e che la toglie, ma sarà ancora lui a farla rinascere.

Il tema, legato a quello precedente, che anzi lo spiega, è la struttura e l’aggregazione dell’animo, la necessità del vuoto affinché sia proprio esso a permettere l’unione degli animi, il concetto di infinito degli astri e dei cieli e via dicendo. Qui Lucrezio riesce a dar vita ad un vero e proprio linguaggio tecnico, così come quando parla degli innumerevoli altri mondi:

PLURALITA’ DEI MONDI

(II, 1067-1076)

Praeterea cum materies est multa parata,

cum locus est praesto nec res nec causa moratur

ulla, geri debent nimirium et confieri res.

Nunc et seminibus si tanta est copia, quantam

enumerare aetas animantum non queat omnis,

vis(que) eadem (et) natura manet, quae semina rerum

conicere in loca quaeque queat simili ratione

atque huc sunt coniecta, necesse est confiteare

esse alios aliis terrarum in parti bus orbis

et varias hominum gentis et saecla ferarum.

Quando inoltre vi è molta materia approntata, // quando si offre uno spazio, né cosa né causa si oppone, // è evidente che i corpi si formano e compiono il loro sviluppo. // E ora se il numero degli atomi è così sterminato // che un’intera età dei viventi non basterebbe a contarli, // e persiste la medesima forza e natura che possa // congiungere gli atomi dovunque nella loro stessa maniera // in cui si congiunsero qui, è necessario per te riconoscere // che esistono altrove nel vuoto altri globi terrestri // e diverse razze di uomini e specie di fiere.

Cielo stellato nel Mausoleo di Galla Placidia (V sec.)

Questo passo ci dimostra l’atteggiamento didascalico dell’autore che vuole dimostrare, appunto, che se esistono innumerevoli atomi, vi sono altrettanti mondi. In questa affermazione si nasconde un atteggiamento assolutamente “radicale” nel dibattito filosofico greco riguardo “il mondo”. Infatti egli qui si schiera non soltanto contro l’unicità del nostro pianeta, ma addirittura contro la sua centralità.

L’AMORE

(IV, 1093-1120)

Ex hominis vero facie pulchroque colore

nil datur in corpus praeter simulacra fruendum

tenvia; quae vento spes raptast saepe misella.

Ut bibere in somnis sitiens quom quaerit et umor

non datur, ardorem qui membris stinguere possit,

sed laticum simulacra petit frustraque laborat

in medioque sitit torrenti flumine potans,

sic in amore Venus simulacris ludit amantis,

nec satiare queunt spectando corpora coram

nec manibus quicquam teneris abradere membris

possunt errantes incerti corpore toto.

Denique cum membris conlatis flore fruuntur

aetatis, iam cum praesagit gaudia corpus

atque in eost Venus ut muliebria conserat arva,

adfigunt avide corpus iunguntque salivas

oris et inspirant pressantes dentibus ora,

ne quiquam, quoniam nihil inde abradere possunt

nec penetrare et abire in corpus corpore toto;

nam facere inter dum velle et certare videntur.

usque adeo cupide in Veneris compagibus haerent,

membra voluptatis dum vi labefacta liquescunt.

tandem ubi se erupit nervis coniecta cupido,

parva fit ardoris violenti pausa parumper.

inde redit rabies eadem et furor ille revisit,

cum sibi quod cupiant ipsi contingere quaerunt,

nec reperire malum id possunt quae machina vincat.

usque adeo incerti tabescunt volnere caeco.

Ma dell’umano sembiante, d’un leggiadro incarnato, // nulla penetra in noi da godere, se non diafane immagini, // misera speranza che spesso è rapita dal vento. // Come in sogno un assetato che cerchi di bere, // e bevanda non trovi che estingui nelle sue membra l’arsura, // ma liquidi miraggi insegua in un vano tormento, // o immerso in un rapido fiume ne beva, ma la sete non plachi, // così in amore Venere con miraggi illude gli amanti // che non sanno appagarsi mirando le svelate forme, // né a una carezza involare qualcosa dalle tenere membra, // irrequieti vagando per l’intera superficie del corpo. // Quando infine con le membra avvinte godono del fiore // della giovinezza, e già il corpo presagisce il piacere, // e Venere è sul punto di riversare il seme nel campo femmineo, // comprimono avidamente i petti, confondono la saliva nelle bocche, // e ansimano mordendosi a vicenda le labbra; // invano, perché nulla possono distaccare dalla persona amata, // né penetrarla e perdersi con tutte le membra nell’altro corpo. // Infatti talvolta sembrano voler fare ciò e ingaggiare una lotta: // a tal punto si serrano cupidamente nella stretta di Venere, // finché le membra, stremate dall’intensità del piacere, si struggono. // Infine, quando il piacere raccolto si effonde dai nervi, // per un po’ si produce una breve pausa dell’ardore, // poi torna la medesima rabbia, di nuovo quella smania li assale, // mentre gli amanti vorrebbero sapere che cosa desiderano, // e non riescono a trovare un rimedio che plachi il tormento: // in tale incertezza si consumano per una piega segreta.

E’ un passo fondamentale sulla teoria dell’amore: infatti pochissime teorie del maestro Epicuro ci sono giunte e pertanto la deriviamo soprattutto da Lucrezio. La descrizione che egli fa dell’amplesso amoroso è estremamente “realistica” e “sensuale”: l’epicureismo, infatti, divide il sesso e l’amore; se il primo è positivo in quanto risponde ad un esigenza normale dell’uomo, l’amore, in quanto simulacra, cioè proiezioni, atomi leggerissimi, e quindi soggetti a colui che “ama”, non determinano l’appagamento, in quanto l’amplesso nega l’unione, ma ricrea, al suo fine, la separazione: per questo la passione d’amore rappresenta una piaga inestinguibile per l’uomo.

L’opera si conclude con la scena apocalittica della peste d’Atene:

La peste di Atene

LA PESTE DI ATENE

(VI, 1138-1162)

Haec ratio quondam morborum et mortifer aestus

finibus in Cecropis funestos reddidit agros

vastavitque vias, exhausit civibus urbem.

Nam penitus veniens Aegypti finibus ortus,

aëra permensus multum camposque natantis,

incubuit tandem populo Pandionis omni.

Inde catervatim morbo mortique dabantur.

Principio caput incensum fervore gerebant

et duplicis oculos suffusa luce rubentis.

Sudabant etiam fauces intrinsecus atrae

sanguine et ulceribus vocis via saepta coibat

atque animi interpres manabat lingua cruore

debilitata malis, motu gravis, aspera tactu.

Inde ubi per fauces pectus complerat et ipsum

morbida vis in cor maestum confluxerat aegris,

omia tum vero vitai claustra lababant.

Spiritus ore foras taetrum volvebat odorem,

rancida quo perolent proiecta cadavera ritu.

Atque animi prorsum vires totius et omne

languebat corpus leti iam limine in ipso.

Intolerabilibusque malis erat anxius angor

adsidue comes et gemitu commixta querella.

Singultusque frequens noctem per saepe diemque

corripere adsidue nervos et membra coactans

dissolvebat eos, defessos ante, fatigans.

Questo tipo di malattia e il flusso mortifero un tempo // nei confini di Cecrope rese i campi funestati di cadaveri // devastò le contrade e svuotò la città di cittadini. // Infatti venendo dal profondo dell’Egitto (dov’era) nato // dopo aver attraversato molti cieli e i campi fluttuanti // gravò sull’intero popolo di Pandione. // Quindi a mucchi si erano offerti alla malattia e alla morte. // In principio avevano la testa infiammata di calore // e i due occhi rosseggianti di luce diffusa (arrossati). // Dall’interno delle fauci annerite usciva fuori // sangue e la via della voce costretta dalle ferite si chiudeva // e la lingua interprete della mente emetteva sangue raffermo // debilitata dal male, gravata nel movimento, ruvida al tatto. // Così non appena per mezzo delle fauci aveva riempito il petto // la forza malata era confluita nello stesso cuore triste dei malati, // ogni cosa in verità allora minacciavano le barriere della vita. // L’alito fuori dalla bocca esalava un odore mortifero // nello stesso modo puzzolente dei cadaveri lasciati insepolti. // E subito le forze di tutto l’animo e ogni elemento // del corpo languiva ormai sulla stessa soglia della morte. // E all’intollerabile male era compagna assidua // un angoscia ansiosa e un pianto misto a lamenti. // E spesso il singulto frequente di giorno e di notte // continuamente costringendo a contrarre i nervi e le membra // tormentava sfibrando quelli, già prima spossati.

(Luca Canali)

E’ questo l’incipit dell’episodio che chiude il De Rerum natura, un’incredibile descrizione della peste che fu letta con attenzione, insieme a quella boccacciana, da Manzoni. Ci si pone il problema del perché l’autore decida di terminare con un tema in cui protagonista è la morte l’opera. Qualcuno, in un finale così pessimistico, afferma che l’opera risulta interrotta, in quanto manca in essa la descrizione delle sedi degli dei, preannunciato e non svolto; qualcun altro, invece, afferma che esso è un necessario pendant alla teoria della morte e dell’indifferenza degli dei espressa nell’intera opera.