Futurismo

Tra l’avvento della prima guerra mondiale ed il primo dopoguerra e oltre, si svilupparono in Europa una serie di movimenti culturali, i quali non si fermarono ad un unico genere, ma abbracciarono la quasi totalità sia delle arti che, più genericamente, del vivere.

Essi sono detti generalmente “avanguardia” a cui si aggiunge l’aggettivo storiche per differenziarle da quelle nate intorno al 1960 che prendono appunto il nome di neoavanguardie.

Se vi è una data alla quale possiamo fare riferimento per la nascita dei movimenti avanguardistici, essa è il 1907 e riguarda la pittura: a dipingere in modo completamente rivoluzionario rispetto ai canonici estetici allora esistenti (pur se non dobbiamo dimenticare che forme di modernità avevano avuto luogo sin dall’impressionismo) è Pablo Picasso, artista spagnolo, che con Les demoiselles d’Avignon, realizzato a Parigi, segna la rottura traumatica della raffigurazione tradizionale, rompendo la concezione dell’unico punto di vista prospettico, per dare la visione, tutta intellettuale, della resa simultanea di più punti di vista, con effetti spigolosi e piani taglienti.

Se vi è una data alla quale possiamo fare riferimento per la nascita dei movimenti avanguardistici, essa è il 1907 e riguarda la pittura: a dipingere in modo completamente rivoluzionario rispetto ai canonici estetici allora esistenti (pur se non dobbiamo dimenticare che forme di modernità avevano avuto luogo sin dall’impressionismo) è Pablo Picasso, artista spagnolo, che con Les demoiselles d’Avignon, realizzato a Parigi, segna la rottura traumatica della raffigurazione tradizionale, rompendo la concezione dell’unico punto di vista prospettico, per dare la visione, tutta intellettuale, della resa simultanea di più punti di vista, con effetti spigolosi e piani taglienti.

In letteratura la avanguardia venne inaugurata dall’italiano Filippo Tommaso Marinetti.

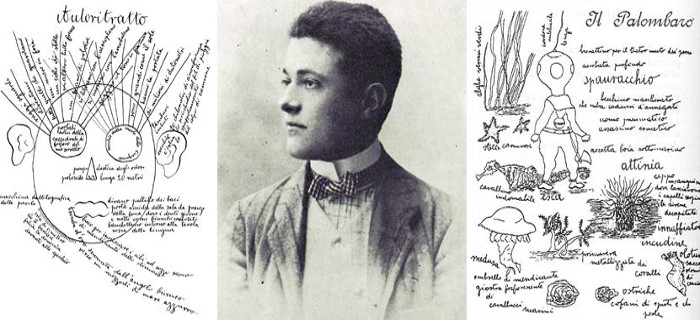

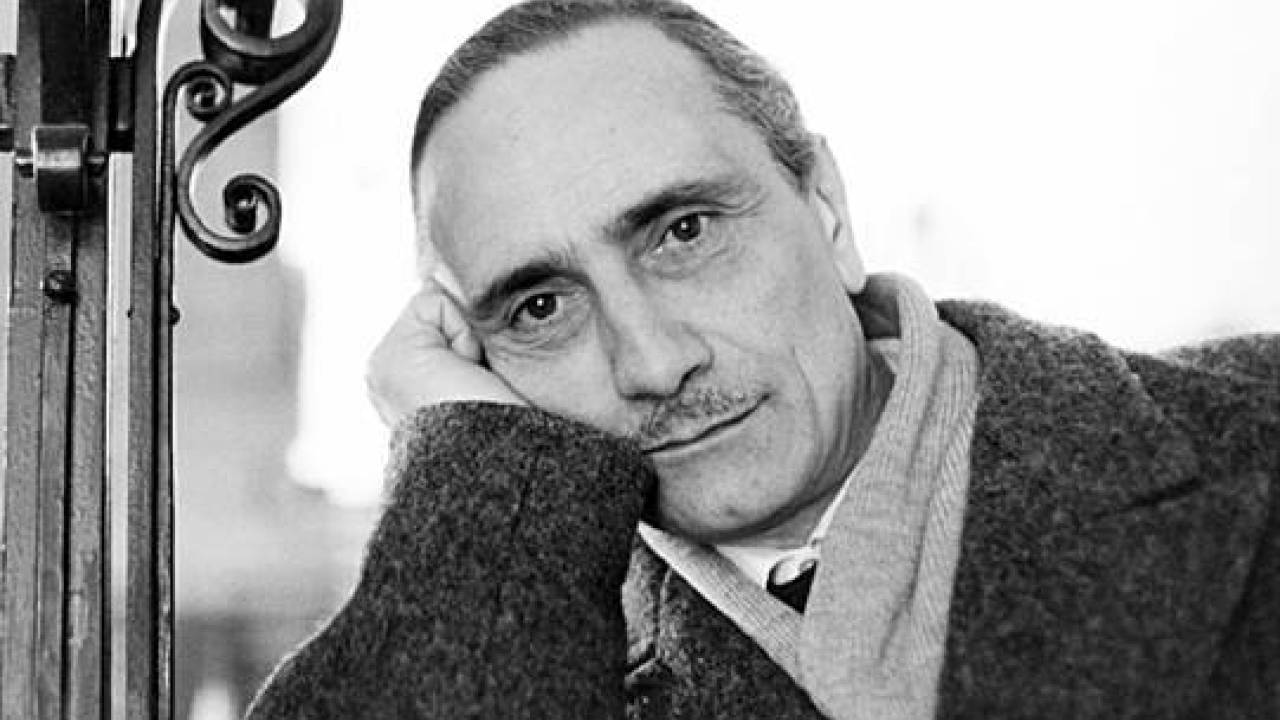

Filippo Tommaso Marinetti

Nato ad Alessandria d’Egitto da genitori italiani nel 1876, studia a Parigi, città che rimarrà per lui, nei primi anni, punto di riferimento culturale. Conosce la poesia simbolista francese e, una volta tornato in Italia, se ne fa banditore. Ma la sua fortuna avviene nel 1909, dove, nelle pagine della rivista parigina Le Figaro, pubblica il Manifesto del Futurismo. Il fatto che venga divulgato nelle pagine di un giornale francese, vuol dire dare a questa operazione valore internazionale. Qui è presentata nella versione italiana che lui stesso curò, nello stesso anno, nella rivista Poesia:

La pagina de Le Figaro in cui venne pubblicato il Manifesto Futurista

MANIFESTO DEL FUTURISMO

- Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità.

- Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.

- La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.

- Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo… un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia.

- Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita.

- Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l’entusiastico fervore degli elementi primordiali.

- Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo.

- Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!… Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente.

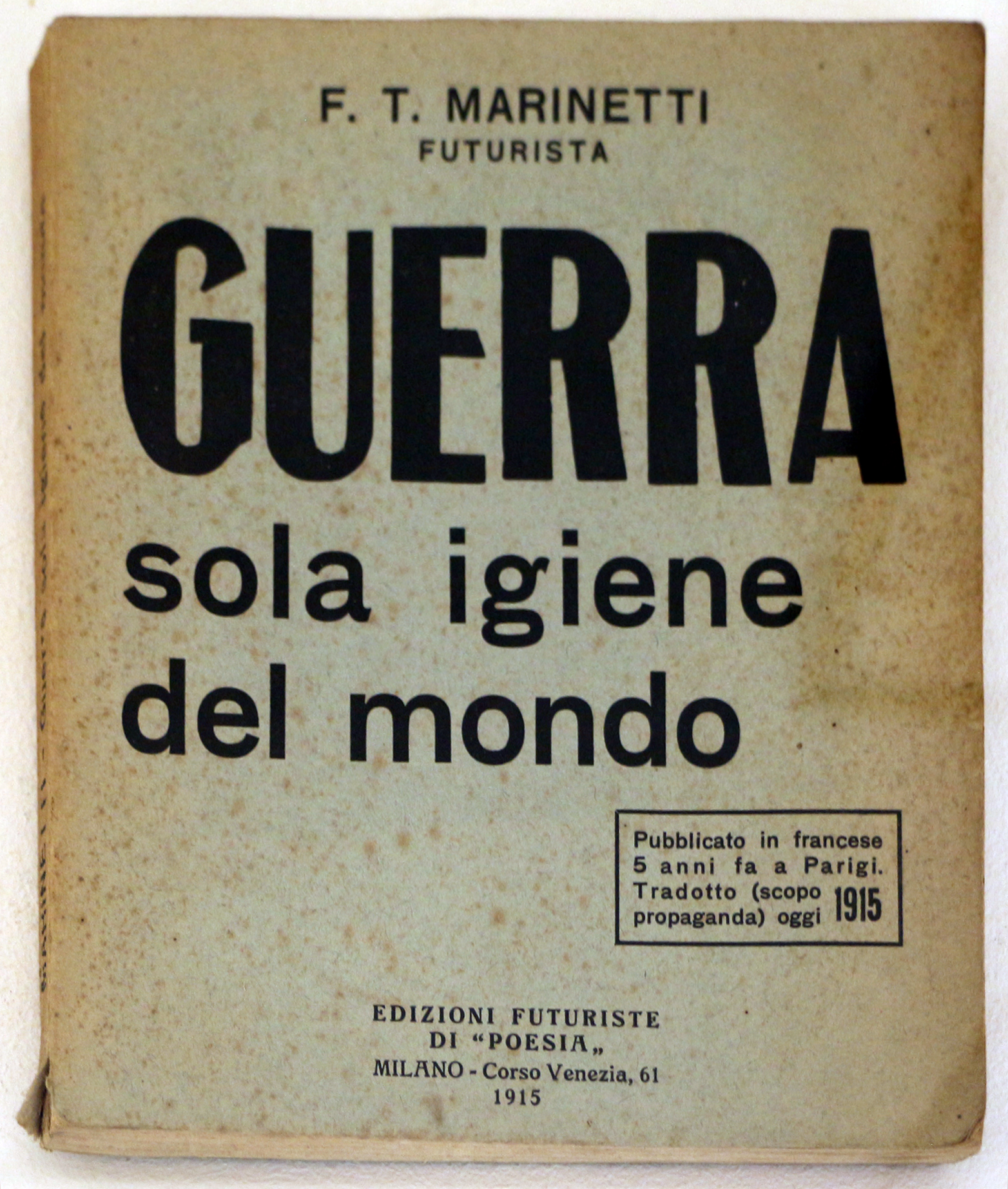

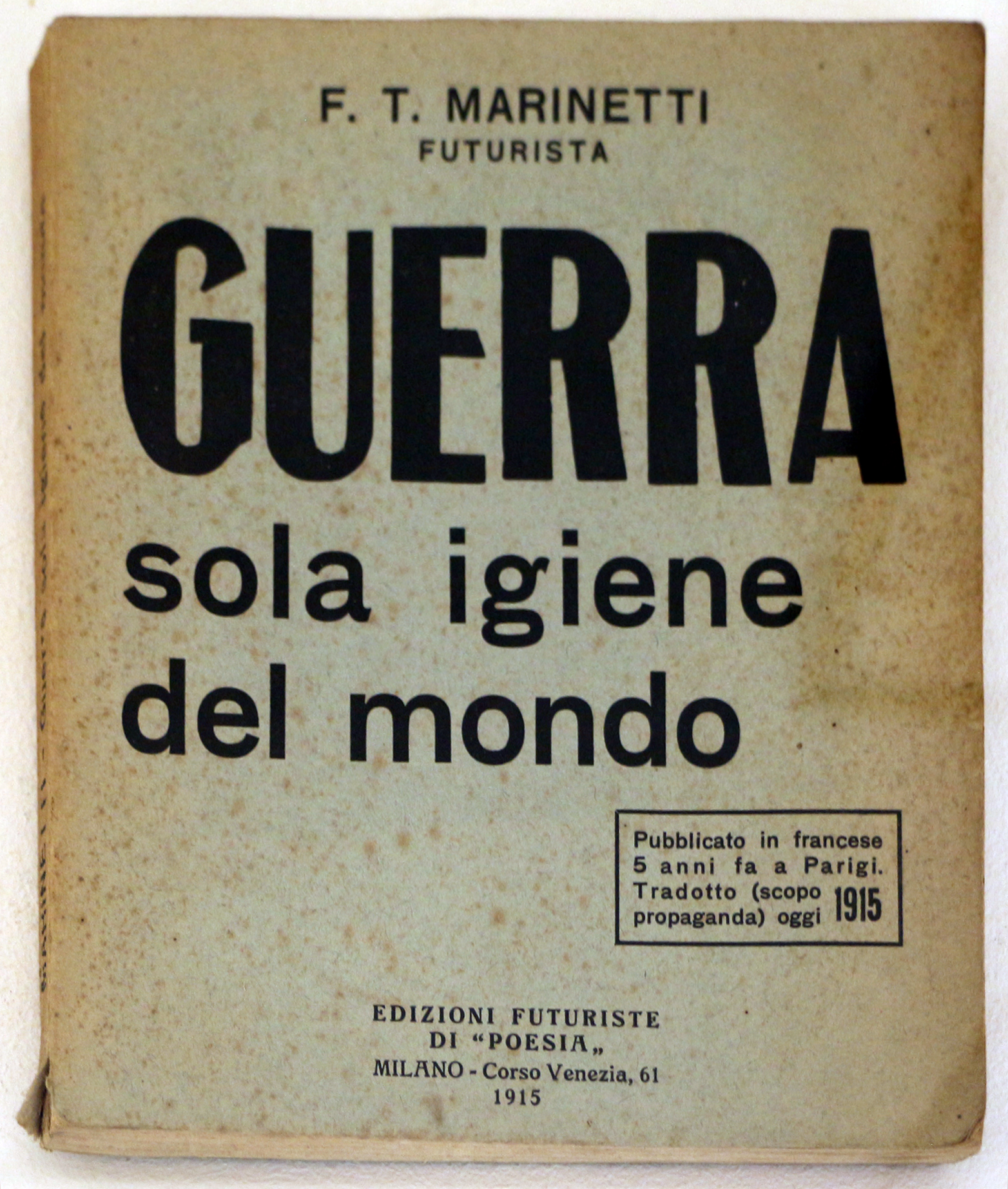

- Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna.

- Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.

- Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne, canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche, le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano, le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta.

Come si può notare il Manifesto ha un contenuto ideologico più che artistico: in esso vi è l’esaltazione della modernità, della macchina, della tecnica, della città industriale, della folla, delle rivoluzioni urbane; vuole inoltre celebrare gli istinti, i giovani, la danza, la gioia della distruzione, l’amore per la guerra, la velocità, l’aggressività, l’azione violenta, gli atteggiamenti militareschi, virili ed eroici, a cui, come corollario, segue il disprezzo della donna e del femminismo. Sul piano culturale ed artistico, mentre si propone provocatoriamente la distruzione della tradizione e del passato, (Uccidiamo il chiaro di luna!, dirà ancora Marinetti, in suo pamphlet del 1912) delle accademie, delle biblioteche, dei musei, delle città antiche e «venerate», si afferma un nuovo criterio di bellezza, da ritrovare nella velocità e nella macchina, nella tecnologia e nella industria e, dunque, nel moderno. Il moderno è, in quanto tale, estetico. La perentorietà delle dichiarazioni mira a stupire e a scandalizzare, a provocare un effetto di shock violento. Si tratta di uno stile-azione, di una scrittura che riproduce il gesto violento ed è dunque omogenea al proprio messaggio.

Tale ideologia deve quindi tradursi in programma:

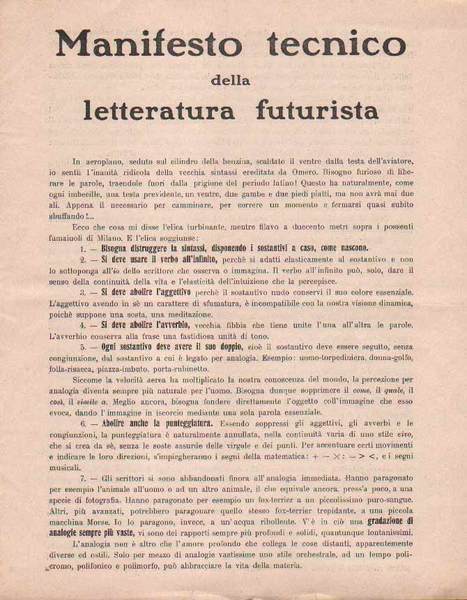

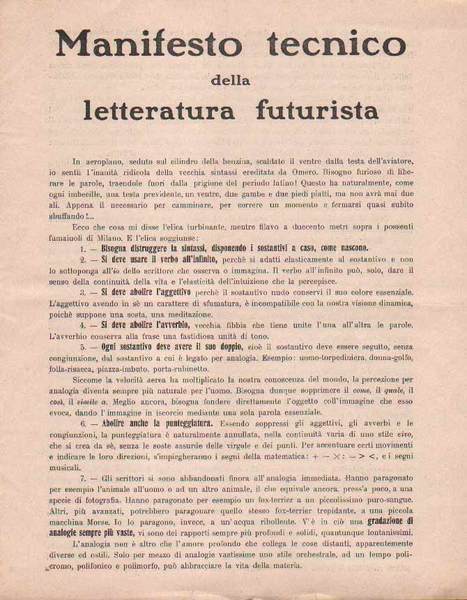

MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA

- Bisogna distruggere la sintassi disponendo i sostantivi a caso, come nascono.

- Si deve usare il verbo all’infinito, perché si adatti elasticamente al sostantivo e non lo sottoponga all’io dello scrittore che osserva o immagina. Il verbo all’infinito può, solo, dare il senso della continuità della vita e l’elasticità dell’intuizione che la percepisce.

- Si deve abolire l’aggettivo, perché il sostantivo nudo conservi il suo colore essenziale. L’aggettivo, avendo in sé un carattere di sfumatura, è inconcepibile con la nostra visione dinamica, poiché suppone una sosta, una meditazione.

- Si deve abolire l’avverbio, vecchia fibbia che tiene unite l’una all’altra le parole. L’avverbio conserva alla frase una fastidiosa unità di tono.

- Ogni sostantivo deve avere il suo doppio, cioè il sostantivo deve essere seguito, senza congiunzione dal sostantivo a cui è legato per analogia. Esempio: uomo-torpediniera, donna-golfo, folla-risacca, piazza-imbuto, porta-rubinetto. Siccome la velocità aerea ha moltiplicato la nostra conoscenza del mondo, la percezione per analogia diventa sempre più naturale per l’uomo. Bisogna dunque sopprimere il come, il quale, il così, il simile a. Meglio ancora, bisogna fondere direttamente l’oggetto coll’immagine che esso evoca, dando l’immagine in iscorcio mediante una sola parola essenziale.

- Abolire anche la punteggiatura. Essendo soppressi gli aggettivi, gli avverbi e le congiunzioni, la punteggiatura è naturalmente annullata, nella continuità varia di uno stile vivo che si crea da sé, senza le soste assurde delle virgole e dei punti. Per accentuare certi movimenti e indicare le loro direzioni, s’impiegheranno segni della matematica: + – x : = >

Questo manifesto viene pubblicato dopo 3 anni da quello del futurismo. Esso presenta un programma tecnico con proposte riguardanti lo stile, la sintassi, l’uso delle parole (distruzione della sintassi, verbi all’infinito, abolizione della punteggiatura ecc.) e un programma ideologico, che rivela compiutamente la poetica di Marinetti.

Il programma ideologico si suddivide in una parte distruttiva e in una costruttiva. La parte distruttiva comprende:

- la critica della psicologia e del culto dell’interiorità (bisogna «distruggere nella letteratura l’“io”»);

- la critica della sacralità dell’Arte, della sua autonomia, del suo valore supremo e separato, del Sublime estetico;

- la critica dell’intelligenza e del calcolo razionale a cui viene contrapposta la «divina intuizione, dono caratteristico delle razze latine».

La parte costruttiva muove appunto dall’esaltazione del potere dell’intuizione e dell’immaginazione che, percependo le analogie fra fenomeni diversi, possono cogliere l’essenza della materia. Quest’ultima si esprime attraverso l’energia delle «forze cosmiche», che agisce nella natura, nel corpo umano e nella macchina. L’uomo stesso deve diventare sempre più espressione di tale energia, trasformandosi in macchina, in «uomo meccanico dalle parti cambiabili».

La connessione fra programma tecnico e programma ideologico è evidente: distruggendo la sintassi si distruggono i legami logici, con la conseguenza di porre in primo piano l’intuizione e l’immaginazione. Ne derivano però teorie niente affatto nuove e già messe in luce e praticate dal Simbolismo: l’esaltazione della analogia e della sinestesia, l’illusione di cogliere un significato universale, una supposta sostanza unica del tutto.

E’ evidente che da tale premesse il concetto di letteratura, come veniva ancora inteso, viene spazzato, annientato da un vero e proprio colpo di cannone, cannone descritto in modo nuovo, nel testo più esemplificativo di Marinetti stesso, in cui difficile è individuare (d’altra parte è nella loro stessa essenza tale soluzione) ciò e come dover leggere e/o recitare e/o guardare il testo:

LA BATTAGLIA DI ADRIANOPOLI

ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrare

spazio con un accordo tam-tuuumb

ammutinamento di 500 echi per azzannarlo

sminuzzarlo sparpagliarlo all´infinito

nel centro di quei tam-tuuumb

spiaccicati (ampiezza 50 chilometri quadrati)

balzare scoppi tagli pugni batterie tiro

rapido violenza ferocia regolarità questo

basso grave scandere gli strani folli agita-

tissimi acuti della battaglia furia affanno

orecchie occhi

narici aperti attenti

forza che gioia vedere udire fiutare tutto

tutto taratatatata delle mitragliatrici strillare

a perdifiato sotto morsi shiafffffi traak-traak

frustate pic-pac-pum-tumb bizzzzarrie

salti altezza 200 m. della fucileria

Giù giù in fondo all’orchestra stagni

diguazzare buoi buffali

pungoli carri pluff plaff impen-

narsi di cavalli flic flac zing zing sciaaack

ilari nitriti iiiiiii… scalpiccii tintinnii 3

battaglioni bulgari in marcia croooc-craaac

[ LENTO DUE TEMPI ] Sciumi Maritza

o Karvavena croooc-craaac grida delgli

ufficiali sbataccccchiare come piatttti d’otttttone

pan di qua paack di là cing buuum

cing ciak [ PRESTO ] ciaciaciaciaciaak

su giù là là intorno in alto attenzione

sulla testa ciaack bello Vampe

vampe

vampe vampe

vampe vampe

vampe ribalta dei forti die-

vampe

vampe

tro quel fumo Sciukri Pascià comunica te-

lefonicamente con 27 forti in turco in te-

desco allò Ibrahim Rudolf allò allò

attori ruoli echi suggeritori

scenari di fumo foreste

applausi odore di fieno fango sterco non

sento più i miei piedi gelati odore di sal-

nitro odore di marcio Timmmpani

flauti clarini dovunque basso alto uccelli

cinguettare beatitudine ombrie cip-cip-cip brezza

verde mandre don-dan-don-din-bèèè tam-tumb-

tumb tumb-tumb-tumb-tumb-tumb-

tumb Orchestra pazzi ba-

stonare professori d’orchestra questi bastona-

tissimi suooooonare suooooonare Graaaaandi

fragori non cancellare precisare ritttttagliandoli

rumori più piccoli minutisssssssimi rottami

di echi nel teatro ampiezza 300 chilometri

quadri Fiumi Maritza

Tungia sdraiati Monti Ròdopi

ritti alture palchi logione

2000 shrapnels sbracciarsi esplodere

fazzoletti bianchissimi pieni d’oro Tumb-

tumb 2000 granate protese

strappare con schianti capigliature

tenebre zang-tumb-zang-tuuum

tuuumb orchestra dei rumori di guerra

gonfiarsi sotto una nota di silenzio

tenuta nell’alto cielo pal-

lone sferico dorato sorvegliare tiri parco

aeroatatico Kadi-Keuy

BILANCIO DELLE ANALOGIE

(1» SOMMA )

Marcia del cannoneggiamento futurista

colosso-leitmotif-maglio-genio-novatore-ottimismo

fame-ambizione ( TERRIFICO ASSOLUTO SOLENNE EROICO PESANTE IMPLACABILE FECONDANTE )

zang-tuumb tumb tumb

(2» SOMMA )

difesa Adrianopli passatismo mi-

nareti dello scetticismo cupole- ventri dell’in-

dolenza vigliaccheria ci-penseremo-domani non-

c’è-pericolo non-è-possibile a-che-serve dopo-

tutto-me-ne-infischio consegna di tutto lo

stock in stazione-unica = cimitero

( 3» SOMA)

intorno ad ogni obice-passo del co-

losso-accordo cadere del maglio-creazione del

genio-comando correre ballo tondo galoppante

di fucilate mitragliatrici violini monelli odori-

di-bionda-trentenne cagnolini ironie dei critici

ruote ingranaggi grida gesti rimpianti (ALLE-

GRO AEREO SCETTICO FOLLEGGIANTE AEREO

CORROSIVO VOLUTTUOSO )

(4» SOMMA )

intorno a Adrianopoli + bombardamento

+ orchestra + passeggiata-del-colosso + offi-

cina allargarsi cerchi concentrici di riflessi plagi

echi risate bambine fiori fischi-di-vapore attese

piume profumi fetori angoscie ( INFINITO

MONOTONO PERSUASIVO NOSTALGICO )

Questi pesi spessori rumori odori turbini moleco-

lari catete reti corridoi di analogie comcorrenze

e sincronismi offrirsi offrirsi offrirsi offrirsi

in dono ai miei amici poeti pittori

musicisti e runositi futuristi

zang-tumb-tumb-zang-zang-tuuumb tatatatatatatata picpacpam

pacpacpicpampampac uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

ZANG-TUMB

TUMB-TUMB

TUUUUUM

Il testo può considerarsi come una esemplificazione di quello che Marinetti aveva teorizzato nei due manifesti: in primo luogo l’importanza data alla grafica che permette di considerare il significante più importante del significato. Le parole in grassetto vogliono infatti rendere il “rumore” della guerra, così come le parole in carattere piccolissimo tendono a rendere l’idea di come i rumori bellici coprono totalmente quelli della natura. Il mettere in forma ascendente il termine “vampe” vuole significare l’ascendere dei fuochi, come il ritmo scandito dai sostantivi e dai verbi (tutti rigorosamente all’infinito) vogliono darci la velocità delle azioni militari, l’uso insistito dell’analogia, la presenza del + matematico.

Un’altra immagine di Filippo Tommaso Marinetti

Il variegato mondo che circola intorno al futurismo, crea una serie di opere che, tutte derivanti da un superamento netto dell’estetica dannunziana e pascoliana, fiancheggianti temi e soluzioni futuriste, le “personalizzano” e le risolvono in modo originale:

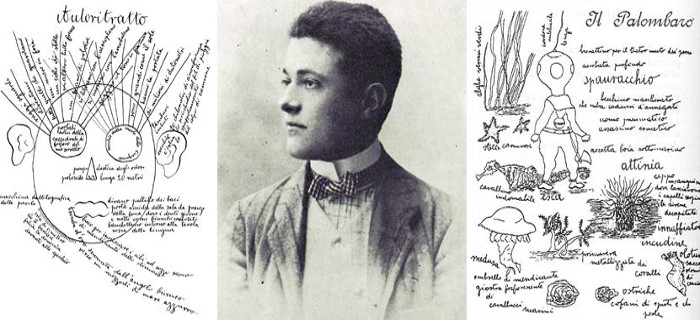

Corrado Govoni con ai lati sue due opere

CORRADO GOVONI: IL PALOMBARO

L’opera s’ispira al paroliberismo marinettiano, ma:

- vi è un accentuata dimensione grafica, che prevale sulla parola;

- non vi è alcuna forma violenta, quanto piuttosto onirica;

- tale poesia grafica nella sua semplicità, nonostante le parole siano piuttosto forti, ci chiariscono la sua preistoria tra il Pascoli e i coevi crepuscolari.

Aldo Palazzeschi

Anche Aldo Palazzeschi, con le sue raccolte Poemi e L’incendiario, ambedue del 1910, si avvicina al futurismo:

LA FONTANA MALATA

Clof, clop, cloch,

cloffete,

cloppete,

clocchete,

chchch…

È giù nel

cortile

la povera

fontana

malata;

che spasimo

sentirla

tossire.

Tossisce,

tossisce,

un poco

si tace…

di nuovo

tossisce.

Mia povera

Fontana,

il male

che hai

il cuore

mi preme.

Si tace,

non getta

più nulla.

Si tace,

non s’ode

rumore

di sorta,

che forse

che forse

sia morta?

Orrore!

Ah! No.

Rieccola

ancora

tossisce.

Clof, clop, cloch

cloffete, cloppete, clocchete

chchch…

La tisi

l’uccide.

Dio santo, quel suo

Eterno

Tossire

Mi fa

Morire,

un poco

va bene,

ma tanto…

che lagno!

Ma Habel!

Vittoria!

Andate,

correte,

chiudete

la fonte,

mi uccide

quel suo

eterno

tossire!

Andate,

mettete

qualcosa

per farla

finire

magari…

magari

morire.

Madonna!

Gesù!

Non più!

Non più.

Mia povera

fontana,

col male

che hai finisci,

vedrai,

che uccidi

me pure.

Clof, clop, cloch,

cloffete,

cloppete

clocchete

chchch…

Ugo Nespolo: La fontana malata (1996)

In questa lirica, l’autore si propone di infrangere le regole della poesia tradizionale e lo fa, sul piano formale, con un trionfo di suoni, di onomatopee, di ritmi. In questo modo costruisce una specie di filastrocca, dove i numerosissimi versi di tre sillabe, quasi inesistenti nella poesia tradizionale, imitano i getti della fontana malata e mandano all’aria tutte le convenzioni e gli schemi del passato. Il poeta si prende gioco anche della musicalità malinconica di liriche celebri del suo tempo, come La pioggia nel pineto di D’Annunzio, alla quale sembra fare il verso, come un bambino dispettoso (tossisce, un poco si tace). Ne nasce un gioco esilarante e ingegnoso di suoni, ritmi, temi, che ben riflette il gusto dissacrante dei futuristi.

Un’altra immagine di Aldo Palazzeschi

Ma ancora più dissacratoria ci appare E lasciatemi divertire!

E LASCIATEMI DIVERTIRE!

Tri, tri tri

Fru fru fru,

ihu ihu, ihu,

uhi uhi uhi.

Il poeta si diverte,

pazzamente,

smisuratamente.

Non lo state a insolentire,

lasciatelo divertire

poveretto,

queste piccole corbellerie

sono il suo diletto.

Cucù rurù,

rurù cucù,

cuccuccurucù!

Cosa sono queste indecenze?

Queste strofe bisbetiche?

Licenze, licenze,

licenze poetiche,

Sono la mia passione.

Farafarafarafa,

Tarataratarata,

Paraparaparapa,

Laralaralarala!

Sapete cosa sono?

Sono robe avanzate,

non sono grullerie,

sono la… spazzatura

delle altre poesie,

Bubububu,

fufufufu,

Friù!

Friù!

Se d’un qualunque nesso

son prive,

perché le scrive

quel fesso?

Bilobilobiobilobilo

blum!

Filofilofilofilofilo

flum!

Bilolù. Filolù,

U.

Non è vero che non voglion dire,

vogliono dire qualcosa.

Voglion dire…

come quando uno si mette a cantare

senza saper le parole.

Una cosa molto volgare.

Ebbene, così mi piace di fare.

Aaaaa!

Eeeee!

liii!

Qoooo!

Uuuuu!

A! E! I! O! U!

Ma giovinotto,

diteci un poco una cosa,

non è la vostra una posa,

di voler con cosi poco

tenere alimentato

un sì gran foco?

Huisc… Huiusc…

Huisciu… sciu sciu,

Sciukoku… Koku koku,

Sciu

ko

ku.

Come si deve fare a capire?

Avete delle belle pretese,

sembra ormai che scriviate

in giapponese,

Abi, alì, alarì.

Riririri!

Ri.

Lasciate pure che si sbizzarrisca,

anzi, è bene che non lo finisca,

il divertimento gli costerà caro:

gli daranno del somaro.

Labala

falala

falala

eppoi lala…

e lala, lalalalala lalala.

Certo è un azzardo un po’ forte

scrivere delle cose così,

che ci son professori, oggidì,

a tutte le porte.

Ahahahahahahah!

Ahahahahahahah!

Ahahahahahahah!

Infine,

io ho pienamente ragione,

i tempi sono cambiati,

gli uomini non domandano più nulla

dai poeti:

e lasciatemi divertire!

Il testo palazzeschiano qui va oltre il precedente perché a ben guardare la vera poesia è quella riportata da semplici suoni, dalle figure foniche, non usate qui in senso onomatopeico, come in fondo lo erano ancora in La fontana malata, ma come un vero e proprio nonsense, significante puro, che nulla significa e nulla insegna. La carica eversiva è stata ben colta da Marinetti stesso: “Coll’apparente incoscienza di un bambino, guidato però da un fiuto sicuro, il poeta Palazzeschi ha insegnato all’Italia a ridere allegramente dei professori, infischiandosi, meglio e più di ogni altro, di tutte le regole, di tutti i divieti stilistici e linguistici. E lasciatemi divertire! è il più bel trattato d’arte poetica, e insieme lo schiaffo più poderoso che abbiano mai ricevuto i passatisti d’Italia”.

Una simile riflessione la troviamo in un’altra celeberrima poesia di Aldo Palazzeschi:

Anna Moro: Illustrazione per “Chi sono?”

CHI SONO?

Son forse un poeta?

No, certo.

Non scrive che una parola, ben strana,

la penna dell’anima mia:

“follia”.

Son dunque un pittore?

Neanche.

Non ha che un colore

la tavolozza dell’anima mia:

“malinconia”.

Un musico, allora?

Nemmeno.

Non c’è che una nota

nella tastiera dell’anima mia:

“nostalgia”.

Son dunque… che cosa?

Io metto una lente

davanti al mio cuore

per farlo vedere alla gente.

Chi sono?

Il saltimbanco dell’anima mia.

Sin dall’incipit ciò che viene messo in discussione è proprio l’essere poeta. Quale ruolo ha oggi la poesia? Superata l’idea di poeta vate, non rimane che costruirla in negativo, dire che non ha più senso, alcun valore.

Una volta costretta a farsi interprete delle velleità piccolo borghesi incarnate dalle pose dannunziane o dal buonismo pascoliano, per ribellarsi bisogna farne terra bruciata. Marinetti dà ancora ad essa un ruolo e non per niente finirà con essere inglobato dal sistema tanto da diventare Accademico d’Italia per volontà mussoliniana. Ben più problematico il discorso di Aldo Palazzeschi: partito dal Crepuscolarismo, affiancherà, con le raccolte poetiche intorno agli anni Dieci del secolo, il futurismo, ma dando ad esso quella nota di ilarità che al fondatore, certamente, mancava.

Ma l’ilarità di Palazzeschi sfocia poi in un discorso che, condiviso dai crepuscolari Moretti, Corazzini e Gozzano, rimette in gioco il ruolo di poeta in un momento storico in cui anche la parola intellettuale o sta abdicando al suo ruolo di “illuminare” la mente umana: la deflagrazione della prima guerra mondiale ne è un esempio, come ne è un esempio la deflagrazione verbale, sonora, visiva che ne consegue.

In conclusione si può certamente dire che il futurismo rappresentò una vera e propria deflagrazione culturale a cui guardò con interesse anche Antonio Gramsci. Egli vedeva in Marinetti e affini l’esplicitarsi di una possibile rivoluzione “culturale” antiborghese (pur se vicini all’idea superomistica dannunziana sono da lui lontanissimi riguardo l’estetismo): naturalmente interventisti i futuristi finiro per compromettersi con i nascenti movimenti squadristi e per essere inglobati dal fascismo.

Il verbo futurista fu tuttavia portato in giro per il mondo dallo stesso Marinetti ed ebbe varie conseguenze.

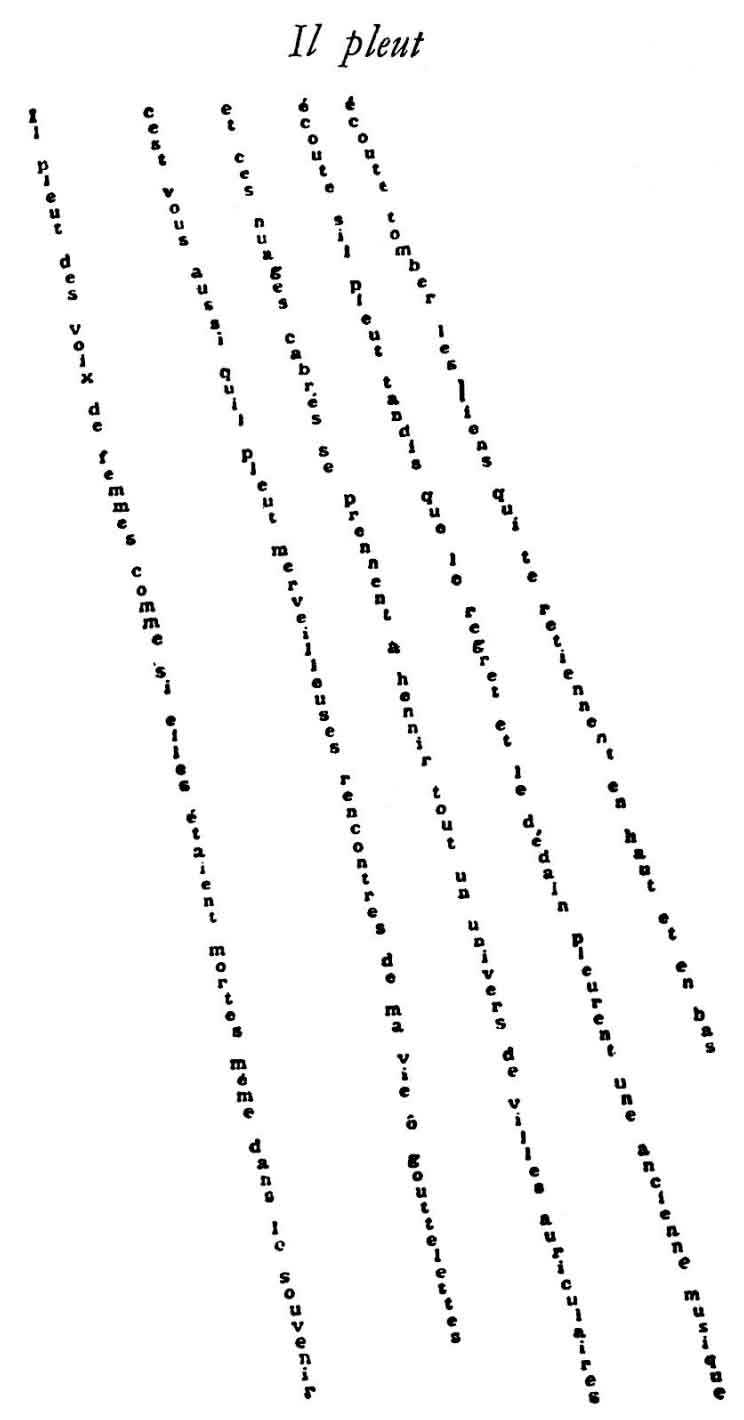

Il futurismo italiano, come detto, nacque in Francia su Le Figaro, ed è proprio in questa terra che ebbe uno dei più originali ed importanti poeti del primo Novecento, Guillaime Apollinaire, pseudonimo per Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, nato nel 1880 a Roma da nobildonna polacca e ufficiale borbonico. Dopo aver viaggiato per le capitali europee si stabilì a Parigi. Qui visse intensamente la cultura della capitale francese intervenendo a favore delle avanguardie artistiche. Grazie all’incontro con Marinetti, pubblicò L’antitradition futuriste (1913) diventando il protagonista del futurismo in Francia. Partecipò alla guerra, rimanendo ferito alla testa. Nel 1918 fu stroncato dalla peste spagnola.

Il futurismo italiano, come detto, nacque in Francia su Le Figaro, ed è proprio in questa terra che ebbe uno dei più originali ed importanti poeti del primo Novecento, Guillaime Apollinaire, pseudonimo per Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, nato nel 1880 a Roma da nobildonna polacca e ufficiale borbonico. Dopo aver viaggiato per le capitali europee si stabilì a Parigi. Qui visse intensamente la cultura della capitale francese intervenendo a favore delle avanguardie artistiche. Grazie all’incontro con Marinetti, pubblicò L’antitradition futuriste (1913) diventando il protagonista del futurismo in Francia. Partecipò alla guerra, rimanendo ferito alla testa. Nel 1918 fu stroncato dalla peste spagnola.

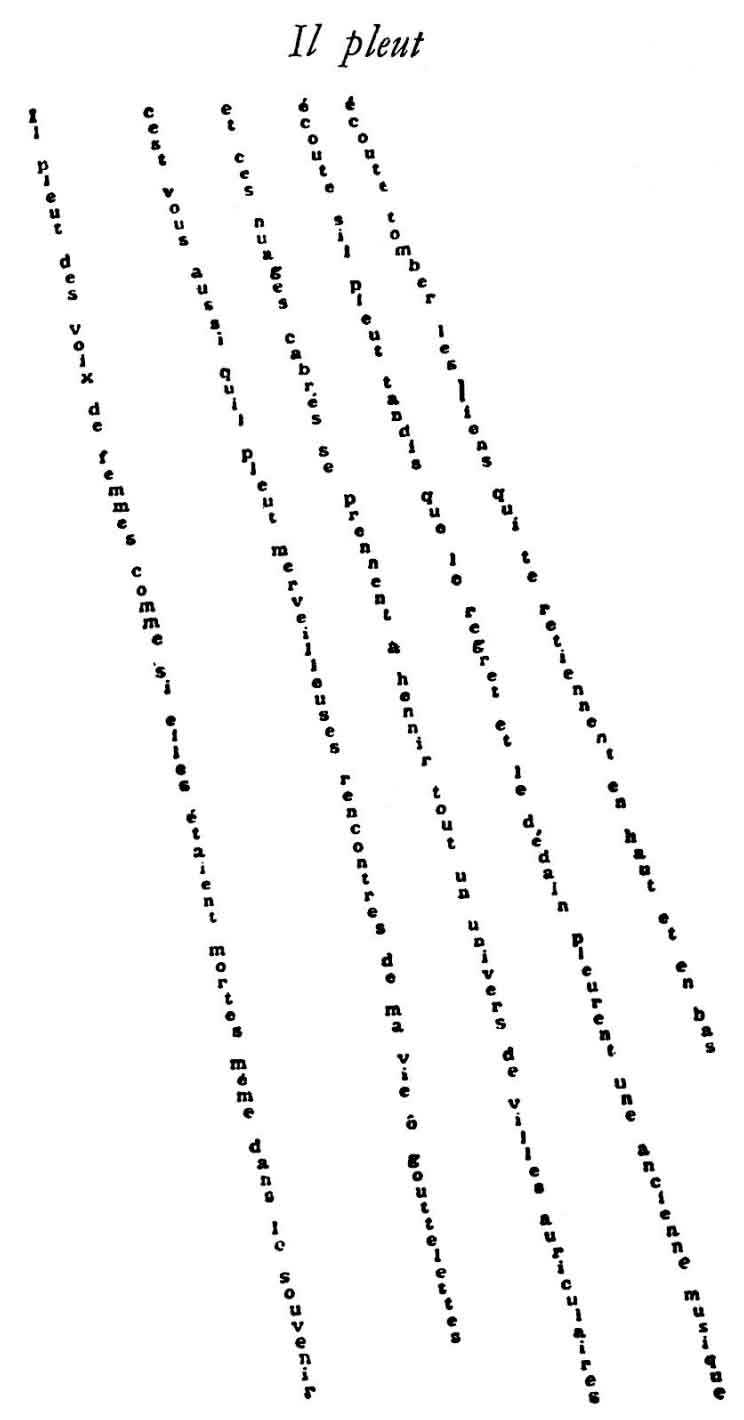

Le sue opere più importanti sono poetiche Alcools (1913) e Calligrammes (1918). E’ in quest’ultima che vediamo le più ardite soluzioni formali come Piove:

Piovono voci di donna come se fossero morte anche nel ricordo. Siete anche voi che piovete meravigliosi incontri della mia vita o gocciolette. E quelle nuvole impennate cominciano a nitrire tutto un universo di città auricolari. Ascolta se piove mentre il rimpianto e lo sdegno piangono una musica antica Ascolta cadere i legami che ti trattengono in alto e in basso.

Dove le parole vengono disposte come fossero una serie di gocce cadenti dall’alto in basso, come fa appunto la pioggia.

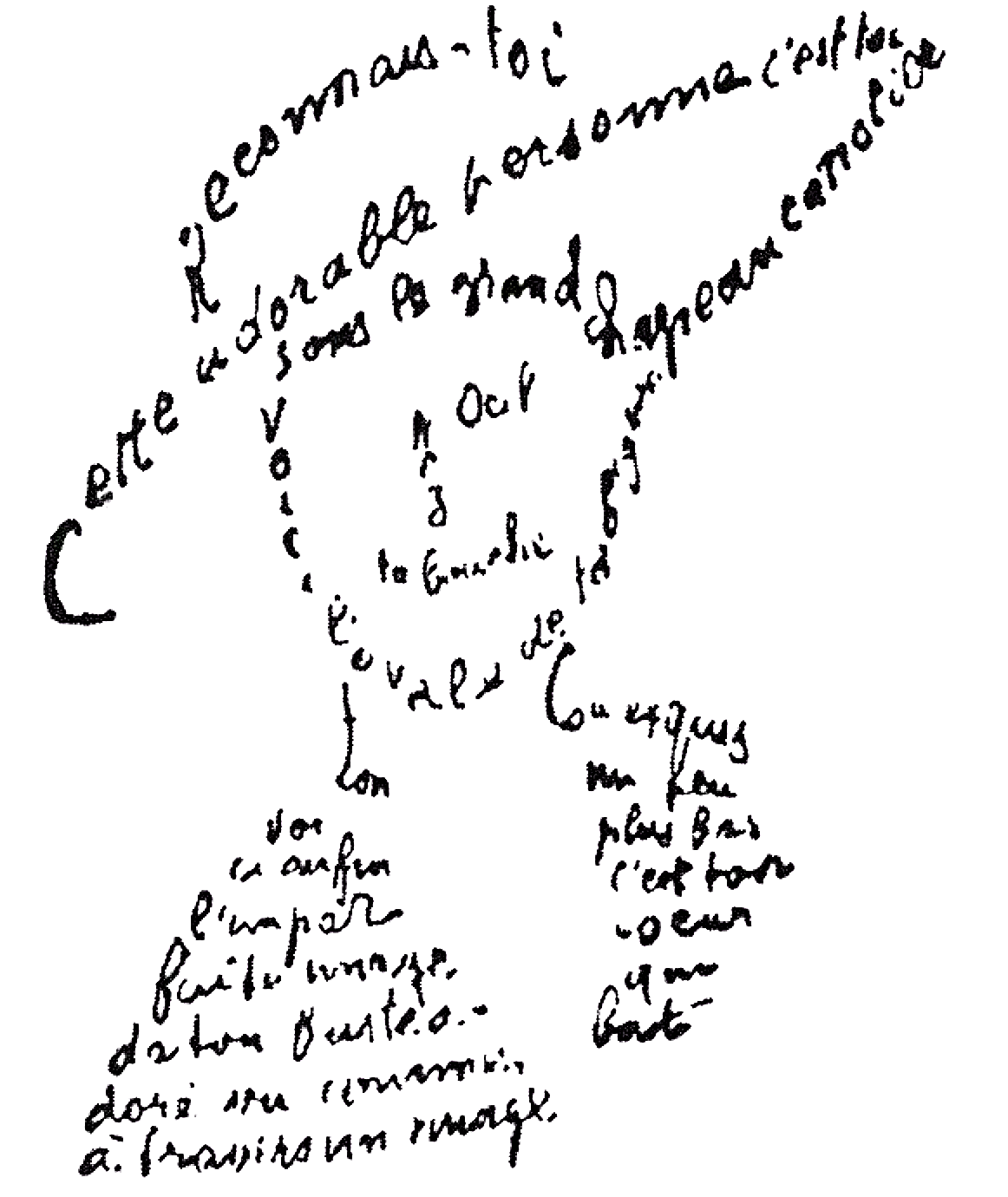

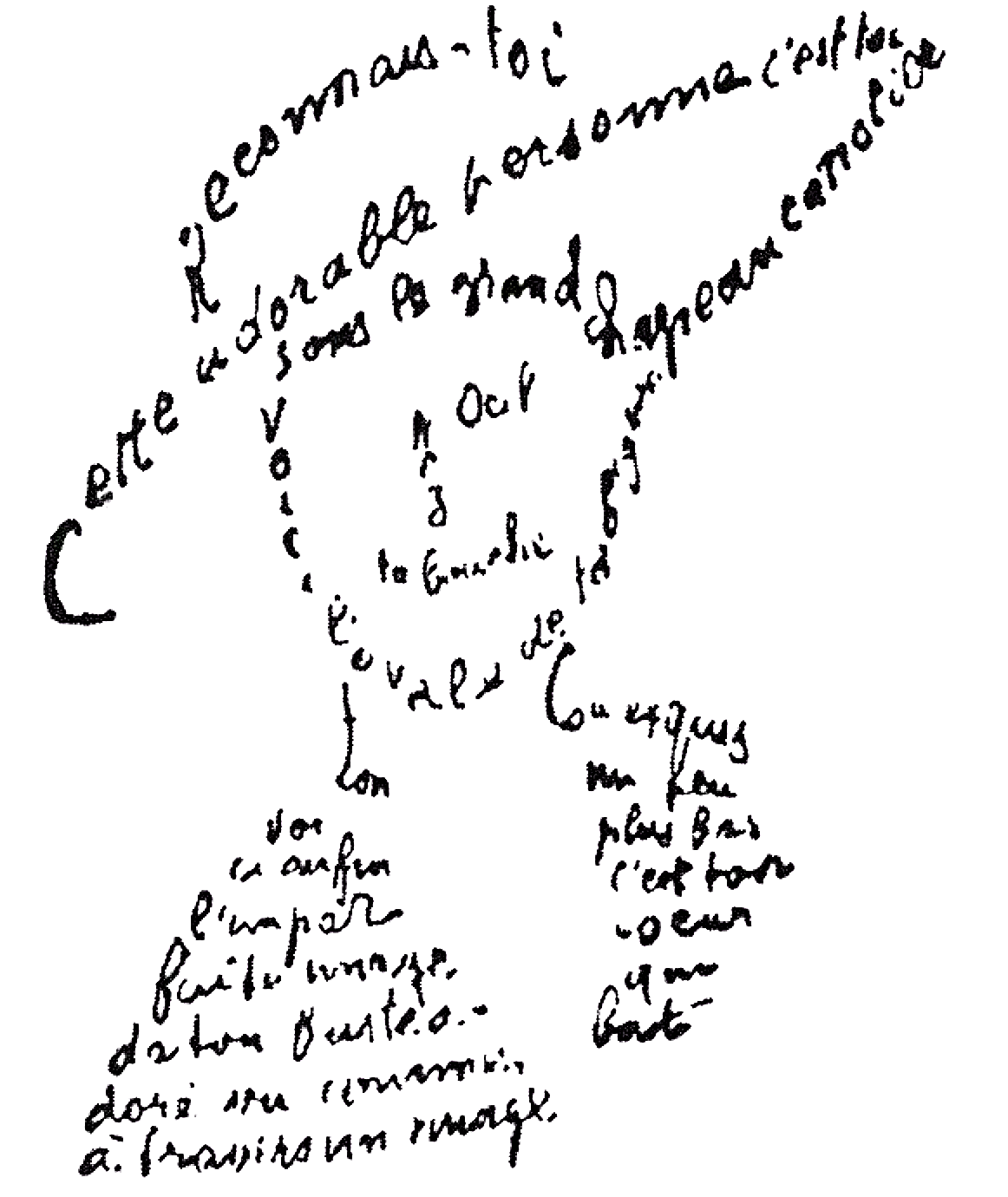

Riconosciti. Questa adorabile persona sei tu sotto il grande cappello da canottiere. Occhio, naso , la bocca. Ecco l’ovale del tuo viso. Il tuo collo bellissimo. Ecco infine l’immagine non completa del tuo busto adorato visto come attraverso una nuvola. Un po’ più basso è il tuo cuore che batte

Poesia scritta per una donna Lou, di cui ne era certamente innamorato, sebbene la stessa, Louise de Coligny-Chatillon, prediligesse l’amore libero ad un serio rapporto.

Vediamo proprio in questa produzione di Apollinaire quell’operazione che in Italia era già stata fatta da Govoni nel 1915. Si tratta anche qui di spezzare quelle divisioni che rendevano i generi culturali distinti e non comunicanti: l’istantaneità futurista richiedeva parola e immagini in uno stesso tratto, facendo sì che il fruitore fosse coinvolto sinesteticamente in una immediata complementarietà sensoriale.

Cubofuturismo

In Russia, su sollecitazione dell’intellettuale italiano, nacque, un anno dopo, il cubofuturismo. Esso riprende l’idea di un arte “rivoluzionaria” che esprima le grandi trasformazioni sociali allora operanti in Russia; ma proprio per questo essa accompagnerà l’esperienza della Rivoluzione del ’17.

Vladimir Majakovskj

Il più importante scrittore di tale espressione culturale è Vladimir Majakovskij (1893 – 1930), per il quale l’espressione poetica deve propagandare e diffondere gli ideali rivoluzionari. Infatti s’iscrive sin da giovane al partito bolscevico (quand’era ancora illegale) e aderisce da subito al movimento futurista cui dà espressione con la tragedia Vladimir Majakovskij. Allo scoppio della Rivoluzione, nel 1917, si dedica ad opere fortemente impegnate come Mistero buffo del 1918 e il poema celebrativo Lenin (1924). L’involuzione della spinta rivoluzionaria, che verrà testimoniata dall’opera La cimice (1928), l’arrivo di Stalin, l’esigenza da parte del potere di una cultura allineata, lo porteranno al suicidio nel 1930.

Secondo Majakovskij due sono gli obiettivi che l’intellettuale russo deve perseguire: l’abbattimento delle strutture politiche aristocratiche della Russia del tempo e il rinnovarsi completo della letteratura che tale abbattimento deve accompagnare. Per questo in lui c’è il rifiuto della guerra in quanto tale e l’esaltazione, invece, dell’atto rivoluzionario.

Intellettuali futuristi russi

Intellettuali futuristi russi

SCHIAFFO AL GUSTO DEL PUBBLICO

A chi legge il nuovo, il primigenio, l’imprevisto.

Soltanto noi siamo il volto del nostro tempo. Il corno del tempo risuona nella nostra arte verbale.

Il passato è angusto. L’accademia e Puskin sono più incomprensibili dei geroglifici.

Gettare Puskin, Dostoevskij, Tolstoj, ecc., ecc., dalla nave del nostro tempo.

Chi non dimenticherà il primo amore non conoscerà mai l’ultimo.

Chi, credulo, concederà l’ultimo amore alla profumata libidine di Balmont? Si riflette forse in essa l’anima virile del giorno d’oggi?

Chi, pusillanime, si rifiuterà di strappare la corazza di carta dal nero frac del guerriero Brjusov? O forse si riflette in essa un’aurora di inedite bellezze?

Lavatevi le mani, sudice della lurida putredine dei libri scritti da questi innumerevoli Leonid Andreev.

A tutti questi Maksim Gorkij, Kuprin, Blok, Sologub, Remizov, Avercenko, Cernyj, Kuzmin, Buni, ecc., ecc., occorre solo una villa sul fiume. Questa ricompensa riserba il destino ai sarti.

Dall’alto dei grattacieli scorgiamo la loro nullità!

Ordiniamo che si rispetti il diritto dei poeti:

- ad ampliare il volume del vocabolario con parole arbitrarie e derivate (neologismi);

- a odiare inesorabilmente la lingua esistita prima di loro

- a respingere con orrore dalla propria fronte altèra la corona di quella gloria a buon mercato, che vi siete fatta con le spazzole del bagno;

- a stare saldi sullo scoglio della parola “noi” in un mare di fischi e indignazione.

E, se nelle nostre righe permangono tuttora i sudici marchi del vostro “buon senso” e “buon gusto”, in esse tuttavia già palpitano, per la prima volta, i baleni della nuova bellezza futura della parola autonoma (autoattorta)

Lo schiaffo al gusto del pubblico nasce certamente su sollecitazione del Manifesto futurista italiano. Pubblicato nel 1912 riprese, infatti, il gusto iconoclasta per la distruzione dell’arte del passato, rappresentata dai grandi autori del passato da Puskin a Dostoevskij per rifondare un arte nuova, capace di raffigurare il tempo contemporaneo. Troviamo tuttavia più che un manifesto ideologico e “puramente tecnico” un’attenzione particolare alla parola, consapevoli che è la parola, nuova inusuale a determinare il dettato poetico, autoattorta infatti indica la parola poetica.

L’impegno di Majakovskij a far combaciare dettato poetico e slancio rivoluzionario si può commisurare nel poemetto Lenin, dedicato appunto al grande leader del bolscevismo russo:

LA MORTE DEL COMPAGNO LENIN

Ieri alle sei e cinquanta minuti,

è morto il compagno Lenin.

Ciò che ha visto quest’anno

cent’anni insieme non riusciranno a vedere.

Il giorno entrerà nella dolente memoria

dei secoli. Lo sgomento strappò un gemito al ferro:

tra i bolscevichi passò il singhiozzo

della cupa oppressione e dalle viscere li sconvolse.

Come e quando Lenin si spense?

Sulle strade e sui vicoli

navigava il Grande Teatro.

Simile a un catafalco.

La gioia si ritira come una lumaca.

Follemente corre il terrore. Nè sole nè ghiaccio,

soltanto neve nera,

nera che penetra ogni cosa

attraverso la carta dei giornali.

La notizia colpì l’operaio al tornio

come una fucilata;

come un bicchiere rovesciato di colpo sulla macchina

furono le sue lacrime.

E i contadini

che cento volte la morte

avevano fissato negli occhi,

si vergognavano del pianto davanti alle donne,

ma li tradiva l’impronta

della mano terrosa sulla guancia.

E lui che portano alla stazione

per la città che egli strappò ai signori.

La strada come un’aperta ferita

tanto dolore e in essa e tanto geme.

Qui ogni pietra conosce Lenin

fin dai primi furiosi assalti

dell’ottobre. Qui tutto ciò

di cui le bandiere sono simbolo

è stato pensato da Lenin. Qui ogni torre

ha udito la sua voce

e con lui sarebbe balzata nel fuoco. Qui

tutti gli operai conoscono Lenin:

a lui offrirono i cuori come rami di sempre verdi

gettati sulla via.

Egli guidava alla lotta prevedendo la vittoria,

egli portò i proletari al potere.

Qui il contadino

scrisse il nome di Lenin nel suo cuore

con più venerazione

che per i santi del proprio paese

perchè Lenin

comandò di chiamare nostra la terra,

la terra che gli avi fustigati

sognavano ancora nella tomba.

Lenin

Lenin

E’ qui riportata la pare dedicata alla morte di Lenin. Il poeta usa l’iperbole per descrivere il capo rivoluzionario e lo fa attraverso uno stile che potremo definire, più che futuristico, certamente epico. La successione dei versi, per lo più in successione paratattica, tuttavia, non fanno a meno di ardite similitudini: La gioia si ritira come una lumaca oppure come un bicchiere rovesciato di colpo sulla macchina furono le sue lacrime a determinare sia il senso quasi d’incredulità, che quello di dolore, accompagnato tuttavia dalla consapevolezza di esser stati liberati. Sebbene sia Lenin il protagonista del poemetto, sono i bolscevichi ad essere in primo piano che accompagnano e piangono verso l’ultima dimora il loro eroe.

LA GUERRA E’ DICHIARATA

«Edizione della sera! Della sera! Della sera!

Italia! Germania! Austria!»

E sulla piazza, lugubremente listata di nero,

si effuse un rigagnolo di sangue purpureo!

Un caffè infranse il proprio muso a sangue,

imporporato da un grido ferino:

«Il veleno del sangue nei giuochi del Reno!

I tuoni degli obici sul marmo di Roma!»

Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette

gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio,

e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava:

«Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi!»

I generali di bronzo sullo zoccolo a faccette

supplicavano: «Sferrateci, e noi andremo!»

Scalpitavano i baci della cavalleria che prendeva commiato,

e i fanti desideravano la vittoria-assassina.

Alla città accatastata giunse mostruosa nel sogno

la voce di basso del cannone sghignazzante,

mentre da occidente cadeva rossa neve

in brandelli succosi di carne umana.

La piazza si gonfiava, una compagnia dopo l’altra,

sulla sua fronte stizzita si gonfiavano le vene.

«Aspettate, noi asciugheremo le sciabole

sulla seta delle cocottes nei viali di Vienna!»

Gli strilloni si sgolavano: «Edizione della sera!

Italia! Germania! Austria!»

E dalla notte, lugubremente listata di nero,

scorreva, scorreva un rigagnolo di sangue purpureo.

Poesia nella quale Majakovskij contrappone all’eccitazione per la guerra la sua inaudita barbarie. Si osservi con quanta capacità agli strilli iniziali dei banditori di riviste risponda il rigagnolo di sangue, la ferinità del popolo che schiaccia la libertà sotto le scarpe e ancora le immagini delle baionette, brandelli di carne per terminare con il lancinante scorrere di sangue. Quanto lontana “la guerra sola igiene del mondo” di marinettiana memoria! Qui Majakovskij vuole denunciare come dietro ogni guerra ci siano interessi imperialistici e lo fa con una serie d’incredibili analogie attraverso le quali, con forza invitano ad una lettura politica del testo, dedicata cioè a quel popolo che non deve ancora una volta cadere nella trappola che il potere, generalmente parlando, gli ha preparato.

Le guardie rosse al palazzo d’inverno

Le guardie rosse al palazzo d’inverno

Velimir Chlebnikov

Altro importantissimo poeta russo futurista è Velimir Chlebnikov (1885 – 1922). Laureato in matematica egli è il teorizzatore dello zaum, tecnica attraverso la quale si riesce a creare nuove parole e nuovi suoni frutto di un processo mentale (transmentale) che egli associa alla logica cognitiva matematica. “Poeta per i poeti” come lo definì Majakovskji fece una vita errabonda e nomade, finendo per morire in giovane età per l’avvenuta paralisi e inedia.

IMPARARE LE PAROLE

Preposto al servizio delle stelle,

io giro, come una ruota,

che s’invola all’istante sull’abisso,

che finisce sull’orlo del precipizio,

io imparo le parole.

Come possiamo notare da questo brevissimo testo il poeta, al servizio dell’immaginazione, in uno spazio che varia sull’abisso e sul suo limite cerca e impara parole nuove per il suo nuovo dettato poetico (processo transmentale).

BOBEÒBI SI CANTAVANO LE LABBRA

Bobeòbi si cantavano le labbra

Veeòmi si cantavano gli sguardi

Pieéo si cantavano le ciglia.

Lieeéi si cantava l’aspetto

Gsì gsì gséo si cantava la catena.

Così, sulla tela di alcune corrispondenze

fuori della continuità viveva il Volto.

Poesia del 1909, in anticipo sullo schiaffo ma proprio per questo assolutamente geniale: sentiamo in essa un’eco simbolista, determinata dall’idea di corrispondenze di baudeleriana memoria cui corrispondono suoni dell’alfabeto russo (qui, chiaramente non riprodotti) associati a parti del volto allo stesso modo con cui Rimbaud si riferiva a suoni vocalici associati ad immagini, il tutto riportato all’interno di una scomposizione del volto che sembra a sua volta rimandare alle esperienze dell’avanguardia pittorica cubista di Picasso. In un breve testo l’intera rivoluzione culturale del Novecento.

Dadaismo

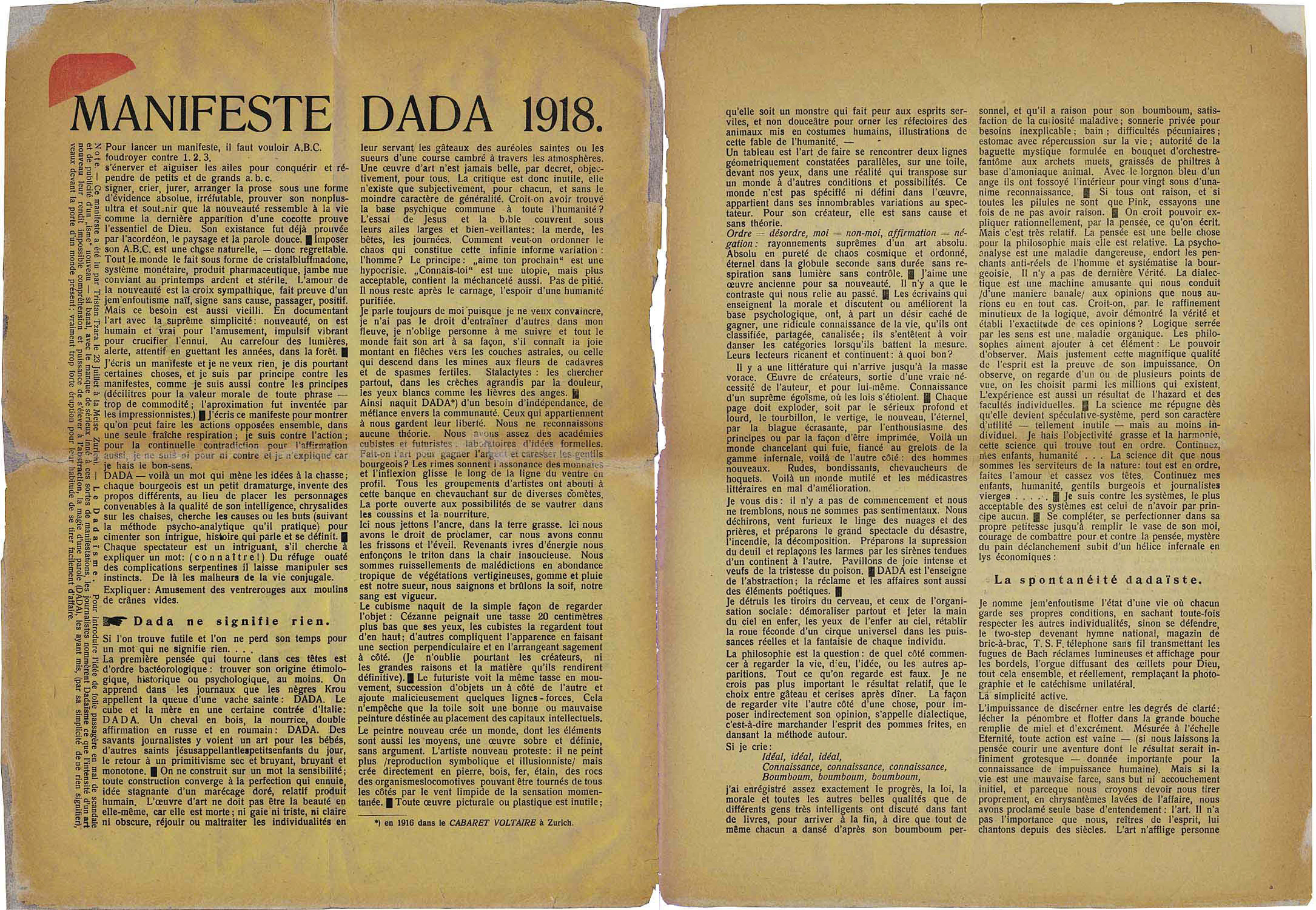

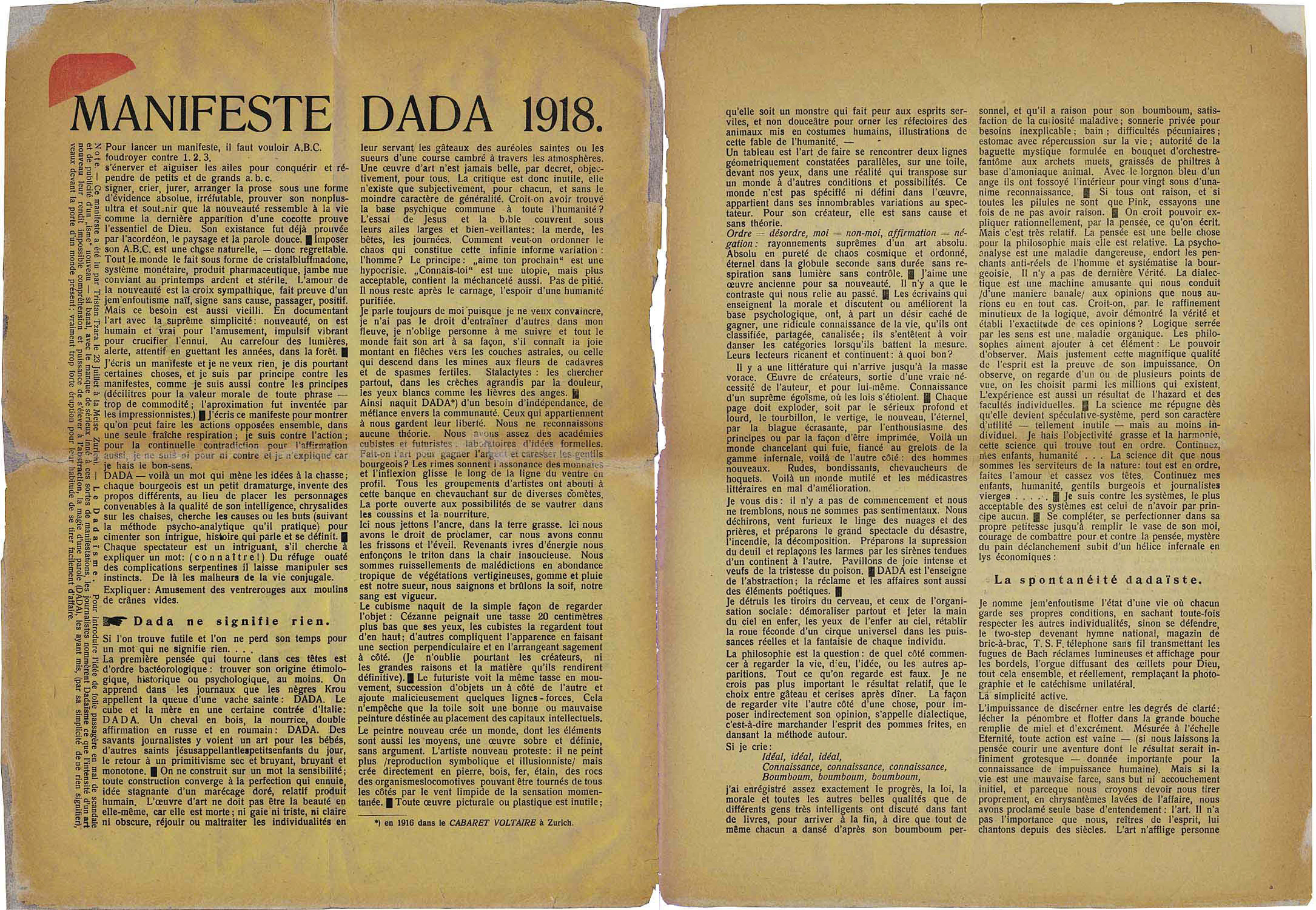

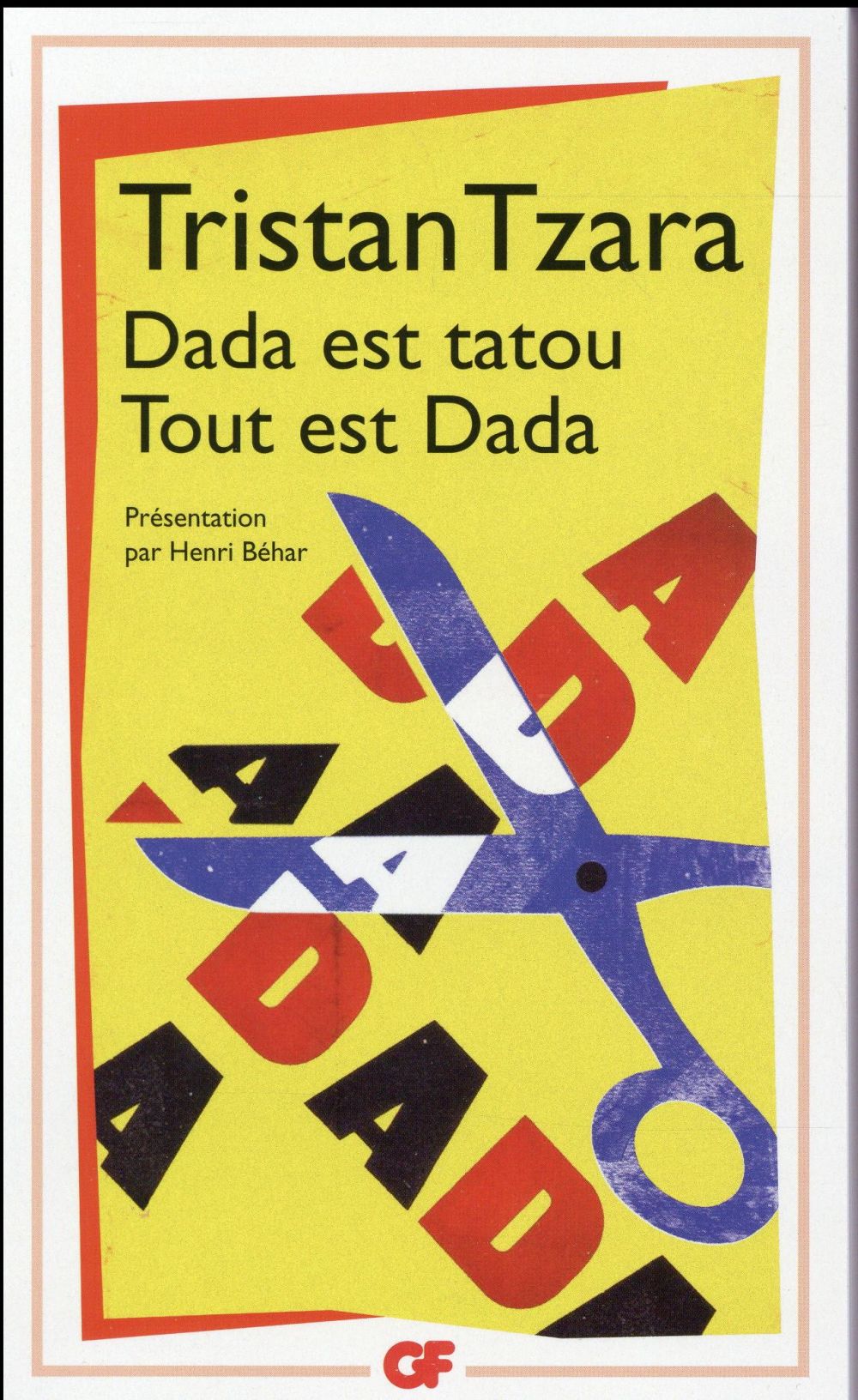

Il dadaismo nasce a Zurigo nel ’16 da Tristan Tzara. Questo movimento si caratterizza per il rifiuto della politica ed il rifiuto del modernismo.

MANIFESTO DADA

Per lanciare un manifesto bisogna volere: A, B, C, scagliare invettive contro 1, 2, 3, eccitarsi e aguzzare le ali per conquistare e diffonder grandi e piccole a, b, c, firmare, gridare, bestemmiare, imprimere alla propria prosa l’accento dell’ovvietà assoluta, irrifiutabile, dimostrare il proprio non-plus-ultra e sostenere che la novità somiglia alla vita tanto quanto l’ultima apparizione di una cocotte dimostri l’essenza di Dio.

Scrivo un manifesto e non voglio niente, eppure certe cose le dico, e sono per principio contro i manifesti, come del resto sono contro i principi (misurini per il valore morale di qualunque frase). Scrivo questo manifesto per provare che si possono fare contemporaneamente azioni contradittorie, in un unico refrigerante respiro; sono contro l’azione, per la contraddizione continua e anche per l’affermazione, non sono né favorevole né contrario e non dò spiegazioni perchè detesto il buon senso.

DADA non significa nulla.

Se lo si giustifica futile e non si vuol perdere tempo per una parola che non significa nulla. Il primo pensiero che ronza in questi cervelli è di ordine batteriologico: trovare l’origine etimologica, storica, o per lo meno psicologica. Si viene a sapere dai giornali che i negri Kru chiamano la coda di una vacca sacra DADA. Il cubo e la madre di non so quale regione italiana: DADA. Il cavallo a dondolo, la balia, doppia conferma russa e romena: DADA. Alcuni giornalisti eruditi ci vedono un arte per i neonati, per latri santoni, versione attuale di Gesùcheparlaaifanciulli, è il ritorno ad un primitivismo arido e chiassoso, chiassoso e monotono. Non si può costruire tutta la sensibilità su una parola, ogni costruzione converge nella perfezione che annoia, idea stagnante di una palude dorata, prodotto umano relativo.

L’opera d’arte non deve rappresentare la bellezza che è morta. Un’opera d’arte non è mai bella per decreto legge, obiettivamente, all’unanimità. La critica è inutile, non può esistere che soggettivamente, ciascuno la sua, e senza alcun carattere di universalità. Si crede forse di aver trovato una base psichica comune a tutta l’umanità? Come si può far ordine nel caos di questa informa entità infinitamente variabile: l’uomo? Parlo sempre di me perché non voglio convincere nessuno, non ho il diritto di trascinare gli altri nella mia corrente, non costringo nessuno a seguirmi e ciascuno si fa l’arte che gli pare.

Così nacque DADA da un bisogno d’indipendenza. Quelli che dipendono da noi restano liberi. Noi non ci basiamo su nessuna teoria. Ne abbiamo abbastanza delle accademie cubiste e futuriste: laboratori di idee formali: Forse che l’arte si fa per soldi e per lisciare il pelo dei nostri cari borghesi? Le rime hanno il suono delle monete. Il ritmo segue e il ritmo della pancia vista di profilo.

Tutti i gruppi di artisti sono finiti in banca, cavalcando differenti comete. Una porta aperta ha la possibilità di crogiolarsi nel caldo dei cuscini e nel cibo. Il pittore nuovo crea un mondo i cui elementi sono i suoi stessi mezzi, un’opera sobria e precisa, senza oggetto. L’artista nuovo si ribella: non dipinge più (riproduzione simbolica e illusionistica) ma crea direttamente con la pietra, il legno, il ferro, lo stagno, macigni, organismi, locomotive che si possono voltare da tutte le parti, secondo il vento limpido della sensazione del momento.

Qualunque opera pittorica o plastica è inutile; che almeno sia un mostro capace di spaventare gli spiriti servili, e non la decorazione sdolcinata dei refettori degli animali travestiti da uomini, illustrazioni della squallida favola dell’umanità .Un quadro è l’arte di fare incontrare due linee, parallele per constatazione geometrica, su una tela, davanti ai nostri occhi, secondo la realtà di un mondo basato su altre condizioni e possibilità. Questo mondo non è specificato, né definito nell’opera, appartiene alle sue innumerevoli variazioni allo spettatore.

La spontaneità dadaista.

L’arte è una cosa privata. L’artista lo fa per se stesso. L’artista, il poeta, apprezza il veleno della massa che si condensa nel caporeparto di questa industria. E’ felice quando si sente ingiuriato: una prova della sua incoerenza. Abbiamo bisogno di opere forti, dirette e imcomprese, una volta per tutte. La logica è una complicazione. La logica è sempre falsa. Tutti gli uomini gridano: c’è un gran lavoro distruttivo, negativo da compiere: spazzare, pulire. Senza scopo né progetto alcuno, senza organizzazione: la follia indomabile, la decomposizione. Qualsiasi prodotto del disgusto suscettibile di trasformarsi in negazione della famiglia è DADA; protesta a suon di pugni di tutto il proprio essere teso nell’azione distruttiva: DADA; presa di coscienza di tutti i mezzi repressi fin’ora dal senso pudibondo del comodo compromesso e della buona educazione: DADA ; abolizione della logica; belletto degli impotenti della creazione: DADA ; di ogni gerarchia ed equazione sociale di valori stabiliti dai servi che bazzicano tra noi: DADA ; ogni oggetto, tutti gli oggetti, i sentimenti e il buoi, le apparizioni e lo scontro inequivocabile delle linee parallele sono armi per la lotta: DADA ; abolizione della memoria: DADA ; abolizione dell’archeologia: DADA ; abolizione dei profeti: DADA ; abolizione del futuro: DADA ; fede assoluta irrefutabile inogni Dio che sia il prodotto immediato della spontaneità: DADA .”

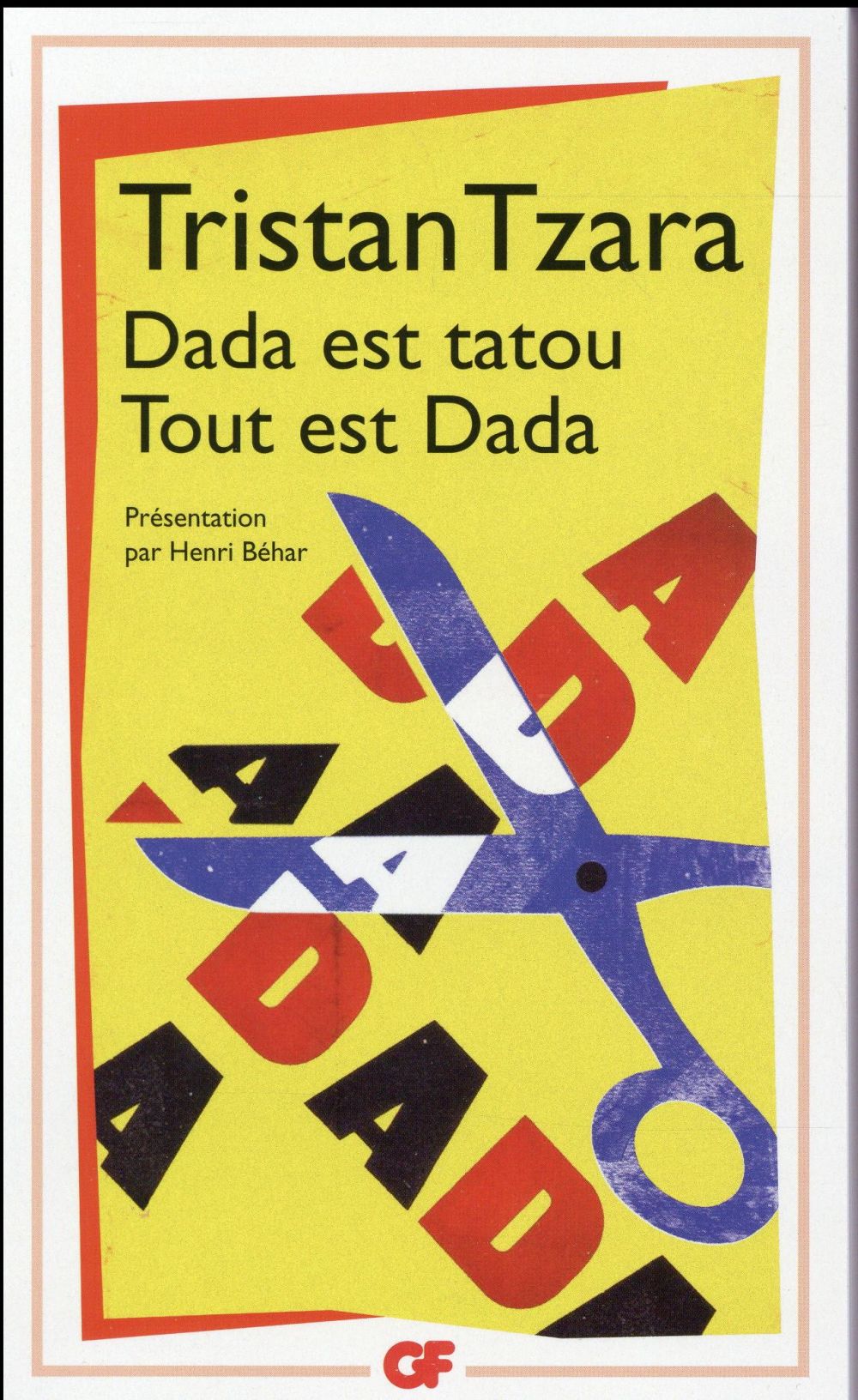

Tristan Tzara

Tristan Tzara

Egli è animato dall’idea che l’arte sia un prodotto cosmopolita concepito in chiave ludica. L’arte, infatti, per Tzara, è il prodotto della spontaneità, della primitività creatrice, della libertà, dell’attimo immediato e aleatorio. Ciò porta l’artista dada a rifiutare qualsiasi logica dell’espressione e della comunicazione (dada, infatti, non significa nulla). Pertanto i prodotti artistici sono frutto di giochi verbali, onomatopee, non sense. Essi cioè rendono attuale l’idea della “sregolatezza” di Rimbaud: per questo più che le opere artistiche sono importanti i gesti provocatori.

PER FARE UNA POESIA DADAISTA

Prendete un giornale.

Prendete un paio di forbici.

Scegliete nel giornale un articolo che abbia lunghezza

che voi dare alla vostra poesia.

Ritagliate l’articolo.

Tagliate ancora con cura ogni parola che forma tale articolo

E mettete tutte le parole in un sacchetto.

Agitate dolcemente.

Tirate fuori le parole una dopo l’altra, disponendole nel-

l’ordine con cui le estrarrete.

Copiatele coscienziosamente.

La poesia vi rassomiglierà.

Ed eccovi diventato uno scrittore infinitamente originale e

fornito di una sensibilità incantevole, benché, s’intende, in-

compresa dalla gente volgare.

E’ una poesia programmatica, cioè una poesia nella quale Tzara illustra il modo attraverso cui costruire un testo. Dice il critico delle avanguardie storiche De Micheli riguardo a Per fare una poesia dadaista, che essa rappresenta: “l’aspirazione dei dadaisti verso una società che non fosse soggetta alle regole stabilite da una società sgradevole e nemica dell’uomo: regole politiche, morali, ma anche artistiche. Questa poetica infine era ancora un “gesto”, apparteneva a quei modi energici, intransigenti, esclusivi coi quali Dada dava battaglia alla mentalità piccolo borghese, accademica, codina, che s’annidava spesso anche tra quegli artisti che si credevano all’avanguardia”

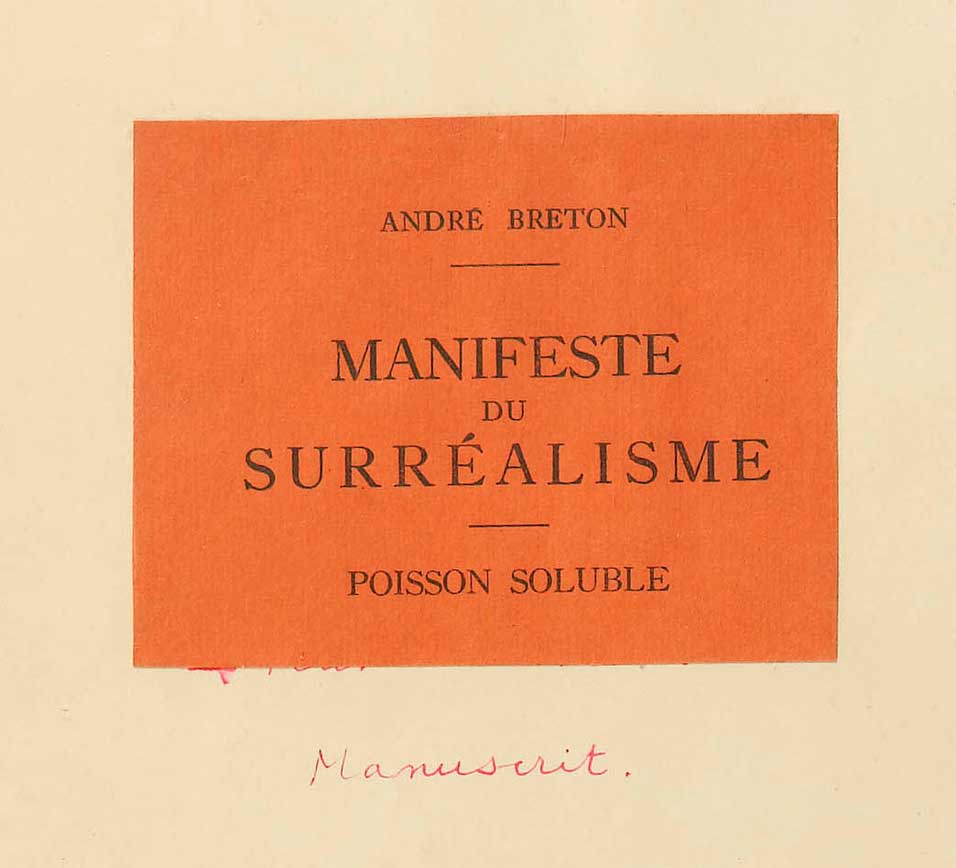

Il surrealismo nasce in Francia nel ’24 e dichiara, nel suo primo manifesto, il rifiuto per ogni tipo di realismo.

MANIFESTO DEL SURREALISMO

La sola parola libertà è tutto ciò che ancora mi esalta. La credo atta ad alimentare, indefinitamente, l’antico fanatismo umano. Risponde senza dubbio alla mia sola aspirazione legittima. Tra le tante disgrazie di cui siamo eredi, bisogna riconoscere che ci è lasciata la MASSIMA LIBERTA’ dello spirito. Sta a noi non farne cattivo uso. Ridurre l’immaginazione in schiavitù, fosse anche a costo di ciò che viene chiamato sommariamente felicità, è sottrarsi a quel tanto di giustzia suprema che possiamo trovare in fondo a noi stessi. La sola immaginazione mi rende conto di ciò che PUO’ ESSERE, e questo basta a togliere un poco il terribile interdetto; basta, anche, perchè io mi abbandoni ad essa senza paura di essere tratto in inganno (come se fosse possibile un inganno maggiore). Dove comincia a diventare nociva e dove si ferma la sicurezza dello spirito? Per lo spirito, la possibiltà di errare non è piuttosto la contingenza del bene?

Resta la follia, la follia “da rinchiudere”, come è stato detto giustamente. Questa o l’altra…Ognuno sa infatti che i pazzi devono il loro internamento ad un certo numero di azioni legalmente reprensibili, e che, in mancanza di queste azioni, la loro libertà (quello che si può vedere della loro libertà) non può essere messa in causa. Che essi siano, in qualche misura, vittime della loro immaginazione, sono pronto a concederlo, nel senso che essa li spinge all’inosservanza di certe regole, fuori delle quali il genere si sente leso, come ogni uomo sa a proprie spese. Ma il profondo distacco che dimostrano nei confronti della nostra critica e persino dei diversi castighi che vengono loro inflitti, lascia supporre che attingano un grande conforto dall’immaginazione, che apprezzino abbastanza il loro delirio per sopportare che sia valido soltanto per loro. E, in effeti, le allucinazioni, le illusioni, eccetera, sono una fonte non trascurabile di godimenti………

Viviamo ancora sotto il regno della logica: questo, naturalmente, è il punto cui volevo arrivare. ma ai giorni nostri, i procedimenti logici non si applicano più se non alla soluzione di problemi di interesse secondario. Il razionalismo assoluto che rimane di moda ci permette di considerare soltanto fatti strettamente connessi alla nostra esperienza. I fini logici, invece, ci sfuggono. Inutile aggiungere che l’esperienza stessa si è vista assegnare dei limiti. Gira dentro una gabbia dalla quale è sempre più difficile farla uscire. Anch’essa poggia sull’utile immediato, ed è sorvegliata dal buon senso. In nome della civiltà, sotto pretesto di progresso, si è arrivati a bandire dallo spirito tutto ciò che, a torto o a ragione, può essere tacciato di superstizione, di chimera; a proscrivere qualsiasi modo di ricerca della verità che non sia conforme all’uso. Si direbbe che si debba a un caso fortuito se di recente è stata riportata alla luce una parte del mondo intellettuale, a mio parere di gran lunga la più importante, di cui si ostentava di non tenere più conto. Bisogna rendere grazie alle scoperte di Freud. In forza di queste scoperte, si delinea finalmente una corrente d’opinione grazie alla quale l’esploratore umano potrà spingere più avanti le proprie investigazioni, sentendosi ormai autorizzato a non considerare soltanto le realtà sommarie. L’immaginazione è forse sul punto di riconquistare i propri diritti……….

L’uomo propone e dispone. Sta soltanto in lui appartenersi interamente, cioè mantenere allo stato anarchico la banda di giorno in giorno più temibile dei suoi desideri. La poesia glielo insegna. Essa porta in se il compenso perfetto delle miserie che sopportiamo. Può essere anche un’ordinatrice se soltanto, sotto il colpo di una delusione meno intima, ci lasciamo andare a prenderla sul tragico. Venga un tempo in cui essa decreti la fine del denaro e spezzi da sola il pane del cielo per la terra! Ci saranno ancora delle assemblee sulle pubbliche piazze, e dei MOVIMENTI cui non avete sperato di prendere parte. Addio selezioni assurde, sogni d’abisso, rivalità, lunghe pazienze, fuga delle stagioni, ordine artificiale delle idee, rampa del pericolo, tempo per tutto! Che ci si dia soltanto la pena di PRATICARE la poesia. Non sta a noi, che già ne viviamo, cercare di far prevalere quel che ci sembra di essere riusciti a scoprire fin qui!………..

Soupault ed io designammo col nome di SURREALISMO il nuovo modo di espressione pura che avevamo a nostra disposizione, e che eravamo impazienti di trasmettere ai nostri amici. Credo che oggi non sia più necessario tornare su questa parola………..

Bisognerebbe essere in mala fede per contestare il diritto che abbiamo di usare la parola SURREALISMO nel senso particolararissimo in cui l’intendiamo perchè è chiaro che prima di noi questa parola non aveva avuto fortuna. La definisco dunque una volta per tutte.

SURREALISMO, n. m. Automatismo tipico puro col quale ci si propone di esprimere, sia verbalmete, sia per iscritto, sia in qualsiasi altro modo, il funzionamento reale del pensiero. Dettato del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale.

ENCICL. Filos. Il surrealismo si fonda sull’idea di un grado di realtà superiore connesso a certe forme d’associazione finora trascurate, sull’onnipotenza del sogno, sul gioco disinteressato del pensiero. Tende a liquidare definitivamente tutti gli altri meccanismi psichici e a sostituirsi ad essi nella risoluzione dei principali problemi della vita. Hanno fatto atto di SURREALISMO ASSOLUTO Aragon, Baron, Boiffard, Breton, Carrive, Crevel, Delteil, Desnos, Eluard, Gérard, Limbour, Malkine, Morise, Naville, Noll, Péret, Picon, Soupault e Vicrat.”

André Breton

André Breton

Dal manifesto si evince che il surrealismo nega qualsiasi rapporto con la razionalità; viene infatti reciso ogni legame logico frutto di un pensiero determinato. Esso, sottolineando l’importanza della scoperta dell’inconscio da parte di Freud, intende l’arte come registrazione dei moti psichici inconsci dell’individuo (artista), infatti vede l’inconscio come il luogo dell’autentico, della libertà, dell’assenza delle contraddizioni e tesoro d’immagini e associazioni assolutamente originali. In questo senso il surrealismo elabora, per la letteratura, il concetto di scrittura automatica. Tuttavia essa non ha nulla a che fare con il non-sense dadaista: l’autore surrealista ha coscienza che le parole hanno un senso, suo compito sarà quello di conservarlo e rendere “visionariamente” intuibile l’inconscio del poeta.

Non è un caso che il suo fondatore André Breton (1896 – 1966) ebbe con la neuropsichiatria una fecondo rapporto: studiata all’Università di Parigi, durante la guerra prestò servizio presso ospedali di psichiatrici. La sua intuizione fu quella di coniugare la dissociazione psichica ed il flusso di coscienza alle avanguardie culturali del tempo, fondando appunto, insieme ad altri intellettuali francesi, il movimento del surrealismo.

Predicando in un certo qual modo la piena libertà d’espressione e quindi il concetto più esteso, se si vuole, della libertà, il movimento non poteva non avere rapporti con i movimenti politici, ma furono rapporti sempre difficili. Breton si iscrisse al Partito Comunista, ma ne uscì nel 1933.

LA STRADA DI SAN ROMANO

La poesia si fa in un letto come l’amore

le sue lenzuola sfatte sono l’aurora delle cose

la poesia si fa nei boschi

Ha lo spazio che le occorre

non questo ma quello che condizionano

l’occhio del nibbio

la rugiada sull’equiseto

il ricordo di una bottiglia di Traminer appannata su un vassoio d’argento

un’alta colonna di tormalina sul mare

e la strada dell’avventura mentale

che sale a picco

si ferma e subito s’ingarbuglia

Non è cosa da gridare dai tetti

È sconveniente lasciare la porta aperta

o chiamare dei testimoni

I banchi di pesci le siepi di cinciallegre

i binari all’entrata di una grande stazione

i riflessi delle due rive

i solchi del pane

le bolle del ruscello

i giorni del calendario

l’iperico

l’atto d’amore e l’atto poetico

sono incompatibili

con la lettura del giornale ad alta voce

Il senso del raggio di sole

il luccichio azzurro che rilega i colpi d’ascia del taglialegna

il filo dell’aquilone a forma di cuore o di nassa

il battito ritmico della coda dei castori

la diligenza del lampo

il lancio di confetti dall’alto di vecchie scalininate

la valanga

La camera degli incantesimi

no signori non si tratta dell’ottava Camera

né dei vapori della camerata la domenica sera

Le figure di danza eseguite in trasparenza sopra gli stagni

la delimitazione di un corpo di donna contro il muro al lancio dei coltelli

le volute chiare del fumo

la curva della spugna delle Filippine

le gemme del serpente corallo

il varco dell’edera tra le rovine

Lei ha tutto il tempo davanti a sé

La stretta poetica come la stretta carnale

finché dura

impedisce le prospettive di miseria del mondo

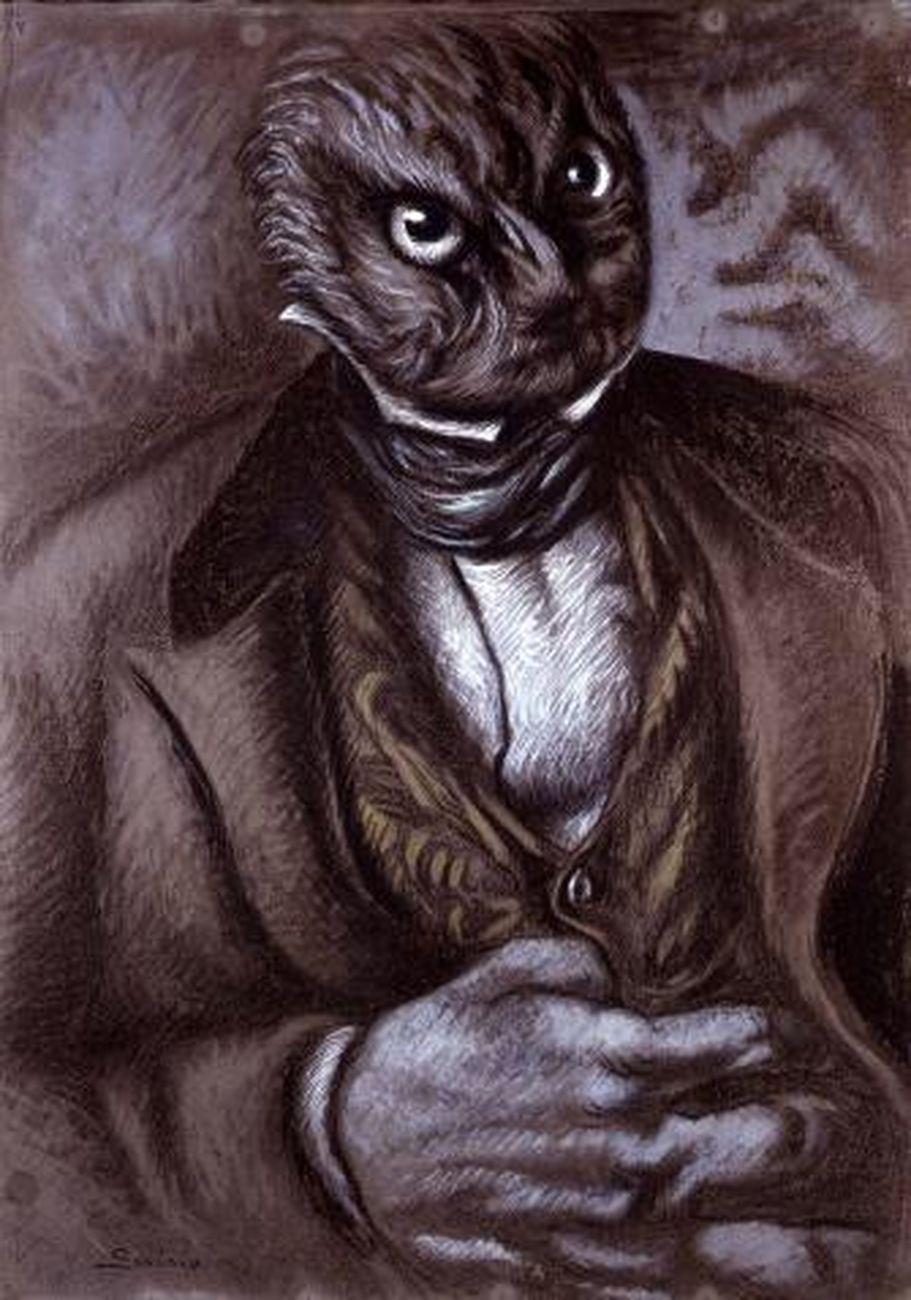

Jerome Brian: ritratto di André Breton

Jerome Brian: ritratto di André Breton

Il testo poetico inizia con un enunciazione associando l’atto creativo come atto erotico. E’ evidente come la scoperta surrealista di Freud debba in qualche modo necessariamente riferirsi al sesso. Circolarmente la poesia, come detto inizia con l’immagine di poesia simile ad un atto sessuale (La poesia si fa in un letto come l’amore le sue lenzuola sfatte sono l’aurora delle cose la poesia si fa nei boschi) e finisce nel ribadire l’identità dell’atto poetico con lo stesso atto fisico La stretta poetica come la stretta carnale finché dura impedisce le prospettive di miseria del mondo). Al centro lo spazio poetico/sessuale frutto di una potente immaginazione individuale che rinnega la razionalità o qualsiasi riferimento al reale, descritto attraverso un rapporto di pura e sola analogia, (l’atto d’amore e l’atto poetico sono incompatibili con la lettura del giornale ad alta voce… impedisce le prospettive del mondo) infatti l’atto d’amore e poetico non si delimitano spazialmente né temporalmente (ha lo spazio che le occorre… ha tutto il tempo davanti a sé), ma hanno come confini soltanto l’onirico.

Paul Éluard

Paul Éluard

Il più grande poeta surrealista, per meglio dire le migliori raccolte poetiche L’amour de la poésie e Capitale de la dolueur nate all’interno di questo movimento appartengono a Paul Éluard, pseudonimo di Eugéne Grindel (1895 – 1952). La sua particolarità sta nella ricerca di una limpidezza stilistica dettata dalla ricerca di un’espressività immediata, senza per questo rinnegare o tradire il senso della complessità del reale e del profondo dell’individuo. La semplicità in Éluard è figlia della sua fiducia nella vita che si traduce nell’amore, capace di sconfiggere la solitudine e il senso d’alienazione. L’incontro con la donna rappresenta infatti l’apertura verso un mondo altro in cui si ci conosce/scopre a vicenda, alla ressemblance, dice Éluard che scoperta della somoglianza che ci conduce alla fedeltà dell’amore. Questo è quello che si evince nella poesia che segue:

LA CURVA DEI TUOI OCCHI

La curva dei tuoi occhi intorno al cuore

ruota un moto di danza e di dolcezza,

aureola di tempo, arca notturna e fida

e se non so più quello che ho vissuto

è perchè non sempre i tuoi occhi mi hanno visto.

Foglie di luce e spuma di rugiada

canne del vento, risa profumate,

ali che il mondo coprono di luce,

navi che il cielo recano ed il mare,

caccia dei suoni e fonti dei colori,

profumi schiusi da una cova di aurore

sempre posata su paglia degli astri,

come il giorno vive di innocenza,

così il mondo vive dei tuoi occhi puri

e va tutto il mio sangue in quegli sguardi.

Paul Éluard e Gala (musa dei surrealisti)

Paul Éluard e Gala (musa dei surrealisti)

E’ nella capacità di guardarsi, sembra dirci il poeta, che c’è vita, perché si è vicini. Il tutto descritto con un rapimento sensoriale di cui testimonianza sono le sinestesie e le iperboli.

La presenza di una forte tradizione classicista cui corrisponde la mancanza di una cultura del mistero e dell’inesprimibile come nel romanticismo nordico, hanno fatto sì che le avanguardie letterarie improntate sul gioco combinatorio e sul non sense (il dadaismo) e sulla pura espressione dell’inconscio non trovarono terreno stabile nella cultura italiana, ma influenzarono pochi autori che, suggestionati o meno che fossero, produssero, intorno agli anni ’30, opere che potremo definire “surrealiste”. Non è un caso che i due più rappresentativi autori che si avvicinarono all’avanguardia di André Breton, Alberto Savinio e Tommaso Landolfi, furono piuttosto isolati.

Alberto Savinio

Alberto Savinio (1891 – 1952), fratello del famoso pittore metafisico Giorgio De Chirico, si dedicò, grazie anche a frequentazioni francesi, a rifondare le arti in genere a partire dalla musica (aveva studiato pianoforte ad Atene, dov’era nato) dando vita al “sincerismo” basato sulla non-armonia. Fu anche un prolifico autore, inaugurando il genere onirico-grottesco con il testo teatrale francese Les chants de la mi-mort. A livello pittorico partecipò insieme al fratello alla scuola metafisica, collaborando alla rivista Valori plastici. In Italia scrisse per la La voce e La Ronda.

DOMESTICA SELVA

La stampa di tutta Europa ha salutato nel dottor Eleuterio Mikalis, il primo “nudista” in ordine di tempo. Di passaggio nella capitale della Grecia, mi punse vaghezza di conoscere di persona un uomo così pittorescamente famoso. Ignoro in quale ramo dello scibile Eleuterio Mikalis fosse addottorato, posso attestare per converso che questo signore è costumatissimo e preciso. Gli spedii la mia lettera con l’ultima levata di giovedì, l’indomani ricevei la risposta del “dottor” che m’invitava a casa sua per il pomeriggio tardo.

Mi preparai a quella visita come a un convegno d’amore. Non mancava neppure il dubbio pungente, che il nostro incontro si avesse a risolvere in una bolla di sapone. “In via del Pireo di fronte al Conservatorio” precisava la lettera cortese.

Il pomeriggio era estivamente caldo. Le finestre del Conservatorio esalavano un fiato sonoro. Vi si mischiavano gli accordi scattanti di una polacca di Chopin, i liquidi arpeggi di un concerto di Saint-Saëns, una catarrosa scala cromatica, che un invisibile trombone tirava giù a stento.

Stavo per chiedere l’ascensore al portiere gallonato come un generale e seduto maestosamente nella guardiola di vetro, ma non so quale istinto di difesa mi suggerì di preferire le scale, sia per studiare attentamente la zona d’operazioni, sia per guardarmi le spalle, sia per prepararmi all’eventualità di una fuga.

L’aspetto era quello degli immobili adibiti ad uffici nei piani inferiori, ad abitazioni negli altri. Muri rivestiti a statura d’uomo di mattonelle bianche, porte prive di mistero che davano, questa nello studio legale dell’avvocato Spiridione Papanastassiu, quella nell’ufficio dell’ingegnere Protopapadakis, rappresentante di una ditta di pompe e stadere, quell’altra nella clinica di Sofrosine Koromilàs, levatrice patentata. Ma via via che m’inalzavo sul livello stradale, le porte diventavano sempre più gelose del segreto domiciliare. Dal terzo piano in su, le targhe rivelavano ancora un nome e un cognome, ma sulla professione e qualità serbavano il più rigoroso silenzio. Sul pianerottolo supremo, mi trovai faccia a faccia con un usciolino senza nome, contrassegnato dal numero tredici.

Un servo pelato come una pillola m’introdusse dentro una stanza adibita a studio, dal fondo della quale il dottor Mikalis mi mosse incontro con glaciale affabilità. Questi mi si mostrò come un signore barbuto e severamente vestito di nero, ma superata la prima impressione, mi avvidi che sotto il suo vestito “naturale”, Eleuterio Mikalis era completamente nudo.

«E’ per la foresta?» domandò il dottore, e alla mia risposta affermativa accennò una porticina che si apriva tra due rami dell’ampia biblioteca.

«Si rinfili il soprabito» mi consigliò il dottore. «Tenga pure il cappello in testa».

«E lei?»

«Io sono abituato».

Nel corridoio spirava un’arietta di campagna.

«Cominciamo dall’orto» annunciò il dottore, e in così dire aprì una porticina verde. Fave, piselli, fagiolini, scorzonere, ravanelli, pastinache, navone, barbe di prete, stavano schierati in bell’ordine. Stuoie e rompiventi riparavano le pianticelle più delicate. Uno spaventapasseri dominava l’esercito vegetale.

«Rende bene?».

«Rifornisco il mercato della Capnicaréa. Ma lo scarabeo melolonte, che malanno!».

«Immagino che avrà pure da combattere i bruchi, le formiche, i ratti traponi…».

Ma già il dottore era passato nel frutteto, e abbracciando con largo gesto la pomifera distesa dei peri, dei ciliegi ramosi, dei pruni, dei nespoli, delle spiree, disse: «Sto procedendo alla spampinazione».

Levai gli occhi al soffitto: pitture a fresco, illustravano l’ingresso di Alcide nel giardino delle Esperidi.

«Come lei vede», commentò il dottore, «la pittura quassù è altrettanto scadente quanto nel mondo onde lei proviene». E accennò col dito fuori dalla finestra.

Seguii con gli occhi il dito del dottore, nella via del Pireo una lunga fila di funghi lucidi e neri correvano con agitazione.

«Piove!» esclamai.

«Non importa,» rispose Mikalis «qui c’è il “mio” sole».

Infatti, una luce dorata brillava sulle foglie increspate delle lattughe, e nei roseti di un giardino all’italiana usignoli e cardellini gorgheggiavano a gara.

«Ora cominciano le foreste» disse il dottore con una certa quale solennità, e aprì una porticina bianca che dava su un prato sparso di gigli.

Feci per entrare: Mikalis mi fermò.

«Qui non si entra». Mostrò una membrana tesa nel telaio dell’uscio, ma così sottile e trasparente che a tutta prima non l’avevo notata.

«Questa» soggiunse il dottore nel richiudere con delicatezza la porticina bianca «è la foresta vergine».

La luce si andava velando. Una sottile ramificazione elettrica si spargeva nell’aria. Questa si appesantiva sulla foresta di abeti. La selva ronzava di armonie wagneriane. Un uccello cantava con voce di soprano.

«Vuole imbarcarsi?» domandò il dottore, e accennò una canoa ammarata alla riva di un ruscello. Ma io ricusai e continuammo a camminare. Le trombe delle automobili, lo scampanio dei tram si affievolivano nel lontano.

Traversammo una foresta di pini. Buttai un occhio fuori dalla finestra. Non so perché, pensai che era il mio ultimo sguardo al mondo degli uomini. Le prime luci si accendevano nella via del Pireo. Brillavano le finestre del Conservatorio. Volevo non staccarmi da quelle luci. Ma già le finestre «vere» cedevano il passo alle finestre finte. Il fischio del vento nei pini, annunziava il temporale. Le cornacchie fuggivano a frotte con volo basso. Un corvo solitario sparì, in alto fra i nembi del soffitto.

Mikalis mi procedeva. Camminava curvo per tenere testa alla bufera. Il vento curvava le cime dei cipressi, agitava l’argento dei pioppi, piegava gli arbusti, suscitava crisi isteriche nei canneti che fremevano di rabbia e scotevano la barba.

Mi tirai su il bavero, mi calcai il cappello in testa. Pensavo che là, a due passi, dietro quelle finestre «false» ci fosse la città, le luci, le vetrine, i negozi, i caffè, la gente, i veicoli, le guardie, la sicurezza. I primi lampi guizzavano lontano, sotto l’infoschito soffitto delle stanze forestali. Un vasto brontolìo di tuono si mischiava all’urlo crescente del vento. Bisognava parlare, ma che dire? Mikalis camminava davanti, senza curarsi di me. Era il caso di profittare della frase più stupida: «La manutenzione di questa foresta le costerà un occhio?»

«No, qui le piante crescono spontaneamente. E’ stata una fortuna trovare nel cuore di Atene e coi tempi che corrono, una casa come questa. La qualità stessa dei pavimenti è favorevole allo sviluppo degli alberi più robusti, dei giganti della foresta».

In così dire m’indicò nel mezzo della stanza una quercia enorme che traeva le radici dagli spacchi del piantito, spandeva i rami nodosi sotto il soffitto a volta e tutto lo copriva col vasto fogliame.

«Questo temporale, lei, dottore, lo può regolare a volontà».

«No!» gridò il dottore. «Ho raccolto la natura intera nella mia casa, ma questo tour de force ha qualche svantaggio, sugli elementi non ho la più piccola autorità. spero più tardi di riuscire a dominarli, ma per ora sono gli elementi che dominano me».

Un lampo mi accecò, uno spaventoso fragore mi percosse lo stomaco.

Il dottore non c’era più. La voce di mio padre, morto vent’anni prima, mi chiamava da una stanza vicina.

Era deserta: abitata da una quercia solitaria, che l’uragano squassava e il bagliore delle saette rischiarava sinistramente.

La voce chiamava da un’altra stanza, sempre più lontana. Io correvo per quella fuga di stanze tutte uguali, tutte abitate da una quercia solitaria, in mezzo alla bufera, dietro la voce di mio padre, morto vent’anni fa…

Preoccupato della mia sparizione, il console italiano iniziò le ricerche in collaborazione con la questura locale. Mi trovarono ai piedi di una quercia. Il temporale si era placato. Un sole radioso illuminava la foresta del dottor Mikalis. Ero svenuto ma salvo.

Alberto Savinio: Pensiero e azione

Alberto Savinio: Pensiero e azione

Il racconto presenta un andamento tipico del “surrealsmo” di Savinio: inizio realistico (dimora normale per un incontro apparentemente normale) quindi, piccole “incongruenze” quasi casuali: una porta con un numero (come faceva il protagonista ha sapere che quella era la porta, mancando un nome?), un servo pelato come una pasticca (descrizione certo non abituale) l’uomo lo riceve in abito nero ma sotto è nudo (chi di noi sotto gli abiti non è nudo?). Il fatto è che Savinio dissemina indizi che possono apparire insignificanti ma che ci portano verso, dopo l’apertura di una porta, l’esplosione della fantasia, certamente di tipo onirico, senza venir meno mai ad un linguaggio ricercato (si pensi alla nomenclatura vegetale così precisa). La capacità che dopo tale esplosione, sempre all’interno del sogno, emerge con forza la psicoanalisi, con questa figura paterna che lo chiama da lontano e che lui rincorre. Come chiude? Non chiude: il lettore non sa se si sia svegliato (ma sarebbe irreale) o se ancora sogna un sogno da sveglio.

Alberto Savinio: Autoritratto come fugo

Alberto Savinio: Autoritratto come fugo

Tommaso Landolfi, nato a Pico Farnese, in provincia di Frosinone nel 1908, si laureò in Lingua e Letteratura russa all’Università di Firenze. Alla collaborazione con diverse riviste e quotidiani, tra cui «Il Mondo» e il «Corriere della Sera», affiancò l’attività di traduttore dal russo, dal tedesco e dal francese, traducendo, tra gli altri, Gogol’, Pusˇkin, Novalis, Hofmann sthal, la cui produzione gli offrì spunti importanti per la sua opera. Nel 1937 uscì la prima raccolta di racconti, Dialogo dei massimi sistemi. Il suo interesse per il mistero e il magico si rivelarono già nel primo romanzo, La pietra lunare (1939), dove si narra la vita di un piccolo centro di provincia nel quale si diffonde l’inquietante presenza della stregoneria. Seguirono diversi altri racconti tra il fantastico e il grottesco, tra i quali la novella gotica Racconto d’autunno (1947), il romanzo fantascientifico Cancroregina (1950), che racconta di un astronauta prigioniero in una capsula spaziale, e i Racconti impossibili (1966). Altre opere sono caratterizzate da una vena di orrore, come le raccolte Il Mar delle blatte (1939) e In società (1962), mentre prevalgono motivi autobiografici in La bière du pécheur (1953), Rien va (1963) e Des mois (1967). Fu anche poeta, critico letterario e drammaturgo. Evidente già dalle prime opere è il tema della vanità dell’agire umano, trattato con una apparente e spesso divertita leggerezza. La validità del suo lavoro venne riconosciuta da Eugenio Montale e da Italo Calvino, che ne curò una antologia nel 1982. Vinse il premio Strega nel 1975 con A caso. Morì a Roma nel 1979.

Tommaso Landolfi

Tommaso Landolfi

IL RACCONTO DEL LUPO MANNARO

L’amico ed io non possiamo patire la luna: al suo lume escono i morti sfigurati dalle tombe, particolarmente donne avvolte in bianchi sudari, l’aria si colma d’ombre verdognole e talvolta s’affumica d’un giallo sinistro, tutto c’è da temere, ogni erbetta ogni fronda ogni animale, in una notte di luna. E quel che è peggio, essa ci costringe a rotolarci mugolando e latrando nei posti umidi, nei braghi dietro ai pagliai; guai allora se un nostro simile ci si parasse davanti! Con cieca furia lo sbraneremmo, ammenoché egli non ci pungesse, più ratto di noi, con uno spillo. E, anche in questo caso, rimaniamo tutta la notte, e poi tutto il giorno, storditi e torpidi, come uscissimo da un incubo infamante. Insomma l’amico ed io non possiamo patire la luna.

Ora avvenne che una notte di luna io sedessi in cucina, ch’è la stanza più riparata della casa, presso il focolare; porte e finestre avevo chiuso, battenti e sportelli, perché non penetrasse filo dei raggi che, fuori, empivano e facevano sospesa l’aria. E tuttavia sinistri movimenti si producevano entro di me, quando l’amico entrò all’improvviso recando in mano un grosso oggetto rotondo simile a una vescica di strutto, ma un po’ più brillante. Osservandola si vedeva che pulsava alquanto, come fanno certe lampade elettriche, e appariva percorsa da deboli correnti sotto pelle, le quali suscitavano lievi riflessi madreperlacei simili a quelli di cui svariano le meduse.

«Che è questo?» gridai, attratto mio malgrado da alcunché di magnetico nell’aspetto e, dirò, nel comportamento della vescica.

«Non vedi? Son riuscito ad acchiapparla…» rispose l’amico guardandomi con un sorriso incerto.

«La luna!» esclamai allora. L’amico annuì tacendo. Lo schifo ci soverchiava: la luna fra l’altro sudava un liquido ialino che gocciava di tra le dita dell’amico. Questi però non si decideva a deporla.

«Oh mettila in quell’angolo» urlai, «troveremo il modo di ammazzarla!»

«No», disse l’amico con improvvisa risoluzione, e prese a parlare in gran fretta, «ascoltami, io so che, abbandonata a se stessa, questa cosa schifosa farà di tutto per tornarsene in mezzo al cielo (a tormento nostro e di tanti altri); essa non può farne a meno, è come i palloncini dei fanciulli. E non cercherà davvero le uscite più facili, no, su sempre dritta, ciecamente e stupidamente: essa, la maligna che ci governa, c’è una forza irresistibile che regge anche lei. Dunque hai capito la mia idea: lasciamola andare qui sotto la cappa, e, se non ci libereremo di lei, ci libereremo del suo funesto splendore, giacché la fuliggine la farà nera quanto uno spazzacamino. In qualunque altro modo è inutile, non riusciremmo ad ammazzarla, sarebbe come voler schiacciare una lacrima d’argento vivo».

Così lasciammo andare la luna sotto la cappa; ed essa subito s’elevò colla rapidità d’un razzo e sparì nella gola del camino.

«Oh», disse l’amico «che sollievo! quanto faticavo a tenerla giù, così viscida e grassa com’è! E ora speriamo bene»; e si guardava con disgusto le mani impiastricciate.

Udimmo per un momento lassù un rovellio, dei fiati sordi al pari di trulli, come quando si punge una vescia, persino dei sospiri: forse la luna, giunta alla strozzatura della gola, non poteva passare che a fatica, e si sarebbe detto che sbuffasse. Forse comprimeva e sformava, per passare, il suo corpo molliccio; gocce di liquido sozzo cadevano friggendo nel fuoco, la cucina s’empiva di fumo, giacché la luna ostruiva il passaggio. Poi più nulla e la cappa prese a risucchiare il fumo.

Ci precipitammo fuori. Un gelido vento spazzava il cielo terso, tutte le stelle brillavano vivamente; e della luna non si scorgeva traccia. Evviva urràh, gridammo come invasati, è fatta! e ci abbracciavamo. Io poi fui preso da un dubbio: non poteva darsi che la luna fosse rimasta appiattata nella gola del mio camino? Ma l’amico mi rassicurò, non poteva essere, assolutamente no, e del resto m’accorsi che né lui né io avremmo avuto ormai il coraggio d’andare a vedere; così ci abbandonammo, fuori, alla nostra gioia. Io, quando rimasi solo bruciai sul fuoco, con grande circospezione, sostanze velenose, e quei suffumigi mi tranquillizzarono del tutto. Quella notte medesima, per gioia, andammo a rotolarci un po’ in un posto umido nel mio giardino, ma così, innocentemente e quasi per sfregio, non perché vi fossimo costretti.

Per parecchi mesi la luna non ricomparve in cielo e noi eravamo liberi e leggeri. Liberi no, contenti e liberi dalle triste rabbie, ma non liberi. Giacché non è che non ci fosse in cielo, lo sentivamo bene invece che c’era e ci guardava; solo era buia, nera, troppo fuligginosa per potersi vedere e poterci tormentare. Era come il sole nero e notturno che nei tempi antichi attraversava il cielo a ritroso, fra il tramonto e l’alba.

Infatti, anche quella nostra misera gioia cessò presto; una notte la luna ricomparve. Era slabbrata e fumosa, cupa da non si dire, e si vedeva appena, forse solo l’amico ed io potevamo vederla, perché sapevamo che c’era; e ci guardava rabbuiata di lassù con aria di vendetta. Vedemmo allora quanto l’avesse danneggiata il suo passaggio forzato per la gola del camino; ma il vento degli spazi e la sua corsa stessa l’andavano gradatamente mondando della fuliggine, e il suo continuo volteggiare ne riplasmava il molle corpo. Per molto tempo apparve come quando esce da un’eclisse, pure ogni giorno un po’ più chiara; finché ridivenne così, come ognuno può vederla, e noi abbiamo ripreso a rotolarci nei braghi.

Ma non s’è vendicata, come sembrava volesse, in fondo è più buona di quanto non si crede, meno maligna più stupida, che so! Io per me propendo a credere che non ci abbia colpa in definitiva, che non sia colpa sua, che lei ci è obbligata tale e quale come noi, davvero propendo a crederlo. L’amico no, secondo lui non ci sono scuse che tengano.

Con Landolfi ci muoviamo tra l’onirico ed il fantastico e questo l’ottiene attraverso un rovesciamento curioso, condotto qui in modo ironico: se i lupi mannari sono coloro che soffrono per la presenza della luna, qui è luna ad essere catturata per a sua volta subire le azioni dell’uomo. Ma quello che colpisce è che, come spesso avviene nei racconti dello scrittore laziale, egli accenna e non dice. Ci parla di due amici, ma non ci dice che sono lupi mannari, come non ci dice che ciò che è catturato è la luna. Se dovessimo leggerla con più attenzione potremo analizzare il rapporto tra i protagonisti, uomini tormentati, incapaci di accettare se stessi e le proprie manchevolezze, e la luna, personalizzazione simbolica dei loro incubi, di cui ci si può impadronire, ma non si può distruggere.

![Francesco Petrarca[4].jpg](https://erprofessor.com/wp-content/uploads/2017/03/francesco-petrarca4.jpg)

Se vi è una data alla quale possiamo fare riferimento per la nascita dei movimenti avanguardistici, essa è il 1907 e riguarda la pittura: a dipingere in modo completamente rivoluzionario rispetto ai canonici estetici allora esistenti (pur se non dobbiamo dimenticare che forme di modernità avevano avuto luogo sin dall’impressionismo) è Pablo Picasso, artista spagnolo, che con Les demoiselles d’Avignon, realizzato a Parigi, segna la rottura traumatica della raffigurazione tradizionale, rompendo la concezione dell’unico punto di vista prospettico, per dare la visione, tutta intellettuale, della resa simultanea di più punti di vista, con effetti spigolosi e piani taglienti.

Se vi è una data alla quale possiamo fare riferimento per la nascita dei movimenti avanguardistici, essa è il 1907 e riguarda la pittura: a dipingere in modo completamente rivoluzionario rispetto ai canonici estetici allora esistenti (pur se non dobbiamo dimenticare che forme di modernità avevano avuto luogo sin dall’impressionismo) è Pablo Picasso, artista spagnolo, che con Les demoiselles d’Avignon, realizzato a Parigi, segna la rottura traumatica della raffigurazione tradizionale, rompendo la concezione dell’unico punto di vista prospettico, per dare la visione, tutta intellettuale, della resa simultanea di più punti di vista, con effetti spigolosi e piani taglienti.