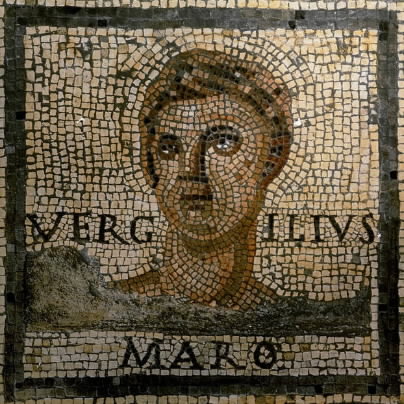

Il poeta latino ritratto in un mosaico romano (Treviri, Landsmuseum).

L’importanza di Virgilio è talmente immensa nella storia del pensiero occidentale da stare al pari di Omero, Dante, Shakespeare e Goëthe. A testimoniarlo è lo stesso Dante, che nel I canto dell’Inferno, che fa da Introduzione all’intera Commedia, ce lo presenta in questo modo:

«O de li altri poeti onore e lume,

vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore

che m’ ha fatto cercar lo tuo volume.

Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore,

tu se’ solo colui da cu’ io tolsi

lo bello stilo che m’ ha fatto onore.

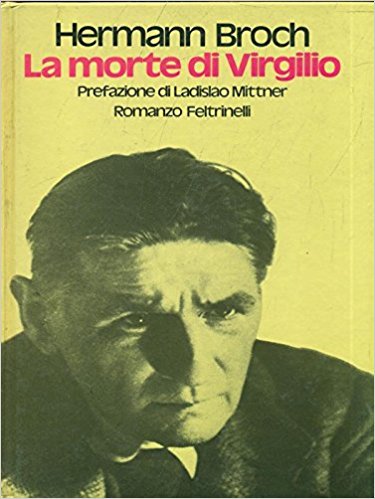

Da come si evince dal testo la sua grande importanza sta nel bello stilo che in Dante vuol dire stilo tragico, lo stile più alto per la poesia epica. Ciò significa che, se il padre della letteratura italiana dichiara d’essere “umile” seguace dell’insegnamento virgiliano, se, a sua volta, la cultura italiana è stata maestra di quella europea, l’importanza di Virgilio varca realmente i confini di spazio e tempo per arrivare fino agli intellettuali del ’900, come testimoniato dal romanziere di lingua tedesca Herman Broch che dedica all’autore dell’Eneide un intero romanzo, La morte di Virgilio.

Biografia

La biografia virgiliana ci è testimoniata da Elio Donato, che a sua volta l’aveva ripresa da una sezione del libro di Svetonio, intitolata De poëtis, andata perduta. A tale biografia si rifà lo stesso Dante:

… li parenti miei furon lombardi,

mantoani per patrïa ambedui.

Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi,

e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto

nel tempo de li dèi falsi e bugiardi.

Poeta fui, e cantai di quel giusto

figliuol d’Anchise che venne di Troia,

poi che ’l superbo Ilïón fu combusto.

Statua di Virgilio a Mantova

Sappiamo, più o meno che egli è nato nel 70 a. C. nei pressi di Mantova, più precisamente, secondo alcuni, ad Andes (località oggi collocabile nella città di Pietole in Lombardia), da agiati proprietari terrieri, se gli stessi hanno avuto la possibilità di farlo studiare dapprima a Cremona e quindi a Milano, per poi trasferirsi a Roma.

Pietole: Borgo Virgilio

L’urbe, in quel periodo era attraversata dalla guerra civile dapprima tra Cesare e Pompeo, quindi dal cesaricidio ed infine dalla guerra tra Antonio e Ottaviano contro gli assassini di Cesare. Anni fortemente problematici per il timido Virgilio, che nel frattempo si era trasferito a Napoli per seguirvi le lezioni di filosofia epicurea tenute da Sirone e Filodemo di Gadara. E’ di questi anni la notizia non confermata del primo tentativo da parte di Antonio di requisire parte dei suoi terreni per offrirli ai suoi soldati dopo la guerra di Filippi, che vide i cesaricidi sconfitti; non sappiamo se il tentativo sia fallito grazie alle influenti conoscenze di Virgilio stesso, oppure portato a termine e poi “riparato” da Augusto stesso. E’ che questo episodio lo deriviamo dalla sua prima opera ufficiale, le Bucoliche, composte tra il 42 e il 39 a. C., opera che ebbe una buona eco da far sì che lo stesso poeta venisse avvicinato da Mecenate e quindi entrasse a far parte della cerchia di Augusto.

Mecenate

Accompagnando il volere del principe con la sua ispirazione poetica egli si accinse a scrivere le Georgiche , la cui composizione occupò quasi un decennio (38 – 29 a.C.) in cui la restaurazione agricolo-pastorale di Augusto faceva da sfondo al mondo georgico di Virgilio stesso.

Gli anni successivi furono tutti dedicati alla composizione dell’Eneide, attesa con ansia non solo dallo stesso Augusto, ma anche dagli stessi intellettuali come si può arguire da Properzio che dichiara nescio quid maius nascitur Iliade (non so che cosa di più grande nasca dell’Iliade). L’opera prese forma tra il 29 e il 19 a. C., anno della sua morte. Per Virgilio mancava l’ultima revisione (secondo il suo parere da svolgere in circa tre anni) e per far ciò si reca ad Atene, dove incontra lo stesso Augusto. Decide quindi di tornare con lui, ma durante una visita a Megara, a seguito di un’insolazione, è colto da malore e muore a Brindisi il 21 settembre del 19. Verrà seppellito a Napoli e la tradizione gli attribuisce il seguente epitaffio:

Tomba di Virgilio a Napoli

EPITAFFIO

Mantua me genuit, Calabri rapuere tenet nunc

Partenope; cecinit pascua, rura, duces.

Mantova mi ha generato, mi ha rapito la Calabria, mi tiene ora

Napoli; ho cantato i pascoli, la campagna, gli eroi

Bucoliche

Le Bucoliche sono la prima opera virgiliana, composta tra il 42 e il 39, quando la guerra tra Ottaviano e Marco Antonio era ancora ben lontana dall’esaurirsi. Il titolo deriva direttamente dal greco e sottintende il termine carmina. Quindi Bucolica carmina sta per “Canti dei pastori”. Ogni canto si definisce ecloga o egloga (il cui significato greco è “poesia scelta”). Il modello cui Virgilio s’ispira è il poeta siracusano Teocrito, vissuto nel III secolo, i cui poemetti venivano chiamati Idilli dai grammatici, il cui successo a Roma fu enorme. Particolarmente apprezzati furono quelli d’ispirazione pastorale (non i soli nel poeta siracusano) ma che furono, quindi, ripresi e sviluppati, in modo proprio e personale da Virgilio. A dire il vero non siamo in grado di raccogliere testimonianze che ci diano il percorso di tale genere nella poesia latina: Virgilio rappresenta pertanto il poeta da cui partire e che, proprio da lui, prenderà le mosse per affermarsi in Italia nel Quattrocento con Sannazzaro e nel Settecento con il movimento poetico dell’Arcadia.

L’opera virgiliana è strutturata in dieci brevi poemetti in esametro.

Miniatura che riporta la prima ecloga

Già dal primo possiamo individuare l’aurea poetica che li caratterizza.

TITIRO E MELIBEO

(I, 1-35)

MELIBOEUS

Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi

silvestrem tenui musam meditaris avena:

nos patriae finis et dulcia linquimus arva.

Nos patriam fugimus: tu, Tityre, lentus in umbra

formosam resonare doces Amaryllida silvas.

TITYRE

O Meliboee, deus nobis haec otia fecit.

namque erit ille mihi semper deus, illius aram

saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus.

Ille meas errare boves, ut cernis, et ipsum

ludere quae vellem calamo permisit agresti.

MELIBOEUS

Non equidem invideo, miror magis; undique totis

usque adeo turbatur agris. En, ipse capellas

protenus aeger ago; hanc etiam vix, Tityre, duco.

Hic inter densas corylos modo namque gemellos,

spem gregis, a! silice in nuda conixa reliquit.

Saepe malum hoc nobis, si mens non laeva fuisset,

de caelo tactas memini praedicere quercus.

Sed tamen iste deus qui sit, da, Tityre, nobis.

TITYRE

Urbem quam dicunt Romam, Meliboee, putavi

stultus ego huic nostrae similem, quo saepe solemus

pastores ovium teneros depellere fetus.

Sic canibus catulos similes, sic matribus haedos

noram, sic parvis componere magna solebam.

Verum haec tantum alias inter caput extulit urbes

quantum lenta solent inter viburna cupressi.

MELIBOEUS

Et quae tanta fuit Romam tibi causa videndi?

TITYRE

Libertas, quae sera tamen respexit inertem,

candidior postquam tondenti barba cadebat,

respexit tamen et longo post tempore venit,

postquam nos Amaryllis habet, Galatea reliquit.

namque, fatebor enim, dum me Galatea tenebat,

nec spes libertatis erat nec cura peculi:

quamvis multa meis exiret victima saeptis,

pinguis et ingratae premeretur caseus urbi,

non umquam gravis aere domum mihi dextra redibat.

Melibeo: Titiro, tu che riposi all’ombra di un ampio faggio / Componi un carme silvestre su un esile flauto: / noi lasciamo i confini della patria e i dolci campi; / fuggiamo la patria; tu, o Titiro, placido nell’ombra / fai risuonare le selve del nome della dolce Amarilli.

Titiro: O Melibeo, un dio mi ha donato questa pace / e infatti lo considererò sempre un dio, il suo altare / un tenero agnello dei nostri ovili bagnerà. / Egli ha permesso che i miei armenti vaghino e che io stesso / canti con un flauto agreste quello che desidero.

Melibeo: Non t’invidio, sono maggiormente meravigliato. In ogni parte in tutti / i campi fino a tal punto è confusione. Ecco io stesso / malato le caprette spingo avanti; questa, o Titiro, conduco a stento. / Qui tra i fitti noccioli, or ora, due gemelli, / speranza del gregge, dopo aver partorito, ha lasciato sulla nuda pietra. / Spesso questo male a noi, se la mente non fosse stata distratta, / ricordo che ce lo predisse una quercia colpita da un fulmine. / Ma tuttavia, chi sia questo dio, dicci, o Titiro.

Titiro: Una città, che chiamano Roma, o Melibeo, ho creduto, io pazzo, / simile a questa nostra, dove spesso siamo soliti / noi pastori allontanare i teneri figli degli agnelli. / Così i cagnolini simili ai cani, così i capretti alle madri / conoscevo; così ero solito confrontare le cose grandi con le piccole / In verità questa ha sollevato il capo tra le altre città, / quanto sogliono i cipressi tra i flessibili viburni.

Melibeo: E quale grande motivo avesti di vedere Roma?

Titiro: La verità, che sebbene tardi, tuttavia ha guardato me inerte / dopo che la barba cadeva più bianca a me che mi radevo; / finalmente ha volto lo sguardo e dopo lungo tempo è venuta, / da quando Amarilli mi ha, Galatea mi ha lasciato. / E infatti, lo confesserò dunque, per tutto il tempo che Galatea mi possedeva, / non vi era speranza di libertà, né cura del denaro: / sebbene molte vittime uscissero dai miei ovili, / e ricco formaggio fosse premuto per l’ingrata città / giammai tornai a casa con le mani piene di denaro.

Il poemetto prosegue con l’incontro di Titiro con un giovane che lo invita a riprendere il lavoro dei campi e a tornare ai valori della terra. Sconsolato Melibeo ricorda che la sua terra verrà requisita:

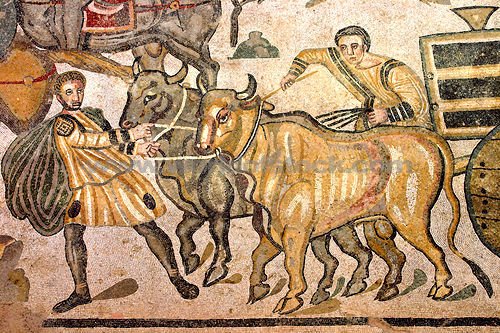

Contadini nell’antica Roma

UN EMPIO SOLDATO AVRA’ I CAMPI COLTIVATI

(I, 70-83)

MELIBOEUS

………………..

Impius haec tam culta novalia miles habebit,

barbarus has segetes: en quo discordia civis

produxit miseros: his nos consevimus agros!

Insere nunc, Meliboee, piros, pone ordine vitis.

Ite meae, quondam felix pecus, ite capellae.

Non ego vos posthac viridi proiectus in antro

dumosa pendere procul de rupe videbo;

carmina nulla canam; non me pascente, capellae,

florentem cytisum et salices carpetis amaras.

TITYRUS

Hic tamen hanc mecum poteras requiescere noctem

fronde super viridi: sunt nobis mitia poma,

castaneae molles et pressi copia lactis,

et iam summa procul villarum culmina fumant,

maioresque cadunt altis de montibus umbrae.

Melibeo: Un empio soldato possederà queste maggesi così coltivate / un barbaro questi raccolti. Ecco dove la discordia / ha portato i miseri cittadini! Per questi noi abbiamo coltivato i nostri campi! / Innesta ora, o Melibeo, i peri, pianta in ordine le viti. / Andate, gregge un tempo felice, andate mie caprette. / D’ora in avanti non io, sdraiato in una verde grotta, / vi vedrò pendere lontano sospese da un rupe; / non canterò nessun canto; mentre io vi pascolo, caprette / non raccoglierete il citiso in fiore e i salici amari.

Titiro: Qui tuttavia potrai riposare tutta la notte, / sopra le verdi fronde: noi abbiamo frutti maturi, / tenere castagne e abbondante formaggio / e ormai fumano da lontano le sommità dei tetti delle case / e più grandi scendono le ombre dagli alti monti.

Manoscritto medievale sul testo virgiliano

La prima ecloga rappresenta sia il modo attraverso cui Virgilio “rilegge” l’opera teocritea, nonché il clima poetico che il poeta mantovano ha voluto dare all’opera: se gli Idilli, infatti, rispettano proprio il loro significato (da “eidos”, vedere) rappresentando un “quadretto”, appunto “bucolico” o anche “quotidiano”, in Virgilio tale situazione si “sentimentalizza” per:

- la creazione di un modo “mitico” in cui l’otium possa fare da contraltare alla realtà ancora sconvolta dalla guerra civile;

- l’autobiografismo non “scoperto”, ma accennato nell’episodio della requisizione della terra che se non riguarda Virgilio direttamente, rappresenta uno vero e proprio stato d’animo dei proprietari terrieri dopo la battaglia di Filippi;

- il servitium amoris che vedremo anche nella poesia augustea successiva, ma che qui assume quasi una certa “quotidianità” nel sottolinearne l’aspetto economico attraverso due ninfe.

Al di là dei motivi summenzionati quello che caratterizza l’opera è la fondazione di un topos che resterà presente nella poesia elegiaca latina e in quella successiva in lingua italiana: il locus amoenus, cioè la descrizione di un luogo non reale in cui prevale la bellezza e la floridezza (prati verdi, boschi frondosi, ruscelli limpidi e canti di uccelli).

Mosaico di pastore nella basilica d’Aquileia

La II ecloga rappresenta una storia d’amore omosessuale (il pastore Coridone si lamenta che l’amato non lo corrisponde). Non ci deve sorprendere la presenza di un amore omosessuale sia perché l’omosessualità non rappresentava allora un problema, sia perché nella poesia bucolica si scandagliava l’amore in qualsiasi forma si presentasse.

Nella III ecloga vi è una gara poetica tra i pastori Menalca e Dameta e l’indecisione del giudice Polemone che non sa a chi dare la palma del migliore. E’ pertanto un “carme amebeo”, cioè con versi pronunciati in modo alternato.

La IV ecologa è famosissima:

PUER

(IV, 1- 17)

Sicelides Musae, paulo maiora canamus!

Non omnis arbusta iuvant humilesque myricae;

si canimus silvas, silvae sint consule digne.

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas;

magnus ab integro saeclorum nascitur ordo;

iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna,

iam nova progenies caelo demittitur alto.

Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum

desinet ac toto surget gens aurea mundo,

casta fave Lucina: tuus iam regnat Apollo.

Teque adeo decus hoc haevi, te consule, inibit,

Pollio, et incipient magni procedere menses;

te duce, si qua manent sceleris vestigia nostri,

inrita perpetua solvent formidine terras.

Ille deum vitam accipiet divisque viderit

permixtos heroas et ipse videbitur illis,

pacatumque reget patriis virtutibus orbem.

Partoriente con ostetrica

Muse Siciliane, cantiamo argomenti un po’ più elevati! / Non a tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici; / se cantiamo i boschi, i boschi siano degni d’un console. / Ormai è giunta l’ultima profezia della sibilla cumana; / una grande serie di generazioni nasce da capo; / torna anche la Vergine, tornano i regni di Saturno; / ormai una grande progenie è mandata dall’alto cielo. / Tu al fanciullo che ora nasce, per il quale dapprima la ferrea / stirpe cesserà e sorgerà in tutto il mondo l’aurea (generazione), / sii favorevole, casta Lucina, ormai regna il tuo Apollo. / Ed essendo proprio tu console inizierà questo decoro dell’età (età splendida), / o Pollione, e inizieranno a procedere i grandi mesi, / sotto la tua guida, se rimangono alcune ombra della nostra scelleratezza, / cancellate, libereranno le terre dalla paura. / Egli accoglierà la vita degli dei, e vedrà agli dei / misti gli eroi e lui stesso sarà visto da loro, /e guiderà il mondo pacificato dalle virtù patrie.

La sua notorietà è dovuta soprattutto al fatto che essa fu alla base di quella fama cha nel Medioevo fece di Virgilio un “mago”: infatti il “puer” presente in quest’ecloga venne inteso come la prefigurazione di Gesù Cristo. E’ evidente che il senso profetico virgiliano sta tutto all’interno della visione trascendentale del periodo medioevale: oggi interessa maggiormente capire che tale riferimento non è religioso, anzi, quasi seguendo l’opposta filosofia epicurea, sotto l’egida della filìa, si tratta dell’omaggio ad un amico, Pollione, che allora stava per diventare padre. Ma come sempre in Virgilio ridurlo all’aspetto familiare, sebbene di pregevole fattura, così come è tessuto di poetica alessandrina, sembrerebbe riduttivo: nel testo poetico, infatti, appare evidente il richiamo alla mitica “età dell’oro” e dell’esigenza di un suo ritorno, a suggellare la fine del periodo di guerra a cui il poeta guarda con angoscia.

Non si può poi dimenticare come i primi versi, quasi capovolgendone il senso, sia diventati centrali per la visione poetica di Giovanni Pascoli, che proprio a partire dalla citazione sulle tamerici virgiliane, titolerà una sua fondamentale raccolta poetica Myricae (1891-1911).

La V ecloga è la più rappresentativa da un punto di vista bucolico: infatti i pastori Menalca e Mopso, in un carme amebeo, piangono la morte di Dafni, nato da una ninfa ed inventore del canto pastorale.

Particolare della statua di Sileno (Louvre)

Nella VI ecloga troviamo il vecchio satiro Sileno, rappresentato con orecchie e zampe equine. Per scherzo viene legato da due pastorelli e costretto a cantare l’origine del mondo ed altri miti.

Nella VII ecloga ci viene presentata una gara poetica tra Coridone e Tirsi, caratterizzata anch’essa dalla forma “amebea”.

Il tema dell’VIII ecloga è la gelosia ed il tradimento: mentre il pastore Damone narra la disperazione per il tradimento dell’amata Nisa, Alfesibeo racconta l’incantesimo amoroso di una pastorella per recuperare il proprio amore.

La IX ecloga ripresenta il tema dell’espropriazione dei campi dopo la guerra: infatti Menalca è stato privato della sua terra e i pastori Licida e Meri piangono la sorte dell’amico.

Cornelio Gallo

La X ed ultima è un omaggio a Cornelio Gallo: narra la sua infelice storia d’amore con la bella Licoride, e solo va cantando la sua tristezza nei campi solitari dell’Arcadia.

Le Bucoliche, nel loro complesso, sono un’opera nella quale vengono a convergere le aspettative degli intellettuali di quel periodo: quello di un ritorno ad un mondo in cui la pace domina sulla distruzione, la quiete sullo sconvolgimento; ma per far questo si ha bisogno di una “palingenesi”, palingenesi ben rappresentata dalla presenza del puer nella IV ecloga: infatti la nascita di un fanciullo può ben rappresentare il “nuovo”, la rigenerazione, da contrapporsi alla morte delle guerre civili non ancora concluse.

Non bisogna dimenticare come Virgilio cerchi di rappresentare questa speranza:

- la creazione di un mondo mitico come quello dell’Arcadia;

- l’esaltazione della poesia, posta nell’ecloga centrale, quella di Dafni, inventore del canto pastorale;

- l’idealizzazione della vita pastorale

ma non s’allontana dalla realtà:

- l’esproprio delle terre da parte di Ottaviano;

- la presenza esplicita della figura d’Ottaviano;

- Asinio Pollione, console, di cui narra la nascita del figlio;

- Cornelio Gallo, richiamato nell’ultima ecloga.

Ecco che realtà ed immaginazione riescono a convergere nel dettato poetico: nulla di descritto appare “falso”, ma nulla “crudo”; si ripensi all’ultima scena della prima ecloga, quando Melibeo piange per la perdita del suo terreno e Titiro l’invita a riposare: nell’immagine dei camini delle case e della notte che scende dal monte, non c’è una rappresentazione veriteria, ma un paesaggio dell’anima in cui il poeta rivede con nostalgia i luoghi della sua infanzia.

Pur essendola la prima opera virgiliana bisogna sottolineare come l’autore voglia, a fronte di diverse tematiche, infondere un tono unitario, lavorando su una struttura che, attraverso richiamo tra un’egloga e un’altra, dia un tono armonioso all’intero testo: le egloge pari hanno una struttura narrativa, le dispari dialogica; la V, posta al centro esalta la poesia bucolica, l’ultima rappresenta proprio, attraverso la narrazione della scelta di Cornelio Gallo, poeta elegiaco, per l’amore e la poesia, il punto conclusivo, se l’autore stesso la definisce, nel 1 v. extremum laborem.

Edizione de Le georgiche virgiliane del 1777

Georgiche

Le Georgiche sono la seconda opera virgiliana, la cui composizione si situa tra il 37 ed il 30 a. C. ed hanno anch’esse, come le Bucoliche, un titolo di derivazione greca Gheorghica carmina, il cui significato rimanda alla poesia contadina.

Se il riferimento della poesia pastorale era stato Teocrito, qui Virgilio si trova in un campo assai frequentato dalla poesia greca e latina: il poema didascalico. A partire dal padre di tale genere, l’Esiodo delle Opere e i giorni dell’VII secolo fino ai Fenomeni di Arato, così famosi a Roma che lo stesso Cicerone ne fece una versione, gli Aratea, appunto, i latini si erano appropriati del genere fino a renderlo un vero e proprio capolavoro con il De rerum natura di Lucrezio.

Virgilio si trovava quindi di fronte ad un’impresa non semplice, scendere in un campo in cui gli antichi e gli alessandrini, nonché i neoteroi ed il grande Lucrezio si erano già espressi. Ma come mai intraprese tale compito?

Interea Driadum silvas saltusque sequamur

intactos, tua, Maecenas, haud iussa mollia.

Nel frattempo seguiamo i boschi e pascoli segreti

delle driadi*, tuoi non lievi comandi, Mecenate

* driadi: ninfe delle querce

A leggere questi due versi, tratti dal terzo libro, vv. 40-41 ci accorgiamo che:

- Ad apparire vi è il nome di Mecenate, quindi Virgilio è già entrato nell’entourage di Ottaviano, non ancora diventato Augusto;

- L’opera sembra essere stata commissionata, più che sentita dal poeta stessa, se deve obbedire ad ordini non facili.

L’opera è strutturata in quattro libri in esametro i cui argomenti possono essere così suddivisi, come ci dice lui stesso nel proemio del libro primo:

ARGUMENTA

(I, 1-5)

Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram

vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vites

conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo

sit pecori, apibus quanta experentia parcis

hinc canere incipiam. ….

Quel che allieti le messi, a quale stella / voltar la terra, Mecenate, e agli olmi / unir le viti, quale aver de’ buoi / cura e qual modo in allevare armenti / seguire, quanta dall’api frugali / esperienza, qui a cantare io prenda.

Quindi essi sono

- Il lavoro dei campi;

- L’arboricoltura;

- L’allevamento del bestiame;

- L’apicoltura.

Come si può vedere gli argomenti erano prettamente tecnici. Tuttavia non bisogna pensare che, pur avendo come lettore ideale l’agricola, fossero proprio i contadini i destinatari: si trattava infatti di un modello sia alessandrino che, per quanto riguarda la poesia latina, neoterico, di conciliare, come fosse una sfida, uno stile altissimo e ricercato ad un argomento umile, tecnico.

Virgilio in parte segue questo modello, ma in parte lo adotta alla sua sensibilità. Fin a partire dal primo libro, infatti, se nel modello esiodeo il lavoro era visto come una punizione divina per Prometeo (aveva donato il fuoco agli uomini, contro il volere del dio) fatta scontare agli uomini, per Virgilio invece esso è un dono divino, affinché gli uomini aguzzassero l’ingegno:

IL LAVORO, PER IL PROGRESSO DELL’UMANITA’

(1, 118-142)

Nec tamen, haec cum sint hominumque boumque labores

versando terram experti, nihil improbus anser

Strymoniaeque grues et amaris intiba fibris

officiunt aut umbra nocet. pater ipse colendi

haut facilem esse viam voluit primusque per artem

movit agros curis acuens mortalia corda,

nec torpere gravi passus sua regna veterno.

Ante Iovem nulli subigebant arva coloni;

ne signare quidem aut partiri limite campum

fas erat: in medium quaerebant, ipsaque tellus

omnia liberius nullo poscente ferebat.

Ille malum virus serpentibus addidit atris,

praedarique lupos iussit pontumque moveri,

mellaque decussit foliis ignemque removit,

et passim rivis currentia vina repressit,

ut varias usus meditando extunderet artis

paulatim, et sulcis frumenti quaereret herbam,

ut silicis venis abstrusum excuderet ignem.

Tunc alnos primum fluvii sensere cavatas;

navita tum stellis numeros et nomina fecit

Pleiadas, Hyadas, claramque Lycaonis Arcton;

tum laqueis captare feras et fallere visco

inventum et magnos canibus circumdare saltus;

atque alius latum funda iam verberat amnem

alta petens, pelagoque alius trahit umida lina;

tum ferri rigor atque argutae lammina serrae

(nam primi cuneis scindebant fissile lignum),

tum variae venere artes. labor omnia vicit

improbus et duris urgens in rebus egestas.

Retro di moneta del ‘600 francese con il motto virgiliano

Tuttavia, benché le fatiche di buoi ed uomini abbiano sperimentato / a proprie spese queste azioni rivoltando la terra, l’anatra testarda, / le gru dello Strimone e la cicoria dai filamenti amari / nuocciono o l’ombra nuoce. Proprio Giove volle che la via / per la coltivazione non fosse facile ed egli per primo attraverso un prodigio fece dissodare / i campi, stimolando i cuori degli uomini con i bisogni / e non permise che i suoi regni si intorpidissero in una pesante apatia. / Prima di Giove nessun agricoltore coltivava i campi / e non era neppure lecito segnare i confini o ripartire un campo / con una linea di confine; procuravano in comune e la terra da sola / più spontaneamente produceva, anche se nessuno doveva chiedere. / Egli aggiunse ai serpenti terribili il tremendo veleno, / ordinò ai lupi di cercarsi delle prede, al mare di agitarsi, / scosse via dalle foglie i mieli, tolse il fuoco / e fermò i vini che copiosamente scorrevano nei ruscelli, / perché il bisogno, attraverso la riflessione, foggiasse le arti diverse, / poco a poco, e nei solchi cercasse la pianta del frumento, / perché facesse sprizzare il fuoco nascosto nelle vene del sasso. Allora per la prima volta i fiumi sentirono su di sé gli ontani incavati; / allora il marinaio creò numeri e nomi per le stelle, / Pleiadi, Hiadi e l’Orsa splendente di Licaone; allora si scoprì come catturare coi lacci le belve, catturare col vischio / e circondare coi cani i grandi anfratti boscosi, e chi sferza il largo fiume con una rete, cercando il fondo dirigendosi al largo, chi ritrae dal mare le reti umide di lino; / allora la durezza del ferro e la lama della sega stridente (infatti i primi uomini tagliavano il legno tenero con i cunei), / allora vennero le svariate tecniche. Il lavoro ostinato vince tutto, / e come il bisogno che incalza nelle situazioni difficili.

In questo passo, tratto dal primo libro, si capisce perfettamente come il destinatario non sia il contadino alle prese con il duro lavoro dei campi, ma il cives Romanus: il concetto per cui il labor omnia vicit, infatti appartiene a quel concetto già presente nella quarta ecloga delle Bucoliche, quello della rinascita, che qui si iscrive sotto l’egida di una profonda pietas, cioè rispetto per i valori religiosi tradizionali. E’ da qui che bisogna ripartire se si vuole rifondare, dopo le guerre civile, il destino dell’Italia.

Nel secondo libro troviamo come tema quello dell’arboricoltura. Alla fine di esso vi è un appassionato elogio della vita agreste:

ELOGIO DELLA VITA CAMPESTRE

(II, vv. 458 – 474)

O fortunatos nimium, sua si bona norint,

agricolas! quibus ipsa procul discordibus armis

fundit humo facilem victum iustissima tellus.

Si non ingentem foribus domus alta superbis

mane salutantum totis vomit aedibus undam

nec varios inhiant pulchra testudine postis

inlusasque auro vestis Ephyreiaque aera

alba neque Assyrio fucatur lana veneno

nec casia liquidi corrumpitur usus olivi,

at secura quies et nescia fallere vita,

dives opum variarum, at latis otia fundis,

speluncae vivique lacus et frigida Tempe

mugitusque boum mollesque sub arbore somni

non absunt; illic saltus ac lustra ferarum

et patiens operum exiguoque adsueta iuventus,

sacra deum sanctique patres; extrema per illos

Iustitia excedens terris vestigia fecit.

Villa Livia a Roma

O troppo fortunati, se conoscessero i loro beni / gli agricoltori! per i quali la stessa lontano dalle discordie delle armi / giustissima terra dal suolo spande un facile vitto. / Se l’alta casa dalle porte superbe un’ingente / marea non riversa al mattino da tutte le stanze al (cliente) che saluta / né osserva con la bocca aperta gli stipiti intarsiati di bella tartaruga / e vesti ricamate d’oro e bronzi d’Efira / né la bianca lana è tinta dal colore assiro / né l’uso del puro olio è corrotto dalla cannella, / ma una sicura pace e una vita che non sa sbagliare / ricca di beni diversi, ma ozi nei vasti possedimenti / grotte e laghi naturali e la fresca Tempe / e il muggito dei buoi e i dolci sonni sotto l’albero, / non mancheranno; la i boschi e i covili della fiere / e la gioventù paziente delle fatiche e contenta di poco / i culti degli dei e il rispetto inviolabile dei padri; attraverso essi gli ultimi / passi la Giustizia mosse abbandonando la terra.

E’ un passo fondamentale per comprendere quanto l’influenza lucreziana abbia operato nel lavoro dell’autore mantovano: ci troviamo qui di fronte alla contrapposizione tra la città e la vita agreste, tra il lusso sfrenato e la pacatezza dell’otium. E’ un inno all’autarkeia, all’accontentarsi del poco, ma anche del sapiens, che sa riconoscere qual è il vero bene. Sintomatico sotto questo aspetto il primo verso: “O fortunati gli agricoltori se sapessero conoscere il loro bene” in cui mostra come sia importante la consapevolezza della conoscenza. Ma egli va anche oltre Lucrezio, quando afferma che essa non può essere non accompagnata dal rispetto verso gli dei e verso i padri. Tema dominante, in seguito dell’Eneide.

Il terzo libro si apre con la prefigurazione della scrittura del poema epico. Poi prosegue con l’allevamento e con un excursus sulla lotta tra i tori e l’innamoramento dei cavalli. Si chiude con la peste di Norico, abbattutasi sulle pecore nell’attuale Austria, provincia romana, chiamata, appunto, Norico. Tale digressione si rifà alla peste d’Atene di lucreziana memoria.

Lotta tra tori da un codice miniato (musei Vaticani)

Più importante il IV libro dove viene riportata la favola di Aristeo:

Aristeo è figlio della ninfa delle acque Cirene. Disperato per la morte delle api, si rivolge a lei che gli permette di scendere nel suo regno. Qui Aristeo può vedere il meraviglioso mondo delle acque cristalline, quindi, sotto consiglio delle madre, va ad interrogare Proteo, divinità dalle mille forme, che gli rivela che le ninfe sono adirate con lui perché ha causato la morte di una di loro, Euridice, che, mentre fuggiva alla sua furia amorosa, è stata morsa da un serpente. Ma Euridice era anche l’amata infelice di Orfeo e Proteo racconta la sua triste storia. Per riparare al danno arrecato, Aristeo sacrifica quattro buoi e quattro giovenche; dopo nove giorni dal sacrificio torna e trova che dai corpi putrescenti sono nate le api. E’ questa l’origine della “bugonìa” (generazione dal corpo dei buoi) che spiega una credenza folcrorica del mondo romano, che da un corpo morto potesse rinascere la vita.

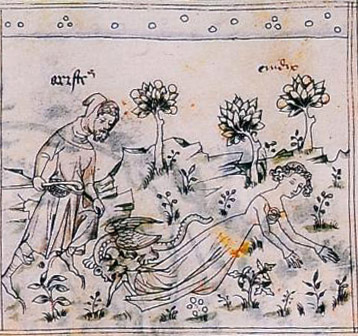

Euridice morsa da un serpente inseguita da Aristeo (codice del 1400)

BUGONIA

(IV, 548-558)

Haud mora, continuo matris praecepta facessit:

ad delubra venit, monstratas excitat aras,

quattuor eximios praestanti corpore tauros

ducit et intacta totidem cervice iuvencas.

Post ubi nona suos Aurora induxerat ortus,

inferias Orphei mittit lucumque revisit.

Hic vero subitum ac dictu mirabile mostrum

aspiciunt, liquefacta boum per viscera toto

stridere apes utero et ruptis effervere costis,

immensasque trahi nubes, iamque arbore summus

confluere et lentis uvam demittere ramis.

Non v’ha indugio, d’un subito i precetti / adempie della madre. S’avvia al tempio, / erige l’are a lui indicate e quattro / tori, tra i più belli, di robusto corpo / vi guida e in egual numero giovenche / d’intatto collo. Poi, quando la nona, / aurora riportava le sue luci, / offre i funebri doni ad Orfeo e ritorna / a rivedere il bosco. Ed ecco, un nuovo / miracolo, mirabile a narrarsi, / s’offre: dei tori nei corrotti visceri / da tutto il corpo un gran brusire d’api / e un brulicare sulle rotte costole, / e gran nuvoli uscire e sulla cima / d’un albero raccogliersi, e dai rami / protesi, intorno pendere un grappolo.

Da come si dovrebbe aver capito, le Georgiche non sono certamente opera destinata ai contadini (a tale scopo provvedevano i vari libretti in prosa che circolavano copiosi nel mercato romano), ma piuttosto al ricco cittadino, latifondista (il cui terreno peraltro era lavorato dai servi), che era capace sia d’apprezzare la perizia compositiva che un richiamo ai valori che il “mito” della terra racchiudeva in sé.

In questo campo non c’è una gerarchia tra Augusto e Virgilio tramite Mecenate, ma un convergere insieme verso un progetto di “restaurazione valoriale” di cui la campagna diventava lo strumento; non per niente la Roma “virtuosa” era nata nei campi (si pensi a Catone il Censore e al suo De agricultura), ma ancor più evidente è l’acrimonia con cui descrive la Roma da fine repubblica, con i suoi cliens, il suo lusso sfrenato, l’ostentazione vuota, che un giovane intellettuale formatosi sulla scuola epicurea mal tollerava.

Da un punto di vista stilistico l’opera, pur nella varietà tematica, si può a grosso modo dividere in due: la prima parte (I e II libro) dedicati alla terra, la seconda (III e IV libro) dedicati agli animali. Ma a tenere insieme la materia è una vera e propria ricercatezza strutturale: tutti e quattro i libri si aprono con la dedica a Mecenate, inoltre ciascuno dei quattro libri si chiude con un excursus. Quest’ultimi sono posti in modo alterno: infatti nel primo e nel terzo la chiusa è fortemente drammatica: le guerre civili (I libro), la peste di Norico (III), nel secondo e nel quarto invece la conclusione è felice: l’elogio della vita campestre (II), la “bugonia” (IV).

Virgilio con l’Eneide in mano Tra Clio (musa della storia) e Melpomene (musa della tragedia)

Eneide

L’Eneide è un poema epico in 12 libri scritto in esametri. Prima di ogni altro discorso dobbiamo chiarire cos’è un poema epico: una lunga narrazione in versi (poema) in cui si raccontano fatti eroici, leggendari o storici. Virgilio, quindi, rispettando il genere (e lo stile) che l’opera richiedeva aveva di fronte l’opera letteraria per eccellenza, quella dell’Iliade e dell’Odissea omerica. Non erano certo mancati continuatori (ed anche detrattori) del genere stesso: esempio illustre, nell’epoca augustea, sono certamente le Argonautiche di Apollonio Rodio, che tuttavia, in pieno alessandrinismo, conserva il contenuto ma riduce notevolmente la lunghezza. Roma stessa, nel momento in cui si vuole dotare di una letteratura propria, non può far di meglio che iniziare nel nome di Omero: l’Odusia di Livio Andronico è il primo tentativo di inserire gli strumenti retorici e stilistici ed adattarli linguisticamente. Nevio con il suo Bellum Poenicum o Ennio con i suoi Annales costituirono certamente per Virgilio un continuo e ricco punto di riferimento (si pensa che sia da Nevio che egli trasse alcuni spunti per la storia di Enea e Didone). Ma certamente fu Omero a dargli l’ispirazione e a fornirgli materiale che lui seppe mirabilmente elaborare.

L’Eneide è stata scritta tra il 27 ed il 19 a. C.; la redazione dell’opera a noi giunta non è quella che Virgilio prospettava: mancava ancora qualche ritocco per rendere il testo definitivo: 58 versi non sono conclusi, i cosiddetti tibicĭnes, rarissime volte si riscontra qualche leggera contraddizione. Fu stampata così come lui l’ebbe lasciata e contro la sua volontà per volere di Augusto. Essa narra:

Libro I

Il primo libro inizia con la protasi (cioè l’argomento) e l’invocazione:

PROEMIO

(vv. 1-11)

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris

Italiam fato profugus laviniaque venit

litora, multum ille et terris iactatus et alto

vi superum saevae memorem Iunonis ob iram,

multa quoque et bello passus, dum conderet urbem

inferretque deos Latio, genus unde Latinum

Albanique patres atque altae moenia Romae.

Musa, mihi causas memora, quo numine laeso

quidve dolens regina deum tot volvere casus

insignem pietate virum, tot adire labores

inpulerit. Tantaene animis caelestibus irae!

Enea

Armi canto e l’uomo, che primo dai lidi di Troia / venne in Italia fuggiasco per fato, giunse e alle spiagge / lavinie, e molto in terra e sul mare fu preda / di forze divine, per l’ira ostinata della crudele Giunone, / molto sofferse anche in guerra, finch’ebbe fondato / la sua città, portato nel Lazio i suoi dei, donde il sangue / Latino e i padri Albani e le mura dell’alta Roma. / Musa, tu dimmi le cause, per quale offesa divina / Per qual dolore la regina dei numi a soffrir tante pene, / a incontrar tante angosce condannò l’uomo pio. / Così grandi nell’animo dei celesti le ire!

Sin dall’incipit del poema ci muoviamo sul solco della emulazione/confronto con i poemi omerici: arma si riferiscono alle guerre, al mondo iliaco, che fanno da sfondo all’ira dell’eroe Achille, (Cantami, o diva, del Pelide Achille l’ira funesta); virum sembra maggiormente riferirsi all’uomo, in questo caso l’Ulisse dell’Odissea, per lo più iactatus terris et alto (mari) sbattuto per terre e per mare, e quindi a quel girovagare alla ricerca del suo fine. Ma qui il fine sono le altae Romae moenia, le alte mura di Roma, la fondazione della città, il suo bisogno di una rigenerazione che passasse anche per la riformulazione di un muto, quello d’Enea, che, personaggio omerico, fuggito da Troia, fonderà Roma per volontà degli dei. Per questo egli è insignis pietate “insigne per pietà”, perché ottempera a ciò che il destino (fata) hanno deciso per lui. Ma Virgilio non può non pensare di essere nato nel I secolo a. C., quanto la visione degli dei romana aveva subito un forte ridimensionamento per lo svilupparsi a Roma delle ideologie epicuree e neppure egli può fare a meno di pensare la storia come un avvenimento “casuale” determinato quasi “meccanicamente”, né, può abbracciare semplicemente la credulità popolare: ecco allora che si situa, sin da subito un rapporto dialettico, oserei dire conflittuale con il divino; da qui la sua riflessione Tantaene animis caelestibus irae! Che sottolinea il grado di difficoltà personale (che trasmetterà anche ad Enea) nel rapportarsi con la tradizione della religione romana. Non possiamo qui dimenticare la eco che tale incipit ebbe: si pensi solo all’inizio sia alferiano Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, / le cortesie, l’audaci imprese io canto, ma ancor più pedissequamente l’inizio della Gerusalemme Liberata di Tasso: Canto l’arme pietose e ’l capitano / che ’l gran sepolcro liberò di Cristo.

Il primo canto prosegue spiegando l’ira di Giunone, protettrice di Cartagine. Ella sapeva che nei disegni divini ci sarebbe stata la potenza di Roma, per questo cerca di ritardare l’arrivo di Enea nel Lazio. Quindi, mentre Enea naviga verso la Sicilia, con l’aiuto di Eolo (re dei venti), fa scoppiare una tremenda tempesta. Per intervento di Nettuno le acque si placano e il nostro eroe raggiunge le terre della Libia. Mentre Enea sta perlustrando il luogo, incontra la madre, trasformatasi in cacciatrice, che le racconta la storia della regina Didone, mentre Giove ispira a quest’ultima benevolenza verso gli ospiti. Venere, per essere più sicura, chiede a suo figlio Cupido, dio dell’amore, di prendere le sembianze del piccolo figlio di Enea, Ascanio. Quando i due giungeranno alla reggia, Cupido con le sue arti farà innamorare Didone dell’eroe troiano, a cui chiederà di raccontare sin dall’inizio le sue disavventure.

Enea incontra Venere nelle vesti di cacciatrice

Libro II

Inizia il racconto d’Enea e qui, Virgilio, si mostra un vero e proprio maestro nell’istituire un parallelo con l’antecedente omerico: infatti come Ulisse ha raccontato nella terra dei Feaci le sue avventure, allo stesso modo Enea le dovrà raccontare alla regina:

Narcisse Guérin: Enea racconta a Didone (1815)

ENEA COMINCIA A RACCONTARE…

(vv. 1-13)

Conticuere omnes intentique ora tenebant

inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto:

«Infandum, regina, iubes renovare dolorem,

Troianas ut opes et lamentabile regnum

eruerint Danai, quaeque ipse miserrima vidi

et quorum pars magna fui. Quis talia fando

Myrmidonum Dolopumue aut duri miles Ulixi

temperet a lacrimis? et iam nox umida caelo

praecipitat suadentque cadentia sidera somnos

sed si tantus amor casus cognoscere nostros

et breviter Troiae supremum audire laborem,

quamquam animus meminisse horret luctuque refugit,

incipiam.»

Tacquero tutti e intenti il viso tendevano. / Dall’alta sponda il padre Enea cominciò: / «Dolore indicibile tu vuoi ch’io rinnovi, o regina, / come la forza troiana e il misero regno / i Danai distrussero, le cose tristi che io vidi, / e ne fui parte grande. E chi raccontandole, / sia Mirmidone o Dolopo, o del duro Ulisse soldato, / può tenere le lacrime? E già l’umida notte del cielo / precipita e invitano al sonno cadendo le stelle. / Ma se tanto è l’amore è d’apprendere le nostre vicende, / d’udir brevemente l’angoscia estrema di Troia, / quantunque l’animo frema al ricordo e rifugga dal pianto, / comincerò.» (Rosa Calzecchi Onesti)

Anche l’incipit di questo canto è famosissimo, soprattutto perché di loro si ricorderà Dante nell’episodio in cui a Francesca ed al conte Ugolino sarà richiesto di raccontare la “radice prima” del loro dolore ed essi risponderanno come chi “piange e dice” (Francesca) e “parlar e lagrimar vedra’mi insieme” (Ugolino). Ma qui ancor più importante è l’atteggiamento che caratterizza il racconto d’Enea, e di come esso sia fautore di un infandus dolor, cioè di un dolore che non ha parole, per meglio dire inesprimibile.

Il cavallo di Troia in un immagine del Tiepolo

Il canto secondo prosegue appunto con il racconto. Poiché i Greci non riescono ad assalire Troia, ricorrono all’inganno: costruiscono un enorme cavallo di legno e quindi lo depositano sulla spiaggia di fronte alla città e si nascondono in un’isola vicina. I Troiani, non scorgendo più i nemici e vedendo il cavallo credono che i Greci siano fuggiti. Ma il sacerdote Laooconte teme sia un inganno. Ma ecco apparire Sinone, greco, che dichiara di essere stato abbandonato dai compagni che sono fuggiti ed hanno recato in risarcimento al furto nel tempio della città quel cavallo per ottenere il perdono degli dei e raggiungere felicemente le loro terre. Laooconte non ci crede e lancia un dardo contro il ventre del cavallo, ma ecco uscire dal mare due grandi serpenti che lo avvinghiano e lo uccidono insieme ai figli.

Il famoso gruppo di Laocoonte nei Musei Vaticani

LAOCOONTE

(vv. 201-227)

Laocoon, ductus Neptuno sorte sacerdos,

sollemnis taurum ingentem mactabat ad aras.

ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta

(horresco referens) immensis orbibus angues

incumbunt pelago pariterque ad litora tendunt;

pectora quorum inter fluctus arrecta iubaeque

sanguineae superant undas, pars cetera pontum

pone legit sinuatque immensa volumine terga.

Fit sonitus spumante salo; iamque arva tenebant

ardentisque oculos suffecti sanguine et igni

sibila lambebant linguis vibrantibus ora.

Diffugimus visu exsangues. Illi agmine certo

Laocoonta petunt; et primum parva duorum

corpora natorum serpens amplexus uterque

implicat et miseros morsu depascitur artus;

post ipsum auxilio subeuntem ac tela ferentem

corripiunt spirisque ligant ingentibus; et iam

bis medium amplexi, bis collo squamea circum

terga dati superant capite et cervicibus altis.

Ille simul manibus tendit divellere nodos

perfusus sanie vittas atroque veneno,

clamores simul horrendos ad sidera tollit:

qualis mugitus, fugit cum saucius aram

taurus et incertam excussit cervice securim.

At gemini lapsu delubra ad summa dracones

effugiunt saevaeque petunt Tritonidis arcem,

sub pedibusque deae clipeique sub orbe teguntur.

Laooconte, chiamato a sorte ministro a Nettuno, / presso l’are solenni un gran toro uccideva. / Ed ecco gemelli da Tenedo, per l’alto mare tranquillo, / (rabbrividisco a narrarlo) con giri immensi due draghi / incombon sull’acque e tendono insieme alla spiaggia. / Alti hanno i petti tra l’onde, le creste / sanguigne superan l’onde, l’altra parte sul mare / striscia dietro, s’inercan l’immense terga in volute. / Gorgoglia l’acqua e spumeggia. E già i campi tenevano, / gli occhi ardenti iniettati di sangue e di fuoco, / con le lingue vibratili lambendo le bocche fischianti. / Qua, là, agghiacciati a tal vista, fuggiamo. Ma quelli diritto / su Laocoonte puntavano: e prima i piccoli corpi / dei due figli stringendo, l’uno e l’altro serpente / li lega, divora a morsi le misere membra; / poi lui che accorreva in aiuto e l’armi tendeva, / afferrano avvinghiano fra le spire tremende. Due volte / già l’hanno annodato alla vita, due volte al suo collo / cingon le terga squamose, ardue le teste levando. / Lui con le mani tenta di sveller quei nodi, / bava le bende sacre gocciando e nero veleno, / e intanto urla orribili manda alle stelle, / come muggiti, se il toro fugga piagato dall’ara, / via dal collo scrollata la scure esitante. / E fuggono i draghi gemelli agli templi strisciando, / e cercan la rocca della Tritonia feroce, / e ai piedi di lei si nascondono sotto lo scudo rotondo.

Racconto fondamentale questo in cui s’illumina il confronto problematico che Enea personaggio ha con il divino: la morte atroce del giusto Laocoonte, resa ancora più drammatica dalla fine atroce dei suoi figli, sembra un’ingiusta punizione contro i Troiani e quindi contro se stesso, a favore di coloro che compiono un gesto empio, mentendo con Sinone, per ottenere la vittoria. Ma il rovesciamento di prospettiva avverrà proprio quando empie non appariranno le false parole del greco, ma il lancio contro ciò che, dopo l’episodio, apparirà come un vero e proprio votum. Risulta evidente l’interrogarsi di Enea sulla “giustizia” divina, ed altre prove dovrà sopportare, per capire che invece essa c’è ed è nel disegno provvidenziale che fa di lui il protagonista della rinascita.

Proseguendo il racconto vedremo come la morte del sacerdote convince i Troiani ad introdurre il cavallo di legno in città, ma durante la notte, dal suo ventre escono i guerrieri greci che fanno strage. Dapprima Enea combatte, ma quindi appare la madre Venere, ordinandogli di andar via, in quanto il suo destino è già deciso dagli dei. Quindi riesce a prendere con sé il padre, caricandolo sulle spalle, ed il figlio che gli corre accanto; dietro la moglie Creusa. Ad un certo punto, voltandosi indietro, non vede più la moglie, che, dopo averla cercata invano, gli apparirà come un’ombra, essendo morta, e gli confermerà che egli è destinato a fulgidi destini e per far ciò dovrà unirsi ad una donna regale.

Federico Barocci: Fuga di Enea (1598)

Libro III

Prosegue il racconto di Enea, il quale va alla ricerca di una nuova terra in cui fondare la patria. Approdato con la flotta sulle spiagge della Tracia, comincia qui a costruire la sua nuova città; ma un prodigio blocca il suo progetto:

POLIDORO

(vv. 22-46)

Forte fuit iuxta tumulus, quo cornea summo

virgulta et densis hastilibus horrida myrtus.

Accessi viridemque ab humo convellere silvam

conatus, ramis tegerem ut frondentibus aras,

horrendum et dictu video mirabile monstrum.

Nam quae prima solo ruptis radicibus arbos

vellitur, huic atro licuntur sanguine guttae

et terram tabo maculant. Mihi frigidus horror

membra quatit gelidusque coit formidine sanguis.

Rursus et alterius lentum convellere vimen

insequor et causas penitus temptare latentis:

ater et alterius sequitur de cortice sanguis.

Multa movens animo Nymphas venerabar agrestis

Gradivumque patrem, Geticis qui praesidet arvis,

rite secundarent visus omenque levarent.

Tertia sed postquam maiore hastilia nisu

adgredior genibusque adversae obluctor harenae,

– eloquar an sileam? – gemitus lacrimabilis imo

auditur tumulo et vox reddita fertur ad auris:

«Quid miserum, Aenea, laceras? iam parce sepulto,

parce pias scelerare manus. Non me tibi Troia

externum tulit aut cruor hic de stipite manat.

Heu fuge crudelis terras, fuge litus avarum:

nam Polydorus ego. Hic confixum ferrea texit

telorum seges et iaculis increvit acutis.»

C’era li accanto un’altura e sulla cima cornioli, / e un cespuglio di mirto, irte bacchette affollate. / M’avvicino, e tentando strappare da terra una verde / frasca, per ornare di rami frondosi l’altare, / orrendo – stupore a narrarlo – vedo un prodigio. / L’arbusto che, rotte le radiche, per primo dal suolo / è divelto, ecco ne colano gocce di sangue corrotto, / putredine macchia la terra. Un brivido freddo / le membra mi scuote, gelato d’orrore si ferma il mio sangue. / D’un secondo, di nuovo, il tronco flebile insisto / a svellere, a cercare le cause laggiù sotto nascoste. / Corrotto pur nella corteccia del secondo esce sangue. / Col cuore in tumulto, le Ninfe veneravo dei campi / e il padre Gradivo, sovrano delle Getiche terre, / che propiziassero quella visione, il malaugurio annullassero. / Ma quando una terza bacchetta con sforzo maggiore / afferro puntando il ginocchio contro la rena, / – parlo o taccio? – un singhiozzo straziante da sotto / l’altura risuona, e chiara mi viene agli orecchi una voce: / «Enea, perché un misero scerpi? Lascia in pace un sepolto, / lascia, non contaminar le pie mani. Non estraneo ti nacqui / in Troia, non cola questo sangue dal legno. / Oh fuggi terre crudeli, fuggi un avido lido! / Perché io son Polidoro. Qui m’inchiodò seppellendomi / ferrea selva di dardi: poi germogliarono l’aste puntute».

Veniamo a sapere che Polidoro, ultimo figlio di Priamo, era stato mandato con un grosso tesoro da Polimestore, suo genero, per fuggire la distruzione di Troia. Ma giunto qui viene ucciso, per impossessarsene. Inorridito dall’evento quindi Enea lascia la Tracia e si dirige a Delo, per consultare il sacerdote di Apollo, che gli indica come patria quella dell’“antica madre”. Pensando fosse Creta Enea vi si dirige, ma qui scoppia una pestilenza, mostrando così la contrarietà degli dei. Durante la notte Enea vede i Penati che gli indicano la strada: e l’Italia in cui egli deve andare. Enea, quindi riparte ma è costretto, da una tempesta, a fermarsi nelle isole Strofadi dove viene accolto dalle Arpie:

Immagine di un Arpia (manoscritto medievale)

ARPIE

(vv. 214-218)

Tristius haud illis monstrum nec savio ulla

pestis et ira deum stygiis sese extulit undis.

Virginei volucrum voltus, foedissima ventris

proluvies uncaque manus et pallida semper

ora fame.

Più tristo mostro di quelle non c’è, né peggiore / peste: e per l’ira divina per l’onde di Stige s’alzarono. / Virginei volti su corpi d’uccelli, puzzo lentissima / profluvie del ventre, adunchi artigli, pallida sempre / la faccia di fame.

Se abbiamo scelto questi due passi è proprio per far capire come l’Eneide virgiliana possa fungere da stimolo per i poeti successivi: vediamo in questo caso come Dante riprenda ed unisca i due “miti” virgiliani nel XIII canto dell’Inferno, quello di Pier delle Vigne, anche se inserisce la figura di Polidoro nel Purgatorio. E’ chiaro come l’intento dei due autori, pur con la felice ripresa quasi “letterale” del poeta fiorentino sia diverso. Non è un caso che le fonti che Virgilio usa per questo passo non siano omeriche, quanto, piuttosto tragiche e di come egli si sia servito di un mito piuttosto recente, alessandrino, per Polidoro. Infatti qui si vuole sottolineare l’interesse eziologico, oltre che narrativamente tragico e pietoso, dell’episodio; si tratta insomma di spiegare l’origine del mirto e delle sue scure bacche, come frutto appunto del sangue con cui il giovane troiano bagna la pianta.

Enea cerca di cacciare le Arpie che confermeranno la fondazione della città, ma solo dopo aver patito la fame da mangiare le mense. Fuggiti dalle Strofadi, costeggiando la terra Enea e i suoi compagni sbarcano ad Azio, dove vengono accolti da Eleno, indovino troiano. Costui conforterà il nostro eroe e gli offrirà consigli per un viaggio sicuro. Ripreso il viaggio il nostro si ferma in Sicilia, dove approderà nelle terre dei Ciclopi. Qui incontrerà un greco dimenticato dai compagni. Mentre costui narra la tragica vicenda occorsa ai greci, appare da lontano Polifemo con il suo gregge. Il nostro riesce a fuggire, e, fatto il periplo dell’isola, giungono nei pressi di Trapani, dove muore Anchise. Ripartiti Enea viene ancora una volta sorpreso da una tempesta che lo lascia nelle spiagge libiche. Qui finisce il suo racconto.

Libro IV

Con il III terzo libro, quindi, termina il lungo flash-back di Enea, ed inizia uno dei canti più celebrati dell’intero poema, il quarto, dove si consuma la storia d’amore tra Enea e Didone. Questa, capendo i suoi sentimenti, si confida con la sorella Anna:

Dosso Dossi: Didone (1519)

DIDONE FERITA DALL’AMORE

(vv. 1 – 30)

At regina gravi iamdudum saucia cura

vulnus alit venis et caeco carpitur igni.

Multa viri virtus animo multusque recursat

gentis honos, haerent infixi pectore vultus

verbaque nec placidam membris dat cura quietem.

Postera Phoebea lustrabat lampade terras

umentemque Aurora polo dimoverat umbram,

cum sic unanimam adloquitur male sana sororem:

«Anna soror, quae me suspensam insomnia terrent!

Quis novus hic nostris successit sedibus hospes,

quem sese ore ferens, quam forti pectore et armis!

Credo equidem, nec vana fides, genus esse deorum.

Degeneres animos timor arguit. Heu quibus ille

iactatus fatis! Quae bella exhausta canebat!

Si mihi non animo fixum immotumque sederet

ne cui me vinclo vellem sociari iugali,

postquam primus amor deceptam morte fefellit;

si non pertaesum thalami taedaeque fuisset,

huic uni forsan potui succumbere culpae.

Anna, fatebor enim, miseri post fata Sychaei

coniugis et sparsos fraterna caede penates,

solus hic inflexit sensus animumque labantem

impulit. Adgnosco veteris vestigia flammae.

Sed mihi vel tellus optem prius ima dehiscat

vel pater omnipotens adigat me fulmine ad umbras,

pallantes umbras Erebi noctemque profundam,

ante, Pudor, quam te violo aut tua iura resolvo.

Ille meos, primus qui me sibi iunxit, amores

abstulit; ille habeat secum servetque sepulcro».

Sic effata sinum lacrimis implevit obortis.

Ma sanguina ormai la regina in un tormento pesante, / nelle sue vene nutre una piaga, da chiuso fuoco è consunta. / Grande il valore dell’uomo, grande le assedia la mente / la gloria del nome: è fitto in cuore quel volto, / la voce: placido sonno non dà alle membra il tormento. / Illuminava la terra l’Aurora seguente col lume di Febo / e l’umida ombra aveva cacciato dal cielo, / e lei così parla, già pazza, alla fedele sorella: / «Anna, sorella, che sogni m’hanno sconvolta! / Che straordinario ospite m’è venuto in palazzo, / che portamento, che forza in cuore e nell’armi! / Credo, certo, né è fede vana, è stirpe di dei. / Un’indole ignobile, vil timore la smaschera. E quale / destino lo incalza! che guerre durate narrava! / Se immobilmente fisso non avessi nell’animo / di non legarmi a nessuno con nodo di nozze, / dacché con la morte mi tradì il primo amore; / se non odiassi per sempre talamo e fiaccole, / forse a questa unica colpa avrei potuto soccombere. / Anna, te lo confesso, dopo la morte del misero sposo / e la strage fraterna, che la casa m’insanguina, / egli solo ha scosso i miei sensi, m’ha fatto tremare / il cuore. Oh, dell’antica fiamma i segni conosco! / Ma voglio che prima la terra mi s’apra davanti, / che all’ombre il padre onnipotente mi fulmini, / all’ombre dell’Erebo pallide, e nella notte profonda, / prima che io ti vìoli, o Pudore, o sciolga il tuo vincolo. / Lui, che m’ha unita a sé per primo, il mio amore / s’è preso, e lo tenga con sé chiuso dentro il sepolcro!». / Così diceva, e il petto inondò a un tratto di lagrime.

Anna, sentita la sorella, la esorta, e vince così le flebili resistenze della regina. Giunone si accorge di ciò e, per rallentare l’arrivo dei troiani in Italia, cerca di favorire la situazione. Venere la asseconda, per non provocare ulteriori rallentamenti, sicura sempre della volontà di Giove. Sarà pertanto organizzata una battuta di caccia, durante la quale ci sarà una tempesta. Rifugiatisi in una grotta, Enea e Didone compiranno il loro atto d’amore. La situazione precipiterebbe se non intervenisse il padre Giove che, attraverso Mercurio, ordina ad Enea di abbandonare la Libia e di raggiungere l’Italia. Enea dunque si prepara all’abbandono, ma Didone è presaga di quel che sta per succedere e lo affronta a viso aperto:

Rutilio Manetti : Enea e Didone (1630)

AT REGINA DOLOS

(vv. 296-330)

At regina dolos (quis fallere possit amantem?)

praesensit, motusque excepit prima futuros

omnia tuta timens. Eadem impia Fama furenti

detulit armari classem cursumque parari.

Saevit inops animi totamque incensa per urbem

bacchatur, qualis commotis excita sacris

Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho

orgia nocturnusque vocat clamore Cithaeron.

Tandem his Aenean compellat vocibus ultro:

«Dissimulare etiam sperasti, perfide, tantum

posse nefas tacitusque mea decedere terra?

nec te noster amor nec te data dextera quondam

nec moritura tenet crudeli funere Dido?

quin etiam hiberno moliris sidere classem

et mediis properas Aquilonibus ire per altum,

crudelis? quid, si non arva aliena domosque

ignotas peteres, et Troia antiqua maneret,

Troia per undosum peteretur classibus aequor?

mene fugis? per ego has lacrimas dextramque tuam te

(quando aliud mihi iam miserae nihil ipsa reliqui),

per conubia nostra, per inceptos hymenaeos,

si bene quid de te merui, fuit aut tibi quicquam

dulce meum, miserere domus labentis et istam,

oro, si quis adhuc precibus locus, exue mentem.

Te propter Libycae gentes Nomadumque tyranni

odere, infensi Tyrii; te propter eundem

exstinctus pudor et, qua sola sidera adibam,

fama prior. Cui me moribundam deseris hospes

(hoc solum nomen quoniam de coniuge restat)?

quid moror? an mea Pygmalion dum moenia frater

destruat aut captam ducat Gaetulus Iarbas

saltem si qua mihi de te suscepta fuisset

ante fugam suboles, si quis mihi parvulus aula

luderet Aeneas, qui te tamen ore referret,

non equidem omnino capta ac deserta viderer.

Ma la regina (chi ingannerà donna amante?) / presentì il tradimento, capi prima le mosse future, / lei che del sicuro tremava. E a lei, già fremente, la Fama / empia narrò che armavan le navi, la partenza allestivano. / Smania, fuori di sé, per tutta la città delirando / impazza, come Baccante invasata, al muover dei sacri / segni, quando al grido di Bacco l’orgia triennale / la stimola, e il Citerone con il richiamo notturno la invita. / E finalmente per prima così affronta Enea: / «Speravi anche, spergiuro, di potermi nascondere / tanta empietà? senza una parola dalla mia terra partirtene? / né il nostro amore, la destra, che pur mi hai data, / né può tenerti Didone, che morrà crudelmente? / E sotto le stelle invernali muovi le navi? / Me fuggi? oh, per queste mie lagrime, per la tua destra / (quando null’altro io stesso ho lasciato a me misera), / pel nostro amore, per le nozze recenti, / se t’ho fatto del bene, se pur qualche cosa / di me ti fu dolce, pietà della casa che cade, oh ti prego, / se posto c’è ancora per le suppliche, smetti questo pensiero! / Per te i popoli d’Africa, i sovrani dei Nomadi / m’odiano, i Tirii mi sono nemici; per te, per te solo / morto è il pudore, la gloria di prima, quell’unica / per cui salivo alle stelle. A chi mi lasci, che muoio, / ospite, ormai questo nome soltanto resta, da sposo. / Che aspetto? che le mie mura distrugga il fratello / Pigmalione? che Iarba getulo mi porti via schiava? / Se un figlio, almeno un figlio da te avessi avuto / prima della tua fuga, se nelle stanze giocare / un piccolo Enea mi vedessi, che pur avesse il tuo viso, / non del tutto delusa, non tradita sarei!»

Enea ascolta, senza controbattere, finché non può non ricordarle che egli non è padrone del suo destino e che pertanto deve partire per volontà degli dei. Lei non ci crede e gli rinfaccia il suo tradimento, allontanandosi sorretta dalle ancelle. Enea non recede dalle sue intenzioni, nonostante intervenga Anna per cercare di convincerlo a rimanere fino alla primavera. Ma ricevuto un nuovo diniego, Didone medita il suicidio. Finge con la sorella di voler preparare un nuovo rimedio per trattenere Enea o per liberarsi dall’amore che la lega a lui, poi prepara il rogo, dove si dovranno bruciare tutte le cose appartenute all’eroe. Una maga prepara il rituale a cui Didone assiste e nel far questo vede la flotta allontanarsi. Quindi lancia la sua maledizione verso Enea e la sua stirpe:

Giovanni Francesco Romanelli: Enea abbandona Didone

LA MALEDIZIONE DI DIDONE

(vv. 612-629)

(…) Si tangere portus

infandum caput ac terris adnare necesse est,

et sic fata Iovis poscunt, hic terminus haeret,

at bello audacis populi vexatus et armis,

finibus extorris, complexu avulsus Iuli

auxilium imploret videatque indigna suorum

funera; nec, cum se sub leges pacis iniquae

tradiderit, regno aut optata luce fruatur,

sed cadat ante diem mediaque inhumatus harena.

Haec precor, hanc vocem extremam cum sanguine fundo.

Tum vos, o Tyrii, stirpem et genus omne futurum

exercete odiis, cinerique haec mittite nostro

munera. nullus amor populis nec foedera sunto.

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor

qui face Dardanios ferroque sequare colonos,

nunc, olim, quocumque dabunt se tempore vires.

litora litoribus contraria, fluctibus undas

imprecor, arma armis: pugnent ipsique nepotesque.

(…) Se pur deve giungere / al porto quel maledetto, se deve toccare la terra, / così vuole il fato di Giove, fisso è questo termine, / oppresso però dalla guerra d’un popolo audace, / ramingo dalla città, strappato all’abbraccio di Iulio, / mendichi aiuto, veda strazio orrendo dei suoi. / E quando anche di pace umiliante ai patti si pieghi, / non goda del regno, non dell’amabile luce, / ma cada avanti il suo giorno, su nuda terra, insepolto. / Chiedo questo, quest’ultima voce col mio sangue effondo. / E voi, Tiri, per sempre la stirpe e tutta la razza / tormentare con l’odio, queste inferie al mio cenere / offrite. Nessun amore, mai, nessun patto tra i popoli. / E sorgi, vendicatore, oh, dalle mie ossa, / col ferro, col fuoco, perseguita i coloni Troiani, / ora, poi, non importa: quanto bastin le forze. / I lidi ai lidi contrari, all’onde supplico l’onde, / l’armi all’armi: essi e i nipoti combattano.

E quindi si prepara a morire, trafiggendosi con la spada che Enea le aveva donato.

Claude Augustin Cayot: La morte di Didone (Museo del Louvre, 1711)

LA MORTE DI DIDONE

(vv. 651 – 671)

«Dulces excuviae, dum fata deusque sinebat,

accipite hanc animam meque his exsolvite curis.

Vixi et quem dederat cursum Fortuna peregi,

et nunc magna mei sub terras ibit imago.

Urbem praeclaram statui, mea moenia vidi,

ulta virum poenas inimico a frate recepi:

felix, heu nimium felix, si litora tantum

numquam Dardaniae tetigissent nostra carinae»

Dixit, et os inpressa toro: «Moriemur inultae,

sed moriamur», ait,«sic, sic iuvat ire sub umbras.

Hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto

Dardanus et nostrae secum ferat omina mortis».

Dixerat, atque illam media inter talia ferro

conlapsam aspiciunt comites ensemque cruore

spumantem sparsasque manus. It clamor ad alta

atria: concussam bacchatur Fama per urbem.

Lamentis gemituque et femineo ululatu

tecta fremunt, resonat magnis plangoris aether,

non aliter quam si immissis ruat hostibus omnis

Carthago aut antiqua Tyros flammaeque furentes

culmina perque hominum volvantur perque deorum.

«O spoglie, dolci fin che il fato, un dio permetteva, / la vita mia ricevete, da queste pene scioglietemi: / ho vissuto, ho compiuto la strada che m’ha dato Fortuna, / e ora sotto la terra grande andrà la mia immagine. / Città bellissima ho fatto, ho visto mie mura, / vendicato lo sposo, punito il fratello nemico: / felice, oh troppo felice, solo che le mie spiagge / mai navi dardane fossero giunte a toccare»: / Disse e premendo sul letto le labbra: «Morirò invendicata, / ma voglio morire» gridò, «così voglio scendere all’ombre. / Beva con gli occhi dal mare questo fuoco il crudele / Dardano, maledizione la morte mia con sé porti». / Parlava, e fra tali parole sul ferro la vedono / gettarsi le ancelle, e scorrer la spada di sangue / schiumante, e piene le mani. Un grido ai soffitti / altissimi sale, impazza la Fama per la città costernata. / Di lamenti, di gemiti, d’ululi freme femminei / tutto il palazzo, l’aria è tutta un gran pianto, / non altrimenti che se, entrati i nemici, crollasse / Cartagine intera, o Tiro antica, e le fiamme ruggenti / intorno ai tetti degli uomini, ai templi dei numi salissero.

Di questo quarto libro non si è voluta seguire l’analisi brano per brano, ma vederlo, attraverso diversi passi nella sua interezza e complessità. In primo luogo notiamo uno spostamento sul piano dei personaggi non senza significato: il protagonista qui, infatti, non è Enea, che invece viene relegato nel ruolo di deuteragonista, ma Didone, la donna innamorata e abbandonata. (Questo personaggio Virgilio lo riprende da Nevio, la cui infelice storia d’amore con Enea fornisce il motivo – significato eziologico – della guerra contro Cartagine). Virgilio costruisce il testo basandosi più sull’exemplum della tragedia, soprattutto quella di Euripide, e della nuova epica “patetica” di Apollonio Rodio, che su quella “classica”, “omerica” appunto. Ne sono esempio il climax ascendente con cui viene strutturato il brano: esso viene diviso in tre parti, l’innamoramento, la rottura e l’abbandono: ogni parte è progressivamente più ampia per poter quindi concentrare tutta l’attenzione sul “dramma” vissuto dalla regina, che pertanto al pari di Medea e di Fedra, analizza dentro se stessa il sentimento e il dissidio interiore che ne deriva. Per far questo il poeta Virgilio cessa d’essere obiettivo, cioè quella capacità già espressa nei primi tre canti ottenuta attraverso una narrazione di secondo grado, per concentrarsi esclusivamente sulla figura di Didone con cui s’immedesima. Tale immedesimazione può avvenire in quanto permane, in lui, la concezione dell’amore vissuto come furor, quindi, epicureisticamente, lontano dal raggiungimento dell’atarassia. E’ chiaro che, per quanto il nucleo del suo pensiero sia filosofico, questa concezione rimanga quasi una costanza nel poetare virgiliano: si va dall’impazzimento per l’abbandono in amore di Cornelio Gallo nella decima egloga, all’esaltazione dell’amore “asessuato” delle api nelle Georgiche. Ma non bisogna neppure dimenticare il suo passaggio attraverso la conoscenza e l’apprendimento della poesia neoterica: ciò per dire che se, perlomeno limitandoci a quanto sappiamo della sua scarsa biografia, egli l’amore come passione non lo visse, ebbe la fortuna e la capacità di farlo “letterariamente suo”, attraverso la conoscenza di carmina catulliani.

Giochi sacri in Onore di Anchise (miniatura del 1430 ca)

Libro V

I Troiani, ormai in mare, vedano dalle nave innalzarsi i fumi che dalla città di Troia: sono le fiamme che si sprigionano dalla pira di Didone e, sebbene Enea non ne abbia la certezza, è preso da un certo sgomento. Quindi veleggia ancora verso la Sicilia e si ritrova nel luogo dove il padre era morto. Quindi in suo onore compie i riti funebri e i giochi sacri. Questi vengono descritti con perizia di particolari, richiamandosi alla stessa descrizione che Omero fa in onore di Patroclo, nel XXIII canto dell’Iliade. Proclamato il vincitore, Giunone decide nel frattempo di suscitare la rabbia nelle donne troiane, stanche per il lungo viaggio. Quindi decidono di bruciare un certo numero di navi. Non sapendo se lasciare le donne nell’isola, Enea si rivolge ad un oracolo, che lo esorta a proseguire il viaggio. Enea riprende il cammino, ma durante il viaggio, Palinuro, vinto dal sonno, muore e viene rapito dal mare.

Giovanni Vasso: Mito di Palinuro (2016)

LA MORTE DI PALINURO

(vv.835-861)

Iamque fere mediam caeli Nox umida metam

contigerat, placida laxabant membra quiete

sub remis fusi per dura sedilia nautae:

cum levis aetheriis delapsus Somnus ab astris

aera dimovit tenebrosum et dispulit umbras

te, Palinure, petens, tibi somnia tristia portans

insonti; puppique deus consedit in alta

Phorbanti similis funditque has ore loquelas:

«Iaside Palinure, ferunt ipsa aequora classem,

aequatae spirant aurae, datur hora quieti.

pone caput fessosque oculos furare labori.

Ipse ego paulisper pro te tua munera inibo.»

Cui vix attollens Palinurus lumina fatur:

«Mene salis placidi vultum fluctusque quietos

ignorare iubes? mene huic confidere monstro?

Aenean credam quid enim? fallacibus auris

et caeli totiens deceptus fraude sereni?»

Talia dicta dabat, clavumque adfixus et haerens

nusquam amittebat oculosque sub astra tenebat.

Ecce deus ramum Lethaeo rore madentem

vique soporatum Stygia super utraque quassat

tempora, cunctantique natantia lumina solvit.

Vix primos inopina quies laxaverat artus,

et super incumbens cum puppis parte revulsa

cumque gubernaclo liquidas proiecit in undas

praecipitem ac socios nequiquam saepe vocantem;

ipse volans tenuis se sustulit ales ad auras.

E già il mezzo del cielo l’umida Notte toccava, / in placida quiete abbandonavano i corpi, / sotto i remi, e pei duri sedili distesi, le ciurme. / Ed ecco leggero dagli astri celesti il Sonno scendendo / agitò l’aria oscura e dissipò l’ombre, / te, Palinuro, cercando, a te portando il mal sogno, / o innocente. Sull’alta poppa il dio si posò, / e sembrando Forbante queste parole diceva: / «Iaside Palinuro, il mare porta le navi / da solo, uguale spira la brezza: ecco un’ora pel sonno. / Appoggia il capo, strappa gli occhi stanchi al tormento: / io posso, per poco, sostener la tua parte». / E a lui Palinuro, levando a stento le palpebre: / «E vuoi che la faccia del mare tranquillo, che l’onde assopite / io non conosca? E che d’un simile mostro mi fidi? / Enea, ma sei pazzo?, lasciarlo alle brezze bugiarde, / proprio io, tante volte ingannato dal cielo sereno?» / Queste parole diceva, e fisso e attaccato al timone, / non lo lasciava un momento, gli occhi tesi alle stelle. / Ma un ramo stillante di acqua di Lete, veleno / di stigia potenza, gli scuote il dio sulle tempie, / e mentre invano resiste gli occhi oscillanti gli chiude. / Quel sonno improvviso gli ebbe appena sciolto le membra: / volandogli addosso, strappato un pezzo di poppa, / giù con tutto il timone lo gettò il dio nell’acqua / a capofitto, che invano chiamava e richiamava i compagni. / Poi come uccello a volo s’alzò, nell’aria sparendo.

L’episodio di Palinuro, ricco di pathos, sottolinea ancora una volta il rapporto conflittuale tra il mondo del divino e Virgilio: anche qui infatti l’insons Palinuro, fidato nocchiero del nostro eroe, sarà vittima sacrificale del patto tra Nettuno e Venere stipulato per favorire il viaggio tranquillo di Enea.

Enea, accortosi che la nave non ha più guida, ne prende il comando, mentre piange l’amico scomparso.

Libro VI

E’ questo il canto della catabasi, cioè della discesa agli inferi di Enea.

I troiani giungono a Cuma, e mentre i suoi compagni si fermano nella spiaggia alla ricerca di legna e di acqua, Enea si dirige nel tempio di Apollo e l’antro della Sibilla. Qui gli verrà confermata la permanenza nel Lazio, dove dovrà subire ancora stragi e lutti. Quindi Enea chiede di poter vedere il padre nell’Ade: per farlo dovrà trovare un ramoscello d’oro, offerta per Proserpina e seppellire Miseno, suo compagno, che contamina la flotta. Compiuti tali riti si dirige nell’Ade (regno dei morti), nel cui vestibolo sono tutti i mali che affliggono l’uomo. Al centro c’è un grande olmo, in cui sono racchiusi i sogni vani; lo dovrà seguire: e là che troverà la via che lo porterà all’Acheronte:

Enea e la Sibilla salgono sulla barca di Caronte

CARONTE

(vv.298-316)

Portitor has horrendus aquas et flumina servat

terribili squalore Charon, cui plurima mento

canities inculta iacet, stant lumina flamma,

sordidus ex umeris nodo dependet amictus.

Ipse ratem conto subigit velisque ministrat

et ferruginea subvectat corpora cumba,

iam senior, sed cruda deo viridisque senectus.

Huc omnis turba ad ripas effusa ruebat,

matres atque viri defunctaque corpora vita

magnanimum heroum, pueri innuptaeque puellae,

impositique rogis iuvenes ante ora parentum:

quam multa in silvis autumni frigore primo

lapsa cadunt folia, aut ad terram gurgite ab alto

quam multae glomerantur aves, ubi frigidus annus

trans pontum fugat et terris immittit apricis.

Stabant orantes primi transmittere cursum

tendebantque manus ripae ulterioris amore.

Navita sed tristis nunc hos nunc accipit illos,

ast alios longe summotos arcet harena.

Traghettatore orrendo, guarda quest’acque ed il fiume / Caronte, irto, pauroso: a lui la lunga dal mento, / bianca scende la barba incolta, sbarra occhi di fiamma; / sordido dalle spalle gli pende, annodato, il mantello. / Da solo spinge col palo la barca e le vele governa, / dentro il suo livido scafo i corpi trasporta, / vecchissimo. Ma cruda e salda è la vecchiezza del dio. / Qui tutta una folla ammassandosi sulle rive accorreva, / donne e uomini, corpi liberi ormai dalla vita, / di forti eroi, fanciulli e non promesse fanciulle, / giovani messi sul rogo davanti agli occhi dei padri: / tante così nei boschi, al primo freddo d’autunno, / volteggiano e cadono foglie, o a terra dal cielo profondo / tanti uccelli s’addensano, quando, freddo ormai, l’anno / di là del mare li spinge verso le terre del sole. / Stavano là, sperando d’essere i primi a passare, / e tendevan, per brama dell’altra riva, le mani. / Ma il triste nocchiero or questi accoglie, ora quelli, / altri tiene lontani e caccia via dalla spiaggia.

La Sibilla spiega ad Enea che potranno essere traghettate solo le anime dei sepolti: Palinuro, morto in mare, dovrà attendere cento anni. Enea lo incontrerà tre le anime, e sarà lo stesso Palinuro a dirci di aver raggiunto la riva, ma gli abitanti di quel luogo lo avevano ucciso e lasciato insepolto. La Sibilla gli assicurerà che avverrà anche per lui il rito funebre e il luogo riceverà il suo nome. Convinto dal ramo d’oro, (che Enea aveva precedentemente raccolto) i due vengono traghettati da Caronte e giungono all’altra riva. Qui incontrano Cerbero e Minosse.

CERBERO E MINOSSE

(vv.417-423; 432-439)

Cerberus haec ingens latratu regna trifauci

personat adverso recubans immanis in antro.

Cui vates horrere videns iam colla colubris

melle soporatam et medicatis frugibus offam

obicit. Ille fame rabida tria guttura pandens

corripit obiectam atque immania terga resolvit

fusus humi totoque ingens extenditur antro.

Quaesitor Minos urnam movet; ille silentum

consiliumque vocat vitasque et crimina discit.

Proxima deinde tenent maesti loca, qui sibi letum

insontes peperere manu lucemque perosi

proiecere animas. quam vellent aethere in alto

nunc et pauperiem et duros perferre labores.

Fas obstat, tristisque palus inamabilis undae

alligat et novies Styx interfusa coercet.

John Martin: Enea e la Sibilla nell’Ade (1817)

Cerbero qui, gigantesco, con tre gole latrando, / rintrona quei regni, steso ferocemente nell’antro. / A lui la Sibilla, vedendo già i serpi drizzati sui colli, / gettò una focaccia sonnifera, di miele e drogata farina. / Con fame rabbiosa, tre gole aprendo, l’afferra / quello a volo: ed ecco il corpo pauroso crollò, / sdraiato in terra, immenso per tutto l’antro si stese. / Inquisitore è Minosse e scuote l’urna: di muti / egli aduna un concilio, le colpe indaga e le vite. / I luoghi vicini, in angoscia tengono quelli che morte / innocenti si dettero, di loro mano, in odio alla luce / la vita buttarono via. Oh come adesso vorrebbero / su nella luce e miseria e dure pene soffrire! / Il Fato s’oppone, e la trista palude dell’onda esecrabile / li lega, li stringe e li fascia per nove volte lo Stige.

Superati i due mostri, in una specie d’Antinferno incontrano i morti anzitempo (bambini, suicidi, condannati a morte ingiustamente;); poco lontano i morti per amore: qui incontra Didone:

ENEA E DIDONE NELL’ADE

(vv. 450-476)

Inter quas Phoenissa recens a vulnere Dido

errabat silva in magna; quam Troius heros

ut primum iuxta stetit agnovitque per umbras

obscuram, qualem primo qui surgere mense

aut videt aut vidisse putat per nubila lunam,

demisit lacrimas dulcique adfatus amore est:

«Infelix Dido, verus mihi nuntius ergo

venerat exstinctam ferroque extrema secutam?

Funeris heu tibi causa fui? per sidera iuro,

per superos et si qua fides tellure sub ima est,

invitus, regina, tuo de litore cessi.

Sed me iussa deum, quae nunc has ire per umbras,

per loca senta situ cogunt noctemque profundam,

imperiis egere suis; nec credere quivi

hunc tantum tibi me discessu ferre dolorem.

Siste gradum teque aspectu ne subtrahe nostro.

Quem fugis? extremum fato quod te adloquor hoc est.»

Talibus Aeneas ardentem et torva tuentem

lenibat dictis animum lacrimasque ciebat.

Illa solo fixos oculos aversa tenebat

nec magis incepto vultum sermone movetur

quam si dura silex aut stet Marpesia cautes.

Tandem corripuit sese atque inimica refugit

in nemus umbriferum, coniunx ubi pristinus illi

respondet curis aequatque Sychaeus amorem.

Nec minus Aeneas casu percussus iniquo

prosequitur lacrimis longe et miseratur euntem.