Quinto Orazio Flacco

Se Virgilio, grazie all’epica, potrà fregiarsi del titolo di padre della civiltà latina, Quinto Orazio Flacco può invece considerarsi il classico per eccellenza della letteratura romana e non soltanto grazie alla lirica, ma soprattutto per il modo in cui egli seppe, attraverso essa, guardare alla realtà del suo periodo, la Roma che va dall’affermazione all’apogeo di Augusto.

Biografia

Orazio parla molto di sé nella sua opera, anche se le informazioni maggiori le ricaviamo dal De poëtis di Svetonio.

Venosa, la cosiddetta casa d’Orazio

Nasce l’8 dicembre del 65 a. C a Venosa, località militare posta tra l’Apulia e la Lucania. Il padre è un liberto e possiede qui una piccola proprietà. Ben presto la famiglia si trasferisce a Roma, dove il padre intraprende la carriera di coactor argentarius, cioè esattore delle imposte; tale attività gli permette di offrire al figlio la migliore educazione possibile. Orazio stesso ci racconta come sin da giovane fosse costretto ad imparare i grandi dell’età arcaica dal plagosus (manesco) Orbilio. Nel 44 a. C. decide, come gran parte della buona gioventù di allora, di recarsi ad Atene per perfezionare le sue conoscenze, ma si trova invischiato nella lotta che i triumviri Antonio, Lepido ed Ottaviano stanno conducendo contro il cesaricida Bruto. Ardente di spirito libertario, il giovane Orazio sceglie di stare con quest’ultimo e combatte, come ufficiale, nella battaglia di Filippi (42 a.C.). Orazio, in una delle sue Odi (ΙΙ, 7) parla di questa battaglia e ci rammenta come egli, allo stesso modo di Archiloco

«ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνωι,

ἔντος ἀμώμητον, κάλλιπον οὐκ ἐθέλων·

αὐτὸν δ’ ἐξεσάωσα. τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐκείνη;

ἐρρέτω· ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω.»

del mio scudo ora uno dei Sai si fa bello: presso un cespuglio abbandonai quell’arma perfetta a malincuore; ma salvai la vita: che m’importa di quello scudo. Vada alla malora: me ne procurerò un altro non peggiore

abbandona lo scudo e se la dà a gambe.

Giorgio Esposito: la battaglia di Filippi (1993)

ODI

(II, 7 vv. 9-12)

Tecum Philippos et celerem fugam

sensi relicta non bene parmula,

cum fracta virtus et minaces

turpe solum tetigere mento;

Con te provai Filippi e la vergogna

dello scudo gettato nella fuga,

quando vinti ma fieri

toccammo il suolo con il mento

Ritornato a Roma dalla battaglia di Filippi, trovandosi in ristrettezze economiche per aver perduto il fondo paterno, si riduce a fare lo scriba quaestorius, un lavoro burocratico non senza importanza. Durante questo periodo egli, con molta probabilità, inizia a scrivere e quindi, attraverso la sua prima produzione, viene a contatto con Varo e Virgilio. Saranno loro a presentarlo, per la prima volta nel 37 a. C., a Mecenate. Un incontro non facile, perché il nostro si dimostra impacciato; ma solo dopo nove mesi nasce una vera e forte amicizia che fa sì che Mecenate gli doni un piccolo fondo in Sabina.

E sicuramente Mecenate che lo avvicina ad Augusto, che gli mostra sempre un atteggiamento cordiale e di profondo rispetto per la sua ars.

Il resto della sua vita ci appare piuttosto oscuro: ma più che oscuro forse senza eventi degna di nota, se non per le opere che periodicamente lui pubblica e che lo rendono, già per gli intellettuali contemporanei e per lo stesso imperatore, un “classico”.

Infatti fu Augusto a fare di lui un poeta ufficiale, degno erede di quel Virgilio, morto nel 19, da lui tanto ammirato quanto il poeta mantovano abbia ammirato lui, quando gli commissiona il Carmen saeculare nel 17 a. C.

Orazio muore nell’8 a. C., dopo solo due mesi dall’amico Mecenate.

Opere

E’ difficile fare un discorso cronologico sulle opere di Orazio, in quanto egli lavora ai libri delle stesse in modo parallelo. Sarà pertanto dato qui, in modo schematico, il genere della produzione artistica del nostro:

opere a carattere satirico e moralistico: Satire (due libri) e l’Epistole (I libro);

opere a carattere teorico o di riflessione letteraria: l’Epistole (II libro) e l’Epistula ad Pisonem (o Ars poëtica);

opere a carattere giambico e lirico: Epòdi (o Iambi) e Carmina (o Odi) (IV libri)

opere a carattere celebrativo: Carmen saeculare.

Una vecchia edizione delle Odi e degli epodi di Orazio

Epòdi

Ci dice Orazio in una delle Epistole:

I GIAMBI DI ORAZIO

(I, vv. 24-26)

… Parios ego primus iambos

ostendi Latio, numeros animosque secutus

Archilochi, non res et agentia verba Lycamben.

Io per primo i giambi di Paro

portai nel Lazio, seguendo il ritmo e lo spirito

di Archiloco, non gli argomenti e le parole che perseguitavano Licambe

da cui si può arguire che gli Epòdi hanno, come concezione, una forte ascendenza letteraria. Inizia cioè quel topos del primus, che tanta parte ebbe nella cultura augustea.

Infatti, primo poeta latino, riprende i poeti greci Archiloco (VII sec. A. C.) ed Ipponatte (IV sec. A. C.), famosi per le loro invettive ed aggressività. Tuttavia Orazio ne prende subito le distanze: se infatti vuole imitarne il metro e lo spirito, non così gli argomenti.

Gli epòdi sono 17 componenti, in cui prevale il metro, appunto epodico (che indica in un distico, che il secondo verso è più breve del precedente). Il titolo oraziano era Iambi, ma, come già in Catullo, la titolazione preminente, datagli dai grammatici medievali, è di tipo metrico. Si pensa che essi siano stati composti tra il 41 e il 30, anno della loro pubblicazione (insieme al secondo libro delle Satire) e rappresentano, a livello contenutistico una certa varietà:

- il 3, il 4, il 6 ed il 10 riprendono il tema dell’invettiva tipica del genere greco; il 3 è un divertissement (un’invettiva contro l’aglio che gli ha cucinato Mecenate) gli altri due si rivolgono più ad un “vizio” che a persone specifiche (al contrario dei giambografi greci), soltanto l’ultimo è rivolto a Mevio, cui viene augurato un naufragio:

AUGURIO DI CATTIVO VIAGGIO

(10)

Mala soluta navis exit alite

ferens olentem Mevium.

Ut horridis utrumque verberes latus,

Auster, memento fluctibus;

niger rudentis Eurus inverso mari

fractosque remos differat;

insurgat Aquilo, quantus altis montibus

frangit trementis ilices;

nec sidus atra nocte amicum adpareat,

qua tristis Orion cadit;

quietiore nec feratur aequore,

quam Graia victorum manus,

cum Pallas usto vertit iram ab Ilio

in impiam Aiacis ratem.

O quantus instat navitis sudor tuis

tibique pallor luteus,

et illa non virilis eiulatio

preces et aversum ad Iovem,

Ionius udo cum remugiens sinus

Noto carinam ruperit!

Opima quodsi praeda curvo litore

porrecta mergos iuverit,

libidinosus immolabitur caper

et agna Tempestatibus.

Con funesto presagio è salpata e va la nave

che porta il fetido Mevio.

Di sferzarne entrambi i fianchi con spaventose

ondate ricordati, Austro;

Euro nero sconvolgendo il mare ne possa le gomene

e i rami spezzati disperdere;

Aquilone si levi impetuoso come quando sugli alti monti

schianta i lecci tremanti;

e nessuna costellazione nella cupa notte brilli amica

là dove tramonta Orione tempestoso;

e su acque sia portato non più calme

di quelle che ebbe l’armata dei Greci vincitori,

quando Pallade dalle ceneri d’Ilio volse la sua ira

contro la nave empia di Aiace.

Oh quanto sudore attende i tuoi marinai,

e te pallore giallastro,

e quel tuo non virile piagnucolio,

e preghiere a Giove che non t’ascolta,

quando il mar Ionio mugghiando sotto le piovose raffiche

di Noto ti fracasserà la chiglia!

Se poi una preda succulenta sul lido ricurvo

lunga distesa pascerà gli smerghi,

un lascivo capro sarà da me immolato

con un’agnella alle Tempeste.

E’ questa l’unica invettiva rivolta contro una persona (sembra fosse un mediocre poeta), ma nulla ci rimanda ad un motivo, un’occasione che abbia spinto Orazio a rivolgergli l’augurio di un naufragio: guardando il modello archilocheo, ci viene qui da pensare che si tratti di un puro esercizio letterario, tanto più che è trattato secondo lo schema del propemtikòn (augurio di buon viaggio) completamente rovesciato.

Nave d’epoca romana sommersa (dipinto)

- l’8 ed il 12 sono rivolti a due “vecchie libidinose” che tentano di concupirlo. La loro bruttezza fisica è accentuata da una descrizione espressionistica;

- il 5 ed il 17 descrivono invece la maga Canidia, contro le cui arti magiche il poeta si scaglia;

- il 7 ed il 16 da una parte ed l’1 ed il 9 sono d’argomento civile: i primi due risalgono alla disfatta di Filippi (il 7 esprime il suo sdegno per la ripresa della guerra civile, il 16 invita i Romani ad andarsene nelle Isole Felici per sfuggire alla guerra); le seconde due in prossimità alla battaglia di Azio (la numero 1, che funge da dedica a Mecenate, in cui il poeta assicura fedeltà ad Ottaviano e la 9, mostrandosi in ansia, schernisce gli avversari e si prepara a brindare per la loro sconfitta;

LA FOLLIA DELLE GUERRE CIVILI

(7)

Quo, quo scelesti ruitis? aut cur dexteris

aptantur enses conditi?

Parumne campis atque Neptuno super

fusum est Latini sanguinis,

non ut superbas invidae Karthaginis

Romanus arces ureret,

intactus aut Britannus ut descenderet

sacra catenatus via,

sed ut secundum vota Parthorum sua

urbs haec periret dextera?

Neque hic lupis mos nec fuit leonibus

umquam nisi in dispar feris.

Furorne caecus an rapit vis acrior

an culpa? Responsum date!

Tacent et albus ora pallor inficit

sic est: acerba fata Romanos agunt

scelusque fraternae necis,

ut inmerentis fluxit in terram Remi

sacer nepotibus cruor

Dove, dove vi gettate voi, scellerati?

perché impugnate le spade in disarmo?

Forse non si è sparso sulla terra e sul mare

sangue latino a sufficienza?

e non perché i romani incendiassero in guerra

le rocche altere di Cartagine

o gli indomiti britanni in catene

scendessero per la Via Sacra,

ma perché, come sperano i parti, perisse

questa città di propria mano?

Non è costume questo di lupi o leoni,

feroci solo coi diversi.

Follia cieca vi travolge? forza invincibile

o colpa? Rispondete.

Tacciono, e un pallore scolora il loro volto,

la mente attonita, sgomenta.

Certo: un fato atroce perseguita i romani,

l’infamia di aver ucciso un fratello,

quando, a maledizione dei nipoti, il sangue

di Remo bagnò innocente la terra.

Ad osservare questo epodo sembra quasi che il lettore non riconosca nella voce del poeta quella pacatezza, giusta misura, quale la tradizione gli riconosce. Infatti le incalzanti interrogative, l’esempio pregnante dei lupi e dei leoni sembrano riferirsi maggiormente al sentimento dell’ira e dell’invettiva. E’ proprio dell’epodo tale stile. Difficile collocare tale passo: alcuni lo pensano come uno fra i primi quando, appena terminata la guerra di Filippi, doveva assistere alla ribellione di Perugia il pericolo con la rottura fra Ottaviano e Antonio. Certamente è il sentimento di pace che domina, vissuto più come aspirazione che realtà: per questo la poesia si apre e chiude ad anello sul termine scelesti/scelus quasi fosse destino il travaglio per i nipoti di Romolo.

- l’11, il 14 e il 15 sono d’argomento erotico: l’11 ed il 14 riprendono il topos dell’incapacità di riprodurre versi per il troppo amore che gli riempie il cuore e la mente, mentre il 15 è rivolto ad una donna infedele.

Moneta raffigurante Orazio

LA BELLA INFEDELE

(15)

Nox erat et caelo fulgebat Luna sereno

inter minora sidera,

cum tu, magnorum numen laesura deorum,

in verba iurabas mea,

artius atque hedera procera adstringitur ilex

lentis adhaerens bracchiis;

dum pecori lupus et nautis infestus Orion

turbaret hibernum mare

intonsosque agitaret Apollinis aura capillos,

fore hunc amorem mutuom,

o dolitura mea multum virtute Neaera:

nam siquid in Flacco viri est,

non feret adsiduas potiori te dare noctes

et quaeret iratus parem

nec semel offensi cedet constantia formae,

si certus intrarit dolor.

et tu, quicumque es felicior atque meo nunc

superbus incedis malo,

sis pecore et multa dives tellure licebit

tibique Pactolus fluat

nec te Pythagorae fallant arcana renati

formaque vincas Nirea,

heu heu, translatos alio maerebis amores,

ast ego vicissim risero.

Era notte e la luna scintillava

tra le luci minori delle stelle

e tu alle mie parole rispondevi

“giuro”, pronta a tradire

il santo nome degli dei – io ero

avvinto alle tue morbide braccia

come l’edera stringe l’alto leccio –

“finché sarà nemico al gregge il lupo

e Orione al marinaio

quando agita il mare nell’inverno

e fin che l’aria toccherà la chioma

mai recisa d’Apollo,

tuo e mio sarà il nostro amore” –

ma molto dovrai piangere

Neera, per questo mio essere uomo!

Perché se l’uomo c’è in questo Flacco

non patirà che tutte le tue notti

le dia a chi è il più forte

e l’ira chiederà la parte uguale.

Sarà allora infallibile il dolore,

sarà fermo

davanti alle bellezza così offesa.

Io non so chi tu sia,

più fortunato,

che superbo cammini sul mio mare.

Ma puoi essere ricco e di terre e di armenti,

ti può scorrere l’oro come un fiume,

puoi essere maestro nei misteri

di Pitagora che nacque e che risorse

e superare Nireo per bellezza –

avrai la ricompensa di un amore

che va da un altro. E sarà la mia volta,

riderò.

Un epodo “erotico” che ci permette di sottolineare la profonda differenza tra la concezione d’amore catulliana e questa d’Orazio: come sappiamo anche Clodia tradisce Catullo: ma lì vi è la rottura di un foedus, d’un patto d’amore; in Orazio ad essere colpito invece è l’orgoglio che la punirà con la stessa moneta: il tradimento. Ma non finisce qui: l’invettiva è rivolta anche a colui che l’ha sostituito: quando a sua volta sarà abbondonato dalla fedifraga Neera sarà lui a ridere. Si noti l’“incipit” che sembra aver ispirato certi notturni tassiani e leopardiani.

- Isolati gli epodi 2 e 13: il primo è un elogio della vita di campagna (con sorpresa finale, a farlo è un usuraio), il secondo apre il tema simposiaco: è infatti un invito a bere in una notte d’inverno.

Uva: pittura parietale

Come abbiamo già accennato a caratterizzare gli Epodi e l’estrema varietas, dall’esaltazione a Mecenate alle guerre civili; alla varietà degli argomenti risponde anche una varietà di tono, che può essere indignato, affettuoso, ironico e sarcastico.

Ma l’Orazio degli Epodi è realmente irato o “finge” di esserlo? Per rispondere basta sottolineare le differenze tra la sua poesia ed il modello: se l’una è rivolta a personaggi o situazioni specifiche (almeno quanto ci è rimasto), il poeta lucano sembra maggiormente rivolgersi a “tipi” a “situazioni generiche”. Forse non sono proprio un “falso” (d’altra parte nascono all’interno di una situazione storica ancora fluida), ma già in questa produzione in versi vi appare l’Orazio fine letterato.

Edizione Ottocentesca delle Satire

Satire

A definire lo stile della satira è lo stesso Orazio:

I PADRI DELLA SATIRA

(I, 4 vv. 1-7)

Eupolis atque Cratinus Aristophanesque poetae

atque alii, quorum comoedia prisca virorum est,

siquis erat dignus describi, quod malus ac fur,

quod moechus foret aut sicarius aut alioqui

famosus, multa cum libertate notabant,

hinc omnis pendet Lucilius, hosce secutus,

mutatis tantum pedibus numerisque…

Eupoli, Cratino e Aristofano, questi poeti,

e altri, che furono gli autori della commedia antica,

se uno meritava di esser messo in berlina perché furfante o ladro,

adultero o assassino o in ogni caso

malfamato, lo bollavano senza tanti complimenti.

Da questi in tutto deriva Lucilio, che ne segue l’esempio,

mutando soltanto il metro e io ritmo.

che l’ascrive totalmente al poeta Lucilio, che visse, come si ricorderà in età sillana. Egli stesso ci dice che Lucilio l’avrebbe derivata dagli autori della commedia arcaica, conservando lo stile mordace irriverente, ma al contempo cambiandone il genere ed il metro. Stesso il discorso di Quintiliano che nella sua opera descrive come “poeti satirici” appunto Lucilio, Orazio e Persio. Sebbene anche Nevio ed Ennio furono autori di Satire, il poeta ed il critico latino ne danno piena paternità a Lucilio, e lo stesso Quintiliano, orgogliosamente afferma: Satura tota nostra est, rivendicando l’originalità e l’indipendenza dal modello greco. Ma a marcarne la differenza, poco dopo Orazio aggiunge:

LO STILE DI LUCILIO

(I, 4 vv. 11-14)

cum flueret letulentus, erat quod tolleret velles;

garrulus atque piger scribendi ferre laborem,

scribendi recte: nam ut multum, nil moror…

siccome scorreva fangoso, c’erano cose che avresti voluto levare;

era ciarliero e insofferente della fatica di scrivere,

di scrivere bene: perché io del molto scrivere non me ne curo.

distinguendosi dal modello e quindi mostrando la volontà di rifondare il genere, per sostituirsi e diventare a sua volta punto di riferimento.

Orazio scrive due libri di Satire in esametro, il primo tra il 40 ed il 35, anno in cui lo pubblicò, il secondo tra il 34 ed il 30. Pertanto la loro composizione coincide con quella degli Epodi.

Le prime 10 Satire del primo libro trattano:

- Rivolta a Mecenate: si parla del raggiungimento della felicità e come tale ricerca sia illusoria; infatti raggiuntala si vuole sempre andare oltre. Per vivere se non felicemente ma in armonia con se stessi, bisognerà prendere atto di ciò che realmente ci occorre.

L’INCONTENTABILITA’ DEGLI UOMINI

(I, 1 vv. 1-20; 106-107)

Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem

seu ratio dederit seu fors obiecerit, illa

contentus vivat, laudet diversa sequentis?

«O fortunati mercatores» gravis annis

miles ait, multo iam fractus membra labore;

contra mercator, navim iactantibus Austris,

«Militia est potior. quid enim? concurritur: horae

momento cita mors venit aut victoria laeta.»

Agricolam laudat iuris legumque peritus,

sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat;

ille, datis vadibus qui rure extractus in urbem est,

solos felicis viventis clamat in urbe.

Cetera de genere hoc – adeo sunt multa – loquacem

delassare valent Fabium. ne te morer, audi

quo rem deducam. si quis deus «En ego» dicat,

«iam faciam quod voltis: eris tu, qui modo miles,

mercator; tu, consultus modo, rusticus: hinc vos,

vos hinc mutatis discedite partibus. Eia,

quid statis?» nolint: atqui licet esse beatis.

Com’è, Mecenate, che nessuno è contento della sorte,

che la ragione gli ha dato o il caso gli gettato davanti,

e tutti invece non fanno che esaltare chi persegue una vita diversa?

«Fortunati i mercanti!», dice il soldato appensatito,

dagli anni, le membra ormai rotte dalla lunga fatica.

E il mercante, da parte sua, mentre gli Austri sballottano la nave:

« Meglio soldato. Che cos’è in fin dei conti? Ci si scontra: nel volger

di un’ora viene rapida la morte o la vittoria gioiosa».

Fa l’elogio del contadino l’esperto di diritto e di leggi,

quando sul cantare del gallo, il cliente gli batte la porta.

L’altro invece, che, per aver presentato malleverie, viene tratto in forza dalla campagna in città,

va proclamando felice chi vive in città.

Gli altri di questo genere varrebbero – tanto on numerosi – a sfinire

una lingua come quella di Fabio. Per farla breve, ascolta

dove vado a parare. Se un dio dicesse: «Ecco,

io ora farò ciò che volete: sarai mercante, tu che eri poc’anzi soldato;

tu, prima giureconsulto, sarai campagnolo. Voi da questa parte,

e voi da quest’altra, a ruoli scambiati. Ehi,

che fate lì impalati?» non vorrebbero. Eppure è dato loro di essere felici.

Il poeta ci ricorda:

est modus in rebus, sunt certi denique fines

quos ultra citraque nequit consistere rectum.

in tutto c’è dunque una misura, ci sono confini ben precisi

al di fuori dei quali il giusto non può darsi

Auguste Rodin: Il pensatore (Parigi)

La prima satira ci porta direttamente nel nucleo ideologico del pensiero di Orazio: nell’individuazione che nessuno si contenta di ciò che è ed ha ed aspira ad essere diverso, si misura il senso dell’insoddisfazione che attanaglia l’uomo; la soluzione il poeta la trova nella misura, cioè l’equidistanza dagli eccessi (metriòtes), che sarà cantata con altri accenti nelle Odi.

- la seconda è sempre rivolta alla ricerca del ben vivere: se si vuole far l’amore perché cercare il brivido dell’adulterio piuttosto che andare con le prostitute nate per far ciò?

- Presentando un uomo privo del senso della misura, Orazio ci ricorda dei difetti di ognuno, prendendo in giro i saggi stoici, che pensano a se stessi come perfetti, e insegnandoci ad essere indulgenti con noi stessi.

- E’ questa la satira in cui riconosce la paternità del genere a Lucilio. Inoltre ricorda come il padre, insegnandogli a guardare i vizi della vita altrui, lo invitasse a tenere una condotta migliore nel proprio comportamento.

- Qui si descrive il viaggio a Brindisi affrontato insieme a Mecenate e ad altri amici;

Colonna romana a Brindisi che segnava la fine della via Appia

VIAGGIO A BRINDISI

(I, 5 vv. 1-20)

Egressum magna me accepit Aricia Roma

hospitio modico; rhetor comes Heliodorus

Graecorum longe doctissimus; inde Forum Appi

differtum nautis cauponibus atque malignis.

Hoc iter ignavi divisimus altius ac nos

praecinctis unum: minus est gravis Appia tardis.

Hic ego propter aquam quod erat deterrima ventri

indico bellum cenantis haud animo aequo

exspectans comites. Iam nox inducere terris

umbras et caelo diffundere signa parabat.

Tum pueri nautis pueris convicia nautae

ingerere: “Huc adpelle”; “Trecentos inseris?” “Ohe

iam satis est!” Dum aes exigitur, dum mula ligatur,

tota abit hora. Mali culices ranaeque palustres

avertunt somnos; absentem cantat amicam

multa prolutus vappa nauta atque viator

certatim: tandem fessus dormire viator

incipit, ac missae pastum retinacula mulae

nauta piger saxo religat stertitque supinus.

Partito che fui da Roma, dalla gran città, in un modesto alloggio

Ariccia mi ospitò; ero accompagnato da Eliodoro, maestro d’eloquenza,

coltissimo: nessuno, tra i Greci, alla sua altezza. Poi Forappio,

tutta un brulicare di barcaioli e tavernieri truffaldini.

Che pigrizia, la nostra! Dividemmo il tratto in due tappe, ma sarebbe una sola

per viaggiatori un po’ più disinvolti: andando adagio l’Appia è meno faticosa.

Qui per via dell’acqua, ch’era infame, io dichiaro

guerra all’intestino; e cupo, mi riduco ad aspettare

i compagni che cenano. Ormai la notte s’accingeva

a stendere le tenebre sul mondo, a spargere le stelle in cielo.

Ed ecco, tra schiavi e barcaioli, tra barcaioli e schiavi, scoccare

scintille: “Accosta qua!”, “Quanti ne imbarchi: trecento?”, “Ehi,

basta così!”. Un’ora intera se ne va tra l’incassare i soldi

e l’aggiogar la mula. Malefiche zanzare e rane palustri

mettono in fuga il sonno. Ingaggiano una sfida un barcaiolo avvinazzato

e un viaggiatore cantano entrambi, a gara, la ragazza

lontana; finché il secondo, stanco morto, si addormenta,

e l’altro, lasciata andare al pascolo la mula, ne lega

pigramente le redini ad un masso, si corica supino, e russa.

Questa satira, di cui si riportano i solo primi versi, racconta l’esperienza di viaggio di Orazio compiuto a Brindisi, per accompagnarvi Mecenate e Cocceio Nerva, inviati in missione diplomatica da Ottaviano per rinsaldare i rapporti, che si erano fatti un po’ tesi, con Antonio. Nell’intera satira del motivo politico del viaggio e dell’importanza che esso poteva rappresentare per il rafforzamento di quel progetto di pace (che poi sapremo non riuscire) che legavano i massimi rappresentanti politici. Orazio si limita a descrivere figure, piccole macchiette, che, seppure non unite fra loro, rimandano ad un brulicare di “vita” che rendono la satira stessa assai vivace, E’ chiaro, infine, l’intento di inserirsi sulla stessa linea di Lucilio, che aveva descritto, appunto, un viaggio in Sicilia: ma non bisogna dimenticare che il tema del viaggio era molto apprezzato dai lettori di allora.

- Ancora vengono sottolineati gli insegnamenti paterni: infatti il nobile Mecenate lo ha accolto nel suo cerchio perché, pur figlio di un liberto, gli ha trasmesso la purezza e l’integrità;

- Viene descritto un contrasto tra due personaggi, chiamati in giudizio;

- Il dio Priapo ci racconta le magie di una fattucchiera;

- Qui il poeta mette in scena se stesso, che mentre passeggia viene importunato da uno “scocciatore”;

Via Sacra

LO SCOCCIATORE

(I, 9 vv. 1–34)

Ibam forte via Sacra, sicut meus est mos,

nescio quid meditans nugarum, totus in illis.

Accurrit quidam notus mihi nomine tantum

arreptaque manu: “Quid agis, dulcissime rerum?”.

“Suaviter, ut nunc est”, inquam “et cupio omnia quae vis”.

Cum adsectaretur, “Num quid vis?” occupo, at ille

“Noris nos” inquit, “docti sumus”. Hic ego: “Pluris

hoc” inquam “mihi eris”. Misere discedere quaerens

ire modo ocius, interdum consistere, in aurem

dicere nescio quid puero, cum sudor ad imos

manaret talos. “O te, Bolane, cerebri

felicem!” agebam tacitus, cum quidlibet ille

garriret, vicos, urbem laudaret. Ut illi

nil respondebat. “Misere cupis” inquit “abire:

iamdudum video. Sed nil agis; usque tenebo,

persequar. Hinc, quo nunc iter est tibi?”. “Nil opus est te

circumagi: quendam volo visere non tibi notum;

trans Tiberim longe cubat is prope Caesaris hortos”.

“Nil habeo quod agam et non sum piger: usque sequar te”.

Demitto auricolas, ut iniquae mentis asellus,

cum gravius dorso subiit onus. Incipit ille:

“Si bene me novi, non Viscum pluris amicum,

non Varium facies: nam quis me scribere pluris

aut citius possit versus? Quis membra movere

mollius? Invideat quod et Hermogenes, ego canto”.

Interpellandi locus hic erat: “Est tibi mater,

cognati, quis te salvo est opus?”. “Haud mihi quisquam;

omnis conposui”. “Felices! Nunc ego resto.

Confice. Namque instat fatum mihi triste, Sabella

quod puero cecinit divina mota anus urna:

“hunc neque dira venena nec hosticus auferet ensis

nec laterum dolor aut tussis nec tarda podagra:

garrulus hunc quando consumet cumque: loquacis,

si capiat, vitet, simul atque adoleverit aetas”.

Passeggiavo per combinazione lungo la Via Sacra, vecchia abitudine,

e intanto meditavo una mia sciocchezza, tutto concentrato.

Mi abborda d’improvviso un tizio di cui conosco solo il nome.

Afferra la mia mano: “Come va, carissimo?”

“Fin qui stupendamente”, gli rispondo “e t’auguro ogni bene”

Non molla, mi tallona: “Insomma, cosa vuoi?”, gli butto là. E lui:

“Dovresti pur conoscerci” dice, “siamo intellettuali”. “Avrò per te”,

gli dico, “stima ancor maggiore”. Tentando disperato di tagliar la corda

ora accelleravo il passo, ora mi fermavo a sussurrare

qualche cosa nell’orecchio del mio servo. Grondavo di sudore

fino alle calcagna. “Beato te, Bolano, spirito

bollente!”, rimuginavo a bocca chiusa. E l’altro garrulo,

ciarlava, proclamava il suo entusiasmo per le strade, la città. Io

non replicavo. “Ma tu” sogghigna, “tu non vedi l’ora di piantarmi in asso.

Da un pezzo l’ho notato. Niente da fare. Ti terrò ben stretto,

restandoti alle costole. Dove sei diretto adesso?” “Giri inutili

per te: vado a trovare una persona che certo non conosci.

E’ a letto. Sta di là dal Tevere, lontano, dalle parti dei giardini di Cesare.”

“Non ho nessun impegno, e non sono affatto pigro: t’accompagno”.

Mi si abbassano le orecchie come a un somarello rassegnato suo malgrado

quando sul dorso gli grava una soma più pesante. Quello ricomincia:

“Mi conosco bene: la mia amicizia ti sarà preziosa almeno quanto

quella con Visco e Vario. Ti sfido a trovare chi sappia scrivere

più versi e più velocemente: chi danzi con maggiore

grazia. Se udisse il mio canto persino Ermogene m’invidierebbe”.

Era giunto il momento d’interromperlo: “hai ancora la madre,

dei parenti cui stia a cuore il tuo stato di salute?”. “Più nessuno,

tutti li ho sepolti”. “Beati! Io, purtroppo, sopravvivo.

Dammi il colpo di grazia: un tragico destino incombe su di me. Una vecchia

Sabina, scuotendo l’urna, per i vaticini (ero fanciullo), lo predisse.

‘Questo ragazzo non l’ammazzeranno terribili veleni, spade nemiche,

attacchi di pleurite o tisi o podagra che rallenta il passo;

lo porterà alla tomba, un giorno o l’altro, un chiacchierone. Uscito dunque

dalla pubertà, abbia buon senso di stare alla larga dai loquaci”.

Il racconto prosegue con l’intenzione del “seccatore” di essere presentato a Mecenate, e, mostrando ad Orazio le bassezze di cui è capace pur di ottenere lo scopo. Intanto s’avvicina un amico di Orazio, che conosce bene il tipo, e per questo, vuol far dispetto al poeta, facendo lo gnorri. Poi finalmente lo scocciatore sembra esser preso da fretta improvvisa; infatti vede arrivare il suo avversario, aveva citato in giudizio, e prega Orazio di essergli testimone.

Può sembrare una satira facile, divertente, un tranche de vie costruito su un piccolo prepotente e il pavido Orazio. Ma non è così. Pur con ironia ciò che sta alla base della racconto oraziano un forte moralismo e questo viene espresso attraverso una costruzione quasi tragica: i due attori che si scambiano continue battute (il servo e poi l’amico sono quasi completamente muti), il destino avverso del protagonista, ed infine l’intervento del deus ex machina che risolve la questione.

- In quest’ultima satira del primo libro, Orazio torna a parlare di letteratura e del suo modo di poetare. Egli è certo di essere apprezzato dai suoi docti

Il secondo libro di Satire, pubblicate, come detto nel 30, sono otto e trattano:

- Qui Orazio si rivolge ad un giurista per ricevere risposte sulla sua attività di scrittore satirico; ascoltata la sentenza secondo cui essa è inutile, gli si risponde che questa è la sua vocazione;

- Il contadino Ofello rivolge una lode al cibo modesto; ma anche questa satira ha valore sapienziale in quanto rimanda al concetto del “giusto mezzo”

- Qui si sviluppa, tramite le parole di filosofo, il tema secondo cui “siamo tutti folli”;

- Ancora, riprendendo Lucilio, una satira “gastronomica”, raccontata come fosse di norme filosofiche;

- Appare il fantasma di Tiresia a consigliare ad Ulisse, dopo aver a lungo viaggiato a ricostruire la sua eredità;

- Ringraziando Mercurio, per il dono fattogli da Mecenate della villa in Sabina, il poeta svolge in questa satira un appassionato elogio della vita di campagna;

TOPO DI CAMPAGNA E TOPO DI CITTA’

(II, 6 vv. 80-117)

Rusticus urbanum murem mus paupere fertur

accepisse cavo, veterem vetus hospes amicum,

asper et attentus quaesitis, ut tamen artum

solveret hospitiis animum. Quid multa? Neque ille

sepositi ciceris nec longae invidit avenae,

aridum et ore ferens acinum semesaque lardi

frusta dedit, cupiens varia fastidia cena

vincere tangentis male singula dente superbo,

cum pater ipse domus palea porrectus in horna

esset ador loliumque, dapis meliora relinquens.

Tandem urbanus ad hunc “Quid te iuvat” inquit, “amice,

praerupti nemoris patientem vivere dorso?

Vis tu homines urbemque feris praeponere silvis?

Carpe viam, mihi crede, comes, terrestria quando

mortalis animas vivunt sortita neque ulla est

aut magno aut parvo leti fuga: quo, bone, circa,

dum licet, in rebus iucundis vive beatus,

vive memor, quam sis aevi brevis. “Haec ubi dicta

agrestem pepulere, domo levis exsilit; inde

ambo propositum peragunt iter, urbis aventes

moenia nocturni subrepere. Iamque tenebat

nox medium caeli spatium, cum ponit uterque

in locuplete domo vestigia, rubro ubi cocco

tincta super lectos canderet vestis eburnos

multaque de magna superessent fercula cena,

quae procul exstructis inerant hesterna canistris.

Ergo ubi purpurea porrectum in veste locavit

agrestem, veluti succinctus cursitat hospes

continuatque dapes nec non verniliter ipsis

fungitur officiis, praelambens omne quod adfert.

Ille cubans guadet mutata sorte bonisque

rebus agit laetum convivam, cum subito ingens

valvarum strepitus lectis excussit utrumque.

Currere per totum pavidi conclave magisque

exanimes trepidare, simul domus alta Molossis

personuit canibus. Tum rusticus:” Haud mihi vita

est opus hac” ait et “ valeas: me silva cavosque

tutus ab insidiis tenui solabitur ervo”.

Un rustico topo un topo urbano si dice accogliesse

nella povera tana, il vecchio ospite il vecchio amico

severo e parsimonioso, ma capace di sciogliere

il chiuso animo all’ospitalità. Che dire? Né quello

risparmiò il cece messo da parte né la lunga avena,

portando alla bocca chicchi di uva secca e lardo

per metà rosicchiato diede in pezzetti, desiderando

vincere il fastidio di chi mal toccava i singoli pezzi

con dente superbo, grazie a una cena variegata,

mentre lo stesso padrone di casa, su fresca paglia disteso,

mangiava loglio e farro, lasciando il meglio del banchetto.

Allora l’urbano disse a questi: “Che ti giova, o amico,

vivere a fatica sul dorso di un bosco a precipizio?

Vuoi tu anteporre gli uomini e la città alle selvagge selve?

Prendi la strada, credimi, o compagno, poiché le creature

terrestri vivono anime mortali ricevute in sorte

e per il grande e per il piccolo non c’è alcuna fuga dalla morte:

per questo, mio caro, finché ti è lecito, vivi beato

in mezzo ai piaceri, ricordati che la vita è breve.” Quando queste

parole convinsero il campagnolo, questi salta via leggero dalla sua casa,

poi entrambi fanno il viaggio stabilito, con il desiderio

di strisciare sotto le mura della città di notte. Già alta era la notte,

quando i due mettono le loro impronte in una ricca dimora,

dove una coperta tinta di rosso scarlatto brillava sopra

letti di avorio e restavano molti piatti da una grande cena,

rimasti da parte in cesti pieni dal giorno prima. L’ospite,

fatto sdraiare il campagnolo sul tappeto purpureo,

come uno schiavo con vesti arrotolate, corre su e giù,

porta una pietanza dopo l’altra e fa il servizio come

lo schiavo di casa, prima assaggiando tutto ciò che serve.

L’altro se ne sta sdraiato e gode della mutata sorte

e in mezzo a queste delizie, fa il convitato felice,

quando d’improvviso un grande strepito di porte li fece sobbalzare

dai letti. Allora corsero via impauriti per tutta la sala,

tremarono senza fiato, quando l’alta dimora risuonò per i latrati

dei cani molossi. Allora il topo di campagna disse: “Non fa per me

questa vita, ti saluto, la mia tana nel bosco, sicura

dai pericoli, mi consolerà dei miei pochi legumi”.

Favoletta diventata celeberrima rappresenta una specie di apologo sulla condizione umana desiderata da Orazio stesso, che rivendica per sé un ideale di vita qui rappresentato dal mus rusticus. La perizia oraziana sta tutta nel descrivere due topi reali nel loro agire ed “umani” nel loro dialogare, caratterizzati anche da un linguaggio potremo dire diverso, perché diversa è la loro classe sociale. Si nota tuttavia una certa “incoerenza” del poeta, ma a sottilinearla ci pensa Orazio stesso.

- Secondo il costume dei Saturnali a prendere la parola è il servo Davo che fa una vera e propria predica al suo padrone Orazio, a cui il padrone riesce a porre termine con le minacce;

Ernesto Biondi: Saturnali (1890)

DAVO RIMPROVERA ORAZIO

(II, 7 vv. 22-35)

“Laudas

fortunam et mores antiquae plebis, et idem

si quis ad illa deus subito te agat, usque recuses,

aut quia non sentis quod clamas rectius esse,

aut quia non firmus rectum defendis, et haeres

nequiquam caeno cupiens evellere plantam.

Romae rus optas, absentem rusticus urbem

tollis ad astra levis. Si nusquam es forte vocatus

ad cenam laudas securum holus ac, velut usquam

vinctus eas, ita te felicem dicis amasque

quod nusquam tibi sit potandum. Iusserit ad se

Maecenas serum sub lumina prima venire

convivam: “nemon oleum fert ocius? Ecquis

audit?” cum magno blateras clamore fugisque.

“Tu lodi

la maniera di vivere e i costumi del buon tempo antico, ma tu stesso,

se un dio di punto in bianco volesse farti risalire a quella età, mai ti decideresti

o perché non senti che sia migliore ciò che predichi,

o perché, privo di costanza, difendi il bene e resti impagliato

nel fango, da cui invano desideri staccare i piedi.

A Roma tu sospiri la campagna; quando sei in villa, volubile,

levi alle stelle la città lontana. Se per caso da nessuno sei invitato

a cena, esalti il tuo tranquillo piatto di legumi e, come se,

ovunque vai, andassi trascinato a forza, ti proclami così felice

e ti compiaci di non dover andare da nessuna parte. Ma lascia

che t’inviti Mecenate, ad andare da lui commensale sul tardi,

all’accendersi dei primi lumi: “nessuno mi porterà un po’ d’olio? Siete

tutti sordi?” sbraiti con grande schiamazzo e poi di corsa.

Prendendo a pretesto la festa dei Saturnali (una specie del nostro Carnevale) in cui i ruoli venivano rovesciati, Orazio può mettere in bocca al suo servo tutte le sue contraddizioni e debolezze, non potendosi, cioè su un piedistallo a stigmatizzare comportamenti altrui, ma facendosi uomo tra gli uomini con i propri vizi e le proprie virtù, descritte con ottima capacità di autoanalisi e d’ironia.

- Qui viene descritto il banchetto di un uomo ricco ma assolutamente privo di eleganza.

Al di là delle pur necessarie precisazioni dei contenuti delle singole satire ad emergere è l’atteggiamento del poeta di fronte ad un genere che non conosceva un “modello” letterario greco da emulare, quanto invece un modello romano, certamente da superare per diventare, lui stesso, un pater di questo genere latino. E’ qui che va a commisurarsi l’ambivalenza che egli nutre verso Lucilio: come primus (così da lui, e da Quintiliano, reputato) è certamente lui, ma sarà Orazio a dover essere guardato, in futuro, come nuovo “modello” a cui ispirarsi: infatti darà alla satira quella cura formale che non contrasta anzi accentua con il sermo cotidianus che utilizza. Egli infatti li definisce Sermones, chiacchierate, che non nascondono, tuttavia un sottofondo moraleggiante. Esso trova la sua linfa, oltre che sulle convinzioni oraziane vere e proprie, tipiche del suo pensiero in ogni sua opera, sulle speculazioni filosofiche diatribiche svolte dai cinici. Queste ultime erano infatti delle demistificazioni di verità etiche attraverso esempi tratti dal quotidiano portati avanti da filosofi di strada il cui compito era di scandalizzare. Niente di tutto questo in Orazio, dove l’esempio etico viene sì stigmatizzato, ma mitigato da un profonda autoironia.

Giacomo De Chirico: Quinto Orazio Flacco

Odi

Le Odi di Orazio sono 103 e sono suddivise in 4 libri, di cui i primi tre scritti tra il 30 e il 23, quando furono pubblicate, l’ultimo libro nel 13.

L’opera, chiamata anche Carmina, è certamente la più ambiziosa, se egli, nella I del primo libro, dedicata a Mecenate, afferma:

A MECENATE

(I, 1 vv. 29- 36)

Me doctarum hederae praemia frontium

dis miscent superis, me gelidum nemus

Nympharumque leves cum Satyris chori

secernunt populo, si neque tibias

Euterpe cohibet nec Polyhymnia

Lesboum refugit tendere barbiton.

Quod si me lyricis vatibus inseres,

sublimi feriam sidera vertice.

Ma l’edera che premia la fronte dei sapienti

mi porta tra i Celesti, un fresco bosco,

un coro di spiriti lievi del bosco,

se Euterpe sceglie il flauto,

e la Musa dell’inno tocca corde Lesbie,

mi portano lontano dalla mia gente. Mecenate,

se mi comprenderai tra i poeti che hanno nome della lira

con una mano toccherò le stelle.

Vengono qui sottolineati due aspetti fondamentali: da una parte la sottolineatura di essere tra i docti e quindi tra i poëtae, qualifica che ancora non era valida per i Sermones, ed ancora come questa scelta lo porti nell’isola di Lesbo, cioè là dove ha operato il poeta Alceo e la poetessa Saffo, cioè tra i lirici. E’ evidente che tale scelta lo allontani, ancor di più, dal vulgus; ma questo ormai è il segno di chi vuol dare vita ad una lirica che abbia su di sé l’imprimatur della classicità.

In ogni libro, pur presentando tematiche non riconducibili a temi precisi, possiamo individuare dei nuclei ispirativi che li caratterizzano:

I libro, composto di 38 componimenti si apre, con la dedica a Mecenate: maggiormente numerose appaiono le poesie che celebrano la gioia del convito, spesso accompagnate da riflessioni sulla brevità della vita:

NON INTERROGARE IL DOMANI (I, 9)

Vides ut alta stet nive candidum Soracte, nec iam sustineant onus silvae laborantes geluque flumina constiterint acuto. Dissolve frigus ligna super foco large reponens atque benignius deprome quadrimum Sabina, o Thaliarche, merum diota.

Permitte divis cetera, qui simul

stravere ventos aequore fervido

deproeliantis, nec cupressi

nec veteres agitantur orni.

Quid sit futurum cras fuge quaerere et

quem fors dierum cumque dabit lucro

adpone, nec dulcis amores

sperne, puer, neque tu choreas,

donec virenti canities abest

morosa. Nunc et Campus et areae

lenesque sub noctem susurri

composita repetantur hora,

nunc et latentis proditor intumo

gratus puellae risus ab angulo

pignusque dereptum lacertis

aut digito male pertinaci.

Tu guarda come svetta il Soratte chiaro

di neve alta, quasi non regge il peso

la selva stanca, e osserva i corsi

d’acqua rappresi nel gelo acuto.

Ma sciogli il freddo dando vigore al fuoco

con altra legna, senza timore poi

il vino puro di quattr’anni

versa dall’anfora, mio Taliarco.

Il resto lascia tutto agli dèi, che appena

sul mare grosso placano i venti forti

tra loro in lotta, non stormisce

più il cipresso né l’orno vecchio.

Al tuo domani non ci pensare, segna

qualunque giorno voglia donarti il caso

a tuo guadagno e non sprezzare,

tu che sei giovane, amori e danze,

finché capelli bianchi e malanni stanno

da te lontani. Ora più spesso invece

la sera scendi al Campo, in piazza,

corri ai sussurri di chi ti aspetta,

ritorna al caro riso con cui si svela

la tua ragazza ferma nel buio fitto,

al pegno tolto dal suo braccio,

dalle sue dita che stringe piano.

L’inizio dell’ode e tratto da Alceo, ma la citazione è ben lontana dallo sviluppo, che subito piega verso la “romanizzazione” del testo e più ancora verso le tematiche tipiche della poesia oraziana. La prima avviene attraverso la descrizione di un paesaggio tipicamente laziale, la seconda, invece è strutturata secondo la grazia e la levità del dettato oraziano: dapprima il paesaggio invernale (ritratto secondo la convenzione del freddo e della neve), quindi per difendersi l’intimità, il fuoco ed il vino; terzo momento riflessione gnomica sullo scorrere del tempo e l’imprevedibilità del futuro (quid sit futurum cras fuge quaerere) per terminare con l’arrivo della primavera dove il passaggio si fa urbano e svela i giochi erotici della gioventù (di forte ascendenza ellenistica)

o ancora la celeberrima:

Daniela Cataldi: Carpe diem

CARPE DIEM

(1,9)

Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi

finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios

temptaris numeros. Ut melius quidquid erit pati!

seu plures hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,

quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare

Tyrrhenum: sapias, vina liques et spatio brevi

spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida

aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.

Non chiedere, o Leuconoe, (non è lecito saperlo) qual fine

abbiano a te e a me assegnato gli dèi,

e non tentare calcoli babilonesi. Quant’è meglio accettare

quel che sarà! Ti abbia assegnato Giove molti inverni,

oppure ultimo quello che ora affatica il mare Tirreno

contro gli scogli, sii saggio, filtra vini, tronca

lunghe speranze per la vita breve. Parliamo, e intanto fugge l’astioso

tempo. Afferra l’attimo, credi al domani quanto meno puoi.

Brevissimo carmen da cui generano, con naturalezza, i temi più tipici della poesia oraziana, nonché temi, oserei dire, universali per la loro valenza umana e filosofica: dalla riflessione dello scorrere del tempo e dell’esigenza di non interrogare il domani ne derivano il gusto della vita, contro la malinconia, la gioia dell’amore che sottende tutto il testo che si esprime attraverso un intima convivialità: nessun peso nell’invitarci al carpe diem epicureo, ma solo una riflessione di quanto sia importante saper godere di ciò che la vita quotidianamente ci offre.

Per la poesia erotica riportiamo questo delicato ritratto adolescenziale:

CLOE

(1, 23)

Vitas inuleo me similis, Chloe,

quaerenti pavidam montibus avis

matrem non sine vano

aurarum et siluae metu.

Nam seu mobilibus veris inhorruit

adventus foliis seu virides rubum

dimovere lacertae,

et corde et genitus tremit.

Atqui non ego te tigris ut aspera

Gaetulusve leo frangere persequor:

tandem desine matrem

tempestiva sequi viro.

Tu mi eviti, o Cloe, come un cerbiatto

che per impervie balze la sgomenta

madre ricerchi, scosso

dal fogliame e dal vento,

che se, giungendo primavera, appena

freme una foglia, o un viscido serpente

smuove il roveto, trema

nelle gambe e nel cuore.

Ma non ti seguo, io, per lacerarti,

come una tigre o un leone getulo:

non cercare tua madre,

sei da marito ormai.

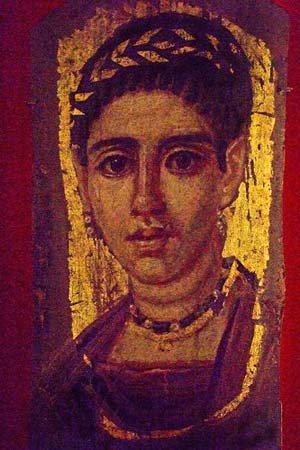

Ritratto di giovane donna

Sa osservare Orazio, che oltre a conoscere la poesia topica dell’adolescente oggetto d’attenzione per gli uomini, di cui è spia il nome greco Cloe, letteralmente “erba tenera e verde”, le prime paure e il vago tremore di chi, non ancora donna, sente tuttavia i primi segni di un corpo trasformantesi in oggetto di desiderio; ma non manca la capacità ironica del nostro che sa ben sottolineare, sempre con leggerezza ed ironia, il passaggio del tempo.

Il II libro comprende 20 componenti in cui vengono ripresi temi già trattati come quello del convito, della morte incombente, dell’amore: Ma si ripetono anche quelli che contengono delle pillole di saggezza gnomica, tratte sempre dalla speculazione epicurea e quella cinico-stoica.

Eccone un esempio:

Felix Vallotton: Il vento

AUREA MEDIOCRITAS

(II, 10)

Rectius vives, Licini, neque altum

semper urgendo neque, dum procellas

cautus horrescis, nimium premendo

litus iniquum.

Auream quisquis mediocritatem

diligit, tutus caret obsoleti

sordibus tecti, caret invidenda

sobrius aula.

Saepius ventis agitatur ingens

pinus et celsae graviore casu

decidunt turres feriuntque summos

fulgura montis.

Sperat infestis, metuit secundis

alteram sortem bene praeparatum

pectus: informis hiemes reducit

Iuppiter, idem

submovet; non, si male nunc, et olim

sic erit: quondam cithara tacentem

suscitat Musam neque semper arcum

tendit Apollo.

Rebus angustis animosus atque

fortis adpare, sapienter idem

contrahes vento nimium secundo

turgida vela.

Vivrai con maggior saggezza, Licinio, se non ti

spingerai sempre verso il mare aperto e se non rasenti

eccessivamente la costa pericolosa

mentre, cauto, provi orrore delle tempeste.

Chi ama la dorata via di mezzo,

sicuro evita la miseria di una casa

fatiscente e sobrio un palazzo

che susciti invidia.

Più spesso l’alto pino è scosso dai venti

e le torri elevate cadono con rovina

maggiore ed i fulmini feriscono

le cime dei monti.

Un animo ben agguerrito spera

nelle sventure e nelle fortune teme il cambiamento

della sorte. Giove ogni anno porta lo squallido inverno

ed egli stesso poi lo allontana.

Non sarà sempre così, se ora va male:

talvolta Apollo risveglia con la cetra

a musa che tace e non sempre

tende il suo arco.

Mostrati forte e coraggioso

nelle sventure; tu stesso saggiamente

ritirerai le vele gonfie per un vento

eccessivamente favorevole.

Nel verso 5 di quest’ode troviamo il concetto che, pur di Orazio, lo banalizza presso il largo volgo (cosa da lui aborrita) auream quisquis mediocritatem diligit: non si tratta, se si vuole, come già per il carpe diem di accontentarsi, ma di non vivere la vita superficialmente. E’ vero, è già stato detto, non soltanto da Orazio, ma anche da molti altri poeti greci: ma non è compito di un classicista e classico a sua volta inventare nuovi concetti, quanto dialogare e rielaborarli ed inserirli nella nuova realtà in cui il poeta stesso si trova. Potremo dire che tale atteggiamento sia fondamentale nel clima politico ed ideologico augusteo: non nascondersi e non apparire, appunto, scusarsi per non voler scrivere un “nuovo” poema (recusatio), ma sentirsi grandi poeti da voler confrontarsi Pindaro, cantore ufficiale delle idealità greche.

Medaglia ungherese di guerra con il motto oraziano

Il III libro si apre con le sei famose odi romane, tutte datate dopo il 27.

DULCE ET DECORUM

(III, 2 vv. 13-20)

Dulce et decorum est pro patria mori:

mors et fugacem persequitur uirum

nec parcit inbellis iuuentae

poplitibus timidoue tergo.

Virtus, repulsae nescia sordidae,

intaminatis fulget honoribus

nec sumit aut ponit securis

arbitrio popularis aurae

E’ per la patria bello e pio soccombere:

la Morte incalza anche chi la evita,

né risparmia i polpacci o il tergo

timoroso di un giovane imbelle.

La virtù, ignara di ripulse sordide,

brilla di onori immacolati e fulgidi

non prende o depone le scuri

secondo il capriccio del popolo.

Come si dimostra in questo passo l’ode è di valore civile, con quello che, anche nel nostro secolo è diventato un motto militare. Qui ci troviamo di fronte ad una espressione tipicamente pindarica, che dà il segno dell’ispirazione cui sono espressione queste opere: l’esaltazione del mos maiorum, l’esaltazione della grandezza di Roma, ottenuta anche grazie ai sacrifici dei giovani, la lode verso Augusto, uomo che ha saputo, anche attraverso questi ideali, riportare la pace a Roma, non è un caso, forse che dopo la pubblicazione di tale libro, sarà affidato proprio ad Orazio il Carmen saeculare.

Le altre 24 odi, anch’esse fra le più celeberrime di Orazio, riprendono toni già cantati. Spiccano tuttavia due carmina, uno di perfezione lirica e descrittiva:

Carl Frommel: Incisione della Fonte Bandusia

FONTE BANDUSIA

(III, 13)

O fons Bandusiae splendidior vitro,

dulci digne mero non sine floribus,

cras donaberis haedo,

cui frons turgida cornibus

primis et venerem et proelia destinat.

Frustra: nam gelidos inficiet tibi

rubro sanguine rivos lascivi suboles gregis.

Te flagrantis atrox hora Caniculae

nescit tangere, tu frigus amabile fessis

vomere tauris praebes et pecori vago.

Fies nobilium tu quoque fontium

me dicente cavis impositam ilicem

saxis, unde loquaces

lymphae desiliunt tuae.

O fonte di Bandusia che brilli più del vetro

e meriti il dolce vino e le corone,

domani ti verrà dato un capretto

col gonfio delle corna che gli nascono

per destinarlo alla lotta e all’amore:

no, la creatura vivida del gregge,

arrosserà di sangue,

le tue acque di gelo.

La spietata Canicola non sa

toccarti. E offrì la frescura amata

ai tori stanchi d’aratura,

al bestiame errabondo. Anche tu

sarai tra le fontane celebrate,

perché parlo di un leccio che sovrasta

la tua grotta e la roccia da cui balza

la tua acqua purissima che parla.

Poesie tra le più celebri di Orazio. Non importa capire qui se tale fonte sia in un suo luogo d’infanzia e nella villa regalatagli da Mecenate: quel che conta è la perfetta aderenza con il leptos callimacheo, ovvero la leggerezza di una poesia breve. L’immagine tuttavia è teocritea: cioè vi è una chiara presenza della natura. Il sacrificio del capretto e l’arsura dei buoi ci rimandano a quella partecipazione emotiva con il mondo animale che, almeno per questo testo, lo fa vicino al Virgilio delle Georgiche.

Il terzo libro si chiude con una poesia in cui, a conclusione della sua fatica, si lascia andare all’orgoglio di aver fatto qualcosa d’importante:

Anne e Patrick Poirier: Exegi monumentum aere perennius (1998, Prato, Firenze)

ORGOGLIO DI POETA

(III, 30)

Exegi monumentum aere perennius

regalique situ pyramidum altius,

quod non imber edax, non Aquilo impotens

possit diruere aut innumerabilis

annorum series et fuga temporum.

Non omnis moriar, multaque pars mei

vitabit Libitinam: usque ego postera

crescam laude recens, dum Capitolium

scandet cum tacita virgine pontifex.

Dicar, qua violens obstrepit Aufidus

et qua pauper aquae Daunus agrestium

regnavit populorum, ex humili potens

princeps Aeolium carmen ad Italos

deduxisse modos. Sume superbiam

quaesitam meritis et mihi Delphica

lauro cinge volens, Melpomene, comam.

Ho eretto un monumento più perenne del bronzo

più alto dell’elevate piramidi regali,

tale che non la pioggia che consuma, non l’impotente Aquilone

possa distruggere o l’innumerevole

serie degli anni e la fuga dei tempi.

Non morirò del tutto, e gran parte di me

eviterà Libitina: io continuerò a crescere

rinnovato nella lode futura, mentre il pontefice

salirà il Campidoglio con una tacita vergine.

Sarò detto, là dove il violento Aufido rumoreggia

e là dove il povero d’acqua Dauno sul rustico

popolo regnò, da umile grande

per primo aver dedotto il carme eolico

agli italici ritmi. Assumi il superbo

orgoglio con i meriti e cingimi benigna

con l’alloro delfico, o Melpomene.

I manoscritti che ci hanno tramandato le Odi oraziane, alla fine di questo componimento recano scritto: Q. Horatii Flacci carminum liber III explicit, ad indicare che con questa ode il poeta mise la parola fine alla raccolta Carmina in tre libri, del 23. L’orgoglio con cui egli esprime la sua gioia di poeta non è tuttavia da considerarsi contraddittorio rispetto al sui senso della misura, così presente nella sua produzione: è che egli si sente profondamente consapevole di aver terminato, nel riportare i metri alcaici e saffici di aver completato l’iter dei neoteroi. Roma quindi, con lui, può annoverare un’altra conquista, quella del genere lirico. Per questo se il problema del tempo che passa è stato così vivo e così fortemente accettato come uomo, ora questo tempo cessa di essere limitato ed acquista il valore dell’eternità. Eternità del tempo poetico in Orazio: ancora in Foscolo sembrano permanere le conquiste del poeta romano.

Il IV libro viene composto nel 13, dopo 10 anni della prima pubblicazione, con 15 soli componimenti. Sembra che l’insuccesso della prima raccolta lo abbia riportato verso forme più care al suo pubblico, come quello delle Epistolae: egli infatti soltanto dopo esse si deciderà per questa nuova raccolta. Anche qui vengono presentati temi come l’amore, la poesia, la riflessione sulla morte, ed altre poesie ancora civili.

Interessante è il modo in cui egli, in età ormai matura, si avvicina all’amore:

FILLIDE

(IV, 11)

Est mihi nonum superantis annum

plenus Albani cadus, est in horto,

Phylli, nectendis apium coronis,

est hederae vis

multa, qua crinis religata fulges;

ridet argento domus, ara castis

vincta verbenis avet immolato

spargier agno;

cuncta festinat manus, huc et illuc

cursitant mixtae pueris puellae,

sordidum flammae trepidant rotantes

vertice fumum.

Ut tamen noris, quibus advoceris

gaudiis, Idus tibi sunt agendae,

qui dies mensem Veneris marinae

findit Aprilem,

Iure sollemnis mihi sanctiorque

paene natali proprio, quod ex hac

luce Maecenas meus adfluentis

ordinat annos.

Telephum, quem tu petis, occupavit

non tuae sortis iuvenem puella

dives et lasciva tenetque grata

compede vinctum.

Terret ambustus Phaethon avaras

spes et exemplum grave praebet ales

Pegasus terrenum equitem gravatus

Bellerophontem,

semper ut te digna sequare et ultra

quam licet sperare nefas putando

disparem vites. age iam, meorum

finis amorum

– non enim posthac alia calebo

femina -, condisce modos, amanda

voce quos reddas: minuentur atrae

carmine curae.

Ho un’anfora piena di vino albano

che ha piú di nove anni, e c’è nell’orto,

Fíllide, l’apio per le tue corone;

e rigogliosa è l’edera

che fra i capelli ti farà risplendere;

brilla d’argenti la casa; e l’altare avvolto

di verbena chiede in rito

il sangue di un agnello.

Ogni mano è in faccende; in ogni luogo

corrono insieme ragazzi e fanciulle;

guizzano le fiamme esalando in cima spire

di fumo nero.

Ma sai a quali gioie

sei invitata? Le Idi, queste devi celebrare,

che dividono il mese sacro a Venere marina,

ora d’aprile:

ed è, giusto per me, giorno solenne

forse più sacro del mio compleanno, perché da oggi

conta Mecenate il fiume

dei suoi anni.

Tèlefo, il giovane che tu desideri, non fa per te:

l’ha preso una fanciulla ricca, spensierata,

e in dolci catene

cosí lo tiene avvinto.

Fuga il fuoco di Fetonte ogni insana

speranza; e Pègaso, il cavallo

alato che rifiutò l’uomo

Bellerofonte,

ti ammonisce severo a cercare solo

ciò che ti si addice e, poiché empio

è sperare oltre il lecito, ad evitare chi non t’assomiglia.

Ultimo amore mio

(nessuna piú riscalderà

il mio cuore) impara i ritmi

che con voce amabile mi ripeterai:

dileguerà al canto ogni

fosco pensiero.

E’ questa l’ultima poesia d’amore delle Odi. Qui il poeta invita Fillide (anch’esso nome tradizionale) ad un banchetto per il compleanno di Mecenate; dopo aver scritto i preparativi, la poesia piega verso i nuovi amori di Fillide, ma il giovane che lei ama, ama a sua volta una giovane e ricca fanciulla. Conviene va Fillide, che ricca non è, a posare il suo sguardo verso persone a lei più confacenti, al poeta stesso: il canto e la poesia, l’allevieranno la tristezza. Questo piccolo quadretto non nasconde ti temi cari: il tema simposiaco, l’amicizia per Mecenate, l’esortazione all’equilibrio, e, non ultimo, il tema dell’eternità della poesia.

Vecchia foto del 1924

Carmen saeculare

Questo carme si può accostare alla sua produzione lirica, scritto in occasione dei Ludi saeculares in onore delle due divinità Apollo e Diana, protettori di Roma. Il carme venne eseguito da due cori: uno di giovani vergini e l’altro da casti ragazzi. Tale commissione, affidatagli da Augusto, oltre a dirci l’alta considerazione in cui era tenuto presso la corte augustea, ci offre il segno di come, grazie all’altezza della sua poesia, fosse stato chiamato a compiere atti ufficiali.

Manoscritto che riporta la vita do Orazio

Epistulae

Le Epistolae, opera poetica oraziana, si riallaccia, stilisticamente e, in parte contenutisticamente alle Satire: non è un caso che anch’esse prendano il nome di Sermones e che il metro sia lo stesso, l’esametro dattilico.

Esse sono una raccolta di “lettere” scritte in versi e a farne un opera unitaria nella letteratura latina sembra sia stato proprio Orazio, che anche qui, come nelle Odi, dichiara orgogliosamente la sua novità. Tale opera è composta in due libri, di cui il primo in 20 componimenti e il secondo di soli 2, ma fra loro vi è la lunga e articolata Ars poetica, e scritta dopo la pubblicazione dei primi tre libri delle Odi.

La forma epistolare costringe il nostro ad una maggiore attenzione allo stile del sermo cotidianus, già precedentemente usato nelle Satire. Ma qui appare più stringente il fine morale, che prevale su quello narrativo. E’ che il nostro è invecchiato e non riesce più a ridere o sorridere come un tempo; non è che qui manchino spunti ironici, è che tutta l’opera è sottesa da una profonda malinconia, dove si acuiscono i temi dell’autàrkeia e della metriòtes, ma dove sembra si sottolinei la continua ricerca con una approfondimento critico verso se stesso che forse precedentemente mancava.

Importante tra le Epistole è l’Ars poetica, dedicata alla famiglia degli Scipioni (la datazione è incerta). Qui egli delinea la figura del perfetto poeta, ma accorda soprattutto l’importanza al teatro classico.

Ciò avviene per due ragioni:

- Riprende il modello della Poetica aristotelica che proprio sul teatro in quanto arte che meglio sviluppa il concetto di “mimes” poneva la propria attenzione ed importanza;

- La volontà di Augusto di ripristinare a Roma tale genere, a cui Orazio risponde per lo meno da un punto di vista teorico,