Eugenio Montale

Eugenio Montale nasce a Genova nel 1896.

La casa in cui nacque

La sua famiglia appartiene alla buona borghesia e lui trascorrerà l’infanzia e l’adolescenza tra la città e Monterosso, borgo delle Cinque Terre, il cui paesaggio sarà fondamentale per la sua poesia.

Si diploma in ragioneria e questo sarà l’unico titolo ufficiale, in quanto preferisce approfondire da autodidatta la sua cultura; inoltre prende lezioni di canto coll’intento, poi non realizzato, di diventare baritono.

Frequenta la Biblioteca comunale di Genova dove, in piena autonomia, si formerà un ricchissimo bagaglio culturale che spazia dalla filosofia, alla letteratura, alla scienza e alla religione; grazie anche alla sorella Marianna legge e approfondisce la filosofia di Bergson, ma soprattutto sarà attratto dal pensiero di Émile Boutroux.

Montale sodato

Nel 1917 parte per la Prima Guerra Mondiale, dopo una serie di rinvii per la sua fragile costituzione. Al fronte conosce Sergio Solmi che lo metterà in contatto con i liberali torinesi.

Torna a Genova nel 1920, dove continua ad approfondire la propria cultura e dove inizia la frequentazione degli intellettuali di quella città, fra cui quella di Camillo Sbarbaro, importante poeta ligure; nel 1922, grazie all’amico Solmi, pubblica a Torino le sue prime prove poetiche.

Il 1925 è un anno importante per Montale: un amico triestino lo mette in contatto con Umberto Saba e gli farà conoscere le opere di Svevo (che commenterà, entusiasticamente, su L’Esame); aderirà al Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce; scriverà l’articolo Stile e tradizione in cui prenderà le distanze dalla triade Carducci-Pascoli-D’Annunzio, in favore di una letteratura “disincantata”¸ ed infine pubblica, presso le edizioni del “Baretti” Ossi di seppia.

Guido Peyron: Ritratto di Eugenio Montale

Nel 1927 si trasferisce a Firenze e a 31 anni trova il suo primo lavoro presso una casa editrice; dopo solo un anno viene nominato direttore del Gabinetto Viesseux, prestigioso punto di riferimento culturale della città; questo incarico si protrarrà fino al 1938, quando dovrà abbandonarlo per il rifiuto di prendere la tessera del Partito Fascista.

Montale a Firenze vivrà un periodo ricco di esperienze culturali: collabora a numerose riviste, conosce i più importanti intellettuali del tempo e traduce opere fondamentali della letteratura anglosassone, verso cui nutre forte interesse.

Eugenio Montale

Nel 1932 pubblica un piccolo opuscolo, le cui poesie confluiranno in seguito nella raccolta Le occasioni, che vede la luce nel 1939. Quest’opera è dedicata ad una giovane studiosa americana Irma Brandeis, cantata come Clizia; conosce anche Drusilla Tanzi, moglie di un noto critico musicale (cantata come Mosca), con cui inizierà una convivenza.

Carlo Levi: Ritratto di Montale

Nel 1940 scoppia la guerra: Montale è ancora senza lavoro e per sopravvivere traduce dall’inglese opere a lui non congeniali. Per i provvedimenti antisemiti Irma, d’origine ebraica, è costretta a fuggire dall’Italia: il poeta vorrebbe seguirla negli Stati Uniti, ma il progetto non si realizza anche per il legame con Drusilla. Rimane a Firenze dando ospitalità ad amici perseguitati dal regime: Umberto Saba, Carlo Levi.

Nel 1943 pubblica in Svizzera Finisterre, primo nucleo di quello che poi diventerà La bufera ed altro, uscito solo nel 1956.

A guerra finita collabora con il Corriere della sera con articoli di varia umanità, vari reportage, e di critica musicale; nel 1962 sposa Drusilla, rimasta vedova.

Dopo un anno la moglie muore: a lei dedicherà i versi di Xenia che confluiranno poi nella raccolta Satura del 1971.

Conosciuto ormai in Italia e all’estero, riceve molti riconoscimenti che culmineranno nell’assegnazione del premio Nobel nel 1975. Le sue ultime raccolte sono Diario del ’71 e del ’72 (1973) e Quaderno di quattro anni (1977).

Muore a Milano nel 1981.

Ossi di seppia, edizione 1925

Ossi di seppia

Ossi di seppia, pubblicato da Piero Gobetti, comprende poesie scritte dal ’20 al ’25. Solo Meriggiare pallido e assorto è stata scritta nel ’16. Nella seconda edizione dell’opera, del ’28, sono aggiunte sei poesie.

L’opera si divide al suo interno in quattro parti: Movimenti, Ossi di seppia, Mediterraneo, Meriggi ed ombre: tale struttura fa sì che l’opera abbia un’architettura interna unitaria, e non sia solo una raccolta di poesie.

Il titolo, che allude alla conchiglia interna della seppia, cioè ad un oggetto insignificante e privo di valore, vuole da subito significare la ricerca di una poesia bassa ed antiretorica. Ciò è dimostrato anche dal fatto che la seconda sezione che dà il titolo all’opera avrebbe dovuto intitolarsi Rottami.

Egli infatti accetta, in questa prima fase, la lezione dei crepuscolari: la sua vuol essere una poesia consapevolmente dissacratoria: d’altra parte, per Montale, la finitezza dell’uomo non può produrre messaggi: soltanto la disillusione può diventare una testimonianza da condividere con gli altri.

Installazione marina dedica a Ossi di seppia di Montale

Ma gli ossi di seppia vogliono anche voler dire, a livello tematico, una poesia mediterranea, lo sfondo duro e aspro della natura ligure, che si traduce in un altrettanta asperità linguistica.

Infatti il paesaggio montaliano si disegna sin da subito come un paesaggio che non ha nulla di lussureggiante, che anzi esso diventa l’oggetto in cui si specchia la solitudine e il dolore dell’uomo. Non si tratta, infatti, di descrivere gli oggetti, pur nella loro assoluta nudità, ma di caricarli di un significato esistenziale, dove si sente la lezione di Schopenhauer e del suo velo di Maya: le cose, nella loro essenza non sono conoscibili; se quindi non si può attingere alla verità, non ci resta che vivere in una precaria esistenza. Questo approccio filosofico in Montale si traduce appunto in immagini di oggetti, che, come dice Boutreaux nella teoria del contingentismo rappresentano la possibilità di vedere in essi ciò che va oltre il determinismo, specchiando la realtà interiore in attesa di qualcosa di salvifico; questo nonostante la nostra inautenticità, non ci toglie la volontà di una ricerca di senso, di un miracolo che possa mostrare un barlume di verità, che lascia l’uomo sì desolato, ma in attesa.

Le ultime poesie della raccolta, quelle posteriori al ’25, mostrano una figura femminile, Arletta, che apre verso una nuova solidarietà verso gli uomini. Queste poesie costituiscono il preludio della seconda raccolta montaliana: Le Occasioni.

La poesia d’apertura, dopo un’introduzione poetica In limine è I limoni:

Natura morta con limoni

I LIMONI

Ascoltami, i poeti laureati

si muovono soltanto fra le piante

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.

lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi

fossi dove in pozzanghere

mezzo seccate agguantano i ragazzi

qualche sparuta anguilla:

le viuzze che seguono i ciglioni,

discendono tra i ciuffi delle canne

e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.

Meglio se le gazzarre degli uccelli

si spengono inghiottite dall’azzurro:

più chiaro si ascolta il susurro

dei rami amici nell’aria che quasi non si muove,

e i sensi di quest’odore

che non sa staccarsi da terra

e piove in petto una dolcezza inquieta.

Qui delle divertite passioni

per miracolo tace la guerra,

qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza

ed è l’odore dei limoni.

Vedi, in questi silenzi in cui le cose

s’abbandonano e sembrano vicine

a tradire il loro ultimo segreto,

talora ci si aspetta

di scoprire uno sbaglio di Natura,

il punto morto del mondo, l’anello che non tiene,

il filo da disbrogliare che finalmente ci metta

nel mezzo di una verità.

Lo sguardo fruga d’intorno,

la mente indaga accorda disunisce

nel profumo che dilaga

quando il giorno più languisce.

Sono i silenzi in cui si vede

in ogni ombra umana che si allontana

qualche disturbata Divinità.

Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo

nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra

soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.

La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta

il tedio dell’inverno sulle case,

la luce si fa avara – amara l’anima.

Quando un giorno da un malchiuso portone

tra gli alberi di una corte

ci si mostrano i gialli dei limoni;

e il gelo dei cuore si sfa,

e in petto ci scrosciano

le loro canzoni

le trombe d’oro della solarità.

I limoni, poesia scritta tra il 1921 ed il 1922, si offre alla prima lettura come una poesia programmatica. Già l’incipit denota quello che criticamente è stato definito come “un attraversamento dannunziano”: infatti il poeta sembra riprendere moduli del poeta pescarese per capovolgerli (richiami ci sono nella presenza femminile muta a cui il poeta si rivolge Ascoltami, vedi): la sua natura non è lussureggiante, “alcionia”; piuttosto la semplicità dei limoni. Sempre nella prima strofa troviamo inoltre la presenza di una natura riarsa, rappresentata dall’anguilla nelle pozzanghere rinsecchite. Vi è già un’attenzione verso la parola, non ungarettianamente capace di toccare l’assoluto, ma precisa, come in Pascoli, a rilevare la loro essenzialità: basti pensare ai limoni e alla loro gialla solarità.

Nella terza e quarta strofa appare quella che è stata definita una “religiosità laica”, cioè la volontà dell’uomo di scoprire un mistero, di svelare una verità. Tuttavia tale ricerca sarà un illusione; cade del tutto l’ipotesi scientista secondo cui si può raggiungere “la verità”.

Nell’ultima strofa rinasce l’illusione, che se non può garantire lo svelamento del mistero, può tuttavia riproporne l’illusione.

Altra poesia programmatica può considerarsi Non chiederci la parola, che viene scritta ad un anno di distanza, nel 1923:

Progetto Muri di poesia, Leden, Olanda

NON CHIEDERCI LA PAROLA

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato

l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco

lo dichiari e risplenda come un croco

perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l’uomo che se ne va sicuro,

agli altri ed a se stesso amico,

e l’ombra sua non cura che la canicola

stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.

Codesto solo oggi possiamo dirti,

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

Come ne I limoni esiste un ascoltatore, al quale il poeta rivolge l’invito di non chiedere o pretendere dalla poesia la verità. Tale tematica può facilmente ricollegarsi alla poesia crepuscolare e, andando ancora più indietro negli anni, alla Scapigliatura: si tratta infatti del tema del ruolo della poesia nella società contemporanea. Si noti come anche qui torni la parola che rimanda ad un effetto coloristico, un colore intenso in mezzo al grigio della polvere, immaginazione di verità che il poeta non può dare.

La quartina centrale sembra collegare le due strofe: vi è qui la polemica contro il conformista, l’uomo sicuro di sé, indifferente alla sua ombra schiacciata nel muro dall’implacabile sole.

L’ultima strofa riprende la prima, reiterando ancora la richiesta di una risposta risolutiva: ma Montale può offrire Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, riaffermando l’impossibilità non soltanto del dire, ma anche dell’esserci. E’ evidente la polemica con la poesia roboante dannunziana (come ne I limoni), ma vi si può scorgere anche la distanza che divide la poetica del poeta ligure da quella di Ungaretti, che offriva invece alla parola un ruolo sacrale ed assoluto.

Altra poesia fortemente significativa della raccolta è Meriggiare pallido e assorto:

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO

Meriggiare pallido e assorto

presso un rovente muro d’orto,

ascoltare tra i pruni e gli sterpi

schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe del suolo o su la veccia

spiar le file di rosse formiche

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano

a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare

lontano di scaglie di mare

mentre si levano tremuli scricchi

di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia

sentire con triste meraviglia

com’è tutta la vita e il suo travaglio

in questo seguitare una muraglia

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Poesia del 1916, scritta, appunto quando Montale aveva appena vent’anni. Si può dividere in due parti: nelle prime tre strofe c’è la descrizione di un arido paesaggio marino ligure colto nell’ora della massima canicola.

Il tempo fa l’azione “meriggia”, mandando calore; l’uomo ascolta la natura che risponde all’infuocato sole, spia i movimenti di insetti, osserva le conchiglie e ascolta, di nuovo, quasi a chiudere circolarmente le sue azioni, (il canto delle cicale diventa un tremulo cricchio dove l’allitterazione in erre sembra trasformare il canto in un suono aspro).

Nell’ultima strofa si coglie invece il dato esistenziale; per meglio dire la natura arida paesaggistica montaliana, si trasforma in un identico stato d’animo. Ma bisogna fare attenzione non è la vita desolata ad essere simboleggiata dall’oggetto, ma sembra che in Montale sia l’oggetto a simboleggiare la vita: le nostre esistenze frastagliate e doloranti sono appunto simbolo di pezzi di bottiglia che non hanno permesso di superare il muricciolo dove forse, dall’altra parte, c’è quella verità di cui è già in cerca.

Anche in questo testo vi è l’attraversamento dannunziano, proprio in una lirica dal titolo Meriggio. Com’è lì l’ora calda di un pomeriggio estivo rappresentava il momento estremo della comunione panica tra l’uomo e la natura “E sento che il mio vólto / s’indora dell’oro / meridiano, / e che la mia bionda / barba riluce / come la paglia marina” qui, la stessa aggettivazione lo rovescia “l’oro meridiano” si trasforma in “pallido e assorto”, negando ogni forma di lucentezza.

Il correlativo oggettivo montaliano è espresso con maggior forza espressiva in un’altra celeberrima poesia:

SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO

Spesso il male di vivere ho incontrato:

era il rivo strozzato che gorgoglia,

era l’incartocciarsi della foglia

riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi, fuori del prodigio

che schiude la divina Indifferenza:

era la statua nella sonnolenza

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

Girolamo Peralta: La statua della sonnolenza (2008)

Tale poesia può costituire l’esempio di quello che per Montale rappresenta l’oggettivazione (poesia degli oggetti, correlativo oggettivo) che verrà approfondita e ampliata nella raccolta successiva Le occasioni. Infatti “il male di vivere”, non è una sensazione, ma è “qualcosa” che sta fuori di noi, visto che si può incontrare. Questo qualcosa si materializza in oggetti (l’acqua in una strozzatura, una foglia, il cavallo). Non è senza significato il riferimento al rivo strozzato dantesco, Fitti nel limo dicon: Tristi fummo ne l’aere dolce che dal sol s’allegra, portando dentro accidïoso fummo: or ci attristiam ne la belletta negra”. Quest’inno si gorgoglian ne la strozza, ché dir nol posson con parola integra. E’ il canto degli accidiosi quelli che vivono senza la forza di vivere: è il caso della modernità: anche la poesia non riesce ad elevarsi, strozzata nel fango dell’esistere.

Sopra gli oggetti l’indifferente divinità, il cui “miracolo” è lontano, estraneo all’uomo: anche questa lontananza viene oggettivata (la statua, la nuvola, il falco), per dire solo l’Indifferenza può liberare l’uomo dalla contingenza di un dolore non risolvibile, se non nello sguardo del miracolo a cui l’uomo non può tendere.

Un altro tema presente ne Ossi di seppia e quello del ricordo:

CIGOLA LA CARRUGOLA NEL POZZO

Cigola la carrucola del pozzo,

l’acqua sale alla luce e vi si fonde.

Trema un ricordo nel ricolmo secchio,

nel puro cerchio un’immagine ride.

Accosto il volto a evanescenti labbri:

si deforma il passato, si fa vecchio,

appartiene ad un altro…

Ah che già stride

la ruota, ti ridona all’atro fondo,

visione, una distanza ci divide.

Stride la carrucola del pozzo, mentre l’acqua portata in superficie dal secchio sembra fondersi con la luce che la colpisce. Su di essa affiora un ricordo, si delinea l’immagine tremula e sorridente di una persona amata. Quando il poeta accosta il volto a quelle labbra femminili che crede di vedere, muove la superficie dell’acqua e fa svanire l’immagine; il cigolio della carrucola riconduce la visione al fondo oscuro del pozzo. La parafrasi del testo sembra dirci quanto sia illusoria l’idea che la memoria possa stabilire un contatto con l’altro, fosse anche un ricordo. Tutto è effimero non riusciamo a trattenere nella memoria neppure i volti amati e gli istanti di gioia: essi sono solo un barlume, un’illusione che si spegne, rifluendo nella profondità dell’inconscio.

Anche in questa poesia il concetto dell’irrecuperabilità del ricordo è espresso dal poeta attraverso immagini concrete: l’immagine del volto nell’acqua e il suo sparire, rimandano allo stato esistenziale di disinganno.

Il testo si divide in due parti, l’endecasillabo nel verso 5 divide la lirica in due parti e segna il momento dello “scacco”, in quanto contrappone al volto che si avvicina con le labbra che svaniscono.

La circolarità della lirica è scandita dal movimento di risalita (Cigola la carrucola) e di ricaduta (Ah che già stride), corrispondente a illusione e delusione.

Filippo De Pisis: Le occasioni

Le occasioni

La seconda raccolta poetica Le occasioni, che comprende poesie scritte dal ’28 al ’39, viene scritta nel momento della maturità poetica e nasce forse nel periodo più difficile, storicamente parlando, che Montale deve affrontare.

L’opera ha una struttura unitaria: è divisa in quattro sezioni, di cui soltanto una ha un titolo, Mottetti e presenta delle significative novità rispetto ad Ossi di seppia, e tali novità riguardano:

- Un allargamento della prospettiva geografica che va oltre il paesaggio ligure;

- La presenza della figura femminile che recupera il concetto di donna-angelo stilnovista;

- L’uso consapevole del “correlativo oggettivo”.

Partiamo dal primo aspetto: se in Ossi di seppia è presente il paesaggio mediterraneo con il suo sole, con la natura a “rappresentare” la possibilità del varco, in questa raccolta il paesaggio si fa cittadino (Montale vive in questo periodo a Firenze); da qui le contrapposizioni spaziali cambiano tra un dentro e un fuori, gli oggetti non sono più rintracciabili in una spiaggia, in una via, ma all’interno di stanze. Cambia inoltre la percezione psichica, l’interno come protezione, ma l’esterno anche come fuga verso l’altro.

Monterosso, dove si trova la casa dei dognanieri

L’altra componente essenziale è la figura femminile: tra cui ricordiamo Arletta, presenza/assenza, de La casa dei doganieri, Dora Markus, donna ebrea, nell’incombere del nazismo, e soprattutto Clizia, Irma Brandeis, forse donna amata dal poeta, costretta a fuggire in quanto ebrea, appassionata di Dante; in lei forse si vivifica quella capacità di trasportare il poeta in quell’altrove, che lo conduca oltre la caducità dell’essere. Per questo la condizione psicologica del poeta assume nuove valenze, che si traducono in una percezione di disfacimento (cominciano a sentirsi le eco della guerra), ma nel contempo, nella possibilità, attraverso la donna, di darle una parvenza di senso.

In questa raccolta Montale usa un linguaggio più “alto” rispetto a quello degli Ossi di seppia, una lingua che tuttavia non vuole, come in Ungaretti, svelare l’assoluto attraverso la parola, ma che tende invece ad elevarsi per isolarsi, isolamento necessario contro la barbarie della storia, ma anche per capire meglio, “distanziandosi”, la condizione esistenziale dell’uomo. Importante per la comprensione di tale poetica è la lettura che Montale fa dell’opera di Eliot. Ambedue i poeti fanno uso del “correlativo oggettivo”: ma se nella raccolta precedente, ad esempio nella lirica Spesso il male di vivere ho incontrato, si usa l’oggetto per significare qualcosa, come fosse una similitudine senza il come (ricordiamo simmetrica), qui non appare il motivo da cui si genera l’oggetto; si parla infatti di occasione-spinta, cioè non ci viene più espresso il motivo da cui si origina l’immagine.

Le gambe di Dora

DORA MARKUS

I

Fu dove il ponte di legno

mette a Porto Corsini sul mare alto

e rari uomini, quasi immoti, affondano

o salpano le reti. Con un segno

della mano additavi all’altra sponda

invisibile la tua patria vera.

Poi seguimmo il canale fino alla darsena

della città, lucida di fuliggine,

nella bassura dove s’affondava

una primavera inerte, senza memoria.

E qui dove un’antica vita

si screzia in una dolce

ansietà d’Oriente,

le tue parole iridavano come le scaglie

della triglia moribonda.

La tua irrequietudine mi fa pensare

agli uccelli di passo che urtano ai fari

nelle sere tempestose:

è una tempesta anche la tua dolcezza,

turbina e non appare.

E i suoi riposi sono anche più rari.

Non so come stremata tu resisti

in quel lago

d’indifferenza ch’è il tuo cuore; forse

ti salva un amuleto che tu tieni

vicino alla matita delle labbra,

al piumino, alla lima: un topo bianco

d’avorio; e così esisti!

II

Ormai nella tua Carinzia

di mirti fioriti e di stagni,

china sul bordo sorvegli

la carpa che timida abbocca

o segui sui tigli, tra gl’irti

pinnacoli le accensioni

del vespro e nell’acque un avvampo

di tende da scali e pensioni.

La sera che si protende

sull’umida conca non porta

col palpito dei motori

che gemiti d’oche e un interno

di nivee maioliche dice

allo specchio annerito che ti vide

diversa una storia di errori

imperturbati e la incide

dove la spugna non giunge.

La tua leggenda, Dora!

Ma è scritta già in quegli sguardi

di uomini che hanno fedine

altere e deboli in grandi

ritratti d’oro e ritorna

ad ogni accordo che esprime

l’armonica guasta nell’ora

che abbuia, sempre più tardi.

È scritta là. Il sempreverde

alloro per la cucina

resiste, la voce non muta,

Ravenna è lontana, distilla

veleno una fede feroce.

Che vuole da te? Non si cede

voce, leggenda o destino.

Ma è tardi, sempre più tardi.

Dora Markus è una delle poesie più importanti di Eugenio Montale, in quanto in essa troviamo i principali temi della nuova raccolta. Ma il suo fascino sta nella distanza di tempo in cui le sue due parti sono state composte: la prima risale al 1926 e ci mostra Dora, un’austriaca presentatagli da Bobi Bazlen (intellettuale triestino, critco letterario ed editore che gli fece conoscere l’opera di Svevo) da una prospettiva esistenziale. Montale ne traccia il ritratto di donna inquieta, esule non solo dalla propria terra ma anche dalla propria vita, il cui cuore è un lago di indifferenza e che sembra affidare la propria salvezza all’immagine incantatoria di un portafortuna, quel topolino d’avorio celato nella trousse dei trucchi.

La storia aleggia sullo sfondo, come un’ombra, in questo periodo di relativa calma tra le due guerre mondiali, ma non è che un presagio, un presentimento insito nei turbamenti del vivere, nei silenzi di Dora, affacciata alla spalletta di quel ponte di Ravenna; è in quella primavera inerte, senza memoria grigia e soffocata nella periferia di ciminiere e di fumo.

Passano tredici anni, sull’Europa soffia ormai il vento di un’altra primavera, quella hitleriana. Montale dà una conclusione, se non un centro alla poesia. La prospettiva ora è mutata: Dora Markus è soltanto un ricordo, appare in questi inspiegabili disguidi della memoria, è la storia a prendere il sopravvento sulle esistenze; l’inquietudine è per quella bufera che si agita nell’aria del 1939: presto la Germania nazista invaderà la Polonia e un’apocalisse si abbatterà sul mondo intero. La sera che si protende sembra indicare proprio l’imminenza della guerra e il palpito dei motori è quello degli aerei, dei carri armati pronti a fare fuoco. Dora deve fare i conti con il suo passato, con le scelte sbagliate che non si possono ormai più cancellare, con gli smacchi del vivere. E deve fare i conti con il presente, che ha portato dalle glorie asburgiche degli antenati al nazismo, a quella fede feroce. Se nella prima parte la storia era un’ombra grigia sullo sfondo, qui è un immanente colorato di bandiere rosse con la svastica – l’anno prima l’Anschluss aveva unito l’Austria alla Germania: Dora si trova ancora una volta in una sorta di esilio. E già suonano le sirene, crepitano i fucili, si prepara l’orrore dei lager: Ma è tardi, sempre più tardi.

Ancora sulla memoria leggiamo due celebri poesie: La casa dei doganieri e Non recidere forbice quel volto.

Girolamo Peralta: La casa dei doganieri (2013)

LA CASA DEI DOGANIERI

Tu non ricordi la casa dei doganieri

sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:

desolata t’attende dalla sera

in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri

e vi sostò irrequieto

Libeccio sferza da anni le vecchie mura

e il suono del tuo riso non è più lieto:

la bussola va impazzita all’avventura

e il calcolo dei dadi più non torna.

Tu non ricordi; altro tempo frastorna

la tua memoria; un filo s’addipana.

Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana

la casa e in cima al tetto la banderuola

affumicata gira senza pietà.

Ne tengo un capo; ma tu resti sola

né qui respiri nell’oscurità.

Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende

rara la luce della petroliera!

Il varco è qui? (Ripullula il frangente

ancora sulla balza che scoscende…)

Tu non ricordi la casa di questa

mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.

E’ questa una poesia sulla memoria: l’ambiente (la casa sulla scogliera) rappresenta il “correlativo oggettivo” del rapporto che il poeta stabilisce tra il suo presente ed il suo passato. Il vento che sbatte sui muri, la banderuola che gira impazzita, i dadi il cui conto non torna più sono emblemi di una vita che trascorre incessantemente e senza senso. Ma la casa (che realmente è sul territorio di Monterosso, posta a confine tra l’Italia e la Francia) è anche, in quanto limes, quello stesso che divide la vita e la morte, cui la donna fa da segnale (è lontana, appartiene alla memoria); allora la lirica viene ad assumere anche la valenza di meditazione sulla vita e del suo nascere e morire. Ma di ciò Montale intuisce che non è possibile penetrarne il mistero, ottenere un senso.

Per questo la donna, presente nella memoria, quindi viva nel pensiero dell’autore, gli indica l’illusione il varco è qui?, cui fa da riscontro la sua vacuità, con la negazione di ogni certezza non so chi va e chi resta. La donna è, pertanto, la figura femminile che, come nello stilnovo, richiama ad una possibilità: ma Montale sceglie, fra gli amori stilnovisti, il più etereo: l’amore di lontano, quasi ad allontanare, pur indicandolo essa, ma da un punto imprecisato della mente, il raggiungimento della verità.

Angelica Pinnella

NON RECIDERE FORBICE QUEL VOLTO

Non recidere, forbice, quel volto,

solo nella memoria che si sfolla,

non far del grande suo viso in ascolto

la mia nebbia di sempre.

Un freddo cala… Duro il colpo svetta.

E l’acacia ferita da sé scrolla

il guscio di cicala

nella prima belletta di Novembre

Il non recidere dell’inizio può essere inteso come una preghiera al tempo (le forbici) di non cancellare le immagini delle persone care al poeta che non ci sono più. Ma l’ultima frase della prima strofa sembra negare tale possibilità (la mia nebbia di sempre).

La seconda strofa è il “correlativo oggettivo”, che sembra non avere rapporto con il dettato della prima strofa se non nel primo emistichio del primo verso (un freddo cala): il freddo può assumere, infatti, una doppia valenza: psichica, il vuoto della mente dopo il suo sfollarsi, ma anche come aggettivo della lama che spezza il ramo: ed il volto è come il guscio della cicala nel fango di novembre.

La donna angelo, che qui abbiamo visto nelle varie sfumature con cui Montale descrive il esserci stato, diventa elemento pregnante nella figura di Irma Brandeis, cantata con il nome di Clizia (riprende la tecnica provenzale del senhal), il cui significato rimanda alla luce (nella mitologia greca una ninfa innamorata del sole).

Essa ci appare nei Mottetti, sezione di brevi liriche all’interno dell’opera:

Installazione di Cosentino

LO SAI: DEBBO RIPERDERTI E NON POSSO

Lo sai: debbo riperderti e non posso.

Come un tiro aggiustato mi sommuove

ogni opera, ogni grido e anche lo spiro

salino che straripa

dai moli e fa l’oscura primavera

di Sottoripa.

Paese di ferrame e alberature

a selva nella polvere del vespro.

Un ronzìo lungo viene dall’aperto,

strazia com’unghia ai vetri. Cerco il segno

smarrito, il pegno solo ch’ebbi in grazia

da te.

E l’inferno è certo.

Irma Brandeis: la Clizia montaliana

Poesia del 1934.

Prima strofa: la sua Clizia sta per allontanarsi. Ogni gesto che compie lo colpisce, con inesorabilità, come lo colpiscono le grida, l’odore di sale e la caligine che rende scura la primavera (oscura primavera: splendido ossimoro).

Seconda strofa: la città di ferro con le ciminiere; suono aspro dall’esterno (unghia sui vetri, correlativo oggettivo). La donna è stata portatrice di segni, di valenze significative. Il suo allontanamento costituisce per il poeta l’inferno del vivere.

Maria Luisa Spaziani

TI LIBERO LA FRONTE DAI GHIACCIOLI

Ti libero la fronte dai ghiaccioli

che raccogliesti traversando l’alte

nebulose; hai le penne lacerate

dai cicloni, ti desti a soprassalti.

Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo

l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole

freddoloso; e l’altre ombre che scantonano

nel vicolo non sanno che sei qui.

Poesia del 1939

Sono passati cinque anni: la Clizia se n’è andata per sempre; la storia si fa inferno (la Germania hitleriana invade la Polonia).

Ecco che la donna-angelo ripresentarsi a lui, dall’iperuranio, l’estremità del cielo, la cui provenienza è raffigurata dai ghiaccioli. Le sue ali sono lacerate per avere passato tempeste e bufere, il suo singulto è figlio dello scombussolamento della storia.

Mezzogiorno, lei s’affaccia, rende il sole freddoloso: la gente non sa che è venuta a lui per “consolarlo” del dolore. Ma il suo ritorno non promette un viaggio al poeta, non porterà il suo pensiero oltre la spera che più larga gira, come Beatrice aveva potuto offrire a Dante, in quanto il suo viaggio è discensionale. La stessa Irma, lacerata, proietta un’ombra nera, senza speranza. Fuori, l’indifferenza della gente, che non sa che si sta preparando un altro inferno.

Prima edizione de La bufera

La bufera e altro (1956)

Questa terza raccolta comprende poesie composte tra il ’40 e il ’54, cioè tra l’inizio della Seconda Guerra Mondiale e il primo dopoguerra. Sono questi anni cruciali per il poeta, la morte della sorella e della madre lo turbano profondamente, così come il definitivo allontanamento di Irma Brandeis; ma c’è anche la tragedia della guerra, così come la falsa illusorietà del difficile dopoguerra. La poesia di Montale, quindi, entra a contatto con la storia, per meglio dire, istituisce un rapporto problematico fra l’io e la storia.

Da qui il titolo: infatti se La bufera può alludere certamente al periodo storico, dai totalitarismi alla guerra, non può non riferirsi anche al dramma umano del poeta, che vive accadimenti privati in questo turbinio pubblico.

L’opera si articola in sette sezioni:

- Finisterre: le liriche appartenenti a questa sezione riprendono temi e stile de Le occasioni. Un riferimento al periodo storico è certamente la lirica La bufera che ha come epigrafe un verso di un poeta francese del ’600: “I principi non hanno occhi per vedere queste grandi meraviglie: le loro mani non servono che a perseguitarci”;

- Dopo: viene qui introdotto il personaggio di Mosca (Drusilla Tanzi)

- Intermezzo: sezione prosastica in cui viene sottolineato il decadimento del presente:

- Flashes e dediche: sezione centrale in cui appaiono varie donne, fra cui la poetessa Maria Luisa Spaziani. Esse appaiono come piccole ancore di salvezza, almeno sul piano individuale;

- Silvae: è una sezione in cui si raccolgono poesie di varia ispirazione (da qui il titolo);

- Madrigali privati: poesie dedicate alla poetessa Maria Luisa Spaziani;

- Piccolo testamento: sezione in cui si sancisce l’estraneità del poeta con la contemporaneità.

Il fascismo e la guerra sono i punti di riferimento che si stagliano sullo sfondo del discorso poetico: rappresentano il caos, il disordine; ma ad esso si contrappone la volontà di capire, di trovare un senso: sono le donne che rendono possibile tale eventualità. Infatti come donne-angelo esse appaiono le sole capaci di offrire un significato rispetto alla storia. Esse sembrano assumere su di loro, come Cristo, tutto il dolore della storia. Questa fortissima tensione etica si scioglie dopo la guerra, ma appare la forte contrarietà verso il mondo contemporaneo.

Ne La bufera appare anche il tema della morte: d’altra parte la guerra e i lutti familiari non potevano eludere un tema che era già apparso nelle raccolte precedenti. Vi è qui un recupero di Pascoli: i morti, in questo assurdo presente, sono più vivi dei vivi, e ci stimolano verso un altissimo impegno di vita.

Dalla prima sezione Finisterre prendiamo la poesia che dà il titolo all’intera raccolta:

LA BUFERA

La bufera che sgronda sulle foglie

dure della magnolia i lunghi tuoni

marzolini e la grandine,

(i suoni di cristallo nel tuo nido

notturno ti sorprendono, dell’oro

che s’è spento sui mogani, sul taglio

dei libri rilegati, brucia ancora

una grana di zucchero nel guscio

delle tue palpebre)

il lampo che candisce

alberi e muro e li sorprende in quella

eternità d’istante – marmo manna

e distruzione – ch’entro te scolpita

porti per tua condanna e che ti lega

più che l’amore a me, strana sorella, –

e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere

dei tamburelli sulla fossa fuia,

lo scalpicciare del fandango, e sopra

qualche gesto che annaspa…

Come quando

ti rivolgesti e con la mano, sgombra

la fronte dalla nube dei capelli,

mi salutasti – per entrar nel buio.

Sergio Vacchi: Ritratto di Montale

C’è ancora lei, la Clizia delle Occasioni, in questo testo del ’41. La guerra imperversa, lo sconvolgimento della natura irrompono violentemente nell’esterno e nell’interno. La donna dormiente viene colta all’improvviso, dall’irrompere della storia. Ella se ne fa carico, come una condanna a salvare l’uomo, novello Cristo per la redenzione dei peccati. Ma il suo gesto non è sufficiente. Cristo è morto, ma il dolore nel mondo non è cessato.

La poesia non ha proposizioni principali, ma solo relative: quasi a significare l’impossibilità di descrivere la guerra in modo razionale. Nella prima parte c’è la pura descrizione della guerra, metaforizzata con la bufera; s’apre poi una parentesi in cui ci viene presentato il nido di Clizia, anch’esso immerso nel caos bellico; sembra sparire ogni luce, ma solo lei è ancora capace di conservare, seppure minimale, barlume di luce. Si passa poi alla terza strofa, la più difficile: ancora la guerra metaforizzata con un lampo, e descritta con tre parole dalla forte carica ambivalente, a sottolineare il disorientamento del poeta. In questa negazione di qualsiasi dignità di vita anche l’illusione della donna salvifica viene a mancare: dopo il ciao Clizia entra nel buio, se ne va, per sempre in America.

Fotografie di Montale

PICCOLO TESTAMENTO

Questo che a notte baluginanella

calotta del mio pensiero,

traccia madreperlacea di lumaca

o smeriglio di vetro calpestato,

non è lume di chiesa o d’officina

che alimenti

chierico rosso, o nero.

Solo quest’iride posso

lasciarti a testimonianza

d’una fede che fu combattuta,

d’una speranza che bruciò più lenta

di un duro ceppo nel focolare.

Conservane la cipria nello specchietto

quando spenta ogni lampada

la sardana si farà infernale

e un ombroso Lucifero scenderà su una prora

del Tamigi, dell’Hudson, della Senna

scuotendo l’ali di bitume semi-

mozze dalla fatica, a dirti: è l’ora.

Non è un’eredità, un portafortuna

che può reggere all’urto dei monsoni

sul fil di ragno della memoria,

ma una storia non dura che nella cenere

e persistenza è solo l’estinzione.

Giusto era il segno: chi l’ha ravvisato

non può fallire nel ritrovarti.

Ognuno riconosce i suoi: l’orgoglio

non era fuga, l’umiltà non era

vile, il tenue bagliore strofinato

laggiù non era quello di un fiammifero.

Dopo aver descritto la guerra in termini allusivi (è difficile se non impossibile descrivere il caos rovinoso), nell’ultima sezione de La bufera e altro, Montale prende posizione contro i falsi miti postbellici. Il periodo storico-culturale in cui questo testo vede la luce è assai complesso: il perdurare della guerra nel sud-est asiatico, la problematica contrapposizione tra l’America e l’URSS, il pericolo nucleare, rendevano il clima politico assai arroventato; a ciò si accompagna quasi un diktat, per gli intellettuali, di prendere posizione, soprattutto da parte del Partito Comunista (famosa la polemica Vittorini – Togliatti); è il periodo del neorealismo. Montale qui, alle accuse rivoltegli di non prendere posizione, risponde con orgoglio sull’onestà del suo operato e sulla necessità, da parte degli intellettuali di “estraniarsi” dai “falsi miti”, per conservare la piena dignità con cui testimoniare la fragilità “innata” e quindi “astorica” della fragilità umana. Tale testimonianza è possibile proprio a partire da quel barlume, quella piccola luce, di cui Clizia è stata portatrice, sola ad illuminare il difficile cammino dell’uomo. Piccolo testamento sembra preludere, stilisticamente e contenutisticamente, all’ultima produzione montaliana.

Montale al tempo di Satura

Satura (1971)

Questa raccolta inaugura un nuovo modo di poetare di Montale: già il titolo richiama al genere in auge nella poesia latina, ed indica la presenza di vari argomenti, in cui predomina il gusto per la critica dei vizi della società contemporanea. L’opera appare divisa in quattro parti: Xenia I e II Satura I e II: i primi si strutturano come piccoli doni a Mosca; gli altri si scagliano contro la società massificata e omologata.

Montale con la moglie Drusilla

HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO…

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

Un vero e proprio Xenion questo che Montale dedica alla moglie morta. Mosca, così chiama Drusilla Tanzi, è lontana dalla bellezza eterea, angelica, di Clizia: le ali, sebbene spezzate di Irma Brandeis la collocavano ancora sulla scia della grande poesia dantesca e petrarchesca: qui il richiamo sembra più all’apprezzato Saba, che coglie della donna l’aspetto più umile.

Mosca tuttavia, nel suo essere dimesso, di umile ha avuto ben poco: lei è stata la vera guida di quest’uomo che non sapeva cogliere la difficoltà dell’esistere, quella che gli ha permesso di scendere le scale senza difficoltà, quella a cui lui s’appoggiava. E’ perché lei, nella sua miopia, non aveva bisogno di guardare le cose, le vedeva oltre, capiva le loro vera essenza e sapeva quindi offrire un cammino sicuro a questo poeta che ora, solo, s’appresta a percorrere l’ultimo tratto della vita

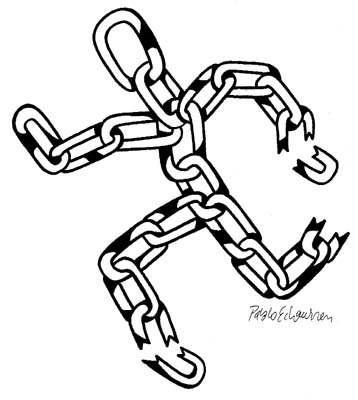

Pablo Echaurren: La storia

LA STORIA

I

La storia non si snoda

come una catena

di anelli ininterrotta.

In ogni caso

molti anelli non tengono.

La storia non contiene

il prima e il dopo,

nulla che in lei borbotti

a lento fuoco.

La storia non è prodotta

da chi la pensa e neppure

da chi l’ignora. La storia

non si fa strada, si ostina,

detesta il poco a poco, non procede

né recede, si sposta di binario

e la sua direzione

non è nell’orario.

La storia non giustifica

e non deplora,

la storia non è intrinseca

perché è fuori.

La storia non somministra

carezze o colpi di frusta.

La storia non è magistra

di niente che ci riguardi.

Accorgersene non serve

a farla più vera e più giusta.

II

La storia non è poi

la devastante ruspa che si dice.

Lascia sottopassaggi, cripte, buche

e nascondigli. C’è chi sopravvive.

La storia è anche benevola: distrugge

quanto più può: se esagerasse, certo

sarebbe meglio, ma la storia è a corto

di notizie, non compie tutte le sue vendette.

La storia gratta il fondo

come una rete a strascico

con qualche strappo e più di un pesce sfugge.

Qualche volta s’incontra l’ectoplasma

d’uno scampato e non sembra particolarmente felice.

Ignora di essere fuori, nessuno glie n’ha parlato.

Gli altri, nel sacco, si credono

più liberi di lui.

In questo testo Montale demistifica la storia come mito borghese e assoluto. Lo fa attraverso una parte destruens e una parte costruens. Attraverso l’anafora de “La storia non è”, egli afferma l’estraneità della “storia” dall’agire umano (non è di chi la pensa e di chi l’ignora) e, soprattutto non è maestra di niente. La parte costruens della storia è definita per antifrasi: è solo nella sua casualità (rete a strascico con qualche strappo). Importanti gli ultimi versi: chi scampa dalla storia, fuori dai pregiudizi è costretto all’incomprensione; solo chi vi è dentro, con tutti i modelli ideologici imposti, si crede libero e non lo è.

Gabrielli Donelli: Ritratto di Montale

Diario del ’71 e del ’72 (1973) e Quaderno di quattro anni (1977)

Il nuovo corso poetico montaliano prosegue con queste due ultime raccolte. Già i titoli mostrano che il poeta vuole adottare uno stile “diaristico”, in linea con l’abbassamento stilistico e tematico inaugurato da Satura; in queste raccolte a volte si utilizza parodisticamente il linguaggio dei mass-media, altre volte si tratta di poesie brevissime, dal taglio lapidario. Si accentua qui il distacco del poeta contro il conformismo dilagante, riaffermando la propria autonomia, rispetto ai falsi miti (si ricorda qui, per inciso, come siano questi gli anni che vanno dalla contestazione studentesca sino al terrorismo).

AL MARE (O QUASI)

L’ultima cicala stride

sulla scorza gialla dell’eucalipto

i bambini raccolgono pinòli

indispensabili per la galantina

un cane alano urla dall’inferriata

di una villa ormai disabitata

le ville furono costruite dai padri

ma i figli non le hanno volute

ci sarebbe spazio per centomila terremotati

di qui non si vede nemmeno la proda

se può chiamarsi cosí quell’ottanta per cento

ceduta in uso ai bagnini

e sarebbe eccessivo pretendervi

una pace alcionica

il mare è d’altronde infestato

mentre i rifiuti in totale

formano ondulate collinette plastiche

esaurite le siepi hanno avuto lo sfratto

i deliziosi figli della ruggine

gli scriccioli o reatini come spesso

li citano i poeti. E c’è anche qualche boccio

di magnolia l’etichetta di un pediatra

ma qui i bambini volano in bicicletta

e non hanno bisogno delle sue cure

Chi vuole respirare a grandi zaffate

la musa del nostro tempo la precarietà

può passare di qui senza affrettarsi

è il colpo secco quello che fa orrore

non già l’evanescenza il dolce afflato del nulla

Hic manebimus se vi piace non proprio

ottimamente ma il meglio sarebbe troppo simile

alla morte ( e questa piace solo ai giovani)

La natura contro il consumismo