Sandro Botticelli: Ritratto di Dante Alighieri, 1495

Dante Alighieri nasce a Firenze, nel maggio o nel giugno del 1265, da una famiglia della piccola nobiltà guelfa, la cui crisi economica era stata accentuata dall’affermarsi, in città, della classe borghese. Egli stesso, nel Paradiso, ci dice d’essere antenato di Cacciaguida, un cavaliere dell’XI secolo (non si sa della verità di tale affermazione, ma ci dà l’impronta di una ideologia ancorata alla feudalità). Molto presumibilmente Dante si trovò orfano di madre, Bella degli Abati forse a cinque o sei anni, ma il padre, Alighiero Alighieri, si risposò e gli diede altri tre fratelli. Pur non ricco, riuscì ad avere un’educazione raffinata. E’ giovanissimo (12 anni) quando, secondo le usanze del tempo, venne concordato il matrimonio tra lui e Gemma della famiglia dei Donati; adolescente studiò dapprima a Firenze, le classiche arti del Trivio (grammatica, dialettica, retorica) e del Quadrivio (aritmetica, musica, geometria, astronomia), poi quasi sicuramente a Bologna, le discipline universitarie (filosofia e teologia).

Dante e Brunetto Latini, affresco attribuito a Giotto

Perse il padre tra il 1282 e il 1283, trovandosi, così, a dover sostenere nuovi impegni familiari e sposò Gemma, nel 1285, da cui avrà tre figli o quattro figli.

Dopo la parentesi bolognese, tornò a Firenze, tra il 1287 e 1288, dove conobbe sia Guido Cavalcanti (il primo amico) sia Brunetto Latini, che gli farà da maestro nella retorica e che forse gli insegnerà il valore morale della letteratura.

Paolo Uccello: La battaglia di Campaldino

Nel 1289 prese parte alla battaglia di Campaldino contro Arezzo e molto probabilmente anche alla guerra contro Pisa; nel frattempo cominciò a distinguersi in città come abile verseggiatore: non sappiamo con precisione il periodo esatto dell’incontro con Beatrice, se non quello che egli ci dirà nella Vita nuova; ma sappiamo che è una giovane donna già sposata e che morirà a 25 anni; sarà lei a diventare il fulcro di una ricerca intellettuale che culminerà nella composizione della Commedia.

L’attività poetica di questo periodo viene svolta sulla base delle esperienze che autori come Guinizzelli e Cavalcanti avevano già prodotto e con i quali il nostro darà vita a quel Dolce Stil Novo da lui così nominato nel Purgatorio. Ma la morte di Beatrice farà presto prendere le distanze da tale movimento con la composizione della Vita nuova, che costituisce l’apogeo e insieme il superamento dello Stilnovo.

Miniatura raffigurante Giano Della Bella

Dal 1295 al 1302 Dante partecipò attivamente alla vita politica del Comune. Giano della Bella, politico fiorentino, nel 1293 sancì l’estromissione dei nobili da ogni carica pubblica cittadina. In seguito il provvedimento fu attenuato e fu concesso loro di ricoprire cariche pubbliche in cambio di un’iscrizione alle Corporazioni cittadine. Dante si iscrisse a quella dei medici e degli speziali (più vicine alla speculazione filosofica), e, attraverso un rapido cursus honorum arrivò, sin dal 1300, a far parte dei sei priori, cioè i veri reggitori della sorte della città.

Quest’ultima viveva allora una vera e propria faida tra i Neri (Donati) e Bianchi (Cerchi). Dopo un grave episodio di sangue, Dante, pur essendo un esponente dei Bianchi, manda via i capi più facinorosi, tra cui l’amico Cavalcanti, per cercare una riconciliazione; ma il conflitto non si placa, anzi si aggrava per l’intervento del papa Bonifacio VIII che, presentando come paciere Carlo di Valois, vuole favorire i Neri, più consoni alla sua politica.

Particolare della statua mortuaria di Carlo di Valois

Dante, insieme ad altri due ambasciatori, viene mandato a Roma per cercare di scongiurare il papa affinché non intervenga all’interno della politica fiorentina. Il papa, con false promesse, licenzia due ambasciatori e trattiene Dante, proprio mentre Carlo sta entrando a Firenze e rimettendo al potere i Neri; questi ultimi danno vita subito a processi sommari in cui vengono colpevolizzati i Bianchi, tra cui Dante che, in contumacia perché fuori città, viene accusato di baratteria e condannato all’esilio perpetuo.

Domenico Peterlin: Dante in esilio (1911)

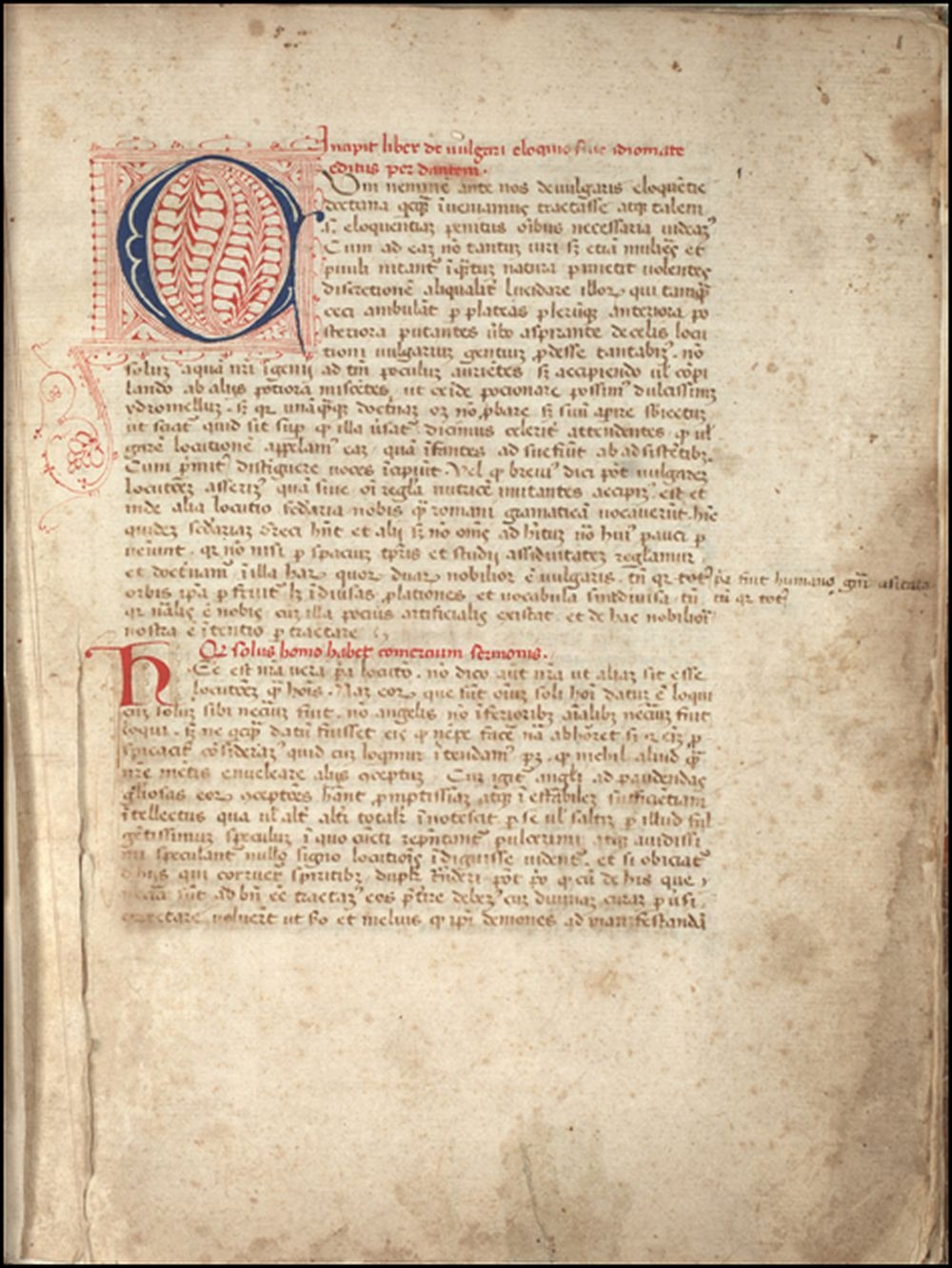

Dal 1302, quindi, inizia l’esilio di Dante: vagherà di città in città a cercare signori che lo ospitino e lo accolgano favorevolmente nei loro palazzi: è difficile seguire il suo percorso; sappiamo invece con certezza che tentò, con altri Bianchi fuorusciti, di rientrare in città, ma la loro sconfitta e le aspre critiche che il poeta muoverà loro, farà sì che egli decida di abbandonarli definitivamente. Durante il suo peregrinare Dante va componendo opere come il Convivio e il De vulgari eloquentia nonché altre rime.

Nel frattempo la discesa in Italia di Arrigo VII, nel 1311, sembra riaccendere in Dante le speranze non solo di un suo ritorno in città, ma di una pacificazione sotto l’egida di un imperatore capace di riportare la penisola ad uno stadio di benessere e ad una sana vita civile; il poeta lo invita con calore a occupare Firenze, ma la stessa città gli muove contro una lega; non si fa in tempo nemmeno a cominciare la battaglia che l’imperatore muore nel 1313. E’ in questa occasione che il nostro scrive il trattato il De monarchia, dove espone con chiarezza le sue convinzioni politiche.

Incoronazione di Arrigo VII in un codice del 1340

Dopo aver sdegnosamente rifiutato il rientro a Firenze, in quanto il poeta riteneva umilianti le condizioni imposte dalla città, si rifugia a Verona presso Cangrande della Scala, dal 1312 al 1318 dove termina sia l’Inferno che il Purgatorio; si trasferisce, quindi, nell’ultimo periodo della sua vita, a Ravenna, presso Guido Novello da Polenta, dove, oltre a scrivere due Ecloghe e la Questio de aqua et terra porterà a termine il Paradiso.

Giovanni Mochi: Dante presenta Giotto a Guido da Polenta (XIX sec.)

Mentre torna da una ambasceria a Venezia verso Ravenna, s’ammala. Morirà nel 1321 e le sue ossa saranno tumulate presso la chiesa di San Francesco.

Tomba di Dante a Ravenna (notturno)

L’uomo

E’ difficile, dalle poche e scarne notizie biografiche, parlare della grandezza del poeta Dante, anche perché questa grandezza, riconosciuta a livello mondiale, non può prescindere dall’uomo che così intensamente ha vissuto e rappresentato la sua epoca.

Testa di Dante dalla statua a lui dedicata a Firenze

In primo luogo bisogna riconoscere che nella sua opera vi è:

- una perfetta conoscenza scientifica e teologica del Medioevo, che verrà rappresentata in una straordinaria forma poetica;

- una grande e critica conoscenza della filosofia;

- l’aspirazione mistica verso la verità della fede e quindi di Dio, che non può essere disgiunta dalla volontà di affermazione di tale aspirazione sin dalla vita terrena;

- una vera e propria aspirazione verso la perfezione e quindi la bellezza del dettato poetico;

- un grande amore e rispetto verso la cultura latina (e la greca, se avesse avuto la possibilità di conoscerne la lingua), che non diventa tuttavia la sola, ma s’accompagna con lo stesso rispetto verso tutte le forme linguistiche capaci di elevarsi e di diventare poesia;

- una forte consapevolezza di sé ed un incredibile rigorismo, che fa sì che egli diventi la guida per allontanare l’intera umanità dal peccato e condurla verso la via di fede;

- una non accettazione dell’età presente, vista sotto il segno dell’arrivismo e dell’avidità economica, incapace quindi d’amare i veri valori dell’umiltà e della semplicità che il Vangelo stesso ci offre.

Ma da dove deriva tutto quello fin qui esposto all’uomo Dante? Non vi è dubbio alcuno che ci troviamo di fronte ad un personaggio intellettualmente eccezionale; ma quando tale capacità intellettuale s’accompagna ad una vita difficile, il grido e la voglia d’esprimersi, forse emerge con più vigore. Innanzi tutto non dobbiamo dimenticare che in lui vi è il senso della perdita: è ancora fanciullo quando perde l’adorata genitrice e già un uomo adulto quando perde l’amata città: ecco allora che il senso dell’assenza fa nascere, quasi per contrasto, un forte vitalismo, che lo conduce all’azione e a porsi come persona che, non piegandosi mai e non accettando “regole facili”, lo fa diventare modello “insuperabile” d’intransigenza. Ma tale intransigenza non può e non deve concludersi a livello morale, ma deve essere applicata anche a livello letterario: più semplicemente la moralità dell’uomo deve trovare applicazione e diventare moralità nello scrivere. Da qui il concetto che lo stesso applicarsi alla letteratura non sia un solo e splendido, sia pur raffinatissimo, gioco intellettuale per pochi eletti, ma un vero e proprio atto rivolto a Dio e alla maggior parte degli uomini.

La vita nuova

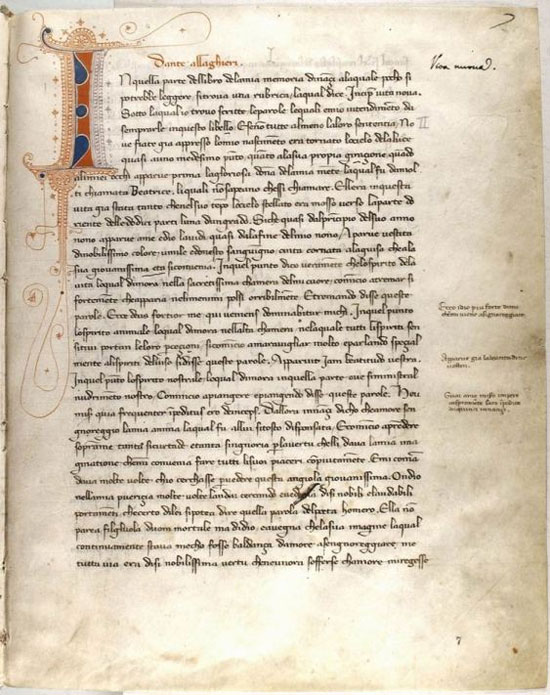

Uno dei 43 manoscritti con cui è tradita l’opera giovanile di Dante

L’opera, scritta molto presumibilmente nel 1294, è un prosimetro, cioè caratterizzata dalla presenza di parti in prosa e in poesia. Tale genere costituisce una vera e propria novità nella letteratura volgare italiana, il cui maggiore antecedente si può trovare nel De consolatione philosophiae dello scrittore dell’alto medioevo Severino Boezio (che tanta fortuna avrà in tutto questo periodo). L’opera inizia con un Proemio:

PROEMIO

In quella parte del libro de la mia memoria dinanzi a la quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice: “Incipit vita nova.” Sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole le quali è mio intendimento d’assemplare in questo libello; e se non tutte, almeno la loro sentenzia.

In quella parte del libro della mia vita e della mia memoria, prima della quale pochi eventi possono essere ricordati, si trova un capitolo il cui titolo dice: “Incomincia una vita nuova”. Sotto questo titolo io trovo scritti i ricordi, che è mia intenzione trascrivere e ordinare in questo libretto, e se non tutti, almeno il loro significato essenziale.

In questo brevissimo capitoletto appaiono subito due temi:

- tema della memoria, che sembra voler far assumere al libretto un carattere autobiografico, anche se, come vedremo, tale autobiografia è fortemente simbolica;

- l’incipit vita nova, che può significare sia l’inizio dell’età giovanile, sia vita rinnovata dall’amore.

Quindi, subito dopo, ci racconta il suo primo incontro con Beatrice:

PRIMA APPARIZIONE DI BEATRICE

(Capitolo II)

Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la luce quasi a uno medesimo punto, quanto a la sua propria girazione, quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice li quali non sapeano che si chiamare. Ella era in questa vita già stata tanto, che ne lo suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d’oriente de le dodici parti l’una d’un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi da la fine del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata a la guisa che a la sua giovanissima etade si convenia. In quello punto dico veracemente che lo spirito de la vita, lo quale dimora ne la secretissima camera de lo cuore, cominciò a tremare sì fortemente, che apparia ne li menimi polsi orribilmente; e tremando disse queste parole: Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur michi. In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora ne l’alta camera ne la quale tutti li spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando spezialmente a li spiriti del viso, sì disse queste parole: Apparuit iam beatitudo vestra. In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole: Heu miser, quia frequenter impeditus ero deinceps!. D’allora innanzi dico che Amore segnoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria per la vertù che li dava la mia imaginazione, che me convenia fare tutti li suoi piaceri compiutamente. Elli mi comandava molte volte che io cercasse per vedere questa angiola giovanissima; onde io ne la mia puerizia molte volte l’andai cercando, e vedeala di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola del poeta Omero: «Ella non parea figliuola d’uomo mortale, ma di deo». E avvegna che la sua imagine, la quale continuatamente meco stava, fosse baldanza d’Amore a segnoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima vertù, che nulla volta sofferse che Amore mi reggesse sanza lo fedele consiglio de la ragione in quelle cose là ove cotale consiglio fosse utile a udire. E però che soprastare a le passioni e atti di tanta gioventudine pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse; e trapassando molte cose le quali si potrebbero trarre de l’essemplo onde nascono queste, verrò a quelle parole le quali sono scritte ne la mia memoria sotto maggiori paragrafi.

Raffaele Giannetti: Prima apparizione di Beatrice (1877)

Per nove volte dopo la mia nascita il cielo del Sole era quasi arrivato al medesimo punto, riguardo alla propria orbita (erano cioè passati quasi nove anni dalla mia nascita) quando per la prima volta apparve ai miei occhi la signora della mia anima che ora è nella gloria del cielo, la quale fu chiamata Beatrice da molti che non sapevano come si chiamasse. Beatrice aveva già vissuto tanto tempo, che durante la sua esistenza il cielo delle stelle fisse si era mosso verso est di un dodicesimo di grado, (Beatrice, nel momento in cui Dante la vide per la prima volta, aveva 8 anni e 4 mesi, in quanto il cielo delle stelle fisse, ruota infatti verso est di un grado ogni secolo. Dalla nascita di Beatrice al momento in cui Dante la vede questo cielo si è mosso di un dodicesimo di grado ed è passato pertanto un dodicesimo di secolo, ossia appunto 8 anni e 4 mesi) sicché Beatrice mi apparve quand’era da poco entrata nel suo nono anno di età e io la vidi quasi alla fine dei mio nono anno di età. Apparve vestita di un colore nobilissimo, segno di modestia e di dignità rosso scuro; con una cintura e con degli ornamenti adeguati alla sua giovanissima età. Dico in modo veritiero che in quel momento lo spirito vitale, il quale si trova nella cavità più profonda del cuore, cominciò a tremare così forte, che si avvertiva anche nelle più piccole arterie, in modo da far paura; e con tremore disse: «Ecco un dio più forte di me, che venendo mi dominerà». A quel punto l’anima sensitiva, che si trova nella cavità del cervello a cui tutti gli spiriti portano le loro percezioni. agli spiriti della vista, cominciò a meravigliarsi molto e parlando specialmente alle nostre espressioni, disse: «È apparsa ormai la vostra beatitudine»: lo spirito naturale, che ha sede in quella parte del corpo in cui si provvede al nostro nutrimento, cominciò a piangere e piangendo disse: «Povero me, poiché d’ora in poi sarò spesso impedito!». Dico che da quel momento Amore si impadronì della mia anima la quale fu così presto sposata a lui e cominciò a prendere tanta baldanza e tanto potere su di me, per la forza che a lui conferiva la mia immaginazione, che mi era necessario fare fino in fondo tutto ciò che volesse. Mi comandava spesso che mi dessi da fare per vedere questa giovanissima creatura angelica, per cui nella mia giovinezza andai a cercarla e vedevo che aveva modi così nobili e degni di lode che certo di lei si sarebbe potuto dire la parola che il poeta Omero (scrisse di Nausica): «Lei non sembrava una figliola di un uomo, ma di un dio». E sebbene la sua immagine, che stava sempre con me, conferisse ad Amore la forza di dominarmi, tuttavia (la sua immagine) era di così nobile virtù che mai tollerò che Amore mi governasse senza il fedele consiglio della ragione, in quelle cose in cui fosse utile ascoltare tale consiglio. E poiché soffermarsi sulle passioni e le azioni di una così giovani età, sembra un raccontare favole, mi allontanerò da esse e tralasciando molte cose che si potrebbero trovare in quel capitolo in cui ho trovato queste, verrò a quelle parti più importanti che sono scritte nella mia memoria in capitoli più grandi.

In questo capitolo, sin dall’incipit, è chiara l’intenzione del poeta di porre il piano esistenziale sotto l’egida del piano simbolico. A ciò corrispondono le due ampie perifrasi astrologiche che insistendo sul numero nove, come moltiplicazione della Trinità, fanno apparire la vicenda come voluta da Dio, e quindi con valore universale. Quindi Beatrice appare (con parola che ha la valenza dell’apparire, mostrarsi, come fosse presenza divina) e appare già vestita in modo da lanciare il messaggio di umiltà e carità, tanto da far sì che gli spiriti si accorgano dello sconvolgimento di Dante (un chiaro richiamo alla poesia di Cavalcanti). Tuttavia in seguito è fondamentale come Dante, per non cadere preda del tormento, chieda aiuto alla ragione: c’è già un aspetto in cui il nostro tenta di allontanarsi dalle prospettive che lo Stilnovo aveva elaborato per superarlo in modo nuovo in una vita, appunto, nuova.

Nel prosieguo del racconto il poeta la rivede esattamente nove anni dopo, quando lui ne ha diciotto, e all’ora nona (le tre del pomeriggio) e lei gli rivolge il saluto. Il poeta è al sommo della felicità, torna a casa e pensa a lei. Quindi gli giunge un “soave sonno” durante il quale sogna un signore dall’aspetto pauroso; parla confusamente, ma si riesce a capire che dice al poeta “Io sono il tuo signore”. Nelle sue braccia c’è una donna nuda, ricoperta da un drappo rosso; Dante la riconosce come Beatrice. Nelle mani del signore appare quindi un qualcosa che arde e lui gli dice “Ecco il tuo cuore”, e si sforza di farlo mangiare a lei. La gioia della donna si tramuta subito in pianto; egli stringe la ragazza a sé e se ne va in cielo. E’ così grande l’angoscia per il pianto della donna che il poeta si sveglia improvvisamente e decide di fare un sonetto che ha per materia il sogno stesso da far leggere ai “fedeli d’Amore” che possano indicargli il significato. Tale sonetto prende il titolo di A ciascun alma presa. Quindi Amore prende il sopravvento su Dante, ma non vuole svelare il nome della donna. In Chiesa, durante una funzione, trova seduta tra lui e Beatrice una bella donna, che pensa che lo sguardo del poeta fosse rivolto a lei, e quindi la sceglie come “donna dello schermo”, che verrà utilizzata per un certo tempo, per non far criticare la donna amata.

LA DONNA DELLO SCHERMO

Uno giorno avvenne che questa gentilissima sedea in parte ove s’udiano parole de la regina de la gloria, ed io era in luogo dal quale vedea la mia beatitudine; e nel mezzo di lei e di me per la retta linea sedea una gentile donna di molto piacevole aspetto, la quale mi mirava spesse volte, maravigliandosi del mio sguardare, che parea che sopra lei terminasse. Onde molti s’accorsero de lo suo mirare; e in tanto vi fue posto mente, che, partendomi da questo luogo, mi sentio dicere appresso di me: “Vedi come cotale donna distrugge la persona di costui”; e nominandola, io intesi che dicea di colei che mezzo era stata ne la linea retta che movea da la gentilissima Beatrice e terminava ne li occhi miei.

Allora mi confortai molto, assicurandomi che lo mio secreto non era comunicato lo giorno altrui per mia vista. E mantenente pensai di fare di questa gentile donna schermo de la veritade; e tanto ne mostrai in poco tempo, che lo mio secreto fue creduto sapere da le più persone che di me ragionavano. Con questa donna mi celai alquanti anni e mesi; e per più fare credente altrui, feci per lei certe cosette per rima, le quali non è mio intendimento di scrivere qui, se non in quanto facesse a trattare di quella gentilissima Beatrice; e però le lascerò tutte, salvo che alcuna cosa ne scriverò che pare che sia loda di lei.

Planeta Giuseppe: Dante di fronte a Santa Maria Novella

Un giorno successe che queta donna gentilissima (Beatrice) sedeva in un luogo, cioé in una chiesa, dove i fedeli erano intenti ad ascoltare parole in onore della Madonna, ed io ero in un luogo da dove vedevo colei che mi dava beatitudine; nel mezzo fra lei e me, attraverso una linea retta sedeva una nobile donna d’aspetto assai piacevole, che mi guardava ripetutamente, meravigliandosi del mio guardarla che sembrava a lei diretto. Per cui molti s’accorsero del suo guardarmi e a tal punto fu posta attenzione che, allontanantomi dalla chiesa, udii dire da qualcuno vicino a me: «Vedi come questa donna distrugge la persona di costui»; e, pronunciando il suo nome, capii che si riferiva alla donna che era seduta tra me e Beatrice e alla quale il mio sguardo pareva terminasse. Allora mi confortai perché il mio segreto non era stato scoperto da alcuno, ad opera dei miei sguardi. Ed immediatamente pensai di fare di questa donna lo schermo della verità, e ne feci così aperta dimostrazione che in poco tempo tutti coloro che parlavano di me lo conoscevano. Attraverso questa donna tenni nascosto il mio vero sentimento per alcuni anni, e per renderlo più credibile scrissi piccole cosucce in rima, che non ho intenzione di riportare qui, se non quelle che ho scritto per Beatrice. e perciò le lascerò tutte ad eccezione di quelle che poterono sembrare scritte per lei ma che in realtà erano dedicate a Beatrice.

Questo passo dimostra come Dante sappia rielaborare modelli offerti dalla tradizione lirico-cortese. D’altra parte era stato proprio Andrea Cappellano a codificare la figura della donna schermo affinché i malparlieri non potessero offuscare l’onore della donna del Signore. Qui Dante lo reinterpreta, alla luce della “biografia esemplare” che in questa operetta sta scrivendo; infatti la donna schermo serve al poeta per giustificare la negazione del saluto di Beatrice e quindi la necessità di parlarne “in lode”, che costituisce la sua novità all’interno dello Stilnovo.

Ma la donna dello schermo s’allontana, mentre nel frattempo muore un’altra donna, di cui Beatrice era amica, a cui Dante dedica alcuni versi. Quindi parte per seguire la “donna dello schermo” e continuare così a sviare l’attenzione verso Beatrice. Durante il viaggio Amore gli suggerisce la presenza di una “seconda donna dello schermo”. Tornato a Firenze si mette alla ricerca di questa seconda donna, la cui finzione d’amore raggiunge l’intera città. Beatrice quindi gli toglie il saluto. Venuto a sapere il motivo per cui la donna non voglia più rivolgersi a lui, il poeta piange amaramente. Allora gli appare in sogno Amore che lo invita a non fingere più. Il nostro incontra Beatrice, in compagnia di altre ragazze, durante lo sposalizio di una di loro. Lo sguardo smarrito del poeta, suscita riso nelle donne, e ciò provoca vergogna e tormento nell’animo del poeta.

Un giorno incontra un gruppo di donne che gli chiede spiegazione del suo comportamento:

Enzo Anichini: Dante e Beatrice

LA VOGLIA DI POETARE IN “LODE”

(Capitolo XIII)

Con ciò sia cosa che per la vista mia molte persone avessero compreso lo secreto del mio cuore, certe donne, le quali adunate s’erano, dilettandosi l’una ne la compagnia de l’altra, sapeano bene lo mio cuore, però che ciascuna di loro era stata a molte mie sconfitte; ed io passando appresso di loro, sì come da la fortuna menato, fui chiamato da una di queste gentili donne. La donna che m’avea chiamato, era donna di molto leggiadro parlare; sì che quand’io fui giunto dinanzi da loro, e vidi bene che la mia gentilissima donna non era con esse, rassicurandomi le salutai, e domandai che piacesse loro. Le donne erano molte, tra le quali n’avea certe che si rideano tra loro. Altre v’erano che mi guardavano, aspettando che io dovessi dire. Altre v’erano che parlavano tra loro. De le quali una, volgendo li suoi occhi verso me e chiamandomi per nome, disse queste parole: «A che fine ami tu questa tua donna, poi che tu non puoi sostenere la sua presenza? Dilloci, ché certo lo fine di cotale amore conviene che sia novissimo». E poi che m’ebbe dette queste parole, non solamente ella, ma tutte l’altre cominciaro ad attendere in vista la mia risponsione. Allora dissi queste parole loro: «Madonne, lo fine del mio amore fue già lo saluto di questa donna, forse di cui voi intendete, ed in quello dimorava la beatitudine, ché era fine di tutti li miei desiderii. Ma poi che le piacque di negarlo a me, lo mio segnore Amore, la sua merzede, ha posto tutta la mia beatitudine in quello che non mi puote venire meno». Allora queste donne cominciaro a parlare tra loro; e sì come talora vedemo cadere l’acqua mischiata di bella neve, così mi parea udire le loro parole uscire mischiate di sospiri. E poi che alquanto ebbero parlato tra loro, anche mi disse questa donna che m’avea prima parlato, queste parole: «Noi ti preghiamo che tu ne dichi ove sia questa tua beatitudine». Ed io, rispondendo lei, dissi cotanto: «In quelle parole che lodano la donna mia». Allora mi rispuose questa che mi parlava: «Se tu ne dicessi vero, quelle parole che tu n’hai dette in notificando la tua condizione, avrestù operate con altro intendimento». Onde io, pensando a queste parole, quasi vergognoso mi partìo da loro, e venia dicendo fra me medesimo: «Poi che è tanta beatitudine in quelle parole che lodano la mia donna, perché altro parlare è stato lo mio?». E però propuosi di prendere per matera de lo mio parlare sempre mai quello che fosse loda di questa gentilissima; e pensando molto a ciò, pareami avere impresa troppo alta matera quanto a me, sì che non ardia di cominciare; e così dimorai alquanti dì con disiderio di dire e con paura di cominciare.

Poiché dal mio aspetto molta gente aveva compreso il mio sentimento, alcune donne, che si erano riunite con piacere l’una dell’altra, conoscevano bene il segreto del mio cuore, in quanto alcune di loro avevano assistito alle mie sconfitte (cioè alla mia incapacità di sostenere la presenza di Beatrice). Io, passando loro accanto, come fossi portato lì dalla fortuna, fui chiamato da una di queste nobilissime donne. Era una donna dall’ottima capacità nel dialogare, cosicché, quando giunsi di fronte a loro, e m’accorsi che la mia gentilissima (Beatrice) non era con loro, le salutai e domandai cosa desiderassero. C’erano molte donne e alcune ridevano. Altre mi guardavano, aspettando la mia risposta. Atre ancora parlavano tra loro. Di queste una, guardandomi e pronunciando il mio nome disse: «Quale fine ti proponi dal momento in cui non riesci a sostenere la sua presenza? Diccelo, che sicuramente tale fine dev’essere straordinario». E dopo che mi disse ciò, non solo lei ma tutte le altre mostrarono nel loro la volontà di ascoltare la risposta. Allora dissi loro queste parole: «Donne, il fine del mio amore fu già nel saluto di questa donna, di cui voi sapete il mio nome, e lì stava la mia gioia e la mia beatitudine. Da quando a lei piacque negarmelo, Amore, per la sua benevolenza ha deciso di riporre tale gioia e beatitudine in ciò che non può essere negato». Subito le donne cominciarono a parlare tra loro, e così come a volte la neve cade insieme alla pioggia, così si percepivano parole e sospiri. E dopo aver lungo discusso, la donna che già mi aveva rivolto la parola disse: «Noi ti preghiamo che tu ci sveli dove sta questa tua beatitudine» ed io, rispondendogli, dissi soltanto: «In quelle parole che lodano la donna mia». Allora sempre lei, mi rispose: «Se tu dicessi la verità, le parole con cui ci hai illustrato la tua condizione, le avresti già usate mettendole in poesia, con altra volontà» Allora mi allontanai un po’ vergognandomi, dicendo tra me: «Poiché vi è tanta beatitudine nelle parole che lodano la mia donna, perché le mie poesia hanno altre parole?». E perciò presi la decisione di poetare sempre in lode di questa nobilissima donna, e pesandoci molto mi sembrava di avere iniziato un compito troppo arduo per me, tanto che non avevo il coraggio di iniziare, e così stetti alcuni giorno con la volontà di poetare e con la paura di iniziare a farlo.

E’ da qui che parte la seconda parte della Vita nuova; infatti nell’incontro con le giovani donne ed il colloquio con una di esse, il brano fa emergere la profonda contraddizione tra il pensiero e l’azione del giovane innamorato. Se infatti la beatitudine, una volta sottratto il saluto, è tutta riposta nella lode che egli può rivolgere alla donna, perché così non opera? Ma se dovessimo andare al sottotesto, se l’amore verso Dio non richiede più che venga contraccambiato, perché non prova ad amarlo per la sua essenza?

Paola Contini: Donne che avete intelletto d’amore (affresco)

DONNE CHE AVETE INTELLETTO D’AMORE

(Capitolo XIX)

Avvenne poi che passando per uno cammino lungo lo quale sen gia uno rivo chiaro molto, a me giunse tanta volontade di dire, che io cominciai a pensare lo modo ch’io tenesse; e pensai che parlare di lei non si convenia che io facesse, se io non parlasse a donne in seconda persona, e non ad ogni donna, ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine. Allora dico che la mia lingua parlò quasi come per se stessa mossa, e disse: Donne ch’avete intelletto d’amore. Queste parole io ripuosi ne la mente con grande letizia, pensando di prenderle per mio cominciamento; onde poi, ritornato a la sopradetta cittade, pensando alquanti die, cominciai una canzone con questo cominciamento, ordinata nel modo che si vedrà di sotto ne la sua divisione. La canzone comincia: Donne ch’avete.

Donne ch’avete intelletto d’amore,

i’ vo’ con voi de la mia donna dire,

non perch’io creda sua laude finire,

ma ragionar per isfogar la mente.

Io dico che pensando il suo valore,

Amor sì dolce mi si fa sentire,

che s’io allora non perdessi ardire,

farei parlando innamorar la gente.

E io non vo’ parlar sì altamente,

ch’io divenisse per temenza vile;

ma tratterò del suo stato gentile

a respetto di lei leggeramente,

donne e donzelle amorose, con vui,

ché non è cosa da parlarne altrui.

Angelo clama in divino intelletto

e dice: «Sire, nel mondo si vede

maraviglia ne l’atto che procede

d’un’anima che ’nfin qua su risplende».

Lo cielo, che non have altro difetto

che d’aver lei, al suo segnor la chiede,

e ciascun santo ne grida merzede.

Sola Pietà nostra parte difende,

ché parla Dio, che di madonna intende:

«Diletti miei, or sofferite in pace

che vostra spene sia quanto me piace

là ’v’ è alcun che perder lei s’attende,

e che dirà ne lo inferno: “O mal nati,

io vidi la speranza de’ beati”».

Madonna è disiata in sommo cielo:

or voi di sua virtù farvi savere.

qual vuol gentil donna parere

vada con lei, che quando va per via,

gitta nei cor villani Amore un gelo,

per che onne lor pensero agghiaccia e pere;

e qual soffrisse di starla a vedere

diverria nobil cosa, o si morria.

E quando trova alcun che degno sia

di veder lei, quei prova sua vertute,

ché li avvien, ciò che li dona, in salute,

e sì l’umilia, ch’ogni offesa oblia.

Ancor l’ha Dio per maggior grazia dato

che non pò mal finir chi l’ha parlato.

Dice di lei Amor: «Cosa mortale

come esser pò sì adorna e sì pura?»

Poi la reguarda, e fra se stesso giura

che Dio ne ’ntenda di far cosa nova.

Color di perle ha quasi, in forma quale

convene a donna aver, non for misura:

ella è quanto de ben pò far natura;

per essemplo di lei bieltà si prova.

De li occhi suoi, come ch’ella li mova,

escono spirti d’amore inflammati,

che feron li occhi a qual che allor la guati,

e passan sì che ’l cor ciascun retrova:

voi le vedete Amor pinto nel viso,

là ’ve non pote alcun mirarla fiso.

Canzone, io so che tu girai parlando

a donne assai, quand’io t’avrò avanzata.

Or t’ammonisco, perch’io t’ho allevata

per figliuola d’Amor giovane e piana,

che là ’ve giugni tu dichi pregando:

«Insegnatemi gir, ch’io son mandata

a quella di cui laude so’ adornata».

E se non vuoli andar sì come vana,

non restare ove sia gente villana:

ingegnati, se puoi, d’esser palese

solo con donne o con omo cortese,

che ti merranno là per via tostana.

Tu troverai Amor con esso lei;

raccomandami a lui come tu dei.

Marcel Rieder: Dante e le amiche di Beatrice, 1895.

Avvenne in seguito che, passeggiando per una via, lungo la quale scorreva un chiarissimo ruscello, a me giunse una così forte volontà di poetare, che io cominciai a pensare il modo in cui lo dovessi fare; pensai quindi che non era conveniente rivolgermi direttamente a Beatrice, se non mi fossi rivolto ad altre donne, e non ad una donna qualunque, ma solo a coloro che sono “gentili” (in quanto in grado d’amare” e non femmine volgari). Allora affermo che la mia bocca pronunciò, quasi da sola, Donne che avete intelletto d’amore. Conservai queste parole nella mente, con grande gioia, pensando che esse potessero costituire l’inizio (della mia poesia), quindi, ritornando a Firenze, riflettendo alcuni giorni, cominciai una canzone, scritta in un modo che verrà illustrato (nella parte finale del capitolo, in cui Dante riporta un commento retorico). La canzone inizia Donne che avete.

Donne che comprendete l’essenza dell’amore, io voglio parlare con voi della mia donna, non perché credo così di poter finire la mia lode (nei suoi confronti), ma solo per ragionare, per sfogare la mia mente. Io dico che pensando alla sua virtù, l’Amore si fa sentire così dolcemente, che se allora non perdessi coraggio, farei innamorare (di lei) la gente. Ed io non voglio cantarla in uno stile tanto alto, che per paura di non poterlo sostenere diverrei vile; ma parlerò della sua nobiltà in modo poco profondo rispetto a lei con voi, donne e fanciulle amorose, perché non è argomento da trattare con altri. // Un angelo la invoca direttamente nella mente divina e dice: “Nel mondo si vedono gli effetti miracolosi negli atti di un’anima che risplende fin quassù nel cielo. Il cielo a cui non manca nulla se non avere lei, la chiede al suo Signore e ciascun santo invoca Dio che gli conceda la grazia di averla in cielo. La sola misericordia divina difende la nostra causa, in quanto Dio, che parla alludendo a Beatrice, dice: “Miei cari, ora sopportate con pazienza che l’oggetto della vostra speranza rimanga per tutto il tempo che a me piacerà sulla terra, la dove c’è qualcuno che teme di perderla e che dirà nell’inferno: “Dannati, ho conosciuto Beatrice, speranza dei beati”. // Madonna è desiderata nel sommo cielo (l’Empireo) e ora voglio che voi conosciate la sua virtù. Dico che qualunque donna voglia apparire nobile, vada con lei, che quando cammina nella strada, Amore getta nei cuori villani uno sgomento, per cui ogni loro pensiero diventa di ghiaccio e muore; e chi sopportasse di starla a guardare, diventerebbe un nobile o morirebbe. E quando vede uno degno di guardarla, quello sperimenta il suo potere, perché tutto quello che la donna gli dona, si trasforma in salvezza, e lo rende tanto umile, da dimenticare ogni offesa. Inoltre Dio gli ha concesso come grazia, che non può finir male chi ha parlato con lei. // Amore, parlando di lei, dice: “Una creatura mortale, come può essere così bella e così pura?” Poi la guarda con attenzione e fra se stesso giura che Dio vuole fare di lei una creatura straordinaria. Ha il colorito del viso come di perle, come conviene abbia una donna, non eccessivo: è il massimo della bellezza che la natura può creare: la bellezza si può misurare sulla base del modello da lei rappresentato. Dai suoi occhi, appena li muove, escono spiriti infiammati d’amore, che feriscono gli occhi a chiunque la guardi in quel momento, e penetrano a tal punto che ciascuno di essi raggiunge il cuore: voi vedete nel suo viso dipinto Amore, in quel punto del viso in cui nessuno può guardarla. // Canzone, io lo so che tu andrai a parlare con molte donne, quando t’avrò licenziata. Ora ti ammonisco, perché io ti ho creata figlia d’Amore giovane e leggera, in modo che, là dove giungi, tu dici pregando: “Insegnatemi la via per andare da lei, perché io sono adornata della sua lode”. E se non vuoi andare inutilmente, non rimanere dove c’è gente scortese; fai in modo, se puoi, di mostrarti solo con donne o uomini nobili che subito ti mostreranno la via. Tu troverai Amore con lei, raccomandami a lui, così come devi.

E’ un punto nodale non solo dell’opera in sé, ma dell’intera poesia duecentesca se sarà proprio essa che farà dire a Bonagiunta Orbicciani, nel Purgatorio, che questo modo di poetare lo hanno tenuto lontano dal dolce stil novo. Dante infatti inaugura, con essa, un nuovo modo di rappresentare l’amore per una donna che tende verso l’amore celeste Il bello è che il poeta fa ciò non uscendo dalla tradizione fino allora esistente, si pensi agli effetti benefici quando cammina, al colore della pelle del viso, agli spiriti infiammati; ma ciò che conta è che egli, inserendola nel nuovo contesto della poesia della lode, dà ad essa un valore più alto rispetto alla poesia precedente. A ciò corrisponde anche il superamento dell’idea cavalcantiana dell’amore-dolore: se ciò che qui canta Dante va al di là, rappresentando pertanto un amore che non deriva dal cielo, ma va verso il cielo, il suo spirito non può che essere pacificato. Da qui l’estrema serenità che si evince dal canto, grazie anche alla fluidità e musicalità del dettato.

A questo canto ne seguono altri, in cui il poeta in tre sonetti riprende il tema dell’amore come potenza e atto: ma anche in questo concetto va oltre, mostrando come l’amore può arrivare dove la potenza dorme. Dopo la felicità che Dante prova grazie a questo nuovo modo d’esprimersi poeticamente, avviene un triste episodio: la morte del padre di Beatrice. Nei seguenti giorni il nostro viene aggredito, invece, dal pensiero della morte di lei:

Dante Gabriel Rossetti: Sogno della morte di Beatrice (1856)

UN PRESAGIO DELLA MORTE DI BEATRICE

(XXIII)

Appresso ciò per pochi dì avvenne che in alcuna parte de la mia persona mi giunse una dolorosa infermitade, onde io continuamente soffersi per nove dì amarissima pena; la quale mi condusse a tanta debolezza, che me convenia stare come coloro li quali non si possono muovere. Io dico che ne lo nono giorno, sentendome dolere quasi intollerabilemente, a me giunse uno pensero lo quale era de la mia donna. E quando ei pensato alquanto di lei, ed io ritornai pensando a la mia debilitata vita; e veggendo come leggiero era lo suo durare, ancora che sana fosse, sì cominciai a piangere fra me stesso di tanta miseria. Onde, sospirando forte, dicea fra me medesimo: «Di necessitade convene che la gentilissima Beatrice alcuna volta si muoia». E però mi giunse uno sì forte smarrimento, che chiusi li occhi e cominciai a travagliare sì come farnetica persona ed a imaginare in questo modo: che ne lo incominciamento de lo errare che fece la mia fantasia, apparvero a me certi visi di donne scapigliate, che mi diceano: «Tu pur morrai»; e poi, dopo queste donne, m’apparvero certi visi diversi e orribili a vedere, li quali mi diceano: «Tu se’ morto». Così cominciando ad errare la mia fantasia, venni a quello ch’io non sapea ove io mi fosse; e vedere mi parea donne andare scapigliate piangendo per via, meravigliosamente triste; e pareami vedere lo sole oscurare, sì che le stelle si mostravano di colore ch’elle mi faceano giudicare che piangessero; e pareami che li uccelli volando per l’aria cadessero morti, e che fossero grandissimi tremuoti. E meravigliandomi in cotale fantasia, e paventando assai, imaginai alcuno amico che mi venisse a dire: «Or non sai? la tua mirabile donna è partita di questo secolo». Allora cominciai a piangere molto pietosamente; e non solamente piangea ne la imaginazione, ma piangea con li occhi, bagnandoli di vere lagrime. Io imaginava di guardare verso lo cielo, e pareami vedere moltitudine d’angeli li quali tornassero in suso, ed aveano dinanzi da loro una nebuletta bianchissima. A me parea che questi angeli cantassero gloriosamente, e le parole del loro canto mi parea udire che fossero queste: Osanna in excelsis; e altro non mi parea udire. Allora mi parea che lo cuore, ove era tanto amore, mi dicesse: «Vero è che morta giace la nostra donna». E per questo mi parea andare per vedere lo corpo ne lo quale era stata quella nobilissima e beata anima; e fue sì forte la erronea fantasia, che mi mostrò questa donna morta: e pareami che donne la covrissero, cioè la sua testa, con uno bianco velo; e pareami che la sua faccia avesse tanto aspetto d’umilitade, che parea che dicesse: «Io sono a vedere lo principio de la pace». In questa imaginazione mi giunse tanta umilitade per vedere lei, che io chiamava la Morte, e dicea: «Dolcissima Morte, vieni a me, e non m’essere villana, però che tu dei essere gentile, in tal parte se’ stata! Or vieni a me, che molto ti disidero; e tu lo vedi, ché io porto già lo tuo colore». E quando io avea veduto compiere tutti li dolorosi mestieri che a le corpora de li morti s’usano di fare, mi parea tornare ne la mia camera, e quivi mi parea guardare verso lo cielo; e sì forte era la mia imaginazione, che piangendo incominciai a dire con verace voce: «Oi anima bellissima, come è beato colui che ti vede!».

Dopo pochi giorni, mi ammalai dolorosamente, per cui io in modo continuo soffrii per nove giorni un’insopportabile pena, che mi portò ad una debolezza tale, che dovetti stare immobile sul letto. Dico che, essendo passati nove giorni, sentendo dentro di me un dolore inenarrabile, cominciai a pensare a Beatrice. Dopo aver pensato a lei, ritornai a pensare alla mia vita e come fosse precaria la sua durata, anche se fosse sana, e in così triste pensiero mi misi a piangere. Per cui, sospirando forte, dicevo a me stesso: «Inevitabilmente è destino che un giorno o l’altro la gentilissima Beatrice muoia». Perciò provai un forte smarrimento, per cui chiusi gli occhi e cominciai ad agitarmi come una persona che delira e a vaneggiare in questo modo: all’inizio della mia immaginazione mi apparvero i visi di donne scapigliate in segno di lutto che mi dicevano: «Anche tu morirai» e dopo queste donne mi apparvero visi mostruosi e orribili che mi dicevano: «Tu sei morto». Così continuando a vagare nella mia fantasia mi ritrovai al punto di non sapere dove mi trovassi e mi sembrava di vedere donne scapigliate, straordinariamente tristi, che camminavano piangendo e il sole che si oscurava e le stelle di un colore che pareva piangessero, e gli uccelli del cielo che cadevano in terra morti e che ci fossero grandissimi terremoti. E stupendomi di tale fantasia e temendo molto, immaginai qualche amico che venisse a dirmi: «Non lo sai? La tua meravigliosa donna è morta». Allora pietosamente cominciai a piangere e non solo nell’immaginazione, ma i miei occhi erano bagnati realmente. Immaginavo di guardare verso il cielo, e mi sembrava di vedere una moltitudine di angeli che volavano in alto portando con loro una piccola nuvola bianca (l’anima di Beatrice). Mi sembrava che questi angeli cantassero in sua gloria e che le parole del canto fossero Osanna in excelsis e non sentivo nient’altro. Allora mi sembrava che il cuore, dove vi era un così grande amore, mi dicesse: «E’ vero che la nostra donna giace morta». E per questo mi sembrava che io andassi per vedere il corpo dentro il quale era riposta quella nobilissima e beata anima: e fu così forte questa immagine che mi mostrò la donna morta e che le donne le coprivano la testa con un velo bianco e che il suo volto esprimesse una così grande umiltà che pareva dire: «Sto per vedere Dio». Allora mi giunse per il suo aspetto una forte sensazione d’umiltà che chiamai la Morte e le dicevo: «Dolcissima Morte, vieni, non essere scortese, che tu devi essere gentile, così come sei stata in parte col corpo di Beatrice. Ora vieni da me, che ti desidero molto, lo vedi, che nel mio volto c’è già il tuo pallore». E dopo aver veduto compiere tutti gli atti funebri che si devono fare ai corpi dei morti, mi sembrava che io tornassi nella mia camera e qui guardassi verso il cielo e dicessi: «O bellissima anima, beato chi ti vede!».

Il presagio della morte di Beatrice è visto proprio sotto il segno della divinità: allo scadere del nono giorno di malattia, a sottolineare la ricorrenza della trinità di Dio. Ma non è solo questo: il racconto dell’immaginazione dantesca è tutto intessuto su riferimenti biblici ed evangelici (nonché, chiaramente, classici): gli eventi naturali che precedono la sua morte sono gli stessi che precedono quelli di Cristo: l’oscuramento del sole, la caduta di stelle, la morte degli uccelli, il terremoto; ma anche la salita in cielo dell’anima richiama quella evangelica. Qui Dante vuole sottolineare che Beatrice è figura Christi e quindi figura angelica il cui compito è portare l’uomo verso Dio.

Il capitolo prosegue con il pianto di Dante che preoccupa una giovane e gentile donna, sua parente, che fa accorrere al suo capezzale altre donne. Esse gli portano conforto e nel suo delirare Dante pronuncia il nome di Beatrice. Ma è sicuro che la sua voce, intramezzata da pianti e singhiozzi non sia stata capita. Guarito, seduto in solitudine, ha una nuova immaginazione d’Amore in cui vede Giovanna, donna amata da Cavalcanti, che ha il nome del Battista ed è soprannominata Primavera, avanzare verso lui; quindi il poeta pensa che lei verrà prima, quindi seguirà Beatrice, allo stesso modo come Giovanni ha preceduto Cristo. Si riconferma quindi come Beatrice sia per il poeta figura Christi. Perciò egli poi le dedica un sonetto, in cui sembra essere venuta dal cielo a mostrare il miracolo della creazione:

Henry Holiday: Dante e Beatrice (1883)

L’APPARIZIONE DI BEATRICE

(XXVI)

Tanto gentile e tanto onesta pare

la donna mia quand’ella altrui saluta,

ch’ogne lingua deven tremando muta,

e li occhi no l’ardiscon di guardare.

Ella si va, sentendosi laudare,

benignamente d’umiltà vestuta;

e par che sia una cosa venuta

da cielo in terra a miracol mostrare.

Mostrasi sì piacente a chi la mira,

che dà per li occhi una dolcezza al core,

che ’ntender no la può chi no la prova:

e par che de la sua labbia si mova

un spirito soave pien d’amore,

che va dicendo a l’anima: Sospira.

La signora della mia mente sembra di tale nobiltà di spirito e di tale purezza di costumi quando saluta qualcuno, che ogni lingua, tremando (per l’emozione) diventa muta e gli occhi (dei presenti) non osano fissarla. // Ella procede, sentendosi lodare (da chi la vede passare), (quasi) rivestita di benevolenza e di umiltà, e sembra essere una creatura scesa dal cielo sulla terra per mostrare la sua natura miracolosa. // Si mostra dotata di tale bellezza a chi l’ammira (passare), che infonde, attraverso gli occhi, una dolcezza al cuore, comprensibile solo a chi l’ha provata: // e sembra che dal suo volto si muova uno spirito dolcissimo d’amore, che vada dicendo all’anima: «Sospira».

E’ certamente questa poesia, una delle liriche più alte di tutta la nostra tradizione poetica, perché in essa si sposano perfettamente:

- la semplicità del dettato e la perizia tecnica con cui è costruito;

- il motivo tradizionale con la nuova visione di donna come strumento divino per far sì che l’uomo di elevi a Dio.

Infatti essa è tecnicamente costruita attraverso una ripresa di temi tradizionali a cui dà una nuova veste: si vedano i due termini della prima strofe uniti dall’anafora tanto tra i due emistichi: il primo gentile “cortese” indica una qualità esteriore, mentre onesta una qualità dell’anima; si veda la particolarità con cui viene usato il verbo “pare”, il cui significato, come afferma il critico Gianfranco Contini, non è solamente “pare”, “mostra” (usato anche come termine ripetuto nella 2° quartina e nella 1° terzina, figura retorica che si chiama anadiplosi e in provenzale capfinidas) ma “manifestarsi cocretamente”, “rendere visibile il divino nell’umano”; ciò cambia anche il contenuto, che pur ricordando Io voglio del ver la mia donna laudare di Guido Guinizzelli e Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira di Guido Cavalcanti, sottolinea qui la presenza di un simbolo della salvezza. Si richiami la poesia del Cavalcanti che nel suo incipit riprendeva un salmo dedicato a Maria Vergine, per poi “ridimensionarlo” nella sua umanità, qui invece Dante trasfigura la figura della donna che è già di per sé non solo immagine, ma anche sostanza del divino.

Dopo questo passo avviene la morte di Beatrice, che apre la seconda parte dell’opera:

LA MORTE DI BEATRICE

(XXVIII)

Quomodo sedet sola civitas plena populo! facta est quasi vidua domina gentium. Io era nel proponimento ancora di questa canzone, e compiuta n’avea questa soprascritta stanzia, quando lo segnore de la giustizia chiamoe questa gentilissima a gloriare sotto la insegna di quella regina benedetta virgo Maria, lo cui nome fue in grandissima reverenzia ne le parole di questa Beatrice beata.

Come siede desolata la popolosa città! E’ divenuta quasi una vedova la signora delle genti. Io ero ancora nel proposito di scrivere una canzone con questo inizio e avevo già scritto una stanza, quando il signore della giustizia (Dio) chiamò questa nobilissima a fruire dell’eterna gloria sotto il trono della regina benedetta Maria Vergine, il cui nome fu in massima reverenza nelle parole della beata Beatrice.

Dante Gabriel Rossetti: Dante dipinge un angelo nell’anniversario della morte di Beatrice

Dante nulla aggiunge o vuole aggiungere sull’episodio della morte di Beatrice adducendo come motivi:

- non era nel suo intendimento come si evince dal proemio dell’opera;

- laddove fosse stato presente nel proemio avrebbe avuto l’incapacità d’esprimere in modo conveniente un evento tanto importante;

- se ambedue le condizioni sarebbero state tuttavia possibili, Dante avrebbe finito per parlare di sé, cosa assai sconveniente. Scriva un altro autore della sua morte.

Per sfogare il suo dolore Dante scrive altri versi e viene invitato dal fratello di Beatrice affinché egli gliene faccia dono. Durante l’anniversario della morte, Dante sta disegnando un angelo, ma si sente osservato. Si accorge che a fare ciò è una donna, che sembra condividere il dolore del poeta e che ha sul volto lo stesso pallore di Beatrice. Dante sente che presso costei sta Amore e ciò lo rende estremamente combattuto: se la prende contro la leggerezza del suo cuore, ma sente anche il desiderio di conservare intatto il ricordo della sua donna. Infine questa gli appare, tanto che torna decisamente a lei. Nel frattempo un gruppo di pellegrini si prepara per andare a Roma per venerare il velo della Veronica. Dante scrive un sonetto per loro, affinché ricordino come la città che essi raggiungeranno abbia perso la sua Beatrice. Ottenuta la richiesta da parte di donne pellegrine di un altro sonetto, Dante gli offre una lirica, in cui Beatrice è ormai elevata al cielo:

Dante Gabriel Rossetti: Beatrice beata

BEATRICE BEATA

(XLI)

Oltre la spera che più larga gira

passa ’l sospiro ch’esce del mio core:

intelligenza nova, che l’Amore

piangendo mette in lui, pur su lo tira.

Quand’elli è giunto là dove disira,

vede una donna, che riceve onore,

e luce sì, che per lo suo splendore

lo peregrino spirito la mira.

Vedela tal, che quando ’l mi ridice,

io no lo intendo, sì parla sottile

al cor dolente, che lo fa parlare.

So io che parla di quella gentile,

però che spesso ricorda Beatrice,

sì ch’io lo ‘ntendo ben, donne mie care.

Oltre il cielo che ruota più esteriormente (Primo Mobile), s’inoltra il sospiro che esce dal mio cuore: una straordinaria intelligenza motrice, che Amore, piangendo, gli infonde, lo fa salire. // Quando poi giunge nell’Empireo (luogo in cui desidera andare), vede una donna onorata da tutti gli angeli e una luce così viva, che per il suo splendore, lo spirito pellegrino l’ammira. // La vede di tale bellezza, che quando me lo descrive, io non lo comprendo, a tal punto parla difficile ed oscuro al cuore dolente che gli dà la parola. // Ma capisco bene che parla di quella nobilissima donna, perché spesso lo sento ricordare Beatrice, tanto da capirlo bene (che sta parlando di lei), donne mie care.

Questo sonetto, l’ultimo della Vita nova, oltre a rappresentare quello che molti definiscono il preannuncio della Divina Commedia e più esattamente del Paradiso, in cui conserverà alcuni punti qui trattati come la luce e l’ineffabilità della parola, rappresenta il culmine di quell’itineriarium mentis in Deum in quanto lo porta attraverso le fasi dell’amore/poesia, fino a Dio. Esse sono:

gli effetti dell’amore inter nos

l’amore della lauda super nos

l’amore mistico extra nos

fasi che costituiscono sia il suo percorso di poesia, da Guinizelli, passando per Cavalcanti, sino al suo superamento avvenuto con la concezione dell’amore mistico, sia morale, che lo ha allontanato dall’averroismo del suo amico per abbracciare il bisogno di una religione pura, come vedremo nel suo capolavoro.

RIME

Si può cominciare col dire che tale opera non esiste nella mente di Dante, ma è frutto di editori successivi che hanno voluto raccogliere, in un unico volume, tutta la produzione poetica che non è stata inclusa né nella Vita nuova, né nel Convivio. Ciò vuol dire che nelle Rime dantesche troviamo testi giovanili e testi scritti posteriormente all’esilio. Se così vario è il tempo e la storia personale del poeta, è evidente che esse presentano diversi stili e diversi momenti: per questo si parla di un vero e proprio sperimentalismo stilistico. Per cogliere tale varietà è bene raggruppare tali liriche in cinque modelli:

- liriche giovanili e legate all’ambiente stilnovista di cui egli fece parte;

- liriche coeve e della stessa tematica di quelle presenti nella Vita Nuova;

- liriche prettamente “comiche”;

- liriche in cui egli adotta il trobar clus di Arnaut Daniel;

- liriche filosofiche già posteriori all’esilio.

Della fase giovanile prendiamo come esempio una lirica in cui sono presenti sia temi stilnovistici che quelli immediatamente precedenti dell’amor cortese:

GUIDO I’ VORREI CHE TU LAPO ED IO

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io

fossimo presi per incantamento,

e messi in un vasel ch’ad ogni vento

per mare andasse al voler vostro e mio.

sì che fortuna od altro tempo rio

non ci potesse dare impedimento,

anzi, vivendo sempre in un talento,

di stare insieme crescesse ’l disio.

E monna Vanna e monna Lagia poi

con quella ch’è sul numer de le trenta

con noi ponesse il buono incantatore:

e quivi ragionar sempre d’amore,

e ciascuna di lor fosse contenta,

sì come i’ credo che saremmo noi.

Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io fossimo presi da un incantesimo e messi su un vascello, che percorresse il mare con qualunque vento, secondo la vostra e la mia volontà; // cosicché né una tempesta né altre avverse condizioni del tempo potessero esserci da ostacolo, anzi, agendo noi sempre con unità d’intenti, crescesse il desiderio di stare insieme. // E poi (vorrei) che l’abile mago (Merlino) ponesse con noi poi madonna Giovanna e madonna Alagia insieme con quella che occupa il trentesimo posto (fra le donne più belle di Firenze): // e qui che parlassimo sempre d’amore, e che ciascuna di loro fosse felice, così come io credo che saremmo noi.

Dante Gabriel Rossetti: The boat of love (1874)

E’ un sonetto d’estrema importanza perché mostra come il giovane Dante sappia già districarsi tra i modelli e farli suoi; tale poesia, infatti, può essere letta in due modi: quello letterale, d’ispirazione arturiana, ci mostra mago Merlino (l’incantatore) che raduna in una piccola barca tre giovani e tre donne per parlare piacevolmente e cortesemente d’amore; ma a una lettura più attenta ci renderemo conto che può essere interpretata come una poesia prettamente stilnovista: il “vasello” può essere inteso come poesia, l’incantatore come l’innamoramento, le tre donne come l’oggetto del loro gentil amor e i tre ragazzi, i tre poeti (Guido Cavalcanti, Lapo Gianni e Dante stesso) rappresentanti il circolo elitario d’autori di poesie estremamente raffinate (come questa in cui elementi cortesi e stilnovistici sono strettamente intrecciati).

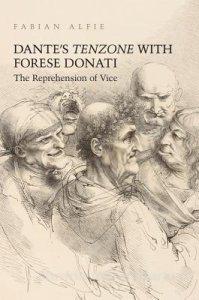

Appartiene allo sperimentalismo giovanile anche questa lirica, facente parte della tenzone con Forese Donati:

Copertina di un volume canadese che riporta la tenzone di Dante con Forese Donati

BICCI NOVEL, FIGLIUOL DI NON SO CUI

Bicci novel, figliuol di non so cui

(s’i’ non ne domandassi monna Tessa),

giù per la gola tanta rob’ hai messa,

ch’a forza ti convien tôrre l’altrui.

E già la gente si guarda da·llui,

chi ha borsa a·llato, là dov’e’ s’appressa,

dicendo: «Questi c’ha la faccia fessa

è piuvico ladron negli atti sui».

E tal giace per lui nel letto tristo,

per tema non sia preso a lo ’mbolare,

che gli apartien quanto Giosep a Cristo.

Di Bicci e de’ fratei posso contare

che, per lo sangue lor, del mal acquisto

sann’ a lor donne buon’ cognati stare.

Bicci giovane (soprannome che Dante usa nella tenzone per rifersi a Forese), figlio di non so chi, se non lo domandassi a madonna Tessa, ti sei ingozzato di cibo a tal punto, che sei costretto a rubare. // E già la gente si guarda da lui, in particolare chi ha la borsa a fianco, nei luoghi dove lui si dirige, dicendo: «Costui che ha la faccia sfregiata, è un ladro noto a tutti per i suoi atti criminosi». // E così giace amareggiato nel letto per colpa sua, per il timore che venga colto a rubare, il padre che ha un rapporto di parentela con lui come Giuseppe con Cristo. // Di Bicci e dei suoi fratelli posso dire che in virtù dell’appartenenza alla loro stirpe, con l’inganno sanno essere per le loro donne buoni cognati.

Si tratta qui di una tenzone, genere letterario presente nella letteratura cortese in cui i poeti rispondono, in questo caso con sonetti, su vari argomenti. In questo caso la tenzone, invece, riguarda temi personali: infatti se Forese, sempre in poesia, accusa Dante d’essere povero e avaro, Dante gli risponde definendolo ingordo, ladro e di scarsa prestanza sessuale. Perché noi a queste accuse e al fatto che i due s’offendessero in poesia non crediamo? Ce ne dà una testimonianza non tanto il fatto che Forese fosse parente di Gemma Donati, sua moglie, ma che lo stesso poeta lo ponga nel Purgatorio e lo ricordi come un grande amico (Se tu riduci a mente / qual fosti meco, e qual io teco fui, ancor fia grave il memorar presente). Infatti quel che Dante qui opera (e Forese insieme a lui) è un vero e proprio gioco letterario, con cui riprendono modelli francesi, anch’essi nati per mostrare la perizia letteraria di uno scrittore. Non è un caso che i termini che si usano sono tutti virati verso il concreto e verso il basso, contrari all’alto concettualismo stilnovistico.

La stessa ricerca lessicale la ritroviamo in un gruppo di poesie definite Rime petrose, perché dedicate a una donna di nome Petra:

Raffaello Sanzio: Ritratto di Dante posto tra i filosofi (1509-1511)

COSI’ NEL MIO PARLAR VOGLIO ESSER ASPRO

Così nel mio parlar voglio esser aspro

com’è ne li atti questa bella petra,

la quale ognora impetra

maggior durezza e più natura cruda,

e veste sua persona d’un diaspro

tal che per lui, o perch’ella s’arretra,

non esce di faretra

saetta che già mai la colga ignuda;

ed ella ancide, e non val ch’om si chiuda

né si dilunghi da’ colpi mortali,

che, com’avesser ali,

giungono altrui e spezzan ciascun’arme:

sì ch’io non so da lei né posso atarme.

Non trovo scudo ch’ella non mi spezzi

é loco che dal suo viso m’asconda;

ché, come fior di fronda,

così de la mia mente tien la cima.

Cotanto del mio mal par che si prezzi,

quanto legno di mar che non lieva onda;

e ’l peso che m’affonda

è tal che non potrebbe adequar rima.

Ahi angosciosa e dispietata lima

che sordamente la mia vita scemi,

perché non ti ritemi

sì di rodermi il core a scorza a scorza

com’io di dire altrui chi ti dà forza?

Ché più mi triema il cor qualora io penso

di lei in parte ov’altri li occhi induca,

per tema non traluca

lo mio penser di fuor sì che si scopra,

ch’io non fo de la morte, che ogni senso

co li denti d’Amor già mi manduca:

ciò è che ’l pensier bruca

la lor vertù, sì che n’allenta l’opra.

E’ m’ha percosso in terra, e stammi sopra

con quella spada ond’elli ancise Dido,

Amore, a cui io grido

merzé chiamando, e umilmente il priego:

ed el d’ogni merzé par messo al niego.

Egli alza ad ora ad or la mano, e sfida

la debole mia vita, esto perverso,

che disteso a riverso

mi tiene in terra d’ogni guizzo stanco:

allor mi surgon ne la mente strida;

e ’l sangue, ch’è per le vene disperso,

fuggendo corre verso

lo cor, che ’l chiama; ond’io rimango bianco.

Elli mi fiede sotto il braccio manco

sì forte che ’l dolor nel cor rimbalza:

allor dico: «S’elli alza

un’altra volta, Morte m’avrà chiuso

prima che ’l colpo sia disceso giuso».

Così vedess’io lui fender per mezzo

lo core a la crudele che ’l mio squatra;

poi non mi sarebb’atra

la morte, ov’io per sua bellezza corro:

ché tanto dà nel sol quanto nel rezzo

questa scherana micidiale e latra.

Omè, perché non latra

per me, com’io per lei, nel caldo borro?

ché tosto griderei: «Io vi soccorro»;

e fare’l volentier, sì come quelli

che ne’ biondi capelli

ch’Amor per consumarmi increspa e dora

metterei mano, e piacere’le allora.

S’io avessi le belle trecce prese,

che fatte son per me scudiscio e ferza,

pigliandole anzi terza,

con esse passerei vespero e squille:

e non sarei pietoso né cortese,

anzi farei com’orso quando scherza;

e se Amor me ne sferza,

io mi vendicherei di più di mille.

Ancor ne li occhi, ond’escon le faville

che m’infiammano il cor, ch’io porto anciso,

guarderei presso e fiso,

per vendicar lo fuggir che mi face;

e poi le renderei con amor pace.

Canzon, vattene dritto a quella donna

che m’ha ferito il core e che m’invola

quello ond’io ho più gola,

e dàlle per lo cor d’una saetta,

ché bell’onor s’acquista in far vendetta.

Voglio essere aspro nel mio modo di scrivere così come questa donna nei suoi atteggiamenti, la quale, come la pietra, racchiude in sé una durezza sempre maggiore e una sempre più cruda natura, e si veste di una pietra preziosa, il diaspro, così che grazie ad esso, o perché lei indietreggia (per proteggersi), mai si scaglia una freccia che la colga indifesa. (Anzi) è lei a uccidere, e non serve a proteggersi o fuggire i colpi mortali, che, quasi avessero le ali, raggiungono l’avversario e fanno a pezzi qualsiasi difesa; così che io non so, né posso, difendermi da lei. // Lei occupa il sommo della mia mente, come il fiore quello della foglia, perciò mi è impossibile trovare uno schermo che mi difenda da lei o un luogo in cui io possa nascondermi. Sembra che non si preoccupi per nulla del mio dolore, come la nave non si cura del male calmo; e il peso che mi tira a fondo è tale che le mie parole non saprebbero esprimerlo. Ahimè, tormentosa e impietosa lima (d’Amore) che consumi la mia vita sorda alle mie preghiere, perché non hai ritegno a logorarmi strato dopo strato il cuore, come io, invece, a dire il nome di colui che ti dà forza? // (Taccio il suo nome) perché temo che la mia idea fissa appaia all’esterno, ogni volta che penso a lei in un luogo dove qualcuno mi possa vedere, più di quanto il mio cuore non tema la morte, la quale già divora tutti i miei pensieri con i denti d’Amore; voglio dire che il pensiero (amoroso) corrode le facoltà dei miei sensi, e così ne limita le capacità. Amore mi ha colpito e messo a terra, e mi sta sopra con quella spada con cui uccise Didone, e io lo supplico e lo prego umilmente, chiedendo grazia; ma egli sembra negare qualsiasi pietà. // Egli alza ancora la mano e minaccia la mia debole vita, questo spietato, che mi tiene riverso a terra, incapace di reagire: allora immagino di gridare e il sangue che ho nelle vene fuggendo va nel cuore, che lo chiama; per cui perdo colore. Amore mi colpisce così forte sotto il fianco sinistro che il dolore mi rimbalza fino al cuore; allora dico: «Se alza un’altra volta (la spada), la morte metterà fine alla mia vita ancor prima che egli colpisca. // Vedessi (invece) Amore spaccare il cuore a quella donna crudele che squarta il mio; allora non mi spaventerebbe la morte, verso cui corro per la bellezza di lei: perché colpisce in ogni circostanza questa masnadiera omicida e ladra. Ah, perché non latra per me nel torrente infuocato, come io per lei? Allora griderei immediatamente: «Io vi soccorro»; e lo farei volentieri e afferrerei con le mani i biondi capelli che Amore increspa e indora per logorarmi; e allora le piacerei. // Se io avessi preso le belle trecce, che mi colpiscono come scudiscio e sferza, le terrei da mattina a sera e non sarei clemente né cortese, ma farei come l’orso quando gioca; e se Amore mi colpisce con quelle trecce fatte sferza io mi vendicherei rendendo più di mille volte le stesse sferzate. Anzi, per vendicarmi di come fugge dinanzi a me, la guarderei da vicino e fisso, in quegli occhi da cui escono le scintille che mi infiammano il cuore ferito a morte; poi le renderei amore e perdono insieme. // Canzone, vai dritta da quella donna che mi ha ferito il cuore e mi sottrae ciò che più desidero; colpiscila al cuore con una freccia, perché si acquista onore nella vendetta.

E’ questa una lirica in cui Dante sembra, stilisticamente, voler far corrispondere una tematica cruda ad un suono aspro. Se infatti la teoria degli stili medievali, così come sarà anche approfondita nelle opere teoriche di Dante stesso, prevede un adeguamento tra argomento e forma, qui il poeta vuole mostrare tale teoria ponendosi in una posizione assolutamente opposta a quella della lirica stilnovista: infatti al dolce si sostituisce l’aspro, al suono armonico lo scontro violento tra le parole: tutto questo viene ottenuto mettendo in rima vocaboli rari e con la duplice consonante in tr (squatra), pr (aspro), rz (ferza). Tale poesia, pertanto, appare come un vero e proprio esercizio stilistico che verrà utilizzato per la stesura della Commedia, soprattutto l’Inferno.

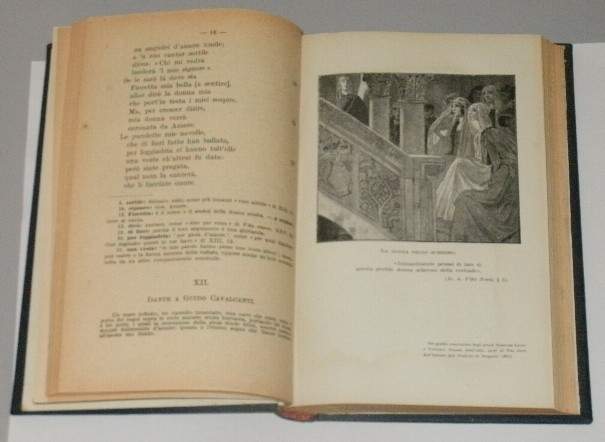

Edizione del 1952 delle Rime di Dante

TRE DONNE INTORNO AL COR

Tre donne intorno al cor mi son venute,

e seggonsi di fore;

ché dentro siede Amore,

lo quale è in segnoria de la mia vita.

Tanto son belle e di tanta vertute,

che ’l possente segnore,

dico quel ch’è nel core,

a pena del parlar di lor s’aita.

Ciascuna par dolente e sbigottita,

come persona discacciata e stanca,

cui tutta gente manca

a cui vertute né belta non vale.

Tempo fu già nel quale,

secondo il lor parlar, furon dilette;

or sono a tutti in ira ed in non cale.

Queste così solette

venute son come a casa d’amico;

ché sanno ben che dentro è quel ch’io dico.

Dolesi l’una con parole molto,

e ’n su la man si posa

come succisa rosa:

il nudo braccio, di dolor colonna,

sente l’oraggio che cade dal volto;

l’altra man tiene ascosa

la faccia lagrimosa:

discinta e scalza, e sol di sé par donna.

Come Amor prima per la rotta gonna

la vide in parte che il tacere è bello

egli, pietoso e fello,

di lei e del dolor fece dimanda.

«Oh di pochi vivanda»,

rispose in voce con sospiri mista,

«nostra natura qui a te ci manda:

io, che son la più trista,

son suora a la tua madre, e son Drittura;

povera, vedi, a panni ed a cintura».

Poi che fatta si fu palese e conta,

doglia e vergogna prese

lo mio segnore, e chiese

chi fosser l’altre due ch’eran con lei.

E questa, ch’era sì di piacer pronta,

tosto che lui intese,

più nel dolor s’accese,

dicendo: «A te non duol de li occhi miei?».

Poi cominciò: «Sì come saper dei,

di fonte nasce il Nilo picciol fiume

quivi dove ’l gran lume

toglie a la terra del vinco la fronda:

sovra la vergin onda

generai io costei che m’è da lato

e che s’asciuga con la treccia bionda.

Questo mio bel portato,

mirando sé ne la chiara fontana,

generò questa che m’è più lontana».

Fenno i sospiri Amore un poco tardo;

e poi con gli occhi molli,

che prima furon folli,

salutò le germane sconsolate.

E poi che prese l’uno e l’altro dardo,

disse: «Drizzate i colli:

ecco l’armi ch’io volli;

per non usar, vedete, son turbate.

Larghezza e Temperanza e l’altre nate

del nostro sangue mendicando vanno.

Però, se questo è danno,

piangano gli occhi e dolgasi la bocca

de li uomini a cui tocca,

che sono a’ raggi di cotal ciel giunti;

non noi, che semo de l’etterna rocca:

ché, se noi siamo or punti,

noi pur saremo, e pur tornerà gente

che questo dardo farà star lucente».

E io, che ascolto nel parlar divino

consolarsi e dolersi

così alti dispersi,

l’essilio che m’è dato, onor mi tegno:

ché, se giudizio o forza di destino

vuol pur che il mondo versi

i bianchi fiori in persi,

cader co’ buoni è pur di lode degno.

E se non che de li occhi miei ’l bel segno

per lontananza m’è tolto dal viso,

che m’have in foco miso,

lieve mi conterei ciò che m’è grave.

Ma questo foco m’have

già consumato sì l’ossa e la polpa,

che Morte al petto m’ha posto la chiave.

Onde, s’io ebbi colpa,

più lune ha volto il sol poi che fu spenta,

se colpa muore perché l’uom si penta.

Canzone, a’ panni tuoi non ponga uom mano,

per veder quel che bella donna chiude:

bastin le parti nude;

lo dolce pome a tutta gente niega,

per cui ciascun man piega.

Ma s’elli avvien che tu alcun mai truovi

amico di virtù, ed e’ ti priega,

fatti di color novi,

poi li ti mostra; e ’l fior, ch’è bel di fori,

fa disiar ne li amorosi cori.

Canzone, uccella con le bianche penne;

canzone, caccia con li neri veltri,

che fuggir mi convenne,

ma far mi poterian di pace dono.

Però nol fan che non san quel che sono:

camera di perdon savio uom non serra,

ché ’l perdonare è bel vincer di guerra.

Corrado Faraone: Tre donne intorno al cor

Tre donne si sono raccolte intorno al mio cuore e risiedono fuori, perché dentro il cuore risiede Amore, il quale è il signore della mia vita. Sono così belle e di così grande virtù, che il potente signore, mi riferisco a quello che signoreggia sul mio cuore, con difficoltà riesce a parlare di loro. Ciascuna appare addolorata e sgomenta, come una persona esiliata e stanca, che tutti abbandonano e a cui non sono d’aiuto né la virtù né la bellezza. Ci fu un tempo in cui, come si può desumere dalle loro parole, furono amate; ora sono tutte odiate e trascurate. Così in solitudine sono giunte (presso il cuore), come a casa di un amico, perché sanno bene che colui del quale parlo è dentro il mio cuore. // L’una si lamenta molto con le parole, e si appoggia (con la testa) sulla mano come una rosa recisa: il braccio nudo, sostegno al viso addolorato, sente la pioggia di lacrime che cade dal volto, l’altra mano nasconde il viso in lacrime, con le vesti discinte e scalza, appare signora soltanto di se stessa. Appena Amore la vide, attraverso la gonna lacera, in una parte del corpo che non è corretto nominare, egli impietosito e rattristato, le domandò di lei e del suo dolore: «O (tu che sei) cibo per i pochi eletti», rispose con la voce inframmezzata dai sospiri, «la nostra comune origine ci spinge qui da te; io, che sono la più triste, sono sorella di tua madre e sono la Giustizia, povera, come vedi, nelle vesti e negli ornamenti». // Dopo che ella si manifestò e si fece conoscere, (un sentimento di) dolore e vergogna colse il mio signore, il quale chiese chi erano le altre due che erano con lei. E costei, che era sul punto di piangere, non appena lui se ne accorse, sentì accendersi ancor più il suo dolore, dicendo: «Non provi dolore per i miei occhi (pieni di pianto)?». Poi cominciò: «Come sai, da una sorgente nasce il Nilo ancora povero di acque, là dove il sole toglie alla terra la fronda del salice: presso quella sorgente incontaminata, io generai costei che è al mio fianco e si asciuga (le lacrime) con la treccia bionda. Questa mia bella figlia, contemplando se stessa nella limpida acqua, generò quella che è più distante di me». // I sospiri resero Amore un po’ lento (a rispondere): e poi con gli occhi umidi di lacrime, che prima furono scortesi, salutò le tre parenti sconsolate: E dopo che afferrò entrambe le sue frecce, disse: «Alzate i volti: ecco le armi che io volli, per non essere state usate, come vedete, sono arrugginite. Liberalità, Temperanza e le altre (virtù) nate dalla nostra stirpe, sono ridotte a mendicare. Pertanto se questo è un danno, piangano gli occhi e si lamenti la bocca degli uomini ai quali (il danno) tocca, che (in quanto uomini) sono sotto l’influsso di tali astri negativi, non noi, che siamo immortali: infatti, se noi ora siamo abbattuti, noi continueremo ad essere, e tornerà una generazione che saprà rendere lucente questo dardo». // Ed io che sento esiliati così nobili che, con voce divina si consolano e si lamentano, l’esilio che mi è stato inflitto lo considero un onore: infatti, se il giudizio divino o il volere del destino vogliono che il mondo trasformi i fiori bianchi in neri, è ugualmente degno di lode essere sconfitto con gli onesti. E se non fosse che l’oggetto d’amore cui tendono i miei occhi si sottrae al mio sguardo per la lontananza, il quale oggetto d’amore mi ha acceso d’ardore, considererei facile (da sopportare) ciò che per me è un peso. Ma questo ardore mi ha già consumato a tal punto il corpo, che la Morte mi ha già chiuso il petto con la chiave. Perciò, se io fui colpevole, molti mesi sono trascorsi da quando (quella colpa) si è estinta, se (è vero che) la colpa si cancella per il fatto che ci si pente. // Canzone, nessuno cerchi di scoprire il tuo significato allegorico, per vedere quello che una bella donna nasconde: bastino le parti interpretabili letteralmente: non concedere a nessuno il dolce frutto, al quale ognuno tende la mano. Ma se accadesse mai che tu trovassi qualcuno incline alla virtù e se egli ti pregasse, acconciati debitamente, e poi mostrati a lui; e rendi desiderabile, per i cuori inclini alla virtù, questo fiore così bello all’esterno. // Canzone, vola cacciando con le bianche penne; canzone, vai a caccia con i cani neri, che io fui costretto a fuggire, ma che potrebbero concedermi il perdono. Ma non lo fanno perché non sanno come io sono: l’uomo saggio non chiude la camera del perdono, perché perdonare è un bel modo di vincere la guerra.

Questa lirica, famosissima, viene anche definita “dell’esilio”, perché in essa Dante fa direttamente riferimento alla sua condizione. La canzone, molto probabilmente, doveva far parte del Convivio e quella parte di esso in cui veniva trattato il tema della Giustizia. Infatti vengono qui rappresentate tre donne, diremo tre generazioni femminili, allegoria, ognuna di esse, della Giustizia: divina (la prima donna, seduta, il cui braccio fa da appoggio al suo volto piangente), umana, sua figlia, positiva (la legge), cui sta a fianco Amore, il poeta stesso. Sono colpiti tutti dallo stesso destino, scacciati, messi al bando; e ciò per una ferrea legge: se infatti viene bandita la giustizia divina, anche quella umana e quindi la legge non serviranno più alla verità e per questo Dante potrà essere ingiustamente colpito e condannato all’esilio. Tuttavia egli sa che se dovessero tornare, esse sarebbero ben accompagnate, da altre fondamentali virtù, come la liberalità e la temperanza, e verrebbero accolte da uomini saggi; ma sa anche che se ciò non dovesse accadere, a lui spetterebbe l’onore, perché è capace di perdono. Per questo i due congedi: nel primo il poeta dichiara che il suo canto è rivolto a “uomini di virtù”; nel secondo, attraverso la metafora della caccia, rivolto sia ai Bianchi che ai Neri, il poeta sembra volersi mostrare al di là e di aver superato ambedue le fazioni politiche.

CONVIVIO

Si definisce con questo titolo un trattato, iniziato tra il 1303 e il 1304 e interrotto nel 1306, in cui Dante, all’indomani della sua condanna, vuole mostrare agli ingrati fiorentini la sua conoscenza e la sua capacità divulgativa di temi filosofici e morali. L’opera doveva presentarsi come un prosimetro (lo stessa tecnica con cui scrive la Vita nuova) e constare di quindici trattati accompagnati da una canzone (ad eccezione del primo trattato che fungeva da introduzione). Ma non venne conclusa e Dante scrisse solo quattro trattati e tre canzoni:

Edizione veneziana del Convivio (1511)

Nel primo trattato, introduttivo, Dante ci spiega sia la finalità che lo stile dell’opera:

PROPOSITO DELL’OPERA