Anicet Charles Gabriel Lemonnier: Lecture de la tragédie de l’orphelin de la Chine de Voltaire dans le salone de signora Geoffrin (1812)

Anicet Charles Gabriel Lemonnier: Lecture de la tragédie de l’orphelin de la Chine de Voltaire dans le salone de signora Geoffrin (1812)

IMMANUEL KANT: CHE COS’E’ L’ILLUMINISMO?

Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto d’intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. “Sapere aude!” Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! E’ questo il motto dell’Illuminismo.

Ritratto di Immanuel Kant

L’Illuminismo rappresenta l’ideologia della borghesia capitalistica che non si riconosce più nelle vecchie strutture politiche ed economiche dello Stato basato, nella maggior parte dei casi, nella monarchia “assoluta”, giustificata dal “diritto divino”. A dare l’ultimo scossone a tale concezione fu la rivoluzione inglese, dove già nel 1688 s’impose una monarchia costituzionale che limitava le prerogative del sovrano attraverso i Bill of Rights ed inoltre dichiarava i diritti dei sudditi, che prendevano parte alle decisioni politiche. A questa s’aggiunge la Rivoluzione industriale, che appunto dà vita a un sistema di produzione capitalistico, da cui emergono due classi ben diverse da quelle che sinora avevano imposto la loro presenza sia sul piano sociale che su quello culturale: alla figura dell’aristocratico o signore e a quella del contadino o villano, si impongono ora le figure del proprietario della fabbrica, o altrimenti detto, capitalista, e l’operaio, appena inurbato, sotto pressione per la durezza del lavoro, che costituirà, per ben due secoli, la figura del proletario, sebbene tale situazione, almeno in questo primo periodo, avviene nella sola Inghilterra, ma, ben presto si diffonderà nelle terre del Nord, come le Province Unite. Se ciò, come detto, si verifica principalmente nell’Europa settentrionale, ben diversa è la situazione di quella cattolica del Sud che vede la Spagna e tutti i suoi domini vivere in una situazione di profonda crisi. Di questa crisi se ne avvantaggiò, sia pure in modo non così propulsivo come in Gran Bretagna o Olanda, ma almeno già lontano dell’immobilismo scenografico barocco, l’Italia che, dopo la pace d’Aquisgrana e la guerra di successione spagnola, vedrà la sostituzione degli Asburgo agli spagnoli, nell’Italia del nord, ma la famiglia dei Borboni permane, sebbene in forma autonoma rispetto alla madrepatria, nel sud. Si vedrà inoltre la cessazione dei piccoli ducati di Parma e Piacenza, mentre i Savoia acquisteranno il titolo di monarchi dapprima nel 1713, con l’annessione della Sicilia, e lo mantennero con lo scambio di quest’ultima con la Sardegna nel 1720. Eppure, nonostante gli avvenimenti storici propendevano verso un’egemonia dell’Europa del Nord, sarà un paese continentale a far sì che l’Illuminismo elaborerà valori universali che caratterizzeranno gran parte della storia contemporanea. Infatti se l’Inghilterra riuscirà a dar vita ad un nuovissimo genere letterario (il romanzo) che tuttavia si estenderà, fuori dai suoi confini con tutta la sua forza solo nel secolo successivo, sarà la Francia ad elaborare una teoria filosofica che si pone come obiettivo una riforma radicale della società e, affinché essa avvenga, si trasmetta al più largo numero di persone, rispetto ai tempi. Perché ciò si realizzi è necessario non solo abbattere steccati ideologici, ma anche religiosi, nazionali, etnici, in quanto tutti gli uomini sono potenzialmente capaci di percepire la nuova filosofia. E per farla arrivar loro niente è più facile che tale elaborazione, abbracciando tutto il sapere, venga divulgato in un’opera che tutto il sapere contenga, l’Enciclopedia, o come dicevano loro, Encyclopédie, ovvero Dizionario ragionato delle arti, delle scienze e dei mestieri.

L’Encyclopedie

L’Encyclopedie

In tale opera venne ridisegnato tutto il sapere a partire dal fatto che ogni cosa (sia essa intellettuale e quindi immateriale che manuale e quindi materiale) va lasciata all’indagine dell’uomo che, in quanto dotato di ragione, può verificarne il vero significato o uso e quindi la sua più intima verità, così come ci dice Diderot:

DIDEROT: ECLETTISMO

L’eclettico è un filosofo che, calpestando il pregiudizio, la tradizione, l’antichità, il consenso universale, l’autorità, insomma tutto ciò che soggioga l’animo del volgo, osa pensare con la propria testa, risalire ai princípi generali piú chiari, esaminarli, discuterli, astenendosi dall’ammettere alcunché senza la prova dell’esperienza e della ragione; che, dopo aver vagliato tutte le filosofie in modo spregiudicato e imparziale, osa farne una propria, privata e domestica; dico “una filosofia privata e domestica”, perché l’eclettico ambisce non tanto a essere il precettore quanto il discepolo del genere umano, a riformare non tanto gli altri quanto se stesso, non tanto a insegnare quanto a conoscere il vero.

Seguendo sempre la “ragione”, madre di ogni uomo e capace di allontanarlo dalle tenebre cui sinora è avvolto, il filosofo non può che “criticare” (dando a questo termine il significato kantiano di “giudicare”) le religioni già esistenti e inaugurandone una nuova per tutti gli uomini, come è il Deismo.

VOLTAIRE: DEISMO

Il teista è un uomo fermamente persuaso dell’esistenza d’un essere supremo tanto buono quanto potente, che ha creato tutti gli esseri estesi, vegetanti, senzienti e riflettenti; che perpetua la loro specie, che punisce senza crudeltà i delitti e ricompensa con bontà le azioni virtuose. Il teista ignora come Dio punisca, favorisca e perdoni; perché non è così temerario da illudersi di conoscere come Dio agisca; egli sa che Dio agisce e che è giusto. Le difficoltà contro la Provvidenza non scuotono minimamente la sua fede perché, pur essendo indubbiamente grandi, non sono prove; egli si sottomette alla Provvidenza, benché non possa scorgere di essa che qualche effetto particolare ed esteriore: tuttavia giudicando delle cose che non può vedere mediante quelle che vede, egli argomenta che la Provvidenza operi sempre e in ogni luogo. D’accordo su questo punto con il resto dell’Universo, egli si astiene tuttavia dall’aderire ad alcuna delle sètte particolari, che sono tutte intimamente contraddittorie. La sua religione è la più antica e la più diffusa; perché la semplice adorazione d’un Dio ha preceduto tutti i sistemi di questo mondo. Egli parla una lingua che tutti i popoli possono intendere, benché per il resto non s’intendano affatto tra loro. (…) Egli ritiene che la religione non consista né nelle dottrine d’una metafisica inintelligibile, né in vani apparati, ma nell’adorazione e nella giustizia.

A leggere tali definizioni è evidente la carica rivoluzionaria attraverso cui gli illuministi vogliono trasformare radicalmente la società. Infatti è proprio dal concetto di “deismo” (qui riportato come teismo dal greco theòs) che derivano poi l’antistoricismo, che non vuol dire ignorare la storia precedente, ma rifondarla completamente, negando i privilegi politici ed ecclesiastici determinati da motivazioni fideistiche, e ricostruendo una società alla cui guida ci fossero i filosofi illuministi, capaci, in quanto conoscitori delle “nuove scienze”, di organizzare uno stato efficiente, sotto la guida della ragione. Ma se ciò può avvenire in tutti gli stati, in quanto la diffusione delle idee illuministiche è alla portata di ogni uomo, ne conseguirà necessariamente il terzo punto fondamentale di tale teoria che è il cosmopolitismo.

Un numero de “The Spectator” del 1711

Tali idee avranno enorme influenza in tutta l’Europa, ma non dobbiamo dimenticare che esse nascono anche dalla simpatia con cui gli intellettuali francesi osservano le vicende e la cultura inglese, che, se sinora era arrivata all’apice culturale europeo nel periodo elisabettiano con il teatro di Shakespeare, ora si pone all’avanguardia per una nuova forma di produzione e diffusione culturale, con il periodico e il romanzo. Tra i periodici inglesi, larga diffusione ebbe lo Spectator di John Addison che, pur nella sua brevità (1711/1712) si pone alla base, per le imitazioni che ebbe in tutta Europa, del giornalismo moderno. In esso s’immagina di ritrovarsi in un club in cui, di volta in volta, delle persone più diverse (ma tutte provenienti dalla borghesia come il commerciante, l’avvocato, il letterato o il militare, s’incontrano e dibattono problemi d’attualità, sotto l’occhio vigile di un giornalista che li osserva (the spectator, appunto). Ma se il periodico poteva rappresentare uno degli strumenti più efficaci per combattere il pregiudizio e fondare una nuova società, doveva essere coadiuvato da nuovi strumenti, tra i quali dobbiamo ricordare il romanzo borghese, che vede come opere protagoniste il Robinson Crusoe di Daniel Defoe (1719), la Pamela di Samuel Richardson (1741), il Tom Jones di Henry Fieldin (1749) e I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift (1726).

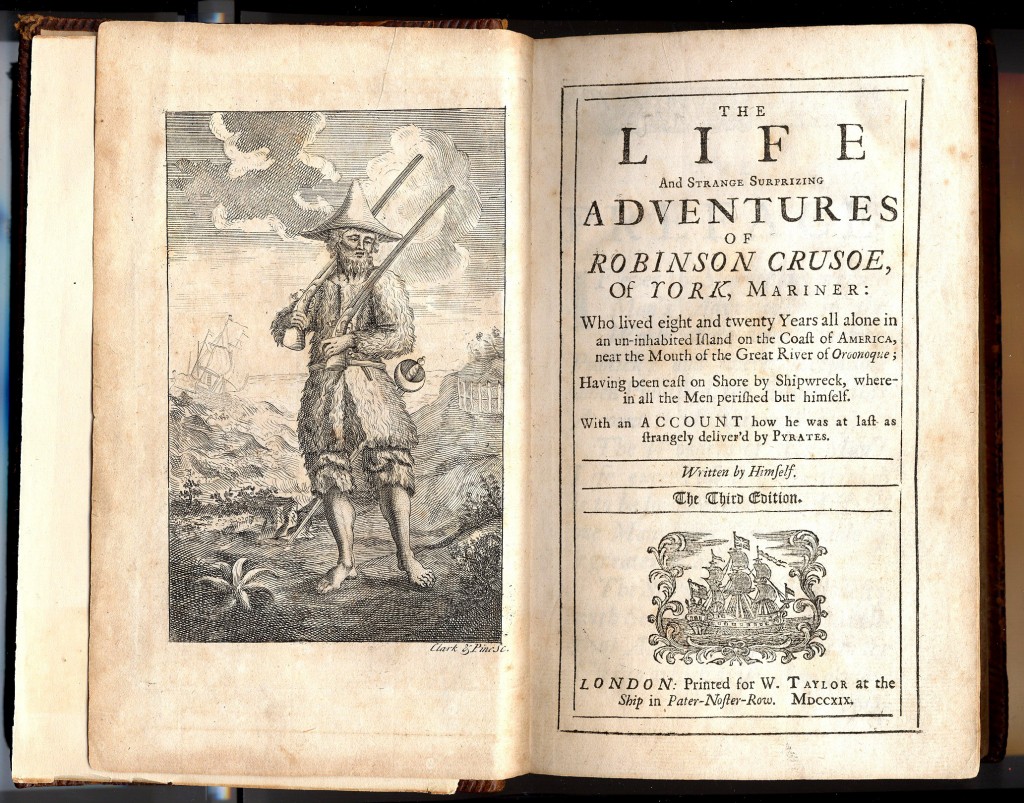

Il Robinson Crusoe narra la storia di un uomo che a diciott’anni, contro il volere del padre che gli prospetta una vita tranquilla e borghese, decide di mettersi in nave per cercare fortuna. Dopo varie avventure si ritrova in Brasile e diventa un ricco agricoltore. In seguito lascia tutto al socio e si imbarca per incrementare la sua ricchezza, facendosi mercante di schiavi. Ma la sua nave fa naufragio ed egli è il solo sopravvissuto. I rottami della nave, nonché alcune suppellettili lì ritrovate, permettono al nostro di costruirsi una capanna, quindi una piccola fortificazione; poi si fa coltivatore di un piccolo campo e alleva qualche animale. Passano gli anni sempre uguali, finché scorge un’impronta umana che gli fa sobbalzare il cuore di paura. Inoltratosi per meglio vedere, scorge dei cannibali che sono lì sbarcati per un sacrificio umano. Tale rito si ripeterà qualche anno più tardi, ma egli riuscirà a liberare la vittima e la terrà con sé col nome di Venerdì. Quindi, ancora successivamente, ambedue liberano due prigionieri, tra cui un bianco. Nel frattempo giunge una nave, che ha subito un ammutinamento. Liberati i tre ufficiali, Robinson, con i nuovi compagni ne prende possesso, e veleggia verso Londra. Fermatosi a Lisbona scopre che è ricco, grazie agli affari del socio e decide quindi di ripopolare l’isola su cui ha fatto naufragio, mandando lì coloni brasiliani.

Da tale testo prendiamo il brano in cui Robinson scopre di poter “organizzarsi” prelevando oggetti utili per la sua “ricostruzione civile”:

Daniel Defoe

SULLA NAVE NAUFRAGATA

Poco dopo mezzogiorno il mare era molto calmo, e la marea così bassa che potei accostarmi alla nave fino a distarne non più di un quarto di miglio; e questa circostanza valse a ridestare la mia ambascia, perché compresi che se fossimo rimasti a bordo ci saremmo salvati tutti, ed io non avrei patito la suprema, atroce disgrazia di trovarmi totalmente orbato di ogni conforto e compagnia, come invece mi trovavo. Questa considerazione fece sgorgare nuove lacrime dai miei occhi, ma piangere non serviva e quindi decisi di raggiungere la nave, se appena fosse stato possibile; pertanto mi liberai degli abiti, giacché faceva terribilmente caldo, e mi gettai in acqua. Quando però arrivai sotto la nave, mi resi conto di dover affrontare una difficoltà di gran lunga maggiore: quella, cioè, di salire a bordo, perché essendosi arenata, ed emergendo quasi tutta fuori dell’acqua, non c’era nulla a portata di mano cui potessi aggrapparmi. Due volte ne feci il periplo a nuoto, e la seconda volta mi accorsi stupito di non averlo notato prima, di un pezzo di corda che pendeva dalle catene dell’àncora; ed era così basso che, sia pure con grande sforzo, riuscii ad afferrarlo, e servirmene per issarmi fino al castello di prua. Qui ebbi modo di constatare che la nave aveva la carena sfondata e la stiva colma d’acqua, ma che si era incagliata su un banco di sabbia molto compatta, o piuttosto di terra, di modo che la poppa emergeva sollevata sopra il banco, mentre la prua era inclinata fin quasi a sfiorare il livello dell’acqua. Di conseguenza il cassero era emerso e tutto ciò che vi si trovava era asciutto. E’ logico, pertanto, che per prima cosa io mi preoccupassi di guardarmi attorno e accertare che cosa ci fosse di sciupato e di indenne. E per prima cosa vidi che tutte le provviste della nave erano intatte e che l’acqua non le aveva danneggiate, e siccome non disdegnavo l’idea di mangiare, andai nella cambusa e mi riempii le tasche di gallette e le mangiai mentre ero impegnato in altre faccende, poiché non avevo tempo da perdere. Nella cabina principale trovai anche del rum, e ne bevvi una generosa sorsata, perché avevo bisogno di darmi coraggio e affrontare tutto quello che mi aspettava. Ora l’unica cosa di cui avevo bisogno era un’imbarcazione, per rifornirmi di una quantità di cose che, lo prevedevo, mi sarebbero state di grandissima utilità. Ma era inutile che me ne stessi con le mani in mano, in attesa di ciò che non potevo avere, e l’impellenza estrema mi aguzzò l’ingegno. Sulla nave avevamo un certo numero di pennoni di riserva, uno o due alberi di gabbia e certi grandi pali di legno. Decisi di cominciare da questi e come meglio potei m’ingegnai (erano pesantissimi) a gettarli in mare legandoli l’uno all’altro con una fune perché la corrente non li disperdesse. Dopo di che mi calai lungo il fianco della nave, li tirai verso di me e li unii alle due estremità quanto più saldamente potevo per formare una specie di zattera; e dopo averci posato sopra, in senso trasversale, due o tre brevi assi di legno, constatai che potevo camminarci sopra senza difficoltà, ma che non avrebbe potuto reggere un grosso peso perché il legname era troppo leggero. Mi misi dunque al lavoro, e con la sega da carpentiere tagliai in tre pezzi uno degli alberi di gabbia di riserva, e con grande fatica riuscii ad aggiungerli alla zattera; ma la speranza di provvedermi del necessario mi stimolava a fare più di quanto non sarei stato in grado di fare in circostanze normali. Ora la mia zattera era abbastanza solida per sopportare un carico di discreta consistenza; ma ancora non avevo deciso che cosa caricarvi e come proteggere il carico dalle onde. Tuttavia non indugiai a lungo a pensarci. Per prima cosa portai sulla zattera tutte le assi o tavole che mi riuscì di raccogliere, e dopo aver riflettuto su ciò di cui avevo maggior necessità, cominciai col prendere tre cassoni da marinaio, che avevo svuotato dopo averne forzato la serratura, e li calai sulla zattera. Riempii il primo di viveri, cioè pane, riso, tre formaggi olandesi, cinque pezzi di carne di capretto disseccata, di cui solitamente ci nutrivamo, e un piccolo residuo di grano europeo che tenevamo in disparte per cibarne qualche pollo che avevamo imbarcato con noi, ma che poi ci eravamo mangiati; in partenza, insieme a quel grano c’era anche un poco di orzo e di frumento, ma con mio vivo disappunto vidi che era stato divorato dai topi, o comunque sciupato senza rimedio. Quanto alle bevande, trovai numerose casse di bottiglie che erano appartenute al capitano, alcune di liquori, altre contenenti in tutto cinque o sei galloni di arrak. Le sistemai in disparte sulla zattera, non essendoci bisogno di collocarle nei cassoni, che d’altronde erano ormai colmi. Mentre ero intento a queste cose, mi accorsi che la marea cominciava a salire, sebbene il mare fosse ancora calmo, ed ebbi la mortificazione di veder galleggiare la giacca, la camicia e il panciotto che avevo lasciato a riva sulla sabbia limitandomi a tenere indosso, per nuotare fino alla nave, i pantaloni (che erano semplici brache di tela aperte al ginocchio) e le calze. La circostanza m’indusse a mettermi in cerca di indumenti, e ne trovai in abbondanza, ma mi limitai a prelevare quanto mi serviva per uso immediato, perché altre cose mi premevano di più, e soprattutto gli arnesi da lavoro. E fu solo dopo lunga ricerca che riuscii a trovare la cassetta del carpentiere: bottino utilissimo per me, molto più prezioso, in simili circostanze, di una nave carica d’oro. Calai questa cassetta così com’era sulla zattera, senza perder tempo a guardarci dentro, perché sapevo suppergiù che cosa potesse contenere. Poi badai a rifornirmi di armi e di munizioni; nella cabina principale c’erano due bellissimi fucili da caccia e due pistole, e subito me ne impadronii insieme con due corni di polvere, un sacchetto di pallottole e due vecchie sciabole arrugginite. Sapevo che sulla nave c’erano anche tre barili di polvere, ma non avevo idea di dove il cannoniere li avesse sistemati; solo dopo molte ricerche li trovai, due asciutti e in buono stato, mente il terzo era stato raggiunto dall’acqua, cosicché caricai sulla zattera solo i primi due. A questo punto conclusi che ormai era abbastanza carica, e cominciai a domandarmi come avrei potuto arrivare a terra con tanta roba, dal momento che non avevo remi, né vela, né timone e la minima bava di vento avrebbe compromesso la mia navigazione. Nondimeno tre fattori agivano a mio vantaggio: primo, un mare liscio e calmo; secondo, la marea che andava crescendo e pertanto spingeva verso riva; terzo, una lieve brezza che soffiava del pari in direzione della spiaggia. Così, dopo aver prelevato anche due o tre remi rotti della barca, e, oltre agli arnesi contenuti nella cassetta, anche due seghe, un’accetta e un martello, con questo carico presi il mare. Per circa un miglio la zattera avanzò regolarmente, salvo per la deriva che tendeva a portarla un po’ discosto dal punto in cui ero arrivato a terra; ne dedussi che doveva esserci una leggera corrente, e quindi sperai di trovare un’insenatura, o l’estuario di un piccolo corso d’acqua, che mi servisse da porto di sbarco per tutta la mia mercanzia.

La prima edizione del romanzo di Daniel Defoe (1719)

La prima edizione del romanzo di Daniel Defoe (1719)

Già dalla trama, nonché dal passo su riportato, capiamo che l’intento di Defoe, in questa alba di romanzo borghese, non è tanto quella di presentarci, come in parte era avvenuto con il romanzo cortese spagnolo, una storia che rappresentasse il tramonto di un’epoca (in quel caso della cavalleria), ma la nascita di una nuova era, cioè quella borghese capitalista. Infatti Robinson non è solo il prototipo dell’avventura, esemplificata nel topos narrativo del viaggio, ma dell’uomo faber che costruisce un mondo (un’unità produttiva) e per farlo sa procurarsi e trasformare le materie prime (ciò che la nave gli offre) e quando tale processo si è sviluppato sa sottomettere/educare i popoli barbari (Venerdì) e portare la civiltà in terre nuove sconosciute (colonizzazione dell’isola). Egli pertanto rappresenta di contro la ricercatezza formale e un po’ vuota dell’aristocrazia, la nascita del one man self made, cioè del moderno capitalista che non ha interiorità, ma soltanto il pragmatismo del fare, che ancora non mostrerà il lato, se non in nuce, dello sfruttatore, come sarà invece illustrato, nei primi dell’800 da Dickens.

Altro grande romanzo inglese di questo periodo è la Pamela di Samuel Richardson:

Ritratto di Samuel Richardson

Pamela è camereriera presso la signora Davers. Alla morte della padrona lei rimane a svolgere il suo compito per suo figlio, ma l’eccessiva premurosità con cui egli la tratta mette in guardia i suoi genitori, che le rivolgono l’invito a porre molta attenzione alle gentilezze del conte. Queste si riveleranno insidiose per lei sin dal momento in cui il conte comincia a nasconderle le lettere accusandola di perdere tempo a scrivere. Un giorno rimasti soli, il conte la insidia apertamente e alle proteste di lei, che minaccia di voler andar via, le dice che, se si era comportato così, lo avevo fatto solo per metterla alla prova. Ma ella è risoluta, quindi al conte non rimane che accompagnarla dai genitori. Invece la conduce presso una sua dimora di campagna. Pamela chiede quindi aiuto al cappellano del conte, ma anche egli si mostrerà villano nei suoi confronti. Ormai non avendo più speranza nell’aiuto di altri, medita il suicidio. Nel frattempo torna il conte e ricomincia a tentarla, ma tanto è la fatica psicologica che deve affrontare la ragazza che sviene. Solo allora il conte si rende conto d’amarla e anche lei, riavutasi, si rende conto dei veri suoi sentimenti. Quindi il romanzo si chiude con il matrimonio alla presenza dei genitori di lei.

PAMELA E LE INSIDIE DEL PADRONE

Mia cara Madre,

Ho interrotto di colpo la mia ultima lettera perché temevo che lui stesse arrivando; e così è successo. Mi sono messa la lettera in seno, e ho preso in mano il lavoro che avevo accanto; ma sono stata così poco piena di risorse, come ha detto lui, che avevo una faccia confusa come se avessi commesso chissà che. «Resta seduta, Pamela», ha detto lui, «e continua il tuo lavoro, anche se ci sono io. Non mi hai dato il benvenuto a casa dopo il mio viaggio nel Lincolnshire.» «Sarebbe brutto, signore», ho detto io, «se voi non foste sempre il benvenuto nella casa di vostra eccellenza.» Sarei andata via; ma lui ha detto: «Non scappare, ti dico. Ho da dirti una o due paroline». Oh, come mi ha palpitato il cuore! «Quando sono stato un po’ gentile con te», ha detto, «nel padiglione, e tu in cambio ti sei comportata così scioccamente, come se avessi voluto farti chissà che, non ti ho detto di non parlarne con nessuno? E invece hai messo in giro dappertutto quella storia, senza considerare né la mia reputazione, né la tua.» «Io metterlo in giro, signore!» ho detto io. «Non ho nessuno con cui parlare, quasi…» Lui mi ha interrotta: «Quasi! piccola cavillatrice! che cosa vuoi dire con quel quasi? Voglio chiederti, non lo hai detto alla signora Jervis (la governante), tanto per fare un nome?» «Eccellenza, vi prego», ho detto io, tutta agitata, «lasciatemi andare; perché non fa per me discutere con l’eccellenza vostra.» «Cavillatrice un’altra volta!» e mi ha preso la mano, «perché dici discutere? Sarebbe discutere con me, rispondere a una domanda molto chiara? Rispondimi a quello che ho chiesto.» «O buon signore», ho detto io, «lasciate che vi preghi di non insistere oltre, non vorrei perdere un’altra volta il controllo, ed essere impertinente.» «Rispondimi allora, te lo ordino, lo hai detto alla signora Jervis, sì o no? Sarebbe impertinente da parte tua non rispondere subito alla mia domanda.» «Signore», ho detto io (e ben volentieri avrei strappato la mano dalla sua), «forse lo sarei se vi rispondessi con un’altra domanda, e questo non sarebbe opportuno da parte mia.» «Che vuoi dire?» ha ribattuto lui, «parla.» «Quand’è così, signore», ho detto io, «perché la vostra eccellenza dovrebbe adirarsi tanto che io abbia raccontato alla signora Jervis, o a chiunque altro, quello che è accaduto, se non aveva cattive intenzioni?» «Ben detto, bella innocentina nonché candida! come ti definisce la signora Jervis!» ha detto lui, «guardati, insolente che non sei altro! mi rispondi e mi rimproveri! Però io continuo a volere una risposta diretta alla mia domanda.» «In tal caso, signore», ho detto io, «non direi una menzogna per tutto l’oro del mondo: sì, l’ho raccontato alla signora Jervis; poiché avevo il cuore quasi spezzato; ma non ho aperto bocca con nessun altro.» «Benissimo, sfacciatella», ha detto lui, «e cavillatrice di nuovo! Non hai aperto bocca con nessun altro; ma non hai scritto a qualcun altro ancora?» «Be’, adesso, e con licenza di vostra eccellenza», ho detto io (poiché a quel punto mi ero un po’ rinfrancata), «non avreste potuto farmi questa domanda se non mi aveste sottratto la mia lettera a mio padre e a mia madre, nella quale (lo riconosco) mi ero liberamente confidata con loro, e avevo chiesto consiglio, e avevo sfogato i miei crucci!» «E così devo essere denunciato, a quanto pare», ha detto lui, «dentro casa mia, e fuori di casa mia, a tutto il mondo, da una sfacciatella simile?» «No, buon signore», ho detto io, «e prego la vostra eccellenza di non adirarsi con me; non sono io che denuncio voi, se non dico altro che la verità.» Allora si è adirato assai, e mi ha dato della temeraria; e mi ha ingiunto di ricordare con chi stavo parlando. «Vi prego, signore», ho detto io, «da chi può ricevere consigli una povera ragazza, se non da suo padre e da sua madre, e da una brava donna come la signora Jervis, che per solidarietà femminile me ne dà quando gliene chiedo?» «Insolente!» mi ha detto allora, e ha battuto il piede in terra. Io sono caduta in ginocchio, e ho detto: «Per amore del cielo, eccellenza, compatite una povera creatura che non sa niente, se non coltivare la sua virtù e il suo buon nome: io non ho altro cui affidarmi; e per quanto povera e senza amici qui, pure mi è stato sempre insegnato a mettere l’onestà al di sopra della mia stessa vita». «Quale onestà, sciocca!» ha detto lui. «Non fa forse parte dell’onestà l’obbedienza e la gratitudine al tuo padrone?» «Certo, signore», ho detto io, «è impossibile che io sia ingrata verso la vostra eccellenza, o anche disobbediente, o meritevole di quegli epiteti di ardita e insolente, che vi siete compiaciuto di attribuirmi, se non quando i vostri comandi sono contrari a quel primo dovere, che sarà sempre il principio della mia vita!». Lui è parso scosso, e si è alzato, ed è andato nella camera grande dove ha fatto due o tre giri, lasciandomi lì in ginocchio; e io mi sono gettata il grembiule sul viso, e ho posato la testa su una sedia, e ho pianto come se mi si fosse spezzato il cuore, ma non ho avuto la forza di andar via da quel luogo. Da ultimo lui è rientrato, ma con la perfidia nel cuore! e rialzandomi in piedi ha detto: «Alzati, Pamela, alzati; tu sei la nemica di te stessa. La tua perversa follia sarà la tua rovina: io sono dispiaciutissimo delle libertà che ti sei presa col mio nome con la mia governante, e anche con tuo padre e tua madre; e se vuoi danneggiare il mio nome per cause immaginarie, tanto vale che tu ne abbia di autentiche». E, così dicendo, mi ha sollevata di peso, e ha fatto per posarmi sul suo ginocchio. Oh, come mi sono spaventata! Ho detto, come avevo letto in un libro un paio di sere prima: «Angeli e santi, e tutte le schiere celesti, difendetemi! E possa io non sopravvivere di un momento a quello fatale in cui perderò la mia innocenza!» «Graziosa sciocchina!» ha detto lui, «come vuoi perdere la tua innocenza, se sei costretta a cedere a una forza superiore? Non mettere troppi ostacoli, perché, anche se succedesse il peggio, tu ne usciresti con il merito, e io con la colpa; e sarà un buon argomento per lettere a tuo padre e a tua madre, nonché una buona storia da raccontare alla signora Jervis.» Poi, benché io lottassi contro di lui, mi ha baciata, e ha detto: «Chi ha mai biasimato Lucrezia? La vergogna è andata solo al violentatore: e io accetto di assumermi tutto il biasimo, dato che ne ho già sopportato una porzione troppo grande rispetto a quanto mi meritavo». «E io potrò», ho detto io, «come Lucrezia, giustificarmi con la morte, se sarò trattata in modo barbaro?» «Oh, mia brava ragazza!» ha replicato lui canzonandomi, «vedo che hai fatto buone letture; fra tutti e due prima di aver finito metteremo insieme una bella trama per un romanzo.» Quindi ha fatto per baciarmi sul collo. L’indignazione ha raddoppiato le mie forze, mi sono svincolata da lui con un balzo improvviso, e sono corsa fuori dalla stanza; e essendo aperta la porta della camera adiacente, mi ci sono precipitata, e sbattendo la porta, me la sono chiusa dietro a chiave. Lui però mi seguiva così da vicino, che mi ha preso la sottana, e ne ha strappato un lembo, che è rimasto appeso fuori della porta; poiché la chiave era dal lato interno. Ricordo appena di essere entrata in quella stanza. Non ho saputo altro fino a qualche tempo dopo, essendo caduta in preda a uno svenimento; e lì sono rimasta immobile finché lui, immagino, guardando dal buco della serratura mi ha vista distesa in terra, e allora ha chiamato la signora Jervis, e quando questa ha aperto a forza la porta, aiutata da lui, se n’è andato, avendomi vista rinvenire; e le ha ordinato di non dir nulla della faccenda, se avesse avuto cervello.

Una delle incisioni che illustrano il romanzo di Richardson

Una delle incisioni che illustrano il romanzo di Richardson

Da come si è visto nel brano riprodotto, il racconto è svolto da un io narrante dapprima sotto forma di lettera, quindi, quando è rinchiusa in campagna da un diario. Ciò serve ad accentuare il pathos che emerge, determinato dalla virtù della ragazza, che si evince da un linguaggio pronto e deciso a sottolineare la verità della giustezza dei suoi atteggiamenti e dalle molestie del conte, rese ancora più esplicite da una espressione violenta e sarcastica. Tuttavia, sebbene Pamela rappresenti, nell’immaginario collettivo delle lettrici di quel periodo il topos della fanciulla perseguitata, essa in realtà appare come una one woman self made, che contrappone al modello pragmatico maschile di Robinson per vincere le sua battaglia per l’affermazione di sé, l’atteggiamento femminile di rispetto delle regole morali ambedue tipicamente borghesi. Infatti non è un caso che la borghesia vinca sull’aristocrazia (il conte sposerà la ragazza), com’era nell’etica del tempo. Se volessimo leggerla ora dovremmo sottolineare come Pamela rappresenti dunque la nuova classe sociale, ma non l’individuo, come sarà in seguito, proprio perché oggi un atteggiamento di violenza sessuale non sarebbe in nessun caso perdonato.

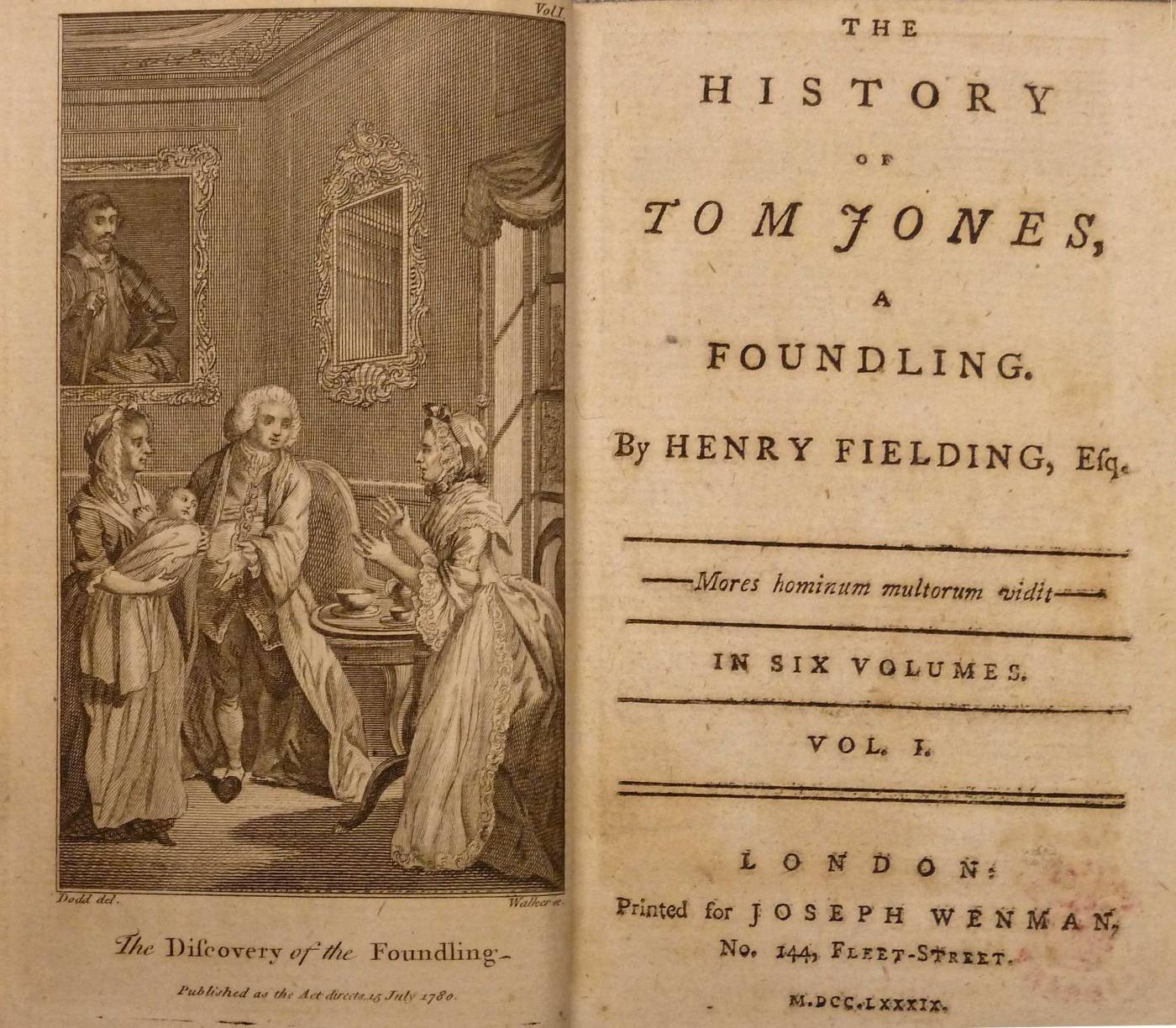

Se abbiamo incontrato sinora due degni rappresentanti della moderna etica borghese inglese, ci avviciniamo ora a un terzo loro degno compagno, il giovane Tom Jones, le cui avventure ci sono narrate da Henry Fielding:

Ritratto di Henry Fielding

Ritratto di Henry Fielding

Il romanzo narra la storia di Tom Jones, un trovatello scoperto misteriosamente una notte nel letto di Mr. Allworthy, e da questi allevato amorevolmente come un figlio. A causa della sua leggerezza in amore e dell’opera di diffamazione dei suoi nemici, tra cui i suoi tutori e soprattutto il cugino Blifil (il cattivo della storia) che vuole sbarazzarsi di un rivale in amore (entrambi erano innamorati di Sophia, la figlia di un vicino di Allworthy, Western), Tom cade in disgrazia presso il padre adottivo, che lo caccia di casa. Messosi in viaggio con l’amico Partidge, si imbatte in numerose avventure, di cui molte di tipo galante. A Londra intreccia una relazione amorosa con Lady Bellastone che, innamoratasi di lui, finisce per mantenerlo. Sophia intanto, non sopportando più i maltrattamenti del padre che vuol farle sposare Blifil, mentre lei è innamorata di Tom, fugge di casa con la sua cameriera e si rifugia a Londra presso un parente. Trovatasi nei guai a causa delle trame di Lady Bellastone, che è gelosa di lei, Sophia viene salvata dall’arrivo del padre. Intanto Tom finisce in seri pasticci, tanto che si ritrova addirittura in prigione. Anche Allworthy e Blifil intanto raggiungono Londra. Tom viene salvato all’ultimo momento e si scopre che è figlio della sorella di Allworthy. Nel frattempo Blifil viene smascherato e la vicenda finisce con la riconciliazione di Allworthy e Tom da una parte, di Sophia e il padre dall’altra, e con il perdono di Sophia a Tom per le sue infedeltà.

PRESENTAZIONE DI TOM

Poiché abbiamo deciso nello scrivere questa storia di non adulare nessuno e di guidare la nostra penna secondo le indicazioni della verità, siamo obbligati a portare alla ribalta il nostro eroe in un modo assai più svantaggioso di quel che volevamo e a dichiarare francamente che, fin dal suo primo apparire, era opinione generale della famiglia di Allworthy che quel tipo era certamente nato per finir sulla forca. Infatti, mi dispiace dirlo, c’eran troppe buone ragioni per pensare così. Il ragazzo fin dai primi anni aveva rivelato propensione a molti vizi, specialmente a un vizio connesso con quella tal profezia. Infatti era stato colto in tre furti; cioè, a rubare in un frutteto, a portar via un’anatra dal cortile d’un agricoltore e una palla dalla tasca del signorino Blifil. Questi vizi poi eran messi in rilievo dallo svantaggioso contrasto con le virtù del suo compagno, il signorino Blifil – ragazzo di tempra così diversa dal piccolo Tom Jones, che tutto il vicinato, nonché la sua famiglia, risuonava delle sue lodi. Era proprio un ragazzo di ottima indole: tranquillo, discreto e pio, da più della sua età; e queste qualità gli guadagnavano l’affetto di quanti lo conoscevano. Tom Jones, invece, spiaceva a tutti, e molti si meravigliavano che Allworthy lo facesse educare insieme al suo nipotino, poiché temevano che il morale di questo si corrompesse dall’esempio dell’altro. Un incidente che accadde intorno a questo tempo metterà in luce i caratteri di questi due ragazzi meglio di una lunga dissertazione. Tom Jones, che, cattivo com’era, deve pur essere l’eroe di questa storia, aveva un solo amico fra la servitù della famiglia. Quest’amico era il guardacaccia, un individuo di discutibili inclinazioni, che pareva non avesse nozioni molto più precise di Tom stesso sulla differenza fra meum e tuum. Perciò questa amicizia era causa di molti commenti sarcastici fra la servitù, la più parte dei quali erano già proverbi o lo divennero poi, e possono riassumersi nel breve proverbio latino Noscitur a socio, che si potrebbe esprimere in volgare così: “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. A dir il vero, alcune delle atroci cattiverie di Tom Jones derivavano forse dall’incoraggiamento che gli dava quell’individuo, il quale in due o tre casi era stato quel che la legge chiama complice del fatto. Così l’intera anatra rubata e gran parte delle mele erano state dedicate all’uso del guardacaccia e della sua famiglia, sebbene, essendo stato scoperto soltanto Jones, il povero ragazzo avesse portato tutta la pena e tutto il biasimo. Tanto quella che questo ricaddero nuovamente su di lui nella seguente occasione. Contigua ai terreni di Allworthy era la villa d’uno di quei signori che sono chiamati conservatori della selvaggina. Questa specie di uomini, per la gran severità con cui puniscono l’uccisione di una lepre o d’una pernice, potrebbe parere partecipino della superstizione dei Bannians indiani, i quali dedicano l’intera vita a conservare e proteggere certi animali. Se non che i nostri Bannians inglesi, mentre li proteggono da altri nemici, ne possono ammazzare essi stessi senza misericordia intere carrettate, e per tal modo, si dimostrano pienamente esenti da quella pagana superstizione. Io però ho una migliore opinione che altri di questa specie di uomini, perché secondo me essi rispondono all’ordine della natura e ai suoi buoni fini in modo molto più largo di tante altre persone. Ora, Orazio ci dice che c’è una categoria di uomini fruges consumere nati – nati a consumare i frutti della terra; così non ho alcun dubbio che ci siano altri feras consumere nati, ossia, come si dice comunemente, nati a consumare la selvaggina. E nessuno vorrà negare che quegli squires compiono così la funzione per cui sono stati creati. Il piccolo Jones andava un giorno a caccia con il guardacaccia quando gli accadde di alzare una covata di pernici presso al confine dei terreni di quella villa nella quale la fortuna, per realizzare i saggi scopi della natura, aveva impiantato uno di quei tali consumatori di selvaggina. Gli uccelli volarono dentro a quei terreni e i due cacciatori segnarono il posto in un boschetto spinoso a circa due o trecento passi al di là del podere di Allworthy. Allworthy aveva dato al guardacaccia ordini tassativi, sotto pena di perdere il posto, di non entrare nei possedimenti dei vicini – sia di quelli che erano meno severi in queste cose, che del proprietario di quella villa. Riguardo a quelli, gli ordini non erano sempre stati eseguiti scrupolosamente; ma invece, conoscendo bene il temperamento del proprietario della villa, dove le pernici si erano rifugiate, il guardacaccia non aveva mai tentato d’invadere il territorio. Né l’avrebbe fatto ora, se il suo giovane amico, bramoso d’inseguire le pernici, non l’avesse persuaso a entrarvi; così il guardacaccia entrò su quel terreno e uccise una pernice con una fucilata. Il signore della villa, in quel momento a cavallo a breve distanza da loro, l’udì, s’affrettò sul luogo e scoperse Tom Jones – poiché il guardacaccia era saltato dentro il folto del boschetto e ci s’era nascosto. Subito il signore perquisì Tom, e trovandogli indosso la pernice, giurò di vendicarsi e di farlo sapere a Allworthy. Infatti cavalcò immediatamente alla sua casa e protestò contro la violazione dei suoi possedimenti in termini così violenti come se gli avessero scassinato l’uscio e ne avessero rubato i suoi mobili più preziosi. Aggiunse che un’altra persona era insieme a Tom, ma che non aveva potuto scoprirla essendo i due colpi partiti quasi nello stesso istante. «Abbiamo trovato una sola pernice», concluse, «ma sa il Cielo quali malanni han fatto». Appena tornato a casa, Tom fu chiamato davanti a Allworthy, ammise il fatto e non portò altra scusa se non quel che era vero, cioè che la covata s’era originariamente levata dai terreni di Allworthy stesso. Richiesto però di dire chi fosse con lui, per via del doppio sparo notato dallo squire, Tom persisté nell’affermare che era solo. Esitò tuttavia un poco sul primo momento, e questo avrebbe confermato il sospetto di Allworthy se non l’avesse già saputo dallo squire. Anche il guardacaccia persona sospetta, fu mandato a chiamare; ma fidando nella promessa che Tom gli aveva fatto di prender tutta la colpa su di sé, negò risolutamente di esser stato in compagnia del ragazzo in tutto quel pomeriggio. Allora Allworthy, con espressione più del solito severa, rivoltosi a Tom lo consigliò di confessare chi era con lui, ripetendo che voleva saperlo. Il ragazzo rimase irremovibile. Irritato, Allworthy lo mandò via dicendogli che gli lasciava tempo di pensarci su fino alla mattina dopo, quando altri l’avrebbero interrogato e in maniera diversa. Il povero Jones passò una notte inquieta tanto più che gli mancava il suo solito compagno, essendo il signorino Blifil fuori in visita con sua madre. Il timore della punizione che l’attendeva era per lui il minor male; la sua principale ansietà era la paura di venir meno di fermezza, per la rovina che sarebbe conseguita al guardacaccia se lui l’avesse tradito. Del resto, neppure questi passò una notte molto migliore, perché aveva le stesse apprensioni del ragazzo, pel cui onore anche lui aveva più considerazione che per la sua pelle. Il mattino seguente, quando Tom si presentò al reverendo signor Thwackum – la persona a cui Allworthy aveva affidato l’istruzione dei due ragazzi –, si sentì ripetere le stesse domande della sera prima e rispose come aveva risposto allora. La conseguenza di ciò fu una serie di severe frustate, probabilmente poco inferiori alla tortura con cui in certe nazioni si estorcono confessioni ai criminali. Ma Tom sopportò la punizione con gran coraggio, e sebbene il suo maestr

o gli chiedesse fra un colpo e l’altro se confessava, egli si sarebbe lasciato scorticare piuttosto di tradire il suo amico o venir meno alla promessa data. Il guardacaccia era ormai libero dall’ansietà ed anche Allworthy s’impietosì delle sofferenze di Tom: poiché, oltre al fatto che Thwackum, furioso di non riuscire a far confessare al ragazzo quel che lui voleva, aveva spinto la severità molto al di là delle intenzioni del buon uomo, egli cominciò a sospettare che lo squire fosse in errore – cosa probabile, data la sua insistenza e la sua rabbia e dato lo scarso valore delle deposizioni dei suoi domestici. Crudeltà e ingiustizia eran due cose che Allworthy non poteva consciamente sopportare neanche un solo momento. Egli dunque mandò a chiamare Tom e, dopo gentili e amichevoli esortazioni, gli disse: «Ragazzo mio, mi sono convinto che t’ho fatto un torto, e mi duole che tu sia stato così severamente punito a causa di quello». E a titolo di ammenda gli promise un piccolo cavallo, ripetendogli quanto gli rincresceva dell’accaduto. Allora Tom, sentendosi salire al volto la colpa, come la severità non avrebbe potuto fare, poiché egli si sentiva di sopportare più facilmente le frustate di Thwackum che le generosità di Allworthy, diede in pianto e cadde in ginocchio. «Oh, signore», esclamò, «lei è troppo generoso con me! Davvero non lo merito!». E in quell’istante, col cuore pieno, egli fu lì lì per tradire il segreto; ma il buon genio del guardacaccia gli fece presente quale ne sarebbe stata la conseguenza per quel povero diavolo e questa considerazione gli chiuse le labbra.

Tom Jones nell’edizione del 1789

Il testo letto, nonché la trama del romanzo ci fanno apparire un nuovo personaggio nell’economia del nascente romanzo inglese, quello che prende le mosse dal già diffuso, soprattutto in Spagna, personaggio picaresco, cioè un ragazzo avventuriero ma soprattutto buono (al di là e al di sopra – almeno in questo caso – dell’ideologia corrente). Così appare essere Tom Jones, protagonista eponimo del romanzo di Fielding: ma quello che qui interessa è che, nel brano qui presentato, egli pur di salvare l’amico, nasconde la “totale” verità al suo tutore (di contro, a ben pensarci, dell’integerrima Pamela di Richardson) e poi, nel prosieguo del romanzo, si darà ad una certa libertà sessuale, scevra da ogni moralismo. Diciamo pure che Fielding in quest’opera non solo mette in luce la vitalità del personaggio, ma anche la sua spregiudicatezza. E’ che l’autore vuole mettere in ridicolo, come già ha fatto parodiando proprio Pamela di Richardson, scrivendo la Shamela, con all’interno la parola vergogna, il perbenismo puritano che circolava allora in Gran Bretagna. Se egli poté far ciò è perché, sin dall’inizio, il romanzo “moderno” non ha alcun codice di riferimento, né autorità da rispettare, ma un campo dove qualsiasi autore può decidere di sperimentare la sua arte.

Così, ad esempio, fece Jonathan Swift, con il più importante e duraturo romanzo inglese di questo periodo, I viaggi di Gulliver:

Ritratto di Jonathan Swift

Quest’opera racconta la storia di Lemuel Gulliver, giovane medico di bordo su una nave mercantile. Dapprima giunge, dopo un naufragio, nell’isola di Lilliput, dove gli abitanti sono uomini alti pochi centimetri; poi visita Brobdingnag, dove viceversa gli abitanti sono uomini giganti e tutto ciò che li circonda è proporzionato ad essi e Gulliver si sente come un piccolo vermiciattolo rispetto a loro. Quindi nel suo girovagare s’imbatte nell’isola volante di Laputa, abitata da filosofi, storici ed inventori; dopo giunge nell’isola di Glabdubdrib, dove vengono evocati gli spiriti dell’antichità. Per ultimo Gulliver visita il paese degli Houyhnhnm, saggi cavalli che hanno come animali domestici gli Yahoo, bestie dignitose dall’aspetto umano.

NEL REGNO DI LILLIPUT

DESCRIZIONE DI MILDENDO, CAPITALE Dl LILLIPUT, E DEL PALAZZO DELL’IMPERATORE. L’AUTORE SI INTRATTIENE CON IL PRIMO SEGRETARIO PARLANDO DEL GOVERNO DELLO STATO. L’AUTORE OFFRE AIUTO ALL’IMPERATORE IN CASO DI GUERRA.

Ottenuta la libertà, la prima richiesta che feci fu quella di poter vedere la capitale di Mildendo. L’imperatore me lo accordò subito, chiedendomi espressamente di non danneggiare né abitanti né case. Fu emesso un proclama col quale si avvertiva il popolo della mia intenzione di visitare la città. Questa è circondata da una muraglia alta circa ottanta centimetri e larga una trentina, così che ci si può scarrozzare sopra benissimo con cocchio e cavalli, ed è fiancheggiata da potenti torrioni ogni tre metri. Scavalcai la grande porta occidentale e cominciai a camminare di sghembo e con accortezza per le strade principali, con il solo giubbetto addosso, per paura di danneggiare i tetti e le grondaie delle case con le falde della giacca. Camminai con estrema circospezione, attento a non calpestare chi si fosse trovato per strada, malgrado la perentorietà dell’ordinanza, che imponeva a chiunque di non uscire, se non a proprio rischio e pericolo. Le finestre più alte e i tetti erano talmente affollati di spettatori, che non credo di aver mai visto un luogo altrettanto gremito. La città è un quadrato perfetto con il lato di centocinquanta metri ed oltre. Le due strade maestre, che incrociandosi formano i quattro quartieri, sono larghe un metro e mezzo, mentre i vicoli e le strade minori che vidi passando, senza poterci entrare, sono larghi dai trenta ai quaranta centimetri. La città può contenere cinquecentomila anime. Le case sono da tre a cinque piani, ben forniti negozi e mercati. Il palazzo imperiale è al centro della città, all’incrocio delle vie maestre. E’ circondato da un muro alto sessanta centimetri che si sviluppa a un sei metri di distanza. Da Sua Maestà ebbi il permesso di scavalcare il muro di cinta e poiché c’era spazio abbastanza, mi fu possibile osservarlo da ogni lato. La corte esterna è un quadrato di dodici metri ed incorpora altri due corti; in quella più interna ci sono gli appartamenti reali, che desideravo proprio vedere, sebbene fosse assai difficile, perché i portali che immettevano da una piazza all’altra erano alti quaranta centimetri e larghi una ventina. Inoltre gli edifici della corte esterna erano alti almeno un metro e mezzo e non li potevo scavalcare senza recare danni ingenti al complesso, sebbene le mura fossero di solide pietre squadrate e dello spessore di dodici centimetri. Eppure l’imperatore desiderava ardentemente che potessi ammirare il suo magnifico palazzo, ma questo non mi fu possibile se non in capo a tre giorni, durante i quali tagliai alla base, col mio coltello, alcuni degli alberi più maestosi del parco reale che si trovava a un cento metri dalla città. Con questi alberi costruii due sgabelli dell’altezza di un metro e abbastanza solidi da reggere il mio peso. Avvertita una seconda volta la popolazione, percorsi di nuovo la città fino al palazzo con in mano gli sgabelli. Quando fui di fianco alla corte esterna, salii su uno dei banchetti e tenendo l’altro in mano, lo passai sopra il tetto deponendolo quindi, con la massima attenzione, nello spazio fra la prima e la seconda corte, che ha una superficie di meno di mezzo metro. Scavalcati agevolmente gli edifici e tirato su il banchetto per mezzo di una fune con un uncino, mi trovai nella corte interna, e allora, distesomi di fianco, avvicinai il viso alle finestre dei piani intermedi, lasciate aperte appositamente, e potei scorgere gli appartamenti più stupendi che si possano immaginare. L’imperatrice e i principini erano nelle loro stanze, attorniati dalle personalità del seguito. Sua Maestà l’imperatrice si compiacque di sorridermi graziosamente, tendendomi fuori della finestra la mano da baciare. Ma non voglio anticipare al lettore descrizioni di questo genere che ho riservato per un’opera più grande, quasi pronta ormai per la stampa, contenente una descrizione generale di questo impero, fino dalla sua fondazione, attraverso una lunga prosapia di principi e con particolare riferimento alle sue guerre, alle istituzioni, alle leggi, alla cultura, alla religione, alle piante e agli animali, ai costumi e a tutti i modi di vivere che caratterizzano questa terra, senza per questo tralasciare anche altre notizie curiose ed istruttive. Per ora è mia intenzione riferire fatti e avvenimenti accaduti a quel popolo o a me stesso durante la permanenza di circa nove mesi in quell’impero. Un mattino, quindici giorni dopo la mia liberazione, il primo segretario agli affari privati (come è chiamato) Reldresal venne a trovarmi accompagnato da un solo servitore. Lasciata la carrozza ad una certa distanza, mi chiese di riservargli un’udienza di un’ora. Acconsentii subito, sia per riguardo alla sua posizione e ai suoi meriti personali, sia ricordando i buoni servigi che mi aveva reso quando avevo rivolto le mie suppliche alla corte. Dissi che mi sarei disteso al suolo per ascoltarlo meglio, ma lui preferì che lo tenessi in mano. Poi cominciò col complimentarsi per la mia liberazione, nella quale disse che qualche merito spettava pure a lui, ma che dovevo ringraziare come stavano andando le cose a palazzo, altrimenti non l’avrei ottenuta tanto alla svelta. «Perché», aggiunse, «dietro le condizioni di prosperità come possono apparire ad occhi estranei, il nostro paese è tormentato da due grossi malanni: all’interno la violenza delle fazioni e all’esterno il pericolo d’invasione di un potente nemico. Per quanto riguarda il primo, devi sapere che per più di settanta lune questo impero è stato diviso da due partiti in lotta fra di loro, denominati “Tramecksan” e “Slamecksan”, dai tacchi alti e dai tacchi bassi che portano come loro segno di distinzione. Sebbene si sostenga che i tacchi alti siano più conformi allo spirito della nostra antica costituzione, sia come sia, Sua Maestà ha imposto a tutti i funzionari dell’amministrazione governativa e degli uffici dipendenti dalla corona l’uso dei tacchi bassi, come puoi vedere coi tuoi stessi occhi. Quelli di Sua Maestà sono addirittura più bassi di un “drurr” rispetto a quelli degli altri cortigiani (il “drurr” corrisponde alla quattordicesima parte di un centimetro). Il rancore fra questi due partiti si è inasprito così tanto, che i suoi componenti si rifiutano di bere e di pranzare insieme e addirittura di rivolgersi la parola. Riteniamo che i “Tramecksan” o “Tacchialti” siano maggiori di numero, ma senza dubbio il potere è tutto in mano nostra. “Temiamo tuttavia che Sua Maestà Imperiale, l’erede al trono, dimostri qualche simpatia per i tacchi alti; è comunque certo che porta uno dei due tacchi più alto dell’altro, il che gli conferisce la tipica andatura dello zoppo. Ora, nel colmo di queste lotte intestine, siamo minacciati da un’invasione da parte degli abitanti dell’isola di Blefuscu, l’altro grande impero dell’universo, vasto e potente quanto quello di Sua Maestà. Per quanto riguarda, infatti, la tua affermazione, che ci sarebbero altri regni ed altri stati nel mondo, abitati da esseri della tua grandezza, i nostri filosofi sono alquanto scettici e sono inclini a pensare che tu sia piovuto dalla Luna o da una stella. E’ comunque certo che un centinaio di esseri del tuo peso basterebbero a distruggere in un batter d’occhio i prodotti agricoli e il bestiame dei territori di Sua Maestà. Inoltre non c’è il minimo accenno ad altri paesi, che non siano i grandi imperi di Blefuscu e di Lilliput, nelle storie delle seimila lune. Ma questi due potenti stati si sono impegnati in una reciproca ostinatissima guerra per trentasei lune. Ora ascolta quale ne fu l’occasione. E’ da tutti ammesso che il modo consueto di bere un uovo è di romperlo dalla punta larga; ma il nonno di Sua Maestà, apprestandosi un giorno, quando era bambino, a bere un uovo e avendolo rotto secondo l’uso degli antichi, si graffiò un dito. In conseguenza di ciò, l’imperatore suo padre, emanò un editto col quale si imponeva ai sudditi, con la minaccia di pene assai rigorose, di rompere le uova dalla parte della punta stretta. Il popolo reagì

violentemente a questa legge, tanto che, come ci narrano le storie, ci furono sei rivoluzioni durante le quali un imperatore perse la vita e un altro la corona. A fomentare queste guerre civili furono sempre gli imperatori di Blefuscu, presso i quali trovavano rifugio gli esiliati, non appena veniva soffocata una rivoluzione. Si calcola che non meno di undicimila persone abbiano preferito la morte, piuttosto che accettare di rompere le uova dalla punta stretta. Su questa controversia sono usciti centinaia di grossi volumi, anche se i libri dei Puntalarga sono stati proibiti da lungo tempo e gli appartenenti a quel partito siano stati interdetti a termini di legge da ogni impiego. Durante queste discordie gli imperatori di Blefuscu ci presentarono, per mano dei loro ambasciatori, numerose proteste, accusandoci di avere aperto un vero scisma religioso, poiché avremmo offeso uno dei dogmi della dottrina del nostro profeta Lustrog, espressa nel capitolo cinquantaquattresimo del Brundrecal (che è il loro Corano). Si ritiene tuttavia che questo sia stato un voler forzare il testo, le cui parole dicono esattamente che tutti i credenti dovranno rompere le uova dalla parte giusta. Ora, è mia umile opinione che decidere della parte giusta spetti alla coscienza individuale o in ultima istanza al supremo magistrato. Ma i Puntalarga esiliati hanno ottenuto un così gran credito alla corte di Blefuscu e tanti aiuti materiali e morali dal loro partito in patria, che per trentasei lune si è combattuta una guerra sanguinosa tra i due paesi con alterne vittorie e durante le quali abbiamo perso quaranta galeoni da guerra e un numero assai più grande di vascelli minori, con i loro equipaggi di marinai esperti e di soldati, per un totale di trentamila persone. I danni arrecati al nemico si pensa che siano maggiori dei nostri. Esso tuttavia ha equipaggiato una flotta numerosa con la quale si prepara ad invaderci, e per questo Sua Maestà, confidando nella tua forza e nel tuo valore, mi ha ordinato di esporti questo stato di cose». Pregai il segretario di farsi latore a Sua Maestà dei miei devoti omaggi e di informarlo che non intendevo, come straniero, immischiarmi nelle loro faccende private, ma che ero pronto a dare la mia vita per difendere la sua vita e il suo regno contro l’invasore.

Gulliver circondato dai Lillipuziani

Che, contrariamente ai romanzi precedenti, qui lo Swift, usi la tecnica dello straniamento, già utilizzato, come vedremo anche in seguito da Montesquieu nel suo Lettere persiane, è evidente: infatti si tratta di non rappresentare la realtà nuda e cruda, così com’è (foss’anche idealizzata ma non “abbellita”) bensì di straniarla, per poter accentuare l’atteggiamento critico verso ciò che si vuole sottolineare. Prendiamo proprio l’esempio del brano proposto:

- La volontà di mostrare all’ospite gigante la bellezza dei palazzi reali in miniatura, e quindi come ridicoli giocattoli, suscita la critica, proprio attraverso il contrasto che il lettore fa tra la descrizione e la realtà, verso la ricca e vuota corte inglese;

- Allo stesso modo la descrizione dei rappresentanti dei “Tacchialti” e dei “Tacchibassi” nasconde, non così velatamente la distinzione tra il partito degli Wighs e dei Tories e il pretesto della loro differenza ideologica. Allo stesso modo coloro che portano ambedue i tacchi, denotano chi, nella realtà, cerca di barcamenarsi tra i due contendenti, assicurandosi, così, il potere.

- Basare la lotta tra il regno di Lilliput e quello di Blefuscu basandosi sul modo di rompere l’uovo, e individuare in questo un vero e proprio dogma che, infranto, porta alla guerra i due imperi, nasconde la ben più cruda e feroce battaglia contro le guerre di religione.

E’ chiaro che quello che viene qui espresso è frutto dell’ideologia illuminata, che vede nella vacuità della ricchezza, nel dibattere una politica vuota e nella religione, e di conseguenza nelle guerre di religione, l’assurdità di vivere in modo non razionale. Questo, ad esempio, ci viene espresso nel capitolo dei cavalli saggi che hanno come animali domestici gli uomini. Quasi fossimo, in quanto non obbedienti alla vita secondo natura, come dirà lo stesso illuminista eterodosso Rousseau, inferiori agli animali.

Il romanzo inglese venne letto e grandemente apprezzato da quegli illuministi autori dell’Encyclopédie, che videro in essi il mezzo culturale adatto ad aderire meglio alle cose per poi poterle cambiare secondo ragione, proprio perché capaci d’allargare e quindi di parlare ad un numero assai più vasto di lettori. Anche loro avevano tale obiettivo e, come già detto, volevano esplicarlo in modo maggiormente metodico e didascalico attraverso la loro monumentale opera, ma non disdegnavano affatto l’utilizzo di periodici e gazzette per propagandare il loro credo. Adottarono anche la forma romanzo, ma in modo diverso, oseremmo dire più radicale, rispetto ai loro colleghi inglesi e questo per due motivi:

- La cultura francese, quale si era sviluppata in questo periodo, era fortemente ideologizzata: ciò portava, spesso, a forzare la natura narrativa per voler “mostrare” una verità;

- A tale situazione portava proprio la condizione politico-sociale dei due paesi: se in Inghilterra il parlamentarismo guidava il cambiamento, indirizzandolo verso un riformismo che doveva evitare la rottura sociale, in Francia l’atteggiamento retrivo dell’aristocrazia e della corte nonché la predominanza dell’agricoltura come strumento economico, rendevano più urgente il loro sforzo di mostrare l’incongruenza della realtà francese, attraverso quelli che vengono definiti contes philosophique.

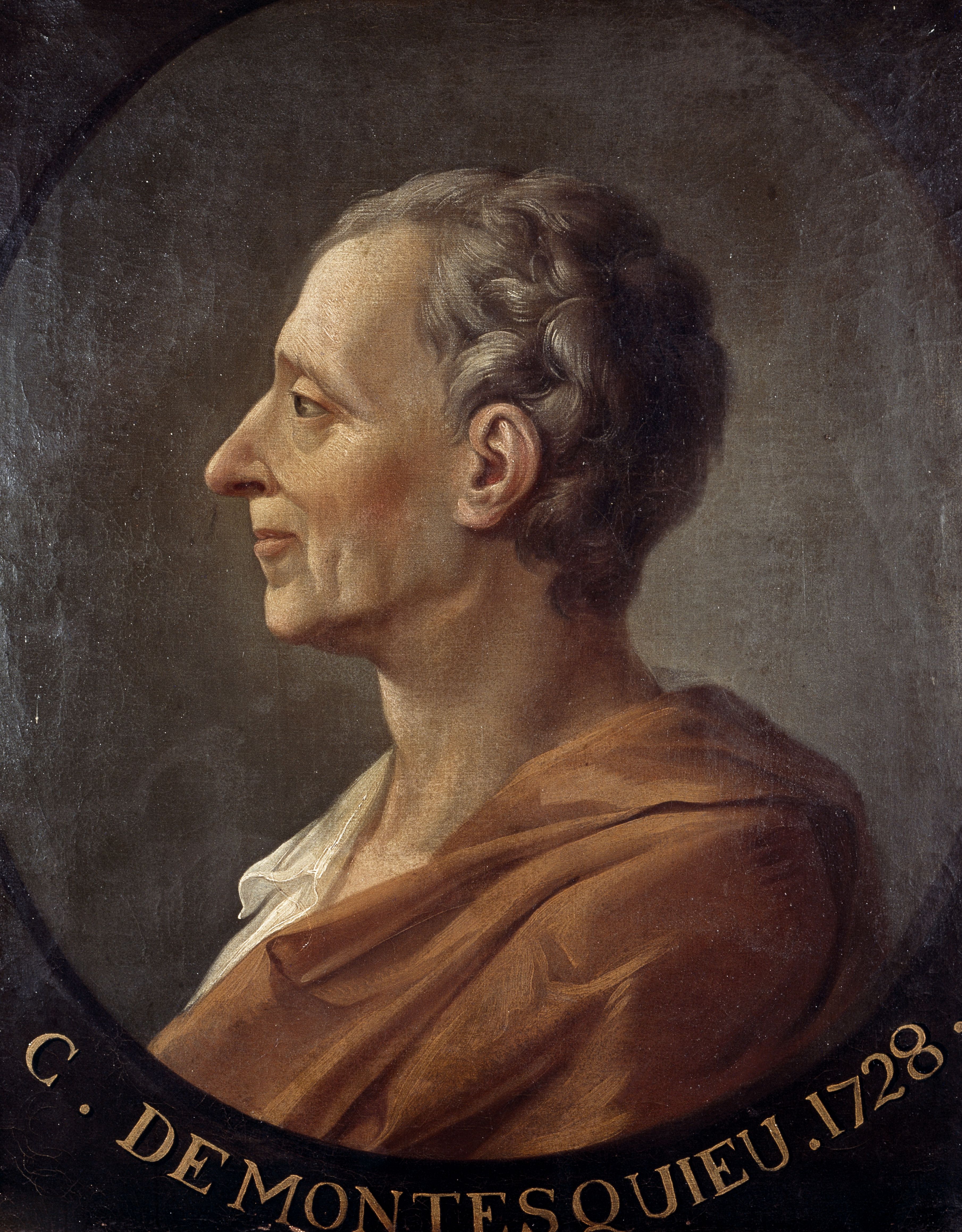

Ritratto di Montesquieu

Tra tali “racconti filosofici, proprio per un discorso di continuità con quanto adesso detto su Swift, ci piace cominciare con le Lettere persiane di Montesquieu:

Desideroso di conoscere il mondo, il persiano Usbek un grande dignitario, parte con un amico, Rica, alla scoperta del mondo occidentale. Durante il loro viaggio scambiano con diversi amici delle lettere per riferire loro le proprie impressioni sulla civiltà occidentale, sui costumi e sulla vita quotidiana di Parigi e per ricevere notizie dalla Persia, in particolare dall’harem di Usbek, a Ispahan, dove regna il disordine dopo la partenza del signore. Un terzo personaggio, Rhèdi, risponde loro da Venezia. Usbek discute sulla popolazione della terra, sui benefici della civilizzazione, sul diritto delle genti, sullo spirito di tolleranza, sulla decadenza dell’impero turco, sull’impossibilità della conoscenza della natura di Dio. Rica, a sua volta, descrive scene di vita parigina: l’Opera e la Comèdie, la folla variopinta, la curiosità dei parigini alla vista di questi stranieri, i capricci della moda. Rica e Usbek ci raccontano tutta la storia della Francia dal 1711 al 1720, durante il regno di Luigi XIV e contemporaneamente vivono una storia d’amore e di morte. Le mogli di Usbek, abbandonate a se stesse nell’harem, tradiscono il marito e quest’ultimo, prima di rientrare in tutta fretta a Ispahan, ordina ai suoi eunuchi di uccidere le infedeli. Prima di avvelenarsi, Roxane, la moglie più amata, confessa a Usbek il suo amore per un altro uomo.

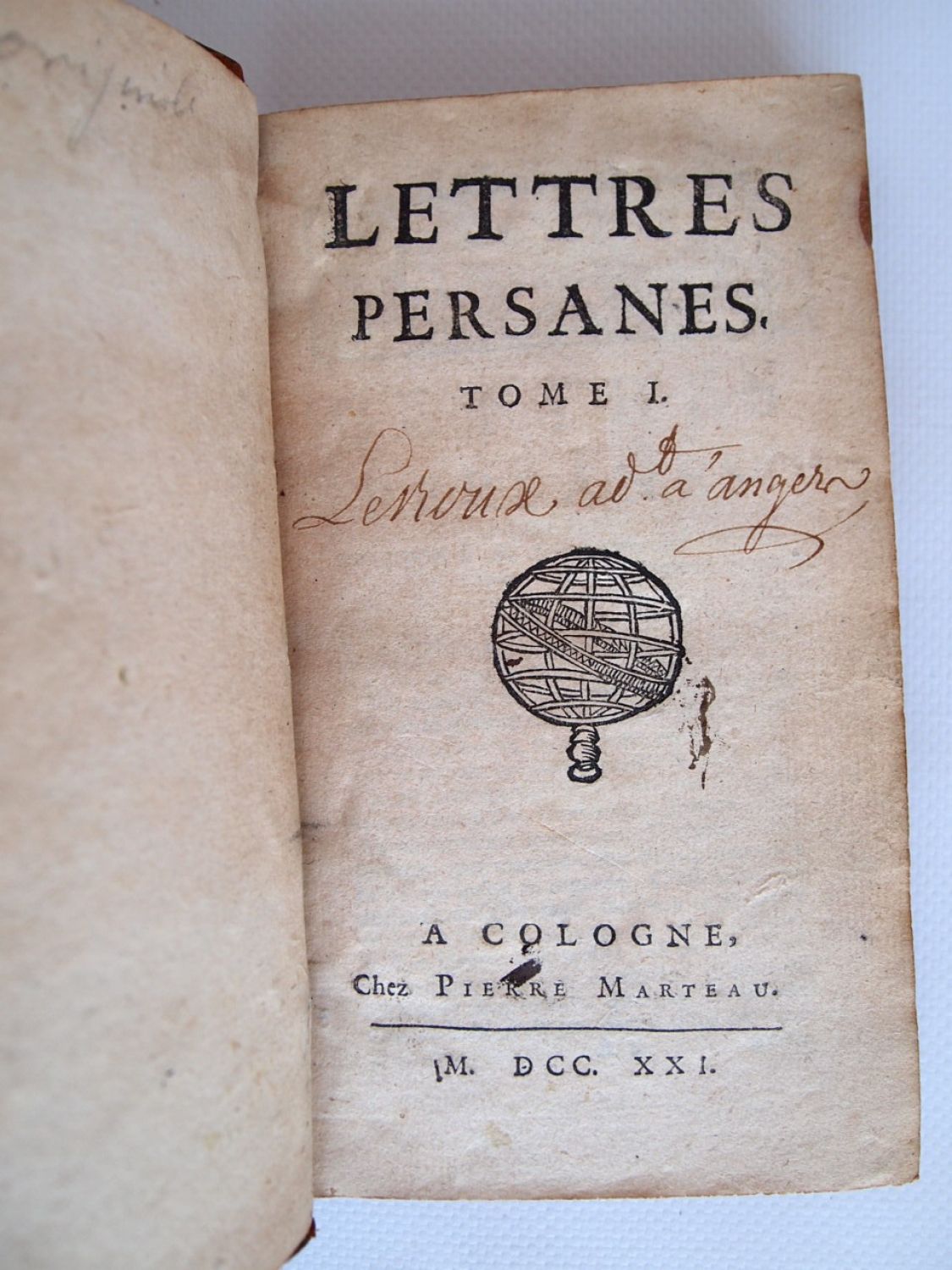

Lettere persiane nell’edizione del 1721

Come si può leggere anche qui, come nello scrittore di Gulliver, viene utilizzato il processo dello straniamento: ma la novità dell’opera del nobile francese è che egli lo utilizza su ambedue i versanti: se infatti il persiano Usbeck può vedere gli atteggiamenti straniati, e quindi assurdi, dei parigini, lo stesso autore, “straniandolo” dalla sua terra, ci fa capire le assurdità delle sue leggi (o del mondo orientale), cui la morale aveva chiuso in un serraglio sua moglie, controllata da feroci eunuchi. Ma ciò non basterà a rassicurare a lui la fedeltà di Roxane, che anzi lo tradirà con un giovane che, inoltre, prima di essere sopraffatto, ucciderà molti di loro, costringendo al suicidio anche il loro capo per l’incapacità di controllo. Alla fine Roxane, ormai senza alcun motivo di vita, scrive a Usbeck:

LA LETTERA DI ROXANE, MOGLIE DI USBEK

Sì, ti ho ingannato: ho sedotto i tuoi eunuchi, mi sono presa gioco della tua gelosia, ho saputo fare un luogo di delizia e di piaceri del tuo orribile serraglio. Sono sul punto di morire: il veleno si diffonde nelle mie vene. Che farei sulla terra, poiché il solo uomo che mi legava alla vita non è più? Io muoio; ma la mia anima si invola bene accompagnata: ho manda-to avanti a me quei guardiani sacrileghi che hanno versato il sangue più bello del mondo. Come mi hai potuto stimare tanto credula da convincermi che io ero al mondo solo per assecondare i tuoi capricci e che tu, mentre ti permettevi tutto, avevi il diritto di contristare tutti i miei desideri? No! Io ho potuto vivere nella schiavitù, ma sono rimasta sempre libera: ho riformato le tue leggi su quelle della natura, e la mia anima si è sempre mantenuta indipendente. Dovresti ancora ringraziarmi del sacrificio che ti ho fatto: di essermi abbassata fino a sembrarti fedele; di avere vigliaccamente tenuto nel mio cuore ciò che avrei dovuto mostrare a tutta la terra; di aver profanato la virtù, lasciando chiamare con questo nome la mia sottomissione ai tuoi capricci. Ti stupivi di non trovare in me i trasporti dell’amore: se mi avessi conosciuta bene avresti trovato tutta la violenza dell’odio. Ma tu hai avuto a lungo il vantaggio di credere che un cuore come il mio ti era sottomesso. Eravamo entrambi felici: tu mi credevi ingannata, ed io ti ingannavo. Questo linguaggio ti sembrerà nuovo, senza dubbio. E’ possibile che dopo averti oppresso di dolore, io ti co-stringa ancora ad ammirare il mio coraggio? Ma è finita: il veleno mi consuma, la forza mi abbandona, la penna mi cade di mano; sento affievolirsi fino il mio odio: io muoio.

Con questa lettera con cui si sottolinea l’innaturalità dell’amore, si vuole appunto evidenziare l’atteggiamento moralistico e repressivo che ambedue le culture, una cattolica, l’altra musulmana, hanno su questo sentimento. E’ la stessa Roxane a rivendicare tale diritto, dicendo “ho riformato le tue leggi su quelle della natura”, affermando cioè il suo diritto di donna in un mondo “razionale” che la riconosce tale non in virtù di divieti dovuti a dogmi assurdi, ma secondo le auree leggi naturali, obbedienti solo al ciclo vitale. Su questo tema saranno poi incentrati romanzi come la Nouvelle Eloise di Rousseau o I dolori del giovani Werther di Goëthe, che apriranno la strada a quello che, per semplificare, verrà definito preromanticismo.

Altro importantissimo genere romanzesco è quello del Candido di Voltaire, tipico esempio del conte philosophique:

Voltaire

Candide, giovane ingenuo e candido, ha come maestro Pangloss, che vuole insegnargli la filosofia leibniziana secondo cui lui vive “nel migliore dei mondi possibili”. Ma le cose si mettono male per il giovane: infatti innamorato della figlia del signore che lo ospita, tale signorina Cunegonda, trasportato da passione, la bacia; ma scoperto sul fatto, viene cacciato a pedate dal castello in cui abita. Qui comincia una serie di avventure, che mostrano a Candido un’umanità disperata, dolente e annoiata, che sembra contraddire proprio l’insegnamento di Pangloss. Addirittura rischia di essere lui stesso impiccato, ma fugge e incontra Pangloss. I due raggiunti dalle guardie vengono per l’ennesima volta catturati , ma fuggono di nuovo e s’imbarcano. Fortunosamente scampano a morte sicura, perché erano stati catturati dall’Inquisizione, e infine rincontrano Cunegonda, anche lui reduce da infinite avventure. Ma si è fatta ormai vecchia brutta e noiosa. Alla fine Candido incontra il filosofo pessimista Martino, che, contro Pangloss che continua a ripetere, contro ogni evidenza, che il loro mondo è il migliore dei mondi possibili, afferma che l’unico modo per essere felici è lavorare per alleviare le sofferenze del male, e seguendolo Candido, insieme a tutti gli altri personaggi, coltiverà il suo giardino, decretando che il miglioramento avverrà con fatica e dedizione, senza farsi eccessive illusioni.

COLTIVARE IL NOSTRO GIARDINO

Abitava nei dintorni un dervis famosissimo che passava per uno dei migliori filosofi della Turchia; andarono a consultarlo; Pangloss prese la parola e disse: «Maestro, veniamo a pregarvi di dirci perché è stato creato un animale così strano come l’uomo». «Di che t’impicci?» disse il dervis «E’ forse affar tuo?» «Ma reverendo padre», disse Candido, «c’è un orribile quantità di male sulla terra». «Che t’importa», disse il dervis, «che ci sia il male e il bene? Quando Sua Altezza spedisce un vascello in Egitto, si preoccupa forse se i topi stiano comodi o meno sulla nave?». «Che bisogna fare dunque?», disse Pangloss. «Tacere», rispose il dervis. «Mi lusingavo», disse Pangloss, «di ragionare un po’ con voi degli effetti e delle cause del migliore dei mondi possibili, dell’origine del male, della natura dell’anima e dell’armonia prestabilita». Il dervis a tali parole chiuse loro la porta in faccia. Durante questa conversazione si sparse la voce che erano stati strangolati a Costantinopoli due vizir di corte ed il muftì, mentre diversi loro amici erano stati impalati. Questa catastrofe fece dappertutto grande rumore per qualche tempo. Pangloss, Candido e Martino, tornando alla piccola fattoria incontrarono un buon vecchio, che prendeva il fresco sulla sua porta, sotto un pergolato d’aranci; Pangloss tanto curioso quanto pensatore, gli dimandò come si chiamava il muftì strangolato. «Io non so niente», rispose il buon uomo, «e non ho mai saputo il nome di alcun muftì, né di alcun vizir, anzi ignoro il caso di cui mi parlate; suppongo che generalmente coloro che si mescolano negli affari pubblici, muoiano qualche volta miseramente, e lo meritano; ma non m’informo mai di ciò che si fa a Costantinopoli. Mi contento di mandare a vendervi le frutta del giardino che io coltivo». Dopo tali parole egli fece entrare i forestieri nella sua casa. Due sue figlie e due suoi figli offrirono diverse specie di sorbetti, che essi facevano, kaimak con scorze di cedrato candito, aranci, cedri di limoni, pistacchi e caffè di Moka, non mescolato col cattivo caffè di Batavia e delle isole. Poi le due figlie di quel buon musulmano profumarono le barbe a Candido, a Pangloss ed a Martino. «Voi dovete avere», disse Candido al turco, «una vasta e magnifica terra». «Io non ho che venti jugeri», rispose il turco; «li coltivo con i miei figli, e il lavoro allontana da noi tre mali: la noia, il vizio e il bisogno». Candido, tornando alla fattoria, fece profonde riflessioni sul discorso del turco, e disse a Pangloss ed a Martino: «Quel buon vecchio sembra che abbia un destino migliore a quello dei sei re, con i quali abbiamo avuto l’onore di cenare». «Le grandezze», disse Pangloss, «sono molto pericolose, secondo tutti i filosofi: infatti Eglone, re dei Moabiti, fu assassinato da Aod; Assalonne fu impiccato per i capelli e trafitto da tre lance; il re Nadab figlio di Geroboamo, fu ucciso da Zambri; Giosia dal Jehu; Atalia da Jojada; il re Gioachimo, Jeconia, Sedecia furono schiavi. Sapete come perirono Creso, Dario, Dionigi di Siracusa, Pirro, Perseo, Annibale, Giugurta, Ariovisto, Cesare, Pompeo, Nerone, Ottone, Vitellio, Domiziano, Riccardo II d’Inghilterra, Edoardo II, Enrico VI, Riccardo III, Maria Stuarda, Carlo I, i tre Enrico di Francia, l’imperatore Enrico IV? Sapete…». «Io so ancora», disse Candido, «che bisogna coltivare il nostro giardino». «Voi avete ragione», ripetè Pangloss, «perché quando l’uomo fu messo nel giardino dell’Eden vi fu messo ut operaretur eum, perchè lavorasse; ciò prova che l’uomo non è nato per il riposo». «Lavoriamo senza ragionare», disse Martino; «questo, è il solo mezzo di render la vita sopportabile». Tutta la piccola società prese parte in quel lodevole proposito; ciascuno si mise ad esercitare i propri talenti. La piccola terra fruttò molto. Cunegonda, a dire il vero, era diventata assai brutta, ma divenne un’eccellente pasticciera; la vecchia ebbe cura della biancheria; Pangloss diceva qualche volta a Candido: «Tutti gli avvenimenti sono concatenati nel migliore dei mondi possibili, infatti se voi non foste stato scacciato a pedate dal bel castello per amore di Cunegonda, se non foste stato preso dall’Inquisizione, se non aveste percorso l’America a piedi, se non aveste infilzato il barone, se non aveste perduto tutti i vostri montoni del buon paese d’Eldorado, voi non mangereste qui dei cedri canditi e dei pistacchi.» «Giusto», rispondeva Candido, «ma intanto bisogna coltivare il giardino».

Illustrazione per il Candido di Voltaire

Il romanzo filosofico di Voltaire è caratterizzato dalla volontà di portare avanti, attraverso le perizie di un personaggio, Candido appunto, non tanto una teoria filosofica, quanto distruggere quella di un suo valido precedente avversario filosofico come Leibniz: il protagonista della storia sembra tanto contraddire con tutto ciò che gli capita, il detto del “migliore dei mondi possibili”, sembrando, invece, che tutto ciò in cui il nostro ingenuo protagonista incappi, gli dimostri che lui si barcameni in “uno dei peggiori mondi possibili”. Ciò non toglie l’ambiguità del finale: sembra infatti che il disinteresse epicureo verso ogni forma d’attivismo politico sia da premiare. Ma come può un uomo impegnato come Voltaire chiudere il proprio romanzo con questo messaggio? La critica, oggi, individua nella frase di Candido non un atteggiamento rinunciatario, ma invece pragmatico, cioè il bisogno d’interessarsi di problemi pratici, piuttosto, come Leibniz, d’arrivare, attraverso la logica, a dimostrare una verità metafisica.

Il Marchese De Sade

Per concludere il nostro discorso è necessario non passare sotto silenzio la nascita del “libertinismo”; questo trae la sua visione del mondo dal sensismo di Condillac, secondo cui tutte le idee hanno la loro origine dall’esperienza sensibile e dalla loro rielaborazione meccanica: attraverso questo concetto si può arrivare quindi alla completa materialità dell’anima (se provo dolore è perché l’anima, in quanto materia, lo prova) e quindi ad una visione legata alla ricerca “materiale” del piacere. Se il massimo piacere è il piacere sessuale, ecco che quello che guida gli individui, è la ricerca dello stesso: se poi esso prevede la sottomissione dell’altro, è uno scotto che bisogna pagare. E’ su questa base che si collocano i romanzi di De Sade, come educazione alla filosofia libertina, contro quella repressiva religiosa.

ODE AI LIBERTINI

Voluttuosi di ogni età e sesso, dedico quest’opera a voi soli: nutritevi dei suoi principi, favoriranno le vostre passioni! E le passioni, verso le quali certi freddi e piatti moralisti v’incutono terrore, sono in realtà gli unici mezzi che la natura mette a disposizione dell’uomo per raggiungere quanto essa si attende da lui. Obbedite soltanto a queste deliziose passioni! Vi condurranno senza dubbio alla felicità. Donne lascive, la voluttuosa Saint-Ange sia il vostro modello! Secondo il suo esempio disprezzate tutto ciò che è contrario alle leggi divine del piacere che l’avvinsero per tutta la vita. Fanciulle rimaste troppo a lungo legate ad assurdi e pericolosi vincoli d’una virtù fantasiosa e di una religione disgustante, imitate l’appassionata Eugénie! Distruggete, calpestate e con la stessa rapidità, tutti i ridicoli precetti che vi hanno inculcato genitori imbecilli! E voi, amabili dissoluti, voi che fin dalla giovinezza avete come unici freni i vostri stessi desideri e come uniche leggi i vostri stessi capricci, prendete a modello il cinico Dolmancé! Spingetevi agli estremi come lui se, come lui, volete percorrere tutti i sentieri in fiore che la lascivia aprirà al vostro passaggio! Convincetevi, alla sua scuola, che solo ampliando la sfera dei piaceri e delle fantasie, solo sacrificando tutto alla voluttà, quell’infelice individuo conosciuto sotto il nome di uomo, scaraventato suo malgrado in questo triste universo, potrà riuscire a spargere qualche rosa tra le spine della vita.

Anche in quest’opera, come nelle altre dell’Illuminismo, si vuole guidare l’uomo ad uscire dalle tenebre della superstizione per condurlo alla luce della verità e del vivere naturale. Portata tale premessa alle estreme conseguenze avremo la ricerca della piena libertà sessuale, negata da una religione bigotta (disgustante la definisce lui) e da quelle comuni virtù (assurdi precetti insegnati da genitori imbecilli) che limitano la piena esplicitazione vitale dell’individuo.

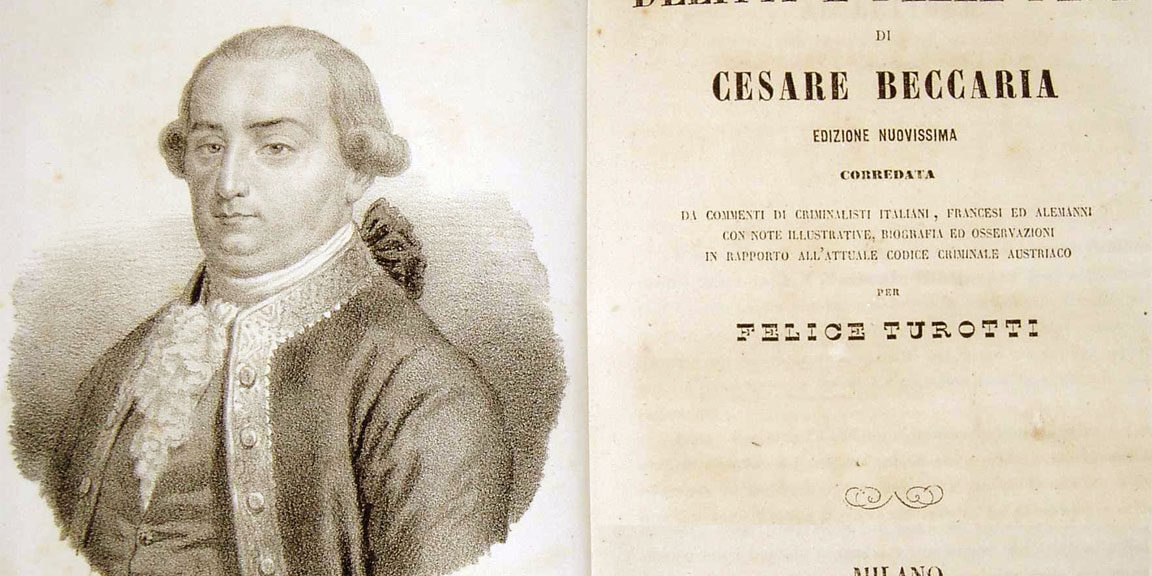

In Italia l’Illuminismo rappresenta una forte volontà di sprovincializzazione che fa sì che la cultura italiana si riaffacci con capacità sul più vasto panorama europeo. I centri in cui la cultura illuminista ha la massima fioritura sono quelli dove, a livello storico, si sono affermati i princìpi innovatori e cioè Napoli e Milano.

A Napoli gli intellettuali collaborano con il re Carlo di Borbone che, espellendo i gesuiti, limitando i privilegi della nobiltà, si era aperto alle nuove istanze illuminate. I maggiori rappresentanti di tale illuminismo sono Antonio Genovesi, che è convinto che compito delle lettere è quello di “giovare alle bisogna della vita umana”, tale impegno è ribadito in un brano dell’opera Lettere accademiche, accolta con favore in Italia e all’estero:

LA LEGGE E LA FAME

LA LEGGE E LA FAME

…se la legge cozza con la fame, colla sete, colla nudità e cogli altri bisogni primitivi, e non aiuti la natura e la rilevi, siate sicuro ch’ella non ha pene che bastino perché la si osservi: anzi vi stuzzicherà l’appetito. (…) Le fruste, le carceri, le galee, l’esilio, le forche, il fuoco medesimo parranno sempre piccolo dolore a petto di quel che dà loro il ventricolo e le budella, e cert’altri organi assai sensitivi e stimolanti.

in cui mostra l’incongruità con una penalità severa e la mancanza di una politica sociale, in quanto l’una deriverebbe dall’altra;

L’altra figura di spicco è quella di Gaetano Filangeri, che nell’opera Scienza della legislazione delinea un modello compiuto di società, basandosi su leggi politiche, economiche, criminali, sull’educazione e via discorrendo.

L’EDUCAZIONE PUBBLICA

L’EDUCAZIONE PUBBLICA

Essa (l’educazione pubblica) richiede che tutti gli individui della società possano partecipare all’educazione del magistrato e della legge, ma ciascheduno secondo le sue circostanze e la sua destinazione. Essa richiede che il colono sia istruito per esser cittadino e colono, e non per essere magistrato o duce. Essa richiede che l’artigiano possa ricevere nella sua infanzia quella istituzione che è atta ad allontanarlo dal vizio e condurlo alla virtù, all’amore della patria, al rispetto delle leggi, ed a facilitargli i progressi nella sua arte; e non già quella che si richiede per dirigere la patria ed amministrare il governo. L’educazione pubblica finalmente, per essere universale, richiede che tutte le classi, tutti gli ordini dello stato vi abbiano parte; ma non richiede che tutti questi ordini, tutte queste classi vi abbiano la parte istessa. In poche parole, essa dev’essere universale, ma non uniforme; pubblica, ma non comune.

Interessante discorso in cui si delinea un’educazione, quindi un processo di scolarizzazione allargato che se non spinge per una “rivoluzione sociale”, tuttavia ribadisce la necessità di legare, proprio attraverso una pedagogia civile, l’uomo alla propria patria.

L’altro centro fondamentale, anzi il più importante dell’illuminismo italiano è Milano, dove, grazie al clima inaugurato da Maria Teresa e da suo figlio Giuseppe II, la circolazione delle idee si fa più intensa, e dove l’aristocrazia lombarda vuole dar vita ad un intenso rinnovamento della sua classe. A tale scopo i conti Pietro ed Alessandro Verri, riuniscono presso la propria residenza gli intellettuali più impegnati che riportano poi le discussioni vivaci avvenute nella Società dei Pugni di cui si fa portavoce la rivista Il caffè (1764/1766).

IL CAFFE’

Cos’è questo Caffè? E’ un foglio di stampa, che si pubblicherà ogni dieci giorni. Cosa conterrà questo foglio di stampa? Cose varie, cose disparatissime, cose indedite, cose fatte da diversi autori, cose tutte dirette alla pubblica utilità. Va bene: ma con quale stile saranno scritti questi fogli? Con ogni stile, che non annoi. E sin a quando fate voi conto di continuare quest’opera? Insin a tanto che avranno spaccio. Se il Pubblico si determina a leggerli, noi continueremo per un anno, e per più ancora, e in fine d’ogni anno dei trentasei fogli se ne farà un tomo di mole discreta: se poi il Pubblico non li legge, la nostra fatica sarebbe inutile, perciò ci fermeremo anche al quarto, anche al terzo foglio di stampa. Qual fine vi ha fatto nascere un tal progetto? Il fine d’una aggradevole occupazione per noi, il fine di far quel bene che possiamo alla nostra Patria, il fine di spargere delle utili cognizioni fra i nostri Cittadini, divertendoli, come già altrove fecero e Stele, e Swift, e Addison, e Pope ed altri. Ma perché chiamate questi fogli “il Caffè”? Ve lo dirò ma andiamo a capo. Un Greco originario di Citera, isoletta riposta fra la Morea e Candia, mal soffrendo l’avvilimento, e la schiavitù, in cui i greci tutti vengon tenuti dacché gli Ottomani hanno conquistata quella Contrada, e conservando un animo antico malgrado l’educazione e gli esempi, son già tre anni che si risolvette d’abbandonare il suo paese: egli girò per diverse città commercianti, da noi dette le scale del Levante; egli vide le coste del Mar Rosso, e molto si trattenne in Mocha, dove cambiò parte delle sue merci in Caffè del più squisito che dare si possa al mondo; indi prese il partito di stabilirsi in Italia, e da Livorno sen venne in Milano, dove son già tre mesi ha aperta una bottega addobbata con ricchezza ed eleganza somma. In essa bottega primieramente si beve un Caffè, che merita il nome veramente di Caffè: Caffè vero verissimo di Levante, e profumato col legno d’Aloe che chiunque lo prova, quand’anche fosse l’uomo il più grave, l’uomo il più plumbeo della terra, bisogna che per necessità si risvegli, e almeno per una mezz’ora diventi uomo ragionevole. In essa bottega vi sono comodi sedili, vi si respira un’aria sempre tepida, e profumata che consola; la notte è illuminata, cosicché brilla in ogni parte l’iride negli specchi e ne’ cristalli sospesi intorno le pareti, e in mezzo alla bottega; in essa bottega, che vuol leggere, trova sempre i fogli di Novelle Politiche, e quei di Colonia, e quei di Sciaffusa*, e quei di Lugano, e vari altri; in essa bottega, chi vuol leggere, trova per suo uso e il Giornale Enciclopedico, e l’Estratto ella Letteratura Europea, e simili buone raccolte di Novelle interessanti, le quali fanno che gli uomini che in prima erano Romani, Fiorentini, Genovesi, o Lombardi, ora sieno tutti presso a poco Europei; in essa bottega v’è di più un buon Atlante, che decide le questioni che nascono nelle nuove Politiche; in essa bottega per fine si radunano alcuni uomini, altri ragionevoli, altri irragionevoli, si discorre, si parla, si scherza, si sta sul serio; ed io, che per naturale inclinazione parlo poco, mi son compiaciuto di registrare tutte le scene interessanti che vi vedo accadere, e tutt’i discorsi che vi ascolto degni da registrarsi; e siccome mi trovo d’averne già messi i ordine vari, così li do alle stampe col titolo Il Caffè, poiché appunto son nati in una bottega di Caffè.

*cantone svizzero

Questo testo è fondamentale perché è rivelatore di alcuni concetti estremamente importanti per la nostra cultura:

- Sin dall’incipit si dichiara che gli argomenti di cui parlerà il periodico saranno vari e ciò significa dare un calcio alla nostra tradizione che aveva, sin dall’Umanesimo, diviso tra cultura alta e cultura bassa;

- la cultura è tale solo utile; il classicismo sarà bello, ma inutile (concetto suscitatore di molte polemiche, anche fra i simpatizzanti illuministi, vedi Parini);

- come espresso prima, se la cultura è utile, essa dovrà avere uno stile che le permetta di parlare a tutti, e non solo agli intellettuali. Ora se la nostra lingua non permette, in modo chiaro e limpido, l’esplicitazione di un concetto, nulla di strano se si usa un francesismo (concetto che farà inorridire i puristi della lingua);