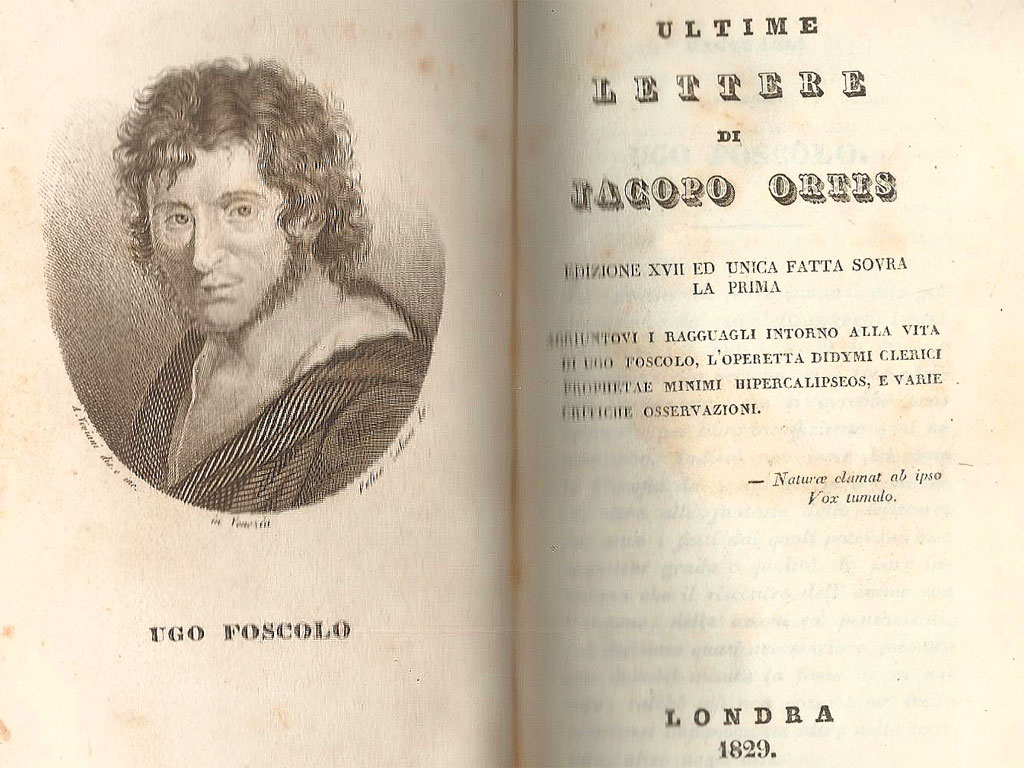

François-Xavier Fabre: Ritratto di Ugo Foscolo (1807)

François-Xavier Fabre: Ritratto di Ugo Foscolo (1807)

Biografia

Ugo Foscolo, battezzato con il nome Niccolò Ugo, nasce nell’isola greca di Zante nel 1778. Il padre, Andrea, è un medico veneziano, mentre la madre è greca, Diamantina Spathis. Ancora bambino, si reca a Spalato, insieme alla famiglia, nella quale riceve i primi rudimenti culturali nel seminario della città. Dopo la morte del padre, avvenuta quando lui aveva appena dieci anni, viene rimandato dai parenti ellenici, mentre la madre raggiunge Venezia. Si recherà, quasi non conoscendo l’italiano, dalla genitrice nel 1792 e nella città lagunare, pur nelle difficoltà economiche, approfondisce da solo gli studi classici e le letture di autori moderni, affacciandosi, pur ragazzo, negli ambienti intellettuali veneziani e dando prova di sé con quelli che potremo definire “abbozzi” letterari. Frequenta i salotti aristocratici in compagnia di altri scrittori, fra cui quello di Isabella Teotochi Albrizzi, che sarà la prima di una lunga serie di amori.

La casa veneziana di Foscolo

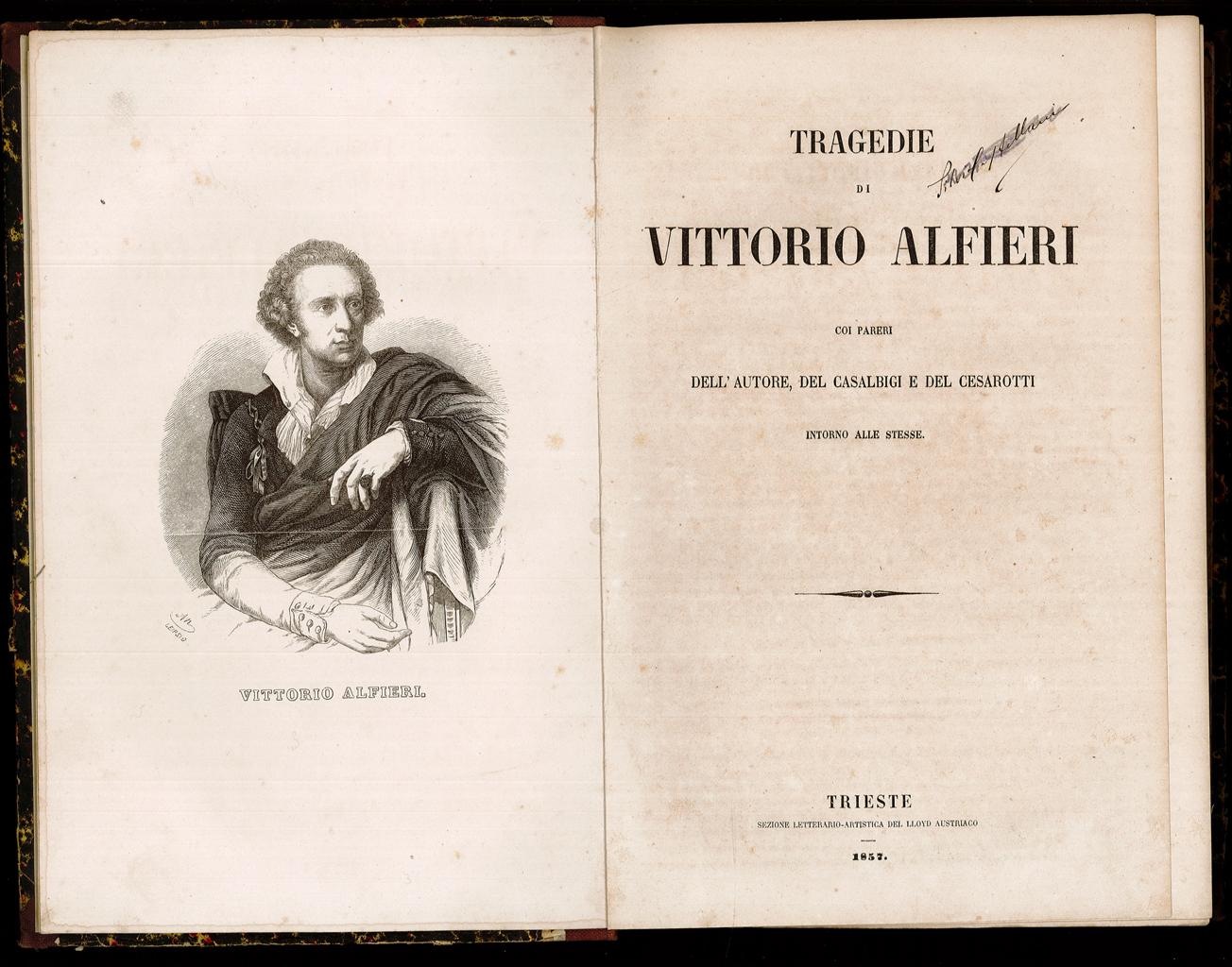

Foscolo si getta a capofitto anche nella vita politica e civile, mostrando simpatia per le idee democratiche e rivoluzionarie che provenivano dalla Francia e, sul piano culturale, progetta un vero e proprio Piano di studi, da lui redatto nel 1796, all’interno del quale troviamo l’ideazione di un romanzo Laura, lettere (il primo abbozzo di Jacopo Ortis). All’arrivo di Napoleone, trasformata l’Italia del nord in repubbliche, dapprima, sospetto al governo veneziano, si rifugia nei colli Euganei, ma al ritorno nella città lagunare fece rappresentare il Tieste (1797) tragedia di stile alferiano piena di accenti libertari. Il successo che le arrise mise ancor di più in sospetto Foscolo che, raggiunta Bologna si arruola nell’esercito della Repubblica Cisalpina; e in questa città che scrisse l’ode A Bonaparte liberatore. Nel frattempo anche Venezia viene conquistata dal generale corso: tornato nella sua città liberata, viene chiamato a svolgere l’incarico di segretario della municipalità, ma proprio durante il suo servizio si rende conto dell’ambiguità del generale francese.

Nel 1797, con il trattato di Campoformio, Napoleone cedeva Venezia all’Austria in cambio di Milano. Deluso dal generale corso, esilia nella città lombarda, dove frequenta grandi autori, fra cui Parini e Monti. Collabora quindi alla redazione del Monitore italiano, giornale che promuove una visione patriottica e libertaria per l’Italia. Costretto il giornale alla chiusura, si rifugia nuovamente a Bologna. Comincia a pubblicare, senza portarlo a conclusione, il romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis (edizione del 1798 o anche detta edizione Sassoli). Quando le truppe austro-russe scendono in Italia (a seguito della campagna d’Egitto di Napoleone) Foscolo si arruola con l’esercito francese, combattendo dapprima a Bologna e rimanendone ferito, quindi trasferendosi a Genova, per difendere la repubblica; qui nasce l’ode A Luigia Pallavicini caduta da cavallo. Tra il 1801 ed il 1803, rimasto all’interno dell’esercito francese, compie vari incarichi: si ritrova dapprima a Firenze, dove vive una travolgente passione per Isabella Roncioni; torna a Milano dove nasce un nuovo amore per Antonietta Fagnani, ma è un periodo estremamente fecondo a livello culturale: corregge l’Ortis e pubblica un volume che raccoglie la sua produzione poetica che contiene alcuni suoi capolavori come la seconda ode All’amica risanata e i celeberrimi sonetti In morte del fratello Giovanni, A Zacinto, Alla sera.

Foscolo decide quindi di arruolarsi nell’esercito che avrebbe dovuto sbarcare in Inghilterra ed in terra francese si dedicherà a traduzioni, fra cui il Viaggio sentimentale di Sterne. E’ in questa occasione che Foscolo si ritroverà padre di Mary, che egli chiamerà col nome di Floriana. Tornato a Milano, nel Regno d’Italia, dà alle stampe il suo capolavoro I Sepolcri. Nominato professore presso l’università di Pavia, il Foscolo tiene la prolusione inaugurale Dell’origine e dell’ufficio della letteratura, ma la cattedra verrà soppressa. Scrive l’Ajace, tragedia di stampo alfieriano, ma accusato dalla polizia di aver voluto rappresentare dietro le spoglie del tiranno greco, la figura di Napoleone, viene invitato ad allontanarsi dalla città.

Quindi Foscolo lascia di nuovo Milano e si rifugia a Firenze, dove sembra trovare una maggiore serenità, testimoniata dal progetto di lavoro su Le Grazie, elaborandone il nucleo fondamentale.

Alla caduta di Napoleone, Foscolo si rifiuta di collaborare con il governo austriaco restaurato, si rifugia dapprima in Svizzera, ma ricercato dalla polizia, si rifugia in Inghilterra, tra le braccia della figlia Floriana. Si isola sempre più, circondato da debiti. Muore nel 1827 in un sobborgo di Londra. Dopo il raggiungimento dell’unità le sue ossa verranno trasferite a Firenze, a Santa Croce.

Personalità

La vita del Foscolo e la sua ideologia si può dire sia figlia di tre elementi, storici e letterari, che la forgiarono:

- il ’700, col suo illuminismo;

- la fine del secolo con la Rivoluzione Francese e l’avventura napoleonica, nonché con il neoclassicismo e le personalità di Parini e Alfieri;

- e il primo ’800, con la cultura nordica europea e sturmundraghiana.

Tuttavia egli riuscì, nonostante le diverse influenze a costruirsi una vera e propria individualità, assolutamente nuova nell’Italia di allora, che fece di lui una persona talmente eccezionale da costituire, sin da quando era in vita, un vero e proprio mito, fortemente operante per gli intellettuali immediatamente successivi.

Egli infatti, con il suo amore per la libertà e l’odio cocente per chi non la rispetta, le sue avventure sentimentali (molte le donne del Foscolo), il gioco, i debiti, ci offre il primo esempio di biografia romantica, sostanziata in quel “genio e sregolatezza” che è tipico dell’intellettuale europeo. Si direbbe che il corso dell’esperienza foscoliana abbia qualcosa di provvisorio, di non definito, che insomma, nonostante la sua formazione illuministica, egli ubbidisca maggiormente all’istinto più che alla ragione, ma forse questo non corrisponderebbe alla realtà. La sua capacità invece è nel dominio, attraverso la parola poetica, di tutte le sue pulsioni. Egli, infatti, riesce, a volte più a volte meno, a dominare quello “spirto guerrier ch’entro (gli) rugge” entro un’armonia, un equilibrio, un ordine intellettuale e morale tipico del nostro autore, che lo stessa retorica classica, nonché l’esperienza alfieriana, gli avevano insegnato. Ed è proprio in questo dominio delle passioni nella pagina scritta che il Foscolo incontra la cultura europea, di cui assimila gli aspetti più congeniali del suo tempo, senza rinnegare il neoclassicismo di cui il nostro autore fa parte. Insomma nel Foscolo c’è l’esigenza di riempire quel vuoto fra mondo reale (romanticismo) e mondo ideale (neoclassicismo), inserendo fra essi tutto il suo sentire e il suo modo di percepire il mondo circostante. Ma per far questo è necessario liberarsi dallo statuto dell’intellettuale asservito al potere, per questo Foscolo deve vivere del suo lavoro: scrive sui giornali, insegna, fa il critico letterario e via dicendo.

Il romanzo

Il genere “romanzo” cui attende Foscolo è quello epistolare. Esso ebbe, all’inizio dell’Ottocento, vasta eco grazie anche ai successi internazionali dell’opera di Rousseau, la Nouvelle Eloise (1761) nella quale, attraverso lettere di vari personaggi, si ripercorreva la storia di un amore sfortunato, e, soprattutto I dolori del giovane Werther di Goethe del 1776, in cui si racconta l’impossibilità da parte di Werther d’amare Lotte, già promessa ad Albert e che si conclude con un suicidio.

Le ultime lettere di Jacopo Ortis, modellata in gran parte su quella goethiana, è la prima opera tipicamente foscoliana: esce per la prima volta nel 1798 col titolo Vera storia di due amanti infelici, ma l’opera è solo in parte del Foscolo; costretto ad interromperla, viene proseguita, per volere dell’editore, da Angelo Sassoli. Nel 1802 esce il romanzo terminato dal Foscolo, che poi lo corregge nel 1816-1817.

Il romanzo è in forma epistolare: dopo che Venezia è stata ceduta da Napoleone all’Austria, Jacopo Ortis si rifugia, deluso, presso i colli Euganei, dove incontra Teresa e se ne innamora; ma il padre di lei l’ha già promessa al ricco Odoardo. Quindi il giovane amareggiato per l’infelice amore e braccato dalla polizia si spinge in diverse città d’Italia, dapprima a Firenze, dove visita i sepolcri di Santa Croce, a Milano, dove incontra il Parini e a Ravenna, dove s’inchina di fronte alla tomba di Dante; disperato torna nel Veneto: rivede Teresa ormai sposa, saluta la madre e si uccide.

Il romanzo si apre con un invito da parte dell’amico di Jacopo al lettore:

AL LETTORE

Pubblicando queste lettere, io tento di erigere un monumento alla virtù sconosciuta; e di consecrare alla memoria del solo amico mio quelle lagrime, che ora mi si vieta di spargere su la sua sepoltura. E tu, o Lettore, se uno non sei di coloro che esigono dagli altri quell’eroismo di cui non sono eglino stessi capaci, darai, spero, la tua compassione al giovine infelice dal quale potrai forse trarre esempio e conforto.

Lorenzo Alderani

Già da questa premessa si può capire la struttura che sottende il romanzo: esso infatti contiene solo le lettere di Jacopo e non quelle di risposta dello stesso Lorenzo; ciò serve a disegnare una biografia eroica, modellata su quella di Alfieri, dalla quale soltanto coloro che possiedono lo stesso “alto sentire”, potranno trarre “esempio e conforto”.

LA DELUSIONE POLITICA

Dai Colli Euganei, 11 Ottobre 1797

Il sacrificio della patria nostra è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà concessa non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so: ma vuoi tu ch’io per salvarmi da chi m’opprime mi commetta a chi mi ha tradito? Consola mia madre: vinto dalle sue lagrime le ho obbedito, e ho lasciato Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le più feroci. Or dovrò io abbandonare anche questa mia solitudine antica, dove, senza perdere dagli occhi il mio sciagurato paese, posso ancora sperare qualche giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare, Lorenzo: quanti sono dunque gli sventurati? E noi, pur troppo, noi stessi Italiani ci laviamo le mani nel sangue degl’Italiani. Per me segua che può. Poiché ho disperato e della mia patria e di me, aspetto tranquillamente la prigione e la morte. Il mio cadavere almeno non cadrà fra braccia straniere; il mio nome sarà sommessamente compianto da pochi uomini buoni, compagni delle nostre miserie; e le mie ossa poseranno su la terra de’ miei padri.

Il testo “nazionalizza” il romanzo epistolare in senso patriottico. In esso infatti il tema politico è presente sia sul piano personale (l’esilio) sia su quello più generale delle lotte fratricide. La lettera si apre con la delusione, provata dal protagonista (e quindi da Ugo) per il trattato di Campoformio, continua con il “tradimento” politico e si chiude con l’idea di morte. Si potrebbe quasi dire che alla “morte” della patria nell’incipit, corrisponda il vagheggiamento della morte dell’eroe, quasi a instaurare un rapporto tra Jacopo e patria. A questo tema si lega quella tomba “lagrimata”, che a sua volta è strettamente connesso con quello di patria: tema sviluppato, in seguito nella produzione poetica.

Andrea Appiani: Ritratto di Ugo Foscolo da giovane (1802)

LA LETTERATURA

18 Ottobre 1797

Michele mi ha recato il Plutarco, e te ne ringrazio. Mi disse che con altra occasione m’invierai qualche altro libro; per ora basta. Col divino Plutarco potrò consolarmi de’ delitti e delle sciagure dell’umanità volgendo gli occhi ai pochi illustri che quasi primati dell’umano genere sovrastano a tanti secoli e a tante genti. Temo per altro che spogliandoli della magnificenza storica e della riverenza per l’antichità, non avrò assai da lodarmi né degli antichi, né de’ moderni, né di me stesso – umana razza!

Di fronte alla delusione politica, Jacopo cerca conforto nella letteratura e più espressamente nella lettura delle biografie plutarchiane, che tanto avevano affascinato anche Alfieri. Egli, come il suo predecessore ricerca in esse il lato eroico, ma sottolinea anche che, spogliandoli della loro magnificenza, resa loro dall’antichità, possa scoprirne le bassezze umane, approdando così verso un crudo pessimismo. D’altra parte tale posizione può essergli stata suggerita dallo stesso Napoleone, dapprima lodato per aver liberato la patria quindi odiato per averla ceduta all’Austria.

Isabella Teotochi Albrizzi: Una delle tante donna amate da Foscolo

L’AMORE

26 Ottobre 1797

La ho veduta, o Lorenzo, la “divina fanciulla”; e te ne ringrazio. La trovai seduta miniando il proprio ritratto. Si rizzò salutandomi come s’ella mi conoscesse, e ordinò a un servitore che andasse a cercar di suo padre. Egli non si sperava, mi diss’ella, che voi sareste venuto; sarà per la campagna; né starà molto a tornare. Una ragazzina le corse fra le ginocchia dicendole non so che all’orecchio. E’ un amico di Lorenzo, le rispose Teresa, è quello che il babbo andò a trovare l’altr’jeri. Tornò frattanto il signor T***: m’accoglieva famigliarmente, ringraziandomi che io mi fossi sovvenuto di lui. Teresa intanto, prendendo per mano la sua sorellina, partiva. Vedete, mi diss’egli, additandomi le sue figliuole che uscivano dalla stanza; eccoci tutti. Proferì, parmi, queste parole come se volesse farmi sentire che gli mancava sua moglie. Non la nominò. Si ciarlò lunga pezza. Mentr’io stava per congedarmi, tornò Teresa: Non siamo tanto lontani, mi disse; venite qualche sera a veglia con noi. Io tornava a casa col cuore in festa. – Che? lo spettacolo della bellezza basta forse ad addormentare in noi tristi mortali tutti i dolori? vedi per me una sorgente di vita: unica certo, e chi sa! fatale. Ma se io sono predestinato ad avere l’anima perpetuamente in tempesta, non è tutt’uno?

Altra consolazione l’amore e la bellezza femminile. La lettera in cui ci viene presentata Teresa, si può suddividere in due parti: la prima presenta il ritratto della ragazza nel suo ambiente familiare, che sembra qui visto con nostalgia da parte dell’esule; l’altra la tempesta interiore che la “bellezza” può procurare in un animo romanticamente passionale come quello di Jacopo. E’ come se il Foscolo voglia già sottolineare il dualismo che gli rode l’anima: da una parte un ritratto dolce, scandito da gesti “leggiadri” (il disegno, la sorellina che le corre in grembo, il padre che le osserva con amore) dall’altra il fato (“fatale”, dice nell’ultima proposizione) quasi a prefigurare già un destino di morte.

In un’altra lettera, infatti, ci viene presentato Odoardo, il promesso sposo di Teresa, che, pur avendo le piccole qualità “borghesi”, amate dal sig. T***, manca proprio di quella passionalità che costituisce il fulcro del sentire ortisiano; quindi appare al protagonista come freddo, incapace di vero amore, dilettante nei giudizi letterari; insomma un vero e proprio alter-ego del protagonista.

Nella consapevolezza dell’impossibilità dell’amore per Teresa, Jacopo lascia i colli, e vaga in diverse città. Tra queste peregrinazioni importante è l’arrivo a Milano, dove incontra il vecchio Giuseppe Parini:

L’INCONTRO COL PARINI

Milano, 4 dicembre 1798

Ier sera dunque io passeggiava con quel vecchio venerando nel sobborgo orientale della città sotto un boschetto di tigli: egli si sosteneva da una parte sul mio braccio, dall’altra sul suo bastone: e talora guardava gli storpii suoi piedi, e poi senza dire parola volgevasi a me, quasi si dolesse di quella sua infermità, e mi ringraziasse della pazienza con la quale io lo accompagnava. S’assise sopra uno di que’ sedili ed io con lui: il suo servo ci stava poco discosto. Il Parini è il personaggio più dignitoso e più eloquente ch’io m’abbia mai conosciuto; e d’altronde un profondo, generoso, meditato dolore a chi non dà somma eloquenza? Mi parlò a lungo della sua patria: e fremeva e per le antiche tirannidi e per la nuova licenza. Le lettere prostituite: tutte le passioni languenti e degenerate in una indolente vilissima corruzione; non più la sacra ospitalità, non la benevolenza, non più l’amor figliale… e poi mi tesseva gli annali recenti e i delitti di tanti uomicciattoli ch’io degnerei di nominare se le loro scelleraggini mostrassero il vigore d’animo non dirò di Silla e di Catilina, ma di quegli animosi masnadieri che affrontano il misfatto quantunque gli vedano presso il patibolo… – Ma ladroncelli, tremanti, saccenti… più onesto insomma è tacerne. – A quelle parole io m’infiammava di un sovrumano furore, e sorgeva gridando: ché non si tenta? morremo? ma frutterà dal nostro sangue il vendicatore. – Egli mi guardò attonito: gli occhi miei in quel dubbio chiarore scintillavano spaventosi, e il mio dimesso e pallido aspetto si rialzò con un’aria minaccevole; io taceva, ma si sentiva ancora un fremito rumoreggiare cupamente dentro il mio petto. E ripresi: non avremo salute mai? ah se gli uomini si conducessero sempre al fianco la morte, servirebbero così vilmente? Il Parini non apria bocca, ma stringendomi il braccio mi guardava ogni ora più fisso. Poi mi trasse come accennandomi perch’io tornassi a sedermi: e pensi tu, proruppe, che s’io discernessi un barlume di libertà, mi perderei ad onta della mia inferma vecchiaia in questi vani lamenti? o giovine degno di un altro secolo, se non puoi spegnere quel tuo ardore fatale ché non lo volgi ad altre passioni? Allora io guardai nel passato… allora io mi volgeva avidamente al futuro, ma io errava sempre nel vano e le mie braccia tornavano deluse senza pur poter mai stringere nulla e conobbi tutta la disperazione del mio stato. Narrai a quel grande Italiano la storia delle mie passioni, e gli dipinsi Teresa come uno di que’ genii celesti i quali par che discendano ad illuminare la stanza tenebrosa di questa vita. E alle mie parole e al mio pianto, il vecchio pietoso più volte sospirò dal cuore profondo. No, io gli dissi, non veggo più che il sepolcro: ho una madre tenera e benefica; spesso mi sembrò di vederla calcare tremando le mie pedate e seguirmi fino a sommo il monte, donde io stava per diruparmi, e mentre era quasi con tutto il corpo abbandonato nell’aria … ella afferravami per la falda delle vesti, e mi ritraeva, ed io volgendomi non udiva più che il suo pianto. Pure… s’ella sapesse tutti i feroci miei mali implorerebbe ella stessa dal cielo il termine degli ansiosi miei giorni. Ma l’unica fiamma vitale che anima ancora questo travagliato mio corpo è la speranza di tentare la libertà della patria. – Egli sorrise mestamente, e poiché s’accorse che la mia voce infiochiva, e i miei sguardi si abbassavano immoti sul suolo, ricominciò: forse questo tuo furore di gloria potrebbe trarti a difficili imprese, ma… credimi, la fama degli eroi spetta un quarto alla loro audacia, due quarti alla sorte, e l’altro quarto a’ loro delitti. Ma se ti reputi bastevolmente fortunato e crudele per aspirare a questa gloria, pensi tu che i tempi te ne porgano i mezzi? i gemiti di tutte le età, e questo giogo della nostra patria non ti hanno per anco insegnato che non si dee aspettare libertà dallo straniero? chiunque s’intrica nelle faccende di un paese conquistato non ritrae che il pubblico danno, e la propria infamia. Quando e doveri e diritti stanno sulla punta della spada, il forte scrive le leggi col sangue e pretende il sacrificio della virtù. E allora? avrai tu la fama e il valore di Annibale che profugo cercava nell’universo un nemico al popolo Romano? – Né ti sarà dato di essere giusto impunemente. Un giovine dritto e bollente di cuore, ma povero di ricchezze, ed incauto d’ingegno come sei tu, sarà sempre o l’ordigno del fazioso, o la vittima del potente. E dove tu nelle pubbliche cose possa preservarti incontaminato dalla comune bruttura, oh! tu sarai altamente laudato, ma spento poscia dal pugnale notturno della calunnia; la tua prigione sarà abbandonata da’ tuoi amici, e il tuo sepolcro degnato appena di un secreto sospiro. – Ma poniamo che tu superando e la prepotenza degli stranieri, e la malignità de’ tuoi concittadini, e la corruzione de’ tempi, potessi aspirare al tuo intento… di’? spargerai tutto il sangue col quale conviene nutrire una nascente repubblica? arderai le tue case con le faci della guerra civile? unirai col terrore i partiti? spegnerai con la morte le opinioni? adeguerai con le stragi le fortune? ma se tu cadi tra via, vediti esecrato dagli uni come demagogo, dagli altri come tiranno. Gli amori della moltitudine sono brevi ed infausti: giudica, più che dall’intento, dalla fortuna; chiama virtù il delitto utile, e scelleraggine l’onestà che le pare dannosa; e per avere i suoi plausi, conviene o atterrirla, o ingrassarla, e ingannarla sempre. E ciò sia. Potrai tu allora inorgoglito dalla sterminata fortuna reprimere in te la passione del supremo potere che ti sarà fomentata e dal sentimento della tua superiorità, e dalla conoscenza del comune avvilimento? I mortali sono naturalmente schiavi, naturalmente tiranni, naturalmente ciechi. Intento tu allora a puntellare il tuo trono, di filosofo saresti fatto tiranno, e per pochi anni di possanza e di tremore avresti perduta la tua pace, e confuso il tuo nome fra la immensa turba dei despoti. – Ti avanza ancora un seggio fra i capitani il quale si afferra per mezzo di un ardire feroce, di una avidità che rapisce per profondere, e spesso di una viltà, per cui si lambe la mano che t’aita a salire. Ma… – o figliuolo! l’umanità geme al nascere di un conquistatore e non ha per conforto se non la speme di sorridere su la sua bara. – Tacque; ed io dopo lunghissimo silenzio esclamai: O Cocceo Nerva! tu almeno sapevi morire incontaminato. – Il vecchio mi guardò… Se se tu né speri, né temi fuori di questo mondo… – e mi stringeva la mano – ma io…! – Alzò gli occhi al cielo, e quella severa sua fisonomia si raddolciva di un soave conforto, come s’ei lassù contemplasse tutte le sue speranze. – Intesi un calpestio che s’avanzava verso di noi; e poi travidi gente fra’ tigli; ci rizzammo, ed io l’accompagnai sino alle sue stanze.

Due sono i numi tutelari del letterato Foscolo: Parini e Alfieri. Il suo alter-ego Ortis non riuscirà ad incontrare l’astigiano, chiuso nella sua proverbiale misantropia, ma troverà il civile Parini, ormai vecchio, ritratto qui come il poeta stesso si era descritto ne La caduta, malfermo e claudicante. Foscolo apprezza così tanto questi due intellettuali, da trasformarli non in coloro che chiudono il secolo, ma in coloro che, interpreti della poesia civile e della libertà, s’incarnano nello stesso suo animo. E non importa se tale interpretazione non risponda alla “realtà” storica: il primo non avrebbe certamente fremuto per amor dell’Italia, il secondo non avrebbe condiviso il senso titanico di libertà con gente incapace di alto sentire (necessaria nella lotta per ottenere una libertà politica). Si è che l’autore veneziano li idealizza, incarnando il loro sentire (la poesia come compito civile ed il rigore morale per Parini, ripresa del lessico e dello stile di Alfieri) e rendendolo così foscoliano.

LETTERA DA VENTIMIGLIA

Ventimiglia, 19 e 20 Febbraro 1799

I tuoi confini, o Italia, sono questi; ma sono tutto dì sormontati d’ogni parte dalla pertinace avarizia delle nazioni. Ove sono dunque i tuoi figli? Nulla ti manca se non la forza della concordia. Allora io spenderei gloriosamente la mia vita infelice per te: ma che può fare il solo mio braccio e la nuda mia voce? – Ov’è l’antico terrore della tua gloria? Miseri! noi andiamo ognor memorando la libertà, e la gloria degli avi le quali quanto più splendono tanto più scoprono la nostra abbietta schiavitù. Mentre invochiamo quelle ombre magnanime, i nostri nemici calpestano i loro sepolcri. E verrà forse un giorno che uniti perdendo e le sostanze, e l’intelletto, e la voce sarem fatti simili agli schiavi domestici degli antichi, o trafficati come i miseri negri, e vedremo i nostri padroni schiudere le tombe e disseppellire, e disperdere al vento le ceneri di que’ Grandi per annientarne le ignude memorie, – poiché oggi i nostri fasti ci sono cagione di superbia, ma non eccitamento dell’antico letargo.

Così grido quando io mi sento insuperbire nel petto il nome Italiano e rivolgendomi intorno io cerco nè trovo più la mia patria. Ma poi dico: pare che gli uomini sieno i fabbri delle proprie sciagure, ma le sciagure derivano dall’ordine universale, e il genere umano serve orgogliosamente e ciecamente ai destini. Noi argomentiamo sugli eventi di pochi secoli: che sono eglino nell’immenso spazio del tempo? Pari alle stagioni della nostra vita mortale pajono talvolta gravi di straordinarie vicende, le quali pur sono comuni e necessarj effetti del tutto. L’universo si controbilancia. Le nazioni si divorano perché una non potrebbe sussistere senza i cadaveri dell’altra. Io guardando da queste Alpi l’Italia piango e fremo, e invoco contro agl’invasori vendetta; ma la mia voce si perde tra il fremito di tanti popoli trapassati, quando i romani rapivano il mondo; cercavano oltre i mari e i deserti nuovi imperi da devastare, manomettevano gl’Iddìi de’ vinti, incatenavano principi e popoli liberissimi, finché non trovando più dove insanguinare i lor ferri li ritorceano contro le proprie viscere. Così gli Israeliti trucidavano i pacifici abitatori di Canaan, e i Babilonesi poi strascinarono nella schiavitù i sacerdoti, le madri, e i figliuoli del popolo di Giuda. Così Alessandro rovesciò l’Impero di Babilonia; e dopo avere arsa passando tutta la terra, si crucciava che non vi fosse un altro universo. Cosi gli Spartani tre volte smantellarono Messene e tre volte cacciarono dalla Grecia i Messeni che pur Greci erano e della stessa religione e nipoti de’ medesimi antenati. Così sbranavansi gli antichi Italiani finché furono ingojati dalla fortuna di Roma. Ma in pochissimi secoli la regina del mondo divenne preda de’ Cesari , de’ Neroni, de’ Costantini, de’ Vandali, e dei Papi. Oh quanto fumo di umani roghi ingombrò il cielo dell’America, o quanto sangue d’innumerabili popoli che né timore né invidia recavano agli Europei, fu dall’oceano portato a contaminare d’infamia le nostre spiagge! ma quel sangue sarà un dì vendicato e si rovescierà su i figli degli Europei! Tutte le nazioni hanno lo loro età. Oggi sono tiranne per maturare la propria schiavitù di domani: e quei che pagavano dinanzi vilmente il tributo, lo imporranno un giorno col ferro e col fuoco. Il mondo è una foresta di belve. La fame, i diluvj , e la peste sono nella natura come la sterilità di un campo che prepara l’abbondanza per l’anno vegnente: e chi sa? Fors’anche le sciagure di questo globo apparecchiano la felicità di un altro.

Frattanto noi chiamiamo pomposamente virtù tutte quelle azioni che giovano alla sicurezza di chi comanda e alla paura di chi serve. I governi impongono giustizia: ma potrebbero eglino imporla se per regnare non l’avessero prima violata? Chi ha derubato per ambizione le intere province, manda solennemente alle forche chi per fame invola del pane. Onde quando la forza ha rotti tutti gli altrui diritti, per serbarli poscia a se stessa inganna i mortali con le apparenze del giusto, finché un’altra forza non la distrugga. Eccoti il mondo, e gli uomini. Sorgono frattanto d’ora in ora alcuni più arditi mortali; prima derisi come frenetici, e sovente come malfattori, decapitati: che se poi vengono patrocinati dalla fortuna ch’essi credono lor propria, ma che in somma non è che il moto prepotente delle cose, allora sono obbediti e temuti, e dopo morte deificati. Questa è la razza degli eroi, de’ capisette, e de’ fondatori delle nazioni i quali dal loro orgoglio e dalla stupidità de’ volghi si stimano saliti tant’alto per proprio valore; e sono cieche ruote dell’oriuolo. Quando una rivoluzione nel globo è matura, necessariamente vi sono gli uomini che la incominciano, e che fanno de’ loro teschj sgabello al trono di chi la compie. E perché l’umana schiatta non trova né felicità né giustizia sopra la terra, crea gli Dei protettori della debolezza e cerca premj futuri del pianto presente. Ma gli Dei si vestirono in tutti i secoli delle armi de’ conquistatori: e opprimono le genti con le passioni, i furori, e le astuzie di chi vuole regnare.

Lorenzo, sai tu dove vive ancora la vera virtù? in noi pochi deboli e sventurati; in noi, che dopo avere sperimentati tutti gli errori, e sentiti tutti i guai della vita, sappiamo compiangerli e soccorrerli. Tu o Compassione, sei la sola virtù! tutte le altre sono virtù usuraje.

Ma mentre io guardo dall’alto le follie e le fatali sciagure della umanità, non mi sento forse tutte le passioni e la debolezza ed il pianto, soli elementi dell’uomo? Non sospiro ogni dì la mia patria? Non dico a me lagrimando: Tu hai una madre e un amico – tu ami – te aspetta una turba di miseri, a cui se’ caro, e che forse sperano in te – dove fuggi? anche nelle terre straniere ti perseguiranno la perfidia degli uomini e i dolori e la morte: qui cadrai forse, e niuno avrà compassione di te; e tu senti pure nel tuo misero petto il piacere di essere compianto. Abbandonato da tutti, non chiedi tu ajuto dal Cielo? non t’ascolta; eppure nelle tue afflizioni il tuo cuore torna involontario a lui – va, prostrati; ma all’are domestiche.

O natura! hai tu forse bisogno di noi sciagurati, e ci consideri come i vermi e gl’insetti che vediamo brulicare e moltiplicarsi senza sapere a che vivano? Ma se tu ci hai dotati del funesto istinto della vita sì che il mortale non cada sotto la soma delle tue infermità ed ubbidisca irrepugnabilmente a tutte le tue leggi, perché poi darci questo dono ancor più funesto della ragione? Noi tocchiamo con mano tutte le nostre calamità ignorando sempre il modo di ristorarle.

Perché dunque io fuggo? e in quali lontane contrade io vado a perdermi? dove mai troverò gli uomini diversi dagli uomini? O non presento io forse i disastri, le infermità, e la indigenza che fuori della mia patria mi aspettano? – Ah no! Io tornerò a voi, o sacre terre, che prime udiste i miei vagiti, dove tante volte ho riposato queste mie membra affaticate, dove ho trovato nella oscurità e nella pace i miei pochi diletti, dove nel dolore ho confidato i miei pianti. Poiché tutto è vestito di tristezza per me, se null’altro posso ancora sperare che il sonno eterno della morte – voi sole, o mie selve, udirete il mio ultimo lamento, e voi sole coprirete con le vostre ombre pacifiche il mio freddo cadavere. Mi piangeranno quegli infelici che sono compagni delle mie disgrazie – e se le passioni vivono dopo il sepolcro, il mio spirito doloroso sarà confortato da’ sospiri di quella celeste fanciulla ch’io credeva nata per me, ma che gl’interessi degli uomini e il mio destino feroce mi hanno strappata dal petto.

Ventimiglia

E’ questo uno dei passi più importanti dell’intero romanzo; all’inizio si coglie fortemente il tema patriottico, che se anche riprende una suggestione letteraria petrarchesca (Ben provide Natura al nostro stato, quando de l’Alpi schermo pose fra noi et la tedesca rabbia), la valorizza contrapponendo la pochezza degli italiani e la grandiosità della natura che protegge, naturalmente, il nostro territorio. Segue poi una riflessione sulla storia, anch’essa di origine vichiana, in cui sottolinea la ciclicità e la forza bruta che la sovrasta. Questa forza bruta è ritenuta virtù quando si raggiunge il potere, a cui si piegano le leggi e la religione, fatte solo per confermare il potere stesso (si noti il pessimismo storico foscoliano, di contro all’ottimismo illuminista); da ultimo la definizione di vera virtù, che è quella di chi non persegue il potere, ma di chi, con dolore, sa esprimersi con “nuda voce”, cioè con la poesia disarmata, portatrice di pace. Questa frattura fra “virtù falsa” e “virtù vera” non può che risolversi nell’esilio: non un esilio del corpo, ma un esilio dell’anima, che coincide con la morte nella propria patria.

Il romanzo foscoliano, come già detto, si pone subito a fianco della grande letteratura europea, ma pur riprendo le suggestioni, soprattutto goethiane, lo personalizza. Infatti se l’autore tedesco, scrivendo una storia simile, denuncia l’impossibilità dell’uomo di vivere secondo le regole della natura (tema fortemente illuminato) privando l’uomo dell’amore, il Foscolo personalizza e quindi nazionalizza subito la sua materia: infatti vi è una precisa rispondenza tra i dati biografici e politici dell’autore stesso e il protagonista del suo romanzo. Ciò comporta un soggettivismo narrativo che spesso si traduce, nella pagina foscoliana, in un tono lirico e/o oratorio più che in un vero e proprio tono narrativo. Ciò è dovuto, soprattutto, dalla mancanza del genere romanzo nella nostra letteratura, che farà sì che il nostro debba necessariamente “inventarsi” una lingua, che non può, in una formazione classica come quella dell’autore, fare a meno della tradizione poetica italiana. Come si è già detto al tema di amore/morte, presente nei romanzi europei, si aggiunge quello politico. Il romanzo, infatti, nasce da una doppia delusione: la cessione di Venezia all’Austria e il vano amore per Teresa: delusione quindi di un uomo che si era costruito un ideale politico e sentimentale, puntualmente contraddetto dalla realtà. All’interno di questa struttura tutti i temi della produzione foscoliana: il valore della tomba, il culto della patria, della poesia e della libertà, che saranno poi ripresi e sviluppati in maniera diversa e più matura dal Foscolo maggiore.

La produzione poetica

Ne Le Odi, che riprendono il genere che il Parini aveva utilizzato per la sua produzione poetica, vediamo l’affermarsi di due miti che costituiscono punti fermi nell’evoluzione poetica e psicologica del nostro:

- l’esistenza della divinità femminile non negata all’uomo che mitiga la delusione sentimentale e politica

- la bellezza nella quale l’uomo s’immerge alla ricerca di un conforto.

Nella prima di esse (A Luigia Pallavicini caduta da cavallo), scritta nel 1800, si racconta appunto di un incidente accaduto alla contessa, che, sbalzata dal cavallo, aveva riportato ferite nel volto; il poeta augura alla donna di poter ritornare alla bellezza che la renderà simile a una dea; nella seconda (All’amica risanata) tale bellezza risulterà immortalata dalla poesia, dove si determina il mito della poesia eternatrice.

ALL’AMICA RISANATA

Qual dagli antri marini

l’astro più caro a Venere

co’ rugiadosi crini

fra le fuggenti tenebre

appare, e il suo vïaggio

orna col lume dell’eterno raggio;

sorgon così tue dive

membra dall’egro talamo,

e in te beltà rivive,

l’aurea beltate ond’ebbero

ristoro unico a’ mali

le nate a vaneggiar menti mortali.

Fiorir sul caro viso

veggo la rosa, tornano

i grandi occhi al sorriso

insidïando; e vegliano

per te in novelli pianti

trepide madri, e sospettose amanti.

Le Ore che dianzi meste

ministre eran de’ farmachi,

oggi l’indica veste

e i monili cui gemmano

effigïati Dei

inclito studio di scalpelli achei,

e i candidi coturni

e gli amuleti recano,

onde a’ cori notturni

te, Dea, mirando obliano

i garzoni le danze,

te principio d’affanni e di speranze:

o quando l’arpa adorni

e co’ novelli numeri

e co’ molli contorni

delle forme che facile

bisso seconda, e intanto

fra il basso sospirar vola il tuo canto

più periglioso; o quando

balli disegni, e l’agile

corpo all’aure fidando,

ignoti vezzi sfuggono

dai manti, e dal negletto

velo scomposto sul sommosso petto.

All’agitarti, lente

cascan le trecce, nitide

per ambrosia recente,

mal fide all’aureo pettine

e alla rosea ghirlanda

che or con l’alma salute April ti manda.

Così ancelle d’Amore

a te d’intorno volano

invidïate l’Ore.

Meste le Grazie mirino

chi la beltà fugace

ti membra, e il giorno dell’eterna pace.

Mortale guidatrice

d’oceanine vergini,

la parrasia pendice

tenea la casta Artemide,

e fea terror di cervi

lungi fischiar d’arco cidonio i nervi.

Lei predicò la fama

Olimpia prole; pavido

Diva il mondo la chiama,

e le sacrò l’elisio

soglio, ed il certo telo,

e i monti, e il carro della luna in cielo.

Are così a Bellona,

un tempo invitta amazzone,

die’ il vocale Elicona;

ella il cimiero e l’egida

or contro l’Anglia avara

e le cavalle ed il furor prepara.

E quella a cui di sacro

mirto te veggo cingere

devota il simolacro,

che presiede marmoreo

agli arcani tuoi Lari

ove a me sol sacerdotessa appari,

Regina fu, Citera

e Cipro ove perpetua

odora primavera

regnò beata, e l’isole

che col selvoso dorso

rompono agli Euri e al grande Ionio il corso.

Ebbi in quel mar la culla,

ivi erra ignudo spirito

di Faon la fanciulla,

e se il notturno zeffiro

blando sui flutti spira,

suonano i liti un lamentar di lira:

ond’io, pien del nativo

Aër sacro, su l’itala

grave cetra derivo

per te le corde eolie,

e avrai divina i voti

fra gl’inni miei delle insubri nipoti.

Antonietta Fagnani Arese

Come dalle profondità del mare, la stella più cara al pianeta di Venere appare (Lucifero) fra le tenebre che scompaiono con i suoi raggi, che sembrano capelli bagnati e abbellisce il suo cammino con i raggi dell’eterno sole, // così il tuo corpo divino si alza dal letto della malattia e in te la bellezza rivive, l’aura bellezza da cui soltanto ebbero conforto gli uomini, nati per fantasticare. // Vedo rifiorire nel tuo viso il colore roseo, torna il sorriso nei tuoi grandi occhi ammaliatori e nuovamente le madri timorose per i loro figli e le innamorate gelose si preoccupano ricominciando a piangere. // Le Ore che fino a poco fa erano le tristi amministratrici di medicine, oggi invece portano la veste indiana (di seta) e le collane in cui risplendono Dei effigiati, illustre lavoro di scultori greci, // gli stivaletti bianchi e i portafortuna per cui i giovanotti guardando te, o Dea, causa di affanno e di speranza, dimenticano le danze: // o quando adorni l’ arpa e con nuove melodie e con le morbide curve del tuo corpo che il bisso asseconda con facilità e intanto il tuo canto fra il sommesso mormorio vola // più pericoloso oppure quando disegni figure di ballo e affidando all’ aria il tuo corpo agile, bellezze sconosciute sfuggono dai vestiti e dal velo trascurato, scoprendo il petto ondeggiante. // Mentre ti muovi cadono le morbide trecce, lucide per l’ ambrosia recente, malamente trattenute dal pettine d’oro e dalla ghirlanda di rose che aprile ti dona, insieme alla salute. // Così le Ore, serve dell’amore, volano intorno a te invidiata, ma le Grazie guardino male colui che ti ricorda che la bellezza fugge e chi ti ricorda il giorno della morte. // La casta Artemide (Diana), nella sua vita mortale, guidatrice di ninfe dell’Oceano, abitava il monte Parrasio e faceva fischiare da lontano, per terrore dei cervi, i nervi dell’ arco di Cidone (Creta). // La poesia l’ha proclamata figlia degli Dei, il mondo spaventato la chiamava Dea e le ha consacrato il trono dei campi elisi, la freccia che non sbaglia e il carro della luna in cielo. // Allo stesso modo la poesia ha consacrato altri altari, a Bellona, amazzone un tempo, adesso ella prepara l’elmo, le cavalle e l’ ira guerresca contro l’ Inghilterra. // E quella dea (Venere) la cui statua di marmo ti vedo cingere devotamente in una corona di mirto affinché protegga le tue stanze segrete dove appari solo a me come sacerdotessa, // fu regina che regnò felice su Cipro e Citera, che godono di un perenne clima mite e che con le loro montagne ricoperte di boschi frangono il corso dei venti del mar Ionio. // Io sono nato in quel mare; qui vagabonda nudo lo spirito della fanciulla di Faona, Saffo, e se il venticello notturno spira dolcemente sulle onde, le spiagge suonano lamenti di lira: // perciò io, pieno della nativa sacra ispirazione traduco in poesia italiana per cui anche tu divinizzata, grazie ai miei versi, avrai l’ammirazione devota delle nipoti.

L’Ode si può suddividere in quattro parti: nella prima Foscolo esalta la bellezza esteriore della donna nei suoi atti consueti o cerimoniosi, quindi, nella parte centrale crea il collegamento tra poesia e bellezza: la sua presenza suscita invidia nelle altre donne e le divinità dell’amore guardino male chi le ricorda che la sua bellezza fugge via; segue la terza parte, caratterizzata dalla descrizione di tre divinità, sottolineando il loro aspetto mortale; conclude dicendo che, grazie alla sua poesia, anche lei diventerà una divinità perché la sua bellezza non morirà mai.

E’ quest’ultimo il tema dominante dell’intera ode: se infatti nella prima aveva cantato la bellezza, capace di consolare, qui si esalta la poesia, capace d’eternarla. Tale concetto s’esprime in forme eleganti, dal forte sapore neoclassico, con richiami lessicali e formali alla tradizione poetica italiana: tuttavia in questo tessuto formale Foscolo v’inserisce il tema del vagheggiamento d’una bellezza eterna, il senso della poesia come portatrice universale di valori, che supera il concetto del “puro” neoclassicismo, che tendeva alla forma perfetta e immutabile in sé, come unico valore per la poesia (si prenda, ad esempio, l’ode Alla Musa di Parini).

Foscolo nel 1799

I Sonetti sono 12, di cui 8 “minori” e 4 “maggiori”. Se quelli cosiddetti minori rappresentano un po’ la versione poetica del romanzo, in cui l’autobiografismo non riesce a diventare valore universale, questo non succede ne Alla Musa, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto, Alla sera che riescono a presentare in nota dolente la meditazione sulla sorte dell’uomo.

DI SE STESSO

Non son chi fui; perì di noi gran parte:

questo che avanza è sol languore e pianto.

E secco è il mirto, e son le foglie sparte

del lauro, speme al giovenil mio canto.

Perché dal dì ch’empia licenza e Marte

vestivan me del lor sanguineo manto,

cieca è la mente e guasto il core, ed arte

l’umana strage, arte è in me fatta, e vanto.

Che se pur sorge di morir consiglio,

a mia fiera ragion chiudon le porte

furor di gloria, e carità di figlio.

Tal di me schiavo, e d’altri, e della sorte,

conosco il meglio ed al peggior mi appiglio,

e so invocare e non darmi la morte.

Non so più colui che ero; gran parte di me è morta: / quel che mi resta è solo struggimento e pianto. / E il mirto (simbolo dell’amore) è secco, e le foglie d’alloro (simbolo di gloria poetica), primo incentivo alla mia poesia giovanile, sono avvizzite. // Perché dal giorno in cui un’empia licenza (l’anarchia rivoluzionaria) e Marte (la guerra) / mi rivestirono del loro manto di sangue, / la mia mente è diventata cieca, e guasto il cuore, e l’uccidere / altri uomini è diventato per me mestiere e vanto // Che se anche mi viene il pensiero di morte, / da questo proposito crudele mi distolgono, / l’ardente desiderio di gloria e l’affetto di figlio. / Così schiavo di me stesso, e d’altri, e del destino, / so qual è la cosa migliore di fare ma mi aggrappo a quella peggiore / e so invocare la morte ma non so darmela.

Questo sonetto, di cui non si conosce esattamente l’anno di composizione, fa parte comunque di quelli cosiddetti minori. A collocarlo tra il 1798 ed il 1800 non è soltanto l’insistita personalizzazione che rimanda all’autobiografismo ortisiano, ma anche la classica struttura del sonetto che presenta una perfetta rispondenza: ad ogni stanza corrisponde un periodo in sé concluso. In tale testo l’io emerge sin dal primo verso, mettendo in risalto un passato (presumibilmente felice) contro un presente, fatto di “languore e pianto”. Continua proprio nella prima stanza a parlare di disillusione e come nell’Ortis essa appare duplice: se qui è sentimentale e poetica, nel romanzo è sentimentale e politica. Nella seconda stanza appare invece il tema della guerra, a cui si aggiunge quello dell'”uccisione dei fratelli”, che inaugura in qualche modo, un tema caro agli uomini del nostro Risorgimento. Conclude quindi con il tema della morte, agognato ma non esplicitato, al contrario del suo personaggio (ci piace sottolineare l’identità tra conosco il meglio ed al peggior mi appiglio ed il verso petrarchesco et veggio il meglio, et al peggior m’appiglio).

Certo più universali ci appaiono i “sonetti” cosiddetti maggiori:

in Alla sera troviamo la corrispondenza tra paesaggio naturale e stato d’animo:

ALLA SERA

Forse perché della fatal quïete

tu sei l’imago a me sì cara vieni

o sera! E quando ti corteggian liete

le nubi estive e i zeffiri sereni,

e quando dal nevoso aere inquïete

tenebre e lunghe all’universo meni

sempre scendi invocata, e le secrete

vie del mio cor soavemente tieni.

Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme

che vanno al nulla eterno; e intanto fugge

questo reo tempo, e van con lui le torme

delle cure onde meco egli si strugge;

e mentre io guardo la tua pace, dorme

quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.

Forse perché tu assomigli (sei l’immagine) alla morte (la quiete voluta del fato), a me giungi così gradita, o Sera. Sia quando le nubi estive e le dolci brezze ti accompagnano festose, // sia quando porti sulla terra dal cielo pieno di neve le lunghe e paurose notti invernali, sempre giungi invocata, e penetri nelle più profonde vie del mio cuore in modo soave. // Mi fai immaginare con la mente le orme che giungono alla morte definitiva, e nel frattempo fugge questo tempo malvagio e s’accompagnano con lui la folla // delle preoccupazioni per le quali egli si consuma insieme a me; e mentre io osservo la tua tranquillità, si assopisce in me quello spirito combattivo che mi ruggisce dentro.

Ippolito Caffi: Venezia al tramonto

In questo sonetto, posto da Foscolo all’inizio della sua raccolta, appare evidente il rapporto tra l’ora del crepuscolo e la morte. Il poeta, infatti, “universalizza” la materia con l’avverbio di tempo “sempre”: non si tratta di un momento, ma, viceversa dell’eterna poesia che sa “cantare/percepire” la natura. Se ciò porterebbe Foscolo all’interno di un raffinato neoclassicismo, egli lo supera in quanto la stessa natura non è che la proiezione di uno stato d’animo che riesce a intuire nell’oscurità la morte e nel crepuscolo la “serena attesa” di essa, nel momento in cui la realtà storica e personale si presenta a lui caotica, tale da suscitargli “rabbia” quasi incontrollabile. Tutto ciò è tessuto con una evidente novità ritmica che unisce, attraverso arditi enjambement le due quartine e le due terzine, senza dimenticare l’ormai classica allitterazione in “r” dell’ultimo verso. Infatti la poesia è ben distinta in due momenti: se infatti la descrizione dell’io del poeta di fronte alla natura è di estatica comunione, la seconda diventa dinamica e i pensieri dell’autore sembrano prevalere sulla contemplazione, facendo diventare la sera un mezzo che lo porta all’infinito nulla e quindi a quella pace interiore che combatte contro il suo ribollente spirito.

In A Zacinto, l’universalità della poesia viene raggiunta dalla perfezione classica del sonetto e dai riferimenti verso miti rivissuti all’interno dell’animo del Foscolo.

A ZACINTO

Né più mai toccherò le sacre sponde

ove il mio corpo fanciulletto giacque,

Zacinto mia, che te specchi nell’onde

del greco mar da cui vergine nacque

Venere, e fea quelle isole feconde

col suo primo sorriso, onde non tacque

le tue limpide nubi e le tue fronde

l’inclito verso di colui che l’acque

cantò fatali, ed il diverso esiglio

per cui bello di fama e di sventura

baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.

Tu non altro che il canto avrai del figlio,

o materna mia terra; a noi prescrisse

il fato illacrimata sepoltura.

Io non toccherò più le rive sacre (della mia patria), dove trascorsi la mia fanciullezza, Zante mia, che ti specchi nel mare del mare greco dal quale nacque la dea // Venere che rese, coll’atto della sua nascita, quelle isole (che la circondano) fertili, per cui non passò sotto silenzio il tuo clima e la tua vegetazione il famoso verso di Omero // che cantò il mare fatale e lo straordinario esilio di Ulisse, che reso bello per la fama e la sventura baciò, infine, la sua petrosa Itaca. // Tu non avrai altro che il canto di tuo figlio, o mia madre terra; il destino ci ha prescritto una sepoltura senza lacrime.

In questo sonetto si fa più chiara la matrice “classica” di Foscolo: l’isola greca, Venere, Omero e Ulisse sono i termini “forti” di cui egli ci parla. Ma vediamo più attentamente i fitti parallelismi che egli utilizza con questi termini:

- L’isola greca e Venere appaiono ambedue come proiezioni “materne” e culturali: Venere, rendendo rigogliosa l’isola, ne ha permesso la lingua e la cultura;

- Omero è il poeta che ha cantato, nell’Odissea, l’esilio di Ulisse; Foscolo è colui che canta il suo esilio;

- Ulisse ha baciato la sua petrosa Itaca; Foscolo è colui che profetizza il suo seppellimento fuori dalla terra d’origine e quindi senza lacrime.

A livello ritmico la poesia è caratterizzata da due momenti; la prima occupa due terzi del componimento, dove prevale lì elemento descrittivo reso in forma classica. Si notino nelle tre stanze iniziali i tre monosillabi ad aprire il primo verso quasi a voler accentuare l’impossibilità; quindi il suo progredire attraverso una serie di enjambement che uniscono tra loro le stanze, rompendo strutturalmente la forma del sonetto. Ci piace ancora sottolineare una serie di rime nel 2°, 4°, 6° e 8°, tutte terminanti con -acque, a voler rimarcare l’orgogliosa provenienza del mare, mare a cui faranno riferimenti le figure d’Omero e Ulisse che proprio sul mare ambienta parte della sua Odissea. L’ultima strofa rappresenta l’amara riflessione del poeta sul proprio destino: il termine prescrive viene qui utilizzato come negazione, allo stesso modo di illacrimato (apax foscoliano) e cui ci rimandano entrambi al né più mai dell’incipit del sonetto.

Monumento a Ugo Foscolo nell’isola di Zante

In In morte del fratello Giovanni la morte del fratello viene rivissuta attraverso un classico della poesia latina, ma non vi è un semplice “rifacimento” ma un “rivivere” il dolore, pertanto quest’ultimo è universale.

IN MORTE DEL FRATELLO GIOVANNI

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo

di gente in gente, me vedrai seduto

su la tua pietra, o fratel mio, gemendo

il fior de’ tuoi gentil anni caduto.

La madre or sol suo dì tardo traendo

parla di me col tuo cenere muto,

ma io deluse a voi le palme tendo

e se da lunge i miei tetti saluto,

sento gli avversi numi, e le secrete

cure che al viver tuo furon tempesta,

e prego anch’io nel tuo porto quiete.

Questo di tanta speme oggi mi resta!

Straniere genti, l’ ossa mie rendete

allora al petto della madre mesta.

Un giorno, se io non sarò sempre costretto a fuggire tra popoli stranieri, mi vedrai seduto sulla tua tomba, o mio fratello, piangendo la tua morte precoce. // Mia madre, ora sola, trascinando la sua tarda età, parla di me con il tuo cenere muto; ma io, tendo verso voi le mie mani deluse (per l’esilio) e se da lontano saluto la mia patria, percepisco un destino avverso e le profonde preoccupazioni che si presentarono al tuo vivere come una tempesta, e prego anch’io, nel tuo porto (morte) l’eterno riposo. // Soltanto questo, di tante speranze, oggi a me resta! Stranieri, restituite allora fra le braccia della triste madre le mie ossa.

E’ chiaro, in questo sonetto, il riferimento al carme 101 del Liber catulliano: infatti il primo verso riprende il Multa per gentes et multa per aequora vectus, così come si può notare il rovesciamento tra la mutam cinerem al femminile per Catullo (naturalmente cinis è maschile in latino) e il muto cenere foscoliano (naturalmente cenere è femminile in italiano). Certo i riferimenti puntuali non possono che sottolineare il mito della poesia eternatrice: il dolore catulliano si riflette nel dolore foscoliano che attraverso un diverso codice linguistico, ma con l’utilizzo di traduzioni lessicali può esprimere lo stesso concetto rendendolo eterno. E’ evidente tuttavia la personalizzazione e nel contempo l’allontanamento della materia:

- Il fratello Giovanni si era realmente suicidato per debiti di gioco ed era seppellito a Venezia (personalizzazione);

- Riuso di Catullo con intento diverso: riti funebri per il poeta latino, impossibilità di piangere il fratello per Foscolo (allontanamento).

Tornano in questo sonetto i temi della tomba illacrimata, della morte, della madre, della patria: tutto ciò a significare come l’intera opera poetica (Odi e Sonetti) sia mossa da un’identica ispirazione che, in Foscolo, si muove tra neoclassicismo e preromanticismo.

Dei Sepolcri

Dopo queste prove il Foscolo tace per quattro anni, dedicandosi a studi e traduzioni. Ora si tratta di raccogliere tutti i temi precedentemente affrontati e dar loro forma in un’opera unitaria. Tale sarà il carme Dei Sepolcri, nato da un decreto napoleonico che vietava il seppellimento entro le mura cittadine. Per comodità divideremo il carme di 295 versi in più parti per capirne appieno il significato.

Prologo (vv 1-15):

All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne

confortate di pianto è forse il sonno

della morte men duro? Ove più il Sole

per me alla terra non fecondi questa

bella d’erbe famiglia e d’animali,

e quando vaghe di lusinghe innanzi

a me non danzeran l’ore future,

né da te, dolce amico, udrò più il verso

e la mesta armonia che lo governa,

né più nel cor mi parlerà lo spirto

delle vergini Muse e dell’amore,

unico spirto a mia vita raminga,

qual fia ristoro a’ dì perduti un sasso

che distingua le mie dalle infinite

ossa che in terra e in mar semina morte?

E’ forse la morte meno crudele se (posta) all’ombra dei cipressi e dentro le tombe confortate dal pianto? Quando il Sole non alimenterà più per me tutto il mondo vegetale e animale, e quando prive di illusioni davanti a me non ci saranno più ore, né ascolterò più il verso e la triste armonia che lo governa da te, dolce amico Pindemonte, né mi parlerà più l’ispirazione poetica e l’amore, unico ristoro a questa vita raminga, quale sarebbe il ristoro di una tomba che distingua le mie ossa dalle infinite che la morte distribuisce in terra e in mare?

Vi sono qui due domande retoriche nelle quali fortemente si sente l’influsso dell’ideologia illuminista foscoliana. Tuttavia basta ben guardare come la risposta negativa sia intessuta nel suo dettato da termini che non rimandano, soprattutto nell’aggettivazione a qualcosa che non risulti inanimato e freddo come la morte, ma viceversa riguardi la vita.

Sopravvivenza della morte grazie al ricordo (vv. 16-40):

Vero è ben, Pindemonte! Anche la Speme,

ultima Dea, fugge i sepolcri; e involve

tutte cose l’obblio nella sua notte;

e una forza operosa le affatica

di moto in moto; e l’uomo e le sue tombe

e l’estreme sembianze e le reliquie

della terra e del ciel traveste il tempo.

Ma perché pria del tempo a sé il mortale

invidierà l’illusion che spento

pur lo sofferma al limitar di Dite?

Non vive ei forse anche sotterra, quando

gli sarà muta l’armonia del giorno,

se può destarla con soavi cure

nella mente de’ suoi? Celeste è questa

corrispondenza d’amorosi sensi,

celeste dote è negli umani; e spesso

per lei si vive con l’amico estinto,

e l’estinto con noi, se pia la terra

che lo raccolse infante e lo nutriva,

nel suo grembo materno ultimo asilo

porgendo, sacre le reliquie renda

dall’insultar de’ nembi e dal profano

piede del vulgo, e serbi un sasso il nome,

e di fiori odorata arbore amica

le ceneri di molli ombre consoli.

Purtroppo è vero, Pindemonte! Anche la speranza, ultima dea (ultima a lasciare gli dei e l’uomo), abbandona i sepolcri, e la dimenticanza nella sua oscurità avvolge tutto; e la forza instancabile della natura le fiacca con il suo eterno movimento; e il tempo trasforma l’uomo e le sue tombe, l’ultimo atteggiamento e le cose restanti del cielo e della terra. Ma perché prima del tempo l’uomo mortale si priverà dell’illusione che, pur morto, lo trattiene sulla soglia della morte? Egli non vive anche sottoterra, quando non vedrà più la luce del giorno, se può risvegliarla attraverso il culto nella mente dei suoi cari? Divina è questa corrispondenza di sentimenti amorosi, è una dote divina negli uomini; e spesso grazie a lei noi viviamo con l’amico morto e lui vive con noi, a patto che la terra che lo fece nascere e crescere, offrendo l’approdo (della morte) nella sua terra, renda inviolabili le spoglie dalle intemperie atmosferiche e dal sacrilegio degli uomini e conservi una tomba il nome ed un albero amico, odoroso di fiori, consoli con dolci ombre le ceneri del mondo.

Ippolito Pindemonte, a cui Foscolo dedica il carme “Dei Sepolcri”

Riprendendo la “concezione naturalistica della natura” di Lavoisier (“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”) Foscolo offre una risposta negativa alle sue domande precedenti da un punto di fisico. Tuttavia, proprio attraverso la particella avversativa “ma” del verso 23, il nostro ci offre una diversa prospettiva, tutta sentimentale, in cui ribadisce, come nel romanzo e nei sonetti, l’importanza della tomba da un punto di vista laico.

L’importanza dell’amore per il ricordo (vv. 41-50):

Sol chi non lascia eredità d’affetti

poca gioja ha dell’urna; e se pur mira

dopo l’esequie, errar vede il suo spirto

fra ’l compianto de’ templi acherantei

o ricovrarsi sotto le grandi ale

del perdono d’Iddio; ma la sua polve

lascia alle ortiche di deserta gleba

ove né donna innamorata preghi,

né passeggier solingo oda il sospiro

che dal tumulo a noi manda Natura.

Soltanto a chi non lascia eredità di sentimenti non importa nulla della tomba; e se pure crede dopo la morte, vedrà la sua anima vagare fra i lamenti dei templi d’Acheronte o cercare rifugio sotto le grandi ali del perdono divino; ma lascerà le sue ceneri alle ortiche di una terra deserta, dove non vi sarà nessuna donna che preghi né un viandante solitario che possa udire il richiamo che la Natura ci manda dalla tomba.

Vengono qui riproposte l’importanza di una vita sotto il segno di un “significato sentimentale” che ancora non raggiunge l’eroismo e l’ateismo, “non cinico, ma certamente critico”, di chi nega la possibilità di una speranza di una sopravvivenza in terra a chi si affida solamente sul piano del peccato/redenzione e non su un piano civile.

Elogio dell’insepolto Parini (vv. 51-90):

Pur nuova legge impone oggi i sepolcri

fuor de’ guardi pietosi, e il nome a’ morti

contende. E senza tomba giace il tuo

sacerdote, o Talia, che a te cantando

nel suo povero tetto educò un lauro

con lungo amore, e t’appendea corone;

e tu gli ornavi del tuo riso i canti

che il lombardo pungean Sardanapalo

cui solo è dolce il muggito de’ buoi

che dagli antri abduani e dal Ticino

lo fan d’ozj beato e di vivande.

O bella Musa, ove sei tu? Non sento

spirar l’ambrosia, indizio del tuo Nume,

fra queste piante ov’io siedo e sospiro

il mio tetto materno. E tu venivi

e sorridevi a lui sotto quel tiglio

ch’or con dimesse frondi va fremendo

perché non copre, o Dea, l’urna del vecchio

cui già di calma era cortese e d’ombre.

Forse tu fra plebei tumuli guardi

vagolando. ove dorma il sacro capo

del tuo Parini? A lui non ombre pose

tra le sue mura la città, lasciva

d’evirati cantori allettatrice,

non pietra, non parola; e forse l’ossa

col mozzo capo g’’insanguina il ladro

che lasciò sul patibolo i delitti.

Senti raspar fra le macerie e i bronchi

la derelitta cagna ramingando

su le fosse, e famelica ululando;

e uscir del teschio, ove fuggìa la Luna,

l’ùpupa, e svolazzar su per le croci

sparse per la funerea campagna,

e l’immonda accusar col luttuoso

singulto i rai di che son pie le stelle

alle obbliate sepolture. Indarno

sul tuo poeta, o Dea, preghi rugiade

dalla squallida notte. Ahi! su gli estinti

non sorge fiore, ove non sia d’umane

lodi onorato e d’amoroso pianto.

Eppure la nuova legge dell’editto di Saint-Cloud per il volere napoleonico (che vieta il seppellimento all’interno delle mura cittadine e nega il nome sulle tombe dei morti secondo il concetto illuministico dell’uguaglianza degli uomini nella nascita e nella morte) fa sì che le tombe siano poste fuori dagli sguardi che provano pietà per i morti e sottrae loro il nome sulle tombe. Ed è morto senza tomba il tuo sacerdote, o Talia, musa della commedia e della satira, che offrendo a te il suo canto, nella sua povera casa, ti offrì con lunga dedizione l’alloro e ti donò corone; e tu gli fornivi il riso con cui intesseva i versi con cui satireggiava il nobile milanese (Sardanapalo, mitico re assiro, simbolo della dissolutezza e corruzione) a cui piace il muggito dei buoi che stanno nelle stalle dell’Adda e del Ticino che gli permettono di vivere di rendita. O bella Musa, dove sei? Non percepisco il profumo dell’ambrosia, indizio della tua presenza fra questi alberi (nel giardino Orientale di Milano, dove pure nell’Ortis incontrerà il vecchio Parini), dove sto e ripenso con nostalgia alla mia patria. E tu, o dea Talia, giungevi e gli sorridevi sotto quel tiglio che adesso, con i rami abbassati, è sdegnato e turbato perché non ricopre le urne del vecchio poeta al quale era stata gentile per il ristoro e la frescura. Forse tu osservi, vagando, fra le tombe popolari, dove riposi il sacro capo del tuo Parini? A lui la città, così dissoluta da attrarre poeti effeminati, non diede un luogo riposato, una tomba, un epitaffio; e forse un ladro, colla testa mozzata per scontare i suoi delitti, gli sporca le ossa con il suo sangue. Senti una cagna che vaga sulle fosse, ululando affamata, ed vedi svolazzare un ùpupa, uscita da un teschio, dove si era rifugiata per fuggire la luce della luna, per la terra lugubre, e l’immondo animale (che si ciba dei resti umani) accusare con il suo funebre singhiozzo i raggi delle pietose stelle sulle tombe dimenticate. Inutilmente chiedi rugiada alla triste notte per il tuo poeta. Ahimè! Sui morti non sorge alcun fiore che non sia onorato con lodi umane ed un pianto d’amore.

Lapide pariniana nella Biblioteca di Brera

Questo passo, a livello ideologico, si richiama apertamente alla profonda stima che il Foscolo provò per il poeta milanese, già manifestata in una celeberrima pagina dell’Ortis; ciò che lega le due figure può essere sintetizzato soprattutto in due punti:

- Il senso civile della poesia, una poesia che interviene sul reale per trasformarlo (concetto illuministico);

- Il culto per la poesia ed il bello stile che garantisce al dettato poetico la sua “bellezza” ed eternità (concetto neoclassico).

Tuttavia questi elementi vengono espressi attraverso la cultura preromantica, più espressamente il gusto del lugubre, presente nella poesia ossianica di Macpherson, presente in Italia grazie alla traduzione di Cesarotti, di cui Foscolo fu un lettore attento. Bisogna notare che per l’uccello nominato dal poeta, lo stesso incorse nell’errore di considerarlo notturno e feroce, mentre nella realtà è un dolcissimo uccellino diurno, tanto che Montale poté così ironizzare: Upupa, ilare uccello calunniato dai poeti.

La tomba inizio di civiltà e patriottismo (vv. 91-150):

Dal dì che nozze e tribunali ed are

diero alle umane belve esser pietose

di se stesse e d’altrui, toglieano i vivi

all’etere maligno ed alle fere

i miserandi avanzi che Natura

con veci eterne a sensi altri destina.

Testimonianza a’ fasti eran le tombe,

ed are a’ figli; e uscian quindi i responsi

de’ domestici Lari, e fu temuto

su la polve degli avi il giuramento:

religion che con diversi riti

le virtù patrie e la pietà congiunta

tradussero per lungo ordine d’anni.

Non sempre i sassi sepolcrali a’ templi

fean pavimento; né agl’incensi avvolto

de’ cadaveri il lezzo i supplicanti

contaminò; né le città fur meste

d’effigiati scheletri: le madri

balzan ne’ sonni esterrefatte, e tendono

nude le braccia su l’amato capo

del lor caro lattante onde nol desti

il gemer lungo di persona morta

chiedente la venal prece agli eredi

dal santuario. Ma cipressi e cedri

di puri effluvj i zefiri impregnando

perenne verde protendean su l’urne

per memoria perenne, e preziosi

vasi accogliean le lacrime votive.

Rapian gli amici una favilla al Sole

a illuminar la sotterranea notte,

perché gli occhi dell’uom cercan morendo

il Sole; e tutti l’ultimo sospiro

mandano i petti alla fuggente luce.

Le fontane versando acque lustrali

amaranti educavano e viole

su la funebre zolla; e chi sedea

a libar latte e a raccontar sue pene

ai cari estinti, una fragranza intorno

sentia qual d’aura de’ beati Elisi.

Pietosa insania, che fa cari gli orti

de’ suburbani avelli alle britanne

vergini dove le conduce amore

della perduta madre, ove elementi

pregaro i Genj del ritorno al prode

che tronca fe’ la trionfata nave

del maggior pino, e si scavò la bara.

Ma ove dorme il furor d’inclite geste

e sien ministri al vivere civile

l’opulenza e il tremore, inutil pompa,

e inaugurate immagini dell’Orco

sorgon cippi e marmorei monumenti.

Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo,

decoro e mente al bello italo regno,

nelle adulate reggie ha sepoltura

già vivo, e i stemmi unica laude. A noi

morte apparecchi riposato albergo,

ove una volta la fortuna cessi

dalle vendette, e l’amistà raccolga

non di tesori eredità, ma caldi

sensi e di liberal carme l’esempio.

Processione verso la cattedrale di Saint Paul per il funerale di Nelson

Dal giorno che sono stati istituiti il matrimonio, la giustizia ed il culto per la tomba, (questi) fecero sì che uomini selvaggi provassero pietà per se stessi e per gli altri, si allontanavano i morti, che la Natura destina ad altra vita, alle intemperie e agli animali selvaggi. Le tombe erano testimonianza di gloria ed altari per i figli, ed uscivano da qui le predizioni degli dei domestici e si temeva il giuramento fatto sulla cenere dei morti: tradizione che, con riti diversi, tramandò le virtù della patria ed il sentimento d’amore. Non sempre le pietre tombali costituivano il pavimento delle Chiese, né l’odore acre dei cadaveri, mescolato con gli incensi, contaminò i fedeli; né le città furono rattristate da scheletri dipinti sui muri: le madri si alzano spaventate dal sonno e rivolgono le braccia nude sul capo amato del loro caro bambino affinché non lo svegli il lungo lamento di una persona morta che dalla tomba chiede una preghiera prezzolata agli eredi. Ma cipressi e cedri, mescolando il vento con i loro puri profumi, procuravano alla vegetazione un eterno verde ad imperitura memoria e preziosi vasi (dove si conservava l’unguento e i profumi) raccoglievano le lacrime di chi pregava. Gli amici rubavano una scintilla al Sole (le lampade per i defunti) per illuminare il buio, perché gli occhi dell’uomo cercano, morendo, la luce del Sole e tutti esalano l’ultimo respiro rivolti a Lui. Le fontane versando acque pure facevano crescere amaranti dai fiori rossi e viole sulle tombe terrene; e chi sedeva su di esse a bere latte o a raccontare i suoi tormenti ai cari estinti, sentiva intorno a sé un’aria pura come quella dei beati Elisi. Pietosa pazzia, che rende cari i giardini cimiteriali periferici alle giovani inglesi dove sono condotte dall’amore per la madre, e dove, clementi, pregano gli dei protettori della patria per il ritorno dell’eroe Nelson che fece tagliare l’albero maestro della sconfitta nave napoleonica e ci fece la bara. Ma dove non esiste la passione di gesta gloriose e siano ministri alla vita pubblica la ricchezza e la vigliaccheria, sorgono statue e templi marmorei e inutili opere sfarzose, nefaste immagini dell’Inferno. Ormai gli intellettuali, i possidenti ed i nobili, che costituiscono il decoro del bel regno italico, possiede le sue sepolture già nella reggia, e unica loro lode lo stemma di famiglia. Per me la morte prepari un luogo isolato, dove una volta per tutte il destino cessi le sue vendette, e gli amici raccolgano una non ricca eredità ma l’esempio di una travolgente passione e di una poesia civile.

Questo passo si può dividere in più sequenze:

- La concezione della morte, dell’amore e della giustizia ha fatto nascere la civiltà, sancendo per ciascuno di essi l’istituzione della tomba, del matrimonio e della giustizia;

- Il culto dei morti nella civiltà romana, come esempio del rispetto dei vivi per i morti;

- Il culto della morte nella civiltà medievale, esempio negativo del terrore, mostrato attraverso la “forzata” protezione di una madre per il figlio;

- Il culto della morte nella civiltà inglese, nei giardini sepolcrali posti fuori città, dove le vergini piangono le loro madri. Viene ripreso il concetto dei morti dell’antichità: le civiltà incorrotte e civili, mantengono vivo il culto dei morti;

- Accenno sulle virtù civili della morte: Nelson si costruisce la tomba con l’albero maestro della nave conquistata (atto eroico)

- Di nuovo inadeguatezza del culto funereo per le civiltà illiberali: qui è presa di mira Milano, capitale del Regno d’Italia napoleonico;

- Esempio solitario del suo valore per la tomba e del suo compito: poeta povero, ma dal forte sentimento civile.

Si può notare nelle microsequenze qui presentate come il Foscolo lavori per opposizioni e trapassi arditi, coll’intento di forzare la mente del lettore ad un ragionamento poetico, ma che la cui poeticità sta anche nella ragione delle sue affermazioni.

I grandi uomini a Santa Croce e il culto della poesia (vv. 151-212):

A egregie cose il forte animo accendono

l’urne de’ forti, o Pindemonte; e bella

E santa fanno al peregrin la terra

che le ricetta. lo quando il monumento

vidi ove posa il corpo di quel grande,

che temprando lo scettro a’ regnatori,

gli allor ne sfronda, ed alle genti svela

di che lagrime grondi e di che sangue;

e l’arca di colui che, nuovo Olimpo

alzò in Roma a’ Celesti; e di chi vide

sotto l’etereo padiglion rotarsi

più mondi, e il Sole irradiarli immoto,

onde all’Anglo che tanta ala vi stese

sgombrò primo le vie del firmarnento;

te beata, gridai, per le felici

aure pregne di vita, e pe’ lavacri

che da’ suoi gioghi a te versa Apennino!

Lieta dell’äer tuo veste la Luna

di luce limpidissima i tuoi colli

per vendemmia festanti, e le convalli

popolate di case e d’oliveti

mille di fiori al ciel mandano incensi:

e tu prima, Firenze, udivi il carme

che allegrò l’ira al Ghibellin fuggiasco,

e tu i cari parenti e l’idioma

desti a quel dolce di Calliope labbro

che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma

d’un velo candidissimo adornando,

rendea nel grembo a Venere Celeste.

Ma più beata ché in un tempio accolte

serbi l’itale glorie, uniche forse

da che le mal vietate Alpi e l’alterna

onnipotenza delle umane sorti

armi e sostanze t’invadeano ed are

e patria e, tranne la memoria, tutto.

Che ove speme di gloria agli animosi

intelletti rifulga ed all’Italia,

quindi trarrem gli auspicj. E a questi marmi

venne spesso Vittorio ad ispirarsi.

Irato a’ patrii Numi, errava muto

ove Arno è più deserto, i campi e il cielo

desioso mirando; e poi che nullo

vivente aspetto gli molcea la cura,

qui posava l’austero; e avea sul volto

il pallor della morte e la speranza.

Con questi grandi abita eterno, e l’ossa

fremono amor di patria. Ah sì! da quella

religiosa pace un Nume parla:

e nutria contro a’ Persi in Maratona

ove Atene sacrò tombe a’ suoi prodi,

la virtù greca e l’ira. Il navigante

che veleggiò quel mar sotto l’Eubèa,

vedea per l’ampia oscurità scintille

balenar d’elmi e di cozzanti brandi,

fumar le pire igneo vapor, corrusche

d’armi ferree vedea larve guerriere

cercar la pugna; e all’orror de’ notturni

silenzj si spandea lungo ne’ campi

di falangi un tumulto e un suon di tube,

e un incalzar di cavalli accorrenti

scalpitanti su gli elmi a’ moribondi,

e pianto, ed inni, e delle Parche il canto.

Santa Croce: La tomba di Galilei

Le urne dei coraggiosi suscitano l’animo forte a compiere azioni egregie, o Pindemonte, e rendono bella e sacra il luogo che le accoglie per il pellegrino. Io quando vidi la tomba di quel grande (Machiavelli) che, temprando lo scettro dei regnanti mostra gli orpelli e alla gente svela quanto il suo potere grondi di lacrime e di sangue; e (quando vidi) la tomba di colui (Michelangelo) che edificò e pitturò la Cappella Sistina a Roma, e la tomba di colui (Galilei) che capì che nel cielo ruotavano più cieli ed il sole mandava loro i suoi raggi rimanendo immoto, intuizione da cui l’inglese Newton costruì le proprie teorie liberando così le vie dell’universo. Te beata Firenze, gridai, per la tua aria piena di vita e per i fiumi che l’Appennino dalle sue cime versa su di te! Felice per il tuo clima la Luna riveste con la sua luce limpidissima i tuoi colli, in festa per la vendemmia, e le valli popolate di case e di oliveti esalano in cielo profumi di mille fiori: e tu per prima, o Firenze, hai ascoltato la poesia che alleviò la rabbia dell’esiliato ghibellino Dante e tu i cari genitori e la lingua hai dato a quel dolce poeta della poesia lirica (la musa Calliope) che, ricoprendo con un velo bianchissimo l’amore sensuale nella poesia greca e romana, lo ha restituito al grembo candido dell’amore divino; ma sei ancora più beata perché conservi nella chiesa di Santa Croce le glorie intellettuali italiane, forse le uniche (che ci sono rimaste) dal momento che le mal difese Alpi e il potere che ineluttabilmente è passato ad altre forze per la sua ciclicità ti hanno invaso e ti hanno preso le armi, le ricchezze, gli altari e, tranne la memoria, tutto. Perché laddove rispenda una speranza di gloria alle menti coraggiose e all’Italia, proprio da questi ultimi trarremo il presagio del riscatto. E a questi altari venne spesso Vittorio Alfieri ad ispirarsi. Arrabbiato contro gli dei della patria, vagava silenzioso dove il fiume Arno è più deserto, osservando desideroso il terreno ed il cielo; e dopo, quando nessun vivente poteva alleviargli le sue preoccupazioni qui si fermava, austero, avendo nello sguardo il pallore della morte e della speranza. Con questi spiriti magnanimi abita ora eternamente e le sue ossa ancora vibrano per amor di patria. Ah, sì! Dal silenzio religioso della tomba parla un dio, che nutrì i Greci contro i Persiani nella battaglia di Maratona la virtù greca e la rabbia, dove poi la civile Atene consacrò tombe ai suoi eroi. Il marinaio che è passato sul mare sotto l’isola Eubea ha visto lampeggiare sotto l’ampia oscurità il brillare delle luci sugli elmi e delle spade che cozzavano fra loro, i roghi fumare per il fumo del legno, sagome guerriere con le armi rilucenti cercare la battaglia, e al terrore dei notturni silenzi si spandeva lungo la campagna il rumore caotico delle falangi e il suono di trombe, l’incalzare dei cavalli in corsa che scalpitavano sopra gli elmi dei moribondi ed il pianto, e gli inni di vittoria e infine il canto della morte.

E’ fortemente evidente in questo passo da una parte il senso della poesia civile foscoliana, dall’altro la tradizione poetica entro la quale il suo magistero si struttura. Egli infatti è convinto che la “patria” italiana non possa che generarsi dagli intellettuali che in questa lingua hanno scritto e su cui l’Europa stessa ha fatto affidamento (si veda l’episodio tra da Galilei e Newton sottolineato con un complemento figurato di moto da luogo ad indicare il punto di partenza (Italia) e quello d’arrivo (Inghilterra). Ma questo costituisce il vero problema ed il classicismo di fondo foscoliano, che tuttavia non può, che con orrore, vedere la patria inglese superare di gran lunga la propria. Ecco allora che la tomba serve a rinfocolare coraggio, ad offrire un forte sentimento patriottico e liberale, quale lui può offrire, come appunto sottolinea nell’ultima parte della sequenza.

Dalla tomba alla poesia, dalla poesia all’eternità (vv. 213-295):

Felice te che il regno ampio de’ venti,

Ippolito, a’ tuoi verdi anni correvi!

E se il piloto ti drizzò l’antenna

oltre l’isole egèe, d’antichi fatti

certo udisti suonar dell’Ellesponto

i liti, e la marea mugghiar portando

alle prode retèe l’armi d’Achille

Sovra l’ossa d’Ajace: a’ generosi

giusta di glorie dispensiera è morte;

né senno astuto, né favor di regi

all’Itaco le spoglie ardue serbava,

ché alla poppa raminga le ritolse

l’onda incitata dagl’inferni Dei.

E me che i tempi ed il desio d’onore

fan per diversa gente ir fuggitivo,

me ad evocar gli eroi chiamin le Muse

del mortale pensiero animatrici.

Siedon custodi de’ sepolcri e quando

il tempo con sue fredde ale vi spazza

fin le rovine, le Pimplée fan lieti

di lor canto i deserti, e l’armonia

vince di mille secoli il silenzio.

Ed oggi nella Tròade inseminata

eterno splende a’ peregrini un loco

eterno per la Ninfa a cui fu sposo

Giove, ed a Giove diè Dàrdano figlio

onde fur Troia e Assàraco e i cinquanta

talami e il regno della Giulia gente.

Però che quando Elettra udì la Parca

che lei dalle vitali aure del giorno

chiamava a’ cori dell’Eliso, a Giove

mandò il voto supremo: E se, diceva,

a te fur care le mie chiome e il viso

e le dolci vigilie, e non mi assente

premio miglior la volontà de’ fati,

la morta amica almen guarda dal cielo

onde d’Elettra tua resti la fama.

Così orando moriva. E ne gemea

L’Olimpio; e l’immortal capo accennando

piovea dai crini ambrosia su la Ninfa,

e fe’ sacro quel corpo e la sua tomba.

Ivi posò Erittonio, e dorme il giusto