Le opere narrative di Pirandello e di Svevo s’inseriscono a buon diritto all’interno di una grande stagione letteraria che “ridisegna” il “raccontare” tipico ottocentesco e dà vita a soluzioni nuove, diversificate, ma tutte tese a ritrarre la crisi dell’uomo novecentesco. Per meglio dire, se tutti gli scrittori europei che qui menzioneremo si faranno interpreti delle nuove istanze che la storia offre (seconda industrializzazione, società di massa, perdita delle coordinate scientifiche fino ad allora imperanti, nascita del relativismo e della psicoanalisi) ognuno di loro le guarderà con occhio diverso, da un’angolazione propria e personale.

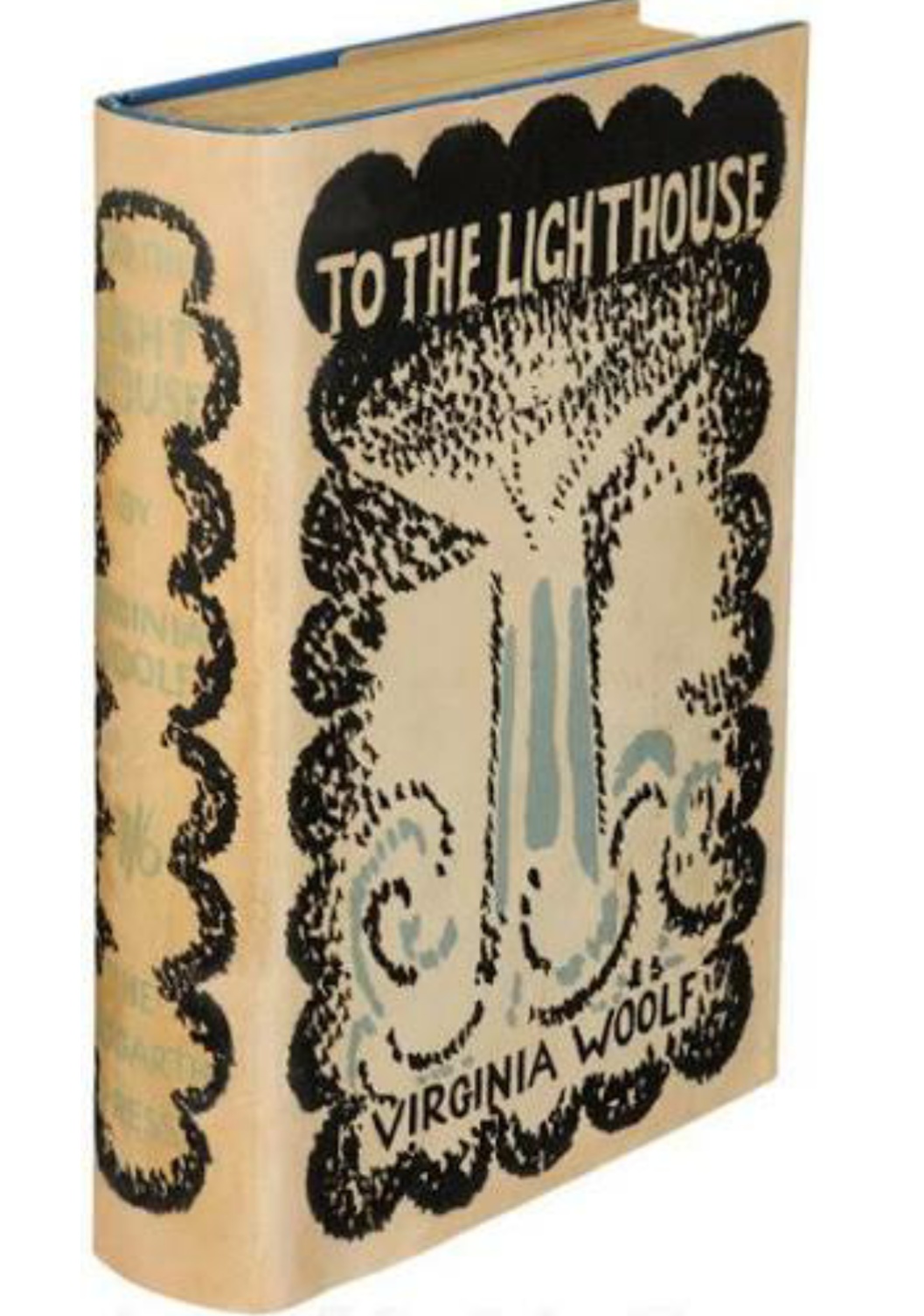

Opere in lingua tedesca

Thomas Mann

Thomas Mann (1875 – 1955), insignito dal premio Nobel nel 1929, è uno dei più grandi interpreti del decadentismo; tale capacità deriva non soltanto dalla sua lunga attività, che va ben oltre la fine della seconda guerra mondiale, ma anche dal fatto che, fuggito dalla Germania hitleriana e rifugiatosi negli Stati Uniti, egli divenne il più attento critico verso ogni forma di violenza e di barbarie culturale. Egli lo fece mettendo al centro della sua produzione la decadenza della borghesia, del suo disfarsi e quindi arroccarsi su posizioni irrazionali e quindi aggressive o difensive (si pensi al nostro D’Annunzio o all’inglese Wilde). Questi temi saranno già presenti nella sua prima opera I Buddenbrook (1901) dove egli disegna la conflittualità presente tra i vecchi e i nuovi valori.

E’ la storia dell’ascesa e del declino di una famiglia della borghesia mercantile del sec. XIX, titolare a Lubecca di una ditta di cereali fondata nel 1768. Attorno ai primogeniti di quattro generazioni, Johann “senior”, Johann-Jean “junior”, Thomas ed Hanno, si annoda la complessa vicenda di una folla di personaggi rappresentativi di diverso strati sociali. il romanzo si apre con un pranzo del vecchio Johann per inaugurare la nuova sede, uno splendido palazzo già appartenuto ai Ratenkamp. Le fortune della famiglia aumentano, Johann “junior” diventa console dei Paesi Bassi, Thomas senatore. Lo stesso Thomas acquista una nuova sede ancora più prestigiosa. Ma i germi della decadenza, dapprima presenti come inespresso male oscuro, diventano via via più evidenti. Il fratello minore di Thomas, Christian, che rappresenta l’irregolare della famiglia, finisce i suoi tormentati giorni in un sanatorio. La sorella maggiore, Tony, passa senza fortuna da un matrimonio all’altro. L’ultimo erede, Hanno, muore di tifo e con lui i Buddenbrook si estinguono.

Come appare già nella trama il romanzo può essere diviso in due parti: nella prima che narra l’ascesa, vengono disegnati gli atteggiamenti vincenti, propositivi, ma tutti inseriti nel quadro di una limitatezza intellettuale, di un angustia dei principi, che non permette all’autore di aderire con simpatia verso i suoi personaggi. Nella seconda parte, quella dedicata alla decadenza, Thomas Mann disegna il groviglio delle nuove istanze (artistiche, edonistiche, irrazionali) che incarnano i nuovi Buddenbrook, che li rendono “estranei”, “diversi”, incapaci di reggere le sorti della famiglia.

Una delle pagine in cui meglio appare la parabola discendente è nella figura di Thomas Buddenbook, così come la leggiamo nel capitolo IV dell’ottavo libro:

LA CRISI DI THOMAS BUDDENBROOK

Rimasto solo, il senatore aveva ripreso il suo posto alla tavola, aveva tirato fuori il pince-nez e voluto proseguire nella lettura del suo giornale. Ma già dopo due minuti i suoi occhi s’erano sollevati dal foglio stampato, e senza mutare posizione egli era rimasto a fissare lungamente, dritto dinanzi a sé, tra le portiere, nel buio del salotto. Come si trasformava il suo viso, fino a divenire irriconoscibile, quando egli era solo! I muscoli della bocca e delle guance, altrimenti disciplinati e costretti all’obbedienza, al servizio di un’incessante sforzo di volontà, si allentavano, si afflosciavano; cadeva come una maschera da quel volto l’espressione vigile, avveduta, amabile ed energica che da lungo tempo era conservata solo artificiosamente, e lasciava il posto ai segni di una tormentosa stanchezza; gli occhi, rivolti con uno sguardo torbido e opaco su un oggetto senza vederlo, si arrossavano, cominciavano a lacrimare – e senza avere il coraggio per tentare d’ingannare ancora anche se stesso, egli, fra tutti i pensieri che pesanti, confusi e irrequieti gli riempivano la testa, riusciva a fermarne uno solo, disperato: che Thomas Buddenbrook a quarantadue anni era un uomo sfinito.

Lentamente, con un profondo sospiro, si passò la mano sulla fronte e sugli occhi, accese macchinalmente un’altra sigaretta, pur sapendo che gli faceva male, e attraverso il fumo continuò a guardare nel buio… Che contrasto fra il torpore dolente dei suoi lineamenti e la toilette elegante, quasi marziale, riserbata a quella testa – ai baffi profumati, lunghi e appuntiti, alla pelle perfettamente rasata del mento e delle guance, all’accurata pettinatura che nascondeva il più possibile l’incipiente calvizie alla sommità del capo e scopriva le tempie delicate in due rientranze piuttosto lunghe, con una scriminatura sottile, mentre sulle orecchie i capelli non erano più lunghi e arricciati come una volta, bensì tenuti cortissimi, affinché non si vedesse che là cominciavano a ingrigire… Egli stesso lo avvertiva, questo contrasto, e sapeva bene che fuori, in città, a nessuno poteva sfuggire la contraddizione fra la sua mobile, versatile attività, e lo spossato pallore della sua faccia.

Non che, là fuori, egli fosse minimamente divenuto una personalità non importante e indispensabile come in passato. Gli amici ripetevano, e gli avversari non potevano negare, che il borgomastro dottor Langhals aveva confermato a voce ancora più alta la dichiarazione del suo predecessore Oeverdieck: il senatore Buddenbrook era il braccio destro del borgomastro. Che però la ditta «Johann Buddenbrook» non fosse più quella di una volta, eh, questa sembrava una verità così nota a tutti che il signor Stuht della Glockengiesserstrasse poteva raccontarla a sua moglie, quando a mezzogiorno mangiavano insieme la zuppa di lardo… E Thomas Buddenbrook ne gemeva dentro.

Tuttavia era proprio lui che aveva soprattutto contribuito a far sorgere quell’opinione. Era ricco, e nessuna perdita subita, non esclusa quella pesante del ‘66, aveva potuto mettere seriamente in questione l’esistenza della ditta. Ma sebbene egli, ovviamente, continuasse a mettersi all’altezza dei doveri di rappresentanza e ad offrire dîners con il numero di portate che gli ospiti si aspettavano da lui, la convinzione che fortuna e successo per lui fossero finiti: convinzione che era più una verità interiore di quanto risultasse fondata sui fatti esterni, e che l’aveva gettato in uno stato di così sospettosa trepidazione da indurlo a cominciare come non mai a tener stretto il suo denaro e a risparmiare nella vita privata in modo quasi meschino.

Cento volte aveva maledetto la costosa costruzione della nuova casa che, egli sentiva, gli aveva portato soltanto disgrazie. I viaggi estivi furono aboliti, e il piccolo giardino di città dovette sostituire le villeggiature al mare o in montagna. I pasti che faceva con sua moglie e con il piccolo Hanno furono, per suo ripetuto e severo ordine, di una semplicità che risultava comica in contrasto con l’ampia sala da pranzo a parquet, con il suo alto e lussuoso soffitto e con gli splendidi mobili di quercia. Per parecchio tempo il dessert fu permesso solo alla domenica…

L’eleganza del suo abbigliamento rimase la stessa; ma Anton, il domestico da lunga data, sapeva e raccontava in cucina che adesso il senatore si cambiava solo ogni due giorni la camicia bianca, perché il bucato rovinava troppo la fine tela di lino… Sapeva anche dell’altro. Sapeva che sarebbe stato licenziato. Gerda protestò. Tre persone di servizio erano appena sufficienti per una casa così grande. Non servì a nulla: con una liquidazione adeguata, Anton, che per tanto tempo era stato seduto a cassetta quando Thomas Buddenbrook andava in senato, fu congedato.

A queste misure corrispondeva il ritmo sconsolato che avevano assunto gli affari. Non c’era più traccia dello spirito nuovo e vivace con cui un tempo il giovane Thomas Buddenbrook aveva animato l’azienda, – e il suo socio, il signor Friedrich Wilhelm Marcus, che, partecipando solo con un modesto capitale, non avrebbe mai avuto comunque influenza determinante, era per natura e temperamento privo di qualsiasi iniziativa. Col passare degli anni la sua pedanteria era aumentata ed era divenuta autentica stravaganza. Aveva bisogno di un quarto d’ora per spuntare il sigaro e riporne la punta nel borsellino, lisciandosi i baffi, raschiandosi la gola e lanciando circospette occhiate di sbieco. Di sera, quando le lampade a gas illuminavano a giorno ogni angolo dell’ufficio, egli non trascurava mai di mettere sulla sua scrivania anche una candela accesa. Ogni mezz’ora si alzava per andarsi a rinfrescare la testa sotto il rubinetto dell’acqua. Una mattina, per sbaglio, era rimasto sotto la sua scrivania un sacco di granaglie vuoto, che egli prese per un gatto e, con gran gaudio di tutto il personale, cercò di scacciare imprecando…

No, non era uomo che potesse intervenire energicamente nell’andamento degli affari a contrastare l’attuale spossatezza del suo socio; e spesso il senatore era afferrato, come ora mentre fissava lo sguardo spossato nella tenebra del salotto, dalla vergogna e da una disperata impazienza al pensiero del piccolo commercio senza importanza, degli affari da pochi soldi, cui si era abbassata negli ultimi tempi la ditta «Johann Buddenbrook».

Ma non era bene che fosse così? Anche la sfortuna, egli pensò, deve avere il suo tempo. Non è saggio restare tranquilli finché essa regna su di noi, non agitarsi, stare ad aspettare e, nella calma, raccogliere forze interiori? Perché dovevano venire da lui proprio allora con questa proposta, a disturbarlo prima del tempo nella sua savia rassegnazione ed a riempirlo di dubbi e di scrupoli! Era già arrivato il momento? Era un cenno del destino? Doveva sentirsi rianimato, tirarsi su e fare il colpo? Con tutta la risolutezza che era capace di conferire alla propria voce, egli aveva respinto quella richiesta spiacevole; ma da quando Tony era uscita, la cosa era davvero liquidata? Pareva di no, se egli restava ancora lì a rimuginare. «Una proposta agita e manda in collera solo quando non ci si sente ben sicuri di sapervi resistere…» Furba come il diavolo, la piccola Tony!

Che cosa le aveva obiettato? Per quanto si ricordava, aveva parlato molto bene, stringente. «Maneggio poco pulito… Pescare nel torbido… Brutale sfruttamento… Depredare uno che non può difendersi… Profitto da usuraio…,» magnifico! Bisognava però chiedersi se era il caso di mettere in campo parole così sonore. Il console Hermann Hagenström non le avrebbe cercate e non le avrebbe trovate. Thomas Buddenbrook era un uomo d’affari, un uomo d’azione spregiudicato – o un cogitabondo pieno di scrupoli? Oh sì, questo era il problema; questo era stato il suo problema di sempre, da quando riusciva a ricordare! La vita era dura, e la vita dell’uomo d’affari nel suo andamento privo di scrupoli e di concessioni ai sentimenti era una copia della vita intera. Thomas Buddenbrook stava solidamente piantato con tutt’e due i piedi, come i suoi padri, in questa vita dura e pratica? Abbastanza spesso, da sempre, aveva avuto ragione di dubitarne! Abbastanza spesso, fin dall’adolescenza, aveva dovuto correggere dinanzi a questa vita il suo modo di sentire… Usare durezza, subire durezza, e sentirla non come durezza, ma come qualcosa di ovvio – l’avrebbe mai veramente imparato?

Ricordò l’impressione che gli aveva fatto la catastrofe del ‘66, e richiamò alla mente le sensazioni indicibilmente dolorose che allora l’avevano sopraffatto. Aveva perso una grossa somma… oh, non era stata questa la cosa più insopportabile! Ma per la prima volta aveva dovuto sperimentare nella sua pienezza e sul proprio corpo la crudele brutalità della vita degli affari, in cui ogni sentire buono, dolce, amabile va a rimpiattarsi dinanzi ad un rozzo, nudo e imperioso istinto di conservazione, e in cui una sfortuna patita suscita negli amici, nei migliori amici, non partecipazione, non simpatia, ma – «diffidenza», fredda, scostante diffidenza. Ma lui non lo sapeva? Aveva il diritto di stupirne? Più tardi, nelle ore migliori e più ricche di forze, quanto si era vergognato d’essersi indignato in quelle notti insonni, d’essersi rivoltato, pieno di schifo e inguaribilmente ferito, contro la durezza odiosa e vergognosa della vita!

Come era stato stupido! Come erano stati ridicoli quegli impulsi ogni volta che li aveva provati! Come era possibile che sorgessero in lui? Di nuovo lo stesso problema: era una persona pratica o un delicato sognatore?

Oh, mille volte s’era posto questa domanda; e nelle ore di forza e di fiducia vi aveva risposto in un modo, in quelle di stanchezza in un altro. Ma egli era troppo perspicace e onesto per non confessarsi alla fine la verità: che i due aspetti si mescolavano in lui.

Per tutta la vita s’era mostrato alla gente come un uomo d’azione; ma, nella misura in cui lo si poteva ritenere giustamente tale, egli non lo era forse stato per ben consapevole riflessione – secondo il motto (e il verdetto) goethiano che citava spesso -? A suo tempo aveva riportato successi… ma non erano forse stati provocati soltanto dall’entusiasmo, dallo slancio che egli doveva alla riflessione? E ora che era abbattuto, che le sue forze sembravano esaurite – seppure, volesse Dio!, non per sempre -: non era questo la conseguenza necessaria di una situazione insostenibile, di quel contrasto innaturale e logorante dentro di lui?… Suo padre, suo nonno, il suo bisnonno, avrebbero comperato in erba il raccolto di Pöppenrade? Ma che importava!… che importava!… Erano stati uomini pratici, lo erano stati in modo più completo, più assoluto, più forte, più spregiudicato, più naturale di quanto egli lo fosse: questo era il fatto!…

Una grande inquietudine lo prese, un bisogno di moto, di spazio e di luce. Spinse indietro la sedia, andò nel salotto e accese parecchie fiamme a gas del lampadario sulla tavola centrale. Rimase lì, fermo, torcendosi a lungo e spasmodicamente la punta dei lunghi baffi, e senza veder nulla si guardò intorno nella stanza lussuosa.

Traduzione di Furio Jesi e Silvana Speciale Scalia

Un’immagine della riduzione filmica dei Buddenbrook del 2008

Un’immagine della riduzione filmica dei Buddenbrook del 2008

Il personaggio di Thomas Buddenbrook sembra quasi saper incarnare quella figura tipica tra Ottocento e Novecento che è l’industriale, colui che “produce” e rende ricchi una nazione e se stesso, fiducioso nel domani e nelle possibilità di un futuro meraviglioso. Eppure è lo stesso Thomas a farci capire che non è proprio così, riflettendo tra economicità e morale egli si rende conto non solo della loro inconciliabilità ma della sua estraneità in quanto non essendo più l’uomo pragmatico come suo nonno e suo padre, egli non sa più chi essere; nonostante la sua enorme ricchezza, comincia a percepire la sua labilità, quasi presagisse il disastro cui andava incontro, su cui aleggia un inconscia vocazione verso la morte.

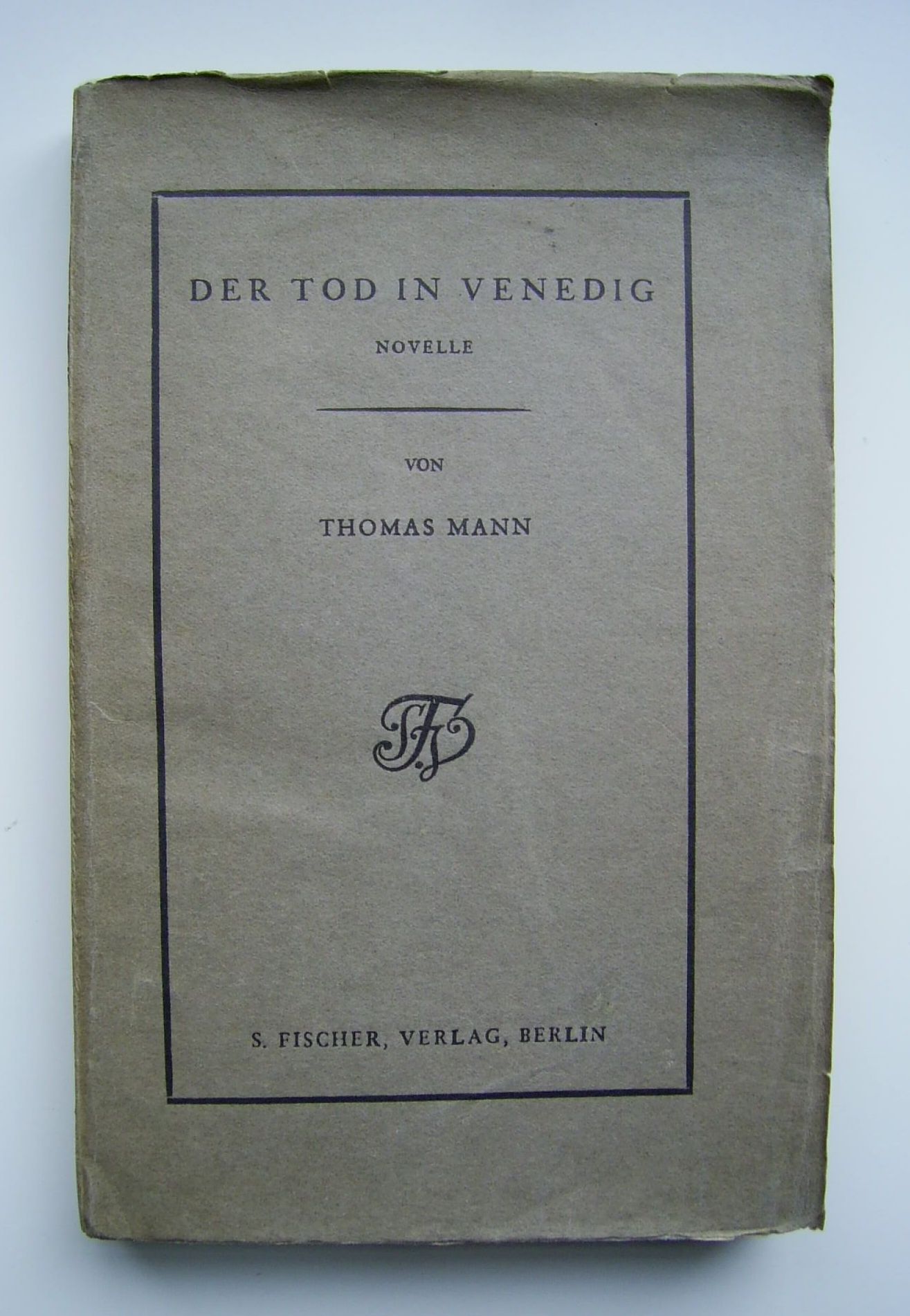

Il tema della “diversità” sarà presente anche in due brevi romanzi: Tonio Kröger (1903) e La morte a Venezia (1912).

Nel primo la coscienza della sua “diversità”, e quindi della sua “estraneità” porta il protagonista a voler recuperare i valori “normalizzanti” borghesi; ma non ci riesce:

Tonio Kröger, ritratto dell’artista da giovane, è uno scrittore di successo, impegnato a realizzare una dimensione della letteratura in perenne contrasto con la morale borghese. Durante l’infanzia e l’adolescenza, trascorse a Lubecca, e gli anni della giovinezza, trascorsi a Monaco e in viaggi frequenti, egli confida le sue contraddizioni all’amico Hans Hansen, alla giovane Ingeborg Holm, di cui s’innamora, ma che andrà sposa ad Hans, e alla pittrice russa Lisaveta Ivanovna.

TONIO KRÖGER O DELL’ESTRAINEITA’

Alcune coppie giravano in cerchio dondolandosi, altre tenendosi il braccio se n’andavano in giro per la sala. Le persone non erano vestite appositamente per il ballo, ma come per una qualsiasi domenica d’estate da trascorrere all’aperto. I cavalieri indossavano abiti dal taglio un po’ provinciale, che, si vedeva, erano stati preparati con cura per tutta la settimana, le ragazze vestivano invece abiti chiari e leggeri e guarnivano il corsetto con mazzetti di fiori di campo. Cerano anche un paio di bambini che ballavano fra loro, per così dire, anche quando la musica era finita. Un uomo dalle gambe lunghe e la giacchetta a coda di rondine, un tipo provinciale con il monocolo ed i capelli arricciati, aggiunto postale o qualcosa del genere, somigliante a una qualche comica figura di un personaggio di un romanzo danese, s’atteggiava a soprintendente della festa e direttore del ballo. Premuroso, sudato, votato con tutta l’anima alla buona riuscita della festa, era presente quasi ovunque nel medesimo istante; indaffaratissimo si occupava della sala: si trovava ovunque in qualsiasi momento, muoveva con maestria le punte dei piedi infilate in stivaletti ristretti e lisci a punta, incrociandoli l’un l’altro in maniera ingarbugliata, agitava le braccia in aria,… impartiva ordini, reclamava la musica, batteva le mani, e mentre faceva tutto questo i nastri della sua grande variopinta coccarda, i segni distintivi della carica che teneva ben ancorati alle spalle e verso i quali ogni tanto volgeva compiacente il capo, svolazzavano festosi dietro di lui di qua e di là.

E c’erano anche loro, i due che erano passati dinanzi a Tonio nello sfondo della luce del primo mattino. Li rivide, e nello scorgerli quasi contemporaneamente provò un brivido di gioia. Vicino a lui, poggiato alla porta, c’era Hans Hansen a gambe divaricate ed un poco piegato in avanti: intento a mangiare una gran fetta di torta teneva la mano raccolta sotto il mento per trattenere le briciole. Laggiù, poggiata alla parete, stava Ingeborg Holm, la bionda Inge, e nei suoi pressi s’indaffarava l’aggiunto postale per invitarla con un inchino prezioso a ballare, e in questa cerimonia poneva una mano dietro la schiena mentre l’altra la portava graziosamente al petto. Lei fece un cenno di diniego col capo mostrando di essere esausta e di volersi riposare un poco; e l’aggiunto postale allora le si sedette a fianco.

Tonio Kröger si soffermò a guardare i due per i quali un tempo aveva provato i tormenti d’amore. . . Hans ed Ingeborg. Erano proprio loro, e non tanto in virtù di caratteristiche o di una simiglianza del vestire che ancora riscontrava, quanto piuttosto in forza d’una certa identità di razza e specie, quella specie chiara dagli occhi azzurro-acciaio e dai capelli biondi che presentava per lui un’idea di purezza, serenità e di ritrosia intangibile ad un tempo semplice e fiera di sè. Egli li guardò. Guardò Hans Hansen pieno di sé e completamente formato, con le spalle larghe e i fianchi snelli, e addosso il solito vestito alla marinara; vide Ingeborg portare sorridendo in maniera spavalda la testa a lato, notò la sua mano, una mano ancora da ragazzina non particolarmente affusolata e non particolarmente graziosa andare carezzevole alla nuca, così che il velo bianco della manica scivolò lungo il gomito,. . . e d’improvviso la nostalgia d’emozioni perdute lo scosse così violentemente nel petto, che pur nell’oscurità indietreggiò perché nessuno potesse accorgersi delle contrazioni sul suo volto.

Vi avevo dimenticati? si chiese. No, mai! Né te Hans, né tantomeno te bionda Inge! Inge! Ed eravate proprio voi coloro per i quali nell’ombra io lavoravo, e quando talvolta veniva a me un applauso io cominciavo furtivo a guardarmi attorno per vedere se voi foste presenti. . . Lo hai letto poi il Don Carlos, Hans Hansen, come mi avevi promesso sulla soglia del tuo cancello di casa? Non farlo, non lo esigo più da te! Che può importare a te del re che piange perché è solo? Non velare i tuoi occhi chiari col turbamento e con l’ansia di vitrei versi velati di malinconia. Poter essere come te! Ricominciare tutto da capo e crescere come te, leale, allegro, semplice,. . . normale, in completa armonia con Dio ed il mondo, poter essere amato dai puri e dai felici, e prendere in moglie te, Ingeborg Holm, ed avere un figlio come te Hans Hansen,. . . e libero dalla maledizione della conoscenza, della sofferenza del creare, poter amare, vivere, lodare, esaltarsi in una beata mediocrità!. . . Ricominciare da capo? Sarebbe completamente inutile. Avverrebbe tutto ancora una volta, com’è avvenuto e come doveva andare: alcuni sono predestinati a perdersi perché per essi una via diritta non è stata tracciata.

Ora la musica taceva, c’era un poco di pausa e fu offerto un rinfresco. L’aggiunto postale s’indaffarava in giro con un vassoio colmo d’insalata d’aringhe e s’occupava personalmente delle signore. Ma come giunse dinanzi ad Ingeborg Holm s’inginocchiò persino nel porgerle la coppetta, e lei ne arrossì di gioia.

Dalla sala s’iniziava a volgere attenzione alla persona che se ne stava presso la porta a vetri ed alcuni visi graziosi, accaldati, estranei ma incuriositi, posarono fugacemente lo sguardo su di lui, ma nonostante questo spettatore se ne restò al suo posto. Anche Ingeborg ed Hans gli posarono per un istante lo sguardo sopra, in modo così indifferente e trascurato che sembrava avere l’apparenza del disprezzo. All’improvviso però egli si rese conto che da qualche parte c’era uno sguardo che lo scrutava in modo del tutto particolare, volse il capo ed i suoi occhi s’incrociarono con quelli di cui aveva avvertito il contatto. Non molto lontano c’era una ragazza dal viso pallido, magro e gentile di cui già s’era accorto. Non aveva ballato ed i cavalieri attorno a lei non s’erano particolarmente affannati, e l’aveva notata esser rimasta a lungo oziosa presso la parete con le labbra amaramente contratte. Ed anche ora era sola. Come le altre indossava un abito chiaro e vaporoso, ma sotto la stoffa diafana del suo vestito s’intravedevano le spalle nude gracili e ossute, e il collo magro affondava così tanto in quelle povere spalle che nell’insieme la silente fanciulla dava anche un poco l’idea della deformità. Teneva le mani ricoperte da sottili mezziguanti sul seno piatto, e le dita si sfioravano. Guardava Tonio Kröger dal basso verso l’alto con i suoi occhi cupi e offuscati, tenendo il capo reclinato. E questi si voltò. . .

Qui, assai vicino, sedevano Hans ed Inge Ingeborg. Lui le era accanto con modi fra l’affettuoso ed il protettivo, e assieme ad altri giovani dalle guance accaldate mangiavano, bevevano, chiacchieravano, si divertivano, si canzonavano, con voci allegre e sempre ridenti. Non poteva almeno un poco avvicinarsi a loro, rivolgere a lui o a lei la prima parola scherzosa che gli fosse venuta in mente ed a cui avrebbero certo risposto con un sorriso? Questo l’avrebbe reso felice, e in fondo lo desiderava; poi, con la consapevolezza di aver ristabilito con i due un tenue legame, si sarebbe potuto ritirare contento in camera sua. Pensò anche alle parole da dire, ma il coraggio di pronunciarle gli mancò.

Ed anche ora era tutto come sempre: loro non avrebbero potuto comprenderlo, le sue parole sarebbe risuonate estranee, la sua lingua non era la loro. Sembrava che il ballo dovesse di nuovo riprendere. L’aggiunto era indaffaratissimo. Si muoveva incessantemente da destra a sinistra, invitava tutti ad impegnarsi, toglieva di mezzo con l’aiuto dei camerieri sedie e bicchieri, impartiva ordini ai musicisti, allontanava spingendoli via per le spalle quelli impacciati che non sapevano dove mettersi. Che s’intendeva fare? Ogni quattro coppie si formava un quadrato. . . Un ricordo terribile fece arrossire Tonio Kröger: si sarebbe ballata la quadriglia. La musica attaccò, e fra inchini le coppie cominciarono a incrociarsi. L’aggiunto comandava e, gran Dio!, per di più comandava in francese con suoni nasali in modo incomparabilmente distinto. Ingeborg Holm ballava dinanzi a Tonio Kröger, nel quadrato immediatamente vicino alla porta a vetri. Lei volteggiava dinanzi a lui su e giù, avanti e dietro, ed ogni tanto lo sfiorava il profumo dei suoi capelli o della bianca e delicata stoffa dell’abito, ed egli chiudeva gli occhi e provava un’antica sensazione che ben conosceva, il cui aroma, il cui aspro fascino egli aveva vagamente avvertito in tutti quei giorni, e che ora in un dolce tormento lo sovrastava ancora. Ma cos’era dunque alla fine? Nostalgia? Tenerezza? Invidia? Disprezzo di se stesso?. . . Moulinet des dames! Ridesti tu bionda Inge, ridesti tu di me quando io ballai moulinet rendendomi così miserevolmente ridicolo? E rideresti di me anche oggi; adesso che sono diventato un po’ celebre? Sì, certo che rideresti, ed avresti un’infinità di ragioni per farlo! Perché se anche io, proprio io e tutto da solo, avessi composto le nove sinfonie, concepito Il mondo come volontà e rappresentazione, raffigurato il Giudizio universale, tu avresti ancora buone ragioni per ridere. . . La guardò e si sovvenne di un verso che da tempo aveva dimenticato e che gli era stato tanto familiare ed affine: “Dormir vorrei, ma tu vuoi danzare. . .” La conosceva bene quella sensazione d’indolenza malinconica nordica, mesta, intima, impacciata che gli sussurrava da dentro. Dormire. . . Anelare d’amare, semplicemente e pienamente, in tutto e per tutto seguendo il sentimento che pigramente sognante se ne sta racchiuso in se stesso senza avvertire la necessità di trasformarsi in azione e in danza,. . . e nondimeno esser costretti a danzare, dover eseguire sempre lesti, sempre pronti in spirito, la difficile e pericolosa danza sulla lama dell’arte, senza mai riuscire a dimenticare, a scacciare l’umiliante assurdità che c’è nel pretendere di ballare mentre si ama. . .

(…)

Vilhelm Hammershøi: Interno con uomo che legge (1896)

Vilhelm Hammershøi: Interno con uomo che legge (1896)

Si sentiva come ubriacato da quella festa che si era limitato ad osservare da lontano, e stanco per la gelosia sofferta. Ed ancora una volta era successo tutto come un tempo, tutto come un tempo. . . Con il volto accalorato se n’era restato in un angolo buio soffrendo per voi, per voi biondi, per voi felici, per voi fortunati, e poi, da solo, si era ritirato. Ma qualcuno doveva venire! Ingefort doveva pur venire, accorgersi che era là fuori, seguirlo furtivamente, posargli una mano sulla spalla, dirgli: Vieni dentro da noi! Sii felice! Io ti amo! Ma essa non venne. Cose simili non accadono.

Siamo nelle ultime pagine del romanzo breve con l’eroe eponimo: Kröger è diventato un grande scrittore, un intellettuale. Dopo tanti anni, ad una festa da ballo incontra i suoi vecchi amici; Hans ed Ingeborg. I partecipanti sembrano essere tutti descritti come dei piccoli borghesi che si lasciano trasportare dagli eventi divertenti e sani del clima festoso, ad esserne distaccato è proprio lui, che rivive la stessa sensazione di estraneità che aveva caratterizzato la sua vita da adolescente. Tonio non è mai riuscito ad integrarsi, l’avrebbe voluto con tutta la sua forza, ma altrettanto forte è il richiamo della mente del pensiero, che lo allontana dal flusso vitale.

Il ballo è il simbolo della sana naturalezza, della vitalità, del sentirsi in accordo con Dio e il mondo, la cultura è estraneità. Thomas Mann svela il contrasto tra arte e vita, malattia dell’artista e sanità della normalità: all’artista non resta che creare ciò che la vita gli offre.

Ancora un contrasto nel secondo breve famoso romanzo di Thomas Mann, La morte a Venezia (1912), dove il musicista von Aschenbach non può fare a meno di sentirsi attratto dall’efebico Tazio, simbolo dell’irrazionale e del torbido fascino che travolge il borghese decoro del musicista.

Gustav von Aschenbach, scrittore celebre, teso a una costante ricerca estetica, spossato dal lavoro, fa un viaggio a Venezia, dove spera di rigenerarsi come uomo e come scrittore. Nel lussuoso albergo dove ha preso alloggio è colpito dalla bellezza di un ragazzo polacco, Tadzio, per il quale prova un’immediata, irresistibile attrazione. Senza che i due si scambino mai una parola, si crea tra loro una sorta di ambigua intimità: Aschenbach vive la sua passione estenuandosi in una lunga e voluttuosa ricerca del giovane per le calli di Venezia. Mentre corre voce che si siano verificati casi di colera in città, Aschenbach insegue il suo sogno, riducendosi a fingere una equivoca giovinezza fatta di tinture e cosmetici. Cerca invano di fuggire da Venezia e, mentre contempla ancora una volta sulla spiaggia Tadzio, il colera, nel frattempo esploso, lo uccide.

LA CONFUSIONE DI GUSTAV

Così dunque lo sviato innamorato non sapeva né voleva più altro che perseguire senza requie l’oggetto che lo infiammava, di lui sognare quand’era assente, e, alla maniera degli innamorati, rivolgere tenere parole alla sua mera ombra. Solitudine, estraneità e la felicità di un’ebbrezza tardiva e profonda lo incoraggiavano e persuadevano ad abbandonarsi senza vergogna e rossori alle situazioni più strane, com’era accaduto una sera che, rientrando sul tardi da Venezia, al primo piano dell’albergo si era arrestato all’uscio del bellissimo, in piena estasi aveva appoggiato la fronte allo stipite della porta e a lungo non era stato capace di staccarsene, a rischio di venir sorpreso, colto sul fatto in un atteggiamento così folle.

Eppure non gli mancavano i momenti di tregua e di semilucidità. «Su che strada mi sono messo!» pensava allora costernato. «Su che strada!» Come ogni uomo cui meriti naturali ispirino un aristocratico interesse per il proprio lignaggio! egli era abituato, nelle fatiche e nei successi dell’esistenza, a rivolgere il pensiero agli antenati, onde assicurarsi in spirito la loro approvazione, la loro soddisfazione, il loro indispensabile rispetto. A essi pensava anche qui, ora, irretito in un’esperienza così inammissibile, coinvolto in così esotiche dissolutezze di sentimento, ne rammentava la dignitosa severità, l’onesta virilità dei costumi, e sorrideva malinconicamente. Che cosa avrebbero detto? E d’altra parte, che cosa avrebbero detto della sua vita tutt’intera, che si era scostata da loro fino alla degenerazione, di questa vita in balìa dall’arte, di cui egli stesso un tempo, nello spirito borghese dei padri, aveva dato giovanili giudizi così sarcastici e che tuttavia in fondo era stato così simile a loro!

(…)

In questa direzione dunque procedevano i pensieri del sedotto, così egli cercava di puntellarsi, di salvare la propria dignità. In pari tempo, però, egli prestava un’attenzione indagatrice e pertinace ai sordidi avvenimenti di cui era teatro Venezia, a quell’avventura del mondo esterno che oscuramente confluiva con quella del suo cuore e alimentava la sua passione di vaghe e illegittime speranze. Incaponito a conoscere fatti nuovi e certi sullo stato e il progresso dell’epidemia, sfogliava nei caffè della città i giornali tedeschi, spariti già da parecchi giorni erano dal tavolo di lettura nell’atrio dell’albergo. Vi si alternavano affermazioni e smentite. Il numero dei casi di malattia e di decesso ascendeva a venti, a quaranta, forse a cento e più, e, poche righe più sotto, la stessa apparizione del morbo era, se non recisamente negata, per lo meno ridotta a pochi casi isolati, di provenienza esterna.

Gustav e Tadzio nel film di Luchino Visconti (1971)

Gustav e Tadzio nel film di Luchino Visconti (1971)

Vi è qui, come anche nell’altro breve romanzo, la riflessione di come l’arte possa destabilizzare la vita; in questo brano tale potere è segnalato dal dialogo fittizio con gli antenati, ovvero con quella classe borghese già così efficacemente descritta ne I Buddenbrook, alla quale l’autore confessa la sua eccentricità, qui illustrata dall’insana passione verso Tadzio. Thomas amplifica la “malattia morale” in una decadente Venezia, malata essa stessa, in piena epidemia di colera. Ma se l’estetismo irrazionale di von Aschenbach simboleggia l’arte e Tadzio la purezza irragiungibile, la Venezia non può che rappresentare l’Europa malata, che sente già rullare i tamburi di una guerra imminente.

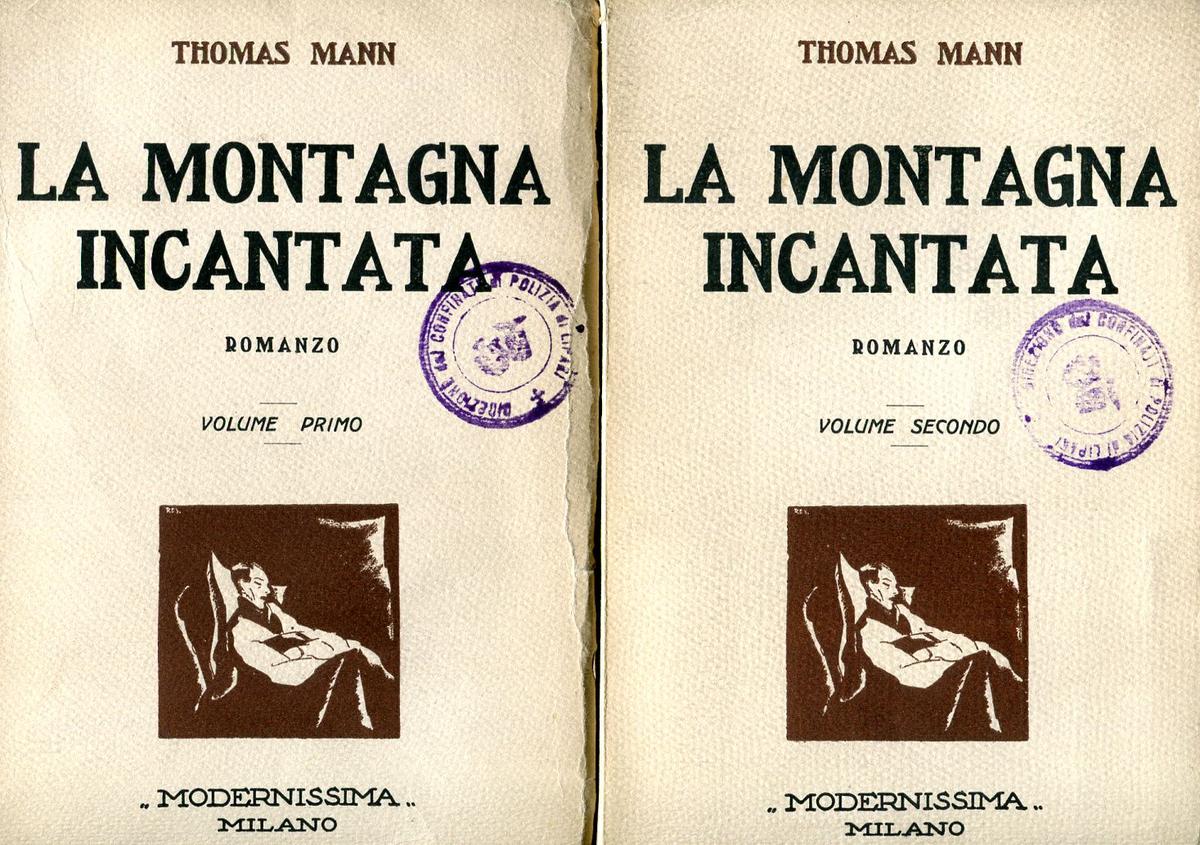

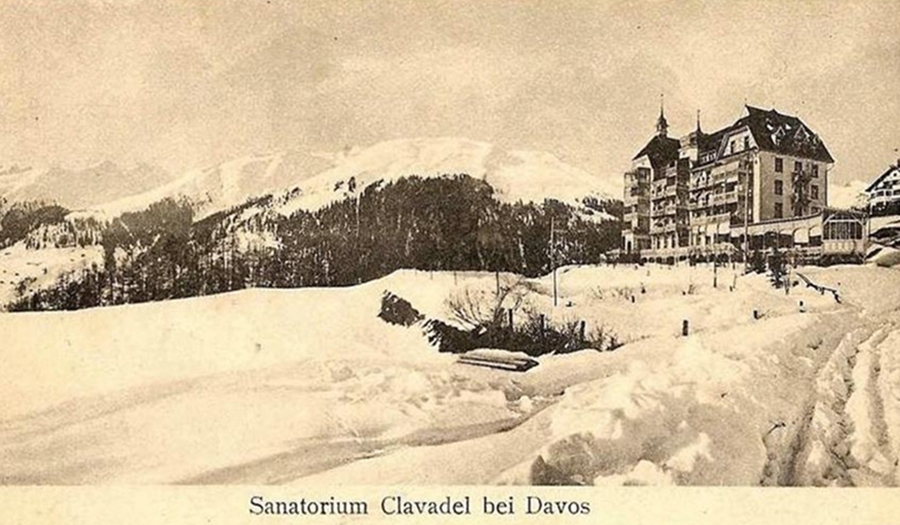

Lo scontro tra l’istanza malata, diversa e recupero della ragione avviene anche nell’altro grande romanzo di Mann La montagna incantata, in cui, come un maitre à penser l’autore vuole condurre il lettore ad abbandonare quelle spinte irrazionalistiche che avevano portato alla strage della prima guerra mondiale (siamo nel ’24):

Hans Castorp, un giovane borghese, recatosi a trovare il cugino Gioacchino malato di tisi nel sanatorio di Davos, finisce, ammalandosi a sua volta, col restarvi sette anni, affascinato da quel piccolo mondo che è in sé un universo simbolico ma completo. Si innamora di un’ospite del sanatorio, Madame Chauchat, e passa lunghe ore conversando con due intellettuali: l’italiano Settembrini erede della tradizione illuminista, e il gesuita Naphta, più tardi suscita, esponente del mondo romantico e decadente. Un altro singolare personaggio, l’olandese Pepperkon, rappresenta l’istinto irrazionale, il predominio dei sensi e della natura. Lo scoppio della guerra del 1914 strappa Castorp da questa atmosfera stregata e lo conduce sui campi di battaglia, dove si troverà coinvolto nella carneficina: la sua sorte resta incerta, anche se immersa in un clima di morte.

Edizione originale del 1913

Edizione originale del 1913

CONSERVAZIONE BORGHESE E IDEALITA’ DEMOCRATICHE

Coi due cugini, Ludovico Settembrini parlava anche di sé, e della sua provenienza, sia durante le passeggiate, sia durante la conversazione serale, oppure dopo il pranzo, quando la maggior parte dei pazienti avevano lasciato la sala ed egli rimaneva ancora un poco seduto vicino a Castorp e Ziemssen, alla loro tavola. Intanto le cameriere sparecchiavano, e Castorp fumava il suo “Maria Mancini” che alla terza settimana pareva voler fargli gustare ancora qualche poco dei suoi aromi reconditi. con attenzione critica, alquanto scandalizzato, ma propenso a lasciarsi influenzare, egli ascoltava le narrazioni dell’italiano, che gli aprivano un mondo strano, completamente nuovo a lui.

Settembrini parlava di suo nonno, un avvocato che aveva risieduto a Milano, grande patriota, agitatore politico, oratore, collaboratore di parecchi giornali, anche lui uomo dell’opposizione come il nipote, certo in più grande stile e più ardito assai. Poiché mentre Ludovico, come egli stesso osservava con accento di amarezza, doveva limitarsi a sforbiciare nella vita e negli avvenimenti del Sanatorio Internazionale Berghof, esercitandovi la sua critica beffarda e protestando contro di esso in nome di una umanità bella e giocondamente operosa, quegli invece aveva dato da fare ai governi, aveva cospirato contro l’Austria e la Santa Alleanza che allora teneva la sua patria sotto il giogo della schiavitù, ed era stato membro attivo di certe società segrete. “Un Carbonaro”, come Settembrini pronunciò d’un tratto a bassa voce, quasi fosse ancora pericoloso parlarne. A farla breve, questo Luigi Settembrini apparve agli occhi dei due ascoltatori, a dedurne dai racconti del nipote, come un’esistenza misteriosa e passionale di demagogo, come un caporione cospiratore; e quantunque i due giovanotti si sforzassero di concepire il rispetto, non riusciva loro di cancellare dal viso un’espressione di antipatia diffidente. Certo le cose stavano in modo speciale: quello che giungeva alle loro orecchie era passato da molto tempo, quasi da cento anni, era la storia, e dalla storia l’uomo che venivano a conoscere riceveva un aspetto, diremo così, teorico di disperato amore per la libertà e di odio contro i tiranni, quantunque i due cugini non avessero mai pensato di venir con lui ad un contatto così umanamente diretto. Non solo, ma all’attività di cospiratore e di agitatore di questo avo, andava congiunto, come i due apprendevano da ciò che narrava Settembrini, un grande amore per la sua patria, che egli voleva libera e unita. Anzi, la sua attività sovversiva era appunto frutto di tale rispettabile unione e per quanto questo insieme di sovversivismo e di patriottismo apparisse strano ai due cugini abituati a considerare invece l’amor patrio allo stesso livello dell’amore per l’ordine, tuttavia essi dovevano ammettere nel loro intimo che, come s’erano svolte le cose in quei tempi e in quei luoghi , la ribellione e la virtù cittadina dovevano essere un tutt’uno, come un tutt’uno erano la obbedienza legale e la pigra indifferenza verso la cosa pubblica. Il nonno di Settembrini non era stato soltanto un grande patriota italiano, sibbene anche un compagno di fede e di battaglia di tutti i popoli anelanti la libertà, poiché dopo il naufragio di un certo colpo di Stato tentato a Torino, sfuggito per miracolo agli sgherri di Metternich, aveva utilizzato il tempo del suo esilio combattendo in Spagna a pro della Costituzione, in Grecia per l’indipendenza di quel popolo. Là, era venuto alo mondo il padre di Settembrini – anche perciò quest’ultimo era diventato un grande umanista e un amante appassionato dell’antichità classica – nato, d’altronde, da madre di sangue tedesco, poiché Luigi aveva sposato una ragazza svizzera conducendola poi sempre con sé nella sua vita avventurosa. Più tardi, dopo dieci anni di esilio, aveva potuto tornare in patria, ed esercitato l’avvocatura a Milano non tralasciando però mai di incitare la Nazione con la parola parlata e scritta, in versi e prosa, alla libertà e alla costituzione della Repubblica unitaria, non cessando di compilare programmi sovversivi con appassionata enfasi di agitatore e dal proclamare l’unione dei popoli liberati per l’instaurazione di una comune felicità.

Un particolare che Settembrini citò, fece specialmente impressione sul giovane Castorp. Il nonno Luigi s’era sempre mostrato fra i suoi concittadini in abito nero, poiché egli asseriva di dimostrare in quel modo il lutto per la miseria e la schiavitù in cui era tenuta l’Italia, la patria sua. Udendo tale particolare, Castorp fu costretto, come d’altronde aveva fatto più volte, a pensare al suo proprio nonno; questi pure aveva sempre portato, per quanto il nipote potesse ricordarsene, vestiti neri, ma per motivi molto diversi da quelli del nonno di Settembrini. Hans Lorenz Castorp, essere appartenente ad un’altra epoca, s’era adattato per ripiego al suo tempo cui non apparteneva affatto, e ne aveva portato il costume, finché in morte era rientrato solennemente (col collare a pieghe) nel suo vero e giusto aspetto. Due nonni ben diversi erano stati quelli! Hans Castorp ci pensava mentre i suoi occhi fissavano un punto nel vuoto ed egli andava scuotendo il capo, cosa che poteva essere un segno d’ammirazione per Luigi Settembrini, o anche un’espressione di diniego e di disapprovazione. Si guardava anche onestamente dal giudicare ciò che non poteva in coscienza conoscere, si accontentava invece di constatare e di paragonare. Vedeva la testa sottile del vecchio Hans Lorenz chinarsi pensosa sull’orlo stinto della tazza battesimale – immobile e peregrinante eredità – a bocca stretta poiché le sue labbra pronunciavano sillabe cupe e pie che ricordavano il luogo dove si procede camminando chini in avanti in segno di profondo rispetto. E vedeva Luigi Settembrini che, reggendo il tricolore, sguainava la spada e, con lo sguardo dei neri occhi rivolto al cielo per un sacro giuramento, marciava in capo a una schiera di volontari per irrompere contro la falange del dispotismo. Ambedue avevano la loro bellezza e la loro nobiltà, pensava, sforzandosi di essere equo, tanto più che si sentiva personalmente o quasi in causa. Poiché il nonno di Settembrini aveva combattuto per diritti politici, mentre alò suo proprio nonno o agli avi di lui erano appartenuti in origine tutti i diritti che la plebaglia nel corso di quattro secoli aveva loro strappato con la violenza e con la retorica… Ed ambedue erano sempre vestiti di nero, il nonno del nord e quello del sud, e ambedue allo scopo di porre una severa distanza fra sé e l’epoca in cui vivevano. L’uno l’aveva fatto per un senso di religiosità, per il rispetto al passato e alla orte cui il suo essere apparteneva; l’altro, al contrario, per ribellione e in omaggio al progresso nemico della pietà. Sì, essi rappresentavano due mondi, due punti cardinali, così pensava Hans Castorp e gli pareva essersi trovato altra volta tra essi, gettando uno sguardo scrutatore ora all’uno ora all’altro, facendo precisamente come faceva in quel momento mentre il signor Settembrini continuava a narrare.

(…)

Edizione italiana del 1932

Edizione italiana del 1932

…L’Italiano rendeva onore alla patria dei suoi ascoltatori perché là erano state inventate l’arte della stampa e la polvere da sparo, perché essa aveva spazzato la corazza del feudalesimo, rendendo possibile il propagarsi delle idee democratiche. Lodava dunque la Germania sotto tale punto di vista e per quanto riguardava il passato, ma credeva di dover dare la palma alla sua propria patria perché, mentre le altre nazioni giacevano ancora nell’oscurantismo e nella schiavitù, essa aveva inalberato la bandiera del progresso intellettuale, della cultura, della libertà. Tuttavia l’omaggio che rendeva alla tecnica ed alle comunicazioni, campo di lavoro di Hans Castorp, non era diretto precisamente alle potenze in sé, ma a tali potenze solo perché da quelle risultava un perfezionamento morale dell’individuo. la tecnica – diceva – sottomettendo sempre più la natura con mezzi di comunicazione, con lo sviluppo delle reti stradali e telegrafiche, vincendo le differenze di clima, si dimostra il mezzo maggiormente atto ad avvicinare l’un l’altro i popoli, a favorirne la vicendevole conoscenza, a iniziare fra essi un equilibrio umano, a distruggere i loro preconcetti e finalmente ad instaurare una unione generale. La razza umana proviene dal buio, dalla paura, dall’odio ma essa procede e s’innalza sopra una via luminosa, verso uno stato finale di simpatia, di intima chiarezza, di bontà e di felicità, e la tecnica è il miglior veicolo per procedere su tale via.

Così parlando, Settembrini univa i campi che Hans Castorp era sempre abituato a pensare divisi, anzi ben lontani uno dall’altro. Tecnica e morale! disse. E poi parlò del Cristianesimo e del Redentore che, primo, rivelò il principio di uguaglianza e di fratellanza, principio divulgato poi dalla stampa e che la Rivoluzione Francese aveva innalzato a legge. A Hans Castorp, sia pure per motivi per cui non si rendeva ben conto, tale opinione sembrava decisamente confusa, quantunque Settembrini la esponesse in parole chiare, levigate e sonanti. Una volta – così narrava – una volta in vita sua e precisamente all’inizio degli anni migliori della maturità, suo nonno s’era sentito profondamente felice, cioè al tempo della Rivoluzione Parigina di Luglio. Allora egli aveva detto chiaro e forte in pubblico che tutti gli uomini in un tempo non lontano avrebbero posto i tre giorni di Parigi accanto a sei della Creazione. A questo punto Hans Castorp non poté fare a meno di battere la mano sul tavolo e di meravigliarsi nel più profondo dell’anima sua. Gli sembrava un po’ forte che accanto a sei giorni in cui il Signore Iddio aveva separato la terra dall’acqua e aveva creato le eterne luci del firmamento, i fiori, gli alberi, gli uccelli, i pesci ed ogni cosa che ha vita, si ponessero i tre giorni della Rivoluzione di Luglio dell’anno 1830, ed anche dopo, quando rimase solo col cugino, si espresse in questo senso.

Tuttavia, siccome era assolutamente disposto a lasciarsi influenzare, pose freno alla protesta che la sua pietà ed il suo gusto elevavano contro l’ordinamento delle cose “alla Settembrini”. Forse ciò che a lui pareva sacrilegio si poteva invece considerare coraggio e nobile slancio, almeno in quel luogo e a quella epoca. Nel luogo e nell’epoca, per esempio, in cui il nonno di Settembrini chiamava le barricate: “trono del popolo” e aveva dichiarato che bisognava “consacrare la picca del cittadino sull’altare dell’umanità”.

Come si vede il corposo romanzo presenta anche un’aspetto che potremo definire saggistico. A non renderlo tuttavia tale è il personaggio di Hans Castorp che Thomas Mann definisce Hans Castorp un quester ovvero “colui che cerca e interroga, che percorre il cielo e l’inferno, che tiene testa al cielo e all’inferno e stringe un patto col mistero, con la malattia, col male, con la morte con l’altro mondo, con l’occulto, con quel mondo che nella Montagna incantata è detto “problematico”… alla ricerca del Graal, cioè del supremo, del sapere, di conoscenza e iniziazione, della pietra filosofale, dell’aurum potabile, della bevanda di vita.”

Qui lo vediamo alle prese con Settembrini, discendente del famoso patriota italiano, entusiasta portavoce della Rivoluzione del 1789 e del razionalismo liberale del XIX secolo. A lui si contrappone Naphta (non presente nella parte riportata), allievo dei gesuiti e portavoce dell’assolutismo e dell’inquisizione. Quello che caratterizza il protagonista è quasi una specie di vuotezza interiore che man mano cerca di fortificarsi nell’ascolto attento, a volte ricevuto con perplessità, ma pronto a lasciarsi influenzare e ad arricchirsi.

L’attività di Thomas Mann continua con il Doctor Faustus, in cui al successo e all’incredibile creatività che il musicista Adrian Leverkühn ottiene grazie al patto col diavolo risponde la rinuncia agli affetti e l’aridità umana: la sua oltraggiosa coscienza di sé e la violazione di ogni limite rappresentano un’esplicita metafora del regime hitleriano.

“Abbiamo accennato solo alle più significative tappe di una produzione che sia sul piano specificatamente letterario che su quello saggistico ha, per varietà e mole, del prodigioso: nessun autore del Novecento può vantare come Mann un così approfondito e ossessivo esame (durato un cinquantennio) delle componenti della civiltà contemporanea, dei tanti ambigui miti che nel penultimo secolo essa ha elaborato: nessuno, forse, come lui ha contribuito – appunto perché li ha vissuti problematicamente dentro di sé – a esorcizzarli attraverso il faticoso recupero della ragione”. (Salvatore Guglielmino)

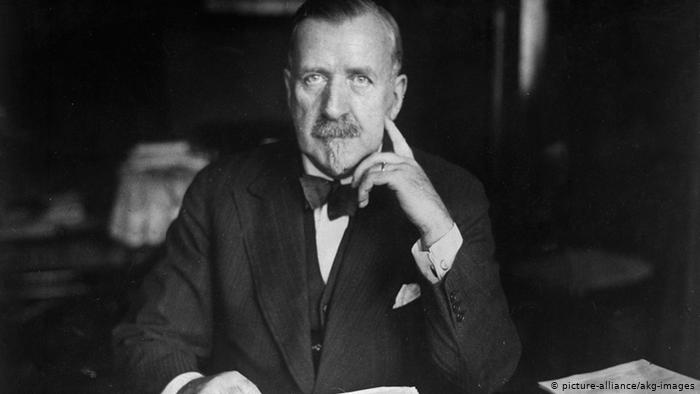

Heinrich Mann

Meno famoso del fratello minore Thomas, Heinrich Mann, autore de Il professor Unrat, deve la sua fortuna al film Angelo azzurro del 1930 che ne fu tratto e che lanciò nel mondo, facendone un’intramontabile diva, Marlene Dietrich.

Nasce a Lubecca nel 1871. Per la sua opposizione al nazismo si trasferì dapprima in Cecoslovacchia, quindi in Francia ed infine negli Stati Uniti. Scrisse vari romanzi, fra i quali ricordiamo Il paese di Cuccagna (1900), Le dee (1903), Il professor Unrat (1905) e Tra le razze ( 1907). Giornalista e saggista si legò al socialismo umanitario e democratico (in polemica col fratello Thomas) e la sua opera può essere letta come una critica alla società tedesca che va dall’età guglielmina sino al nazismo attraverso una satira lucida e precisa.

Professor Unrat narra la storia di un insegnante vedovo cinquantenne, soprannominato dagli alunni Unrat, cioè “immondezza”. Un giorno s’inoltra nei quartieri malfamati della città, non grande ma rispettabilre, per cogliere in fallo tre dei suoi alunni più riottosi (Kieselack, von Ertzum, Lohmann) che egli sospetta di cattivi costumi. Conosce così nel locale “Angelo azzurro”, la cabarettista vicina quasi alla prostituzione Rosa Frölich e ne diventa un assiduo frequentatore, se ne invaghisca, spenda i suoi risparmi e infine se la sposi. Unrat viene licenziato dalla scuola, vive con lei tra i debiti, e la sua casa è frequentata dagli uomini più in vista della città, attirati dal fascino licenzioso della sposa. Sarà proprio lo studente Lohmann che lo denuncerà per il furto di un portafoglio e la coppia finisce arrestata e dileggiata.

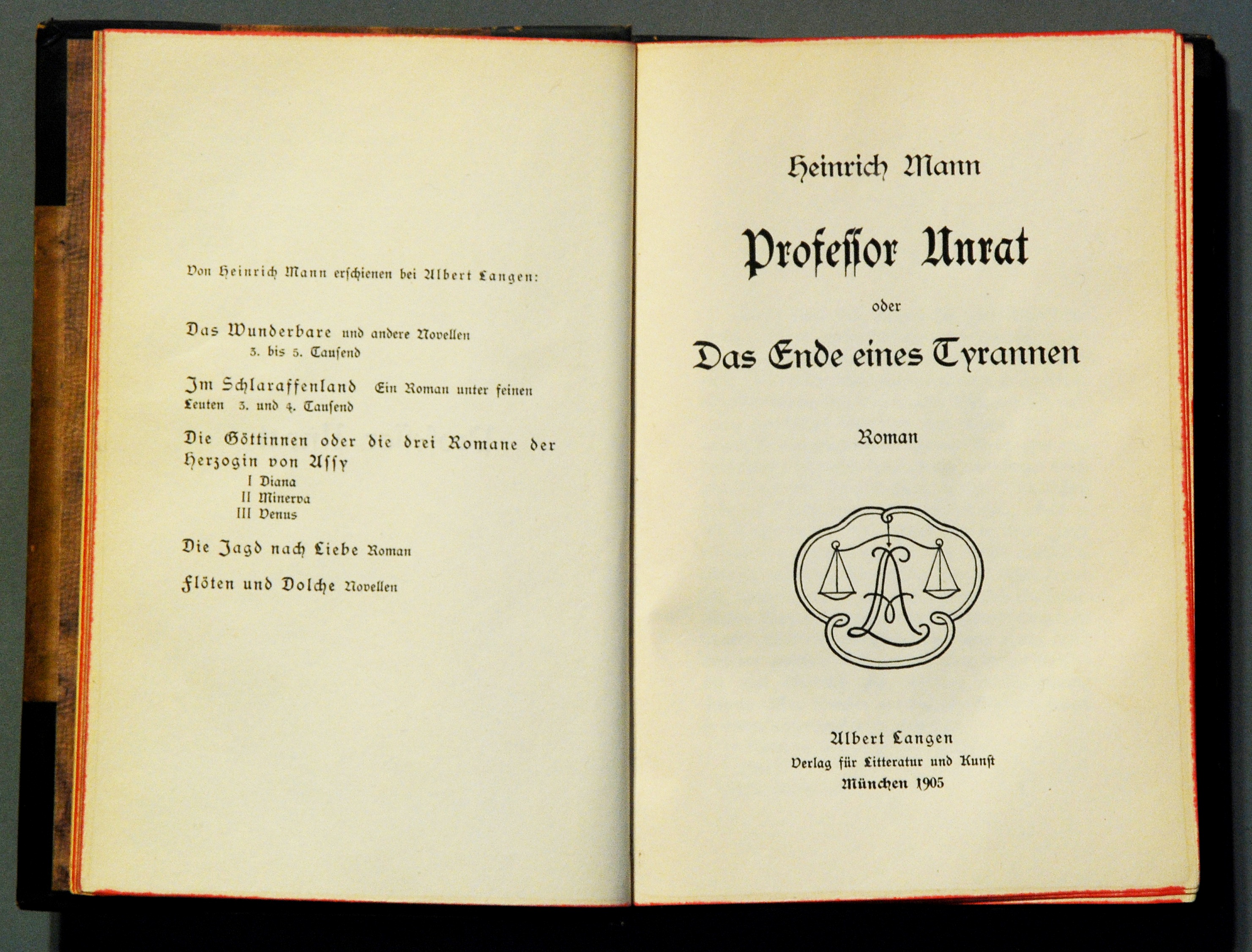

Edizione del 1905

Edizione del 1905

Dal questo romanzo prendiamo l’incipit:

IL PROFESSOR UNRAT

Poiché il suo nome era Raat, tutta la città lo chiamava Unrat, Sporcizia. Veniva così spontaneo, naturale. Ogni tanto capitava che questo o quel professore cambiasse soprannome: un nuovo scaglione di alunni entrava a far parte della classe, prendeva di mira con voluttà omicida un certo lato comico del professore che non era stato messo abbastanza in rilievo dai compagni dell’anno prima, e ne sbandierava il nome senza pietà. Unrat, invece il suo lo portava da molte generazioni, tutta la città ne era al corrente, i suoi colleghi lo usavano fuori dal liceo e anche dentro, appena lui voltava le spalle. Le persone che ospitavano in casa propria gli scolari e ne sorvegliavano gli studi, parlavano in presenza dei loro pensionanti del professor Unrat. E il bell’ingegno che avesse cercato di studiare con occhio nuovo e di battezzare in altro modo l’ordinario della prima liceo non sarebbe mai riuscito a spuntarla: se non altro perché l’appellativo suscitava ancora nel vecchio insegnante la stessa reazione di ventisei anni prima. Bastava che nel cortile della scuola, non appena lo vedeva venire, uno gridasse: «Non sentite odor di sporcizia?» Oppure: «Ehi, che odore di sporcizia!»

E subito il vecchio scrollava convulsamente la spalla, sempre la destra, che era più alta, e da dietro gli occhiali lanciava di sbieco un’occhiata piena di bile che gli studenti definivano perfida, e che era invece pavida e vendicativa: l’occhiata di un tiranno dalla coscienza poco tranquilla, che cerca di scoprire i pugnali tra le pieghe dei mantelli. Il suo mento spigoloso, a cui si attaccava una barbetta rada tra il giallo e il grigio, tremava con violenza. Contro l’alunno che aveva urlato la frase “non aveva prove” e non gli restava che tirar lungo sulle gambe magre dalle ginocchia curve, sotto il suo bisunto cappellaccio da muratore.

L’anno prima, per il suo giubileo, la scuola gli aveva organizzato una fiaccolata. Era uscito sul balcone e aveva fatto un discorso. E all’improvviso, mentre tutte le teste, appoggiate alla nuca, erano rivolte verso di lui, si era levata una sgradevole voce fessa: «Ehi, c’è sporcizia in aria!»

Altri avevano ripetuto: «Sporcizia in aria! Sporcizia in aria!»

Là in alto il professore, che pure aveva previsto l’incidente, cominciò a balbettare, fissato la bocca spalancata di ognuno dei suoi derisori. Gli altri signori stavano là, intorno a lui: egli si rese conto anche quella volta “non aveva prove”; tra sé prese nota, però di tutti i nomi. Non più tardi del giorno dopo quello dalla voce fessa, ignorando il villaggio natale della Pulzella d’Orléans, diede il modo al professore d’assicurargli che in futuro avrebbe fatto del suo meglio per rendergli la vita difficile. E a Pasqua infatti quel Kieselack non fu promosso. Assieme a lui dovette ripetere l’anno la maggior parte di quelli che avevano fatto gazzarra la sera del giubileo: tra questi von Ertzum. Lohmann se n’era stato zitto, però fu bocciato lo stesso: la sua indolenza, come l’ottusità dell’altro, aiutò Unrat nel suo intento. Ora accadde che un mattino del novembre successivo, durante l’intervallo delle undici che precedeva il compito in classe sulla Pulzella d’Orléans, von Ertzum, prevedendo un esito catastrofico del tema vista la sua scarsa confidenza con la Pulzella, spalancasse disperato la finestra e urlasse a casaccio nella nebbia: «Unrat!»

Non sapeva se il professore fosse nei paraggi, e non gliene importava nulla. Il povero corpacciuto nobile di campagna aveva semplicemente soddisfatto il bisogno tutto fisico di concedere ancora pochi attimi di libertà ai suoi polmoni prima di rannicchiarsi per due ore davanti a un foglio bianco, tutto vuoto, cercando di riempirlo con parole spremute dalla sua testa non meno vuota. Ma il caso volle che proprio in quel momento Unrat attraversasse il cortile. Quando l’urlo lanciato dalla finestra lo raggiunse ebbe un goffo sobbalzo. Lassù tra la nebbia distinse la sagoma pesante di von Ertzum. Di sotto non c’era un solo alunno, nessuno a cui von Ertzum potesse aver gridato quella parola. «Questa volta», pensò Unrat esultando «era me che intendeva. Questa volta ne ho le prove!»

Marlene Dietrich ed Emil Jannings nelle parti di Rosa e del professor Rat

Marlene Dietrich ed Emil Jannings nelle parti di Rosa e del professor Rat

nel film del 1930

Quello che caratterizza il personaggio è una sua profonda ambiguità: egli è infatti vittima, con quel nomignolo che gli viene affibbiato sembra quasi dall’intera comunità, nomignolo che lo denigra e che lo squalifica; ma è anche carnefice, capace di vendicarsi in modo brutale, colpendo proprio chi non ha potere di difendersi, come i suoi studenti e soprattutto verso i più riottosi, i meno “inquadrati”. La ricerca del loro peccato, come poi verrà illustrato nel testo, si disegna tuttavia come la ricerca di un mondo che lo ha sempre affascinato ma che per convenzione non ha mai potuto frequentare. Potrebbe, detto così, sembrare un percorso che riscatta il personaggio, ma non è propriamente così: Unrat per ottenere ciò che vuole deve distruggere chi prima di lui ne era in possesso; la sua è una lotta senza quartiere, svolta tuttavia con armi che vanno dall’ossequio obliquo verso il potere e dalla più inaudita prepotenza verso chi è più debole di lui:

“…Unrat si voltò verso di lui. Intanto la Frölich se la filò: scappò gridando nella stanza vicina e si chiuse dentro sbattendo la porta. Per un attimo Unrat parve come stordito; poi si riprese e cominciò a fare dei gran salti intorno a Lohmann. Lohmann, che per darsi un contegno era indietreggiato fino al tavolo, prese il portafogli e si mise ad accarezzarlo. Pensò confusamente a qualcosa da dire. Che strano essere aveva davanti! Una via di mezzo tra un ragno e un gatto, con gli occhi da matto, col sudore che colava in gocce colorate da sopra gli occhi, e con la schiuma che gli usciva dai denti che battevano. Non era piacevole avercelo intorno con le braccia inarcate, pronte a scattare. E che farfugliava?”

“Unrat è, caricaturalmente deformato, il tipo del tiranno che vive tra furore e paura: nella scuola, se gli alunni non riconoscono il suo potere, tutto è perduto (come per il tiranno quando vede il palazzo invaso dalla plebe); fuori dalla scuola i rapporti con gli altri gli si configurano sempre come rapporti di autorità e di controllo (egli non sa immaginarne di diversi); l’intera città, sfuggendogli di mano, assume l’aspetto e la condotta di cinquantamila studenti indisciplinati e perciò meritevoli di punizione. Con vero piacere Unrat apre la sua casa a nobili e borghesi benestanti e assiste alla loro rovina: perduta l’autorità il tiranno è pronto a diventare anarchico, e si vanta del simbolismo implicito nell’odioso soprannome da cui un tempi si sentiva perseguitato” (Remo Ceserani)

Franz Kafka

Franz Kafka (1883 – 1924) è un autore che va inserito in quella cultura del vasto Impero asburgico nel periodo della sua decadenza, definito Mitteleuropa. Sarà importante al suo interno la componente ebraica e la lingua con cui espresse la sua cultura fu la lingua tedesca in cui descrisse la crisi epocale dell’Occidente, inserendola nel più lato discorso della crisi del personaggio-uomo nella cultura dei primi anni del Novecento.

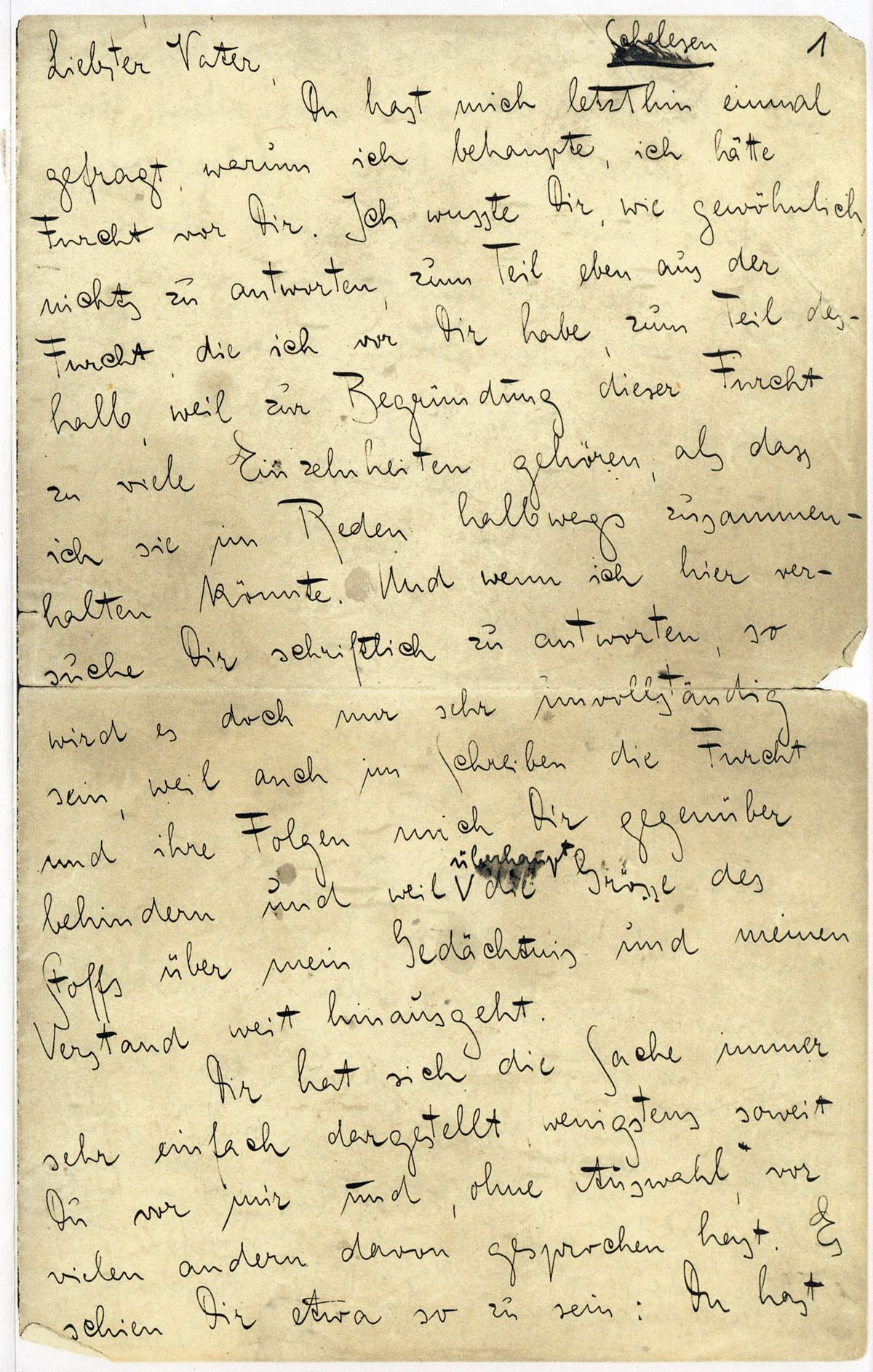

Nacque a Praga ed ebbe nell’infanzia e nell’adolescenza difficili rapporti familiari, soprattutto con il padre, imponente nella figura e autoritario nell’educazione, che favorì in lui un senso d’inadeguatezza. Della complessità del loro rapporto abbiamo testimonianza nella famosa lettera al padre del 1919:

MIO CARO PAPA’

Mio caro papà, non è molto che mi hai chiesto perché affermo di aver paura di Te. Come al solito non ho saputo rispondere, un po’ per la paura che Tu m’incuti, un po’ perché, per motivare questa paura, occorrono troppi particolari che non saprei cucire in un discorso. E se ora mi provo a risponderTi per iscritto, anche questa risposta sarà incompletissima, poiché pur scrivendo mi sento impedito dalla paura e dalle sue conseguenze, e perché la vastità dell’argomento supera di molto la mia memoria e la mia intelligenza.

A Te la questione è sempre parsa molto semplice, almeno quando ne parlavi con me e, secondo i casi, con molti altri. La vedevi così: tutta la vita Tu hai lavorato duramente, hai sacrificato tutto per i Tuoi figli, specialmente per me, di modo che io son vissuto da signore, libero di studiare quel che volevo, senza crucci materiali, e cioé senza crucci affatto; in cambio Tu non chiedevi gratitudine – Tu conosci “la gratitudine dei figli” – ma almeno certi riguardi, qualche segno di comprensione, invece io Ti ho sempre evitato, rintanandomi in camera mia, fra i libri, fra amici esaltati, fra idee insane; mai Ti ho parlato a cuore aperto, al Tempio non ti sono mai stato accanto, mai sono venuto a trovarTi a Franzensbad*, d’altronde io non posseggo il senso della famiglia, non mi sono mai curato della ditta o degli altri Tuoi affari. La fabbrica Te l’ho caricata sulle spalle per piantarTi subito in asso, ho sostenuto Ottla* nei suoi capricci, e mentre per Te non muovo un dito (neppure un biglietto di teatro T’ho mai portato) per gli amici farei qualunque cosa. Se riassumi il Tuo giudizio su di me, ne vien fuori che Tu non mi rimproveri nulla di malvagio o di disonorevole (tranne forse il mio ultimo progetto matrimoniale) ma freddezza, estraneità, ingratitudine. E anzi me lo rimproveri come se fosse colpa mia, come se con un giro di timone avessi potuto cambiare tutto, mentre Tu non hai nulla da rimproverarTi, se non forse di essere stato troppo buono con me.

Questo tuo giudizio lo reputo esatto in quanto credo anch’io che Tu sia del tutto inconsapevole della nostra lontananza. Ma anch’io sono altrettanto innocente. Se fossi capaci di condurTi a riconoscerlo, sarebbe possibile non dico una nuova vita – siamo tutti e due troppo vecchi – ma una sorta di pace, non la fine ma un’attenuazione delle Tue incessanti rampogne.

Strano a dirsi, Tu hai una vaga percezione di quello che io intendo. Così ad esempio mi hai detto recentemente “Ti ho sempre voluto bene, anche se in apparenza il mio contegno non era quello degli altri padri, appunto perché non so fingere come gli altri”. In complesso, papà, io non ho mai dubitato della Tua bontà verso di me, ma questa affermazione non la credo giusta: E’ vero che tu non sai fingere, ma voler solo per questo sostenere che gli altri padri fingono è o pura protervia che non si può discutere oppure – e così è secondo il mio parere – la velata dimostrazione che fra noi due c’è qualcosa che non va, e che anche Tu ne sei causa, ma senza colpa. Se Tu lo ammetti, allora siamo d’accordo.

Non dico, naturalmente, di essere diventato quel che sono soltanto per il Tuo concorso. Questo sarebbe molto esagerato (e io inclino fin troppo a tale esagerazione). E’ assai probabile che, anche se fossi cresciuto libero dal Tuo influsso, non sarei diventato un uomo come volevi Tu. Sarei stato pur sempre una creatura debole, paurosa, dubbiosa, inquieta, certo non un Robert Kafka o un Karl Hermann*, certo però diverso da quello che sono, e avremmo potuto vivere in buona intesa. Sarei stato felice di averTi per amico, per principale, zio, nonno e perfino (sebbene con qualche esitazione) per suocero. Soltanto che come padre Tu eri troppo forte per me, tanto più che i miei fratelli morirono bambini, e le sorelle vennero molto più tardi, e io dovetti sopportare da solo il primo urto, per il quale ero di gran lunga troppo debole.

(…)

Alla Tua superiorità fisica faceva riscontro quella spirituale. Tu ti eri innalzato con le Tue sole forze, di conseguenza avevi una fiducia illimitata in Te stesso. Per il bambino ciò era meno evidente di quanto non lo fu per il giovane che si faceva adulto. Dalla Tua poltrona Tu governavi il mondo. La Tua opinione era giusta, ogni altra era assurda, stravagante, pazza, anormale. La Tua sicurezza era così grande che potevi anche essere incoerente e tuttavia non cessavi di avere ragione. Accadeva anche che su certe questioni Tu non avessi opinione alcuna, e allora tutte le opinioni possibili intorno a quel tema dovevano essere sbagliate senza eccezione. Per esempio prima insultavi i cechi, poi i tedeschi, poi ancora gli ebrei, e ciò non a proposito di alcunché di particolare, ma sotto tutti i riguardi, tanto che alla fine Tu solo rimanevi. AcquistasTi ai miei occhi un alone misterioso, come tutti i tiranni, il cui diritto si fonda sulla loro persona, non sul pensiero. A me, almeno, pareva così.

Nel 1919, all’età di trentasei anni, Franz Kafka scrisse questa lunghissima lettera al padre, che non fu mai consegnata e venne pubblicata solo in seguito, dopo la morte dell’autore e del destinatario. Tuttavia essa ci serve per chiarire non soltanto l’atteggiamento di un figlio nei confronti di un padre “forte”, ma come tale rapporto si segnasse fin da subito nella sensibilità eccitabile di Franz sotto il segno “psicoanalitico” della castrazione, per meglio dire l’impossibilità di diventare adulto perché tutto lo spazio era già occupato dal padre, che giustifica se stesso con il verbo essere, cioè è, come un tiranno, facendo in modo che gli altri non possano che essere dei sudditi. E’ un grido disperato ma lucido quello di Kafka, una testimonianza forte e decisa di quella figura di primo Novecento che troverà la sua definizione in colui che è incapace a vivere, con una sola parola, l’inetto.

Egon Schiele: Padre con figlio

Egon Schiele: Padre con figlio

Laureatosi nel 1906 in giurisprudenza iniziò a lavorare in un istituto di assicurazioni, S’innamorò dapprima della titolare di una ditta, Felice Bauer, che rappresentava con la sua vivacità un perfetto alter ego, quindi con una scrittrice Milena Jesenska, ma solo con Dora Dymant riuscì a trovare un po’ di serenità. Fondamentale fu l’amicizia con lo scrittore Max Brod che divenne il suo confidente.

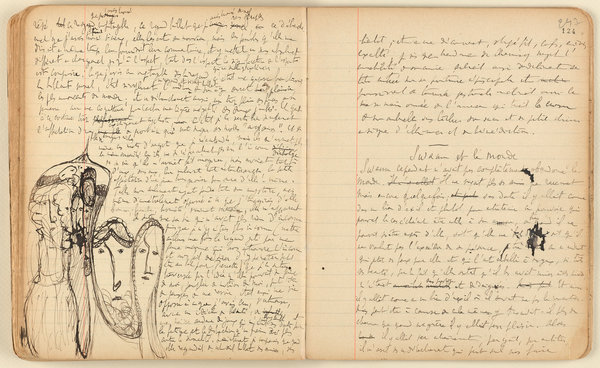

La voglia di scrivere è testimoniata dall’esigenza di narrarsi in un Diario, ma è del 1916 l’unica opera pubblicata in vita che rappresenta uno dei vertici della narrazione novecentesca, La metamorfosi:

Gregor Samsa, commesso viaggiatore, è, dopo il fallimento del padre, il sostegno della famiglia. Ma, svegliatosi il mattino dopo una notte di incubi, si trova trasformato in un enorme insetto. Accortosi della ripugnanza che desta nei familiari, si adatta a dormire sotto il letto e a non comparire più in pubblico. Si nutre soltanto di rifiuti, assistito da una vecchia serva, l’unica che sopporti la sua vista. Ma un giorno, attirato dal suono del violino della sorella Grete, compare fra i suoi. Il padre gli scaglia una mela, che lo ferisce. Ne muore poco dopo. La vecchia serva, pur commiserandolo, lo getta nella spazzatura.

IL RISVEGLIO DI GREGOR SAMSA

Quando Gregor Samsa di risvegliò una mattina da sogni tormentosi si ritrovò nel suo letto trasformato in un insetto gigantesco. Giaceva sulla schiena dura come una corazza e sollevando un poco il capo poteva vedere la sua pancia convessa, color marrone, suddivisa in grosse scaglie ricurve; sulla cima la coperta, pronta a scivolar via, si reggeva appena. Le sue numerose zampe, pietosamente esili se paragonate alle sue dimensioni, gli tremolavano disperate davanti agli occhi.

«Che cosa mi è successo?» pensò. Non era un sogno. La sua stanza, una vera stanza, – sia pure piccola – per esseri umani, era tranquillamente racchiusa fra le quattro pareti così familiari. Sopra al tavolo, sul quale era sparso un campionario di stoffe – Samsa era un commesso viaggiatore – era appesa la figura che aveva recentemente ritagliato da un giornale illustrato e sistemato in una bella cornice dorata. Rappresentava una signora seduta tutta impettita con un cappellino e un boa di pelliccia, che ostentava a chi la guardasse un ampio manicotto nel quale scomparivano i suoi avambracci.

Lo sguardo di Gregor si rivolse poi alla finestra e il cattivo tempo – si udiva la pioggia picchiettare sulle parti metalliche della finestra – lo rattristò completamente. «Che accadrebbe se continuassi a dormire un altro po’ dimenticando queste sciocchezze?», pensò, ma non era proprio fattibile perché era abituato a dormire sul fianco destro e nella condizione in cui si trovava non poteva assumere quella posizione. Per quanto si sforzasse di buttarsi verso destra ripiombava sempre nella posizione supina. Ci provò un centinaio di volte, chiuse gli occhi per non vedere le zampe annaspanti, e rinunciò solo quando cominciò a sentire sul fianco un dolorino sordo mai provato prima di allora.

«Oh Dio,» pensò, «che mestiere faticoso mi sono scelto! Sempre in giro, un giorno dopo l’altro. L’affanno per gli affari è molto maggiore che nell’azienda, inoltre devo sopportare anche questa piaga da viaggiatore, i crucci per le coincidenze, i pasti irregolari e cattivi, rapporti umani sempre mutevoli, mai costanti, mai cordiali. Che vada tutto al diavolo!» Provò un leggero prurito sulla pancia, ; si trascinò lentamente sul dorso verso la testata del letto per poter sollevare meglio il capo, localizzò la parte che gli prudeva e che era cosparsa di puntini bianchi, di cui non riusciva a spiegarsi la causa; volle toccare la parte con una zampa, ma la ritirò subito perché il contatto lo fece rabbrividire.

Scivolò nuovamente nella posizione di prima. «Queste continue levatacce», pensò, «finiscono per rincitrullire. Ogni essere umano ha bisogno delle sue giuste ore di sonno. Gli altri viaggiatori di commercio hanno una vita da pascià! Quante torno alla locanda nel corso della mattinata per trascrivere le ordinazioni ricevute, quei signori stanno appena consumando la prima colazione. Se facessi una cosa simile col principale che mi ritrovo, verrei cacciato su due piedi. Chi sa, però, se non sarebbe meglio per me. Se non cercassi di dominarmi per far piacere ai miei genitori avrei dato le dimissioni da lungo tempo, sarei andato dal principale e gli avrei detto chiaro e tondo come la penso. L’averi fatto cadere dalla cattedra! E’ anche una strana abitudine quella di mettersi in cattedra e di parlare dall’alto coi dipendenti, che oltre tutto devono venire assai vicino a causa della sordità del principale. Comunque non tutte le speranze sono perdute; quando avrò raggranellato abbastanza soldi per pagare il debito che i miei genitori hanno verso di lui – e non ci dovrei mettere più cinque o sei anni – mi licenzierò senz’altro. Sarà un taglio netto. Intanto, però, devo alzarmi: il mio treno parte alle cinque.»

E guardò la sveglia che ticchettava sul cassettone. «Santo Cielo!» esclamò tra sé. Erano le sei e mezza e le lancette proseguivano tranquillamente il loro cammino, anzi era ancor più tardi, mancava poco ai tre quarti. Forse la sveglia non aveva suonato? Si vedeva benissimo anche dal letto che era stata fissata sulle quattro: aveva suonato sicuramente. Sì, ma era mai possibile continuare a dormire pacificamente con quel frastuono che scuoteva i mobili? In verità, non aveva dormito proprio pacificamente però forse per questo il sonno era stato più pesante. Che cosa doveva fare ora? Il prossimo treno partiva alle sette: per prenderlo avrebbe dovuto sbrigarsi come un matto, il campionario non era ancora sistemato e lui stesso non si sentiva particolarmente sveglio e attivo. E anche se avesse preso quel treno una sfuriata del principale sarebbe stata inevitabile, perché l’usciere della ditta aveva atteso al treno delle cinque e aveva già riferito la sua mancanza. Era una creatura del padrone, senza spina dorsale né comprendonio. E si fosse dato per malato? E ciò sarebbe stato assai penoso e sospetto, perché durante i suoi cinque anni di servizio Gregor non era mai stato ammalato. Sicuramente il principale sarebbe venuto col medico della cassa malattia, avrebbe rimproverato i genitori per la pigrizia del loro figlio e avrebbe troncato qualsiasi obiezione rimettendosi al parere del medico della cassa malattia, per il quale esistono soltanto persone sanissime o pelandroni. E gli si poteva dare torto nel suo caso? Gregor, a parte il sopore eccessivo dovuto al lungo sonno, si sentiva veramente bene e aveva persino una gran fame.

Mentre questi pensieri gli turbinavano per la mente, e senza che si decidesse a lasciare il letto – proprio in quel momento la sveglia faceva le sei e tre quarti – venne bussato lievemente alla porta che si trovava vicino alla testata del letto.«Gregor,» mormorò una voce – era la mamma – «sono le sette meno un quarto. Non dovevi partire?» La dolce voce! Gregor sussultò udendo la propria voce mentre rispondeva che era indubbiamente ancora quella di prima, in cui si mescolava però, dal basso, un insopprimibile frinire fastidioso, che solo in un primissimo momento lasciava alle sue parole un suono integro, ma poi lo deformava al punto da far credere di aver udito male. Gregor avrebbe voluto rispondere fornendo tutti i particolari, ma in simili condizioni si limitò a dire: «Sì sì, grazie mamma, mi sto alzando.» La porta chiusa impediva che fuori si notasse il cambiamento della voce di Gregor, perciò la mamma rassicurata se ne andò strascicando i piedi. Ma il breve dialogo aveva rivelato agli altri membri della famiglia che, contro ogni aspettativa, Gregor si trovava ancora in casa; e il padre si era messo a bussare alla porta, debolmente ma col pugno. «Gregor, Gregor,» gridò, «che cosa c’è?» E dopo un breve intervallo tonò con voce più profonda: «Gregor! !Gregor!» Dietro l’altra porta la sorella bisbigliava: «Gregor! Non ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa?» Gregor rispose ad entrambi le direzioni «Sono già pronto» e si sforzò di eliminare ogni suono dalla sua voce scandendo le parole con molta cura e separandole con lunghe pause. Infatti il padre se tornò alla sua colazione, ma la sorella mormorò: «Gregor apri, te ne supplico.» Gregor non pensava proprio di aprire, anzi si compiaceva dell’abitudine presa nel corso dei suoi viaggi di chiudere a chiave le porte durante la notte anche quando si trovava in casa propria.

La prosa di Kafka ci descrive in modo mirabile l'”assurdo quotidiano”. Cosa intendiamo con questo? A ben guardare quello che colpisce è la normalità con cui, in questo caso, Gregor, proprio all’inizio del racconto, gestisce il suo svegliarsi scarafaggio. Non ci viene adombrata una causa. Gregor, senza motivo e senza alcuna percezione, se non quella di un profondo sonno, durante la notte si trasforma in un orrendo insetto. L’autore, rigorosamente eterodiegetico, ci informa soltanto della preoccupazione per il fare tardi al lavoro.

E’ evidente che pertanto la lettura che dobbiamo esercitare in un testo così inquietante non può prescindere dal concetto di alienazione che colpisce gran parte della narrativa di primo Novecento. Qui alienazione assume un carattere quasi etimologico, alius, altro, diverso: si tratta infatti di una regressione verso una forma lontanissima, invertebrata, e per di più considerata immonda dalla società, accentuata dall’essere dapprima chiusa, quindi nascosta in spazi angusti, ristretti, dove permangono oggetti altrettanto alienati (la foto di un’immagine femminile tratta da una rivista incastonata in una cornice dorata che lui cercherà di difendere con tutte le sue forze).

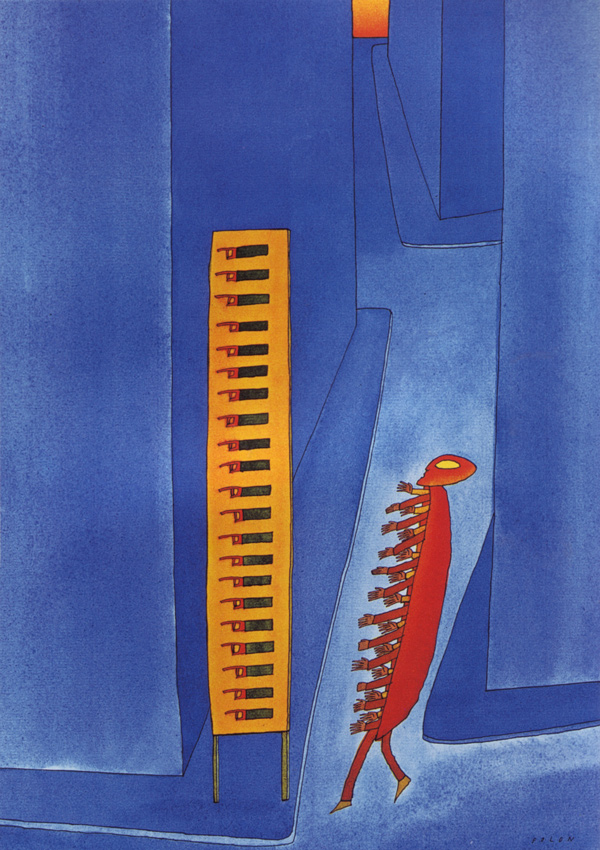

La Metamorfosi di Kafka illustrata da Jean Michel Folon

La Metamorfosi di Kafka illustrata da Jean Michel Folon

Si ricrea qui, sotto forma letteraria quel rapporto malato e ambiguo tra lui, essere privo di forza e l’autorità, che abbiamo già letto nella Lettera al padre: qui l’autorità è rappresentata dal padre di Gregor che “uccide” il figlio con una mela (nel brano riportato bussa preoccupato, ma con un pugno), ma anche dal principale da cui vorrebbe scappare ma non può – inconsciamente non vuole – che ci viene raccontato come in cattedra, autoritario nell’alto della sua potenza.

Dopo aver vissuto gli ultimi anni a casa della sorella Ottla, attraversò un periodo buio di crisi religiosa, determinata anche dalla visione straziante dei reduci di guerra. Morì piuttosto giovane, a quarantuno anni, di turbecolosi. Il suo amico Max Brod venne meno alla promessa fatta di bruciare tutto ciò che non fosse stato già pubblicato, e vennero così alla luce i romanzi incompiuti Il processo, Il castello e Amerika.

Ecco la trama de Il processo:

Josef K., trent’anni, impiegato di banca, è dichiarato in arresto da due persone. Un processo è stato istruito nei suoi confronti. Dapprima sicuro di sé, poi via via schiacciato da una macchina processuale di cui gli sfuggono i meccanismi, Josef K. finisce per trascurare il lavoro fino a lasciarsi assorbire completamente dalle esigenze del processo. Abbandonato da tutti, si rassegna alla fine ad accettare una condanna che lui stesso, senza saperne il motivo, ritiene irrevocabile. All’alba del giorno del suo trentunesimo compleanno, altri due signori vestiti di nero si presentano davanti a casa sua, lo prelevano e lo conducono ai margini della città dove verrà giustiziato.

L’ARRESTO DI JOSEF K.

Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché, senza che avesse fatto niente di male, una mattina fu arrestato. La cuoca della signora Grubach, la sua affittacamere, che ogni giorno verso le otto gli portava la colazione, quella volta non venne. Non era mai successo prima. K. aspettò ancora un poco, guardò dal suo cuscino la vecchia che abitava di fronte e lo stava osservando con una curiosità del tutto insolita per lei, ma poi, stupito e affamato insieme, suonò il campanello. Subito bussarono e un uomo che K. non aveva mai visto prima in quella casa entrò. Era slanciato ma di solida corporatura, indossava un abito nero attillato che, come quelli da viaggio, era provvisto di varie pieghe, tasche, fibbie, bottoni e cintura, e dava quindi l’impressione, senza che si capisse bene a che cosa dovesse servire, di essere particolarmente pratico.

«Lei chi è?», chiese K. subito sollevandosi a metà nel letto. Ma l’uomo eluse la domanda, come se la sua comparsa fosse da accettare e si limitò a chiedere a sua volta: «Ha suonato?».

«Anna mi deve portare la colazione», disse K. e cercò, dapprima in silenzio, con l’osservazione e la riflessione, di stabilire chi mai fosse l’uomo. Ma questi non si espose troppo a lungo ai suoi sguardi, si volse verso la porta e l’aprì un poco per dire a qualcuno che stava evidentemente subito dietro: «Vuole che Anna gli porti la colazione».

Ci fu una risatina nella stanza accanto, dal suono non poteva essere sicuro che non venisse da più persone. Sebbene l’estraneo non potesse con questo aver appreso nulla che già non avesse saputo prima, disse a K. con il tono di una comunicazione: «È impossibile».

«Questa sarebbe nuova», disse K., saltò dal letto e s’infilò in fretta i pantaloni. «Voglio un po’ vedere che gente c’è nell’altra stanza e che giustificazione mi darà la signora Grubach per questa seccatura». Gli venne subito in mente che non avrebbe dovuto dire questo a voce alta, e che in tal modo riconosceva all’estraneo un qualche diritto di controllo, ma al momento la cosa non gli parve importante. L’estraneo, comunque, l’intese così, perché disse: «Non preferisce rimanere qui?».

«Non voglio rimanere qui né che lei mi rivolga la parola finché non si sarà presentato».

«L’intenzione era buona», disse l’estraneo e aprì ora spontaneamente la porta. Nella stanza accanto, dove K. entrò più lentamente di quanto volesse, a un primo sguardo tutto pareva quasi immutato dalla sera prima. Era il soggiorno della signora Grubach, forse nella stanza stracolma di mobili, tessuti, porcellane e fotografie, c’era un po’ più spazio del solito, non lo si vedeva subito, anche perché il cambiamento principale consisteva nella presenza di un uomo, seduto vicino alla finestra con un libro da cui ora alzò lo sguardo.

«Sarebbe dovuto rimanere nella sua stanza! Non glielo ha detto Franz?».

«Ma lei che cosa vuole?», disse K., e volse lo sguardo dalla nuova conoscenza all’uomo chiamato Franz, che era rimasto sulla porta, e poi ancora all’altro. Dalla finestra aperta si vedeva di nuovo la vecchia che, con una curiosità veramente senile, si era adesso spostata alla finestra dirimpetto per continuare a vedere ogni cosa.

«Insomma, voglio la signora Grubach…», disse K., e fece un movimento come per divincolarsi dai due uomini, che pure stavano distanti da lui, e andarsene.

«No», disse l’uomo vicino alla finestra, gettò il libro su un tavolino e si alzò. «Lei non può andarsene, è in arresto».

«Si direbbe proprio», disse K. «E perché?», chiese poi.

«Non siamo autorizzati a dirglielo. Vada in camera sua e aspetti. Il procedimento è appena avviato, e lei saprà tutto a tempo debito. Vado oltre il mio incarico parlandole così amichevolmente. Ma spero che non ci senta nessuno al di fuori di Franz, e anche lui è gentile con lei contro ogni regola. Se continua ad avere la fortuna che ha avuta con l’assegnazione delle sue guardie, può sperare in bene».

Anthony Perkins nella parte di Josef K. nel film omonimo di Orson Welles del 1962

Anthony Perkins nella parte di Josef K. nel film omonimo di Orson Welles del 1962

Se Gregor vive nella trasformazione/degradazione di sé il senso della propria alienazione Josef K. (Kafka?) vive la stessa da un esterno inspiegabile, altrettanto assurdo. A ben pensare quello che definisce il protagonista della storia è un non essere: l’inizio ex abrupto ci dice cosa succede, non chi lui sia né come siano le sue fattezze. E’ un nome (neppure un cognome). Una cosa fa, probabilmente in modo inconsapevole, vive e vive in una reiterata quotidianità, tanto che questa, quando viene meno, diventa piccolo dramma. Egli pertanto è colpevole perché vive e, avendo una colpa/non colpa avrà di conseguenza una imputazione/non imputazione altrettanto determinata: il suo essere è già di per sé una colpa. Per questo il suo percorso, raccontato esemplarmente assumendo il punto di vista del protagonista, fa in modo che il lettore si identifichi con lui. Josef è vittima del suo argomentare in modo raziocinante, quindi naturale ma ciò che si trova di fronte è il contrario della normalità. Ma sarà quest’ultima, attraverso il processo dell’inversione, che sarà raccontata “come cosa normale” mentre le rimostranze di Josef saranno sempre meno convincenti per gli altri e quindi anche per sé. Questa capacità kafkiana oserei dire di straniamento provocherà un senso d’angosciante assurdità cui Joseph deve sottostare e che lo condurrà inevitabilmente ad una condanna che la Legge gli infliggerà.