Sergio Atzeni

Sergio Atzeni nasce a Capoterra nel 1952 e vive la sua infanzia nella città di Cagliari. Si trasferisce a Orgosolo, dove frequenta le scuole medie per far ritorno a Cagliari dove studia nel liceo Siotto e dove s’iscrive nella facoltà di filosofia, senza mai riuscire a laurearsi.

Le lotte politiche dei primi anni Settanta lo vedono protagonista sia da un punto di vista di partecipazione agli eventi che anche nell’isola hanno caratterizzato quegli anni, sia come base su cui iniziare un discorso intellettuale che si concretizza con Violenza e canto per il Cile (mix di recitazione e canto) e Quel maggio 1906. Ballata per una rivolta cagliaritana messo in scena nel 1976 e quindi pubblicato in volume.

Sono questi ancora testi ingenui, in cui l’intento dimostrativo prevale su quello propriamente letterario, ma sono altresì testi in cui comincia la maturazione anche stilistica di Atzeni, quel suo frantumare la frase, l’articolare il discorso in quadri scenici che saranno ancora caratteristici nell’Atzeni maggiore.

Sempre nel 1976 comincia a collaborare a L’Unità nella sua redazione di Cagliari, a Rinascita sarda e a La Nuova Sardegna. Quel lavoro giornalistico gli serve per immergersi nei problemi della città, per coglierne gli aspetti evoluzionistici e per mettere in risalto le classi più disagiate della città.

Tuttavia l’instabilità del lavoro giornalistico, l’esigenza di dare uno sbocco professionale alla sua vita lo fanno piegare verso forme professionali che, se pur non gradite sono “sicure”. Vince un concorso all’ENEL e lì lavorerà per dieci anni, fino al 1986.

Palazzo dell’Enel a Cagliari, costruito nel 1948

La scrittura dunque sarà per lui uno sfogo necessario, ma nel contempo inseguita con metodo, con rigore, sapendo che essa non è risposta immediata dell’io, ma ricerca anche della parola, capace di rendere lo spirito di un’intera storia e dell’insieme del popolo che la fa e la vive.

Nel 1978, in collaborazione con la moglie Rossana Copez, dà vita alla raccolta Fiabe sarde, e nel 1981 manda, quasi per gioco, un racconto giallo al “Mystfest” Gli amori, le avventure e la morte di un elefante bianco, pubblicato poi tra i gialli della Mondadori.

E’ del 1984 Araj dimoniu (ripubblicato da Sellerio nel 1996 nel volume Bellas mariposas col titolo Il demonio è cane bianco) prova nella quale, per la prima volta, Atzeni usa la “sua lingua” disadorna, mescolata tra tradizione letteraria, sardo, spagnolo, in un “pastiche” tipico della sua capacità di mescolare registri stilistici diversi.

La scoperta di Atzeni autore avviene, tuttavia, nel 1986, col balzo dalle piccole case editrici sarde ad una nazionale, la Sellerio di Palermo. Il grosso della critica e del pubblico sembrano per un momento non accorgersi del romanzo Apologo del giudice bandito, ma egli intanto si costruisce la sua vocazione di scrittore di “nicchia”, di cui lo stesso Atzeni è consapevole, in quanto autore “difficile” che si segnala per la struttura compositiva e per l’ardimento stilistico della sua prosa.

La motivazione del suo primo romanzo importante ce la offre egli stesso:

Raccontare Cagliari è stato uno dei motivi che mi ha spinto a cercare di scrivere racconti. Avevo notato che nei giornali, in televisione, quando si prendevano descrizioni di Cagliari, o di alcune zone di provincia, si finiva sempre per citare autori non sardi, come se non ci fosse una descrizione di Cagliari o del Campidano nella nostra letteratura. C’è molto di più sulla Barbagia, mentre nel Sud c’è pochissimo. Ad un certo punto mi è sembrato che non ci fossero descrizioni di Cagliari fatte da scrittori locali. Mi ha fatto pensare a scrivere un racconto dove ci fosse qualche riga che descrivesse la città non dal punto di vista esterno, di chi viene in visita, ma dal punto di vista interno, di chi ci abita.

Nel contempo Atzeni ha voluto in qualche modo sottolineare il dato fantastico che egli dà alla sua storia: l’Apologo del giudice bandito infatti, pur partendo da un dato storico (il processo alle cavallette tenuto a Cagliari nel 1492) mescola poi questo dato con la fantasia, dando vita quindi ad un racconto in cui si spezzano, si riallacciano, si scompongono dati fino a dar vita a un nuovo possibile intreccio.

Il romanzo è ambientato nella Sardegna del 1492 devastata dall’ennesima invasione delle cavallette e dall’oppressione spagnola, mentre i sardi sono ridotti a schiavi o nascosti nelle montagne. E’ il potere, costituito in questo caso dal vicerè Don Ximene e l’arcivescovo Gabriel Cardano, che istituisce un delirante processo contro le cavallette al fine di placare l’ira e la paura popolare. Durante il processo e l’assurda condanna si intrecciano le vicende di vari personaggi, grassi e stupidi baroni spagnoli, la schiava Juanita indomita ed in fuga per difendere la sua virtù e quel poco di libertà, bambini irriverenti che fanno dispetti a gesuiti avidi e condannati a condannare delle bestie, sardi saggi e conoscitori del futuro ed il giudice, catturato, gettato nel pozzo ma anche da là in grado di fare qualcosa. I personaggi più che il processo o meglio, l’auto da fé, sono i veri protagonisti e motori delle vicenda: la maggior parte di essi sono sempre in moto, un moto continuo, accelerato che si fa via via sempre più frenetico e che li porta a non andare da nessuna parte. Ma se la follia si muove vorticosamente nel tentativo di risolvere l’irrisolvibile, Itzoccor, il giudice bandito del titolo, prigioniero sul fondo del pozzo del palazzo, è immobile, nutrendosi di topi e giocando a shah (i moderni scacchi): è lui a porre un punto alla vicenda a condurla verso la sua inevitabile conclusione.

L’AUTO DA FE’

Un fascio di luce cala dal lucernaio su uno scrittoio nero. Padre Gabriel Cordano leva il bicchiere ai raggi del sole, che suscitano bagliori «Ave color vini clari…» sussurra e beve lento, sorso a sorso, gli occhi marrone vanno dal vino dorato nel vetro verde scuro ai codici custoditi nelle teche di argille perché l’umidità della città non li faccia ammuffire.

Sullo scrittoio uno scrigno giallo e azul e del maestro Manuele di Antiochia. Sulla ribalta e dipinta una natività, la chioma della vergine è una cometa. Padre Gabriel estrae un foglio bianco. Una delle copie di lettere del viceré perdute da chissà chi davanti alla porta della cella. La prima lettera, erano passati 30 giorni dall’arrivo a Caglié quando l’ha trovata. Trenta giorni. Il tempo di capire che “Gabrielito carissimo” non avrebbe usato il tribunale come arma vicereale, com’era stato in precedenza. Gabriel legge con gli occhi “beffardo e incostante, contrario per indole qualunque tema sia in questione, portato per natura alla loquela di false opinioni, dedito a consorterie clandestine, licenzioso”.

Il Monaco conserva il foglio nello scrigno. “Manca soltanto regicida” pensa “i malvagi usano le parole per confondere il vero, ma le parole bene usate stringeranno i colpevoli in gabbie più ferree delle vergini chiodate…”

Davanti a una croce alla sardesca, nera e rozza, senza corpo del Cristo né chiodi né spine, nient’altro che legno nero, Gabriel prega: «Fac me cruce custodiri, morte Cristi premuniri, confoveri gratia, quando corpo morietur fac un animae donetur paradisi gloria».

Con la mano si segna. Esce dalla cella. Il corridoio è buio.

Scende, poi sale, per gradini per gradini alti e stretti, scivolosi.

Svolta una, due e tre volte.

Cammina veloce come conoscesse il tragitto a memoria e l’avesse già percorso molte volte come oggi, senza torcia, come vedesse al buio.

Entra nell’aula da una porticina nera.

Ai lumi delle candele la sua ombra si allunga sulle pareti. Le gambe paiono quelle di un gigante. Spariscono poi riappaiono più lunghe, mostruose.

Avanza fino allo scranno del giudice. Guarda le croci rosse dei sambenitos fra le fiamme. China il capo. Allunga le mani sui fianchi.

«In piedi!» intima la voce profonda di un consultor. Sotto le arcate che già il comando, seguito dallo strascichio di piedi degli uomini che si sollevano dagli scranni. Le fiamme delle candele vacillano anche se la porta e le finestre sono tutte chiuse.

Don Ximene guarda il crocifisso castigliano che sovrasta il giudice: Cristo e d’argento, grande come un uomo vero, gli occhi sono zaffiri, dalle ferite colano scie di rubini, la croce è di pece nere come la notte, scintillante alle fiamme, affissa al muro su un letto di seta rossa. Le candele vacillando animano l’ombra, l’uomo d’argento si muove come tentasse di strapparsi alla croce. Nell’anima di Don Ximenes si insinua un brivido di paura. Ha la bocca secca.

«Noi, Santissimo Tribunale, giudichiamo la locusta che ha portato fame e pestilenza regno, miseria e penuria ai rifugi dell’uomo e alle casse dell’ordine, malvagità insensatezza al cuore degli umili e dei potenti». La voce di padre Gabriel è neutra né rabbiosa né festante, severa, voce di giudice. Eppure Don Ximene pensa: “Ne hai architettato una delle tue, Cordanino…”.

«Sia introdotto l’accusato!» Tuona la voce profonda di un consultor. Don Ximene sobbalza sul seggiolone. «La locusta qui? Come? Qui? Sei pazzo, Cardano!»

I cursores spalancano la porta, il sole irrompe nell’aula del giudizio, cancella ombre e candele. Il bianco della porta acceca. Al centro appaiono quattro figure scure che avanzano, entrano nell’aula, portano sulle spalle due pertiche parallele che sorreggono una cesta di giunchiglia in forma di cassa da morto. I portatori sono avvolti in quattro sambenitos. Si fermano e depongono la cesta a un metro dalle narici viceregie. Don Ximene guarda. Migliaia di locuste, nere, marce, in una poltiglia agitata da piccole onde provocate dal trasporto sulle spalle dei portatori.

Emana tanfo di morte.

Auditores, vara, cursores, qualificatores, dimentichi della disciplina virtuale, stingono il naso con dita robuste.

«Allora sarà chiamato soltanto Salomone» recita senza voce l’arcivescovo «allorché avrà consegnato il Regno a Dio Padre gli avrà spogliato ogni principato e potestà. Bisogna ch’egli regni finché ponga nemici sotto i suoi piedi e distrugga l’ultimo nemico la morte» ma la puzza raggiunge anche don Antogno. Si interrompe, perde il filo, tace. Le mani corrono al naso, lo chiudono e tentano di nascondere la danza selvaggia della guancia, l’occhio immobile da assassino.

Padre Gabriel ha le mani ferme lungo i fianchi, non si è mosso. Piccoli cilindri di farina impastata con acqua di rose son volate da una piega del sambenito e ci sono infilati nelle radici per difenderle a dovere, mentre tutti guardavano la porta aprirsi.

Don Ximene non ha visto il trucco né lo immagina. Ma per non essere da meno di Cordano tiene le mani ferme sul ventre debordante. Resiste alla tentazione crescente di sollevarle verso il naso.

Il viso viceregio da roseo si fa gessoso. Gli occhi sbiancano denunciando un imminente maldiventre.

Un gesto del giudice allontana il il mefitico imputato, capace di superare farina e acqua di rose ed evita per un pelo i conati dell’eccellentissimo viceré.

I cursores spalancano le finestre. L’aria esterna disperde il tanfo annidato nell’aula del giudizio, ma non del tutto.

Il colorito di Don Ximene da bianco terreo si fa rose e subito rosso fuoco d’ira. “E’ tuo, il nodo che annodi, Cordanino” pensa “ti scuoierò vivo, prima di bruciarti”.

I portatori della cessa di locusta putrefatta escono nel chiostro.

I baroni sventolano fazzoletti profumati.

Donna Antonietta Zepita annusa un sacchetto di lino pieno di foglioline di menta fresca e fiori secchi di lavanda: schiacciando con le dita i profumi si mescolano.

Al primo passaggio nel chiostro “di tutta quella innominabile schifezza”, così l’ha battezzata, la nobildonna è svenuta a causa del fetore.

Per fortuna Donna Sibilla Cruz porta con sé decine di sacchetti di foglie fiori profumati perché detesta gli odori della città in cui vive. Ha soccorso Donna Antonietta con comprensione affettuosa.

Don Rodrigo Curraz chiede a voce alta: «Hanno raccolto le colonie di tutto il Campidano? E perché?»

Don Jaume Zitrelles gli affibbia un calcio nel deretano, fintamente scherzoso, in realtà sono robusto e dato per far male e commenta: «Non cercate Rodrigo Curraz, per buona educazione, pure se figlio di vicerè…»

Rodrigo accena sì s’ con la testa, sorride, come fosse contento dei fatti e delle parole.

A Don Flaviano Medina , sottointendente fiscale, il gioco è piaciuto e decide di dare anche lui un calcio nel didietro all’erede di una gloriosa famiglia di conquistadores, i grandi Curraz, i potenti Curraz. Colpisce.

L’erede di tanta gloria si volta, vede chi è stato, ride nuovamente ma si direbbe meno contento.

Donna Antonietta si chiede se non sia il caso di svenire di fronte a tanta volgarità maschile e decide di non farlo perché sono passati pochi istanti dallo svenimento precedente.

Donna Sibilla Cruz guarda Jaume con una sforza con una smorfia di disprezzo: “Un tempo mi faceva pena” pensa “ora fa schifo, soltanto schifo… Cosa significa figlio? Sibilla Cruz non ha figli, uno che ebbe si è trasformato in bestia crescendo di statura…”.

Is arrioresus (tribunale spagnolo dell’Inquisizione)

Si può parlare a proposito di questo brano di un quadro, il centrale, quello intorno al quale si snoda la vicenda. Infatti il primo importante romanzo di Atzeni porta già in luce la caratteristica della sua tecnica narrativa che qualcuno ha definito con il termine di frammentarietà. Si potrebbe forse dire, più giustamente, che tale spezzettatura sia dovuta alla presentazione “contemporanea” di tutti i livelli sociali della Cagliari (Caglié) del tempo, tempo in cui navi spagnole conquistavano le Americhe, lasciando in stati vassalli personaggi che Atzeni presenta in modo caricaturale, anche se tale caricatura sembra essere più vera di una descrizione naturalista. Infatti, accanto a questo episodio, ne troviamo altri, quale quello di bambini irriverenti che riescono a mettere una corda sul membro di un religioso o di un giovane che, per i bei seni di una ragazza, ingurgita non so quanta zucca fritta, o di un povero leccapotenti smerdato in testa da un cavallo.

Ma il romanzo apre le vie per uno sperimentalismo letterario che avrà grandi frutti nella narrativa sarda e non solo:

ITZOCCOR E DON XIMENE

«Itzoccor Gunale. Benvenuto a Caglié» saluta Don Ximene in tono un po’ isterico mentre muove nell’aria le dita ossute, rami di mandorlo invernali, stridenti coll’enorme corpo viceregio, disegnando piccole forche e nodi scorsoi per intimorire il prigioniero.

«La volpe…» dice Don Ximene intorno irridente. «Pure sei caduto nella rete…»

Il viceré è gioioso, ha catturato il bandito più temuto del viceregno. L’osserva e pensa: “L’hanno chiamato giudice e volpe… I baroni di Caglié lo temono come fosse Satana in persona… gran cagoni… El rey mi premierà… Oro…».

Itzoccor Gunale odia gli l’istrangiu, lo straniero, con lo stesso odio intenso e freddo di suo padre di tutti i Gunale prima di loro; odio e balentia dei Gunale molte volte raccontati, sui monti.

Il prigioniero è piccolo di statura, scuro di pelle, ha barba nera e riccia, occhi chiari come tuorlo d’uovo, duri come pietre.

Don Ximene sorride. «Dimmi, merdoso, perché ti facevi chiamare giudice? Non appari come monaco, hai piuttosto fama da assassino… Perché giudice? In memoria dei vecchi tempi? Tu saresti il Giudice? Il grande capo: guarda un po’: uno dei tuoi ti ha venduto. Uno dei tuoi. Ti hanno venduto per tre vacche e dodici starelli di grano… Se sei giudice, giudica: è il giusto? Non li condanni?»

«Giudice altri l’hanno detto, non io. Tu, invece, sei detto cane, e sei creatore di giuda, biscia velenosa…»

Lo staffile apre sulla guancia del prigioniero una ferita larga un dito dal lobo destro al mento, di carne viva, il sangue cola dai ricci neri al pavimento di chiaro legno libanese della gran sala vicereale delle udienze dove il viceré ha voluto incontrare per la prima volta il prigioniero appena catturato, per impressionarlo con la visione della propria potenza e ricchezza.

Il prigioniero si piega. E’ più basso di Don Ximene di una testa intera, come possanza è secco un quarto di viceré. Ha le braccia inchiodate dietro la schiena da una gabbia di ferro. Gabbia uguale gli inchioda le caviglie. Guarda gli occhi grigi, sfuggenti dell’istrangiu. Disprezza.

«Colpisci» ordina Don Ximene.

Terencio, fermo, preso nei ricordi di Luis, il miglior amico, e di Azù, forse più di Luis… colpisce con la mazza ferrata sulla schiena del prigioniero che cade faccia a terra.

Il viceré si avvicina finché l’unico oggetto nella visuale del caduto sono gli stivali lucidi di grasso.

«Omine, bàa» sussurra il prigioniero e sputa. Una chiazza gialla vola sulla scarpa. La frusta di Don Ximene sferza come pioggia di marzo la schiena e le braccia, e cattura la caviglia di Itzoccor con un laccio, la solleva, scaraventa il prigioniero addosso uno scranno di legno massiccio che cadendo al suolo rintrona in tutto il palazzo vicereale.

Don Ximene si abbatte su una sedia, affanna, sbianca in viso, cerchi neri appaiono attorno agli occhi.

“I colori della morte” pensa Terencio, accorre.

Il padrone lo ferma con un cenno della mano: «Raccogli il merdoso» mormora rauco «gettala nel pozzo non voglio più vederlo».

Terencio trascina fuori il prigioniero.

Il vicerè, solo, prima sorride, la testa si annebbia, poi chiude gli occhi, rantola.

Leonardo Alagon: nobile spagnolo in Sardegna

Afferma il critico letterario, Giuseppe Marci: “Atzeni in un italiano scabro e disseccato introduce elementi lessicali tratti dalla lingua spagnola che banalmente potremmo dire coerenti rispetto alla situazione storica cui fa riferimento L’apologo del giudice bandito, o, forse meglio, possiamo vedere come appartenenti all’universo linguistico sardo, retaggio di una dominazione certo dolente sotto il profilo politico, e tuttavia feconda (…) sotto quello della cultura. E introduce la lingua sarda. Un sardo che farebbe inorridire i puristi, come comanda il loro destino condannati a cercare in eterno una improbabile patente di nobiltà del linguaggio. E’ la scrittura che rende nobile una lingua, la più pura spuria e plebea, lingua dei bassifondi e delle strade del porto, lingua dell’abiezione della rissa, delle supreme passioni, dei traffici leciti e dei commerci di contrabbando, di una città levantina che a nessuno ha mai chiesto la genealogia della casata ma tutti ha accolto, navigatori e mercanti, santi e avanzi di galera”.

La pubblicazione dell’Apologo ha dei profondi risvolti sul piano biografico: abbandona il lavoro stabile e comincia a viaggiare in Germania, Lussemburgo e Italia. Trova quindi ospitalità in una comunità religiosa dove affluiscono giovani con svariati problemi. Nessuno gli chiede perché è lì e cosa ha intenzione di fare. Offre le sue braccia per lavorare ed intanto ascolta con trasporto le gesta dei missionari. Quell’esperienza lo farà cristiano: “Una cosa è certa: dovunque vada, sarò cristiano”.

Nel 1988 si avvicina al mondo editoriale. A Torino diventa dapprima correttore di bozze, poi mano mano traduttore dal francese per le più importanti case editrici

Nel 1991 pubblica, sempre per la Sellerio, Il figlio di Bakunìn, romanzo breve che si svolge seguendo il ritmo dell’inchiesta giornalistica o dell’indagine tendente a ricostruire la vita e le gesta di un inafferrabile personaggio anarchico e comunista, eroe o truffatore, animo sensibile e raffinato o volgare profittatore.

Il libro è composto da una serie di interviste che propongono, nell’alternanza dei punti di vista, la supposta verità sul personaggio di cui si parla.

Da qui una prosa frazionata, fatta sia di brevi proposizioni che stilisticamente ricalcano il livello culturale degli intervistati, che di “racconti” più articolati, costruiti sia per costruire un mito, sia per affossare un delinquente.

UNA TESTA CALDA

Negli anni del fascismo ero impiegato a Montevecchio. Ricordo bene quell’uomo. Era un parolaio, un arruffapopoli, uno dei peggiori. Una testa calda. A chi diceva che lui e quel Serra, altro bell’elemento, fossero gli armatori migliori, rispondevo allora, e oggi posso ripeterlo tale e quale, che se avessero avuto figli da mantenere non sarebbero stati così lenti. E resto dell’idea che certe rifiniture ad armatura sono più vizi che pregi, non servono a nulla. La disgrazia, se è destino, capita ugualmente. Nel ’44 ho cambiato lavoro e paese.

LA MEDAGLIA D’ARGENTO

Ho visto coi miei occhi la medaglia d’argento e la pergamena arrotolata. L’ha aperta davanti a me, era scritta in inglese. La firma era di un generale che a quel tempo era famoso… Ora mi sfugge il nome… Ce l’ho sulla punta della lingua… Alexander. Forse sbaglio. Con gli anni la memoria è peggiorata. Direi Alexander, ma non ci giurerei. Ho un amico che a casa ha una storia della seconda guerra mondiale, posso controllare.

Il nome della pergamena era proprio Tullio Saba. Io degli Americani penso questo, che a volte regalano sigarette o dollari, ma una medaglia non la regalano a nessuno, neppure a un Americano, figuriamoci a un Italiano. Te la devi conquistare. A quel tempo più di oggi. Peccato che quando ho letto la pergamena non conoscessi l’inglese.

L’autore così spiega: “Ho pensato prima ad una coralità di voci, poi a che cosa dovessero raccontare. Allora mi sono rivolto ad un’area della memoria collettiva. Mi interessava creare, per esempio, una donna che parlasse in modo tale da essere definibile: anche se un lettore non sa chi è, dopo che lei ha parlato per mezza pagina, sa già che è una donna sarda di una certa età, non tanto per ciò che dice quanto per come lo dice”.

Una scena da “Il figlio di Bakunin

Quel che è certo è che dietro le parole (dietro un uomo che racconta) c’è una storia. E qui la storia che racconta un suo compagno minatore, Ulisse Ardau, è la storia, per la Sardegna, di miniere, di soprusi e di illusioni.

VIVA STALIN

I primi giorni a Montevecchio era tutto un “signorino” di qua, “signorino” di là, per sfottere, per scherzo, un po’ tutti glielo dicevamo, “hai finito di sfoggiare scarpe nuove!”, o “un vero gagà scende in miniera, quando mai!”, battute senza malevolenza, nessuno di noi minatori avrebbe augurato a nessun uomo di finire in miniera, se non al peggior nemico. Era una novità, Tullio Saba con gli scarponi marci come i nostri, che saliva per la stessa strada verso i pozzi assieme a tutti noi.

A quel tempo, la mattina presto si andava a lavorare con qualcosa sulla testa, per proteggersi dall’umido, chi aveva cicia, chi bonette. Lui, dal primo giorno, basco alla francese. Sembrava lo facesse apposta per continuare a distinguersi dal gregge. Poi si è visto che ai sorveglianti e agli impiegati di Montevecchio quel basco dava fastidio, chissà perchè, gli sembrava un’arroganza? Lo guardavano male. Ma cosa potevano dire? Il duce mica aveva proibito ai minatori di portare basco alla francese. In capo a quindici giorni tutti quelli che non ci accontentavamo, che avremmo voluto un mondo o almeno un lavoro diverso, avevamo copricapo uguale al suo.

Lui abitava in centro, io in periferia. La mattina aspettavo al caldo, in cucina, vicino al camino, guardando la strada dalla finestra. Lo vedevo sbucare dall’angolo di Angelino Marrocu, laggiù, vedi? Un tempo lì non c’era quella palazzina, ma una casa bassa, di fango. Angelino Marrocu era fabbro. Così quando Tullio appariva sembrava uscisse dalle scintille della bottega di Angelino. Camminava a passetti svelti per riscaldarsi col movimento. Allora uscivo anch’io, qui davanti ci incontravamo e cominciavamo a salire assieme. «Ciao, Tullio». «Ciao, Ulisse». E poi fianco a fianco, silenziosi, ognuno nei pensieri suoi. I minatori pensano molto, tutti quelli che hanno un brutto destino sul gobbo pensano molto. Sognano a occhi aperti di cambiare vita. Pensano a come liberare i propri figli.

Ogni tanto, dopo che già da un po’ di mesi facevamo la strada assieme, abbiamo cominciato a scambiarci frasi a bassa voce. A Carbonia Tullio aveva conosciuto minatori ch’erano stati in Belgio e in Francia. E sapeva molte cose che non erano scritte sui giornali, e che la radio non diceva, sulla guerra di Spagna, sul comunismo russo. Sapeva, e parlava, raccontava.

In capo a quattro, cinque mesi, si è aggiunto anche Giacomo Serra. Era più vecchio di noi di almeno dieci anni, cioè ne aveva una trentina, ma sembrava molto più vecchio di quel che era, dopo quindici anni di miniera. Magro come canna, la schiena piegata, la testa avanti sul petto come quella di un gobbo, come se la spina dorsale fosse così debole da non poter tenere la testa eretta come quelle degli altri. Forse era diventato così a furia di stare piegato in galleria a costruire armature. Conosceva le viscere di Montevecchio meglio di qualunque ingegnere o direttore. Se nel tuo cammino in galleria trovavi un tratto di armatura costruita a regola d’arte, quella era opera di Giacomo Serra. Aveva leggi sue. A quel tempo c’era il sistema dei cottimi, non contava la qualità del lavoro ma la quantità. Lui ci perdeva denaro e settimane, e si faceva nemici i sorveglianti, ma nessuna armatura sua ha mai sepolto nessun minatore. A volte l’armatura ben fatta non basta, la miniera vuole uccidere e spacca anche il ferro. Ma con Giacomo Serra era come se una mano santa proteggesse il suo lavoro. L’unico armatore la cui opera durava negli anni senza una crepa. Era diventato una leggenda. I minatori lo amavano. E’ bello sapere che c’è qualcuno che pensa a non farti crollare pietra, acqua e morte sulla testa. Pochi armatori lo imitavano, pur ammirandolo. Avevano famiglia, molte bocche da sfamare, poco tempo da perdere.

Giacomo tossiva tutto l’anno, compresi luglio e agosto, tosse da fumatore incallito e da silicosi. Aveva l’indice e il medio della destra neri di nicotina.

E’ riuscito a prenderci in squadra con lui. Un giorno ci mandano alla settima, la galleria più in fondo, nelle viscere della terra, a trecentocinquanta metri. In altri pozzi si arriva a cinquecento metri, c’è la decima. L’ultima ha sempre un nome di donna, Margherita, Cristina, Elena, forse perché le gallerie così in fondo sono pericolose, infedeli, ambigue e figlie di puttana proprio come le donne. C’era stato un guasto al pompaggio, un tratto di galleria era crollato. Di notte, per fortuna. Un punto di forti infiltrazioni d’acqua. L’armatura, mal fatta, aveva resistito poco. Era un tratto breve, forse dieci metri. A ricostruirlo abbiamo impiegato sette giornate. Alla fine del lavoro il minatore che passava in galleria e guardava in alto leggeva una scritta in lettere grandi quanto un uomo: VIVA STALIN.

Chi era Stalin per noi allora? Parlo degli anni ultimi che portano alla guerra. Chi era? Era il capo del paese dove non c’erano padroni, dove i minatori guadagnavano più degli ingegneri, perché facevano un lavoro più faticoso e pericoloso, dove le armature di Giacomo Serra sarebbero state citate ad esempio e imitate, dove c’era il libero amore, dove i minatori andavano ai concerti e a teatro, in abito da sera. Tullio raccontava queste cose, perché non crederci? Faceva piacere immaginare che in un luogo del grande mondo la prima preoccupazione del governo era che i minatori non lasciassero la pelle nei pozzi. E che non dovessero lavorare con le cosce nell’acqua e con le scarpe squagliate. Tutte queste notizie erano date per certe. Dopo la guerra la canzone è cambiata. Abbiamo cominciato a sentire dei processi del ’37, dei compagni uccisi… Al principio pensavamo che i processati fossero traditori, poi lentamente abbiamo capito la verità. Ma negli anni del fascismo Stalin era il padre buono, Benito il patrigno cattivo. Ora tutto è cambiato, la nostra fede di allora sembra ridicola, anche il partito dice che Stalin era un criminale.

Sai cosa ti dico? Darei tutto quello che ho per tornare a provare l’emozione di quel giorno, quando abbiamo visto l’armatura finita e quella scritta lucente là in alto, VIVA STALIN.

Nei mesi successivi pensavamo spesso a quella scritta che avevamo tracciato con tanta pazienza nelle viscere della terra. Il direttore e l’ingegnere non scendevano mai alla settima, si sentivano oppressi, laggiù. Pensavamo che però un giorno o l’altro gli sarebbe arrivata la voce che sulla volta della settima c’era la scritta, e sarebbero dovuti scendere per vedere coi loro occhi, e noi avremmo passato i nostri guai. Invece nessuno gliel’ha detto, mai.

Giacomo Serra ricordava i tempi prima del fascismo. Anche suo padre era stato minatore, e diceva che anche ai vecchi tempi la vita del minatore era una schifezza, ma allora almeno qualcuno parlava a nome dei minatori, e si poteva scioperare, e c’era un sindacato che difendeva i lavoratori, e lo spaccio vendeva scarpe e spaghetti migliori.

Parlavamo del passato, di gente lontana e sconosciuta. Sognavamo.

Un giorno nasce una discussione: se facciamo come in Russia e prendiamo il potere, chi mettiamo al muro? Tullio dice che lui l’ingegnere e il direttore non li avrebbe fucilati, avrebbe goduto molto di più a vederli spingere il carrello o preparare le mine.

Giacomo ogni tanto diceva che un giorno o l’altro Lussu sarebbe sbarcato a Bosa, chissà poi perché a Bosa e non a Porto Torres, e avrebbe dato il segnale della rivoluzione. Per quanto mi riguardava, un segnale sarebbe bastato, se fossi stato certo che la rivoluzione era cominciata. Avrei preso le armi e avrei sparato.

Chiacchiere, sogni, ci aiutavano a sopravvivere.

Un giorno Tullio porta un mazzo di foglietti di carta rossa. Ognuno conteneva un lungo discorso stampato con inchiostro nero che sbavava dalle dita. Diceva che stava per cominciare una grande guerra internazionale e che noi lavoratori avremmo dovuto trasformarla in rivoluzione generale. Che noi minatori fornivamo la materia prima dell’industria della guerra, e dovevamo sabotare la produzione in nome del comunismo. L’abbiamo distribuito a tutti quelli che per certo non ci avrebbero tradito e denunciato.

Nonostante il manifestino, ancora nel ’39 la guerra mondiale mi sembrava impossibile, mio padre era stato sul Carso, ne era tornato zoppo. Mi aveva parlato della Grande Guerra, mi sembrava impossibile che gli uomini potessero essere così stupidi da voler rifare una scemenza simile. Poi ho visto con i miei occhi ch’era possibile.

Nel ’40, per guadagnare quel che guadagnavi nel ’39, dovevi lavorare il doppio. Solo la nostra squadra per un po’ ha mantenuto la lentezza di prima della guerra.

Perdo il filo, mi devi scusare, sono passati tanti anni… Dicevo del manifestino che abbiamo distribuito, ecco, e un giorno il direttore ha fatto chiamare Giacomo. Gli dice che se non si dà una regolata nel rispetto del cottimo, lui e tutta la squadra, licenziamento. Accenna a certi manifestini sovversivi, come se avesse saputo qualcosa, avesse sospetti, ma non certezze. La sera scendendo in paese dico «Facciamo le armature come vuole lui, che crollino. Anche i crolli ritardano la produzione. E’ sabotaggio. Per Stalin». E Giacomo Serra risponde «Far crollare una galleria in testa a un padre di famiglia che si guadagna il pane in fondo a un pozzo? Manco se Stalin viene qui a chiedermelo di persona. Non può essere così coglione». Non ne voleva sentire. E per tutta la guerra ci siamo tirati il collo per fare le armature solide come prima ma più in fretta.

Il figlio di Bakunìn a teatro

Il figlio di Bakunìn propone, come gioco, quello di inseguire le interpretazioni e le modalità espressive di molteplici narratori chiamati a riferire su un unico tema: la definizione di una personalità umana. Cioè un gioco della verità che si conclude con la negazione della verità, oppure l’unica verità possibile, quella di ognuno di noi, in questo brano quella dei narratori, creando non credo inconsapevolmente, un testo “pirandelliano”: la differenza è che nell’autore siciliano sono il narratore o gli stessi protagonisti ad essere costrette o a svelare le varie forme che assumono negli occhi degli altri; qui Atzeni crea il personaggio attraverso le forme che gli altri gli danno, ma lo fanno attraverso la memoria; allora la forma cessa di essere “reale” per diventare mito.

Qui finisce quel che resta di Tullio Saba nella memoria di chi lo ha conosciuto. Tutto quel che hanno detto ho registrato col mio Aiwa, tutto quel che ho registrato ho trascritto, senza aggiungere né togliere parola. Non so quale sia la verità, se c’è verità. Forse qualcuno dei narratori ha mentito sapendo di mentire. O forse tutti hanno detto ciò che credono vero. Oppure magari hanno inventato particolari, qui e là, per un gusto nativo di abbellire le storie. O, ipotesi più probabile, sui fatti si deposita il velo della memoria, che lentamente distorce, trasforma, infavola, il narrare dei protagonisti non meno che i resoconti degli storici.

Nel gennaio del 1995, pubblica per i tipi della Mondadori Il quinto passo è l’addio. Anche questo è un romanzo di memoria, svolto su un non-luogo, la nave dove un certo Ruggero Gunale (alter ego dell’autore) ripercorre in lunghi flash back la sua esperienza fino a lì vissuta.

Anche questo romanzo presenta un andamento non lineare, frantumato: i ricordi non hanno scansione temporale ma affiorano dalle sollecitazioni che la nave stessa gli procura: l’allontanamento dal porto, le persone che incontra, i suoi stati d’animo o l’effetto di una “canna”.

Ma tra i ricordi anche una Cagliari presumibilmente fine anni ’70, quella dei suoi anni giovanili, figlia di un rampinismo “politico” che, come in questa parte del romanzo, raccontata e vissuta certamente dall’autore stesso, ci dice come la forza di dar vita ad un’ideale o ad una prospettiva, foss’anche attraverso la costruzione non “realistica” di un mito come quello di Tullio Saba, s’infranga in una disillusione, presentandoci una Cagliari che è stata (e forse lo è ancora) città dove i potenti di ieri, sono i potenti di oggi, una città, cioè incapace di trasformarsi:

CREDO CHE IL TUO MESTIERE NON SIA IL GIORNALISTA

Ruggero Gunale e Antonio Curraz si incontrano. Si fermano. Abbozzano un sorriso.

«Buongiorno» dice Ruggero.

«Ciao» risponde Antonio, e aggiunge «Tempi duri per il Cagliari…».

«Ogni morte prepara una rinascita…» risponde Ruggero. «Ha qualche notizia sul concorso?»

«Hai fatto lo scritto migliore».

«Davvero?»

«E io ti ho dato il voto più basso, anche se sufficiente. Non era un articolo, ma il sunto di un futuro saggio sociologico. Ben scritto, non discuto, tutti i congiuntivi giusti, ma nulla che vedere col mestiere. Agli altri è piaciuto, ora sei primo in graduatoria».

«Ho qualche speranza di vincere?»

Il volto paffuto e gli occhi grigi di Antonio Curraz sono espressivi quanto quelli del fratello Augusto a poker: zero.

«Voglio dirti in tutta onestà la mia posizione. Agli orali ti darò insufficiente anche se citerai Orazio in latino a memoria “Persico odi puer apparatus…”. Saresti in grado di farlo?»

«No».

«Meglio così, mi togli un peso dallo stomaco».

«Perché?»

«Non ho nulla contro di te. Credo sinceramente che alla Rai proveresti danni, sei una testa calda… Credo che il tuo mestiere non sia il giornalista… Però non me la sentirei di bocciarti, se la tua cultura classica… Il fatto è, caro Gunale, che partecipa il figlio di un amico degli amici, e a me non piace accettare pressioni, ma stavolta c’è in ballo qualcosa come un debito di riconoscenza, il ragazzo è disoccupato e padre di famiglia, tu hai un lavoro ben pagato e sei solo, altri pesi in meno sullo stomaco».

Antonio Curraz è più grasso che magro, più basso che alto, in grisaglia di buon taglio. “Abituato da generazioni” pensa Ruggero “a spiegare ai contadini del feudo perché non debbano mai presentarsi alla Casa di città se non previo appuntamento col soprastante”. E dice: «Ti ringrazio della franchezza. Non mi farò illusioni».

Otto e cinque. “Ci sta un caffè” pensa Ruggero. “E a questo punto ha senso che mi presenta agli orali? A meno che… non sia l’obiettivo primo di tanta franchezza di Curraz… scoraggiarmi, spingermi a desistere per lasciare campo libero al suo protetto…”.

Corridoio buio del liceo Mamiani, nella capitale oltremare. Ruggero ha paura di perdersi.

“Non si vede una sega” pensa “Mi hanno fatto quattro domandine facili facili e via… Potevo rispondere meglio? Che l’ho studiata a fare la Costituzione a memoria?”

Una mano gli artigli al braccio. Riccardo si volta con un sobbalzo, riconoscere nella penombra il volto di uno dei commissari, capelli crespi, barba. «Ti voglio parlare, un attimino», e dice sono Giorgio Piluria. Conosco Pippo Ibba, mi ha parlato di te, dice che sei dei nostri… Debbo spiegarti perché non vincerai, è sgradevole ma dovuto e voglio anche rassicurarti, non tutto è perduto la situazione è complicata».

Ruggero guarda perplesso la mano ancorata al bicipite. Il commissario fa un sorriso di scuse e la stacca.

«Abbiamo fatto un accordo» dice «abbiamo dovuto farlo. Loro tenevano molto a quel posto tu gli hai rotto le scatole costringendoli a scoprirsi, il vincitore è figlio d’arte e noi teniamo un a un veneziano coraggioso disoccupato da cinque anni. Un uomo che ha dato tanto. Cederemo, ma avremo qualcosa in cambio. E non ti abbandoneremo. Arriverai secondo. In caso di assunzioni nei prossimi due anni, pescheremo da qui, garantito, impegno formale del sindacato giornalisti. Sei il primo della lista. Ci andresti a Pescara?»

«Pescara ? Come hai detto che ti chiami?»

«Ora devo andare. Interroghiamo. A presto. Saluta Pippo Ibba…»

(…)

«Tempi grami per il Cagliari…»

«Sì»

«Non ti vedo più in tribuna stampa…»

«Non lavoro più per nessuno, ho seguito il tuo consiglio, studio, cerco un altro mestiere. Allo stadio vado in curva, mi diverto come un matto… Una squadra come il Cagliari deve avere i tifosi di particolari, capaci di scompisciarsi nelle fasi calanti, ci vuole il gusto pazzo di irridere il Niccolai della situazione e lanciargli battute di settimana in settimana più cattive…»

«Ergo sei disinteressato al concorso…»

«Qualcosa di nuovo?»

«Per farci perdonare siamo disposti a deliberare sulla nuova assunzione dalla lista del concorso. Saresti tu.»

«Bene. Ma perché il condizionale?»

«Abbiamo anche provato a far passare la delibera. Non c’è stato verso. La fermano».

«Chi?»

«I tuoi. Il senatore Tonino Portas»

«Perché?»

«Dice che avete un altro candidato».

«Chi sarebbe?»

«Giulio Ibba, il fratello del tuo capo».

«Da anni non è più il mio capo…»

«Dice che presto tornerai all’ovile, visto che stare al freddo non ti giova».

Ruggero aspetta da un’ora nell’ufficio Stampa e Cultura, una saletta due metri per quaranta con dentro un armadio zeppo di materiale elettorale e due sedie con schienali LArossi. Saletta chiamata dalle segretarie Purgatorio (“Lucio vuol sapere dove hai mandato quel barabba… in Purgatorio? E’ chiusa la porta?”), perché là ci mandano anime mediocri e poco importanti per lunghe attese.

La porta infine si apre del tanto che basta a far entrare la testa a pera, la bocca stretta, il naso a punta e gli occhiali neronotte di Lucio Frais detto Sogliola per motivi politici. Addetto al settore Stampe e Cultura. Protetto del senatore Portas.

«Tu non hai idea, caro Gunali,» dice Sogliola tenendo in Purgatorio soltanto la testa e guardando Ruggero con un sorriso di plastica – non hai idea di cosa conta veramente nel mondo: il prezzo della barbabietola negli Stati Uniti può provocare un cataclisma altro che l’olocausto… scusami… era una riunione importante indetta all’ultimo minuto, tu non hai telefono non sapevo come fare per avvisarti… Questa storia del telefono in verità andrebbe approfondita, un atteggiamento snob, ammetterai, ti isoli dal mondo? A un quarto dal Duemila? Nella torre d’Avorio? Scendi dalle stelle, Gunali. Mi piacerebbe parlare un po’ con te, fatti vedere. In autunno, però, prima fra elezioni e congressi non ho un attimo, ora devo fuggire, l’aereo mi aspetta, ho una riunione a Roma domani mattina alle sette, parto stasera, dormo là, evito il rischio di un ritardo del volo delle sei e cinquanta di domani mattina. Avessi saputo che si metteva così non ti avrei dato appuntamento per oggi, ma non importa, sono al corrente della questione, mi spiace dover correre via, mi piacerebbe raccontarti la discussione punto per punto ma c’eravamo noi del settore Cultura più Ibba e Tonino Portas, ho appena letto il suo ultimo romanzo Altopiani di Cenere, bellissimo, se non l’hai letto leggilo, devo proprio fuggire. In tuo favore è intervenuto Peppino Zuddas, il birraio di Sant’Elia, ottimo militante, ha speso una buona parola, era con noi per caso, naturalmente, ma è autorevole della sua dignità di militante onesto. La decisione finale è stata: se vi saranno assunzioni, sarà assunto Gonali».

«Gonale».

«Eh? Ciao a presto, fatti vedere, entra maggiormente nella vita del partito, abbandona gli atteggiamenti snob da primo della classe, ciao, devo proprio partire».

Ruggero guarda dal finestrino oblungo del Purgatorio il terreno incolto intorno alla palazzina del partito. “Ci potrebbero mettere qualcosa” pensa “un fiore o almeno qualche ciuffo d’erba, di basilico. se vi saranno assunzioni… Mi hanno dato un calcio in culo…”

“Coloro che, nel precedente romanzo, formavano la comunità, gli aderenti allo stesso partito, il partito della speranza, del rinnovamento totale della fede nell’uomo. La situazione è evidentemente cambiata, dell’uomo non importa a nessuno e la comunità/partito non esiste più. O meglio, si è frantumata e persegue altre logiche, estranea alle originarie ragioni, legate ora a interessi non del tutto confessabili, a convenienze individuali. Si è conclusa l’esperienza che, per comodità, abbiamo definito del comunismo guspinese e un’altra si è affermata e si esprime nel colloquio Gunale e l’addetto al settore di Stampe e Cultura, vero esponente della burocrazia partitica che potrebbe trovar posto nell’opprimente società della DDR descritta da Cristof Hein. (Giuseppe Marci)

Ma sarà la stessa burocrazia “partitica” che, non interessandosi dei bisogni degli ultimi, li relega in quartieri ghetto, dove vivono di tossico dipendenza o di giochi illeciti, come la lotta fra cani:

LA LOTTA TRA CANI

L’alano, e pasciuto, lavato. E’ forte. Molto forte. Nell’ultimo mese ha vinto tutti i duelli, si chiama Signor Nobile per motivi sconosciuti, è stato rubato da Tore Laconi. Colpo preparato con astuzia. Alano individuato da mesi. Fatto incontrare con lupa in calore. Sottratta lupa con alano arrapato. Giorni di sfregamento camicia di Tore su lupa in calore. Passaggio indifferente la sera, nell’unico tratto dove lasciavano il cane libero di correre, la salita dell’anfiteatro. L’alano ha seguito l’uomo che sapeva di lupa, l’ha seguito guardandolo torvo. L’uomo che sapeva di lupa ha corso più e meglio dell’alano. Lupa pronta a centro metri. Dopo il coito lupa sottratta. Non gliel’hanno più fatta vedere. Rubato da tre mesi, per due mesi addestrato, al sessantaquattresimo giorno mandato a combattere, è infogato di suo, non ha bisogno di lezioni. Sul dorso a destra un tratto di pelo rasato alla pelle, al centro la cicatrice di un morso.

Tore Laconi ha occhialini alla Lennon, tondi e d’oro, giacca di lino grigio, camicia nera abbottonata al collo, pantaloni di lino grigio appena più chiaro della giacca, scarpe rosse a punta. E’ ladro di cani, organizzatore di equivoche feste danzanti domenicali in club privati da nomi esotici, Bengala e Kabul, proprietario di una vecchia Lancia Fulvia secondo leggenda dotata di motore Porche, comunque veloce come un razzo e con balestre nuovissime. A cento nei vicoli di Quartu, con dietro pantera e sirena, l’abitacolo della Fulvia resta un magnifico gioiello da borghesia e operai d’Ottocento, un salotto silenzioso e ordinato, fatto con rispetto e amore per chi viaggia. Siccome volendo Tore potrebbe anche fare meccanico, carrozziere e gommista di professione, la Fulvia su qualunque tracciato vince, ha una tenuta di strada miracolosa e la leggenda dice che può fare i trecento. Ormai vive nascosta in un garage luogo di culto, essere ammessi a ammirare il mostro è privilegio di pochi. Esce ogni tanto di notte per farsi inseguire. Non è sbagliato dire che per il commissario Iannaccone, capo dei pulotti del palazzotto grigio a tre piani dalle serrande abbassate estate inverno, notte e giorno, proprio al centro del quartiere, chiamato dalla voce pubblica e dai giornali Forte Apache, per Iannaccone la preda più ambita non è Tore Laconi ma la Fulvia, darebbe dieci anni di vita per riuscire a sequestrarla e guidarla.

Tore è il miglior amico di Ruggero. Ruggero non condivide a nessuna delle passioni illegali di Tore.

Il mastino è orbo da un occhio. Testone che ciondola, mascella immobile. Il dorso è coperto di ferite. Si chiama Giustino e il nome ha una ragione. E’ imbattuto da tre mesi, due duelli a settimana. Un record assoluto al capolinea del 46. E’ nato nel quartiere, da due mastini rubati. Lui non è rubato, è nato libero, è libero, se vuole può andarsene, non lo farà, il padrone è padre e fratello, lo fa combattere perché fin da cucciolo Giustino ha mostrato il carattere del combattente. Crescendo ha acquistato tutta l’astuzia del padrone, Angelo, che lo vede come vede se stesso, lui e Giustino sono una cosa sola, il Signore li ha creati uno per l’altro, Angelo è convinto che Giustino sia invincibile, soltanto il cielo può rubarlo, una zingara ha predetto che la morte prenderà Giustino in un luogo d’erba sotto la pioggia, quando piove Giustino è tenuto in un sotterraneo enorme di cemento: un intero garage, trecento automobili, Giustino è custode e guardiano, riconosce tutti i padroni; i ladri sanno chi è, non si presentano, preferiscono andare in centro, fra le vetrine scintillanti, dove il denaro è nelle tasche come rugiada sull’erba al mattino: tanto e indifeso. Giustino è addestrato a fuggire la pioggia, sa che in caso di pioggia bisogna trovare subito riparo altrimenti Angelo sbava di rabbia, è l’unico motivo nella vita per cui sbava di rabbia, Giustino odia la pioggia, la sente nell’aria con giorni di anticipo e avvisa con ugiolii.

Angelo non ha gambe. Prima dell’incidente era alto uno e settanta. L’incidente non è stata colpa sua, attraversava in via Roma alle quattro del mattino uno e un ubriaco in Giulietta a centottanta l’ha falciato. Senza gambe, che potrebbe fare? Alleva cani da battaglia, ottimi antifurti per i cortili del quartiere. Quando ha un campione sotto mano ci scommette sopra. Prima dell’incidente aveva il sogno di fare il giustino in Calabria (e Giustino è il nome del campione). Ha cicatrici su tutto il torace, non lo copre neppure d’inverno, un po’ perché in città il freddo non sappiamo cos’è, un po’ per vanagloria. I pantaloni, lunghi e bianchi, in parte imbottiti di stracci, nascondono il vero punto del taglio. Angelo siede su una sedia a rotelle e ha un servo depravato che gli tiene la minca per pisciare, gliela scrolla e gli fa le folaghe mentre lui parla coi cani. Parla coi cani dall’alba al tramonto e di notte, eccetto le poche ore che dorme. Si sveglia parlando coi cani. Sogna di parlare coi cani. Con parole tedesche (imparate in un’altra vita da emigrato) e con le mani. Se entri nel suo cortile e sei indesiderato, lui fa un cenno, ti trovi spalle a terra inchiodato da sei molossi. Un altro cenno e ti squarciano la gola. Mai ha avuto bisogno di fare il primo cenno, tranne in addestramento. Chi vuoi che vada a disturbarlo? Iannaccone preceduto da quattro Rambo armati da sbarco in Vietnam. Per Angelo il carcere è più duro che per gli altri, c’è stato finora sette volte per un totale di dodici anni su quaranta di vita.

Tolgono i guinzaglio ai cani. Sale al cielo l’urlo di duecento uomini e donne discinti, tutti hanno bevuto molto, è il terzo incontro della serata, il pubblico si è scaldato, ora vuole il sangue vero, l’uccisione, il sacrificio. Tutti hanno scommesso, come al solito. Esistono due partiti: quello di chi pensa “questa è la volta buona Giustino muore” e quello di tutti gli altri “Giustino è invincibile”.

L' alano e il massino si guardano. Signor Nobile muove una zampa, Giustino non si muove. Lo guarda. Digrigna.

Una donna di fronte a Tore e Ruggero ha una vestaglia nera lunga allacciata alta in vita con una sciarpa azzurra, una vestaglia leggera, estiva, senza bottoni, c’è scirocco che soffia caldo aprendo la vestaglia sotto la sciarpa, a mostrare il pelo del ventre, una foresta nera, lei di continuo si ricopre, la vestaglia di continuo si apre, il marito a fianco in canottiera e mutande se ne fotte. Lei è Gina, 50 anni, la cagna capace a letto di far cantare i morti. Lui è Muzio, padrone di quattro cagne, Gina è la migliore, per questo l’ha sposata e ha dato il nome ai sette figli. L’ultimo, Massimo, è diverso da tutti gli altri. Piccolo, minuto, non gioca a pallone, non scende ai duelli dei cani, non va in giro ogni notte in città a rubare o attaccar briga, studia come un demonio, ha undici anni e ne sa più di Giuliotto, il commercialista di via Is Maglias che partendo da una famiglia di ladri e diventato miliardario onestamente. Sull’onestamente c'è dibattito, nel quartiere. Massimo vuol diventare avvocato. Le fauci. La bava.

L’alano si avventa, Giustino ruota su se stesso gli strappa le intragnas con un morso.

L’ululato del morente sale al cielo in un boato di trionfo. Muzio, padrone di cagne, ha puntato quattrocentomila su Giustino. Angelo due milioni e il grande Sandro Manca di Assemini ha puntato 10 milioni sull’alano. Tore ha vinto un milione. Sa che un giorno l’altro ruberà e porterà al capolinea del 46 l’uccisore di Giustino, ma a quel punto a furia di raddoppiare ogni giorno puntata il grande Sandro Manca di Assemini si sarà rovinato. Tore punta sempre sul vecchio campione. “Perdo una volta sola” pensa “tutte le altre vinco”.

Lotte tra cani

E’ la Cagliari dei quartieri popolari, quella violenta e senz’anima. Non c’è salvezza. Non è il proletariato pasoliniano, pieno di un vitalismo antiborghese, ancora non omologato, quello degli anni Cinquanta: qui vi è solo un bruciare la vita, gettare soldi, vedere l’essenza della violenza per provare l’emozione della morte, l’impudicizia non come natura, ma come perdita. C’è speranza? Massimo, lui figlio “strano” perché non si rotola nel fango, come quello Giuliotto. Chissà se vero. La prosa è nervosa, ipotattica, nominale: quasi a rappresentare il respiro affannato sia dei cani che degli astanti, l’ululato del morente, il boato del pubblico.

E’, in conclusione, Cagliari la vera protagonista di questo romanzo, quella di Castello e di Is Mirrionis, del Lido e di Buoncammino, una Cagliari da Atzeni amata visceralmente, ma che lo ha respinto; e i suoi ricordi ci portano verso una città fatta di persone, da lui descritta magistralmente: il sottoproletariato che nottetempo si appassiona alla lotta dei cani, il mondo giovanile con le sue inquietudini e le confuse aspirazioni artistiche, la scuola che consente la frequentazione di compagni provenienti da ceti più elevati, l’ambiente giornalistico e quello politico, ipocriti e cinici, l’universo quasi sommerso dei piccoli locali di ritrovo dove si accendono e si spengono sogni e speranze.

Una città viva da cui il protagonista esce sconfitto, schiacciato, come tanti giovani cresciuti nella speranza di un mondo migliore che ha visto seppellire i suoi sogni di speranza e di rigenerazione e ne esce col gusto amaro della sconfitta.

Bambini a Is Mirrionis negli anni ’70

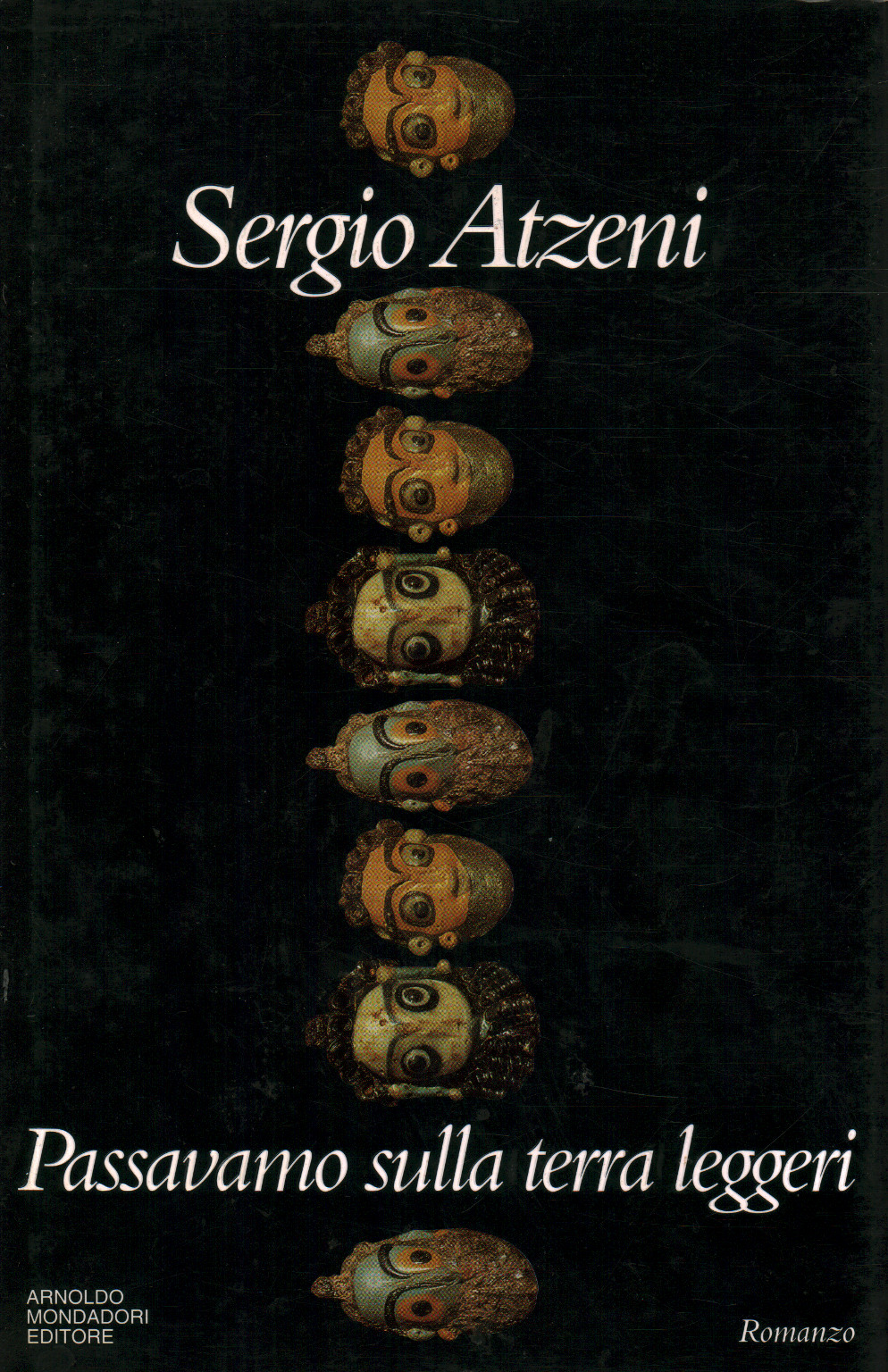

Proprio perché quasi “espulso” dalla sua terra, quindi, sul ponte della nave, dopo aver visto allontanarsi le umbertine case di via Roma col cubo di cemento e vetro, fino a dissolversi, lasciando spazio alla memoria; solo dopo quando tra Sergio e la sua patria si pone il mare, la lontananza, solo allora può vederla con occhi diversi, di chi vuole ricostruirla, riscrivendone la storia sotto il segno del mito. E lo fa attraverso il romanzo, uscito postumo nel 1996, con Passavamo sulla terra leggeri:

AVEVO OTTO ANNI

Avevo otto anni, non sapevo nulla della vita, avevo ascoltato la storia, non l’avevo capita, anche ora che la dico non so che senso abbia. Non conoscevo il significato delle parole eterno e increato (forse lo intuivo con vaghezza) rubate a conversazioni famigliari, mi gloriavo di essere ateo. Nell’isola era sinonimo di bandito, a otto anni ero abituato a essere guardato con sospetto, con diffidenza, con paura – molto tempo dopo, scoprendo di essere di stirpe ebrea marrana, oltre che sarda e genovese con sfumature arabe e catalane, ho immaginato che il sangue degli antichi erranti perseguitati vivesse in me facendomi apparire la diversità dagli altri come abituale e perciò non spaventandomi della solitudine che ne veniva, di rado mitigata da amici sempre esclusi dalla comunità perché diversi: scemi, figli di donne non sposate e di bagassa, istrangios e eversori.

Quasi volesse isolarsi da quel “sardismo” incontaminato che così tanto aveva sottolineato la purezza dell’etnia, Atzeni, rivendica il suo essere figlio di tante etnie, scoprendo che essere sardo non vuol dire esclusione ma inclusione di tutte le culture che hanno contaminato e arricchito l’isola. Tuttavia questa contaminazione, ha crato una nuova etnia, capace ora di sapersi raccontare,. Infatti, secondo Atzeni, manca un cantore che sappia “tramettere” attraverso la parola la storia del popolo, è costui è il personaggio di Antonio Setzu. Attraverso il suo racconto si evince che l’essere oggi è cercare di capire il passato, ma il passato è memoria non realtà: Antonio Setzu diventa il bardo mitico che racconta una Sardegna precoloniale, e la racconta come una necessità di una nuova identità.

PASSAVAMO SULLA TERRA LEGGERI

Passavamo sulla terra leggeri come acqua, disse Antonio Setzu, come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte, scivola e serpeggia fra muschi e felci, fino alle radici delle sughere e dei mandorli o scende scivolando sulle pietre, per i monti e i colli fino al piano, dai torrenti al fiume, a farsi lenta verso le paludi e il mare, chiamata in vapore dal sole a diventare nube dominata dai venti e pioggia benedetta.

A parte la follia di ucciderci l’un l’altro per motivi irrilevanti, eravamo felici. Le piane e le paludi erano fertili, i monti ricchi di pascolo e fonti. Il cibo non mancava neppure negli anni di carestia. Facevamo un vino colore del sangue, dolce al palato e portatore di sogni allegri. Nel settimo giorno del mese del vento che piega le querce incontravamo tutte le genti attorno alla fonte sacra e per sette giorni e sette notti mangiavamo, bevevamo, cantavamo e danzavamo in onore di Is. Cantare, suonare, danzare, coltivare, raccogliere, mungere, intagliare, fondere, uccidere, morire, cantare, suonare, danzare era la nostra vita. Eravamo felici, a parte la follia di ucciderci l’un l’altro per motivi irrilevanti.

E’ la suggestione ricevuta del grande romanzo sudamericano: infatti Manuel Scorza, Vargas Llosa, Garcia Marquez erano riusciti a raccontare quasi “magicamente” la realtà coloniale dei loro popoli. Anche Atzeni prova a tessere un racconto in cui ancora una volta è protagonista la memoria, una memoria però storica, non individuale, dove la voce fuori del tempo racconta la storia mitica di una terra da prima dell’uomo fino alla civiltà. La storia perde i suoi connotati e diventa racconto mitico della Sardegna visto attraverso la dialettica di montagna e mare, di popoli diversi e di scontri di culture.

Ancora un racconto, anch’esso uscito postumo nel 1996, a testimoniare la capacità di Sergio Atzeni di innovarsi, come mostrano queste poche righe di Bellas mariposas:

IL GIORNO DELL’AMMAZZAMENTO DI GIGI

Era molto tempo che Tonio lo minacciava ma credevo che scherzava

che lo odia lo so si vede da come lo guarda quando lo incontra e perché cerca sempre occasione di arropparlo di mala manera

ma credevo che scherzava dicendo Un giorno quello lo uccido

e invece il 3 di agosto è stato il giorno dell’ammazzamento di Gigi del quinto piano l’innamorato mio

non si è mai permesso di allungare le mani se provava gliele tagliavo

se ti fai toccare l’albicocca da bambina finisci come mia sorella Mandarina pringia a tredici anni adesso ne ha venti e ha tre figli batte in casa privata non è lo schifo della strada ma sempre ti devi ciucciare minca purescia di qualche pezzemmerda

non mi interessa voglio diventare rockstar dopo che sarò rockstar sceglierò l’uomo

per ora meglio vergine e ogni tanto mi pensavo che l’uomo per dopo che sarò rockstar magari sarà proprio Gigi del quinto piano perché sono sicura che mai mi mette le mani addosso quando dico no se non vuole che lo getto dalla finestra del quinto piano magari sposata e rockstar abiteremo al ventesimo voglio un uomo che se rompe lo butto giù dal balcone e non torna a chiedermi conti

nessuno deve chiedermi conti cosa vuole questa gente?

Mio padre pezzemmerda che conti chiede? Dice Hai dodici anni Caterina devi guadagnarti il pane

Io ti ho chiesto di farmi nascere in questa casa proprio sotto signora Sias in questo cazzo di palazzo in questo cazzo di quartiere? Io ti ho chiesto di farmi nascere?

Tu mi hai chiamato e neppure sapevi che mi stavi chiamando e per dodici anni mi hai fatto stare in questa casa con te tua moglie e tutti i miei fratelli e sorelle sotto signora Sias che caga ogni giorno alle tre del mattino

uno pensa vabbé la rottura quando tira l’acqua però meglio che con le finestre in piazza e i motorini che impennano sui marciapiedi da mezzanotte alle sei e se ti affacci a protestare ti sparano in fronte con le Colt Magnum

se mi affaccio io nessuno spara ma lanciano petali di rose

a me i motorini piacciono e anzi la prima cosa da fare appena compio quattordici anni è cuccarmi un Fantic 313 e andare da mezzanotte alle sei a impennare sui marciapiedi tutto attorno alla piazza rombando tenendovi svegli che tanto per voi è come stare addormentati non vi accorgete della differenza

chi dice che signora Sias è soltanto la rottura quando tira l’acqua non ha mai vissuto a casa mia

la cagata di signora Sias è il cominciamento del giorno e ieri 3 di agosto

dell’ammazzamento di Gigi del quinto piano l’innamorato mio

Il racconto è di Caterina, giovanissima ragazza che illustra ad un anonimo ascoltatore le sue avventure con l’amica coetanea Luna nel giorno 3 agosto in cui avviene l’omicidio di Gigi. Pertanto il linguaggio con cui descrive le sue avventure cagliaritane è quello di una ragazzina dei quartieri popolari (in questo caso una immaginaria Santa Lamanera, che potrebbe nascondere o i palazzoni di Sant’Elia o il quartiere degradato di San Michele), frantumato in rapide espressioni (come spesso in Atzeni narratore) fatto di slang giovanile e di un cagliaritano volgare e plebeo. La breve narrazione proprio in quanto auto diegetica ci lascia intendere lo sguardo di chi vive il mezzo alla violenza ma proprio perché vivendola l’appiattisce in un quotidiano vissuto, dove anche i desideri “femminili” appaiono desiderati, ma visti ancora con una certa forma di paura.

![Guarda "Bellas mariposas", Disponibile Online per la visione in Streaming [Film] • Open Live](https://www.open-live.org/it/wp-content/uploads/2017/08/bellas.jpg)

Le due protagoniste del film di Mereu tratto dal racconto di Atzeni

Non c’è azione e non c’è finale: il risveglio, gli uomini nullafacenti, donne impudiche irretite da giovani vogliosi, pedofili e padri violenti: tutto descritto come fosse normale, così come normale viene descritto il momento lirico del mare o il momento magico dell’arrivo della “coga” e dei “suoi gatti” (la strega sarda): negli occhi fanciulleschi di una ragazzina di tredici anni tutto è visto attraverso una cultura popolare rimasticata e rivista a proprio uso e consumo nei quartieri popolari dove il melting-pop linguistico e culturale diventa l’assoluto ed unico mezzo di comunicazione e sapere.

Il tutto viene raccontato ad uno che sa ascoltare (Sergio Atzeni stesso)

e tu ora mi guardi allo stesso modo lo so cosa vuoi e cosa pensi ma non io mi sei simpatico questa storia la racconto a te che hai buona memoria e dicono che sei buono a raccontare e scrivere manka sias unu barabba de Santu Mikeli ma altro da me non prendi non guardarmi più con quegli occhi hai capito? Non io cercati qualcun’altra io prima divento rockstar poi cerco marito non mi interessano i giochi porchi

forse lo stesso che con un Aiwa, l’orecchio forato, andava tra le case di Guspini a raccogliere testimonianze di Tullio Saba.

Vogliamo concludere con quanto dice di lui Marci (docente di letteratura italiana contemporanea dell’Università di Cagliari): “Lo rimpiangiamo profondamente, perché era riuscito a capire il suo mondo e cercava di descriverlo in una lingua intellegibile al pubblico ampio dei lettori”.

Caratteri generali

Caratteri generali

E’ chiaramente una canzone il cui senso apparente è quello di elogiare Mussolini (e d’altra parte lo fa). Tuttavia l’operazione di Malaparte è più sottile: la semplicità dei versi dal ritmo cantilenante non nascondono la mescolanza di parole auliche con quelle vernacolari (tipiche del dialetto senese), l’influenza letteraria di Berni, e, come un tappetto sottostante, la profonda ironia del testo. Ma fare un testo ironico sul duce poteva dar vita ad interpretazioni non proprio univoche.

E’ chiaramente una canzone il cui senso apparente è quello di elogiare Mussolini (e d’altra parte lo fa). Tuttavia l’operazione di Malaparte è più sottile: la semplicità dei versi dal ritmo cantilenante non nascondono la mescolanza di parole auliche con quelle vernacolari (tipiche del dialetto senese), l’influenza letteraria di Berni, e, come un tappetto sottostante, la profonda ironia del testo. Ma fare un testo ironico sul duce poteva dar vita ad interpretazioni non proprio univoche.

E’ un libro pubblicato nella collana “Biblioteca dei ragazzi” della Bemporad. Racconta un episodio minimale: un bambino di otto anni viene messo in castigo in una stanza dove vi è uno specchio che riflette una scacchiera. La realtà riflessa appare al bambino più vera della realtà e ne nasce un vero e proprio dialogo tra ciò che lo specchio rimanda (in questo caso il Re Bianco) e il protagonista. Il fatto che il racconto sia omodiegetico, fa assumere allo stile il carattere veritiero che un bambino può vedere, mescolando appunto realtà e fantasia. D’altra parte il suo mondo è così scevro da ogni elemento dei doveri dell’adultità, facendogli reclamare la sua non confinabile libertà. Il modo di scrivere, come fosse quello di un bambino, fa sì che la tonalità infantile ed il fantastico si armonizzino tra loro, dando vita, così, al suo “realismo magico”.

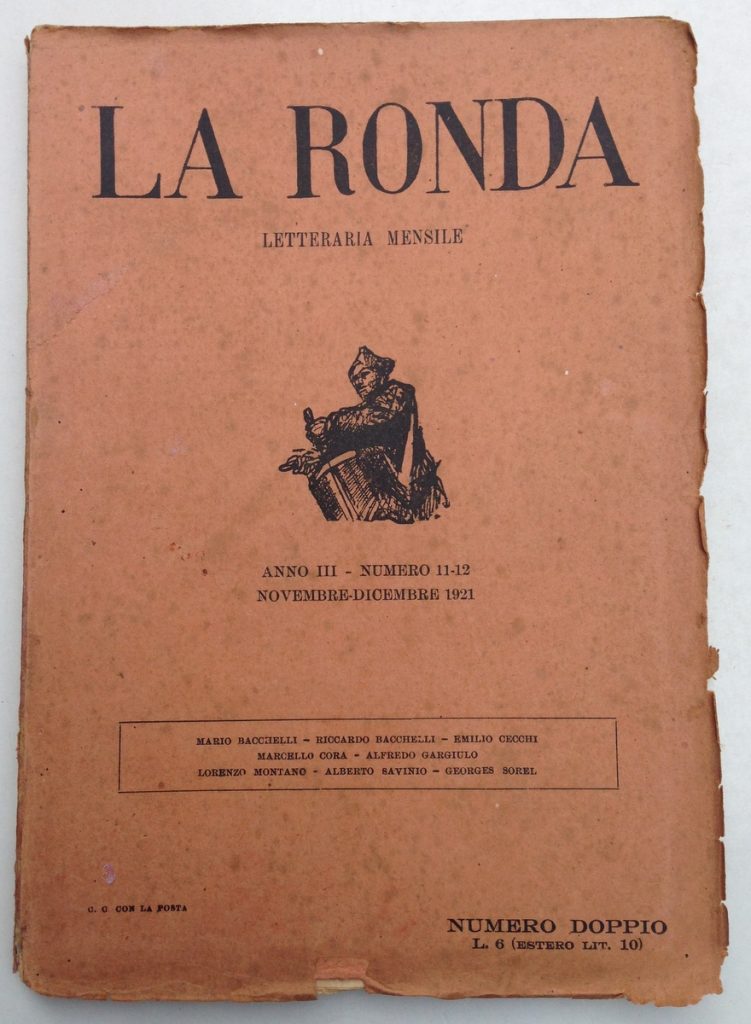

E’ un libro pubblicato nella collana “Biblioteca dei ragazzi” della Bemporad. Racconta un episodio minimale: un bambino di otto anni viene messo in castigo in una stanza dove vi è uno specchio che riflette una scacchiera. La realtà riflessa appare al bambino più vera della realtà e ne nasce un vero e proprio dialogo tra ciò che lo specchio rimanda (in questo caso il Re Bianco) e il protagonista. Il fatto che il racconto sia omodiegetico, fa assumere allo stile il carattere veritiero che un bambino può vedere, mescolando appunto realtà e fantasia. D’altra parte il suo mondo è così scevro da ogni elemento dei doveri dell’adultità, facendogli reclamare la sua non confinabile libertà. Il modo di scrivere, come fosse quello di un bambino, fa sì che la tonalità infantile ed il fantastico si armonizzino tra loro, dando vita, così, al suo “realismo magico”. La rivista La Ronda (1919 – 1923), anche in ottemperanza del suo nome che si richiama alla vigilanza e al controllo, affinché si riacquistasse il senso dell’ordine, si pone in netta antitesi contro le esperienze sia dannunziane che pascoliane, quanto dall’intemperanze futuriste. Per i redattori di tale rivista vi è la necessità di un ritorno alla classicità del dettato, ad una prosa “elegante” e alla purezza dello stile. Innamoratosi della prosa leopardiana (dedicarono ben tre numeri allo Zibaldone) non furono nemmeno contrari al frammentarismo. Tenendo ben distanti la politica con l’arte, essi promossero sia la poesia con Vincenzo Cardarelli che la prosa con Emilio Cecchi, ambedue fondatori della rivista.

La rivista La Ronda (1919 – 1923), anche in ottemperanza del suo nome che si richiama alla vigilanza e al controllo, affinché si riacquistasse il senso dell’ordine, si pone in netta antitesi contro le esperienze sia dannunziane che pascoliane, quanto dall’intemperanze futuriste. Per i redattori di tale rivista vi è la necessità di un ritorno alla classicità del dettato, ad una prosa “elegante” e alla purezza dello stile. Innamoratosi della prosa leopardiana (dedicarono ben tre numeri allo Zibaldone) non furono nemmeno contrari al frammentarismo. Tenendo ben distanti la politica con l’arte, essi promossero sia la poesia con Vincenzo Cardarelli che la prosa con Emilio Cecchi, ambedue fondatori della rivista. Vincenzo Cardarelli (1887 – 1959), partecipò attivamente alla vita culturale romana, prendendo parte alla redazione e fondazione di alcune tra le riviste più importanti del primo Novecento. La sua poesia parla dello scorrere del tempo, della dolorosa memoria e adotta forme metriche libere di ascendenza leopardiana, che servono ad alleggerire la tensione emotiva.

Vincenzo Cardarelli (1887 – 1959), partecipò attivamente alla vita culturale romana, prendendo parte alla redazione e fondazione di alcune tra le riviste più importanti del primo Novecento. La sua poesia parla dello scorrere del tempo, della dolorosa memoria e adotta forme metriche libere di ascendenza leopardiana, che servono ad alleggerire la tensione emotiva. E’ un testo che, come il precedente, parla del tempo, qui mettendolo al centro già dal titolo “Adolescenza”, il passare della giovinezza. La donna adolescente vive con leggerezza forse consapevole di quando sboccerà per diventare donna. Per ora ella non sa, non conosce, ma arriverà il momento in cui qualcuno si interesserà a lei e sarà la stessa che si perderà ed il tempo, che ama l’attimo in cui la gioia è ancora intorno a lei, e non il tempo che aspetta.

E’ un testo che, come il precedente, parla del tempo, qui mettendolo al centro già dal titolo “Adolescenza”, il passare della giovinezza. La donna adolescente vive con leggerezza forse consapevole di quando sboccerà per diventare donna. Per ora ella non sa, non conosce, ma arriverà il momento in cui qualcuno si interesserà a lei e sarà la stessa che si perderà ed il tempo, che ama l’attimo in cui la gioia è ancora intorno a lei, e non il tempo che aspetta.

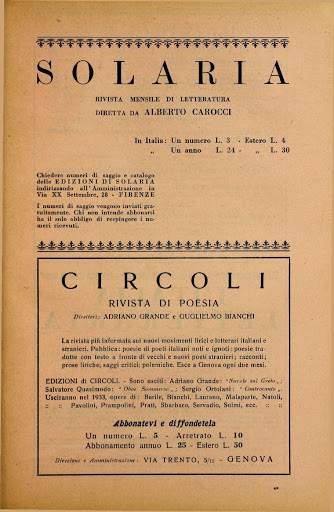

Esaurita l’esperienza rondesca, le sue istanze furono proseguite da Solaria (1926 – 1936): se La Ronda aveva puntato il suo interesse sulla ripresa classica della tradizione (basti l’esempio di Bacchelli), questa rivista intendeva allargare lo sguardo verso le grandi forme letterarie europee nate tra l’Ottocento e il Novecento. Essi infatti guardarono con interesse alla narrativa russa di Dostoevskij, alla francese di Proust, alla tedesca di Mann e, d’estremo interesse per il nostro discorso (si ricordi che siamo all’interno del fascismo) quella ebraica di Kafka. Se la rivista poté – pur guardata con sospetto dalle gerarchie del regime – passare indenne dieci anni, fu il suo chiudersi all’interno della letteratura, censurando ogni forma d’interesse verso l’esterno.

Esaurita l’esperienza rondesca, le sue istanze furono proseguite da Solaria (1926 – 1936): se La Ronda aveva puntato il suo interesse sulla ripresa classica della tradizione (basti l’esempio di Bacchelli), questa rivista intendeva allargare lo sguardo verso le grandi forme letterarie europee nate tra l’Ottocento e il Novecento. Essi infatti guardarono con interesse alla narrativa russa di Dostoevskij, alla francese di Proust, alla tedesca di Mann e, d’estremo interesse per il nostro discorso (si ricordi che siamo all’interno del fascismo) quella ebraica di Kafka. Se la rivista poté – pur guardata con sospetto dalle gerarchie del regime – passare indenne dieci anni, fu il suo chiudersi all’interno della letteratura, censurando ogni forma d’interesse verso l’esterno.