Grazia Deledda nasce nel 1871, quarta di sette figli, a Nuoro da Giovanni Antonio e Francesca Cambosu. Il padre, che ricoprì anche, per un brevissino periodo, il ruolo di sindaco, era un possidente terriero che tentò, senza grandi risultati, anche l’avventura commerciale; ciò rendeva la famiglia Deledda piuttosto agiata, in una realtà così povera e periferica qual era quella della città sarda.

Secondo il costume di allora poté frequentare la scuola sino alla quarta elementare (allora costituiva l’obbligo scolastico), ma la voglia d’istruzione della futura scrittrice fece sì che la ripetesse per un secondo anno. Inoltre un precettore privato l’avvicinò allo studio del latino e del francese.

Da qui ad allora la giovane Grazia si dedicò a letture eterogenee, non distinguendo forse anche per la penuria della biblioteca paterna nonché del luogo, dai tipici feuilleton francesi (Pierre Ponson du Terrail, Eugéne Sue, Alexander Dumas), a scrittici femminili come Carolina Invernizio, ai russi come Dostoevskij e Tostoj, sino alla Bibbia, letta non per il suo valore teologico quanto per le varie storie che in essa era contenute.

Casa di Grazia Deledda a Nuoro

Fu il sardo Enrico Costa (autore de Il muto di Gallura) ad incitarla quando, ancora diciassettenne inviò alla rivista romana L’ultima moda i primi scritti di cui ricordiamo il romanzo Storia di Fernanda e la raccolta di racconti Novelle sarde, ricevendone di contro l’ostracismo della comunità del paese che “si sentì offesa d’ospitare nella sua comunità una fanciulla che bisognava mettere al bando per l’audacia nel raccontare storie non adatte alle giovinette e per le scelte libere dalla rigida sottomissione alle regole di un mondo patriarcale” (Maria Elvira Ciusa).

Enrico Costa

Con il secondo romanzo Anime oneste (1894) l’autrice sarda cominciò ad affacciarsi nel mondo culturale nazionale, ma è con La via del male (1896) che ricevette la patente di scrittrice, datole dall’importante critico letterario Luigi Capuana che scrisse “[…] Qualcuno dirà: Ebbene, che ha voluto provare l’autrice con questa sua Via del male? Niente, rispondo io; ha tentato di metter fuori delle creature vive, e c’è riuscita. Non si è smarrita dietro un lavorodi analisi psicologica, artificiale; ma ha fatto sentire, pensare, agire, tutte quelle creature nel loro ambiente, proprio come fa la natura con le sue.”

Caparbia ed ambiziosa, la Deledda comprende sin da subito che se vuole diventare una scrittrice affermata deve spostarsi dal capoluogo barbaricino e trasferirsi a Cagliari.

Ed lì che supera la paura di rimanere zitella (aveva, infatti, già ventisette anni e per la mentalità di allora era ormai destinata al nubilato) quando incontrò il mantovano Palmiro Madesani, inviato in Sardegna in qualità di funzionario delle Finanze.

Grazia Deledda e Palmiro Madesani

Dopo il matrimonio Grazia ed il marito, nel 1900, lasciano l’isola. Aveva già dato alle stampe Il vecchio della montagna, mentre stava pubblicando a puntate sulla Nuova Antologia uno dei suoi capolavori Elias Portolu che uscirà in volume nel 1903.

Il protagonista Elias, un pastore barbaricino che a seguito di una condanna sconterà la pena detentiva in un carcere della penisola, dopo la scacercazione ritorna in Sardegna spinto dal desiderio di iniziare una vita nuova. Mentre lavora nell’ovile della famiglia, Elias si innamora di Maddalena, la sposa di suo fratello Pietro, e con lei commette adulterio, mettendola incinta. Lui decide di farsi prete. Prima che nasca il bambino, Pietro muore per un’infiammazione ai reni, e Berteddu viene riconosciuto come suo figlio. Ma a questo punto Elias è sul punto di ricevere gli ordini. Tre giorni prima della cerimonia, Maddalena prega Elias di sposarla e di dichiararsi padre del bambino. Ma Elias è determinato a prendere l’ordinazione sacerdotale e la sua decisione è irrevocabile. Pochi anni più tardi, il figlioletto di Elias e Maddalena, affetto da una grave malattia, morirà.

UOMINI COME CANNE

Elias si sentiva triste; non sapeva come cominciare, e si guardava ostinatamente le mani; zio Martinu capì in quale stato d’animo si trovava il suo giovane amico, e cercò di trarlo d’imbarazzo.

«Elias Portolu,» disse gravemente, «io so quello che vuoi dirmi. Maddalena è innamorata di te.» «Zitto!» disse l’altro con spavento, mettendogli la mano sul braccio. «Ogni piccola macchia porta piccole orecchie!» aggiunse tosto, per scusare il suo turbamento.

«Sì,» rispose con voce grave il “padre della selva”, «ogni piccola macchia, ogni albero, ogni pietra porta orecchie. E che perciò? Ciò che io ho detto e che dirò lo può ascoltare chiunque, cominciando da Dio che è lassù, e terminando nel più misero servo. Maria Maddalena ti ama, tu l’ami; unitevi in Dio, perchè egli vi ha creato l’uno per l’altra.»

Elias lo guardava trasognato; ricordava il colloquio avuto con prete Porcheddu, i consigli, gli avvertimenti avuti in quella indimenticabile notte di San Francesco. A chi dare ascolto?

«Ma è la sposa di mio fratello, zio Martinu!»

«E se è la sposa di tuo fratello? Lo ama forse! No. Dunque non e sua e non sarà mai sua secondo le leggi del Signore. Il matrimonio d’amore è il matrimonio di Dio, quello di convenienza è il matrimonio del diavolo. Salvati, Elias Portolu, e salva la colomba, come la chiama tuo padre. Maria Maddalena accettò Pietro perchè glielo imposero, perchè egli aveva grano, perchè aveva orzo, fave, casa, buoi, terre. Il diavolo operava. Ma Dio aveva destinato altrimenti. Egli ti fece tornare, ti fece incontrare con la ragazza: vi siete visti, vi siete amati, pur sapendo che secondo i pregiudizi degli uomini non potevate neppure guardarvi. Non senti tu in questo una forza superiore all’uomo, che gli addita la sua via? Non è la mano di Dio? Pensaci bene. Elias Portolu; ci pensi, pensato ci hai?»

«È vero. Ma Pietro è mio fratello.»

«Siamo tutti fratelli, Elias Portolu. Pietro non è uno stupido, egli capisce la ragione. Va, digli: “Fratello mio, io amo la tua sposa e lei mi ama; che pensi di fare? Vuoi rendere infelice fratello tuo e quell’altra creatura innocente?»

Elias sentì freddo al solo pensiero di parlar così a suo fratello, e scosse la testa con dolore e con terrore.

«Mai! Mai! Pietro mi ammazzerebbe, zio Martinu!»

«A mio avviso, tu hai paura.»

«Sì, perchè nascondervelo? Ho paura, ma non della morte. È che anche Maddalena sarebbe perduta, e anche Pietro e tutta la mia famiglia. Ma non è solo questa spina che io ho nel cuore, zio Martinu. È che io amo mio fratello e non voglio, anche ammesso che egli si rassegni, che sia infelice.»

«Pietro potrebbe rassegnarsi più facilmente di te; è un carattere diverso dal tuo. Io capisco i tuoi buoni sentimenti, Elias Portolu, ma non li approvo. Pensa alle conseguenze; ci hai pensato mai? Maddalena ti ama perdutamente, io gliel’ho letto negli occhi. Se tu taci, ella sposerà Pietro, verrà a stare a casa tua, e finirete col perdervi, poichè la natura umana è fragile. Lo senti, Elias Portolu? Pensato ci hai? La tentazione si vince oggi, si vince domani, ma posdomani finisce col vincere lei, perchè noi non siamo di pietra. Ci hai pensato, Elias Portolu?»

«È vero, è vero!» disse Elias, con gli occhi pieni di terrore.

Tacquero un momento; intorno a loro il silenzio era intenso, infinito; l’ombra calava sui boschi, il cielo di peonia impallidiva in tenere sfumature di viola. E d’un tratto Elias sentì quella gran pace arcana penetrargli fino al cuore.

«Ma io,» disse con voce mutata, «me n’andrò di casa mia.»

«Prenderai moglie? Bada che ciò sarà forse peggio.»

«No, io non prenderò mai moglie.»

«Cosa farai dunque!»

«Mi farò prete. Voi non vi meravigliate, zio Martinu?»

«Io non mi meraviglio di nulla.»

«Che cosa dunque mi consigliate? Nel sogno che vi raccontai, fatto la prima sera del mio ritorno, voi mi consigliavate di farmi prete.»

«Una cosa è il sogno, un’altra è la realtà, Elias Portolu. Io non ti sconsiglio se tu hai la vocazione, ma ti dico che neppure ciò ti salverà. Uomini siamo, Elias, uomini fragili come canne; pensaci bene.»

Deledda e la disperazione di Elias

Il brano ci porta dentro il mondo deleddiano in cui si mescolano passioni ancestrali, sensi di colpa, una religiosità “punitiva” che rende i protagonisti della scrittrice sarda quasi schiavi di un destino già segnato. Elias è un uomo che si è trovato di fronte ad una passione che lo ha travolto, andando contro i divieti sociali. Ciò lo condurrà ad una lacerazione interiore che dovrà pagare con il senso della rinuncia, rinuncia a cui non dovrà mai venir meno, perchè solo attraverso essa potrà superare il senso di colpa e diventare così un buon prete.

Sembra qui proporsi il tema nuovo in cui l’ancestrale si scontri con il razionale, il primo rappresentato da Elias e il secondo da zio Martino, ma tutto ciò non viene riprodotto con tecniche innovative: rimane il narratore onniscente che ci guida alla comprensione dei personaggi.

Nel giro di poco tempo si può tranquillamente affermare che la Deledda riesce ad inserirsi a pieno titolo nell’ambiente culturale romano, riuscendo, nel giro di tre anni, a pubblicare altri due romanzi, Dopo il divorzio e Cenere (quest’ultimo ritenuto uno dei suoi migliori e da cui sarà tratto un celebre film muto interpretato da Eleonora Duse), e a conoscere scrittori di una certa risonanza nazionale, come Edmondo De Amicis e Antonio Fogazzaro.

Rosalia “Olì” Derios, appena quindicenne, fa la conoscenza del giovane Anania, mezzadro di un ricco proprietario dei cui campi situati nelle vicinane si prende saltuariamente cura, risiedendo a Nuoro. I due si innamorano. Il padre di Olì scopre che Anania era un uomo sposato e quando il padre si accorge “che sua figlia aveva peccato” con lui, la caccia di casa. Olì si trasferisce a Fonni, a casa di una vedova, e lì partorisce il figlio di Anania, battezzato col nome paterno. In seguito si reca col figlio, ormai di sette anni, a Nuoro, e lo introduce a casa del padre, facendo poi perdere le proprie tracce. Tatàna, la moglie di Anania padre, si affeziona al bimbo e lo terrà con sé. Anania padre, a Nuoro, gestisce un frantoio di proprietà di Daniele Carboni, sindaco della città. Quest’ultimo, avendo appurato l’intenzione del giovane Anania di intraprendere una professione, si assume l’onere di accompagnarlo negli studi. Passano gli anni, e, quando Anania è studente ginnasiale, fra lui e la figlia di Carboni, Margherita si instaura un rapporto amoroso. Le differenze di classe sociale si fanno sentire, e Anania soffre della condizione di figlio illegittimo, e teme che questo fatto possa inficiare fra loro due. Anania si trasferisce prima a Cagliari, dove frequenta il liceo e i primi anni universitari, poi a Roma, per completare gli studi. Il rapporto con Margherita prosegue, sebbene Anania perseverasse nel voler rintracciare la madre e starle vicino. Cercata in lungo e in largo, e alla fine l’aveva ritrovata non lontana da Fonni, terribilmente invecchiata. Anania vuole provvedere a lei, anche se ciò avrebbe potuto significare la fine del suo rapporto con Margherita, essendo Olì disonorata e degradata. Quando Anania torna a Nuoro il rapporto con Margherita ha tristemente termine. Anania viene richiamato a Fonni, e lì vi trova la madre morta, suicida.

E’ evidente come in questo romanzo emergano più di un riferimento letterario. Partiamo dall’Assommoir di Zola:

NEL MOLINO

La sera, poi, si riunivano intorno al fuoco della caldaia le persone più freddolose del vicinato: per lo più la compagnia veniva composta, oltre che dal mugnaio e dai clienti, che aiutavano a spingere la sbarra del torchio, da cinque o sei individui sempre alticci. Uno di questi, Efes Cau, già ricco possidente, ridotto in estrema miseria dal vizio del vino, dormiva quasi ogni notte nel molino, infestando di insetti l’angolo dove si coricava. Una sera, appunto, sorse questione fra il mugnaio ed un ricco contadino che aveva trovato un brutto insetto in un suo sacco di olive. «Dovresti vergognarti, per Dio!» gridava il contadino. «Perchè lasci entrare qui tutti i vagabondi di Nuoro?» «Dopo tutto egli era ricco, più ricco di te!» gridò il mugnaio, difendendo il Cau. «Questo non impedisce che ora egli viva di elemosine e sia pieno di insetti,» rispose l’altro con disprezzo. Allora zio Pera l’ortolano, che stava seduto accanto al fuoco col suo randello fra le ginocchia, recitò una canzonetta:

Onzi pessone bia

nde juchet de munnia.

E tue chi tu sers nende

nde juches unu andende

issu collette!

Il contadino si toccò istintivamente il colletto e tutti risero. Anche il contadino rise, si calmò ed anzi fece portare da casa sua un bottiglione di vino.

Anania e Bustianeddu, seduti in un angolo, sulle sanse calde, si divertivano nell’udire i discorsi dei grandi: e quando arrivò Efes, come sempre ubriaco, barcollante, vestito d’un vecchio abito da caccia del signor Carboni, Bustianeddu gli andò incontro e gli cantò la canzonetta di zio Pera.

Onzi pessone bia…

Efes lo guardò coi suoi occhi vitrei, rotondi e sporgenti, e mentre sulle sue guancie gialle e cascanti passava come un brivido di disgusto, la sua mano palpava il lurido collo della giacca abbottonata. La gente ricominciò a ridere, e l’infelice si guardò attorno e barcollò; poi si mise a piangere accorgendosi che lo deridevano. «Efes!» gridò zio Pera, mostrandogli un bicchiere colmo che al riflesso del fuoco pareva di rubino. L’ubriaco si avanzò, sorridendo fra le lagrime con un sorriso ebete. «No,» disse Franziscu Carchide, il giovane calzolaio, nonchè ricamatore di cinture, bel giovine galante, dal viso roseo, «se tu non balli non bevi.» E preso il bicchiere dalle mani del vecchio lo sollevò in alto, mentre Efes guardava e tendeva le braccia animato dal brutale desiderio del vino. «Dammi, dammi...» «No, se non balli, no.» Egli fece un giro intorno a sè, reggendosi in equilibrio. «Bisogna anche cantare, Efes!» Ed egli apri la bocca puzzolente ed emise una nota rauca:

Quando Amelia sì pura e candida

Egli tentava sempre questo motivo; ma arrivato all’ultima parola contorceva la bocca come spasimando per la vana ricerca dell’altro verso che non ricordava. Anania e Bustianeddu ridevano sgangheratamente, accoccolati sulle sanse, simili a due pulcini. «Senti,» propose Bustianeddu, «mettiamogli delle spille, nel posto dove si corica.» «Perchè vuoi mettergli delle spille?» «Perchè si punga, ecco: allora ballerà davvero. Io ho le spille.» «Mettiamole,» rispose l’altro, sebbene a malincuore. L’ubriaco ballava ancora, barcollante, cascante, tendendo le mani verso il bicchiere; e la gente rideva. Ma l’allegria giunse al colmo quando entrò nel molino Nanna, l’ubriacona. Quella sera, però, ella era sana, aveva le vesti pulite e la faccia meno ripugnante del solito; i suoi occhietti brillavano d’una certa intelligenza. Era stata durante il giorno a cogliere erbe mangerecce selvatiche, e veniva a domandare un po’ d’olio per condirle. Vedendo Efes in quello stato, fatto ludibrio della gente, ella ebbe un lampo negli occhi; si avanzò, prese l’infelice per un braccio e nonostante le comiche proteste del ricco contadino, lo costrinse a sedersi su un sacco di olive.

Eleonora Duse interprete di Cenere dal romanzo della Deledda

al Manzoni dell’Addio ai monti:

ADDIO ALL’ORTHOBENE

Addio, addio, orti guardanti la valle; addio scroscio lontano del torrente che annunzia il tornar dell’inverno; addio canto del cuculo che annunzia il tornar della primavera; addio grigio e selvaggio Orthobene dagli elci disegnati sulle nuvole come capelli ribelli d’un gigante dormente; addio rosee e cerule montagne lontane; addio focolare tranquillo e ospitale, cameretta odorosa di miele, di frutta e di sogni!

Addio umili creature inconscie della propria sventura, vecchio zio Pera vizioso, Efes e Nanna disgraziati, Rebecca infelice, Maestro Pane stravagante, pazzi, mendicanti, delinquenti, fanciulle belle e inconsapevoli, bambini votati al dolore, gente tutta infelice o spregevole che Anania non ama ma sente attaccata alla sua esistenza come il musco alla pietra, gente tutta che egli abbandona con gioia e con dolore!

E addio dolcezza e luce sopra tanti oscuri dolori, arcobaleno incurvato come cornice di perle sul quadro screpolato di una miseria antica ed eterna, – Margherita, addio!

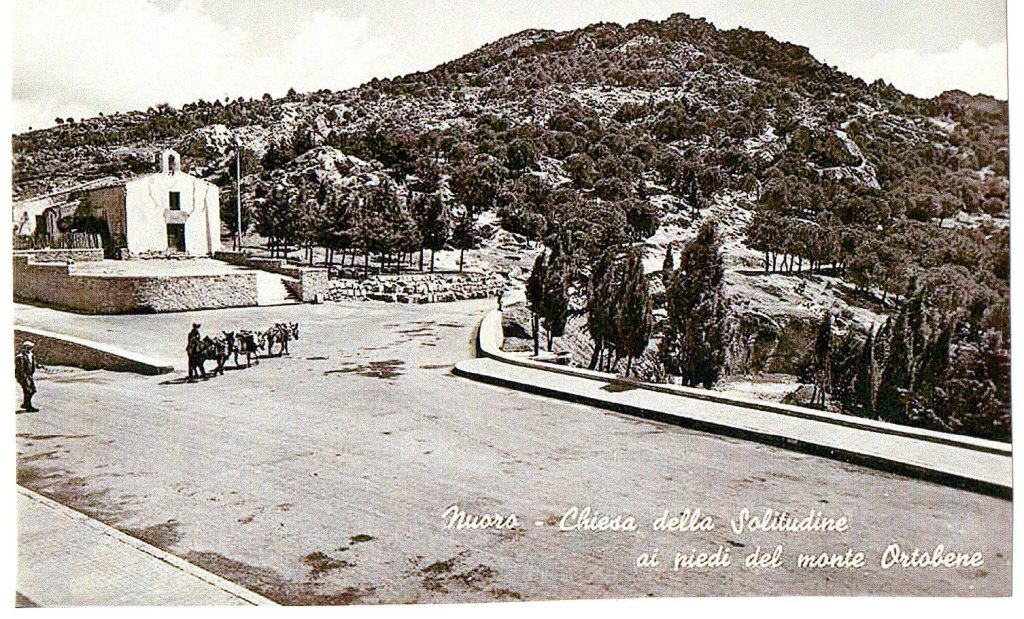

Il monte Ortobene

a momenti idillici ricchi di eco dannunziani:

PRIMA DELLA PARTENZA

Un’agitazione febbrile invase Anania; senza esitare oltre uscì e camminò come un sonnambulo per le straducole buie e deserte. Dietro i muri dei cortili, nelle rozze tettoie delle case paesane, i galli continuavano i loro canti dispettosi; l’aria umida odorava di stoppia; una povera infornatrice di pane d’orzo, che tornava dal compiere il suo faticoso mestiere, attraversò una viuzza; il passo di due alti carabinieri risuonò sinistramente sul lastrico del Corso: poi più nessuno, più nulla. Anania rasentava i muri, pauroso d’esser riconosciuto nonostante il buio, e appena impostata la lettera si mise a correre. Ma non potè rientrare a casa; gli pareva di soffocare, aveva bisogno d’aria, di immensità. Scese verso lo stradale di Orosei, risalì il ciglione, e solo quando si trovò ai piedi dell’Orthobene respirò, aprendo le narici come un puledro sfuggito al laccio. Avrebbe voluto gridare di gioia e di spasimo. Albeggiava; tenui veli azzurrognoli coprivano le grandi valli umide, le ultime stelle svanivano. Non sapeva perchè Anania ripeteva i versi:

Care stelle dell’Orsa io non credea….

e cercava di ricacciare da sè il pensiero di ciò che aveva fatto, mentre se ne sentiva felice fino allo spasimo.

egli sarebbe al di là delle montagne, e Margherita penserebbe invano all’ignoto ranuncolo che l’amava e che era lui.

Ed ecco, una cinzia cantò nel suo nido selvaggio, nel cuore d’un elce, e nella sua nota tremolò tutta la poesia del luogo solitario; Anania ricordò allora il canto di un altro uccellino entro l’umido fogliame d’un castagno, in una lontana mattina d’autunno, lassù, lassù, in una di quelle montagne dell’orizzonte, e rivide un bimbo che scendeva lieto la china, ignaro del proprio triste destino.

“Anche adesso,” pensò rattristandosi, “anche adesso sono lieto di partire, e chissà invece che cosa mi aspetta!”

Il richiamo ad autori e “mode” culturali, ancora imperanti nell’Italia dei primi anni del Novecento, rendono questo romanzo non perfettamente riuscito, in quanto la scrittrice non riuscire a volte a trovare una propria cifra stilistica, ma ad inseguire le attese e le abitudini letterarie di lettori piccolo borghesi. D’altra parte la Deledda, anche in questo caso, mettendo in luce la storia di “un figlio del peccato” e dall’impossibilità, per lui, di non pagarne il fio, se non con il sacrificio della madre, rafforza le aspettative di tale pubblico, anche se lo problematizza facendo di Anania uno sconfitto incolpevole.

A Roma la scrittrice trova proprio un personale modus operandi: a farle da press agent sarà il marito, dando così il modo a Pirandello di ironizzare sulla coppia allora in auge con il romanzo Giustino Roncella nato Bocciolo, mentre lei si dedicherà alla lettura e alla scrittura due ore al giorno nel pomeriggio.

Grazia Deledda con Palmiro Madesani e i figli Sardus e Franz

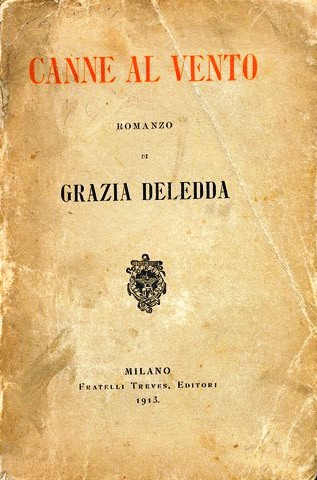

Sarà in questo modo che continueranno ad uscire romanzi e racconti, tra cui il più importante e quello che gli darà fama internazionale sarà Canne al vento del 1913.

Nella casa delle dame Pintor, Ruth, Noemi, Ester, discendenti di una famiglia sarda nobile andata in rovina, il servo Efix riesce a tenere in vita l’antica dignità a prezzo di grandi fatiche e di una devozione senza fine alle padrone. Egli coltiva l’ultimo podere rimasto, con i proventi del quale si mantengono le sorelle: due Ruth ed Ester, ormai rassegnate in un malinconico limbo di memorie e di antiche tradizioni, Noemi invece ancora ricca di sangue giovane, ribelle e chiusa in sdegnosa solitudine. In passato, una quarta sorella, Lia, che si era rifiutata all’egoismo del padre, era fuggita nel continente. Alla sua fuga aveva assistito, testimone silenzioso e forse innamorato, Efix, forse colpevole involontario della morte del padre che aveva tentato di fermare la figlia fuggiasca: nessuno, tuttavia, è al corrente del segreto, la morte del padre essendo stata attribuita a disgrazia. Ora, morta Lia, torna nella terra materna Giacinto, il figlio di lei, e nella vecchia casa irrompono ricordi, risentimenti, speranze, passioni dimenticate. Giacinto conduce una vita dissipata e finisce per ridurre alla rovina le zie: quando egli si allontana in cerca di lavoro, le dame Pintor sono costrette a vendere il podere a don Predu, cui Noemi, soggiogata da un rapporto di amore odio per il nipote, ha rifiutato la mano. Solo più tardi, dopo l’allontanamento di Efix dalla casa che egli crede maledetta per il delitto di cui si accusa, il suo successivo ritorno e il matrimonio di Giacinto con Grixenda la figlia della vecchia serva Pottoi, Noemi accetta le nozze ed Efix trova finalmente pace. Egli muore il giorno stesso delle nozze di Noemi: a Ester aveva detto: «Siamo canne, e la sorte è il vento!», e alla richiesta del perché del destino, Efix aveva risposto: «E il vento perché? Dio lo sa!»

Canne al vento: sceneggiato RAI

L’USURAIA POTTOI, IL SERVO EFIX E IL GIOVANE GIACINTO

Nei tempi di carestia, cioè nelle settimane che precedono la raccolta dell’orzo, e la gente, terminata la provvista del grano, ricorre all’usura, la vecchia Pottoi andava a pescare sanguisughe. Il suo posto favorito era una insenatura del fiume sotto la Collina dei Colombi presso il poderetto delle dame Pintor.

Stava là ore ed ore immobile, seduta all’ombra di un ontano, con le gambe nude nell’acqua trasparente verdognola venata d’oro; e mentre con una mano teneva ferma sulla sabbia una bottiglia, con l’altra si toccava la collana.

Di tanto in tanto si curvava un poco, vedeva i suoi piedi ondulare grandi e giallastri entro l’acqua, ne traeva uno, staccava dalla gamba bagnata un acino nero lucente che vi si era attaccato, e lo introduceva nella bottiglia spingendovelo giù con un giunco. L’acino s’allungava, si restringeva, prendeva la forma di un anello nero: era la sanguisuga.

Un giorno, verso la metà di giugno, ella salì fino alla capanna di Efix. Faceva un gran caldo e la valle era giù tutta gialla sotto il cielo d’un azzurro velato.

Il servo intrecciava una stuoia, all’ombra delle canne, con le dita che tremavano per la febbre di malaria; vedendo la vecchia che gli si sedeva ai piedi con la bottiglia in grembo, sollevò appena gli occhi velati e attese rassegnato, quasi sapesse già quello che ella voleva da lui.

«Efix, sei un uomo di Dio e puoi parlarmi con la coscienza in mano. Che intenzioni ha il tuo padroncino? Egli viene a casa mia, si mette a sedere, dice al ragazzo: suona la fisarmonica (gliel’ha regalata lui), poi dice a me: manderò zia Ester, a chiedervi la mano di Grixenda; ma donna Ester non si vede, e un giorno che io sono andata là, donna Noemi mi ha preso viva, e morta m’ha lasciata, tanti improperi mi ha detto. Tornata poi a casa, Grixenda m’ha anche lei mancato di rispetto, perchè non vuole che vada dalle tue padrone. Io non so da qual parte rivolgermi, Efix; non siamo noi che abbiamo chiamato il ragazzo dalla strada: è venuto lui. Kallina mi dice: cacciatelo fuori. Ma lei lo caccia fuori, quando ci va?»

Efix sorrise.

«Là non va certo per far all’amore!…»

Allora la vecchia sollevò irritata il viso e il suo collo parve allungarsi più del solito, tutto corde.

«E in casa mia viene forse a far all’amore? No; egli è un ragazzo onesto. Neppure tocca la mano a Grixenda. Essi si amano come buoni cristiani, in attesa di sposarsi. Dimmi in tua coscienza, Efix, che intenzioni ha? Fammi questa carità, per l’anima del tuo padrone.»

Efix diventò pensieroso.

«Sì, una sera, alla festa, egli mi disse: la sposerò…. In mia coscienza credo però che egli non possa.»

«Perchè? Egli non è nobile.»

«Non può, ripeto, donna!» disse Efix con più forza.

«Per denari ne ha, questo si vede. Spende senza contare. E il tuo padrone morto diceva, mi ricordo, quando anche lui veniva a sedersi a casa mia ed era giovine e viveva mia nonna: l’amore è quello che lega l’uomo alla donna, e il denaro quello che lega la donna all’uomo.»

«Lui? Diceva così? A chi?»

«A me, sei sordo? Sì a me. Ma io avevo quindici anni ed ero senza malizia. Mia nonna cacciò via di casa don Zame e mi fece sposare Priamu Piras. E Priamu mio era un valent’uomo: aveva un pungolo con una lesina in cima e mi diceva, avvicinandomelo agli occhi: vedi? ti porto via la pupilla viva se guardi don Zame quando ti guarda. Così passò il tempo. Ma i morti ritornano: eccoli, quando don Giacintino sta seduto sullo sgabello e Grixenda sulla soglia della porta, mi par di essere io e il beato morto…»

Quando ella incominciava a divagare così non la finiva mai, ed Efix che lo sapeva la mandò via infastidito.

«Andate in pace! Cercate anche voi un uomo con un buon pungolo, per nipote vostra!»

E la vecchia contenta di sapere che il ragazzo una sera alla festa aveva detto: “la sposerò” andò via senz’altro. Efix rimase solo in faccia alla luna rossa che saliva tra i vapori cinerei della sera, ma si sentiva inquieto: nel sopore in cui tutta la valle era immersa, il mormorio dell’acqua gli pareva il ronzio della febbre, e che i grilli stessi col loro canto si lamentassero senza tregua.

No, la vita che Giacinto conduceva non era quella di un giovane onesto e timorato di Dio: giorno per giorno le grandi speranze fondate su lui cadevano lasciando posto a vere inquietudini. Egli spendeva e non guadagnava; ed anche il pozzo più profondo, pensava Efix, ad attingervi troppo si secca.

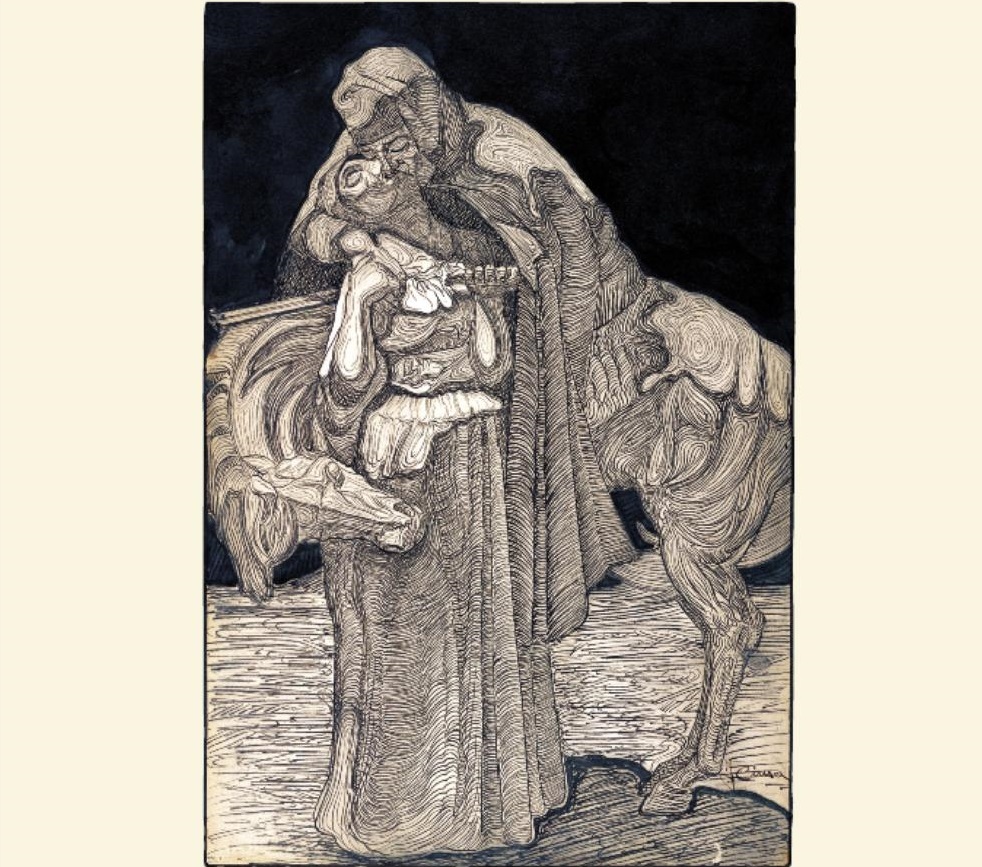

Anchise Picchi: Canne al vento (1968)

A guardare con attenzione questo brano ci dimostra come la prosa deleddiana sia il frutto di varie influenze: da quella verista come appare nel suo incipit, con annesso, alla fine, l’uso dei proverbi: anche il pozzo più profondo ad attingervi troppo si secca; a quella lirica come nella descrizione di alcuni particolari: il servo intrecciava una stuoia, all’ombra delle canne, con le dita che tremavano per la febbre di malaria; allo stesso modo sono presenti i richiami anche ad una cultura ancestrale: ti porto via la pupilla viva se guardi don Zame quando ti guarda.

LA PARTENZA DI EFIX

Anche il viso di donna Noemi, curva cucire nel cortile, era velato d’ombra.

Efix colse una viola del pensiero dall’orlo del pozzo e andò a offrirgliela. Ella sollevò gli occhi meravigliati e non prese il fiore.

«Indovina chi glielo manda? Lo prenda».

«Tu l’hai colto e tu tienilo»

« No, davvero, lo prenda, donna Noemi».

Sedette davanti a lei, per terra, a gambe in croce come uno schiavo, prendendosi i piedi con le mani: non sapeva come cominciare, ma sapeva già che la padrona indovinava. Infatti Noemi aveva lasciato cadere la viola in una valletta bianca della tela; le batteva il cuore; sì, indovinava.

« Donna Ester, dov’è?» disse Efix curvandosi sui suoi piedi. « Come sarà contenta, quando saprà! Don Predu mi aveva fatto tornare in paese per questo…»

«Ma cosa dici, disgraziato?»

«No, non mi chiami disgraziato! Sono contento come se morissi in grazia di Dio in questo momento e vedessi il cielo aperto. Sono stato in chiesa, prima di tornar qui, e ringraziare il Signore. In coscienza mia, è così…»

«Ma perché, Efix?» ella disse con voce vaga, pungendo con l’ago la viola. «Io non ti capisco».

Egli sollevò gli occhi: la vide pallida, con le labbra tremanti, con le palpebre livide come quelle di una morta. È la gioia, certo, che la fase sbiancare così; e degli prova un tremito, un desiderio di inginocchiarsi davanti a lei e dirle: sì, sì, è una grande gioia, donna Noemi, piangiamo assieme.

«Lei accetta, donna Noemi, padrona mia? È contenta, vero? Devo dirgli che venga?»

Ella fece violenza a se stessa; si morsicò le labbra, riaprì gli occhi e il sangue torno a colorile il viso, ma lievemente, appena intorno alle palpebre e sulle labbra. Guardò Efix ed egli rivide gli occhi di lei come nei giorni terribili, pieni di rancore e di superbia. L’ombra ridiscese su di lui.

«Non si offenda se gliene parlo io per il primo, donna Noemi! Sono un povero servo, sì, ma sono chiuso come una lettera. Se lei accetta, don Predu manderà il prete a fare la domanda, o chi vuol lei…»

Noemi butto giù la viola ferita e se rimise a cucire. Pareva tranquilla.

«Se Predu ha voglia di ridere, rida pure; non m’importa nulla».

«Donna Noemi!»

«Ebbene, che hai adesso? Levati, non star lì inginocchiato, con le mani giunte! Sei stupido!»

«Ma donna Noemi, che ha? Rifiuta?»

«Rifiuto»

«Rifiuta? Ma perché, donna Noemi mia?»

«Perché? Ma te lo sei dimenticato? Sono vecchia, Efix, e le vecchie non scherzano volentieri. Non parlarmene più».

«Questo solo mi dice?»

«Questo solo ti dico».

Tacquero. Ella cuciva: egli aveva sollevato le ginocchia e si stringeva in mezzo le mani giunte. Gli pareva di sognare, non capiva. Finalmente alzò gli occhi e si guardò attorno. No, non sognava, tutto era vero; il cortile era pieno di sole e d’ombra: qualche filo di legno cadeva dal balcone come cadono le foglie dei pini in autunno; e al di là del muro si vedeva il monte bianco come di zucchero, e tutto era soave tenero come al mattino quando egli era uscito dalla casa di don Predu. Gli pareva di sentire ancora le donne a sbattere i mobili; ma erano colpi sulla sua persona; sì, qualche cosa lo percoteva, sulla schiena, sulle spalle, sulle scapole e sui gomiti e sui ginocchi e sulle nocche delle dita. E donna Noemi era lì, pallida, che cuciva, cuciva, che gli pungeva l’anima col suo ago: e le rondini passavano incessantemente in giro, sopra le loro teste, come una ghirlanda mobile di fiori neri, di piccole croci nere. Le loro ombre correvano sul terreno come foglie spinte dal vento: ed egli ricordò la pena provata nell’alzarsi di sotto al pulpito e l’ombra sul viso della Maddalena. Sospirò profondamente. Capiva. Era il castigo di Dio che gravava su di lui.

Allora, piano piano, cominciò a parlare, afferrando il lembo della gonna di Noemi, e non capiva bene ciò che diceva, ma doveva essere un discorso poco convincente perché la donna continuava a cucire e non rispondeva, di nuovo calma e con un sorriso ambiguo sulle labbra.

Solo dopo ch’egli parve aver detto tutto, tutte le miserie passate, tutti gli splendori da venire, ella parlò, ma piano, sollevando appena gli occhi quasi parlasse con gli occhi soltanto.

«Ma non prenderti tanto pensiero, Efix, non immischiarti oltre nei fatti nostri. E poi lo sai: abbiamo vissuto finora; non siamo state bene, finora? Che ci è mancato? E ti diremo avanti, con l’aiuto di Dio: il pane non mancherà. In casa di Predu c’è troppa roba e non saprei neppure custodirla».

Efix meditava, disperato. Che fare, se non ricorrere a qualche menzogna?

«Eppoi devo dirle cose gravi, donna Noemi mia. Non volevo, ma lei, con la sua ostinazione, mi costringe. Don Predu è tanto preso che se lei non lo vuole morrà. Sì, è come stregato, non dorme più. Lei non sa cosa sia l’amore, donna Noemi mia; fa morire. È Poca coscienza far morire un uomo…»

Allora Noemi rise e i suoi denti intatti luccicare sino in fondo come quelli di una fanciulla follemente allegra. Quel riso fece tanto male a Efix, lo irritò, lo rese maligno e bugiardo.

«Eppoi Un’altra cosa più grave ancora, donna Noemi! Sì, mi costringe a dirgliela. Don Giacinto minaccia di tornarsene qui… Intende?»

Ella smise di cucire, si drizzò sulla vita, si piegò indietro col viso per respirare meglio: le sue mani abbrancare la tela.

Ed Efix balzò su spaventato, credendo che ella stesse per svenire.

Ma fu un attimo. E la torno a guardarlo coi suoi occhi cattivi e disse calma: «Anche se torna non c’e piu nulla da perdere. E non abbiamo bisogno di nessuno per difenderci».

Egli raccolse di terra la viola e andò a sedersi sulla scala, come la notte dopo la morte di donna Ruth. Non si domandava più perché Noemi rifiutava la vita: gli sembrava di capire. Era il castigo di Dio su di lui: il castigo che gravava su tutta la casa. Ed egli era il verme dentro il frutto, era il tarlo che rodeva il destino della famiglia. Appunto come il tarlo egli aveva fatto tutte le sue cose di nascosto: aveva roso, roso, roso, adesso si meravigliava se tutto sera sgretolato intorno a lui? Bisognava andarsene: questo solo capiva. Ma un filo di speranza lo sosteneva ancora, come lo stelo ancor fresco sosteneva la viola livida che egli teneva fra le dita. Dio non abbandonerebbe le disgraziate donne. Andato via lui, donna Noemi, forse offesa dalla stessa maniera dell’ambasciata, si piegherebbe. Dopo tutto, due donne sole non possono vivere.

Bisognava andare. Come aveva fatto, a non capirlo ancora? Gli sembrò che una voce lo chiamasse: e una voce lo chiamò davvero, al di là del muro, dal silenzio della strada.

S’alzò e s’avviò: poi tornò indietro per riprendere la Bisaccia attaccata al piuolo sotto la loggia. Il piuolo, fisso lì da secoli, si staccò e balzò fra i ciottoli del cortile come un grosso dito nero. Egli trasalì. Sì, bisognava andarsene: anche il piuolo si staccava per non sostener più la bisaccia.

E con sorpresa di Noemi, che aveva seguito con la coda dell’occhio tutti i movimenti di lui, egli non riattaccò il piuolo, e s’avviò.

Edizione originale di Canne al vento

E’ questa una pagina in cui l’arte della Deledda emerge con evidenza. Sebbene non manchi un eccessivo intervento dell’autrice, vediamo qui come il tema della colpa d’espiare (la morte del padre delle sorelle, in questo caso di Noemi, di cui Efix s’incolpa) l’eros tabuizzato di Noemi emergano attraverso i gesti: l’accovaciarsi a gambe incrociate, la viola donata e punta, come felicità rifiutata, il volo delle rondini analogicamente accostate ad un destino funesto; elementi che hanno fatto accostare l’autrice ad una sensibilità decadente; tuttavia in questoi caso l’influenza di letture suggestionanti (gli uccelli con il simbolo della croce rimandano alle Myricae pascoliane, di solo due anni antecedenti) non inficiano la scrittura deleddiana vche comincia ad acquisire una propria asciuttezza stilistica.

La Deledda non poteva non incontrare all’interno delle sue storie, una delle figure più carismatiche della cultura sarda, quella del bandito. D’altra parte essa aveva già avuto, nella cultura verista, un antecedente illustre nella novella di Verga L’amante di Gramigna. E’ evidente che la Deledda lo inserisca all’interno di una storia fatta di divieti tra l’impulso dell’eros e quello della convenzione sociale; ma non è nemmeno un caso che non sarà lui ad essere il portatore del mondo ideologico della Deledda, ma la donna, il cui nome dà il titolo al romanzo Marianna Sirca del 1915.

Amore rosso (tratto da Marianna Sirca) film del 1952

Marianna Sirca è una ricca proprietaria terriera che si innamora di uno dei più famosi banditi della zona, Simone Sole. L’amore è ricambiato da Simone, tanto che questi è disposto a sposare Marianna nonostante tutte le difficoltà che si interpongono fra loro e le tradizioni familiari. Alla fine, fra mille bugie e sotterfugi, Simone decide di lasciare Marianna per non rinunciare alla sua libertà e per evitarle gravi problemi con i componenti della famiglia, soprattutto con Sebastiano Sirca, cugino di Marianna, innamorato di lei e nemico di Simone. Il loro rapporto terminerà definitivamente in maniera tragica con la morte di Simone per mano di Sebastiano.

LA LIBERTA’ DI MARIANNA

Era sola e tranquilla; nulla le mancava; aveva intorno a sé il suo vasto patrimonio custodito da un servo fidato e d’animo semplice qual era suo padre; e laggiù a Nuoro la sua casa era anch’essa custodita dalla serva fedele che alla notte non dormiva per vegliare contro i ladri.

Nulla le mancava: eppure ripiegata su se stessa, si guardava dentro, con piena coscienza di sé, e vedeva un crepuscolo, sereno, sì, ma crepuscolo: rosso e grigio, grigio e rosso e solitario come il crepuscolo della tanca.

Le sembrava di esser vecchia; si rivedeva bambina in quel luogo medesimo, la prima volta che l’avevano condotta lassù e qualcuno le aveva sussurrato all’orecchio: “se sarai brava tutto questo sarà tuo.” E lei s’era guardata attorno, coi suoi occhi placidi, senza meraviglia e senza desiderio, pure rispondendo di sì. E gira di qua, gira di là, non troppo lontano per non smarrirsi, aveva trovato un nascondiglio, una pietra scavata come una culla, e vi si era messa dentro, tutta contenta di essere sola, padrona di tutto, ma nascosta a tutto: e le pareva di essere come il nocciolo dentro il frutto, come l’uccellino dentro l’uovo. Così, rannicchiata, contenta che i pastori non la prendessero per la sottanina, al suo passare, e le dicessero ammiccando: “mi presti il tuo posto, Marianna?” s’era anche addormentata. Ed ecco si svegliava, dopo tanti anni. Ne aveva trenta, adesso, e ancora neppure conosceva l’amore. L’avevano allevata apparentemente come una ragazza di famiglia nobile, destinata ad un ricco matrimonio; in realtà la sua vita era stata quella di una serva sottomessa non solo ai padroni ma ai servi di maggior grado di lei.

LA LIBERTA’ DI SIMONE

«Lo vedi? Ti ha ingannato. E chi sa se tu, conoscendo tutta la verità, avresti pronunziato quella parola! Chi sa mai nulla? Tu credi che Simone ti lasci per amore, per debolezza, e invece ti lascia per vanità o per coraggio, forse… Chi sa mai nulla? Intanto io non ti ho detto tutto, disgraziata. Non ti ho detto che quei tre di un anno fa sono venuti ancora a cercare Simone, e lo hanno lusingato, adulato, e il più giovane, Bantine Fera, ha riso sapendo Simone innamorato, ed ha sputato in segno di disprezzo sapendo che Simone voleva sposarsi in segreto e presentarsi al giudice. Ecco perché Simone ti lascia: perché ha vergogna di amare. Io avevo un bel predicare: un bel dirgli: “Simone, bada alla tua coscienza, Simone, non rendere infelice una donna che ti ama”. Finché è stato davanti a me, soli, ha riso di me e delle mie prediche; lui è il più forte, o si crede il più forte, e si capisce che ascoltava solo il suo desiderio. Ma venuto l’altro, Bantine Fera, che è più forte di lui, si è piegato; ma per fingere anche a se stesso che è forte, ha tirato fuori la solita scusa: che non sapeva cosa si faceva, ch’era ammaliato, che tu lo avevi ammaliato, ma che ora vuol essere forte, libero, generoso. Perché Bantine Fera ha abbandonato una donna (che non valeva neppure l’unghia tagliata del dito mignolo del tuo piede, Marianna!) anche lui ti abbandona. E ti ama, Marianna! Chi non deve amarti? Scendessero i giganti dal monte si piegherebbero davanti a te. Ma egli vuole imitare Bantine Fera: ed egli esagera; per imitarlo, gli corre davanti come il cane corre davanti al cavallo!»

Banditismo sardo primi Novecento

Banditismo sardo primi Novecento

Questi due brani metteno bene in luce l’impossibilità di realizzazione dell’amore tra Marianna e Simone, quasi fosse ciascuno “geloso” della propria libertà. Ma, a leggere il romanzo, non è così. Il bandito Simone Sole non è un personaggio negativo: vive in lui (e nel suo nome) un codice accettato dalla comunità in quanto egli si è fatto bandito perchè non vi era altro modo per uscire dallo stato di servaggio cui era destinato. Costretto dalla situazione a doversi occupare della famiglia e delle sorelle, si era dato alla latitanza, ma non aveva mai ucciso nessuno. D’altra parte gli altri banditi (il più feroce Bantine Fera, anche qui nomen omen) vengono visti dal giovane Simone come sostitutivi di un padre che lui non ha conosciuto.

Permangono in questo caso nella narrativa della Deledda, elementi che ci riportano alla visione di un bandito di maniera, d’ascendenza romantica, cui la scrittrice ci dà gesti che ci rimandano ad una adolescenza non pienamente vissuta, come se Marianna potesse rappresentare anche una figura protrettrice materna, come quando lui le pioggia il capo nel grembo.

Tutto il romanzo è pervaso da elementi naturalistici che simboleggiano lo stato d’animo, raffigurando le montagne d’Oliena e la loro solitudine come specchio della solitudine dei personaggi.

Un’altra delle prove più riuscite della Deledda è senz’altro La madre (1919), più che un romanzo una novella lunga in cui riappaiono i suoi classici temi: la colpa e la lotta per sconfiggerla attraverso un sacrificio. In questo caso la colpa è rappresentata dall’amore “impossibile” tra il prete Paulo e la bella Agnese ed il sacrificio di Maria Maddalena:

La protagonista è Maria Maddalena, madre di Paulo, il parroco di Aar (nome immaginario), un paesino sui monti sardi. Paulo si è innamorato della giovane Agnese, che vive sola, e ben presto fra i due nasce una relazione amorosa. Paulo è diviso fra l’amore per Dio e quello per la bella parrocchiana. Maria Maddalena, che tanti sacrifici ha fatto nella sua vita per allevare il figlio, scopre la relazione e inizia a tormentarsi. A un certo punto Paulo, spinto da sensi di colpa, decide di lasciare Agnese, la quale in un primo momento vorrebbe vendicarsi rendendo nota la vicenda all’intera comunità. Ma la donna infine rinuncia al suo proposito: ciò nonostante la madre di Paulo, profondamente provata dal dolore e dall’angoscia, muore all’improvviso in chiesa, lasciando nel prete un grande rimorso.

Immagine di copertina del romanzo deleddiano

PAULO E LA MADRE

Attraversò le stanzette seguendo quel sentieruolo di luce, inciampò sullo scalino dell’uscio di cucina e arrivò fino al focolare con le mani tese in avanti come per salvarsi dalla caduta.

«E perché siete ancora alzata?», domandò con tono brusco.

La madre si volse, pallidissima nel viso, ancora improntato dalla maschera del sogno; era ferma, però, quieta, quasi dura: i suoi occhi cercavano gli occhi del figlio, mentre lui sfuggiva quello sguardo.

«Ti aspettavo, Paulo. Dove sei stato?»

Egli sentiva che qualunque parola che non fosse la verità, sarebbe stata fra loro due una commedia inutile: eppure bisognava mentire.

«Da una malata», rispose subito.

La sua voce forte parve per un attimo dissipare il cattivo sogno. Un attimo. La madre s’illuminò di gioia: poi l’ombra le ricadde sul viso, sul cuore.

«Paulo», disse piano, abbassando gli occhi con un senso di vergogna, ma senza esitare oltre, «avvicinati, devo parlarti.»

E sebbene egli non s’avvicinasse, continuò sottovoce, come parlandogli all’orecchio: «Lo so, dove sei stato. È da parecchie notti che ti sento uscire; e questa sera ti son venuta appresso, e ho veduto dove entravi. Paulo, pensa a quel che fai».

Egli taceva: pareva non avesse sentito. La madre tornò a sollevare gli occhi; lo vide alto sopra di lei, d’un pallore di morte, immobile sulla sua ombra sul muro come Cristo sulla croce. E avrebbe voluto che egli gridasse, protestando la sua innocenza. Egli invece ripensava al grido dell’anima sua davanti alla porta della chiesa: ed ecco che Dio l’aveva inteso e gli mandava incontro la madre stessa per salvarlo. Desiderò piegarsi, caderle sul grembo, pregarla di condurlo subito via così un’altra volta dal paesetto; e nello stesso tempo sentiva il mento tremargli per l’umiliazione e la rabbia: umiliazione di vedere la sua debolezza scoperta; rabbia di essere stato sorvegliato e spiato. Eppure soffriva anche per il dolore che dava a lei.

Pensò subito che non solo bisognava salvarsi, ma salvare anche le apparenze.

«Mamma», disse avvicinandosi e posandole una mano sulla testa; «vi dico che sono stato da una malata.»

«Non vi sono malati in quella casa.»

«Non tutti i malati stanno a letto.»

«E allora tu sei malato più della donna che vai ad assistere, e bisogna che ti curi. Paulo, io sono una donna ignorante, ma sono tua madre: e ti dico che il peccato è una malattia peggiore di ogni altra perché intacca l’anima. Eppoi», aggiunse prendendogli la mano e tirandolo giù perché egli si piegasse e ascoltasse meglio, «non sei tu solo che devi salvarti, figlio di Dio… Pensa che non devi perdere l’anima di lei… e neppure portarle danno in questa vita.»

Egli si era piegato alquanto, ma tosto si raddrizzò come una verga d’acciaio: la madre lo aveva colpito al cuore. Sì, era vero, in tutta quell’ora d’inquietudine, dopo lasciata la donna, non aveva pensato che a sé solo.

Tentò di ritirare la mano, da quella dura e fredda di lei, ma la sentì stretta in modo insostenibile; ed ebbe l’impressione di essere legato, arrestato, condotto in carcere.

Di nuovo pensò a Dio. Era Dio che lo legava; bisognava lasciarsi condurre; ma provava anche l’irritazione e la disperazione dell’arrestato colpevole, che non vede via di scampo.

«Lasciatemi», disse aspro, ritirando a forza la mano, «non sono più un ragazzo, e vedo da me il mio bene e il mio male.»

Allora la madre si sentì gelare tutta: le parve ch’egli le avesse confessato il suo errore.

«No, Paulo, tu non vedi il tuo male. Se tu lo vedessi non parleresti così.»

«E come dovrei parlare?»

«Dovresti non gridare, e dirmi che non c’è nulla di male, fra te e la donna. Invece, questo tu non dici, perché in tua coscienza non puoi dirlo: e allora è meglio che tu non parli. Non parlare: non te lo domando; ma pensa bene a quello che fai, Paulo…»

Paulo infatti taceva, scostandosi lentamente: arrivato in mezzo alla cucina si fermò, aspettando ch’ella proseguisse.

«Paulo, io non ho altro da dirti, e non voglio dirti più nulla. Ma parlerò di te con Dio.»

Allora egli le balzò di nuovo accanto, parve volesse percuoterla; i suoi occhi luccicavano.

«Basta!» gridò. «Fareste bene davvero a non parlare più di questo; né con me né con nessuno. Tenetevi per voi le vostre immaginazioni.»

Ella si alzò, dura, ferma: lo afferrò per le braccia e lo costrinse a guardarla negli occhi; poi lo lasciò e tornò a sedersi, con le mani intrecciate sul grembo e i pollici che si premevano e si facevano forza l’uno con l’altro.

Mario Monicelli: Proibito (1954) tratto da La madre della Deledda

E’ questo un brano dove l’incontro/scontro vive quasi il momento del rovesciamento sacramentale: è il parroco che deve confessarsi alla figura che meglio conosce la sua anima, la madre. Ma è proprio perché lei è capace di leggergli l’anima, che mette a nudo il suo senso di colpa, che rende palese il suo venir meno al dovere, che viene a svelare le contraddizioni che l’uomo Paulo vive.

Forse non siamo ancora nella critica del celibato, come in qualche modo lo era stato per la monacazione forzata (a partire dal Manzoni fino ad arrivare a Verga), ma siamo invece nella descrizione virtuosa di un personaggio tolstojano: Maria Maddalena rappresenta infatti la coscienza pura posta di fronte al male (rappresentato in tutta la storia dal vento, simbolo che acquista valenza demoniaca)

L’EPILOGO IN CHIESA

Egli sentiva quel soffio di morte.

Come nelle mattine rigide di gennaio, aveva la punta delle dita ghiacciate; il tremito alla nuca lo scuoteva più forte. Quando si volse per la benedizione, vide Agnese che lo guardava. I loro occhi s’incontrarono, in un baleno di luce, ed egli, come gli annegati che vanno a fondo, ricordò in quell’attimo tutta la gioia della sua vita, unica gioia tutta venuta dall’amore di lei, dal primo sguardo, dal primo bacio di lei.

La vide alzarsi col suo libro in mano.

«Dio mio, sia fatta la tua volontà», gemette inginocchiandosi; e gli parve di essere davvero nell’Orto degli Ulivi, sotto l’imminenza del destino inevitabile.

Pregava ad alta voce, ed aspettava; e tra il mormorìo delle preghiere gli sembrava di sentire il passo di Agnese che si avanzava verso l’altare.

«Eccola… s’è alzata dalla panca, è nello spazio fra la panca e l’altare. Eccola… è lì che cammina: tutti la guardano. È lì alle mie spalle.»

L’ossessione lo riprese così forte che la voce gli si fermò in gola. Vide Antioco, che già cominciava a spegnere i ceri, volgersi d’improvviso e guardare; e non ebbe più dubbio. Ella era lì, alle sue spalle, sui gradini dell’altare.

Si alzò; gli parve di toccare la volta con la testa e di sentirsi schiacciare; le ginocchia gli si piegavano di nuovo, ma con uno sforzo riuscì a risalire il gradino e ad andare verso l’altare per riprendere la pisside.

E volgendosi per rientrare in sagrestia vide Agnese che dalla sua panca s’era avanzata fino alla balaustrata e s’apprestava a salire i gradini.

«Dio, Signore, perché non mi hai permesso di morire?»

Egli piegò la testa sulla pisside; e parve esporre la nuca pallida al colpo di scure che doveva ferirlo.

Avanzandosi verso l’uscio della sagrestia vide però Agnese che si piegava anche lei, inginocchiandosi sul gradino sotto la balaustrata.

Ella aveva urtato col piede il primo gradino sotto la balaustrata e come se una muraglia le si fosse d’improvviso alzata davanti, si era piegata sulle ginocchia. Non poteva andare più oltre. Un fitto velo le offuscava gli occhi.

Solo dopo qualche momento rivide i gradini, il tappeto giallastro ai piedi dell’altare, l’altare fiorito e la lampada accesa.

Ma il prete era scomparso: al suo posto un raggio obliquo di sole attraversava l’aria e metteva una macchia d’oro sul tappeto.

Ella si fece il segno della croce, s’alzò e andò verso la porta. La serva la seguiva: i vecchi, le donne, i fanciulli si volgevano a guardarla e le sorridevano e la benedicevano con gli occhi, come la loro padrona, il loro simbolo di bellezza e di fede: tanto lontana da loro eppure in mezzo a loro e alla loro miseria come la rosa canina in mezzo al rovo.

Prima di uscire, la serva le porse con la punta delle dita l’acqua santa, e sulla porta si chinò per sbatterle con la mano la polvere del gradino dell’altare che le era rimasta sulla veste.

Nel sollevarsi vide il viso pallidissimo di Agnese rivolto verso l’angolo della chiesa ov’era la medre del prete: e questa che stava immobile, seduta contro la parete, con la testa piegata sul petto, e pareva facesse forza a raggere appunto la parete come avesse tomore che crollasse.

Una donna, accorgendosi dell’attenzione di Agnese e della serva, si volse anche lei a guardare; poi d’un balzo s’accostò alla madre del prete, la chiamò sottovoce, le sollevò il viso con la mano.

Gli occhi della madre erano socchiusi, ma vitrei, e la pupilla era salita in su, scomparsa; il rosario le cadde di mano, la testa si piegò sul fianco della donna che la reggeva.

«È morta», gridò la donna.

In un attimo tutti furono in piedi, tutti in fondo alla chiesa.

Paulo intanto era già rientrato nella sagrestia, con Antioco che riportava il libro degli Evangeli.

Tremava: tremava di freddo e di gioia; aveva veramente l’impressione di uno scampato da un naufragio, e sentiva il bisogno di muoversi, per scaldarsi, per convincersi che tutto era stato un sogno.

Un rumore confuso di voci, dapprima lieve, poi sempre più forte, saliva dalla chiesetta, Antioco sporse la testa dall’uscio e vide tutta la gente laggiù ferma in fondo, come se la porta fosse ostruita; ma già un vecchio saliva gli scalini dell’altare facendo dei cenni misteriosi.

«La madre si sente male.»

Paulo fu giù di volo, ancora rivestito del càmice, e s’inginocchiò, stretto dalla folla, per guardare meglio la madre distesa sul pavimento con la testa sul grembo di una donna.

«Madre, madre?»

Il viso era fermo e duro, gli occhi socchiusi, i denti ancora stretti nello sforzo di non gridare.

Egli intese subito ch’ella era morta della stessa pena, dello stesso terrore che egli aveva potuto superare.

E anche lui strinse i denti per non gridare, quando sollevò gli occhi e nella nuvola confusa della folla che gli si accumulava attorno incontrò gli occhi di Agnese.

“Nella serie dei colloqui tra madre e figlio la tensione narrativa acquista sempre più luce: ma non si risolve. Né l’angoscia dei cuori smarriti trova sbocco quando finalmente vediamo il prete Paulo di fronte alla donna di cui è innamorato e che ora è deciso a lasciare. Il dramma dell’esistenza non può aver compimento verbale. Solo affermandosi nell’azione l’individuo determina il suo destino: è la forma suprema di agire e quella che rinnega l’agire stesso, rovesciandosi nella rinuncia, nel sacrificio, infine nella morte. Tale è il paradosso mistico che sorregge la solennità tormentosa dell’ultimo episodio, la messa celebrata da Paulo in presenza dell’amante Agnese e della madre Maria. Nessuno scambio di parole: nel silenzio, il prete vittorioso sulla sua carne si ritrova in comunione d’amore spirituale con la donna abbandonata; smettendo i propositi di vendetta, costei recupera il senso del dovere morale e sociale; la madre infine, che salvando il figlio ha dato più intera testimonianza di sé, silenziosamente muore, addossata al muro della chiesa.” (Vittorio Spinazzola).

In questo breve romanzo emerge una scaltrezza compositiva che lo rende meno enfatico e quindi più asciutto rispetto ad altre prove: gli elementi simbolici non vengono palesati dalla narratrice, ma appaiono rivissuti tra i protagonisti; si pensi al vento che sferza nel paese, come afflato diabolico che spinge al peccato, si pensi alla redenzione di Paulo, vissuta con quell’apparizione del sole durante la messa, pennellate descrittive che tuttavia rendono il racconto carico di un atmosfera non definita, evanescente.

L’attività letteraria di Grazia Deledda è ricca, ancora capace di offrire sia romanzi, la cui ambientazione esuli da quella sarda come Annalisa Bilsini (1927) od opere dall’ambiente vago, ma capaci d’interpretare le più importanti innovazioni letterarie di allora come Il paese del vento (1931) o affrontando la malattia che già la minava La chiesa della solitudine (1936) ultimo romanzo pubblicato in vita – morirà lo stesso anno.

Grande è stata, inoltre, la sua produzione novellistica, iniziata già nel 1894 con Racconti sardi e proseguita con Il nonno (1906), Il fanciullo nascosto (1915) e Il flauto nel bosco (1923), giusto per citare alcune tra le più famose raccolte.

Nel 1926 l’Accademia di Svezia gli assegna il premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione “Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale, e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano”.

La data in cui le venne conferito il premio non può esimerci da una piccola riflessione sui rapporti tra la Deledda ed il fascismo. Ci racconta Maria Elvira Ciusa nella bella biografia a lei dedicata:

Dopo qualche giorno fu invitata a Palazzo Venezia. Nella Sala del Mappamondo la Deledda donava Mussolini una sua immagine e riceveva in cambio un ritratto fotografico del Duce con dedica autografa. Quando le fu chiesto cosa il regime potesse fare per lei, rispose: «Niente. Si poteva far ritornare dal confino un uomo buono e giusto.» Elia Sanna, che aveva acquistato la casa Natale della Deledda, ritornò a Nuoro senza sapere che avesse interceduto per lui. Ad un alto funzionario che l’accompagnava insieme al marito all’uscita da Palazzo Venezia e chiedeva alla scrittrice: «Ora lei scriverà per il regime», rispondeva in modo lapidario: «L’arte non ha politica». Dopo questo fatto i librai ricevettero l’ordine di non pubblicizzare le sue opere e i proventi sulle percentuali delle vendite dei suoi romanzi diminuirono, come rilevò in seguito l’editore Treves alla stessa Deledda.

Qualcuno reputa il suo libro più intenso, quello pubblicato postumo, nel 1937 con dapprima il titolo Cosima quasi Grazia, e poi solo Cosima

Qualcuno reputa il suo libro più intenso, quello pubblicato postumo, nel 1937 con dapprima il titolo Cosima quasi Grazia, e poi solo Cosima

COSIMA

La casa era semplice, ma comoda: due camere per piano, grandi, un po’ basse, coi pianciti e i soffitti di legno; imbiancate con la calce; l’ingresso diviso in mezzo da una parete: a destra la scala, la prima rampata di scalini di granito, il resto di ardesia; a sinistra alcuni gradini che scendevano nella cantina. Il portoncino solido, fermato con un grosso gancio di ferro, aveva un battente che picchiava come un martello, e un catenaccio e una serratura con la chiave grande come quella di un castello. La stanza a sinistra dell’ingresso era adibita a molti usi, con un letto alto e duro, uno scrittoio, un armadio ampio, di noce, sedie quasi rustiche, impagliate, verniciate allegramente di azzurro: quella a destra era la sala da pranzo, con un tavolo di castagno, sedie come le altre, un camino col pavimento battuto. Null’altro. Un uscio solido pur esso e fermato da ganci e catenacci, metteva nella cucina. E la cucina era, come in tutte le case ancora patriarcali, l’ambiente più abitato, più tiepido di vita e d’intimità.

C’era il camino, ma anche un focolare centrale, segnato da quattro liste di pietra: e sopra, ad altezza d’uomo, attaccato con quattro corde di pelo, alle grosse travi del soffitto di canne annerite dal fumo, un graticcio di un metro quadrato circa, sul quale stavano quasi sempre, esposte al fumo che le induriva, piccole forme di cacio pecorino delle quali l’odore si spandeva tutto intorno. E attaccata a sua volta a uno spigolo del graticcio, pendeva una lucerna primitiva, di ferro nero, a quattro becchi; una specie di padellina quadrata, nel cui olio allo scoperto nuotava il lucignolo che si affacciava a uno dei becchi. Del resto tutto era semplice e antico nella cucina abbastanza grande, alta, bene illuminata da una finestra che dava sull’orto e da uno sportello mobile dell’uscio sul cortile. Nell’angolo vicino alla finestra sorgeva il forno monumentale, col tubo in muratura e tre fornelli sull’orlo: in un braciere accanto a questi si conservava, giorno e notte accesa e coperta di cenere, un po’ di brage, e sotto l’acquaio di pietra, presso la finestra, non mancava mai, in una piccola conca di sughero, un po’ di carbone; ma per lo più le vivande si cucinavano con la fiamma del camino o del focolare, su grossi treppiedi di ferro che potevano servire da sedili. Tutto era grande e solido, nelle masserizie della cucina; la padella di rame accuratamente stagnate, le sedie basse intorno al camino, le panche, la scansia per le stoviglie, il mortaio di marmo per pestare il sale, la tavola e la mensola sulla quale, oltre alle pentole, stava un recipiente di legno sempre pieno di formaggio grattato, e un canestro di asfodelo col pane d’orzo e il companatico per i servi.

Disegno per Cosima

Gli oggetti più caratteristici stavano sulla scansia; ecco una fila di lumi di ottone, e accanto l’oliera per riempirli, col lungo becco e simile a un arnese di alchimista: e il piccolo orcio di terra con l’olio buono, e un armamento di caffettiere, e le antiche tazze rosse e gialle, e i piatti di stagno che parevano anch’essi venuti da qualche scavo delle età preistoriche: e infine il tagliere pastorale, cioè un vassoio di legno, con l’incavo, in un angolo, per il sale.

Altri oggetti paesani davano all’ambiente un colore inconfondibile: ecco una sella attaccata alla parete accanto alla porta, e accanto un lungo sacco di tessuto grezzo di lana, che serviva da mantello e da coperta al servo: e la bisaccia anch’essa di lana, sulla quale alla notte dormiva, quando era in paese, lo stesso servo, pastore o contadino che fosse.

(…)

A questo portone, una mattina di maggio, si affaccia una bambina bruna, seria, con gli occhi castanei, limpidi e grandi, le mani e i piedi minuscoli, vestita di un grembiale grigiastro con le tasche, con le calze di grosso cotone grezzo e le scarpe rustiche a lacci, più paesana che borghese, e aspetta, dondolandosi, che passi qualcuno o qualcuno si affacci a una finestra di fronte, per comunicare una notizia importante. Ma la strada, stretta e sterrata, in quell’ora fresca del mattino è ancora deserta come un sentiero di campagna, e nella vecchia casa di contro, anch’essa con l’alto muro di un cortile a fianco e un portone rossastro, non si vede nessuno.

(…)

Odori di campagna vengono dal fondo della strada; il silenzio è profondo, e solo il rintocco delle ore e dei quarti suonati dall’orologio della cattedrale, lo interrompono. Passano le rondini a volo, sul cielo azzurro denso, un po’ basso come nei paesaggi dei pittori spagnoli, ma anche le rondini sono silenziose. Finalmente una finestra si apre nella casa di fronte, e un viso bruno, coi grandi occhi velati dei miopi, si sporge a guardare qua e là negli sfondi della strada. È la signorina Peppina, la nipote del canonico. La bambina si solleva tutta, afferrandosi allo spigolo del portone per allungarsi meglio, e grida la notizia per lei importantissima: «Signora Peppina, abbiamo un bambino nuovo: un Sebastianino». Risultò poi che era una femmina: ma la bambina desiderava un fratellino; e se lo era inventato, col nome e tutto.

I ricordi di bambina che riafforano nella sua casa romana, forse quando lei era già consapevole della malattia, si caricano di valenze che vanno al di là di una pura e semplice descrizione d’oggetti: la classica cucina sarda, il suo mobilio, le presenze evocate umane, il silenzio di una città piccola, provincia fra le più lontane d’Italia, riescono in lei ad assumere quel carattere atemporale che sembra trascolorare in forma mitica.

Non c’è qui alcun sentimentalismo, ma una incredibile capacità di rendere e renderci uno spaccato che va al di là del puro verismo.

Pietro Novellini: Riratto di Grazia Deledda

La critica si è spesso divisa sulla figura e sul valore letterario dell’opera di Grazia Deledda, nonostante il successo internazionale ed il premio Nobel. Posta tra la fine dell’esperienza verista, la sua posizione periferica sembra averla relegata come una tarda descrittrice di una realtà così lontana e quasi esotica come quella sarda; ma le sue storie, così cariche di impulsi repressi, credenze ancestrali e quindi atemporali, elementi simbolici tra paesaggi fortemente evocativi e stati d’animo problematici sembrano avvicinarla a nuove esperienze decadenti.

Certo non si può dire che la scrittrice sarda sia aliena da influenze culturali, ma a caratterizzare la sua scrittura sta sia la sua auto formazione, fatte di letture le più disparate, sia l’impulso “quasi naturale” del narrare. Infatti la sua vocazione appare sin da subito più parte integrante della sua personalità e tale vocazione trova forma soprattutto nella lettura biblica, che le offre sia la semplicità del dettato e la sua esemplarità su ciò che è colpa e peccato. Vi è in lei quasi l’intuizione di come questa colpa, in una realtà così chiusa ed ancestrale come quella nuorese, vada a riferirsi sempre in un impulso represso dell’eros, coercizzandolo come se fosse l’unico modo attraverso cui l’uomo possa essere “salvato” dal peccato originale. Ed è qui che sta la sua peculiarità, non per niente apprezzata da David Herbert Lawrence autore del celeberrimo L’amante di Lady Chatterley.

Certo non si può dire che la scrittrice sarda sia aliena da influenze culturali, ma a caratterizzare la sua scrittura sta sia la sua auto formazione, fatte di letture le più disparate, sia l’impulso “quasi naturale” del narrare. Infatti la sua vocazione appare sin da subito più parte integrante della sua personalità e tale vocazione trova forma soprattutto nella lettura biblica, che le offre sia la semplicità del dettato e la sua esemplarità su ciò che è colpa e peccato. Vi è in lei quasi l’intuizione di come questa colpa, in una realtà così chiusa ed ancestrale come quella nuorese, vada a riferirsi sempre in un impulso represso dell’eros, coercizzandolo come se fosse l’unico modo attraverso cui l’uomo possa essere “salvato” dal peccato originale. Ed è qui che sta la sua peculiarità, non per niente apprezzata da David Herbert Lawrence autore del celeberrimo L’amante di Lady Chatterley.