Biografia

Monaldo Leopardi e Adelaide Antici

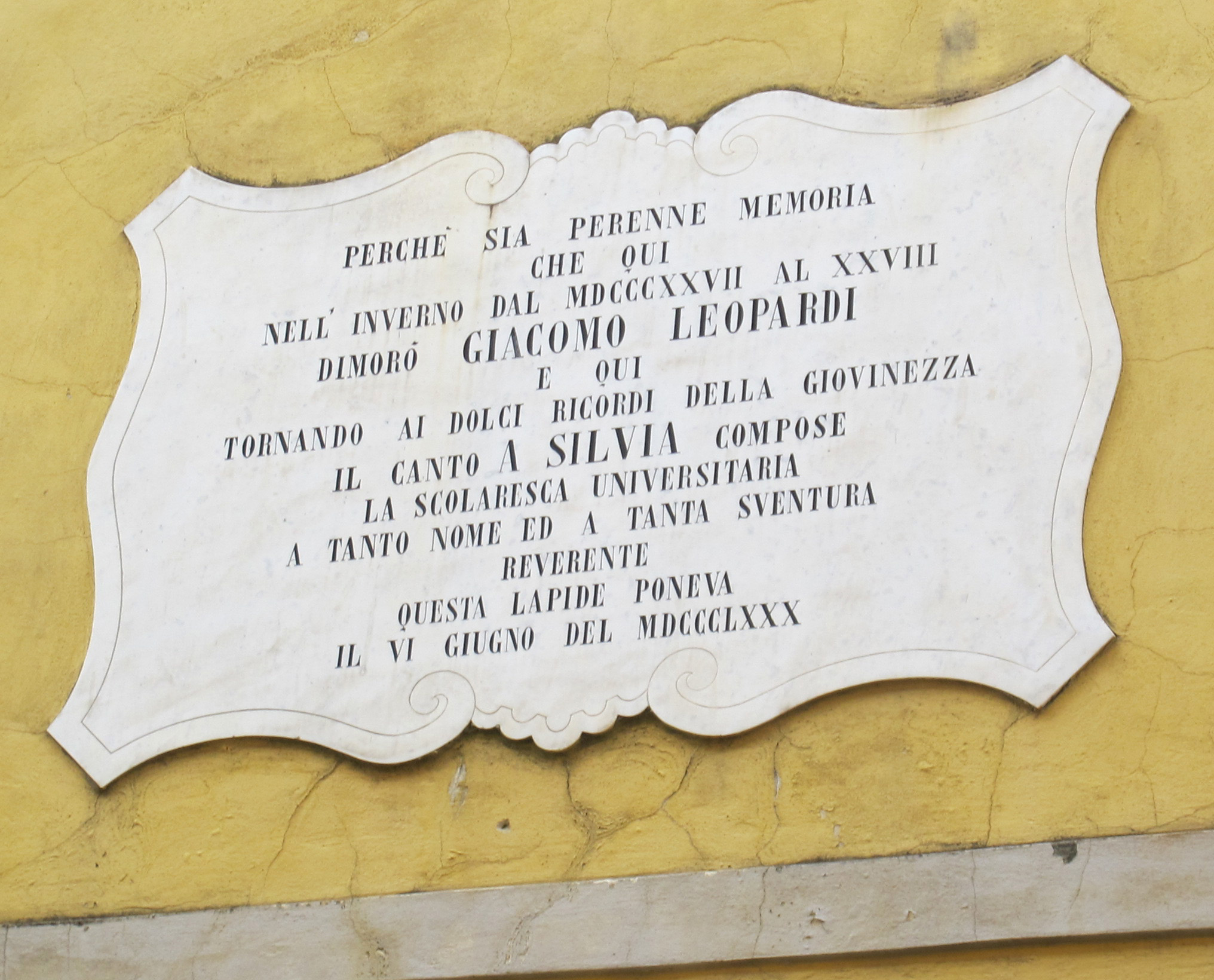

Giacomo Leopardi, nasce a Recanati, piccolo centro all’interno dello Stato Pontificio, il 29 giugno del 1798, dal conte Monaldo e da Adelaide Antici. L’ambiente sociale e il periodo storico nel quale Giacomo si forma è quello della Restaurazione reso ancora più pesante dal vivere in un luogo considerato periferia di uno Stato che si faceva forza nel combattere qualsiasi forma di modernità e nel contrastare ferocemente le idee della Rivoluzione Francese.

Casa Leopardi a Recanati nella seconda dell’800

La famiglia Leopardi, nel piccolo borgo, per nome e nobiltà è abbastanza prestigiosa, ma non altrettanto ricca. Gran parte del denaro era stato infatti speso dal conte Monaldo nell’arricchimento di una cospicua biblioteca, che non solo raccoglieva classici greci e latini, ma anche opere più antiche come quelle in ebraico e più moderne, in lingua francese, appartenenti, addirittura al pensiero illuminato. Il giovane Giacomo trascorre la sua infanzia insieme ai fratelli a lui più vicini, Carlo e Paolina, con cui condivide momenti e giochi. Comincia, tuttavia, a mostrare i segni della sindrome di Pott, che ne influenza la crescita: tutto ciò verrà accentuato dagli anni in cui, con determinazione, deciderà di acquisire quanta più conoscenza possibile, passando dagli 11 ai 18 anni, che lui stesso definirà “sette anni di studio matto e disperatissimo”, nella biblioteca paterna di oltre ventimila volumi, ed uscendone con una perfetta conoscenza del greco e del latino, nonché dell’ebraico, ma fortemente minato nel fisico.

La biblioteca a casa Leopardi (oggi con il busto del poeta)

Ma perché lo fece?

Spiegarlo come meccanismo psicologico in risposta alla solitudine che lo attanagliava, può sembrare semplicistico. Ma dobbiamo tener presente l’aridità di affetti da cui si sentiva circondato. Il grido d’amore che egli espresse gli fece infatti rappresentare in casa, in età ancora infantile, due tragedie e scrivere a quindici anni opere d’estrema erudizione, come Storia dell’astronomia e a diciassette il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi. Infatti, come ci dice nello Zibaldone (una sorta di diario di riflessioni che tenne tra il 1817 e il 1832) il padre, che pur lo amava immensamente, s’aspettava da lui onore e successo, la madre, bigotta oltre ogni limite, per cui era meglio un figlio morto piccolo affinché non cadesse nel peccato, gli diede una fame d’amore che poteva ottenere solo mostrandosi genialmente eccezionale. Tutto ciò, per la sua estrema sensibilità e capacità, poteva accadere solo con la cultura.

Le traduzioni di allora, soprattutto quella del II libro dell’Eneide, della Batracomiomachia pseudomerica e degli Idilli di Mosco (poeta greco di cui ci sono pervenute liriche, ma di cui non si sa nulla) e la non comune preparazione filologica lo misero in contatto epistolare con l’intellettuale Pietro Giordani (di idee liberali) che lo posero contro il reazionario Monaldo, ma soprattutto gli diedero la misura dell’arretratezza culturale e dell’isolamento del luogo in cui viveva. E’ di questi anni il passaggio “dall’erudizione al bello” come lui stesso, nello Zibaldone lo definirà e in un passo più tardi della “conversione letteraria” che maturò a partire dal 1816. Dopo il possesso degli strumenti tecnici, Leopardi, infatti, approfondisce i temi o, per meglio dire, la bellezza della poesia omerica, virgiliana e oraziana, e comincia anch’egli a comporre canzoni come All’Italia e Sopra il monumento di Dante, che testimoniano l’allontanamento dal conservatorismo e bigottismo della sua famiglia.

Pietro Giordani

L’amicizia con Giordani, conosciuto personalmente a Recanati nel 1818, non solo aiutarono la sua maturazione, ma lo misero in contatto con gli intellettuali più in vista della penisola italiana. Ed è proprio l’affacciarsi al dibattito culturale che avveniva allora in Italia, alimentato dall’articolo della De Staël, che gli permise di porsi in modo attivo nella discussione di allora, per rispondere in modo del tutto originale rispetto alle teorie allora correnti, con la Lettera ai compilatori italiani della Biblioteca italiana (1816), rimasta inedita, confluita poi nel più argomentato Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, anch’essa non pubblicata. La mancanta diffusione accentuano in qualche modo l’isolamento non solo geografico, ma anche intellettuale del giovane recanatese.

Siamo nel 1819 quanto tenta “la fuga” da Recanati, purtroppo fallita: la frustrazione per l’atto mancato, una forma di esaurimento psicofisico, che si materializzò soprattutto nell’organo della vista, non permette a lui di leggere; l’isolamento del pensiero lo conduce a quello che potremo definire “dal bello al vero” o, modellandolo a quello precedente, alla “conversione filosofica”, portandolo ad un assoluto ateismo. Ciò non provoca in lui l’abbandono della poesia, ma darà vita a sei idilli scritti tra il 1819 e il 1821 e nel ’20 alla terza canzone civile: Ad Angelo Mai a cui ne seguiranno altre sei in cui esplicherà tutto il suo pessimismo.

Ottenuto, finalmente, il permesso di lasciare Recanati, nel 1822 si recò a Roma, dove rimase fino al 1823: grandi furono le aspettative, altrettanto grande la delusione: il vuoto culturale accompagnato dallo sfarzo gli procurano più fastidi che piacere. Si vide quasi costretto quindi a tornare “nel natio borgo selvaggio” e nel 1824 fece pubblicare a Bologna le Canzoni fino ad allora elaborate. L’acquisizione della verità filosofica ebbe influenza anche sulla successiva produzione letteraria: in pochi anni scrive venti prose di carattere filosofico, sulla stregua dei Dialoghi di Luciano di Samosata (intellettuale siriaco, di lingua greca, vissuto nel periodo degli Antonini) che prendono il titolo di Operette morali.

Riesce, intanto, ad allontanarsi da Recanati per recarsi a Milano su invito dell’editore Stella come commentatore di scrittori classici: il clima della città lombarda, tuttavia, non si confaceva alla salute del nostro; si trasferisce quindi prima a Firenze e quindi a Pisa. Sia la bellezza della città, sia il rinascere della sua ispirazione poetica lo riportano a comporre versi. Dopo un breve soggiorno fiorentino, Leopardi deve, per ristrettezze economiche, tornare a Recanati, ma in questa prigione scriverà forse alcune tra le poesie più belle. Si trovò a chiedere a Viesseux (intellettuale ed editore) un impiego qualsiasi, pur di rifuggire dallo Stato di Chiesa. Otterrà un assegno vitalizio da generosi amici fiorentini, dove trovò inizio una certa vita sociale, grazie anche all’amicizia con il giovane napoletano Antonio Ranieri.

Ritratto di Antonio Ranieri in età matura

La vita esuberante di quest’ultimo, sempre a caccia di qualche gonnella, mise Leopardi a maggior contatto con realtà, specie di quella amorosa, fino ad allora solo idealizzata, e se s’innamora, forse realmente per la prima volta, di Fanny Targioni Tozzetti, è altrettanto forte la delusione da fargli cambiare registro poetico nel cosiddetto Ciclo d’Aspasia. Per un consiglio del medico, grazie anche ad un piccolo appannaggio che riesce ad ottenere dalla famiglia, riesce a non rientrare a Recanati ma a trasferirsi a Napoli, città dell’amico Ranieri, ma anche località consigliata da un medico per, parafrasando Parini, la “salubrità dell’aria”. Va a vivere in una villa, presso la sorella dell’amico Antonio, posta alle pendici del Vesuvio, che gli darà l’ispirazione per le sue ultime due liriche, una delle quali fra le più belle della maturità La ginestra. Muore in questa città il 14 giugno del 1837 a soli 39 anni.

Zibaldone

Prima di qualsiasi approccio verso la produzione letteraria/filosofica di Leopardi è necessario soffermarci su questa raccolta di pensieri, appunti, riflessioni che il nostro elabora dal 1817 al 1832, e che sistema, intorno al ’27, scrivendo un indice analitico degli stessi, quasi a voler codificare un percorso di autobiografia intellettuale a cui lui stesso dà il nome Zibaldone. Ma cosa vuol dire Zibaldone? La parola era già attestata come titolo di alcune raccolte disordinate di pensieri e testi e sembra fare riferimento allo zabaione, dunque a un amalgama montato con ingredienti diversi tra loro. Nello Zibaldone leopardiano, il titolo ha una valenza sia formale che contenutistica: allude alla varietà disordinata dei temi e al carattere provvisorio e frammentario della scrittura.

Possiamo dividirlo, per comodità didattica, a grandi linee, in:

- teoria del piacere e pessimismo;

- poetica del vago e indefinito.

tenendo ben presente che le tematiche su esposte si intersecano necessariamente tra loro.

TEORIA DEL PIACERE

Il sentimento della nullità di tutte le cose, la insufficienza di tutti i piaceri a riempierci l’animo, e la tendenza nostra verso un infinito che non comprendiamo, forse proviene da una cagione semplicissima, e più materiale che spirituale. L’anima umana (e così tutti gli esseri viventi) desidera sempre essenzialmente, e mira unicamente, benchè sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla felicità, che considerandola bene, è tutt’uno col piacere. Questo desiderio e questa tendenza non ha limiti, perch’è ingenita o congenita coll’esistenza, e perciò non può aver fine in questo o quel piacere che non può essere infinito, ma solamente termina colla vita. E non ha limiti 1. nè per durata, 2. nè per estensione. Quindi non ci può essere nessun piacere che uguagli 1. nè la sua durata, perchè nessun piacere è eterno, 2. nè la sua estensione, perchè nessun piacere è immenso, ma la natura delle cose porta che tutto esista limitatamente e tutto abbia confini, e sia circoscritto. Il detto desiderio del piacere non ha limiti per durata, perchè, come ho detto non finisce se non coll’esistenza, e quindi l’uomo non esisterebbe se non provasse questo desiderio. Non ha limiti per estensione perch’è sostanziale in noi, non come desiderio di uno o più piaceri, ma come desiderio del piacere. Ora una tal natura porta con se materialmente l’infinità, perchè ogni piacere è circoscritto, ma non il piacere la cui estensione è indeterminata, e l’anima amando sostanzialmente il piacere, abbraccia tutta l’estensione immaginabile di questo sentimento, senza poterla neppur concepire, perchè non si può formare idea chiara di una cosa ch’ella desidera illimitata. Veniamo alle conseguenze. Se tu desideri un cavallo, ti pare di desiderarlo come cavallo, e come un tal piacere, ma in fatti lo desideri come piacere astratto e illimitato. Quando giungi a possedere il cavallo, trovi un piacere necessariamente circoscritto, e senti un vuoto nell’anima, perchè quel desiderio che tu avevi effettivamente, non resta pago. Se anche fosse possibile che restasse pago per estensione, non potrebbe per durata, perchè la natura delle cose porta ancora che niente sia eterno. (…) Quindi potrete facilmente concepire come il piacere sia cosa vanissima sempre, del che ci facciamo tanta maraviglia, come se ciò venisse da una sua natura particolare, quando il dolore la noia ec. non hanno questa qualità. Il fatto è che quando l’anima desidera una cosa piacevole, desidera la soddisfazione di un suo desiderio infinito, desidera veramente il piacere, e non un tal piacere; ora nel fatto trovando un piacere particolare, e non astratto, e che comprenda tutta l’estensione del piacere, ne segue che il suo desiderio non essendo soddisfatto di gran lunga, il piacere appena è piacere, perchè non si tratta di una piccola ma di una somma inferiorità al desiderio e oltracciò alla speranza. E perciò tutti i piaceri debbono esser misti di dispiacere, come proviamo, perchè l’anima nell’ottenerli cerca avidamente quello che non può trovare, cioè una infinità di piacere, ossia la soddisfazione di un desiderio illimitato. Veniamo alla inclinazione dell’uomo all’infinito. Indipendentemente dal desiderio del piacere, esiste nell’uomo una facoltà immaginativa, la quale può concepire le cose che non sono, e in un modo in cui le cose reali non sono. Considerando la tendenza innata dell’uomo al piacere, è naturale che la facoltà immaginativa faccia una delle sue principali occupazioni della immaginazione del piacere. E stante la detta proprietà di questa forza immaginativa, ella può figurarsi dei piaceri che non esistano, e figurarseli infiniti 1. in numero, 2. in durata, 3. e in estensione. Il piacere infinito che non si può trovare nella realtà, si trova così nella immaginazione, dalla quale derivano la speranza, le illusioni ec. Perciò non è maraviglia 1. che la speranza sia sempre maggior del bene, 2. che la felicità umana non possa consistere se non se nella immaginazione e nelle illusioni. Quindi bisogna considerare la gran misericordia e il gran magistero della natura, che da una parte non potendo spogliar l’uomo e nessun essere vivente, dell’amor del piacere che è una conseguenza immediata e quasi tutt’uno coll’amor proprio e della propria conservazione necessario alla sussistenza delle cose, dall’altra parte non potendo fornirli di piaceri reali infiniti, ha voluto supplire 1. colle illusioni, e di queste è stata loro liberalissima, e bisogna considerarle come cose arbitrarie in natura, la quale poteva ben farcene senza, 2. coll’immensa varietà acciocchè l’uomo stanco o disingannato di un piacere ricorresse all’altro, o anche disingannato di tutti i piaceri fosse distratto e confuso dalla gran varietà delle cose, ed anche non potesse così facilmente stancarsi di un piacere, non avendo troppo tempo di fermarcisi, e di lasciarlo logorare, e dall’altro canto non avesse troppo campo di riflettere sulla incapacità di tutti i piaceri a soddisfarlo. Quindi deducete le solite conseguenze della superiorità degli antichi sopra i moderni in ordine alla felicità. 1. L’immaginazione come ho detto è il primo fonte della felicità umana. Quanto più questa regnerà nell’uomo, tanto più l’uomo sarà felice. Lo vediamo nei fanciulli. Ma questa non può regnare senza l’ignoranza, almeno una certa ignoranza come quella degli antichi. La cognizione del vero cioè dei limiti e definizioni delle cose, circoscrive l’immaginazione. E osservate che la facoltà immaginativa essendo spesse volte più grande negl’istruiti che negl’ignoranti, non lo è in atto come in potenza, e perciò operando molto più negl’ignoranti, li fa più felici di quelli che da natura avrebbero sortito una fonte più copiosa di piaceri. (…) Del resto il desiderio del piacere essendo materialmente infinito in estensione (non solamente nell’uomo ma in ogni vivente), la pena dell’uomo nel provare un piacere è di veder subito i limiti della sua estensione, i quali l’uomo non molto profondo gli scorge solamente da presso. Quindi è manifesto 1. perchè tutti i beni paiano bellissimi e sommi da lontano, e l’ignoto sia più bello del noto; effetto della immaginazione determinato dalla inclinazione della natura al piacere, effetto delle illusioni voluto dalla natura. 2. perchè l’anima preferisca in poesia e da per tutto, il bello aereo, le idee infinite. Stante la considerazione qui sopra detta, l’anima deve naturalmente preferire agli altri quel piacere ch’ella non può abbracciare. Di questo bello aereo, di queste idee abbondavano gli antichi, abbondano i loro poeti, massime il più antico cioè Omero, abbondano i fanciulli veramente Omerici in questo, gl’ignoranti ec. in somma la natura. La cognizione e il sapere ne fa strage, e a noi riesce difficilissimo il provarne. La malinconia, il sentimentale moderno ec. perciò appunto sono così dolci, perchè immergono l’anima in un abbisso di pensieri indeterminati de’ quali non sa vedere il fondo nè i contorni. (…) Del rimanente alle volte l’anima desidererà ed effettivamente desidera una veduta ristretta e confinata in certi modi, come nelle situazioni romantiche. La cagione è la stessa, cioè il desiderio dell’infinito, perchè allora in luogo della vista, lavora l’immaginazione e il fantastico sottentra al reale. L’anima s’immagina quello che non vede, che quell’albero, quella siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e si figura cose che non potrebbe se la sua vista si estendesse da per tutto, perchè il reale escluderebbe l’immaginario. Quindi il piacere ch’io provava sempre da fanciullo, e anche ora nel vedere il cielo ec. attraverso una finestra, una porta, una casa passatoia, come chiamano. Al contrario la vastità e moltiplicità delle sensazioni diletta moltissimo l’anima. Ne deducono ch’ella è nata per il grande ec. Non è questa la ragione. Ma proviene da ciò, che la moltiplicità delle sensazioni, confonde l’anima, gl’impedisce di vedere i confini di ciascheduna, toglie l’esaurimento subitaneo del piacere, la fa errare d’un piacere in un altro senza poterne approfondare nessuno, e quindi si rassomiglia in certo modo a un piacere infinito.

Edizione dello Zibaldone del 1961

Edizione dello Zibaldone del 1961

Queste rilessioni “sul piacere” di Leopardi, scritte nel tra il 12 e il 23 luglio del 1820, rappresentano uno dei nuclei fondamentali della sua speculazione filosofica. In primo luogo bisogna sottolineare come l’autore recanatese parti da considerazioni “sensistiche”, figlie dell’illuminismo: il piacere, come sensazione, è innato nell’uomo, senza di esso non esisterebbe la vita umana. Essendo questo parte integrante dell’uomo diventa “naturale aspirazione”, a cui, tuttavia la realtà non può corrispondere in modo completo e ciò perché la vita dell’uomo, rispetto al tempo e allo spazio, è limitata (e quindi può dare a lui piaceri limitati) mentre lo stesso essere umano tende a qualcosa di illimitato e quindi irraggiungibile. Per questo l’ottenimento di un piacere “reale” porta con sé, inevitabilmente, la consapevolezza della sua limitatezza, dando luogo al dolore. Ora l’uomo un tempo, secondo Leopardi, era più felice proprio perché aveva la possibilità di raggiungere l’illimitatezza del piacere attraverso la facoltà immaginativa: quest’ultima è certamente illimitata in quanto non può essere circoscritta ed era maggiore un tempo perché non ancora limitata dal progresso che, svelando la realtà, uccide l’immaginazione. Rimane oggi tale facoltà solo quando vi è un qualcosa che, privando o frapponendosi tra la vista o l’udito, ci offre la possibilità d’immaginare cosa vi è “oltre esso”. E’ tale concetto che sta alla base del “pessimismo storico”, intendendo con esso quella felicità che la natura ci offre (quindi natura a noi benigna) di contro al progresso della storia che la cancella.

Tale riflessione trova la sua esplicitazione nelle canzoni elaborate intorno al ’20, nate a seguito delle sollecitazioni culturali del Giordani e che vedono il nostro Leopardi, oltre a prendere posizione riguardo la situazione politica dell’Italia, staccarsi, in modo definitivo, dall’ideologia bigotta e retriva a cui la famiglia lo aveva indirizzato, tra queste ricordiamo : All’Italia (1918): in cui il giovane poeta mostra di aver assimilato la lezione di Petrarca e lo spirito libertario di Alfieri e Foscolo; Ad Angelo Mai (1920): dedicata al cardinale che ritrovò il De Republica di Cicerone; Bruto minore (1821): l’dea del suicidio come risposta al tramonto di ogni di ogni magnanima illusione; Ultimo canto di Saffo (1922): la canzone nasce con l’intenzione di “rappresentare la infelicità di un animo delicato, tenero, sensitivo, nobile e caldo, posto in un corpo brutto e giovane” (Annotazioni alle 10 canzoni stampate a Bologna nel 1824), e nei cosiddetti “Piccoli idilli“.

Paolina Leopardi

La radicalizzazione del “pessimismo” leopardiano, avviene durante il lungo silenzio, dal 1824 al 1828, e che sfocerà nella pubblicazione delle Operette morali: generalmente in esse troviamo la risoluzione del conflitto uomo natura attraverso qualsiasi negazione della sua benevolenza verso l’uomo, in ogni attimo della storia dell’uomo e della sua singolare vita. Non c’è mai alcuna felicità se, come è nella realtà, egli nasce per morire e diventa parte di un meccanismo che trascende ogni sua volontà.

LA REA NATURA

La mia filosofia, non solo non è conducente alla misantropia, come può parere a chi la guarda superficialmente, e come molti l’accusano; ma di sua natura esclude la misantropia, di sua natura tende a sanare, a spegnere quel mal umore, quell’odio, non sistematico, ma pur vero odio, che tanti e tanti, i quali non sono filosofi, e non vorrebbono esser chiamati né creduti misantropi, portano però cordialmente a’ loro simili, sia abitualmente, sia in occasioni particolari, a causa del male che, giustamente o ingiustamente, essi, come tutti gli altri, ricevono dagli altri uomini. La mia filosofia fa rea d’ogni cosa la natura, e discolpando gli uomini totalmente, rivolge l’odio, o se non altro il lamento, a principio piú alto, all’origine vera de’ mali de’ viventi ec. ec.

La natura, per necessità della legge di distruzione e riproduzione, e per conservare lo stato attuale dell’universo, è essenzialmente, regolarmente e perpetuamente persecutrice e nemica mortale di tutti gl’individui d’ogni genere e specie, ch’ella dà in luce; e comincia a perseguitarli dal punto medesimo in cui gli ha prodotti. Ciò, essendo necessaria conseguenza dell’ordine attuale delle cose, non dà una grande idea dell’intelletto di chi è o fu autore di tale ordine.

Sono questi “pensieri”, ambedue vergati nel 1829, a darci l’evoluzione del pesiero leopardiano dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. Infatti “Leopardi tiene a precisare che la sua filosofia è apparentemente misantropica, in quanto si prefigge lo scopo di convertire l’odio che l’uomo prova verso i suoi simili nella consapevolezza che la vera causa dell’infelicità umana è appunto la natura. Il suo invito a reagire alla malignità della natura nasce, prima che da un atteggiamento filosofico, dalla sofferenza e dall’esperienza personale della propria e dell’altrui infelicità”.

Ale ’98: Leopardi e la Natura

LA POETICA

Il passato, a ricordarsene, è più bello del presente, come il futuro a immaginarlo. Perché? Perché il solo presente ha la sua vera forma nella concezione umana; è la sola immagine del vero, e tutto il vero è brutto.

Da quella parte della mia teoria del piacere dove si mostra come degli oggetti veduti per metà o con certi impedimenti ec. ci destino idee indefinite, si spiega perché piaccia la luce del sole o della luna, veduta in luogo dov’essi non si vedano e non si scopra la sorgente della luce; un luogo solamente in parte illuminato da essa luce; il riflesso di detta luce e i vari effetti materiali che ne derivano; il penetrare di detta luce in luoghi dov’ella divenga incerta e impedita e non bene si distingua, come attraverso un canneto, in una selva, per li balconi socchiusi ec. ec.; la detta luce veduta in luogo, oggetto ec. dov’ella non entri e non percota dirittamente, ma vi sia ribattuta e diffusa da qualche altro luogo od oggetto ec. dov’ella venga a battere; in un andito veduto al di dentro o al di fuori e in una loggia parimente ec.; quei luoghi dove la luce si confonde ec. ec. colle ombre, come sotto un portico, in una loggia elevata e pensile, fra le rupi e i burroni, in una valle, sui colli veduti dalla parte dell’ombra, in modo che ne sieno indorate le cime; il riflesso che produce, per esempio, un vetro colorato su quegli oggetti su cui si riflettono i raggi che passano per detto vetro; tutti quegli oggetti insomma che per diversi materiali e menome circostanze giungono alla nostra vista, udito ec. in modo incerto, mal distinto, imperfetto, incompleto, o fuor dell’ordinario ec. Per lo contrario la vista del sole o della luna in una campagna vasta ed aprica e in un cielo aperto ec. è piacevole per la vastità della sensazione. Ed è pur piacevole, per la ragione assegnata di sopra, la vista di un cielo diversamente sparso di nuvoletti, dove la luce del sole o della luna produca effetti variati e indistinti e non ordinari ec. È piacevolissima e sentimentalissima la stessa luce veduta nelle città, dov’ella è frastagliata dalle ombre, dove lo scuro contrasta in molti luoghi col chiaro, dove la luce in molte parti degrada a poco a poco, come sui tetti, dove alcuni luoghi riposti nascondono la vista dell’astro luminoso ec. ec. A questo piacere contribuisce la varietà, l’incertezza, il non veder tutto e il potersi perciò spaziare coll’immaginazione, riguardo a ciò che non si vede. Similmente dico dei simili effetti, che producono gli alberi, i filari, i colli, i pergolati, i casolarii pagliai, le ineguaglianze del suolo ec. nelle campagne. Per lo contrario una vasta e tutta uguale pianura, dove la luce si spazi e diffonda senza diversità, né ostacolo; dove l’occhio si perda ec. è pure piacevolissima, per l’idea indefinita in estensione, che deriva da tal veduta. Cosí un cielo senza nuvolo. Nel qual proposito osservo che il piacere della varietà e dell’incertezza prevale a quello dell’apparente infinità e dell’immensa uniformità. E quindi un cielo variamente sparso di nuvoletti è forse piú piacevole di un cielo affatto puro; e la vista del cielo è forse meno piacevole di quella della terra e delle campagne ec., perché meno varia (ed anche meno simile a noi, meno propria di noi, meno appartenente alle cose nostre ec.). Infatti ponetevi supino in modo che voi non vediate se non il cielo, separato dalla terra, voi proverete una sensazione molto meno piacevole che considerando una campagna o considerando il cielo nella sua corrispondenza e relazione colla terra ed unitamente ad essa in un medesimo punto di vista. È piacevolissima ancora, per le sopraddette cagioni, la vista di una moltitudine innumerabile, come delle stelle o di persone ec., un moto moltiplice, incerto, confuso, irregolare, disordinato, un ondeggiamento vago ec., che l’animo non possa determinare né concepire definitamente e distintamente ec., come quello di una folla o di un gran numero di formiche o del mare agitato ec. Similmente una moltitudine di suoni irregolarmente mescolati e non distinguibili l’uno dall’altro ec. ec. ec.

Le parole lontano, antico e simili sono poeticissime e piacevoli, perché destano idee vaste e indefinite e non determinabili e confuse.

Le parole notte notturno ec., le descrizioni della notte ec., sono poeticissime, perché, la notte confondendo gli oggetti, l’animo non ne concepisce che un’immagine vaga, indistinta, incompleta, sí di essa che [di] quanto ella contiene. Cosí oscurità, profondo ec. ec.

Le rimembranze che cagionano la bellezza di moltissime immagini ec. nella poesia ec. non solo spettano agli oggetti reali, ma derivano bene spesso anche da altre poesie, vale a dire che molte volte un’immagine ec. riesce piacevole in una poesia, per la copia delle ricordanze della stessa o simile immagine veduta in altre poesie.

Quello che altrove ho detto sugli effetti della luce o degli oggetti visibili, in riguardo all’idea dell’infinito, si deve applicare parimente al suono, al canto, a tutto ciò che spetta all’udito. È piacevole per se stesso, cioè non per altro se non per un’idea vaga ed indefinita che desta, un canto (il piú spregevole) udito da lungi o che paia lontano senza esserlo o che si vada a poco a poco allontanando e divenendo insensibile o anche viceversa (ma meno) o che sia cosí lontano, in apparenza o in verità, che l’orecchio e l’idea quasi lo perda nella vastità degli spazi; un suono qualunque confuso, massime se ciò è per la lontananza; un canto udito in modo che non si veda il luogo da cui parte; un canto che risuoni per le volte di una stanza ec., dove voi non vi troviate però dentro; il canto degli agricoltori che nella campagna s’ode suonare per le valli, senza però vederli, e cosí il muggito degli armenti ec. Stando in casa, e udendo tali canti o suoni per la strada, massime di notte, si è piú disposti a questi effetti, perché né l’udito né gli altri sensi non arrivano a determinare né circoscrivere la sensazione e le sue concomitanze. È piacevole qualunque suono, anche vilissimo, che largamente e vastamente si diffonda, come in taluno dei detti casi, massime se non si vede l’oggetto da cui parte. A queste considerazioni appartiene il piacere che può dare e dà, quando non sia vinto dalla paura, il fragore del tuono, massime quand’é piú sordo, quando è udito in aperta campagna; lo stormire del vento, massime nei detti casi, quando freme confusamente in una foresta o tra i vari oggetti di una campagna, o quando è udito da lungi, o dentro una città trovandosi per le strade ec. Perocché oltre la vastità e l’incertezza e confusione del suono non si vede l’oggetto che lo produce, giacché il tuono e il vento non si vedono. È piacevole un luogo echeggiante, un appartamento ec. che ripeta il calpestio de’ piedi o la voce ec. Perocché l’eco non si vede ec. E tanto piú quanto il luogo e l’eco è piú vasto, quanto piú l’eco vien da lontano, quanto piú si diffonde; e molto piú ancora se vi si aggiunge l’oscurità del luogo che non lasci determinare la vastità del suono né i punti da cui esso parte ec. ec. E tutte queste immagini in poesia ec. sono sempre bellissime, e tanto piú quanto piú negligentemente son messe e toccando il soggetto, senza mostrar l’intenzione per cui ciò si fa, anzi mostrando d’ignorare l’effetto e le immagini che son per produrre e di non toccarli se non per ispontanea e necessaria congiuntura e indole dell’argomento ec. Vedi in questo proposito Virg. Eneide, VII, v.8, seqq.* La notte o l’immagine della notte è la piú propria ad aiutare, o anche a cagionare, i detti effetti del suono. Virgilio da maestro l’ha adoperata .

*aspirant aurae in noctem nec candida cursus // luna negat, splendet tremulo sub lumine pontus

Spirano le brezze sulla notte né la candida luna nega // il percorso, il mare splende sotto tremula luce

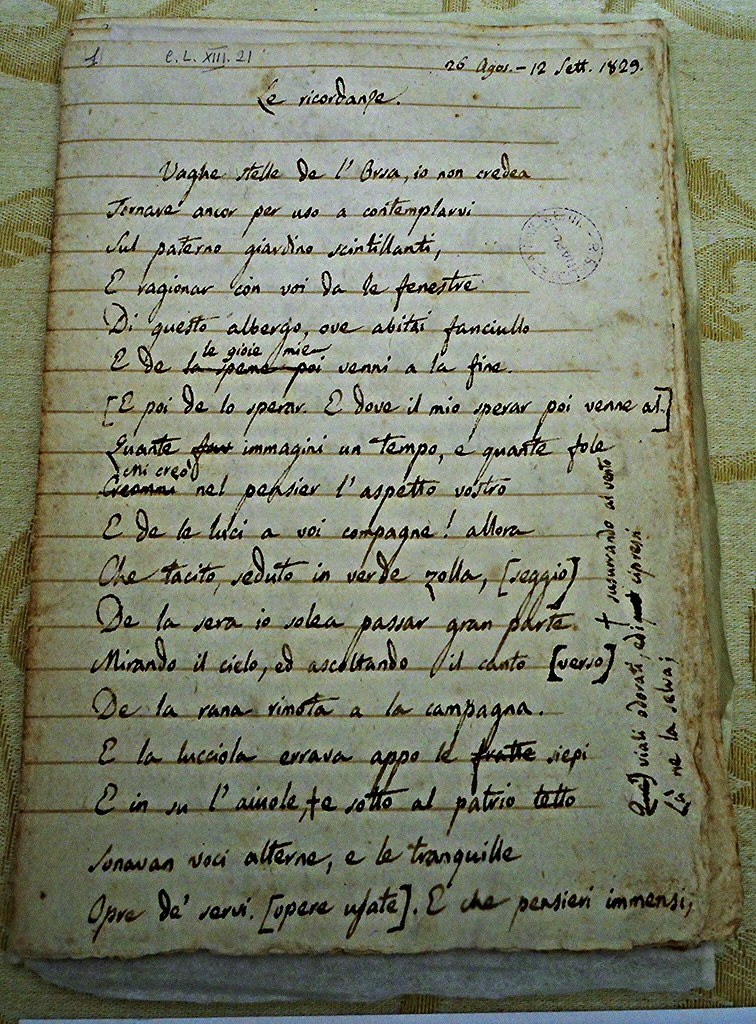

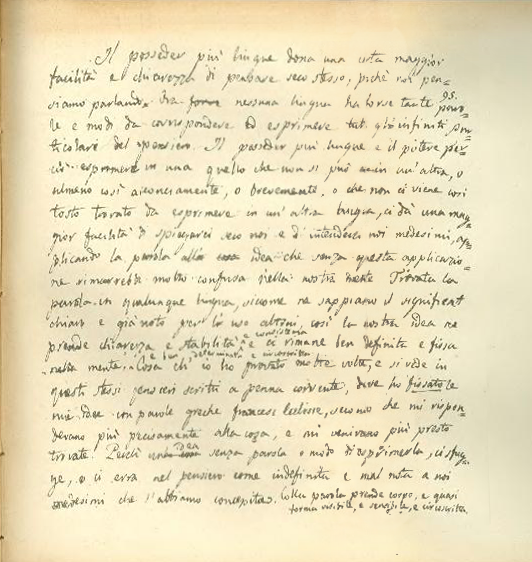

Pagina autografa dello Zibaldone

Pagina autografa dello Zibaldone

Una voce o un suono lontano, o decrescente e allontanantesi a poco a poco, o echeggiante con un’apparenza di vastità ec. ec., è piacevole per il vago dell’idea ec. Però è piacevole il tuono, un colpo di cannone, e simili, udito in piena campagna, in una gran valle ec., il canto degli agricoltori, degli uccelli, il muggito de’ buoi ec. nelle medesime circostanze.

All’uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io sono vissuto gran tempo, sentendo di continuo ed immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo doppi. Egli vedrà cogli occhi una torre, una campagna; udrà cogli orecchi un suono d’una campana; e nel tempo stesso coll’immaginazione vedrà un’altra torre, un’altra campagna, udrà un altro suono. In questo secondo genere di obbietti sta tutto il bello e il piacevole delle cose. Trista quella vita (ed è pur tale la vita comunemente) che non vede, non ode, non sente se non che oggetti semplici, quelli soli di cui gli occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la sensazione.

Un oggetto qualunque, per esempio un luogo, un sito, una campagna, per bella che sia, se non desta alcuna rimembranza, non è poetica punto a vederla. La medesima, ed anche un sito, un oggetto qualunque, affatto impoetico in se, sarà poetichissimo a rimembrarlo. La rimembranza è essenziale e principale nel sentimento poetico, non per altro, se non perché il presente, qual ch’egli sia, non può esser poetico; e il poetico, in uno o in altro modo, si trova sempre consistere nel lontano, nell’indefinito, nel vago.

I primi passi sono del 1821, corrispondenti al periodo dei primi idilli; gli ultimi tre del 1827/1828, quando a Pisa sente rinascere in sé la volontà di scrivere poesia (periodo dei “grandi idilli”), a dimostrazione di come il pensiero leopardiano, come appunto troviamo all’interno dello Zibaldone, si accompagni al fare poetico.

Per la prima parte infatti notiamo come la sua poetica si collega in modo indissolubile alla teoria del piacere: all’impossibilità di recuperare l’immaginazione, si risponde con la poesia sentimentale, e questa non può che essere intessuta di parole vaghe, indefinite, capaci di porci al di là delle limitazioni spazio/temporali. Gli ultimi tre pensieri fondono alla poetica “del vago e indefinito” quella delle “rimembranze” e della “doppia visione”: anche questi aspetti, rimandano a qualcosa che si perde nel tempo o si costituiscono come indefinite e amplificano la capacità del poeta di allargare lo spazio a sensazioni personali che si perdono nel tempo o riescono a contrapporre al “presente” la facoltà del pensiero immaginativo.

Opere in prosa giovanili

L’impegno nello studio definito nello Zibaldone “matto e disperatissimo” dal 1809 al 1816 si può dire si concretizzi in due opere che potremmo definire divulgative: la Storia dell’astronomia (1813) e il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (1815). Non possono certo dirsi opere originali e non ci sentiamo, come alcuni critici poi hanno detto, di dire che l’interesse per l’astronomia o per il sapere primitivo siano prodromi di uno svolgersi poetico successivo. Più corretto ci sembra il fatto è che egli voglia “divulgare” nel sonnacchioso paese le acquisizioni scientifiche galileiane, un po’ come fece l’Algarotti nel ‘700 nel Newtonismo per le dame. Se qualche interesse tale opere suscitano è per l’evoluzione tra uno scritto e l’altro della prosa leopardiana.

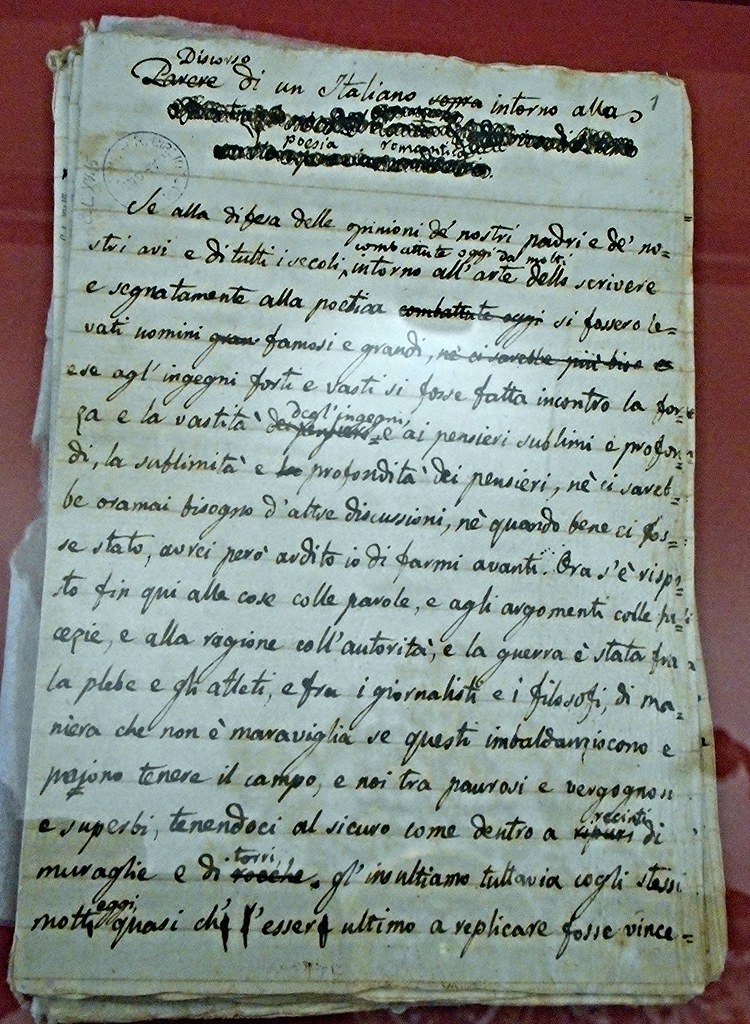

Più interessante è la Lettera ai compilatori della Biblioteca italiana del 1816, che sarà poi ripresa nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, di due anni più tarda, in cui il nostro prende posizione sul dibattito culturale suscitato dall’articolo della De Staël Sull’utilità delle traduzioni, apparso appunto sulla Biblioteca Italiana, anche se, è importante dirlo, nessuna influenza avrà su tale dibattito, non essendo stata pubblicata.

L’IMITAZIONE DEGLI ANTICHI

Ora da tutto questo e dalle altre cose che si son dette, agevolmente si comprende che la poesia dovette essere agli antichi oltremisura più facile e spontanea che non può essere presentemente a nessuno, e che a’ tempi nostri per imitare poetando la natura vergine e primitiva, e parlare il linguaggio della natura (lo dirò con dolore della condizione nostra, con disprezzo delle risa dei romantici) è pressoché necessario lo studio lungo e profondo de’ poeti antichi. Imperocché non basta ora al poeta che sappia imitar la natura; bisogna che la sappia trovare, non solamente aguzzando gli occhi per iscorgere quello che mentre abbiamo tuttora presente, non sogliamo vedere, impediti dall’uso, la quale è stata sempre necessarissima opera del poeta, ma rimovendo gli oggetti che la occultano, e scoprendola, e diseppellendo e spastando e nettando dalla mota dell’incivilimento e della corruzione umana quei celesti esemplari che si assume di ritrarre. A noi l’immaginazione è liberata dalla tirannia dell’intelletto, sgombrata dalle idee nemiche alle naturali, rimessa nello stato primitivo o in tale che non sia molto discosto dal primitivo, rifatta capace dei diletti soprumani della natura, dal poeta; al poeta da chi sarà? o da che cosa? Dalla natura? Certamente, in grosso, ma non a parte a parte, né da principio; vale a dire appena mi si lascia credere che in questi tempi altri possa cogliere il linguaggio della natura, e diventare vero poeta senza il sussidio di coloro che vedendo tutto il dì la natura scopertamente e udendola parlare, non ebbero per esser poeti, bisogno di sussidio. Ma noi cogli orecchi così pieni d’altre favelle, adombrate inviluppate nascoste oppresse soffocate tante parti della natura, spettatori e partecipi di costumi lontanissimi o contrari ai naturali, in mezzo a tanta snaturatezza e così radicata non solamente in altri ma in noi medesimi, vedendo sentendo parlando operando tutto giorno cose non naturali, come, se non mediante l’uso e la familiarità degli antichi, ripiglieremo per rispetto alla poesia la maniera naturale di favellare, rivedremo quelle parti della natura che a noi sono nascoste, agli antichi non furono, ci svezzeremo di tante consuetudini, ci scorderemo di tante cose, ne impareremo o ci ricorderemo o ci riavvezzeremo a tante altre, e in somma nel mondo incivilito vedremo e abiteremo e conosceremo intimamente il mondo primitivo, e nel mondo snaturato la natura? E in tanta offuscazione delle cose naturali, quale sarà se non saranno gli antichi, specialmente alle parti minute della poesia, la pietra paragone che approvi quello ch’è secondo la natura, e accusi quello che non è? La stessa natura? Ma come? quando dubiteremo appunto di questo, se avremo saputo vederla e intenderla bene? L’indole e l’ingegno? Non nego che ci possano essere un’indole e un ingegno tanto espressamente fatti per le arti belle, tanto felici tanto singolari tanto divini, che volgendosi spontaneamente alla natura come l’ago alla stella, non sieno impediti di scoprirla dove e come ch’ella si trovi, e di vederla e sentirla e goderla e seguitarla e considerarla e conoscerla, né da incivilimento né da corruttela né da forza né da ostacolo di nessuna sorta; e sappiano per se medesimi distinguere e sceverare accuratamente le qualità e gli effetti veri della natura da tante altre qualità ed effetti che al presente o sono collegati e misti con quelli in guisa che a mala pena se ne discernono, o per altre cagioni paiono quasi e senza quasi naturali; e in somma arrivino senza l’aiuto degli antichi a imitar la natura come gli antichi facevano. Non nego che questo sia possibile, nego che sia provabile, dico che l’aiuto degli antichi è tanto grande tanto utile tanto quasi necessario, che appena ci sarà chi ne possa far senza, nessuno dovrà presumere di potere. Non mancherà mai l’amore degli uomini alla natura, non il desiderio delle cose primitive, non cuori e fantasie pronte a secondare gl’impulsi del vero poeta, ma la facoltà d’imitar la natura, e scuotere e concitare negli uomini questo amore, e pascere questo desiderio, e muovere ne’ cuori e nelle fantasie diletti sostanziosi e celesti, languirà ne’ poeti, come già langue da molto tempo. E qui non voglio compiangere l’età nostra, né dire come sia vantaggioso, quello che tuttavia, così per la ragione che ho mentovata, come per altre molte, è, almeno generalmente parlando, necessarissimo, né pronosticare dei tempi che verranno quello che l’esperienza dei passati e del presente dimostra pur troppo chiaro, che qualunque sarà poeta eccellente somiglierà Virgilio e il Tasso, non dico in ispecie ma in genere; un Omero un Anacreonte un Pindaro un Dante un Petrarca un Ariosto appena è credibile che rinasca.

Discorso di un italiano sopra la poesia romantica (autografo)

Discorso di un italiano sopra la poesia romantica (autografo)

Il ragionamento critico leopardiano si muove su due direttive precise:

- se il diletto della poesia sta nell’imitazione della natura, risulta naturale che laddove tale imitazione sia risultata preponderante in quanto la stessa natura era osservata “naturalmente” (diremo senza sovrastrutture culturali) la poesia ha raggiunto i suoi vertici, e questa è l’età antica;

- oggi proprio a causa della capacità razionale, che si è tradotta in un aumento culturale, tale approccio con la natura è impossibile e quindi sarebbe quasi impossibile la poesia; sbagliano pertanto i Romantici quando criticano l’atteggiamento che vede nell’imitazione degli antichi un freno per la poesia, perché a far da freno alla poesia è la “modernità”;

- ma, andando al di là del passo su riportato, non è “emulando” il loro stile che s’otterrà la poesia (e qui si mostra contrario ad un erudito neoclassicismo), ma cercando d’imitare l’atteggiamento degli antichi, togliendo le scorie dall’oggetto poetico e porsi “naturalmente”, diremo quasi istintivamente di fronte alla natura (ottenendo, se così si può dire, un esito romantico, lontano tuttavia dal Romanticismo preponderante di stampo manzoniano).

Il Discorso può riflettere il primo momento della meditazione filosofico-letteraria di Leopardi. Esso si muove sotto l’influsso delle teorie di Rousseau, secondo cui la civiltà aveva prodotto, nonostante un miglioramento della condizione di vita, uno stato di infelicità. Ciò era dovuto ad un allontanamento progressivo dell’uomo dalla natura, privandolo appunto dallo stato di felicità “naturale”. Tale atteggiamento culturale è detto, scolasticamente, “pessimismo storico”. Con questo termine s’intende, appunto, il rapporto tra felicità e uomo che si può illustrare con l’antinomia natura/civiltà o natura/ragione, dove il primo è positivo ed il secondo negativo.

Pertanto risulta evidente che, se la felicità è figlia di un rapporto esclusivo con la natura, tale rapporto è oggi negato e pertanto è negata la possibilità di far poesia, soprattutto se, per i Romantici, si tratta di imitare i contemporanei d’oltralpe. Tuttavia Leopardi è consapevole che se la capacità poetica “descrittiva” dell’evento naturale è conclusa, lo stesso non si può dire per la poesia sentimentale, cioè per una poesia che non sia più rappresentativa, ma che sia capace di far esprimere l’io lirico sulla natura.

Produzione letteraria e concezioni filosofiche dal 1817 al 1822

Il Discorso nasce a seguito dell’amicizia con Pietro Giordani, anch’egli posizionato contro le teorie dei cosiddetti romantici italiani, il cui esponente principale è Giovanni Berchet. Il classicismo di Giordani, infatti, parte da un punto di vista differente, oserei dire, politico (il classico rappresenta una lunga tradizione della nostra cultura: abdicare da esso vuol dire venir meno a ciò che potrebbe stare alla base di una cultura patriottica). E’ da questa posizione che il Leopardi all’inizio si cimenterà con la canzone All’Italia e Sopra il monumento di Dante, ambedue dedicate a Vincenzo Monti, la cui forma e il cui stile rispecchiano ancora un’estetica tradizionale.

ALL’ITALIA

O patria mia, vedo le mura e gli archi

e le colonne e i simulacri e l’erme

torri degli avi nostri,

ma la gloria non vedo,

non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi

i nostri padri antichi. Or fatta inerme,

nuda la fronte e nudo il petto mostri.

Oimè! quante ferite,

che lividor, che sangue! oh, qual ti veggio,

formosissima donna! Io chiedo al cielo

e al mondo: «Dite, dite;

chi la ridusse a tale?» E questo è peggio,

che di catene ha carche ambe le braccia;

sí che sparte le chiome e senza velo

siede in terra negletta e sconsolata,

nascondendo la faccia

tra le ginocchia, e piange.

Piangi, ché ben hai donde, Italia mia,

le genti a vincer nata

e nella fausta sorte e nella ria

mai non potrebbe il pianto

adeguarsi al tuo danno ed allo scorno;

ché fosti donna, or sei povera ancella.

Chi di te parla o scrive,

che, rimembrando il tuo passato vanto,

non dica: «Giá fu grande, or non è quella?»

Perché, perché? Dov’è la forza antica?

dove l’armi e il valore e la costanza?

Chi ti discinse il brando?

chi ti tradí? Qual arte o qual fatica

o qual tanta possanza

valse a spogliarti il manto e l’auree bende?

Come cadesti o quando

da tanta altezza in cosí basso loco?

Nessun pugna per te? non ti difende

nessun de’ tuoi? L’armi, qua l’armi: io solo

combatterò, procomberò sol io.

Dammi, o ciel, che sia foco

agl’italici petti il sangue mio.

Dove sono i tuoi figli? Odo suon d’armi

e di carri e di voci e di timballi:

in estranie contrade

pugnano i tuoi figliuoli.

Attendi. Italia, attendi. Io veggio, o parmi,

un fluttuar di fanti e di cavalli,

e fumo e polve, e luccicar di spade

come tra nebbia lampi.

Né ti conforti? e i tremebondi lumi

piegar non soffri al dubitoso evento?

A che pugna in quei campi

l’itala gioventude? O numi, o numi!

pugnan per altra terra itali acciari.

Oh misero colui che in guerra è spento,

non per li patrii lidi e per la pia

consorte e i figli cari,

ma da nemici altrui,

per altra gente, e non può dir morendo:

«Alma terra natia,

la vita che mi desti ecco ti rendo.»

Oh venturose e care e benedette

l’antiche etá, che a morte

per la patria correan le genti a squadre,

e voi sempre onorate e gloriose,

o tessaliche strette,

dove la Persia e il fato assai men forte

fu di poch’alme franche e generose!

Io credo che le piante e i sassi e l’onda

e le montagne vostre al passeggere

con indistinta voce

narrin siccome tutta quella sponda

coprîr le invitte schiere

de’ corpi ch’alla Grecia eran devoti.

Allor, vile e feroce,

Serse per l’Ellesponto si fuggia,

fatto ludibrio agli ultimi nepoti;

e sul colle d’Antela, ove morendo

si sottrasse da morte il santo stuolo,

Simonide salía,

guardando l’etra e la marina e il suolo.

E di lacrime sparso ambe le guance,

e il petto ansante, e vacillante il piede,

toglieasi in man la lira:

«Beatissimi voi,

ch’offriste il petto alle nemiche lance

per amor di costei ch’al sol vi diede;

voi, che la Grecia cole e il mondo ammira.

Nell’armi e ne’ perigli

qual tanto amor le giovanette menti,

90qual nell’acerbo fato amor vi trasse?

Come sí lieta, o figli,

l’ora estrema vi parve, onde ridenti

correste al passo lacrimoso e duro?

Parea ch’a danza e non a morte andasse

ciascun de’ vostri, o a splendido convito:

ma v’attendea lo scuro

Tartaro, e l’onda morta;

né le spose vi fôro o i figli accanto,

quando su l’aspro lito

senza baci moriste e senza pianto.

Ma non senza de’ Persi orrida pena

ed immortale angoscia.

Come lion di tori entro una mandra

or salta a quello in tergo e sí gli scava

con le zanne la schiena,

or questo fianco addenta or quella coscia;

tal fra le perse torme infuriava

l’ira de’ greci petti e la virtute.

Ve’ cavalli supini e cavalieri;

vedi intralciare ai vinti

la fuga i carri e le tende cadute,

e correr fra’ primieri

pallido e scapigliato esso tiranno;

ve’ come infusi e tinti

del barbarico sangue i greci eroi,

cagione ai Persi d’infinito affanno,

a poco a poco vinti dalle piaghe,

l’un sopra l’altro cade. Oh viva! oh viva!

beatissimi voi

mentre nel mondo si favelli o scriva.

Prima divelte, in mar precipitando,

spente nell’imo strideran le stelle,

che la memoria e il vostro

amor trascorra o scemi.

La vostra tomba è un’ara; e qua mostrando

verran le madri ai parvoli le belle

orme del vostro sangue. Ecco, io mi prostro,

o benedetti, al suolo,

e bacio questi sassi e queste zolle,

che fien lodate e chiare eternamente

dall’uno all’altro polo.

Deh! foss’io pur con voi qui sotto, e molle

fosse del sangue mio quest’alma terra.

Ché, se il fato è diverso, e non consente

ch’io per la Grecia i moribondi lumi

chiuda prostrato in guerra,

cosí la vereconda

fama del vostro vate appo i futuri

possa, volendo i numi,

tanto durar quanto la vostra duri.

Alessandro Puttinati: Italia turrita (1850)

Italia mia, vedo le mura di Roma, gli archi di trionfo, le colonne, le statue e le solitarie torri dei nostri avi, ma non vedo la gloria, la grandezza militare ottenuti con le armi, dei quali erano carichi i nistri antenati. Ora indifesa, mostri la fronte ed il petto nudo. Ora quante ferite, quanti lividi, quanto sangue! In che stato ti vedo, bellissima donna! Chiedo al cielo e al mondo: raccontate, dite; chi l’ha ridotta in tale stato? E quel che è peggio è che ha le braccia cariche di catene, in questo stato con i capelli sciolti e senza velo, siede per terra trascurata e afflitta, nascondendo la faccia tra le ginocchia, e piange. Piangi, ché ne hai tutte le ragioni, Italia mia, che eri nata per essere superiore agli altri popoli nella buona così come nella cattiva sorte. // Anche se i tuoi occhi fossero due fonti perenni, il tuo pianto non sarebbe adeguato alla tua rovina e alla vergogna che ne segue; poiché fosti regina, e ora sei un’umile serva. Chi parla o scrive di te senza dire, ricordando la tua gloria passata, non dica: «un tempo fu grande, adesso non è più quella che fu? Perché? Perché Dov’è l’antica forza militare, dove sono le armi, dove il valore, dove la costanza? Chi ti ha tolto la spada? Chi ti ha tradito? Quale inganno quale fatica o quale potenza fu capace di strapparti il manto e le bende d’oro? In che modo o quando sei precipitata da una così grande altezza in basso loco? Nessuno combatte per te? Nessuno dei tuoi figli ti difende? Le armi, datemi le armi: io solo combatterò, morirò io solo. Concedimi o cielo che il mio sangue diventi fuoco nel cuore degli italiani. // Dove sono i tuoi figli? Sento suoni di armi, di carri, di voci e di tamburi in paesi stranieri, combattono i tuoi figli. Ascolta, Italia, fa’ attenzione. Io vedo, mi sembra, un ondeggiare di fanti e di cavalli, fumo e polvere, un luccicare di armi, come lampi nella nebbia. E ciò non ti conforta? e non sopporti di rivolgere gli occhi spaventati a quel fatto dall’esito incerto? Per quale scopo la gioventù italiana combatte? O numi, o numi: combattono per un’altra terra le armi italiane. Oh disgraziato colui che è ucciso in guerra, non per la terra dei suoi padri e l’onesta moglie e i cari figli, ma da nemici di altri e combattendo per un altro popolo, e non può dire morendo: mia terra nutrice (mia patria), ecco, ti restituisco la vita che mi hai dato. // Oh fortunate e amate e benedette le epoche antiche, quando i popoli, uniti in eserciti, correvano per la patria incontro alla morte, e tu, sempre onorato e glorioso, passo della Tessaglia, dove la Persia e il fato furono sconfitti da pochi soldati arditi e magnanimi! Io credo che la vegetazione, le rocce e il mare, le montagne, in coro raccontino a chi visita quei luoghi come le schiere non vinte ricoprirono tutta quella costa coi loro corpi di guerrieri consacrati alla patria greca. Allora il re persiano Serse, tanto vigliacco quanto feroce, fuggiva per l’Ellesponto, divenuto oggetto di scherno per tutti i discendenti; e sulla collina d’Antela, dove, morendo, il sacro esercito spartano divenne immortale, saliva Simonide, guardando il cielo e la spiaggia e la terra. // E con le guance bagnate di lacrime, il petto affannato e il piede incerto, prendeva in mano la sua cetra: «Beatissimi voi, che offriste i vostri petti alle lance dei nemici (sacrificaste la vostra vita) per amore di costei che vi diede alla luce (la patria); voi che la Grecia venera, e il mondo ammira. Quale amore così grande spinse i vostri giovani animi alle armi e ai pericoli, quale amore vi condusse al crudele destino della morte? O figli, come è possibile che la vostra ultima ora (di vita) vi sia sembrata così gloriosa, per cui correste felici al passo doloroso e terribile? Sembrava che ciascuno di voi andasse a un ballo o a un ricco banchetto, e non a morire: ma vi attendeva il Tartaro oscuro e l’onda della morte; e non vi furono vicini le spose o i figli quando moriste sul terreno scosceso, senza baci e senza lacrime. // Ma (la vostra morte) non avvenne senza il dolore tremendo e la sofferenza immensa dei Persiani. Come il leone in mezzo a una mandria di tori ora si slancia sulla groppa di uno e gli lacera la schiena con i denti, ora gli azzanna un fianco o una coscia, allo stesso modo la rabbia e la virtù dei cuori greci si scatenavano in mezzo alla massa dei Persiani. Vedi cavalli e cavalieri abbattuti; vedi i carri e le tende a terra impedire la fuga ai vinti, e il tiranno stesso (Serse) correre tra i primi, pallido e con i capelli scarmigliati; vedi come, intrisi e macchiati del sangue dei barbari, gli eroi greci, loro che inflissero immenso dolore ai Persiani, cadono l’uno sull’altro, uccisi a poco a poco dalle ferite. Viva, viva: beatissimi voi, finché al mondo si parli o si scriva (perché si parlerà e si scriverà delle vostre gesta eroiche). // Strideranno le stelle strappate via dal cielo in mare, precipitando, spente nei suoi fondali, prima che passino o si riducano il ricordo di voi e l’amore per voi. La vostra tomba è un altare; e qua verranno le madri per mostrare ai figli le tracce gloriose del sangue da voi versato. Ecco, io mi prostro al suolo, o benedetti, e bacio questi sassi e questa terra, che saranno lodate e conosciute in eterno da un capo all’altro del mondo. Oh, se fossi anch’io con voi qui sotto e se questa terra materna fosse bagnata del mio sangue. Ma se il mio destino è un altro, e non permette che io chiuda gli occhi moribondi ucciso in guerra, almeno la fama modesta del vostro cantore possa durare presso i posteri finché duri la vostra.

Questa canzone, scritta nel 1818, è figlia delle conversazioni che il poeta ha avuto con Giordani e segna un distacco netto sia dal conservatorismo paterno, sia dal dibattito culturale nato dall’invito di Madame De Stael e al quale il nostro aveva già risposto con la lettera alla Biblioteca italiana. Egli infatti, partendo dalla poesia petrarchesca (ma si sentono anche echi foscoliani) vuole sottolineare la superiorità della poesia antica su quella moderna, evidenziando nel testo il valore del passato contro la mediocrità del presente. Certo il tema può sembrare abusato, così come il linguaggio che sembra ricalcare più che un’estetica neoclassica, i cui riferimenti sono solo di valore estetico, un significato patriottico e quindi politico, proprio come l’amico Giordani gli aveva insegnato. Eppure, come dice il critico letterario Luperini “si delinea, accanto al tema civile, una tematica esistenziale: il poeta fa corrispondere alla crisi storica dell’Italia una propria crisi personale, proponendosi gesti eroico riscatto indivinduale”.

Leopardi e Giordani nel film di Martone

Contemporanea a quella delle Canzoni civili e quella degli idilli, definiti dalla critica letteraria come “piccoli idilli” per differenziarli dalla produzione successiva, che conterrà testi composti tra il 1827 ed il 1828. Tra i più importanti di essi ricordiamo La sera del dì di festa, L’infinito, Alla luna.

LA SERA DEL DI’ DI FESTA

Dolce e chiara è la notte e senza vento,

e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti

posa la luna, e di lontan rivela

serena ogni montagna. O donna mia,

già tace ogni sentiero, e pei balconi

rara traluce la notturna lampa:

tu dormi, che t’accolse agevol sonno

nelle tue chete stanze; e non ti morde

cura nessuna; e già non sai nè pensi

quanta piaga m’apristi in mezzo al petto.

Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno

appare in vista, a salutar m’affaccio,

e l’antica natura onnipossente,

che mi fece all’affanno. A te la speme

nego, mi disse, anche la speme; e d’altro

non brillin gli occhi tuoi se non di pianto.

Questo dì fu solenne: or da’ trastulli

prendi riposo; e forse ti rimembra

in sogno a quanti oggi piacesti, e quanti

piacquero a te: non io, non già, ch’io speri,

al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo

quanto a viver mi resti, e qui per terra

mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi

in così verde etate! Ahi, per la via

odo non lunge il solitario canto

dell’artigian, che riede a tarda notte,

dopo i sollazzi, al suo povero ostello;

e fieramente mi si stringe il core,

a pensar come tutto al mondo passa,

e quasi orma non lascia. Ecco è fuggito

il dì festivo, ed al festivo il giorno

volgar succede, e se ne porta il tempo

ogni umano accidente. Or dov’è il suono

di que’ popoli antichi? or dov’è il grido

de’ nostri avi famosi, e il grande impero

di quella Roma, e l’armi, e il fragorio

che n’andò per la terra e l’oceano?

Tutto è pace e silenzio, e tutto posa

il mondo, e più di lor non si ragiona.

Nella mia prima età, quando s’aspetta

bramosamente il dì festivo, or poscia

ch’egli era spento, io doloroso, in veglia,

premea le piume; ed alla tarda notte

un canto che s’udia per li sentieri

lontanando morire a poco a poco,

già similmente mi stringeva il core.

Elio Giordano nei panni di Leopardi illuminato dalla luna nel film Il giovane favoloso

Elio Giordano nei panni di Leopardi illuminato dalla luna nel film Il giovane favoloso

Dolce e luminosa è la notte senza vento e placida sopra i tetti riposa e in mezzo agli orti riposa la luna e rivela da lontano nitida ogni montagna. O, donna mia, ormai tace ogni sentiero e attraverso i balconi trapela fioca la luce delle lampade accese: tu dormi, che un facile sonno ti prese nelle stanze silenziose e non ti angustia alcun affanno e di certo non sai né pensi quale grande ferita d’amore mi hai inferto nel cuore. Tu dormi: ed io mi affaccio a salutare questo cielo, che sembra così benevolo alla vista e l’antica natura onnipotente che mi ha generato per la sofferenza. Mi disse: a te nego anche la speranza e tuoi occhi non luccichino se non per le lacrime. Questo è stato un giorno festivo: ora tu (riferito alla donna) riposati dopo gli svaghi; e forse ti torna alla memoria durante il sonno a quanti sei piaciuta, e quanti ti piacquero: non io ti ritorno al pensiero e nemmeno lo spero. Nel frattempo io chiedo quanto mi resti da vivere e mi getto a terra, e piango e sono percorso da fremiti. Ah orrendi giorni in una così giovane età! Ahimè, per la via sento non lontano il canto dell’artigiano, che torna a notte tarda, dopo i divertimenti, alla sua povera casa; e mi si stringe dolorosamente il cuore nel pensare a come tutto nel mondo passa, e quasi non lascia traccia. Ecco è terminato il giorno festivo, e al giorno di festa segue quello volgare ed il tempo porta via con sé ogni cosa umana. Ora dov’è il rumore di quei popoli antichi? ora dov’è la fama dei nostri antenati famosi ed il grande impero di Roma, tanto celebre e il clamore dei suoi eserciti che da lei si sparse per terra e per mare? Tutto è tranquillo e silenzioso, tutto il mondo riposa e di loro non si parla più. nella mia fanciullezza, quando si aspetta con desiderio il giorno di festa, dopo quando era finito, io con dolore, giacevo nel letto sveglio e nella notte fonda un canto che si udiva allontanarsi e morire piano piano, già in modo simile mi stringeva il cuore.

Il testo lirico, tutto in endecasillabi senza interruzioni strofiche, presenta una varietà stilistico tematica che pur intrecciandosi in modo non sempre armonico all’interno dei versi, ne dà tuttavia un’immagine unitaria. Inizia con la descrizione notturna, placando il verso con il polisintedo, che ci prepara all’epifania lunare. Quindi la presenza femminile, posta in rilievo oppositivo: la seconda persona con cui la indica sottolinea da una parte lo struggimento, dall’altra l’esclusione di contro alla di lei indifferrenza fatta di nessun affanno, inconsapevole del dolore provocatogli. Si affianca a lei la natura, «l’antica natura onnipossente che mi fece all’affanno». L’ultima parte è introdotta dalla sensazione uditiva del canto dell’artigiano e che lo porta al pensiero dell’età antica e alla considerazione topica dell’omnia fert aetas che investe l’intera storia, immagine del canto dell’artigiano che si allontana ripetuta nell’ultimo verso: la sensazione che tutto trascorri e passi senza lasciare traccia permane come acquisizione conoscitiva per il giovane poeta.

Pagina autografa

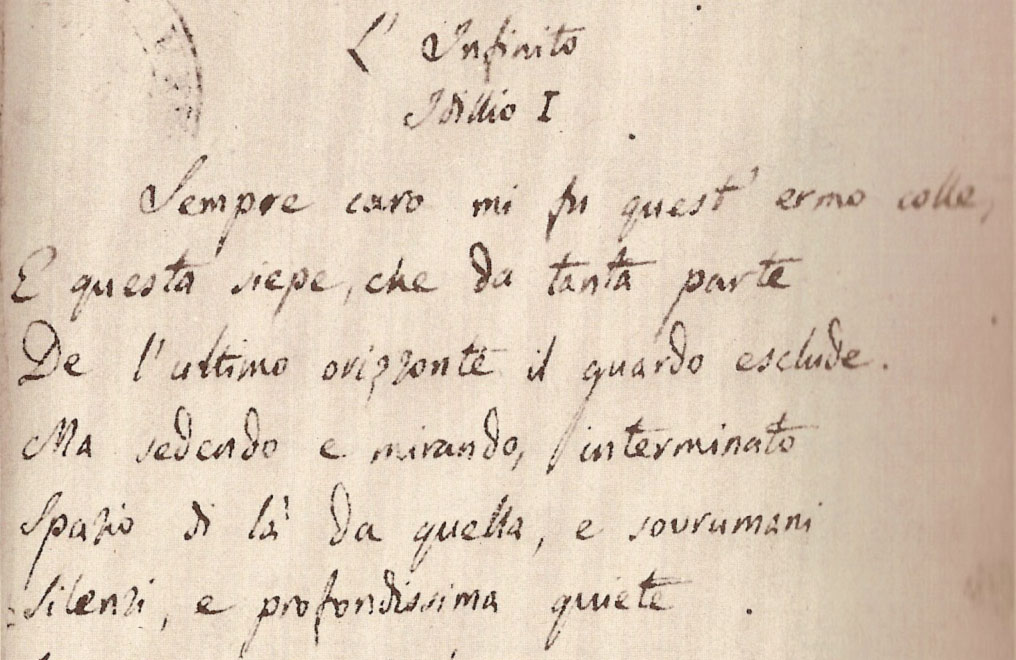

L’INFINITO

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quïete

io nel pensier mi fingo, ove per poco

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Sempre caro mi è stato questo colle solitario e questa siepe che sottrae allo sguardo tanta parte dell’estremo orizzonte. Stando fermo e guardando fisso io immagino nel pensiero spazi infiniti al di là di quella siepe e silenzi che un uomo non può percepire e quiete profonde, per cui per poco il cuore non si smarrisce. E quando sento stormire le foglie a causa del vento io paragono quell’infinito silenzio a questa voce e mi viene in mente l’eternità, le stagioni passate, la presente e viva ed il suo suono. Tra questa immensità si smarrisce il mio pensiero ed il lasciarsi andare in questo mare mi è gradito.

L’idillio, in quindici endecasillabi sciolti, ci vuole presentare un’esperienza reale/psichica nella quale il nostro trova, nell’indeterminatezza della natura la voce della poesia, che la civiltà ha in parte distrutto. Esso si situa in una duplice direzione:

- Definisce quello che nella Lettera di un italiano intorno alla romantica ritiene essere l’imitatio verso gli antichi: riprodurre il sentimento verso la natura, la sola che dà diletto. Ma se la natura, oggi, si svuota della capacità immaginativa in quanto “incrostata” di sapienza razionale, essa può ridare gioia in ciò che tale “incrostazione” non vi è;

- Chiarisce ciò che nello Zibaldone aveva definito come lessico poetico: e tale lessico richiede parole assolutamende vaghe e indefinite.

L’idillio è costruito sapientemente attraverso un’opposizione che pone elementi reali contro elementi immaginativi. Dapprima il poeta è limitato dalla siepe che non gli permette di vedere lo spazio. Tale spazio, razionalmente, è finito, perché per Leopardi, la terra e l’universo sono realtà finite, ma in quanto inconcepibili nella loro interminatezza dalla ragione umana, esse danno vita ad una funzione immaginativa e quindi poetica. In questa prima parte inserisce anche l’infinito silenzio che richiama alla seconda parte dell’idillio, dove tale sensazione è prodotta dallo stormire delle foglie. A dire il vero la seconda sensazione è più vasta, maggiormente richiamata: l’infinito silenzio, il tempo remoto, il presente e quello limitato in cui il poeta è (sedendo e mirando, come fosse posto in terra, in un angolo un po’ sopraelevato del suo giardino). Tale capacità è resa mirabilmente dall’uso sapientissimo degli enjambement, che dal quarto verso mettono in rilievo parole indefinite o aggettivi dimostrativi a denotare la distanza dell’io poeta da ciò che immagina (questo, quello).

Se nell’intenzione del poeta vi era quasi la volontà di realizzare una poesia classicamente atteggiata, non è un caso che essa risulti fortemente romantica: è infatti un testo metafisico, che si basa sull’immaginazione e quindi sul “non definito”. Ma tale indeterminatezza non nasce come un allontanamento totale dalla realtà, come un puro sogno. Egli parte da un dato reale per immaginare, non cede al fascino della teoria dell’onirico, dell’impalpabile, dell’etereo: è infatti una siepe o il fruscio a determinare l’immaginazione. E che tale immaginazione crei diletto lo sottolinea nello splendido ultimo verso, dove al centro di esso pone il lemma “dolce”, con la o tonica a fermare la voce del lettore.

Un altro importante aspetto della meditazione leopardiana di questo periodo riguarda la teoria del piacere. Il Leopardi deriva tale teoria dalla filosofia sensistica settecentesca, ma la determina e l’approfondisce con meditazioni culturali e personali. Il piacere è una condizione indefinita dell’uomo, in quanto irrealizzabile nella sua totalità: ciò che l’uomo prova è una serie di piaceri caratterizzati da limitatezza temporale, che interrompono una naturale condizione di insoddisfazione che cessa solo con la morte. Il compito della natura, in questa fase, è tuttavia quello di dispensarci di tali momenti di felicità, fornendoci le “illusioni” e attimi di “godimento”. Essa infatti attenua e lenisce il senso di finitezza e precarietà della vita umana. Allora come mai anche gli antichi, nella loro produzione poetica, spesso parlano dell’infelicità dell’uomo? In questa fase Leopardi non incolpa la ragione, ma il destino o gli dei (definizioni che rimandano ad unico concetto). Ma vedremo che tale spiegazione, che presumibilmente apparirà anche a lui insufficiente, sarà presto superata.

Tale posizione è illustrata mirabilmente in una delle più famose canzoni leopardiane, ancora appartenenti al primo periodo:

L’ULTIMO CANTO DI SAFFO

Placida notte, e verecondo raggio

della cadente luna; e tu che spunti

fra la tacita selva in su la rupe,

nunzio del giorno; oh dilettose e care

mentre ignote mi fur l’erinni e il fato,

sembianze agli occhi miei; già non arride

spettacol molle ai disperati affetti.

Noi l’insueto allor gaudio ravviva

quando per l’etra liquido si volve

e per li campi trepidanti il flutto

polveroso de’ Noti, e quando il carro,

grave carro di Giove a noi sul capo,

tonando, il tenebroso aere divide.

Noi per le balze e le profonde valli

natar giova tra’ nembi, e noi la vasta

fuga de’ greggi sbigottiti, o d’alto

fiume alla dubbia sponda

il suono e la vittrice ira dell’onda.

Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella

sei tu, rorida terra. Ahi di cotesta

infinita beltà parte nessuna

alla misera Saffo i numi e l’empia

sorte non fenno. A’ tuoi superbi regni

vile, o natura, e grave ospite addetta,

e dispregiata amante, alle vezzose

tue forme il core e le pupille invano

supplichevole intendo. A me non ride

l’aprico margo, e dall’eterea porta

il mattutino albor; me non il canto

de’ colorati augelli, e non de’ faggi

il murmure saluta: e dove all’ombra

degl’inchinati salici dispiega

candido rivo il puro seno, al mio

lubrico piè le flessuose linfe

disdegnando sottragge,

e preme in fuga l’odorate spiagge.

Qual fallo mai, qual sì nefando eccesso

macchiommi anzi il natale, onde sì torvo

il ciel mi fosse e di fortuna il volto?

In che peccai bambina, allor che ignara

di misfatto è la vita, onde poi scemo

di giovanezza, e disfiorato, al fuso

dell’indomita Parca si volvesse

il ferrigno mio stame? Incaute voci

spande il tuo labbro: i destinati eventi

move arcano consiglio. Arcano è tutto,

fuor che il nostro dolor. Negletta prole

nascemmo al pianto, e la ragione in grembo

de’ celesti si posa. Oh cure, oh speme

de’ più verd’anni! Alle sembianze il Padre,

alle amene sembianze eterno regno

diè nelle genti; e per virili imprese,

per dotta lira o canto,

virtù non luce in disadorno ammanto.

Morremo. Il velo indegno a terra sparto,

rifuggirà l’ignudo animo a Dite,

e il crudo fallo emenderà del cieco

dispensator de’ casi. E tu cui lungo

amore indarno, e lunga fede, e vano

d’implacato desio furor mi strinse,

vivi felice, se felice in terra

visse nato mortal. Me non asperse

del soave licor del doglio avaro

Giove, poi che perìr gl’inganni e il sogno

della mia fanciullezza. Ogni più lieto

giorno di nostra età primo s’invola.

Sottentra il morbo, e la vecchiezza, e l’ombra

della gelida morte. Ecco di tante

sperate palme e dilettosi errori,

il Tartaro m’avanza; e il prode ingegno

han la tenaria Diva,

e l’atra notte, e la silente riva.

Placida notte e pudico raggio della luna tramontante luna e tu stella che spunti tra il silente bosco della scoscesa rupe annunciando il mattino; piacevoli e gradite immagini al mio sguardo, quando ancora sconosciute erano la passione e il destino d’amore; oramai un dolce spettacolo non giova a chi è disperato. A noi vivifica un’inconsueta felicità quando il soffio del vento turbina per la piovigginosa aria e per i campi agitati, quando l’imponente carro di Giove scaglia fulmini sul nostro capo, squarciando il cielo. A noi giova annegare per i dirupi e le profonde valli, per noi la disordinata fuga delle greggi o il suono e la vincitrice forza dell’onda di un profondo fiume sulla non sicura sponda. // Bella la tua copertura, o cielo divino, e bella sei tu, terra ricoperta di rugiada: ah di questa infinita bellezza niente hanno fatto gli dei ed il triste destino alla povera Saffo. Ai tuoi superbi regni, o natura, data come misera e non gradita ospite e disprezzata amante, invano supplichevole sollevo il cuore e lo sguardo. A me non giova un campo soleggiato, o l’alba che spunta dalla porta del cielo; non giovano il canto di variopinti uccelli e non il mormorio delle foglie dei faggi: e dove all’ombra dei salici pendenti un limpido ruscello dispiega le sue acque trasparenti, quello stesso ruscello disprezzandomi sottrae al mio incerto piede le sue acque sinuose e fuggendomi urta contro le sue rive profumate. // Quale colpa, quale così vergognosa enormità mi ha macchiato prima di nascere, per cui così ostile il cielo e la fortuna mi fossero? In cosa peccai bambina, quando la vita ignorava il male, quando ormai privata del fiore della giovinezza, il filo della mia spenta vita si riavvolgeva nel fuso della irremovibile Parca? (Rivolgendosi a se stessa) La tua bocca pronuncia incauti parole: i futuri avvenimenti sono voluti da una misteriosa volontà. Tutto è mistero, al di fuori del nostro dolore. Figli non desiderati nascemmo per piangere, e il motivo sta nel grembo degli dei. Oh preoccupazioni o vane aspirazioni della mia gioventù. Giove ha dato alla gente dominio eterno alla beltà; non risplende in un corpo brutto la virtù per imprese gloriose, suono sapiente o capacità letteraria. // Moriremo. Con il brutto corpo sparso sulla terra, l’animo nudo fuggirà verso la morte e correggerà il crudele errore del destino. E tu (Faone) a cui mi strinse un inutile lungo amore ed una lunga fedeltà ed una illusoria implacabile passione, vivi felice, se felicemente possa vivere sulla terra un mortale. Giove non asperse su di me il soave liquore della felicità dal vaso cui raccoglieva raramente. Ogni giorno più felice della nostra vita vola via. Subentrano le malattie, la vecchiaia, e la minaccia della fredda morte: ecco, di tante sperate glorie e piacevoli svaghi, la morte mi avanza, il mio tenace ingegno lo possiede la regina dell’Infero (Proserpina), l’oscura notte e il silenzioso rivo.

Antoine-Jean Gros Sappho a Leucode (1801)

Questo testo, tra le canzoni di Leopardi, nella pubblicazione dei Canti da lui voluti, precede gli idilli, che invece verranno scritti prima. E’ un testo infatti del 1822, in cui si può misurare il classicismo leopardiano, ma come questo, al contrario di Foscolo, sia intessuto di elementi soggettivi e non più civili. Questa canzone è composta da quattro strofe di 18 versi sciolti, solo gli ultimi due che hanno rima baciata; i versi sono prevalentemente endecasillabi ad eccezione del penultimo che è settenario. Tale struttura risponde, secondo la retorica classica, ad un tema “gravissimo”, sia per la superiorità degli endecasillabi che per la quasi mancanza di rime.

Il tema, come ci dice egli stesso, è quello di “rappresentare l’infelicità di un animo delicato, nobile e caldo, posto in un corpo brutto e giovane”. Ciò ci conduce, direi quasi semplicisticamente, ad identificare la situazione del poeta recanatese con quella di Saffo. Ma se si accettasse una totale identificazione si perderebbe il senso ultimo di questo scritto. Troviamo infatti la concezione secondo la quale è il destino a serbarci un triste svolgersi della nostra esistenza, ma troviamo altresì un inizio di un ripensamento/approfondimento del ruolo della natura nella vita dell’uomo, come verrà poi sviluppato nelle Operette morali.

Operette morali: la morte della voce poetica: 1823 – 1826

Il giovane Leopardi, a seguito della corrispondenza col Giordani, aveva fortemente sentito la necessità di un allontanamento da Recanati e nel ’19 ci tentò, provando a fuggire. Scoperto dal padre, che temeva per la salute del giovane nonché, e forse ancor di più, delle meditazioni filosofiche politiche che nel figlio andavano maturando, lo fece desistere dal tentativo. Frustrato, senza poter più leggere, il nostro si lascerà andare a una più radicale meditazione che lo porta a riflettere sul senso della vita. Alla fine, col consenso del padre, ma siamo già nel ’22, riuscirà a partire e a raggiungere la grande città, Roma, ospite di uno zio, fratello della madre. Non sarà affatto entusiasta: laddove cercava un confronto vitale per l’affermazione della sua cultura, trova soltanto conformismo e grettezza; laddove cerca nelle vie la storia, non sa trovarla, perché si sente solo, non la conosce e non vuole sempre chiedere d’essere accompagnato. Vive in casa dello zio, circondato dall’affetto, ma non lo stesso che gli davano i fratelli a Recanati. Vi torna nel ’23 e sente che la poesia per lui non ha più voce. Accentua il sarcasmo sulla sua condizione ed inevitabilmente sulla condizione dell’uomo e medita di scrivere una serie di prose sul modello di Luciano di Samosata, scrittore irreverente del II secolo dopo Cristo. Nel 1824 scrive il corpus maggiore di esse (20) a cui se ne aggiungeranno 3 nel ’27 e due nel ’32. Nell’edizione definitiva, dettata da Leopardi a Ranieri ed uscita postuma, Leopardi ne eliminerà una, Dialogo di un lettore di umanità e Sallustio.

DIALOGO DI UN FOLLETTO E DI UNO GNOMO

FOLLETTO: Oh sei tu qua, figliuolo di Sabazio*? Dove si va?

GNOMO: Mio padre m’ha spedito a raccapezzare che diamine si vadano macchinando questi furfanti degli uomini; perché ne sta con gran sospetto, a causa che da un pezzo in qua non ci danno briga, e in tutto il suo regno non se ne vede uno. Dubita che non gli apparecchino qualche gran cosa contro, se però non fosse tornato in uso il vendere e comperare a pecore, non a oro e argento; o se i popoli civili non si contentassero di polizzine per moneta come hanno fatto più volte, o di paternostri di vetro, come fanno i barbari; o se pure non fossero state ravvalorate le leggi di Licurgo, che gli pare il meno credibile.

FOLLETTO: “Voi gli aspettate invan: son tutti morti”, diceva la chiusa di una tragedia dove morivano tutti i personaggi.

GNOMO: Che vuoi tu inferire?

FOLLETTO: Voglio inferire che gli uomini son tutti morti, e la razza è perduta.

GNOMO: Oh cotesto è caso da gazzette. Ma pure fin qui non s’è veduto che ne ragionino.

FOLLETTO: Sciocco, non pensi che, morti gli uomini, non si stampano più gazzette?

GNOMO: Tu dici il vero. Or come faremo a sapere le nuove del mondo?

FOLLETTO: Che nuove? che il sole si è levato o coricato, che fa caldo o freddo, che qua o là è piovuto o nevicato o ha tirato vento? Perché, mancati gli uomini, la fortuna si ha cavato via la benda, e messosi gli occhiali e appiccato la ruota a un arpione, se ne sta colle braccia in croce a sedere, guardando le cose del mondo senza più mettervi le mani; non si trova più regni né imperi che vadano gonfiando e scoppiando come le bolle, perché sono tutti sfumati; non si fanno guerre, e tutti gli anni si assomigliano l’uno all’altro come uovo a uovo.

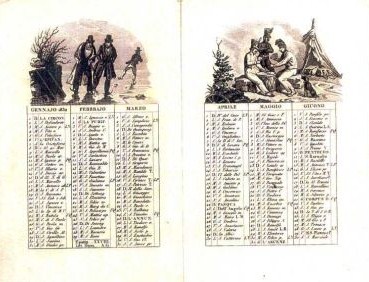

GNOMO: Né anche si potrà sapere a quanti siamo del mese, perché non si stamperanno più lunari.

FOLLETTO: Non sarà gran male, che la luna per questo non fallirà la strada.

GNOMO: E i giorni della settimana non avranno più nome.

FOLLETTO: Che, hai paura che se tu non li chiami per nome, che non vengano? o forse ti pensi, poiché sono passati, di farli tornare indietro se tu li chiami?

GNOMO: E non si potrà tenere il conto degli anni.

FOLLETTO: Così ci spacceremo per giovani anche dopo il tempo; e non misurando l’età passata, ce ne daremo meno affanno, e quando saremo vecchissimi non istaremo aspettando la morte di giorno in giorno.

GNOMO: Ma come sono andati a mancare quei monelli?

FOLLETTO: Parte guerreggiando tra loro, parte navigando, parte mangiandosi l’un l’altro, parte ammazzandosi non pochi di propria mano, parte infracidando nell’ozio, parte stillandosi il cervello sui libri, parte gozzovigliando, e disordinando in mille cose; in fine studiando tutte le vie di far contro la propria natura e di capitar male.

GNOMO: A ogni modo, io non mi so dare ad intendere che tutta una specie di animali si possa perdere di pianta, come tu dici.

FOLLETTO: Tu che sei maestro in geologia, dovresti sapere che il caso non è nuovo, e che varie qualità di bestie si trovarono anticamente che oggi non si trovano, salvo pochi ossami impietriti. E certo che quelle povere creature non adoperarono niuno di tanti artifizi che, come io ti diceva, hanno usato gli uomini per andare in perdizione.

GNOMO: Sia come tu dici. Ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia risuscitassero, e sapere quello che penserebbero vedendo che le altre cose, benché sia dileguato il genere umano, ancora durano e procedono come prima, dove essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per loro soli.

FOLLETTO: E non volevano intendere che egli è fatto e mantenuto per li folletti.

GNOMO: Tu folleggi veramente, se parli sul sodo.

FOLLETTO: Perché? io parlo bene sul sodo.

GNOMO: Eh, buffoncello, va via. Chi non sa che il mondo è fatto per gli gnomi?

FOLLETTO: Per gli gnomi, che stanno sempre sotterra? Oh questa è la più bella che si possa udire. Che fanno agli gnomi il sole, la luna, l’aria, il mare, le campagne?

GNOMO: Che fanno ai folletti le cave d’oro e d’argento, e tutto il corpo della terra fuor che la prima pelle?

FOLLETTO: Ben bene, o che facciano o che non facciano, lasciamo stare questa contesa, che io tengo per fermo che anche le lucertole e i moscherini si credano che tutto il mondo sia fatto a posta per uso della loro specie. E però ciascuno si rimanga col suo parere, che niuno glielo caverebbe di capo: e per parte mia ti dico solamente questo, che se non fossi nato folletto, io mi dispererei.

GNOMO: Lo stesso accadrebbe a me se non fossi nato gnomo. Ora io saprei volentieri quel che direbbero gli uomini della loro presunzione, per la quale, tra l’altre cose che facevano a questo e a quello, s’inabissavano le mille braccia sotterra e ci rapivano per forza la roba nostra, dicendo che ella si apparteneva al genere umano, e che la natura gliel’aveva nascosta e sepolta laggiù per modo di burla, volendo provare se la troverebbero e la potrebbero cavar fuori.

FOLLETTO: Che maraviglia? quando non solamente si persuadevano che le cose del mondo non avessero altro uffizio che di stare al servigio loro, ma facevano conto che tutte insieme, allato al genere umano, fossero una bagatella. E però le loro proprie vicende le chiamavano rivoluzioni del mondo e le storie delle loro genti, storie del mondo: benché si potevano numerare, anche dentro ai termini nella terra, forse tante altre specie, non dico di creature, ma solamente di animali, quanti capi d’uomini vivi: i quali animali, che erano fatti espressamente per coloro uso, non si accorgevano però mai che il mondo si rivoltasse.

GNOMO: Anche le zanzare e le pulci erano fatte per benefizio degli uomini?

FOLLETTO: Sì erano; cioè per esercitarli nella pazienza, come essi dicevano.

GNOMO: In verità che mancava loro occasione di esercitar la pazienza, se non erano le pulci.