Lucio Anneo Seneca

Notizie biografiche

Seneca è un intellettuale spagnolo, nato nella Spagna Betica, più precisamente a Cordova, forse nel 4 a. C. da una ricchissima familia d’antica nobiltà provinciale. Il padre, conosciuto come Seneca il retore, autore di una raccolta di declamationes, attraverso le quali voleva avviare i figli alle carriera politica, si formò a Roma, mentre la madre Elvia, si dedicò all’educazione dei tre figli maschi, uno dei quali, è il padre del poeta Lucano.

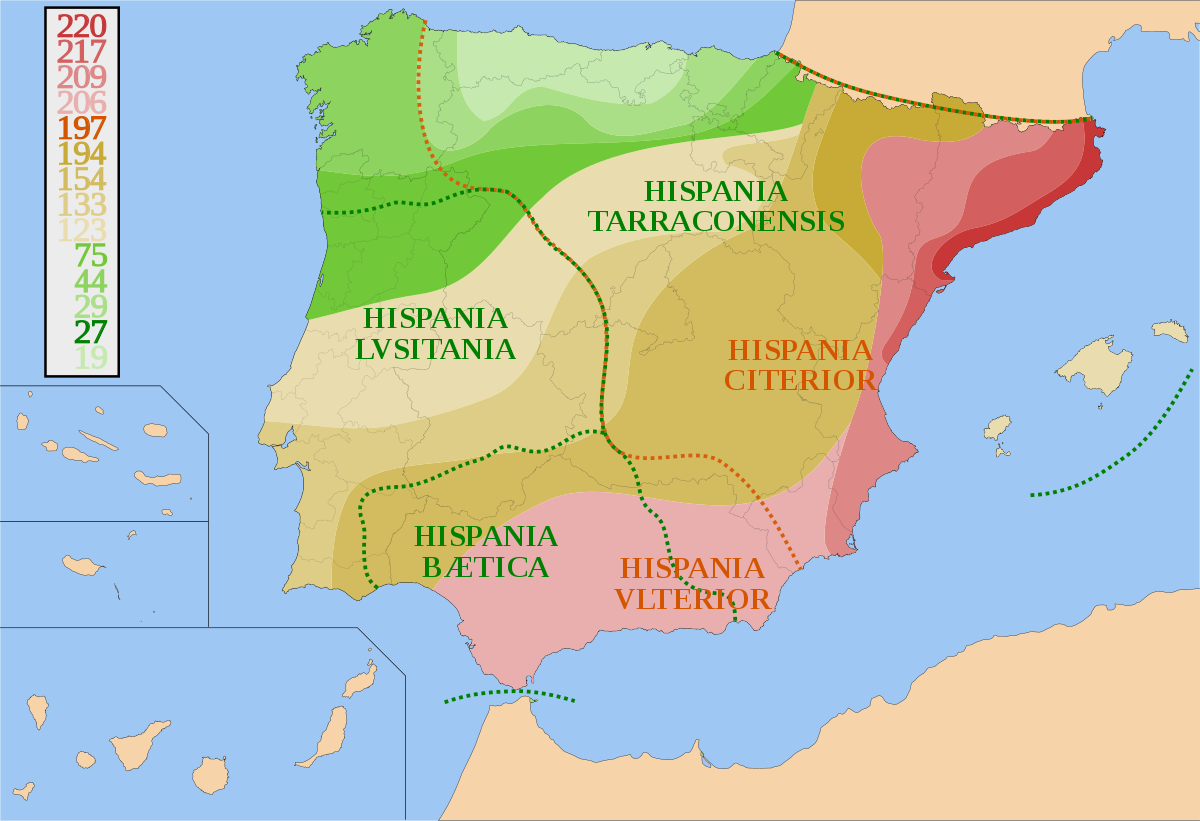

La Spagna Romana

Lucio Anneo Seneca, giunto insieme ad una zia in giovane età a Roma per intraprendere l’attività politica, frequenta insegnanti di formazione neopitagorica e stoica, all’interno della cosiddetta scuola dei Sestii, che gli insegnarono a vivere in modo assolutamente austero. E’ ancora discusso se il suo viaggio in Egitto a seguito di una zia, il cui marito era lì come governatore, sia stato determinato da esclusivi problemi medici (aveva un’affezione cronica polmonare) o “opportunistici” (Tiberio aveva chiuso le scuole filosofiche, tra cui quella in cui si era formato). Al suo rientro inizia l’attività oratoria e politica, ricoprendo il ruolo di questore. E’ da subito considerato così bravo da essere salvato da un’amante di Caligola da morte certa per gelosia dell’imperatore (più probabile che abbia tenuto un discorso “troppo libertario”). Subisce tuttavia l’esilio (dal 41 al 48 d. C.) da parte di Claudio: sembra infatti che sua moglie, Messalina, lo avesse accusato di avere rapporti sessuali con Giulia Lavilla (sorella di Caligola).

L’imperatore Claudio

Quando Claudio sposa Agrippina, cade l’accusa e il filosofo spagnolo può tornare nella capitale. Infatti la nuova moglie di Claudio lo vuole a fianco a sé nell’educare il giovane figlio Nerone.

Nerone

Sembra infatti che alla morte “procurata” dell’imperatore, la donna abbia partecipato attivamente e, una volta messo sul trono il diciassettenne figlio, abbia messo in atto, insieme al filosofo e al prefetto del pretorio Afranio Burro, una vera e propria triade di potere. Inizia quello che la storiografia definisce quinquennium Neronis (51 – 58 d. C.) nella quale il governo neroniano viene seguito e guidato dal filosofo, che sembra anche “intellettualmente giustificare” l’uccisione di Britannico (figlio di Claudio e Messalina) motivandola secondo la regione di stato: d’altronde parte dei beni del figlio dell’imperatore vengono incamerati dal filosofo che inizia a possedere un ingente bottino.

Agrippina

Tutto cambia nel 59: Nerone decide di far fuori la madre che s’oppone al suo matrimonio con Poppea; l’illusione di fare del giovane imperatore un sovrano illuminato cade. Nonostante tutto cerca di rimanergli a fianco ma, morto Burro e salito al potere Tigellino, per lui non c’è più niente da fare. Chiede e gli viene concesso di ritirarsi dalla vita politica: si allontana in un suo possedimento con sua moglie Paolina e si dà ad una profonda speculazione filosofica che troverà spazio in alcune opere fondamentali. Pur lontano da ogni attività pubblica viene accusato da Nerone, se non di far parte, d’aver saputo e non aver ostacolo il tentativo di colpo di stato del nobile Gaio Calpurnio Pisone (d’altra parte suo nipote Lucano sembra ne facesse parte attiva). Il 19 aprile del 65 gli viene ordinato d’uccidersi: senza porre alcun indugio, come pure lo stoicismo gli insegnava, si toglie la vita tagliandosi le vene. La moglie avrebbe voluto seguirlo, ma Nerone non vuole, sarebbe apparso agli occhi dell’opinione pubblica “troppo dispotico”.

Manuel Domínguez Sánchez, Il suicidio di Seneca, 1871

Opere

La produzione senecana è piuttosto corposa e sembra comprendere vari ed importanti generi della letteratura latina:

- La prosa filosofica (in cui fa parte anche l’Epistolario), che aveva, come grande ed unico precedente Cicerone;

- La satira menippea, con l’Apokolokyntosis o Ludus de morte Claudii;

- Il teatro drammatico con le cothurnatae (le uniche pervenuteci della letteratura latina);

- La poesia lirica con gli Epigrammi (ancora dibattuta la loro attribuzione).

Ciò che invece suscita un vero e proprio problema critico è la loro datazione. Di fronte a tale difficoltà lo studio di tale opere pertanto si svolge o per generi o per temi. Cercheremo per quanto possibile di seguirli entrambi.

Opere filosofiche

Le opere filosofiche sono costituite da 10 Dialoghi in dodici libri; 3 trattati (di cui uno “scientifico”) e, la più importante di tutti le Epistulae ad Lucilium.

Dialoghi

Il termine con cui ci sono pervenute un gruppo di opere monografiche, ad eccezione del De ira in tre libri, trae il suo titolo da coloro che volevano apparentarle al genere filosofico-morale d’origine greca. Tuttavia, pur non trattandosi di veri e propri dialoghi, l’utente, cui l’opera è rivolta, è ben presente in espressioni come “tu dirai”, “qualcuno potrà pensare” dove tale formulazioni servono a puntellare il monologo dell’autore. Pur avendo, non senza oscillazioni, una panoramica che ce ne indica la datazione le dividiamo al loro interno in Consolationes e in piccole trattazioni che pur non essendo prettamente dialogate, nascondono un “tu generico”.

Le Consolationes erano un genere assai praticato in Grecia il cui scopo era quello di “consolare”, sulla base di riflessioni morali, sorrette dalla filosofia, chi avesse subito un qualche evento negativo; nella letteratura latina tale genere era stato già svolto da Cicerone nel De consolatione per la morte della figlia Tullia. Nel corpus dei Dialogi ne troviamo tre:

Consolatio ad Marciam: probabilmente la prima opera senecana, scritta sotto il periodo di Caligola. Marcia, infatti, era la figlia di Cremuzio Cordo, storico la cui colpa fu quella di esaltare gli uccisori di Cesare, senza far menzione di Augusto. Messo a morte e bruciata la sua opera, sembra che sotto il regno del giovane imperatore fosse stata permessa la ripubblicazione dell’opera da qualche esemplare rimasto. Ciò ci offre la possibilità di considerare il fatto che Seneca non avrebbe certamente scritto in un inno alla libertà senza che il potere lo accettasse. Il tema fondamentale di questa consolatio è, appunto, consolare la giovane donna per la morte del figlio, suicidatosi giovanissimo. L’argomentazione è fondamentalmente stoica. La morte non è né bene né male, ma se concepita con ragione essa costituisce un perfetto accordo con il corso della natura, verso cui tutti dobbiamo attenerci.

Morte di un bimbo

LA MORTE NON E’ MALE

19, 4-5

Quid igitur te, Marcia, movet? utrum quod filius tuus decessit an quod diu non vixit? Si quod decessit, semper debuisti dolere; semper enim scisti moriturum. Cogita nullis defunctum malis adfici, illa quae nobis inferos faciunt terribiles, fabulas esse, nullas imminere mortuis tenebras nec carcerem nec flumina igne flagrantia nec Oblivionem amnem nec tribunalia et reos et in illa libertate tam laxa ullos iterum tyrannos: luserunt ista poetae et vanis nos agitavere terroribus. Mors dolorum omnium exsolutio est et finis ultra quem mala nostra non exeunt, quae nos in illam tranquillitatem in qua antequam nasceremur iacuimus reponit. Si mortuorum aliquis miseretur, et non natorum misereatur. Mors nec bonum nec malum est: id enim potest aut bonum aut malum esse quod aliquid est; quod vero ipsum nihil est et omnia in nihilum redigit, nulli nos fortunae tradit. Mala enim bonaque circa aliquam versantur materiam: non potest id fortuna tenere quod natura dimisit, nec potest miser esse qui nullus est.

Cosa, dunque, ti sconvolge, o Marcia? che tuo figlio sia morto o che non visse a lungo? Se (è) per il fatto che è morto, sempre avresti dovuto soffrire; sempre, infatti, hai saputo (che lui) era destinato a morire. Pensa che il defunto non è toccato da alcun male, che quelle cose che a noi rendono terribili gli inferi, sono favole, che sui morti non incombe nessuna tenebra, né carcere, né fiumi ribollenti di fuoco, né il Lete né tribunali, né colpevoli e in quella libertà tanto ampia di nuovo alcun tiranno: i poeti inventarono per gioco queste cose e ci terrorizzarono con vani terrori. La morte è lo scioglimento di tutti i dolori ed (è) il confine oltre il quale i nostri mali non procedono, che ci ripone in quella tranquillità nella quale ci trovammo prima di nascere. Se qualcuno prova pietà per i morti, abbia pietà anche per i non nati. La morte non è né bene né male infatti può essere bene o male ciò che è qualcosa; ciò che in verità è esso stesso nulla e riconduce ogni cosa al nulla, non ci consegna ad alcun destino. I mali e i beni, infatti, si volgono intorno a qualche materia: non può il destino tenere ciò che la natura ha mandato via, né può esser misero colui che è nulla.

L’importanza di questo primo testo senecano sta nell’affrontare in modo deciso il concetto di morte, che all’inizio sembra, invece, legarsi al concetto epicureo dell’allontanamento delle passioni. In un altro paragrafo, invece, è bene messa in luce l’indifferenza della morte, in quanto essa non è, non potendo mutare/essere mutata. Ciò che non può accordarsi con ciò che è (la natura) non esiste come bene o male, ma come assente da qualsiasi giudizio, quindi da non temere.

Consolatio ad Helviam matrem: è forse un’opera scritta nei primi anni dell’esilio in Corsica ed è rivolta a “consolare” la madre Elvia per la mancanza del figlio. Viene considerata dalla critica la più partecipata e, sebbene ripeta alcuni precetti tipici della filosofia stoica, in essa troviamo un sincero invito alla genitrice affinché non soffra. Infatti in questa piccola monografia la ricerca della virtù non possiede luogo, ma soltanto l’anima di chi vuole arrivare a possederla. Pertanto pur così lontano egli non cesserà di studiare e consiglia alla madre, appunto, di vincere la tristezza migliorando la conoscenza che sola può avvicinarla alla virtù.

Immagine di due fratelli, liberti arricchiti, in un ritratto del Museo del Cairo

Consolatio ad Polybium: venne scritta durante la permanenza in esilio in Corsica, per volere dell’imperatore. Polibio era un potente liberto di Claudio al quale era morto un giovane fratello. Se il tema che sottintende il concetto di morte è lo stesso di quello rivolto a Marcia, ben diverso è l’atteggiamento di smaccata adulazione verso l’imperatore, dal quale sperava di poter essere richiamato:

ELOGIO DI CLAUDIO

12, 3

Non desinam totiens tibi offerre Caesarem: illo moderante terras et ostendente quanto melius beneficiis imperium custodiatur quam armis, illo rebus humanis praesidente non est periculum, ne quid perdidisse te sentias; in hoc uno tibi satis praesidi, solaci est. Attolle te et, quotiens lacrimae suboriuntur oculis tuis, totiens illos in Caesarem derige: siccabuntur maximi et clarissimi conspectu numinis; fulgor eius illos, ut nihil aliud possint aspicere, praestringet et in se haerentes detinebit.

lo non cesserò ogni volta di ricordarti Cesare. Finché egli continuerà a governare il mondo ed a dimostrare quanto i benefici contribuiscano più delle armi a mantenere uno Stato, finché egli continuerà a presiedere alle attività degli uomini, non c’è il pericolo che tu t’accorga di aver perduto qualche cosa. In lui solo, troverai la sufficiente difesa, il sufficiente conforto. Risollevati, ed ogni volta che ti sentirai salire le lacrime agli occhi, volgili a Cesare. Si asciugheranno alla vista di quel sommo e potentissimo nume; il suo splendore li abbacinerà talmente che non potranno vedere altro e li terrà avvinti a se stesso.

Il passo qui riportato ci serve soprattutto per mostrarci l’atteggiamento ambiguo di Seneca nei confronti del potere. Per ottenere il ritorno dalla Corsica il nostro non pone limiti ad una smaccata adulazione, per poi capovolgerla totalmente in un’altrettanto smaccata denigrazione dell’imperatore nell’Apokolokyntosis.

Possiamo raggruppare altre tre piccole monografie per la dedica ad Anneo Sereno, alto funzionario della corte imperiale. Di datazione incerta, esse tuttavia possono delineare un percorso ideale verso la saggezza. Esse sono:

De constantia sapientis: di difficile collocazione, mira a delineare la figura del saggio capace di sopportare le altrui offese, emulo della sapienza divina; tale capacità deve svolgersi nei rapporti con gli altri, in cui il saggio mostra tutta la pazienza e magnanimità.

De tranquillitate animi: è scritta probabilmente nell’immediatezza che segue il quinquennio neroniano per il tema che propone. Egli infatti conforta l’amico Sereno in un momento difficile che l’amico sta vivendo. Infatti anche egli condivide questa difficoltà, dettata da insicurezza per il futuro. Si tratta appunto di “disegnare”, nell’impellenza dei tempi, un piano per trascorrere con serenità il resto della vita. Si tratta cioè di coltivare la tranquillitas, che si deve esplicare nel giovamento degli altri fintantoché la politica lo permetta e quando, appunto, sarà preso dai negotia, dagli obblighi che deve allo stato; nello studio e nell’abbandono dei falsi piaceri, nel momento in cui questo impegno finirà. Ma i due momenti non devono essere separati: possono convivere in modo armonioso, raggiungendo quella tranquillitas che permette al saggio di vivere (o cercare di vivere) in accordo con la sua ratio.

Immagine efficace per illustrare il libro di Seneca

INSTABILITA’ UMANA

(II, 6-7)

Innumerabiles deinceps proprietates sunt, sed unus effectus vitii, sibi displicere. Hoc oritur ab intemperie animi et cupiditatibus timidis aut parum prosperis, ubi aut non audent quantum concupiscunt, aut non consequuntur et in spem toti prominent; semper instabiles mobilesque sunt, quod necesse est accidere pendentibus. Ad vota sua omni via tendunt et inhonesta se ac difficilia docent coguntque, et ubi sine praemio labor est, torquet illos inritum dedecus, nec dolent prava se (sed) frustra voluisse. Tunc illos et paenitentia coepti tenet et incipienti timor subrepitque illa animi iactatio non invenientis exitum, quia nec imperare cupiditatibus suis nec obsequi possunt, et cunctatio vitae parum se explicantis et inter destituta vota torpentis animi situs.

Innumerevoli infine sono i casi, ma uno è l’effetto dell’errore, la scontentezza di sé. Questa nasce dalla mancanza d’equilibrio e da desideri troppo deboli oppure non appagati, quando gli uomini non osano fare ciò che desiderano oppure non lo conseguono, e si protendono interamente verso la speranza. Sono sempre instabili e mutevoli, come inevitabilmente accade a chi è in sospeso. Cercano con ogni mezzo di realizzare le loro aspirazioni, insegnano e impongono a se stessi azioni disoneste e difficili, e quando la fatica resta senza ricompensa, li tormenta l’essersi disonorati senza frutto, e soffrono non per aver voluto il male, ma per averlo voluto invano. Allora li prende il pentimento di ciò che hanno iniziato e la paura di ricominciare, e s’insinua in loro l’agitazione propria di chi non trova una via d’uscita perché non è in grado né di comandare né di obbedire ai propri desideri, e l’incertezza di una vita che non trova la sua strada e il torpore di un animo che s’infiacchisce tra ambizioni frustrate.

Il passo oltre a mostrarci l’instabilità umana che non permetterà mai il raggiungimento della tranquillitas, sembra alludere proprio all’impossibilità dello stesso di realizzarsi all’interno di un sistema in chi la “saggezza” stava per essere completamente bandita. Ma qui, quello cui dà prova e costituirà l’enorme sua fortuna per tanti secoli è la perfetta conoscenza dell’uomo e delle sue contraddizioni.

De otio: siamo già probabilmente nel ritiro senecano dovuto all’allontanamento della corte. Di questa monografia non possediamo né la parte iniziale, né la finale. Prima d’addentrarci nel vero e proprio discorso del filosofo latino, sembra più opportuno ricordare che per la nobilitas romana l’otium è tutto ciò che accade al di fuori dell’attività per lo stato. Ora se in età tardo repubblicana l’ozio sallustiano e ciceroniano era servito ad entrambi per produrre opere utili alla società, per Seneca esso risponde invece all’allontanamento da qualsiasi interesse esterno, per indirizzarsi, attraverso una vita contemplativa, verso la saggezza interiore con cui poter giovare “individualmente” agli altri.

Altre due li dedica al fratello maggiore Novato (che, adottato aveva preso il nome del protettore Gallione), che sono:

De vita beata: si può considerare una monografica d’argomento teorico in cui Seneca confuta alcuni principi dell’epicureismo. La parte di maggior spicco riguarda la difesa che egli fa riguardo il suo stile di vita, criticata aspramente dai cinici (corrente filosofica dalla vita randagia e poverissima con cui cercavano di allontanarsi da qualsiasi bisogno):

LA CATTIVERIA DEI CRITICI

(XVIII, 2)

Nec malignitas me ista multo veneno tincta deterrebit ab optimis; ne virus quidem istud quo alios spargitis, quo vos necatis, me inpediet quo minus perseverem laudare vitam non quam ago sed quam agendam scio, quo minus virtutem adorem et ex intervallo ingenti reptabundus sequar.

Non mi allontanerà dalle ottime cose questa malignità, ricoperta con molto veleno; neppure questo virus con cui infettate gli altri, con cui vi uccidete, mi impedirà quanto meno di continuare ad amare la vita non quella che faccio, ma quella che so di dover fare, quanto meno di adorare la virtù e di seguirla da lontano strisciando.

Forse non erano proprio di Sallustio: ma questo è quello che rimane degli Horti Sallustiani

De ira libri III: La composizione dell’opera è sicuramente posteriore alla morte di Caligola, se qui viene descritto come personaggio nefasto, preda di questo sentimento che ne ha ottenebrato la ragione. E’ un vero e proprio discorso stoico sui sentimenti e più precisamente su quello che più si allontana dalla vita armonica che il saggio deve perseguire.

Una fra le più importanti sembra l’abbia dedicata al suocero Paolino:

De brevitate vitae in cui il nostro affronta uno dei temi centrali dell’intera sua opera, quello del tempo. Infatti al padre della moglie, andato in riposo, insegna a “non sprecare” il tempo, ma ad investirlo in occupazioni proficue.

De brevitate vitae: immagine di copertina

E’ DAVVERO BREVE IL TEMPO DELLA VITA?

Capitolo 1

Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignitate conqueritur, quod in exiguum aevi gignimur, quod haec tam velociter, tam rapide dati nobis temporis spatia decurrant, adeo ut exceptis admodum paucis ceteros in ipso vitae apparatu vita destituat. Nec huic publico, ut opinantur, malo turba tantum et imprudens vulgus ingemuit: clarorum quoque virorum hic adfectus querellas evocavit. Inde illa maximi medicorum exclamatio est, “vitam brevem esse, longam artem”; inde Aristotelis cum rerum natura exigentis minime conveniens sapienti viro lis est: “aetatis illam animalibus tantum indulsisse ut quina aut dena saecula educerent, homini in tam multa ac magna genito tanto citeriorem terminum stare”. Non exiguum temporis habemus, sed multum perdidimus. Satis longa vita et in maximarum rerum consummationem large data est, si tota bene conlocaretur; sed ubi per luxum ac negligentiam diffluit, ubi nulli bonae rei inpenditur, ultima demum necessitate cogente quam ire non intelleximus transisse sentimus. Ita est: non accipimus brevem vitam sed fecimus nec inopes eius sed prodigi sumus. Sicut amplae et regiae opes, ubi ad malum dominum pervenerunt, momento dissipantur, at quamvis modicae, si bono custodi traditae sunt, usu crescunt, ita aetas nostra bene disponenti multum patet.

Paolino, la maggior parte dei mortali si lamenta della ingenerosità della natura, perché siamo generati per un tempo breve, perché questi spazi di tempo concessoci scorrono tanto velocemente e tanto rapidamente, sicché, a parte molto pochi, la vita abbandona altri nella stessa preparazione della vita. Né soltanto la folla e il volgo ignorante si sono lamentati, come credo, per questo male comune, questo stato d’animo provoca lamentele anche di uomini famosi. Da qui nasce l’affermazione del più grande dei medici che “la vita è breve, lunga l’arte”; da qui la disputa di Aristotele, sconveniente ad un uomo saggio, che disputa con la natura: “quella ha offerto una così lunga età agli animali da condurla cinque o dieci generazioni l’una, all’uomo generato per molte e grandi imprese il termine sta molto al di qua”. Non abbiamo un tempo esiguo, ma molto lo consumiamo. La vita è lunga abbastanza e ci è stata affidata largamente per il compimento di grandi imprese, se fosse impiegata bene; ma quando si perde per il lusso e la trascuratezza, quando si spende per nessuna cosa buona, ed infine quando giunge l’ultimo momento, percepiamo che è trascorsa e non abbiamo capito che lei stava andando via. E’ così: non riceviamo una breve vita, ma la rendiamo breve, né siamo poveri di essa, ma ricchi. Come ricchezze ampie e regali, quando sono giunte ad un padrone maldestro, si disperdono in un momento, ma, sebbene modeste, sono affidate ad un buon custode, crescono con l’uso, così il nostro tempo è molto esteso per chi è ben disposto.

Quello qui proposto è un tema ossessivo, tanto da essere sviluppato, più volte nel capolavoro delle Epistulae. E’ chiaro l’atteggiamento contro chi ha una concezione “oggettiva” del tempo, per cui il tempo è “fuori di noi”; per il filosofo romano il tempo è soggettivo e diventa breve o lungo secondo l’utilizzo che noi ne facciamo: se lo sprechiamo è breve in quanto non dedicandoci alle cose fondamentali esse ci sfuggono, ma se ci dedicassimo con costanza e saggezza ad esse il tempo sarebbe certamente abbastanza.

Mentre una delle ultime la dedica all’amico Lucilio, destinatario del suo epistolario:

De providentia: viene in quest’operetta trattato il tema fondamentale dell’unità razionale del cosmo, che tende verso un fine naturale e quindi divino. Affronta quindi il tema del “male” e anch’esso rientra in questo piano, per rafforzarci e renderci degni di tale disegno.

Trattati

Di Seneca ci sono giunti tre trattati, uno scritto quando ancora era “maestro” di Nerone, il De clementia; un altro, di difficile collocazione cronologica è il De beneficiis di forte impostazione stoica e l’ultimo, scritto in ritiro, che è un vero e proprio trattato scientifico, Naturales questiones.

Edoardo Barròn. Seneca e Nerone (1904)

Il più politico, e certamente il più importante dei tre è il De clementia, in tre libri, di cui ci sono pervenuti il primo e l’inizio del secondo:

CLEMENZA DI AUGUSTO

(I, 10)

Ignovit abavus tuus victis; nam si non ignovisset, quibus imperasset? Sallustium et Cocceios et Deillios et totam cohortem primae admissionis ex adversariorum castris conscripsit; iam Domitios, Messalas, Asinios, Cicerones, quidquid floris erat in ci–vitate, clementiae suae debebat. Ipsum Lepidum quam diu mori passus est! Per multos annos tulit ornamenta principis retinentem et pontificatum maximum non nisi mortuo illo transferri in se passus est; maluit enim illum honorem vocari quam spolium. Haec eum clementia ad salutem securitatemque perduxit; haec gratum ac favorabilem reddidit, quamvis nondum subactis populi Romani cervicibus manum imposuisset; haec hodieque praestat illi famam, quae vix vivis principatibus servit.

Il tuo antenato perdonò ai vinti; infatti se non avesse perdonato, a chi avrebbe comandato? Arruolò Sallustio, i Coccei e i Delii e tutto il seguito di prima qualità (prendendoli) dagli avversari; anche i Domizi, i Messala, gli Asini, i Ciceroni, qualunque fiore fosse in città, lo doveva alla sua clemenza. Quanto a lungo aspettò la morte di Lepido! Per molti anni tollerò che lui mantenesse le insegne di principe e sopportò che il pontificato massimo non gli fosse trasferito se non dopo la sua morte; preferì infatti che quello fosse chiamato onore piuttosto che mancanza di esso. Questa clemenza gli garantì la salute e la sicurezza, gli diede la gratitudine e il favore popolare, nonostante avesse imposto la mano sul collo dei Romani non ancora sottomesso; questa clemenza oggi solleva la (sua) fama rispetto sugli altri, che appena serve agli attuali principati.

Come si vede in questo passo, certamente scritto per Nerone, egli in quest’opera riflette, da un punto di vista “politico”, ciò che deve guidare un monarca. Nessuna libertà rimpianta, nessuna repubblica da restaurare, ma l’accettazione incondizionata del principato come unica forma di governo attuale. Allora si tratta di buon governo: l’esempio augusteo è illuminante. Nulla dev’essere più dovuto, tutto quello che si può dev’essere elargito; aspettare con pazienza, farsi amici i nemici solo così – come dice nel passo – si può governare. Augusto c’è riuscito con un popolo non subiectus; se Nerone, visti anche i predecessori, lo sapesse imitare, non solo lo eguaglierebbe, ma lo supererebbe in virtù. D’altra la parte un monarca illuminato che guida con ragione il popolo è lo specchio del logos che guida l’universo.

Il De beneficiis risale al suo ozio forzato in sette libri. Si tratta appunto di analizzare la casistica attraverso la quale mettere in atto atteggiamenti e gesti legati alla filantropia; i tempi giusti in cui essa va esplicitata, il concetto di dono e di scambio. Rivolgendosi alle classi alte egli sembra voler dire loro di adoperarsi socialmente proprio sotto il segno del beneficio e della solidarietà, ma sarebbe un errore non leggere in questo testo un chiaro riferimento a Nerone che nei suoi confronti non ha mostrato alcuna gratitudine dopo tutti i benefici che lo stesso filosofo gli ha donato.

Le Naturales quaestiones, dedicate a Lucilio, è un’opera dossografica (raccolta di argomenti eruditi) il cui contenuto è scientifico, un unicum nel corpus delle opere senecane. é composta da otto libri indipendenti tra loro in quanto ognuno tratta di un singolare fenomeno naturale. Il suo fine è pedagogico e vuole insegnare a non temere più i fenomeni atmosferici e a liberarli dalla superstizione da cui sono circondati per colpa dell’ignoranza. Essi fanno parte, infatti, di quell’unico principio regolatore che attraverso la ratio governa l’unicità della natura.

Manoscritto delle Naturales questiones per la corona catalano aragonese

SCIENZA E PROGRESSO

(VII, 3-5)

Quid ergo miramur cometas, tam rarum mundi spectaculum, nondum teneri legibus certis nec initia illorum finesque notecere, quorum ex ingentibus intervallis recursus est? Nondum sunt anni mille quingenti ex quo Graecia stellis numeros et nomina fecit, multaeque hodie sunt gentes quae facie tantum noverunt caelum, quae nondum sciunt cur luna deficiat, quare obumbretur. Haec apud nos quoque nuper ratio ad certum perduxit. Veniet tempus quo ista quae nunc latent in lucem dies extrahat et longioris aevi diligentia. Ad inquisitionem tantorum aetas una non sufficit, ut tota caelo vacet; quid quod tam paucos annos inter studia ac vitia non aequa portione dividimus? Itaque per successiones ista longas explicabuntur. Veniet tempus quo posteri nostri tam aperta nos nescisse mirentur. Harum quinque stellarum, quae se ingerunt nobis, quae alio atque alio occurrentes loco curiosos nos esse cogunt, qui matutini vespertinique ortus sint, quae stationes, quando in rectum ferantur, quare agantur retro, modo coepimus scire; utrum mergeretur Iupiter an occideret an retrogradus esset, – nam hoc illi nomen imposuere cedenti, – ante paucos annos didicimus.

Perché, dunque, ci meravigliamo che le comete, spettacolo che il mondo ci offre così raramente, non siano ancora ricondotte a leggi fisse e che non ci sia ancora noto il corso di questi fenomeni che si ripresentano a distanza di moltissimo tempo? Non sono ancora passati millecinquecento anni da quando la Grecia contò e diede un nome alle stelle, e ancor oggi esistono molti popoli che conoscono il cielo soltanto nel suo aspetto, che non sanno ancora perché la luna si eclissi, perché si oscuri: anche presso di noi solo recentemente la scienza ha raggiunto delle certezze su questi argomenti. Verrà il giorno in cui il tempo e lo studio attento da parte di molte generazioni porteranno alla luce queste conoscenze che per ora rimangono nascoste; una sola vita, anche se consacrata interamente allo studio del cielo, non sarebbe sufficiente per completare una ricerca così sterminata: che dire del fatto che noi dividiamo in parti ineguali fra lo studio e il vizio quei pochi anni che abbiamo? Pertanto, questi fenomeni verranno spiegati attraverso lunghe successioni di studiosi. Verrà il giorno in cui i nostri discendenti si meraviglieranno che noi abbiamo ignorato cose tanto evidenti. Per quanto concerne questi cinque pianeti che attirano il nostro interesse, che stimolano la nostra curiosità apparendo ora in un punto ora in un altro, abbiamo da poco cominciato a sapere come sorgono al mattino e alla sera, dove si fermano, quando si muovono in avanti, perché ritornano indietro; se Giove si immerga o tramonti o sia retrogrado (questo è, infatti, il nome che gli è stato assegnato quando si ritira), l’abbiamo appreso pochissimi anni fa.

Interessante è il discorso, in questo VII libro sulle comete, che Seneca fa riguardo la “limitatezza” della conoscenza; il non sapere ora con certezza la verità su di esse, non deve intaccare la validità del sapere scientifico; la nostra vita non basta, ci vorranno molte generazioni affinché si giunga ad una verità: insomma il sapere scientifico, oggi come ieri, è sempre in continuo divenire.

Epistulae ad Lucilium

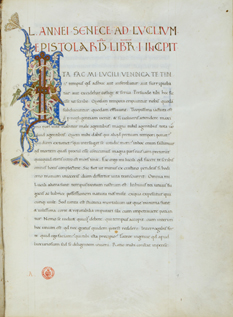

Codice delle Epistulae ad Lucilium

Le Epistulae ad Lucilium o più esattamente le Epistulae morales ad Lucilium costituiscono il capolavoro letterario di Seneca. Scritte nell’ultima parte della sua vita esse sono 124, suddivise in venti libri, ma sappiamo, per una testimonianza indiretta di Aulo Gellio, scritta quindi dopo un secolo, che lui aveva citato una lettera tratta dal XXII libro; da ciò si arguisce che l’opera fosse più ampia. Il destinatario delle sue opere è Lucilio, giovane equestre, all’epoca procuratore imperiale in Sicilia, a cui il nostro aveva già dedicato il dialogo De providentia ed il trattato Naturales quaestiones. Si tratta di lettere realmente scritte e ricevute, ma, sebbene il lettore fosse ben individualizzato nella figura del giovane amico, sembrano siano destinate ad una più ampia cerchia di lettori, se lo stesso Seneca afferma che il suo lavoro è finalizzato ai posteri. Si può notare, a livello di struttura, come l’opera, insieme al suo lettore, cresca: nei primi tre libri egli “impara” dal maestro; in seguito il rapporto fra i due diventa sempre più paritario. Per ciò che riguarda i temi, essi non si discostano da quelli già da trattati:

- in due lettere si ritrova il genere delle consolationes (la morte di un amico di Lucilio e la morte di un comune amico);

- il tema della morte e dell’uguaglianza di tutti di fronte ad essa;

- la concezione del tempo;

- la centralità dell’anima;

- il rapporto tra l’anima e la ratio;

- la virtù e la contemplazione del divino;

- la frugalità antica.

Come si può notare non vi è una diversa riflessione tra quanto già elaborato e le lettere; ciò che le rende caratteristiche sono proprio il modo in cui egli affronta i vari argomenti: la forza persuasiva infatti, la ottiene maggiormente sia attraverso la quotidianità, sia attraverso gli exempla tratti da i personaggi famosi. Ma il tema che sottende tutta l’opera è il modo in cui egli la scrive: lo stile costituisce un continuo pensiero, tanto da fargli affermare, nella lettera 115 oratio cultus animi est, “lo stile è espressione dell’anima”. Eppure lo stile senecano non è affatto semplice, ricco com’è, per semplificare, di anafore, parallelismi, nonché di “frasi ad effetto”. Ma se solo pensassimo a qual era la tendenza dell’oratoria del tempo, così ben raffigurata nel Satyricon di Petronio, potremo ben definire, lo stile senecano, fluido ed elegante.

Schiavi romani

COME TRATTARE GLI SCHIAVI

Epistola n. 47 (par. 1-3)

Libenter ex iis qui a te veniunt cognovi familiariter te cum servis tuis vivere: hoc prudentiam tuam, hoc eruditionem decet. “Servi sunt”. Immo homines. “Servi sunt”. Immo contubernales. “Servi sunt”. Immo humiles amici. “Servi sunt”. Immo conservi, si cogitaveris tantundem in utrosque licere fortunae. Itaque rideo istos qui turpe existimant cum servo suo cenare: quare, nisi quia superbissima consuetudo cenanti domino stantium servorum turbam circumdedit? Est ille plus quam capit, et ingenti aviditate onerat distentum ventrem ac desuetum iam ventris officio, ut maiore opera omnia egerat quam ingessit. At infelicibus servis movere labra ne in hoc quidem, ut loquantur, licet; virga murmur omne conpescitur, et ne fortuita quidem verberibus excepta sunt, tussis, sternumenta, singultus; magno malo ulla voce interpellatum silentium luitur; nocte tota ieiuni mutique perstant. Sic fit ut isti de domino loquantur, quibus coram domino loqui non licet. At illi, quibus non tantum coram dominis sed cum ipsis erat sermo, quorum os non consuebatur, parati erant pro domino porrigere cervicem, periculum inminens in caput suum avertere; in conviviis loquebantur, sed in tormentis tacebant.

Felicemente ho appreso da coloro che giungevano da te che tu vivi con familiarità con i tuoi servi. Ciò è conveniente alla tua prudenza e alla tua cultura. “Sono servi”, ma anche uomini”. “Sono servi”, ma anche compagni di casa. “Sono servi”, ma anche umili amici. “Sono servi”, ma anche compagni di schiavitù, se penserai che lo stesso modo alla fortuna è concesso per entrambi. E perciò rido di quelli che reputano vergognoso cenare con i propri servi, per qual motivo, se non perché la superbissima consuetudine fa mettere attorno al padrone che cena una folla di servi che stanno in piedi? Quello mangia più di quanto può contenere e con grande avidità riempie il ventre disteso e disabituato ormai al compito di ventre tanto da gettar fuori con più fatica di quanta l’ha ingerita. Ma agli infelici schiavi non è permesso muovere le labbra neppure in questo, per parlare; ogni mormorio è punito con la frusta e neppure (i mormorii) fortuiti, tosse, starnuti, singulti, sono esclusi dalle frustate; il silenzio interrotto da qualche voce è punito in malo modo; rimangono durante tutta la notte muti ed in piedi. Così accade che quelli che non possono parlare di fronte al padrone, la cui bocca era cucita, parlino del padrone (di nascosto). Ma quelli che parlavano non solo di fronte ai padroni ma anche con loro stessi, la cui bocca non era cucita, erano pronti ad offrire il collo per il padrone, rivolgendo verso loro stessi i pericoli imminenti; parlavano nei conviti, tacevano nelle torture.

La sottolineatura che Seneca qui fa dell’“umanità” dello schiavo, se è stata da noi introiettata grazie anche all’insegnamento cristiano, non così naturale doveva apparire al mondo romano. Si insiste qui nel concetto “stoico” di fortuna come provvidenza razionale del mondo: la schiavitù, infatti, è una condizione toccataci. Egli infatti sottolinea, con il termine conservi, come tale condizione sia da addebitare all’eventualità storica: oggi liberi, domani servi, se il paese in cui vivi sarà conquistato. Tuttavia Seneca non arriva all’abolizione della schiavitù: avrebbe significato mettere in discussione tutto il sistema economico del mondo romano. Egli invece tende a sottolineare il modo con cui comportarsi e ad additare le storture e le prepotenze con cui uomini arroganti esercitavano il loro potere su di loro.

DIO ABITA DENTRO DI NOI

Facis rem optimam et tibi salutarem si, ut scribis, perseveras ire ad bonam mentem, quam stultum est optare cum possis a te impetrare. Non sunt ad caelum elevandae manus nec exorandus aedituus ut nos ad aurem simulacri, quasi magis exaudiri possimus, admittat: prope est a te deus, tecum est, intus est. Ita dico, Lucili: sacer intra nos spiritus sedet, malorum bonorumque nostrorum observator et custos; hic prout a nobis tractatus est, ita nos ipse tractat. Bonus vero vir sine deo nemo est: an potest aliquis supra fortunam nisi ab illo adiutus exsurgere? Ille dat consilia magnifica et erecta. In unoquoque virorum bonorum

(quis deus incertum est) habitat deus

Tu fai una cosa assai saggia e per te salutare se, come mi scrivi, persisti nell’indirizzarti verso la saggezza ed è cosa sciocca implorare la saggezza dal momento che potresti ottenerla da te stesso. Non si devono levare le mani al cielo né invocare i custodi dei templi per poterci meglio accostare alle orecchie delle statue, quasi potessimo essere ascoltati meglio: dio è preso di te, è con te, è dentro di te. È così come ti dico, Lucilio in noi c’è uno spirito divino che osserva e controlla il male ed il bene delle nostre azioni; egli ci tratta così come è stato trattato da noi. In verità un uomo buono non è nessuno senza dio: forse che alcuno potrebbe assurgere al di sopra della sorte se non fosse aiutato da lui? Quello ci da consigli splendidi ed eroici. In ciascuno degli uomini buoni abita un dio:

quale dio è incerto ma c’è

Questa lettera, apparentemente, è quella che sembra più avvicinarsi a quella visione cristiana che alimenterà, nel corso del medioevo, la leggenda dell’incontro tra Seneca e San Paolo. Eppure leggendola con attenzione avvertiamo la differenza che intercorre tra la visione stoica profondamente pagana di Seneca e quella prettamente “metafisica” di tipo cristiano. Il filosofo infatti invita Lucilio a cercare il dio che è dentro di lui che si esplica nella capacità razionale dello stesso di andare in comunione con la natura. E’ infatti un cerchio che potremo definire perfetto: dalla natura all’uomo e al suo ritorno, concependo pertanto il discorso senecano come profondamente “immanente” e non “trascendente”.

Carteggio apocrifo tra San Paolo e Seneca

Apokolokýntosis o Ludus de morte Claudii

E’ questa un’opera che si distacca completamente dal percorso filosofico senecano. E’ stata composta e declamata nel 54 in occasione della morte dell’imperatore e reca in sé tutto il sarcasmo e la cattiveria di chi, per sua volontà, era stato costretto all’esilio. Ma tale operetta sembra anche racchiudere, per volere della corte, una forte linea di discontinuità con il passato regime. Essa è importante perché è l’unica satira menippea romana giuntaci pressoché integrale.

Per satira menippea s’intende infatti un genere in cui fossero fusi tra loro parti in prosa e parti in poesia (prosimetro). Essa era stata introdotta a Roma da Varrone Reatino che utilizzò tale genere per descrivere elementi diatribici. Il titolo dell’opera senecana, visto il significato dei termini greci di cui è composto, sembrerebbe alludere alla “deificazione di una zucca”, ma non essendoci alcuna zucca nell’opera è più probabile che il filosofo intendesse dire “deificazione di uno zuccone”, Claudio, appunto. Eccone la trama:

Mercurio, visto l’anniversario con cui è salita al cielo Drusilla, amante e moglie di Caligola, chiede alle Parche di affrettare la morte di Claudio, perché avvenga lo stesso giorno. Il dio viene esaudito e mentre a Roma si fa gran festa per la notizia, l’imperatore arriva in cielo zoppicando, scuotendo la testa e pronunciando parole incomprensibili. Ercole, un po’ tonto, dopo averlo visto, pensa sia un mostro e si appresta a compiere la sua tredicesima fatica. (Lacuna nel testo). Gli dei sono a concilio per decidere della sorte di Claudio; ma si alza irato Augusto e ricorda a tutti le malefatte dell’uomo. Pertanto viene trascinato da Mercurio negli inferi e durante il tragitto vede il suo funerale, capendo infine che è morto. All’inferno ritrova moltissimi liberti e schiavi (da lui fatti ingiustamente uccidere). Quindi subisce un nuovo processo da Eaco (uomo profondamente giusto) che di fronte ad un uomo iniquo si comporterà di conseguenza: lo condannerà a giocare a dadi in un con un bossolo bucato.

Pietro Francesco Guala: L’imperatore Claudio

L’ARRIVO DI CLAUDIO IN CIELO

Nuntiatur Iovi venisse quendam bonae staturae, bene canum; nescio quid illum minari, assidue enim caput movere; pedem dextrum trahere. Quaesisse se, cuius nationis esset: respondisse nescio quid perturbato sono et voce confusa; non intellegere se linguam eius, nec Graecum esse nec Romanum nec ullius gentis notae. Tum Iuppiter Herculem, qui totum orbem terrarum pererraverat et nosse videbatur omnes nationes, iubet ire et explorare, quorum hominum esset. Tum Hercules primo aspectu sane perturbatus est, ut qui etiam non omnia monstra timuerit. Ut vidit novi generis faciem, insolitum incessum, vocem nullius terrestris animalis sed qualis esse marinis beluis solet, raucam et implicatam, putavit sii tertium decimum laborem venisse. Diligentius intuenti visus est quasi homo.

Viene annunciato a Giove che è arrivato un tale, alto di statura, assai canuto, minaccia non so che, muove infatti continuamente la testa, trascina il piede destro. Gli era stato chiesto di che gente fosse: aveva risposto non so che cosa con suono confuso e voce perturbata; non si era capito di che lingua fosse, né se fosse greco o romano né di altra popolazione nota. A questo punto Giove comanda ad Ercole, che aveva percorso in lungo e in largo tutto il mondo e pareva che conoscesse tutte le genti, di andare ad esplorare che uomo fosse. Ercole a prima vista rimase veramente sconcertato, come uno che non tutte le mostruosità abbia ancora provato. Come vide quella figura di nuovo genere, l’andatura insolita, la voce di nessun animale terrestre, ma quale di solito hanno gli animali del mare, roca e ingarbugliata, credette che fosse arrivata la sua tredicesima fatica. Guardando poi con più attenzione gli parve in certo senso un uomo.

Il passo è posto sotto il segno del grottesco. Claudio è talmente dinoccolato e claudicante, che neppure Giove riesce a riconoscerlo, tanto da affidare tale compito a Ercole. Ma anche costui non appare al meglio delle sue facoltà mentali, se soltanto alla fine riesce a vederlo quasi come un uomo. Ad essere satireggiati quindi appare da una parte l’ex imperatore, di cui si vendica per il mancato rientro dell’esilio, facendone un ritratto impetuoso (ma la vendetta non è un sentimento antistoico?) e contraddicendo tutto ciò che di lui aveva scritto nella Consolatio ad Polybium (illo moderante terras et ostendente quanto melius beneficiis imperium custodiatur quam armis: con lui che governa il mondo e che mostra quanto sia meglio il beneficio delle le armi per custodirlo); ma anche il mondo divino di cui fa quasi un divertito circo. Il mondo per Seneca è presieduto da una ratio, come si è detto. La pletora degli dei sono fabulae inventate dai poeti per terrorizzarci, come ci ricorda nella Consolatio ad Marciam.

Tragedie

Le tragedie senecane sono dieci di cui una, l’Hercules Oetus, di dubbia attribuzione ed un’altra l’Octavia (l’unica praetexta) sicuramente posteriore. Le altre sono tutte d’argomento greco (cothurnatae) e riprendono la tragedia classica del V secolo di Eschilo, Sofocle ed Euripide e sono:

- Agamemnon (Agamennone): Agamennone torna da Troia con Cassandra; quest’ultima predirà la sua morte e quella del re. La moglie Clitemnestra, con l’amante Egisto ucciderà entrambi, mentre riuscirà a scappare Oreste, il figlio del re.

Pierre Narcisse Guerin: Egisto e Clitemnestra si preparano ad uccidere Agamennone

- Hercules furens (Ercole furioso): Mentre Ercole è lontano, Lico ne usurpa il trono, assediando le virtù della moglie Megara. Tornato con Teseo, Ercole uccide il rivale. Ma Giunone, per questo delitto, lo farà impazzire e proprio in preda alla follia ucciderà la moglie e i figli. Risvegliatosi dal sonno profondo in cui era caduto, per il gesto compiuto vuole suicidarsi, ma sarà impedito da Teseo e dal padre.

Antonio Canova: Ercole furente che getta il bambino Lica

- Medea (Medea): Innamorata di Giàsone, Medea lo aiuta a prendre il “vello d’oro”, tradendo il padre e i suoi familiari. Ma Giàsone la tradisce e si reca a Corinto dal re Creonte per sposare Crusa. Quindi Medea prepara l’atroce vendetta: provoca con un falso mantello la morte della sposa e di suo padre. Quindi per vendicarsi del fedifrago Giàsone uccide i figli avuti con lui e fugge su un carro alato verso il sole.

Giasone e Medea

- Oedipus (Edipo): La peste miete vittime a Tebe. Affinché possa cessare l’oracolo di Apollo afferma che la città si deve liberare dalla presenza di un parricida. Appare l’ombra di Laio, evocato dall’indovino che indica in suo figlio Edipo chi lo ha ucciso e ha sposato sua madre. Saputo ciò, Edipo per la disperazione, si acceca, mentre Giocasta, la madre, si uccide.

Franco Citti: Edipo cieco (dal film “Edipo re” di Pier Paolo Pasolini)

- Phaedra (Fedra): Teseo è agli inferi per rapire Persefone. Fedra, sua moglie, è perdutamente innamorata di suo figliastro, Ippolito. Dopo essersi rivelata e ripudiata dal giovane, per vendetta, al ritorno del marito, lo accusa di tentata violenza. Teseo allora maledice il figlio e invoca Poseidone affinché lo uccida. Fedra, per i sensi di colpa, si suicida.

La morte di Ippolito

- Phoenissae (Le Fenicie): e’ una tragedia incompleta (una serie di scene scollegate fra loro). La vicenda segue quella già raccontata nell’Oedipus. Edipo, dopo essersi accecato, s’allontana da Tebe con la figlia Antigone che lo convince a non suicidarsi. In seguito Giocasta e Antigone riescono a scongiurare la guerra, ma non ad ottenere la pace tra i fratelli Eteocle e Polonice, anch’essi figli di Edipo.

Carle van Loo: Edipo di fronte ai cadaveri della moglie e dei figli

- Thyestes (Tieste): Tantalo, trascinato da una Furia, si rivolge a suo nipote Atreo per vendicasi del fratello Tieste che gli ha sottratto il trono e la moglie. Fingendo una riconciliazione lo invita quindi nella sua dimora insieme con i nipoti. Ma li uccide ne bandisce le carni e le offre in pasto a Tieste. Ne segue la maledizione di quest’ultimo verso Atreo.

Tieste: disegno animato di Silje Aure

- Troades (Troiane): I Greci per poter partire da Troia, da cui non riescono a partite, decidono di sacrificare Polissena, figlia di Priamo e Astianatte, figlio di Ettore. Mentre Ecuba, l’anziana moglie di Priamo, piange la morte della figlia sulla tomba di Achille, Astianatte viene scagliato in mare da una rupe.

Astianatte gettato giù da una rupe

- Hercules Oetaeus (Ercole sul monte Eta): Ercole, dopo aver conquistato Ecalia, invia alla moglie Deianira come schiava Iole, figlia del re sconfitto. Gelosa, per riconquistarlo, invia al marito una tunica che le aveva regalato il centauro Nesso in cui credeva ci fosse un filtro d’amore, ma in realtà è intrisa di un potente veleno. Quando Ercole indossa il mantello, brucia tra incredibili tormenti e, dopo aver ordinato al figlio di sposare Iole, sale sul monte Eta e viene assunto in cielo.

- Octavia (Ottavia): l’unica d’ambientazione romana. Nerone ha ripudiato Ottavia per sposare Poppea. Ma il popolo, affezionato alla moglie dell’imperatore, invita Seneca a dissuaderlo, ma le nuove nozze sono già decise. Appare sulla scena quindi l’ombra di Agrippina che predice la morte violenta di Nerone. Intanto Ottavia viene relegata in un’isola e qui uccisa.

Cominciamo con il dire il perché le ultime due non sono considerate autentiche. Per la prima a destare perplessità è la lunghezza inusitata, mostra uno stile troppo prolisso, rispetto a quello senecano, e termina in modo “positivo” (l’assunzione di Ercole fra gli dei). La seconda, invece, è sicuramente di un seguace senecano ed è da datare a seguito della morte sia di Seneca che dell’imperatore: infatti pare piuttosto strano che Seneca citi se stesso come personaggio e che lo stesso possa averne intuito la morte, descritta troppo precisamente.

Come per l’Apokolokyntosis anche le tragedie senecane sono di un’importanza straordinaria per la letteratura latina perché sono le uniche pervenuteci. Il primo problema che esse offrono riguarda la datazione: nessun elemento interno ci fa capire se esse possono essere state elaborate nel quinquennio felice o in seguito all’allontanamento della corte e questo influisce sulla finalità delle stesse: infatti, se le avesse scritte prima, avrebbe avuto un fine didattico, mostrando al giovane imperatore l’emergere del furor per chi non fosse andato alla ricerca della virtus. Se viceversa appartengono al secondo periodo senecano esse mostrerebbero tutta la profonda delusione del consigliere inascoltato e delle pieghe, dopo l’uccisione di Agrippina, che stava prendendo l’impero di Nerone. Infatti quello che qui colpisce è il capovolgimento, quasi metodico, di ogni virtù descritta nelle sue opere morali. L’indugiare ossessivo, in ognuna di esse, dei peggiori vizi sono tutti legati alla mancanza della capacità dell’uomo di andare in accordo colla provvidenza razionale della natura: sono tutti “in-naturali”: omicidio, parricidio, uxoricidio, uccisione dei figli, cannibalismo, incesto. Tutto ciò che appartiene al nefas, al sacrilego dunque, viene analizzato con un innegabile gusto del “macabro” da parte dell’autore. Eppure vediamo che in tali descrizioni presenti nelle tragedie non vi è compiacimento, ma un vero e proprio approfondimento sulla psiche dei personaggi. Egli infatti, prendendo dal modello greco i miti, che tutti parevano offrirgli esempi probanti, toglie loro il deus ex machina che in qualche maniera risolveva il caso inquadrandolo in un disegno più generale. Qui nulla di tutto questo: è come se quella piccola luce che possiede l’animo umano si rivolgesse all’improvviso, all’interno del personaggio, verso il più profondo male e catastrofico destino.

Medea prima dell’uccisione dei figli

IL FOLLE MONOLOGO DI MEDEA

(926-957)

Cor pepulit horror, membra torpescunt gelu

pectusque tremuit. Ira discessit loco

materque tota coniuge expulsa redit.

Egone ut meorum liberum ac prolis meae

fundam cruorem? Melius, a, demens furor!

Incognitum istud facinus ac dirum nefas

a me quoque absit; quod scelus miseri luent?

scelus est Iason genitor et maius scelus

Medea mater – occidant, non sunt mei;

pereant, mei sunt. crimine et culpa carent,

sunt innocentes, fateor: et frater fuit.

Quid, anime, titubas? Ora quid lacrimae rigant

variamque nunc huc ira, nunc illuc amor

diducit? Anceps aestus incertam rapit;

ut saeva rapidi bella cum venti gerunt,

utrimque fluctus maria discordes agunt

dubiumque fervet pelagus, haut aliter meum

cor fluctuatur: ira pietatem fugat

iramque pietas – cede pietati, dolor.

Huc, cara proles, unicum afflictae domus

solamen, huc vos ferte et infusos mihi

coniungite artus. Habeat incolumes pater,

dum et mater habeat – urguet exilium ac fuga:

iam iam meo rapientur avulsi e sinu,

flentes, gementes: osculis pereant patris,

periere matris. rursus increscit dolor

et fervet odium, repetit invitam manum

antiqua Erinys – ira, qua ducis, sequor.

Utinam superbae turba Tantalidos meo

exisset utero bisque septenos parens

natos tulissem! sterilis in poenas fui –

fratri patrique quod sat est, peperi duos.

L’orrore si insinua nel mio petto, un gelido torpore mi paralizza le membra, ed il mio cuore trema. L’ira mi ha abbandonato. La madre, scacciata la sposa, non è più che madre. Versare io il sangue dei miei figli? Il sangue del mio sangue? O pazzo furore! Via da me questo delitto, via quest’infamia, anche il pensiero, via! Per quale delitto pagheranno, loro? Il delitto è Giasone, il padre, e delitto peggiore è Medea, la madre. Muoiano, non sono miei. Muoiano, sono miei. Non hanno colpa, loro, lo confesso. Sono innocenti. Anche mio fratello era innocente. Perché esiti, anima mia? Queste lacrime, perché mi bagnano il volto? Di qua l’odio, di là l’amore, mi strappano, mi dividono, perché? Opposte correnti mi rapiscono, nella mia incertezza. Rabbiosi venti si fanno guerra spietata, flutto contro flutto si scatena, il mare ribolle e non ha sbocco: è così, proprio così, che il mio cuore è sconvolto. L’ira dà il bando alla pietà, la pietà all’ira. Rancore, cedi alla pietà. Venite qui, cari bambini miei, sola dolcezza della mia famiglia distrutta, venite qui e stringetevi a me, forte forte. Siate di vostro padre, sani e salvi, purché siate anche della madre. M’incalza l’esilio, la fuga. In un attimo, tra lacrime e grida, li strapperanno dal mio seno di proscritta… Muoiano dunque per il padre, poiché per la madre sono morti. Ecco, il rancore si fa grande, l’odio si accende. Tu la rivuoi, questa mia mano che si ribella, antica Erinni. Ti seguo, ira, dove mi conduci. La tua prole, superba Niobe, ah perché non è uscita dal mio grembo? Perché non li ho generati io due volte sette figli? Fui sterile, io, per la mia vendetta. Due soltanto ne ho partorito. Bastano per mio padre e mio fratello.

Il monologo di Medea, di cui è riportata la prima parte, avviene quando già ella ha ucciso Creonte e sua figlia Criseide. Si tratta ora di decidere se porre fine alla vita dei suoi figli. Ella, costretta all’esilio dal re, ora, più che mai, dopo il delitto, costretta alla fuga non vuole e non può lasciare i figli all’odiato e traditore amante. Si tratta di un vero e proprio urlo interiore che oscilla tra l’amore di madre e l’odio verso il marito di cui misura la felicità attraverso l’esistenza dei figli. Seneca, attraverso un discorso prevalente paratattico, ma nel contempo fitto di antitesi, riesce a darci in modo mirabile la concitazione del pensiero di Medea.

Epigrammi

La tradizione assegna a Seneca anche una serie di testi lirici sulla cui attribuzione ancora non si è giunti ad una certezza. Siano autentici o no, tale opera non aggiunge nulla, né a livello formale, né contenutistico a quanto, a livello poetico, si era già sino a quel momento, prodotto.