Umberto Saba

Se per la prosa Trieste ha dato i natali ad uno dei nostri maggiori narratori del Novecento, lo stesso si può dire per la poesia, grazie alla produzione in versi di Umberto Saba.

Forse i motivi della loro importanza possono essere rintracciati in:

- la perifericità della città di Trieste, posta al confine tra la grande cultura nazionale e le nuove esperienze culturali che sopraggiungevano dalla vicina Germania;

- l’importanza della psicoanalisi.

Trieste: Canale

Umberto Saba nasce a Trieste il 9 marzo del 1883, da Ugo Edoardo Poli e Felicita Rachele Coen. Certo tale nascita sarebbe stata una tra le tante nascite, se il padre dapprima non si fosse convertito all’ebraismo per sposarsi e per poi abbandonare la moglie in attesa del loro primo figlio.

Casa della balia di Saba

Umberto non conosce il padre e la madre si rivela una donna dura, arrabbiata, non fosse perché costretta a sobbarcarsi tutte le incombenze economiche. Per tale motivo il piccolo Berto (come si definirà in una sezione della sua poesia), verrà affidato a una balia slovena, cattolica, “la Peppa”, che circonderà il piccolo di cure estremamente affettuose, visto che a lei era mancato da poco un figlio. Saranno anni felici, a cui il poeta resterà sempre legato, tanto da scegliere, per lo pseudonimo il nome Sabaz, per alcuni, dal suo cognome; per altri dal termine ebraico con cui si indica il pane).

Trieste: P.zza Giuseppina

A tre anni Umberto dovrà lasciarla (l’allontanamento, forse, dovrà essere imputato al cattolicesimo) e fino a dieci anni sarà educato dalle zie nella città di Padova. Rientrato a Trieste si iscrive al ginnasio, ma il suo rendimento scolastico non è soddisfacente, quindi frequenta l’Imperial Accademia di Commercio e Nautica, finita la quale s’imbarcherà come mozzo in una nave mercantile.

Sempre giovane s’impiega in una ditta commerciale. Durante le ore di ozio concessegli nelle pause lavorative, approfondisce letture dei grandi poeti del passato. Quindi si reca a Pisa e a Firenze ed ha un incontro infruttuoso con Gabriele D’Annunzio (considerato da lui un mito). In seguito svolge il servizio militare a Sorrento.

Tornato a Trieste vi sposa, con cerimonia ebraica, Carolina Wöfler, da lui chiamata poeticamente Lina, dalla quale avrà l’amata figlia Linuccia.

Saba con la moglie

Durante i viaggi tra Firenze e Trieste, pubblica alcune raccolte di poesie (senza gran successo), ma allo scoppio della grande guerra viene richiamato alle armi. Farà una guerra sulle retrovie, considerato inabile per la battaglia.

Rientrato finalmente a Trieste, grazie all’aiuto della zia Regina, vi aprirà una biblioteca antiquaria e lì trascorrerà il resto della vita, (con l’eccezione del periodo in cui sarà costretto ad andare a Firenze per nascondersi a causa delle leggi razziali) tra crisi nervose e scrittura poetica.

Le continue cadute a livello psicologico lo condurranno alla cura psicoanalitica, grazie alla quale, pur non uscendo guarito, riuscirà a stabilire un equilibrio che gli permetterà di condurre un’esistenza che, dopo la guerra, comincia ad essere gratificata dal riconoscimento della sua grandezza poetica.

Riceverà la laurea honoris causa all’università di Roma nel 1953.

Nel 1956 muore la moglie Lina.

Stanco e malato, in una clinica di Gorizia, dalla quale non esce mai, si spegne, ad un anno di distanza, il 25 agosto.

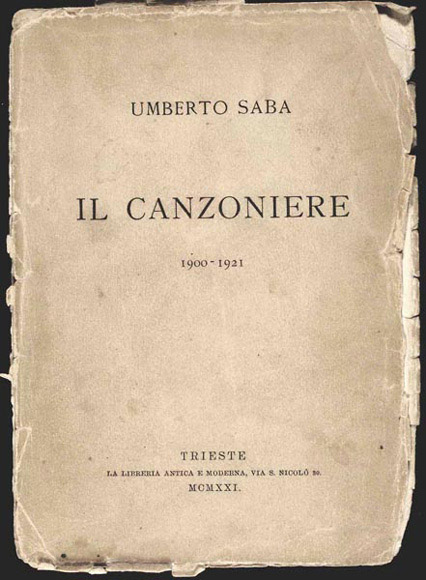

La produzione poetica di Umberto Saba è tutta raccolta in un libro che ha avuto varie edizioni, a seconda delle aggiunte che il poeta vi inseriva, intitolato, come omaggio alla tradizione Canzoniere, e che sarà edita dapprima nel 1945 e, dopo l’aggiunta delle ultime poesie, nel 1961.

All’interno di essa varie sezioni, fra le più importanti dell’itinerario poetico di Umberto Saba: Versi militari, Casa e campagna, Trieste e una donna, Il piccolo Berto, Ultime cose.

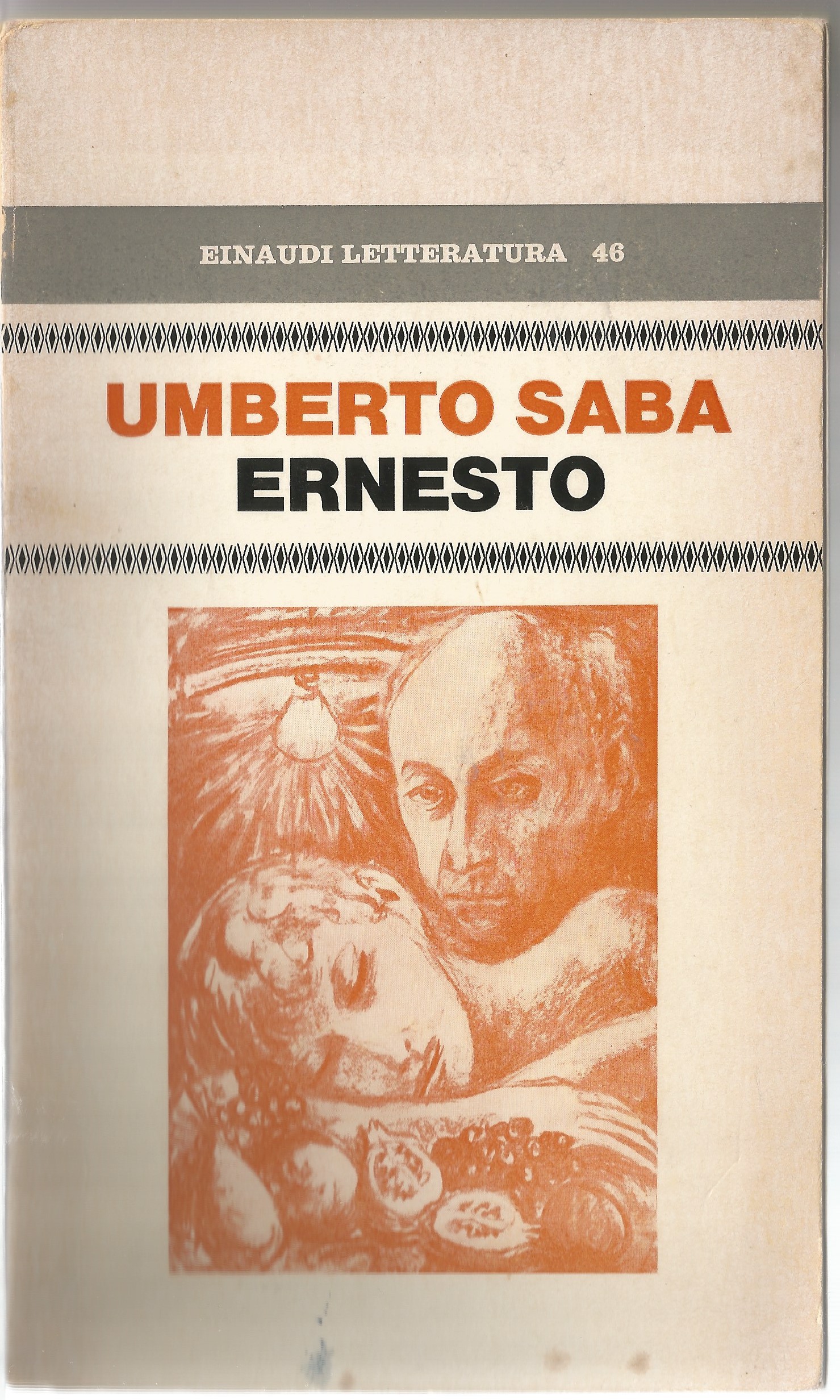

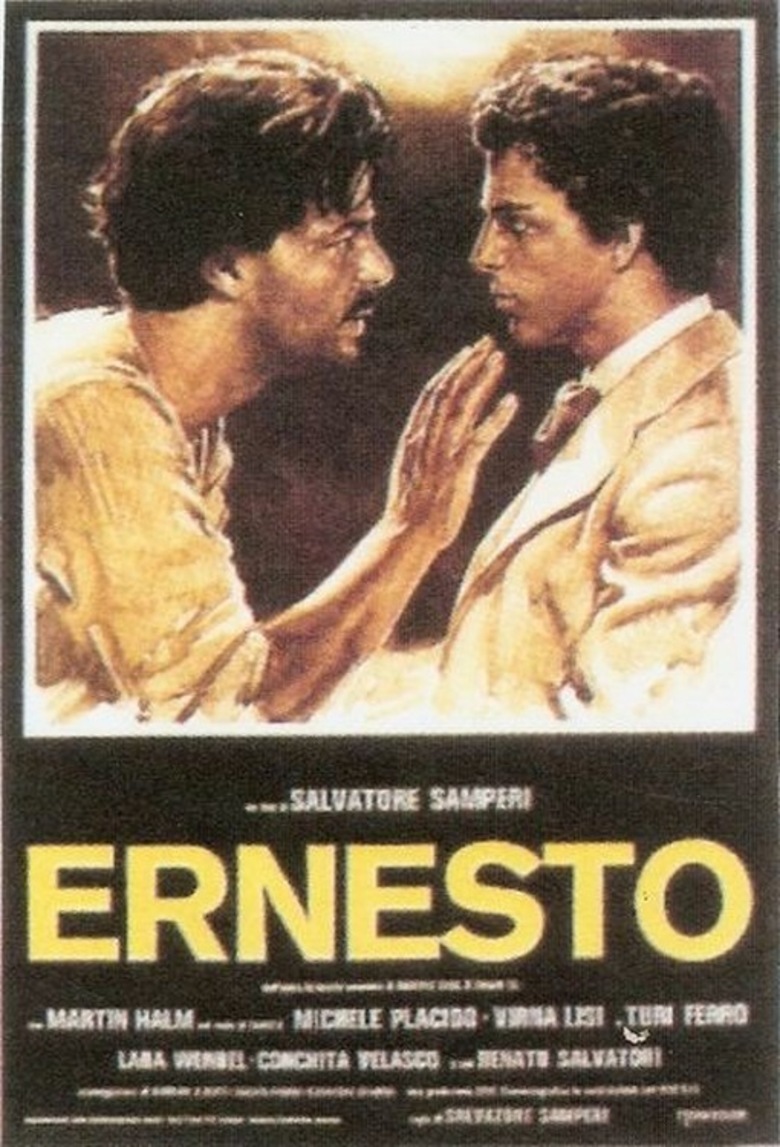

Non bisogna dimenticare la sua attività di prosatore che si esplica in Scorciatoie e raccontini, la cui prima pubblicazione è del ’46, ed il romanzo incompiuto Ernesto, pubblicato, a cura della figlia, postumo nel 1975.

Umberto Saba e Carletto Cerne nella Biblioteca antiquaria

Il Canzoniere rappresenta, per parole dello stesso Saba, un “autobiografia in versi” dello stesso poeta: non per niente il titolo riprende il modello petrarchesco in cui, appunto si raccontava, in modo poetico, l’amore in vita e in morte per madonna Laura. Allo stesso modo bisogna leggere l’opera del poeta triestino, perché ogni poesia, pur in sé conchiusa, non cessa di avere richiami interni e analogie con altri testi presenti nell’opera.

Canzoniere edizione del 1921

Tale autobiografia la sottolinea egli stesso dividendo il Canzoniere in tre parti, che contengono precise raccolte poetiche (citeremo le più importanti):

- periodo giovanile, dal 1900 al 1920: Versi militari, Casa e campagna, Trieste e una donna;

- periodo della maturità dal 1921 al 1932: Autobiografia, Il piccolo Berto, Preludio e fughe, Ultime cose;

- periodo della vecchiaia dal 1933 al 1954: Parole, Mediterraneo, Quasi un racconto, Sei poesie della vecchiaia.

La prima parte, o, per dir meglio il primo periodo della poesia sabiana vede come protagonista la moglie Lina e la città di Trieste.

Alla prima dedica il seguente testo:

Il vecchio Saba con la moglie

A MIA MOGLIE

Tu sei come una giovane, una bianca pollastra.

Le si arruffano al vento

le piume, il collo china

per bere, e in terra raspa;

ma, nell’andare, ha il lento

tuo passo di regina,

ed incede sull’erba pettoruta e superba.

È migliore del maschio.

È come sono tutte

le femmine di tutti

i sereni animali

che avvicinano a Dio.

Così se l’occhio, se il giudizio mio

non m’inganna, fra queste hai le tue uguali,

e in nessun’altra donna.

Quando la sera assonna

le gallinelle,

mettono voci che ricordan quelle,

dolcissime, onde a volte dei tuoi mali

ti quereli, e non sai

che la tua voce ha la soave e triste

musica dei pollai.

Tu sei come una gravida

giovenca;

libera ancora e senza

gravezza, anzi festosa; che,

se la lisci, il collo

volge, ove tinge un rosa

tenero la sua carne.

Se l’incontri e muggire l’odi,

tanto è quel suono

lamentoso, che l’erba

strappi, per farle un dono.

È così che il mio dono

t’offro quando sei triste.

Tu sei come una lunga

cagna, che sempre tanta

dolcezza ha negli occhi,

e ferocia nel cuore.

Ai tuoi piedi una santa

sembra, che d’un fervore

indomabile arda,

e così ti riguarda

come il suo Dio e Signore.

Quando in casa o per via

segue, a chi solo tenti

avvicinarsi, i denti

candidissimi scopre.

Ed il suo amore soffre

di gelosia.

Tu sei come la pavida

coniglia. Entro l’angusta

gabbia ritta al vederti

s’alza,

e verso te gli orecchi

alti protende e fermi;

che la crusca e i radicchi

tu le porti, di cui

priva in sé si rannicchia,

cerca gli angoli bui.

Chi potrebbe quel cibo

ritoglierle? chi il pelo

che si strappa di dosso,

per aggiungerlo al nido

dove poi partorire?

Chi mai farti soffrire?

Tu sei come la rondine

che torna in primavera.

Ma in autunno riparte;

e tu non hai quest’arte.

Tu questo hai della rondine:

le movenze leggere;

questo che a me, che mi sentiva ed era

vecchio, annunciavi un’altra primavera.

Tu sei come la provvida

formica. Di lei, quando

escono alla campagna,

parla al bimbo la nonna

che l’accompagna.

E così nella pecchia ti ritrovo,

ed in tutte le femmine di tutti

i sereni animali

che avvicinano a Dio;

e in nessun’altra donna.

Poesia tra le più celebri di Saba, inserita nella sezione Casa e campagna, anche per il suo tono dimesso, ma non per questo meno ricercato. Se vi è un tributo è certamente al Cantico francescano e se tale tributo lo abbiamo ritrovato anche in D’Annunzio, più esattamente ne La sera fiesolana, dove esso rimanda ad una luna argentea, quindi visiva, qui, invece, è all’umiltà del creato e alla perfezione silenziosa umile della donna, soprattutto di Lina, al tempo della poesia, in attesa di un figlio.

L’accostamento alle femmine animali non è casuale: viene colto nell’atteggiamento di esse qualcosa che le rende uniche: l’incedere maestoso della pollastra, il bisogno di protezione e di dolcezza della giovenca, l’amore geloso di una cagna, il senso della libertà di una rondine, la maternità di una coniglia o la laboriosità di una formica; Lina è come tutte queste qualità.

La struttura del testo poetico ci offre la possibilità di definire la poesia sabiana antinovecentista; egli non ama l’analogia, cara ai simbolisti e poi agli ermetici, suoi contemporanei; crede fermamente nella forma e nella tradizione della poesia, soprattutto al grande canone della letteratura italiana, dagli stilnovisti a Leopardi.

A tale scopo Saba trova il ricorso alla similitudine, costruita in anafora su ogni strofe, più naturale, perché figlio, appunto della tradizione. Tale similitudine fa sì che l’attenzione rimanga accesa sul “Tu” che viene illuminato dalla perfezione di Dio nell’aver creato la donna. Infatti se la donna è più vicina alla natura dell’uomo, di conseguenza è più vicina a Dio. Per questo tale poesia ha un ritmo profondamente religioso, tanto da essere considerata, da alcuni critici, come un ricalco alla laude medievale (si pensi ai bestiari).

Ma Saba, oltre a considerarla una preghiera, l’ha definita anche come “poesia infantile”: “se un bambino potesse sposare e scrivere una poesia per sua moglie, scriverebbe questa”. E’ evidente che l’immagine femminile di un bambino non può che essere quella materna, per questo, poi, tale religiosità si veste anche d’ambiguità: allora la poesia che Umberto ha dedicato a Lina, l’ha anche dedicata alla madre. La compresenza di moglie/madre è evidente e rende il testo, con parole sabiane “scandaloso”.

Rapporto tra il mondo della natura e quello umano, lo ritroviamo anche in un altro testo, sempre tratti dalla sezione Casa e campagna:

LA CAPRA

Ho parlato a una capra.

Era sola sul prato, era legata.

Sazia d’erba, bagnata

dalla pioggia, belava.

Quell’uguale belato era fraterno

al mio dolore. Ed io risposi, prima

per celia, poi perché il dolore è eterno,

ha una voce e non varia.

Questa voce sentiva

gemere in una capra solitaria.

In una capra dal viso semita

sentiva querelarsi ogni altro male,

ogni altra vita.

Il nucleo tematico della lirica è la solitudine dell’uomo e come questa porti al riconoscimento di una fraternità universale nel dolore.

L’incipit poetico è la parola senza risposta. Solo il belato di una capra sofferente, bagnata e legata. Si vede che è sofferente, della stessa sofferenza dell’io poetico.

Nella seconda strofa si sottolinea l’identità tra la voce ed il belato: nessuna differenza: la sofferenza ha una sola voce.

La terza vede, nel viso semita dell’animale, incentrarsi il male del mondo.

Potrebbe apparire un testo semplice, ma forte è il richiamo leopardiano, soprattutto di Canto notturno di un pastore errante: lì il pastore si domanda se il mondo animale non conosca il dolore (la noia), qui Saba dà una risposta, forse quella che Leopardi mette, a chiusura della lirica in tono dubitativo forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il natale. Per Saba nessun forse, solo una certezza perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia.

In Storia e cronistoria del Canzoniere, in cui Saba spiega la genesi della sua opera, rispetto all’ultimo verso ci dice «è un verso prevalentemente visivo. Quando Saba lo trovò, non c’era in lui nessun pensiero cosciente né pro né contro gli ebrei. È un colpo di pollice impresso alla creta per modellare la figura». Ma la capra dal volto quasi umano che gli ricorda un viso semita, cioè proprio di quel popolo che ha più sofferto, per essere stato il più perseguitato della storia, non può non apparire come l’emblema “della condizione universale di dolore immanente negli uomini come nella natura” (Bàrberi Squarotti, 1960).

Altra grande protagonista della sua lirica è certamente Trieste, a cui dedica una delle sue poesie più belle, tratta da Trieste e una donna:

Trieste città vecchia

CITTA’ VECCHIA

Spesso, per ritornare alla mia casa

prendo un’oscura via di città vecchia.

Giallo in qualche pozzanghera si specchia

qualche fanale, e affollata è la strada.

Qui tra la gente che viene che va

dall’osteria alla casa o al lupanare,

dove son merci ed uomini il detrito

di un gran porto di mare,

io ritrovo, passando, l’infinito

nell’umiltà.

Qui prostituta e marinaio, il vecchio

che bestemmia, la femmina che bega,

il dragone che siede alla bottega

del friggitore,

la tumultuante giovane impazzita

d’amore,

sono tutte creature della vita

e del dolore;

s’agita in esse, come in me, il Signore.

Qui degli umili sento in compagnia

il mio pensiero farsi

più puro dove più turpe è la via.

Il poeta passeggia per la città, e compie un piccolo viaggio: quasi novello Dante scende agl’inferi di essa: i luoghi sono l’osteria ed il bordello, posti nel porto e i peccatori sono la prostituta, il marinaio, un vecchio che bestemmia, una donna che litiga, un sodato, ed una chiassosa ragazzina invasata d’amore; ma in questi peccatori il poeta ritrova l’infinito nell’umiltà.

Se il canto è il canto dell’umiltà, umile dev’essere il linguaggio poetico, cui le assonanze interne e le rime rimandano alla disposizione di parole, quanto mai più denotative nella rappresentatività, quanto mai più connotative rivelando in esse la divinità dell’esistere nel nome del Signore.

Sono figure portatrici di dolore, come di dolore è stata la morte di Cristo: è sintomatica la rima amore : dolore : Signore, quasi ad indicare che laddove vi è Dio non può esserci sia l’uno che l’altro.

L’ultimo è quasi un verso ossimorico, ma visto nella dicotomia sabiana tra vita ed esclusione ad essa, troviamo la certezza che dove vi è la vita vissuta nella difficoltà, là vi è Dio. Ma è come se vi sia rimpianto: il poeta ama quella vita, ma ne è escluso, l’osserva dall’esterno.

Saba osserva il porto di Trieste

TRIESTE

Ho attraversata tutta la città.

Poi ho salita un’erta,

popolosa in principio, in là deserta,

chiusa da un muricciolo:

un cantuccio in cui solo

siedo; e mi pare che dove esso termina

termini la città.

Trieste ha una scontrosa

grazia. Se piace,

è come un ragazzaccio aspro e vorace,

con gli occhi azzurri e mani troppo grandi

per regalare un fiore;

come un amore

con gelosia.

Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua via

scopro, se mena all’ingombrata spiaggia,

o alla collina cui, sulla sassosa

cima, una casa, l’ultima, s’aggrappa.

Intorno

circola ad ogni cosa

un’aria strana, un’aria tormentosa,

l’aria natia.

La mia città che in ogni parte è viva,

ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita

pensosa e schiva.

Se il viaggio di Saba nella poesia precedente è di discesa, qui, viceversa è in ascesa, Saba qui sale dal centro popoloso, per arrivare su un’erta, dove, in isolamento osserva il sua città.

Trieste ha una grazia scontrosa: in un ossimoro la sua caratteristica: la dolcezza non affettata, come la purezza di un ragazzo che ama con gelosia. Vi è in essa come una continua dicotomia, che è lo specchio della dicotomia dell’autore stesso: Trieste è periferica, come periferico è il suo io, tra la vita e il senso di non appartenenza; tra la voglia d’amare e la paura dell’abbandono. Anche la casa, posta in alto, che s’aggrappa alla collina, sembra escludersi dal resto.

Non è un poesia sulla città in cui è nato, ma è una poesia sulla Trieste interiore riflesso della sua vita. Se in città vecchia la vedevamo solare, ora la troviamo irraggiungibile: ma ciò che non cambia è l’atteggiamento del poeta.

Che Saba sia un escluso lo capivamo dall’osservazione esterna sia in Città vecchia che in Trieste: nell’una osserva la vita del porto, a cui piacerebbe entrare, nell’altra la guarda dall’alto, l’abbraccia, ma continua a non viverla.

Sul piano stilistico notiamo la presenza di endecasillabi, settenari e quinari con rime a volte baciate: il lessico è leopardiano (erta, muricciolo, natia), poeta da lui profondamente amato.

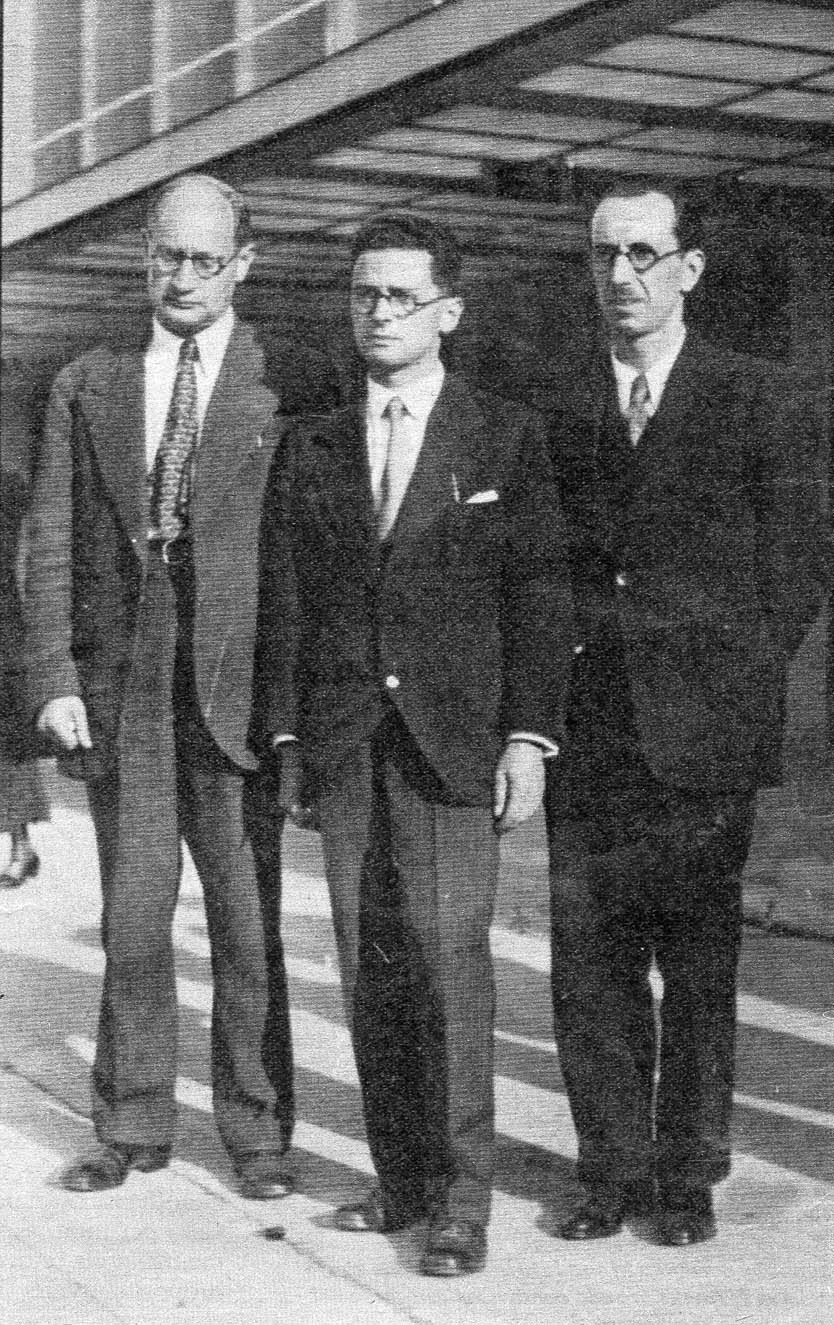

Edoardo Weiss con due assistenti

Dalle seconda parte scegliamo due poesie, la prima tratta dalla sezione Autobiografia (composta nel ’24), l’altra dalla sezione Il piccolo Berto (1931), raccolta dedicata al dottor Edoardo Weiss (allievo di Freud), a cui il nostro si rivolse per un trattamento psicanalitico.

MIO PADRE E’ STATO PER ME “L’ASSASSINO”

Mio padre è stato per me «l’assassino»,

fino ai vent’anni che l’ho conosciuto.

Allora ho visto ch’egli era un bambino,

e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto.

Aveva in volto il mio sguardo azzurrino,

un sorriso, in miseria, dolce e astuto.

Andò sempre pel mondo pellegrino;

più d’una donna l’ha amato e pasciuto.

Egli era gaio e leggero; mia madre

tutti sentiva della vita i pesi.

Di mano ei gli sfuggì come un pallone.

«Non somigliare – ammoniva – a tuo padre».

Ed io più tardi in me stesso lo intesi:

eran due razze in antica tenzone.

La poesia presenta un aspetto estremamente tradizionale: un sonetto a rime alternate. Come per gli altri sonetti della stessa sezione, il primo verso della poesia introduce il tema autobiografico che l’autore intende interpretare retrospettivamente: in questo caso si tratta del rapporto con la figura paterna, che Saba incontra per la prima volta a vent’anni, scoprendolo libero, infantile, dolce e molto più simile a lui di sua madre, che ai suoi occhi ha sempre incarnato la severa autorità e il senso del dovere.

Il sonetto è costruito secondo in modo simmetrico: le prime due quartine sono dedicate alla figura paterna, le due terzine alla madre. Ma tale divisione ricorre anche a livello di campi semantici: se nella prima parte a prevalere sono i significati leggeri, (ricordiamo che il termine “assassino” era un intercalare del linguaggio del parlato, qui riferito alla madre), tutti posti in rima bambino : azzurrino; e gli aggettivi composti dolce/astuto : amato/pasciuto; diverso il trattamento retorico e semantico dedicato alla madre, dove troviamo l’unico enjambement del testo, ad indicare il livello di sopportazione che la povera donna abbandonata doveva sopportare.

A tale divisione fa da chiusura l’ultimo verso gli ultimi due versi, dopo l’espressione materna, ad indicare che, i due caratteri così contrapposti (due razze in antica tenzone), fanno ora parte del proprio io: il senso di indeterminatezza e leggerezza, che lo rende estraneo della vita (come lo fu anche il padre in un certo senso), e la severità della madre che lo inibisce. Pur non avendo ancora onosciuto il dottor Weiss, è palese la lettura freudiana che il testo ci propone.

Saba con la figlia Linuccia

MIA FIGLIA MI TIENE IL BRACCIO INTORNO AL COLLO

Mia figlia

mi tiene il braccio intorno al collo, ignudo;

ed io alla sua carezza m’addormento.

Divento

legno in mare caduto che sull’onda

galleggia. E dove alla vicina sponda

anelo, il flutto mi porta lontano.

Oh, come sento che lottare è vano!

Oh, come in petto per dolcezza il cuore

vien meno!

Al seno

approdo di colei che Berto ancora

mi chiama, al primo, all’amoroso seno,

ai verdi paradisi dell’infanzia.

Poesia fondamentale alla quale la lettura psicoanalitica sembra assolutamente lecita, essendo indirizzata, appunto al suo terapeuta.

Dopo una dolcissima descrizione, un amore tra un padre e una figlia, amore da lui provato solo dalla balia, la dolce Peppa, s’addormenta e l’approdo è alla sua infanzia.

La parte centrale rappresenta lo stato d’animo di Saba, un legno caduto sull’acqua che anela raggiungere la riva e non vi arriva, la mancanza di forza, la sua indeterminatezza, la noluntas di sveviana memoria, che al poeta conterraneo sembra tradursi in dolcezza, con il verso dal sapore leopardiano come in petto per dolcezza il cuore vien meno!.

Infine la catarsi, la regressione all’infanzia, con l’ultimo verso baudelairiano, laddove il poeta triestino sostituisce l’espressione dell’infanzia ai termini di amori infantili.

Dall’ultima fase, quella della maturità, le poesie che ci piace ricordare sono quattro. La prima di esse è tratta dalla sezione Parole (1933-1934), e presenta un tema inconsueto per la tradizione poetica:

GOAL

Il portiere caduto alla difesa

ultima vana, contro terra cela

la faccia, a non vedere l’amara luce.

Il compagno in ginocchio che l’induce,

con parole e con mano, a rilevarsi,

scopre pieni di lacrime i suoi occhi.

La folla – unita ebbrezza – par trabocchi

nel campo. Intorno al vincitore stanno,

al suo collo si gettano fratelli.

Pochi momenti come questi belli,

a quanti l’odio consuma e l’amore,

è dato, sotto il cielo, di vedere.

Presso la rete inviolata il portiere

– l’altro – è rimasto. Ma non la sua anima,

con la persona vi è rimasta sola.

La sua gioia si fa una capriola

si fa baci che manda di lontano.

Della festa – egli dice – anch’io son parte.

Se Saba è alla ricerca di una poesia “umile” e quindi “popolare”, nel senso più alto che questo termine deve avere, essa deve trattare temi altrettanto popolari, come lo erano, certamente l’epica dei giochi funebri nella poesia classica. D’altra parte anche Leopardi aveva ottemperato a tale tradizione con A un vincitore nel pallone e Saba, accostandosi a tale tradizione, trasforma l’autore del goal in un eroe, capace di piegare la difesa avversaria e di far traboccare di gioia incontenibile i compagni ed i tifosi negli spalti. A tale scopo ricorre anche un certo innalzamento del lessico poetico, che rincorre quello epico

Ma tale episodio è posto al centro, schiacciato dalla strofa iniziale e da quella terminale, dove a prevalere sono i due portieri, come in un reale campo di calcio, posti ambedue all’estremità.

Saba non registra il gesto, né del vincitore né del portiere: quello che lo interessa è il riflesso psicologico che, in quello sconfitto, si riflette nel pudico pianto, nel vincente nella volontà di baciare chi condivide con lui la gioia.

Ma a ben leggere a prevalere sono un senso di fraterna solidarietà: il compagno s’avvicina, consola il portiere abbattuto; i compagni del realizzatore s’abbracciano, raccogliendo anche l’entusiasmo dell’uomo tra i pali.

Sono tutti legati dall’essere uomini: fratelli nell’odio e nell’amore di una medesima natura.

Il secondo testo è tratta dalla sezione 1944, scritta e pubblicata nello stesso anno, quando Firenze venne liberata dai nazifascisti.

Carlo Levi: Ritratto di Umberto Saba

IL TEATRO DEGLI ARTIGIANELLI

Falce martello e la stella d’Italia

ornano nuovi la sala. Ma quanto

dolore per quel segno su quel muro!

Entra, sorretto dalle grucce, il Prologo.

Saluta al pugno; dice sue parole

perché le donne ridano e i fanciulli

che affollano la povera platea.

Dice, timido ancora, dell’idea

che gli animi affratella; chiude: «E adesso

faccio come i tedeschi: mi ritiro».

Tra un atto e l’altro, alla Cantina, in giro

rosseggia parco ai bicchieri l’amico

dell’uomo, cui rimargina ferite,

gli chiude solchi dolorosi; alcuno

venuto qui da spaventosi esigli,

si scalda a lui come chi ha freddo al sole.

Questo è il Teatro degli Artigianelli,

quale lo vide il poeta nel mille

novecentoquarantaquattro, un giorno

di Settembre, che a tratti

rombava ancora il cannone, e Firenze

taceva, assorta nelle sue rovine.

In Storia e cronistoria del Canzoniere il poeta sottolinea di non aver voluto scrivere una poesia comunista, ma di aver voluto cogliere il momento della appena ritrovata libertà in un luogo dimesso, un piccolo teatro di periferia.

Siamo nel 1944, gli alleati hanno respinto le truppe tedesche oltre la linea gotica; Saba è a Firenze, ospite di alcuni amici per essersi dovuto nascondere perché di madre ebrea.

Ancora cannoneggiano quando una parte della città è stata liberata e a festeggiarla un manipolo di uomini, donne e bambini. Una colorazione festosa, nell’incipit, che non disdegna il dolore per la guerra non ancora finita.

Entra, nella seconda strofe, un mutilato: recita il Prologo; vuol far sorridere, affinché il sorriso accomuni nel sentimento fraterno gli uomini, ormai liberi dai lutti e dai pianti: ad accompagnarli del vino rosso che ne attenui le tristezze.

La chiusa ci riporta al dolore, ad annullare il concetto di poesia celebrativa. E’ pur vero che il verso è piano, dalla sintassi semplice, con l’inserimento del discorso diretto; ma ad osservare i termini che chiudono le tre strofe ineguali, parole forti nel tessuto poetico, sembri che il sole di speranza della seconda si sperda, schiacciato dal muro e da rovine.

Il dolore, sembra dirci Saba, è insito nell’uomo e, seppur in questo caso, aperto alla speranza, forte per i numerosi lutti e la distruzione che la guerra ha causato.

Tratta dalla sezione Mediterranee (1946) leggiamo quello che può essere considerato un vero e proprio manifesto poetico del poeta triestino:

Umberto Saba: La poesia onesta

AMAI

Amai trite parole che non uno

osava. M’incantò la rima fiore

amore,

la più antica difficile del mondo.

Amai la verità che giace al fondo,

quasi un sogno obliato, che il dolore

riscopre amica. Con paura il cuore

le si accosta, che più non l’abbandona.

Amo te che mi ascolti e la mia buona

carta lasciata al fine del mio gioco.

L’autore, prendendo esplicitamente parola in prima persona, spiega al suo lettore in il fine delle sue scelte poetiche. Le trite parole (e cioè già utilizzate da molti, nel corso della tradizione poetica italiana) sono sia una scelta di stile che di contenuto: la rima fiore | amore, è la più banale cui si possa pensare, e per questo la più difficile da personalizzare e rendere originale. Ed è proprio questa la sfida di Saba, che reagisce contro la continua ricerca di nuove tecniche espressive, affermando come la vera scommessa sia quella di avvalersi della tradizione per esprimere concetti e verità nuove.

La verità che giace al fondo è secondo l’autore il fine ultimo della poesia, unico mezzo di cui l’uomo può avvalersi per scoprire i più reconditi segreti del cuore umano, la psiche tormentata che il poeta ha sempre cercato di sublimare col suo dettato poetico.

E proprio questa verità deve essere espressa dal poeta nel modo più semplice e immediato possibile, senza nascondersi dietro a tecnicismi e scelte stilistiche eccessivamente sperimentalistiche (quali quelli dei poeti a lui contemporanei, soprattutto gli ermetici).

Ancora dalla stessa sezione traiamo la lirica Ulisse:

Umberto Saba alla finestra (1946)

ULISSE

Nella mia giovanezza ho navigato

lungo le coste dalmate. Isolotti

a fior d’onda emergevano, ove raro

un uccello sostava intento a prede,

coperti d’alghe, scivolosi, al sole

belli come smeraldi. Quando l’alta

marea e la notte li annullava, vele

sottovento sbandavano più al largo,

per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno

è quella terra di nessuno. Il porto

accende ad altri i suoi lumi; me al largo

sospinge ancora il non domato spirito,

e della vita il doloroso amore.

Saba è ormai vecchio quando scrive questa lirica e rievoca il periodo della giovinezza in cui, come mozzo in una nave, navigava sulle coste dalmate.

Rivivendo quei momenti e l’ambiente marino, il poeta non può non richiamarsi al mito d’Ulisse, così operante nella cultura Novecentesca (si pensi all’Ulisse di Joyce); tuttavia il confronto tra l’eroe greco e il poeta triestino può risoltura inopportuno se non si legge dietro il viaggio di Ulisse e il viaggio della vita di Saba una identica difficoltà nel superare gli ostacoli.

Qui il poeta li rivede quei pericoli e i momenti difficili della sua vita e li oggettivizza negli isolotti radenti l’acqua, coperti d’alghe, scivolosi…

La vela che sbanda è la sua anima, che cerca sicurezza, verità. Forse il porto potrebbe darle sicurezza, ma è una sicurezza inconsapevole (da lottatore, la definirebbe Svevo) quella che non dà problemi, fatta di una vita conformistica.

Ma un poeta non può fermarsi senza interrogarsi sulla verità ultima: allora il non domato spirito (sembra risentire Foscolo, che proprio ad Ulisse rivolse la sua attenzione in A Zacinto) e della vita il doloroso amore (splendido ossimoro in anafora) preferiscono andare al largo, nel mare (infinità dell’essere), ad interrogarsi ancora sul dolore universale dell’uomo, la cui fatica del vivere è resa, retoricamente con numerosi enjambement, quasi inciampi nel percorrere la difficile via dell’esistere.

Non si può chiudere il discorso su Saba, senza accennare al suo romanzo, iniziato nel ’53, ma rimasto incompiuto e ritenuto impubblicabile dallo stesso autore. Sarà infatti portato alla luce a più di vent’anni di distanza, dalla figlia Linuccia, esattamente nel 1975.

Edizione enaudiana del romanzo (1975)

Vi si racconta la storia del sedicenne Ernesto, bellissimo adolescente, nel 1898, abbandonato dal padre prima di nascere e cresciuto con la madre, la balia ed una zia. Lavora presso il rude industriale Wilder e qui riceve le attenzioni di un operaio ventottenne con cui ha un’esperienza omosessuale. Confuso, su consiglio di un barbiere, si reca in un bordello cittadino, dove la prostituta Tania lo inizia all’amore eterosessuale. Non volendo più recarrsi al lavoro si procura il licenziamento inviando una lettera d’improperi al signor Wilder. Poiché la madre non si spiega il motivo di tale scelta e vorrebbe farlo riassumere il figlio è costretto a confessare alla madre la relazione omosessuale.

Il successivo capitolo, Emilio, disoccupato, assisterà ad un concerto di un giovanissimo violinista, strumento di cui anche lui è appassionato. Forse sarà l’inizio di un nuovo amore. Qui il romanzo s’interrompe.

Locandina del film tratto dal romanzo di Saba (1979)

LA CONFESSIONE

«Non chiedermi nulla,» implorò Ernesto quando, fra le dita delle mani di cui si faceva schermo alla faccia, lesse negli occhi di sua madre il turbamento causato dalla sua confessione. Temeva di averle inferto un colpo mortale, di vederla, da un momento all’altro stramazzare dalla sedia, morta per colpa sua… Se non fosse stato egli stesso così turbato, avrebbe visto che le sue parole avevano procurato invece a sua madre un senso quasi di sollievo. Dall’agitazione del figlio attendeva anche peggio…

«Adesso capirai», continuò Ernesto, «perché non posso più ritornare dal signor Wilder. Non devo più rivedere quell’uomo. La signora Celestina non vedeva che il lato materiale del fatto, che gli sembrava, più che altro, incomprensibile. Le sfuggiva del tutto il suo significato – la sua determinante psicologica. Se no, avrebbe anche dovuto capire che il suo matrimonio sbagliato, la totale assenza di un padre, la sua severità eccessiva ci avevano la loro parte… Senza contare, bene inteso, l’età, e più ancora la “grazia”particolare di Ernesto, che forse traeva la sua origine proprio da quelle assenze.

«Mascalzone», esclamò, prendendosela, ad ogni buon conto, con l’uomo, «mascalzone, assassino, peggio di tuo… Abusare così di un ragazzo! Saprò bene io trovarlo, e dirgli quattro parole. Al solo vedermi, deve buttarsi in mare dalla vergogna, e subito, se non vuole che io…»

«No», disse Ernesto, «egli non ha tutta la colpa. Devi anzi, se non vuoi far andare in dispiaceri anche me, giurarmi che non cercherai mai né di vederlo, né di parlargli. Perché tu non sai, mamma… Adesso è finito; ma se ritornassi dal signor Wilder… Diceva di volermi bene, e non mi lasciava più pace… Mi portava perfino le paste».

«E vorresti che io lo lasciassi impunito, dopo quello che ha fatto a mio figlio, a un ragazzo per bene…»

«Non sono più per bene, e non sono più un ragazzo», disse, suo malgrado, Ernesto, «o almeno non lo sono più per la legge. E, se io non avessi voluto…»

«Non mi dirai, adesso, che sei stato tu a pregarlo?»

«No, mamma, a pregarlo no. Ma, … ma gli sono andato incontro a più di mezza strada. Ecco perché non devi dire niente a nessuno, meno di tutti allo zio Giovanni». (Gli era venuta in mente l’idea, più terribile di ogni altra, che sua madre potesse denunciare la cosa a suo zio, che era anche il suo tutore, e per di più, Ernesto non lo dubitava, mezzo matto… Il padre di Ernesto era stato bandito, per attività sovversive, irredentistiche, dall’Impero d’Austria, di cui Trieste era, dopo la perdita di Venezia, “la più bella gemma”; e la Legge voleva che ogni minorenne, privo per causa di morte o altra dell’assistenza paterna, avesse, almeno per la forma, un tutore). «Giurami», continuò, «che non dirai nulla allo zio; giurami, mammina. Se no…» E si mise a piangere

La signora Celestina (e fu un miracolo) capì, questa volta, che suo figlio aveva più bisogno di essere consolato che rimproverato. Il fatto – va da sé – le ripugnava e, più ancora le riusciva – come si è detto – quasi incomprensibile. Ma non ne fece – come temeva Ernesto – un caso di vita o di morte. Si accontentava che, per il buon nome di suo figlio, rimanesse tutto segreto; che nessuno, nemmeno l’aria, ne sapesse o sospettasse nulla.

«Ma lui… quell’uomo», disse, «sei sicuro che non parlerà?»

«Sicuro», si sforzò di mentire Ernesto.

«Ed anche tu non devi farlo capire a nessuno; nemmeno, guai!, a tuo cugino. Sai che ragazzo è quello». (Temeva che suo figlio fosse, oltre che un po’ esagerato, un po’ chiacchierino). «Ti ha fatto molto male?» aggiunse, sottovoce.

«Oh, mamma!» implorò Ernesto cacciandosi sempre più la testa fra le mani. (Il cugino corruttore gli sembrava, in quel momento, uno specchio di virtù).

«Figlio, povero figlio mio!» s’intenerì, ad un tratto, la signora Celestina. E seguendo questa volta l’impulso del cuore, mandò al diavolo (cioè al suo vero padre) la morale e le sue prediche inette. Si piegò sul ragazzo, e lo baciò in fronte.

«Devi giurarmi» disse, «che non lo farai più. Sono cose brutte, indecenti», (Ernesto pensò involontariamente alla “forma esterna” dei suoi componimenti scolastici, che gli aveva procurato l’inimicizia di un professore al Ginnasio), «indegne di un bel ragazzo come te. Solo i “muloni” le fanno, quelli che vendono limoni agli angoli delle strade, in Rena Vecchia, non il mio Pimpo». (Nei suoi rari momenti di espansione, la signora Celestina dava a suo figlio il nome che questi aveva dato al merlo).

Dopo il bacio della madre, e sentendo avvicinarsi il perdono, Ernesto si sentiva rinascere. Era uno dei pochi baci che avesse ricevuti da lei. La povera donna ci teneva molto ad essere – e più ad apparire – una “madre spartana”. «No pensarghe più, fio mio», disse, passando all’improvviso, e senza accorgersene, al dialetto, cosa anche questa che le accadeva di raro, «quel che te xe nato xe assai bruto, ma no ga, se nissun vien a saverlo, tanta importanza. No ti xe, grazie a Dio, una putela».

«No son una putela» protestò Ernesto «son anche sta una volta da una dona». E scoppiò in singhiozzi, come quando – fanciullo di dieci anni – aveva letto, la prima volta, il Cuore di Edmondo de Amicis. Singhiozzava proprio di gusto.

Questa seconda confessione – colla quale Ernesto credeva forse di lavarsi dalla prima – ferì più profondamente l’anima gelosa di sua madre. Come l’uomo – sebbene per motivi (almeno in parte) diversi – temeva per suo figlio le donne: quelle pubbliche per le malattie, le altre per altre ragioni. «Ed io», disse, «che ti credevo ancora innocente come un colombino».

Dal letto di ottone le rispose il gemito di un uomo pugnalato.

«Adesso, basta», disse, alzandosi, la signora Celestina. «Quello che è stato è stato. Al signor Wilder parlerò io, gli dirò che sei ammalato; o, per non mettere la bocca in male, troverò un’altra scusa. Tu non li vedrai più, né il signor Wilder, né… l’altro.

«Davvero, mamma, mi perdoni?» disse Ernesto. Desiderava un secondo bacio; ma non osava chiederlo.

«Ti ho già perdonato», disse la signora Celestina. «Alzati adesso, e va’ a fare quattro passi. Non lasciarti prendere dalla malinconia».

Ernesto si mise a sedere sul letto. Negli occhi color nocciola – lavati dal pianto – splendeva come una luce di bontà infantile.

Statua di Umberto Saba a Trieste