Sembra quasi naturale che la cultura positivista, figlia dello “scientismo” più che della “teorizzazione” e della “riflessione sul sé”, abbia come principale sbocco culturale la pittura e la letteratura romanzesca. Per quest’ultima è ben evidente che tale movimento trovi maggior sfogo là dove un romanzo d’ambientazione contemporanea era già nato e che aveva preso il nome generico di “realismo”: Dickens in Inghilterra e Stendhal, Balzac e Flaubert in Francia, l’esplosione della grande narrativa russa.

Francia

Stendhal

Stendhal è lo pseudonimo di Henry Beyle, nato nel 1783 e morto piuttosto giovane nel 1841. E’ autore di due importantissimi romanzi Il rosso e il nero del 1830 e La Certosa di Parma del 1839. L’essere nel passaggio che condurrà la letteratura dall’attenzione verso l’io nei rapporti con la realtà, sia essa naturale che reale (la lirica leopardiana, il romanzo manzoniano) al modo in cui la realtà influenza l’uomo, lo rende un autore estremamente importante.

Julien Sorel de Il rosso e il nero è ancora un uomo “eccezionale”, al centro dell’attenzione nella cui ottica si muove la narrazione, ma è anche determinato dall’ambiente in cui si trova ad agire; l’ammirazione per Napoleone all’inizio, che gli fa tentare la scalata sociale attraverso la carriera militare, la Restaurazione che gli fa spostare le sue armi verso le donne per la sua strategia d’affermazione, sembrano già adombrare un conflitto di classe. Dirà infatti ai giudici, che lo condannano per un omicidio:

DIFESA DI JULIEN SOREL

Signori giurati

L’orrore del disprezzo che, al momento di morire, credevo di poter sfidare, mi fa prendere la parola. Signori, non ho l’onore di appartenere alla vostra classe: voi vedete in me un contadino che si è ribellato contro la bassezza del proprio destino.

Non vi chiedo nessuna grazia, non mi faccio nessuna illusione, la morte mi attende; essa sarà giusta. Ho potuto attentare ai giorni di una donna di ogni rispetto, di ogni omaggio. La signora era stata per me come una madre. Il mio delitto è atroce, esso è “premeditato”. Ho perciò meritato la morte, signori giurati. Ma quand’anche fossi meno colpevole, vedrei degli uomini che, senza esser trattenuti da quel che la mia giovinezza può meritare di pietà, vorranno punire in me e scoraggiare quella classe di giovani che, nati in una condizione inferiore e oppressi in qualche modo dalla povertà, hanno avuto la fortuna di procurarsi una buona educazione e l’audacia di mescolarsi a quella che l’orgoglio dei ricchi chiama società.

Ecco il mio delitto, signori; ed esso sarà punito con tanta più severità, in quanto io non sono affatto giudicato dai miei pari. Non scorgo sui banchi dei giurati qualche contadino arricchito, ma soltanto borghesi indignati…

Ma non bisogna dimenticare l’asciuttezza della narrazione, fatta di concretezza, che lui definisce da “codice civile”, ad allontanarlo da ogni forma d’immaginifico, come nell’Ivanhoe di Walter Scott o di lirismo, come, appunto, I Promessi Sposi, manzoniani.

Honoré De Balzac

Honoré De Balzac (1799 – 1850) è certamente uno dei più prolifici narratori francesi e ciò non soltanto a fini economici (per recuperare denaro in avventure finanziare fallimentari), ma anche per una forma, oseremo dire con un termine moderno, “compulsiva”, quella di voler rappresentare l’intera società francese del suo periodo. Comédie humaine (Commedia umana) è il progetto letterario in cui vuole descrivere ogni aspetto sociale del suo tempo. Egli li divide in tre “studi”: il primo Studi di costume del XIX secolo, il secondo, Studi filosofici ed il terzo Studi analitici. Il primo di essi si suddivide a sua volta in sottogeneri ed avrà descrizioni di vita privata, vita militare, politica e di campagna.

Insomma nella mente di Balzac vi era l’intenzione di scrivere un’opera-mondo in cui venisse racchiuso tutto il reale: per questo userà il termine dantesco; così come quest’ultimo ha rappresentato ha rappresentato l’intera umanità nell’aldilà, egli vuole descrivere in un al di qua di spazio (la Francia della Restaurazione) e di tempo (la prima metà dell’800).

In tale messe di opere (ben 137 romanzi), tuttavia si può scorgere un disegno comune che tutte le sottende:

- il romanzo sociale è credibile soltanto se lo sono i personaggi che lo compongono; la loro plausibilità è dato dalla definizione dei rapporti con l’ambiente in cui vivono, condizionandoli nel loro essere e nel loro agire;

- da qui un’attenzione estrema per gli elementi esterni in cui il protagonista è inserito. Egli li impregna di sé e ne è a sua volta impregnato.

- descrizione degli ingranaggi che sottendono la società: egli arriva a capire fondamentalmente quali sono meccanismi che determinano la ricchezza, l’avidità, l’astuzia che una società sottomessa al denaro attua per affermare se stessa;

- la creazione di una miriade di personaggi che non terminano la loro azione in un solo romanzo, ma possono riapparire in altri, denotando l’onnicomprensività e la ciclicità della propria narrazione.

E’ difficile scegliere in tale grande massa di romanzi quelli che potremo definire capolavori di Balzac: certamente non si possono dimenticare La cugina Bette, Papà Goriot, Il colonello Chabert. Ma certamente uno dei più celebrati è Eugenie Grandet:

Quest’ultimo narra la storia di Eugenia Grandet, vittima di una società che nel denaro e nel profitto individua i valori fondamentali. Suo padre, la cui abilità nei commerci è pari all’avarizia, ha realizzato una grossa fortuna ma fa vivere nelle più meschine ristrettezze la sua famiglia. L’amore di Eugenia per il cugino Carlo non può realizzarsi perché questi a causa dei dissesti familiari del padre, parte per le Indie a cercare fortuna. Eugenia lo attende con devoto e romantico affetto per cinque anni, ma quando, arricchito, Carlo ritorna, sposa una giovane di nobile famiglia. Eugenia, che intanto è rimasta orfana e ricca ereditiera accetta rassegnata un matrimonio puramente formale (cioè a condizione che non venga consumato) con un anziano pretendente. Rimasta ben presto vedova, passa le sue solitarie giornate dedicandosi ad opere di beneficenza.

LA FAMIGLIA GRANDET

Nel vano della finestra più vicina alla porta stava una sedia di paglia montata su una predella, allo scopo di elevare la signora Grandet a un’altezza che le permettesse di vedere i passanti. Un tavolino da lavoro di legno di ciliegio scolorito riempiva il vano, e la poltroncina di Eugenia Grandet era lì accanto. Da quindici anni, tutte le giornate della madre e della figlia trascorrevano tranquillamente in quell’angolo, in un lavoro assiduo; dal mese di aprile sino al mese di novembre. Il primo giorno di questo mese, esse potevano prendere il loro domicilio invernale accanto al camino: soltanto quel giorno, infatti, Grandet permetteva che si accendesse il fuoco nella sala: e lo faceva spegnere il trentun marzo, senza badare né ai primi freddi della primavera né a quelli dell’autunno. Uno scaldapiedi, alimentato con la brace del fuoco della cucina che Nanon riserbava alle padrone giocando d’astuzia, aiutava la signora e la signorina Grandet a trascorrere le mattine o le serate più fresche dei mesi di aprile e di ottobre.

Madre e figlia rammendavano tutta la biancheria della casa, e dedicavano tanto coscienziosamente le loro giornate a quell’umile lavoro da operaie che, se Eugenia voleva ricamare un collettino per la madre, era costretta a sacrificare le ore del sonno, ingannando il padre per avere un po’ di luce, poiché da molto tempo l’avaro misurava le candele alla figlia e a Nanon, così come la mattina dosava il pane e le provviste necessarie al consumo giornaliero.

La grande Nanon era forse l’unica creatura umana capace di accettare il dispotismo del suo padrone. Tutta la città invidiava ai Grandet l’erculea Nanon, la quale, così chiamata per la sua statura di cinque piedi e due pollici, apparteneva alla famiglia da trentacinque anni, e, benché ricevesse soltanto sessanta lire di salario, era considerata la più ricca domestica di Saumur. Infatti quelle sessanta lire, accumulate per trentacinque anni, le avevano consentito recentemente di accendere un vitalizio di quattromila lire presso il notaio Cruchot. Quel risultato delle lunghe e persistenti economie di Nanon era sembrato enorme, e tutte le altre serve, vedendo assicurato alla povera sessantenne il pane per la vecchiaia, ne provavano invidia, senza pensare a qual prezzo di duro servaggio esso era stato conquistato.

A ventidue anni la povera ragazza era così repellente che non si era potuta collocare presso alcuno, e quella ripugnanza era certo molto ingiusta, poiché il suo viso sarebbe stato assai ammirato sulle spalle di un granatiere della guardia; ma in ogni cosa occorre, come si suol dire, l’opportunità.

Costretta a lasciare una fattoria incendiata dove sorvegliava le mucche, essa venne a Saumur in cerca di un posto, animata da quel robusto coraggio che non si rifiuta a niente. Grandet, il quale pensava allora di prender moglie e voleva già metter su casa, notò quella ragazza che tutti respingevano e, poiché nella sua qualità di bottaio era buon conoscitore della forza fisica, intuì quali vantaggi si sarebbero potuti trarre da una creatura femminile dalla statura erculea, ben piantata sui propri piedi come una quercia di sessant’anni sulle proprie radici, dai fianchi robusti, dal dorso quadrato, dalle mani da carrettiere e dall’onestà vigorosa quanto la sua intatta virtù. Né le verruche che ornavano quel viso marziale, né il colorito rossiccio, né le braccia nerborute, né i cenci della Nanon spaventarono il bottaio, che era ancora nell’età in cui si ha il cuore sensibile; anzi, egli vestì, calzò, nutrì la povera ragazza, le diede un salario e la fece lavorare senza maltrattarla troppo.

Vedendosi così accolta, Nanon pianse di gioia in segreto e si affezionò sinceramente al bottaio, il quale, d’altronde, la sfruttò feudalmente. Infatti Nanon faceva tutto: rigovernava la cucina, faceva il bucato, andava a lavare la biancheria alla Loira, la riportava sulle spalle; si levava appena era giorno, si coricava tardi; faceva da mangiare per tutti i vendemmiatori durante i raccolti, sorvegliava i braccianti, difendeva come un cane fedele la proprietà del padrone; infine, ciecamente fiduciosa in lui, obbediva senza commenti ai suoi più assurdi capricci. Nel famoso anno 1811, il cui raccolto costò pene inaudite, dopo vent’anni di servizio Grandet decise di regalare a Nanon il suo vecchio orologio, unico dono che essa mai ricevette da lui; infatti, benché egli le passasse le proprie scarpe vecchie (essa poteva portarle), era impossibile considerare come un regalo il profitto trimestrale delle scarpe di Grandet, tanto erano logore. Insomma la necessità rendeva talmente avara quella povera ragazza, che Grandet finì col volerle bene come si vuol bene a un cane, e Nanon si era lasciata mettere al collo un collare guarnito di aculei le cui punzecchiature non la ferivano più. Se Grandet affettava il pane con troppa parsimonia, essa non se ne lagnava; anzi partecipava allegramente ai vantaggi igienici derivanti dal severo regime di quella casa, dove mai nessuno era malato.

Eppoi Nanon faceva parte della famiglia: rideva quando Grandet, si rattristava, gelava, si riscaldava, lavorava con lui. E quante dolci ricompense in quel cameratismo! Il padrone non aveva mai rimproverato alla serva né le pesche primaticce o le peschenoci, né le prugne o le susine mangiate sotto l’albero.

«Su, fanne una scorpacciata, Nanon» le diceva nelle annate in cui i rami piegavano sotto il peso dei frutti, che i fattori erano costretti a gettare ai maiali.

Il piccolo brano presentato non fa che confermare l’oggettività ricercata dall’autore; nessun commento, ma poche notazioni a renderci il clima. Descrizioni della mobilia, degli alimenti, della fisicità degli stessi personaggi ci dicono molto più dei rapporti personali, ad esempio, tra la madre e la figlia rispetto a papà Grandet e di quest’ultimo verso Nanon, di quanto ci possa dire un intervento chiarificatore dell’autore.

Un’importante notazione sull’intera produzione balzacchiana ce la lascia Engels, coautore con Marx del Manifesto: “Balzac, che io ritengo maestro del realismo di gran lunga maggiore di tutti gli Zola del passato, del presente e dell’avvenire, ci dà nella Comèdie humaine un’eccellente storia realista della società francese, poiché, sotto forma di una cronaca, egli descrive quasi anno per anno, dal 1816 al 1848, la spinta sempre crescente della borghesia in ascesa contro la società nobiliare che, dopo il 1815, si era ricostituita ed era ritornata a inalberare, nei limiti delle sue possibilità, il vessillo della vieille politesse française (vecchia eleganza francese). Egli descrive come gli ultimi avanzi di questa società, per lui esemplare, andavano a poco a poco soggiacendo all’assalto del ricco e volgare villan rifatto o venivano da lui corrotti (…) e intorno a questo quadro centrale raggruppa una storia completa della società francese dalla quale io, perfino nelle particolarità economiche (ad esempio la ridistribuzione della proprietà reale e personale dopo la Rivoluzione francese) ho imparato più che da tutti gli storici, gli economisti, gli statisti di professione di questo periodo messi insieme.”

Perché tale giudizio è importante? Perché ci fa riflettere sul rapporto tra ideologia e letteratura: Balzac era politicamente un legittimista, eppure descrive i meccanismi economici molto meglio di qualsiasi “rivoluzionario” intento a cambiare la società.

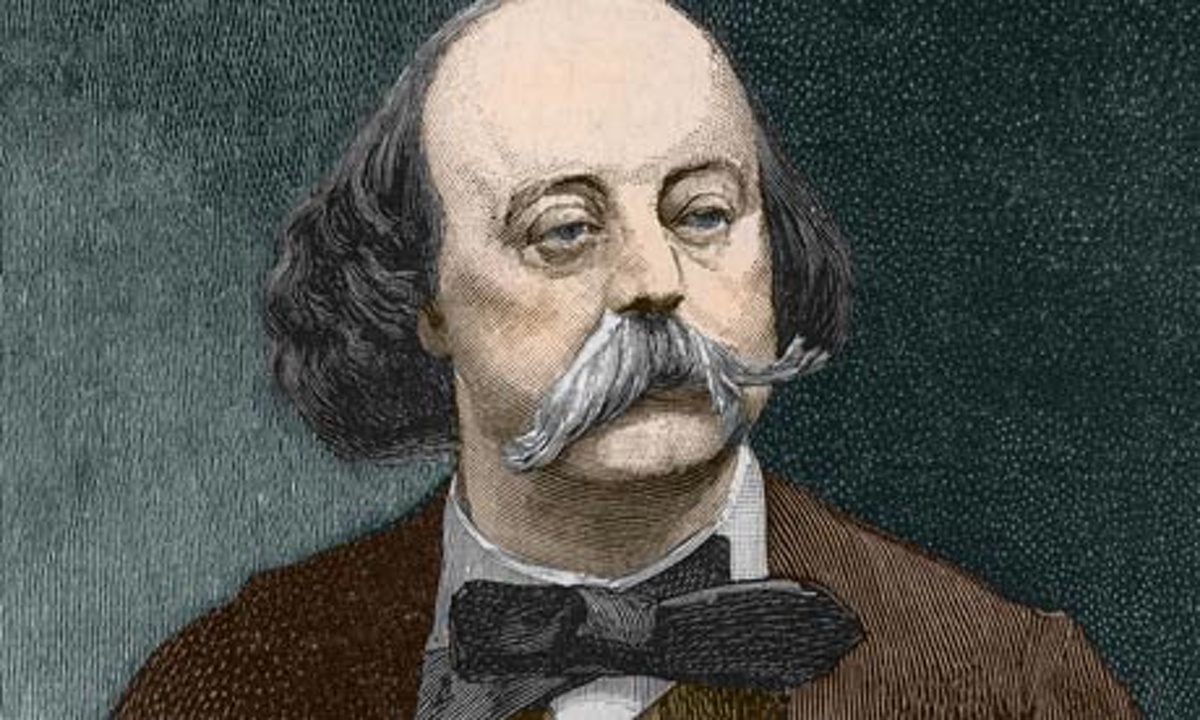

Gustave Flaubert

Gustave Flaubert (1921 – 1880) è certamente colui che meglio di qualunque altro ha saputo rappresentare il passaggio tra l’idealismo ed il realismo. Figlio della generazione successiva a quella di Stendhal e di Balzac egli vive pienamente le speranze e la seguente delusione della rivoluzione borghese del ’48 francese, la Restaurazione sotto Luigi Filippo e quindi il secondo Impero di Napoleone III, l’espansione economica e lo sviluppo delle forze democratiche e la nascita della filosofia positivista.

Sul piano culturale, gli anni ’50, vedono la reazione di un gruppo di intellettuali verso la libertà “stilistica e contenutistica” della letteratura romantica e realizzano una poesia in cui torna in auge la perfezione formale cercando un dettato di cristallina bellezza e di oggettiva descrizione, dove proprio al lirismo si contrappone il dettato di un oggettivo realismo depurato da ogni incrostazione sentimentale. Sono questi i cosiddetti “Parnassiani”. Questo può in parte spiegare la ricercatezza, oseremo dire, quasi maniacale verso la forma di scrittura di Flaubert, ma non ne limita la sua importanza quasi rivoluzionaria sul piano del romanzo europeo. Tale importanza è derivata proprio da un atteggiamento tipico della sua “personalità”. Attenti studi hanno rivelato che il sottofondo delle sue aspirazioni è prettamente romantico e questo si accorda in un primo momento con la sua giovinezza: la famiglia, le idee, la rivoluzione; poi la morte delle persone a lui molto care, il padre e la sorella (1846), l’involuzione ed il neo cesarismo napoleonico lo portano ad una forma di nevrosi che lo condurrà ad analizzare l’inevitabile scontro tra sogno e realtà, vivificandolo nella figura di Emma Bovary. Ma l’incapacità del personaggio è la sua, se arriverà a dire “Madame Bovary c’est moi”.

Charles Bovary, modesto medico di provincia, sposa in seconde nozze Emma Rouault, figlia di un proprietario terriero. Emma, il cui temperamento sognatore è stato nutrito dalle letture romantiche dell’adolescenza, è presto delusa dalla mediocrità del marito, che pure l’ama profondamente e dalla vita che gli offre. Comincia a intristire: Bovary, preoccupato del suo stato, si traferisce a Yonville, nella speranza che il cambiamento d’aria le giovi. A Yonville Emma è corteggiata da Léon, praticante notaio: ma il giovane non osa dichiararsi e parte per Parigi. Emma si lascia sedurre da Rodolphe Boulanger, un banale dongiovanni di provincia, e ha un breve periodo di felicità; ma non tarda a stancare l’amante con i suoi eccessi. Rodolphe, spaventato dall’idea di fuggire insieme, l’abbandona. Emma ne è sconvolta, e cerca freneticamente di stordirsi. A Rouen ritrova Léon, più ardito dopo il soggiorno parigino; convinta di riuscire a legarlo a sé, ben presto stanca anche lui. Comincia così la sua degradazione: si indebita con un usuraio, all’insaputa del marito e non sa come pagarlo. Chiede inutilmente aiuto a Léon e a Rodolphe; poi, disperata, si uccide. Charles Bovary, assillato dal ricordo della moglie, alla quale ha perdonato i tradimenti, si lascia lentamente morire.

IL CARCERE QUOTIDIANO

Per tenersi al corrente, si abbonò all’ “Alveare medico”, un giornale nuovo di cui gli erano pervenuti i prospetti; lo leggeva, in parte, dopo cena, ma il tepore della stanza, insieme con la fatica della digestione, facevano sì che in capo a cinque minuti, fosse addormentato; rimaneva là, con il mento appoggiato alle mani e i capelli arruffati come una criniera che arrivavano fino al piede della lampada. Emma lo guardava e alzava le spalle. Perché non aveva almeno per marito uno di quegli uomini accesi di taciturno fervore che lavorano di notte in mezzo ai libri e che, giunti ai sessant’anni, l’età dei reumatismi, portano finalmente una piccola spilla a forma di croce sull’abito nero di cattivo taglio? Emma avrebbe desiderato che il nome di Bovary, ora il suo nome, fosse illustre, le sarebbe piaciuto vederlo nelle librerie, leggerlo nei giornali, noto in tutta la Francia. Ma Charles non aveva ambizioni! Un medico di Yvetot, con il quale si era trovato ultimamente per un consulto, lo aveva quasi mortificato addirittura al capezzale del paziente e davanti a tutti i parenti riuniti. Quando Charles, la sera, raccontò il fatto, Emma si accalorò molto contro il collega del marito. Quest’ultimo fu intenerito dall’atteggiamento di sua moglie: la baciò sulla fronte con gli occhi pieni di lacrime. Ma Emma era esasperata e piena di vergogna, lo avrebbe preso volentieri a schiaffi. Andò nel corridoio, aprì la finestra e rimase a respirare l’aria fresca per calmarsi.

«Che disgraziato! Povero disgraziato!» ripeteva, mordendosi le labbra.

Si sentiva sempre più irritata dal suo modo di comportarsi. Con il passare degli anni Charles prendeva abitudini grossolane; alla fine del pranzo era solito tagliuzzare i tappi delle bottiglie vuote; dopo aver mangiato si passava la lingua sui denti. Sorbiva il brodo producendo gorgoglii chioccianti a ogni cucchiaiata, e, poiché cominciava a ingrassare, gli occhi, già piccoli, sembravano spostarsi verso le tempie, spinti verso l’alto dalle gote gonfie di adipe.

A volte Emma gli ricacciava nel panciotto il bordo rosso delle maglie, gli raddrizzava la cravatta o buttava via i guanti consumati che egli stava per infilare. Ma non faceva questo per lui, bensì per se stessa, per una specie di estensione del suo egoismo, di irritazione nervosa. Altre volte gli parlava di ciò che aveva letto, un brano di un romanzo, una nuova commedia o l’ultimo aneddoto sul gran mondo riportato dal giornale; dopotutto, Charles era qualcuno, un orecchio sempre disposto ad ascoltare, un’approvazione sempre pronta. La cagnolina stessa riceveva le sue confidenze ed ella ne avrebbe fatte anche ai ceppi del caminetto e al bilanciere della pendola.

In fondo al cuore continuava a sperare che accadesse qualcosa di diverso. Come i marinai in pericolo, volgeva sguardi disperati sulla solitudine della sua vita, cercando di scorgere una vela bianca lontana fra le brume dell’orizzonte. Non sapeva che cosa stava aspettando, quale vento avrebbe spinto verso di lei l’avvenimento desiderato, a quale lido l’avrebbe fatta approdare, se si sarebbe trattato di una scialuppa o di un vascello a tre ponti carico di angosce o pieno di felicità fino ai boccaporti. Ogni mattino, al risveglio, sperava che ciò avvenisse, proprio quel giorno, e ascoltava ogni rumore, si alzava di soprassalto, e si stupiva che ancora non accadesse nulla; poi, al tramonto, sempre più triste, desiderava di essere all’indomani.

Tornò la primavera. Emma provò a volte un senso di soffocamento, ai primi calori, quando fiorirono i peri. Fin dai primi giorni di luglio, cominciò a contare sulle dita quante settimane mancavano per arrivare al mese di ottobre, nella speranza che il marchese di Andervilliers forse avrebbe dato ancora un ballo alla Vaubyessard. Ma tutto il mese di settembre trascorse senza che giungessero lettere o visite.

Dopo quella delusione, il suo cuore rimase vuoto ancora una volta, e la serie delle giornate tutte uguali ricominciò.

Ormai si sarebbero susseguite dunque, così, tutte in fila, monotone, anonime, e senza portare con sé proprio nulla? Le altre esistenze, per quanto piatte fossero, avevano almeno la probabilità di un avvenimento imprevisto, e gli avvenimenti imprevisti provocano talora peripezie senza fine, e tutto cambia. Soltanto per lei non succedeva mai niente, Dio aveva voluto così! L’avvenire si presentava come un corridoio nero in fondo al quale v’era una porta sprangata.

Non si interessò più di musica. Perché sonare? Chi l’avrebbe ascoltata? Dal momento che non avrebbe mai potuto esibirsi con un abito di velluto con le maniche corte, a un concerto, su un pianoforte Erard, facendo correre le dita leggere sui tasti d’avorio, e sentire intorno a sé, circondarla come una brezza, un mormorio estatico, non valeva la pena di annoiarsi a studiare. Lasciò in fondo a un cassetto anche i fogli da disegno e i ricami. A che serviva? A che serviva? E poi, cucire la innervosiva.

“Ho già letto tutto” si diceva.

E restava lì a far arroventare le molle nella brace del camino o a guardar cadere la pioggia.

Che tristezza, la domenica, quando sonava il vespro! Ascoltava con una concentrazione attonita battere a uno a uno i rintocchi sordi della campana. Sul tetto un gatto camminava lentamente facendo la gobba, sotto i raggi di un pallido sole. Il vento sollevava nugoli di polvere sulla strada maestra. Di tanto in tanto, un cane lontano ululava: e la campana, a intervalli regolari, continuava i suoi rintocchi monotoni che si perdevano nella campagna.

Intanto la gente usciva di chiesa. Le donne avevano gli zoccoli lucidati, i contadini le bluse nuove, i bambini piccoli, senza cappello, saltellavano davanti a loro; tutti si avviavano verso casa. E fino a notte cinque o sei uomini, sempre gli stessi, restavano a giocare al turacciolo, davanti alla porta dell’osteria.

Fu un inverno freddo. I vetri, la mattina, erano coperti da uno strato di gelo e la luce che filtrava attraverso essi, biancastra come quella dei vetri smerigliati, si manteneva talvolta uguale per tutta la giornata. Alle quattro del pomeriggio bisognava già accendere il lume.

Nelle belle giornate, Emma scendeva in giardino. La brina aveva posato sui cavoli merletti d’argento con lunghi fili chiari che andavano da un cespo all’altro. Gli uccelli tacevano, tutto sembrava addormentato, la spalliera coperta di paglia, e la vigna, simile a un grande serpente malato sotto la sporgenza del muro, dove, avvicinandosi, era possibile scorgere i centopiedi trascinarsi sulle innumerevoli gambe. In mezzo agli abeti nani, il curato con il tricorno, che leggeva il breviario, aveva perduto il piede destro e il gesso, sfaldandosi con il gelo, gli aveva coperto di croste bianche il viso.

Poi rientrava, chiudeva la porta, attizzava il fuoco e abbandonandosi al calore del caminetto sentiva ripiombare su di sé, ancora più pesante, la noia. Desiderava scendere in cucina a chiacchierare con la domestica, ma una specie di pudore la tratteneva.

Tutti i giorni alla stessa ora il maestro di scuola, la berretta nera di seta sul capo, apriva le imposte di casa sua e la guardia campestre passava con la sciabola sul camiciotto. La sera e la mattina, i cavalli della posta, a tre a tre, attraversavano la strada per andare a bere al fontanile. Di tanto in tanto la campanella della porta di un’osteria tintinnava e quando c’era vento si sentiva cigolare sui ganci che lo reggevano il catino d’ottone che serviva da insegna alla bottega del barbiere. Questa bottega era decorata da una vecchia illustrazione di un giornale di moda incollata contro un vetro e da una testa femminile di cera dai capelli gialli. Anche il parrucchiere si lamentava della sua vocazione soffocata, del suo avvenire rovinato, e sognava una bottega in qualche grande città, come Rouen, per esempio, sul porto, vicino al teatro, e intanto passeggiava su e giù tutto il giorno, fra la chiesa e il municipio, imbronciato e in attesa di clientela.

Quando la signora Bovary alzava gli occhi, lo vedeva sempre là, come una sentinella, di guardia con la papalina di traverso e una giacca di raso.

Nel pomeriggio, talvolta, dietro i vetri della sala, nella via, compariva una testa d’uomo, dai favoriti neri e dal volto abbronzato, sul quale si stendeva lentamente un largo sorriso dolce che scopriva i denti bianchi. Subito si facevano sentire le note di un valzer e sopra l’organino, in una minuscola sala da ballo, ballerini alti un dito, dame in turbante rosa, tirolesi in giacchettino, scimmie in marsina nera, cavalieri in pantaloni a coscia giravano e giravano fra le poltrone, i divani, le mensole, moltiplicandosi nei pezzetti di specchio tenuti insieme da una carta d’oro. L’uomo girava la manovella guardando a destra e a sinistra e verso le finestre. Di tanto in tanto lanciava contro un paracarro un lungo getto di saliva scura e appoggiava su un ginocchio il suo strumento, la cui cinghia dura gli stancava la spalla; ora triste e lenta, ora gioiosa e veloce, la musica dell’organino si diffondeva attraverso una tendina di taffetà rosa o una grata di ottone ad arabeschi. Erano motivi in voga nei teatri, motivi che venivano cantati nei saloni, che accompagnavano, la sera, le danze sotto i lampadari splendenti, echi del mondo dai quali Emma veniva raggiunta. E allora sarabande senza fine si srotolavano nella sua mente: come una baiadera su un tappeto a fiori il suo pensiero saltellava con le note, ondeggiava di sogno in sogno, di malinconia in malinconia. L’uomo, dopo aver ricevuto l’elemosina che gli veniva gettata nel berretto, copriva l’organino con una vecchia coperta turchina, se lo passava sulla schiena e si allontanava con passo pesante. Emma lo guardava andar via.

Soprattutto all’ora dei pasti sentiva di non poterne più: in quella stanzetta al pianterreno, dove la stufa faceva fumo, la porta cigolava, i muri trasudavano e i pavimenti erano sempre umidi, le sembrava che tutta l’amarezza della sua esistenza le venisse servita nel piatto e, come il fumo del bollito, salivano dal fondo dell’anima sua altrettante zaffate di tedio insulso. Charles mangiava con lentezza, Emma sgranocchiava qualche nocciolina o si divertiva, appoggiata a un gomito, a disegnare linee con la punta del coltello, sulla tela cerata.

E’ evidente nel passo come, attraverso la tecnica del punto di vista interno, senza passare all’io narrante, egli riesca, con incredibile “precisione” a leggere i pensieri della sua giovane protagonista: tutto è visto attraverso gli occhi di lei, l’autore sparisce completamente, alienando da sé qualsiasi forma di commento. Probabilmente questo fece accusare l’autore di aver scritto un’opera amorale, in quanto legittimava l’adulterio, ma egli non invita ad alcuna azione: è talmente “preciso” nell’identificazione che si perde la capacità di distinguere tra autore e personaggio. E’ proprio questa capacità che fa di Emma una donna il cui nome diventa una vera e propria tipologia a cui si attribuisce, appunto, il nome di “bovarismo”: Insoddisfazione spirituale; tendenza psicologica a costruirsi una personalità fittizia, a sostenere un ruolo non corrispondente alla propria condizione sociale; desiderio smanioso di evasione dalla realtà, soprattutto in riferimento a particolari situazioni ambientali, sociologiche e sim. (Enciclopedia Treccani)

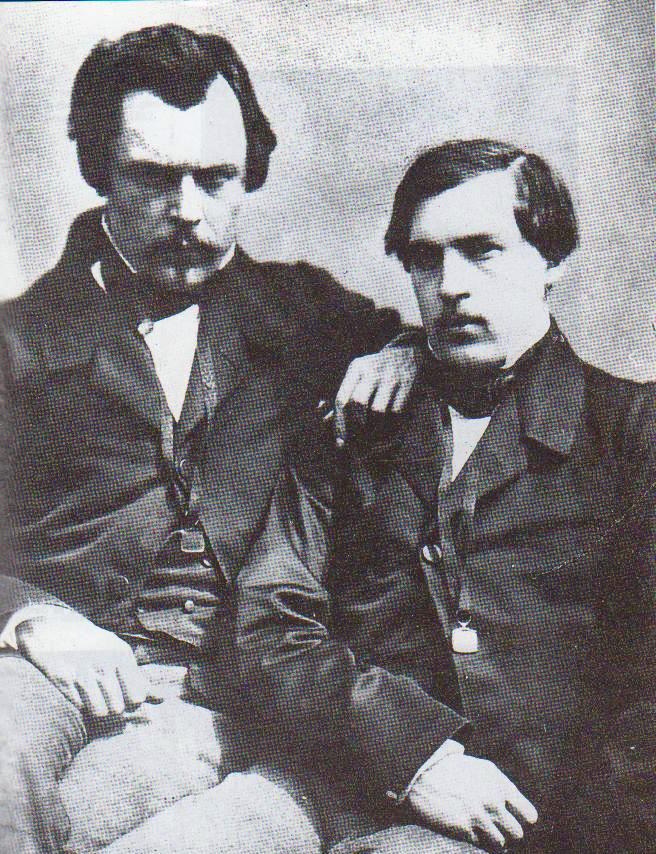

Se una forma di realismo che, grazie all’opera di Flaubert, affina sempre più le sue armi nella capacità di descrizione oggettiva è con i fratelli Edmond e Jules de Goncourt che trova la teorizzazione di un nuovo sentire che prenderà, appunto, il nome di “naturalismo”.

Questi due scrittori (Edmond, 1822-1896), Jules (1830 – 1870), nel romanzo Germanie Lacertaux (1865), programmano un nuovo compito che una narrazione deve assumere, quello di rappresentare scientificamente il degrado della società nei suoi strati più umili. Infatti la loro opera narra la storia di una serva, malata di isteria, che si degrada progressivamente, fino alla morte, per una passione amorosa. E’ ispirato ad un caso vero, quello di una domestica dei due fratelli.

Fratelli de Goncourt

LA PREFAZIONE A GERMAINE LACERTAUX

Dobbiamo chiedere scusa al pubblico per questo libro che gli offriamo e avvertirlo di quanto vi troverà. Il pubblico ama i romanzi falsi: questo è un romanzo vero.

Ama i romanzi che dànno l’illusione di essere introdotti nel gran mondo: questo libro viene dalla strada.

Ama le operette maliziose, le memorie di fanciulle, le confessioni d’alcova, le sudicerie erotiche, lo scandalo racchiuso in un’illustrazione nelle vetrine di librai: il libro che sta per leggere è severo e puro. Che il pubblico non si aspetti la fotografia licenziosa del Piacere: lo studio che segue è la clinica dell’Amore.

Il pubblico apprezza ancora le letture anodine e consolanti, le avventure che finiscono bene, le fantasie che non sconvolgono la sua digestione né la sua serenità: questo libro, con la sua triste e violenta novità, è fatto per contrariare le abitudini del pubblico, per nuocere alla sua igiene.

Perché mai dunque l’abbiamo scritto? Proprio solo per offendere il lettore e scandalizzare i suoi gusti? No.

Vivendo nel diciannovesimo secolo, in un’epoca di suffragio universale, di democrazia, di liberalismo, ci siamo chiesti se le cosiddette «classi inferiori» non abbiano diritto al Romanzo; se questo mondo sotto un mondo, il popolo, debba restare sotto il peso del «vietato» letterario e del disdegno degli autori che sino ad ora non hanno mai parlato dell’anima e del cuore che il popolo può avere. Ci siamo chiesti se possano ancora esistere, per lo scrittore e per il lettore, in questi anni d’uguaglianza che viviamo, classi indegne, infelicità troppo terrene, drammi troppo mal recitati, catastrofi d’un terrore troppo poco nobile. Ci ha presi la curiosità di sapere se questa forma convenzionale di una letteratura dimenticata e di una società scomparsa, la Tragedia, sia definitivamente morta; se, in un paese senza caste e senza aristocrazia legale, le miserie degli umili e dei poveri possano parlare all’interesse, all’emozione, alla pietà, tanto quanto le miserie dei grandi e dei ricchi; se, in una parola, le lacrime che si piangono in basso possano far piangere come quelle che si piangono in alto.

Queste meditazioni ci hanno indotto a tentare l’umile romanzo di “Suor Filomena”, nel 1861; e adesso ci inducono a pubblicare “Le due vite di Germinia Lacerteux”.

Ed ora, questo libro venga pure calunniato: poco c’importa. Oggi che il Romanzo si allarga e ingrandisce, e comincia ad essere la grande forma seria, appassionata, viva, dello studio letterario e della ricerca sociale, oggi che esso diventa, attraverso l’analisi e la ricerca psicologica, la Storia morale contemporanea, oggi che il Romanzo s’è imposto gli studi e i compiti della scienza, può rivendicarne la libertà e l’indipendenza. Ricerchi dunque l’Arte e la Verità; mostri miserie tali da imprimersi nella memoria dei benestanti di Parigi; faccia vedere alla gente della buona società quello che le dame di carità hanno il coraggio di vedere, quello che una volta le regine facevano sfiorare appena con gli occhi, negli ospizi, ai loro figli: la sofferenza umana, presente e viva, che insegna la carità; il Romanzo abbia quella religione, che il secolo scorso chiamava con il nome largo e vasto di Umanità; basterà questa coscienza: ecco il suo diritto.

Nello scrivere il romanzo i fratelli de Gouncourt si fondano su una ricerca rigorosa che vuole fare delle loro pagine un “documento umano”, cui le tecniche scientifiche di allora offrivano gli strumenti per renderlo, secondo le loro parole “vero”. Ma non è solo questo il loro intento. Si tratta, infatti, di trovare un nuovo soggetto per le classi popolari nel quale riflettersi. Sino ad allora esse erano state “abbindolate” da storie tardo romantiche dei feuilletons che apparivano sulle pagine dei giornali, creando falsi sogni (gli stessi di cui si era abbeverata Emma). Si trattava ora di prendere coscienza della loro triste condizione anche se gli argomenti, per tale scopo, dovevano essere degradati e brutti. Ciò fa del romanzo naturalista francese un’arma politica “progressista” legata alle lotte della popolazione sfruttata.

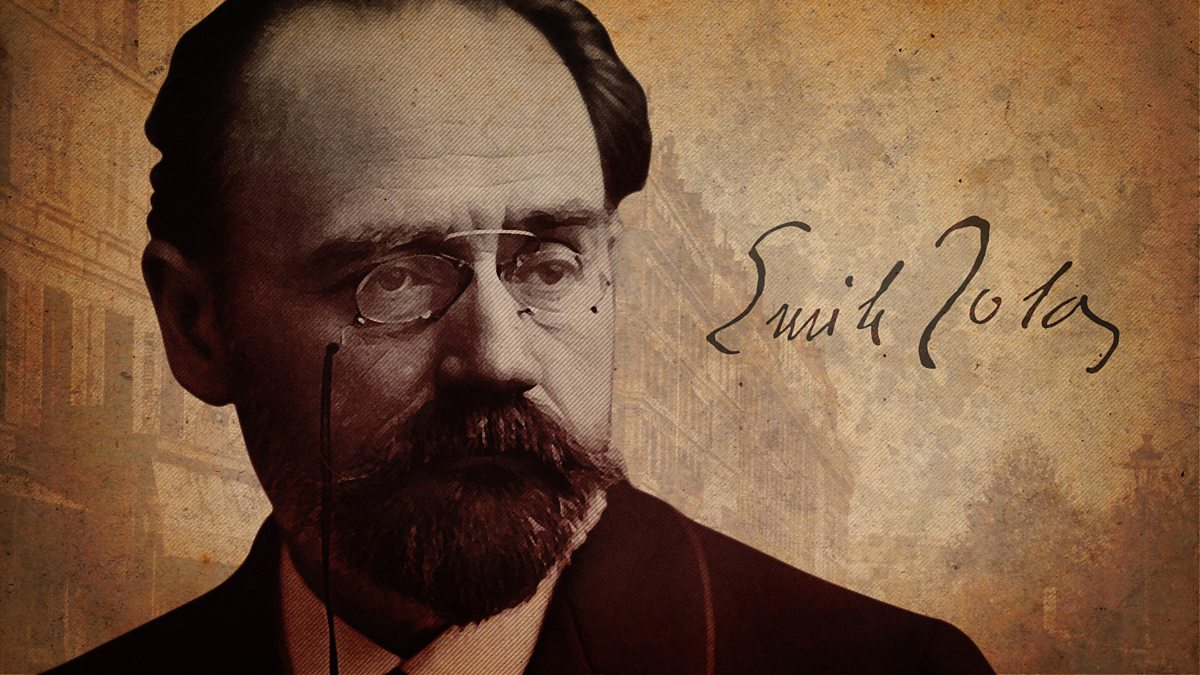

Émile Zola

Émile Zola (1840 – 1902) è il più grande narratore rappresentante della narrativa naturalista francese e non solo. Egli, prima di diventare scrittore, visse nella miseria, conoscendo a fondo la “reale” difficoltà economica che i ceti popolari dovevano subire. Lavora dapprima nella casa editrice Hachette, all’inizio come fattorino, poi con sempre maggiori responsabilità. Quindi si dedica alla professione di giornalista, che continua, poi, per tutta la vita. La pubblicazione di Teresa Raquin (1867) gli reca una certa popolarità e progetta, sulla scorta di Balzac, di scrivere un ciclo di romanzi cui rappresentare l’intera società francese, dalla degradazione più abietta alla società ricca borghese: tale ciclo prende il nome di I Rougon-Macquart, storia naturale e sociale di una famiglia sotto il secondo impero, che iniziato nel 1871 termina nel 1893 e comprende venti volumi. Tra questi i più importanti sono:

- Il ventre di Parigi (1873): descrizione della degradazione della popolazione povera parigina;

- L’Assomair (L’ammazzatoio) (1877): romanzo in cui si affronta il tema dell’alcolismo;

- Nanà (1880): rappresentazione della ricca e corrotta borghesia tramite la vita di una cortigiana;

- Germinal (1885): grandioso affresco della vita dei minatori;

- La bestia umana (1890): che ha per sfondo il mondo ferroviario.

Per esemplificare il “progressismo zoliano” e per sottolineare l’opera che è universalmente considerata come il capolavoro verista, scegliamo una pagina da Germinal:

La vicenda si svolge nel Nord della Francia tra il 1866 e il 1869. Stefano Lantier viene licenziato dall’officina meccanica in cui lavora per aver preso a schiaffi il suo principale. Arriva alla miniera del Voreux e viene assunto come minatore nella squadra di Maheu, di cui fanno parte anche tre dei suoi figli, Zaccaria, Caterina e il giovane Gianlino. Stefano subisce presto il fascino del “soffio di rivolta” che proviene dalla miniera, nonché della bella Caterina, ma essendo timido non riesce a esprimere i propri sentimenti alla ragazza, la quale inizia una relazione con il violento Chaval. A contatto con il miserabile mondo dei minatori, oppresso dallo sfruttamento e dalla miseria, Stefano si forma una propria coscienza politica. Le sue idee, vicine al socialismo riformista, si scontrano con quelle anarchico-rivoluzionarie dell’operaio russo Souvarine che, contrario a ogni forma di autorità, sogna l’abolizione dello Stato borghese e una nuova fratellanza tra gli uomini, da raggiungere anche attraverso la violenza. Quando la compagnia mineraria manifesta l’intenzione di ridurre i già magri salari, su incitamento di Stefano i minatori scendono in sciopero. Per vincere la resistenza degli operai, la compagnia assume manodopera dal Belgio e chiama l’esercito a difesa della miniera. Dopo due mesi la situazione precipita: i soldati sparano sulla folla dei minatori e delle loro famiglie, uccidendo tredici persone, tra le quali anche Maheu, il padre di Caterina. Sconfitti, gli operai sono costretti a tornare al lavoro. Chi non si arrende è l’anarchico Souvarine, che incurante del fatto che centinaia di operai stiano lavorando all’interno della miniera, sabota le impalcature; nel crollo muoiono molti minatori e tra essi anche Caterina. Stefano, rimasto illeso, decide di partire per Parigi per continuare lì la sua lotta politica, sicuro che un giorno le idee di giustizia e di uguaglianza possano trionfare.

I SOLDATI SPARANO SUGLI SCIOPERANTI

Allora, come a un segnale, la folla esplose in insulti, in imprecazioni. I pochi gridi che s’elevavano ancora di “Evviva i soldati! a morte l’ufficiale!” naufragarono presto nel clamore generale: “Abbasso le brache rosse!”

Ma sotto la gragnuola degli insulti, la truppa, irrigidita nella consegna, manteneva la stessa impassibilità, lo stesso silenzio con cui aveva accolto gli inviti a fraternizzare, gli amichevoli tentativi di insubordinazione.

Alle sue spalle, il capitano aveva sguainato la spada; e siccome la folla premeva sempre di più addosso agli uomini, minacciando di schiacciarli contro il muro, ordinò di incrociare le baionette. Una doppia siepe di punte d’acciaio accolse i petti dei dimostranti.

Arrestata: «Ah i mangiapani a ufo!» imprecò l’Abbruciata. Ma già, dopo aver indietreggiato un istante la folla si ributtava avanti, sprezzante della morte e come esaltata dal rischio.

Più di tutti s’esponevano le donne, incitate dalla Maheu e dalla Levaque che strillavano: «Uccideteci, uccideteci dunque! Vogliamo i nostri diritti.»

Levaque, a rischio di tagliarsi, aveva abbrancato tre baionette in una volta e dava strattoni, tirava a sé per disinastarle; con una forza che l’ira moltiplicava, le storceva, per spezzarle, le lame; mentre, pentito d’essersi lasciato indurre a seguirlo, placido Bouteloup lo guardava fare, tenendosi a rispettosa distanza.

«Fate, che vediamo! fate un po’ se ne avete il coraggio!» li sfidava Maheu; e si sbottonava la giacca, tirava via la camicia, offriva nudo il petto villoso. E spaventoso di insolenza e di coraggio si spingeva contro le baionette obbligando, per non infilzarlo, i soldati ad arretrare. E siccome la punta di una l’aveva ferito, come pazzo proprio contro quella incalzava: gli entrasse dentro, gli si conficcasse nel costato.

«Vigliacchi, non osate, eh! Dietro a noi ce ne sono diecimila come noi. Uccideteci pure; ve ne resteranno sempre da uccidere! Siccome i soldati avevano l’ordine di non sparare se non in caso di assoluta necessità, la loro situazione si faceva critica».

(…)

Ormai i dimostranti erano oltre cinquecento; ma a quelli che facevano sul serio s’erano mescolati dei curiosi che si divertivano a stare a vedere. Tra questi Zaccaria e la moglie, venuti lì come a uno spettacolo, al punto che s’eran tirati dietro i figlioli. Con un nuovo gruppo proveniente da Réquillart, arrivò col fratello la Mouquette; lui, adocchiato l’amico Zaccaria, sogghignando venne a dargli una manata sulle spalle; mentre la sorella, accesissima, correva a mettersi in prima fila coi più scalmanati.

Il capitano intanto lanciava continue occhiate sulla strada di Montsou; prevedendo che si troverebbe presto a malpartito se i rinforzi non arrivavano, l’ufficiale, per intimorire la folla, ordinò ai soldati di caricare i fucili. Ma la coperta minaccia ottenne solo di esasperare maggiormente gli animi; i dimostranti risposero al gesto con parole di sfida e di dileggio.

«Vedi?» le donne sghignazzavano. «Partono per i tiri, questi conigli vestiti da soldati!»

La Maheu si buttò avanti con tanto impeto che il sergente le chiese che ci venisse a fare lì con quel marmocchio in braccio; Estella infatti s’era svegliata e ora si aggrappava piangendo al seno della madre.

«Che te ne importa a te?» rispose lei. «Spara adesso, se n’hai il coraggio!»

Sprezzanti, gli uomini scotevano il capo: macché, non un colpo partirebbe. «Hanno cartucce a salve,» asserì Levaque. E Maheu: «Vorrei vedere anche questa! Che siam mica cosacchi? Non si tira sui compatrioti, perdìo!»

Altri osservavano che comunque, non facevano soggezione le pallottole a chi tornava, come loro, dalla campagna di Crimea. Per cui tutti seguitavano a buttarsi sui fucili, così pigiati che se in quel momento una scarica fosse partita, ne sarebbe seguìto un macello.

Alla Mouquette l’idea, l’idea sola, che dei soldati potessero sparare su delle donne, faceva veder rosso.

(…)

Allora, per calmare l’evidente nervosismo dei suoi uomini, il capitano procedette all’arresto dei più scalmanati; ma la Mouquette si sottrasse, sgattaiolando fra le gambe dei compagni. Levaque e altri due vennero condotti nella stanza dei capisquadra e lì guardati a vista. Di lassù intanto si sporgevano Négrel e Danseart e invitavano il capitano a far rientrare la truppa e a chiudersi dentro; ma l’ufficiale si rifiutò di farlo: le porte d’accesso alla ricevitoria non presentavano alcuna garanzia di resistenza a un assalto e a lui toccherebbe l’onta di vedersi disarmare.

Gli stessi soldati, d’altronde, avrebbero sentito come un disonore ritirarsi davanti a dei poveracci calzati di zoccoli.

Questo gesto di forza fece alla prima una certa impressione; ma un’impressione che durò poco. Bentosto un clamore s’alzò: la folla protestava contro l’arresto, esigeva l’immediato rilascio dei prigionieri; ai quali – già qualche voce gridava – si stava facendo la pelle. E, come al segnale d’un’azione concertata in anticipo, tutti, a un tratto, obbedendo a un impulso collettivo, corsero ad armarsi, da un cumulo lì vicino, di mattoni; i bambini recandone uno alla volta, le donne riempiendosene la sottana. In breve ogni dimostrante n’ebbe ai suoi piedi una provvista e il tiro cominciò. In testa alle donne si piantò l’Abbruciata; la vecchia spezzava i mattoni sull’ossuto ginocchio, e con la destra e la sinistra a vicenda li lanciava. A tirare, la Levaque si sfiancava: grassa com’era, disponeva di così poca forza che, per non mancare tutti i colpi, doveva esporsi; invano, nella speranza di ricondurla a casa, ora che il marito era all’ombra, Bouteloup la tirava indietro. Alla sassaiola, tutte si eccitavano. La Mouquette che a spezzare i mattoni sulla ciccia delle cosce se le era insanguinate, adesso li lanciava interi. Anche i ragazzi s’erano uniti alle donne; e Berto insegnava a Lidia come si tirava meglio, lanciando di sotto in su a gomito piegato. E i proiettili fioccavano, grandinavano, abbattendosi con sordi tonfi. Trascinata dall’esempio, tutto a un tratto anche Caterina si trovò in prima fila, a lanciare anche lei tra quelle furie i suoi spezzoni con tutta la forza delle magre braccia.

(…)

Sotto il grandinare dei mattoni, la poca truppa spariva. Fortuna che i proiettili passavano quasi tutti sopra le teste; di colpi, lì dietro, il muro era sforacchiato. Un attimo l’idea di ritirarsi, fece salire il sangue al viso dell’ufficiale ma per farlo era tardi; al minimo cenno di ripiegamento, la folla gli avrebbe fatto gli uomini a pezzi. Lui perdeva sangue dalla fronte, per un mattone che gli aveva spaccato la visiera. Nelle file, parecchi erano i feriti; l’esasperazione era giunta al limite oltre il quale l’istinto di conservazione prende il sopravvento sul sentimento di disciplina. A una mazzata che quasi gli aveva slogato la spalla, il sergente aveva smozzicato una bestemmia. La recluta, col viso scorticato in due punti e un pollice stritolato, non poteva più reggersi su un ginocchio senza vedere le stelle; che ci si sarebbe prestati ancora un pezzo a fare i fantocci da tiro a segno? Un colpo di rimbalzo aveva raggiunto all’inguine il veterano, che, dallo spasimo, s’era quasi lasciato sfuggir di mano lo schioppo. Più di una volta già il capitano era stato lì per ordinare il fuoco e tutte le volte era riuscito sinora a dominarsi. E solo adesso, davanti all’infierire dei forsennati, apriva per farlo la bocca, quando i fucili spararono da sé: prima tre colpi; poi cinque; poi una scarica intera; infine, un colpo in ritardo, che echeggiò isolato nel sepolcrale silenzio.

Lo sbalordimento impietrò un attimo la folla. La truppa aveva dunque sparato? A bocca aperta, ne dubitava ancora, quando, con lo squillo di cessato fuoco, lacerarono l’aria le grida dei feriti. Allora, allo stupore, sottentrò il panico; fu un impazzito sbandarsi, un fuggi fuggi generale. Ai primi tre colpi, Berto e Lidia s’erano afflosciati uno sull’altro: la piccina, colpita al viso; lui, attraversato da una pallottola sotto la clavicola sinistra. Lidia, fulminata, non si moveva più; lui invece si trascinava, cercava, nelle convulsioni dell’agonia, di prendere fra le braccia l’altra, quasi a rinnovare il loro unico abbraccio. E Gianlino che, arrivato finalmente da Réquillart, sgambettava gonfio di sonno tra il fumo degli spari, capitò giusto in tempo per assistere a quell’abbraccio e veder Berto spirare. I cinque successivi colpi avevano abbattuto l’Abbruciata e Richomme. Questi, ferito al dorso e caduto in ginocchio, s’era rovesciato su un fianco; e ora rantolava per terra, col pianto ancora negli occhi. La vecchia, con la gola squarciata, era crollata da ritta con un sinistro scricchiolio di vecchia carcassa; uno sbocco di sangue le aveva strozzato in bocca l’ultima bestemmia A questo punto lo scroscio di fucileria aveva spazzato il terreno e falciato nel raggio di cento passi i capannelli di curiosi che ridevano alla battaglia. Una pallottola era entrata in bocca a Mouquet, che, stramazzando ai piedi di Zaccaria e Filomena, aveva spruzzato di sangue i due bambini. Nello stesso istante, la Mouquette riceveva due pallottole nel ventre. Vedendo i soldati spianare il fucile, istintivamente la ragazza, nel suo buoncuore, s’era buttata davanti a Caterina, gridandole di ripararsi; il colpo ricevuto in sua vece, con un urlo l’aveva fatta cadere lunga distesa sulle reni. Stefano accorse per rialzarla; ma lei d’un segno gli fece capire che non ne valeva la pena. E finché non ebbe finito di rantolare, seguitò a sorridere a lui e a Caterina, come se, andandosene, fosse felice di vederli insieme.

Tutto pareva finito, anche l’eco dello scroscio s’era perduto lassù contro la facciata delle case operaie, quando partì quell’ultimo sparo isolato. Colpito in pieno cuore, Maheu girò su se stesso e cadde bocconi con la faccia in una pozzanghera. Senza capire, la moglie si chinò: «Ehi, vecchio, che fai? Sta’ su! Non hai mica niente, eh?» Per voltargli la faccia, dovette mettersi Estella sotto il braccio: «Parla, dunque! hai male da qualche parte?» Maheu aveva lo sguardo vacuo; alla bocca, una schiuma sanguigna. Allora la donna capì. Si calò nel fango a sedere; e tenendo sotto il braccio la bambina come un involto, restò a guardare il suo uomo inebetita.

Lo spiazzo davanti alla miniera era sgombro. Livido, ma senza dare altrimenti a divedere turbamento per il disastro della sua vita, il capitano s’era tolto, poi rimesso d’un gesto secco il chepì sfondato; mentre con la stessa impassibilità i suoi uomini ricaricavano i fucili. Alla finestra della ricevitoria, s’erano sporte un attimo le facce sgomente di Négrel e di Danseart; e dietro di loro s’era intravisto Souvarine: una ruga gli sbarrava la fronte, come a ribadirvi il chiodo d’un’idea fissa. All’imbocco lassù del borgo operaio, Bonnemort pareva una statua; calava una mano sul bastone, con l’altra si faceva schermo agli occhi, come per non perdere nulla del massacro dei suoi.

I feriti urlavano; i morti si irrigidivano, marionette cui s’è rotto il filo tra le pozzanghere e le chiazze di carbone che il disgelo scopriva. E in mezzo a quei cadaveri d’uomini rattrappiti e come rimpiccioliti, magri dell’atroce magrezza della fame, – sinistro ammasso di carname, spiccava la carogna di Trombetta. A fianco di Caterina, Stefano, rimasto illeso, aspettava ancora che la ragazza, venuta meno per il dolore e la stanchezza, fosse in grado di alzarsi, quando il tonare d’una voce lo fece trasalire. Era il reverendo Ranvier che tornava da dir messa; e che, agitando le braccia in aria, invocava sugli assassini la punizione del Cielo. Come invaso da furore profetico, annunziava prossimo sulla terra l’avvento del regno della giustizia, la scomparsa della borghesia, sterminata dal fuoco celeste; di quella borghesia che metteva il colmo alla sua iniquità facendo massacrare i lavoratori e i diseredati di questo mondo.

Germinal, il cui titolo riprende il nome dato al mese di aprile dalla Rivoluzione Francese, descrive le brutali condizioni di sfruttamento nelle quali vivevano i minatori francesi a fine Ottocento. Per farlo, Zola si documenta sulla vita di miniera e su alcuni scioperi svoltisi nel 1869, sfociati in scontri tra minatori e soldati. Per poter descrivere in maniera oggettiva la vita dei minatori, Zola trascorre con loro alcuni giorni nelle baracche e scende perfino nei pozzi minerari.

Egli vede nei minatori la forza che potrà far sorgere una nuova epoca e una nuova forza, quella “proletaria”, con il compito di cambiare il mondo.

Il brano coglie i minatori del centro minerario di Montsou nel momento cruciale di uno sciopero che dura da due mesi: a difesa della miniera è stato schierato l’esercito, davanti al quale si agita una folla composita e urlante, piena d’odio nei confronti dei padroni della miniera e dei soldati posti lì a loro difesa. Prevale la descrizione dei comportamenti collettivi dei due gruppi che si fronteggiano. La massa dei minatori si infiamma in maniera compatta, a gara contrasta i soldati in un miscuglio incontenibile di voci, urla, spintoni. A loro volta i soldati si trovano di fronte a una situazione senza via d’uscita: non vogliono sparare su dei civili, ma non vogliono neanche subire la loro furia (molti militari sono rimasti feriti da un lancio di mattoni). Espressione di questa difficile scelta è il comportamento del capitano e dei suoi uomini: il primo non si decide a «ordinare il fuoco», ma quando sta per dare l’ordine «i fucili spararono da sé». La descrizione dell’eccidio, cruda e violenta, punteggiata di dettagli brutali, è particolarmente potente e realistica.

Anche qui troviamo applicate da Zola messe in pratica le teorie del Naturalismo: l’impersonalità, che prevede l’assenza di commenti da parte dell’autore, per non alterare l’oggettività della narrazione; le parole dei personaggi sono riportate per lo più attraverso il discorso diretto; mentre le parti narrative sono caratterizzate da un linguaggio analitico, preciso nelle descrizioni.

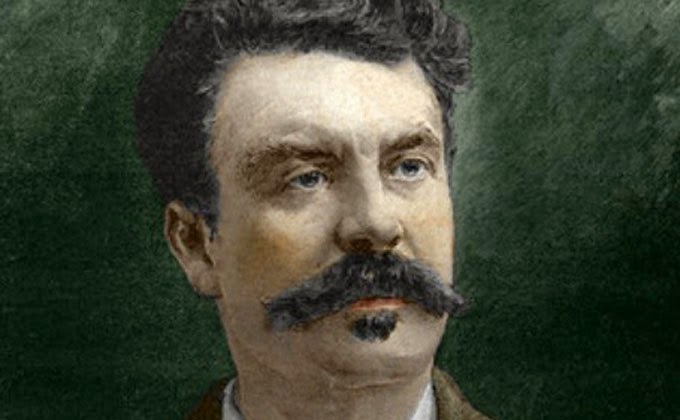

Guy De Maupassant

Guy De Maupassant (1850 – 1893) è l’autore naturalista francese che sviluppò la sua capacità narrativa nel genere “racconto”, arrivando ad esiti straordinari che tanta fortuna hanno poi avuto nello sviluppo della narrazione breve.

Figlio di un padre violento e di una madre nevrotica ebbe una vita difficile, rattristata per di più dalla follia del fratello. Divenne amico di Flaubert che lo introdusse nei salotti letterati e trascorreva il tempo dividendosi tra giornalismo e le gite sulla Senna in compagnia di amici e canottieri. Le sue composizioni letterarie si esercitarono, come già detto, in più di trecento novelle, che divise in più raccolte; ma compose anche due famosi romanzi Una vita (1883) e Bel-Ami (1885). Morì nel 1893, dopo esser stato colpito da una crisi di follia, in una clinica psichiatrica. Il suo primo racconto Boule de suif, pubblicato nel 1800, è considerato, ancora oggi, il suo capolavoro:

La storia racconta la vicenda di una di quelle che vengon chiamate allegre, Palla di sego (questo il soprannome della protagonista), durante l’occupazione prussiana viaggia in diligenza verso Le Havre, con rispettabili signori borghesi, un “democratico”, due suore; il viaggio però viene interrotto da un ufficiale prussiano che minaccia di non far proseguire il convoglio se Palla di sego non gli si concede. Dopo un giorno intero di discussioni, i viaggiatori riescono a convincere la prostituta a sacrificarsi. Ma quando il viaggio riprende, si crea il vuoto intorno a lei: le suore pregano, le signore dell’alta società la osservano con occhi di condanna, il democratico fischietta la Marsigliese.

PALLA DI SEGO

Finalmente, appena la diligenza fu attaccata, con sei cavalli al posto di quattro, a causa del tiro più faticoso, una voce dal di fuori chiese: «Son saliti tutti?» Una voce da dentro rispose: «Sì.» La diligenza partì.

Andavano avanti piano piano, di passo. Le ruote affondavano nella neve, tutta l’ossatura gemeva tra sordi scricchiolii: le bestie scivolavano, soffiavano, fumavano; e la gigantesca frusta del cocchiere schioccava incessantemente, volteggiando da ogni lato, e svolgendosi come un sottile serpente, d’improvviso attorcigliandosi sulle groppe piene, che si tendevano in uno sforzo più violento.

A poco a poco la luce aumentava. I leggeri fiocchi, che un viaggiatore – autentico figlio di Rouen – aveva paragonato ad una pioggia di cotone, non cadevano più. Una sporca luce filtrava attraverso i nuvoloni scuri e pesanti che facevano apparire più splendida la bianchezza della campagna dove ogni tanto appariva una fila di grandi alberi coperti di brina, o una capanna incappucciata di neve.

Nella diligenza i passeggeri si guardavano incuriositi al triste chiarore dell’alba.

In fondo, ai posti migliori, sonnecchiavano uno di fronte all’altro i coniugi Loiseau, venditori di vino all’ingrosso in via Grand-Pont.

Già commesso d’un mercante che s’era rovinato con gli affari, Loiseau ne aveva comprato il magazzino, e aveva fatto fortuna. Vendeva a pochissimo prezzo dei vini pessimi ai piccoli minutanti di campagna, ed era considerato, dai conoscenti e dagli amici, un furbo di tre cotte, un vero normanno astuto e gioviale.

La sua fama di mariolo era così salda, che una sera, alla Prefettura, il signor Tournel, rinomato autore di barzellette e di canzoncine, spirito sottile e mordace, una celebrità locale, vedendo le signore un po’ insonnolite, aveva proposto di giocare a “Loiseau vole”: la freddura attraversò i salotti del prefetto, arrivò in quelli di città, e fece ridere per un mese tutte le ganasce della provincia.

Loiseau, inoltre, era famoso per i suoi scherzi d’ogni genere, per le sue spiritosaggini buone e cattive; e nessuno parlava di lui senza aggiungere: «Quel Loiseau, non ce n’è un altro come lui».

Basso di statura, aveva la pancia a pallone sormontata da un viso rubicondo tra le fedine brizzolate.

Sua moglie, alta, robusta, risoluta, forte di voce e rapida nel decidere, rappresentava l’ordine e la contabilità della ditta, che animava con la sua allegra attività.

Accanto ad essi, più dignitoso, perché appartenente ad una casta superiore, stava il signor Carré-Lamadon, persona ragguardevole, ben collocato nei cotoni, proprietario di tre filande, ufficiale della Legion d’Onore e membro del Consiglio generale. Finché era durato l’Impero, era stato a capo dell’opposizione benevola, soltanto per farsi pagar più cara la sua adesione alla causa che egli – per usare la sua espressione – combatteva ad armi cortesi. La signora Carré-Lamadon, assai più giovane di lui, era la consolazione degli ufficiali di buona famiglia mandati di guarnigione a Rouen. Stava di fronte al marito, molto vezzosa, molto carina, raggomitolata nella pelliccia, e guardava con occhio afflitto l’interno desolato della diligenza.

I suoi vicini, il conte e la contessa Hubert de Bréville, portavano uno dei nomi più antichi e più nobili di Normandia. Il conte, vecchio gentiluomo di grande stile, cercava di accentuare con palesi accorgimenti la sua naturale somiglianza con il re Enrico IV il quale, secondo una gloriosa leggenda di famiglia, avrebbe ingravidato una signora di Bréville per cui il marito di quest’ultima fu fatto conte e governatore di una provincia.

Collega di Carré-Lamadon al Consiglio generale, il conte Hubert rappresentava nel dipartimento il partito orleanista. La storia del suo matrimonio con la figlia d’un piccolo armatore di Nantes era sempre rimasta misteriosa. Ma siccome la contessa aveva gran tono, sapeva ricevere meglio di chiunque, – si diceva pure che fosse stata benvoluta da un figlio di Luigi Filippo – era ricercata dalla nobiltà e il suo salotto era il primo della regione, l’unico dove fosse sopravvissuta l’antica cortesia e dove fosse difficile entrare.

Si dice che il patrimonio dei Bréville, tutto in beni immobili, fruttasse cinquecentomila lire di rendita.

Queste sei persone, che occupavano il fondo della carrozza, rappresentavano la parte della società fornita di rendite, serena e forte, la gente onesta provvista di Religione e di Principii.

Per una strana combinazione tutte le donne stavano sullo stesso sedile; le altre vicine della contessa erano due suore che sgranavano lunghi rosari biascicando paternostri e avemarie. La prima era vecchia, e aveva il viso butterato dal vaiolo, come se le avessero sparato una scarica di mitraglia a bruciapelo. L’altra, dall’aria molto patita, aveva una testina graziosa e malaticcia su un petto da tisica consumata dalla fede divorante che crea i martiri e gli esaltati.

Di fronte alle due suore, un uomo e una donna attiravano tutti gli sguardi.

L’uomo, assai noto, era Cornudet il democratico, il terrore delle persone perbene. Da vent’anni egli inzuppava il suo barbone fulvo nella birra di tutti i caffè democratici. S’era mangiato, insieme ai fratelli e agli amici, un bel gruzzolo, ereditato dal padre pasticciere, e aspettava con impazienza la venuta della repubblica per ottenere finalmente il posto che s’era meritato con tante bevute rivoluzionarie.

Il quattro di settembre, forse in seguito a uno scherzo, credette d’essere stato nominato prefetto, ma quando tentò d’insediarsi, gli uscieri, rimasti arbitri della situazione, si rifiutarono di riconoscerlo, costringendolo ad andarsene. Buon compagnone, d’altronde, inoffensivo e servizievole, s’era incaricato, con ardore senza pari, d’organizzare la difesa. Aveva fatto scavare delle buche, nelle pianure, aveva fatto abbattere i giovani alberi delle foreste vicine, aveva seminato trappole su tutte le strade, e all’avvicinarsi del nemico, soddisfatto dei suoi preparativi, aveva ripiegato in fretta verso la città. Pensava, ora, di essere più utile a Le Havre, dove sarebbero state necessarie nuove fortificazioni.

La donna, una di quelle che vengon chiamate allegre, era rinomata per la sua floridezza, che le aveva procurato il soprannome di Pallina. Piccina, tutta tonda, grassa grassa, con le dita rigonfie strozzate alle falangi, simili a rosari di salsicciotti, aveva la pelle lustra e tesa, un enorme seno che le gonfiava il vestito: pure, era appetitosa e desiderata, tanto piacevole a vedersi era la sua freschezza. Il suo viso era una mela rossa, un bocciolo di peonia vicino a schiudersi; vi si aprivano, in alto, due magnifici occhi neri ombreggiati da lunghe e folte ciglia, e sotto una bella bocca piccola, umida, da baci, guarnita di dentini lucenti e microscopici.

Ella aveva inoltre – si diceva – moltissime inestimabili qualità.

Appena la riconobbero, indignati bisbiglii corsero tra le donne oneste, e le parole «prostituta», e «vergogna pubblica» furono pronunciate così forte ch’ella alzò il capo, e fece scorrere sui vicini uno sguardo così ardito e provocante che subito si fece un gran silenzio, e tutti abbassarono gli occhi, eccettuato Loiseau, il quale la guardava eccitato.

Paul Emile Boutigny: illustrazione per Boule de Suif (titolo originale della novella)

Paul Emile Boutigny: illustrazione per Boule de Suif (titolo originale della novella)

E’ la parte centrale, quella che qui viene riportata, in cui, con un tratto di penna l’autore ci descrive l’insensatezza e l’ipocrisia di ciò che quel piccolo microcosmo dentro la diligenza, ma che sembra rappresentare, agli occhi dell’autore, l’intera società, considera il bene ed il male. Nel brano su riportato è la posizione all’interno della diligenza a diventare sintomatica: i piccolo borghesi che abitano la carrozza si siedono prepotentemente dalla parte dei buoni e lasciano dal lato opposto la ragazza che per vivere usa il suo corpo, ma che ha energia, ideali e altruismo da vendere. L’iniziale illusione di poter entrare a far parte della schiera dei “giusti” (offre da mangiare ai compagni di viaggio che non vi avevano provveduto, acconsente a giare con l’ufficiale prussiano, per permettere loro un viaggio sicuro) è seguita da una brusca ricaduta, Palla di sego torna a essere una reietta. Guy De Maupassant lascia parlare i fatti: non è la posizione sociale, il lavoro che troppe volte – per necessità – ci si trova a svolgere…non è il privilegio di nascita, il conto in banca, la casa, gli abiti, gli oggetti…sono altre le cose che qualificano una persona! I cosiddetti “giusti”, spesso, sono più meschini e ipocriti, decisamente più deplorevoli e detestabili di coloro che sono costretti a viaggiare sulla corsia opposta.

Inghilterra

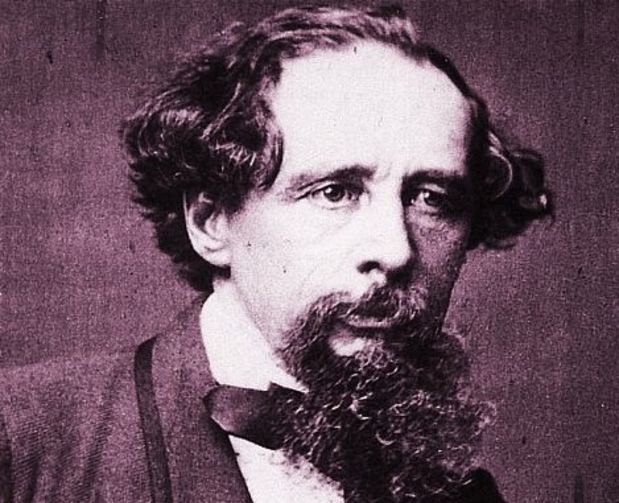

L’Ottocento inglese non vede trascolorare vari periodi culturali ben definiti, come abbiamo visto in Francia che, senza soluzione di continuità passa da un realista “romantico” come Stendhal ad un naturalista come Zola. Infatti tale periodo è quasi tutto interamente dominato dalla regina Vittoria, che permea di sé quasi l’intero secolo. Durante il suo regno, l’Inghilterra vede un incremento del già avviato processo industriale, ottenuto anche attraverso lo sfruttamento di un sempre crescente uso di manodopera infantile. Sarà proprio questo l’argomento che sarà materia del più grande ed esemplare narratore inglese, Charles Dickens.

Charles Dickens

Charles Dickens (1812 – 1870), la cui infanzia e adolescenza passa da avide letture a lavori degradanti, non può non conservare che un vivido ricordo delle sue condizioni da bambino e di tutti gli altri minori occupati nelle fabbriche. Riscattatosi grazie alla sue capacità, farà di essi l’oggetto della sua narrativa, ma non riuscirà mai né radicalizzare i racconti, tanto da farli diventare grimaldelli con cui incentivare una lotta sociale, in quanto la sua cifra (e quella della stessa regina Vittoria) si ferma ad un umanitarismo riformistico, ben lontano dalle quelle che saranno le denunce zoliane. Tale caratteristica è forse anche dovuta al modo di fruizione dei romanzi di Dickens: quasi l’intera sua produzione uscì a puntate in riviste, dapprima di altrui proprietà, poi edite da lui stesso. Ciò fa sì che il suo pubblico non possa che essere piccolo-borghese, ben consapevole di un necessario aiuto alle classe inferiori, ma ben lontano da qualsiasi rigurgito ribellistico.

Uno dei suoi romanzi più famosi è certamente il David Copperfield, del 1849:

La storia ripercorre per intero la vita di David. Nel 1820 sei mesi dopo la morte del padre, David vive felicemente solo con la madre e la buona governante Peggotty. Quando ha ormai compiuto sette anni, la madre, sentendosi sola, si risposa con Mr. Murdstone, un uomo severo, freddo e inflessibile; ancora più intrattabile e crudele è sua sorella zitella Jane Murdstone, che viene a vivere con loro. Il bambino non prova alcuna simpatia né per il patrigno né per la sorella di lui, e costoro non accettano il suo atteggiamento. Murdstone, con la scusa che il figliastro non è abbastanza diligente negli studi, non esita a picchiarlo, affermando che ciò non può fargli altro che bene. Tuttavia, a seguito di una di queste frequenti punizioni corporali, David gli morde una mano e a quel punto, per infliggergli un ulteriore castigo, il patrigno allontana il bambino dalla madre mandandolo in un collegio privato gestito da un suo conoscente. Qui David fa la conoscenza di Steerforth, un ragazzo più grande ammirato dalla maggior parte degli alunni, e il compagno Traddles, che rimarrà uno dei suoi migliori amici. Il severo e spietato preside Creakle è autore di continue angherie contro i ragazzi e, spesso e volentieri, fa anch’egli ricorso alle punizioni corporali. Tornato a casa per le vacanze, David trova un nuovo fratellino e una madre completamente oppressa dal marito, succube e priva di volontà, che muoiono entrambi poco tempo dopo. Poco dopo inizia a subire pressioni e violenze psicologiche attuate nei suoi confronti da Mr. Murdstone e sua sorella. David è di conseguenza costretto a lasciare il collegio: viene mandato a lavorare come garzone in una fabbrica situata a Blackfriars, il cui proprietario è un commerciante di vini amico e socio d’affari di Mr. Murdstone. Intanto, la ex governante Peggotty si sposa con Mr. Barkis. In questo periodo, il giovane David alloggia presso la famiglia Micawber. Mr. Micawber (tanto buono e innocuo quanto finanziariamente inetto), non essendo in grado di badare alle spese di casa, è arrestato per debiti, dove rimane parecchi mesi prima d’essere rilasciato trasferendosi con l’intera famiglia a Plymouth. David decide di scappare da Londra per raggiungere la casa della zia a Dover. Dopo mille avventure raggiunge l’abitazione di questa, l’unica parente che gli è rimasta, l’eccentrica e capricciosa ma affettuosa Betsey Trotwood (maritata, pur vivendo separata dal marito); costei ospita in casa uno strano coinquilino chiamato Mr. Dick e una giovane domestica, Janet. Nonostante il tentativo perpetrato da Murdstone di riottenere la custodia del figliastro, la vecchia zia lo accoglie con sé. Col prezioso aiuto di Mr. Dick, Mrs. Betsey riesce a pagare a David gli studi e l’affitto di una stanza presso l’avvocato Wickfield, dove il ragazzo diventa confidente della figlia di lui, Agnes. Rivede anche l’amico Steerforth, al quale, durante una visita compiuta insieme da Peggotty, presenta l’amica d’infanzia Emily, nipote adottata della sua ex governante. Il romantico ma egoista Steerforth seduce a insaputa dell’amico la giovane Emily: la ragazza era promessa al cugino Ham e poco tempo prima delle nozze i due amanti fuggono nella notte, portando la disperazione in casa Peggotty. Peggotty si dedica a lungo a ricercare le tracce della nipote, che alla fine viene ritrovata grazie ad un’amica (una prostituta di nome Martha Endell). Emigrano in Australia con i Micawber, ma Emily non si sposa più. Terminati gli studi, David incomincia il tirocinio presso lo studio legale “Spenlow e Jorkins” e conosce la figlia di Spenlow, Miss Dora, finendo per innamorarsene. Deve al contempo guardarsi dal subdolo, viscido, arrivista e fraudolento impiegato Uriah Heep, i cui misfatti vengono alla fine rivelati grazie all’aiuto del provvidenziale Micawber. David diventa cronista parlamentare e sposa la bella ma ingenua Dora. Dopo qualche anno la moglie muore a causa d’un aborto spontaneo, e David si ritrova da solo nei momenti più difficili. In questo frangente David scopre le virtù di Agnes e inizia a provare un intenso e sincero affetto per lei. Alla fine del libro David sposa Agnes, che da sempre era segretamente innamorata di lui. Troveranno così la felicità: avranno quattro figli, e alla bambina daranno il nome della zia Betsey.

LA DURA SCUOLA DELLA VITA

Sono ora così esperto del mondo, che quasi non so più meravigliarmi di nulla; ma pure mi fa una certa sorpresa pensare che si potesse a quell’età così facilmente abbandonarmi. Ragazzo pieno d’intelligenza e dotato di acute facoltà d’osservazione, vivo, ardente, delicato, estremamente sensibile fisicamente e mentalmente, sembra strano che nessuno si scomodasse a muovere un dito per aiutarmi. Ma nessuno si scomodò; ed io diventai, a dieci anni, un piccolo lavorante, in servizio della ditta Murdstone e Grinby.

Il magazzino di Murdstone e Grinby era sulla riva del fiume, giù a Blackfriars. I moderni restauri hanno cambiato la faccia ai luoghi; ma era nell’ultima casa in fondo a una stradetta angusta, che s’incurvava e discendeva sino al fiume, con alcuni scalini all’estremità, per chi doveva pigliare una barca. Vecchia e decrepita costruzione, con una banchina propria che si sporgeva sull’acqua quando la marea era alta, e nel fango quando la marea era bassa, era tutta quanta invasa letteralmente dai topi. Le stanze coi pannelli scolorati dal sudiciume e dal fumo, forse, d’un centinaio d’anni; i pavimenti e le scale in rovina; le strida acute e le mischie dei vecchi topi grigi nei sotterranei, e il sudicio e il putridume di quel luogo son nel mio spirito cose non di molti anni fa, ma di questo momento. Mi son tutte presenti innanzi, come nella mala ora che le vidi la prima volta, con la mano tremante in quella del signor Quinion.

Il commercio della ditta Murdstone e Grinby comprendeva varie specie di traffici, ma il più importante era costituito dalla fornitura di vini e liquori a una certa Compagnia di battelli, che non so dove andassero principalmente, ma dei quali alcuni di certo approdavano alle Indie Orientali e Occidentali. So che un effetto di quel commercio era una gran quantità di bottiglie vuote, che certi uomini e certi ragazzi erano occupati ad esaminare contro luce e, dopo aver messe da parte le incrinate, a risciacquarle e lavarle. Quando non c’erano bottiglie vuote, c’era da incollar le etichette sulle piene, o da ficcare i turaccioli adatti, o da suggellare i turaccioli, o da schierare in cassette le bottiglie coi turaccioli già suggellati. Tutto questo io dovevo fare, e fui uno dei ragazzi così occupati. Ve n’erano tre o quattro, con me. Il mio posto di lavoro fu fissato in un angolo del magazzino, dove il signor Quinion poteva vedermi, se gli piaceva di salire sull’ultimo piolo del suo sgabello, attraverso una finestra a fianco del tavolino. Ed ivi fu chiamato, la prima mattina di quella mia nuova vita, che cominciava sotto così favorevoli auspici, il maggiore dei ragazzi, perché m’insegnasse il mestiere. Si chiamava Mick Walker, e portava un grembiule sbrindellato e un berretto di carta. Mi raccontò che suo padre era battelliere, e prendeva parte, con un berretto di velluto, alla processione del Lord Mayor. M’informò inoltre che noi avevamo come compagno un altro ragazzo, e me lo presentò col nome straordinario di Fecola di Patate. Scopersi, però, che quel nome non gli era stato dato a battesimo, ma appiccicato nel magazzino, per il color del suo viso, che era pallido d’un bianco di farina. Il padre di Fecola era barcaiuolo, ma anche pompiere in un gran teatro, dove una giovane parente di Fecola – forse la sorellina – rappresentava i folletti nelle pantomime. Non c’è parola che possa esprimere la mia segreta angoscia nell’ora che mi trovai precipitato fra quella gente. Confrontavo quelli che oramai sarebbero diventati i miei compagni d’ogni giorno con quelli della mia infanzia più felice – per non dire con Steerforth, Traddles, e gli altri; e sentivo crollar tutte le speranze che avevo vagheggiate, d’istruirmi e di segnalarmi un giorno.

(…)

La sera, all’ora stabilita, m’apparve il signor Micawber. Mi lavai le mani e la faccia, per far maggior onore alla sua dignità; e prendemmo insieme la via di casa, come credo debba ora chiamarla. Il signor Micawber s’occupò di farmi apprendere i nomi delle vie e notare l’aspetto delle case alle cantonate, mentre s’andava innanzi, perché potessi dirigermi facilmente la mattina appresso. Arrivati alla sua casa (la quale al pari di lui era frusta; ma, come lui anche, sfoggiava la maggior pompa possibile), egli mi presentò alla signora Micawber, una donna pallida e appassita, non più giovane, che sedeva nel salotto (il primo piano era assolutamente sfornito di mobili, e aveva le tendine abbassate per gli occhi dei vicini) con un bambino al petto. Il bambino era uno di due gemelli; e posso dire qui che non una volta, nel tempo della mia dimora colà, mi accadde di vedere entrambi i gemelli distaccati contemporaneamente dalla signora Micawber. Uno era sempre occupato a sorbire un rinfresco. V’erano altri due bambini; il signorino Micawber, di circa quattro anni, e la signorina Micawber di circa tre. Questi, e una servetta di color bruno, che aveva il vizio di sbuffar col naso, come i cavalli, e m’informò, dopo mezz’ora, che era orfana ed era uscita dal vicino ospizio di San Luca, completavano la famiglia. La mia camera era di sopra, al di dietro, piccola, molto poveramente arredata e parata di certa carta che rappresentava alla mia immaginazione infantile una gran quantità di ciambelle azzurre. – Non pensavo mai – disse la signora Micawber, dopo esser salita su, gemello e tutto, a mostrarmi la camera, e sedendosi per riprender fiato – non pensavo mai prima di maritarmi, quando ero con papà e mamma, che un giorno avrei dovuto appigionare delle camere in casa mia. Ma mio marito è adesso in condizioni difficili, e ogni considerazione del nostro sentimento intimo si deve far tacere.

Io dissi: «Sì, signora.»

(…)

Il centro del portone di casa era interamente coperto da una gran targa di ottone su cui era inciso: «Istituto per Signorine della signora Micawber»: ma non mi risultò che alcuna signorina avesse mai frequentato quel collegio, o lo frequentasse, o si proponesse di frequentarlo, né che fosse mai stato fatto il minimo preparativo per riceverne una. Gli unici visitatori che io vidi, o di cui udii parlare, erano i creditori. Quelli arrivavano a tutte le ore e alcuni di essi erano decisamente feroci. Un certo tale dalla faccia sporca, credo che fosse un calzolaio, era solito infilarsi nel corridoio già alle sette del mattino e gridare dalle scale al signor Micawber: «Venite fuori! Non siete ancora uscito, lo sapete bene. Volete pagarmi o no? Non nascondetevi; lo sapete che è una bassezza. Se fossi in voi non sarei così meschino. Mi pagate o no? Dovete pagarmi, mi sentite? Venite fuori!» Non ricevendo risposta a queste intimazioni, passava pieno di furia alle espressioni: «Imbroglioni» e «ladri»; e poiché anche queste rimanevano senza effetto, ricorreva a volte all’estremo espediente di attraversar la strada e tuonare verso le finestre del secondo piano, dove sapeva che c’era il signor Micawber. In queste occasioni il signor Micawber era trascinato dal dolore e dall’umiliazione (me ne accorsi una volta dalle strida di sua moglie) fino al punto di mostrar di agire contro se stesso con un rasoio; ma mezz’ora dopo si puliva con estrema cura le scarpe e usciva mugolando un motivetto con un’aria più aristocratica che mai. La signora Micawber possedeva una non minore elasticità. L’ho vista cadere in deliquio alle tre, davanti alla cartella delle tasse, e, alle quattro, mangiare cotolette di vitello impanate e bere birra calda, il tutto pagato con due cucchiai da tè portati al monte dei pegni.

(…)

In questa casa e con questa famiglia trascorrevo le mie ore di libertà. Provvedevo da solo alla mia colazione con una pagnottina da un penny e un penny di latte. Tenevo un’altra pagnottina e un pezzetto di formaggio su di un particolare scaffale di una particolare credenza per farne la mia cena quando tornavo la sera. Tutto ciò apriva un vuoto nei miei sei o sette scellini, lo so fin troppo; stavo nel magazzino tutto il giorno e dovevo mantenermi con questa somma per tutta la settimana. Dal lunedì mattina al sabato sera non avevo consigli, né guida, né incoraggiamento, né conforto, né assistenza, né aiuto di alcun genere né da parte di alcuno che possa ricordare, quanto è vero che spero di andare in paradiso!

(…)

So di non esagerare, inconsciamente e involontariamente, la scarsità delle mie risorse e le difficoltà della mia vita. So che, se mai il signor Quinion mi dava uno scellino, in qualsiasi momento, lo spendevo in un desinare o in una merenda. So che lavoravo dalla mattina alla sera, cencioso fanciullo, con uomini e ragazzi volgari. So che vagabondavo per le strade nutrito scarsamente e male. So che, se non fosse stato per la grazia divina, sarei potuto facilmente divenire, tanta era la cura che ci si prendeva di me, un ladroncello o un piccolo vagabondo.

David Copperfield in fabbrica

E’ evidente la distanza di un brano come questo, non dico col romanzo zoliano, più tardo, ma anche col romanzo flaubertiano: in primo luogo la mozione degli affetti, ovvero sia il sentimentalismo (… mi abbiano cacciato via, nonostante gli anni che avevo), ciò non toglie alla pagine una certa attenzione al dato sociale, la vita della fabbrica, ma, ancora (ricordiamo che il romanzo uscì a puntate) un “dato” più leggero, che può spingere fino al sorriso (l’episodio del calzolaio). A tale proposito non mi sembra inopportuno ricordare che Dickens divenne famoso con un romanzo “comico” come Il Circolo Pickwick.

Un altro grande romanzo è Tempi difficili del 1854: