Milano a fine ‘800

Milano a fine ‘800

La letteratura in Italia nella seconda metà dell’Ottocento oltre a vedere il disagio circoscritto, nello spazio e nel tempo, della Scapigliatura, la poesia ore rotundo di Giosue Carducci e la grande stagione verista dei siciliani Capuana, Verga e De Roberto, vede anche una forma di letteratura che rispondeva alle varie esigenze dello stato appena nato:

- Rispondere ad una nascente industria culturale che vedeva via via allargato il pubblico dei lettori (grazie anche alla legge Casati e poi Coppino che istituiva l’obbligo d’istruzione elementare – due e poi tre anni)

- Rispondere al bisogno d’evasione soprattutto femminile, cui era principalmente destinato, ma non esente da inserimenti fortemente “moralistici”, ad imitazione di quanto era successo in Francia con il feuilleton e che da noi prese il nome di “romanzo d’appendice”. Non mancano in questo ambito opere che per la loro fattura vanno ben oltre la pura evasione, presentando temi attenti alla condizione della donna, con le scrittrici Neera o la Marchesa Colombi.

- Rispondere all’appello giobertiano di “Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”, attraverso una letteratura pedagogica, rivolta ai ragazzi che come abbiamo visto avevano ormai l’obbligo (sebbene spesso disatteso) dell’istruzione elementare. A tale scopo risposero gli scrittori Edmondo De Amicis con Cuore e Carlo Collodi con Pinocchio.

L’editore Pomba

L’editore Pomba

Per quanto riguarda il primo punto, è necessario notare da una parte il rafforzamento dall’altra la nascita di case editrici che si occupavano sia della pubblicazione di riviste propriamente dette che di libri, ognuna con delle proprie specificità. Basti qui ricordare Zanichelli, ex libraio, cui si deve la prima pubblicazione in lingua italiana del saggio di Darwin Sull’origine della specie, Pomba, tipografo che sapeva bene che “le classi facoltose non pensano ai libri, mentre le altre non hanno né il tempo né il gusto per dilettarsi coi libri” e quindi virò la sua attività sugli scolastici, opere di giurisprudenza o opere relative all’agricoltura. Dall’estero vennero il francese Le Monnier, lo svizzero Hoepli o il tedesco Olschki che portarono la loro esperienza in Italia. Il più importante fu certamente il milanese Treves, che pubblicò le opere dei più grandi scrittori italiani (e a cui aspiravano coloro che volevano annoverarsi fra i “grandi”). Sempre a Milano ebbe successo la Sonzogno che forte del possesso della rivista “Il Secolo”, il più letto allora nell’Italia del Nord, poté annoverare tra le maggiori vendite i cosiddetti libri romantici per signorine e la Ricordi, che si specializzò nella pubblicazione di spartiti musicali. Ai ragazzi si dedicò Bemporad, al cui successo contribuirono i romanzi di Emilio Salgari.

L’editore Treves

L’editore Treves

La letteratura femminile presenta caratteri interessanti sia dal punto di vista sociologico che culturale: per il primo si deve sottolineare come la donna, nella seconda metà dell’Ottocento, trovò una via “lavoratrice” che la rendeva famosa e protagonista nella società di allora, quindi la nascita di una letteratura che avesse come punto di vista proprio quello femminile, toccando a volte corde che potremo definire proto-femministe.

Neera

Neera

Tra le più importanti ricordiamo Neera, pseudonimo di Anna Zuccari (1846 – 1918), nata a Milano, città che più di ogni altra le poteva offrire stimoli culturali; in contatto con Capuana e Verga, aderì ella stessa alla corrente del verismo attraverso la quale affrontò il tema dominante della condizione femminile – senza mettere in discussione il ruolo socialmente subordinato – limitandosi a rivendicare le ragioni del cuore e della sensibilità femminile a fronte della mediocrità della realtà quotidiana nella quale le protagoniste dei suoi romanzi finiscono per ripiegare.

Né è un esempio un brano tratto da un suo romanzo, tra i suoi numerosi, dal titolo Teresa del 1886, che fa parte di una trilogia che ha protagoniste giovani donne Teresa appunto, Lydia e L’indomani.

Teresa, tra l’adolescenza e l’età adulta, vive la sua passione per Egidio, ostacolata dalla grettezza del padre che, per meschine valutazioni economiche, le impedisce di sposarlo. Il peso delle convenzioni sociali e l’obbedienza familiare condizionano anche il comportamento di Teresa, obbligandola a rinunciare alla felicità e soltanto, nel tempo, ella maturerà la consapevolezza e la forza di reagire alle imposizioni. Una malinconica vicenda che però offre una visione completa sul vero senso dell’esistenza.

TERESA

Quell’anno si chiuse con due avvenimenti importanti. Luminelli minore chiese la mano di una delle gemelle, accontentandosi di prenderla senza dote; e Carlino, laureato in legge, partì per una cittaduzza della bassa Italia. Lo avevano consigliato a percorrere la carriera giudiziaria, la più pronta, la più sicura, quella che gli avrebbe permesso di aiutare subito la famiglia. Il signor Caccia si appoggiava molto sul figlio, per il quale egli e tutti di casa avevano fatto grandissimi sacrifici. Carlino non era riuscito quell’uomo eminente che il padre aveva vagheggiato nelle ore raccolte del suo studiolo, quando il piccolo ginnasiale era alle prese con Cornelio Nipote; tuttavia, avendo superato l’esame e addottoratosi come tutti gli altri, gli faceva un certo qual onore, di cui andava tronfio sollevando le sopracciglia ad altezze insolite. «Bada» gli aveva detto al momento della partenza «di non dimenticare mai i buoni esempi avuti in famiglia. E poiché la signora Soave lagrimava in silenzio, seduta sul divano, coi piedi sullo sgabelletto — fatta così debole oramai da non potersi più reggere — il signor Caccia le diede un’occhiata dall’alto in basso, crollando le spalle poderose. “È una miseria l’essere donna” pensava tra sé — e tornò a salutare il figlio, rigido, impassibile, dando prova di una grande superiorità. Teresina si meravigliò, e quasi ne fece a se stessa un rimprovero, di non commuoversi abbastanza a questa partenza. Amava meno suo fratello? No, certo: ma era così assorta nell’amore di Orlandi che ogni altra affezione sembrava pallida al confronto. E poi aveva già molto sofferto. Il suo cuore non provava più lo slancio subitaneo della prima giovinezza; incominciava ad essere stanco, e a misurare il dolore. Aveva riflettuto qualche volta — non senza esitazione, temendo di essere una cattiva sorella — se, non essendovi Carlino da mantenere agli studi, il ricevitore le avrebbe assegnata una piccola dote. Come tutto in questo caso sarebbe semplificato! Capiva le ragioni del padre: aveva troppo vissuto in quell’ambiente e in quello solo, per non essere persuasa che la sua condizione di donna le imponeva anzitutto la rassegnazione al suo destino — un destino ch’ella non era libera di dirigere — che doveva accettare così come le giungeva, mozzato dalle esigenze della famiglia, sottoposto ai bisogni e ai desideri degli altri. Sì, di tutto ciò era convinta; ma anche un cieco è convinto che non può pretendere di vedere, e tuttavia chiede al mondo dei veggenti, perché egli solo debba essere la vittima. Quando Carlino partì, accompagnato dai voti e dalle speranze d’ognuno, Teresina mormorò tristemente: «Ecco, egli va a formarsi il suo avvenire come vuole, dove vuole!» E una quantità di riflessioni dolorose vennero ad assalirla, così che trovossi paralizzata nel momento dell’addio. Parve fredda, indifferente. Appena scomparso, fu presa dai rimorsi; si rimproverava sempre, da se stessa, ad ogni movimento di ribellione. Sotto il velo delle lagrime, le si disegnò sul volto uno sgomento di persona colpevole, e insieme un terrore timido, uno sconforto, qualche cosa di indefinibile. Somigliava tanto alla sua mamma, allora, con quell’aria di rassegnazione stanca, che il signor Caccia le ravvolse entrambe nel medesimo sguardo olimpico, sdegnoso, riportandolo poi, con una lieve dilatazione di compiacenza, sull’Ida bella e robusta: festevole, anche nella dimostrazione del suo rammarico. Ida, in famiglia, produceva l’effetto di un raggio di sole, era l’idolo, il beniamino di tutti, aveva avuto, nascendo, il dono di piacere; ognuno era indulgente con lei. Studiava per fare la maestra e la consideravano già come un prodigio. Dopo l’Ida, il posto più in vista, lo occupavano le gemelle; era impossibile non accorgersi di loro, grosse, grasse, rubiconde, indivisibili, somiglianti al padre nella truculenza sgarbata, nelle larghe spalle e nel vivo colorito. Si atteggiavano a padronanza, forti della loro duplicità e di una volontà sola, alla quale ubbidivano due voci, quattro occhi, quattro mani. Insediate nella gran camera di Carlino, erano esse che alla mattina si ponevano alla finestra per guardare i passanti, fresche e ardite nei loro vent’anni. Teresina pativa ora il freddo, e alla mattina, appena levata, era troppo pallida per farsi vedere alla finestra. Le gemelle avevano stretta relazione coi nuovi inquilini della casa della Calliope — i Ridolfi — , che avevano due belle ragazze; e da una casa all’altra si telegrafava continuamente con occhiatine, con piccoli segni, con sorrisi e cenni di convenzione. Teresina restava esclusa da questi maneggi, e li comprendeva poco, perché, avendo trascorsa la giovinezza nel fare da mamma alle sorelle, non le era rimasto il tempo di cercarsi un’amica della sua età.

(…)

Ella pensava che anche lontano Egidio dovesse conservare l’ardore del desiderio, come lo conservava lei, e che nessuna donna potesse interessarlo, come a lei non interessava uomo. Eppure questa fede ingenua veniva scossa qualche volta. Vedeva, guardandosi attorno, riflettendo, confrontando e capiva che tutto nella vita di un giovane si svolge in modo opposto a quello di una ragazza; per conseguenza l’amore dell’uno non può essere uguale all’amore dell’altra. S’accorgeva anche di una crescente compassione per lei, nelle persone buone; compassione che i maligni rivestivano di una ironia piccante. Frequenti allusioni alle fanciulle che invecchiano in casa, prive d’amore, la ferivano acutamente. Forse ch’ella non amava? Forse che non era amata? Ma che cos’era dunque quel mistero che le sfuggiva continuamente, sul quale sembrava concentrarsi l’attenzione di tutti? Quale catena, quale segreto accordo legava insieme uomini e donne, per cui si intendevano con un monosillabo, con un’occhiata? L’amore? Ma ella amava. Si poteva amar di più? Arrestandosi a questa riflessione, un rossore tardivo le saliva alle guancie. Non era più il rossore invadente dei quindici anni; era un riflesso che dava appena un po’ di tepore alla pelle, per cui tornava subito pallida come prima. E pensava: “No, non è possibile. Qualunque cosa ci possa essere, non potrebbe farmi più felice di quanto lo fui, stretta nelle sue braccia, in quel mattino… Egli era allora tutto mio”. Tentava qualche volta di prendere una rivincita su quelle arie di protezione sprezzante; e rispondeva con alterigia, o non rispondeva affatto. Una volta la pretora le disse: «Non fare così; diranno che inacidisci come una zitellona». A tali parole Teresina, colpita, andò a chiudersi in camera, e pianse come non aveva mai pianto da che era al mondo. Pianse le lagrime disperate della giovinezza che muore. Pianse su se stessa, per il suo volto emaciato, per i suoi begli occhi che si spegnevano nell’atonia; per il suo povero corpo che, dopo aver vissuto come una pianta, stava per fossilizzarsi come un sasso. Ebbe un accesso di vera disperazione, durante il quale sentì agitarsi nel fondo delle viscere un torrente d’odio, di passioni malvagie, di invidie non mai provate. Si torceva sul letto, mordendo le coperte con una voglia pazza di fare del male a qualcuno, col desiderio mostruoso di veder scorrere del sangue insieme alle sue lagrime. La trovarono sfinita, livida in volto, coi denti serrati. Il dottor Tavecchia, chiamato per tranquillizzare lo spavento della madre, accennò a un isterismo nervoso e prescrisse dei calmanti.

Vecchia edizione del romanzo di Neera

Vecchia edizione del romanzo di Neera

Nel passo su riportato Neera sottolinea con forza le convenzioni sociali che costituivano l’essenza di una famiglia borghese, come la preminenza della figura maschile (padre che prende le decisioni, fratello cui va tutto l’interesse familiare), la sottomissione della madre, prona alle volontà di un marito burbero. Ma la capacità della scrittrice sta nell’analisi con cui osserva la psicologia femminile: alla fragilità malinconica di Teresa, si contrappone la forza di Ida e la vitalità un po’ grezza delle sorelle gemelle. Quello che rende questo romanzo “minore” rispetto alla grande prosa verghiana è la continua aggettivazione che fa sì che il narratore onnisciente guidi con mano sicura il lettore verso l’identificazione di chi ha torto e di chi ha ragione (si prenda a paragone come la Mena dei Malavoglia rinunci all’amore di compare Alfio per misurare la distanza tra la pur brava scrittrice milanese e Verga).

Maria Antonietta Torriani

Maria Antonietta Torriani

La Marchesa Colombi, pseudonimo della piemontese Maria Antonietta Torriani (1840 – 1920). Maestra elementare, sin da giovane pubblicò racconti Nel giornale delle donne. Spostatasi a Milano, entrò in contatto con Anna Maria Mozzoni, protofemminista lombarda, si sposò con Eugenio Torelli Vieller, redattore della Rivista illustrata, in seguito primo direttore del Corriere della sera, dal quale si separò. E’ in questo periodo che la Torriani prese il soprannome di Marchesa Colombi, tratto dalla commedia La satira e Parini di Paolo Ferrari, in cui i marchesi Colombi sono personaggi futili e frivoli.

Prendiamo un passo da uno dei suoi romanzi brevi, Un matrimonio di provincia del 1885:

La quindicenne Denza (Gaudenzia) Dellera vive con il padre Pietro, vedovo, la sorella maggiore Caterina, detta Titina, e la zia. La famiglia è povera, e le ragazze non possono concedersi svaghi. Il padre, appassionato di letteratura, le educa in casa raccontando le vicende dei più celebri poemi greci, latini e italiani. Dopo qualche tempo Pietro si risposa con Marianna che impone una severa disciplina, abituando le figliastre ai lavori di casa e a una vita di stenti e rinunce. La famiglia ha rapporti con i cugini Bonelli: una sera i Dellera vengono invitati da loro a teatro; dopo la rappresentazione Maria comunica a Denza che ha suscitato l’attenzione di un uomo, Onorato Mazzucchetti, rampollo di una famiglia agiata. Denza, che sentiva già prepotente il bisogno di essere amata, ne è entusiasta e commossa, e comincia a fantasticare in ogni momento sul suo innamorato, attendendo con pazienza gli sviluppi della vicenda. Un giorno Denza e Onorato si incrocianoe lui le palesa a voce i suoi sentimenti. Denza è felice, ma il tempo passa e non arriva alcuna domanda di matrimonio. Anzi, Mazzucchetti va a trascorrere un periodo di formazione in Francia. La giovane è sicura, nel suo cuore, che sia solo questione di tempo, ma negli anni si sposano la sorella e le due cugine, e lei è ancora sola. Un giorno, Denza apprende delle imminenti nozze tra Mazzucchetti e un’altra donna. Si spezza così il suo sogno e, avendo superato i 25 anni, è inoltre conscia dell’età avanzata, in ottica matrimoniale. Quando si fa avanti Scalchi, un benestante notaio quarantenne, Denza, pur non rimanendone particolarmente affascinata, accetta la sua mano, per sfuggire a un futuro da zitella e arrivare al tanto agognato matrimonio, ormai però sprovvisto dell’aura poetica di cui lo aveva rivestito.

UN MATRIMONIO IN PROVINCIA

Da quel momento non ebbi più tempo di pensare alle mie aspirazioni passate, e quasi neppure al mio sposo. Il matrimonio, colle sue formalità preventive, m’assorbiva tutta, ed assorbiva anche il resto della famiglia. Mia sorella aveva affidato il figliolo alla suocera, ed era venuta a Novara per aiutarci. Tutto il giorno eravamo in giro a far compere, o visite di partecipazione. E la sera, io e mia sorella, facevamo delle copie, colla nostra scrittura più accurata, d’un epitalamio che il babbo aveva preparato per le mie nozze. A misura che una copia era finita, lui la correggeva, — c’era sempre da correggere nelle nostre copie, — poi la rotolava, la legava con un nastrino rosso, e ci scriveva sopra il nome dei destinatari, con una precisione notarile: «Signor Bonelli ingegnere Agapito, e genero e figlia, coniugi Crespi». «Signor Martino Bellotti, dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia, e consorte». Intanto la matrigna combinava la colazione e gli inviti, e tratto tratto interrompeva il nostro lavoro, per consultarci e fare delle lunghe discussioni. A mia ricordanza non s’era mai fatto un invito a pranzo in casa nostra. Avevamo l’abitudine di desinare in cucina, al tocco, e quando capitava lo zio Remigio, o qualcuno degli Ambrosoli, o qualche altro parente di fuori, gli si offriva il nostro desinare di famiglia, senza nessuna aggiunta, su quella tavola di cucina, tra i fornelli ed il paravento della zia. Ora il paravento non c’era piú; ma ad ogni modo non era possibile servire una colazione nuziale in cucina. Bisognava apparecchiare in salotto. Quella novità ci mise in grande orgasmo. Si dovettero portar via i sacchi di granturco, le patate, le castagne e tutto; si dovettero scoprire i mobili, ed appendere le cortine, e togliere le tavole rotonde per sostituirvi quella grande della cucina. Poi non era lunga a sufficienza, e ci si aggiunsero 44 ancora ai due capi le tavole rotonde un po’ piú bassine, che facevano un effetto curioso e poco bello. Nessuna delle nostre tovaglie aveva le dimensioni di quella mensa cosí allungata. E le due tavole rotonde ebbero anche una tovaglia a parte, di modo che facevano come casa da sé, un gradino piú in giú della tavola centrale. Il babbo suggerí di nascondere il gradino sotto uno strato di fiori; ma rinunciò a mettersi, come s’era combinato prima, a capo tavola, perché, dovendo sedere piú basso, non avrebbe dominato tutta la mensa leggendo l’epitalamio. Scelse il posto nel centro, e la matrigna l’altro in faccia a lui, sebbene quella nuova moda francese non fosse di loro gusto. Anche la mia abbigliatura da sposa era stata argomento di molte discussioni. La solennità che si voleva dare alla cerimonia, non arrivava però al lusso dell’abito bianco. Un abito di seta colorata a strascico, sul quale avevo fatto assegnamento e di cui andavo superba, la Maria lo trovò disadatto alla circostanza e provinciale. Allora la matrigna fece la pensata di vestirmi da viaggio, e per quanto le si facesse osservare che non facevamo nessun viaggio, non si lasciò rimovere, ed il vestito da viaggio fu accettato. Finalmente venne quella mattina aspettata e temuta. Quando fui tutta vestita come una touriste che si disponesse a fare il giro del mondo, cominciai a piangere abbracciando tutti prima d’andare in chiesa, come se non dovessimo mai piú rivederci in questo mondo. Poi, durante la cerimonia piansi tanto che fu un miracolo se udirono il sí, che tentai di pronunziare fra due singhiozzi. Poi tornai a piangere zitta zitta durante tutta la colazione, rispondendo con un piccolo singhiozzo ogni volta che mi facevano un complimento, tanto che smessero di farne, e mangiarono tutti quieti, parlando di cose serie, dei raccolti, che quell’anno erano buoni, dei nostri vini dell’alto Novarese che non hanno nulla da invidiare a quelli del Piemonte, e del secondo vino, «il cosí detto vinello che è eccellente, e tanto conveniente per uso di famiglia». Poi, alle frutta, quando il babbo spiegò uno dei tanti fogli che avevo scritto io stessa, e cominciò a leggere ad alta voce: In questo dí, sacro ad Imene, io prego La Vergine ed i Santi a voi propizi, quei versi, che sapevo a mente, mi commossero al punto che scoppiai in un pianto dirottissimo, e dovettero condurmi via. Cosí, dopo tutti quegli anni d’amore, di poesia, di sogni sentimentali, fu concluso il mio matrimonio. Ora ho tre figlioli. Il babbo, che quel giorno dell’incontro con Scalchi aveva accesa lui la lampada che mi consigliava, dice che la Madonna mi diede una buona inspirazione. E la matrigna pretende che io abbia ripresa la mia aria beata e minchiona dei primi anni. Il fatto è che ingrasso.

Ritratto di Maria Antonietta Torriani

Ritratto di Maria Antonietta Torriani

“E non mi sarebbe venuta l’idea di leggere Un matrimonio in provincia se non me ne avesse parlato con singolare entusiasmo Natalia Ginzburg. Mentre spesso nelle ricognizioni tra i minori dell’Ottocento italiano, le soddisfazioni di lettura devo pagarle con uno sforzo, una resistenza da vincere, qui dalle prime pagine si riconosce la voce di una scrittrice che sa farsi ascoltare qualsiasi cosa racconti, perché è il suo modo di raccontare che prende, il suo piglio dimesso ma sempre concreto e corposo, con un sottile filo d’ironia: di quell’ironia su stessi che è l’essenza dello humour. A contestare il mito della donna romantica con l’evidenza prosaica della fatalità piccolo-borghese, la narrativa tardo ottocentesca italiana – dalla Serao a Neera – non mette avanti eroine alla Madame Bovary (anche il «bovarismo», in Italia, sembra privilegio maschile): più che alla provincia di Flaubert che la nostra sia vicina a quella di Čechov: drammi silenziosi nelle esistenze senza avvenimenti di donne di casa frustrate nell’autonomia dei sentimenti. La Marchesa Colombi appartiene a questo filone ma è anche qualcosa di molto diverso: perché quando rappresenta la ristrettezza la noia lo squallore lo fa con una spietatezza di sguardo, una nettezza di segno, una deformazione grottesca da dare l’effetto del massimo di tristezza col massimo d’allegria poetica” (Italo Calvino)

Carolina Invernizio

Carolina Invernizio

Tuttavia la scrittrice di maggior successo fu Carolina Invernizio. Nasce a Voghera nel 1858, da una famiglia borghese, il padre, infatti, era funzionario di Governo. A quattordici anni si trasferisce a Firenze, dove frequenta le scuole Magistrali. Comincia a scrivere a ventisei anni e nell’arco di una vita produce circa centotrenta romanzi, nonostante sia diventata moglie del tenente Quinterno e madre di una bambina. È una donna borghese che riceve e tiene salotto, frequenta teatri, sartorie, esce spesso e volentieri. L’ambiente fiorentino nel periodo in cui la scrittrice muove i suoi primi passi ben conosce la letteratura cosiddetta d’appendice: Lorenzini (il futuro Collodi di Pinocchio), ad imitazione dei Misteri di Parigi di Eugene Sue, dà alle stampe i Misteri di Firenze, nella città esistono editori di tali romanzi, scrittori a cottimo (non bisogna dimenticare che nel porto di Livorno, oltre a visitatori inglesi, salpavano anche i romanzi gotici). Con il ritorno del marito nel 1896 dalla guerra d’Abissinia , la scrittrice si trasferì prima a Torino e poi, nel 1914 , a Cuneo, dove Carolina aprì il suo salotto di via Barbaroux a intellettuali e a personaggi della cultura, come recita la targa commemorativa posta sulla sua casa e dove muore nel 1916.

Non amata dai critici, ma profondamente apprezzata dal pubblico, Antonio Gramsci la definì “onesta gallina della letteratura popolare”. Venne anche indicata come “La Carolina di servizio” e secondo Enrico Deaglio si deve a lei l’epiteto ancor oggi in voga de “La casalinga di Voghera”.

Ne Il bacio di una morta, il romanzo più importante dell’Invernizio, scritto nel 1886, appaiono tutti questi temi: cominciamo con l’ultimo, quello del fratello disperso, che giunge a casa temendo la morte della sorella:

IL BACIO DI UNA MORTA

La luna era salita a poco a poco sull’orizzonte, ma i suoi raggi erano ancora troppo deboli per rischiarare la cupa ombra dei cipressi e mandava soltanto una luce pallida, velata, misteriosa sulle tombe di pietra e di marmo, alcune abbandonate, altre coperte di ghirlande e di fiori…

Se qualcuna delle mie lettrici ha visitato un cimitero di notte, sa quale triste e funebre impressione se ne riceve. Il solenne silenzio che regna in quel luogo, sacro al riposo dei morti, i grandi cipressi, le croci mortuarie… tutto è propizio alle più folli e deliranti visioni…

Là…è la morte: davanti, di dietro, al nostro fianco, sotto i nostri passi, sotto l’erba che calpestiamo; è impossibile sottrarsi al suo pensiero. Anche l’uomo il più forte, il più scettico trema, si sente il cuore stretto da una gelida pressione. I monumenti assumono ai nostri occhi un aspetto strano, fantastico, bizzarro; ombre vaghe, sfumate, impalpabili, sembrano librarsi dinanzi a noi, fra le tombe, nell’aria; un sudor freddo scorre per tutto il corpo, le labbra diventano mute…

Tale impressione non mancò di provare Ines, mentre stretta al braccio del compagno, seguiva il custode sotto i loggiati del cimitero. Ella soffriva molto la giovane donna, ma i suoi occhi erano privi di lacrime, il suo volto si manteneva calmo…

Alfonso si rivolgeva intorno sguardi inquieti, smarriti; sulle sue guance erano due macchie di un rosso ardente, le labbra aveva livide.

Ines sentiva di quando in quando scuotersi convulsemente il braccio del suo compagno, come se alcuni brividi l’avessero investito. Ella lo guardava atterrita, ed egli, come se avesse compreso quello sguardo supplichevole, pietoso, tentava un sorriso; ma quel sorriso era così straziante, così amaro, che strappava le lacrime.

Il custode solo si mostrava indifferente. Egli camminava senza riguardo in mezzo alle tombe, agitando un mazzo di chiavi che aveva appese sulla cintola. Fatto il giro del loggiato, volse a destra e dopo pochi passi si fermò dinanzi a una porta di legno scuro, che aveva nel mezzo dipinta una gran croce bianca.

Era la porta della cappellina, dove era stata posta provvisoriamente in deposito la cassa, che conteneva le spoglie della contessa Rambaldi.

Ines si sentiva il cuore serrato come in una morsa. Alfonso trasse un fazzoletto per asciugarsi il viso, irrigato da grosse gocce di sudore.

Il custode aveva aperta la porta…ed era entrato per il primo. I due giovani lo seguirono.

La cappella era debolmente illuminata da una lampada ad olio appesa al muro; ed a quel chiarore vacillante potevasi appena discernere una specie di tavola quadrata, su cui era posata una cassa di legno nero con maniglie e borchie dorate.

«E’ quella» disse a bassa voce il custode.

Alfonso fece un balzo come se avesse subìta una scossa elettrica e strinse la mano di Ines con una tal forza, che ci volle tutto il coraggio della giovine donna per non mandare un grido di dolore.

Il custode era ritornato sulla porta.

Ines guardò Alfonso temendo che egli soccombesse alle commozioni che l’agitavano…ma il giovane teneva gli occhi fissi, spalancati sulla cassa.

«Ella… è là…là…vicino a me» balbettò «ma quel coperchio mi toglie la vista del suo viso…Clara…io io voglio vederti…»

Ines si era avvicinata al custode e traendo dalla valigetta, che aveva portato con sé, una borsa piena d’oro.

«Questo per voi» disse a bassa voce «se acconsentite al desiderio di mio marito; fategli vedere sua sorella»

«Ma io non posso…non posso».

«Oh! non siate così crudele…voi siete padre…se la morte…vi rapisse un figlio…diletto…non desiderereste vederlo più e più volte, prima che la terra ricoprisse per sempre le sue spoglie?»

Il custode s’inteneriva.

Ines se ne accorse e facendogli scorrere destramente la borsa in mano

«Suvvia, siate buono» esclamò «Dio vi ricompenserà più di quello che io posso fare»

Due grosse lacrime caddero sulle rozze gote del custode.

Egli si avvicinò, senza far parola, alla cassa…e cercando dolcemente di allontanarne Alfonso:

«Aspetti» disse «che io l’apra, così potrà rivedere la sua povera sorella».

Oh! quanta passione, quanta ineffabile tenerezza apparve sul viso pocanzi impietrito del giovane, a quelle parole del custode! Sulle guance livide gli ritornò il sangue…gli occhi ardenti, asciutti gli s’inondarono di pianto.

«La rivedrò…la rivedrò…» disse a voce sommessa, ardente, quasi credesse di sognare. Il custode aveva con lentezza fatte girare le viti e senza alcun sforzo, ne sollevò il coperchio.

Un gran velo bianco copriva il cadavere. Il custode l’alzò con una delicatezza ed un rispetto, strani in un uomo del suo mestiere, e tosto scoperse la pallida e bella figura della contessa.

Alfonso ed Ines giunsero le mani, e per qualche minuto il loro dolore parve tacere, avanti la serenità di quella figura, che dormiva del sonno tranquillo, solenne della morte.

La contessa era vestita tutta di bianco: i suoi capelli sparivano sotto una cuffietta di trina, che le scendeva fino sulla fronte: al collo aveva una croce di brillanti attaccata ad un nastro celeste.

Ella era bella di una celeste purezza, e sotto quelle trine candide, con quel vestito bianco, pareva una vergine assopita nei pensieri del cielo.

Il viso era pallido, smagrito, ma non aveva quella lividezza spaventosa, propria dei cadaveri. Nessuna vedendola avrebbe creduto alle sofferenze che servirono di preludio alla di lei morte. Uno sguardo sembrava scivolar fuori dalle semichiuse pupille; dalle labbra aperte ad un principio di sorriso, sembrava uscire ancora una parola di amore…di addio, per i suoi cari.

«Com’era bella!» mormorò Ines portandosi il fazzoletto agli occhi.

«Bella e buona» disse Alfonso con un brivido.

E scuotendosi dall’estasi che l’aveva per un istante dominato, si gettò piangendo su quell’adorato cadavere.

«Clara…mia Clara…» diceva singhiozzando «eccomi a te di ritorno… ma tu non mi vedi… non odi il tuo povero fratello… che ti è vicino; tu sei morta… pensando ch’io t’avessi dimenticato… morta scrivendo… e pronunciando il mio nome… Clara… o mia Clara…»

Grosse lacrime gli scendevano in copia sulle guance…

«Sei pur bella!…» continuò «ma Dio solo vede ora i tuoi dolci sorrisi… oh! mia Clara… dimmi chi ti ha resa infelice sulla terra… chi ti ha fatto morire… così giovane? Parlami… parlami… sono tuo fratello, che amavi tanto…»

S’interruppe con un palpito angoscioso, e le braccia indebolite gli cascarono pendenti lungo il corpo.

Ines cercò di sorreggerlo, di trascinarlo lontano.

Ma egli si svincolò da lei… Pareva non potersi saziare di guardare quel cadavere, egli s’ostinava a credere che colei che aveva tanto amato non poteva essere morta… e che forse stava per risvegliarsi…

Era sì bella ancora quella morta!… Eravi ancora tanto fascino in quelle purissime forme… nella delicata posa! Possibile che l’anima di lei, fosse svanita intieramente nello spazio… non rimanesse ancora in quel corpo immobile un po’ di divina essenza… un soffio…

Le pupille di Clara non avevano il color vitreo, appannato, oscuro, che sogliono prendere gli occhi degli estinti…

Alfonso la guardava e gli pareva che esse ricambiassero i suoi sguardi. Eppure quelle pupille erano immobili… come la fronte di Clara era ghiacciata.

«Ah! se Dio volesse… se Dio volesse» mormorava come in un delirio «Clara… Clara… guardami ancora… dammi un bacio… un bacio solo… per mostrarmi che mi hai perdonato…»

Ed appoggiò le labbra ardenti sulle labbra della povera morta…

Ma allora gettò un grido, che risuonò lungamente in tutta la cappella e si alzò barcollando come un ubriaco, coi capelli scomposti, gli occhi sbarrati.

«Le sue labbra si sono mosse» esclamò. «Ella mi ha baciato… ella vive… vive!»

Ines e il custode credettero che Alfonso divenisse pazzo… e si avvicinarono.

Ma appena ebbero gettato uno sguardo sul cadavere, essi pure divennero pallidi.

Le labbra della morte si erano aperte ed avevano acquistato un leggerissimo color di rosa; la luce che scivolava dalle ciglie socchiuse di lei, si era fatta più brillante.

«Che sia viva davvero?» pensò il custode sbalordito in strana guisa «oh! sarei in un bell’imbroglio»

«Sì… ella vive… ella vive» rispose Alfonso.

E con atto subitaneo aprì l’abito della morta e le pose una mano sul cuore. Il cuore non batteva. Egli appoggiò allora la testa sul petto di lei… e li parve di sentire come una impercettibile pulsazione.

Appoggiò di nuovo le sue labbra alla bocca di Clara e quelle labbra ebbero un leggero brivido.

«Bisogna levarla subito da qui» esclamò Alfonso cercando dominare la sua estrema agitazione «ella non è morta… vi ripeto, mi ha baciato ancora!»

Un brivido di ghiaccio percorse le vene del custode.

«Ma se v’ingannaste!?» balbettò «se qualcuno venisse a scoprire…»

«Nessuno saprà nulla…»

«Ma io non posso trasportare la morta in casa mia» disse il custode esitante «ho moglie e figli, ed una sola camera».

Alfonso aveva ripreso il suo sangue freddo.

«Ascoltatemi» esclamò brevemente «non ha detto vostro nipote che abita qui vicino, in una casetta isolata?»

«Sissignore… abita una casetta da solo con la madre – ma non tanto vicino; è di là dal ponte di Ema».

«Bene, questo non importerebbe; la sua carrozza ci trasporterà».

«Ma questa cassa, che domani debbo mettere nella fossa…»

«E vorreste seppellire una donna viva?!»

Il custode chinò confuso il viso.

«Verrà qui il conte Rambaldi?» chiese Alfonso vivacemente.

«Nossignore, ha dato a me l’incarico di tutto, pagandomi anticipatamente».

Alfonso mandò un’esclamazione di gioia, mentre ricambiava un rapido sguardo con Ines.

«Tutto va per il meglio adunque… nessuno saprà quanto qui succede… voi terrete il segreto con tutti – ve lo pagherò a prezzo d’oro; metterete nella tomba la cassa vuota».

«Ma non vedete che la signora contessa non si muove… che è propria morta… che siete stato vittima di un’allucinazione?!»

Le parole del custode erano state ferme, ma la voce tremava.

«No… non è morta… non è morta, vi ripeto» esclamò Alfonso prendendo una gelida mano di Clara e inondandola di lacrime.

«E vorreste seppellirla con questo dubbio?» disse a sua volta Ines con un singhiozzo che straziava il cuore…

Il custode commosso dalla terribile insistenza di quel dolore… e forse, in fondo temendo… della verità di quelle supposizioni.

«Ebbene, ammettiamo che non sia morta?… dove vorreste condurla?»

«A casa di vostro nipote, ve l’ho detto… egli è un bravo giovine… manterrà il segreto con tutti.»

Il custode era in una terribile alternativa.

«Oh! non mi dite di no» aggiunse il giovane supplichevole «voi non correte alcun pericolo, ve lo giuro, e poi se avete timore, io vi darò tant’oro da assicurare il vostro avvenire, e quello della vostra famiglia…»

«Basta… basta, signore… non è già l’interesse che mi spinge a giovarvi: ma si è perché mi assale il dubbio che la povera signora non sia infatti morta… Farò quanto vorrete… ma segretezza.»

«Sul mio onore, nessuno saprà quanto è successo» disse Alfonso portandosi una mano sul cuore…

«Ma se fosse morta davvero?»

«Sul mio onore vi giuro che vi riporterei… collo stesso mistero, il cadavere.»

Il custode era vinto.

«Aspettatemi qui un momento» disse «vado ad avvisare mio nipote.»

Ed uscì in fretta dalla cappella.

«E’ Dio che mi ha ispirato… Dio» esclamò Alfonso sollevando il corpo di Clara fra le sue braccia… stringendolo come un forsennato al seno.

Ines, abbrividiva.

«Io temo, povero Alfonso, che tu d’illuda: le sue mani sono di ghiaccio.»

«Ma ella non è morta!»

«La sua fronte è di marmo.»

«Ma ella vive, ti ripeto… lo sento… lo sento… e mi pare che ella m’intenda, mi pare che il cuore suo palpiti sul mio.»

Mentre così parlava, il custode ritornò in compagnia del fiaccheraio.

Questi era pallido in volto come un lenzuolo ed aveva gli occhi pieni di lacrime.

«Mio zio mi ha detto tutto… è vero… signore… è vero: la povera morta vive?»

«Sì… lo spero… lo spero, perché Dio è buono… ma affrettiamoci… ella potrebbe rinvenire e sarebbe orribile che si trovasse qui»

Con molta cura, la povera contessa che continuava a rimanere immobile, rigida come un cadavere, fu trasportata nella vettura.

A quell’ora la strada era affatto deserta, e certo nessuno avrebbe immaginato la scena compiuta nel cimitero.

Quando la carrozza fu partita, portando seco la giovane coppia e la povera morta, il custode riprese la via della cappella col capo chino… e le mani incrociate sulle reni. Egli chiedeva a se stesso se non aveva sognato.

«Che la morta sia viva davvero…» mormorava «oh! la sarebbe strana… ma sarebbe anche più orribile il pensare che senza quel signore, quel suo fratello, la povera contessa domani sarebbe stata sepolta viva. Brr… mi vengono i sudori freddi nel pensarci. Del resto nessuno saprà mai questo segreto… Al conte poco importa di sua moglie, tanto è vero che ha lasciato a me la cura di tutto… quel conte mi sembra un poco di buono e mi ha fatto una brutta impressione la prima volta che lo vidi… Gridò, perché la tomba non era stata ancora preparata: che volesse proprio seppellir viva la moglie?… uhm! uhm! non sarebbe difficile… ed io sarei stato il complice di un assassinio? Ah! il fratello della signora contessa, quello mi ha un viso di galantuomo… si può fidarsi… di lui… Ma cosa sono tutte quelle ombre che vedo questa notte?… Non so perché mi tremano le gambe ed ho degli scrupoli. Che qualche volta senza volerlo, io abbia seppellite delle persone vive?»

Egli diceva tuttociò fra sé, mentre si guardava attorno rabbrividendo. Tonino era sempre stato un uomo forte e positivo, non aveva mai creduto agli spettri né punto, né poco, ma in quella notte si sentiva agitato da brividi strani. Gli pareva di veder proiettarsi delle ombre sulle bianche pietre, gli pareva veder aprirsi delle tombe ed uscirne dei fantasmi avvolti nel funebre lenzuolo e che tendevano verso di lui le braccia, dicendo con una voce che non aveva nulla di umano:

«Anche noi ci seppellisti vivi.

Locandina del film tratto dal romanzo dell’Invernizio

Locandina del film tratto dal romanzo dell’Invernizio

I romanzi dell’Invernizio, non nascono dal nulla: a lei, e agli scrittori “popolari” che pullulavano a Firenze in quel periodo, erano ben conosciuti l’intrigo delle avventure, l’oscenità delle situazioni, il grottesco dei personaggi, il nero dei bassifondi del feuilleton europeo. L’Invernizio deve il suo successo nel saper amalgamare tutti questi ingredienti e i luoghi comuni di mezzo secolo di letteratura popolare, per adattarli alle signorine della buona società dell’Italia di fine ‘800, cui spesso si rivolge direttamente. Infatti il pubblico della scrittrice è femminile, come femminile è il mondo tematico che l’autrice sceglie: le sue protagoniste sono fidanzate, mogli, figlie e madri, e le antagoniste di esse sono altrettanto donne, maliarde, seduttrici, sataniche. E gli uomini? Deboli, incapaci, inaffidabili, pronti a correre dietro alla prima gonnella; oppure, lacerati da antichi e non scordati tradimenti, si rinchiudono come orsi, meditando tremende vendette; o ancora, dispersi nel mondo, e fanno appena in tempo a sopraggiungere quando la morte di una parente si fa prossima.

Più interessante certamente la letteratura per ragazzi, i cui massimi rappresentanti furono Edmondo De Amicis, Carlo Collodi.

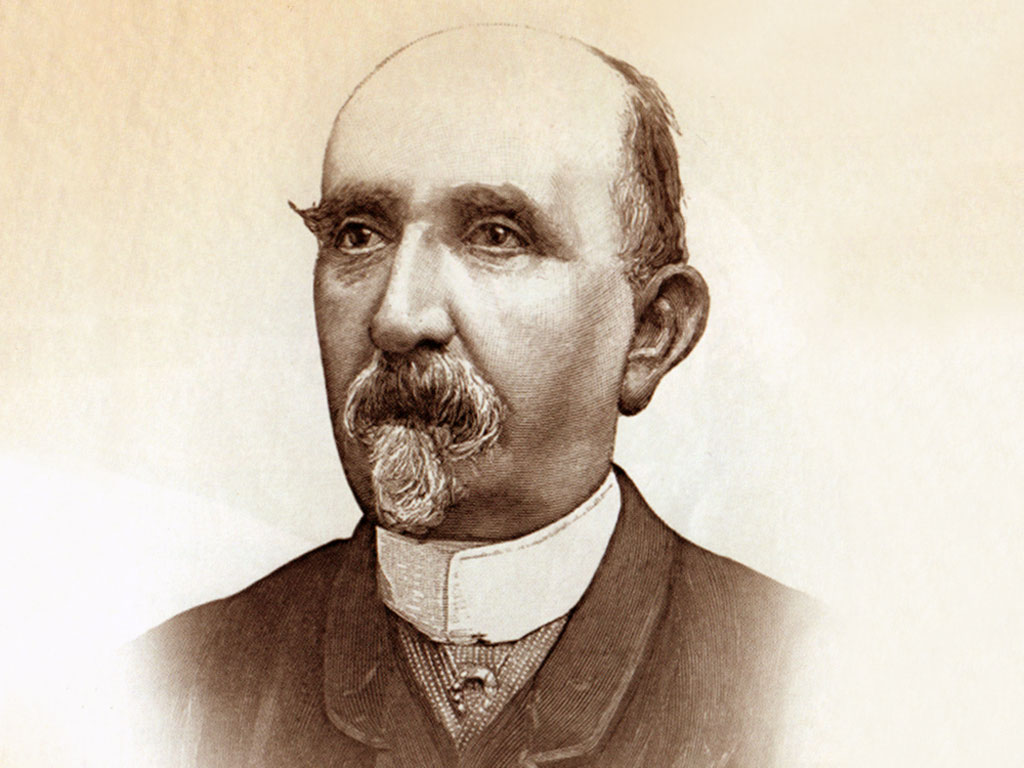

Edmondo De Amicis

Edmondo De Amicis

Edmondo De Amicis nasce a Oneglia nel 1846. Intraprende ancora giovanissimo la carriera militare, partecipando alla campagna del 1866, e l’abbandona per l’attività giornalistica. Nel 1991 aderisce al socialismo, facendosi portavoce del filantropismo laico di fine Ottocento. Scrive La vita militare nel 1868 e resoconti di viaggi (Spagna del 1873 e Ricordi di Parigi del 1879). Ottiene un incredibile successo con il romanzo Cuore (1886). Esso rappresentò per più generazioni una sorta di “codice della morale laica” post-risorgimentale. Intervenne anche sulla questione della lingua con L’idioma gentile, seguendo l’esempio manzoniano. Muore a Bordighera nel 1908.

Il romanzo, tradotto in moltissime lingue, che gli ha dato celebrità è certamente Cuore.

Il romanzo è il diario immaginario di un alunno di terza elementare, Enrico Bottini, che narra gli episodi, lieti e tristi, e le curiosità di un intero anno scolastico, annotando via via su un quaderno, che poi insieme al padre correggerà e risistemerà qualche anno dopo per la stampa. La vicenda è periodizzata in dieci mesi, da ottobre a luglio, nove racconti mensili, dettati dal maestro; in essi l’autore pone al centro dell’azione dei ragazzi-eroi, figure esemplari e simboliche di una realtà volutamente alterata perché drammatizzata e stilizzata. Una galleria di personaggi popola il diario di scuola, figure simboliche, nelle quali è tuttavia possibile cogliere momenti di notevole efficacia rappresentativa, soprattutto nelle rapide e incisive descrizioni degli ambienti in cui vivono e agiscono.

LA MADRE DI FRANTI

28, sabato

Ma Votini è incorreggibile. Ieri, alla lezione di religione, in presenza del Direttore, il maestro domandò a Derossi se sapeva a mente quelle due strofette del libro di lettura: dovunque il guardo io giro, Immenso Iddio ti vedo. – Derossi rispose di no, e Votini subito: «Io le so!» con un sorriso come per fare una picca a Derossi. Ma fu piccato lui, invece, che non poté recitare la poesia, perché entrò tutt’a un tratto nella scuola la madre di Franti, affannata, coi capelli grigi arruffati, tutta fradicia di neve, spingendo avanti il figliuolo che è stato sospeso dalla scuola per otto giorni. Che triste scena ci toccò di vedere! La povera donna si gettò quasi in ginocchio davanti al Direttore giungendo le mani, e supplicando: «Oh signor Direttore, mi faccia la grazia, riammetta il ragazzo alla scuola! Son tre giorni che è a casa, l’ho tenuto nascosto, ma Dio ne guardi se suo padre scopre la cosa, lo ammazza; abbia pietà, che non so più come fare! mi raccomando con tutta l’anima mia!» Il Direttore cercò di condurla fuori; ma essa resistette, sempre pregando e piangendo. «Oh! se sapesse le pene che m’ha dato questo figliuolo avrebbe compassione! Mi faccia la grazia! Io spero che cambierà. Io già non vivrò più un pezzo, signor Direttore, ho la morte qui, ma vorrei vederlo cambiato prima di morire perché…» e diede in uno scoppio di pianto, «è il mio figliuolo, gli voglio bene, morirei disperata; me lo riprenda ancora una volta, signor Direttore, perché non segua una disgrazia in famiglia, lo faccia per pietà d’una povera donna!». E si coperse il viso con le mani singhiozzando. Franti teneva il viso basso, impassibile. Il Direttore lo guardò, stette un po’ pensando, poi disse: «Franti, va al tuo posto.» Allora la donna levò le mani dal viso, tutta racconsolata, e cominciò a dir grazie, grazie, senza lasciar parlare il Direttore, e s’avviò verso l’uscio, asciugandosi gli occhi, e dicendo affollatamente: «Figliuol mio, mi raccomando. Abbiano pazienza tutti. Grazie, signor Direttore, che ha fatto un’opera di carità. Buono, sai, figliuolo. Buon giorno, ragazzi. Grazie, a rivederlo, signor maestro. E scusino tanto, una povera mamma. E data ancora di sull’uscio un’occhiata supplichevole a suo figlio, se n’andò, raccogliendo lo scialle che strascicava, pallida, incurvata, con la testa tremante, e la sentimmo ancor tossire giù per le scale. Il Direttore guardò fisso Franti, in mezzo al silenzio della classe, e gli disse con un accento da far tremare: «Franti, tu uccidi tua madre!» Tutti si voltarono a guardar Franti. E quell’infame sorrise.

LA MADRE DI GARRONE

29, sabato

Tornato alla scuola, subito una triste notizia. Da vari giorni Garrone non veniva più perché sua madre era malata grave. Sabato sera è morta. Ieri mattina, appena entrato nella scuola, il maestro ci disse: «Al povero Garrone è toccata la più grande disgrazia che possa colpire un fanciullo. Gli è morta la madre. Domani egli ritornerà in classe. Vi prego fin d’ora, ragazzi: rispettate il terribile dolore che gli strazia l’anima. Quando entrerà, salutatelo con affetto, e seri: nessuno scherzi, nessuno rida con lui, mi raccomando.» E questa mattina, un po’ più tardi degli altri, entrò il povero Garrone. Mi sentii un colpo al cuore a vederlo. Era smorto in viso, aveva gli occhi rossi, e si reggeva male sulle gambe: pareva che fosse stato un mese malato: quasi non si riconosceva più: era vestito tutto di nero: faceva compassione. Nessuno fiatò; tutti lo guardarono. Appena entrato, al primo riveder quella scuola, dove sua madre era venuta a prenderlo quasi ogni giorno, quel banco sul quale s’era tante volte chinata i giorni d’esame a fargli l’ultima raccomandazione, e dove egli aveva tante volte pensato a lei, impaziente d’uscire per correrle incontro, diede in uno scoppio di pianto disperato. Il maestro lo tirò vicino a sé, se lo strinse al petto e gli disse: «Piangi, piangi pure, povero ragazzo; ma fatti coraggio. Tua madre non è più qua, ma ti vede, t’ama ancora, vive ancora accanto a te, e un giorno tu la rivedrai, perché sei un’anima buona e onesta come lei. Fatti coraggio». Detto questo, l’accompagnò al banco, vicino a me. Io non osavo di guardarlo. Egli tirò fuori i suoi quaderni e i suoi libri che non aveva aperti da molti giorni; e aprendo il libro di lettura dove c’è una vignetta che rappresenta una madre col figliuolo per mano, scoppiò in pianto un’altra volta, e chinò la testa sul banco. Il maestro ci fece segno di lasciarlo stare così, e cominciò la lezione. Io avrei voluto dirgli qualche cosa, ma non sapevo. Gli misi una mano sul braccio e gli dissi all’orecchio: «Non piangere, Garrone.» Egli non rispose, e senz’alzar la testa dal banco, mise la sua mano nella mia e ve la tenne un pezzo. All’uscita nessuno gli parlò tutti gli girarono intorno, con rispetto, e in silenzio. Io vidi mia madre che m’aspettava e corsi ad abbracciarla, ma essa mi respinse, e guardava Garrone. Subito non capii perché, ma poi m’accorsi che Garrone, solo in disparte, guardava me; e mi guardava con uno sguardo d’inesprimibile tristezza, che voleva dire: «Tu abbracci tua madre, e io non l’abbraccerò più! Tu hai ancora tua madre, e la mia è morta!» E allora capii perché mia madre m’aveva respinto e uscii senza darle la mano.

Abbiamo volutamente messo a confronto i due passi per sottolineare come il De Amicis usi sottolineare l’aspetto patetico che permette al lettore, sin dalle prime parole, di esprimere un giudizio morale nel primo caso negativo, nel secondo positivo.

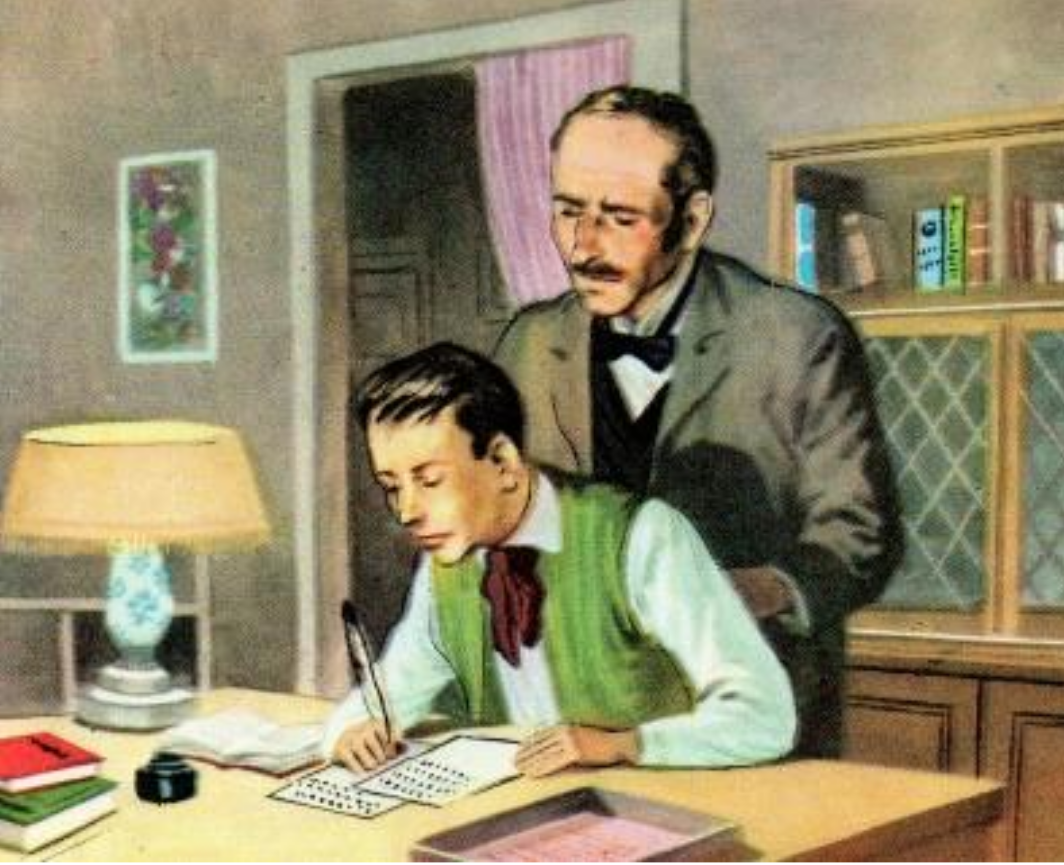

Enrico Bottini nel Cuore di Comencini (1982)

Enrico Bottini nel Cuore di Comencini (1982)

Nel primo racconto si esprime quasi con un coup de théâtre: interrompendo la lezione la madre di Franti irrompe sulla “scena” (parola che lo stesso autore in questo caso usa), con atteggiamenti teatrali, scompigliata, piangente, genuflessa davanti al Direttore, le mani al petto ad indicare la malattia. E si conclude con la condanna senza appello del giovane Franti, sottolineato dall’aggettivo infame e dal sorride, ad indicare l’irrecuperabilità di colui che calpesta anche il più celebrato rispetto che si deve alla figura materna (quindi alle istituzioni come la scuole e più su sino alla patria).

Cuore film del 1948

Cuore film del 1948

Nel secondo ci viene presentato invece il “buono” Garrone: anche qui l’autore presenta una scena, gli occhi rossi, l’abito nero, il pianto, l’abbraccio del maestro. De Amicis spinge la sua scrittura in un tono volutamente patetico, spingendo il lettore ad una “forzata commozione”. Quello che più ci colpisce è indubbiamente l’insistere su quel verbo, presente nei due brani e così carico di significato: l’irridere di Franti è presentato come atteggiamento antisociale; per questo per Garrone la raccomandazione del maestro è quella di “non ridere”.

Presentiamo ora un racconto mensile:

IL PICCOLO SCRIVANO FIORENTINO

Faceva la quarta elementare. Era un grazioso fiorentino di dodici anni, nero di capelli e bianco di viso, figliuolo maggiore d’un impiegato delle strade ferrate, il quale, avendo molta famiglia e poco stipendio, viveva nelle strettezze. Suo padre lo amava ed era assai buono e indulgente con lui: indulgente in tutto fuorché in quello che toccava la scuola: in questo pretendeva molto e si mostrava severo perché il figliuolo doveva mettersi in grado di ottener presto un impiego per aiutar la famiglia; e per valer presto qualche cosa gli bisognava faticar molto in poco tempo. E benché il ragazzo studiasse, il padre lo esortava sempre a studiare. Era già avanzato negli anni, il padre, e il troppo lavoro l’aveva anche invecchiato prima del tempo. Non di meno, per provvedere ai bisogni della famiglia, oltre al molto lavoro che gl’imponeva il suo impiego, pigliava ancora qua e là dei lavori straordinari di copista, e passava una buona parte della notte a tavolino. Da ultimo aveva preso da una Casa editrice, che pubblicava giornali e libri a dispense, l’incarico di scriver sulle fasce il nome e l’indirizzo degli abbonati e guadagnava tre lire per ogni cinquecento di quelle strisciole di carta, scritte in caratteri grandi e regolari. Ma questo lavoro lo stancava, ed egli se ne lagnava spesso con la famiglia, a desinare. «I miei occhi se ne vanno,» diceva, «questo lavoro di notte mi finisce.» Il figliuolo gli disse un giorno: «Babbo, fammi lavorare in vece tua; tu sai che scrivo come te, tale e quale.» Ma il padre gli rispose: «No figliuolo; tu devi studiare; la tua scuola è una cosa molto più importante delle mie fasce; avrei rimorsi di rubarti un’ora; ti ringrazio, ma non voglio, e non parlarmene più.»

Il figliuolo sapeva che con suo padre, in quelle cose, era inutile insistere, e non insistette. Ma ecco che cosa fece. Egli sapeva che a mezzanotte in punto suo padre smetteva di scrivere, e usciva dal suo stanzino da lavoro per andare nella camera da letto. Qualche volta l’aveva sentito: scoccati i dodici colpi al pendolo, aveva sentito immediatamente il rumore della seggiola smossa e il passo lento di suo padre. Una notte aspettò ch’egli fosse a letto, si vestì piano piano, andò a tentoni nello stanzino, riaccese il lume a petrolio, sedette alla scrivania, dov’era un mucchio di fasce bianche e l’elenco degli indirizzi, e cominciò a scrivere, rifacendo appuntino la scrittura di suo padre. E scriveva di buona voglia, contento, con un po’ di paura, e le fasce s’ammontavano, e tratto tratto egli smetteva la penna per fregarsi le mani, e poi ricominciava con più alacrità, tendendo l’orecchio, e sorrideva. Centosessanta ne scrisse: una lira! Allora si fermò, rimise la penna dove l’aveva presa, spense il lume, e tornò a letto, in punta di piedi.

Quel giorno, a mezzodì, il padre sedette a tavola di buon umore. Non s’era accorto di nulla. Faceva quel lavoro meccanicamente, misurandolo a ore e pensando ad altro, e non contava le fasce scritte che il giorno dopo. Sedette a tavola di buonumore, e battendo una mano sulla spalla al figliuolo: «Eh, Giulio,» disse, «è ancora un buon lavoratore tuo padre, che tu credessi! In due ore ho fatto un buon terzo di lavoro più del solito, ieri sera. La mano è ancora lesta, e gli occhi fanno ancora il loro dovere.» E Giulio, contento, muto, diceva tra sé: “Povero babbo, oltre al guadagno, io gli dò ancora questa soddisfazione, di credersi ringiovanito. Ebbene, coraggio”.

Incoraggiato dalla buona riuscita, la notte appresso, battute le dodici, su un’altra volta, e al lavoro. E così fece per varie notti. E suo padre non s’accorgeva di nulla. Solo una volta, a cena, uscì in quest’esclamazione: «È strano, quanto petrolio va in questa casa da un po’ di tempo! Giulio ebbe una scossa; ma il discorso si fermò lì. E il lavoro notturno andò innanzi.»

Senonché, a rompersi così il sonno ogni notte, Giulio non riposava abbastanza, la mattina si levava stanco, e la sera, facendo il lavoro di scuola, stentava a tener gli occhi aperti. Una sera, – per la prima volta in vita sua, – s’addormentò sul quaderno. «Animo! animo!» gli gridò suo padre, battendo le mani, «al lavoro!» Egli si riscosse e si rimise al lavoro. Ma la sera dopo, e i giorni seguenti, fu la cosa medesima, e peggio: sonnecchiava sui libri, si levava più tardi del solito, studiava la lezione alla stracca, pareva svogliato dello studio. Suo padre cominciò a osservarlo, poi a impensierirsi, e in fine a fargli dei rimproveri. Non glie ne aveva mai dovuto fare! «Giulio,» gli disse una mattina, «tu mi ciurli nel manico, tu non sei più quel d’una volta. Non mi va questo. Bada, tutte le speranze della famiglia riposano su di te. Io son malcontento, capisci!» A questo rimprovero, il primo veramente severo ch’ei ricevesse, il ragazzo si turbò. “E sì,” disse tra sé, “è vero; così non si può continuare; bisogna che l’inganno finisca”. Ma la sera di quello stesso giorno, a desinare, suo padre uscì a dire con molta allegrezza: «Sapete che in questo mese ho guadagnato trentadue lire di più che nel mese scorso, a far fasce!» e dicendo questo, tirò di sotto alla tavola un cartoccio di dolci, che aveva comprati per festeggiare coi suoi figliuoli il guadagno straordinario, e che tutti accolsero battendo le mani. E allora Giulio riprese animo, e disse in cuor suo: “No, povero babbo, io non cesserò d’ingannarti; io farò degli sforzi più grandi per studiar lungo il giorno; ma continuerò a lavorare di notte per te e per tutti gli altri”. E il padre soggiunse: «Trentadue lire di più! Son contento… Ma è quello là,» e indicò Giulio, «che mi dà dei dispiaceri.» E Giulio ricevé il rimprovero in silenzio, ricacciando dentro due lagrime che volevano uscire; ma sentendo ad un tempo nel cuore una grande dolcezza.

E seguitò a lavorare di forza. Ma la fatica accumulandosi alla fatica, gli riusciva sempre più difficile di resistervi. La cosa durava da due mesi. Il padre continuava a rimbrottare il figliuolo e a guardarlo con occhio sempre più corrucciato. Un giorno andò a chiedere informazioni al maestro, e il maestro gli chiese: «Sì, fa, fa, perché ha intelligenza. Ma non ha più la voglia di prima. Sonnecchia, sbadiglia, è distratto. Fa delle composizioni corte, buttate giù in fretta, in cattivo carattere. Oh! potrebbe far molto, ma molto di più.» Quella sera il padre prese il ragazzo in disparte e gli disse parole più gravi di quante ei ne avesse mai intese. «Giulio, tu vedi ch’io lavoro, ch’io mi logoro la vita per la famiglia. Tu non mi assecondi. Tu non hai cuore per me, né per i tuoi fratelli, né per tua madre!» «Ah no! non lo dire, babbo!» gridò il figliuolo scoppiando in pianto, e aprì la bocca per confessare ogni cosa. Ma suo padre l’interruppe, dicendo: «Tu conosci le condizioni della famiglia; sai se c’è bisogno di buon volere e di sacrifici da parte di tutti. Io stesso, vedi, dovrei raddoppiare il mio lavoro. Io contavo questo mese sopra una gratificazione di cento lire alle strade ferrate, e ho saputo stamani che non avrò nulla!» A quella notizia, Giulio ricacciò dentro subito la confessione che gli stava per fuggire dall’anima, e ripeté risolutamente a sé stesso: “No, babbo, io non ti dirò nulla; io custodirò il segreto per poter lavorare per te; del dolore di cui ti son cagione, ti compenso altrimenti; per la scuola studierò sempre abbastanza da esser promosso; quello che importa è di aiutarti a guadagnar la vita, e di alleggerirti la fatica che t’uccide”. E tirò avanti, e furono altri due mesi di lavoro di notte e di spossatezza di giorno, di sforzi disperati del figliuolo e di rimproveri amari del padre. Ma il peggio era che questi s’andava via via raffreddando col ragazzo, non gli parlava più che di rado, come se fosse un figliuolo intristito, da cui non restasse più nulla a sperare, e sfuggiva quasi d’incontrare il suo sguardo. E Giulio se n’avvedeva, e ne soffriva, e quando suo padre voltava le spalle, gli mandava un bacio furtivamente, sporgendo il viso, con un sentimento di tenerezza pietosa e triste; e tra per il dolore e per la fatica, dimagrava e scoloriva, e sempre più era costretto a trasandare i suoi studi. E capiva bene che avrebbe dovuto finirla un giorno, e ogni sera si diceva: “Questa notte non mi leverò più;” ma allo scoccare delle dodici, nel momento in cui avrebbe dovuto riaffermare vigorosamente il suo proposito, provava un rimorso, gli pareva, rimanendo a letto, di mancare a un dovere, di rubare una lira a suo padre e alla sua famiglia. E si levava, pensando che una qualche notte suo padre si sarebbe svegliato e l’avrebbe sorpreso, o che pure si sarebbe accorto dell’inganno per caso, contando le fasce due volte; e allora tutto sarebbe finito naturalmente, senza un atto della sua volontà, ch’egli non si sentiva il coraggio di compiere. E così continuava.

Ma una sera, a desinare, il padre pronunciò una parola che fu decisiva per lui. Sua madre lo guardò, e parendole di vederlo più malandato e più smorto del solito, gli disse: «Giulio, tu sei malato.» E poi, voltandosi al padre, ansiosamente: «Giulio è malato. Guarda com’è pallido! Giulio mio, cosa ti senti?» Il padre gli diede uno sguardo di sfuggita, e disse: «È la cattiva coscienza che fa la cattiva salute. Egli non era così quando era uno scolaro studioso e un figliuolo di cuore.» «Ma egli sta male!» esclamò la mamma. «Non me ne importa più!» rispose il padre.

Quella parola fu una coltellata al cuore per il povero ragazzo. Ah! non glie ne importava più. Suo padre che tremava, una volta, solamente a sentirlo tossire! Non l’amava più dunque, non c’era più dubbio ora, egli era morto nel cuore di suo padre… “Ah! no, padre mio,” disse tra sé il ragazzo, col cuore stretto dall’angoscia, “ora è finita davvero, io senza il tuo affetto non posso vivere, lo rivoglio intero, ti dirò tutto, non t’ingannerò più, studierò come prima; nasca quel che nasca, purché tu torni a volermi bene, povero padre mio! Oh questa volta son ben sicuro della mia risoluzione!”

Ciò non di meno, quella notte si levò ancora, per forza d’abitudine, più che per altro; e quando fu levato, volle andare a salutare, a riveder per qualche minuto, nella quiete della notte, per l’ultima volta, quello stanzino dove aveva tanto lavorato segretamente, col cuore pieno di soddisfazione e di tenerezza. E quando si ritrovò al tavolino, col lume acceso, e vide quelle fasce bianche, su cui non avrebbe scritto mai più quei nomi di città e di persone che oramai sapeva a memoria, fu preso da una grande tristezza, e con un atto impetuoso ripigliò la penna, per ricominciare il lavoro consueto. Ma nello stender la mano urtò un libro, e il libro cadde. Il sangue gli diede un tuffo. Se suo padre si svegliava! Certo non l’avrebbe sorpreso a commettere una cattiva azione, egli stesso aveva ben deciso di dirgli tutto; eppure… il sentir quel passo avvicinarsi, nell’oscurità; – l’esser sorpreso a quell’ora, in quel silenzio; – sua madre che si sarebbe svegliata e spaventata, – e il pensar per la prima volta che suo padre avrebbe forse provato un’umiliazione in faccia sua, scoprendo ogni cosa… tutto questo lo atterriva, quasi. – Egli tese l’orecchio, col respiro sospeso… Non sentì rumore. Origliò alla serratura dell’uscio che aveva alle spalle: nulla. Tutta la casa dormiva. Suo padre non aveva inteso. Si tranquillò. E ricominciò a scrivere. E le fasce s’ammontavano sulle fasce. Egli sentì il passo cadenzato delle guardie civiche giù nella strada deserta; poi un rumore di carrozza che cessò tutt’a un tratto; poi, dopo un pezzo, lo strepito d’una fila di carri che passavano lentamente; poi un silenzio profondo, rotto a quando a quando dal latrato lontano d’un cane. E scriveva, scriveva. E intanto suo padre era dietro di lui: egli s’era levato udendo cadere il libro, ed era rimasto aspettando il buon punto; lo strepito dei carri aveva coperto il fruscio dei suoi passi e il cigolio leggiero delle imposte dell’uscio; ed era là, – con la sua testa bianca sopra la testina nera di Giulio, – e aveva visto correr la penna sulle fasce, – e in un momento aveva tutto indovinato, tutto ricordato, tutto compreso, e un pentimento disperato, una tenerezza immensa, gli aveva invaso l’anima, e lo teneva inchiodato, soffocato là, dietro al suo bimbo. All’improvviso, Giulio diè un grido acuto, – due braccia convulse gli avevan serrata la testa. «O babbo! babbo, perdonami! Perdonami!»- gridò, riconoscendo suo padre al pianto. «Tu, perdonami!» rispose il padre, singhiozzando e coprendogli la fronte di baci, «ho capito tutto, so tutto, son io, son io che ti domando perdono, santa creatura mia, vieni, vieni con me!» E lo sospinse, o piuttosto se lo portò al letto di sua madre, svegliata, e glielo gettò tra le braccia e le disse: «Bacia quest’angiolo di figliuolo che da tre mesi non dorme e lavora per me, e io gli contristo il cuore, a lui che ci guadagna il pane!» La madre se lo strinse e se lo tenne sul petto, senza poter raccoglier la voce; poi disse: «A dormire, subito, bambino mio, va’ a dormire, a riposare! Portalo a letto!» Il padre lo pigliò fra le braccia, lo portò nella sua camera, lo mise a letto, sempre ansando e carezzandolo, e gli accomodò i cuscini e le coperte. «Grazie, babbo,» andava ripetendo il figliuolo, «grazie; ma va’ a letto tu ora; io sono contento; va’ a letto, babbo.» – Ma suo padre voleva vederlo addormentato, sedette accanto al letto, gli prese la mano e gli disse: «Dormi, dormi figliuol mio!» E Giulio, spossato, s’addormentò finalmente, e dormì molte ore, godendo per la prima volta, dopo vari mesi, d’un sonno tranquillo, rallegrato da sogni ridenti; e quando aprì gli occhi, che splendeva già il sole da un pezzo, sentì prima, e poi si vide accosto al petto, appoggiata sulla sponda del letticciolo, la testa bianca del padre, che aveva passata la notte così, e dormiva ancora, con la fronte contro il suo cuore.

Illustrazione per Il piccolo scrivano fiorentino

Illustrazione per Il piccolo scrivano fiorentino

E’ evidente in questo racconto come il nostro spinga la tonalità verso il versante sentimentale e lo fa attraverso una struttura ripetitiva che accentua la suspense da parte del lettore che, pur sapendo come il racconto va a finire, vuole sapere il modo attraverso cui questa chiusura avverrà. Per far questo, all’interno di una struttura composta da solo tre personaggi, di cui solo due fortemente caratterizzati, padre e figlio, (la madre è una narratologicamente parlando, comparsa), l’autore “onnisciente” fa sì che il lettore sappia lo sforzo del giovane per aiutare il padre, sforzo che, che colpendo la capacità di concentrazione va a ledere la sua capacità scolastica, suscita l’ira paterna. Tale struttura si ripete per tutto il racconto, spezzata dai pensieri del giovane che per vari motivi si trova nell’impossibilità di confessare il suo lavoro notturno, pur pagandolo con il disinteresse paterno per i suoi insuccessi da scolaro. La soluzione, un po’ meccanica, non può essere che fortuita, un rumore prodotto, il padre che si accorge del lavoro del figlio, ed il perdono che si chiude con un’immagine decisamente “emotiva”: la fronte contro il suo cuore; ecco che De Amicis in poche pagine riassume l’intento pedagogico: abnegazione del lavoro fino al sacrificio per salvaguardare l’unità e l’amore familiare; tale capacità “pedagogica” altre volte verrà piegata a sottolineare l’amor di patria e l’amore per il re, l’interclassismo e il rispetto verso i più poveri, il filantropismo.

Più interessante è certamente Pinocchio, di Carlo Collodi:

Carlo Collodi

Carlo Collodi

Collodi (Carlo Lorenzini) nasce a Firenze nel 1826 da genitori di modesta condizione economica, primogenito di ben 19 figli. La mamma Angiolina era la figlia del fattore dei marchesi Ginori che possedevano un podere a Collodi, paese toscano che ispirò lo scrittore per il suo pseudonimo. Giovane studiò, entrando in seminario: non diventò prete, ma ricevette una buona istruzione. Interruppe gli studi superiori nel 1844, ma aveva già cominciato a lavorare come commesso nella libreria Piatti di Firenze probabilmente fin dal 1843. Nel 1847 collaborò all’Italia Musicale, giornale milanese di cui divenne ben presto una delle firme di maggior richiamo. Arruolatosi volontario partecipò sia alla prima che alla seconda guerra d’indipendenza. Dopo l’unità, contemporaneamente alla partecipazione di giornali comici e satirici, cominciò ad interessarsi alla letteratura per l’infanzia che culmineranno nel 1875 con I racconti delle fate, cui seguiranno Giannettino e Minuzzolo. Nel 1881 uscì su Il giornale dei bambini la prima puntata de Le avventure di Pinocchio con il titolo Storia di un burattino, che vide la luce in volume nel 1883. All’apice del successo, nel 1890, colpito da un aneurisma muore a 64 anni. Viene sepolto nel Cimitero delle Porte Sante a Firenze.

Il falegname Geppetto con un pezzo di legno «che piangeva e rideva come un bambino» costruisce il burattino Pinocchio, il quale parla, cammina e si muove come un vero bambino e si rivela subito un autentico discolo. Dopo aver schiacciato il Grillo parlante, di cui non gradiva i saggi consigli, vende l’abbecedario, che Geppetto gli ha comprato sacrificando la sua casacca, per andare al teatro dei burattini; ivi il burattinaio Mangiafuoco, prima lo minaccia poi gli regala cinque monete d’oro. Ma Pinocchio, invece di portarle a Geppetto, si lascia abbindolare e derubare da il Gatto e la Volpe, che lo impiccano; lo salva la Fata dai capelli turchini. Dopo essersi fatto di nuovo derubare dal Gatto e dalla Volpe e aver subito altre disavventure (fra l’altro viene imprigionato e rimane preso nella tagliola di un contadino che lo obbliga a far da cane da guardia) ritrova la Fata e sembra voler mettere giudizio. Ma le complicazioni non sono finite: Pinocchio prima corre il rischio di finire nuovamente in prigione e poi di venir fritto in padella da un pescatore; parte in seguito col suo amico Lucignolo per il Paese dei Balocchi; qui, passati cinque mesi di continua baldoria, si trasforma in asino. Viene allora comprato dal direttore di una compagnia di pagliacci; azzoppatosi durante uno spettacolo, è venduto ad un uomo che vorrebbe fare della sua pelle un tamburo; tenta perciò di annegarlo, ma i pesci divorano l’involucro asinino e Pinocchio, tornato burattino, fugge a nuoto. In mare viene inghiottito dal pescecane, nel cui ventre incontra Geppetto, il quale, messosi in viaggio per cercarlo, aveva fatto naufragio ed era stato a sua volta inghiottito. I due fuggono dalla bocca spaventata del pescecane e si mettono in salvo. Ammaestrato dalle sue esperienze, Pinocchio mette giudizio, comincia a lavorare per mantenere Geppetto e si mette anche a studiare: ormai è diventato buono, e la conclusione è che una bella mattina si sveglia trasformato in un ragazzo.

C’ERA UNA VOLTA

I.

Come andò che maestro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno, che piangeva e rideva come un bambino.

C’era una volta…

«Un re!» diranno subito i miei piccoli lettori.

No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno.

Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d’inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze.

Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome mastr’Antonio, se non che tutti lo chiamavano maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura.

Appena maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: «Questo legno è capitato a tempo: voglio servirmene per fare una gamba di tavolino». Detto fatto, prese subito l’ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a digrossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile, che disse raccomandandosi: «Non mi picchiar tanto forte!»

Figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro Ciliegia!

Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina, e non vide nessuno! Guardò sotto il banco, e nessuno; guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso, e nessuno; guardò nel corbello dei trucioli e della segatura, e nessuno; apri l’uscio di bottega per dare un’occhiata anche sulla strada, e nessuno! O dunque?…

«Ho capito;» disse allora ridendo e grattandosi la parrucca, «si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare». E ripresa l’ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno.

«Ohi! tu m’hai fatto male!» gridò rammaricandosi la solita vocina.

Questa volta maestro Ciliegia restò di stucco, cogli occhi fuori del capo per la paura, colla bocca spalancata e colla lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana.

Appena riebbe l’uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento: «Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto ohi?… Eppure qui non c’è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno eccolo qui; è un pezzo di legno da caminetto, come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco, c’è da far bollire una pentola di fagioli… O dunque? Che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c’è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l’accomodo io! E così dicendo, agguantò con tutt’e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto, per sentire se c’era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò due minuti, e nulla; cinque minuti, e nulla; dieci minuti, e nulla!

«Ho capito,» disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca, «si vede che quella vocina che ha detto ohi, me la sono figurata io! Rimettiamoci a lavorare».

E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare per farsi un po’ di coraggio.

Intanto, posata da una parte l’ascia, prese in mano la pialla, per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno; ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, senti la solita vocina che gli disse ridendo: «Smetti! tu mi fai il pizzicorino sul corpo! Questa volta il povero maestro Ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurato, e perfino la punta del naso, di paonazza come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura.»

L’incipit delle favole è rovesciato, al c’era una volta un re… si sostituisce il c’era una volta un pezzo di legno. Per il resto da questo rovesciamento deriva la capacità di Collodi di tenersi in un perfetto equilibrio tra il “realismo” dell’ambientazione (la piccola bottega di un falegname) la “maschera” del teatro dell’arte (maestro Ciligia, caratterizzato dal naso paonazzo e la parrucca) e il fantastico con il legno parlante.

Mastro Ciliegia e Geppetto nel Pinocchio di Comencini

Mastro Ciliegia e Geppetto nel Pinocchio di Comencini

Stilisticamente l’opera si basa sulla paratassi, nel registro di un fiorentino parlato, con l’intenzione assolutamente mimetica, affinché vi fosse, sin dall’inizio, capacità di adesione totale tra la “favola” raccontata ed i suoi piccoli (non solo) lettori.

III

Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di Pinocchio. Prime monellerie del burattino.

La casa di Geppetto era una stanzina terrena, che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice: una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso; ma il fuoco era dipinto, e accanto al fuoco c’era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo, che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. «Che nome gli metterò?» disse fra sé e sé. «Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi: Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l’elemosina.» Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono, e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua maraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se n’ebbe quasi per male, e disse con accento risentito: «Occhiacci di legno, perché mi guardate?» Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso; ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere: e cresci, cresci, cresci diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo; ma più lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso, gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. «Smetti di ridere!» disse Geppetto impermalito; ma fu come dire al muro. «Smetti di ridere, ti ripeto!» urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene, e continuò a lavorare. Dopo la bocca, gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto senti portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su, e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino. «Pinocchio!… rendimi subito la mia parrucca!» E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece triste e melanconico, come non era stato mai in vita sua, e voltandosi verso Pinocchio, gli disse: «Birba d’un figliuolo! Non sei ancora finito di fare, e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre! Male, ragazzo mio, male! E si rasciugò una lacrima.» Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. «Me lo merito!» disse allora fra sé. «Dovevo pensarci prima! Ormai è tardi!» Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l’altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza; finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre, e battendo i suoi piedi di legno sul lastrico della strada, faceva un fracasso, come venti paia di zoccoli da contadini. «Piglialo! piglialo!» urlava Geppetto; ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno, che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo, e rideva, rideva e rideva, da non poterselo figurare. Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, coll’animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, s’ingegnò di passargli, per sorpresa, frammezzo alle gambe, e invece fece fiasco. Il carabiniere, senza punto smoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso (era un nasone spropositato, che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri), e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto; il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina d’orecchi. Ma figuratevi come rimase quando, nel cercargli gli orecchi, non gli riuscì di poterli trovare: e sapete perché? Perché, nella furia di scolpirlo, si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola, e, mentre lo riconduceva indietro, gli disse tentennando minacciosamente il capo: «Andiamo a casa. Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti!» Pinocchio, a questa antifona, si buttò per terra, e non volle più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì dintorno e a far capannello. Chi ne diceva una, chi un’altra. «Povero burattino!» dicevano alcuni, «ha ragione a non voler tornare a casa! Chi lo sa come lo picchierebbe quell’omaccio di Geppetto!…» E gli altri soggiungevano malignamente: «Quel Geppetto pare un galantuomo! ma è un vero tiranno coi ragazzi! Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi!… Insomma, tanto dissero e tanto fecero, che il carabiniere rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel pover’uomo di Geppetto. Il quale, non avendo parole lì per lì per difendersi, piangeva come un vitellino, e nell’avviarsi verso il carcere, balbettava singhiozzando: «Sciagurato figliuolo! E pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene! Ma mi sta il dovere! Dovevo pensarci prima!…» Quello che accadde dopo, è una storia da non potersi credere, e ve la racconterò in quest’altri capitoli.

Pinocchio nel film di Garrone

Pinocchio nel film di Garrone

Anche con questo breve capitoletto Collodi ci induce ad individuare sin dalle prime descrizioni, con un dialogo fortemente caratterizzato a rendere più efficace la struttura teatrale, il carattere dei personaggi: il rassegnato Geppetto, la cui bonarietà lo porterà a pagare una colpa non sua, ed il discolo burattino Pinocchio. Il fatto che sia discolo, permetterà all’autore di farlo imbattere in diverse disavventure che, in una struttura quale quella del romanzo d’appendice, potranno ampliarsi durante la pubblicazione a puntate sul giornale; ma anche di prospettare una “rieducazione” che permetterà al romanzo di perseguire l’intento pedagogico, fondamentale nella letteratura per ragazzi.

XXXV

Pinocchio ritrova in corpo al Pesce-cane… Chi ritrova? Leggete questo capitolo e lo saprete.

Pinocchio, appena che ebbe detto addio al suo buon amico Tonno, si mosse brancolando in mezzo a quel buio, e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del Pesce-cane, avviandosi un passo dietro l’altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano.

E nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d’acqua grassa e sdrucciolona, e quell’acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva di essere a mezza quaresima. E più andava avanti, e più il chiarore si faceva rilucente e distinto: finché, cammina cammina, alla fine arrivò: e quando fu arrivato… che cosa trovò? Ve lo do a indovinare in mille: trovò una piccola tavola apparecchiata, con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde, e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco, come se fosse di neve o di panna montata, il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi, che alle volte mentre li mangiava, gli scappavano perfino di bocca.