L’Europa nel 1815

Nel 1815 il Congresso di Vienna restituiva all’Europa una fisionomia che, da punto di vista politico e geografico, tentava di ripristinare la situazione presente prima della Rivoluzione Francese. I grandi ministri, tuttavia, stettero attenti a non umiliare completamente la Francia, affinché non si alterasse troppo il peso di ogni nazione all’interno del continente. Con la Grande Alleanza (Austria, Prussia e Russia) le potenze cercarono di ripristinare le legittime dinastie all’interno degli stati: la loro politica tuttavia mirava a rafforzarsi, ritagliandosi zone di influenza su cui operare: la Russia voleva sbalzare l’Impero Ottomano e aver mano libera nel Bosforo; la Francia e l’Inghilterra – che si era tenuta al di fuori dall’accordo, mantenendo la monarchia costituzionale – aiutarono la Grecia nell’ottenere l’indipendenza (quindi il controllo sul Mediterraneo), mentre la Prussia rinforzava la sua politica all’interno della sfera germanica. Anche l’Italia subì la stessa sorte, con poche modificazioni rispetto all’assetto politico precedente, fra le quali le più importanti furono il passaggio delle Repubbliche di Venezia e di Genova rispettivamente ai domini austriaci e al regno di Sardegna.

Tuttavia questo “ritorno al passato” non poteva avvenire senza alcuna conseguenza: non era possibile, infatti, cancellare con un tratto di penna l’esperienza napoleonica, tanto più che essa aveva mostrato, pur con tutti i limiti e le contraddizioni “insite” nel sistema stesso, i benefici di uno stato amministrativamente forte ed accentrato. Si creava così, da parte dell’intellettualità più preparata e progressista, una nostalgia tanto più forte rispetto all’immobilismo e alla pochezza dei sistemi restaurati; ma un altro fattore, non meno importante del primo, contribuiva a creare quel clima di risentimento che darà vita ad insurrezioni d’ispirazione liberale che coinvolsero i paesi meridionali del Mediterraneo: la Spagna, il Regno delle Due Sicilie e, come già detto, la Grecia. In Italia tale fermento liberale costituirà la base del nostro Risorgimento formato da uomini che esprimevano l’esigenza di una crescita economica e civile della nostra borghesia, di nuovo censurata e mortificata dallo spezzettamento territoriale e dal clima autoritario che in ciascuno dei vecchi stati s’era costituito.

Già durante i primi decenni il dibattito politico/ideologico si era concentrato sul costituzionalismo, il riformismo e l’identità nazionale: dalle lotte per l’affermazione di questi principi si giunse alla proclamazione d’indipendenza greca del ’30 e al regno di Filippo d’Orleans che diede vita in Francia ad una monarchia costituzionale. Anche in Italia, a livello ideologico, si affermano le esigenze di libertà e di difesa nazionale, che stanno alla base dei primi moti insurrezionali che costellano la nostra storia tra il ’20 e il ’48 e che fanno della “questione italiana” un aspetto della “questione europea” delle nazionalità oppresse (polacchi, serbi, ungheresi) che rappresenta uno dei problemi politici più scottanti del nostro Ottocento.

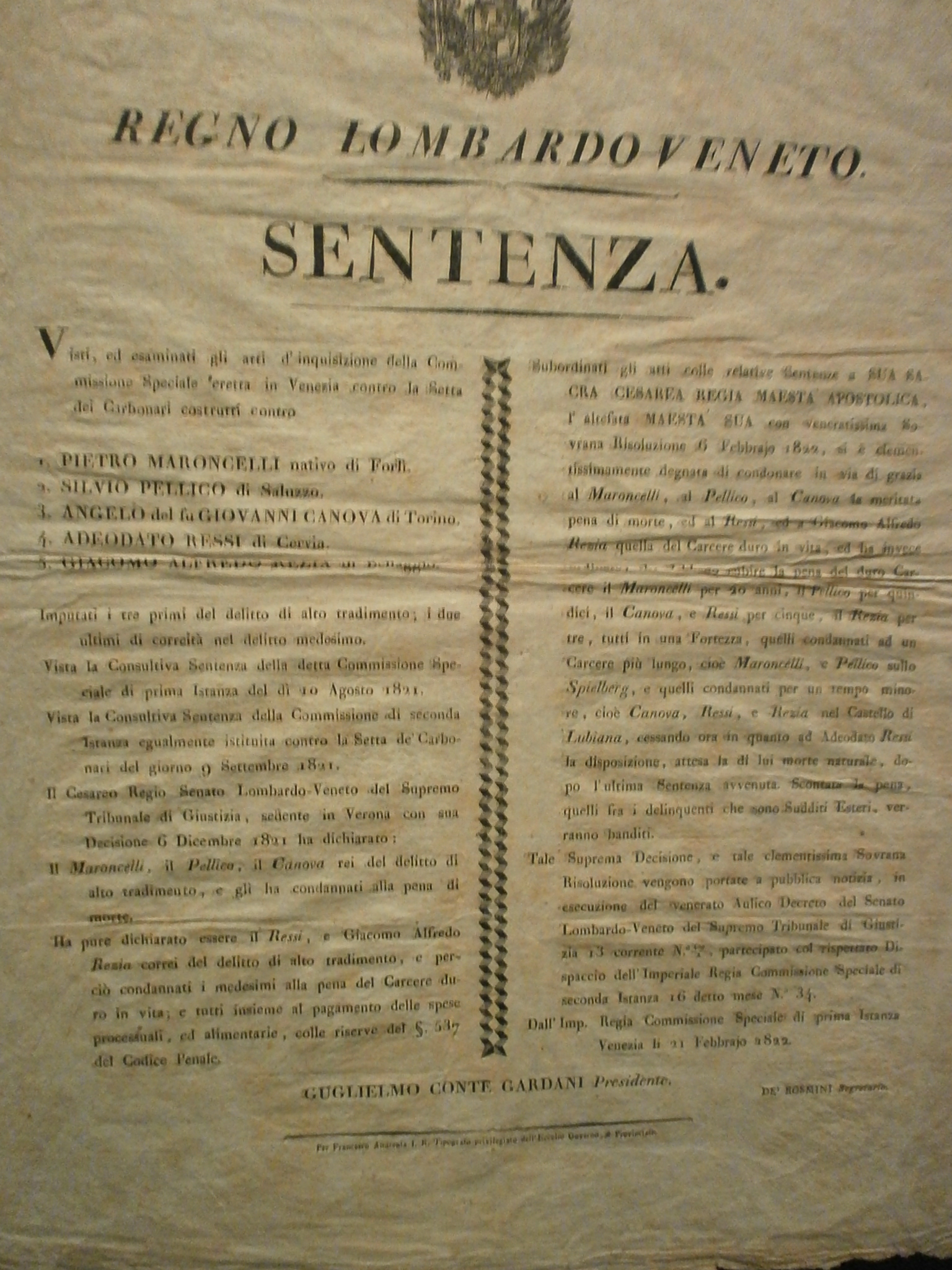

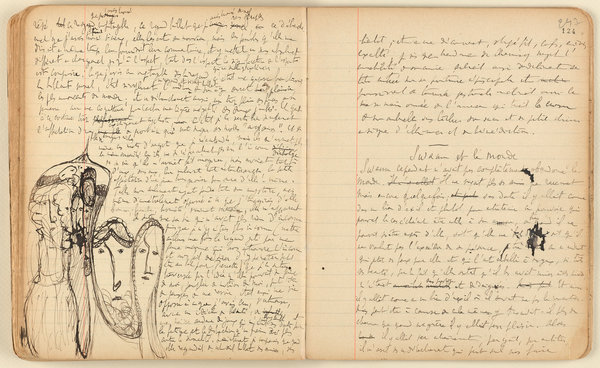

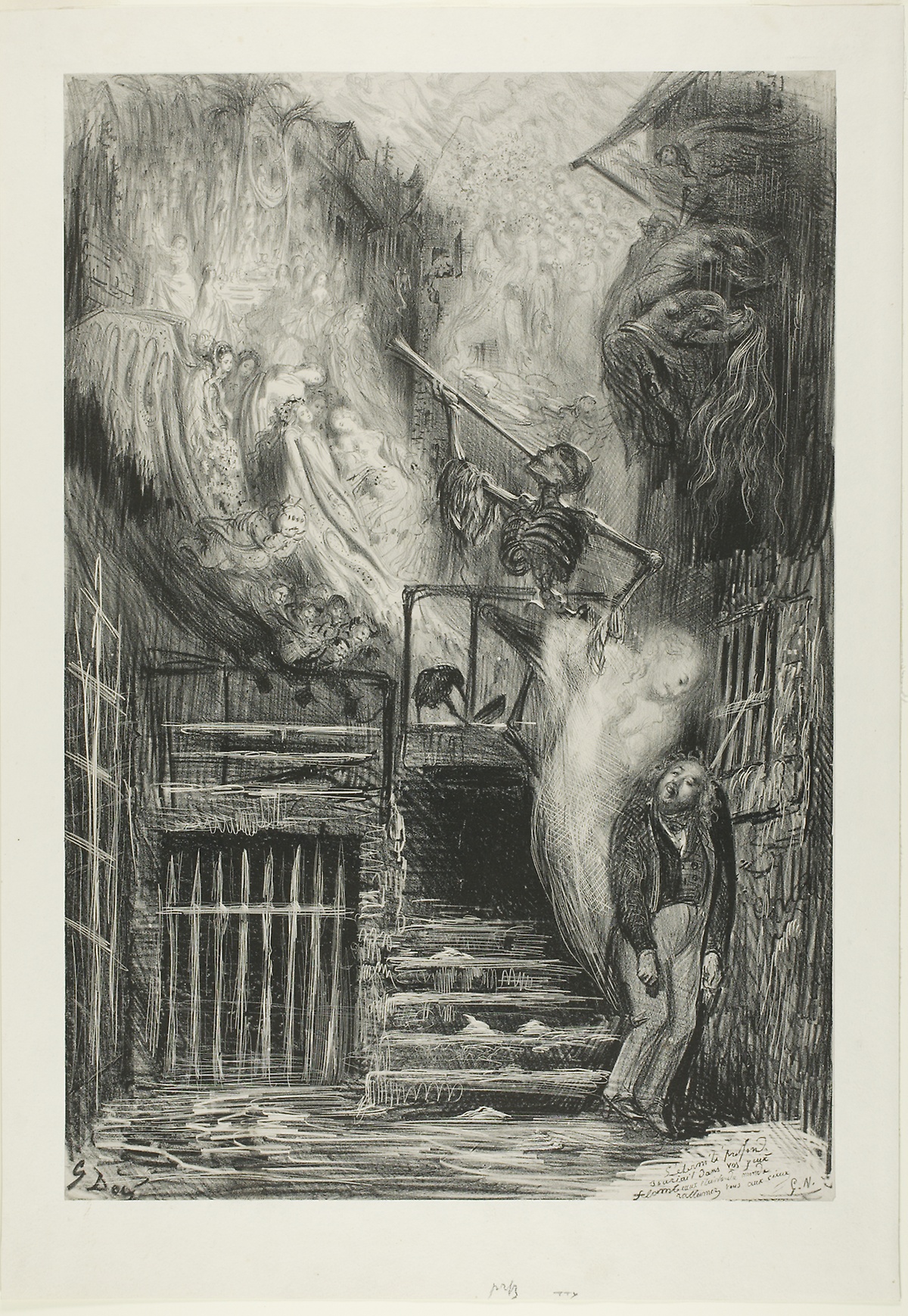

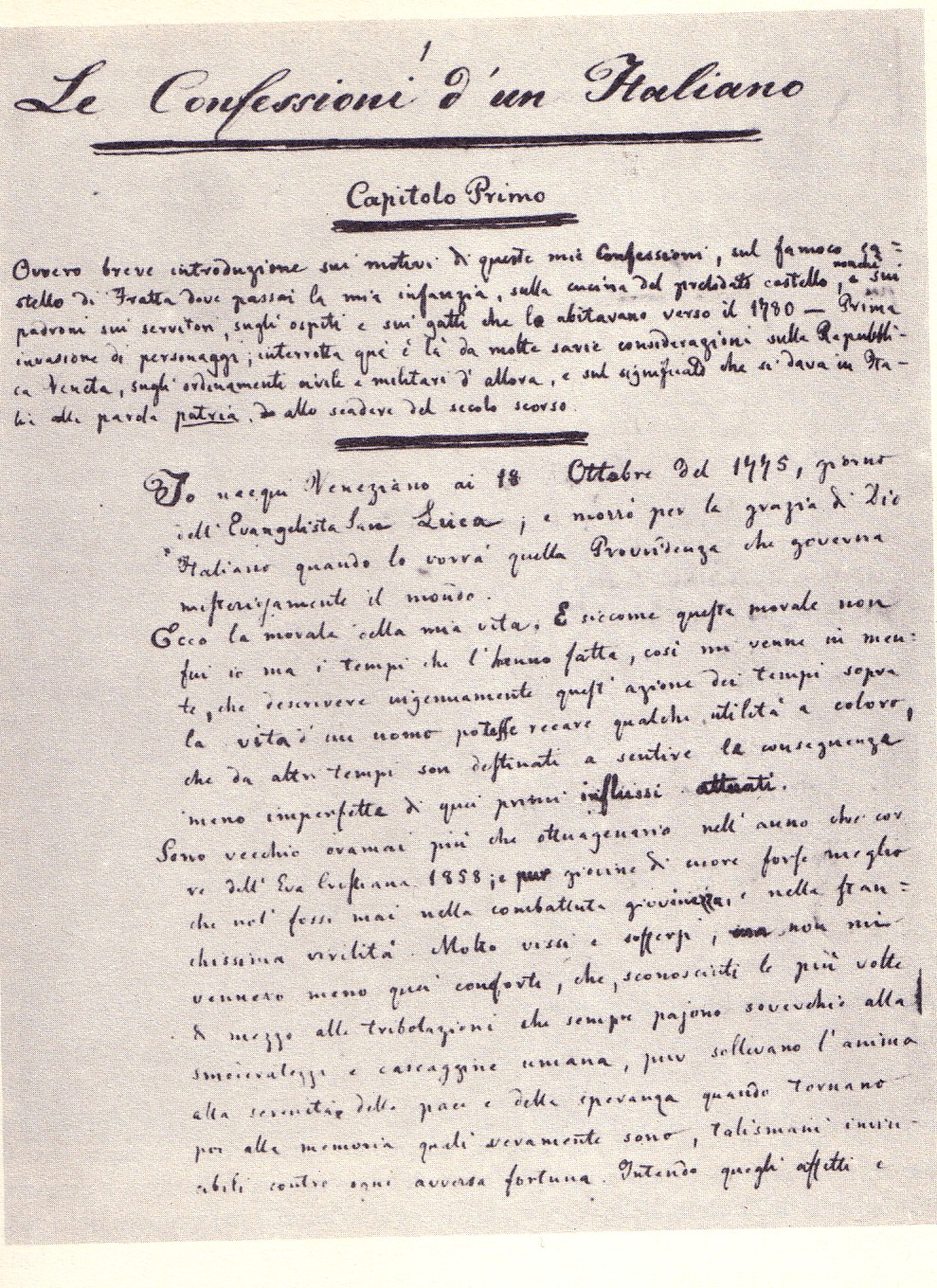

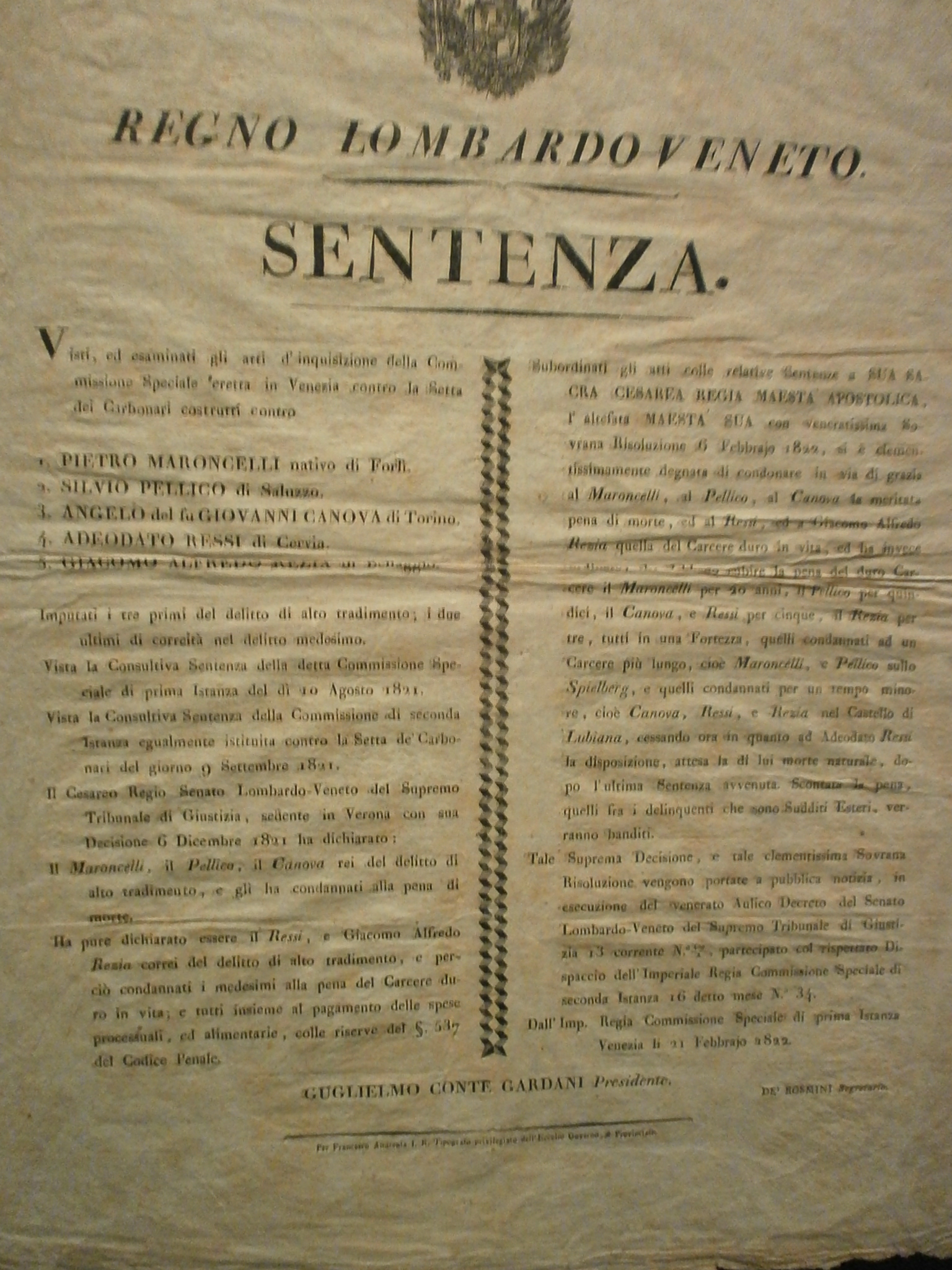

Diploma di filiazione alla Carboneria (1820)

Diploma di filiazione alla Carboneria (1820)

Tra il 1820 ed il 1831, in Italia le cospirazioni sono in gran parte organizzate dalla Carboneria che in varie forme e filiazioni ereditano le esperienze delle leggi massoniche già operanti nel ‘700 e durante il periodo napoleonico. Essa esprime, grosso modo, l’esigenza di quella impostazione di stampo liberale e costituzionale già avvertita, negli anni precedenti, ad esempio da Vincenzo Cuoco: il suo programma consiste nel tentare d’imporre ai sovrani, attraverso l’attività segreta e la ribellione, una costituzione che garantisca le libertà fondamentali senza mettere in discussione, tuttavia, né l’assetto istituzionale (la monarchia), né quello sociale dello Stato.

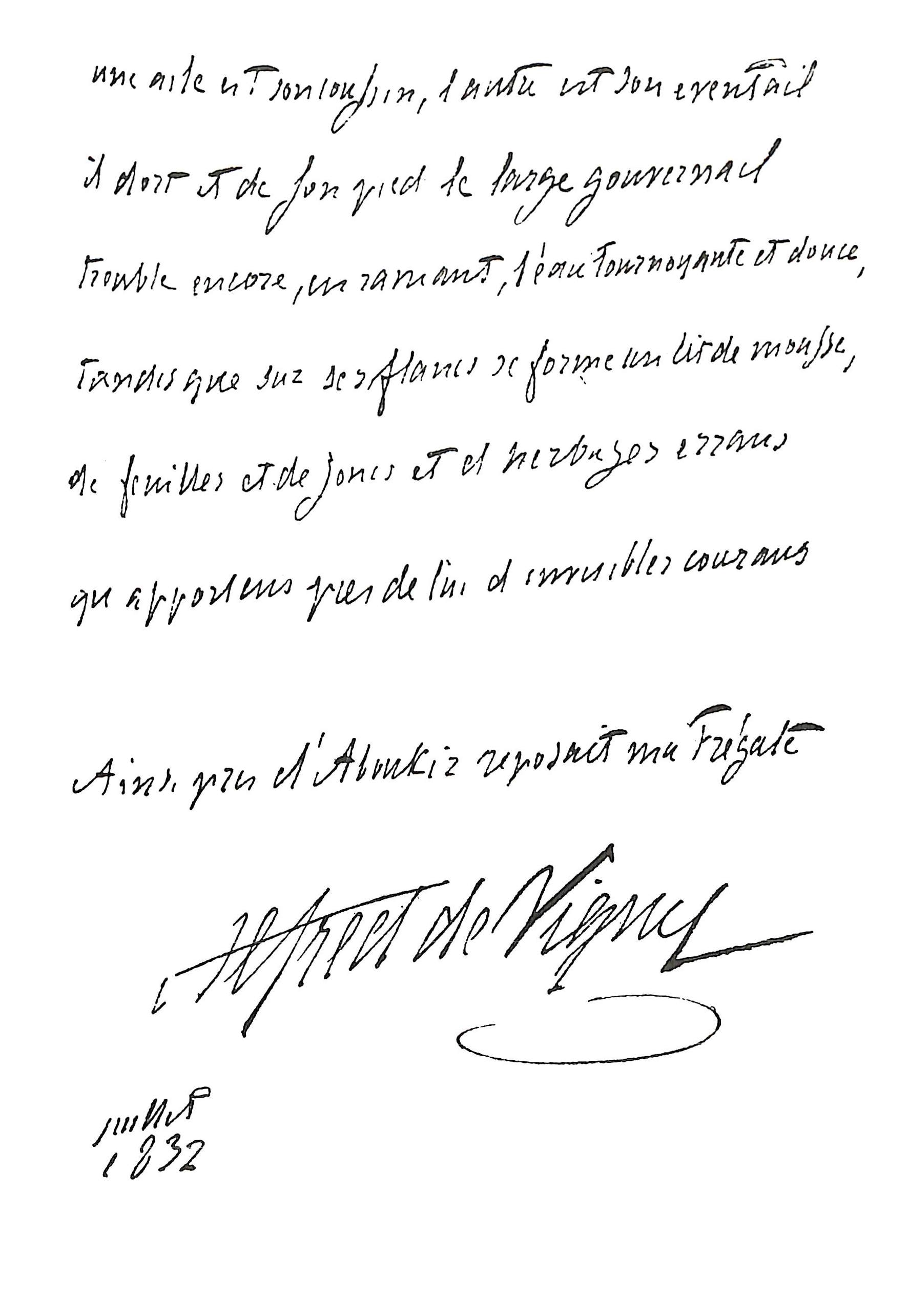

Giuseppe Mazzini

L’opposizione ferma e decisa dei governi locali e degli austriaci, se da un lato frustrano le aspettative, dopotutto moderate, della borghesia, dall’altra radicalizzano le opposizioni favorendo il costituirsi di un’ala democratica e repubblicana, egemonizzata all’inizio da Giuseppe Mazzini e dalla sua organizzazione, la Giovane Italia.

Su questo quadro s’innesta la politica dei Savoia che protesa nella prosecuzione di una politica espansionistica, intravede la possibilità di sfruttare l’aspirazione alla nazionalità e all’indipendenza per un aumento di potere della propria casata. Accolgono, infatti, all’interno dei loro confini, i settori più moderati dell’opinione pubblica nazionale i quali, pur essendo contro i sovrani restaurati, temono che un rivolgimento politico possa determinare anche un rivolgimento sociale.

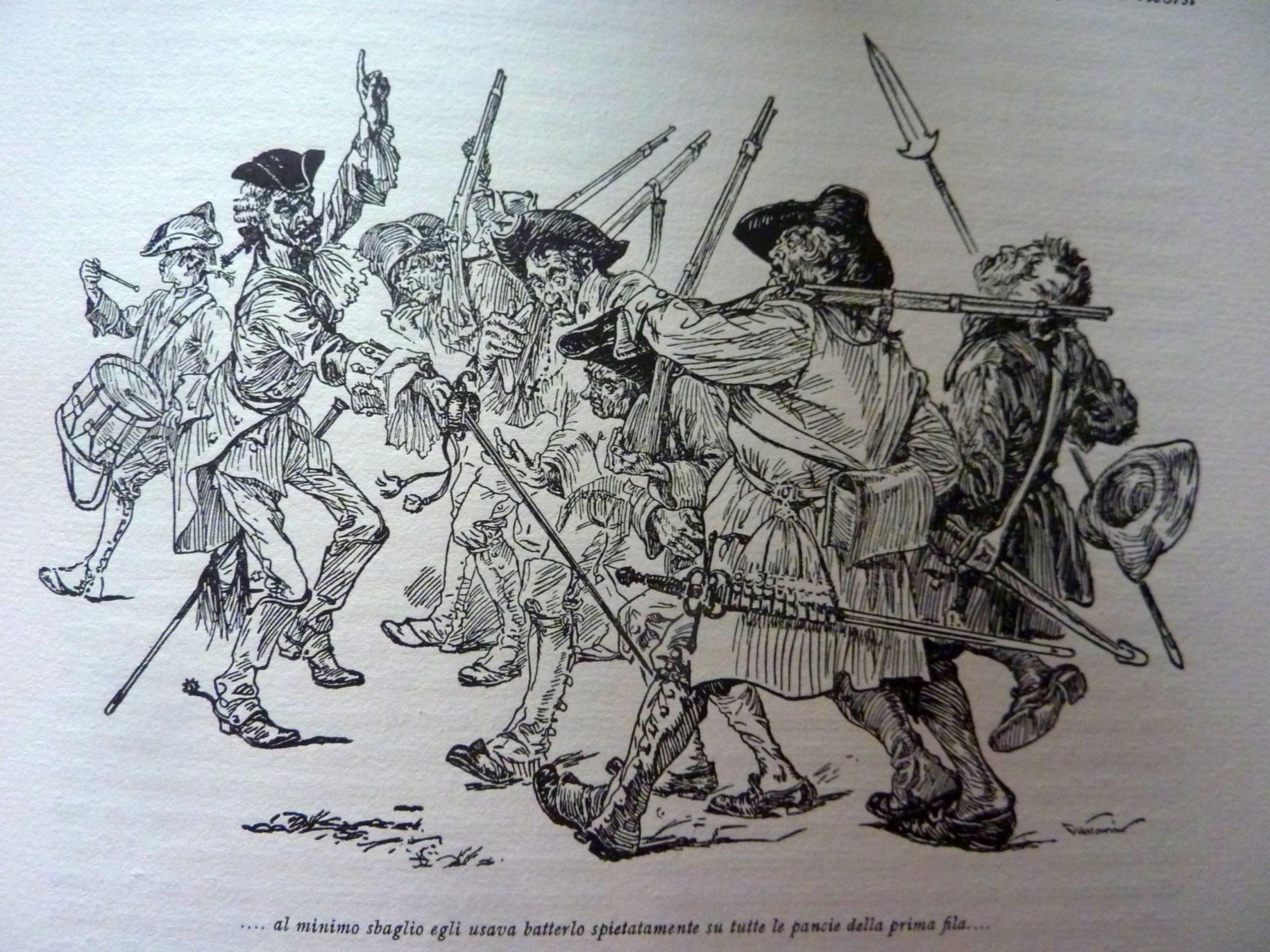

Felice Dondi: Le cinque giornate di Milano (1845)

Su questo sfondo s’inseriscono le rivoluzioni francesi del 1830 e del 1848, la guerra regia del Piemonte contro l’Austria (1848/1849) e l’esperienza delle Repubbliche popolari di Roma e di Venezia, caratterizzate, soprattutto la prima, dalla predicazione mazziniana.

Caspar David Friedrich: Uomo e donna di fronte alla luna (1820)

Caspar David Friedrich: Uomo e donna di fronte alla luna (1820)

Il Romanticismo, prima di essere italiano, fu prima di tutto un aspetto della cultura europea.

Germania

In Germania il Romanticismo nacque ufficialmente nel 1799, grazie al filosofo Schlegel, al poeta Novalis e soprattutto la rivista Athenäum quando a Berlino lo stesso Schlegel indicherà con romantik un aspetto della sensibilità moderna in antitesi a quella legata al mondo classico.

WILHELM AUGUST VON SCHLEGEL

POESIA CLASSICA E POESIA ROMANTICA

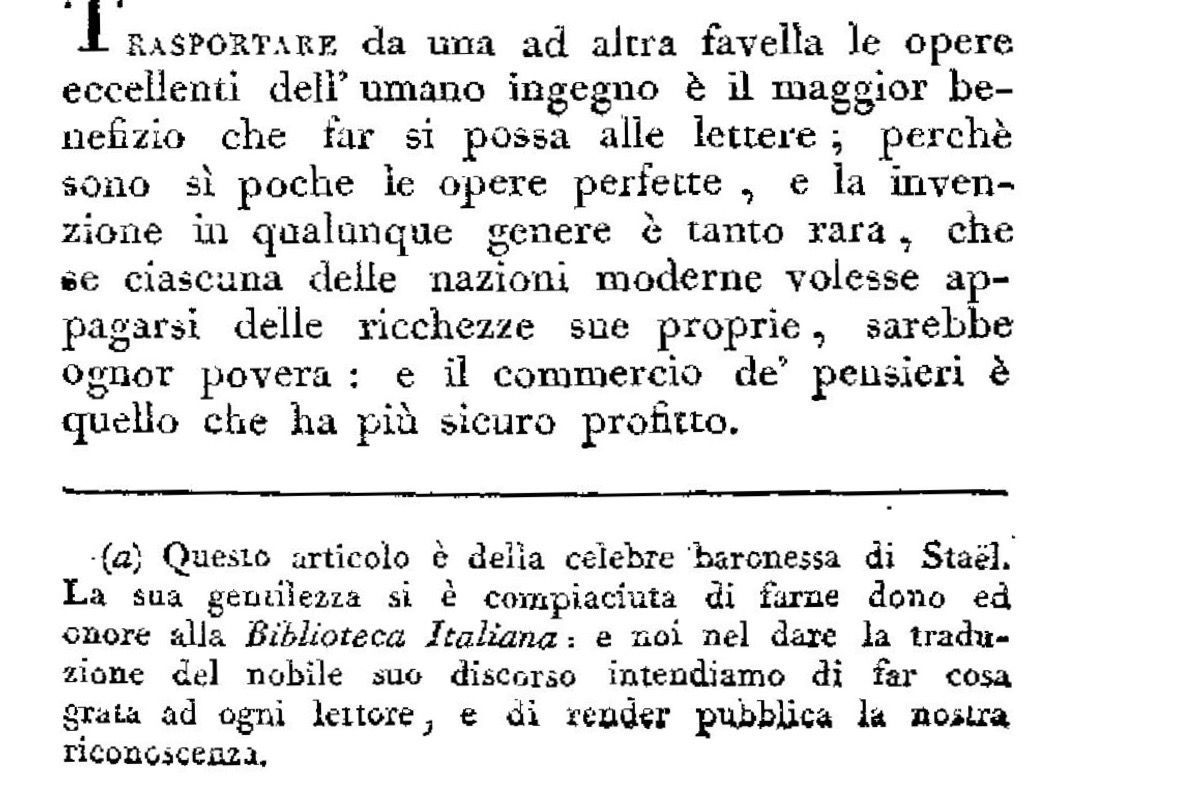

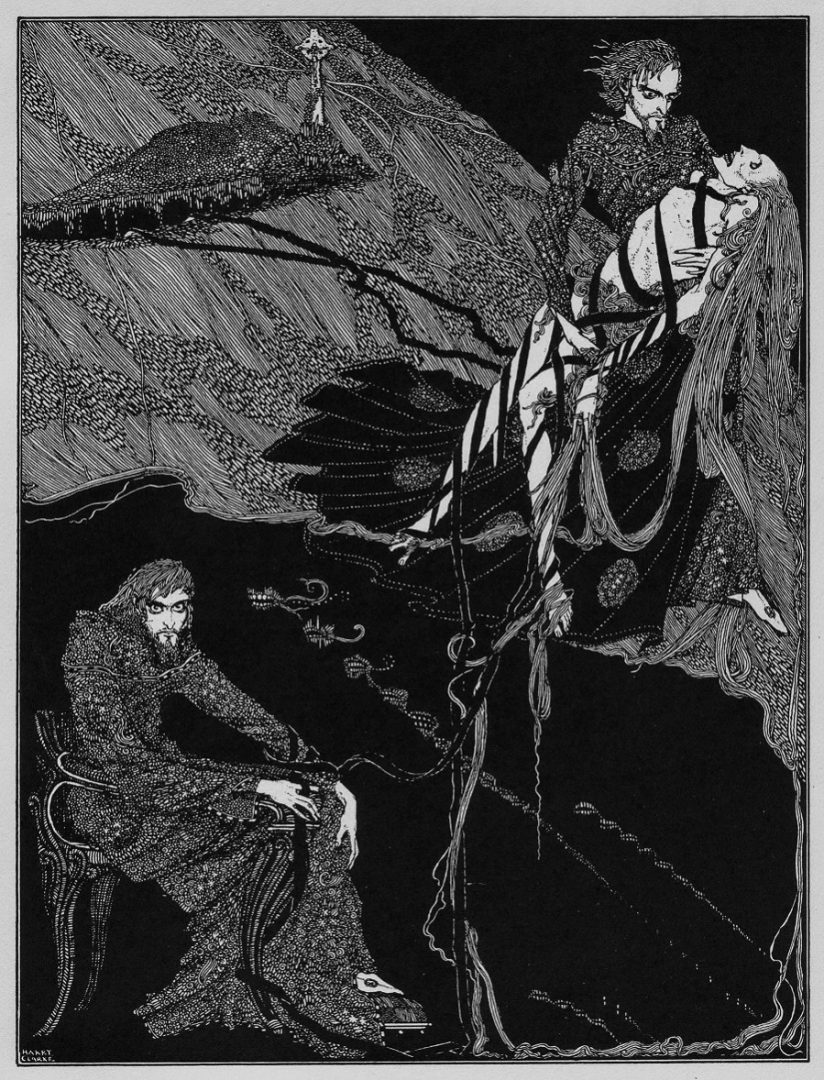

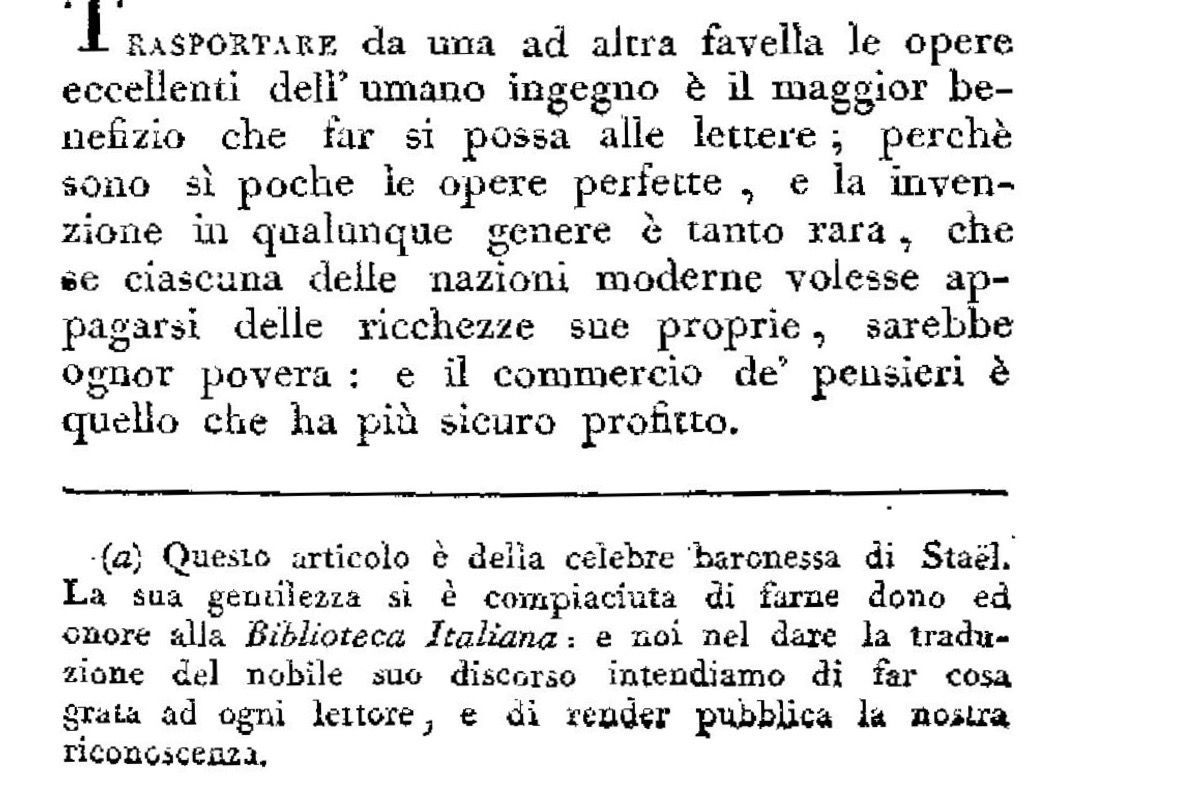

Alcuni filosofi, i quali però s’accordano con noi nella nostra maniera di riguardare il genio particolare de’ Moderni hanno creduto che il carattere distintivo della poesia del Nord fosse la melancolia; la quale opinione, dove sia chi bene la intenda, non s’allontana dalla nostra. Appo i Greci, la natura umana bastava a se stessa, non presentiva alcun vòto, e si contentava d’aspirare al genere di perfezione che le sue proprie forze possono realmente farle conseguire. Ma quanto a noi, una più alta dottrina c’insegna che il genere umano, avendo perduto per un gran fallo il posto che gli era stato originariamente destinato, non ha sulla terra altro fine che di ricuperarlo; al che tuttavia non può giugnere, s’egli resta abbandonato alle sue proprie forze. La religione sensuale de’ Greci non prometteva che beni esteriori e temporali. L’immortalità, se pur vi credevano, non era da essi che appena appena scorta in lontananza, come un’ombra, come un leggier sogno che altro non presentava se non una languida immagine della vita, e spariva dinanzi alla sua luce sfolgoreggiante. Sotto il punto di vista cristiano, tutto è precisamente l’opposito; la contemplazione dell’infinito ha rivelato il nulla di tutto ciò che ha de’ limiti; la vita presente si è sepolta nella notte, ed oltre alla tomba soltanto brilla l’interminabile giorno dell’esistenza reale. Una simile religione risveglia tutti i presentimenti che riposano nel fondo dell’anime sensitive, e li mette in palese; ella conferma quella voce segreta la qual ne dice che noi aspiriamo ad una felicità cui non si può aggiugnere in questo mondo, che nessun oggetto caduco può mai riempire il vòto del nostro cuore, che ogni piacere non è quaggiù ch’una fugace illusione. Allorché dunque, simile agli schiavi Ebrei, i quali prostesi sotto i salci di Babilonia facevano risonare dei loro lamentevoli canti le rive straniere, la nostr’anima esiliata sulla terra sospira la sua patria, quali possono mai essere i suoi accenti, se non quelli della melanconia? E però la poesia degli Antichi era quella del godimento, la nostra è quella del desiderio; l’una si stabiliva nel presente, l’altra si libra fra la ricordanza del passato e il presentimento dell’avvenire. Nondimeno non bisogna credere che la melanconia si vada al continuo esalando in monotone querimonie, né ch’ella si esprima sempre distintamente. Nella stessa maniera che la tragedia fu sovente appresso de’ Greci energica e terribile ad onta dell’aspetto sereno sotto cui essi riguardavano la vita, anche la poesia romantica, come l’abbiamo pur anzi dipinta, può passare per tutti i tuoni, da quello della tristezza infino a quello della gioia; ma sempre trovasi in essa un certo che d’indefinibile che dinota l’origine sua; il sentimento è in essa più intimo, l’immaginazione meno sensuale, il pensiero più contemplativo. Contuttociò in realtà i limiti si confondono alcuna volta, e gli oggetti non si mostrano mai interamente distaccati gli uni dagli altri, e quali siamo costretti di rappresentarceli per averne un’idea distinta. I Greci vedevano l’ideale della natura umana nella felice proporzione delle facoltà e nel loro armonico accordo. I Moderni all’incontro hanno il profondo sentimento d’una interna disunione, d’una doppia natura nell’uomo che rende questo ideale impossibile ad effettuarsi: la loro poesia aspira di continuo a conciliare, ad unire intimamente i due mondi, fra’ quali ci sentiamo divisi, quello de’ sensi e quello dell’anima: ella si compiace tanto di santificare le impressioni sensuali coll’idea del misterioso vincolo che le congiugne a’ sentimenti più elevati, quanto di manifestare a’ sensi i movimenti più inesplicabili del nostro cuore e le sue più vaghe percezioni. In una parola, essa dà anima alle sensazioni, corpo al pensiero. Non è dunque maraviglia che i Greci ne abbiano lasciato, in tutti i generi, de’ modelli più finiti. Essi miravano ad una perfezione determinata, e trovarono la soluzione del problema che s’avevano proposto: i Moderni a riscontro, il cui pensiero si slancia verso l’infinito, non possono mai compiutamente soddisfare se stessi, e rimane alle loro opere più sublimi un non so che d’imperfetto, che l’espone al pericolo d’essere male apprezzate.

August Wilhelm Schlegel

Vi è nel passo di Schlegel la consapevolezza di superare quella dicotomia che ancora era presente nella cultura di fine Settecento tra cultura classica e cultura romantica. Egli lo sottolinea nel passo (riportato in una traduzione ottocentesca) in cui contrappone la “finitezza” della cultura classica contro “l’infinitezza” della cultura romantica: la prima era determinata dall’imminenza, dal proiettarsi nel presente terreno, in quello che egli definisce “godimento” e quindi soddisfazione del proprio io nel mondo; il secondo dal “vuoto” verso cui si tende, quindi da quella “melanconia” che si produce nella proiezione verso un infinito indeterminato. Schlegel ne fa quasi una distinzione di paesaggio connotativo dell’essere: alla solarità del primo che porta l’uomo classico alla percezione dell’armonia del creato o della possibilità di esso (d’altra parte le stesse speculazioni filosofiche di Aristotele e di Platone vertevano sull’idea di un “di qua”) al notturno della sensibilità moderna, che vede appunto nei paesaggi lunari sia il senso dell’indefinito, come detto, sia il senso del mistero e del non conoscibile, come in parte la stessa filosofia kantiana aveva presagito.

La cultura tedesca conosce, sia a livello lirico che sull’arte del racconto dei veri e propri capolavori romantici. Uno degli più rappresentativi, anche alla luce della sua esperienza biografica, è certamente Friedrich Hölderlin. Nato a Lauffen in Svezia, studia a Tubinga, avendo come condiscepoli, e quindi amici, Schelling e Hegel. Traferitosi dapprima a Jena, quindi a Weimer, diviene precettore nella casa di un banchiere, ma s’innamora di sua moglie, che canta col nome di Diotima, come una fanciulla greca. Vaga dapprima in Svizzera, quindi a Bordeaux, facendo sempre il precettore; ma saputo della morte della musa, attraversa la Francia a piedi, cercando di tornare in Germania. Comincia a soffrire di malattia mentale, che lo portò dapprima in una clinica psichiatrica che lo affida ad un falegname, che lo alloggia in una torre sulla riva di un fiume. Lì vive per 37 anni, suonando il pianoforte e componendo liriche e strani versi, che firma con il nome di Scardanelli.

DA ICH EIN KNABE WAR

Da ich ein Knabe war,

Rettet’ ein Gott mich oft

Vom Geschrei und der Rute der Menschen,

Da spielt’ ich sicher und gut

Mit den Blumen des Hains,

Und die Lüftchen des Himmels

Spielten mit mir.

Und wie du das Herz

Der Pflanzen erfreust,

Wenn sie entgegen dir

Die zarten Arme strecken,

So hast du mein Herz erfreut,

Vater Helios! und, wie Endymion,

War ich dein Liebling,

Heilige Luna!

O all ihr treuen,

Freundlichen Götter!

Dall ihr wüsstet,

Wie euch meine Seele geliebt!

Zwar damals rief ich noch nicht

Euch mit Namen, auch ihr

Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen,

Als kennten sie sich.

Doch kannt’ ich euch besser

Als ich je die Menschen gekannt,

Ich verstand die Stille des Äthers,

Der Menschen Worte verstand ich nie.

Mich erzog der Wohllaut

Des säuselnden Hains

Und lieben lernt’ ich

Unter den Blumen.

In Arm der Götter wuchs ich gross.

Quand’ero un fanciullo / spesso un dio mi salvava / dalle verghe e dagli urli dei grandi. / Sicuro e buono giocavo / coi fiori del bosco, / e le aurette del cielo / giocavano con me. / E come tu allieti / il cuor delle piante, / quand’esse ti protendono / le tenere braccia, / così allietavi me pure, / Elio padre! e al par di Endimione / ero il tuo beneamato, / o santa Luna. / O voi tutti, fedeli, Amici iddii! / Quanto più siete deserti, / più vi ama l’anima mia! / Né allora io vi chiamavo / coi vostri nomi, né voi / davate un nome a me, come gli uomini fanno / se tra lor si conoscono. / Pure, io vi conoscevo / assai meglio che gli uomini; / comprendevo il silenzio dell’etere: / le umane parole mai non compresi. / Mi allevò l’armonia / del susurrante bosco, / e appresi ad amare / tra i fiori. / Crescevo in braccio agli dèi.

E’ una poesia giovanile di Hölderlin, dove, anche attraverso la cultura dello Sturm und Drang egli vede il mondo greco come mondo mitico, così come avevamo già visto in Keats e nel nostro Foscolo. Ma qui il poeta tedesco mette qualcosa in più che non è il concetto di “armonia perduta” quanto qualcosa che si rivolge all’assoluto: alla negatività del mondo degli uomini egli contrappone il mondo assoluto della divinità al di fuori dell’umano, quell’accordo universale “naturale” quindi, a-razionale che permette al giovane di vivere l’esperienza della totalità, grazie al Sole che gli permette di “sentire l’afflato divino” che grazie alla luna che aveva dato il sonno (sospensione della vita) al suo amato (Endemione) gli permette di continuare a vivere. Il romanticismo, nel giovane Hölderlin sta nel riuscire a capire il cielo ma non gli uomini.

Franz Carl Hiemer: Friedrich Hölderlin (1794)

Altro importantissimo rappresentante del Romanticismo tedesco è il poeta Novalis (pseudonimo di Friedrich Leopold von Hardemberg), nato nel 1772 in Baviera e morto giovanissimo, a soli 29 anni, a causa della tisi. Influenzato dal pietismo (visione profondamente religiosa che ha del luteranesimo “tradizionale” una visione maggiormente mistica) egli vedeva nella ripresa del Cristianesimo la base della modernità, come afferma in un saggio Cristianità o Europa e soprattutto negli Inni alla notte, raccolta poetica nella quale auspica il ritorno non di un semplice Dio, ma di un Dio capace di risollevare misticamente il mondo degli uomini.

HYMNEN AN DIE NACHT (VI)

Hinunter in der Erde Schooß,

Weg aus des Lichtes Reichen,

Der Schmerzen Wuth und wilder Stoß

Ist froher Abfahrt Zeichen.

Wir kommen in dem engen Kahn

Geschwind am Himmelsufer an.

Gelobt sey uns die ewge Nacht,

Gelobt der ewge Schlummer.

Wohl hat der Tag uns warm gemacht,

Und welk der lange Kummer.

Die Lust der Fremde ging uns aus,

Zum Vater wollen wir nach Haus.

Was sollen wir auf dieser Welt

Mit unsrer Lieb’ und Treue.

Das Alte wird hintangestellt,

Was soll uns dann das Neue.

O! einsam steht und tiefbetrübt,

Wer heiß und fromm die Vorzeit liebt.

Die Vorzeit wo die Sinne licht

In hohen Flammen brannten,

Des Vaters Hand und Angesicht

Die Menschen noch erkannten.

Und hohen Sinns, einfältiglich

Noch mancher seinem Urbild glich.

Die Vorzeit, wo noch blüthenreich

Uralte Stämme prangten,

Und Kinder für das Himmelreich

nach Quaal und Tod verlangten.

Und wenn auch Lust und Leben sprach,

Doch manches Herz für Liebe brach.

Die Vorzeit, wo in Jugendglut

Gott selbst sich kundgegeben

Und frühem Tod in Liebesmuth

Geweiht sein süßes Leben.

Und Angst und Schmerz nicht von sich trieb,

Damit er uns nur theuer blieb.

Mit banger Sehnsucht sehn wir sie

In dunkle Nacht gehüllet,

In dieser Zeitlichkeit wird nie

Der heiße Durst gestillet.

Wir müssen nach der Heymath gehn,

Um diese heilge Zeit zu sehn.

Was hält noch unsre Rückkehr auf,

Die Liebsten ruhn schon lange.

Ihr Grab schließt unsern Lebenslauf,

Nun wird uns weh und bange.

Zu suchen haben wir nichts mehr –

Das Herz ist satt – die Welt ist leer.

Unendlich und geheimnißvoll

Durchströmt uns süßer Schauer –

Mir däucht, aus tiefen Fernen scholl

Ein Echo unsrer Trauer.

Die Lieben sehnen sich wohl auch

Und sandten uns der Sehnsucht Hauch.

Hinunter zu der süßen Braut,

Zu Jesus, dem Geliebten –

Getrost, die Abenddämmrung graut

Den Liebenden, Betrübten.

Ein Traum bricht unsre Banden los

Und senkt uns in des Vaters Schooß.

Franz Gareis: Novalis (1799)

Franz Gareis: Novalis (1799)

Laggiù nel suo grembo, lontano / dai regni della luce, ci accolga / la terra! Furia di dolori e spinta / selvaggia è segno di lieta partenza. / Dentro l’angusta barca è veloce / l’approdo alla riva del cielo. // Sia lodata da noi l’eterna notte, sia lodato il sonno eterno. / Ci ha riscaldati il torrido giorno, / ci ha fatto avvizzire il lungo affanno. / Non ci attraggono più le terre straniere, / vogliamo tornare alla terra del Padre. // Qui nel mondo che fare se la nostra / fedeltà più non conta né l’amore? / L’antico è già da tutti abbandonato / e noi del nuovo siamo incuranti. / Sta solitario, in preda allo sconforto, / chi ardente e devoto ama il passato. // Il tempo in cui gli spiriti ardevano / luminosi in altissime fiamme, / e gli uomini conoscevano ancora / la mano e il volto del Padre. / Qualche nobile spirito incorrotto / alla sua prima immagine era eguale. // Il tempo, in cui fiorivano ancora, / smaglianti i ceppi antichissimi, / e per il regno del cielo i fanciulli / si votavano al martirio, alla morte. / E se anche parlavano vita e piacere, / più di un cuore si spezzò per amore. // Il tempo, in cui Dio stesso agli uomini / si è rivelato in giovane ardore, / e ha consacrato la sua dolce vita / per forza d’amore a morte immatura. / E angoscia e dolore non ha respinto / da sé, soltanto per esserci caro. // Con ansia struggente vediamo il passato / avvolto in notte profonda, / non sarà mai placata l’ardente / sete nel nostro tempo caduco. / E noi dovremo tornare in patria / per vedere questo sacro tempo. // Che cosa indugia il nostro ritorno? / Già riposano in pace i più cari. / Conclude il corso della nostra vita / la loro tomba: siamo ansiosi e tristi. / Più nulla abbiamo qui da cercare – il cuore è sazio – il mondo è vuoto. // Per ogni vena ci trascorre un dolce / brivido, misterioso e infinito – mi sembra di udire, da lontananze / profonde, un’eco del nostro lutto. / Per noi sospirano anche gli amati, / ci mandano il soffio del loro anelito. // Laggiù ci accolga la sposa / soave, e Gesù prediletto – / Consolato spunta il crepuscolo / per gli amanti i cuori afflitti. / un sogno spezza i nostri legami / e ci immerge nel grembo del Padre.

Il testo è tratto dagli Inni alla notte; opera che potremo definire diseguale (alcuni Inni scritti in versi, altri in prosa ritmica), composta nel 1800 a seguito della morte dell’amata Sophie von Kuhn e del prediletto fratello Erasmus. Essi costituiscono una riflessione filosofico/religiosa, in cui il poeta tedesco riflette sulla morte e sul significato che essa ha come ricongiungimento alla vera vita che è quella del ritorno al Padre (Vater). Da qui la profonda nostalgia verso il mondo antico in cui questo rapporto si viveva nel mondo, in modo diretto, (paragonato qui al vivere fanciullesco) e la necessità di restaurarlo in una contemporaneità che lo ha dimenticato. Non dimentichiamo che tale riflessione nasce anche da una profonda esperienza biografica: la morte dei cari e il suo essere malato: non solo una riflessione romantica ma anche una biografia romantica.

Figura importantissima della cultura tedesca fu certamente quella di Friedrich Schiller (1759 – 1805). Figlio di un modesto ufficiale, studiò giurisprudenza e medicina, ma sin da giovane provò una forte attrazione per la letteratura. Frutto di questo amore è l’opera teatrale I Masnadieri – opera da inserire più allo Sturm und Drang che al Romanticismo – la cui rappresentazione ebbe un successo straordinario. Il contenuto rivoluzionario dell’opera gli alienò gli appoggi politici che lo costrinse a rifugiarsi a Tubinga: qui, grazie all’amicizia con Goethe, Hölderlin si avvicinò anche alla riflessione estetica e filosofica, il cui frutto è il saggio del 1800 Sulla poesia ingenua e sentimentale. Nella maturità si diede al dramma storico, tra cui spiccano il Don Carlos e la Maria Stuarda. Interessante è il Guglielmo Tell dove tenta, anche secondo i dettami della cultura romantica, di unire il dramma storico al sentimento popolare. Ci piace ricordare che gli appartiene anche l’Inno alla gioia del 1785, musicato da Ludwig van Beethoven. Muore per la tubercolosi a soli 46 anni.

Il suo capolavoro è universalmente individuato nel dramma Maria Stuarda (1801):

Maria Stuarda, rinchiusa nel castello di Fotheringhay sotto l’accusa di aver congiurato contro la regina Elisabetta, è condannata a morte. innocente della colpa che le è stata attribuita per sbarazzarsi di lei – legittima pretendente al trono e sostenitrice della fede cattolica – Maria è oppressa dal senso di colpa per l’antica debolezza di concedersi al conte di Bothwell, uccisore di suo marito, Lord Darnely. Il conte di Leicester , favorito di Elisabetta ma segretamente innamorato della bella e affascinante rivale della regina, propone un incontro di pacificazione, mentre un altro ammiratore di Maria, Mortimer, trama per liberarla. Nel colloquio, dapprima Maria si piega fino a chiedere grazia; ma davanti all’atteggiamento beffardo di Elisabetta, piena di sdegno, le rinfaccia la sua nascita illegittima. Con ciò la sua fine è irrevocabilmente segnata. Frattanto il complotto a favore di Maria viene svelato e Leicester, che lo appoggiava, si salva gettando tutte le accuse su Mortimer. Questi si uccide col nome di Maria sulle labbra. Si sparge voce di un nuovo complotto contro la regina. Il popolo reclama la punizione dei colpevoli. Elisabetta si risolve a firmare, su istigazione di Burleigh, l’esecuzione immediata della sentenza capitale. Maria, che ora appare animata da una volontà tragicamente priva di speranza, si avvia nobilmente al patibolo come alla liberazione di una condizione umiliante per la sua regalità e, nello stesso tempo, a una necessaria espiazione.

L’ULTIMO COLLOQUIO TRA MARIA E ELISABETTA

Atto III, scena 4

Elisabetta, Maria, Shrewsbury e Leicester […]

Maria si fa forza e vuole avvicinarsi ad Elisabetta, ma a metà strada si ferma rabbrividendo. I suoi gesti tradiscono la lotta più violenta.

ELISABETTA: Ma come, signori? Chi mi parlava di una donna prostrata e sottomessa. Io vedo una donna altera, per nulla piegata dalla sventura.

MARIA: E sia! Mi assoggetterò anche a queste! Vattene, inutile fierezza dell’animo! Dimenticherò chi sono e tutto quello che ho patito, mi abbasserò di fronte a chi mi ha gettato in questa vergogna. (Si rivolge alla regina) Il cielo è dalla tua parte, sorella! La vittoria incorona il tuo capo fortunato e io adoro in te la divinità che ti innalza. (Le cade ai piedi) Ma ora sii generosa, sorella! Non lasciarmi qui vergognosamente prostrata, tendi la mano, la tua destra regale, e rialzami dalla mia caduta.

ELISABETTA: (ritraendosi) Siete al posto che vi siete meritata, Lady Maria, e io lodo la grazia del mio Dio, che non ha permesso che giacessi io ai vostri piedi come voi ora ai miei!

MARIA: (con crescente intensità) Pensa all’instabilità di tutto ciò che è umano. C’è una divinità che punisce l’orgoglio! Venerala e temila, questa terribile forza divina che mi getta ora ai tuoi piedi… Ma per gli estranei che ci guardano, onora in me te stessa, non sconsacrare, non esporre alla vergogna il sangue dei Tudor, che scorre nelle mie vene, come nelle tue! O Dio del cielo! Non rimanere rigida e inaccessibile, come lo scoglio a cui il naufrago cerca invano, lottando, di aggrapparsi! Tutto per me, la mia vita, il mio destino, dipende dalle mie parole, dalla forza delle mie lacrime: scioglimi il cuore che possa toccare il tuo! Se mi fissi con quello sguardo di ghiaccio, il cuore mi si stringe rabbrividendo, le lacrime indurite non scorrono più, e lo sgomento trattiene la supplica nel petto raggelato.

ELISABETTA: (fredda e severa) Cos’avete da dirmi, Lady Stuard? Volevate parlarmi? Io ora dimentico di essere la regina che avete gravemente offeso, per adempiere solo ad un compito pietoso di sorella e vi concedo la consolazione della mia presenza. Per ascoltare l’invito della generosità, mi espongo ad un giusto biasimo per essere scesi così in basso… sapete bene che volevate farmi uccidere.

MARIA: Come posso cominciare, come posso disporre, le mie parole, perché ti tocchino il cuore, ma non l’offendano. O Dio, da’ forza alle mie parole e togli loro ogni aculeo che potrebbe ferire! Non posso parlare in mio favore senza accusarti duramente, e proprio questo non voglio… Mi hai trattata ingiustamente, perché io sono una regina come te, e tu mi hai tenuta prigioniera; io sono venuta a te supplicando e tu hai sprezzato le sante leggi dell’ospitalità e il sacro diritto delle genti e mi hai rinchiuso tra le mura di un carcere. Mi hanno sottratto crudelmente amici e servitori, mi hanno costretta a indegna privazione e infine trascinata davanti ad un tribunale vergognoso… Ma non ne voglio parlare più! Un eterno oblio ricopra tutte le crudeltà che ho patito. Ma sì, attribuirò tutto al destino; tu non sei colpevole, e neppure io lo sono, uno spirito maligno è salito dagli abissi e ha acceso nei nostri cuori quell’odio che fece di noi, ancor fanciulle, due nemiche. Esso è cresciuto con noi, e uomini malvagi hanno attizzato col fiato l’infausta fiamma. Pazzi fanatici si sono armati, non richiesti, di spada e pugnale. È il destino dei sovrani: le loro discordie precipitano nell’odio il mondo intero e ogni loro dissidio scatena le furie. Ora non c’è più tra di noi una bocca estranea (le si avvicina confidenzialmente e le parla in tono accarezzante), ora siamo solo noi, una di fronte all’altra. Parla ora, sorella! Dimmi la mia colpa, voglio dartene piena soddisfazione. Ah, mi avessi prestato orecchio allora, quando imploravo di vederti! Non si sarebbe giunti a questo punto, e non sarebbe questo triste parco il luogo del nostro doloroso incontro.

ELISABETTA: La mia buona stella mi ha preservata, allora dal mettermi la serpe in seno con le mie stesse mani. Non accusate le stelle, ma la vostra anima nera e la selvaggia ambizione della vostra casa. Fra noi non c’era ombra di discordia, allorquando vostro zio, quel prete superbo e avido di dominare, che non cessa di allungare la mano verso le corone degli altri, mi lanciò la sfida, e indusse voi ad assumere il mio stemma, ad impossessarvi del mio titolo regale e ad iniziare con me un duello all’ultimo sangue. E chi non ha cercato di aizzare contro di me? La lingua dei preti e la spada dei popoli, e tutte le armi terribili del fanatismo religioso, perfino qui, nella pace del mio impero, ha attizzato le fiamme della sommossa… Ma Dio è con me, e quel prete superbo non è padrone del campo… Il suo colpo mirava al mio capo, ma sarà il vostro a cadere!

MARIA: Sono nelle mani di Dio. Non approfitterai in modo così cruento della tua potenza.

ELISABETTA: E chi mi lo impedirà? Vostro zio ha mostrato a tutti i re del mondo come si fa la pace coi propri nemici: la mia scuola sia la notte di San Bartolomeo! Che m’importa dei vincoli del sangue e dei diritti dei popoli? La chiesa affranca da ogni legame, la chiesa santifica regicidio e spergiuro. Io non faccio che applicare gli insegnamenti dei vostri preti. Ma dite, su, che pegno garantirebbe per voi, se generosa vi togliessi le catene? Quale serratura terrebbe custodita la vostra parola, che le chiavi di San Pietro non possano aprire? Nella forza sta la mia sola sicurezza, non si può scendere a patti con i viscidi serpenti.

MARIA: Oh, credimi, sei tu la causa del nostro dissidio, con questa tua triste, cupa diffidenza! Vedesti sempre in me un’estranea, una nemica: se tu mi avessi dichiarata tua erede, come mi spetta, amore e gratitudine avrebbero fatto di me una fedele amica e una cara parente.

ELISABETTA: Non son qui i vostri amici, Lady Stuard, la vostra casa è il papato, vostri fratelli i monaci… Voi mia erede! Volete mettermi in trappola! E io dovrò permettere che voi, mentre sono ancora in vita, seduciate il mio popolo con le vostre arti da Armida, e irretiate la nobile gioventù del mio regno nei vostri lacci lascivi; dovrò sopportare che tutti si volgano al nuovo astro che sorge, mentre io…

MARIA: Governa in pace! Rinuncio ad ogni mia pretesa su questo regno. Ahimè, le ali del mio spirito sono spezzate, la grandezza non mi attira più. Ci sei riuscita: non sono che l’ombra della Maria di un tempo. L’orgoglio del mio animo ha ceduto all’onta del lungo carcere… Hai raggiunto lo scopo, mi hai distrutto in piena fioritura. Ma ora poni fine al tormento, sorella! Dilla, la parola per la quale sei venuta, ché non posso credere che tu sia qui di fronte alla tua vittima solo per beffarti di lei. Pronuncia questa parola! Dimmi: «Sei libera, Maria! Hai provato la mia forza, ora venera la mia grandezza d’animo». Dillo, e io riceverò vita e libertà come un dono dalle tue mani… Una parola, e il passato è cancellato. L’attendo, oh, non farmela aspettare troppo a lungo! Guai a te se non la pronuncerai! Ché se non te ne andrai via da me come una splendente divinità apportatrice di salvezza, sorella!, né per tutta questa terra ricca e benedetta, né per tutte le terre che il mare circonda, vorrei mai star io davanti a te, come tu ora davanti a me!

ELISABETTA: Così vi riconoscete vinta, finalmente? Avete finito di tessere intrighi? Non ci sono assassini in agguato? Non ci sono più avventurieri che si addossino il triste compito di essere vostri paladini? Sì, è finita, Lady Maria, non sedurrete più nessuno. Il mondo ha altri crucci. Non alletta nessuno la prospettiva di essere il vostro quarto marito, perché, mariti o pretendenti, voi li uccidete tutti!

MARIA: (sussultando) Sorella! Sorella! Oh Dio, fa’ che possa trattenermi!

ELISABETTA: (la guarda a lungo con disprezzo e alterigia) Così, Lord Leicester, queste sarebbero le seduzioni che nessun uomo può contemplare impunemente, con cui nessuna donna può osare confrontarsi! Eh, certo… È una fama conquistata a buon mercato: non costa nulla essere per tutti una bellezza, se si accetta di essere la bellezza di tutti.

MARIA: Questo è troppo!

ELISABETTA: (ridendo sprezzante) Ora mostrate il vostro vero viso, finora non era che una maschera.

MARIA: (infiammata dall’ira, ma con dignità) Ho errato come errano gli esseri umani. Ero giovane, allora, e il potere mi seduceva. Ma non l’ho mai tenuto nascosto: ho sempre amato la lealtà e sdegnato le false apparenze. Il mondo conosce il peggio di me, ma io posso dire: sono migliore della mia fama. Guai a te, invece, se un giorno alzerai il mantello di onorabilità che ricopre le tue azioni e sotto il quale nascondi ipocritamente l’ardore sfrenato di passioni clandestine! Non è certo l’onore l’eredità di tua madre: tutti sanno per quali virtù Anna Bolena salì il patibolo!

SHREWSBURY: (s’intromette tra le due regine) Dio del cielo! A questo punto si doveva arrivare! È questo la moderazione, l’umiltà, Lady Maria?

MARIA: Moderazione! Umiltà! Ho sopportato tutto quello che un essere umano può sopportare. Ora vattene, calma pecorile, torna al cielo, paziente sopportazione, spezza finalmente i vincoli che ti trattengono, vieni fuori dal tuo nascondiglio, ira troppo a lungo repressa… Tu, che desti al basilisco infuriato lo sguardo che uccide, concedi alla mia lingua la freccia avvelenata…

SHREWSBURY: È fuori di sé! Perdona le sue smanie, è stata provocata!

LEICESTER: (tenta agitatissimo di condur via Elisabetta) Non ascoltarla, è fuor di senno! Via, via da questo luogo infausto!

MARIA: Il trono d’Inghilterra è sconsacrato da una bastarda, il nobile popolo inglese ingannato da un’astuta ciarlatana! Se regnasse giustizia saresti tu ora davanti a me nella polvere, perché io sono la tua regina.

Elisabetta esce in fretta. I lords la seguono coi segni del più profondo sgomento.

Gerhard von Kügelgen: Friedrich Schiller (1808)

Gerhard von Kügelgen: Friedrich Schiller (1808)

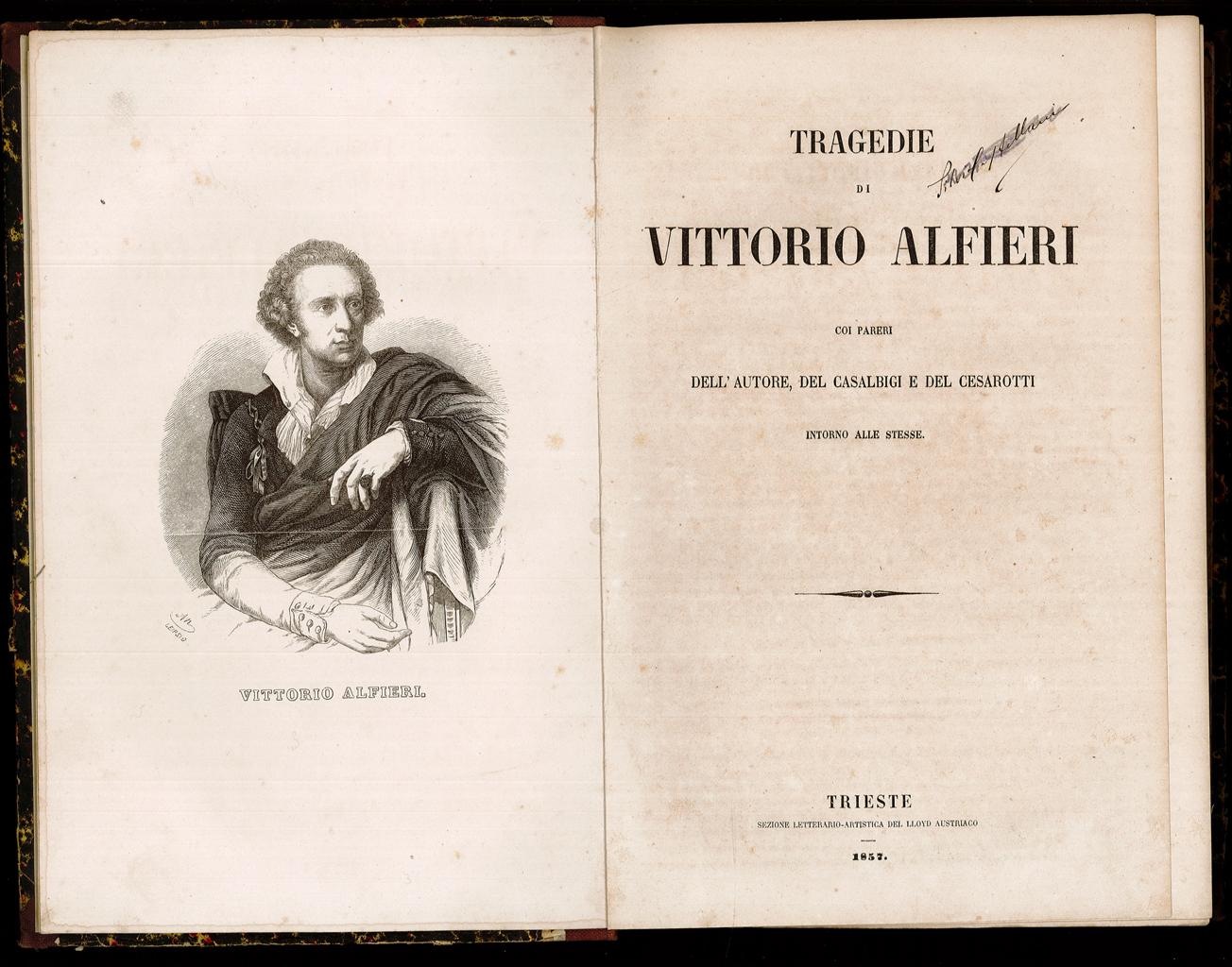

La storia di Maria Stuarda non era certo nuova per Schiller: gli esempi gli venivano dalla letteratura italiana, durante il ‘600 da Della Valle, più recentemente per lui, certo l’opera di Alfieri. Ci sono tuttavia nella tragedia di Schiller alcuni elementi che lo fanno apparire all’interno della poetica romantica:

- l’abolizione delle tre unità aristoteliche

- la riflessione tra amore e potere, che, con altre declinazioni, come libertà e potere, tanta parte ebbero nella sua riflessione letteraria.

In questo brano tratto dal terzo atto del dramma, che è nella realtà storica non è mai avvenuto, s’immagina che Maria, spinta da Leicester, s’incontri con Elisabetta per indurla ad un atto pietoso. Ciò serve all’autore per mettere a confronto le figure di due donne che non rappresentano più, come nelle opere precedenti, la riflessione sulla fredda ragione di stato e la cristiana umiltà, ma su due forti passioni; la scena è costruita come se ci fosse un combattimento tra le due: all’inizio Maria è sulla difensiva, cerca di non offendere Elisabetta, la chiama sorella per sottolineare il legame di sangue che le unisce. La regina, tratta forse in inganno dall’atteggiamento sottomesso di Maria, ne approfitta per attaccare: le sue parole sono sempre più sferzanti e non concedono nulla all’avversaria; la sovrana sembra acquietarsi solo quando Maria si dice vinta e disposta a rinunciare al trono, non più attirata dalla grandezza politica. Nemmeno con la dichiarazione di sconfitta e dopo l’ennesima richiesta di conciliazione, però, la regina si sente appagata e passa addirittura agli insulti. La situazione allora si capovolge, l’ira di Maria rimonta e le sue parole, estremamente dignitose, rivendicano la sua sincerità e smascherano l’ipocrisia di Elisabetta, che non è più sorella, ma bastarda e ciarlatana. Schiller, nel costruire la scena mantiene la tensione costantemente alta, lasciando nel dubbio lo spettatore circa la volontà di Elisabetta di perdonare o meno: quindi lo scontro avverrà sulle capacità oratorie delle due donne. Il tutto è costruito con la tecnica del crescendo: alle parole di umiliazione di Maria e quindi all’atteggiamento sprezzante di Elisabetta viene sapientemente ribaltato fino alla “quasi” fuga di Elisabetta: attraverso l’espediente scenico del capovolgimento, che avviene sempre al culmine di un’azione e la rende più tragica, Schiller risolve il conflitto tra le due protagoniste e ci suggerisce la sua tesi, secondo cui l’eroe è puro e nobile, mentre chi vuole occuparsi di politica deve per forza risultare impuro, rinunciando all’integrità morale. Alla fine dell’incontro le due donne raggiungono ognuna uno scopo, una sul piano umano, l’altra su quello politico.

Scipione Vannutelli: Maria Stuarda si avvia al patibolo (1861)

Scipione Vannutelli: Maria Stuarda si avvia al patibolo (1861)

Sul versante della prosa romantica tedesca, l’autore maggiormente rappresentativo è Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, scrittore e musicista. Nasce nel 1776, rimasto orfano, è avviato dallo zio a studi giuridici. Ma sin da giovane si sentì attratto dalla letteratura e dalla musica. Fece da giovane vita dissipata, cercando di far coincidere biografia e arte: ciò lo percepiva soprattutto nella composizione musicale, cui sentiva quasi un rapimento trascendentale che lo portava a considerare la musica stessa quasi una forza diabolica, capace di rapire l’animo. Tale concezione lo portò ad approfondite temi legati al mistero, l’occulto, il diabolico, arrivando nella sua produzione a preconizzare l’inconscio. Per questo atteggiamento egli fu amato da scrittori come Poe e Baudelaire, ma non è un caso che un attento studioso della sua arte fu, un secolo dopo, Sigmund Freud, che, proprio dal racconto Sandmann (L’uomo della sabbia) elaborò la teoria del perturbante.

Il racconto prende l’avvio da una lettera che Nathaniel scrive all’amico Lotatio, narrandogli che, durante la fanciullezza, sovente veniva evocato “l’uomo della sabbia” per spaventare i bambini che non avevano voglia di andare a dormire. Chiesta la motivazione di questo nome, la mamma risponde che tale nome non è che la metafora degli occhi che non riescono a stare aperti, “come se vi avessero gettato della sabbia”; mentre la fantesca gli riferisce di una figura spaventosa che, a bambini restii ad andare a letto, rubava gli occhi e li offriva ai suoi figli che li beccavano con il becco ricurvo come quello delle civette. Il bambino ne rimase a tal punto impressionato da non passare le notto in preda al terrore. Ma la curiosità fu più forte. Egli lo identifica con un ospite, figura assai inquietante, che, quando giunge in casa, si avvia direttamente nello studio paterno senza che i bimbi, comandati di andare nelle loro camere, possano vederlo. Un giorno Nathaniel decide di nascondersi nello studio del padre, per “vedere” l’uomo della sabbia. Lo riconosce in un vecchio amico di famiglia, dott. Coppelius, ma la cui figura è fortemente significante. Mentre l’uomo ordina al padre di aprire un vecchio armadio si disvela una camera oscura per ricerche scientifiche: all’interno sicuramente un fuoco, l’evocazione inquietante “A me gli occhi” e la scoperta della sua presenza; Coppeluis lo afferra, quasi gli disarticola e avvicina i suoi occhi alla fiamma; solo la preghiera accorata del padre lo salva. In una successiva visita il padre di Nathaniel rimane ucciso, e della figura dello strambo scienziato si perdono le tracce. Passano gli anni e Nathaliel diventa studente universitario. Gli sembra di aver riconosciuto in un venditore ambulante Giuseppe Coppola, il vecchio Coppelius, facendogli risvegliare l’incubo. In questo periodo s’innamora di Olimpia, figlia del suo professore di scienze, prof. Spallanzani, ma la ragazza ha qualcosa di strano: sguardo vitro e gesti meccanici: Per lei dimentica la sua fidanzata, Clara. Un giorno vede terrorizzato il corpo di Olimpia disputato da Spallanzani e Coppola: tale corpo non è che un automa, costruito dal professore con gli occhi applicati dal venditore ambulante. Nathaliel, a seguito della visione, viene colto da un accesso di follia, rimane a lungo ricoverato. Guarito decide di sposare Clara; insieme a lei e a suo fratello vanno su un’alta torre per osservare il panorama. Narthaliel, affacciatosi, rivede Coppola e, preso da raptus folle, tenta di gettare nel vuoto Clara, che viene salvata dal fratello, mentre lui cade nel vuoto gridando “Begli occhi!”.

Autoritratto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Autoritratto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

L’UOMO DELLA SABBIA

Durante tutta la giornata, all´infuori del pranzo, io e mia sorella vedevamo molto di rado nostro padre. Doveva essere molto occupato nel suo lavoro. Dopo cena, che secondo una vecchia abitudine si consumava già alle sette, noi tutti con la mamma andavamo nel suo studio e ci sedevamo intorno a un tavolo rotondo. Il babbo fumava e beveva un grosso bicchiere di birra. Spesso ci raccontava storie meravigliose e vi si entusiasmava talmente da lasciar spegnere la pipa, e io dovevo riaccendergliela con un pezzo di carta a cui avevo dato fuoco: il che era per me un vero divertimento. Spesso invece ci metteva dinanzi dei libri illustrati, sedeva muto e pensieroso nella sua poltrona e soffiava attorno a sé dense nuvole di fumo, tanto che ci sembrava di nuotare nella nebbia. In quelle sere la mamma era molto triste e appena battevano le nove ci diceva: «Su, ragazzi, a letto, a letto! Viene l’uomo della sabbia, già mi pare di vederlo!». E io ogni volta sentivo veramente un passo lento e pesante che saliva su per le scale: doveva essere l’uomo della sabbia! Una volta quel camminare cupo e rintronante mi fece venire i brividi e alla mamma che ci conduceva via chiesi: «Mamma, chi è mai quel cattivo uomo della sabbia che ci allontana sempre dal babbo? Che aspetto ha?».

«Non esiste nessun uomo della sabbia, figliolo mio» rispose la mamma «quando io vi dico che viene l’uomo della sabbia, voglio solo dire che voi siete assonnati e che non potete tenere più aperti gli occhi, come se vi avessero gettato della sabbia.»

La risposta della mamma non mi soddisfece; anzi, nella mia mente infantile sempre più chiaro si fece il pensiero che la mamma volesse negare l’esistenza dell’uomo della sabbia solo perché noi non dovessimo averne paura, tanto è vero che lo sentivo sempre salire le scale. Desideroso di voler vedere più da vicino questo uomo della sabbia e di sapere quali erano i suoi rapporti con i bambini, chiesi infine alla vecchia cui era affidata la mia sorellina minore chi mai esso fosse.

«Oh, Niele» rispose costei «non lo sai ancora? È un uomo cattivo, che viene dai bambini che non vogliono andare a letto e butta loro negli occhi manciate di sabbia sino a farglieli schizzare sanguinanti fuori dal capo; poi li prende, li mette in un sacco e li porta sulla luna in pasto ai suoi figlioletti; questi stanno lassù in un nido e hanno il becco ricurvo come le civette e con questo beccano gli occhi dei bambini cattivi.»

L’orribile immagine di quell’uomo crudele si impresse così nella mia mente, e quando alla sera io lo sentivo salire le scale, tremavo dall’angoscia e dal terrore. Mia madre riusciva solo a cavarmi dalla bocca questo grido balbettato tra le lacrime: «L’uomo della sabbia! L’uomo della sabbia!». Correvo quindi nella camera da letto e tutta la notte ero torturato dalla paurosa visione dell’uomo della sabbia.

Quando fui abbastanza grande per comprendere che tutto ciò che mi era stato raccontato dalla governante dell’uomo della sabbia e della sua nidiata di figlioli sulla luna non aveva nessun fondamento, l’uomo della sabbia per me continuava a essere un fantasma pauroso ed ero sempre preso da vero terrore quando lo sentivo non solo salire le scale ma anche aprire la porta dello studio di mio padre ed entrarvi. Qualche volta non si faceva vivo per molto tempo, ma poi veniva più volte di seguito. La cosa durò parecchi anni, e io non riuscivo ad abituarmi all’idea di quel fantasma la cui immagine odiosa non riuscì a impallidire nella mia mente. I suoi rapporti con mio padre finirono con l’ossessionare la mia fantasia. Avrei voluto interrogare mio padre, ma un terrore invincibile me lo impediva. Io stesso, io solo, dovevo indagare nel mistero, dovevo vedere il favoloso uomo della sabbia: questo fu il mio più vivo desiderio che col passare degli anni sempre più si radicò in me. L’uomo della sabbia mi aveva messo sulla strada dell’avventura, del meraviglioso, che così facilmente si annida nell’animo dei fanciulli. Niente mi attirava di più che ascoltare o leggere le paurose storie di folletti, di streghe, di gnomi, ma in cima a tutti stava sempre l’uomo della sabbia, che io andavo ovunque, con il gesso o con il carbone, disegnando nei più strani e orribili atteggiamenti su tavoli, su armadi e pareti.

Quando ebbi dieci anni, mia madre mi fece passare dalla camera dei fanciulli in una piccola stanza che si apriva sul corridoio vicino a quella di mio padre. Come sempre quando battevano le nove e si sentiva lo sconosciuto in casa nostra, noi dovevamo in tutta fretta allontanarci. Dalla mia cameretta lo sentivo entrare dal babbo e subito dopo mi sembrava che per la casa si diffondesse un vapore dall’odore strano. Con la curiosità, sempre più cresceva in me il coraggio di fare in qualche modo la conoscenza dell’uomo della sabbia. Spesso, appena la mamma era già passata oltre, dalla mia cameretta sgusciavo nel corridoio, ma non riuscivo a vedere nulla perché l’uomo della sabbia, quando raggiungevo il punto da dove avrei potuto vedere, era già entrato nella camera del babbo. Alla fine, spinto da un impulso irresistibile, decisi di nascondermi proprio nella camera del babbo per aspettarvi l’uomo della sabbia.

Una sera, dal silenzio del babbo e dalla tristezza della mamma, compresi che l’uomo della sabbia sarebbe venuto. Con la scusa che ero molto stanco, lasciai prima delle nove la stanza e mi nascosi in un nascondiglio vicino alla porta.

Il portone di casa cigolò: dal vestibolo, su, verso la scala, rintronarono i passi lenti e pesanti. La mamma mi passò dinanzi con la sorellina. Piano piano aprii la porta della stanza del babbo. Egli come al solito se ne stava seduto muto e rigido, volgendo le spalle alla porta e non si accorse di me. Fui subito dentro e mi cacciai dietro la tendina, che era tesa su un armadio aperto, vicino alla porta, dove il babbo teneva i suoi abiti. Sempre più vicino… sempre più vicino risuonavano i passi… ecco!… di fuori un tossire, uno scalpicciare, un borbottio strano. Nell’attesa angosciosa il cuore mi tremava. Ecco, proprio vicino alla porta un passo serrato… un colpo violento sulla maniglia… la porta si spalanca con rumore! Facendomi animo, con cautela sporgo la testa. L’uomo della sabbia sta nel mezzo della stanza, davanti a mio padre: la luce chiara delle candele gli illumina il viso! L’uomo della sabbia, il tanto temuto uomo della sabbia, è il vecchio avvocato Coppelius, che qualche volta a mezzogiorno viene a mangiare da noi.

Ma nessuna figura più mostruosa avrebbe potuto atterrirmi come quella di Coppelius. Immaginati un uomo alto, dalle spalle larghe, con una grossa testa informe, il viso terreo, le sopracciglia grigie e cespugliose, sotto le quali lampeggiano due occhi da gatto verdastri e pungenti e un naso grande e grosso cadente sopra il labbro superiore. La sua bocca si torce spesso in un sorriso malvagio; si vedono allora sulle guance due macchie scarlatte e uno strano sibilo gli passa attraverso i denti stretti. Coppelius compariva sempre con una giacca color cenere di taglio antiquato, il panciotto e i calzoni dello stesso colore, ma portava calze nere e le scarpe con piccole fibbie ornate di pietre. La piccola parrucca gli copriva a stento il cocuzzolo, i cernecchi gli stavano appiccicati sopra le grandi orecchie rosse e una larga reticella per i capelli saltava fuori dalla nuca, lasciando vedere il fermaglio d´argento che teneva fissata la cravatta pieghettata. Tutto il suo aspetto era stomachevole e odioso; ma soprattutto a noi bambini facevano senso le sue mani pelose e nodose tanto che rifiutavamo tutto ciò che toccava. Egli se ne era accorto e si divertiva a toccare con un pretesto qualsiasi ora un pezzo di torta, ora un frutto dolce che la nostra buona mamma ci aveva messo sul piatto, cosicché, piangendo per lo schifo e per il ribrezzo, rinunciavamo a quelle ghiottonerie che dovevano darci gioia. La stessa cosa faceva nei giorni di festa, quando il babbo ci mesceva un bicchierino di vino dolce: allora egli subito vi posava la mano oppure si portava addirittura il bicchiere alle labbra e rideva diabolicamente quando non riuscivamo a manifestare la nostra rabbia se non attraverso sommessi singhiozzi. Era abituato a chiamarci bestiole. Lui presente, non dovevamo dire neppure una parola e non potevamo fare altro che maledire quel cattivo, odioso uomo che ci rovinava apposta anche il piacere più innocente. Anche la mamma sembrava che odiasse quel ripugnante Coppelius appena infatti egli appariva, tutta la sua serenità, la sua natura gaia e semplice si mutava in una cupa tristezza. Mio padre invece di fronte a lui si comportava come davanti a un essere superiore di cui si devono sopportare le scortesie e che occorre mantenere a ogni costo di buonumore. Bastava che quello vi accennasse perché subito si preparassero cibi prelibati e si servissero vini scelti.

Quando dunque vidi Coppelius, provai orrore e raccapriccio, perché solo lui poteva essere l´uomo della sabbia. Ma l´uomo della sabbia per me non era certo lo spauracchio delle fole della governante, quello che veniva a prendersi in pasto gli occhi dei bambini per le civette sulla luna, no, certo: era un mostro orribile che, dove arrivava, portava con sé dolori e miserie, momentanei o perpetui.

Ero come affascinato. Con il pericolo di essere scoperto e quindi severamente punito, rimasi dove ero, e origliavo sporgendo la testa dalla tendina. Mio padre accolse Coppelius con molto rispetto. «Su, al lavoro» fece questi, con voce stridula, deponendo la giubba. Il babbo cupo e silenzioso si tolse la veste da camera, ed entrambi indossarono lunghe tuniche nere. Dove le avessero prese non riuscii a vedere. Mio padre aprì le ante di un armadio a muro; ma vidi che quello che per tanto tempo avevo creduto un armadio era una caverna nera in cui stava un piccolo focolare. Coppelius si avvicinò e vi accese una fiamma azzurra e scoppiettante. Attorno vi stavano vari e strani oggetti. Dio mio! come era mutato mio padre mentre si chinava sul fuoco! Si sarebbe detto che un dolore tremendo e lancinante avesse trasfigurato i suoi lineamenti dolci e nobili in quelli di un demonio brutto e riluttante. Ora assomigliava a Coppelius. Questi con tenaglie arroventate toglieva dal denso fumo materiali sfavillanti che poi con grande energia martellava. Mi sembrava di vedere tutto attorno visi umani, ma senza occhi, e al posto di questi impressionanti cavità nere. «Qua gli occhi, qua gli occhi» gridava Coppelius con voce cupa e tonante.

Preso da una paura selvaggia, mandai un grido e saltai fuori dal mio nascondiglio. Coppelius mi afferrò: «Bestiola, bestiola!» belò digrignando i denti… Mi sollevò, mi buttò nel fuoco e la fiamma cominciò a bruciarmi i capelli. «Ora abbiamo gli occhi, gli occhi… un bel paio di occhi di fanciullo.» Così sussurrava Coppelius e con le mani prese dalla fiamma alcuni granelli incandescenti che voleva buttarmi negli occhi. Mio padre implorando alzò le mani e gridò: «Maestro, maestro, lascia gli occhi al mio piccolo Nataniele, lasciaglieli».

Coppelius rise in modo stridulo e disse: «Li tenga pure gli occhi il ragazzo per frignare nel mondo; ma ora osserviamo un po´ il meccanismo delle mani e dei piedi». E mi afferrò con violenza, le giunture scricchiolarono, mi svitò mani e piedi che andava poi rimettendo a posto: «Non tutti vanno bene, era meglio prima! Il vecchio aveva capito bene!» così sibilava e bisbigliava Coppelius, ma intorno a me vi erano le tenebre: una specie di spasmo mi attraversò i nervi e le ossa e non sentii più nulla.

Un dolce alito caldo mi accarezzò il viso. Mi ripresi come da un sonno mortale, la mamma stava china su di me. «È ancora qui l’uomo della sabbia?» balbettai.

«No, figliolo caro: ormai se ne è andato, non può più farti del male» così diceva la mamma accarezzando e baciando il suo caro figliolo ritrovato.

Ma perché annoiarti oltre, mio carissimo Lotario? Perché raccontarti così estesamente ogni particolare, quando mi rimane ancora tanto da dire? Basta. Fui scoperto a origliare e maltrattato da Coppelius. La paura e l’angoscia mi fecero venire un febbrone per cui me ne stetti a letto qualche settimana. «L’uomo della sabbia è ancora qui?» Queste furono le mie prime parole sensate, e furono il segno della mia guarigione, della mia salvezza.

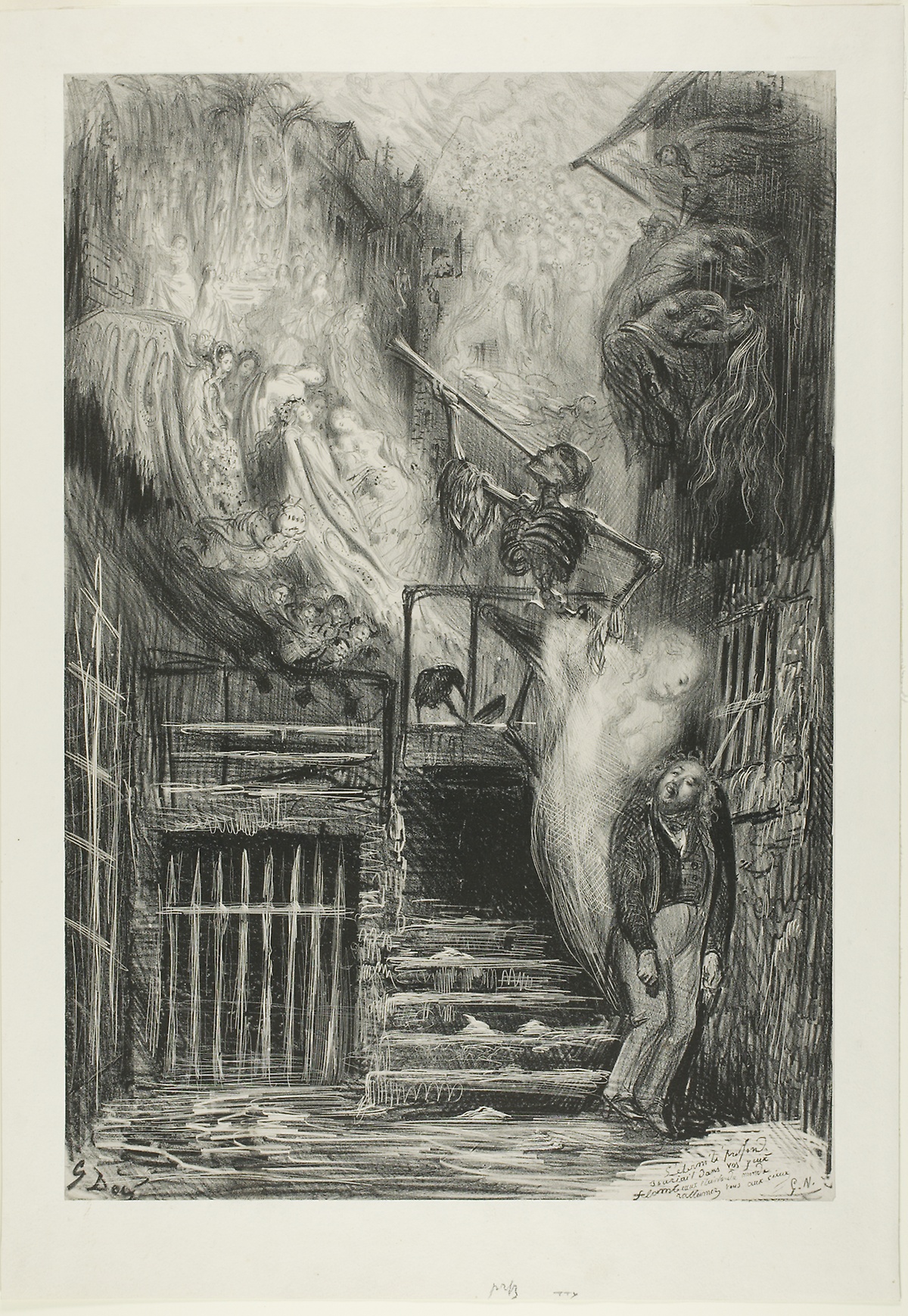

Disegno a penna dello Stesso Hoffmann per L’uomo della sabbia

Su tale racconto commenta lo studioso di letteratura tedesca, prof. Luigi Forte: “Sdoppiamenti e dissociazioni, travestimenti e metamorfosi, che testimoniano la problematica presenza dell’uomo nel carcere terreno e la distanza tra io e natura, attingono con dovizia all’armamentario del fantastico: alberi tramutati in uccelli, pappagalli in maggiordomi, serpi in fanciulle, salamandre in archivisti… Mentre un armadio a muro, come nell’Uomo della sabbia, può d’improvviso dilatarsi in una nera caverna dove si celebrano riti alchemici (…) Già Freud, fornendo un’interessante e classica interpretazione dell’Uomo della sabbia, insisteva sulla dualità del suo mondo: di qui l’incertezza nel definire la consistenza reale o fantastica dei personaggi. La paura originaria del bambino Nataniele, che teme di essere derubato dei propri occhi dal mago sabbiolino, che secondo il racconto della nutrice li porterebbe in un lontano nido sulla luna per offrirli in pasto ai suoi figlioletti dal becco ricurvo come le civette, si condensa, col passare del tempo, in un’ossessione, di cui Hoffmann scandisce, con ritmo impareggiabile le varie tappe. L’Uomo della sabbia vuole essere non solo l’analisi dell’anima di un alienato, ma, secondo i suggerimenti freudiani, la registrazione dei movimenti di un meccanismo innestato dal complesso di castrazione: come se tutto – mago sabbiolino alias avvocato Coppeluis, a sua volta aspetto negativo dell’imago paterna che confluisce nell’ottico Coppola e nel professor Spallanzani – germinasse nell’identità incrinata di Nataniele, dal suo fissarsi su un’immagina narcisistica (la bambola Olimpia) che lo distoglie da un reale oggetto d’amore (la fidanzata Clara). Hoffmann, utilizzando uno spezzone di romanzo epistolare, tratteggia magistralmente, la regressione di Nataniele, la sua resistenza a crescere e maturare psicologicamente e la conseguente attrazione verso il feticcio Olimpia, che sempre più gli appare come una promesse du bonheur (promessa di felicità) non inficiata dalla inconciliabilità di sogno e realtà.”

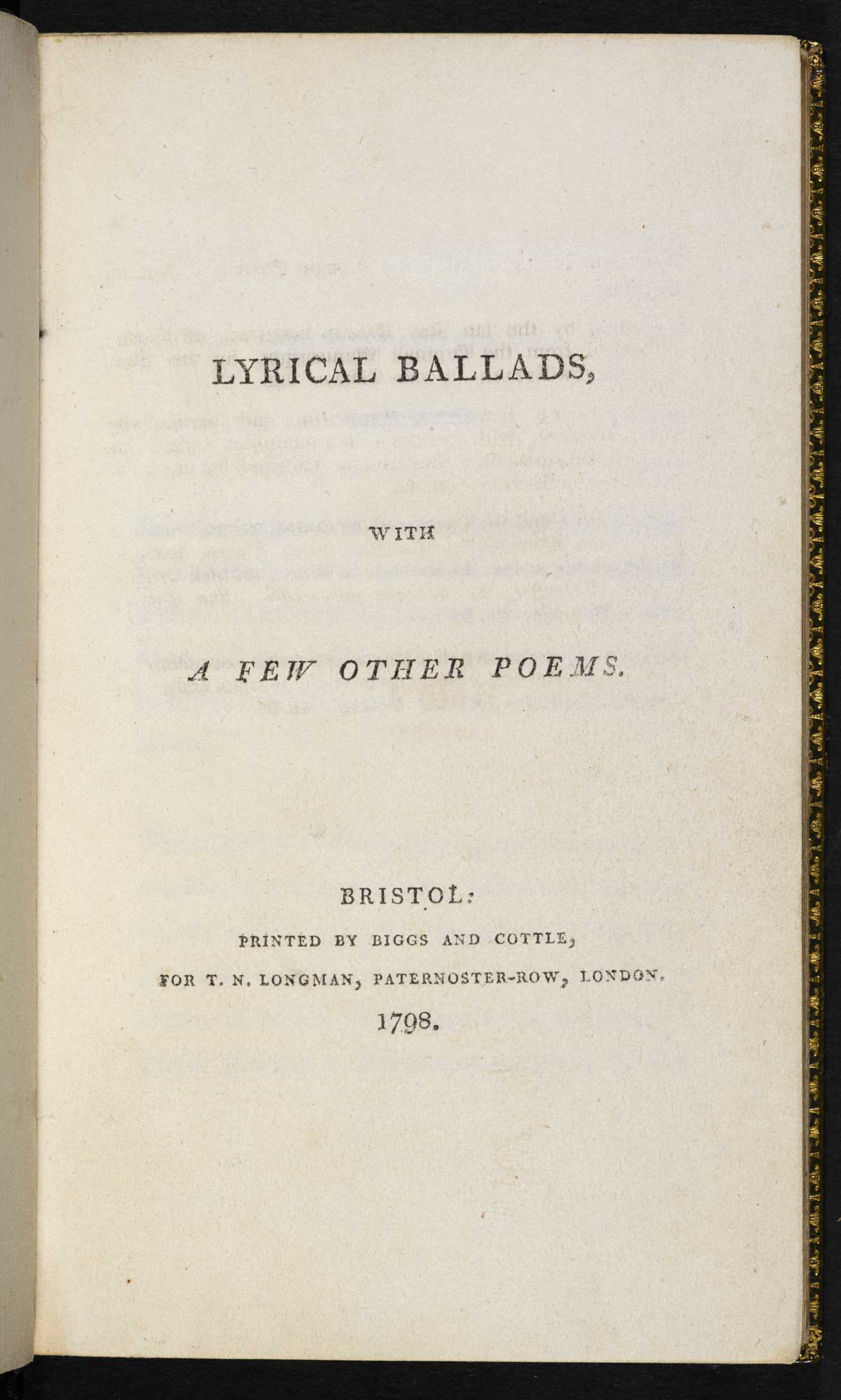

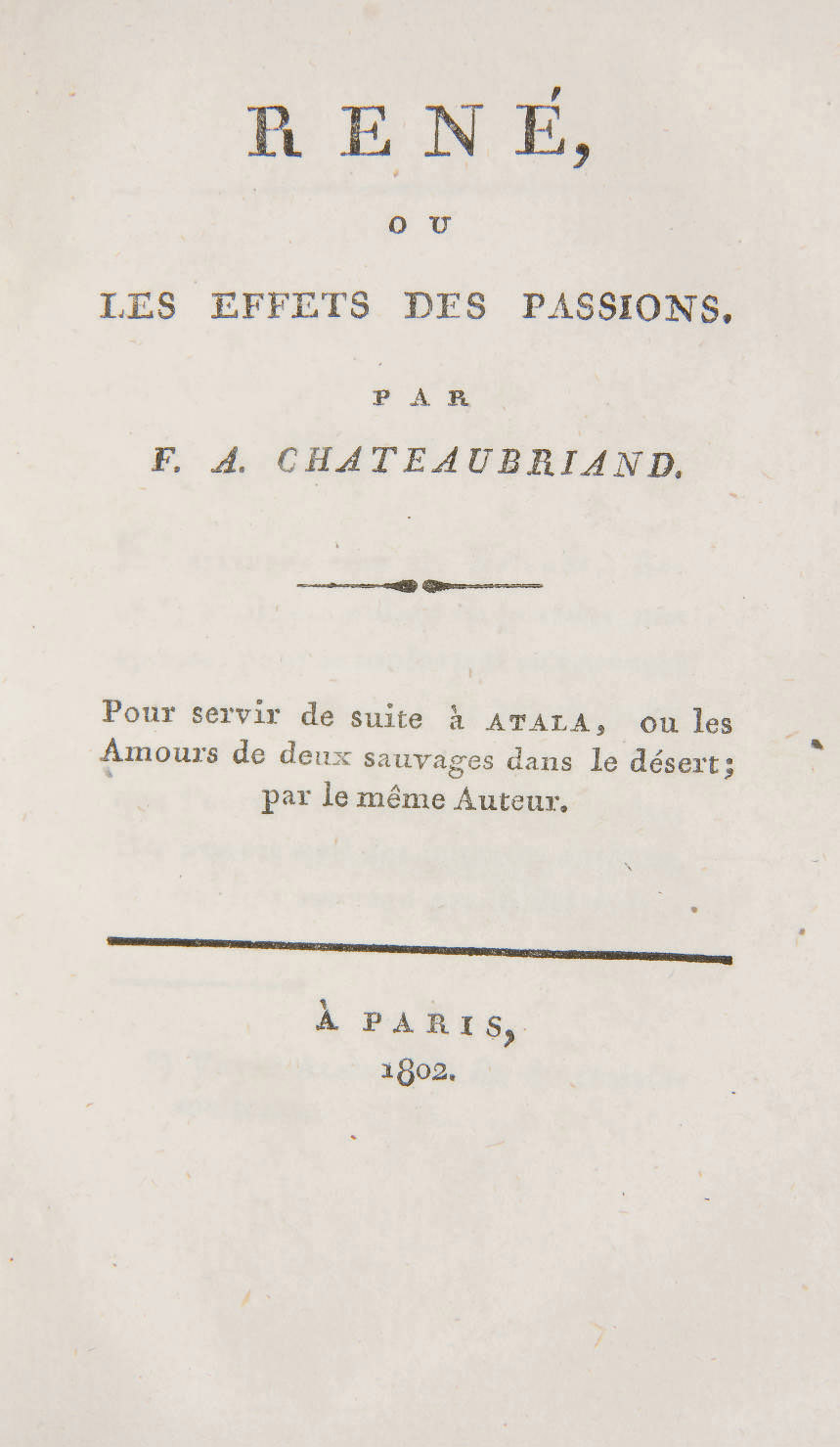

Inghilterra

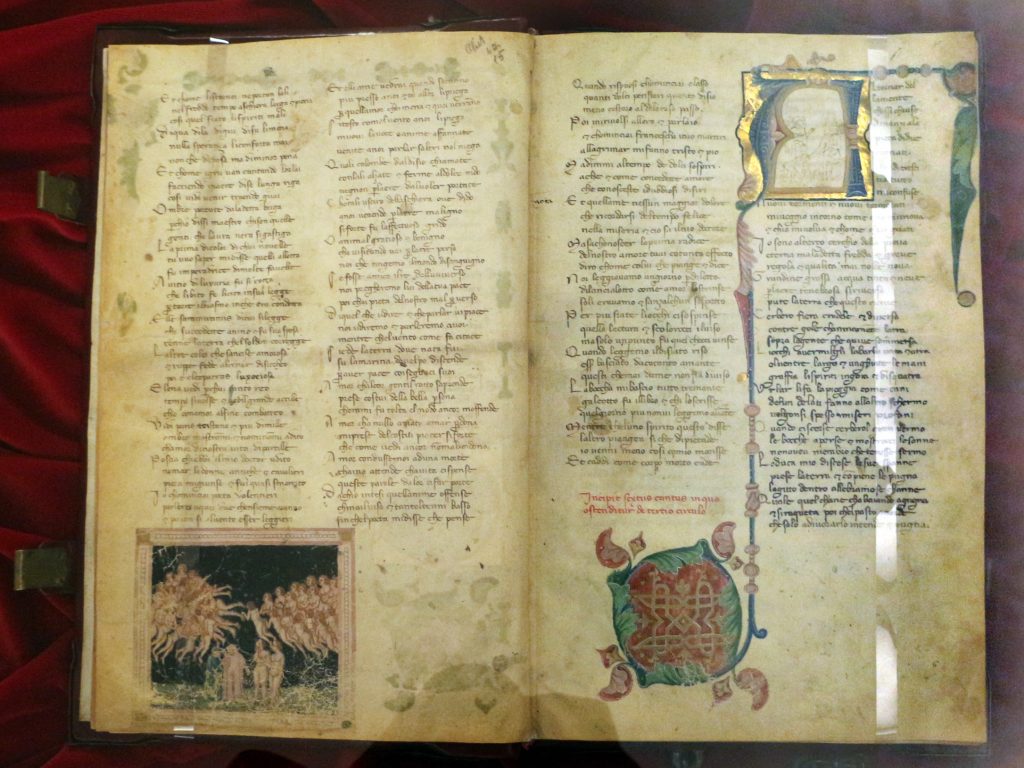

L’Inghilterra, ufficialmente, precede la Germania nella nascita del Romanticismo, ma la nuova sensibilità presente nel paese tedesco con lo Sturm und Drang, nonché la poesia ossianica dello scozzese Macpherson fanno sì che in esso si concentrino le nuove istanze che troveranno la loro sintesi nell’opera Lyrical Ballads (Ballate liriche) pubblicate nel 1798 da William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge.

Benjamin Robert Haydon: Wordsworth sull’Helvellyn

Benjamin Robert Haydon: Wordsworth sull’Helvellyn

William Wordsworth nasce nel 1770 a Cockermouth, nella regione dei laghi (non per niente, sia lui che Coleridge vennero definiti, all’inizio per spregio, poeti “laghisti”). Da giovane viaggia in Francia, durante la Rivoluzione, ma rimane sfavorevolmente impressionato e quando ritorna in Inghilterra si ritira, insieme alla sorella, a vita appartata insieme alla sorella, consumando anche il rapporto amicale che aveva, da giovane, instaurato con Coleridge. Dopo il matrimonio si avvicina sempre più ad un liberalismo di tipo conservatore, aderendo, quindi in età matura, alla politica della regina Vittoria. Muore nel 1850.

Dalle Ballate liriche, prendiamo la fondamentale prefazione, opera di Wordsworth:

UNA POESIA DI SANGUE E CARNE

Lo scopo principale che ho avuto scrivendo queste poesie è stato quello di rendere interessanti gli avvenimenti di tutti i giorni, rintracciando in essi, fedelmente ma non forzatamente, le leggi fondamentali della nostra natura, specialmente per quanto riguarda il modo in cui noi associamo le idee in uno stato di eccitazione. La vita umile e rurale è stata scelta generalmente perché, in questa condizione, le passioni essenziali del cuore trovano un terreno più adatto alla loro maturazione, sono soggette a minori costrizioni, e parlano un linguaggio più semplice ed enfatico; perché in questa condizione i nostri sentimenti elementari esistono in uno stato di maggiore semplicità e di conseguenza possono essere contemplati più accuratamente e comunicati con più forza; perché il comportamento della vita rurale nasce da questi sentimenti elementari, e, dato il carattere di necessità delle attività rurali, è più facilmente compreso ed è più durevole; e, finalmente, perché in questa condizione le passioni degli uomini fanno tutt’uno con le forme stupende e imperiture della natura. Si è pure adottato il linguaggio di questi uomini, (certo purificato da quelle che appaiono le sue reali improprietà e da tutte le permanenti e ragionevoli cause di avversione o di disgusto), perché proprio essi comunicano continuamente con le cose migliori, dalle quali proviene originariamente la parte migliore della lingua, e anche perché, a causa della loro posizione sociale e della uniformità e ristrettezza dei loro rapporti interpersonali, soggiacendo in minor misura all’azione della vanità sociale, essi comunicano i loro sentimenti e le loro idee con espressioni semplici e non elaborate. (…) Le poesie di questo volume si distingueranno almeno per un elemento, cioè per il fatto che ciascuna di esse ha un nobile intento. Non dico d’aver ogni volta cominciato a scrivere con un chiaro progetto compiutamente delineato, ma credo che la mia propensione meditativa abbia a tal punto plasmato i miei sentimenti, che la mia descrizione di quegli oggetti che suscitano questi intensi sentimenti recherà con sé, assieme ad essi, un intento. Se in ciò mi sbaglio ho allora ben pochi diritti di chiamarmi un poeta. Tutta la buona poesia è infatti spontaneo traboccare di forti emozioni, ma benché ciò sia vero, nessuna poesia di un qualche valore fu mai scritta su un qualsivoglia argomento se non da un autore che, dotato di una sensibilità organica superiore al comune, avesse anche pensato a lungo e profondamente. Le nostre ininterrotte effusioni di sentimento sono infatti modificate e guidate dai nostri pensieri, che sono invero i rappresentanti di tutti i nostri passati sentimenti. (…) Dopo questo lungo discorso sui temi e sugli scopi di queste poesie, chiedo al lettore di poter informarlo di alcune particolarità che si riferiscono al loro stile, per non essere accusato, tra le tante cose, di aver fatto ciò che non ho mai cercato di fare. Ad eccezione di pochissimi esempi, il lettore non troverà personificazioni di idee astratte in questo volume. Non che io intenda criticare le personificazioni: esse possono essere certo adatte a taluni generi poetici, ma in queste poesie mi sono proposto di imitare, e per quanto mi è stato possibile di adottare, il linguaggio proprio degli uomini, e non penso che tali personificazioni facciano parte naturale di questo linguaggio. Voglio che il lettore rimanga in compagnia della carne e del sangue, convinto che così facendo posso meglio interessarlo. Ciò non significa affermare che altri poeti che battono strade diverse lo interessino meno: non voglio interferire con i loro propositi, voglio solo preferirne uno diverso e tutto personale. Si troveranno inoltre ben pochi esempi in questo libro di quella che viene normalmente chiamata « dizione poetica »: mi sono sforzato di evitarla tanto quanto altri poeti si sforzano di adottarla, e ho fatto questo per la ragione già detta, che è di avvicinare la mia lingua a quella degli uomini, e poi perché il piacere che mi sono riproposto di comunicare è di una natura molto differente da quello che molti suppongono lo scopo primario della poesia.

E’ evidente che il testo di Wordsworth affronti il tema fondamentale del romanticismo e non solo quell’inglese: nel momento in cui egli afferma di voler “rendere interessanti gli avvenimenti di tutti i giorni“, afferma l’idea di una poesia anticlassica che pertanto abbia come punto di riferimento la realtà quotidiana. Ma compito del poeta non è quella di raffigurarla, ma di “leggerla” con parole dettate dall’emozione, dall’interiorità, per questo esse cercheranno di dare una visione “simbolica” della realtà stessa perché saranno frutto dell’esplosione dell’interiorità trasfigurata in parola; da qui la ricerca di una naturalità e quindi di una semplicità del lessico poetico in cui debba trasparire “il sangue e la carne del poeta” che, in quanto poeta, dovrà essere in grado di toccare “il sangue e la carne del lettore”.

Samuel Taylor Coleridge nasce nel 1772 e come il suo amico Wordsworth, condivide, in gioventù, l’idea di libertà sbandierata dalla Rivoluzione francese. Sposatosi nel 1794, insieme alla moglie nel 1880 si trasferisce con la moglie e Wordsworth nel Keswick, nel distretto dei laghi”. Si ammala e diventa dipendente dall’oppio: sotto l’effetto della droga scrive il Kubla Khan, poema visionario, ma non è lontano da esso nemmeno il suo capolavoro The rime of ancient mariner (La ballata del vecchio marinaio), in cui si narra come un vecchio marinaio, che ha ucciso senza motivo un misterioso albatro che gli faceva da guida, sia condannato a viaggiare in eterno, come l’ebreo errante, raccontando la vicenda che ha causato il naufragio e la morte dell’equipaggio della sua nave e la propria condanna senza fine.

La produzione poetica di Coleridge possiamo definirla maggiormente elaborata, da un punto di vista contenutistico, rispetto a quella di Wordsworth; già nel sua opera più importante il poeta inglese aveva dato sfogo ad ardite simbologie che mettevano a dura prova la capacità del lettore; più diretta è invece la sua produzione lirico-meditativa, che troviamo presente nella pubblicazione delle Lyrical Ballads:

FROST AT MIDNIGHT

The Frost performs its secret ministry,

Unhelped by any wind. The owlet’s cry

Came loud—and hark, again! loud as before.

The inmates of my cottage, all at rest,

Have left me to that solitude, which suits

Abstruser musings: save that at my side

My cradled infant slumbers peacefully.

‘Tis calm indeed! so calm, that it disturbs

And vexes meditation with its strange

And extreme silentness. Sea, hill, and wood,

This populous village! Sea, and hill, and wood,

With all the numberless goings-on of life,

Inaudible as dreams! the thin blue flame

Lies on my low-burnt fire, and quivers not;

Only that film, which fluttered on the grate,

Still flutters there, the sole unquiet thing.

Methinks, its motion in this hush of nature

Gives it dim sympathies with me who live,

Making it a companionable form,

Whose puny flaps and freaks the idling Spirit

By its own moods interprets, every where

Echo or mirror seeking of itself,

And makes a toy of Thought.

But O! how oft,

How oft, at school, with most believing mind,

Presageful, have I gazed upon the bars,

To watch that fluttering stranger ! and as oft

With unclosed lids, already had I dreamt

Of my sweet birth-place, and the old church-tower,

Whose bells, the poor man’s only music, rang

From morn to evening, all the hot Fair-day,

So sweetly, that they stirred and haunted me

With a wild pleasure, falling on mine ear

Most like articulate sounds of things to come!

So gazed I, till the soothing things, I dreamt,

Lulled me to sleep, and sleep prolonged my dreams!

And so I brooded all the following morn,

Awed by the stern preceptor’s face, mine eye

Fixed with mock study on my swimming book:

Save if the door half opened, and I snatched

A hasty glance, and still my heart leaped up,

For still I hoped to see the stranger’s face,

Townsman, or aunt, or sister more beloved,

My play-mate when we both were clothed alike!

Dear Babe, that sleepest cradled by my side,

Whose gentle breathings, heard in this deep calm,

Fill up the intersperséd vacancies

And momentary pauses of the thought!

My babe so beautiful! it thrills my heart

With tender gladness, thus to look at thee,

And think that thou shalt learn far other lore,

And in far other scenes! For I was reared

In the great city, pent ‘mid cloisters dim,

And saw nought lovely but the sky and stars.

But thou, my babe! shalt wander like a breeze

By lakes and sandy shores, beneath the crags

Of ancient mountain, and beneath the clouds,

Which image in their bulk both lakes and shores

And mountain crags: so shalt thou see and hear

The lovely shapes and sounds intelligible

Of that eternal language, which thy God

Utters, who from eternity doth teach

Himself in all, and all things in himself.

Great universal Teacher! he shall mould

Thy spirit, and by giving make it ask.

Therefore all seasons shall be sweet to thee,

Whether the summer clothe the general earth

With greenness, or the redbreast sit and sing

Betwixt the tufts of snow on the bare branch

Of mossy apple-tree, while the night-thatch

Smokes in the sun-thaw; whether the eave-drops fall

Heard only in the trances of the blast,

Or if the secret ministry of frost

Shall hang them up in silent icicles,

Quietly shining to the quiet Moon.

Samuel Taylor Coleridge

Il gelo officia il suo ministero segreto / non aiutato da alcun vento. Il grido della giovane civetta / s’è fatto più alto, ascolta, ancora! alto come prima. / I degenti nella mia casa , tutti riposano, / mi hanno lasciato in questa solitudine / che si addice / alle meditazioni più astruse: tranne che al mio fianco / il mio bambino cullato dorme pacifico. / C’è calma davvero! una calma che disturba / ed irrita la riflessione col suo strano / ed estremo silenzio. Mare, e collina, e bosco, / con tutte le innumerevoli cose che continuano a vivere, / muti come sogni! La sottile fiamma blu / giace nel mio fuoco spento, e non guizza; / solo questa pellicola, che svolazza sulla griglia, / ancora svolazza lì, la sola cosa inquieta. / Credo che il suo movimento in questo silenzio della natura / le dia oscure corrispondenze con me che vivo, / facendone una forma amica / i cui minuscoli battiti e i capricci lo Spirito ozioso / interpreta secondo i suoi umori, ovunque / cercando eco o specchio di se stesso, e fa del pensiero giocattolo. // Ma, oh! / quante volte, quante volte, a scuola, con la più fiduciosa mente, piena di presagi, ho fissato le sbarre, / per vedere questo fluttuante straniero! E quante volte / con le labbra socchiuse/ avevo già sognato / il mio dolce luogo natale, e il vecchio campanile, / le cui campane, sola musica del povero, suonavano / da mattino a sera, in tutto il caldo giorno di mercato, / così dolcemente che mi agitavano e possedevano / con un selvaggio piacere, giungendo al mio orecchio / ancor più come articolati suoni delle cose a venire! / Così stavo a occhi aperti, Finché le placide cose, sognavo, mi cullavano nel sonno, / e il sonno prolungava i miei sogni! / E così rimuginavo tutto il mattino seguente, / spaventato dal viso severo del precettore, il mio occhio / fissato con finta attenzione sul mio libro che scivolava: / solo che se la porta si apriva a mezzo, / ed io gettavo / uno sguardo affrettato, e ancora il mio cuore sussultava, / perché ancora speravo di vedere il volto dello straniero / cittadino / o zia, o la sorella più amata/ la mia compagna di giochi / quando eravamo vestiti uguali! // Caro bambino che dormi cullato al mio fianco, / il cui respiro gentile, udito in questa profonda calma / riempie i vuoti sparpagliati, / e le momentanee pause del pensiero! / Il mio bellissimo bambino! Mi fa fremere il cuore / di tenera gioia il guardarti così, / e pensare che tu imparerai molte altre cose, / ed in molti altri scenari! Poiché io sono stato educato / nella grande città, chiuso in oscuri chiostri / e non vedevo nulla di bello tranne il cielo e le stelle. / Ma tu, bambino mio! / Vagherai come la brezza / per laghi e spiagge, sotto le rupi / di antichi monti, e sotto le nubi, / che riproducono nella loro massa laghi e spiagge / e rupi montane: così tu vedrai e sentirai / le belle forme e i suoni intellegibili / di questo eterno linguaggio che il tuo Dio / emette, che dall’eternità insegna / se stesso in tutto, e tutte le cose in se stesso. / Grande maestro dell’universo! Lui modellerà il tuo spirito / e dando forma esso chiede. // Perciò ogni stagione sarà dolce per te, / sia che l’estate rivesta tutta la terra, / di verde o che il pettirosso si posi e canti / tra i fiocchi di neve sul ramo spoglio / del melo molle di muschio, mentre il vicino tetto di paglia / per disgelo fumiga al sole, sia che sgrondino gocciole / udite soltanto nella tregua della bufera / o che il segreto ministero del gelo / le sospenda in silenti ghiaccioli / quieti scintillando alla quieta luna.

Possiamo dividere in quattro parti corrispondenti alle stanze di cui è composto:

- Il poeta è seduto a fianco di Hartley, suo secondo figlio, mentre dorme. Fuori il gelo, all’interno il fuoco morente di un camino e intorno solo silenzio. La mente comincia a vagare attraverso le bellezze del mondo naturale e nel camino una scheggia che guizza e quindi vive allo stesso modo del pensiero del poeta.

- Il dualismo si ricrea nell’immaginazione riandando a lui bambino, giovane scolaro, che, disattento, riandava al rumore del paese, alle campane, al mercato e temeva lo sguardo severo del maestro di fronte alla sua “svagatezza”; a aspettava con ansia l’arrivo di uno zio o di una sorella che, infine, lo portasse via

- Anche il suo bambino imparerà: ma non nel chiuso di una città, ma all’aperto dove potrà immergersi nelle spirito creativo di Dio attraverso il pensiero che non solo sarà modellato, ma modellerà lui stesso il creato;

- Per questo il mondo sarà a lui benigno in ogni stagione e in ogni aspetto di cui la natura lo rivestirà.

the redbreast sit and sing / Betwixt the tufts of snow on the bare branch

il pettirosso si posi e canti / tra i fiocchi di neve sul ramo spoglio

Il testo di Coleridge ci offre il suo contributo per una definizione dell’estetica romantica: si tratta cioè della sua concezione di imagination (immaginazione) come potere creativo della poesia, distinta dalla fancy (fantasia). Per lui esistono due tipi di immaginazione: l’immaginazione primaria, cioè la facoltà creativa alla base dell’atto della percezione, ripetizione dell’atto divino della creazione; l’immaginazione secondaria, o poetica, che può modificare o ricreare la creazione di Dio usando i dati della percezione in nuovi rapporti, forme e schemi. La mente non solo è attiva, come dimostra l’immaginazione primaria, ma anche creativa di una nuova realtà.

Ora essendo l’immaginazione secondaria individuale, non può imitare fedelmente il mondo ma utilizzerà proprie categorie di pensiero; per questo due individui non potranno mai avere la stessa visione del mondo, che sarà sempre unica e originale. Questa concezione e definizione dell’immaginazione era sicuramente debitrice a Kant e ai filosofi idealisti Fichte e Schelling.

Nella letteratura inglese si suole indicare come poeti della seconda generazione romantica coloro i quali sono accumunati soprattutto da uno atteggiamento titanico e ribelle che li coinvolge non solo letterariamente ma anche biograficamente.

George Gordon Byron nasce nel 1778 da un aristocratico piuttosto stravagante, facendo trascorrere al giovane figlio un’infanzia non proprio felice. Sin da giovane si dedica alla letteratura, ma le prime opere non riescono ad ottenere il successo sperato. Insofferente verso la ristretta società inglese comincia a viaggiare fermandosi per più di un anno in Spagna ed in Oriente. Al ritorno pubblica Childe Harold’s pilgrimage (Il pellegrinaggio del giovane Aroldo) opera che lo rende celebre. Costretto ad abbandonare l’Inghilterra (si parla di un rapporto incestuoso con la sorella, che determinò anche la fine del suo matrimonio, celebrato un anno prima) lo porta in Italia, dove aggiunse altre parti al suo capolavoro. Scrisse altre opere di minore importanza, ma fu viceversa importante il suo impegno per l’indipendenza greca; partito per combattere contro l’impero Ottomano, morì di febbri a Missoloungi (comune della Grecia meridionale).

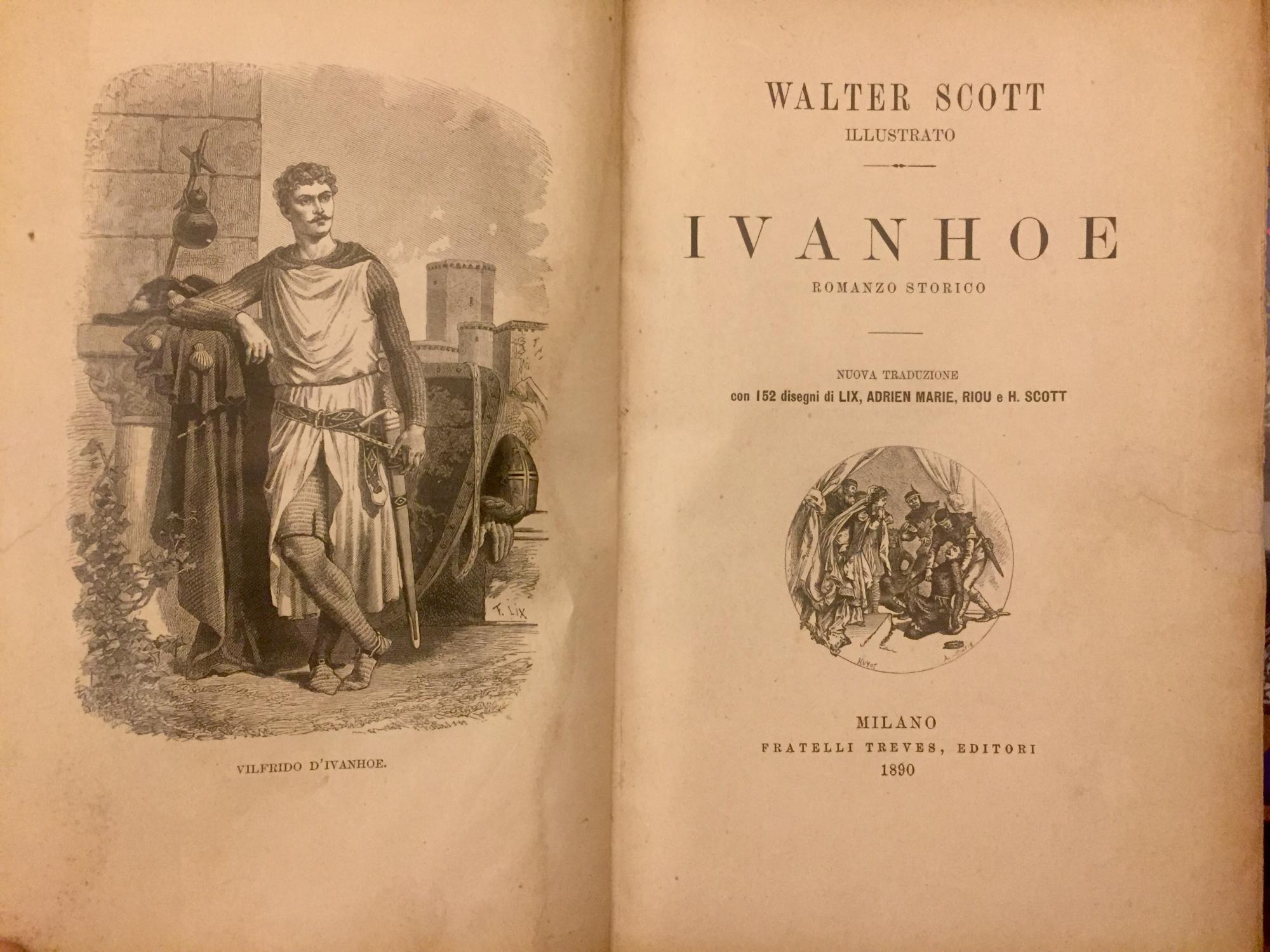

Aroldo, dopo una lunga vita di piaceri, intraprende un viaggio che lo porta dal Portogallo al Giura, dopo aver visitato la Spagna, Albania e Belgio. Esule volontario e ribelle appassionato, di volta in volta egli medita sulle situazioni e le memorie che i vari luoghi gli suggeriscono: la triste condizione di schiavitù in cui versa la Grecia, Napoleone a Waterloo, Rousseau e Jolie. Nel quarto canto il poeta dimessa la funzione del pellegrino parla in prima persona dell’Italia e dei suoi grandi: da Petrarca a Boccaccio, da Tasso a Scipione e Rienzi, contrapponendo il passato storico e splendente al presente indegno.

L’EROE ROMANTICO

But soon he knew himself the most unfit

Of men to herd with Man; with whom he held

Little in common; untaught to submit

His thoughts to others, though his soul was quell’d

In youth by his own thoughts; still uncompell’d,

He would not yield dominion of his mind

To spirits against whom his own rebell’d;

Proud though in desolation; which could find

A life within itself, to breathe without mankind.

Where rose the mountains, there to him were friends;

Where roll’d the ocean, thereon was his home;

Where a blue sky, and glowing clime, extends,

He had the passion and the power to roam;

The desert, forest, cavern, breaker’s foam,

Were unto him companionship; they spake

A mutual language, clearer than the tome

Of his land’s tongue, which he would oft forsake

For Nature’s pages glass’d by sunbeams on the lake.

But in Man’s dwellings he became a thing

Restless and worn, and stern and wearisome,

Droop’d as a wild-born falcon with clipt wing,

To whom the boundless air alone were home:

Then came his fit again, which to o’ercome,

As eagerly the barr’d-up bird will beat

His breast and beak against his wiry dome

Till the blood tinge his plumage, so the heat

Of his impeded soul would through his bosom eat.

Self-exil’d Harold wanders forth again,

With nought of hope left, but with less of gloom;

The very knowledge that he lived in vain,

That all was over on this side the tomb,

Had made Despair a smilingness assume,

Which, though ’twere wild, – as on the plunder’d wreck

When mariners would madly meet their doom

With draughts intemperate on the sinking deck,

Did yet inspire a cheer, which he forbore to check.

Lord Byron

Lord Byron

Ma si riconobbe presto come il meno adatto / tra gli uomini a entrare nel gregge dell’Uomo, col quale ebbe / poco in comune; incapace di sottoporre / i suoi pensieri ad altri, sebbene la sua anima fosse soffocata / in giovinezza dai suoi stessi pensieri; spontaneo ancora, / non voleva concedere il dominio della sua mente / a spiriti a cui il suo si ribellava; / orgoglioso nella sua solitudine, sapeva trovare / una vita in se stesso, per esistere fuori dall’umano. // Dove si elevano i monti, là aveva amici; / dove rombava l’oceano, là era la sua dimora; / dove un cielo s’offre azzurro, e un clima raggiante, / sentiva la passione e la forza di girovagare; / il deserto, la foresta, la caverna, la schiuma dei frangenti / gli facevano compagnia; parlavano / un linguaggio comune, più limpido del volume / della lingua della sua terra, a cui spesso rinunciava / per le pagine della Natura dai raggi del sole riflesse sul lago. // […] // Ma nella dimora dell’Uomo divenne una cosa / irrequieta e estenuata, e severo e tedioso, / disperato come un falcone nato libero che si spezzi le ali // al quale solo l’aria illimitata fosse dimora: // gli tornò allora quel parossismo e per superarlo, // come l’uccello in gabbia suole battere con ardore / il petto e il rostro contro la volta metallica / finché il sangue non gli lorda il piumaggio, così la collera / della sua anima reclusa gli devastava il petto. // Aroldo esule volontario vagabonda ancora, / di ogni speranza privo, ma con minore tristezza; / la stessa consapevolezza di vivere invano, / giacché tutto era compiuto al di qua della tomba, / aveva fatto assumere alla Disperazione un’aria sorridente, / sebbene fosse feroce – come sul relitto saccheggiato / quando i marinai resi folli vanno incontro al loro destino / con sorsi sfrenati sul ponte che affonda – / pure ispirava un’allegrezza, che lui si asteneva dal contenere.

Analizziamo il passo attraverso l’analisi di Barbari-Squarotti:

- Un Romanticismo aristocratico: nella prima strofa, Byron offre un ritratto di Aroldo che vive da solo, separato dal gregge dell’Uomo. Orgoglioso, Aroldo vive nella tipica condizione di isolamento dell’individuo romantico, già prefigurata da Alfieri in Italia, ma ne accentua un aspetto: il disprezzo verso i propri simili, espresso attraverso il termine gregge.

- La natura amica: nella seconda strofa, Byron rivela i veri amici e interlocutori dell’uomo romantico: la natura nei suoi paesaggi più solitari ed estremi (i monti, l’oceano, il deserto, la foresta, la caverna). Prevale qui il tipico tema romantico della solitudine nella natura, che rispecchia le passioni umane. Da notare la metafora del libro della natura, le cui pagine sono paesaggi riflessi nell’acqua del lago.

- Byron e Baudelaire: nella strofa successiva, Byron descrive la condizione di sofferenza dell’eroe romantico nella vita comune. Egli soffre nella quotidianità; la sua condizione è espressa dalla similitudine dell’uccello in gabbia che si scaraventa contro le sbarre fino a sanguinare (Charles Baudelaire, precursore del Decadentismo, dopo la seconda metà del secolo, nella raccolta I fiori del male, attribuirà una condizione simile all’albatro, simbolo del poeta). La soluzione è fuggire, vagabondare per il mondo, sempre oppresso e infelice, per evitare la disperazione, personificata con un sorriso feroce e con il paragone dei marinai che si ubriacano – per dimenticare l’angoscia – sulla nave che affonda, simbolo dell’esistenza umana.

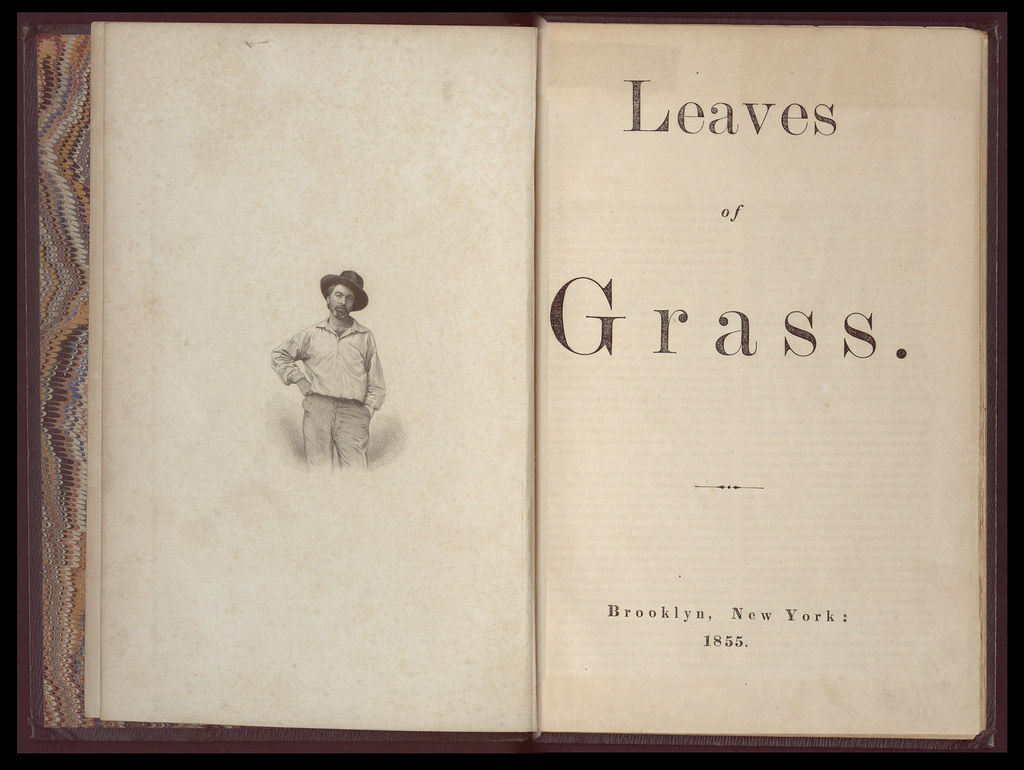

Joseph Mallord William Turner – Childe Harold’s Pilgrimage

Joseph Mallord William Turner – Childe Harold’s Pilgrimage

Percy Bysshe Shelley nasce nel 1792 da una ricca e importante famiglia inglese, con la quale ruppe a seguito di un matrimonio con la sedicenne Harriet Westbrook, senza mai più riallacciare i rapporti. Si lega a Godwin, di cui sposerà la figlia, dopo il suicidio di Harriet, accostandosi così a teorie piuttosto razionali ed ateisti. Si trasferisce dapprima in Svizzera, dove incontrerà Byron, quindi in Italia, pubblicando le sue opere più importanti, come I Cenci, o il dramma lirico Il Prometeo incatenato. Muore annegato nel golfo di La Spezia, di ritorno di una gita in barca, nel 1822.

Alfred Clint: Percy Bysshe Shelley

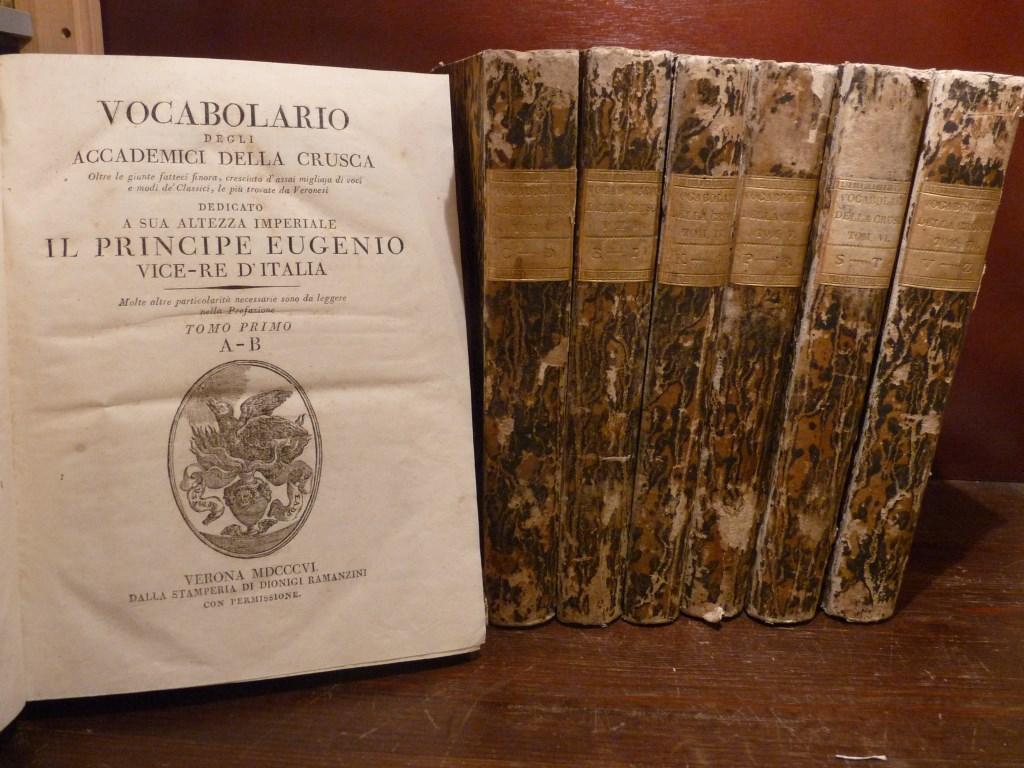

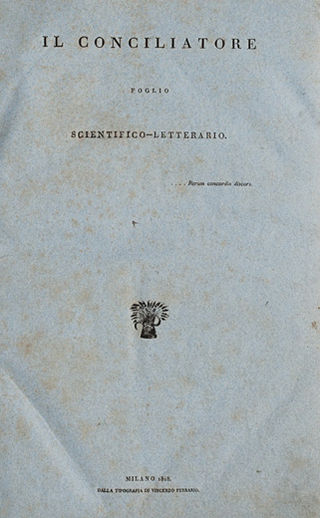

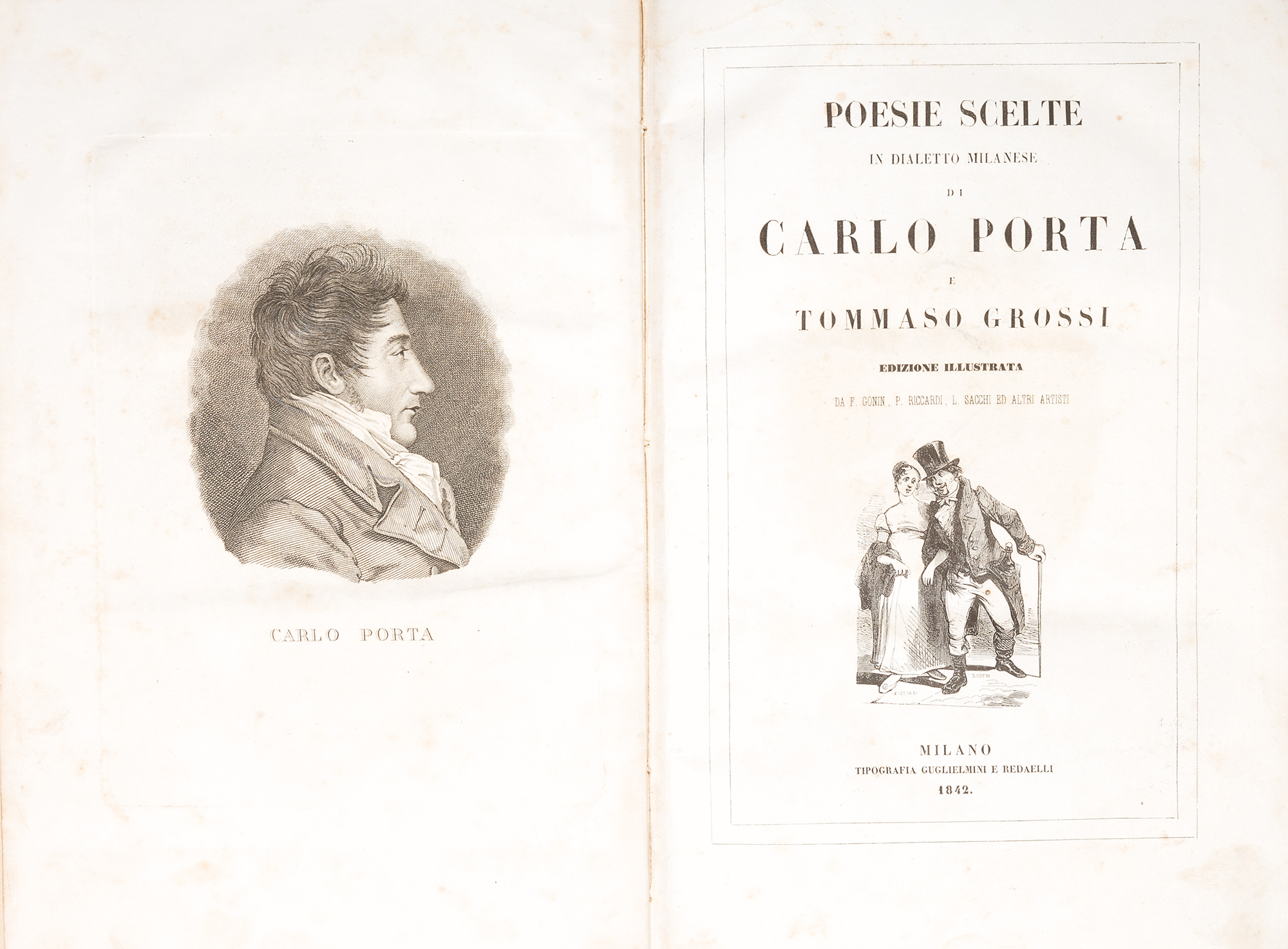

Alfred Clint: Percy Bysshe Shelley