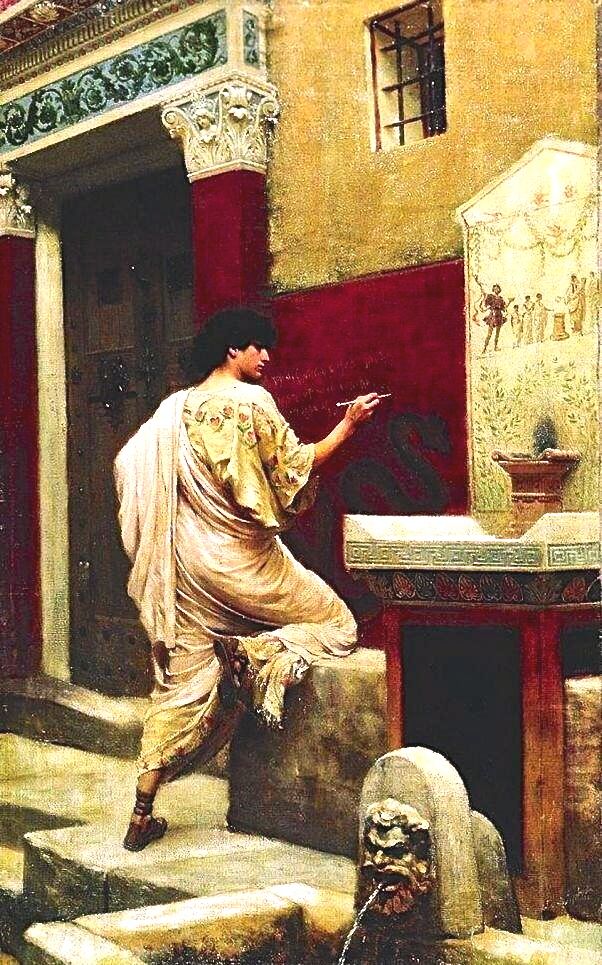

Ritratto attribuito a Torquato Tasso

Ritratto attribuito a Torquato Tasso

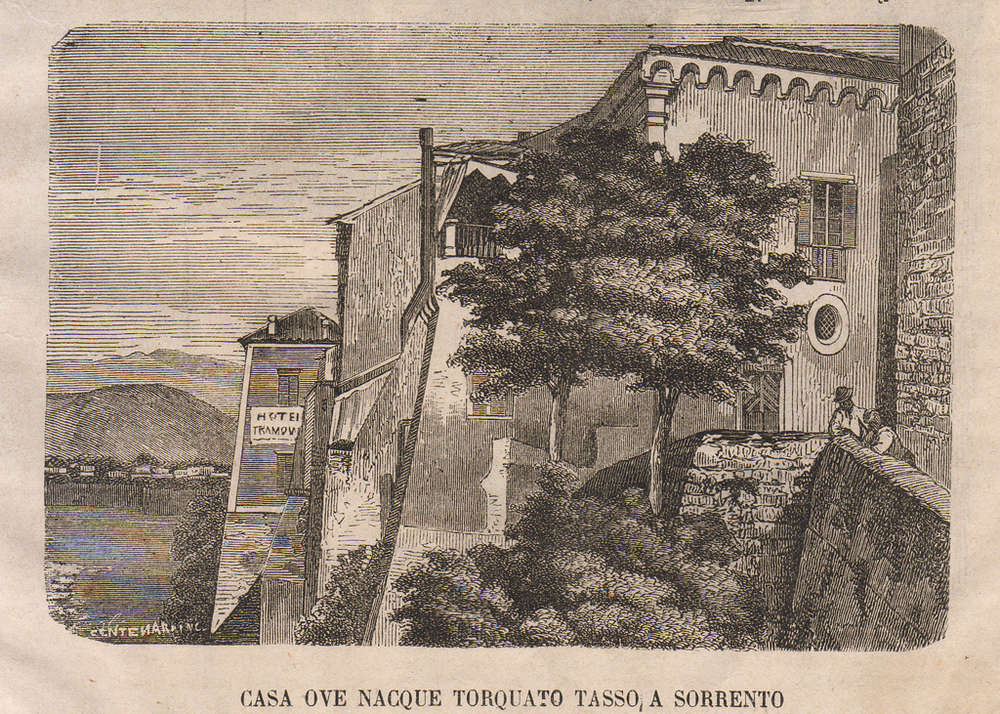

Torquato Tasso nasce l’11 marzo del 1544 a Sorrento da Bernardo, poeta cortigiano presso il principe Sanseverino nel vicereame di Napoli e da una nobildonna di Pistoia, Porsia de’ Rossi. Al seguito paterno, inizia, da bambino, i primi studi a Napoli; ma, quando il padre dovrà seguire il suo protettore, accusato di tradimento dal viceré, lo seguirà, raggiungendo Roma, e sarà lì, appena dodicenne, che apprenderà la dolorosissima notizia della morte della madre, rimasta a Sorrento con la figlia maggiore, Cornelia, cui era fortemente legato.

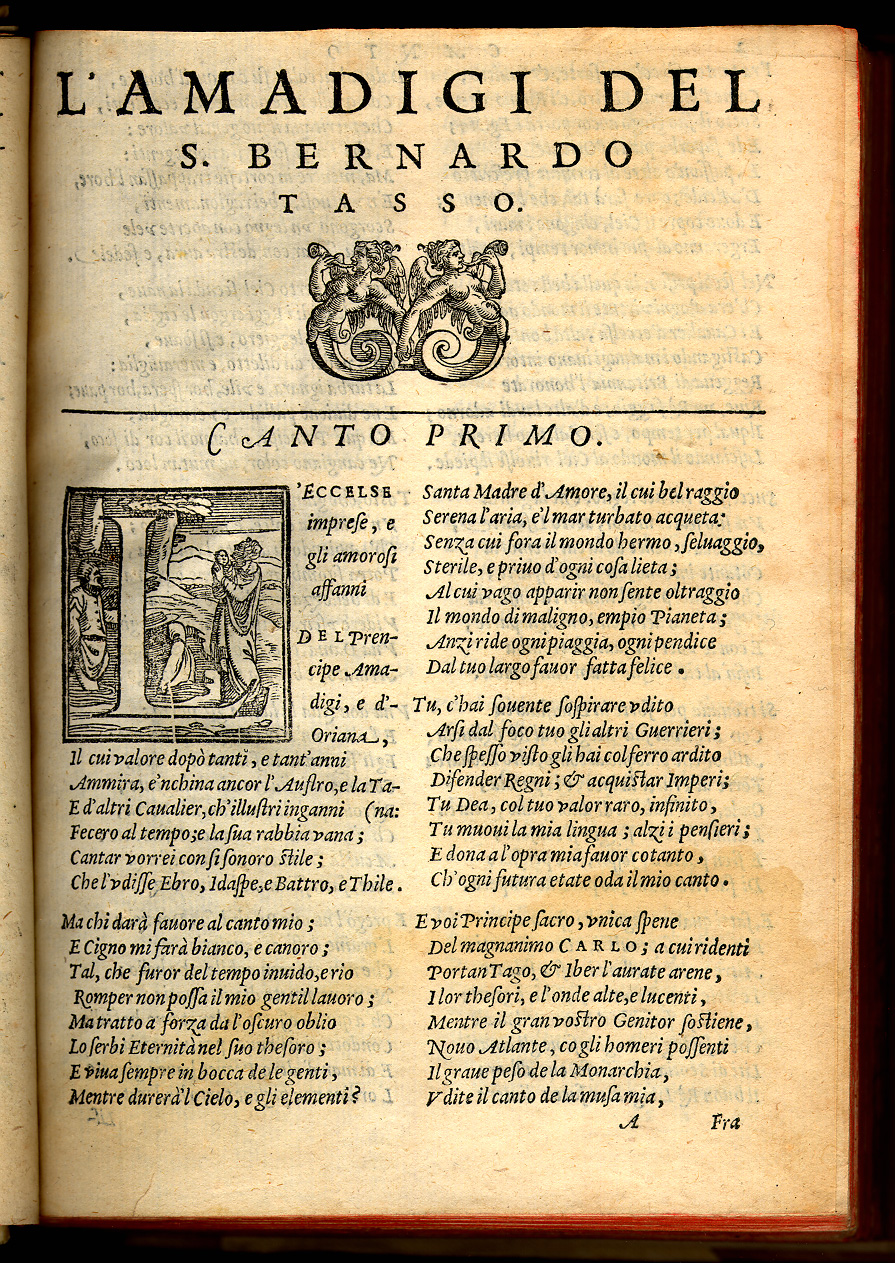

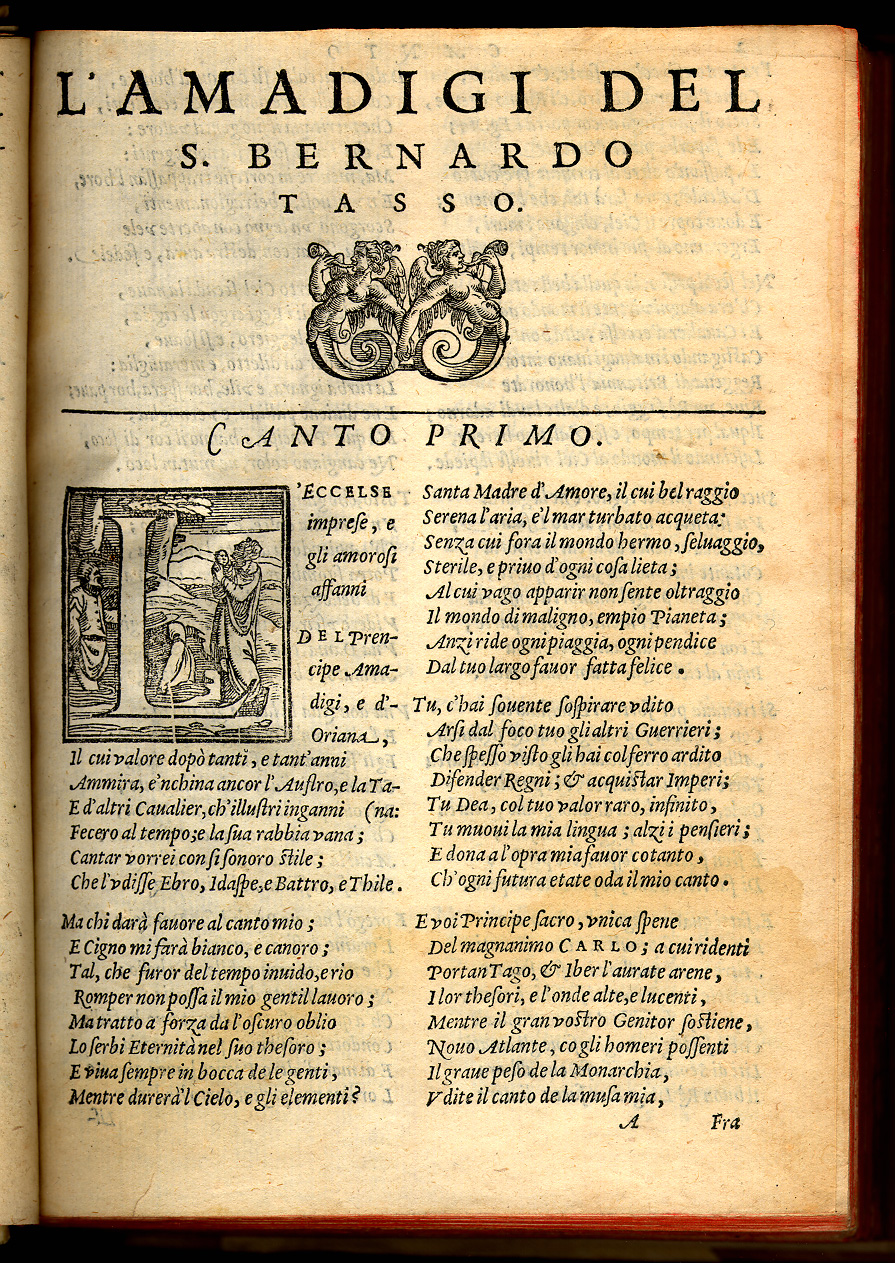

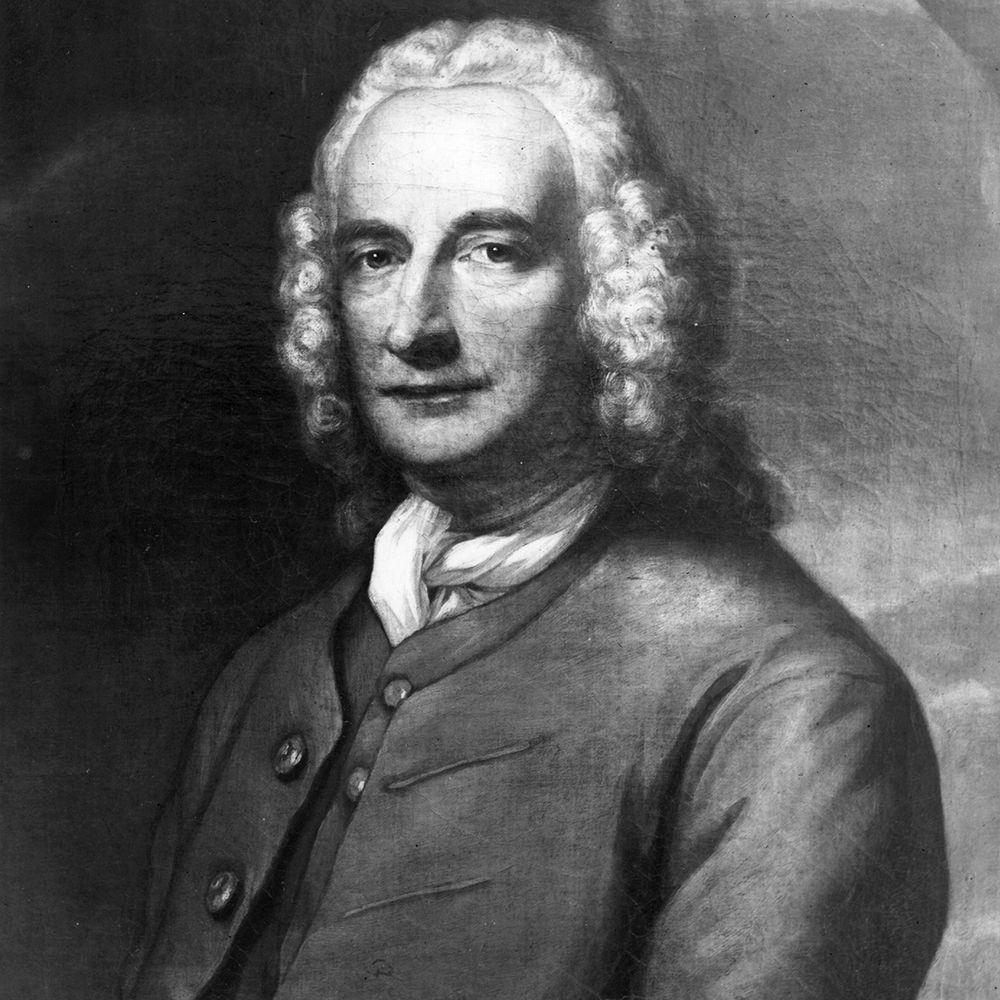

Bernardo Tasso

Quando, nel 1556, uno stato di tensione tra il Filippo II e il papa Paolo IV spinge Bernardo ad abbandonare Roma per raggiungere Urbino, il giovane Torquato viene inviato a Bergamo, da dove, in seguito, s’allontanerà per raggiungere il padre. E’ un periodo felice per il giovane Torquato, che in quella piccola città, in quel piccolo microcosmo dei Della Rovere, proietta la “beltà” e “cortesia” della corte. Qui inizia a comporre alcune liriche.

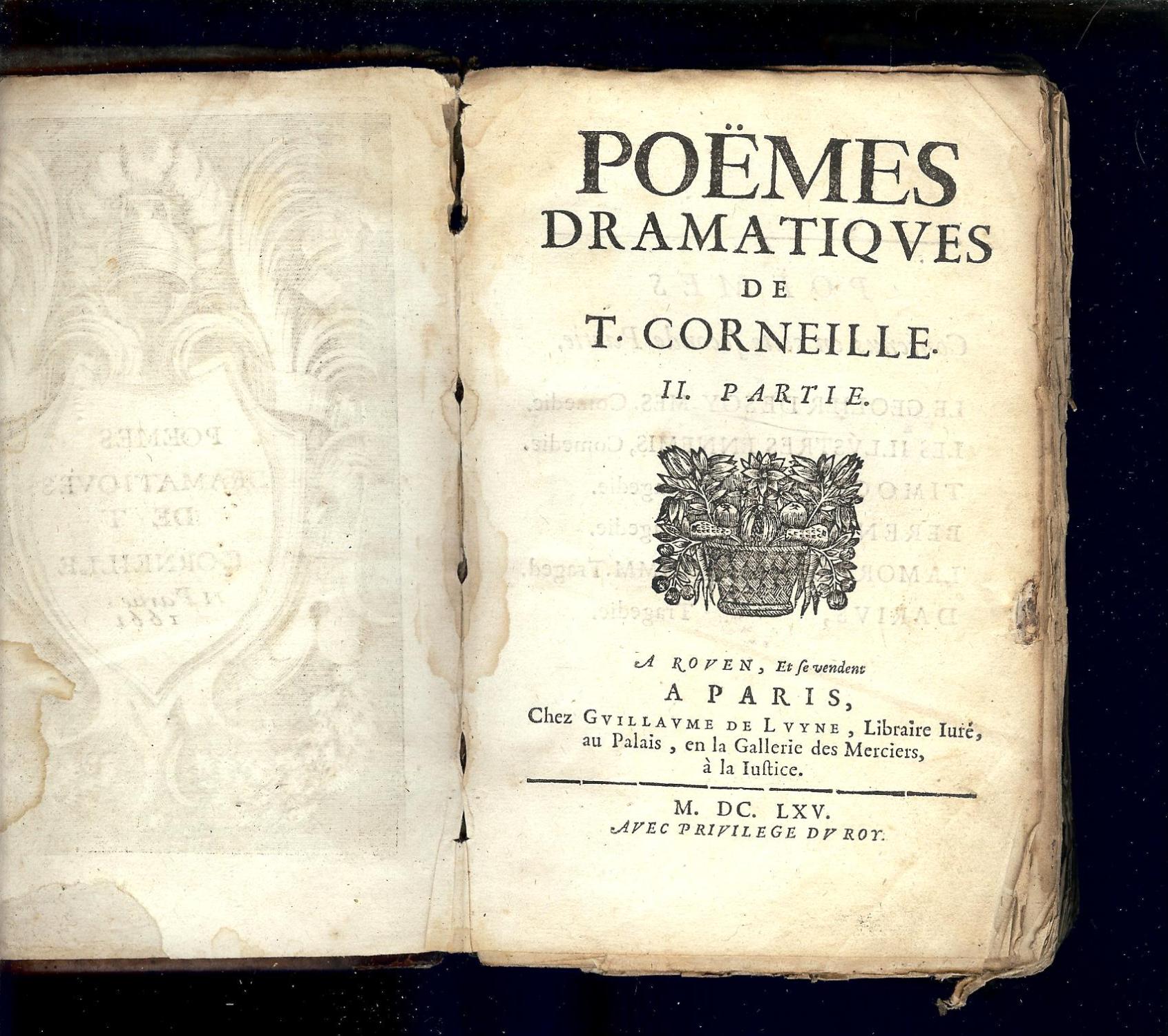

Edizione pubblicata a Venezia nel 1581 del’Amadigi di Bernardo Tasso

Nel 1559 il padre si trasferisce a Venezia per stampare la sua opera l’Amadigi; qui il figlio lo raggiungerà e seguirà, per volere paterno, studi di diritto. Il giovane Tasso stringe amicizia con letterati e pubblica anche un consistente nucleo di sue prove poetiche. Quindi dà vita ad un abbozzo di poema epico, il Gierusalemme. e il poema cavalleresco Rinaldo che pubblica nella città lagunare nel 1562.

Da Venezia si sposta a Bologna, in compagnia di un caro amico, dove inizia a lavorare a opere dal carattere normativo, tra cui gli importantissimi Discorsi dell’arte poetica. Quindi pubblica, per nobildonne, appassionate ed eleganti poesie.

Edizione veneziana del Rinaldo del Tasso 1840

Nel 1565 si trova a Ferrara, guidata in questo periodo da Alfonso II. Dopo quattro anni gli muore l’amato padre. L’ambiente cortigiano dà una certa tranquillità al nostro, che potrà redigere il dramma pastorale Aminta rappresentato con successo a corte. Intanto riprende il lavoro sulla Gierusalemme che conclude nel 1575. Non sicuro del valore dell’opera la sottopone ad alcuni revisori, che non gli lesinano anche severe critiche. Il Tasso comincerà così anche a dubitare che l’opera non sia, a livello d’ortodossia, corretta. Nel 1576, tornato a Ferrara, Tasso comincia a mostrare i primi segni d’inquietudine psichica. La prima crisi si ha quando, pensando che volesse lasciare Ferrara per Firenze, il duca gli mette alcuni “controllori” alle spalle. Temendo che lo vogliano accusare d’eresia, si sottopone, volontariamente, al tribunale dell’Inquisizione.

L’anno successivo, mentre parla con cortesia con la duchessa, temendo d’essere spiato da un servo, lo aggredisce con un coltello. Il poeta, creduto che fosse preda di una crisi di nervi, viene curato: ma lui pensa che lo vogliano avvelenare. Viene rinchiuso in un convento; da qui scappa e raggiunge a Sorrento la sorella Cornelia. Per sapere se ella provi un vero e proprio affetto per lui, finge di essere un pastore, che reca la notizia della morte di Torquato. Solo dopo il reale dispiacere della sorella, si rivelerà.

Non riesce più a trovare pace: viaggia senza sosta; torna a Roma, poi a Mantova, Padova, Reggio, Urbino e Torino. Qui sembra volersi fermare, ma gli riprende la nostalgia di Ferrara e riparte. La città del duca Alfonso II è in grande fermento, dove fervono i preparativi del matrimonio tra lo stesso duca e Margherita Gonzaga. Sentendosi trascurato, ingiuria pubblicamente Alfonso che lo rinchiude a Sant’Anna, dove rimarrà fino al 1586. E’ un periodo in cui, pur in mezzo a veri e propri momenti di follia, continuerà a lavorare incessantemente alla Liberata, che, nella nuova edizione vedrà la luce nel 1581. Dopo la pubblicazione si formano, tra gli intellettuali italiani, due vere e proprie fazioni che si dividono per il primato tra il Furioso e la Liberata.

Viene rilasciato per intercessione del principe di Gonzaga. In questa città finirà e revisionerà i Discorsi e le Rime. Ma viene ripreso da un forte senso di inquietudine che lo riporterà a vagare di città in città, dal 1588 al 1592, dove, ancora a Roma, pubblicherà la Conquistata, e il 1593, in cui, stanco e malato, raggiungerà Napoli. Qui vedrà la luce l’edizione definitiva dei Discorsi, che prenderanno il nome di Discorsi sopra il poema eroico.

Eugene Delacroix Tasso a Sant’Anna (1839)

Eugene Delacroix Tasso a Sant’Anna (1839)

Nel 1595 va, per l’ultima volta a Roma, pensando che gli spetti l’incoronazione poetica. Ma appena giunto, lo stato fisico si mostra fortemente compromesso. Viene condotto al monastero di Sant’Onofrio sul Gianicolo e, dopo aver ottenuto l’assoluzione papale, muore serenamente.

E’ evidente che, seppur presentata in modo sommario, la vita del Tasso appare fortemente contrassegnata da eventi in parte personali e in parte storici. Egli infatti vive in modo drammatico la perdita della madre, da cui deriverà quel lungo girovagare che può esser visto come terrore di un luogo stabilito, da cui nasce quel senso di soffocamento che diventerà, purtroppo per lui, vera e propria mania di persecuzione. Tutto questo, se inserito nel periodo storico in cui Tasso si trova ad esistere, si rifletterà su due fondamentali piani: la politica culturale della Chiesa e la situazione di Ferrara, città in cui egli riuscirà a vivere il periodo più felice della sua vita. La Controriforma (o la Riforma cattolica) amplifica in lui il concetto di soffocamento / protezione che si risolve nella ricerca / fuga biografica, quando si trova in una città; Ferrara, luogo in cui si sono svolte le fondamentali esperienze intellettuali di Boiardo e Ariosto non è più la città Rinascimentale: chiusa nella difensiva, obbediente ai valori della Spagna e della Chiesa, che sembra ricercare l’ultimo splendore intellettuale (in Tasso, appunto) prima di “morire”, e l’illusione per il poeta che essa possa ancora rappresentare la grande corte in cui lui possa trovare sia protezione che gloria. Ma sarà proprio il duca Alfonso a interrompere tale illusione, chiudendolo, per pazzia, a Sant’Anna.

Ci piace sottolineare un pensiero di Marco Vallora riguardo l’immaginazione tassiana che “s’illumina dagli estremi bagliori del Rinascimento che muore, che s’avvita e avvince ai tormentosi contorcimenti del manierismo che va confluendo nella Controriforma, che riverbera come in uno specchio brunito le luci e le ombre di quel Barocco che si sta clamorosamente annunziando all’orizzonte”.

Franz Catel: Morte di Torquato Tasso (1834)

Opere

L’attività letteraria di Torquato Tasso si può dividere in:

- Opere normative che, sotto l’egida di Aristotele, tentano di definire il poema cavalleresco sotto nuove prospettive che obbediscano anche (ma non solo) alle nuove direttive culturali della Chiesa;

- Rime, in cui opera ancora l’insegnamento petrarchesco, ma rivissuto nella nuova sensibilità tassiana;

- Il dramma pastorale con l’Aminta che rappresenta un vero e proprio capolavoro letterario dell’intero Cinquecento ed il teatro classico con la tragedia Il re Torrismondo;

- Il poema cavalleresco, sin dall’adolescenza con la Gierusalemme ed il Rinaldo; questo genere troverà la sua sistemazione nella Gerusalemme liberata; ma anche questa straordinaria operazione sarà figlia delle paure del Tasso, che la trasformerà nella nuova e decisamente meno riuscita, Gerusalemme conquistata.

- Un ricchissimo Epistolario, di circa 1700 lettere, fonte incredibile di notizie sia umane che letterarie.

Ludovico Ariosto: Rime (edizione 1584)

RIME

La composizione delle Rime tassiane coprono un periodo che va da metà degli anni Cinquanta, fino quasi alla morte del poeta. Editando, secondo la sua volontà, l’intero corpus, furono lasciate fuori le poesie con riferimenti personali e all’attualità, mentre le altre dovevano seguire un piano di stampa di tipo tematico: liriche amorose; d’encomio o di lode per principi e belle donne; religiose e sparse. Nelle liriche d’amore Tasso, su un fondo tipicamente petrarchesco, accentua l’aspetto immaginifico, soffermandosi sugli abiti e i movimenti femminili. Numerose sono anche le comparazioni che il poeta fa tra donna e natura e viceversa, accentuando, così, aspetti sentimentali e patetici, che tuttavia apriranno alla lirica barocca. Le rime encomiastiche cambiano oggetto e quindi riferimento letterario: prevale la poesia classica di Pindaro ed Orazio, e appaiono quindi più formali. Le sacre rispettano la cultura controriformista del tempo e il senso d’angoscia per la paura di cadere nel peccato. Tuttavia tali Rime non valgono per il contenuto in esse elaborato, quanto per la perizia tecnica che il poeta, sin dalla gioventù, sa mostrare in esse. Basti pensare ai madrigali. Il madrigale, infatti, era un genere in endecasillabi già utilizzato da Petrarca, che prevedeva due o tre terzine e si chiudeva con uno o due distici a rima baciata. Tasso muta il genere e ne fa una composizione in cui s’alternano settenari ed endecasillabi alla ricerca di una più netta musicalità (non è un caso che molti madrigali del Tasso verranno poi musicati da Monteverdi).

ECCO MORMORAR L’ONDE

Ecco mormorar l’onde

e tremolar le fronde

a l’aura mattutina e gli arboscelli

e sovra i rami i vaghi augelli

cantar soavemente

e rider l’oriente;

ecco già l’alba appare

e si specchia nel mare

e rasserena il cielo

e le campagne e imperla il dolce gielo

e gli alti monti indora.

O bella e vaga Aurora

l’aura è tua messaggera, e tu de l’aura

ch’ogni arso cor ristaura.

Ecco mormorare le acque e tremare i ramoscelli e gli alberelli alla brezza mattutina, e cantare dolcemente i soavi uccelli sopra i verdi rami e risplendere il cielo ad oriente. Ecco che ormai appare l’alba e si specchia nel mare e rasserena il cielo, e la delicata rugiada rende perlate le campagne e colora d’oro gli alti monti. O bella e dolce Aurora, la brezza è tua messaggera, e tu lo sei della brezza che conforta ogni cuore d’oro.

Si è preso come esempio questo madrigale perché in esso troviamo degli interessantissimi spunti che aprono alla poesia successiva. In primo luogo, come detto precedentemente è una poesia in cui l’immagine prevale sul contenuto; per ben 11 versi si ha qui la descrizione della natura. Poi improvvisa la rivelazione: l’aura è un senhal con cui il poeta nasconde la realtà femminile, così ci è detto negli ultimi versi. L’aura è messaggera dell’alba, come l’alba è messaggera d’amore che ristora ogni cuore arso d’amore.

Tiziano: Francesco Maria della Rovere

Ma il capolavoro dell’arte lirica di Tasso è certamente la Canzone al Metauro, presumibilmente scritta ad Urbino, dove il nostro cercava protezione presso il duca Francesco Maria Della Rovere:

CANZONE AL METAURO

O del grand’Appennino

figlio piccolo sì, ma glorïoso

e di nome più chiaro assai che d’onde,

fugace peregrino

a queste tue cortesi amiche sponde

per sicurezza vengo e per riposo.

L’alta Quercia che tu bagni e feconde

con dolcissimi umori, ond’ella spiega

i rami sì ch’i monti e i mari ingombra,

mi ricopra con l’ombra.

L’ombra sacra, ospital, ch’altrui non niega

al suo fresco gentil riposo e sede,

entro al più denso mi raccoglia e chiuda,

sì ch’io celato sia da quella cruda

e cieca dea, ch’è cieca e pur mi vede,

ben ch’io da lei m’appiatti in monte o ’n valle,

e per solingo calle

notturno io mova e sconosciuto il piede;

e mi saetta sì che ne’ miei mali

mostra tanti occhi aver quanti ella ha strali.

Oimè! dal dì che pria

trassi l’aure vitali e i lumi apersi

in questa luce a me non mai serena,

fui de l’ingiusta e ria

trastullo e segno, e di sua man soffersi

piaghe che lunga età risalda a pena.

Sassel la gloriosa alma sirena,

appresso il cui sepolcro ebbi la cuna:

così avuto v’avessi o tomba o fossa

a la prima percossa!

Me dal sen de la madre empia fortuna

pargoletto divelse. Ah! di quei baci,

ch’ella bagnò di lagrime dolenti,

cono sospir mi rimembra e de gli ardenti

preghi che se ’n portar l’aure fugaci:

ch’io non dovea giunger più volto a volto

fra quelle braccia accolto

con nodi così stretti e sì tenaci.

Lasso! e seguii con mal sicure piante,

qual Ascanio o Camilla, il padre errante.

In aspro esiglio e ’n dura

povertà crebbi in quei sì mesi errori;

intempestivo senso ebbi a gli affanni;

ch’anzi stagion, matura

l’acerbità de’ casi e de’ dolori

in me rendé l’acerbità de gli anni.

L’egra spogliata sua vecchiezza e i danni

narrerò tutti. Or che non sono io tanto

ricco de’ propri guai che basti solo

per materia di duolo?

Dunque altri ch’io da me dev’esser pianto?

Già scarsi al mio voler sono i sospiri,

e queste due d’umor sì larghe vene

non agguaglian le lagrime a le pene.

Padre, o buon padre, che dal ciel rimiri,

egro e morto ti piansi, e ben tu lo sai,

e gemendo scaldai

la tomba e il letto: or che ne gli alti giri

tu godi, a te si deve onor, non lutto:

a me versato il mio dolor sia tutto.

Piacesi Walter: Canzone del Metauro (1984)

O figlio piccolo sì, ma glorioso, del grande Appennino, e illustre per fama molto più che per l’abbondanza delle acque, io, errante costretto alla fuga, giungo a queste tue sponde generose e amiche per cercare sicurezza e riposo. L’alta Quercia (simbolo della stemma dei Della Rovere) che tu bagni e fecondi con le tue acque dolcissime, grazie alle quali quella dispiega i rami così da coprire monti e mari, mi ricopra con la sua ombra. L’ombra sacra, ospitale, che a nessuno nega riposo e accoglienza con la sua gentile frescura, mi accolga e mi richiuda nel più fitto fogliame, così che io sia nascosto a quella crudele e cieca dea (la Fortuna) che è cieca eppure mi vede, ben-ché io mi nasconda da lei sui monti o nelle valli e io muova di notte, senza essere visto da nessuno, i miei passi lungo sentieri solitari; e mi colpisce così che, nelle mie sventure, mostra di a-vere tanti occhi quante sono le sue frecce. // Ohimé! Dal giorno che per la prima volta respirai l’aria che mantiene in vita e aprii gli occhi a questa vita che per me non è mai serena, fui trastullo e bersaglio della Fortuna ingiusta e malvagia, e di sua mano subii ferite che a malapena il passare degli anni rimargina. Lo sa la gloriosa e sublime sirena (Partenope, attorno al cui sepolcro era sorta, secondo la tradizione Napoli), presso il cui sepolcro io nacqui: oh, se avessi avuto in quel luogo tomba onorata o misera sepoltura al primo colpo (che la Fortuna m’inferse)! La malvagia fortuna strappò me, ancora fanciullo, dal seno della madre. Ah! sospirando, ricordo quei baci che ella bagnò di dolorose lacrime e le appassionate preghiere che i venti fugaci hanno portato via; infatti io non avrei più potuto accostare il mio volto al suo, accolto tra quelle braccia con legami così stretti e così tenaci. Me infelice! e seguii con passi poco sicuri mio padre, nel suo vagabondare, come Ascanio o Camilla (il primo segue Enea dopo la disfatta di Troia; la seconda il padre Métabo, re dei Volsci). // Sono cresciuto in un esilio doloroso e dura povertà, durante quel triste vagabondare ho acquisito una precoce sensibilità alle sofferenze: perché la durezza della sorte e dei dolori, fece maturare in me, prima del tempo, la giovinezza. Racconterò tutto sulla vecchiezza malata e misera di mio padre e sui fatti dolorosi che accaddero. Forse che non sono io tanto pieno dei miei dolori, da non essere sufficiente da solo, come esempio di dolore? Dunque chi altri, se non me stesso, dev’essere oggetto di pianto da parte mia? Ormai i miei sospiri di dolore sono pochi a confronto di quanto vorrei, e queste due fonti così abbondanti d’acqua, non rendono le lacrime pari alle pene (che provo). Padre, o buon padre, che guardi dal cielo, ti piansi quand’eri malato e poi quando sei morto, e tu lo sai bene, e piangendo scaldai il tuo letto e poi la tua tomba: ora sei beato in cielo: a te è dovuto onore, non lutto; il mio dolore sia tutto riversato su di me.

La canzone non è terminata e s’interrompe al sessantesimo verso. Ci sono tre stanze in cui il poeta, stando a ciò che egli esprime nei versi, cerca sicurezza ad Urbino, in un momento assai difficile della sua vita, quando, nel 1578, dopo i primi dissidi col duca, cerca protezione presso il Della Rovere. Questa canzone, pertanto, come molte altre liriche tassiane, è d’occasione, cioè nasce dall’“occasione” appunto di una richiesta d’accoglimento presso la corte urbinate. Da qui il tono sostenuto e liricamente atteggiato nell’encomio dei primi versi; infatti la grande quercia, in quanto rappresenta lo stemma dei Della Rovere e l’intera città d’Urbino, bagnata dal piccolo fiume Metauro, metaforizza appunto la grandezza storica (e qui il richiamo storico alle guerre puniche) e geografica (il suo estendersi dalle montagne, l’Appennino, e il mare, l’Adriatico). Ma, a livello psichico, potrebbe anche metaforizzare il grembo materno: i verbi di accoglimento fino alla chiusura, in un intricato abbraccio, la volontà di nascondersi alla “cieca dea”, cioè la fortuna o il destino, stanno a significare nella duplicità dell’animo del poeta, il polo della sicurezza, o meglio, la ricerca di tale polo, qui esemplificato nell’accoglienza presso una corte e tra le “braccia” di un principe.

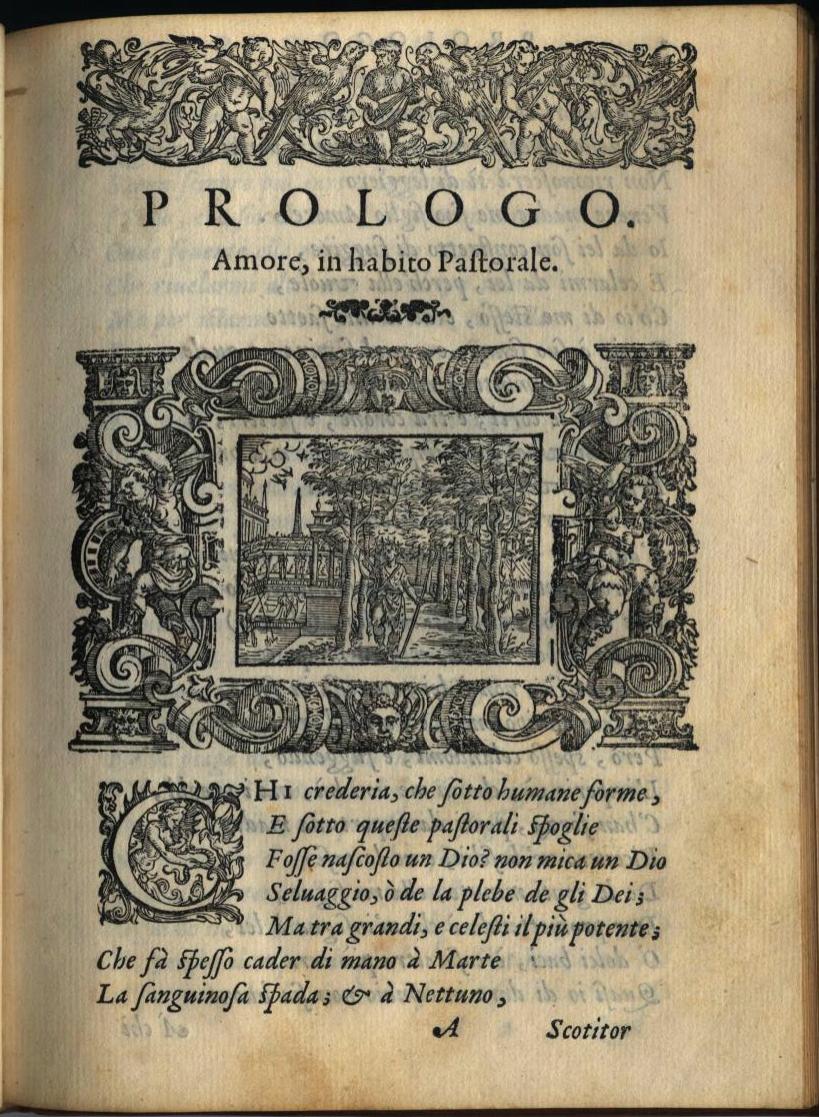

Aminta nell’edizione Manunzio (1590)

AMINTA

E’ certamente, tra le opere minori del Tasso, quella più riuscita; sicuramente questo è determinato dal clima sereno in cui fu composta, nel periodo felice, precedente i suoi turbamenti psichici quando, protetto e amato come grande letterato nella corte Ferrarese, riusciva a donare ad essa un dramma pastorale, per le vacanze estive del 1573, e recitata nella splendida isoletta di Belvedere sul Po, di fronte a tutta la corte.

Il giovane pastore Aminta ama la ninfa Silvia che, seguace di Diana e dedita unicamente alla caccia, disprezza il suo amore. L’amico Tirsi e l’esperta Dafne cercano di aiutare Aminta. Alla fine Tirsi spinge Aminta a dichiararsi apertamente e raggiungere la ninfa mentre sta bagnandosi presso una fonte. Ma prima che il pastore giunga, Silvia sta per essere aggredita da un satiro e fugge. Aminta giunge appena in tempo, ma la ragazza, invece di ringraziarlo, scappa ancora. Subito dopo Nerina (altra ninfa) afferma che Silvia, fuggendo, è stata aggredita dai lupi e di lei è rimasto solo un velo insanguinato. Aminta, disperato perché crede che il velo testimoni la morte della ragazza, si getta da una rupe. Silvia, che morta non è, saputa la storia del pastore, si pente e corre da lui e piange il corpo del pastore. Ma nemmeno lui è morto: un cespuglio ne ha attutito la caduta. Risvegliato dalle lacrime della Ninfa si risveglia e così i due potranno amarsi senza più inibizioni.

Il genere dell’opera corrisponde ad un dramma pastorale in 5 atti in settenari ed endecasillabi; tutto ciò rappresenta una novità in quanto egli applica la struttura della tragedia antica in quanto:

- rispetta le regole aristoteliche sull’unità di tempo, azione e luogo;

- rispetta la divisione in atti, la presenza di un prologo e di un coro alla fine di ciascuno di esso;

- la presenza di elementi “tragici” come il tentativo del suicidio che tuttavia mescola con temi tratti dalla commedia: la presenza di un satiro dalla sessualità libera e disinvolta e il lieto fine.

Tutto ciò diventa possibile per lui perché, non essendo la favola pastorale un genere presente nella letteratura classica, egli può non rispettare le regole di qualcosa di codificato, ma cercare, viceversa, d’impostare egli stesso le regole per un genere che riprendendo temi dalla classicità (si pensi alle Bucoliche di Virgilio, ma anche all’Arcadia di Sannazzaro) le codifica dentro uno schema preciso.

L’opera ebbe da subito vasta eco nella corte ferrarese, soprattutto perché era stata scritta a tema: per meglio dire, dietro i personaggi rappresentati vi si poteva cogliere l’elegante riferimento a uomini e donne della corte di Astolfo. Ma la sua “durabilità” va certamente oltre la riconoscibilità che il pubblico di allora poteva trovarvi. E’ che in essa vi si trova racchiuso tutto il mondo tassiano per il tema dell’amore, che, motivo dominante dell’opera, viene qui cantato nella piena riaffermazione di un piacere rinascimentale accompagnato da un’estrema sensualità e il rifiuto di ogni rigidezza morale. Ma tale tema viene poi accompagnato da una forte ambiguità: l’amore è libertà, nessuna costrizione, ma è rivolto ad una corte che, seppur “ancora” splendida, è il centro di ogni norma e costrizione. Sin d’ora quindi, anche nel periodo felice del nostro si riafferma l’amore/odio per la corte, l’amore /odio per la libertà.

S’EI PIACE, EI LICE

(I, 565-632)

O bella età de l’oro,

non già perché di latte

se ’n corse il fiume e stillò mele il bosco:

non perché i frutti loro

dier da l’aratro intatte

le terre e gli angui errar senz’ira o tosco:

non perché nuvol fosco

non spiegò allor suo velo,

ma in primavera eterna,

ch’ora s’accende e verna,

rise di luce e di sereno il cielo;

né portò peregrino

o guerra o merce a gli altrui lidi il pino.

Ma sol perché quel vano

nome senza soggetto,

quell’idolo d’errori, idol d’inganno,

quel che da ’l volgo insano

Onor poscia fu detto,

che di nostra natura il feo tiranno,

non mischiava il suo affanno

fra le liete dolcezze

de l’amoroso gregge;

né fu sua dura legge

nota a quell’alme in libertate avezze,

ma legge aurea e felice

che Natura scolpì: S’ei piace, ei lice.

Allor tra fiori e linfe

traen dolci carole

gli Amoretti senz’archi e senza faci;

sedean pastori e ninfe

meschiando a le parole

vezzi e susurri ed a i susurri i baci

strettamente tenaci;

la verginella ignude

scopria sue fresche rose

ch’or tien ne ’l velo ascose,

e le poma de ’l seno acerbe e crude;

e spesso in fonte o in lago

scherzar si vide con l’amata il vago.

Tu prima, Onor, velasti

la fonte de i diletti,

negando l’onde a l’amorosa sete:

tu a’ begli occhi insegnasti

di starne in sé ristretti,

e tener lor bellezze altrui secrete:

tu raccogliesti in rete

le chiome a l’aura sparte:

tu i dolci atti lascivi

festi ritrosi e schivi,

a i detti il fren ponesti, a i passi l’arte;

opra è tua sola, o Onore,

che furto sia quel che fu don d’Amore.

E son tuoi fatti egregi

le pene e i pianti nostri.

Ma tu, d’Amore e di Natura donno,

tu domator de’ regi,

che fai tra questi chiostri

che la grandezza tua capir non ponno?

Vattene e turba il sonno

a gl’illustri e potenti:

noi qui negletta e bassa

turba, senza te lassa

viver ne l’uso de l’antiche genti.

Amiam, ché non ha tregua

con gli anni umana vita e si dilegua.

Amiam, ché ’l Sol si muore e poi rinasce:

a noi una breve luce

s’asconde, e’ l sonno eterna notte adduce.

Aminta nell’edizione Manunzio (1590)

O bella età dell’oro, non soltanto perché scorreva il latte nei fiumi e il bosco grondava di miele, non perché le terre producevano i loro frutti senza essere state dissodate dall’aratro e i serpenti strisciavano senza aggressività o veleno; non perché allora nessuna nuvola fosca oscurava il sole, e in una primavera eterna, che ora si alterna alla torrida estate e al gelido inverno, il cielo risplendeva di luce e di sereno, le navi erranti non portavano guerra o merci verso gli altri paesi. // Ma soltanto perché quel vuoto nome senza consistenza, quella falsa e ingannevole divinità, quello che fu poi chiamato Onore dal popolo ignorante, che lo rese tiranno della natura umana, non mescolava l’affanno ai sereni piaceri della schiera degli innamorati, e la sua crudele legge non fu conosciuta da quelle anime abituate alla libertà, ma una legge beata e felice che la natura ha scolpito: “Ciò che piace è lecito”. // Allora gli Amorini, senza arco né fiaccole, intrecciavano leggiadre danze, i pastori e le ninfe sedevano insieme mescolando tenerezze e sussurri alle parole e baci appassionati a sussurri, le fanciulle scoprivano senza veli le loro fresche bellezze e il seno acerbo e seducente, che sono ora nascoste dagli abiti; e spesso si vedeva l’innamorato scherzare con l’amata in una fonte o in lago. // Tu, Onore, per primo hai nascosto la fonte dei piaceri, negando l’acqua alla sete dell’amore; tu hai insegnato ai begli occhi a starsene pudicamente abbassati e a tenere le loro bellezze nascoste agli altri; tu raccogliesti in una rete i capelli sparsi all’aria; tu rendesti ritrosi e vergognosi i dolci atti amorosi, imponesti limiti alle parole e regole ai movimenti; solo per causa tua o Onore, ciò che prima fu un dono spontaneo d’Amore ora è un furto. // Le nostre sofferenze, i nostri pianti sono tue illustri imprese. Ma tu, signore di Amore e di Natura, tu, dominatore dei re, che cosa fai tra questi boschi solitari che non possono contenere la tua grandezza? Vattene e turba il sonno agli uomini illustri e ai potenti: lascia noi, gente dimenticata ed umile, vivere qui, senza di te, secondo gli usi dei popoli antichi. Amiamo, poiché la vita umana non si ferma con il tempo ed è fugace. // Amiamo, perché il sole muore e poi risorge: la sua breve luce si nasconde a noi, e il sonno della morte porta la notte eterna.

Edizione inglese dell’Aminta

E’ evidente che ci troviamo di fronte a un passo dove sembra si possa ripercorrere la gaiezza umanistico-rinascimentale della gioia dell’amore, rivivendola nel mito di una età dell’oro, che il nostro sembra indicare esistere nell’allegra brigata nobile lì raccolta in vacanza a Bellosguardo dove assiste al suo dramma pastorale. Ma forse è qui la difficile contraddizione con cui il lettore d’oggi (e sicuramente lo spettatore ieri) deve confrontarsi. Il brano è recitato dal coro dei pastori alla fine del I atto: ora, seppur idealizzato, è proprio l’essere pastori che situa il loro canto lontano da chi pastore non è, cioè il nobile, che, infatti, non vive in campagna. E’ chiaro che ci troviamo di fronte a un gioco letterario, ma se l’opera, come già detto, è a tema, proprio nei protagonisti i nobili spettatori si riconoscevano, e dovevano riconoscersi in esseri che criticavano l’età, in cui, finita quella dell’oro, veniva a censurarli l’onore (cui non è certo difficile riconoscere la morale cattolica controriformistica)? Certo la vacanza estiva “allentava” e in qualche modo poteva “plaudire” al dettato tassiano. Ma le contraddizioni interne erano dell’autore, e tali rimarranno fino ad esplodere nella follia.

DISCORSI SULL’ARTE POETICA

Il capolavoro di Torquato Tasso viene elaborato dopo una lunga meditazione che lo porta a riflettere sul ruolo che il poema epico/cavalleresco, che ha dato fama e gloria a Boiardo e ad Ariosto, in questo nuovo periodo e in questa stessa città deve assumere e quale fine, chi lo scrive, si deve prefiggere. A tale scopo dà vita un’opera teorica che inizia nel 1562 e termina, dopo averla rivista e corretti, nel 1587. E’ un testo in tre libri, in cui il nostro ragiona su cosa il poema debba centrarsi, in che modo si debba intendere il fantastico, quale forma e quale stile debba avere, sempre paragonando il poema su cui sta lavorando a quello dell’Ariosto. Esso s’inserisce nel dibattito teorico della seconda metà del ’500 sulla natura della struttura del poema eroico, ma per Tasso si tratta di un’opera che si sviluppa mentre lavora alla Gersulamme e pertanto si configura come un continuo rapporto tra teoria e pratica.

LA MATERIA DEL POEMA EROICO

La materia, che argomento può ancora comodamente chiamarsi, o si finge, ed allora par che il poeta abbia parte non solo ne la scelta, ma ne la invenzione ancora; o si toglie da l’istorie. Ma molto meglio è, a mio giudicio, che da l’istoria si prenda; perché dovendo l’epico cercare in ogni parte il verisimile (presupongo questo, come principio notissimo), non è verisimile ch’una azione illustre, quali sono quelle del poema eroico, non sia stata scritta, e passata a la memoria de’ posteri con l’aiuto d’alcuna istoria. (…)

Dovendo il poeta con la sembianza de la verità ingannare i lettori, e non solo persuader loro che le cose da lui trattate sian vere, ma sottoporle in guisa a i lor sensi, che credano non di leggerle, ma di esser presenti, e di vederle, e di udirle, è necessitato di guadagnarsi ne l’animo loro questa opinion di verità; il che facilmente con l’autorità de l’istoria gli verrà fatto.

La materia, che può essere anche chiamata comodamente argomento, o è tratta dalla finzione, e allora è evidente che il poeta abbia parte non solo nella scelta (dell’argomento stesso), ma anche nella capacità inventiva; oppure si trae dalla storia. Secondo il mio pensiero è molto meglio che si prenda dalla storia, perché dovendo l’autore epico trattare soprattutto il verosimile (presuppongo che questo principio sia notissimo), non è dunque verosimile se non un’azione illustre, come quelle del poema eroico, che non sia stata già scritta e ricordata dai posteri con l’aiuto di qualche documento. (…)

Dovendo il poeta “ingannare” il lettore con l’imitazione della realtà, non solo convincerli che le cose da lui scritte siano vere, ma sottoporle ai loro sensi in modo tale che essi credano non solo di leggerle, ma d’essere presenti, vederle, udirle. E’ quindi necessario che egli dia ai lettori questa impressione di verità, che certamente con l’autorità della storia verrà fatto loro.

Cominciamo subito a notare come il Tasso sottolinei la distanza che separa la sua concezione da quella di Ariosto: infatti, basandosi sull’autorità aristotelica, secondo cui l’arte è imitazione della realtà (principio notissimo), il compito del poeta epico non è quello di porre la propria storia in un non-tempo, come appunto nell’Orlando Furioso, ma di cercare il verisimile, cioè trarlo dalla storia, per dare a lui maggiore autorità. Infatti Tasso è estremamente consapevole di come l’attenzione di un lettore sia maggiormente attratta da una storia che il lettore stesso sa esser stata reale.

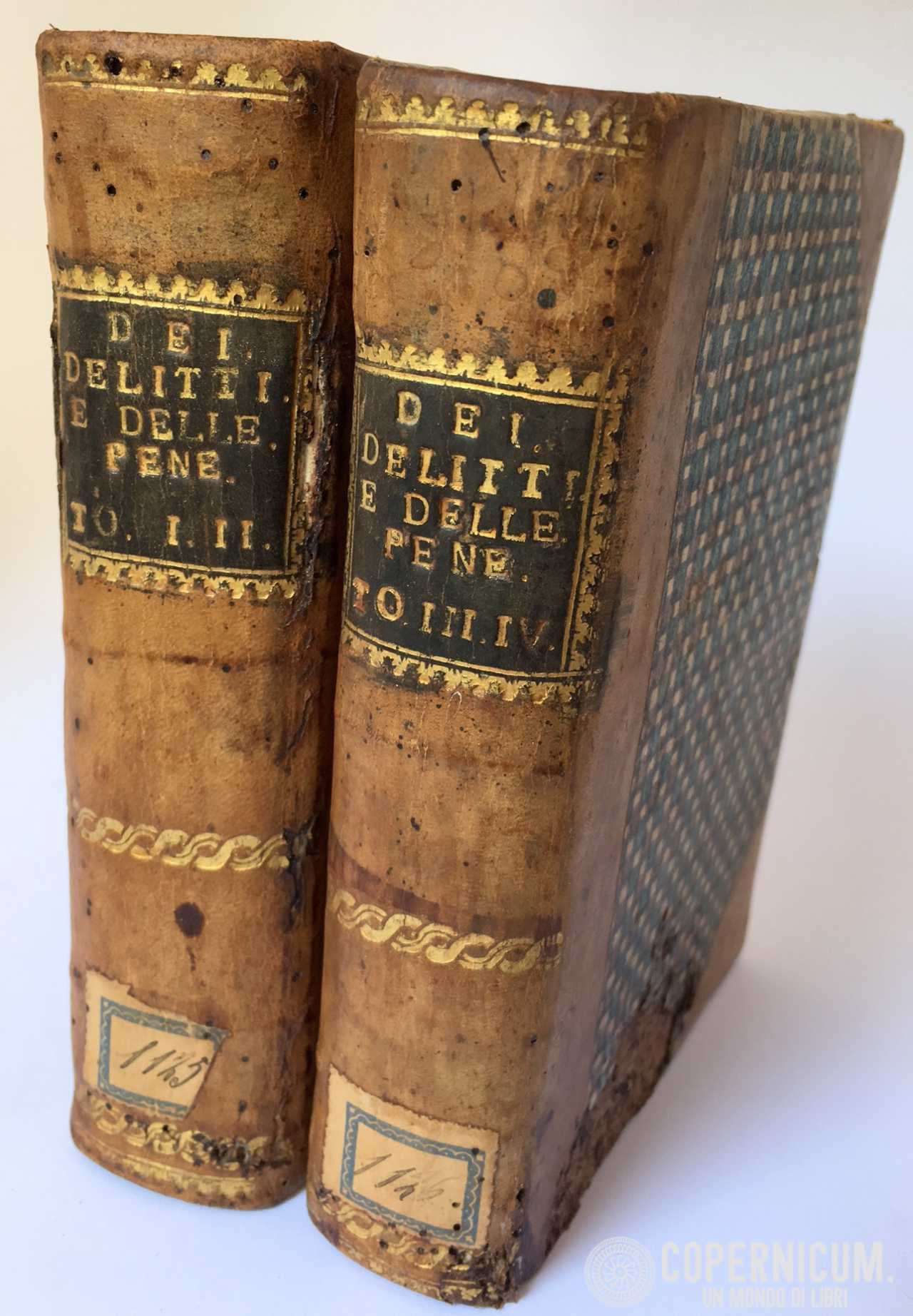

Edizione del 1964

IL MERAVIGLIOSO CRISTIANO

Deve dunque l’argomento del poema epico esser tolto da l’istorie; ma l’istoria, o è di religione tenuta falsa da noi, o di religione che vera crediamo, quale è oggi la cristiana, e vera fu già l’ebrea. Né giudico che l’azioni de’ gentili ci porgano comodo soggetto, onde perfetto poema epico se ne formi: perché in que’ tali poemi, o vogliamo ricorrer talora a le deità che da’ gentili erano adorate, o non vogliamo ricorrervi; se non vi ricorriamo mai, viene a mancarvi il meraviglioso; se vi ricorriamo, resta privo il poema in quella parte del verisimile. Poco dilettevole è veramente quel poema, che non ha seco quelle maraviglie, che tanto muovono non solo l’animo de gl’ignoranti, ma de’ giudiziosi ancora: parlo di quelli anelli, di quelli scudi incantati, di que’ corsieri volanti, di quelle navi converse in ninfe, di quelle larve che fra’ combattenti si tramettono, e d’altre cose sí fatte; de le quali, quasi di sapori, deve il giudizioso scrittore condire il suo poema; perché con esse invita ed alletta il gusto de gli uomini vulgari, non solo senza fastidio, ma con sodisfazione ancora de’ piú intendenti. Ma non potendo questi miracoli esser operati da virtú naturale, è necessario ch’a la virtú sopranaturale ci rivolgiamo; e rivolgendoci a le deità de’ gentili, subito cessa il verisimile; perché non può esser verisimile a gli uomini nostri quello, ch’è da lor tenuto non solo falso, ma impossìbile; ma impossibil’è che dal potere di quell’idoli vani e senza soggetto, che non sono e non furon mai, procedano cose, che di tanto la natura e l’umanità trapassino. (…)

Attribuisca il poeta alcune operazioni, che di gran lunga eccedono il poter degli uomini, a Dio, a gli angioli suoi, a’ demoni, o a coloro a’ quali da Dio o da’ demoni è concessa questa podestà, quali sono i santi, i maghi e le fate. Queste opere, se per se stesse saranno considerate, meravigliose parranno; anzi miracoli sono chiamati nel commune uso di parlare. Queste medesime, se si avrà riguardo a la virtù ed a la potenza di chi l’ha operate, verisimili saranno giudicate, perché avendo gli uomini nostri bevuta ne le fasce insieme co ’l latte questa opinione, ed essendo poi in loro confermata da i maestri de la nostra santa Fede, cioè che Dio e i suoi ministri, e i demoni ed i maghi, permettendolo lui, possino far cose sovra le forze de la natura meravigliose; e leggendo e sentendo ogni dì ricordarne novi esempi, non parrà loro fuori del verisimile quello, che credono non solo esser possibile, ma stimano spesse fiate esser avvenuto, e poter di novo molte volte avvenire. (…)

Può essere dunque una medesima azione e meravigliosa e verisimile: meravigliosa, riguardandola in sé stessa, e circonscritta dentro a i termini naturali; verisimile, considerandola divisa da questi termini ne la sua cagione, la quale è una virtú sopranaturale, potente, ed avvezza ad operar simili meraviglie.

Dunque l’argomento del poema epico dev’essere tratto dalla storia; ma la storia o appartiene ad una religione ritenuta da noi falsa, o crediamo essere vera, come oggi è la religione cristiana e ieri l’ebrea. Non ritengo che le favole mitologiche ci porgano un utile soggetto da cui formare un poema epico; infatti o ricorriamo alla mitologia o meno, ma se non vi ricorriamo manca (nel poema) il meraviglioso, se vi ricorriamo mancherà il verosimile. Poco piacevole è infatti un poema, non solo per gli illetterati ma anche per i colti in cui manchi il meraviglioso: parlo di anelli (fatati), scudi incantati, cavalli volanti, navi trasformate in dee, di fantasmi che si intromettono nei duelli, e di altre azioni straordinarie, con cui, come fossero un condimento, un accorto scrittore condisce il suo poema, perché così invita e fa gradire agli ignoranti senza creare loro dei fastidi, con soddisfazione anche dei competenti. Ma tali miracoli, non potendo avvenire nella realtà naturale, è necessario per noi rivolgerci a quella soprannaturale, e, come già detto, se prendessimo le divinità pagane cesserebbe il verosimile, in quanto è ritenuto giustamente falso ciò che loro non credono, e quindi impossibile; ma è altrettanto impossibile che da quegli idoli senza consistenza, mai esistiti, derivino cose che oltrepassino la natura e l’umanità. (…)

Alcune operazioni, che eccedono la capacità umana, vengano attribuite a Dio, agli angeli, ai diavoli, o a coloro la cui forza derivi dagli angeli o dai diavoli, come i santi, i maghi e le fate. Queste azioni, prese per sé, saranno ritenute meravigliose, tanto che nella nostra lingua sono definite miracoli. Queste stesse, se si penserà alla virtù e alla potenza di chi l’ha fatte nascere, saranno giudicate verosimili; infatti i nostri uomini credono ciò sin dalla più tenera età, quando l’hanno imparata sin da quando erano in fasce e bevevano il latte, cioè che Dio ed i suoi ministri e i diavoli e i maghi, con la sua volontà, possono fare veri e propri miracoli, e sentendo spesso che ciò è avvenuto, credono possa avvenire ancora. (…)

Un’azione può dunque essere sia meravigliosa che verosimile: meravigliosa guardandola in se stessa e considerandola nella sua natura; verosimile considerandola divisa dalla realtà nei suoi fondamenti, in quanto è sovrannaturale, potente ed abituata a creare tali meraviglie.

Edizione del 1587

E’ chiaro come qui Tasso, in linea con la Controriforma, cerchi di fare un poema cattolico: abbiamo già visto come sia necessario, per fare ciò, ricorrere alla storia; appare chiaro, ora, per Tasso, far sì che all’interno di essa, affinché vi sia anche la possibilità del divertimento, non possa mancare l’elemento fantastico. Occorre a lui, pertanto, giustificare quest’ultimo sulla linea di un confronto con l’epica antica e confortato da uno stretto ragionamento che si muove su linee razionali; infatti se il poema per interessare deve ricorrere alla storia, creando così il verosimile, non può inserire in essa ciò che verosimile non è, altrimenti cadrebbe anche la prima verosimiglianza; ora se l’apparato mitologico è, per un cattolico, una bella favola ma certamente falsa, essa non può inficiare l’operazione del poema. Allora, per far sì che tale poema esista anche nella necessaria componente fantastica si ricorrerà al meraviglioso cristiano, cioè al miracoloso divino e demoniaco, pertanto a ciò che il lettore credente crede, in quanto uomo di fede.

Altri punti fondamentali che il poeta tocca nei libri successivi sono:

-

unità/varietà: critica Ariosto per l’estrema varietà dell’opera che, a ben guardare non narra una storia (ma ne ammette la piacevolezza per il lettore che ha bisogno di tale varietà); ma critica anche il poeta Trissino che, scrivendo l’Italia liberata dai Goti, poema in cui vuole imitare Virgilio e toglie qualsiasi varietà, non ha raggiunto per il lettore la piacevolezza dell’Orlando; lui inaugura la teoria della varietà nell’unità: racconto una sola storia in cui poi inserisco episodi diversi (guerre, incendi, amori, operazioni divine e diaboliche);

- stile: lo stile dev’essere “magnifico”, sublime, così come scrive Dante nel suo De vulgari eloquentia. Ma affinché non risultiu troppo magniloquente dev’essere integrato con momenti “lirici”.

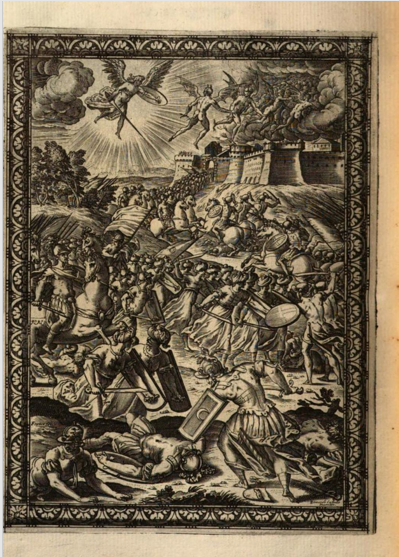

LA GERUSALEMME LIBERATA

L’idea di un poema che celebrasse l’impresa della prima crociata, giunge a Tasso sin da giovanissimo, tanto che già a 15 anni si mette all’opera e compone il primo canto della Gierusalemme. Gli enormi problemi che tale progetto porta con sé non sfuggono al precoce poeta: il rapporto tra storia e fantasia, il concetto di meraviglioso (nonché la presenza di un modello così ingombrante come l’Orlando Furioso), tanto da decidere di rinviare l’opera a tempi più opportuni. Passa solo un anno e comincia a lavorare al Rinaldo, pubblicato a Venezia nel 1562. Questo poema cerca di risolvere il problema del moderno poema eroico: infatti si discuteva se dovesse essere ariostesco, cioè suscitare interesse e piacere attraverso la varietà, o dovesse seguire più pedissequamente il modello omerico o virgiliano. Tasso supera il problema prendendo a modello l’Amadigi del padre, cioè inserendo un solo protagonista all’interno di una serie di avventure. Intorno agli anni ’70 il Tasso lavora alacremente al suo capolavoro che licenzia, nella prima stesura, nel 1575. L’attesa per la pubblicazione presso la corte è enorme: lo stesso duca vorrebbe che l’opera fosse resa pubblica sin da subito. Tasso tuttavia non è esente da dubbi e manda una copia a Padova e una Roma affinché lettori qualificati possano giudicarla. Le critiche giungono (alcune impietose, soprattutto da parte religiosa) e il poeta inizia così il lavoro di revisione; ma intanto il poema comincia a circolare senza il suo permesso. Ciò è dovuto al suo essere rinchiuso a Sant’Anna e non aver alcun controllo su ciò che del suo lavoro venisse fatto fuori. Infatti nel 1581 circola già un’edizione che molto probabilmente contiene in sé alcune correzioni tassiane, (ed è l’opera che noi tutt’oggi leggiamo); ma il poeta continua a lavorarci cercando di cancellare ogni forma potesse allontanare anche il solo sospetto di non essere cattolicamente ortodossa. Uscirà infatti nel 1593, a Roma, la Gerusalemme conquistata. Ma i lettori di un tempo, la critica d’oggi, ritenendo valida l’edizione dell’81 e considerando la Conquistata opera altra rispetto alla Liberata, accettano soltanto quest’ultima come splendido esempio di letteratura del secondo Cinquecento.

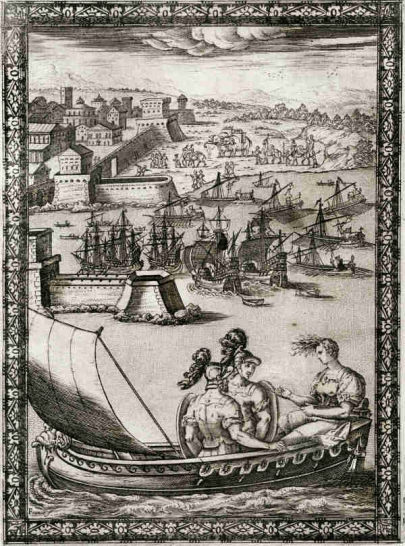

Edizione del 1771

Il tema fondamentale della Gerusalemme Liberata è la guerra dei Cristiani contro i Musulmani promossa da Urbano II durante la prima Crociata e la conquista di Gerusalemme da parte di Goffredo di Buglione nel 1099.

Sante Peranda: Ritratto di Afonso II d’Este (seconda metà del XVI sec.)

Vediamone la struttura e i principali motivi attraverso l’opera stessa:

PROEMIO

(1-5)

Canto l’arme pietose e ’l capitano

che ’l gran sepolcro liberò di Cristo.

Molto egli oprò co ’l senno e con la mano,

molto soffrí nel glorioso acquisto;

e in van l’Inferno vi s’oppose, e in van

s’armò d’Asia e di Libia il popol misto.

Il Ciel gli diè favore, e sotto a i santi

segni ridusse i suoi compagni erranti.

Musa, tu che di caduchi allori

non circondi la fronte in Elicona,

ma su nel cielo infra i beati cori

hai di stelle immortali aurea corona,

tu spira al petto mio celesti ardori,

tu rischiara il mio canto, e tu perdona

s’intesso fregi al ver, s’adorno in parte

d’altri diletti, che de’ tuoi, le carte.

Sai che là corre il mondo ove piú versi

di sue dolcezze il lusinghier Parnaso,

e che ’l vero, condito in molli versi,

i piú schivi allettando ha persuaso.

Cosí a l’egro fanciul porgiamo aspersi

di soavi licor gli orli del vaso:

succhi amari ingannato intanto ei beve,

e da l’inganno suo vita riceve.

Tu, magnanimo Alfonso, il quale ritogli

al furor di fortuna e guidi in porto

me peregrino errante, e fra gli scogli

e fra l’onde agitato e quasi absorto,

queste mie carte in lieta fronte accogli,

che quasi in voto a te sacrate i’ porto.

Forse un dí fia che la presaga penna

osi scriver di te quel ch’or n’accenna.

È ben ragion, s’egli averrà ch’in pace

il buon popol di Cristo unqua si veda,

e con navi e cavalli al fero Trace

cerchi ritòr la grande ingiusta preda,

ch’a te lo scettro in terra o, se ti piace,

l’alto imperio de’ mari a te conceda.

Emulo di Goffredo, i nostri carmi

intanto ascolta, e t’apparecchia a l’armi.

Canto le armi pie e il capitano (Goffredo di Buglione) che liberò il venerabile sepolcro di Cristo (dai musulmani). Egli compì molte imprese con la saggezza e con la forza, molti patimenti subì durante la conquista (di Gerusalemme); e invano l’inferno si oppose alla sua impresa, e invano le diverse popolazioni dell’Asia e dell’Africa, unite insieme, presero le armi (contro di lui). Dio gli fu favorevole ed egli ricondusse sotto le insegne sacre (la croce) i suoi compagni dispersi. // O musa, tu che non circondi la fronte (dei poeti) sull’Elicona con gli allori che hanno vita breve, ma hai una corona d’oro di stelle immortali nel cielo fra i cori dei beati, infondi tu nel mio cuore profondi sentimenti religiosi, illumina tu la mia poesia, e perdonami se intreccio episodi di fantasia e gli eventi storici, se abbellisco in parte le carte con altri piaceri, diversi dai tuoi. // Sai che tutti (il mondo) accorrono là, dove l’ingannevole Parnaso diffonde (versi) maggiormente le sue dolcezze e che la verità storica, se arricchita di versi piacevoli ha persuaso, allettandoli, anche i più restii (ad accettare la verità). Allo stesso modo porgiamo al fanciullo malato (egro) i bordi della tazza (che contiene il farmaco) ricoperti (spersi) di dolce liquido e così egli, ingannato, beve farmaci amari e riacquista la salute dal suo inganno. // Tu, magnanimo Alfonso, che sottrai alla violenza della tempesta (fortuna) e guidi nel porto me, esule disperso, trasportato con forza (agitato) e quasi inghiottito (absorto) dalle onde, accogli benevolmente (in lieta fronte) questo mio poema (carte), che offro a te, come se le avessi consacrate (sacrate) con un voto. Forse un giorno succederà che la mia penna che presagisce (le glorie di Alfonso), avrà l’ardire di scrivere su di te quello che ora è solo accennato. // Se avverrà che il popolo cristiano non sia mai in pace e che, con navi e cavalli, tenti di sottrarre (ritor) la nobile e immeritata preda (il sepolcro di Cristo) ai feroci Turchi (il fero Trace), è cosa giusta (è ben ragion) che ti conceda il potere (scettro) in terra o, se vuoi, il supremo comando dei mari. Emulo di Goffredo, ascolta intanto i miei versi (i nostri carmi) e preparati a combattere.

Questo proemio si può benissimo ripartire in tre elementi fondamentali:

- Stanza 1: vi è la materia del poema, cioè la presa di Gerusalemme da parte di Goffredo di Buglione, nell’ultima fase della guerra. Ma tale stanza è importante anche perché ci mostra la presa di distanza da Ariosto e il modello imperante virgiliano: infatti Canto l’arme pietose e il capitano traduce in modo “letterale” l’Arma virumque cano dell’Eneide; inoltre l’aggettivo pietose rimanda in modo diretto al concetto di pietas virgiliana; il rimarcare poi il nome del protagonista vuole significare, inoltre, ricercare l’unità nel poema, cioè la figura unitaria che non permette di disperdessi in mille rivoli, ma il centro da cui dipartono e poi tornano i protagonisti;

- Stanze 2-3: invocazione alla Musa. Come già chiarito nei Discorsi sull’arte poetica, Tasso intende la Musa come intelligenza angelica capace di ispirare dall’alto una poesia sacra (come in Dante, che nel Paradiso, invita Apollo “Entra nel petto mio, spira tue” ad ispirarlo). Egli, quindi, chiede scusa se, per allettare i lettori, intesse fregi al ver, cioè abbellisce, con il meraviglioso, la verità storica, riprendendo anche qui il concetto classico sia lucreziano che oraziano del miscere utile dulci (mescolare l’utile al dilettevole).

- Stanze 4-5: motivo encomiastico. Tale motivo Tasso lo intreccia con quello personale. Infatti egli è un peregrino che cerca conforto dal duca Alfonso. Ma se i cavalieri erranti (verso 8) vengono richiamati nella giusta via per combattere per la vera fede da Goffredo, il duca, nuovo comandante, chiamerà a sé l’errante Tasso a dargli affetto e protezione.

Goffredo di Buglione in un anacronistico affresco del 1420 ad opera di un anonimo pittore italiano

Goffredo di Buglione in un anacronistico affresco del 1420 ad opera di un anonimo pittore italiano

Quindi il primo canto prosegue con Dio che volge lo sguardo sugli eserciti cristiani e sui loro principi, e vede Goffredo pieno di sacro ardore verso i pagani, ma gli altri principi pieni di brame (amore, gloria personale) che li fanno deviare dal loro vero compito. Allora chiama l’arcangelo Gabriele e gli ordina di andare presso Goffredo e d’imporgli la fine della guerra. A tale scopo, per sua volontà, egli sarà il comandante e chiamerà presso sé tutti gli altri principi per l’alto compito a lui affidato. A questo punto Tasso ci illustrerà i più grandi cavalieri dell’esercito cristiano, tra cui spiccano Tancredi, il cui cuore arde per la pagana Clorinda, che l’ha affascinato mentre bevono su una fontana (ma lei è restia all’amore) e Rinaldo, ancora fanciullo, ispirato da Marte, quando è in assetto da guerra e da Amore, quando è libero dalla corazza. I comandanti, anche su invito di Pietro l’Eremita accettano e si mettono in marcia verso Gerusalemme. Dall’altra parte Aladino, preoccupato, guarda le sue difese.

Canto II: Il diabolico mago Ismeno consiglia ad Aladino di rubare ai cristiani un’immagine della Madonna, che, se posta nella moschea di Gerusalemme, avrebbe reso la città inespugnabile. Ma tale immagine improvvisamente sparisce e Aladino per vendetta decide d’uccidere tutti i cristiani. Affinché ciò non avvenga s’incolpa del misfatto Sofronia, ma Olindo, innamorato di lei, s’incolpa a sua volta per liberarla. A sottrarre i due dalla morte interviene la bella guerriera Clorinda, già apparsa al cavaliere cristiano Tancredi, che se ne innamora perdutamente. Nella seconda parte del canto intervengono gli ambasciatori di Aladino, il mellifluo Alete e l’impetuoso Argante, che invitano Goffredo ad abbandonare l’impresa, se non vorrà anche l’intervento dell’esercito egiziano. Ma Goffredo risponde loro in modo risoluto e s’alza, infine, il grido di sfida di tutto il campo cristiano; ma non viene meno alle consuetudini che si usano verso gli ambasciatori e dona ad Alete un elmo e ad Argante una spada.

Canto III: la narrazione si apre con la marcia risoluta dei cristiani per la conquista di Gerusalemme, al cui approssimarsi si commuovono perché luogo della nascita di Cristo. Dall’alto di una torre vengono scorti ed Erminia li mostra ad Aladino, avendoli conosciuti in quanto è stata loro prigioniera. Clorinda intanto si muove verso i nemici, finché incontra Tancredi:

ERMINIA E TANCREDI, PRIGIONIERI D’AMORE

(17-28)

Porta sí salda la gran lancia, e in guisa

vien feroce e leggiadro il giovenetto,

che veggendolo d’alto il re s’avisa

che sia guerriero infra gli scelti eletto.

Onde dice a colei ch’è seco assisa,

e che già sente palpitarsi il petto:

«Ben conoscer déi tu per sí lungo uso

ogni cristian, benché ne l’arme chiuso.

Chi è dunque costui, che cosí bene

s’adatta in giostra, e fero in vista è tanto?»

A quella, in vece di risposta, viene

su le labra un sospir, su gli occhi il pianto.

Pur gli spirti e le lagrime ritiene,

ma non cosí che lor non mostri alquanto:

ché gli occhi pregni un bel purpureo giro

tinse, e roco spuntò mezzo il sospiro.

Poi gli dice infingevole, e nasconde

sotto il manto de l’odio altro desio:

«Oimè! bene il conosco, ed ho ben donde

fra mille riconoscerlo deggia io,

ché spesso il vidi i campi e le profonde

fosse del sangue empir del popol mio.

Ahi quanto è crudo nel ferire! a piaga

ch’ei faccia, erba non giova od arte maga.

Egli è il prence Tancredi: oh prigioniero

mio fosse un giorno! e no ’l vorrei già morto;

vivo il vorrei, perch’in me desse al fero

desio dolce vendetta alcun conforto.»

Cosí parlava, e de’ suoi detti il vero

da chi l’udiva in altro senso è torto;

e fuor n’uscí con le sue voci estreme

misto un sospir che ’ndarno ella già preme.

Clorinda intanto ad incontrar l’assalto

va di Tancredi, e pon la lancia in resta.

Ferirsi a le visiere, e i tronchi in alto

volaro e parte nuda ella ne resta;

ché, rotti i lacci a l’elmo suo, d’un salto

(mirabil colpo!) ei le balzò di testa;

e le chiome dorate al vento sparse,

giovane donna in mezzo ’l campo apparse.

Lampeggiàr gli occhi, e folgoràr gli sguardi,

dolci ne l’ira; or che sarian nel riso?

Tancredi, a che pur pensi? a che pur guardi?

non riconosci tu l’altero viso?

Quest’è pur quel bel volto onde tutt’ardi;

tuo core il dica, ov’è il suo essempio inciso.

Questa è colei che rinfrescar la fronte

vedesti già nel solitario fonte.

Ei ch’al cimiero ed al dipinto scudo

non badò prima, or lei veggendo impètra;

ella quanto può meglio il capo ignudo

si ricopre, e l’assale; ed ei s’arretra.

Va contra gli altri, e rota il ferro crudo;

ma però da lei pace non impetra,

che minacciosa il segue, e: «Volgi» grida;

e di due morti in un punto lo sfida.

Percosso, il cavalier non ripercote,

né sí dal ferro a riguardarsi attende,

come a guardar i begli occhi e le gote

ond’Amor l’arco inevitabil tende.

Fra sé dicea: «Van le percosse vote

talor, che la sua destra armata stende;

ma colpo mai del bello ignudo volto

non cade in fallo, e sempre il cor m’è colto.»

Risolve al fin, benché pietà non spere,

di non morir tacendo occulto amante.

Vuol ch’ella sappia ch’un prigion suo fere

già inerme, e supplichevole e tremante;

onde le dice: «O tu, che mostri avere

per nemico me sol fra turbe tante,

usciam di questa mischia, ed in disparte

i’ potrò teco, e tu meco provarte.

Cosí me’ si vedrà s’al tuo s’agguaglia

il mio valore». Ella accettò l’invito:

e come esser senz’elmo a lei non caglia,

gía baldanzosa, ed ei seguia smarrito.

Recata s’era in atto di battaglia

già la guerriera, e già l’avea ferito,

quand’egli: «Or ferma», disse «e siano fatti

anzi la pugna de la pugna i patti».

Fermossi, e lui di pauroso audace

rendé in quel punto il disperato amore.

«I patti sian», dicea «poi che tu pace

meco non vuoi, che tu mi tragga il core.

Il mio cor, non piú mio, s’a te dispiace

ch’egli piú viva, volontario more:

è tuo gran tempo, e tempo è ben che trarlo

omai tu debbia, e non debb’io vietarlo.

Ecco io chino le braccia, e t’appresento

senza difesa il petto: or ché no ’l fiedi?

vuoi ch’agevoli l’opra? I’ son contento

trarmi l’usbergo or or, se nudo il chiedi».

Distinguea forse in piú duro lamento

i suoi dolori il misero Tancredi,

ma calca l’impedisce intempestiva

de’ pagani e de’ suoi che soprarriva.

Paolo Finoglio: Tancredi e Clorinda

Paolo Finoglio: Tancredi e Clorinda

Impugna così saldamente la lunga lancia ed avanza in un modo al contempo gentile e fiero il giovane (Tancredi) che, vedendolo dalla torre, il re (Aladino) suppone che sia scelto fra i guerrieri eletti. Quindi dice a colei (Erminia) che sta seduta vicina a lui e che già sente battere forte il cuore: «Per averli frequentati a lungo, tu devi ben conoscere tutti i cristiani, anche se sono nascosti nelle loro armature. // Chi è dunque costui, che si prepara così bene al combattimento ed è così fiero nell’aspetto?» Ad Erminia, invece della risposta, viene sulle labbra un sospiro e negli occhi il pianto. Ella trattiene i sospiri e le lacrime ma non fino al punto di non mostrarli per nulla: un delicato rossore si diffonde intorno agli occhi gonfi di pianto e il sospiro a metà si fa rauco. // Poi, fingendo e nascondendo sotto un falso odio un diverso desiderio (l’amore per Tancredi) dice ad Aladino: «Ahimè! Lo conosco bene ed ho buoni motivi per riconoscerlo tra altri mille cavalieri, poiché spesso lo vidi riempire i campi di battaglia e le fosse del sangue del mio popolo. Ah quanto è crudele nel colpire! Per guarire le ferite da lui inferte non servono le erbe medicamentose né la magia. // Egli è il principe Tancredi: oh fosse mio prigioniero un giorno! E non lo vorrei morto, lo vorrei vivo, perché la dolce vendetta possa dare qualche sollievo al mio crudele desiderio». Così ella parlava, e chi ascoltava le sue parole ne interpretava in altro modo il senso; e mescolato con le sue ultime parole uscì un sospiro, che invano lei tentò di soffocare. // Clorinda intanto va a contrastare l’assalto di Tancredi, lancia in resta. Si colpirono sulle visiere degli elmi e i pezzi delle lance infrante volarono alti, a Clorinda rimase scoperta una parte del volto, perché rotti i lacci che lo tenevano fermo, l’elmo le cadde dalla testa; ella si rivelò quindi, in mezzo al campo di battaglia, come una giovane donna dai capelli biondi sparsi al vento. // I suoi occhi lampeggiarono e i suoi sguardi furono folgoranti, dolci anche nella rabbia: come sarebbero, allora, nella gioia dell’amore? Tancredi, a che cosa pensi ancora? Che cosa guardi ancora? Non riconosci quel viso altero? Questo è il viso per cui ardi tutto d’amore, te lo dica il tuo cuore dove è impressa la sua immagine. Questo è la donna che vedesti rinfrescarsi la fronte nella fonte solitaria. // Tancredi, che prima non aveva badato al pennacchio e all’insegna raffigurata nello scudo, ora vedendola rimane impietrito; lei si copre per quanto può il capo nudo e attacca Tancredi: egli indietreggia, va all’assalto di altri guerrieri ruotando la spada crudele, ma non ottiene tregua da lei, che lo segue minacciosa e grida: «Girati» e di due morti insieme lo minaccia. // Colpito, il cavaliere non risponde ai colpi, e non è accorto a difendersi dalla spada come, invece, è attento a contemplare i begli occhi e il volto da cui Amore tende l’arco al quale non si può sfuggire. Diceva fra sé: «A volte vanno a vuoto i colpi portati dal suo braccio, mai un colpo del suo bel volto cade nel vuoto: il mio cuore né è sempre colpito». // Decide infine, benché non speri in alcuna pietà, di non morire tacendo come un amante segreto. Vuole che lei sappia che sta colpendo un suo prigioniero indifeso, supplice e tremante, per cui le dice: «O tu, che fra tutti questi combattenti sembri avere solo me come nemico, usciamo da questa mischia così io potrò misurarmi in disparte con te, e tu provarti con me. // Così si vedrà se al tuo valore si avvicina il mio». Ella accettò l’invito e, come se l’essere senza elmo non le importasse, andava baldanzosa ed egli la seguiva smarrito. Già si era disposta a combattere e già aveva ferito Tancredi, quando egli disse: «Fermati, prima che il duello inizi, ne siano fissate le regole» // Lei si fermò, e l’amore disperato rese coraggioso lui che fino a quel punto era stato timoroso. Diceva: «I patti siano, poiché non vuoi essere in pace con me, che allora tu mi strappi il cuore. Il mio cuore, che non è più mio, se tu non vuoi che viva, è pronto ad accettare la morte: esso è tuo da molto tempo, e ora che tu lo prenda ed io non debba impedirtelo. // Ecco, io abbasso le braccia e ti offro il petto senza difesa: perché non lo colpisci? Vuoi che ti agevoli l’opera? Io sono contento di togliermi la corazza, proprio ora, se vuoi che il mio petto sia nudo». Il povero Tancredi forse avrebbe potuto esprimersi con parole più struggenti il suo profondo tormento, ma glielo impedì il sopraggiungere inopportuno delle truppe pagane e cristiane.

Tancredi d’Altavilla

L’inizio del canto è ripreso dal modello omerico e prende il nome di teichoscopìa (guardare dall’alto delle mura della città): come Elena indica a Priamo i grandi eroi dell’esercito greco, Erminia fa lo stesso con i cavalieri cristiani. Ma qui l’episodio omerico si complica sentimentalmente, trasformando un episodio epico in un episodio lirico. Infatti quello che emerge in questo passo del terzo canto è uno dei temi che contraddistinguerà l’intera opera: il tema dell’amore impossibile. Infatti gli episodi sono due e ambedue strettamente legati: Erminia dalla torre vede Tancredi, di cui è fortemente innamorata, ma egli non può riamarla perché è a sua volta profondamente innamorato di Clorinda, che rifiuta il suo amore, perché donna-guerriera. Quindi Erminia e Clorinda, musulmane entrambe, rappresentano donne contrapposte: l’una tutta emozioni, l’altra tutta azione; e vengono significativamente posta una sull’alto di una torre; l’altra in pieno campo di battaglia. Tancredi, preda, da ambedue è disegnato come “passivo”: sordo all’amore di Erminia, succube di Clorinda. Non è un caso che egli impetri il suo amore, svestendosi della propria identità di cavaliere e addirittura della propria vita. Ma non ultimo, nella parte iniziale, la duplicità delle parole tassiane nel discorso di Erminia, ed è l’autore stesso a significarci l’ambiguità di fondo quando afferma de’ suoi detti il vero da chi l’udiva in altro senso è torto.

Il canto prosegue con l’approcciarsi dell’esercito pagano in fuga e del cristiano all’inseguimento. Un soldato di questi, passando dietro a Clorinda, vede parte del capo scoperta e la ferisce lievemente. Appena Tancredi se ne accorge, lo ferisce e alla sua fuga si dà all’inseguimento. Clorinda, li guarda un po’, poi si unisce ai suoi compagni e caccia i cristiani che può colpire e fugge da quelli che potrebbero a loro volta colpire. I soldati pagani indietreggiano e tentano di ripiegare dentro le mura. I cristiani vengono quasi accerchiati dal loro ripiegamento; infatti Argante, collocato su una collina, li attacca con un piccolo drappello d’artiglieria. Si riaccende la battaglia, da una parte Clorinda ed Armida, dall’altra il principe Dudone, danno vita ad un intenso scontro, finché giungono Tancredi e Rinaldo che riescono a indebolire il fronte avversario. Argante riceve da Tancredi un colpo, ma il suo cavallo è colpito; mentre tenta di liberarsi, Argante uccide Dudone, proprio con la spada, dono di Goffredo. Rinaldo vorrebbe sin da subito vendicare il cavaliere ucciso, ma viene fermato da Goffredo che decide di scavare fossati e trincee attorno alla città. Si fanno solenni esequie verso Dudone. Subito dopo si entra nella foresta da cui trarre la legna per fabbricare le armi d’assedio.

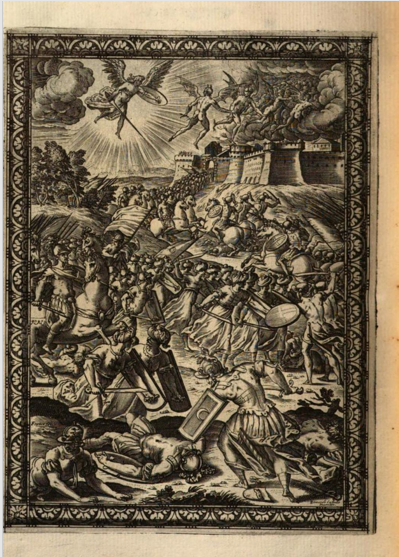

Immagine per il canto IV

Canto IV: Il Diavolo, deciso di difendere la città dai cristiani, indice un concilio:

IL CONCILIO INFERNALE

(3-6)

Chiama gli abitator de l’ombre eterne

il rauco suon de la tartarea tromba.

Treman le spaziose atre caverne,

e l’aer cieco a quel romor rimbomba;

né sí stridendo mai da le superne

regioni del cielo il folgor piomba,

né sí scossa giamai trema la terra

quando i vapori in sen gravida serra.

Tosto gli dèi d’Abisso in varie torme

concorron d’ogn’intorno a l’alte porte.

Oh come strane, oh come orribil forme!

quant’è ne gli occhi lor terrore e morte!

Stampano alcuni il suol di ferine orme,

E ’n fronte umana han chiome d’angui attorte,

e lor s’aggira dietro immensa coda

Che quasi sferza si ripiega, e snoda.

Qui mille immonde Arpie vedresti e mille

Centauri e Sfingi e pallide Gorgoni,

molte e molte latrar voraci Scille,

e fischiar Idre e sibilar Pitoni,

e vomitar Chimere atre faville,

e Polifemi orrendi e Gerioni;

e in novi mostri, e non piú intesi o visti,

diversi aspetti in un confusi e misti.

Chiama i diavoli dell’inferno il suono rauco della tromba infernale. Tremano gli scuri anfratti e l’aria nera rimbomba a quel rumore; mai la folgore piomba dall’alto del cielo in modo così assordante, mai la terra trema scossa dai vapori che piena trattiene. // Subito gli dei infernali accorrono da tutte le parti in varie schiere verso la reggia di Satana. Oh, che forme orribili; oh, che forme strane! Quanto terrore e morte c’è nei loro sguardi! Alcuni camminano con i piedi d’animali feroci e hanno sulla fronte capelli di serpenti ritorti e dietro loro c’è un’immensa coda, che sferza, si piega e si snoda. // Qui si possono vedere tantissime orribili Arpie, e tantissimi Centauri, Sfingi, pallide Gorgoni, moltissime Scille lamentarsi latrando, Idri soffiare, Pitoni strisciare e le Chimere vomitare scure scintille e spaventosi Polifemi e Gerioni; ed anche nuovi mostri, mai sentiti e visti, mescolati e confusi in diverse forme.

In questo passo, il poeta mostra una straordinaria capacità di utilizzare diverse fonti: la prima è soprattutto virgiliana, ma non manca la lettura attenta di Dante e degli scrittori cristiani del Cinquecento.

In questo concilio si decide che il mago Idraote, re di Damasco, ordini a sua nipote Armida di recarsi in campo cristiano in apparenza per chiedere ai cavalieri aiuto, in realtà per distoglierli dalla guerra:

LA MAGA ARMIDA

(29-36)

Argo non mai, non vide Cipro o Delo

d’abito o di beltà forme sí care:

d’auro ha la chioma, ed or dal bianco velo

traluce involta, or discoperta appare.

Cosí, qualor si rasserena il cielo,

or da candida nube il sol traspare,

or da la nube uscendo i raggi intorno

piú chiari spiega e ne raddoppia il giorno.

Fa nove crespe l’aura al crin disciolto,

che natura per sé rincrespa in onde;

stassi l’avaro sguardo in sé raccolto,

e i tesori d’amore e i suoi nasconde.

Dolce color di rose in quel bel volto

fra l’avorio si sparge e si confonde,

ma ne la bocca, onde esce aura amorosa,

sola rosseggia e semplice la rosa.

Mostra il bel petto le sue nevi ignude,

onde il foco d’Amor si nutre e desta.

Parte appar de le mamme acerbe e crude,

parte altrui ne ricopre invida vesta:

invida, ma s’a gli occhi il varco chiude,

l’amoroso pensier già non arresta,

ché non ben pago di bellezza esterna

ne gli occulti secreti anco s’interna.

Come per acqua o per cristallo intero

trapassa il raggio, e no ’l divide o parte,

per entro il chiuso manto osa il pensiero

sí penetrar ne la vietata parte.

Ivi si spazia, ivi contempla il vero

di tante meraviglie a parte a parte;

poscia al desio le narra e le descrive,

e ne fa le sue fiamme in lui piú vive.

Lodata passa e vagheggiata Armida

fra le cupide turbe, e se n’avede.

No ’l mostra già, benché in suo cor ne rida,

e ne disegni alte vittorie e prede.

Mentre, sospesa alquanto, alcuna guida

che la conduca al capitan richiede,

Eustazio occorse a lei, che del sovrano

principe de le squadre era germano.

Come al lume farfalla, ei si rivolse

a lo splendor de la beltà divina,

e rimirar da presso i lumi volse

che dolcemente atto modesto inchina;

e ne trasse gran fiamma e la raccolse

come da foco suole esca vicina,

e disse verso lei, ch’audace e baldo

il fea de gli anni e de l’amore il caldo:

«Donna, se pur tal nome a te conviensi,

ché non somigli tu cosa terrena,

né v’è figlia d’Adamo in cui dispensi

cotanto il Ciel di sua luce serena,

che da te si ricerca? ed onde viensi?

qual tua ventura o nostra or qui ti mena?

Fa’ che sappia chi sei, fa’ ch’io non erri

ne l’onorarti; e s’è ragion, m’atterri»

Risponde: «Il tuo lodar troppo alto sale,

né tanto in suso il merto nostro arriva.

Cosa vedi, signor, non pur mortale,

ma già morta a i diletti, al duol sol viva;

mia sciagura mi spinge in loco tale,

vergine peregrina e fuggitiva.

Ricovro al pio Goffredo, e in lui confido

tal va di sua bontate intorno il grido.

Mai Argo, mai Cipro, né Delo videro un così bel portamento o un così bel corpo: (Armida) ha i capelli biondi ed appaiono ora avvolti da un velo bianco, ora completamente scoperti. Così, a volte si rasserena il cielo, o il sole appare appena coperto da una candida nube, oppure i raggi del sole, uscendo dietro una nuvola, si irradiano più chiari e raddoppiano la loro luminosità. // L’aria intorno le crea nuovi riccioli, già per natura ondulati. Il timido sguardo sta chiuso in sé e nasconde le sue armi d’amore e i suoi sguardi. Dolce color rosa si sparge e si mescola in quel bel volto bianco come l’avorio, ma nella bocca, da cui escono sospiri d’amore, sola e semplice risplende la rosa (il color rosa). // Mostra il petto il suo candore, da cui trova alimento il fuoco d’Amore. Appare una parte delle mammelle turgide e crudeli (per le ferite d’amore), un’altra la nasconde la gelosa veste; gelosa, ma se sottrae allo sguardo (le bellezze custodite) il pensiero d’amore non si ferma, perché non appagato da ciò che appare, s’addentra nei segreti interni. // Come un raggio di luce attraversa l’acqua o il cristallo rimanendo intero senza dividerlo o frantumarlo, il pensiero osa entrare così profondamente nei luoghi ricoperti dalla veste. Qui trova spazio e trova la certezza di tanta meraviglia in ogni parte; poi (il pensiero) le racconta e le descrive al desiderio, e rende le fiamme d’amore ancor più vive. // Lodata e desiderata passa Armida tra i desiderosi soldati e se ne rende conto. Non lo dà a vedere, benché ne goda e ne tragga motivo per progettare vittorie amorose e prede di amanti: Mentre piuttosto dubbiosa chiede che qualcuno la guidi dal capitano, Eustazio si presentò a lei, che era fratello minore del capo delle truppe cristiane. // Come una farfalla verso la luce, egli volle ammirare da vicino gli occhi (di Armida), che un atto di pudore fa dolcemente abbassare e ne derivò una gran fiamma d’amore e la raccolse come dal fuoco è solito raccogliere un’esca vicina, e disse verso la donna, che lo rendevano audace e e fiero nella giovanile età e pronto all’amore: // «Donna, se tale nome a te si conviene, perché non somigli a una donna terrena, non c’è figlia d’Adamo in cui il Cielo abbia voluto mostrare così tanto la sua serena luce, che cosa stai cercando? E da dove vieni? Quale tuo o nostro destino, ti conduce qui? Dimmi chi sei, affinché io non erri nel renderti onore e se è giusto che io mi prostri davanti a te, come cosa divina». // Risponde: «La tua lode vola troppo in alto, non così il nostro merito. Tu vedi una donna, o cavaliere, non solo mortale, ma già morta ai piaceri e viva solo al dolore; la mia sventura mi spinge in questo luogo, vergine pellegrina e in fuga. Mi rifugio presso il pio Goffredo, e confido in lui, tale è la fama della sua virtù».

L’apparizione di Armida rappresenta la sensualità, l’eros represso dei cavalieri, che attraverso lei riscoprono il loro essere uomini peccatori e non cavalieri integerrimi al cospetto di Dio (così si presenta a lei Eustazio, fratello più giovane di Goffredo). Ma lei, proprio per questo è demoniaca, così come l’austero medioevo aveva disegnato la donna, così come la Chiesa controriformistica voleva riproporre: il poeta indugia sul suo corpo, come un guerriero fa di fronte ad un’apparizione estranea, inusuale in un campo di battaglia; i capelli e il bianco viso rimandano ad una ispirazione petrarchesca, ma Tasso va oltre e ci fa soffermare lo sguardo sulle mammelle, trattenute a stento da una veste e sul pensiero che varca l’abito alla scoperta della sua nudità. La voluttà dei sensi contro il dovere della guerra; nel periodo tassiano peccato contro salvezza.

Jacques Blanchard: Armida

Quindi Eustazio la porta da Goffredo, a cui lei racconta, da attrice consumata le sue peripezie: figlia del re di Damasco, rimasta orfana fu affidata allo zio. Costui pensa di farne la moglie del figlio, ma quest’ultimo è rozzo e villano, pertanto rifiuta le nozze. Il malvagio zio, temendola in quanto erede legittima, pensa di darle il veleno, ma, avvisata dal ministro Aronte, fugge, e si rifugia nel suo castello. L’usurpatore, diffamandola, vuole attaccar battaglia contro ambedue. Per questo lei chiede aiuto a Goffredo offrendogli tributi e fedeltà, se l’aiuterà ad ottenere la libertà. Ma Goffredo non fidandosi e temendo d’indebolire l’esercito, promette d’aiutarla dopo aver liberato Gerusalemme. Allora lei scoppia in un pianto disperato, maledicendo la propria sfortuna. Eustazio prende le sue difese e, adducendo la norma cavalleresca secondo cui un cavaliere di ventura deve difendere una donna, convince molti cavalieri. A Goffredo non rimane che affidarle dieci cavalieri, scelti proprio da Eustazio.

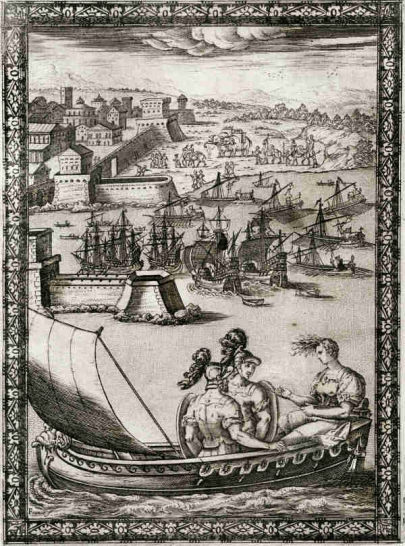

Canto V: strettamente legato al precedente. Armida con le armi ammaliatrici cerca di conquistare quanti più cavalieri possibili, per indebolire l’esercito avversario. Nel frattempo Goffredo dispone che i cavalieri di ventura eleggano un capo in sostituzione di Dudone. Eustazio lo chiede a Rinaldo, sperando in un suo rifiuto. Ma la candidatura di Rinaldo irrita Gernando, orgoglioso discendente del re di Svezia. Spinto da una furia infernale la sua ira cresce a tal punto che non esita ad oltraggiare Rinaldo in campo aperto: il giovane cavaliere, colpito nell’onore, allora sfida apertamente Gernando e lo uccide. Il gesto di Rinaldo non può essere, tuttavia, ignorato; accusato da Arnaldo e difeso da Tancredi, vene consigliato dallo stesso Goffredo ad allontanarsi dal campo, finché le acque non si plachino. Intanto Armida continua la sua opera di seduzione anche con Tancredi e Goffredo: ma il primo non si lascia irretire, fermo nella pietas cristiana e nell’esperienza della vita e il secondo ha il cuore occupato solo dalla bella Clorinda. Nel giorno stabilito Armida si presenta a Goffredo per ricevere l’aiuto promesso; il Capitano fa scrivere i nomi dei cavalieri e li fa porre in un’urna da cui vengono estratti i nomi dei dieci “fortunati” che partiranno con lei; ma altri, come Eustazio, la seguono. Alla fine arriva un messaggero polveroso che annuncia a Goffredo l’arrivo dell’esercito egiziano.

Canto VI: Il re Aladino sovrintende ai lavori di rafforzamento per Gerusalemme, ma Argante gli rimprovera di essere poco coraggioso; quindi propone una sfida con cinque grandi cavalieri cristiani. Viene mandato un araldo in campo cristiano: la proposta viene accettata. Argante esce dalla città accompagnato da Clorinda e da mille cavalieri, secondo la volontà del re Aladino. Va incontro a lui Tancredi, ma vista Clorinda e rimanendone ammaliato cerca di raggiungerla; allora si lancia in duello Ottone, che viene abbattuto; Tancredi, infine, si riprende e ingaggia un grandioso duello con Argante: ma la notte interrompe il combattimento e i due vengono divisi. Tutti hanno ammirato l’arduo scontro tra i due campioni, solo Erminia ha sofferto vedendo il duello dalla torre del castello. Vuole ora accorrere dall’amato e curargli la ferite, col cuore che oscilla tra l’amore per Tancredi e l’onore per la sua bandiera. Erminia, infine, decisa per l’amore, vedendo le armi di Clorinda appese alla parete, decide di vestirsene, di uscire dalla città, sicura che le guardie non l’avrebbero fermata, e di andare verso il campo cristiano.

ERMINIA NELLA NOTTE

(90-103)

Essa veggendo il ciel d’alcuna stella

già sparso intorno divenir piú nero,

senza fraporvi alcuno indugio appella

secretamente un suo fedel scudiero

ed una sua leal diletta ancella,

e parte scopre lor del suo pensiero.

Scopre il disegno de la fuga, e finge

ch’altra cagion a dipartir l’astringe.

Lo scudiero fedel súbito appresta

ciò ch’al lor uopo necessario crede.

Erminia intanto la pomposa vesta

si spoglia, che le scende insino al piede,

e in ischietto vestir leggiadra resta

e snella sí ch’ogni credenza eccede;

né, trattane colei ch’a la partita

scelta s’avea, compagna altra l’aita.

Co ’l durissimo acciar preme ed offende

il delicato collo e l’aurea chioma,

e la tenera man lo scudo prende,

pur troppo grave e insopportabil soma.

Cosí tutta di ferro intorno splende,

e in atto militar se stessa doma.

Gode Amor ch’è presente, e tra sé ride,

come allor già ch’avolse in gonna Alcide.

Oh! con quanta fatica ella sostiene

l’inegual peso e move lenti i passi,

ed a la fida compagnia s’attiene

che per appoggio andar dinanzi fassi.

Ma rinforzan gli spirti Amore e spene

e ministran vigore a i membri lassi,

sí che giungono al loco ove le aspetta

lo scudiero, e in arcion sagliono in fretta.

Travestiti ne vanno, e la piú ascosa

e piú riposta via prendono ad arte,

pur s’avengono in molti e l’aria ombrosa

veggon lucer di ferro in ogni parte;

ma impedir lor viaggio alcun non osa,

e cedendo il sentier ne va in disparte,

ché quel candido ammanto e la temuta

insegna anco ne l’ombra è conosciuta.

Erminia, benché quinci alquanto sceme

del dubbio suo, non va però secura,

ché d’essere scoperta a la fin teme

e del suo troppo ardir sente or paura;

ma pur, giunta a la porta, il timor preme

ed inganna colui che n’ha la cura.

«Io son Clorinda», disse «apri la porta,

ché ’l re m’invia dove l’andare importa».

La voce feminil sembiante a quella

de la guerriera agevola l’inganno

(chi crederia veder armata in sella

una de l’altre ch’arme oprar non sanno?),

sí che ’l portier tosto ubidisce, ed ella

n’esce veloce e i duo che seco vanno;

e per lor securezza entro le valli

calando prendon lunghi obliqui calli.

Ma poi ch’Erminia in solitaria ed ima

parte si vede, alquanto il corso allenta,

ch’i primi rischi aver passati estima,

né d’esser ritenuta omai paventa.

Or pensa a quello a che pensato in prima

non bene aveva; ed or le s’appresenta

difficil piú ch’a lei non fu mostrata

dal frettoloso suo desir, l’entrata.

Vede or che sotto il militar sembiante

ir tra feri nemici è gran follia;

né d’altra parte palesarsi, inante

ch’al suo signor giungesse, altrui vorria.

A lui secreta ed improvisa amante

con secura onestà giunger desia;

onde si ferma, e da miglior pensiero

fatta piú cauta parla al suo scudiero:

«Essere, o mio fedele, a te conviene

mio precursor, ma sii pronto e sagace.

Vattene al campo, e fa’ ch’alcun ti mene

e t’introduca ove Tancredi giace,

a cui dirai che donna a lui ne viene

che gli apporta salute e chiede pace:

pace, poscia ch’Amor guerra mi move,

ond’ei salute, io refrigerio trove;

e ch’essa ha in lui sí certa e viva fede

ch’in suo poter non teme onta né scorno.

Di’ sol questo a lui solo; e s’altro ei chiede,

di’ non saperlo e affretta il tuo ritorno.

Io (ché questa mi par secura sede)

in questo mezzo qui farò soggiorno».

Cosí disse la donna, e quel leale

gía veloce cosí come avesse ale.

E ’n guisa oprar sapea, ch’amicamente

entro a i chiusi ripari era raccolto,

e poi condotto al cavalier giacente,

che l’ambasciata udia con lieto volto;

e già lasciando ei lui, che ne la mente

mille dubbi pensier avea rivolto,

ne riportava a lei dolce risposta:

ch’entrar potrà, quando piú lice, ascosta.

Ma ella intanto impaziente, a cui

troppo ogni indugio par noioso e greve,

numera fra se stessa i passi altrui

e pensa: «or giunge, or entra, or tornar deve».

E già le sembra, e se ne duol, colui

men del solito assai spedito e leve.

Spingesi al fine inanti, e ’n parte ascende

onde comincia a discoprir le tende.

Era la notte, e ’l suo stellato velo

chiaro spiegava e senza nube alcuna

e già spargea rai luminosi e gelo

di vive perle la sorgente luna.

L’innamorata donna iva co ’l cielo

le sue fiamme sfogando ad una ad una,

e secretari del suo amore antico

fea i muti campi e quel silenzio amico.

Julien de Parme. Erminia indossa l’armatura di Clorinda (1775)

Julien de Parme. Erminia indossa l’armatura di Clorinda (1775)