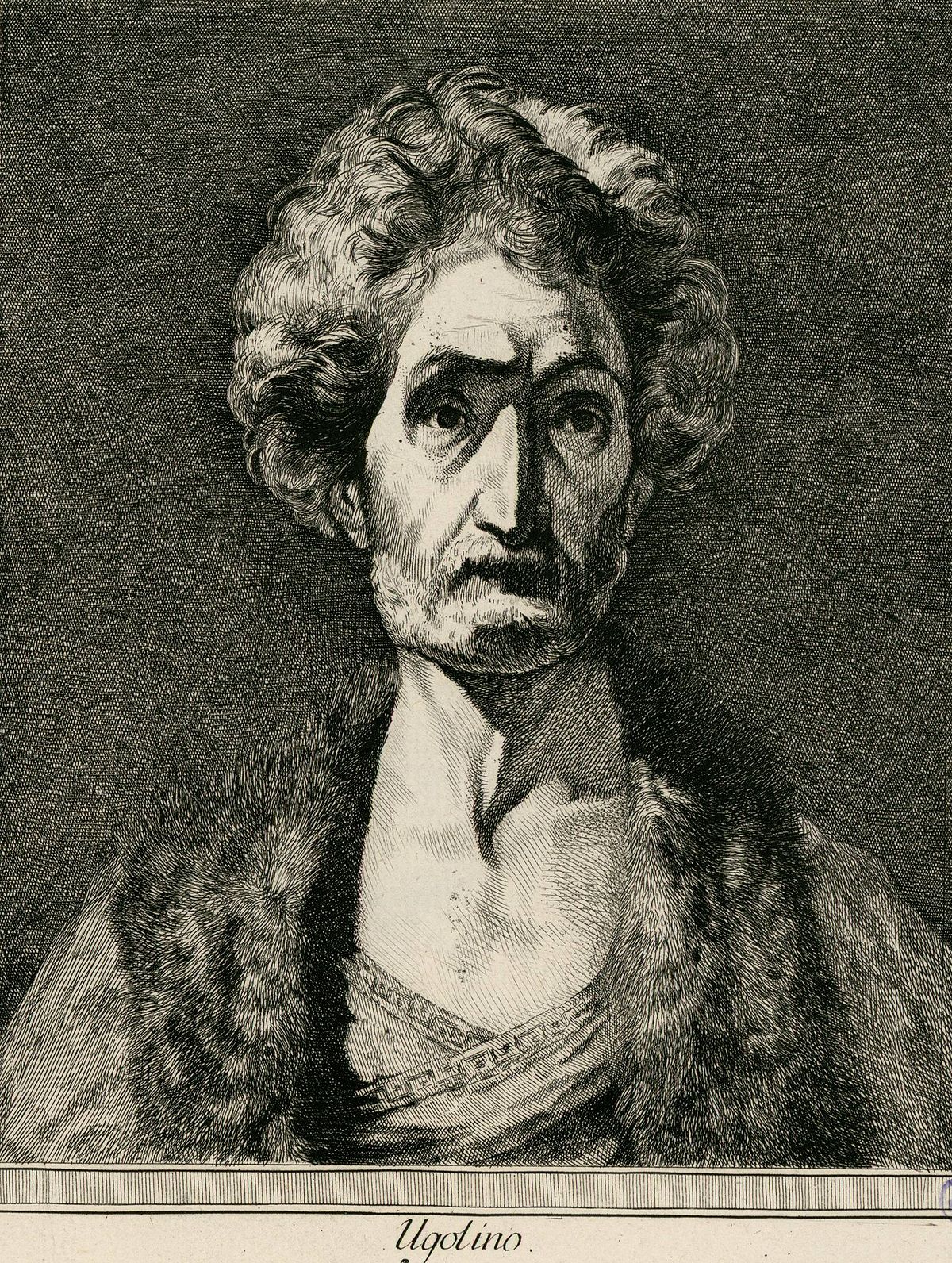

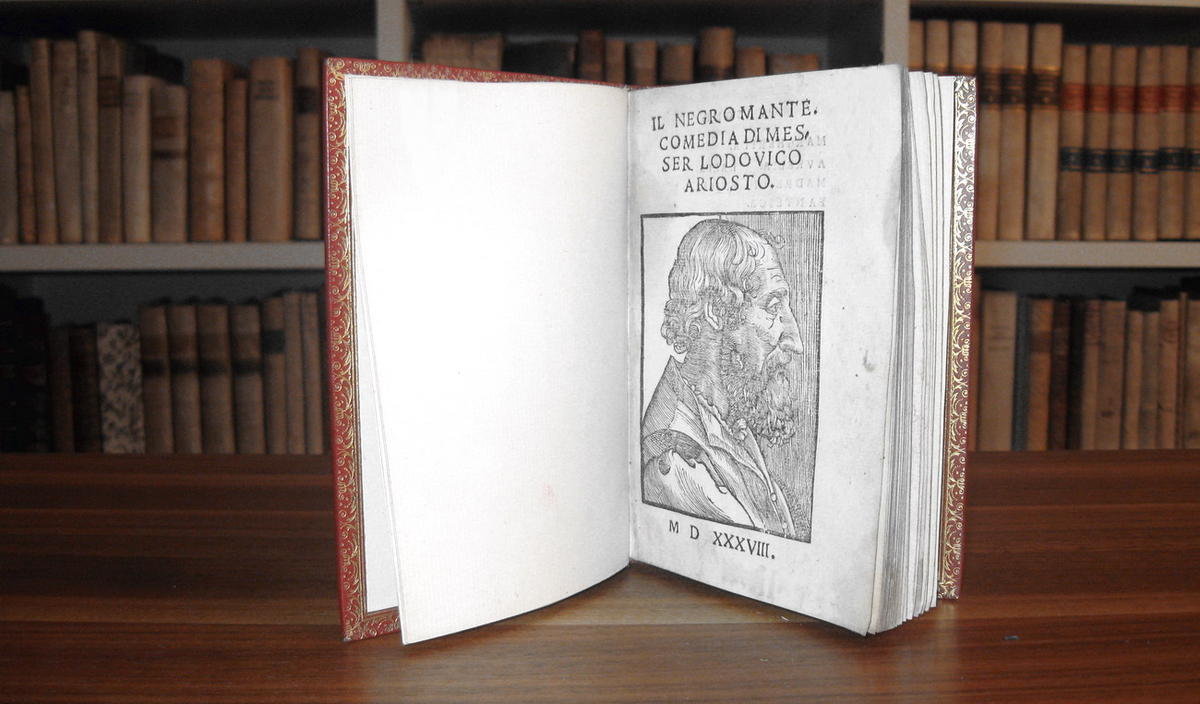

Tiziano: Ritratto di Ludovico Ariosto (1510)

Ludovico Ariosto nasce a Reggio Emilia nel 1474 da Nicolò, capitano nella città appartenente ai domini estensi, e dalla nobildonna Daria Malaguzzi. Trascorre la prima giovinezza a Rovigo, al seguito paterno, lì recatosi per la guerra che gli Estensi conducevano contro Venezia. Al compimento dei dieci anni, fa rientro a Ferrara, dove riceve i primi rudimenti letterati da un precettore che lo fa innamorare della cultura latina, nonostante fosse spinto dal padre a seguire studi giuridici, verso i quali mostra scarso interesse.

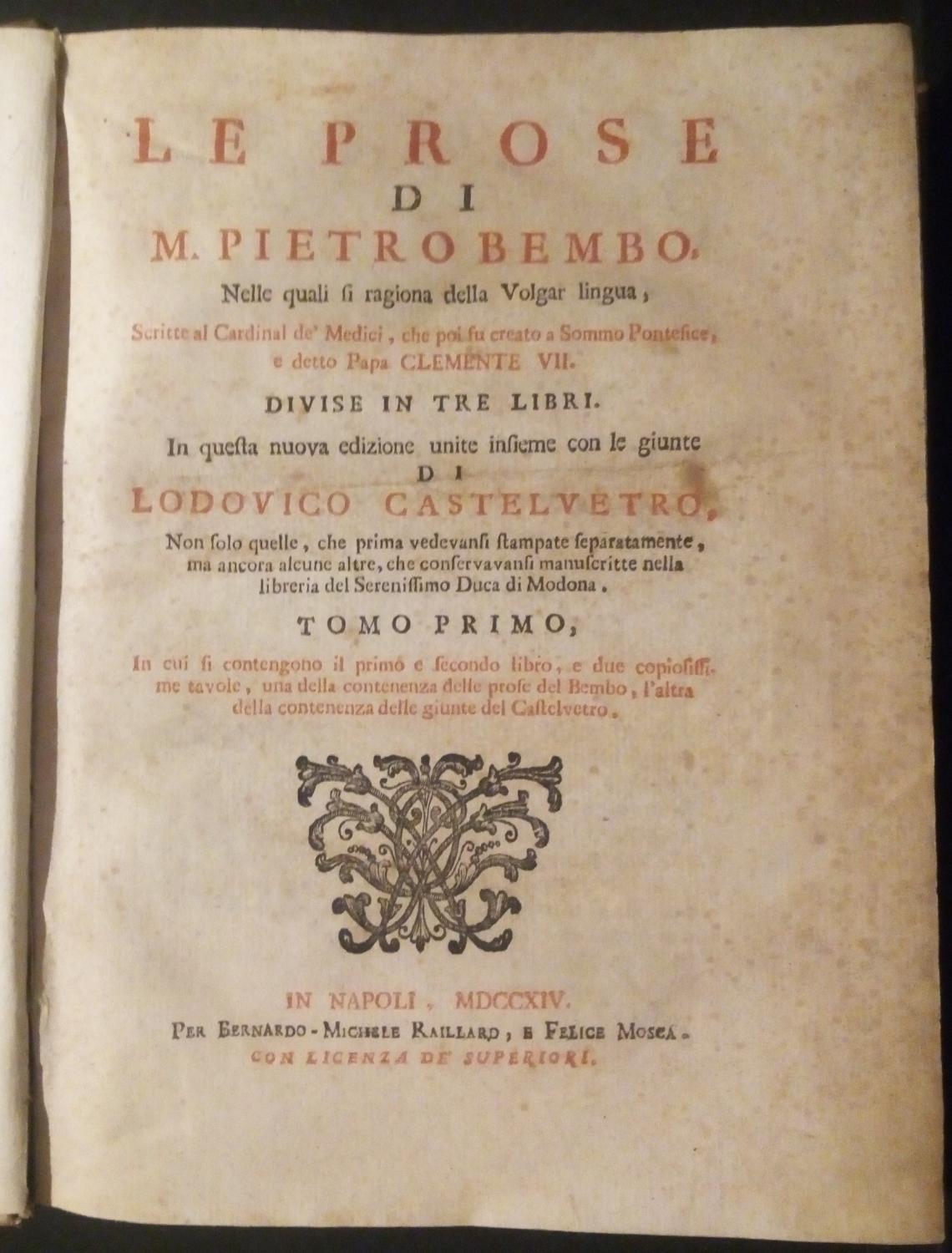

Ferrara, nonostante la sua precarietà politica, vive in questo periodo un forte vitalismo culturale, dove Ariosto passerà quasi tutta la sua vita e dove verrà in contatto con un numero vario di artisti, tra cui ricordiamo Dosso Dossi e letterati che la città estense allora ospitava. Conosce, tra gli altri, Pietro Bembo, autore delle Prose della vulgar lingua: alla sua amicizia, molto probabilmente, sono collegati i Carmina in latino, ispirati soprattutto alla poesia oraziana e agli elegiaci Tibullo e Properzio.

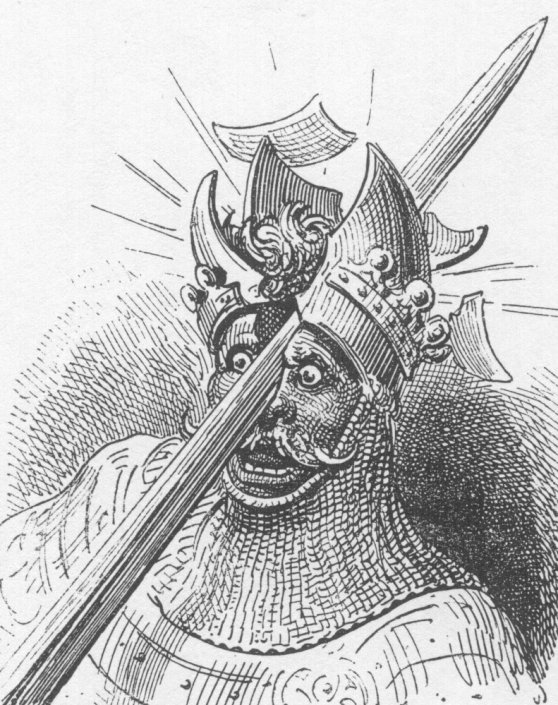

Tiziano: Ritratto di Ippolito d’Este

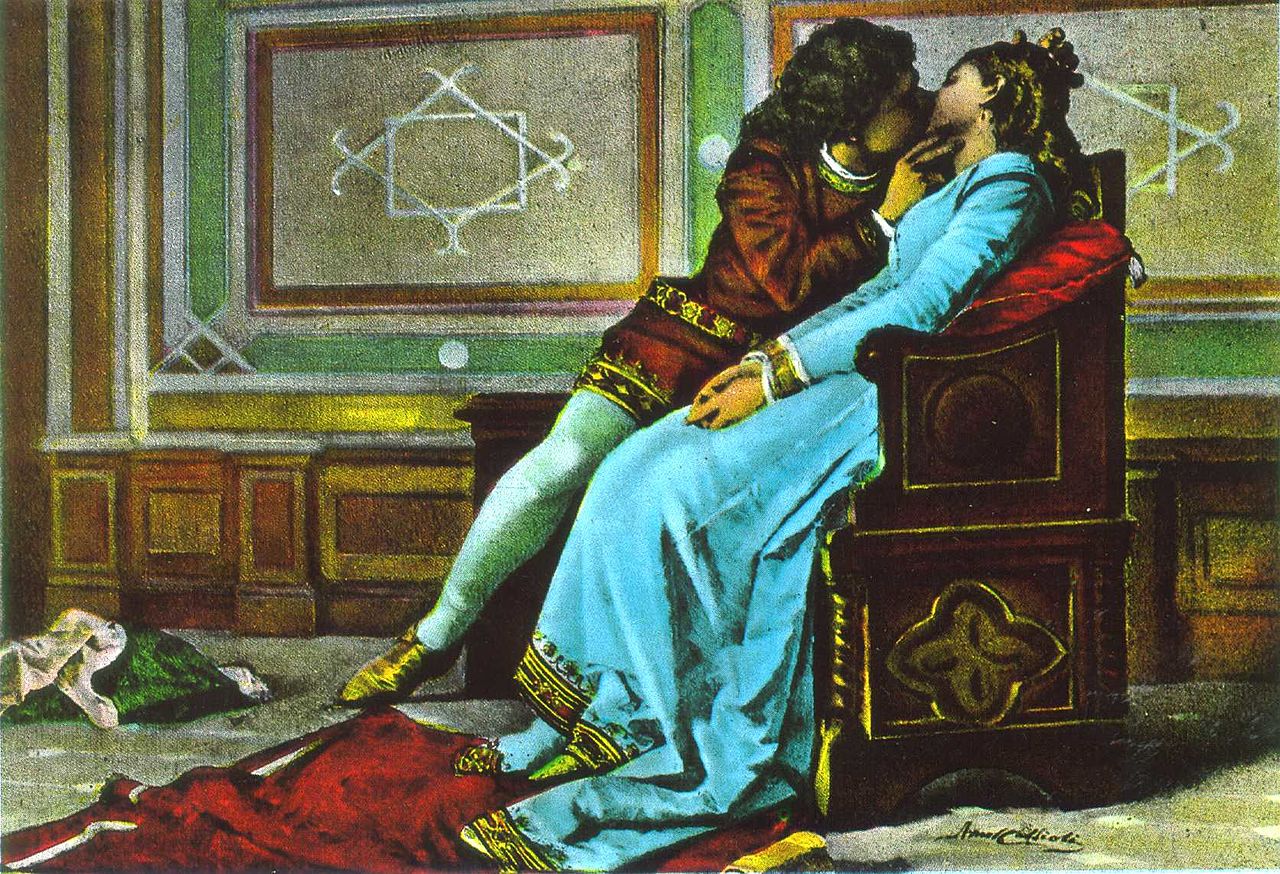

Sono, per il nostro autore, anni molto felici, fra feste e spettacoli teatrali, cui offre una serie rappresentazioni riprese dall’autore latino Plauto; ma tale spensieratezza verrà interrotta nel 1500 dall’improvvisa morte paterna. Ludovico si trova a sobbarcarsi tutte le incombenze familiari: primo di dieci tra fratelli e sorelle e con a carico la madre, deve assumere la responsabilità del loro mantenimento: la dura realtà entra prepotentemente a cancellare un mondo perfetto dove corte e poesia sembravano non essere in contraddizione. Diventa anche lui, come il padre, capitano; prende inoltre gli ordini minori (per godere dei benefici ecclesiastici) e si mette al servizio del cardinale Ippolito d’Este, fratello del duca Alfonso I. Per conto del cardinale svolge vari incarichi, tra cui va ricordato quello presso il battagliero papa Giulio II, in urto con gli Estensi, che lo caccia in malo modo. Nel 1509 gli nasce il primo figlio, Virginio, che sarà accanto a lui per tutta la vita. In seguito si innamora di una nobildonna, Alessandra Benucci, moglie del mercante Tito Strozzi. Alla morte di quest’ultimo i rapporti fra i due si faranno più intensi, ma non giungeranno al matrimonio (che avverrà in segreto molto più tardi, nel 1527) per non perdere i benefici ecclesiastici e i diritti ereditari della vedova.

Nel 1517 il cardinale Ippolito prende possesso della sua diocesi a Budapest. Invitato a seguirlo, Ariosto rifiuta, adducendo motivi di salute (motivo di una celeberrima Satira). Entra pertanto alle dipendenze del duca Alfonso, il quale lo manda come governatore in Garfagnana, luogo da poco annesso ai territori estensi e infestato da briganti.

Dopo aver compiuto in modo egregio il suo lavoro, torna a Ferrara: ormai la sua vita scorre tranquillamente; compra un piccola casetta in contrada Mirasole, dove vi andrà a vivere con suo figlio Virginio. Corregge e revisiona le sue opere (Rime, Orlando furioso, Satire), ma già dal 1531 comincia a soffrire per una grave malattia intestinale, per la quale morirà nel 1533, a cinquantanove anni.

Il castello degli Estensi a Ferrara

L’uomo

Il tono bonario delle Rime e delle Satire, la grande conoscenza e saggezza umana che traspare nel Furioso, hanno fatto credere che l’uomo Ariosto e la sua vita, siano da iscriversi nella sfera dell’otium, cioè di quella predisposizione d’animo che sembra contraddire il “vitalismo” sia pur così diverso di Machiavelli e dello stesso Guicciardini. Dobbiamo tuttavia sottolineare alcune differenze sostanziali:

La casa in contrada Mirasole dove Alfieri passerà gli ultimi anni della sua vita

- Sia Machiavelli che Guicciardini vivono un momento di trapasso tra Repubblica e Signoria che fa sì che le loro opere e le loro riflessioni siano piene di voglia o di cambiare o di accettare, comunque di “vedere” la realtà circostante.

- Ariosto non sceglie: è costretto a muoversi, a partecipare per la morte del padre, all’interno di uno Stato che non vede né prospettive diverse dall’essere un ducato né sommovimenti tali da “prendere” una posizione. Non si tratta infatti di disegnare il futuro “politico” interno della città, com’era per Firenze. Bisognava invece misurare la capacità estense di barcamenarsi o cercare d’allargarsi tra le mire papali, l’influenza e concorrenza veneziana e/o milanese. Il tutto aggravato dalle guerre d’Italia tra Spagna e Francia.

- Machiavelli e Guicciardini, in una Firenze che si trasforma da Repubblica a Signoria possono essere, con gioia o meno, scegliendolo o meno, liberi; Ariosto non può: all’interno del sistema ducale deve imparare, senza disobbedire troppo, ad essere libero. Per questo darà, nella sua opera maggiore, sfogo alla fantasia.

OPERE DI LUDOVICO ARIOSTO

L’attività letteraria di Ludovico Ariosto può essere racchiusa nella ripresa di generi ed opere classiche, alla ricerca di una perfezione formale che le ponesse alla pari col modello; infatti riprende:

- la letteratura latina per i Carmina appunto in latino, dove ha come punto di riferimento la poesia elegiaca;

- la lezione di Petrarca e della tradizione lirica in lingua volgare con le Rime;

- Orazio con le Satire, ma “modernizza” il genere portato a perfezione dall’autore latino italianizzandolo, in quanto usa per esso la terzina dantesca;

- le Commedie scritte in versi, ad imitazione plautina;

- il poema cavalleresco, l’Orlando Furioso, che vuole apparire, generosamente come un atto d’amore verso un altissimo prodotto della cultura estense del ’400, l’Orlando Innamorato; ma sarà lui a portarlo alla perfezione, decretandone quindi la fine. La Gerusalemme liberata, del Tasso, non lo supererà (benché la lotta tra ariosteschi e tassiani sia ancora viva), perché sarà altro.

CARMINA E RIME

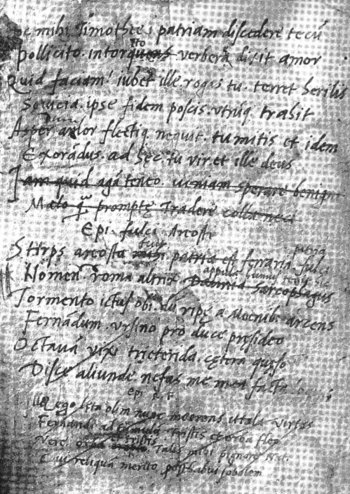

Pagina autografa di un carmen d’Ariosto

Possiamo dire che queste due opere appartengono alla giovinezza letteraria dell’Ariosto. Nei Carmina, in lingua latina, il nostro sembra apprendere gli strumenti per un’operazione di perfetta imitatio dei modelli. Sembra un’opera, appunto, in cui prevalga l’apprendistato formale.

Più difficile definire le Rime, perché ad esse Ariosto ci lavora quasi tutta la vita. In esse non prevale soltanto come modello Petrarca, come è abbastanza evidente in questo sonetto:

O SICURO, SECRETO E FIDEL PORTO

O sicuro, secreto e fidel porto,

dove, fuor di gran pelago, due stelle,

le più chiare del cielo e le più belle,

dopo una lunga e cieca via m’han scôrto:

or io perdono al vento e al mare il torto

che m’hanno con gravissime procelle

fatto sin qui, poi che se non per quelle,

io non potea fruir tanto conforto.

O caro albergo, o cameretta cara,

ch’in queste dolci tenebre mi servi

a goder d’ogni sol notte più chiara!

Scorda ora i torti e sdegni acri e protervi;

che tal mercé, cor mio, ti si prepara,

che appagherà quant’hai servito e servi.

O porto sicuro, riparato e fidato, dove due stelle (le più luminose e belle del cielo) mi hanno scortato dopo un lungo e tenebroso cammino, fuori da un mare in tempesta: ora io perdono al vento e al mare il torto che mi hanno fatto sinora con grandissime bufere, dal momento che se non era per quelle, non avrei potuto godere di un simile conforto. O caro rifugio, cara cameretta, che in queste dolci tenebre mi permetti di godere di una notte più luminosa di qualunque sole! O cuore mio, scordati ora i torti e le parole ingiuriose, aspre e arroganti; infatti si prepara per te un grande premio, che appagherà gli sforzi che hai fatto e che farai per servire.

Immagine d’Ariosto

Basti pensare al famoso O cameretta che già fosti un porto del poeta aretino in cui lo spazio privato è il luogo in cui versare lacrime e cercar rifugio per gli affanni perduti mentre qui, capovolgendo la situazione la cameretta sembra promettere una notte d’amore. Si pensi alle stelle, metafora di bei occhi che l’hanno “scorto” in tale luogo e come esso venga illuminato, dopo aver trascorso del tempo a cercare amore (le procelle), per portare luce ed amore. E’ evidente come prevalga una certa vena “sensuale” , che mostra l’importanza certo formale di Petrarca ma senza abbandonare un attento sguardo alla poesia erotica di Catullo e dei poeti elegiaci. Si può dire, insomma, che già mostra, in queste opere cosiddette “minori”, un’attenzione particolare verso il dato reale, fisico dell’amore, anche se, verso la fine, sembra prevalere la purezza formale del grande autore del ’300.

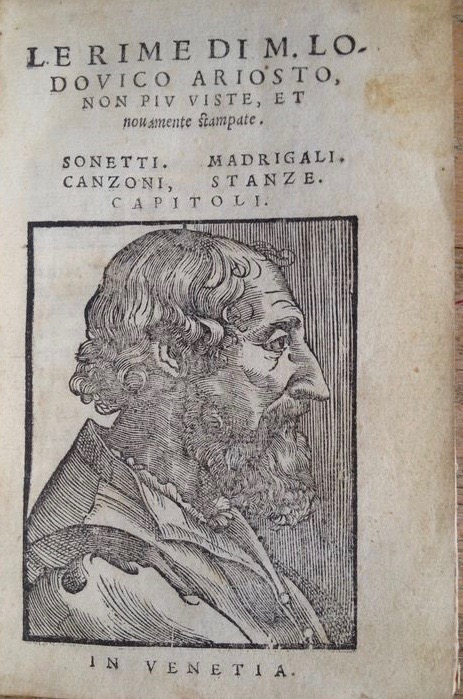

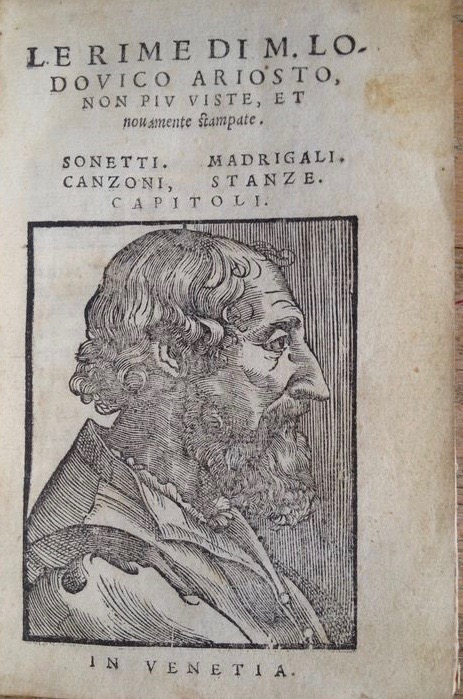

Copertina del libro delle Rime d’Ariosto del 1558

MADRIGALE

La bella donna mia d’un sì bel fôco

e di sì bella neve ha il viso adorno,

che Amor mirando intorno

qual di lor sia più bel, si prende giôco.

Tal’è proprio a veder quell’amorosa

fiamma che nel bel viso

si sparge, ond’ella con soave riso

si va di sue bellezze innamorando;

qual’è a veder qualor vermiglia rosa

scôpre il bel paradiso

delle sue foglie, allor che ’l sol diviso

dall’orïente sorge, il giorno alzando.

E bianca è sì, come n’appare, quando

nel bel seren più limpido la luna

sovra l’onda tranquilla

co’ bei tremanti suoi raggi scintilla.

Sì bella è la beltade che in quest’una

mia donna hai posto. Amor, e in sì bel lôco,

che l’altro bel di tutto il mondo è poco.

Sandro Botticelli: Simonetta Vespucci (1480) (modello di bellezza rinascimentale)

Anche questo madrigale rappresenta una ripresa di un modello petrarchesco, anche se bisogna ricordare che l’autore del Canzoniere su 366 componimenti ne inserisca soltanto quattro. Ma anche di essi l’Ariosto ne fa un uso non pedissequo, ma personale e ciò si nota dal cambio metrico che se vedeva in quelli del modello l’uso dell’endecasillabo, Ariosto l’alterna con il settenario, permettendo ad esso una maggiore musicalità quale sarà percepita successivamente da Tasso, ma soprattutto da Monteverdi che farà di questo genere poetico la base per la nascita del teatro musicale italiano.

COMMEDIE

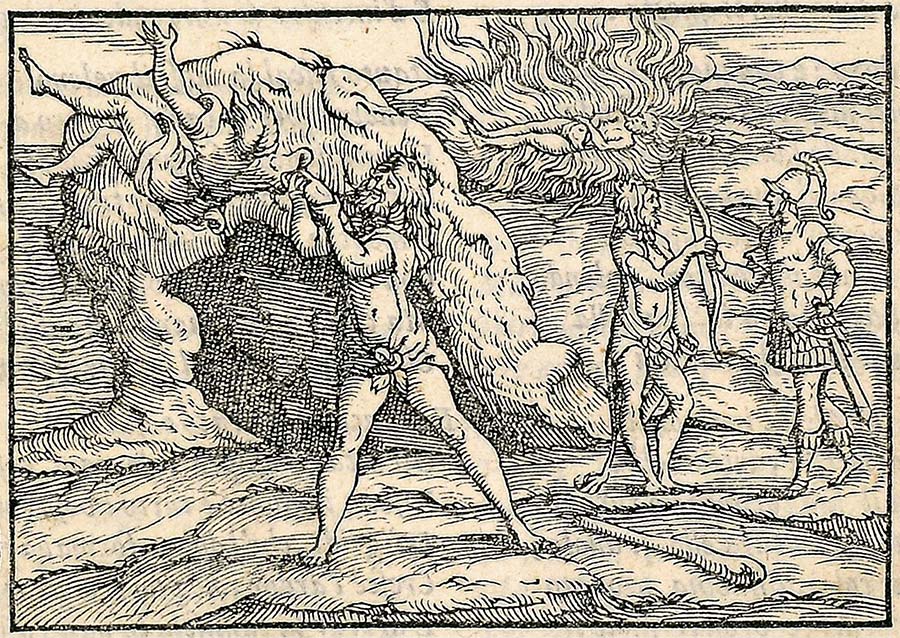

L’attenzione che Ariosto dedica al teatro non è certo formale, in obbedienza alla volontà e all’estro di Ippolito e d’Alfonso, quanto una vera e propria esigenza di maturazione poetica, in cui egli può misurare sia l’aderenza al modello classico che il bisogno di realtà che ne caratterizza la personalità. Inoltre in esse il nostro può esercitare la sua capacità nell’intreccio: infatti qui organizza storie, trova battute esilaranti, sperimenta un linguaggio che sta tra l’aulico e il quotidiano: tutte cose fondamentali per la stesura del Furioso. Le commedie sono cinque e composte tra il 1508 e il 1528:

La Cassaria (1508): è la prima commedia volgare della letteratura italiana. S’ispira all’Aulularia di Plauto e narra la vicenda di una cassa d’oro intorno cui ruotano due giovani innamorati della stessa ragazza. Vediamo come “si giustifica” secondo il modello dei prologhi antichi:

Rappresentazione scenica de La Cassaria del 2016

PROLOGO

Nova comedia v’appresento, piena

di vari giochi, che né mai latine

né greche lingue recitarno in scena.

Parmi veder che la più parte incline

a riprenderla, subito c’ho detto

nova, senza ascoltarne mezo o fine:

ché tale impresa non li par suggetto

de li moderni ingegni, e solo estima

quel che li antiqui han detto esser perfetto.

E’ ver che né volgar prosa né rima

ha paragon con prose antique o versi,

né pari è l’eloquenzia a quella prima;

ma l’ingegni non son però diversi

da quel che fur, che ancor per quello Artista

fansi, per cui nel tempo indietro fersi.

La vulgar lingua, di latino mista,

è barbara e mal culta; ma con giochi

si può far una fabula men trista.

Non è chi ’l sappia far per tutti i lochi:

non crediate però che così audace

l’autor sia, che si metta in questi pochi.

Questo ho sol detto, a ciò con vostra pace

la sua comedia v’appresenti; e inanzi

il fin non dica alcun ch’ella mi spiace.

Per ch’ormai si cominci, e nulla avanzi

ch’io vi dovessi dir: sappiate come

la fabula che vol ponervi inanzi

detta Cassaria fia per proprio nome:

sappiate ancor che l’autor vol che questa

cittade Metellino oggi si nome.

De l’argumento, che anco udir vi resta,

ha dato cura a un servo, detto el Nebbia.

Or da parte di quel che fa la festa

priega chi sta a veder che tacer debbia.

Vi presento una nuova commedia piena di diversi accadimenti che nessuno mai mise in scena prima né in greco né il latino. Mi sembra di vedere la maggior parte di voi pronta a criticarla, appena ho pronunciato la parola “nuova”, senza averne ascoltato né un atto o la fine perché l’impresa di scriver commedie non le sembra compito da farsi dagli autori moderni e crede solo che le (commedie) perfette siano quelle scritte in lingua classica. E’ pur vero che il volgare, né in prosa né in versi, può essere paragonato con la prosa o con le rime antiche e neppure con la sua eloquenza; ma gli ingegni non sono diversi da quelli che un tempo ci furono, che ancora attraverso Dio si fanno allo stesso modo in cui li fece prima. La lingua volgare, mescolata con quella latina, è spiacevole e poco adatta alla cultura, ma con (valide) invenzioni si può narrare una storia un po’ piacevole. Non è che non ci sia qualcuno che sappia costruirla perfettamente in tutte le parti (come negli antichi): non pensate tuttavia che l’autore si sia mescolato fra questi incoscienti temerari. Ho detto soltanto questo, affinché con vostra pace la commedia si rappresenti e, prima che sia finita, nessuno dica che non gli è piaciuta. Dunque per cominciare, e affinché non rimanga nulla da aggiungere, sappiate come la commedia che vi voglio rappresentare si chiama Cassaria: sappiate anche che la città in cui l’autore vuole ambientarla oggi prenda il nome di Metellino (città dell’Egeo). Dell’argomento, che ancora deve esservi detto ho lasciato ad un servo il compito, detto il Nebbia. Ora da parte di chi ha organizzato la festa (in cui tale rappresentazione è inserita) / vi si prega che chi sta seduto per vederla, faccia silenzio.

E’ una vera e propria dichiarazione d’intenti quella che qui Ariosto porta avanti: non si tratta infatti di imitare pedissequamente il modello antico, ma d’inserire una “nuova favola” all’interno di una struttura classica. Anche questo prologo fa parte di questa struttura, che riprende il modo attraverso cui Terenzio “rispondeva” alle critiche che il pubblico poteva rivolgergli. Il nostro si tutela giustificandosi, sia pure con consapevolezza, essendo questa commedia la prima in assoluto che riprendeva il teatro classico in volgare. A ciò si aggiunga che l’utilizzo dell’endecasillabo sciolto che voleva riprendere e ripetere la metrica utilizzata dai commediografi latini.

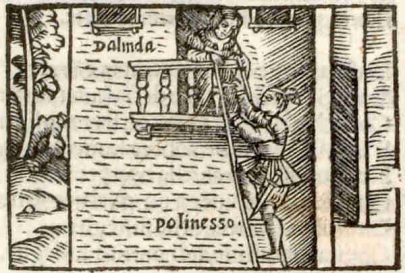

I Suppositi (1509): il cui titolo vuol dire Gli scambiati, viene ripresa (attraverso l’idea della contaminatio, in pieno vigore nella commedia latina) dai Captivi di Plauto e dall’Eunuchus di Terenzio, dove si narra, appunto, la vicenda di uno scambio di persone.

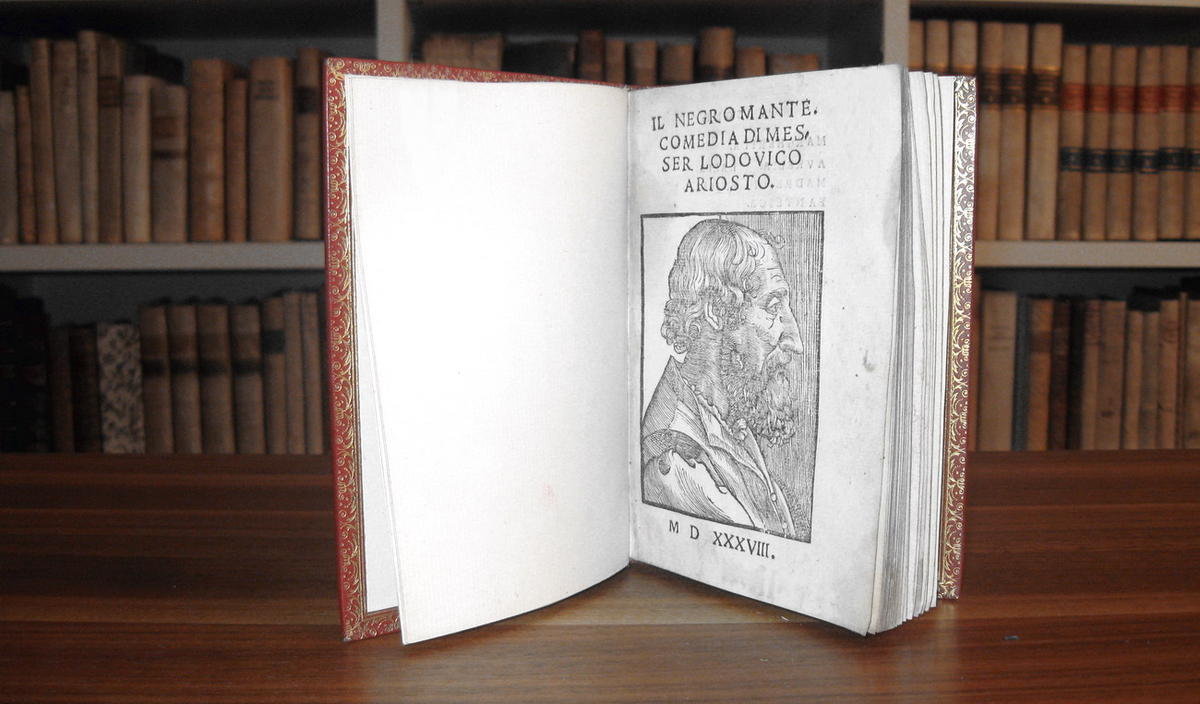

Antica edizione del Negromante

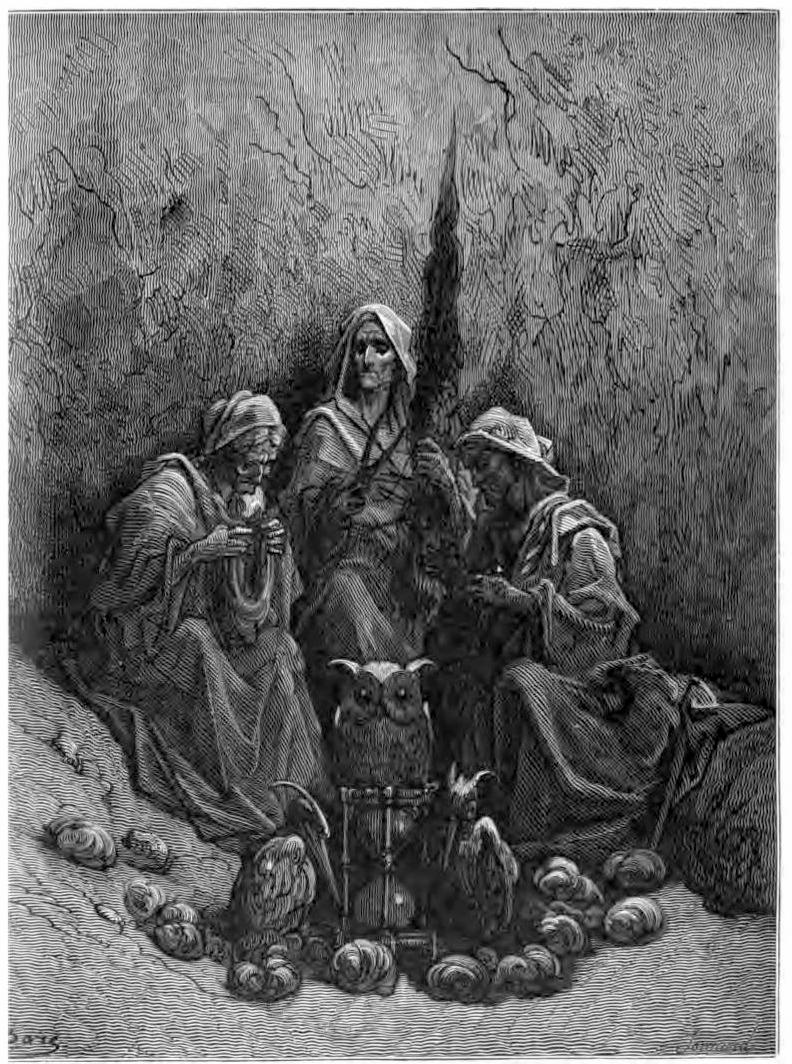

Il Negromante (1520, ma rappresentata per la prima volta nel 1530) : in parte ripresa da Terenzio, il cui protagonista è appunto un astrologo, finto mago, che approfitta dei creduloni, ma alla fine sarà scornato:

IL FALSO MAGO

(ATTO I, scena III)

CINTIO: Temolo, che ti par di questo astrologo / o negromante voglio dir?

TEMOLO: Lo giudico / una volpaccia vecchia.

CINTIO: Or ecco Fazio. / Io domandavo costui de l’astrologo / nostro che gli par.

TEMOLO: Dico ch’io el giudico / una volpaccia vecchia.

CINTIO: Et a voi, Fazio / che te ne par?

FAZIO: Io stimo uom di grande astuzia / e di molta dottrina.

TEMOLO: In che scienza / è egli dotto?

FAZIO: In l’arti che si chiamano / liberali.

CINTIO: Ma pur ne l’arte magica / credo che intenda ciò che si può intendere / e non ne sia per tutto il mondo un simile?

TEMOLO: Che ne sapete voi?

CINTIO: Cose mirabili / di lui mi narra il suo garzone.

TEMOLO: Fateci, / se Dio v’aiuti, udir questi miracoli.

CINTIO: Mi dice che a sua posta fa risplendere / la notte e il dì oscurarsi.

TEMOLO: Anch’io so simile- / mente cotesto far.

CINTIO: Come?

TEMOLO: Se accendere / di notte anderò un lume / e di dì chiudere / le finestre.

CINTIO: Deh, pecorone! Dicoti che estingue el sol per tutto il mondo, e splendida / fa la notte per tutto.

TEMOLO: Gli dovrebbono / dar gli speciali dunque un buon salario.

FAZIO: Perché?

TEMOLO: Perché calare il prezzo e crescere, / quando gli paia, può alla cera e all’olio. / Or sa fa altro?

CINTIO: Fa la terra muovere, / sempre che ’l vuol.

TEMOLO: Anch’io talvolta muovola, / s’io metto al fuoco o ne levo la pentola; / o quando cerco al buio se più gocciola / di vino è nel boccale, allor dimenola.

CINTIO: Te ne fai beffe, e ti par d’udir favole? / or che dirai di questo: che invisibile / va a suo piacer?

TEMOLO: Invisibile? Avetelo / voi mai, padron, veduto andarvi?

CINTIO: Oh, bestia! / Come si può veder, se va invisibile?

TEMOLO: Ch’altro sa far?

CINTIO: De le donne e de gli uomini / sa trasformar, sempre che vuole, in varii / animali e volatili e quadrupedi.

TEMOLO: Si vede far tutto il dì, / né miracolo è codesto.

FAZIO: U’ si vede far?

TEMOLO: Nel populo / nostro.

CINTIO: Non date udienza alle sue chiacchiere, / che ci dileggia.

FAZIO: Io vo’ saperlo: narraci / pur come.

TEMOLO: Non vedete voi, che subito / un divien podestate, commissario / proveditore, gabelliere, giudice, / notaio, pagator de li stipendii, / che li costumi umani lascia, e prendeli / o di lupo o di volpe o di alcun nibio?

FAZIO: Codesto è vero.

TEMOLO: E tosto ch’un ignobile / grado vien consigliere o segretario, / e che di commandar gli altri ha ufficio, / non è vero anco che diventa un asino?

FAZIO: Verissimo.

TEMOLO: Di molti che si mutano / in becco, vo’ tacer.

CINTIO: Cotesta, Temolo, è una cattiva lingua.

TEMOLO: Lingua pessima / la vostra è pur, che favole mi recita / per cose vere.

CINTIO: Temolo, voglio chiederti cosa ti sembra di questo astrologo o negromante?TEMOLO: Lo giudico un vecchio furbastro. CINTIO: Ecco Fazio. Io domandavo a costui cosa pensava del nostro astrologo. TEMOLO: Ripeto che sembra un vecchio furbastro. CINTIO: E a voi, Fazio, che ve ne pare? FAZIO: Lo credo un uomo di grande capacità e di molta cultura. TEMOLO: In quale disciplina egli è colto? FAZIO: Nelle arti che si chiamano liberali (cioè intellettuali). CINTIO: Ma soprattutto nell’arte magica credo che egli capisca tutto ciò che c’è da capire e che non ve ne sia in tutto il mondo uno esperto come lui. TEMOLO: Cosa ne sapete? CINTIO: Il suo servo mi racconta cose mirabolanti su di lui. CINTIO: Fateci, per piacere, ascoltare questi miracoli. CINTIO: Mi dice che a suo piacere illumina la notte ed oscura il giorno. TEMOLO: Anch’io lo so fare. CINTIO: Come? TEMOLO: Se andrò ad accendere una luce di notte e a chiudere una finestra di giorno. CINTIO: Ma va là, ignorante! Ti dico che spegne la luce in tutto il mondo e fa la notte splendente dappertutto. TEMOLO: I droghieri dovrebbero dargli un buon stipendio. FAZIO: Perché? TEMOLO: Perché potrebbero alzare o abbassare il prezzo della cera o dell’olio (che servono per l’illuminazione). Sa fare altro? CINTIO: Fa muovere il mondo quando vuole. TEMOLO: Anch’io qualche volta la muovo, se metto o levo dal fuoco una pentola; o quando cerco al buio se ancora vi è qualche goccia di vino nel bicchiere, allora lo scuoto. CINTIO: Lo prendi in giro oppure ti sembra d’ascoltare bugie? Ora che mi dirai di questo, che quando vuole diventa invisibile? TEMOLO: Invisibile? L’avete mai visto, padrone? CINTIO: Scemo che non sei altro! Come si può vedere, se è invisibile? TEMOLO: Cos’altro sa fare? CINTIO: Sa trasformare, quando vuole, gli uomini e le don-ne in animali, sia uccelli che mammiferi. TEMOLO: Questo succede tutti i giorni: non è un miracolo. FAZIO: E dove si fa? TEMOLO: Fra la nostra gente. CINZIO: Non dategli retta, che ci prende in giro. FAZIO: Io voglio saperlo: dicci come. TEMOLO: Non vedete che appena uno diventa podestà, commissario, provveditore, gabelliere, giudice, notaio, amministratore, abbandona le abitudini umane e prende quelle di lupo, di volpe, o di qualche rapace? FAZIO: E’ vero. TEMOLO: E non appena uno di bassa condizione diventa consigliere o segretario, che ha come potere quello di comandare sugli altri, non è anche vero che diventa un asino? FAZIO: Verissimo. TEMOLO: Dei molti che diventano cornuti, come un cervo, non voglio parlare. CINTIO: Questa, o Temolo, è una battuta infelice. TEMOLO: Battute infelici sono soltanto le vostre, che mi vende come cose serie, vere e proprie favole.

Questo piccolo esempio ci serve per capire in che modo Ariosto, nonostante l’uso dell’endecasillabo, cerchi di usare un ritmo brioso e colloquiale tra i personaggi; esso si nota anche nelle differenze tra la scelta terminologica dei signori Cintio e Fazio ed il servo Temolo. Quello che tuttavia qui interessa è la polemica che l’autore conduce contro una delle branche del sapere più in voga in epoca rinascimentale: la magia. Non è tale fatto in contraddizione con lo spirito razionale di cui Ariosto qui si fa portavoce. Per altri intellettuali la magia e la stregoneria (non dico a livello popolare) erano studiate come mezzi che, andando al di là della scienza, potevano spiegare la contraddittorietà della natura, per arrivare a capire l’essenza della creazione voluta da Dio.

La Lena (1529) è una commedia d’intreccio, che ha per protagonista una mezzana, la Lena appunto, sposata a Pacifico (di nome e di fatto) e due giovani, Licinia e Flavio, che alla fine coroneranno il loro amore con il matrimonio. E’ un’opera piuttosto tarda del ’29, ambientata a Ferrara, mentre Ariosto sta lavorando al Furioso. Per la caratterizzazione dei personaggi ed intreccio è considerata la sua commedia migliore.

Gli Studenti (postuma): è una commedia non completata da Ariosto, di cui conosciamo due versioni: una portata a termine dal fratello Gabriele, l’altra dal figlio Virginio, che ha per protagonisti due giovani studenti dell’università di Pavia.

SATIRE

Quando nel 1517 il cardinale Ippolito va a Budapest nella sua diocesi, Ariosto rifiuta. E’ tale episodio che dà vita all’inizio della stesura delle Satire. Nel periodo infatti tra il ’17 e il ’25 vengono infatti composte sette satire, genere poetico da lui composto in terzine dantesche, che diverrà in seguito “canone” per tale genere poetico. Esse si strutturano come epistole poetiche, con diversi destinatari, fra cui fratelli e cugini di Ludovico; solo una di esse è indirizzata a Pietro Bembo.

![Sette_libri_di_satire_di_[...]Arioste_L'_bpt6k314470k.JPEG](https://erprofessor.com/wp-content/uploads/2018/08/sette_libri_di_satire_di_-arioste_l_bpt6k314470k.jpeg) Edizione 1560

Edizione 1560

Nella I satira viene raccontato il rifiuto di Ludovico di seguire il Cardinale Ippolito in Ungheria. Dietro tale rifiuto non vi è comunque soltanto il motivo “salutare” che sconsiglia al nostro climi freddi, ma anche l’orgogliosa consapevolezza della superiorità morale della poesia rispetto alla ricchezza:

PIU’ TOSTO CHE ARRICCHIR, VOGLIO QUIETE

(I, 160-177)

Più tosto che arricchir, voglio quïete:

più tosto che occuparmi in altra cura,

sì che inondar lasci il mio studio a Lete.

Il qual, se al corpo non può dar pastura,

lo dà alla mente con sì nobil ésca,

che merta di non star senza cultura.

Fa che la povertà meno m’incresca,

e fa che la ricchezza sì non ami

che di mia libertà per suo amor esca;

quel ch’io non spero aver, fa ch’io non brami,

che né sdegno né invidia me consumi

perché Marone o Celio il signor chiami;

ch’io non aspetto a mezza estade i lumi

per esser col signor veduto a cena,

ch’io non lascio accecarmi in questi fumi;

ch’io vado solo e a piedi ove mi mena

il mio bisogno, e quando io vo a cavallo,

le bisaccie gli attacco su la schiena.

Piuttosto che diventare ricco, voglio la pace: / piuttosto da lasciarmi occupare in altre preoccupazioni / tanto da lasciare inondare il mio studio alle acque dell’oblio. / Il quale (studio) se non può nutrire il corpo / lo dà alla mente con un cibo così nobile / che merita essere coltivato. / (Lo studio) fa che la povertà mi dispiaccia meno e fa che non ami tanto la ricchezza / fino al punto di perdere la mia libertà; / ciò che non spero di avere, fa sì che io non lo desideri / che non mi consumi né rabbia né invidia / perché il cardinale Ippolito chiami Ippolito e Marone (poeti al seguito del Cardinale, dopo il rifiuto di Ariosto); / fa sì che io non aspetti le lampade a mezza estate / per esser visto a cena col Signore / perché non mi faccio acceccare dai lumi della vanità; / perché io vado solo e a piedi dove mi conduce / la mia necessità, e quando vado a cavallo / gli attacco le bisacce sul dorso.

Ritratto d’Ippolito da un disegno di Giovanni Maria Zappi (XVI sec.)

Pochi versi, tratti dalla prima Satira, già ci indicano il problema fondamentale dell’intellettualità non civile ma cortigiana dei primi anni del ’500: la perdita di libertà. Vi è qui l’orgoglio del poeta ferito, non capito, che tuttavia rivendica non solo la propria grandezza, ma anche la semplicità della vita fatta di piccoli piaceri. Pur infarcita pertanto di riflessioni personali, si nota in essa il riferimento oraziano della recusatio verso Augusto, di cui ripete anche il concetto della mediocritas.

Nella II Satira il poeta tratta il tema della corruzione papale (prendendo spunto da un suo viaggio a Roma.

Più importante la terza Satira, indirizzata al cugino, in essa il poeta spiega la sua condizione sotto il signore Alfonso:

UNA DICHIARAZIONE DI LIBERTA’

(III, 1-9)

Poi che, Annibale, intendere vuoi come

la fo col duca Alfonso, e s’io mi sento

più grave o men de le mutate some;

perché, s’anco di questo mi lamento,

tu mi dirai c’ho il guidalesco rotto,

o ch’io son di natura un rozzon lento:

senza molto pensar, dirò di botto

che un peso e l’altro ugualmente mi spiace,

e fòra meglio a nessuno esser sotto.

Dal momento che Annibale (Malaguzzi, cugino del poeta) desidera sapere come / me la passi col duca Alfonso / e se mi sento più libero o meno con il nuovo padrone; / perché, se mi lamento anche di lui / tu mi dirai che ho il guidalesco rotto (vescica del cavallo provocata dallo sfregamento delle finiture) / e che per natura sono un ronzino malandato: / senza starci molto a pensare ti dirò / che un padrone e l’altro mi spiacciono ugualmente / e sarebbe molto meglio non esser sotto a nessuno.

Pur nella piena consapevolezza dell’impossibilità della libertà per il mantenimento dei fratelli egli si rende conto come vi sia incompatibilità tra poesia e servitù: mancanza di studio, amore per la letteratura scevro da qualsiasi altra preoccupazione, impegno per le opere prodotte e da rivedere, non si conciliano con i compiti, pur se onorevoli, che deve compiere per il Duca. Quindi prosegue:

Battista Dossi: Ritratto di Alfonso d’Este in abiti militari (1530)

LIBERTA’ DI SCELTA

(III, 29-57)

So ben che dal parer dei più mi tolgo,

che ’l stare in corte stimano grandezza,

ch’io pel contrario a servitù rivolgo.

Stiaci volentier dunque chi la apprezza;

fuor n’uscirò ben io, s’un dì il figliuolo

di Maia vorrà usarmi gentilezza.

Non si adatta una sella o un basto solo

ad ogni dosso; ad un non par che l’abbia,

all’altro stringe e preme e gli dà duolo.

Mal può durar il rosignuolo in gabbia,

più vi sta il gardelino, e più il fanello;

la rondine in un dì vi mor di rabbia.

Chi brama onor di sprone o di capello,

serva re, duca, cardinale o papa;

io no, che poco curo questo e quello.

In casa mia mi sa meglio una rapa

ch’io cuoca, e cotta s’un stecco me inforco

e mondo, e spargo poi di acetto e sapa,

che all’altrui mensa tordo, starna o porco

selvaggio; e così sotto una vil coltre,

come di seta o d’oro, ben mi corco.

E più mi piace di posar le poltre

membra, che di vantarle che alli Sciti

sien state, agli Indi, alli Etiopi, et oltre.

Degli uomini son varii li appetiti:

a chi piace la chierca, a chi la spada,

a chi la patria, a chi li strani liti.

Chi vuole andare a torno, a torno vada:

vegga Inghelterra, Ongheria, Francia e Spagna

a me piace abitar la mia contrada.

So bene che mi allontano dall’opinione comune, che considera un grande onore vivere a corte, e che io al contrario lo ritengo servitù. Ci rimanga volentieri chi lo apprezza, io ne uscirei con gioia se un giorno Mercurio (figlio di Maia, dio della ricchezza) si mostrerà propizio. Una sella o un basto non si adattano ad ogni schiena, ad un cavallo sembra di non avere niente addosso, ad un altro stringe e fa male. Male può vivere l’usignolo in gabbia, ci sta meglio il cardellino e il fanello, una rondine ci muore in un giorno per la rabbia. Chi desidera onori di cavalleria o di sacerdozio, serva re, duchi, cardinali o il papa, io no, che non mi interessano. In casa mia preferisco una rapa, cotta da me, infilzata su uno spiedo che poi sbuccio e la cospargo di aceto e di mostarda, che in tavola d’altri un tordo, una starna ed un cinghiale, e poi mi corico sotto una misera coperta, come se fosse di seta e d’oro. E preferisco riposare le pigre membra, che vantarmi di aver viaggiato in Russia, in India, in Africa e oltre. Gli uomini hanno diversi desideri a chi piace la vita ecclesiastica a chi la militare, a chi la sua patria, a chi i luoghi esotici. Chi vuole girare il mondo, lo giri: veda l’Inghilterra, l’Ungheria, la Francia, la Spagna, a me piace stare nel mio paese.

Vi è in questo brano una forte rivendicazione tra l’onore e il servilismo: con ironia, talvolta venata di sarcasmo, egli si distanzia da chi cerca onore e gloria e chiede poco, quasi nulla. Il quadretto domestico, costruito con similitudini tratte dalla quotidianità del vivere, ci rimandano al concetto di mediocritas. Anche ad esso deve a volte rinunciare, ma in modo meno deludente che col Cardinale: il duca sembra essere meno oppressivo. Tuttavia per spiegare al cugino la sua vera situazione ricorre ad una favola, anche qui, riprendendo il suo maestro latino, che in una Satura aveva inserito il famoso apologo del topo di campagna e del topo di città.

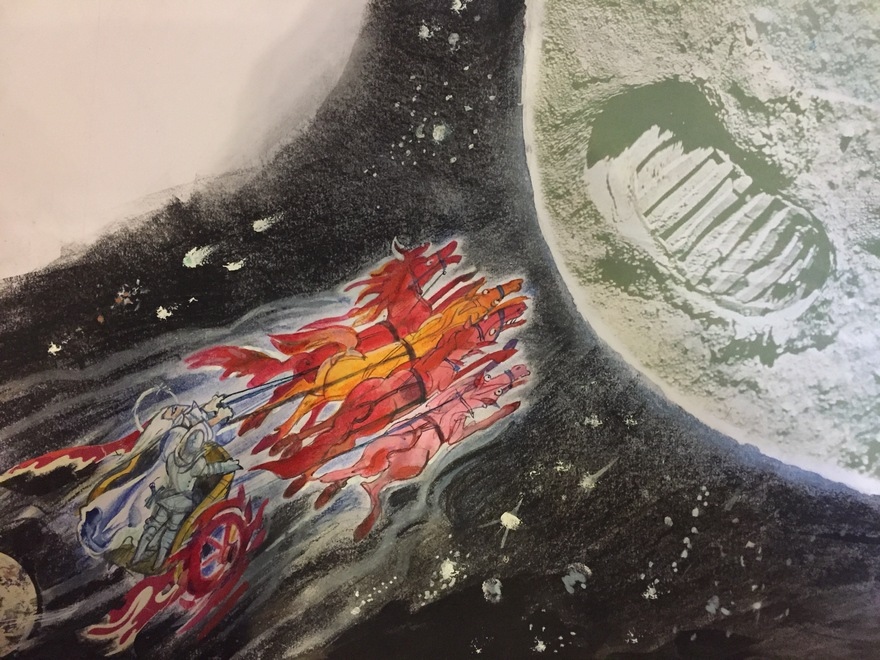

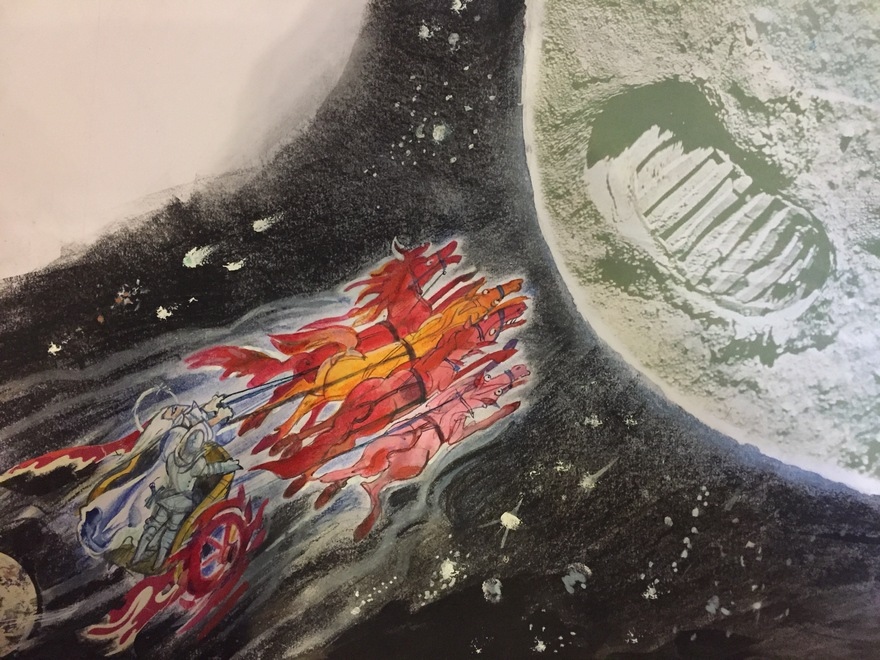

IL PASTORE E LA GAZZA

(III, 109-150)

Una stagion fu già, che sì il terreno

arse, che ’l Sol di nuovo a Faetonte

de’ suoi corsier parea aver dato il freno;

secco ogni pozzo, secca era ogni fonte;

li rivi e i stagni e i fiumi più famosi

tutti passar si potean senza ponte.

In quel tempo, d’armenti e de lanosi

greggi io non so s’i’ dico ricco o grave,

era un pastor fra gli altri bisognosi,

che poi che l’acqua per tutte le cave

cercò indarno, si volse a quel Signore

che mai non suol fraudar chi in lui fede have;

et ebbe lume e inspirazion di core,

ch’indi lontano troveria, nel fondo

di certa valle, il desiato umore.

Con moglie e figli e con ciò ch’avea al mondo

là si condusse, e con gli ordegni suoi

l’acqua trovò, né molto andò profondo.

E non avendo con che attinger poi,

se non un vase picciolo et angusto,

disse: «Che mio sia il primo non ve annoi;

di mógliema il secondo; e ’l terzo è giusto

che sia de’ figli, e il quarto, e fin che cessi

l’ardente sete onde è ciascuno adusto:

li altri vo’ ad un ad un che sien concessi,

secondo le fatiche, alli famigli

che meco in opra a far il pozzo messi.

Poi su ciascuna bestia si consigli,

che di quelle che a perderle è più danno

inanzi all’altre la cura si pigli».

Con questa legge un dopo l’altro vanno

a bere; e per non essere i sezzai,

tutti più grandi i lor meriti fanno.

Questo una gazza, che già amata assai

fu dal padrone et in delizie avuta,

vedendo et ascoltando, gridò: «Guai!

Io non gli son parente, né venuta

a fare il pozzo, né di più guadagno

gli son per esser mai ch’io gli sia suta;

veggio che dietro alli altri mi rimagno:

morò di sete, quando non procacci

di trovar per mio scampo altro rigagno».

Disegno di una gazza

Ci fu un tempo che il terreno era così riarso, che sembrava che il Sole avesse dato il permesso di guidare il suo carro a Faetonte che, passando troppo vicino alla terra la bruciò; ogni pozzo, ogni fonte era secca, i rivi, gli stagni, anche i più famosi fiumi si potevano attraversare senza bisogno di un ponte. In quel tempo, non so se ricco o povero di greggi, vi era un pastore, anche lui bisognoso d’acqua. Poi che l’aveva cercata inutilmente in ogni pozzo, si rivolse a quel Signore che non hai mai ingannato chi crede in Lui; ed ebbe l’illuminazione e l’ispirazione del cuore, che avrebbe trovato non molto lontano, nel fondo di una valle, la desiderata bevanda. Con la moglie ed i figli e tutto ciò che era in suo possesso, si portò lì, e con i suoi strumenti, trovò l’acqua, senza andare troppo in profondità. Non avendo, per raccoglierla, che un vasetto piccolo e stretto, disse: «Che io sia il primo, non vi dispiaccia; il secondo sarà di mia moglie, il terzo è giusto che sia dei figli, fino al quarto, finché non cessa l’ardente sete da cui ognuno è oppresso. Gli altri voglio che siano distribuiti secondo le fatiche sostenute, ai servi che misi all’opera insieme a me per lo scavo del pozzo. Poi si conceda ad ogni capo di bestiame e si prenda cura di quelli che possono essere più utili prima degli altri». Con questo patto uno dopo l’altro vanno a bere; e per non essere ultimi, tutti rendono più grandi i loro meriti. Una gazza, che fu molto amata e procurò molta gioia al padrone, vedendo e ascoltando tutto questo gridò: «Guai! Io non sono sua parente, né l’ho aiutato a fare il pozzo, né potrò essergli più utile di quanto sia stata sinora. Vedo che rimango indietro rispetto agli altri: morirò di sete, se non cerco di trovare un altro rigagnolo per la mia salvezza».

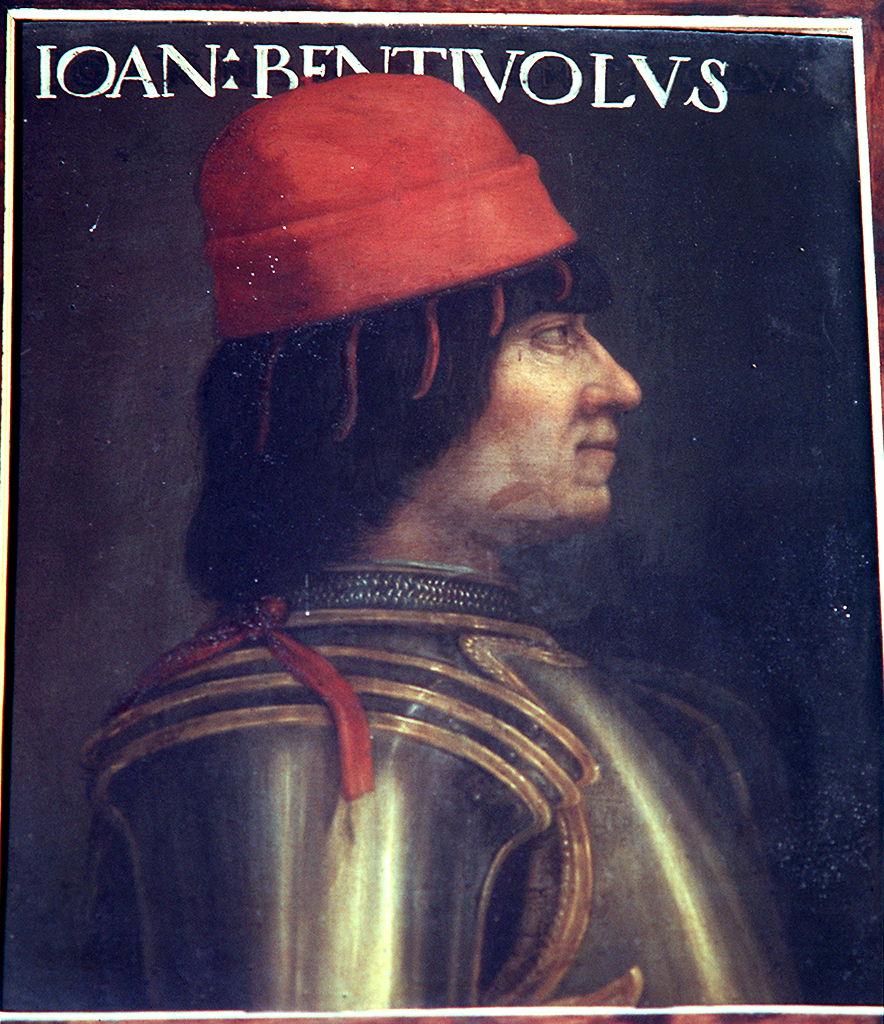

Vi è qui l’allegoria, un po’ amara di Leone X e del poeta. Infatti egli aveva tentato, inutilmente, quando era ancor giovane, d’entrare al suo servizio. Quest’ultimo infatti, figlio di Lorenzo il Magnifico, aveva mostrato un vivo apprezzamento per l’opera del poeta; ma è chiaro, qui, che non poteva aspettarsi troppo, dovendo Giovanni de’ Medici, ripagare con uffici e prebende tutti coloro che lo avevano aiutato. Si tratta di un’amara considerazione di un modus vivendi “amorale”, ma che egli osserva, attraverso la favola, con grande ironia, sapendo che “così va il mondo”.

Nella IV Satira racconta la sua esperienza come governatore in Garfagnana, mentre nella V disserta sulla fortuna o sfortuna di prender moglie; la VI è indirizzata a Pietro Bembo perché trovi un maestro di greco per il figlio Virginio, mentre la VII riafferma la volontà di non volersi spostare da Ferrara per diventare ambasciatore presso Clemente V.

Come si vede esse sono tutte basate su elementi autobiografici. Ma non per questo dobbiamo riferirci ad essi per scoprire la verità sull’esistenza del nostro: sono infatti frutto di una accurata rielaborazione letteraria. Non si tratta, cioè di scoprirsi presso il pubblico, quanto di mostrare ad esso la capacità di svolgere in una terzina modellata sul verso di Dante argomenti tratti dalla quotidianità, in cui la parola aulica si sposi con quella d’uso comune. Si osservi l’argomento e lo stile della III Satira: la riaffermazione della libertà, dove all’alto orgoglio si sposa l’esempio del ronzino; ho ancora lo sfarzo della vita di corte con il pasto di una rapa e, infine l’impossibilità di aver servito il papa con la favola della gru. E’ questo il processo dell’abbassamento ottenuto con la sua capacità ironica, che nel poema sarà utilizzata per abbracciare il mondo intero.

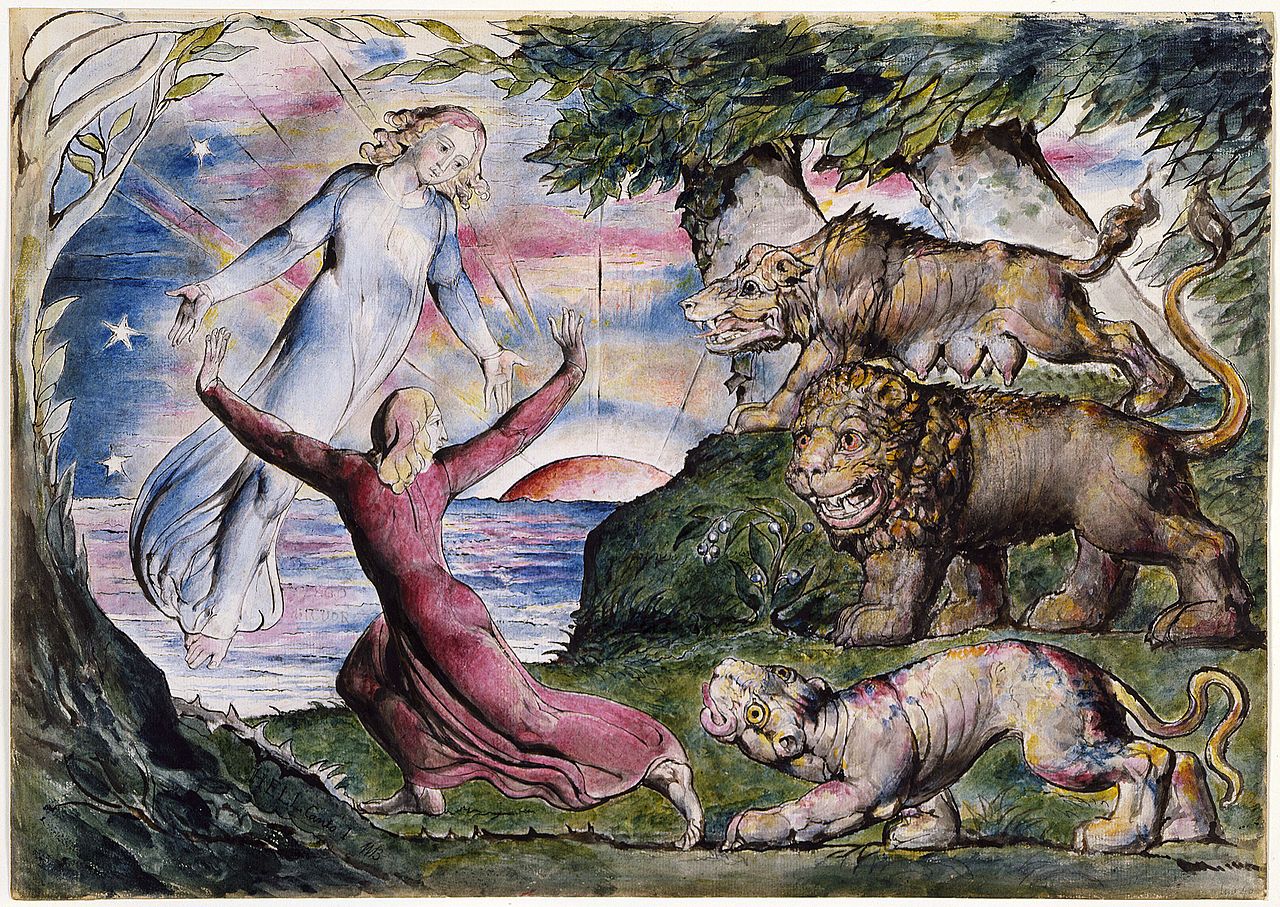

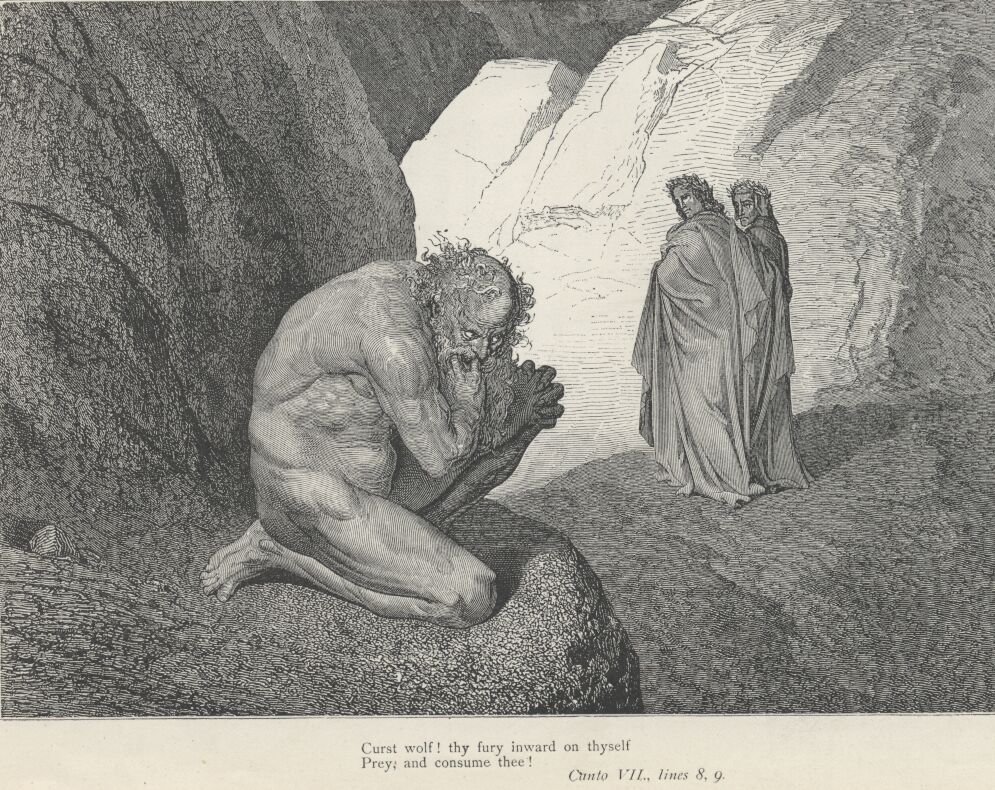

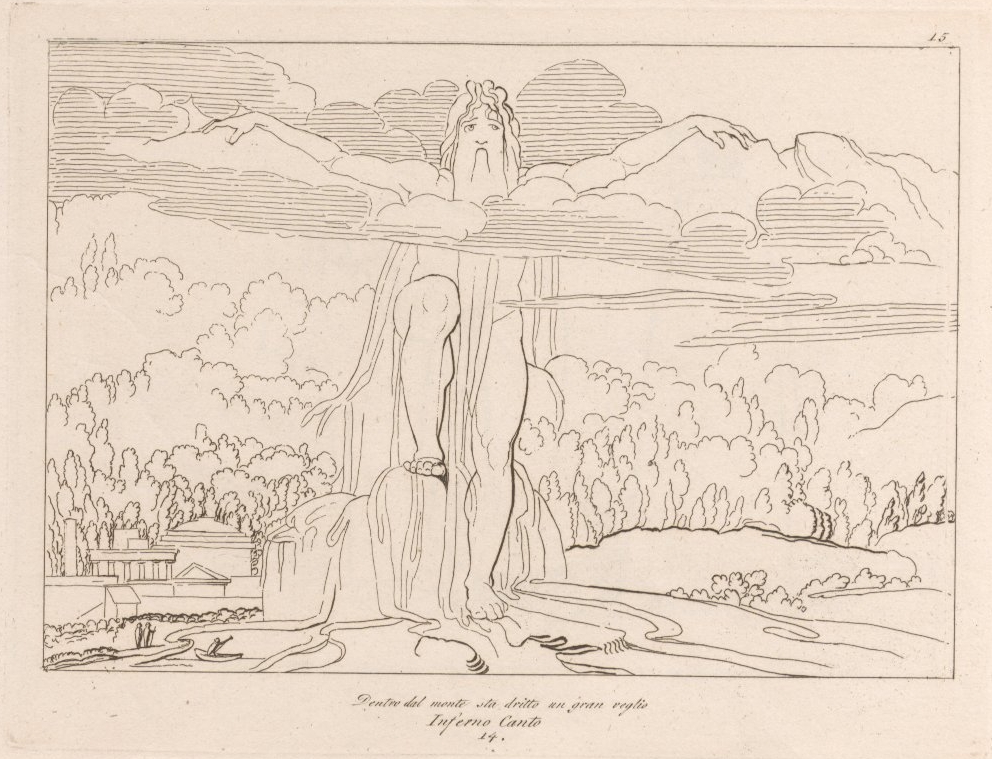

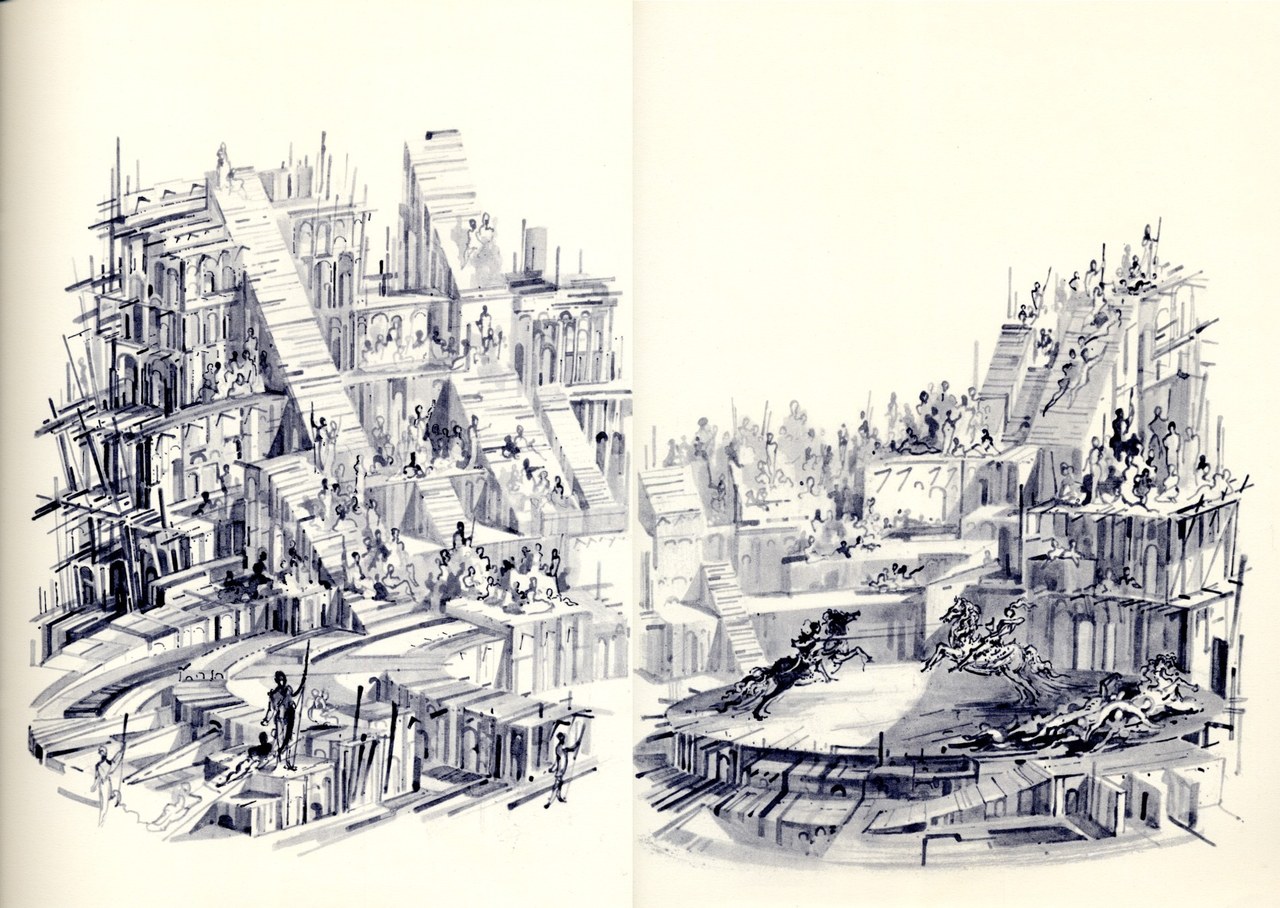

ORLANDO FURIOSO

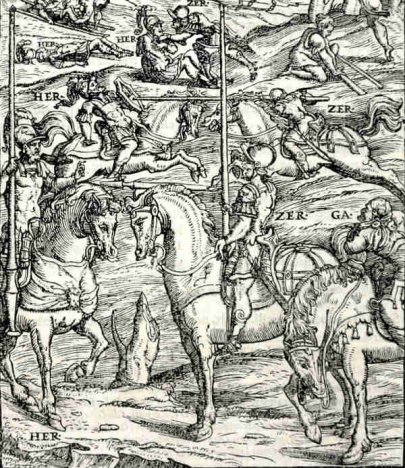

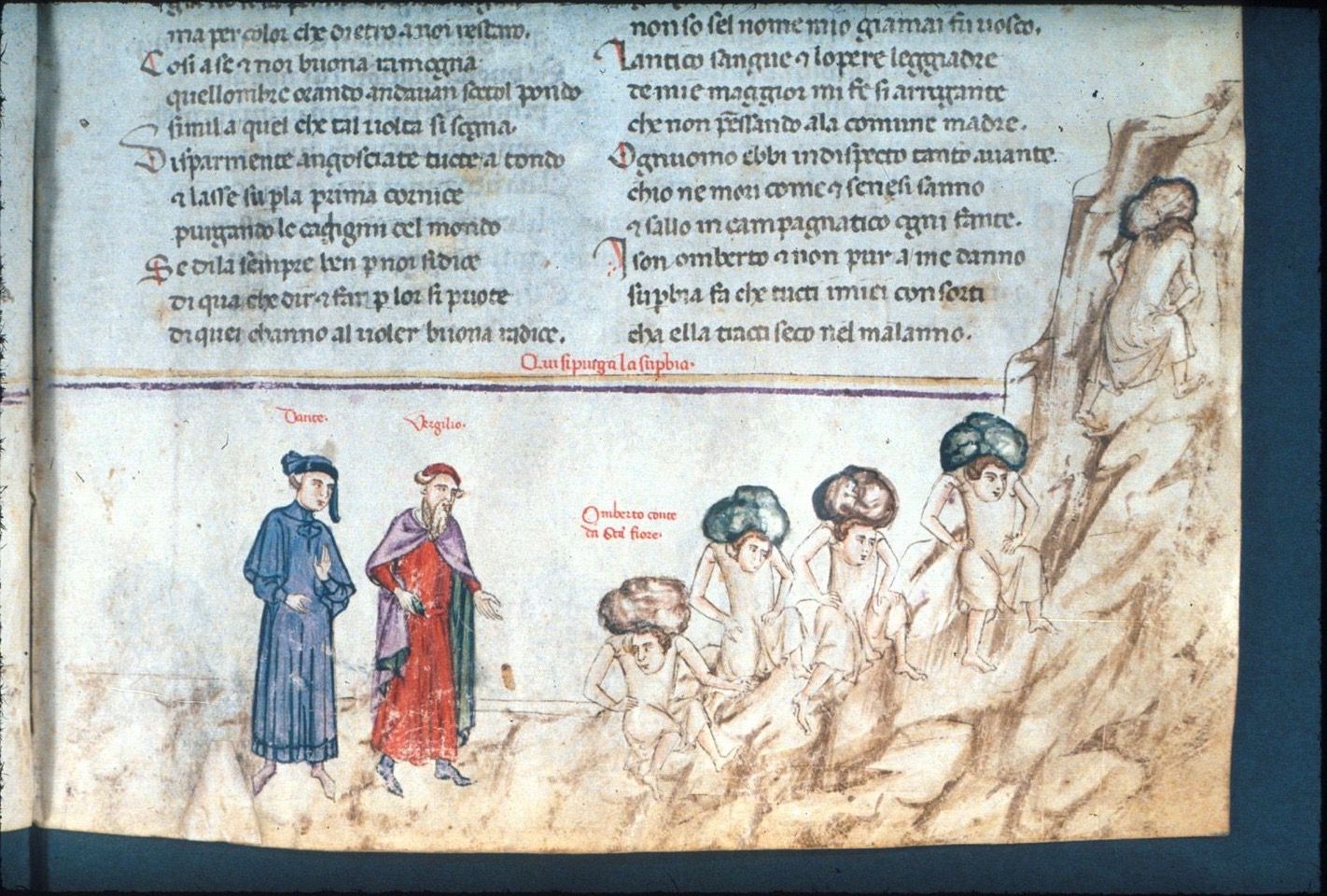

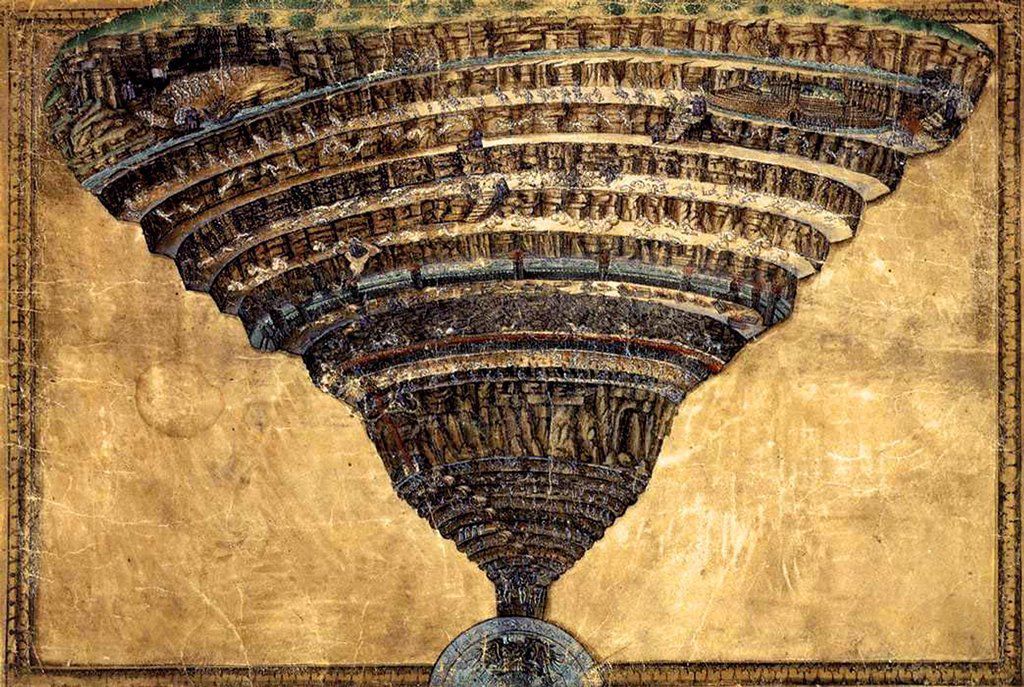

L’Orlando Furioso, poema cavalleresco, viene definito dall’autore stesso una gionta (aggiunta) al non terminato Orlando Innamorato che il nobile Boiardo aveva composto, per il diletto della corte di Ercole I, nel 1495. Egli infatti riprende la vicenda interrotta dal predecessore e dedica la sua opera al figlio d’Ercole, il cardinale Ippolito. Dunque l’opera ariostesca si presenta subito come una continuazione. Eppure essa ha una vera e propria autonomia narrativa ed una qualità che il suo predecessore non possedeva, tanto da diventare, nella coscienza comune, come l’emblema di tutto il Rinascimento. Frutto di tutto il lavoro che l’autore ferrarese profuse nell’estensione del suo capolavoro sono le tre edizioni in cui essa si fece conoscere al pubblico:

Edizione del 1551

- 1516, in 40 canti, ritenuta sin da subito provvisoria dall’autore;

- 1521 in cui l’opera subisce un’importante revisione linguistica, grazie all’apporto amicale di Pietro Bembo, che di lì a poco avrebbe pubblicato le Prose della vulgar lingua (1525). Alcuni critici pensano che l’autore abbia avuto per questa edizione l’intenzione di aggiungere qualche canto (si tratterebbe dei Cinque canti, mai pubblicati, poi, perché sentiti poco coesi all’interno dell’opera dallo stesso poeta, ma resi postumi per opera del figlio);

- 1532, l’edizione definitiva in ben 46 canti, con un ulteriore e più perfetta revisione linguistica.

Riproduzione anastatica di cinque Canti pubblicati da Virginio

Se è quasi impossibile riassumere il poema, per la varietà e l’intrecciarsi delle vicende. È tuttavia possibile enuclearne tre temi principali:

- Il tema bellico, con la guerra tra i Franchi e i Mori;

- Il tema sentimentale con l’amore tra Orlando e Angelica, incluso la pazzia d’Orlando;

- Il tema encomiastico con l’amore tra Ruggiero e Bradamante.

Vediamone la struttura e i principali temi attraverso l’opera stessa:

PROEMIO E INCIPIT

(I, 1-16)

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,

le cortesie, l’audaci imprese io canto,

che furo al tempo che passaro i Mori

d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,

seguendo l’ire e i giovenil furori

d’Agramante lor re, che si diè vanto

di vendicar la morte di Troiano

sopra re Carlo imperator romano.

Dirò d’Orlando in un medesmo tratto

cosa non detta in prosa mai, né in rima:

che per amor venne in furore e matto,

d’uom che sì saggio era stimato prima;

se da colei che tal quasi m’ha fatto,

che ’l poco ingegno ad or ad or mi lima,

me ne sarà però tanto concesso,

che mi basti a finir quanto ho promesso.

Piacciavi, generosa Erculea prole,

ornamento e splendor del secol nostro,

Ippolito, aggradir questo che vuole

e darvi sol può l’umil servo vostro.

Quel ch’io vi debbo, posso di parole

pagare in parte e d’opera d’inchiostro;

né che poco io vi dia da imputar sono,

che quanto io posso dar, tutto vi dono.

Voi sentirete fra i più degni eroi,

che nominar con laude m’apparecchio,

ricordar quel Ruggier, che fu di voi

e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio.

L’alto valore e’ chiari gesti suoi

vi farò udir, se voi mi date orecchio,

e vostri alti pensier cedino un poco,

sì che tra lor miei versi abbiano loco.

Orlando, che gran tempo innamorato

fu de la bella Angelica, e per lei

in India, in Media, in Tartaria lasciato

avea infiniti ed immortal trofei,

in Ponente con essa era tornato,

dove sotto i gran monti Pirenei

con la gente di Francia e de Lamagna

re Carlo era attendato alla campagna,

per far al re Marsilio e al re Agramante

battersi ancor del folle ardir la guancia,

d’aver condotto, l’un, d’Africa quante

genti erano atte a portar spada e lancia;

l’altro, d’aver spinta la Spagna inante

a destruzion del bel regno di Francia.

E così Orlando arrivò quivi a punto:

ma tosto si pentì d’esservi giunto:

che vi fu tolta la sua donna poi:

ecco il giudicio uman come spesso erra!

Quella che dagli esperi ai liti eoi

avea difesa con sì lunga guerra,

or tolta gli è fra tanti amici suoi,

senza spada adoprar, ne la sua terra.

Il savio imperator, ch’estinguer volse

un grave incendio, fu che gli la tolse.

Nata pochi dì inanzi era una gara

tra il conte Orlando e il suo cugin Rinaldo,

che ambi avean per la bellezza rara

d’amoroso disio l’animo caldo.

Carlo, che non avea tal lite cara,

che gli rendea l’aiuto lor men saldo,

questa donzella, che la causa n’era

tolse, e diè in mano al duca di Bavera;

in premio promettendola a quel d’essi,

ch’in quel conflitto, in quella gran giornata,

degl’infideli più copia uccidessi,

e di sua man prestasse opra più grata.

Contrari ai voti poi furo i successi;

ch’in fuga andò la gente battezzata,

e con molti altri fu ’l duca prigione,

e restò abbandonato il padiglione.

Dove, poi che rimase la donzella

ch’esser dovea del vincitor mercede,

inanzi al caso era salita in sella,

e quando bisognò le spalle diede,

presaga che quel giorno esser rubella

dovea Fortuna alla cristiana fede:

entrò in un bosco, e ne la stretta via

rincontrò un cavallier ch’a piè venìa.

Indosso la corazza, l’elmo in testa,

la spada al fianco, e in braccio avea lo scudo;

e più leggier correa per la foresta,

ch’al pallio rosso il villan mezzo ignudo.

Timida pastorella mai sì presta

non volse piede inanzi a serpe crudo,

come Angelica tosto il freno torse,

che del guerrier, ch’a piè venìa, s’accorse.

Era costui quel paladin gagliardo,

figliuol d’Amon, signor di Montalbano,

a cui pur dianzi il suo destrier Baiardo

per strano caso uscito era di mano.

Come alla donna egli drizzò lo sguardo,

riconobbe, quantunque di lontano,

l’angelico sembiante e quel bel volto

ch’all’amorose reti il tenea involto.

La donna il palafreno a dietro volta,

e per la selva a tutta briglia il caccia;

né per la rara più che per la folta,

la più sicura e miglior via procaccia:

ma pallida, tremando, e di sé tolta,

lascia cura al destrier che la via faccia.

Di sù di giù, ne l’alta selva fiera

tanto girò, che venne a una riviera.

Su la riviera Ferraù trovosse

di sudor pieno e tutto polveroso.

Da la battaglia dianzi lo rimosse

un gran disio di bere e di riposo;

e poi, mal grado suo, quivi fermosse,

perché, de l’acqua ingordo e frettoloso,

l’elmo nel fiume si lasciò cadere,

né l’avea potuto anco riavere.

Quanto potea più forte, ne veniva

gridando la donzella ispaventata.

A quella voce salta in su la riva

il Saracino, e nel viso la guata;

e la conosce subito ch’arriva,

ben che di timor pallida e turbata,

e sien più dì che non n’udì novella,

che senza dubbio ell’è Angelica bella.

E perché era cortese, e n’avea forse

non men de’ dui cugini il petto caldo,

l’aiuto che potea tutto le porse,

pur come avesse l’elmo, ardito e baldo:

trasse la spada, e minacciando corse

dove poco di lui temea Rinaldo.

Più volte s’eran già non pur veduti,

m’al paragon de l’arme conosciuti.

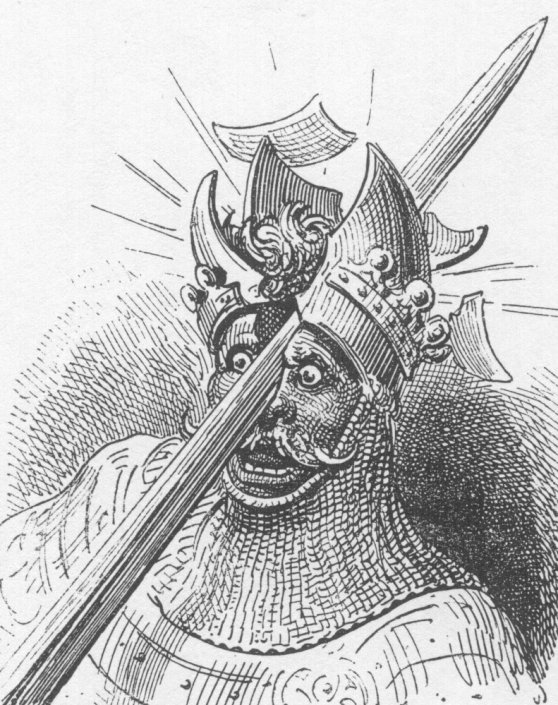

L’Orlando Furioso visto dai Pupari Siciliani

Le donne, i cavalieri, le battaglie, gli amori, gli atti di cortesia, le audaci imprese io canto, che ci furono nel tempo in cui gli Arabi attraversarono il mare d’Africa, e arrecarono tanto danno in Francia, seguendo le ire e i furori giovanili del loro re Agramante, il quale si vantò di poter vendicare la morte di Traiano contro il re Carlo, imperatore romano. // Nello stesso tempo, racconterò di Orlando cose mai dette né in prosa né in rima: che per amore, divenne furioso e matto, lui che prima era considerato uomo così saggio; dirò queste cose se da parte di colei che mi ha quasi reso tale e che a poco a poco consuma il mio piccolo ingegno, me ne sarà concesso a sufficienza (di ingegno) tanto che mi basti a finire l’opera che ho promesso. // Vi piaccia, o Ippolito, generosa e nobile figlio di Ercole I, ornamento e splendore del nostro tempo, di gradire questo poema che vuole e darvi solo può il vostro umile servitore. Il mio debito nei vostri confronti, lo posso solo pagare in parte con le mie parole ed opere scritte; non mi si potrà accusare di darvi poco, perché io vi dono tutto quanto posso donarvi. // Voi mi sentirete ricordare fra i più valorosi eroi, che mi appresto a citare lodandoli, di quel Ruggiero che fu il vostro e dei vostri nobili avi il capostipite. Il suo grande valore e le sue imprese vi farò udire se mi presterete ascolto; e le vostre profonde preoccupazioni cedano un poco, in modo che tra loro i miei versi possano trovare spazio. // Orlando, che per tanto tempo era stato innamorato della bella Angelica e per lei in India, in Oriente, aveva lasciato trofei immortali ed in numero infinito, era tornato infine con la donna amata in Occidente dove, sotto gli alti monti Pirenei, con i Francesi ed i Tedeschi, il re Carlo si era insediato in campo aperto, // perché il re Marsilio ed il re Agramante si pentissero ancora una volte delle loro folli azioni; Agramante per avere condotto dall’Africa tante persone quante erano in grado di portare spada e lancia, Marsilio per avere condotto la Spagna nella distruzione del bel regno di Francia. E così Orlando arrivò sul posto al momento giusto, ma subito si pentì di esservi giunto. // Perché gli anche fu tolta la donna che amava: ecco come il giudizio umano spesso sbaglia! La donna che dalle coste Orientali a quelle Occidentali aveva difeso con una tanto lunga guerra, ora gli viene tolta tra tanti suoi amici, senza che sia adoperata spada alcuna, sulla sua terra. Il saggio imperatore, con la volontà di estinguere un grave incendio (pericolosa contesa d’amore), fu a togliergliela. // Pochi giorni prima era infatti iniziato un conflitto tra il conte Orlando e suo cugino Rinaldo, poiché entrambi, per la rara bellezza di Angelica, avevano l’animo infiammato dal desiderio amoroso. Carlo non vedeva di buon occhio tale lite, che poteva mettere in dubbio il loro aiuto, questa fanciulla (Angelica), che ne era la causa, prese e consegnò nelle mani del duca Namo di Baviera; // promettendola in premio a chi dei due, nell’imminente conflitto, in quella battaglia campale, avesse ucciso il maggior numero di infedeli, e con la sua mano avesse quindi reso maggior servizio. Gli eventi fecero però venire meno le promesse; perché i cristiani dovettero ritirarsi, insieme a molti altri, il duca Namo fu fatto prigioniero e la sua tenda rimase vuota. // Rimasta sola nella tenda, la donzella, che avrebbe dovuto essere la ricompensa del vincitore, visto l’andamento degli eventi, salì in sella ad un cavallo e ad momento opportuno scappò, avuto presagio che, quel giorno, avversa alla fede cristiana sarebbe stata la fortuna. Entrò in un bosco e per lo stretto sentiero incontrò un cavaliere che avanzava a piedi. // Con addosso la corazza, in testa l’elmo, al fianco la spada ed al braccio lo scudo, correva per la foresta più rapidamente di un contadino poco vestito in una gara di corsa. Una timida pastorella mai così rapidamente sottrasse il piede dal morso di un serpente letale, quanto rapidamente Angelica tirò le redini per cambiare direzione non appena si accorse del guerriero che sopraggiungeva a piedi. // Era questo guerriero (Rinaldo) quel paladino, figlio di Amone, signore di Montalbano, al quale poco prima il proprio destriero per uno strano caso era fuggito di mano. Non appena posò lo sguardo sulla donna, riconobbe, nonostante fosse lontana, l’angelica figura ed il bel volto che lo avevano fatto prigioniero delle reti dell’amore. // La donna volta indietro il cavallo e per il bosco lo lancia in corsa a briglia sciolta; più per la sgombra che per la fitta boscaglia non va cercando la via migliore e più sicura, perché pallida, tremante, e fuori di sé, lascia che sia il cavallo a frasi strada da solo. L’animale da ogni parte, nell’inospitale foresta, tanto vagò che infine giunse alla riva di un fiume. // In riva al fiume trovò Ferraù tutto impolverato e sudato. Poco prima lo aveva tolto dalla battaglia un grande desiderio di bere e di riposarsi; e poi, contro la sua volontà, lì si dovette fermare, perché, nella fretta di bere, lasciò cadere nel fiume il proprio elmo ed ancora non era riuscito a ritrovarlo. // Sopraggiunse, gridando quanto più poteva la donzella spaventata. Udita la voce, il Saracino salta sulla riva la guarda attentamente in viso e subito riconosce che chi sta arrivando al fiume, nonostante fosse pallida e turbata dalla paura e fossero passati più giorni dall’ultima volta che ne ebbe notizia, era senza dubbio la bella Angelica. // Essendo di indole gentile e forse avendo anche l’animo infiammato non meno dei due cugini, porse a lei tutto l’aiuto che era in grado di dare, come se avesse riavuto l’elmo, temerario e spavaldo: sguainò la spada e corse minaccioso verso Rinaldo, che in realtà non era per niente intimorito da lui. Più volte si era già non solo visti, ma anche scontrati con le armi.

Abbiamo qui sia il proemio che l’incipit del poema stesso. Nel primo vi è la scansione classica: presentazione dell’argomento, invocazione e dedica. Ma Ariosto stravolge queste parti classiche di ogni poema. Vediamo come:

- l’argomento presenta il tema bellico ed il sentimentale che vengono strutturati attraverso un doppio chiasmo in cui è evidente che tale figura retorica vuole indicarci la varietà e l’intrecciarsi delle vicende:

le donne i cavalier

l’arme gli amori

le cortesie l’audaci imprese

- l’invocazione viene abbassata a tal punto che non si parla più né di figure celesti né di altissime figure pagane il cui compito è quello d’ispirare l’alto compito che il poeta deve elaborare, ma la semplice sua compagna che ama talmente tanto da poter finire “pazzo” come Orlando;

- La dedica è dedicata ad Ippolito d’Este, cardinale a cui egli presta servizio, ma non pare così interessato, tra le sue mille attività d’uomo di mondo e di chiesa, come ci ha fatto intendere già nelle Satire.

Quindi dopo avercelo presentato, il poeta, molto “umilmente” inizia il poema proprio dove Boiardo l’aveva cominciato e con un sunto estremamente veloce ci dice cosa nell’Orlando Innamorato si era raccontato: il paladino Orlando, tornato a Parigi dalla guerra vittoriosa in Oriente con la bella Angelica, figlia del re del Catai, si scontra con Rinaldo per la conquista della bella giovane. Re Carlo ne approfitta per prometterla in premio a chi si mostrerà più valoroso nella lotta contro i Saraceni e intanto l’affida in custodia al duca di Baviera Namo. Attraverso questo modo Ariosto non inizia il suo poema, ma continua il precedente; cioè, egli struttura un vero e proprio non inizio, in quanto vuole che il suo lavoro abbia una struttura “aperta”. Quindi parte in medias res, con la fuga d’Angelica, inseguita a piedi da Rinaldo, che aveva smarrito il cavallo, fino a che giunge ad un rivo dove vi è il soldato Ferraù, che cerca un elmo che gli era caduto. Alle grida della fanciulla si volge e riconosciutala, poiché anche a lui piaceva immensamente, la difende contro Rinaldo che intanto sopraggiungeva. Fra i due sorge un epico duello, di cui Angelica approfitta ridandosi alla fuga. Allora Rinaldo, accortosi dell’assenza della fanciulla, propone una tregua al rivale, affinché, solo dopo averla riacciuffata, si possa fra di loro stabilire chi la dovrà possedere. Tale proposta viene accettata da Ferraù di buon grado, che, essendo assai cortese, non lascia che il suo avversario rimanga a piedi, e caricatolo nel suo cavallo, insieme vanno all’inseguimento d’Angelica.

Ida Saitta: Orlando alla corte del re Carlo

RIFLESSIONI D’AUTORE 1

(I, 22-23)

Oh gran bontà de’ cavallieri antiqui!

Eran rivali, eran di fé diversi,

e si sentian degli aspri colpi iniqui

per tutta la persona anco dolersi;

e pur per selve oscure e calli obliqui

insieme van senza sospetto aversi.

Da quattro sproni il destrier punto arriva

ove una strada in due si dipartiva.

E come quei che non sapean se l’una

o l’altra via facesse la donzella

(però che senza differenza alcuna

apparia in amendue l’orma novella),

si messero ad arbitrio di fortuna,

Rinaldo a questa, il Saracino a quella.

Pel bosco Ferraù molto s’avvolse,

e ritrovossi al fine onde si tolse.

Oh gran bontà dei cavalieri antichi! Erano rivali, parlavano una diversa lingua, si sentivano dei duri colpi crudeli ancora dolere tutto il corpo; eppure per boschi oscuri e sentieri tortuosi vanno insieme senza temersi tra loro. Da quattro speroni punto, il destriero arriva ad un bivio. // E come quelli che non sapevano se l’una o l’altra via avesse imboccato la donzella (poiché senza alcuna differenza, su entrambi i sentieri l’impronta appariva fresca, recente) misero la propria sorte nelle mani della fortuna. Rinaldo per questo sentiero, il saracino per quello. Per il bosco Ferraù molto s’aggirò ad alla fine si ritrovò al punto di partenza.

Ci troviamo qui di fronte a dei procedimenti che ricorreranno moltissimo nel poema:

- Intervento dell’autore: con esso Ariosto pratica un abbassamento e “modernizzazione”: ciò avviene nello “svelamento” della favola, così come la presenta nel duello, descritto in modo “altisonante ed eroico”, ma anche una riflessione amara sull’odio che percorre l’intera penisola con le guerre del primo Cinquecento;

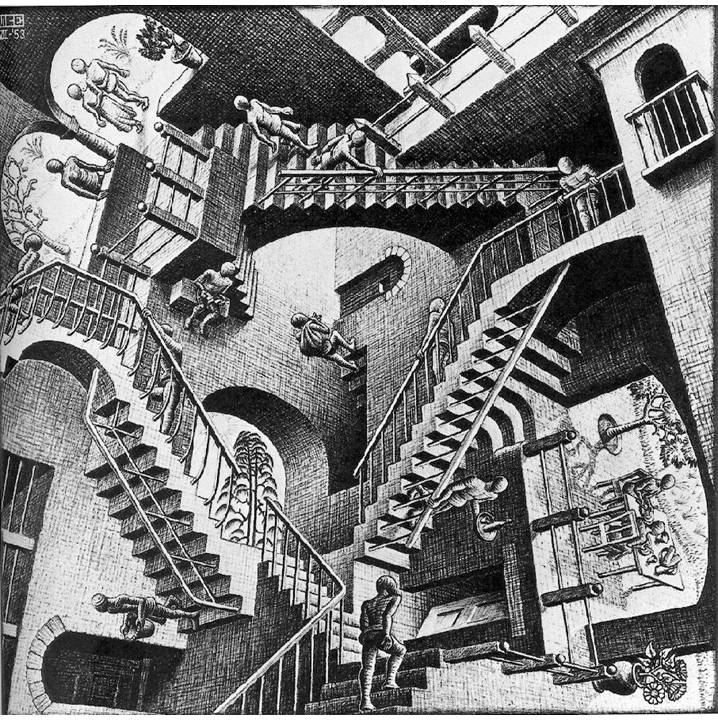

- Concetto di biforcazione: i due cavalieri si trovano di fronte ad un bivio; attraverso questa tecnica, Ariosto introduce il tema della simultaneità e quindi, narrativamente, il bisogno dell’intreccio presente nell’opera (racconto un episodio, che poi interrompo, perché voglio raccontarvi cosa nel frattempo succede in un altro episodio e via discorrendo);

- Concetto di circolarità: Ferraù si ritrova nel luogo in cui era partito: è un concetto collegato al precedente, quello dell’intreccio. Se quest’ultimo non mi può offrire una linea verticale della narrazione, basato sul prima e sul poi, mi darà viceversa un aspetto circolare in cui le cose tornano al punto stesso in cui erano.

Immagine che mostra Ferraù ed Argalia per un’edizione genovese dell’Orlando Furioso (XVI sec.)

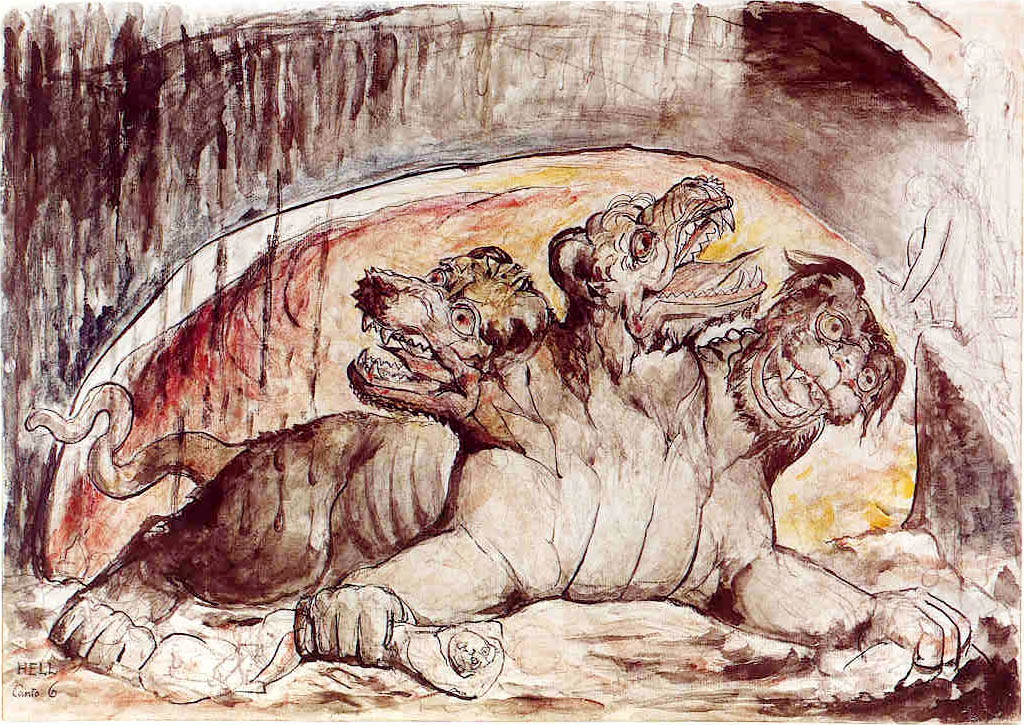

Riprendendo la narrazione Ferraù si ritrova nel fiume a ricercare l’elmo. Ma mentre tenta il terreno sotto l’acqua esce il fantasma d’Argalia (fratello di Angelica) con l’elmo tra le braccia che rimprovera al cavaliere di non averglielo restituito come aveva promesso quando l’aveva ucciso. Ne cercasse un altro, come quelli di Rinaldo ed Orlando, altrimenti lui non ne avrà più. Vergognandosi molto, Ferraù così decide. Rinaldo intanto vede il suo cavallo. Angelica capisce che lui è vicino e ricomincia la fuga.

FUGA D’ANGELICA

(I, 33-45)

Fugge tra selve spaventose e scure,

per lochi inabitati, ermi e selvaggi.

Il mover de le frondi e di verzure,

che di cerri sentia, d’olmi e di faggi,

fatto le avea con subite paure

trovar di qua di là strani viaggi;

ch’ad ogni ombra veduta o in monte o in valle,

temea Rinaldo aver sempre alle spalle.

Qual pargoletta o damma o capriuola,

che tra le fronde del natio boschetto

alla madre veduta abbia la gola

stringer dal pardo, o aprirle ’l fianco o ’l petto,

di selva in selva dal crudel s’invola,

e di paura trema e di sospetto:

ad ogni sterpo che passando tocca,

esser si crede all’empia fera in bocca.

Quel dì e la notte a mezzo l’altro giorno

s’andò aggirando, e non sapeva dove.

Trovossi al fin in un boschetto adorno,

che lievemente la fresca aura muove.

Duo chiari rivi, mormorando intorno,

sempre l’erbe vi fan tenere e nuove;

e rendea ad ascoltar dolce concento,

rotto tra picciol sassi, il correr lento.

Quivi parendo a lei d’esser sicura

e lontana a Rinaldo mille miglia,

da la via stanca e da l’estiva arsura,

di riposare alquanto si consiglia:

tra’ fiori smonta, e lascia alla pastura

andare il palafren senza la briglia;

che di fresca erba avean piene le sponde.

Ecco non lungi un bel cespuglio vede

di prun fioriti e di vermiglie rose,

che de le liquide onde al specchio siede,

chiuso dal sol fra l’alte querce ombrose;

così voto nel mezzo, che concede

fresca stanza fra l’ombre più nascose:

e la foglia coi rami in modo è mista,

che ’l sol non v’entra, non che minor vista.

Dentro letto vi fan tenere erbette,

ch’invitano a posar chi s’appresenta.

La bella donna in mezzo a quel si mette,

ivi si corca ed ivi s’addormenta.

Ma non per lungo spazio così stette,

che un calpestio le par che venir senta:

cheta si leva e appresso alla riviera

vede ch’armato un cavallier giunt’era.

Se gli è amico o nemico non comprende:

tema e speranza il dubbio cor le scuote;

e di quella aventura il fine attende,

né pur d’un sol sospir l’aria percuote.

Il cavalliero in riva al fiume scende

sopra l’un braccio a riposar le gote;

e in un suo gran pensier tanto penètra,

che par cangiato in insensibil pietra.

Pensoso più d’un’ora a capo basso

stette, Signore, il cavallier dolente;

poi cominciò con suono afflitto e lasso

a lamentarsi sì soavemente,

ch’avrebbe di pietà spezzato un sasso,

una tigre crudel fatta clemente.

Sospirante piangea, tal ch’un ruscello

parean le guance, e ’l petto un Mongibello.

«Pensier (dicea) che ’l cor m’agghiacci ed ardi,

e causi il duol che sempre il rode e lima,

che debbo far, poi ch’io son giunto tardi,

e ch’altri a corre il frutto è andato prima?

a pena avuto io n’ho parole e sguardi,

ed altri n’ha tutta la spoglia opima.

Se non ne tocca a me frutto né fiore,

perché affligger per lei mi vuo’ più il core?

La verginella è simile alla rosa,

ch’in bel giardin su la nativa spina

mentre sola e sicura si riposa,

né gregge né pastor se le avvicina;

l’aura soave e l’alba rugiadosa,

l’acqua, la terra al suo favor s’inchina:

gioveni vaghi e donne inamorate

amano averne e seni e tempie ornate.

Ma non sì tosto dal materno stelo

rimossa viene e dal suo ceppo verde,

che quanto avea dagli uomini e dal cielo

favor, grazia e bellezza, tutto perde.

La vergine che ’l fior, di che più zelo

che de’ begli occhi e de la vita aver de’,

lascia altrui corre, il pregio ch’avea inanti

perde nel cor di tutti gli altri amanti.

Sia vile agli altri, e da quel solo amata

a cui di sé fece sì larga copia.

Ah, Fortuna crudel, Fortuna ingrata!

trionfan gli altri, e ne moro io d’inopia.

Dunque esser può che non mi sia più grata?

dunque io posso lasciar mia vita propia?

Ah più tosto oggi manchino i dì miei,

ch’io viva più, s’amar non debbo lei!»

Se mi domanda alcun chi costui sia,

che versa sopra il rio lacrime tante,

io dirò ch’egli è il re di Circassia,

quel d’amor travagliato Sacripante;

io dirò ancor, che di sua pena ria

sia prima e sola causa essere amante,

è pur un degli amanti di costei:

e ben riconosciuto fu da lei.

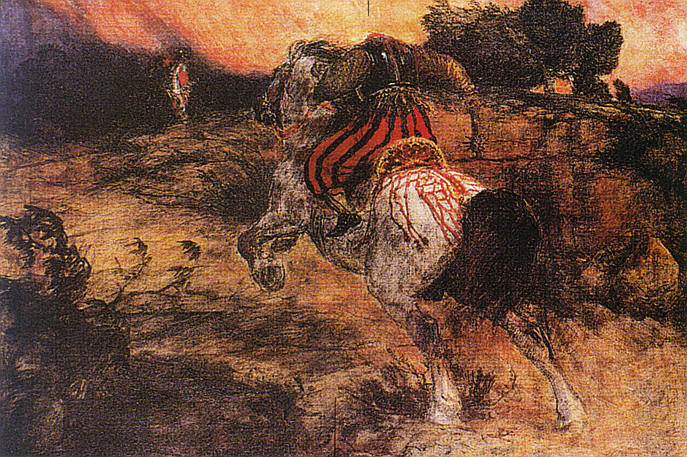

Carlo Jacono: La fuga di Angelica (1957)

Fugge tra spaventosi ed oscuri boschi, per luoghi inabitati, selvaggi e solitari. Il rumore provocato dal movimento dei rami e dalla vegetazione di querce, olmi e faggi, che Angelica sentiva, causa le improvvise paure, le avevano fatto intraprendere insoliti sentieri da ogni parte; perché ogni ombra che vedeva sui monti o nelle valli, le facevano temere di avere ancora alle spalle Rinaldo. // Come un cucciolo di daino o capriolo, che tra i rami del boschetto nel quale è nato abbia visto la gola della madre dal morso del leopardo stretta, o che le squarcia il petto od il fianco, scappa dall’animale crudele di bosco in bosco e trema per la paura e per il sospetto della sua presenza: per ogni cespuglio che tocca al proprio passaggio crede di essere già in bocca alla belva crudele. // Quel giorno, la stessa notte e per metà del giorno seguente vagò senza sapere dove stesse andando. Venne a trovarsi infine in un boschetto leggiadro, mosso delicatamente da un vento fresco. Due ruscelli trasparenti, riempiendo l’aria del loro gorgoglio, consentono la presenza sempre dell’erba e la sua crescita; e rendevano piacevole da ascoltare la dolce armonia, interrotta solo tra piccoli sassi, dal loro scorrere lento. // Qui, credendo di essere al sicuro e lontana mille miglia da Rinaldo, per lo stancante tragitto ed il caldo estivo decide di riposare per un po’ tempo: scende da cavallo tra i fiori e lascia andare a nutrirsi, senza briglia, libero, il proprio destriero; l’animale vaga quindi nei dintorni dei ruscelli, che avevano piene le rive di fresca erba. // Non lontano da sé Angelica scorge un bel cespuglio, fiorito di biancospini e di rose rosse, che si specchia nelle onde limpide dei ruscelli ed è riparato dal sole dalle alte querce ombrose; vuoto nel mezzo, così da concedere fresco giaciglio tra le ombre più nascoste: le sue foglie ed i suoi rami sono talmente intrecciati che non passa il sole, e nemmeno la vista dell’uomo, meno penetrante. // L’erbetta morbida crea un letto all’interno del cespuglio, invitando a stendersi sopra chi vi giunge. La bella donna si mette in mezzo al cespuglio, lì si corica e quindi si addormenta. Ma non rimane lì addormentata molto tempo, che le sembra di sentire avvicinarsi un rumore di calpestio: si solleva piano piano e presso la riva di un ruscello vede essere giunto un cavaliere armato. // Angelica non riesce a capire se gli è amico o nemico: il timore e la speranza le scuotono il suo cuore dubbioso; attende che quella avventura giunga ad un termine senza emettere neanche un solo sospiro. Il cavaliere si siede in riva al ruscello reggendosi la testa con un braccio; e viene tanto rapito dai propri pensieri, al punto che, immobile, sembra essersi mutato in insensibile pietra. // Assorto dai propri pensieri, con il capo basso, per più di un’ora stette, cardinale Ippolito, il cavaliere abbattuto; dopo di ché cominciò con un la-mento afflitto e dolente a lamentarsi in modo tanto struggente, che avrebbe infranto un sasso per pietà, una crudele tigre fatta misericordiosa. Piangeva tra i sospiri, tanto che un ruscello sembrava scorrergli sulle guance ed il petto un vulcano infuocato. // Diceva: «Pensiero che mi ghiaccia ed arde il cuore, e causa del dolore che sempre lo consuma, che ci posso fare se sono giunto tardi ed altri, arrivati prima, hanno già colto il frutto (Angelica)? Ho ricevuto a stento i suoi sguardi e parole, altri hanno invece ricevuto tutto il ricco bottino. Se a me non spettano né il frutto né il fiore, perché per lei voglio ancora tormentare il mio cuore? // La vergine è simile ad una rosa, che in un bel giardino, sul rovo che l’ha generata, si riposa finché è sola ed al sicuro, e né gregge né pastore le si avvicinano; la brezza delicata e la rugiada del mattino, l’acqua e la terra si inchinano davanti al suo fascino: giovani amanti e donne innamorate amano ornarsi il collo e la testa di lei, la rosa. // Ma non appena dallo stelo materno e dal ceppo verde del cespuglio viene staccata, quanto aveva per gli uomini e per il cielo fascino, grazia e bellezza, tutto perde. La vergine che il proprio fiore, del quale deve avere cura più che dei propri begli occhi e della propria vita, lascia cogliere ad altra persona, perde l’ammirazione che poco prima aveva nel cuore di tutti i propri amanti. // Diviene di scarso valore agli occhi degli altri, ed amata solo da colui al quale fece così grande dono di sé. Ah, fortuna crudele, fortuna ingiusta! Gli altri godono mentre io muoio di stenti. Non potrebbe allora essermi lei meno cara? Non potrei forse abbandonare la mia propria vita? Ah, che io muoia oggi stesso piuttosto che vivere più a lungo, se non dovessi amare lei!». // Se qualcuno mi domandasse chi sia questo cavaliere, che versa così tante lacrime sopra il torrente, io risponderò che lui è il re di Circassia, Sacripante, tormentato dall’amore; dirò ancora che della sua pena, grave da sopportare, la prima e sola causa è l’amare una donna, ed è proprio uno degli amanti di Angelica: è subito fu infatti da lei riconosciuto.

Qui Ariosto tocca due tecniche estremamente presenti nella cultura classica e quindi riprese nell’età rinascimentale: l’aspetto dell’elegia e del locus amoenus; infatti la selva in cui fugge Angelica, oltre a richiamare Dante, riflette lo stato ansioso della fanciulla; mentre il prato in cui ella trova riposo rimanda ad echi petrarcheschi, in cui egli idealizzava la sua amata Laura. Ma è proprio qui che egli crea il contrasto ironico: al piacevole e perfetto posto in cui trova riposo la fanciulla, fa da contrasto l’atteggiamento malinconico di Sacripante; alla bellezza e purezza d’Angelica, fa da contrasto la certezza che Orlando, nel portarla da Oriente a Parigi, l’abbia sverginata ed una donna, cui è stato colto il frutto, perde d’ogni qualità. Così pensa lui. Angelica che ha sentito il suo lamento e che, vistosi sola, una compagnia per tornare al suo paese l’avrebbe voluta volentieri, ma senza compromettersi, si svela al re e, per meglio convincerlo, afferma d’esser ora vergine così come Dio l’ha fatta.

RIFLESSIONI D’AUTORE 2

(I, 56)

Forse era ver, ma non però credibile

a chi del senso suo fosse signore;

ma parve facilmente a lui possibile,

ch’era perduto in via più grave errore.

Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibiIe,

e l’invisibil fa vedere Amore.

Questo creduto fu; che ’l miser suole

dar facile credenza a quel che vuole.

Forse era vero ciò che diceva, ma non era però credibile a chi fosse padrone della propria ragione; ma parve facilmente possibile a Sacripante, che aveva commesso un ben più grave errore, innamorandosi. Quel che l’uomo potrebbe vedere, l’amore gli nasconde, e ciò che non sarebbe visibile viene fatto vedere dall’amore. Il racconto fu creduto; poiché l’uomo misero è solito credere troppo facilmente a ciò che ha bisogno di credere.

E’ evidente qui l’ironia di Ariosto, che tuttavia nasconde riflessioni sulla realtà umana e sulla sua debolezza; in primo luogo il solito contrasto tra apparenza e realtà, tra forma idealizzata e forma concreta: la bella Angelica (tale anche nel nome) non è che una furba ragazza; dall’altra, più con saggezza che con ironia, la constatazione di un aspetto dell’amore che crea bugie nella nostra mente, ma alle quali non sappiamo opporci. Ma Sacripante, ben pensandoci, riflette che se Orlando è stato così stupido da non approfittare della presenza di una così splendida fanciulla, ci penserà ben lui a farle provare la dolcezza dell’amore. Mentre si prepara al dolce assalto vede giungere un cavaliere, completamente bianco: estremamente arrabbiato perché lo ha interrotto sul più bello, lo sfida subito a duello. Monta sul cavallo e, dopo l’assalto, rimane disarcionato:

Giuseppe Bergomi: Angelica che fugge (2014)

DA RE A UOMO

(I, 63-64)

Già non fero i cavalli un correr torto,

anzi cozzaro a guisa di montoni:

quel del guerrier pagan morì di corto,

ch’era vivendo in numero de’ buoni:

quell’altro cadde ancor, ma fu risorto

tosto ch’al fianco si sentì gli sproni.

Quel del re saracin restò disteso

adosso al suo signor con tutto il peso.

L’incognito campion che restò ritto,

e vide l’altro col cavallo in terra,

stimando avere assai di quel conflitto,

non si curò di rinovar la guerra;

ma dove per la selva è il camin dritto,

correndo a tutta briglia si disserra;

e prima che di briga esca il pagano,

un miglio o poco meno è già lontano.

I due cavalli, uno di fronte all’altro, non deviarono in corsa, anzi si scontrarono violentemente tra loro come fanno i montoni: il cavallo di Sacripante morì sul colpo, pur potendo essere annoverato, da vivo, tra i buoni destrieri: anche l’altro cadde a terra, ma si rialzò non appena sentì pungere al suo fianco gli speroni. Quello del re saracino restò disteso, tendendo schiacciato con il proprio peso il padrone. // Il misterioso campione che rimase dritto a cavallo, e vide l’altro cavaliere in terra con il cavallo, ritenendo di avere avuto sufficiente trionfo da quel conflitto, non ritenne necessario rinnovare il combattimento; là dove, attraverso la selva, il sentiero è dritto, si lancia invece al galoppo; e prima che il pagano riesca a liberarsi dall’impaccio, si è già allontanato di un miglio o poco meno.

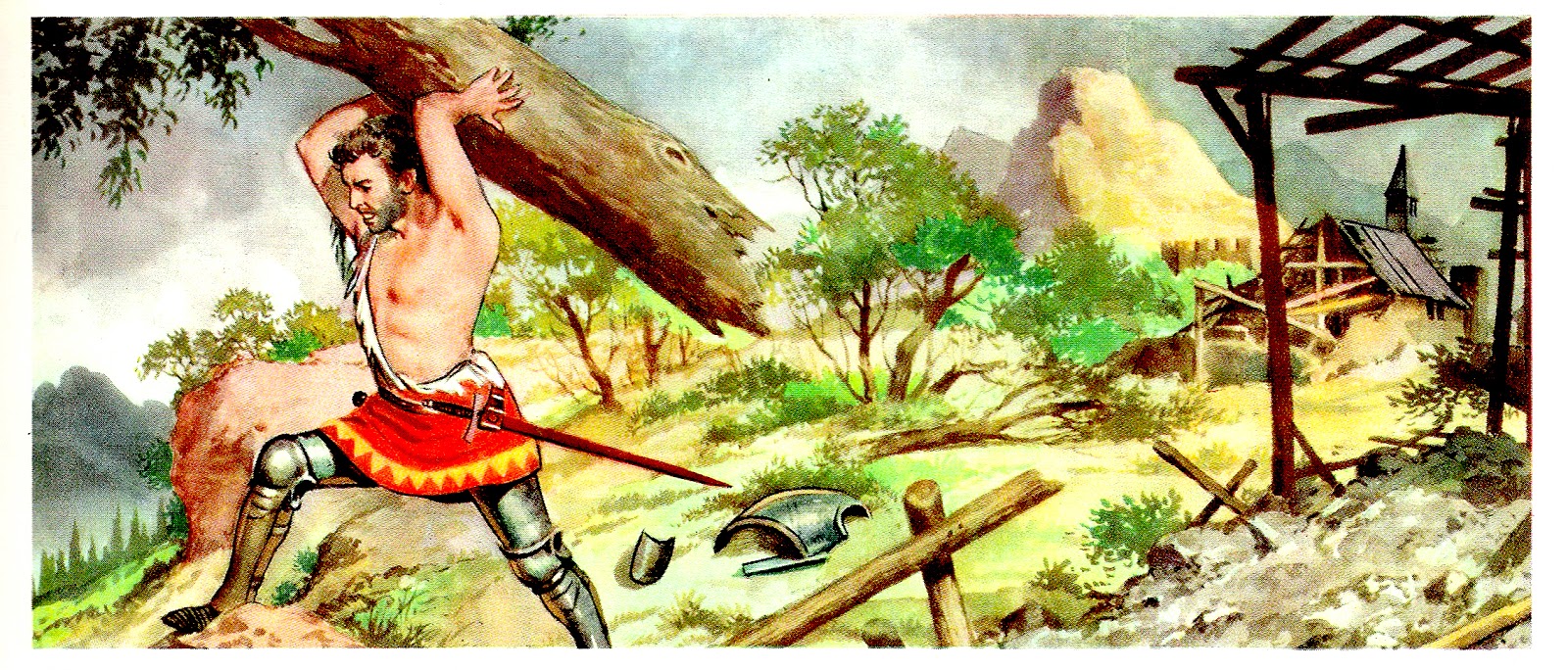

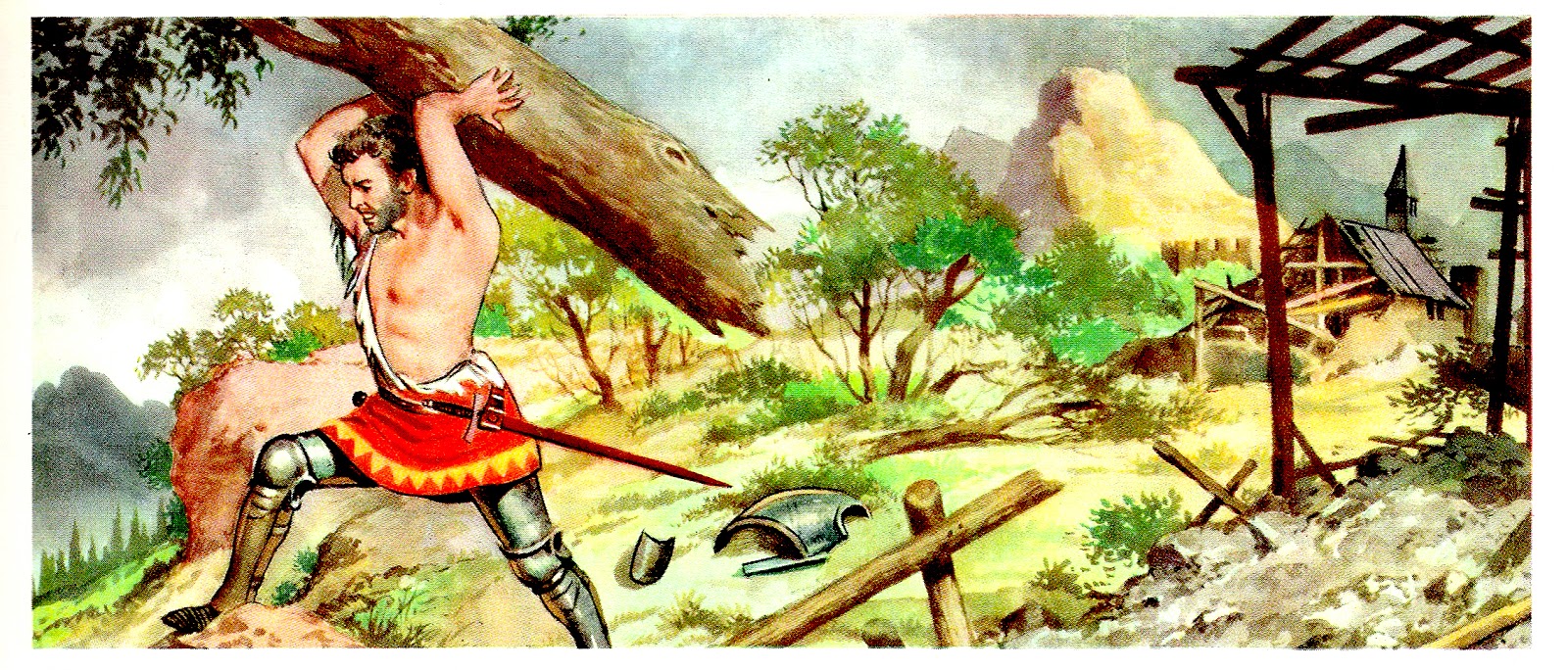

Immagine per il 1° canto del Furioso

E’ questo quello che si definisce l’“abbassamento” ariostesco: da re a uomo profondamente turbato per la vergogna d’esser stato disarcionato e gettato a terra di fronte alla donna che un attimo prima pensava di far sua. Ma ad acuire la vergogna di Sacripante è la notizia che a batterlo è stata una donna, Bradamante, anch’ella in cerca del suo Ruggero. Quindi Angelica prende il re sul proprio cavallo, e s’incammina. Di lontano riconosce Baiardo, cavallo di Rinaldo, ma a lei legato (Spiega Calvino: “Come mai Baiardo, così fedele, gli era scappato? Non tarderemo a comprendere che questa fuga – da cui a ben vedere, si scatenano tutte le vicissitudini dell’Orlando furioso – era una straordinaria prova di fedeltà e intelligenza. Per servire il suo padrone innamorato, Baiardo s’era messo di sua iniziativa sulle tracce di Angelica, di modo che Rinaldo, correndo dietro al destriero, avrebbe trovato la sua bella. Se si lasciava montare dal padrone, sarebbe stato il padrone a dirigerlo, come sempre avviene ad ogni cavallo; fuggendo è Baiardo a dirigere Rinaldo. Questo Baiardo, così corposamente cavallo, tende a sconfinare dalla natura equina, proprio perché vuole essere un cavallo ideale”). Il saraceno cerca di cavalcarlo, ma viene allontanato e si mostra solamente grato ad Angelica. Mentre i due lasciano il cavallo precedente e montano su questo, assai più forte, riappare Rinaldo. Sacripante si fa raggiungere, e si accinge a sostenere un duello, per vendicare l’offesa di ladro di cavallo e di donna lanciatagli da Rinaldo, ma mentre cominciano a combattere, Angelica stringe le briglia e fugge.

Quel che si seguì tra questi due superbi

vo’ che per l’altro canto si riservi.

Quello che seguì tra questi due superbi, voglio che sia riservato per il prossimo canto.

E’ questa la tecnica della dilazione: si è già mostrato come Ariosto tenda a non chiudere le vicende, per il concetto della contemporaneità, in cui tutto avviene in un tempo e tutto ad un tempo dev’essere seguito. Ma anche per esercitare la curiosità del lettore, facendo terminare il canto nel momento topico in cui si prepara un duello, per differire l’esito del duello stesso nel canto successivo. Un altro elemento caratterizzante il primo e quindi l’intero poema è il concetto della queste (ricerca): tutto l’episodio è costellato da Rinaldo che cerca Angelica, Ferraù l’elmo, Angelica un accompagnatore, Bradamante Ruggiero, senza ottenerlo. Ma vedremo spesso che chi cerca è a sua volta cercato e a quale destino porterà la ricerca esasperata.

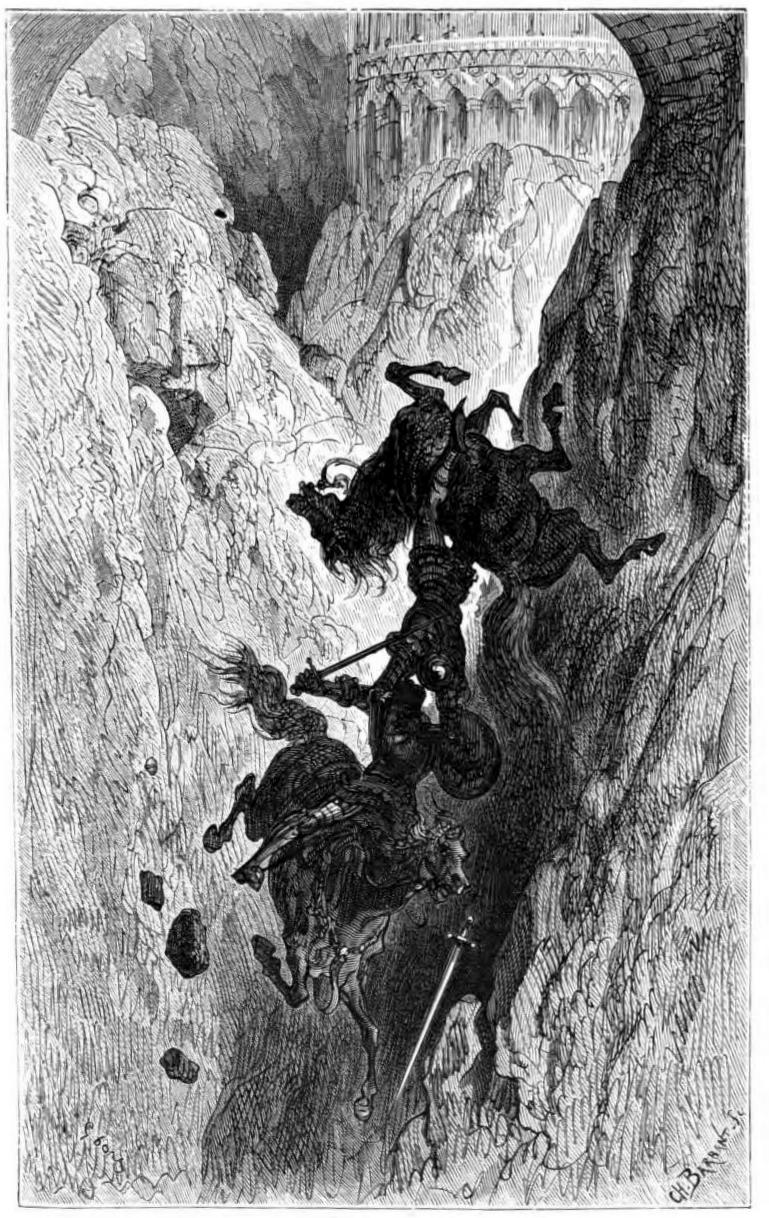

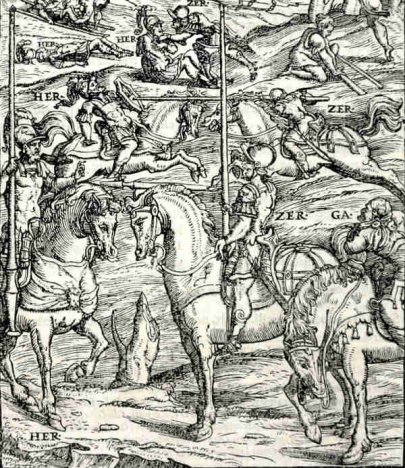

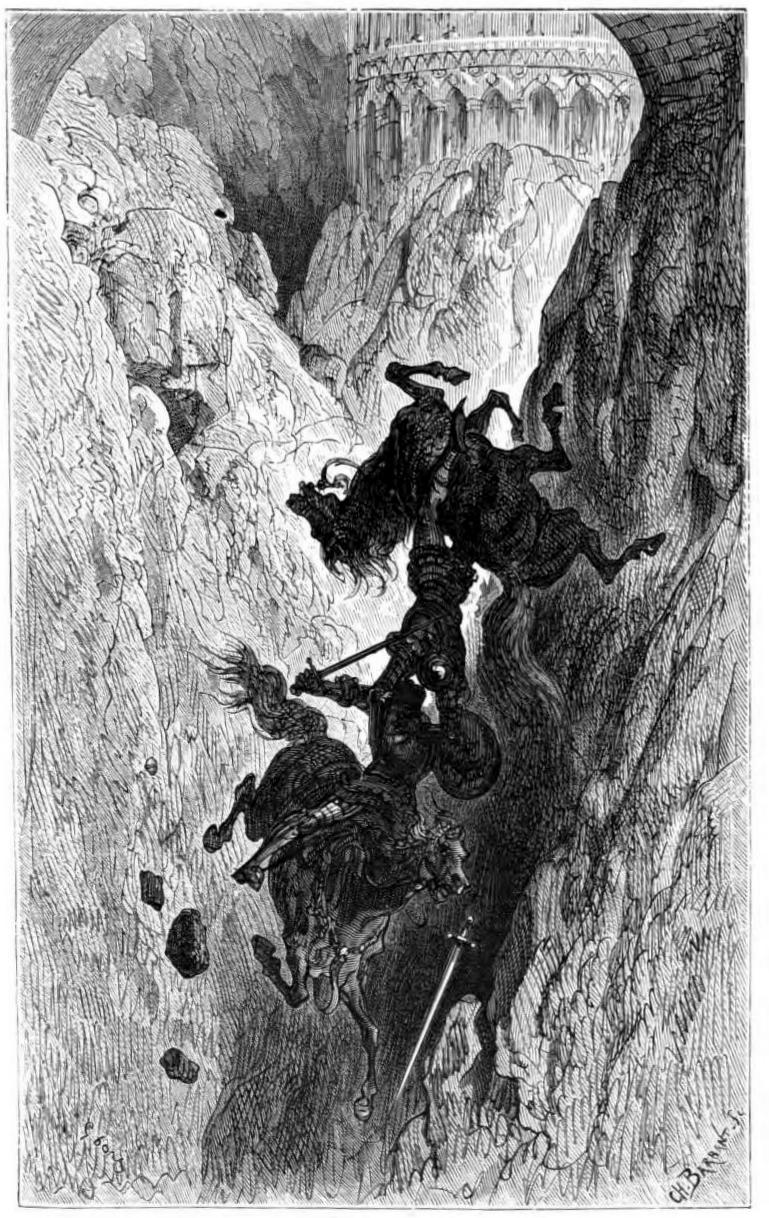

Bradamante e Pinabello

Il canto II si apre con il duello tra Sacripante e Rinaldo, e Angelica, vista la forza del cavaliere francese, e temendo di divenire sua prigioniera, approfitta della situazione e fugge a cavallo nel bosco. Qui incontra un eremita, il quale, con un incantesimo, evoca uno spirito, che interrompe il duello tra i due contendenti comunicando loro che Angelica è intanto fuggita a Parigi con Orlando. Rinaldo monta subito Baiardo, lascia a piedi Sacripante, e si precipita a Parigi. Nel frattempo re Carlo, sconfitto in battaglia, si era ritirato a Parigi con i propri soldati e si apprestava ai preparativi necessari per sostenere l’imminente assedio e quindi dà ordine a Rinaldo di partire immediatamente per l’Inghilterra per chiedere soccorsi. Rinaldo, malvolentieri parte, ma deve affrontare una bufera. Bradamante, sua sorella, continua la ricerca di Ruggiero finché giunge ad un torrente dove incontra un cavaliere che, disperato ed in lacrime, le racconta che un uomo in groppa ad un cavallo alato, l’ippogrifo, era sceso dal cielo ed aveva rapito la sua amante. Inseguendolo era arrivato ai piedi di una roccia dove aveva visto un castello luminoso dimora del mago Atlante, irraggiungibile se non a piedi. Anche il re Gradasso e Ruggiero, andati a misurarsi con lui, vengono quindi subito fatti prigionieri. E’ questo cavaliere Pinabello, discendente dei Maganza, famiglia nemica di Bradamante, ma, per il momento, lei non lo sa e ancora all’oscuro della sua identità gli chiede di essere condotta al castello. Pinabello apprende, per un messaggero, che la sua compagna di viaggio discende dal casato dei Chiaromonte, suo acerrimo nemico, e progetta quindi o di tradire o di abbandonare la giovane alla prima possibilità. Così preso dal pensiero del tradimento, Pinabello smarrisce però la strada ed i due si trovano infine in un bosco, dove Pinabello, con uno stratagemma fa precipitare Bradamante sul fondo di una caverna, che non muore, ma rimane priva di sensi per molto tempo.

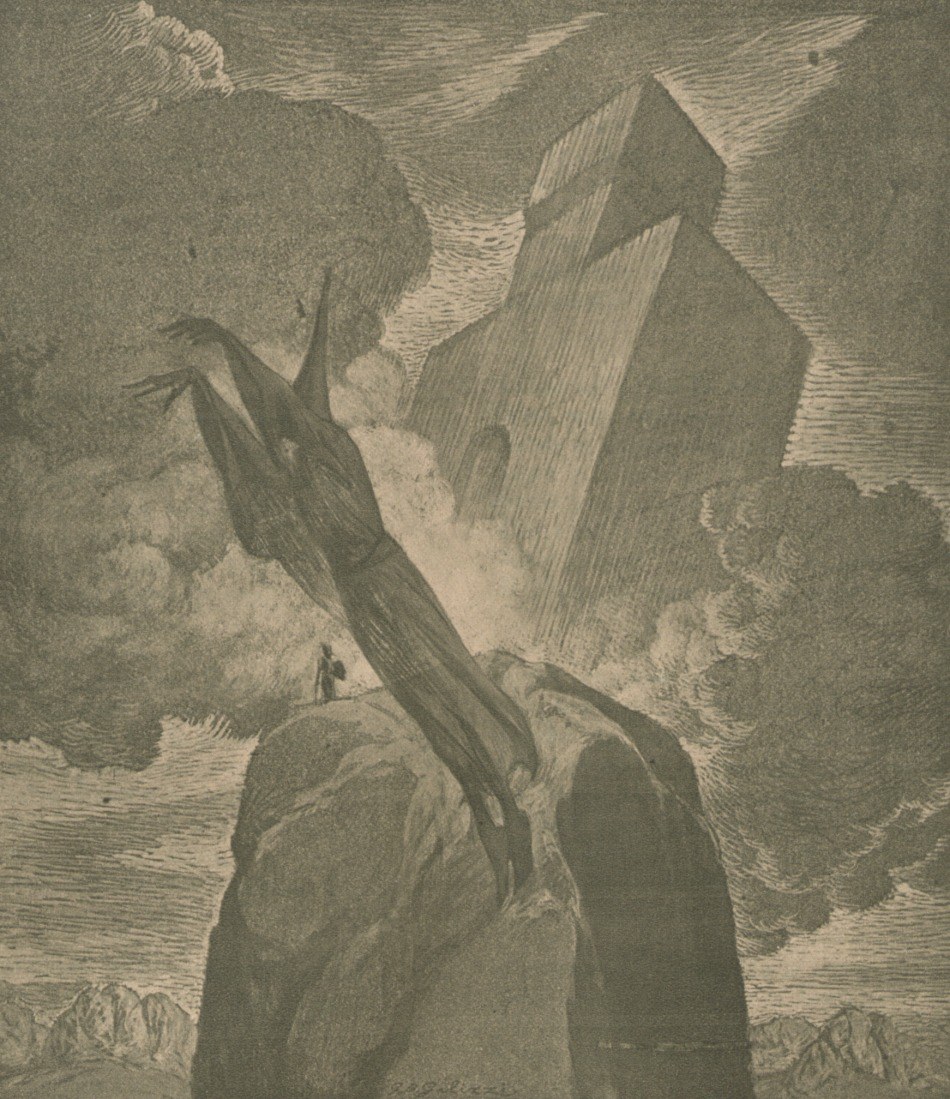

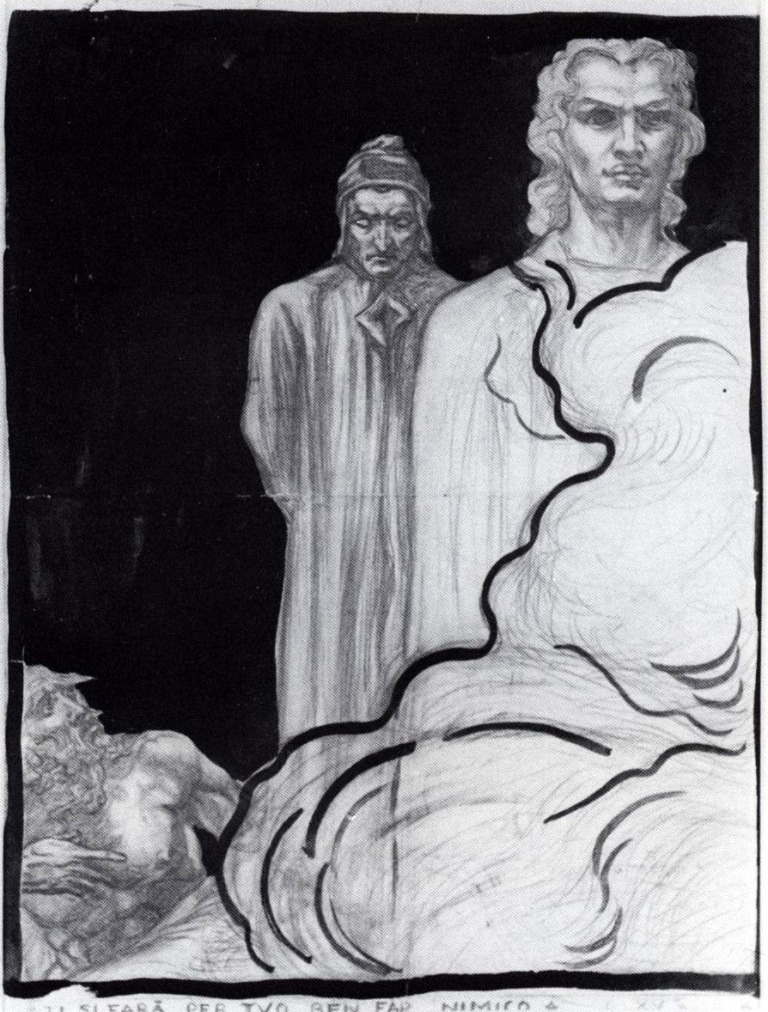

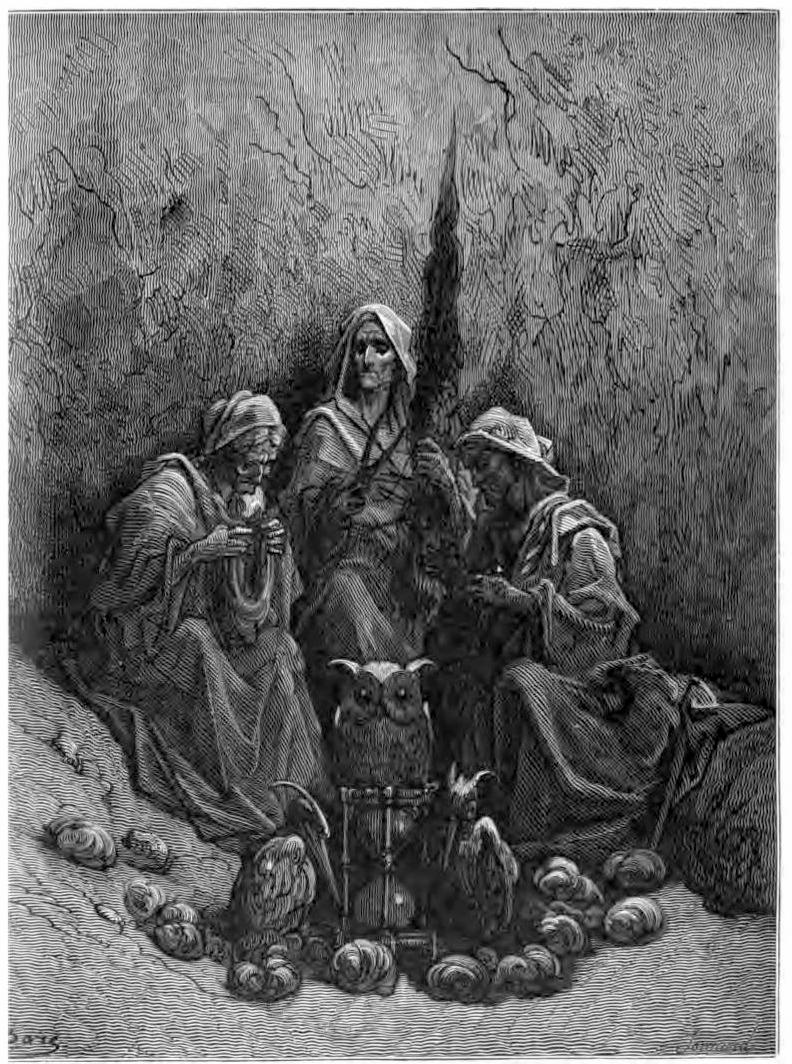

Melissa evoca gli spiriti e mostra a Bradamante la dinastia estense

Il canto III si apre con Pinabello che si allontana dalla caverna con il cavallo di Bradamante, convinto d’averla uccisa. Invece lei si riprende, ed entra attraverso la roccia in una caverna molto ampia, con al centro un altare. Entra nella stessa caverna anche una altra donna, chiama Bradamante per nome, e le dice di trovarsi nella tomba del mago Merlino e che le era stata annunciata la sua venuta dallo stesso mago, la cui voce può essere ancora ascoltata. La maga Melissa conduce la donna verso il sepolcro e subito la voce del mago si rivolge a lei profetizzando il suo matrimonio con Ruggiero, nonostante gli interventi del mago Atlante, e quindi la gloria a cui saranno destinati tutti i loro discendenti. Quindi le mostra le immagini dei suoi illustri discendenti della famiglia d’Este (momento encomiastico). Spariti gli spiriti Melissa promette a Bradamante di condurla fuori dal bosco e di indirizzarla poi verso il castello di Atlante, dove Ruggiero è tenuto prigioniero. Durante il viaggio la maga sollecita Bradamante a correre in soccorso del suo amato e, per vincere gli incantesimi d’Atlante le racconta che un certo Brunello ha con sé un anello magico in grado di annullare ogni incantesimo. Quindi la indirizza ad un ostello dove lo incontrerà per farsi accompagnare al castello dove dovrà ucciderlo senza pietà, prima che lui possa infilarsi in bocca l’anello e sparire. Quindi Bradamante si incammina, raggiunge l’albergo e conosce Brunello. I due stanno parlando insieme, quando sentono un forte rumore.

Il canto IV inizia così:

L’APPARIZIONE DI ATLANTE

(IV, 1-8)

Quantunque il simular sia le più volte

ripreso, e dia di mala mente indici,

si trova pur in molte cose e molte

aver fatti evidenti benefici,

e danni e biasmi e morti aver già tolte;

che non conversiam sempre con gli amici

in questa assai più oscura che serena

vita mortal, tutta d’invidia piena.

Se, dopo lunga prova, a gran fatica

trovar si può chi ti sia amico vero,

ed a chi senza alcun sospetto dica

e discoperto mostri il tuo pensiero;

che de’ far di Ruggier la bella amica

con quel Brunel non puro e non sincero,

ma tutto simulato e tutto finto,

come la maga le l’avea dipinto?

Simula anch’ella; e così far conviene

con esso lui di finzioni padre;

e, come io dissi, spesso ella gli tiene

gli occhi alle man, ch’eran rapaci e ladre.

Ecco all’orecchie un gran rumor lor viene.

Disse la donna: «O gloriosa Madre,

o Re del ciel, che cosa sarà questa?»

E dove era il rumor si trovò presta.

E vede l’oste e tutta la famiglia,

e chi a finestre e chi fuor ne la via,

tener levati al ciel gli occhi e le ciglia,

come l’ecclisse o la cometa sia.

Vede la donna un’alta maraviglia,

che di leggier creduta non saria:

vede passar un gran destriero alato,

che porta in aria un cavalliero armato.

Grandi eran l’ale e di color diverso,

e vi sedea nel mezzo un cavalliero,

di ferro armato luminoso e terso;

e ver ponente avea dritto il sentiero.

Calossi, e fu tra le montagne immerso:

e, come dicea l’oste (e dicea il vero),

quel era un negromante, e facea spesso

quel varco, or più da lungi, or più da presso.

Volando, talor s’alza ne le stelle,

e poi quasi talor la terra rade;

e ne porta con lui tutte le belle

donne che trova per quelle contrade:

talmente che le misere donzelle

ch’abbino o aver si credano beltade

(come affatto costui tutte le invole)

non escon fuor sì che le veggia il sole.

«Egli sul Pireneo tiene un castello

(narrava l’oste) fatto per incanto,

tutto d’acciaio, e sì lucente e bello,

ch’altro al mondo non è mirabil tanto.

Già molti cavallier sono iti a quello,

e nessun del ritorno si dà vanto:

sì ch’io penso, signore, e temo forte,

o che sian presi, o sian condotti a morte».

La donna il tutto ascolta, e le ne giova,

credendo far, come farà per certo,

con l’annello mirabile tal prova,

che ne fia il mago e il suo castel deserto;

e dice a l’oste: «Or un de’ tuoi mi trova,

che più di me sia del viaggio esperto;

ch’io non posso durar: tanto ho il cor vago

di far battaglia contro a questo mago».