Andrea del Castagno: Ritratto di Giovanni Boccaccio (particolare)

Si crede che Giovanni Boccaccio sia nato a Certaldo nel 1313 da una relazione illegittima di Boccaccino di Chellino, agente dell’agenzia bancaria dei Bardi. Tale credenza è messa in dubbio dal fatto che molti ritengono più probabile la nascita in Firenze, mentre lui, da giovane, avrebbe sviluppato la “favola” di una sua origine parigina. Impara i primi rudimenti grammaticali da un ecclesiastico, che instilla in lui, sin da giovane, un incredibile amore per Dante.

La statua di Boccaccio a Certaldo in Toscana

Nel 1327 circa Boccaccino è sicuramente a Napoli, nel regno di Roberto d’Angiò a guidare una succursale della banca dei Bardi; egli, sin da subito, porta con sé il figlio Giovanni, perché apprenda i rudimenti del suo mestiere. In tale città il giovane sarà bene accolto sia negli ambienti aristocratici della corte, dove il padre svolge i suoi affari sia con il re, sia con i ricchi mercanti fiorentini che in quella città gravitano.

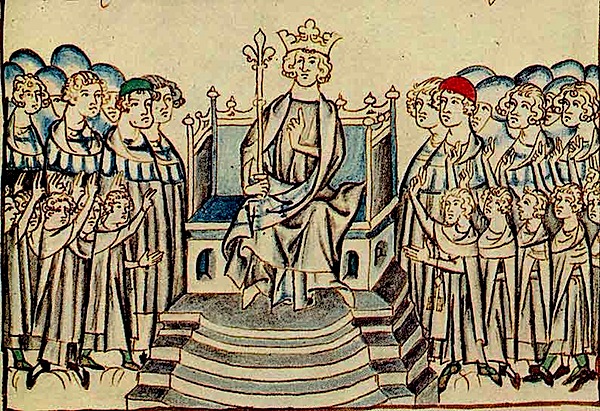

Simone Martini: Roberto d’Angiò, Museo di Capodimonte (Napoli)

In questo periodo Giovanni, da autodidatta, legge moltissimo: frequenta con passione i classici latini, legge romanzi cortesi, che la biblioteca di corte possiede in quantità, ma non disdegna la letteratura popolare, come quella dei giullari, che allieta le piazze della città partenopea. Durante la sua permanenza nel Regno di Napoli, Boccaccio conduce una vita spensierata e gaudente, intreccia vari amori e scrive, in onore delle belle donne di corte, varie opere, che lo fanno conoscere e aprono a lui le porte per intrecciare avventure galanti. Tali opere sono: La caccia di Diana, il Filoloco, il Filostrato, il Teseida. Ma insieme a tali opere “narrative” scrive anche un certo numero di rime.

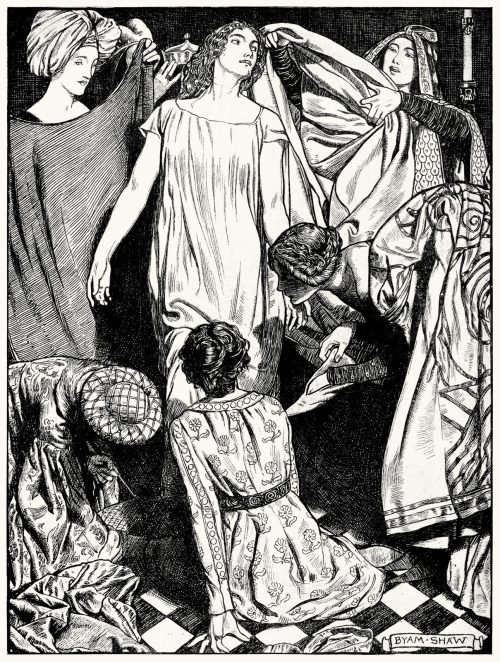

P. Salinas: Boccaccio alla corte di Giovanna di Napoli, 1892

Nel 1340 la banca dei Bardi fallisce e Boccaccio deve tornare, insieme al genitore, a Firenze. E’ un periodo di difficoltà economica per cui cerca protezione presso i signori. Continua nel frattempo a scrivere opere come il Ninfale d’Ameto, l’Amorosa visione, il Ninfale fiesolano e l’Elegia di Madonna Fiammetta. Tra il 1349 ed il 1351 scrive il suo capolavoro, il Decameron; è un periodo fertile culturalmente, ma grave di lutti: gli muore il padre e Violante, la prima di cinque figli, avuti tutti fuori dal matrimonio. Il successo del Decameron lo porta ad essere apprezzato in città, tanto che la stessa gli affida incarichi importanti come ambasciatore. E’ di questo periodo anche l’amicizia, che durerà tutta la vita, con Francesco Petrarca, cui già un decennio prima aveva dedicato un’opera dal titolo De vita et moribus domini Francisci Petrachi. Sotto l’influenza del poeta aretino, approfondirà lo studio degli scrittori di Roma, che lo porteranno a elaborare alcune opere in latino. Ma egli non dimenticherà mai l’amore per Dante, tanto che scriverà, nel 1351, un libello in suo nome: Trattatello in lode di Dante. Di questo periodo è anche un’altra opera, piuttosto tarda, il Corbaccio. Comincia, come il suo amico a cercare nei monasteri testi classici; ma quando si libera un posto a Napoli come segretario, si reca in città per ottenerlo, ma senza riuscirvi. La città partenopea gli rimarrà sempre nel cuore, ma non riuscirà mai a stabilirvisi. Nel 1360 è colpito da una profonda crisi religiosa: si fa sacerdote e promuove lo studio del greco, non solo per lui, ma per l’intera cultura europea, chiamando Leonzio Pilato, monaco calabrese, allo “Studio fiorentino”, che potremmo definire coma la prima cattedra di lingua e cultura greca in territori non bizantini. Si racconta, ma senza fondamento, che tra gli effetti di tale crisi vi sia anche il senso di colpa per l’opera maggiore che ha scritto, tanto da volerla bruciare. Sarà il suo amico Petrarca a distoglierlo da tale atto.

Ormai povero e malato si ritira a Certaldo, fra il calore di vecchi e nuovi amici. Soprattutto questi ultimi (i futuri umanisti) lo saluteranno come un grande maestro.

Nel 1373 Firenze lo richiama per leggere pubblicamente la Divina Commedia di Dante nella chiesa di Santo Stefano. Accetterà tale incarico per amore verso il sommo poeta. Ma farà in tempo a leggere soltanto 17 canti. Morirà, nel 1375, dopo aver appreso la notizia della morte del suo amico Petrarca, sopravvivendogli appena un anno.

L’uomo

Boccaccio è contemporaneo di Petrarca, vive pertanto la stessa situazione storica dell’amico aretino. Tuttavia tra i due vi sono notevoli differenze:

- L’adolescenza e la giovinezza a Napoli, all’interno di una corte dove ancora molto forte è la presenza della cultura “narrativa” cortese;

- Il lavoro paterno e l’ambiente, borghesia e nobiltà. Saranno proprio questi due elementi che contraddistingueranno l’ideologia di fondo boccacciana e che troveranno voce in alcune novelle del suo capolavoro;

- L’amore per Dante e per il modo con cui l’autore della Divina Commedia, osserva il reale. Noteremo, infatti, come anche Boccaccio sia più portato non tanto a scrutare l’io, quanto la vita nella sua molteplicità;

- L’amore per i classici che metterà a frutto non solo in opere, certamente meno riuscite di quelle di Petrarca, ma nel suo stile volgare, dove ricreerà una eleganza modellandola sull’insegnamento stilistico degli uomini di Roma.

Le statue di Dante, Petrarca e Boccaccio a Ponte Vecchio (Firenze)

E’ chiaro da quanto detto che si potrebbe istituire una linea che dal medioevo conduce alla nuova età umanistica, quella che caratterizzerà la cultura del 1400, proprio a partire da quella che è stata definita la nostra triade letteraria fiorentina: se infatti Dante è completamente proiettato verso il divino, Petrarca è l’uomo che, con le sue contraddizioni, sembra incapace a scegliere tra Dio e l’uomo, e il nostro Boccaccio, che chiude il discorso, è proiettato, con l’elogio verso l’amore sensuale, alla terra. Ma è estremamente semplicistico ridurre i nostri grandi autori a tale definizione: potremo dire che in modo diverso, dettato dall’età e dalla sensibilità di ognuno di loro, tutti e tre vivano con difficoltà il rapporto col divino: ce lo dimostra Dante stesso, nell’episodio di Francesca o d’Ulisse, quando, pur accusandoli per aver messo l’amore e la conoscenza al di sopra di Dio, non può che provare nei loro confronti profonda comprensione e stima; ce lo dice lo stesso Petrarca, e Agostino con lui, come l’amore verso la vanità e la gloria letteraria (tutta terrena) non le permettano di vivere, senza timori e difficoltà, il desiderio della serenità della fede; ma sarà di ciò testimone anche Boccaccio che se anche racconterà, col sorriso sulle labbra, di frati bugiardi e di monache vogliose di sesso, saprà disegnarci, nell’ultima novella, una storia in cui è evidente l’allegoria verso la figura della Madonna.

Periodo napoletano

Caccia di Diana (1334): poemetto in terza rima in 18 canti. La narrazione è fatta in prima persona. Il richiamo metrico è dantesco (la terza rima), mentre a livello di contenuto si richiama alla letteratura cortese.

Il protagonista sta pensando come fare per ripararsi dai colpi d’amore, ma viene distolto da una voce che, in modo soave, chiama ad unirsi le donne della corte di Diana. Arrivano le donne più belle della reggia di Roberto d’Angiò. Esse, dopo essersi raccolte intorno alla dea, si dividono in gruppi e iniziano la caccia che viene descritta per quattordici canti. Diana dà l’ordine di sospendere la caccia e invita le donne a rendere sacrifici a Giove. Ma l’ultima donna dichiara di preferire fare sacrifici in onore di Venere. La dea appare e, riconoscente per la fedeltà a lei dimostrata dalle donne, fa apparire dalle fiamme del fuoco approntato per i sacrifici alcuni giovani allegri e piacenti.

Miniatura da La Caccia di Diana di Boccaccio

L’APPARIZIONE DI VENERE E I MIRACOLI D’AMORE

Caccia de’ petti nostri i pensier vili,

e per la tua virtù fa’ eccellenti

gli animi nostri, e’ cor larghi e gentili.

Deh fa sentire a noi quanto piacenti

sieno gli effetti tuoi, e facci ancora,

alcuno amando, gli animi contenti.

(…)

E poi, verso del foco rivoltata,

non so che disse: se non che di fuori

ciascuna fiera che v’era infiammata,

mutata in forma d’uom, di quelli ardori

usciva giovinetto gaio e bello,

tutti correndo sopra ’l verde e’ fiori;

e tutti entravan dentro al fiumicello,

e, quindi uscendo ciascun, d’un vermiglio

e nobil drappo si facean mantello,

(…)

E vidimi alla bella Donna offerto,

e di cervio mutato in creatura

umana e razionale esser per certo;

ma non ingiustamente, che natura

non mise mai valor nè gentilezza,

quant’è in lei onestissima e pura;

il viso suo angelica bellezza

del ciel discesa veramente pare,

venuta a dare agli occhi uman chiarezza

discreta e saggia nel suo ragionare,

e signorevol donna nello aspetto,

lieta e baldanzosa nello andare;

Manda via dalla nostra mente i pensieri malvagi, e grazie alla tua virtù, o Venere, rendi i nostri animi elevati e i cuori accoglienti e nobili. Dunque fa sentire a noi quanto piacevoli siano i tuoi effetti e rendici gli animi felici con l’amare qualcuno. (…) E poi, rivolta verso il fuoco, disse non so cosa, se non che tutti i corpi avvolti nelle fiamme furono esteriormente mutati in uomini; da quel calore uscivano giovinetti belli e felici, che correvano sopra il prato verde e fiorito. e tutti si gettavano dentro un fiumiciattolo dal quale, uscendo, venivano ricoperti con un rosso mantello. (…)

E’ evidente in questa giovanile opera come Boccaccio, accanto a elementi classicheggianti, primi fra tutti quelli ovidiani, subisca l’influenza del “dolce stilnovo”. Infatti anche qui viene ripreso il concetto guinizzelliano dell’amore e del cuore gentile. D’altra parte è anche vero che tale tema viene “ingentilito” dall’esistenza stessa, nella corte di Roberto d’Angiò, da giovani e giovinette, ambedue portatori di cuore gentili: infatti Boccaccio canta l’amore come sentimento che ingentilisce l’uomo facendolo passare da essere ferino a possessore d’un gentil core.

Filostrato (1335): il cui titolo, secondo l’autore certaldino significherebbe “vinto d’amore” (in realtà vuol dire “amante degli eserciti”). Dopo un proemio in prosa, l’opera è costituita da nove parti in ottave dove si racconta la seguente storia:

Troiolo, ultimo figlio del re di Troia Priamo s’innamora di Criseida, figlia dell’indovino Calcante. Grazie al fratello di lei e suo amico, Pandaro, l’innamoramento sembra andare a buon fine. Ma Criseida, per uno scambio di prigionieri, deve andare al campo greco, scortata da Diomede che se ne innamora. Troiolo, convinto d’essere stato tradito, cerca di vendicarsi, ma viene ucciso da Achille.

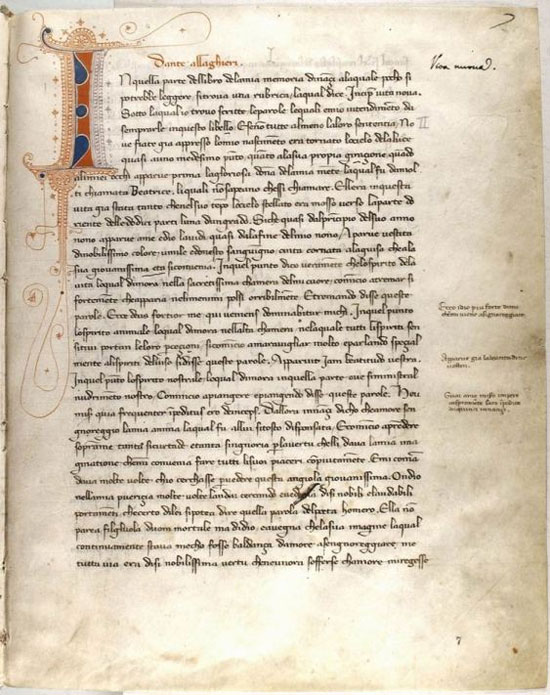

Manoscritto del Filostrato (Regione Veneto)

Le fonti di questo testo sono da ricercare nel romanzo francese Roman de Troie di Bernoit de Saint-Maure o Historia troiana di Guido delle Colonne della fine del XIII secolo. E’ evidente, pertanto, come il giovane Boccaccio è attratto dalla letteratura cortese anche quando i riferimenti sono classici (qui la guerra di Troia) e pertanto il suo sguardo è attirato dai modelli delle chanson medievali, ricche d’avventura e d’amore, più dell’epica.

Lo dimostra, d’altra parte, l’invocazione:

INVOCAZIONE

(I, 1-6)

Alcun di Giove sogliono il favore

ne’ lor principii pietosi invocare;

altri d’Apollo chiamano il valore;

io di Parnaso le muse pregare

solea ne’ miei bisogni, ma amore

novellamente m’ha fatto mutare

il mio costume antico e usitato,

poi fu’ di te, madonna, innamorato.

Tu donna se' la luce chiara e bella,

per cui nel tenebroso mondo accorto

vivo; tu se’ la tramontana stella

la qual’io seguo per venire al porto;

ancora di salute tu se’ quella

che se’ tutto il mio bene e ’l mio conforto;

tu mi se’ Giove, tu mi sei Apollo,

tu se’ mia musa, io l’ho provato e sollo.

Per che volendo per la tua partita,

più greve a me che morte e più noiosa,

scriver qual fosse la dolente vita

di Troilo, da poi che l’amorosa

Griseida da Troia sen fu gita,

e come pria gli fosse grazïosa;

a te convienmi per grazia venire,

s’io vo’ poter la mia ’mpresa fornire.

Adunque, o bella donna, alla qual fui

e sarò sempre fedele e soggetto,

o vaga luce de’ begli occhi in cui

Amore ha posto tutto il mio diletto;

o isperauza sola di colui,

che t’ama più che sè d’amor perfetto,

guida la nostra man, reggi l’ingegno,

nell’opera la quale a scriver vegno.

Tu se’ nel tristo petto effigïata

con forza tal, che tu vi puoi più ch’io;

pingine fuor la voce sconsolata

in guisa tal, che mostri il dolor mio

nell’altrui doglie, e rendila sì grata,

che chi l’ascolta ne divenga pio;

tuo sia l’onore, e mio si sia l’affanno,

se i detti alcuna laude acquisteranno.

E voi amanti prego che ascoltiate

ciò che dirà ’l mio verso lagrimoso;

e se nel cuore avvien che voi sentiate

destarsi alcuno spirito pietoso,

per me vi prego ch’amore preghiate,

per cui siccome Troilo doglioso

vivo lontan dal più dolce piacere,

che a creatura mai fosse in calere.

Alcuni usano invocare, in principio della loro opera, la protezione di Giove, altri invocano la virtù di Apollo; io, in soccorso delle mie necessità, usavo pregare le Muse, ma recentemente Amore mi ha fatto mutare la mia antica e consueta abitudine, allorché mi innamorai di te, madonna. // Tu, o donna, sei la luce chiara e bella per la quale io vivo prudente nel mondo tenebroso; tu sei la stella tramontana che io seguo per giungere al porto; àncora di salvezza, tu (sola) rappresenti tutto il mio bene e il mio conforto; tu sei per me Giove, sei Apollo, tu sei la mia musa, ed io l’ho provato e ne sono certo. // Perciò volendo raccontare, in occasione della tua partenza, che è per me più dura e dolorosa da sopportare della morte stessa, quale sia stata la triste storia di Troiolo dopo la morte dell’amata Criseida, e come invece prima (quella vita) gli fosse piacevole, è opportuno che io chieda la tua grazia, se io voglio portare a termine la mia impresa. // Dunque, o bella donna, alla quale fui e sarò sempre assoggettato, o splendida luce dei begli occhi nei quali Amore ha posto tutto il mio piacere; o sola speranza di colui che ti ama più di quanto ami se stesso, di un amore perfetto, guida la mia mano, sorreggi la mia intelligenza, nell’opera che mi accingo a scrivere. // Tu sei ritratta nel mio petto addolorato con una tale forza, che su di me eserciti un potere più forte del mio stesso potere; infine fanne uscire la voce sconsolata, così che mostri il mio dolore attraverso (il racconto di) quello di qualcun altro, e rendila (la voce) così piacevole, che chi la sente diventi virtuoso. Tuo sarà l’onore e mia la fatica, se i versi riceveranno qualche lode. // E voi, amanti, vi prego di ascoltare ciò che diranno i miei versi addolorati, e se accadrà che voi sentiate destarsi nel cuore qualche pietà, vi prego di pregare per me Amore, a causa del quale, come Troiolo, vivo nel dolore, lontano dal più dolce piacere che abbia mai potuto avere qualche importanza per una creatura.

in cui convergono elementi derivati dalla scuola poetica siciliana, guinizzelliani, cavalcantiani ed anche danteschi, per meglio dire l’intera tradizione della poesia erotica italiana. Quello che tuttavia caratterizza il poemetto è l’amore concreto, vissuto rapidamente da due giovani, e non più l’amore idealizzato.

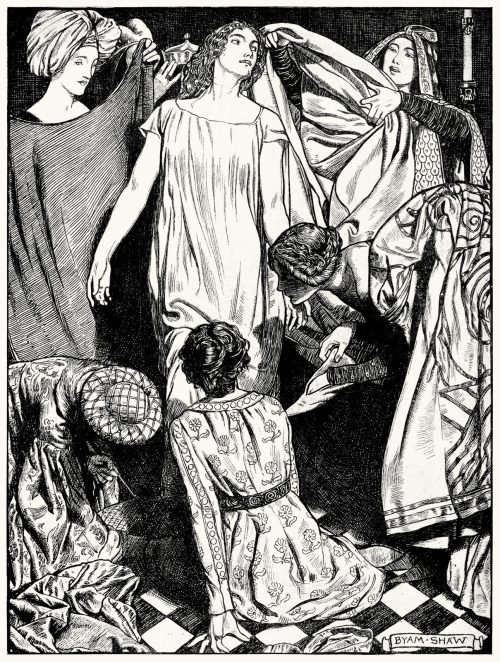

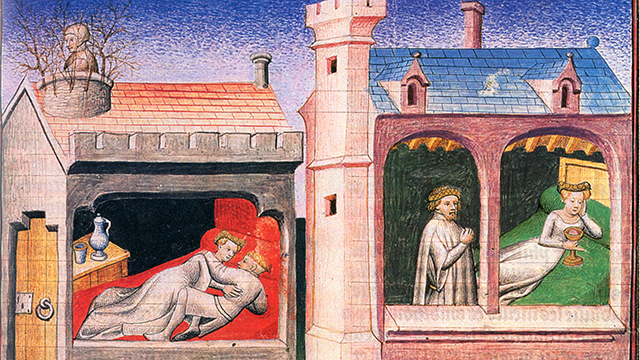

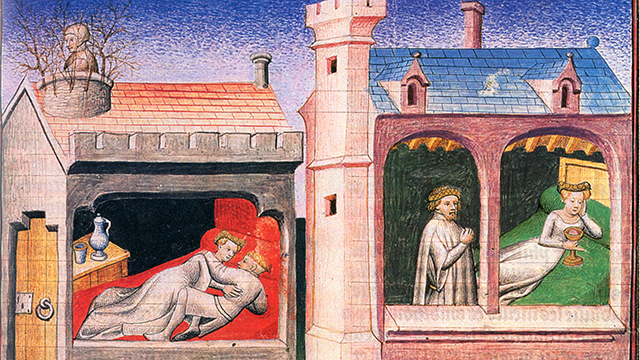

Troilo e Criseide si incontrano e vanno a letto insieme”, miniatura tratta dal ‘Filostrato’ (terzo quarto del XV secolo)

Troilo e Criseide si incontrano e vanno a letto insieme”, miniatura tratta dal ‘Filostrato’ (terzo quarto del XV secolo)

L’importanza del Filostrato è tutta nella scelta metrica, l’ottava rima, otto versi endecasillabi con rima ABABABCC (6 versi rima alternata, gli ultimi due baciata) che sarà alla base della narrazione epico-cavalleresca dal ’400 fino al ’600.

Filocolo (1336): il titolo significa “fatica d’amore”. L’opera rappresenta il primo tentativo di “romanzo” da parte del Boccaccio e lo dedica a Fiammetta (senhal per Maria d’Aquino).

Giovanni Boccaccio, Filocolo, per Filippo Giunti, 1594 (Biblioteca Marucelliana)

Florio, figlio del Re di Spagna e Biancofiore, un’orfana, si amano dopo essere cresciuti insieme. Per l’opposizione dei sovrani spagnoli che mandano Florio in giro per l’Europa a studiare e vendono Biancofiore ad un ammiraglio d’Oriente, i due giovani sono costretti ad affrontare molte peripezie e disgrazie che li dividono, ma alla fine, dopo numerosi viaggi di Florio alla ricerca dell’amata, con lo pseudonimo di Filocolo, si ritrovano e la storia termina con un lieto fine.

LETTERATURA E AMORE

Sì tosto come Amore dalla sua madre fu partito, così ella nella lucida nuvoletta fendendo l’aere pervenne a’ medesimi tetti, e, tacitamente preso il vecchio re, il portò in una camera sopra un ricco letto, dove d’un soave sonno l’occupò. Nel qual sonno il re vide una mirabile visione: che a lui pareva esser sopra un alto monte e quivi avere presa una cerbia bianchissima e bella, la quale a lui molto parea avere cara; la quale tenendola nelle sue braccia, gli pareva che del suo corpo uscisse un leoncello presto e visto, il quale egli insieme con questa cerbia sanza alcuna rissa nutricava per alcuno spazio. Ma, stando alquanto, vedeva discender giù dal cielo uno spirito di graziosa luce risplendente, il quale apriva con le propie mani il leoncello nel petto; e quindi traeva una cosa ardente, la quale la cerbia disiderosamente mangiava. E poi gli pareva che questo spirito facesse alla cerbia il simigliante; e fatto questo si partiva. Appresso questo, egli temendo non il leoncello volesse mangiar la cerbia, la lontanava da sé: e di ciò pareva che l’uno e l’altro si dolesse. Ma, poco stante, apparve sopra la montagna un lupo, il quale con ardente fame correva sopra la cerbia per distruggerla, e il re gliele parava davanti; ma il leoncello correndo subitamente tornò alla difesa della cerbia, e co’ propii unghioni quivi dilacerò sì fattamente il lupo, che egli il privò di vita, lasciando la paurosa cerbia a lui che dolente gliele pareva ripigliare, tornandosi all’usato luogo. Ma non dopo molto spazio gli parea vedere uscir de’ vicini mari due girfalchi, i quali portavano a’ piè sonagli lucentissimi sanza suono, i quali egli allettava; e venuti ad esso, levava loro da’ piedi i detti sonagli, e dava loro la cerbia cacciandogli da sé. E questi, presa la cerbia, la legavano con una catena d’oro, e tiravansela dietro su per le salate onde infino in Oriente: e quivi ad un grandissimo veltro così legata la lasciavano. Ma poi, sappiendo questo, il leoncello mugghiando la ricercava; e presi alquanti animali, seguitando le pedate della cerbia, n’andavano là ove ella era; e quivi gli parea che il leoncello, occultamente dal cane, si congiungesse con la cerbia amorosamente. Ma poi avedendosi il veltro di questo, l’uno e l’altro parea che divorar volesse co’ propii denti. E subitamente cadutagli la rabbia, loro rimandava là onde partiti s’erano. Ma inanzi che al monte tornassero, gli parea che essi si tuffassero in una chiara fontana, della quale il leoncello uscendone, pareva mutato in figura di nobilissimo e bel giovane, e la cerbia simigliantemente d’una bella giovine: e poi a lui tornando, lietamente li ricevea; e era tanta la letizia la quale egli con loro facea che il cuore, da troppa passione occupato, ruppe il soave sonno. E stupefatto delle vedute cose si levò, molto maravigliandosi, e lungamente pensò sopra esse; ma poi non curandosene, venne alla reale sala del suo palagio in quell’ora che Amore s’era da’ suoi nuovi suggetti partito. Taciti e soli lasciò Amore i due novelli amanti, i quali riguardando l’un l’altro fiso, Florio primieramente chiuse il libro, e disse: «Deh, che nuova bellezza t’è egli cresciuta, o Biancifiore da poco in qua, che tu mi piaci tanto? Tu non mi solevi tanto piacere; ma ora gli occhi miei non possono saziarsi di riguardarti!». Biancifiore rispose: «Io non so, se non che di te poss’io dire che in me sia avvenuto il simigliante. Credo che la virtù de’ santi versi, che noi divotamente leggiamo, abbia accese le nostre menti di nuovo fuoco, e adoperato in noi quello già veggiamo che in altrui adoperarono». «Veramente» disse Florio «io credo che come tu di’ sia, però che tu sola sopra tutte le cose del mondo mi piaci». «Certo tu non piaci meno a me che io a te» rispose Biancifiore. E così stando in questi ragionamenti co’ libri serrati avanti, Racheio, che per dare a’ cari scolari dottrina andava, giunse nella camera e loro gravemente riprendendo, cominciò a dire: «Questa che novità è, che io veggio i vostri libri davanti a voi chiusi? Ov’è fuggita la sollecitudine del vostro studio?». Florio e Biancifiore, tornati i candidi visi come vermiglie rose per vergogna della non usata riprensione, apersero i libri; ma gli occhi loro più disiderosi dell’effetto che della cagione, torti, si volgeano verso le disiate bellezze, e la loro lingua, che apertamente narrare solea i mostrati versi, balbuziendo andava errando. Ma Racheio, pieno di sottile avvedimento, veggendo i loro atti, incontanente conobbe il nuovo fuoco acceso ne’ loro cuori, la qual cosa assai gli dispiacque; ma più ferma esperienza della verità volle vedere, prima che alcuna parola ne movesse ad alcuno altro, sovente sé celando in quelle parti nelle quali egli potesse lor vedere sanza essere da essi veduto. E manifestamente conoscea, come da loro partitosi, incontanente chiusi i libri, abbracciandosi si porgeano semplici baci, ma più avanti non procedeano, però che la novella età, in che erano, non conoscea i nascosi diletti. E già il venereo fuoco gli avea sì accesi, che tardi la freddezza di Diana li avrebbe potuti rattiepidare.

Ulisse Sartini: Florio e Biancifiore (2012)

Così come Cupido immediatamente s’allontanò dalla madre, allo stesso modo Venere avvolta in una nube, giunse agli stessi tetti e silenziosamente, preso il vecchio re, lo portò in camera su un letto riccamente ricamato e occupò la sua mente con un dolce sogno. Una straordinaria immagine apparve al sovrano durante il sonno: gli sembrava di essere in un monte elevato e d’aver catturato una cerva bianchissima e bella, e gli sembrava avere verso di lei un sentimento di protezione; tenendola fra le braccia le pareva che da lei uscisse un piccolo leone, veloce e vispo, che insieme alla cerva egli stesso nutriva per qualche tempo. Ma, dopo qualche anno, vedeva scender giù dal cielo uno spirito risplendente, che apriva il petto del leoncino, ne traeva il cuore che la cerva mangiava con desiderio. Gli sembrava inoltre che lo stesso spirito avesse fatto lo stesso con il petto della cerva e con il leoncino che gustava il suo cuore, quindi si allontanava. Dopo ciò vedendo che il piccolo leone s’avvicinava alla cerva e pensando che la volesse mangiare, lo allontanava e le pareva che ambedue si dolessero per questo. Ma dopo poco apparve sopra la montagna un lupo, che con fame rabbiosa andava verso la cerva e il re gliela offriva; ma il leoncino, correndo prontamente, tornò per difendere la cerva e con le unghie lacerò il corpo del lupo, uccidendolo, e restituì la paurosa cerva al re che sembrava dolersi del suo ritorno. In seguito gli sembrava che due girfalchi provenissero dai mari con nelle zampette dei sonagli che non emettevano suono. Egli li attirava e consegnava loro la cerva e quindi li allontanava. e loro la prendevano, la legavano con una catena d’oro e la portavano, attraverso il mare, in Oriente: e qui ad un grandissimo cane da caccia, così come l’avevano legata, la lasciarono. Il leoncino, avendolo saputo, lamentandosi cominciò a cercarla, e facendosi accompagnare da altri animali , seguitando le orme della cerva, arrivò a trovarla e qui, nascostamente dal cane, sembra che con lei si congiungesse. Ma avendolo il cane scoperto, sembra che li volesse divorare entrambi, ma improvvisamente, essendogli cessata la rabbia, li respedì da dove erano giunti. Ma prima che raggiungessero il monte, in sogno gli apparve che il leoncino e la cerva si tuffassero in una fontana, dalla quale uscirono come bel giovane e piacente donna. Quindi, tornati dal re, venivano benignamente accolti, ed era tanta l’allegria di rivederli, tanto da fargli scoppiare il cuore che all’improvviso si risvegliò. Stupefatto del sogno, si rialzò meravigliandosi assai e vi pensò a lungo; ma poi non curandosene, venne nella sala reale del suo palazzo nello stesso in cui Venere se n’era andata. La dea dell’amore lasciò soli i due giovani, i quali si guardavano fissamente. Florio dapprima chiuse il libro e disse: «Quale straordinaria bellezza ti è cresciuta, o Bianciofiore, in così poco tempo, per cui ora tu mi piaci tanto? Tu prima non mi provocavi un così grande piacere, mentre ora i miei occhi non sono sazi di guardarti fissamente». Biancifiore rispose: «Non so, se non che lo stesso è successo a me nei tuoi confronti. Credo che la virtù dei versi che noi attentamente leggiamo, abbia acceso le nostre menti con un nuovo fuoco e a causato a noi quello che, come abbiamo visto, ha già causato in altri menti (l’innamoramento). Disse Florio: «Credo tu abbia ragione, dal momento che solo tu, tra tutte le cose del mondo, mi piaci». Rispose Biancifiore: «Sicuramente tu non piaci a me meno di quanto io piaccia a te». E parlando, così, con i libri chiusi, vennero scoperti da Racheio, che andava da loro per insegnare, giunse nella camera e rimproverandoli aspramente disse: «Che novità è questa, vedere i libri chiusi? dove è andata l’attenzione verso il vostro studio?». Florio e Biancifiore arrossiti per la vergogna a causa del rimprovero cui non erano abituati, riaprirono i libri ma i loro sguardi, spinti dall’attenzione reciproca che il libro provocava, distolti si rivolgevano alle loro bellezze e la loro lingua, che era solita narrare in modo chiaro i versi studiati, balbettando esitava. Ma Racheio, uomo d’esperienza, vedendo i loro atti, capì che si erano innamorati e se ne dispiacque; ma volle accertarsi della verità, prima di riferire a qualcuno, nascondendosi in luoghi dai quali poteva vederli senza essere visto. E apertamente conobbe appena si allontanò da loro che chiusero di nuovo i libri si abbracciavano, porgendosi casti baci, non facendo altro, dal momento che la loro giovinezza non conosceva ancora i piaceri. E già la passione d’amore li aveva così presi che a stento la freddezza di Diana li avrebbe potuti raffreddare.

E’ evidente come la letteratura conosciuta da Boccaccio operi, soprattutto quando si tratti di Virgilio (Cupido che fa innamorare Enea e Didone come qui fa innamorare Florio e Biancifiore) e dell’amato Dante: vi è in questo passo il riferimento alla Vita Nuova, quando racconta il sogno, definito, come nel poeta fiorentino, “mirabile visione”, ma vi è di più il ricordo del V canto dell’Inferno, quello di Paolo e Francesca in cui “galeotto fu il libro”, come in Florio e Biancofiore ai quali i “santi versi” fecero scoprire l’amore. “Posto che è sempre difficile stabilire il livello di consapevolezza di una citazione non esplicita, specie in presenza di elementi non entrati in un immaginario diffuso come quelli provenienti dall’Eneide e dalla Vita Nuova, è certo che questi passaggi del Filoloco dimostrano quanto intimamente agiscano nel Boccaccio alcune delle sue letture. E, com’è naturale, il suo libro di nutre dei libri ch’egli legge e ha letto” (Corrado Bologna)

Il tenue filo narrativo del romanzo, tuttavia, è appesantito da numerose digressioni, monologhi e disputazioni. Vi è dunque una sovrapposizione di elementi eterogenei in cui convivono elementi pagani e cristiani, magici e miracolosi, fantastici e reali.

Teseida (1341): iniziato a Napoli, ma terminato a Firenze. E’ un poema epico in 12 canti in ottava rima.

Teseo muove guerra contro le Amazzoni, le sconfigge e sposa la loro regina Ippolita, che porta insieme con sé ad Atene la sorella Emilia. In seguito ad un’altra guerra contro i Tebani, Teseo conduce con sé, sempre ad Atene, due amici: Arcita e Polemone. Ambedue s’innamorano di Emilia e nasce fra loro una forte rivalità, tanto da giungere ad un duello. Teseo, per risolvere la questione, indice un torneo, dove i due, ciascuno con cento cavalieri, si fronteggeranno. Al vincitore andrà in sposa Emilia. Arcita vince, ma per le gravi ferite riportate è sul punto di morire. Allora chiama l’amico e gli offre la donna ancora vergine.

E’ il primo poema epico-cavalleresco della letteratura italiana. Boccaccio è consapevole di essere il primo e cerca di colmare la lacuna rifacendosi ai grandi poemi epici classici:,

INVOCAZIONE E ARGOMENTO

(I, 1-5)

O Sorelle Castalie, che nel monte

Elicona contente dimorate

d’intorno al sacro gorgoneo fonte,

sottesso l’ombra delle frondi amate

da Febo, delle quali ancor la fronte

spero d’ornarmi sol che ’l concediate,

le sante orecchie a’ miei preghi porgete,

e quegli udite come voi dovete.

E’ m’è venuta voglia con pietosa

rima di scriver una storia antica,

tanto negli anni riposta e nascosa,

che latino autor non par ne dica,

per quel ch’i’ senta, in libro alcuna cosa.

Dunque sì fate che la mia fatica

sia grazïosa a chi ne fia lettore,

o in altra maniera ascoltatore.

Siate presenti, o Marte rubicondo,

nelle tue armi rigido e feroce,

e tu, Madre d’Amor, col tuo giocondo

e lieto aspetto, e ’l tuo Figliuol veloce

co’ dardi suoi possenti in ogni mondo;

e sostenete la mano e la voce

di me, che intendo i vostri effetti dire

con poco bene e pien d’assai martíre.

E voi, nel cui cospetto il dir presente

forse verrà, com’io spero ancora,

quant’io più posso prego umilemente,

per quel signor ch’e’ gentili innamora,

che attendiate con intera mente:

voi udirete com’egli scolora

ne’ casi avversi ciascun suo seguace,

e come dopo affanno e’ doni pace.

E questo con assai chiara ragione

comprenderete, udendo raccontare

d’Arcita i fatti e del buon Palemone,

di real sangue nati, come appare,

e amenduni Tebani, e a quistione,

parenti essendo, per superchio amare

Emilia bella, vennero, Amazzona,

d’onde l’un d’essi perdè la persona.

Emilia nel roseto, manoscritto francese del 1460 ca.

O Muse, che vivete felici presso il monte Elicona, intorno alla fonte gorgonea, all’ombra delle frondi (d’alloro) amate da Apollo, delle quali spero ancora di ornarmi la fronte, se solo lo permetterete: prestate orecchio alle mie preghiere e ascoltatele, come e giusto. // Mi è venuta voglia di scrivere in forma umile una storia antica, a tal punto messa da parte e dimenticata negli anni, che, per quanto ne so, sembra che alcun autore latino ne parli in un qualche libro; fate dunque in modo che il mio racconto sia gradito a chi ne sarà lettore o in altro modo ascoltatore. // Siate presenti, o Marte dalle guance rosse, rigido e feroce nel condurre le tue armi, e tu, Venere, con il tuo aspetto gioioso e lieto, e Cupido, il tuo figlio veloce, che con i suoi dardi è presente in tutto il mondo; e sostenete la mano e il canto di me, che intendo raccontare gli effetti che voi producete, dai quali viene poco bene e molto dolore. // E voi, che forse come io spero ancora, udirete questo racconto, vi prego umilmente per quanto è possibile, in nome di quel dio che fa innamorare le genti, che porgiate tutta la vostra attenzione; voi ascolterete come egli fa sbiancare il volto nelle sorti avverse ogni suo seguace, e come dopo il travaglio egli doni pace. // E questo vedrete dimostrato assai chiaramente, sentendo raccontare le vicende di Arcita e del buon Palemone, nati, come pare, da famiglia reale, ed entrambi tebani, e (sentirete raccontato) di come, pur essendo parenti, si trovarono in conflitto, a causa dell’eccessivo amore di entrambi per la bella amazzone Emilia; a causa di questo conflitto, uno dei due morì.

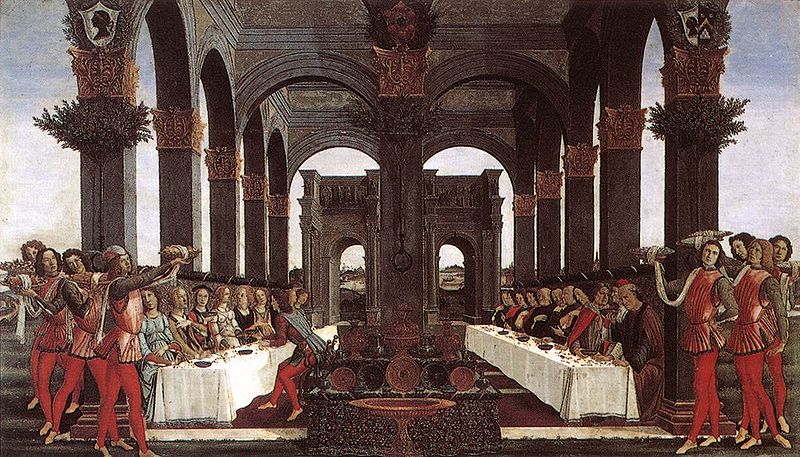

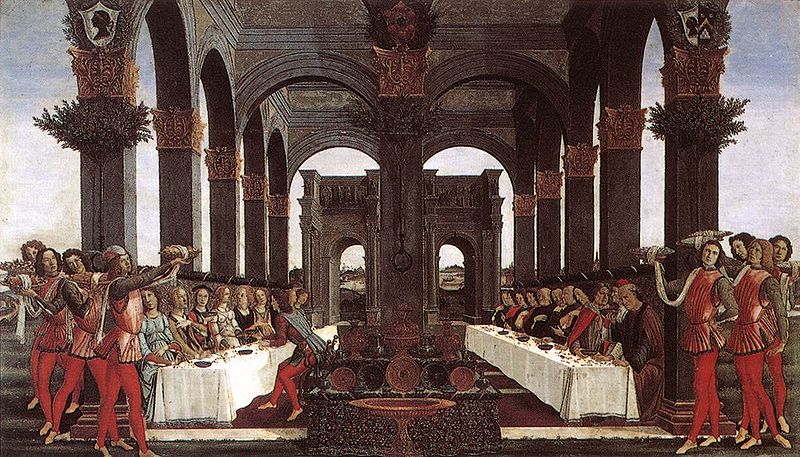

Giovanni dal Ponte: Episodi finali del Teseida: Arcita morente, il matrimonio tra Emilia e Polemone, la festa di nozze (1420-1425)

Infatti intitola il suo poema Teseida, come Virgilio e Stazio intitolarono i loro poemi epici Eneide e Tebaide; allo stesso modo li divide in XII canti e sanziona in modo definitivo l’ottava come misura metrica per il poema. In lui operano non solo la cultura classica, ma anche il romanzo d’amore (nei primi due viene spiegato l’antefatto, dal III al X la storia d’amore, l’XI e il XII il compianto di Archita, i riti funebri, e le perplessità di Emilia che vorrebbe conservare la castità, ma viene convinta a sposare Polemone).

Periodo fiorentino

Comedìa delle ninfe fiorentine (o Ninfale d’Ameto) (1342) è un prosimetro, cioè una narrazione in prosa, inframmezzata da componimenti in terzina cantati da vari personaggi.

Edizione della Comedia delle ninfe fiorentine del 1558

Ameto, un rozzo pastore, un giorno incontra delle ninfe devote a Venere e si innamora di una di esse, Lia. Nel giorno della festa della dea le ninfe si raccolgono intorno al pastore e gli raccontano le loro storie d’amore. Alla fine Ameto è immerso in un bagno purificatore e comprende così il significato allegorico della sua esperienza: infatti le ninfe rappresentano la virtù e l’incontro con esse lo ha trasformato da essere rozzo e animalesco in uomo.

AMETO INCONTRA LE NINFE

Sopra le nate erbette disteso il grave corpo, alle soavi aure aperse il ruvido seno; e, cacciatisi dal viso i sucidi sudori con la rozza mano, l’arida bocca rinfrescò con l’umide frondi delle verdi piante; e ricreato alquanto, colli suoi cani, ora l’uno ora l’altro chiamando, cominciò a ruzzare; e quindi levato in piedi, trascorrendo tra loro or qua or là, all’uno la gola, all’altro la coda e qual per li piedi tirando scherzando, dalla lasciviente turba da diverse parti era assalito; e talvolta i non ricchi drappi stracciati da quella il moveano ad ira: in questo trastullo, ora stendendoli in terra, ora sé fra loro stendendo, si stava. Ma, mentre che così prendeva in nuova maniera sollazzo, essendo il sole caldissimo, subito dalla vicina riva pervenne a’ suoi orecchi graziosa voce, in mai più non udita canzone; per che egli, avendo di ciò maraviglia, fra sé disse: “Iddii sono in terra discesi; e io più volte oggi l’ho conosciuto, ma nol credea; i boschi più pieni d’animali si sono dati che non soleano e Febo più chiari n’ha pòrti i raggi suoi, e l’aure più soavemente m’hanno le fatiche levate, e l’erbe e i fiori, in quantità grandissima cresciuti più che l’usato, testimoniano la loro venuta. Essi, per lo caldo affannati come io, qui vicini si posano e usano i celestiali diletti colle loro voci, forse avvilendo i mondani. Io non ne vidi mai alcuno; e, disideroso di vederli, se così sono bella cosa come si dice, ora li andrò a vedere, il sole guidante i passi miei; e, acciò che mi sieno benivoli, se di preda li vedrò vòti, della mia abbondevoli li farò, se vorranno”. E con fatica a’ cani, a quali con lusinghe, a quali con occhi torvi e con voce sonora mazze mostrando, puose silenzio e verso quella parte, ove il canto estimava, porse, piegando la testa sopra la manca spalla, l’orecchio ritto; e, ascoltando alquanto, rivolto a’ cani, quelli con gli usati legami attaccati, alla presente quercia raccomandò, e, preso uno noderoso bastone, col quale, portando la pesante preda, a’ suoi omeri alcuno alleggiamento porgeva, verso quella parte, dove udiva la dolce nota, volse i passi suoi; e, colla testa alzata, non prima le chiare onde scoperse del fiumicello che egli all’ombra di piacevoli arbuscelli, fra’ fiori e l’erba altissima, sopra la chiara riva vide più giovinette delle quali, alcuna mostrando nelle basse acque i bianchi piedi, per quelle con lento passo vagando s’andavano. Altre, posti giuso i boscherecci archi e gli strali, sopra quelle sospesi i caldi visi, sbracciate, colle candide mani rifaceano belli con le fresche onde. E, alcune, data da’ loro vestimenti da ogni parte all’aure via, sedeano attente a ciò che una di loro più gioconda sedendo cantava; dalla quale conobbe la canzone prima alle sue orecchie esser venuta. Né più tosto le vide che, loro dee stimando, indietro timido ritratto, s’inginocchiò e, stupefatto, che dir si dovesse non conoscea. Ma i giacenti cani delle riposanti ninfe, levati di colui alla vista, esso forse pensando fiera, veloci, con alto latrato gli corsero sopra; ed egli, poiché fuggire non gli valse, sopraggiunto da quelli, col bastone, con le mani, con la fuga e con le rozze parole, da sé, quanto poteva, cessava i morsi loro; le quali non conosciute dagli orecchi usati ricevere i donneschi suoni, più fieri, lui, già più morto per paura che vivo, seguieno; ed egli, rimembrandosi d’Atteone, con le mani si cercava per le corna la fronte, in sé dannando il preso ardire di volere riguardare le sante dee. Ma le ninfe, turbato il loro sollazzo per la canina rabbia, levate con alte voci, appena in pace puosero i presti cani e lui con piacevole riso, conosciuto suo essere, racconsolando, feciono sicuro.

Desco da parto con scene dalla Comedia delle ninfe fiorentine

(Ameto), disteso sopra l’erbetta appena nata, tirò un ampio respiro nell’aria rinfrescante e, passandosi la rozza mano sul volto, cacciò il sudicio sudore e si rinfrescò la bocca con le foglie umide delle piante; dopo essersi riposato, cominciò a giocare con i suoi cani, chiamandone ora uno ora l’altro, e alzatosi in piedi, correndo in mezzo a loro, ad uno afferrava la gola, ad un altro tirava la coda, ad un altro ancora tirava le gambe scherzando e allo stesso tempo era assalito dalla scherzosa turba dei cani, e talvolta i suoi non ricchi indumenti stracciati da essi lo spingevano ad irarsi: in questo sollazzo, ora gettandoli in terra, ora gettandosi in mezzo a loro, trascorreva il tempo. Ma mentre si divertiva con nuovi giochi, essendo il sole già alto, gli giunse all’orecchio una voce piena di grazia dal fiume vicino, per cui, meravigliandosi, disse fra sé: “Sono scesi gli dei, e oggi l’ho sentito e l’ho pensato, ma non ci prestavo attenzione: i boschi si sono riempiti d’animali più del solito e Febo, dio del sole, ci ha regalato raggi più splendenti, e le brezze, soffiando più dolcemente, mi hanno alleviato le fatiche. Gli dei, accaldati come me, si riposano qui vicino e usano piacevoli celestiali con le loro voci , forse per umiliare i mondani. Io non ne ho visto mai nessuno e desidero vederli, se sono così belli ora lo sperimentò con la guida della luce del sole e affinché mi siano benevoli, se li vedrò senza preda, li renderò ricchi con la mia, se vorranno.” E con fatica impose il silenzio ai cani, alcuni gratificandoli, altri mostrando loro gli occhi torti, altri ancora a colpi di mazza e urla e si avviò dove pensava provenisse il canto, volgendosi verso sinistra, l’orecchio attento per capire la direzione. Dopo aver ascoltato i canti, assicurò i cani ad una quercia con i soliti guinzagli e si aiutò con un bastone nodoso che gli alleggeriva il peso della preda, avviandosi da dove giungevano le celestiali voci. Con la testa dritta, non prima di aver scoperto all’ombra di ombrosi alberi un ruscello tra fiori ed alta erba, e sopra il rivo vide giovinette di cui alcune mostravano i bianchi piedi immersi nell’acqua, altre camminavano con passo lento. Altre, posti in terra gli archi e le frecce, con le braccia nude e le bianche mani si pulivano il viso con l’acqua fresca. Alcune avevano allentato le loro vesti, affinché la frescura dell’aria vi penetrasse, facendo attenzione al canto che una di loro modulava, canto che precedentemente Ameto aveva udito. Non appena le vide, timidamente indietreggiò e s’inginocchiò non sapendo cosa dir loro, reputandole delle dee. Ma i cani delle ninfe, accortisi della sua presenza e credendo lui una preda selvaggia, velocemente lo assalirono e a nulla gli valse la corsa che, sopraggiunto cercava con il bastone, con le urla con le mani, con la forza di evitare i morsi loro, ma i cani, non riconoscendo la sua voce, abituati a quelle femminili delle ninfe, non cedevano e nonostante cercasse di scappare già si vedeva morto, rimpiangendo di non essere Atteone, cercandosi le corna di cervo nella fronte e maledicendosi per aver voluto vedere le dee. Ma le ninfe, turbato il loro piacere per l’abbaiare dei loro cani, richiamatoli, li calmarono e, saputo chi fosse, mitigarono la paura di Ameto, con piacevoli sorrisi.

Il passo va letto come esemplificazione del concetto rozzezza/ virtù: se infatti nella prima parte anche linguisticamente (grave corpo, ruvido seno, sudici sudori) Ameto rappresenta la ferinità (il suo mescolarsi con i cani) il tutto inserito in un paesaggio idillico, nella seconda il canto funge da richiamo civilizzatore e se anche i cani delle ninfe lo rifiutano e perché non si è ancora tuffato nelle acque che lo trasformeranno in un giovane degno dell’amore di Lia.

Ma l’opera è importante perché anticipa a struttura tipica che poi sarà del Decameron: una volta che Ameto avrà dichiarato l’amore per Lia, quest’ultima inviterà le altre ninfe, nelle ore calde della giornata a raccontare le loro vicende d’amore. Vi è cioè l’idea di raccontare delle storie all’interno di una cornice. Anche qui è evidente l’influenza di Dante: ne è spia l’allegoria delle virtù nelle ninfe.

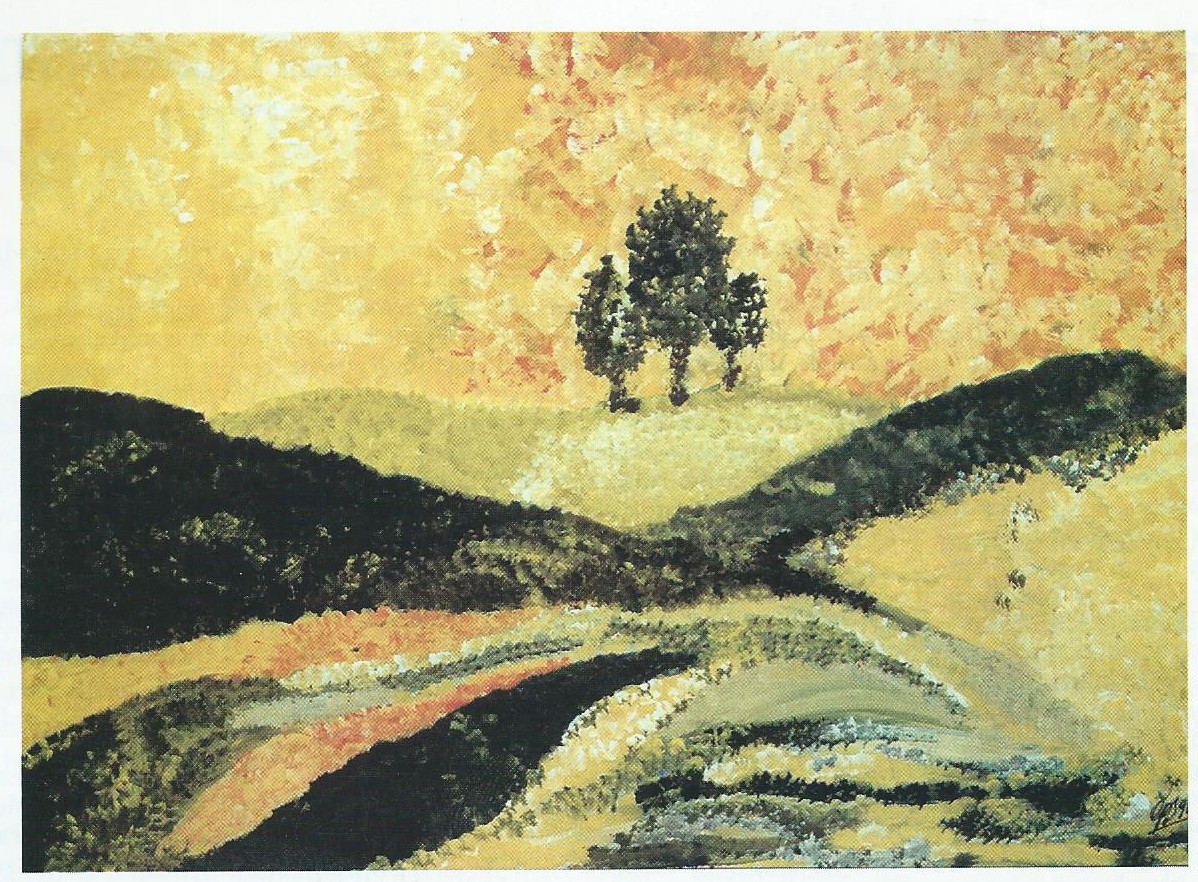

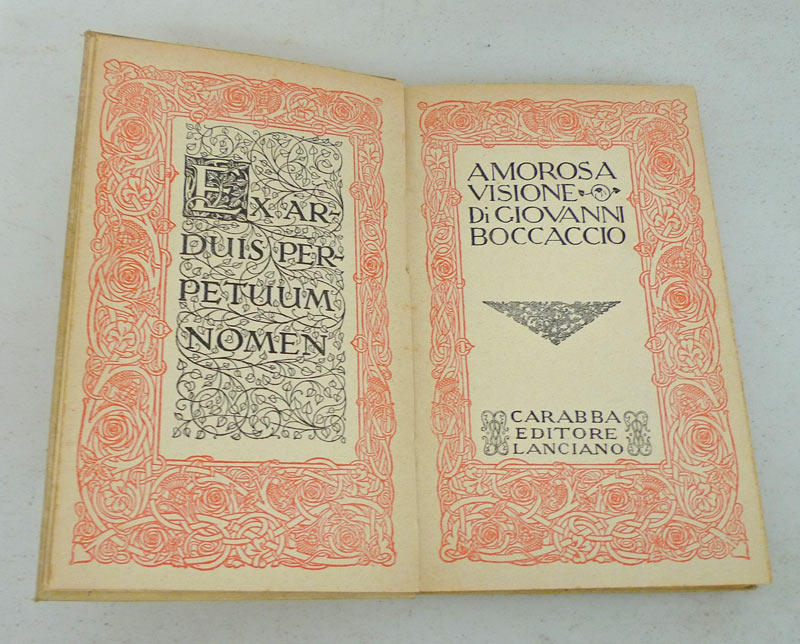

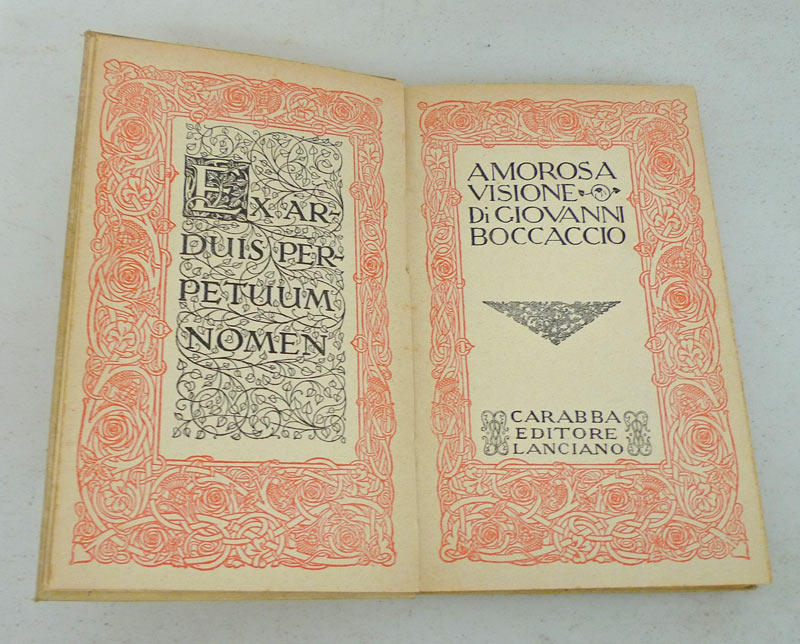

Amorosa visione: (1343) poema in terzine in 50 canti.

Il protagonista (Boccaccio stesso) è colpito da una freccia da Cupido. S’addormenta e sogna di trovarsi in un bosco dove incontra una donna, Fiammetta. Ella lo porta di fronte ad un castello che ha due porte, una stretta, che conduce alle virtù, l’altra larga promette fama e ricchezza. Convinto da due giovani, il protagonista imbocca la seconda e attraversa sale dove sono dipinte i vizi e le virtù. Quindi raggiunge una fontana, le cui figure rimandano le virtù cardinali, i tre tipi d’amore (carnale, venale, puro) e tre animali (superbia, avarizia, lussuria). Quindi si trova in un giardino, dove vede tre donne e tra di esse Fiammetta. S’allontanano in luogo solitario e cerca di possederla. A questo punto finisce il sogno e la guida lo rimprovera affermando che potrà avere Fiammetta dopo aver imboccato la via delle virtù.

Edizione del 1911 dell’Amorosa visione

L’opera ebbe un enorme successo nel periodo in cui fu scritta proprio perché rappresentava allora un processo allegorico assai diffuso e che aveva avuto in Dante un notevolissimo predecessore. Il suo successo è inoltre testimoniato dal fatto che gli stessi Trionfi del Petrarca siano posteriori e quindi abbiano influenzato il grande poeta. Oggi, invece, risultano di difficile lettura: l’allegoria prevale sulla narrazione, la descrizione delle virtù è troppo dettagliata, l’imitazione dantesca è forse troppo spinta. Ma non bisogna dimenticare che l’opera s’inserisce a pieno titolo nella cultura medievale.

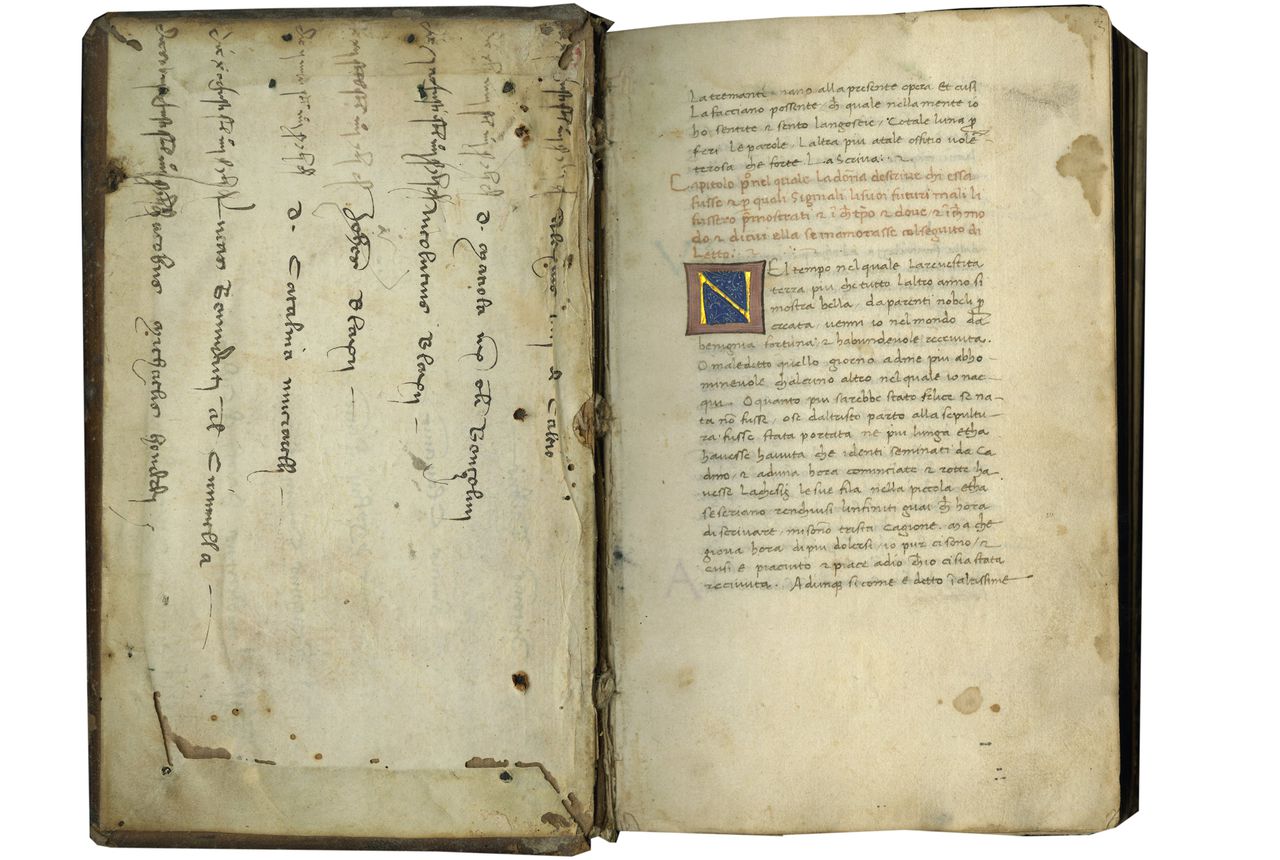

Elegia di Madonna Fiammetta (1344): romanzo.

La protagonista è una nobildonna napoletana che racconta, in prima persona, la sua vicenda sentimentale: innamoratasi al primo sguardo di Panfilo, mercante fiorentino identificabile con l’autore, vive una stagione di felicità interrotta però dalla partenza dell’amante per Firenze. La promessa infranta di Panfilo di un successivo ritorno a Napoli è il primo evento di una serie di peripezie: la donna apprende prima che Panfilo si è sposato, ma quando è in procinto di riconquistare una rassegnata serenità, viene a sapere che quella notizia era falsa e che l’amato ha invece una relazione con una donna fiorentina. Folle di gelosia, Fiammetta vuol darsi la morte ma ciò le viene impedito dalla vecchia nutrice. Arriva infine la notizia di un prossimo ritorno a Napoli dell’amato e Fiammetta torna nuovamente a sperare.

L’opera potrebbe considerarsi un romanzo psicologico, composto da nove capitoli più un prologo. Nel prologo l’autore dichiara che il suo scritto è dedicato alle donne, donne cortesi, appartenenti alla cerchia di Roberto d’Angiò e con esperienze d’amore. Solo così potranno comprendere il romanzo a loro destinato. La novità sta nell’attenta analisi psicologica della protagonista, che si muove tra speranze e delusioni.

Dante Gabriel Rossetti: Fiammetta (1878)

FIAMMETTA S’INNAMORA DI PANFILO

Mentre che io in cotal guisa, poco altrui rimirando, e molto da molti rimirata, dimoro, credendo che la mia bellezza altrui pigliasse, avvenne che l’altrui me miseramente prese. E già essendo vicina al doloroso punto, il quale o di certissima morte o di vita più che altra angosciosa dovea essere cagione, non so da che spirito mossa, gli occhi con debita gravità elevati, intra la multitudine de’ circustanti giovini con acuto riguardamento distesi; e oltre a tutti, solo e appoggiato ad una colonna marmorea, a me dirittissimamente uno giovine opposto vidi; e, quello che ancora fatto non avea d’alcuno altro, da incessabile fato mossa, meco lui e li suoi modi cominciai ad estimare. Dico che, secondo il mio giudicio, il quale ancora non era da amore occupato, egli era di forma bellissimo, negli atti piacevolissimo e onestissimo nell’abito suo, e della sua giovinezza dava manifesto segnale crespa lanugine, che pur mo’ occupava le guance sue; e me non meno pietoso che cauto rimirava tra uomo e uomo. Certo io ebbi forza di ritrarre gli occhi da riguardarlo alquanto, ma il pensiero, dell’altre cose già dette estimante, niuno altro accidente, né io medesima sforzandomi, mi poté tòrre. E già nella mia mente essendo l’effigie della sua figura rimasa, non so con che tacito diletto meco la riguardava, e quasi con più argomenti affermate vere le cose che di lui mi pareano, contenta d’essere da lui riguardata, talvolta cautamente se esso mi riguardasse mirava.

Ma intra l’altre volte che io, non guardandomi dagli amorosi lacciuoli, il mirai, tenendo alquanto più fermi che l’usato ne’ suoi gli occhi miei, a me parve in essi parole conoscere dicenti: “O donna, tu sola se’ la beatitudine nostra”. Certo, se io dicessi che esse non mi fossero piaciute, io mentirei; anzi sì mi piacquero, che esse del petto mio trassero un soave sospiro, il quale veniva con queste parole: “E voi la mia”. Se non che io, di me ricordandomi, gli le tolsi. Ma che valse? Quello che non si esprimea, il cuore lo ’ntendeva con seco, in sé ritenendo ciò che, se di fuori fosse andato, forse libera ancora sarei. Adunque, da questa ora innanzi concedendo maggiore arbitrio agli occhi miei folli, di quello che essi erano già vaghi divenuti li contentava; e certo, se gl’iddii, li quali tirano a conosciuto fine tutte le cose, non m’avessero il conoscimento levato, io poteva ancora essere mia, ma ogni considerazione all’ultimo posposta, seguitai l’appetito, e subitamente atta divenni a potere essere presa; per che, non altramente il fuoco se stesso d’una parte in un’altra balestra, che una luce, per un raggio sottilissimo trascorrendo, da’ suoi partendosi, percosse negli occhi miei, né in quelli contenta rimase, anzi, non so per quali occulte vie, subitamente al cuore penetrando, se ne gìo. Il quale, nel sùbito avvenimento di quella temendo, rivocate a sé le forze esteriori, me palida e quasi freddissima tutta lasciò. Ma non fu lunga la dimoranza, che il contrario sopravvenne, e lui non solamente fatto fervente sentii, anzi le forze tornate ne’ luoghi loro, seco uno calore arrecarono, il quale, cacciata la palidezza, me rossissima e calda rendé come fuoco, e quello mirando onde ciò procedeva, sospirai. Né da quell’ora innanzi niuno pensiero in me poteo, se non di piacergli.

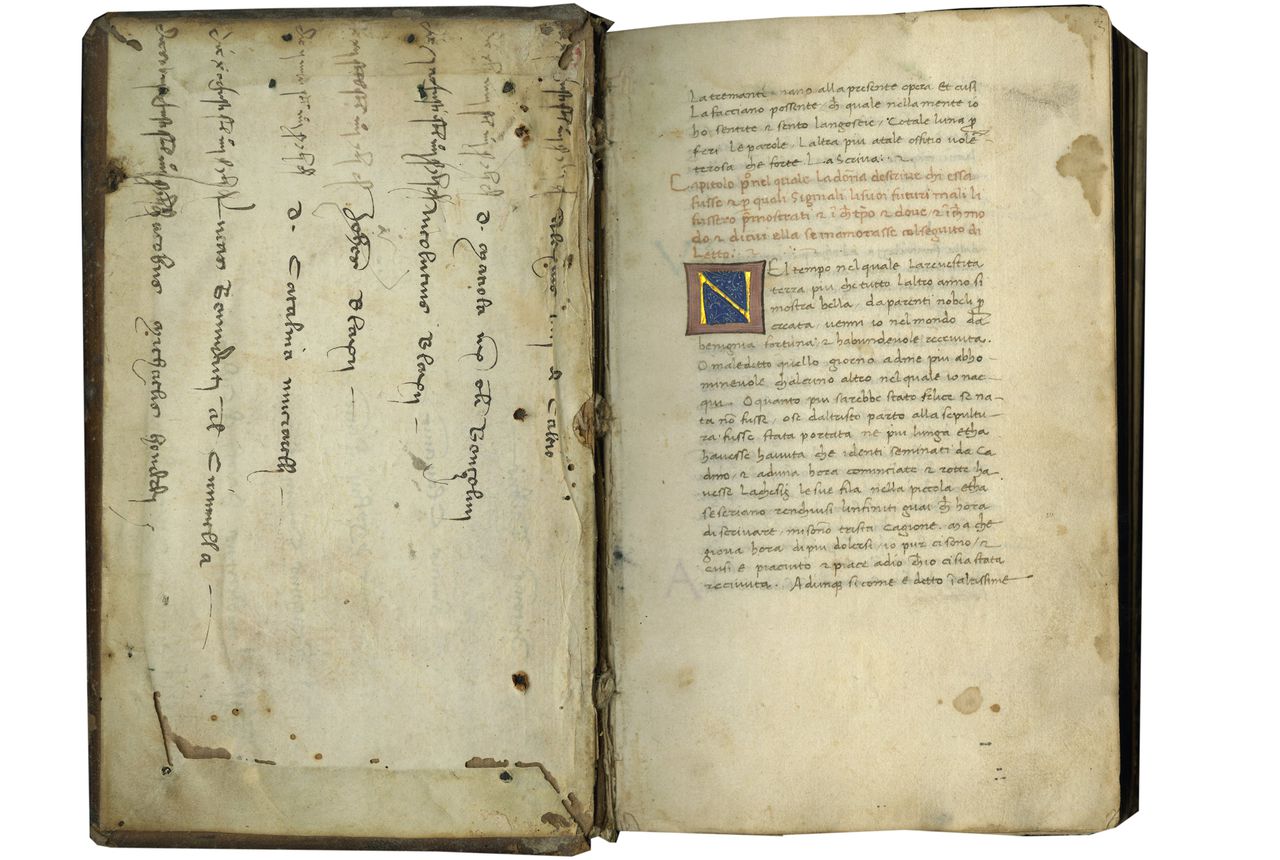

Manoscritto miniato su carta dell’Italia centrale del 1458

(Fiammetta si trova in chiesa dove si sta celebrando la Pasqua). Mentre io sto in quell’atteggiamento di chi è abituato ad essere ammirato più che ad ammirare, pensando che la bellezza potesse catturare, avvenne che la bellezza altrui catturasse me. E già essendo vicina al momento che doveva esser motivo o di morte certa o di una vita piena d’angoscia, non so che da sentimento spinta, alzati gli occhi con composta devozione, alzai gli occhi guardando attentamente tra i molti giovani presenti, e, al di là di tutti un giovane solo che stava di fronte a me appoggiato ad una colonna di marmo e, cosa che non avevo fatto mai con alcun altro, spinta da un inevitabile destino, cominciai ad apprezzare tra me la sua persona ed i suoi atteggiamenti. Dico che, secondo il mio giudizio, non ancora occupato dall’amore, egli era d’aspetto bellissimo, piacevolissimo negli atti ed onestissimo nel comportamento, e della sua giovinezza rendeva evidente una barbetta che solo da poco tempo ricopriva le guance e mi guardava, fra una persona e l’altra, timidamente e in modo da destare tenerezza. Io trovai la forza di distogliere gli occhi dal fissarlo troppo, ma nessun altro evento, nonostante io compissi gli sforzi, potè deviare il pensiero dall’apprezzamento delle sue qualità sopra descritte. Ed essendosi impressa definitivamente la sua immagina nella mia mente, non so con quale segreto piacere tra me continuavo a figurarmela, e quasi confermando come vere, con maggiori argomenti, le qualità che di lui mi apparivano, talvolta con cautela osservavo se lui continuava a fissarmi, contenta di essere da lui guardata.

Ma ogni volta che io, non prendendo difesa dai lacci d’amore, lo guardavo lasciando i miei occhi fissi nei suoi più del dovuto, mi sembrava di scorgere in essi parole che dicevano: “Donna, tu sola sei la nostra beatitudine”. Certo se dicessi che tale parle non mi fossero piaciute, mentirei; anzi mi piacquero a tal punto che emisi un dolce sospiro che diceva “E voi la mia”. Se non che io, tornando me stessa, sottrassi le parole al sospiro. ma a cosa valse? Quello che non diceva, lo capiva il cuore, trattenendolo dentro di sé, che se fosse andato fuori, forse sarei libera. Dunque da questo momento in poi, concedendo maggiore libertà ai miei occhi folli, li appagavo di ciò di cui essi erano desiderosi; e certamente se gli dei, che muovono ogni cosa ad un determinato fine, non mi avessero privata della capacità di discernere, io sarei ancora in me; ma nonostante ogni proponimento fatto, assecondai il desiderio e subito mi misi nella condizione di essere catturata, per la qual cosa, come il fuoco scaglia se stesso da una parte all’altra, (così) una luce partì dai suoi occhi e traversando un raggio sottilissimo colpì i miei, ma non si accontentò di fermarsi in essi e anzi, non so per quali nascoste vie, se ne andò (da loro) penetrando subito nel cuore. Il cuore, spaventato dall’improvviso sopraggiungere di quella luce, richiamate a sé le forze esterne, mi lasciò pallida e quasi morta. Ma non fu lunga l’attesa, che sopraggiunse un evento contrario e non sentii il cuore solamente reso fervente, anzi le forze tornate nelle loro membra portarono con sé un calore, il quale cacciato il pallore mi rese rossissima e calda come il fuoco e chiedendomi meravigliata da dove quel fenomeno provenisse, sospirai. Nè da quel momento in poi potei avere nessun pensiero se non di piacere a lui.

Tuttavia, pur grazie ad un vero e proprio lavoro di scavo sull’animo femminile, l’opera, a livello di richiami, le Heroides di Ovidio, la Vita nuova di Dante, è ancorata ad una visione del mondo tipicamente medievale.

Anonimo: Ritratto di Boccaccio (1568)

Ninfale fiesolano (1346): poemetto eziologico di 473 ottave.

Il pastore Africo corteggia, ma inutilmente la ninfa Mensola che appartiene al corteo di Diana, dea della caccia, e perciò votata alla castità. Con l’aiuto di Venere, dopo essersi travestito da donna, Africo riesce ad avvicinarla e a possederla. Temendo la punizione della dea, Mensola sfugge Africo, nonostante sia innamorata di lui, e il giovane, disperato, si uccide precipitandosi nelle acque del fiume che prende il suo nome. La ninfa partorisce un bambino, Pruneo; ma, nel tentativo di sfuggire all’ira di Diana che ha scoperto la sua trasgressione, anche Mensola cade in un ruscello e viene trasformata in acqua dalla dea. Si ripete così la vicenda di Mugnone, il nonno di Africo innamorato di una ninfa e trasformato anch’egli da Diana in un fiume. Pruneo sarà allevato dai genitori di Africo e diventerà ministro di Atlante, mitico fondatore di Fiesole.

E’ forse l’opera che mescolando la tradizione popolare con quella classica permette a Boccaccio un più accentuato realismo rispetto alle opere precedenti. Sono descritti con maggiore proprietà non solo gli ambienti campestri che si richiamano alla poesia elegiaca, ma anche reazioni e sentimenti degli stessi protagonisti.

AFRICO E MENSOLA

Mentre che tal consiglio si teneva,

Un giovinetto, ch’Affrico avea nome,

Il qual forse vent’anni o meno aveva,

Senz’aver barba ancora, e le sue chiome

Bionde e crespe, e ’l suo viso pareva

Un giglio o rosa, ovver un fresco pome;

Costui ind’oltre abitava col padre,

Senz’altra vicinanza, e con la madre.

Il giovine era quivi in un boschetto

Presso a Dïana, quando il ragionare

Delle ninfe sentì, che a suo diletto

Ind’oltre s’era andato a diportare:

Perchè fattosi innanzi il giovinetto

Dopo una grotta si mise ascoltare,

Per modo che veduto da costoro

Non era, ed e’ vedeva tutte loro.

Vedea Dïana sopra all’altre stante

Rigida nel parlare e nella mente,

Con le saette e l’arco minacciante,

E vedeva le ninfe parimente

Timide e paurose tutte quante,

Sempre mirando il suo viso piacente.

Ognuna stava cheta, umíle e piana

Pe ’l minacciare che facea lor Dïana.

Poi vide che Dïana fece in piede

Levar dritta una ninfa, che Alfinea

Aveva nome, però ch’ella vede

Che più che alcun’altra tempo avea,

Dicendo: «Ora m’intenda qual qui siede:

Io vo’ che questa qui in mio loco stea,

Però ch’intendo partirmi da voi,

Sì che com’io obbedita sia poi.»

Affrico stante costoro ascoltando,

Una ninfa a’ suoi occhi gli trascorse,

La quale alquanto nel viso mirando,

Sentì ch’amor per lei al cor gli corse,

Che gli fer sentir gioia sospirando

Le fiaccole amorose che gli porse;

E un sì dolce disio, che già saziare

Non si potea della ninfa mirare.

E fra sè stesso dicea: “Chi saria

Di me più grazioso e più felice,

Se tal fanciulla io avessi per mia

Isposa? chè per certo il cor mi dice

Che al mondo sì conlento uom non saria;

E se non che paura mel disdice

Di Dïana, io l’avrei per forza presa,

Che l’altre non potrebbon far difesa.”

Lo innamorato amante in tal maniera

Nascoso stava in fra le fresche fronde,

Quando Dïana veggendo che sera

Già si faceva, e che ’l sol si nasconde,

Che già perduta avea tutta la spera,

Con le sue ninfe assai liete e gioconde

Si levar ritte, e al poggio salendo

Di dolce melodia canzon dicendo.

Affrico quando vide che levata

S’era ciascuna, e simil la sua amante,

Udì che da un’altra fu chiamata:

Mensola adianne, e quella su levante,

Con l’altre tosto sì si fu inviata:

E così via n’andaron tutte quante,

Ognuna a sua capanna si tornoe,

Poi Diana si partì e lor lascioe.

Avea la ninfa forse quindici anni,

Biondi com’oro e grandi i suoi capelli,

E di candido lin portava i panni;

Due occhi ha in testa rilucenti e belli,

Che chi gli vede non sente mai affanni,

Con angelico viso e atti snelli,

E in man portava un bel dardo affilato:

Or vi ritorno al giovane lasciato;

Il qual soletto rimase pensoso

Oltramodo dolente del partire

Che fe’ la ninfa col viso vezzoso,

E ripetendo il passato disire,

Dicendo: “Lasso a me, che ’l bel riposo

C’ho ricevuto mi torna in martire,

Pensando ch’io non so dove in qual parte

Cercarmene giammai, o con qual arte.

Libero Andreotti: Africo e Mensola (1933)

Mentre aveva luogo il concilio delle ninfe, un giovane di nome Africo, dell’età di vent’anni o forse meno, ancora imberbe, dai capelli biondi e ricciuti ed un viso che sembrava un giglio o una rosa o un fresco frutto, (ebbene) costui abitava poco più in là col padre e con la madre, e non aveva altri vicini. // Il giovane si trovava in un boschetto vicino a Diana, quando udì il parlare delle ninfe, mentre era andato a passeggiare per svago; essendosi avvicinato a causa di ciò, il giovane si mise ad ascotare dietro una roccia, in modo tale da vedere tutte le ninfe e non essere visto. // Vedeva Diana che stava in posizione di preminenza sulle altre, severa nelle parole e nell’animo, mentre le minacciava con le saette e l’arco; e vedeva le ninfe tutte quante ugualmente timide e timorose, che contemplavano il bel viso di Diana e che stavano tutte in silenzio, umili e sottomesse, a causa dell’atteggiamento minaccioso di Diana nei loro confronti. // Poi vide che Diana ordinò ad una ninfa di nome Alfinea di alzarsi dritta in piedi, in quanto si accorse che quella aveva più anni delle altre, e disse: «Ora mi ascolti chiunque sieda qui: io voglio che questa ninfa prenda il mio posto, poiché io ho intenzione di allontanarmi da voi, cosicché voi ubbidiate in seguito a lei, così come (ora) a me.» // Mentre Africo le stava ascoltando, tra le altre ninfe gliene appare una e, contemplando a lungo il suo viso, si accorse che Amore lo stava facendo innamorare di lei, tanto che produsse in lui, cher già sospirava, il fuoco della passione: ciò gli procurò un desiderio così dolce, che non era mai appagato dal guardare quella ninfa. // E fra sé diceva: “Chi sarebbe più privilegiato e più felice di me se potessi sposare quella fanciulla? Perché il cuore mi dice che certamente al mondo un uomo così fortunato; e se non fosse che la paura che provo nei confronti di Diana me lo sconsiglia, io la costringerei con la forza, perché le altre non potrebbero difenderla.” // L’amante innamorato stava nascosto fra i freschi rami, quando Diana, accorgendosi che ormai si stava facendo sera e che il sole stava calando e l’intero globo era già nascosto sotto la linea dell’orizzonte, insieme alle sue ninfe si alzarono in piedi e salirono sull’altura, cantando canzoni di belle melodie. // Africo, quando vide che ognuna delle ninfe si era alzata, ed anche la sua amata, la sentì chiamare da un’altra: «Mensola, andiamocene»; e quella, alzandosi, raggiunse immediatamente le altre. E così se ne andarono via tutte quante: ognuna tornò alla sua capanna e poi Diana si allontanò e le lasciò. // La ninfa aveva forse quindici anni; i suoi capelli erano biondi e lunghi, e portava vestiti di candido lino; (aveva) gli occhi luminosi e belli, (tanto) che chi li guarda non è oppresso da preoccupazioni; aveva un viso angelico e i suoi gesti (erano) pieni di grazia, e in mano portava una bella freccia affilata. Ora torno a raccontarvi del giovane Africo che abbiamo lasciato. // Costui rimase da solo a pensare, alquanto addolorato per l’allontanamento della ninfa dal bel viso e, rimpiangendo il desiderio passato diceva: “Povero me, che il momento di gioia che ho appena vissuto si trasforma ora per me in sofferenza, perchè penso che non saprei dove o in qual luogo cercare quella gioia ormai, o con quale espediente.”

Libero Andreotti: Africo e Mensola (1933)

Al di là della convenzionalità del testo in cui si affronta il tema della castità (Diana) e dell’amore (Venere), quello che qui colpisce e la facilità versificatoria la quale sembra rifarsi ai cantari popolari. D’altra parte anche questa volta ricorre al mito delle ninfe come votate alla castità, in quanto ancelle di Diana (si veda la Caccia di Diana), mentre vuole esaltare l’amore “naturale” comandato da Venere, ma al di là della realizzazione di esso, quello che qui conta è la maggiore capacità, grazie al distacco, della narrazione in sé. E’ evidente, d’altra parte, che il tema sia mescolato con quello eziologico ad imitazione ovidiana, laddove appunto si parla di metamorfosi con cui si dà spiegazione ai fiumi fiorentini.

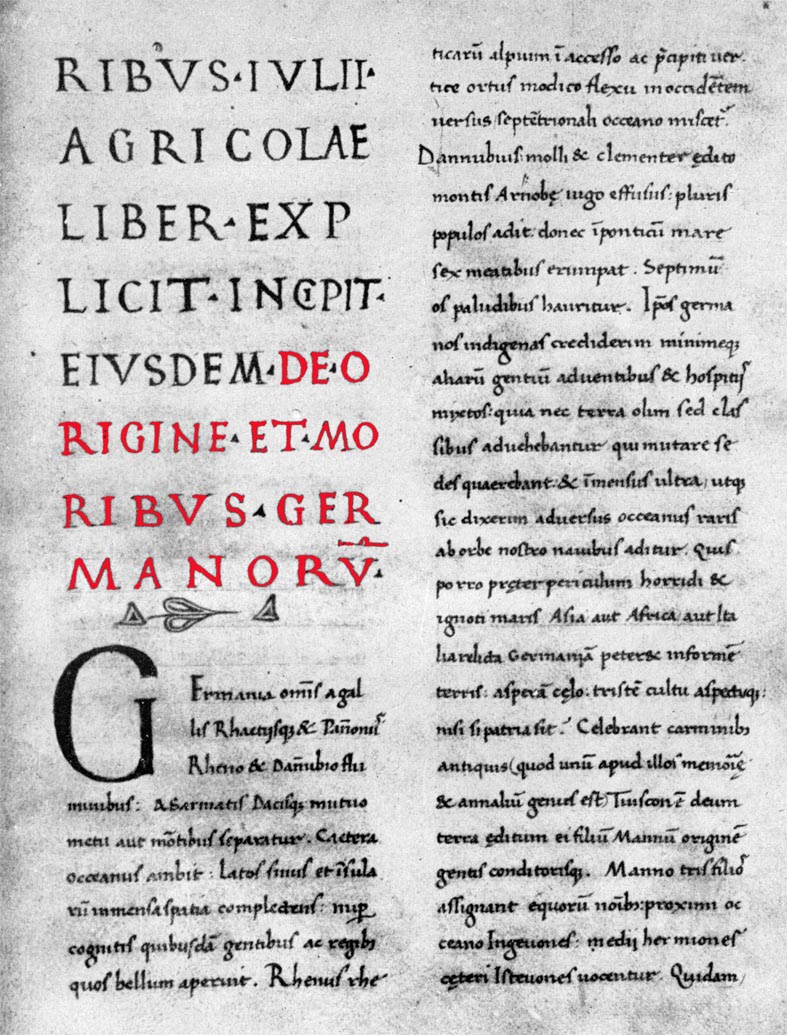

DECAMERON

Il capolavoro di Boccaccio s’inserisce ed interpreta in modo mirabile il concetto secondo il quale la narrazione non è solo una rappresentazione del mondo così com’è, ma una sua interpretazione, secondo le esigenze narrative dell’autore.

Per far questo Boccaccio raccoglie, non si sa quanto consapevolmente, nel suo lavoro una serie di fonti che potremo qui sintetizzare:

- Tradizione classica, soprattutto Ovidio ed il romanzo di Apuleio L’asino doro o le Metamorfosi;

- Il romanzo cortese-cavalleresco sia in senso alto con i romanzi francesi/cortesi, sia in senso popolare, con la loro riproposizione da giullari di corte e saltimbanchi di piazza);

- I libri di cronaca contemporanea;

- Il Novellino, raccolta anonima del XIII sec.

- Una conoscenza (probabilmente indiretta) della novellistica araba (Le Mille e una notte);

- La Comedìa dantesca, da lui follemente amata.

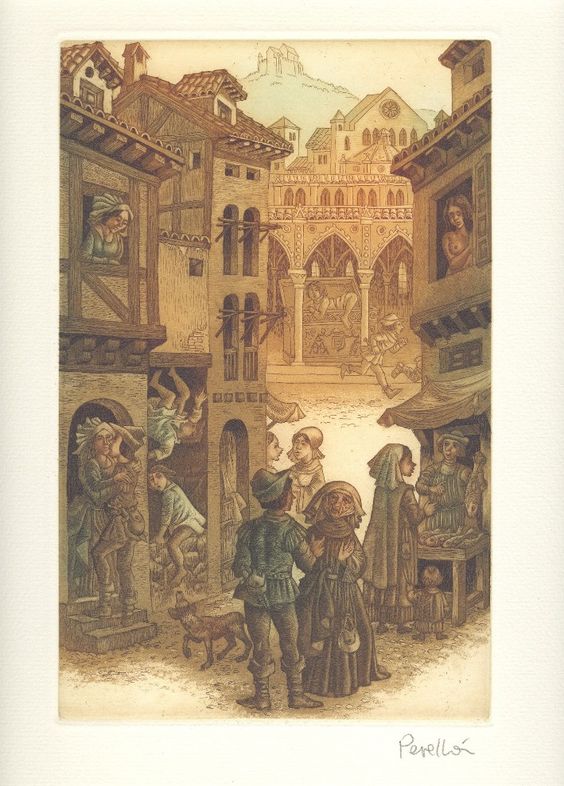

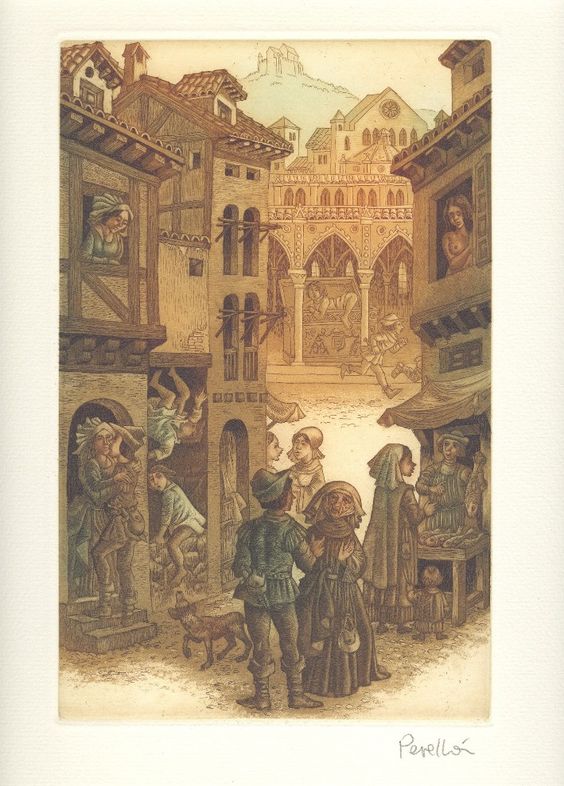

Il titolo dell’opera, termine coniato dalla lingua greca, sta a significare “di dieci giorni”: dieci sono infatti i giorni in cui i giovani dell’“onesta brigata” raccontano cento novelle, lontano dalla terribile peste (seppur la loro permanenza sarà di due settimane).

Edizione del Decameron del 1813

La struttura con cui si struttura l’opera presenta:

Un proemio, con un narratore di primo grado che dedica l’opera alle donne e ne spiega il motivo;

Franz Xaver Winterhalter: Il Decameron (1837)

PROEMIO

Umana cosa è aver compassione degli afflitti: e come che a ciascuna persona stea bene, a coloro è massimamente richesto li quali già hanno di conforto avuto mestiere e hannol trovato in alcuni; fra’ quali, se alcuno mai n’ebbe bisogno o gli fu caro o già ne ricevette piacere, io sono uno di quegli. Per ciò che, dalla mia prima giovanezza infino a questo tempo oltre modo essendo acceso stato d’altissimo e nobile amore, forse più assai che alla mia bassa condizione non parrebbe, narrandolo, si richiedesse, quantunque appo coloro che discreti erano e alla cui notizia pervenne io ne fossi lodato e da molto più reputato, nondimeno mi fu egli di grandissima fatica a sofferire, certo non per crudeltà della donna amata, ma per soverchio fuoco nella mente concetto da poco regolato appetito: il quale, per ciò che a niuno convenevole termine mi lasciava contento stare, più di noia che bisogno non m’era spesse volte sentir mi facea. Nella qual noia tanto rifrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti d’alcuno amico e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione per quelle essere avenuto che io non sia morto. Ma sì come a Colui piacque il quale, essendo Egli infinito, diede per legge incommutabile a tutte le cose mondane aver fine, il mio amore, oltre a ogn’altro fervente e il quale niuna forza di proponimento o di consiglio o di vergogna evidente, o pericolo che seguir ne potesse, aveva potuto né rompere né piegare, per se medesimo in processo di tempo si diminuì in guisa, che sol di sé nella mente m’ha al presente lasciato quel piacere che egli è usato di porgere a chi troppo non si mette ne’ suoi più cupi pelaghi navigando; per che, dove faticoso esser solea, ogni affanno togliendo via, dilettevole il sento esser rimaso.

Ma quantunque cessata sia la pena, non per ciò è la memoria fuggita de’ benifici già ricevuti, datimi da coloro a’ quali per benivolenza da loro a me portata erano gravi le mie fatiche; né passerà mai, sì come io credo, se non per morte. E per ciò che la gratitudine, secondo che io credo, trall’altre virtù è sommamente da commendare e il contrario da biasimare, per non parere ingrato ho meco stesso proposto di volere, in quel poco che per me si può, in cambio di ciò che io ricevetti, ora che libero dir mi posso, e se non a coloro che me atarono, alli quali per avventura per lo lor senno o per la loro buona ventura non abisogna, a quegli almeno a’ quali fa luogo, alcuno alleggiamento prestare. E quantunque il mio sostentamento, o conforto che vogliam dire, possa essere e sia a’ bisognosi assai poco, nondimeno parmi quello doversi più tosto porgere dove il bisogno apparisce maggiore, sì perché più utilità vi farà e sì ancora perché più vi fia caro avuto.

E chi negherà questo, quantunque egli si sia, non molto più alle vaghe donne che agli uomini convenirsi donare? Esse dentro a’ dilicati petti, temendo e vergognando, tengono l’amorose fiamme nascose, le quali quanto più di forza abbian che le palesi coloro il sanno che l’hanno provate: e oltre a ciò, ristrette da’ voleri, da’ piaceri, da’ comandamenti de’ padri, delle madri, de’ fratelli e de’ mariti, il più del tempo nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse dimorano e quasi oziose sedendosi, volendo e non volendo in una medesima ora, seco rivolgendo diversi pensieri, li quali non è possibile che sempre sieno allegri. E se per quegli alcuna malinconia, mossa da focoso disio, sopraviene nelle lor menti, in quelle conviene che con grave noia si dimori, se da nuovi ragionamenti non è rimossa: senza che elle sono molto men forti che gli uomini a sostenere; il che degli innamorati uomini non avviene, sì come noi possiamo apertamente vedere. Essi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli affligge, hanno molti modi da alleggiare o da passar quello, per ciò che a loro, volendo essi, non manca l’andare a torno, udire e veder molte cose, uccellare, cacciare, pescare, cavalcare, giucare o mercatare: de’ quali modi ciascuno ha forza di trarre, o in tutto o in parte,l’animo a sé e dal noioso pensiero rimuoverlo almeno per alcuno spazio di tempo, appresso il quale, con un modo o con altro, o consolazion sopraviene o diventa la noia minore.

Adunque, acciò che in parte per me s’amendi il peccato della fortuna, la quale dove meno era di forza, sì come noi nelle dilicate donne veggiamo, quivi più avara fu di sostegno, in soccorso e rifugio di quelle che amano, per ciò che all’altre è assai l’ago e ‘l fuso e l’arcolaio, intendo di raccontare cento novelle, o favole o parabole o istorie che dire le vogliamo, raccontate in diece giorni da una onesta brigata di sette donne e di tre giovani nel pistelenzioso tempo della passata mortalità fatta, e alcune canzonette dalle predette donne cantate al lor diletto. Nelle quali novelle piacevoli e aspri casi d’amore e altri fortunati avvenimenti si vederanno così ne’ moderni tempi avvenuti come negli antichi; delle quali le già dette donne, che queste leggeranno, parimente diletto delle sollazzevoli cose in quelle mostrate e utile consiglio potranno pigliare, in quanto potranno cognoscere quello che sia da fuggire e che sia similmente da seguitare: le quali cose senza passamento di noia non credo che possano intervenire. Il che se avviene, che voglia Idio che così sia, a Amore ne rendano grazie, il quale liberandomi da’ suoi legami m’ha conceduto il potere attendere a’ lor piaceri.

E’ umano aver compassione delle persone afflitte, e benché si addica a tutti, è soprattutto richiesto a coloro i quali hanno già ricevuto conforto e lo hanno trovato in alcune persone; fra le quali, se alcuno n’ebbe bisogno, e gli fu gradito e ne ha già ricevuto piacere, io sono uno di quelli. Per il fatto che, sin dalla gioventù fino ad oggi, essendo stato estremamente acceso da un altissimo e nobile amore, sembrerebbe, se lo narrassi, forse più alto di quanto convenisse alla mia bassa condizione, per quanto presso coloro che erano discreti e che ne avevano avuto notizia io ne fossi lodato e da molti considerato, nonostante ciò (quest’amore) fu per me di grandissima fatica a sopportare, certo non per crudeltà della donna amata, ma per un eccessivo fuoco della mente concepito da un desidero non regolato; il quale, dal momento che nessun limite mi lasciava soddisfatto, più dolore di quanto avessi bisogno, mi faceva spesso provare. Nel quale dolore tanto conforto mi diedero i ragionamenti di qualche amico e le sue lodevoli consolazioni, che sono fermamente convinto che grazie a ciò non sia avvenuto che io sia morto. Ma come piacque a Dio, che, nella sua infinità, diede per legge inesorabile la fine di ogni cosa terrena, il mio amore, più appassionato di ogni altro, che nessun proposito o consiglio o vergogna o anche pericolo che ne poteva derivare, non era valso a spezzare e terminare, da se stesso, in un lasso di tempo, diminuì di modo che, ora, mi ha lasciato solo un ricordo piacevole, che è dato a chi non è solito recarsi in mari pericolosi, il quale (ricordo) prima era doloroso, e ora, andato via l’affanno, si è trasformato in dilettevole. Sebbene la pena sia terminata, non è perduta la memoria dei benefici ottenuti da coloro ai quali per benevolenza erano affannose le mie fatiche; né terminerà mai, se non con la morte. E per il fatto che la gratitudine, tra le altre virtù, è da lodare grandemente e non biasimare, per non sembrare ingrato mi sono proposto di voler, per quanto io possa, in cambio di quella che ho ricevuto, dal momento che mi sono liberato dalle pene d’amore, e non certamente a coloro che mi aiutarono, i quali mostrano di non averne bisogno o per caso, o per capacità o per fortuna, a coloro ai quali è necessario, voler offrire qualche sollievo. E sebbene il mio sollievo o conforto, se preferiamo chiamarlo così, possa essere poca cosa a coloro che ne abbiano bisogno, tuttavia mi sembra doverlo porgere dove il bisogno sia maggiore, sia perché sarà utile, sia perché sarà più gradito l’averlo ricevuto. E chi negherà, sebbene sia piccola cosa, dover offrire il conforto più alle donne che agli uomini? Esse, dentro i petti delicati, con paura e vergogna, tengono le fiamme amorose nascoste, che, come sa chi ne ha esperienza, hanno più forza di quelle rivelate; oltre a ciò, costrette dai voleri, dai piaceri e dai comandi dei padri, delle madri, dei fratelli e dei mariti, la maggior parte del tempo lo passano chiuse nel piccolo ambito delle loro camere e siedono oziose, desiderando e non desiderando nello stesso tempo, rivolgendo diversi pensieri con se stesse, che non è possibile siano sempre allegri. E se per quei pensieri, un po’ di malinconia sopraggiunge, derivata dal fuoco dell’amore, è necessario, in loro è inevitabile che si dimori con turbamento, se tale malinconia non è rimossa da nuovi pensieri: per non dire che le donne sono meno forti degli uomini a sopportarla; ciò non avviene agli uomini innamorati, come è facile dimostrare. Loro, se qualche pena d’amore li affligge, hanno molti modi per trovare sollievo o superarla; infatti, solo volendolo, hanno la possibilità di andare in giro, ascoltare e vedere molte cose, andare a caccia di uccelli e di selvaggina, pescare, andare a cavallo, giocare o fare il mercante, dai quali modi, ognuno di essi ha la forza, in tutto o in parte, di trarre a sé il pensiero o allontanarlo per un certo periodo di tempo, a seguito del quale o si giunge alla consolazione o ad un tormento d’amore minore. Dunque, affinché io possa ricompensare il torto della fortuna (fatto alle donne), la quale laddove esse erano meno forti, come vediamo essere le donne, fu più avara nel sostentarle, in soccorso e rifugio di quelle che sanno cosa sia l’amore, perché alle altre basta l’ago, il fuso e l’arcolaio, intendo raccontare cento novelle, o favolette o parabole o storie, come le vogliamo chiamare, raccontate in dieci giorni da un’“onesta brigata” di sette donne e tre giovani uomini, nel tempo della pestilenza che ha portato molti lutti e alcune canzonette cantate dalle donne secondo il loro piacere. Nelle cui novelle troveranno piacevoli e tristi storie d’amore, ed altri soggetti a caso sia dei tempi moderni come degli antichi; dalle cui novelle le donne, dopo averle lette, potranno prendere diletto e utile consiglio, in quanto potranno conoscer ciò che bisogna “imitare” o “fuggire, le cui cose, senza noia, non credo possano accadere. E se ciò dovesse avvenire, voglia Iddio che sia così, ne rendano grazie ad Amore, il quale liberandomi dai suoi lacci, mi ha permesso di dedicarmi ai loro piaceri.

Il Proemio presenta, efficacemente, alcuni temi fondamentali:

- Il fatto di inserirlo, all’inizio dell’opera, come elemento in cui si sottolinea sia l’autobiografismo che il destinatario altro (le donne), fa percepire che la stessa è unitaria e non una raccolta casuale di racconti;

- Il rispetto della tradizione cortese che vede le donne lettrici di romanzi cortesi (si pensi, qui, all’episodio dantesco di Paolo e Francesca); tuttavia qui Boccaccio sottolinea quali donne siano le loro lettrici: nobili, ricche borghesi, colte;

- Novelle con scopo edonistico e non solo: si ripete “classicamente” il concetto di insegnare e nel contempo offrire piacere. E’ ben inserito e sottolineato il fine dell’opera: far sì che le giovani donne imparino cosa è giusto fare e come comportarsi in una società uscita dallo sconvolgimento della peste.

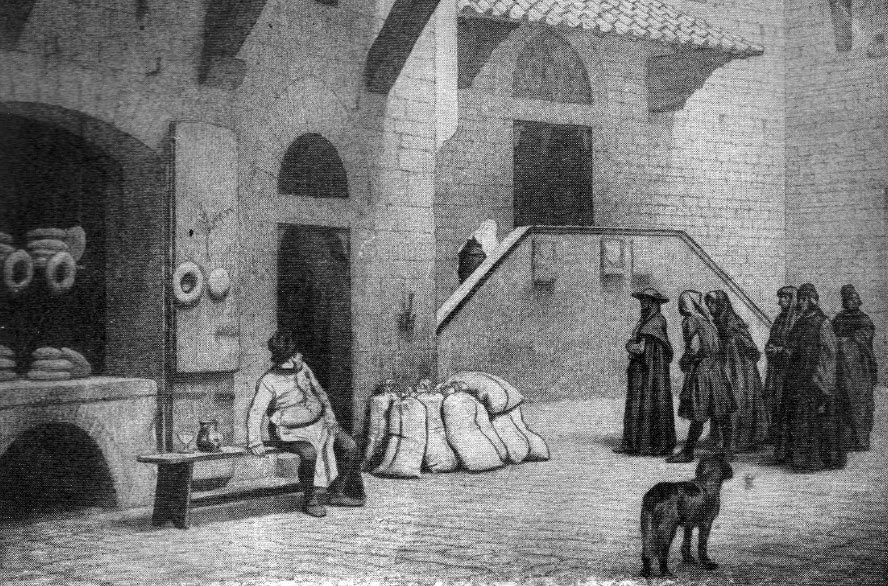

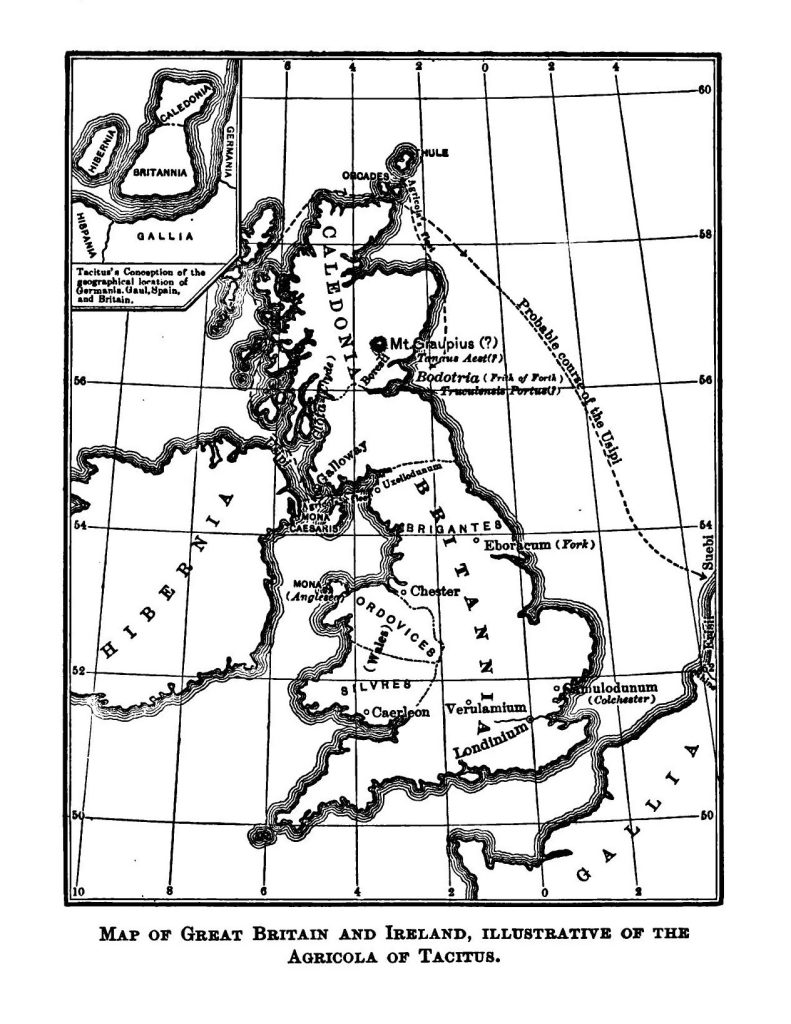

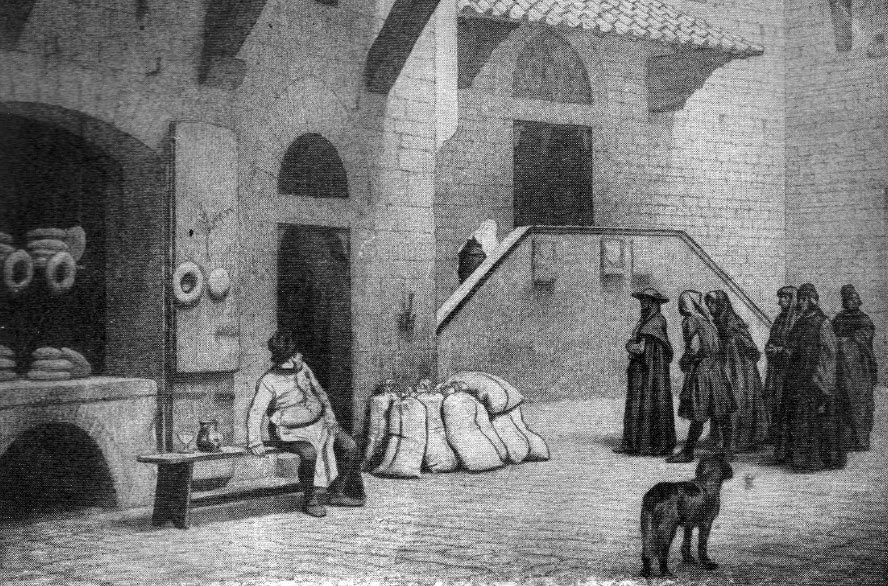

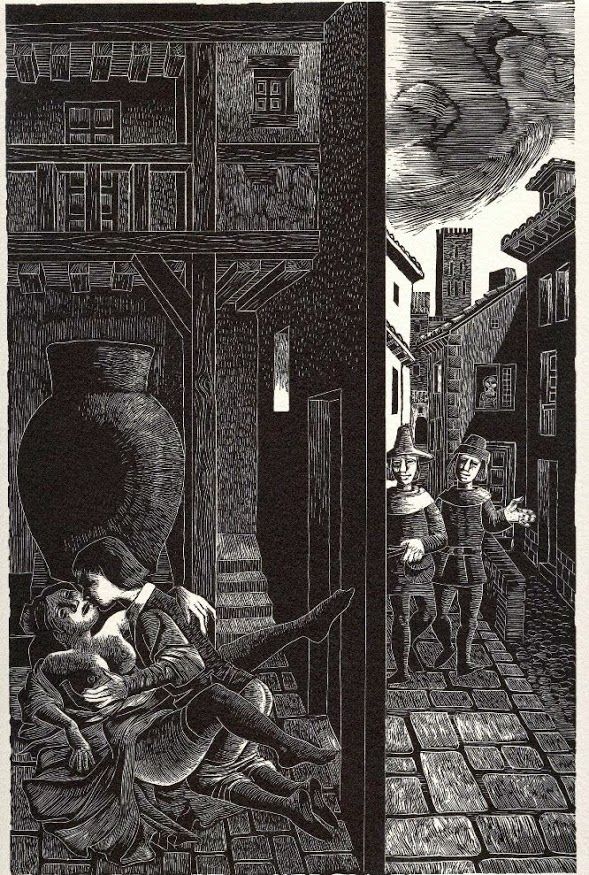

Luigi Sabatelli: Incisione sulla peste di Firenze del 1348 dal Boccaccio descritta

Al Proemio segue un’introduzione alla prima giornata, sempre con un narratore di primo grado, in cui si racconta della peste del 1348, dell’incontro dei giovani in chiesa, della decisione di recarsi in campagna e di come strutturare il tempo, cioè con l’organizzarsi nel raccontare, ognuno di loro, una novella al giorno sotto la direzione di una o un giovane che si alterneranno nel ruolo di re / regina che ne detterà l’argomento (soltanto due giorni, il primo e il nono, saranno a tema libero). All’impegno di raccontare secondo il tema deciso, sarà esonerato il solo Dioneo.

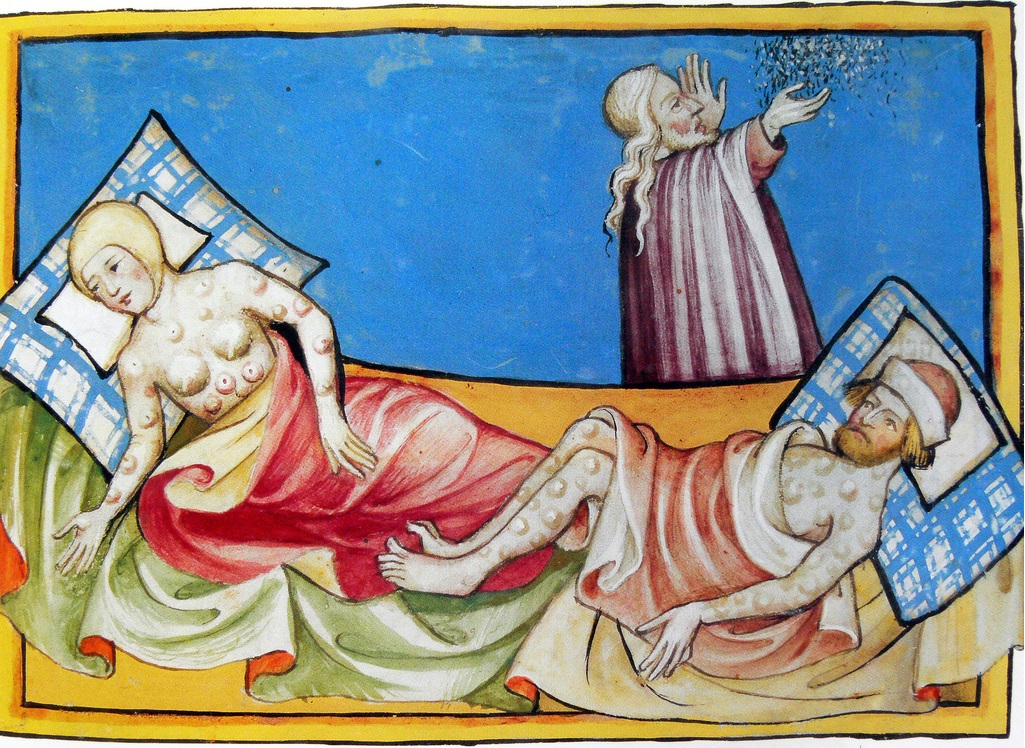

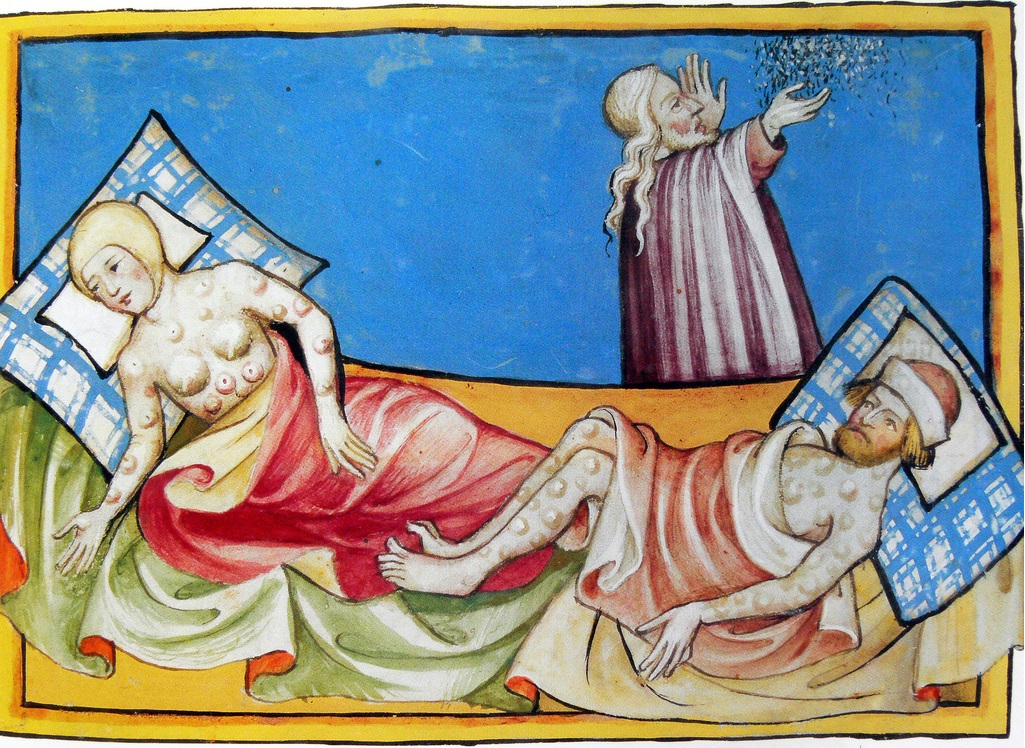

La peste del 1348:

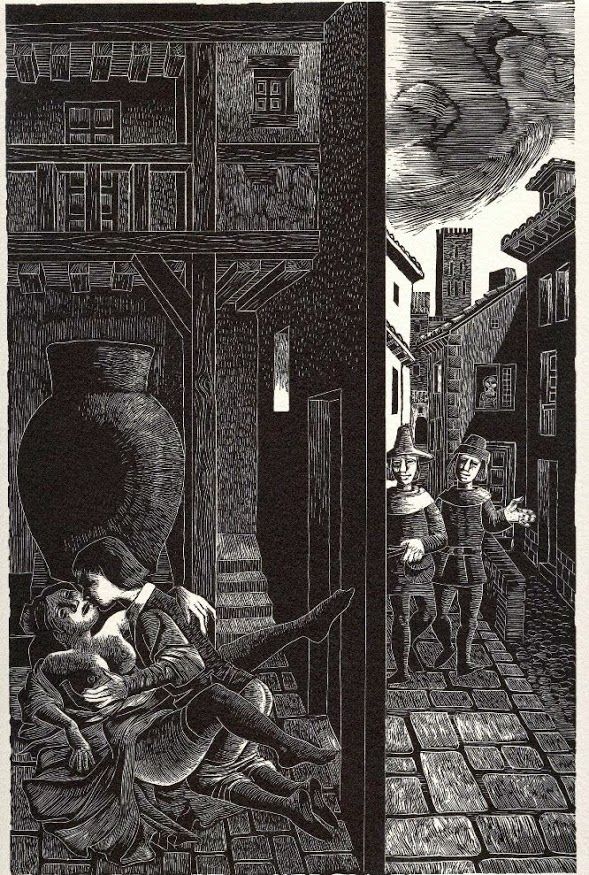

INTRODUZIONE: LA PESTE

Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figliuolo di Dio al numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogn’altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza: la quale, per operazion de’ corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d’inumerabile quantità de’ viventi avendo private, senza ristare d’un luogo in uno altro continuandosi, verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata. E in quella non valendo alcuno senno né umano provedimento, per lo quale fu da molte immondizie purgata la città da officiali sopra ciò ordinati e vietato l’entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli dati a conservazion della sanità, né ancora umili supplicazioni non una volta ma molte e in processioni ordinate, in altre guise a Dio fatte dalle divote persone, quasi nel principio della primavera dell’anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, e in miracolosa maniera, a dimostrare. E non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunque usciva il sangue del naso era manifesto segno di inevitabile morte: ma nascevano nel cominciamento d’essa a’ maschi e alle femine parimente o nella anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, delle quali alcune crescevano come una comunal mela, altre come uno uovo, e alcune più e alcun’altre meno, le quali i volgari nominavan gavoccioli. E dalle due parti del corpo predette infra brieve spazio cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a venire: e da questo appresso s’incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide, le quali nelle braccia e per le cosce e in ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi e rade e a cui minute e spesse. E come il gavocciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno.

A cura delle quali infermità né consiglio di medico né virtù di medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto: anzi, o che natura del malore nol patisse o che la ignoranza de’ medicanti (de’ quali, oltre al numero degli scienziati, così di femine come d’uomini senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai, era il numero divenuto grandissimo) non conoscesse da che si movesse e per consequente debito argomento non vi prendesse, non solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti infra ‘l terzo giorno dalla apparizione de’ sopra detti segni, chi più tosto e chi meno e i più senza alcuna febbre o altro accidente morivano. E fu questa pestilenza di maggior forza per ciò che essa dagli infermi di quella per lo comunicare insieme s’avventava a’ sani, non altramenti che faccia il fuoco alle cose secche o unte quando molto gli sono avvicinate. E più avanti ancora ebbe di male: ché non solamente il parlare e l’usare cogli infermi dava a’ sani infermità o cagione di comune morte, ma ancora il toccare i panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata tocca o adoperata pareva seco quella cotale infermità nel toccator transportare. Maravigliosa cosa è a udire quello che io debbo dire: il che, se dagli occhi di molti e da’ miei non fosse stato veduto, appena che io ardissi di crederlo, non che di scriverlo, quantunque da fededegna udito l’avessi. Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenzia narrata nello appiccarsi da uno a altro, che non solamente l’uomo all’uomo, ma questo, che è molto più, assai volte visibilmente fece, cioè che la cosa dell’uomo infermo stato, o morto di tale infermità, tocca da un altro animale fuori della spezie dell’uomo, non solamente della infermità il contaminasse ma quello infra brevissimo spazio uccidesse. Di che gli occhi miei, sì come poco davanti è detto, presero tra l’altre volte un dì così fatta esperienza: che, essendo gli stracci d’un povero uomo da tale infermità morto gittati nella via publica e avvenendosi a essi due porci, e quegli secondo il lor costume prima molto col grifo e poi co’ denti presigli e scossiglisi alle guance, in piccola ora appresso, dopo alcuno avvolgimento, come se veleno avesser preso, amenduni sopra li mal tirati stracci morti caddero in terra.

Dalle quali cose e da assai altre a queste simiglianti o maggiori nacquero diverse paure e imaginazioni in quegli che rimanevano vivi, e tutti quasi a un fine tiravano assai crudele, ciò era di schifare e di fuggire gl’infermi e le lor cose; e così faccendo, si credeva ciascuno a se medesimo salute acquistare.

Ammalati di peste bubbonica (Illustrazione del 1411)