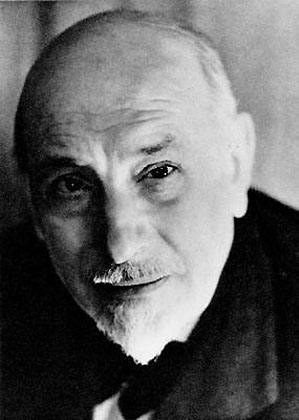

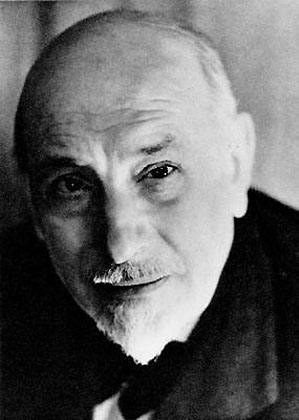

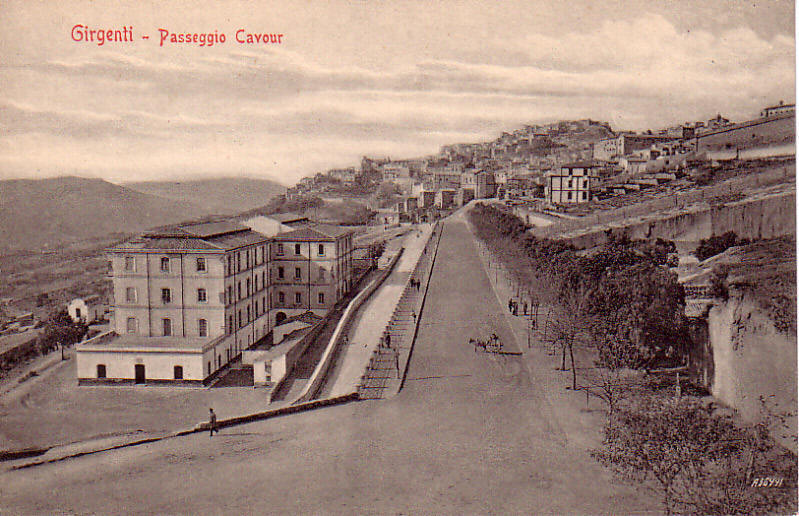

Luigi Pirandello nasce a Girgenti (l’attuale Agrigento) nella notte del 28 giugno nel 1867, da Stefano, speculatore del mercato dello zolfo e Caterina Ricci Gramitto, di famiglia antiborbonica. Studia dapprima all’università di Palermo discipline scientifiche per volere del padre, poi, nel 1887 si trasferisce a Roma dove si iscrive alla facoltà di lettere. Per uno scontro con il professore di latino dell’Università e su consiglio del professore di filologia romanza, deve infine trasferirsi in Germania, e più precisamente a Bonn dove si laurea nel 1891 con una tesi sui dialetti greco-siculi. Sono di questi anni due raccolte di poesie, pubblicate una Palermo, nell’anno del trasferimento a Roma (Mal giocondo) e l’altra per un’infatuazione per una ragazza tedesca (Pasqua di Gea).

Girgenti

Ritornato a Roma nel 1892 ed entrato a contatto con altri intellettuali meridionali, tra cui Luigi Capuana, intraprende la carriera letteraria, grazie anche ad un assegno che il padre mensilmente gli invia. Il critico sicilano lo incoraggia sia a pubblicare novelle su riviste, la cui prima raccolta è Amori senza amore (1894), sia per i romanzi L’esclusa (1901) che, sotto l’apparente struttura verista, mostra già il nucleo del suo pensiero, cioè la contraddittorietà tra ciò che sembra e ciò che è, ed il romanzo breve Il turno (1902).

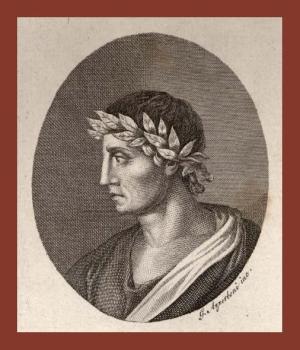

Pirandello giovane

Nel 1894 si sposa, con un matrimonio concordato dalle famiglie, con Maria Antonietta Portulano, da cui avrà, tra il 1895 ed il 1899 tre figli: Stefano, Rosalia, detta Lietta e Fausto e nel 1897 ottiene, come supplente, la cattedra nel Magistero di Roma, in cui insegna Letteratura italiana. Nel 1903 un grave dissesto economico, a causa dell’allagamento di una miniera di zolfo su cui Luigi aveva investito l’intera dote della moglie, provoca una crisi sul già fragile equilibrio mentale della sua signora che infine sfocerà in una vera e propria pazzia, che si concretizza in crisi ossessive di gelosia (questo fatto non sarà senza conseguenze nella sua produzione letteraria).

Maria Antonietta Portulano

Il suo vero primo capolavoro è Il fu Mattia Pascal (1904), scritto mentre Pirandello assiste alla moglie malata; con questo romanzo Pirandello supera definitivamente la concezione realista della letteratura naturalista e verista. Le difficoltà economiche spingono lo scrittore siciliano ad aumentare la sua attività: scrive su riviste ed intensifica la sua produzione: pubblica I vecchi e i giovani (1908), collabora con il Corriere della Sera sul quale appaiono varie novelle e, spinto dal famoso attore siciliano Angelo Musco, comincerà a scrivere per il teatro.

Angelo Musco

La vita pirandelliana s’incupisce con lo scoppio della prima guerra mondiale. Il figlio Stefano viene fatto prigioniero dagli austriaci e la moglie, la cui pazzia si fa sempre più palese, lo incolpa di averlo lasciato partire e quindi, direttamente, della sua prigionia. Chiuso in casa continua a pubblicare romanzi, I quaderni di Serafino Gubbio operatore (1915), ma è soprattutto il teatro ad assorbirlo, Pensaci Giacomino, Così è se vi pare, Il berretto a sonagli per citarne alcune, tutte tra il 1916 ed il 1918.

Tra il 1921 e il 1930 Pirandello attua quella che viene definita una vera rivoluzione teatrale con Sei personaggi in cerca d’autore, Ciascuno a suo modo, Questa sera si recita a soggetto: saranno proprio queste opere a far risuonare il nome dello scrittore siciliano tra i grandi della letteratura mondiale, che culminerà con il premio Nobel per la letteratura nel 1934. Per la narrativa uscirà nel 1925 forse uno dei suoi romanzi più importanti: Uno, nessuno e centomila.

Precedentemente tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta emergono due episodi piuttosto importanti per la vita di Pirandello:

Marta Abba

- il primo di ordine sentimentale (l’innamoramento “platonico” per l’attrice Marta Abba, alla quale dedicherà nuove opere teatrali);

- il secondo di ordine politico: il rapporto con il regime fascista, con la sua adesione al partito, che verrà sanzionato dalla firma al Manifesto degli intellettuali fascisti nel 1929. Da questo momento farà parte all’Accademia d’Italia.

L’ultima fase della produzione pirandelliana è legata alla frenetica attività di attento curatore della messa in scena, nonché di alcune riduzioni cinematografiche delle sue opere.

Scrive drammi che lui stesso definirà “miti”, La nuova colonia (1927), Lazzaro (1928) e I giganti della montagna (1934).

Muore per una polmonite nel 1936: per suo desiderio il funerale sarà nudo, solitario, ma con le sue ceneri deposte sulla terra di un antico albero della città in cui è nato, nonostante il suo primo desiderio fosse quello di essere cremato.

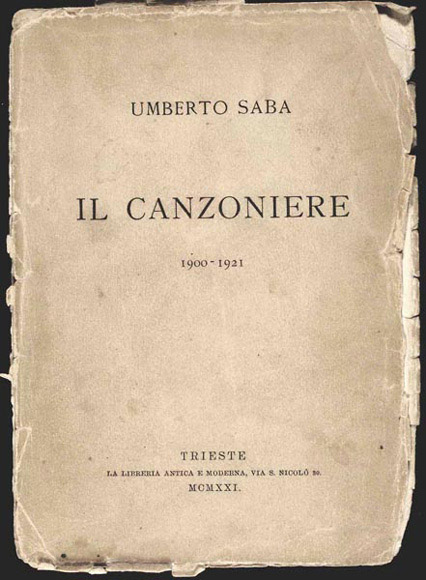

Come per Pascoli anche per Pirandello dobbiamo partire da un’opera di poetica, concepita sin dal 1897, come saggio scritto per il Concorso per il Regio Istituto superiore di Magistero femminile; rivisto viene pubblicato con il titolo L’umorismo nel 1908, dove emerge la sua concezione estetica:

Una delle prime edizioni del saggio pirandelliano

POETICA DELL’UMORISMO

Vediamo dunque, senz’altro, qual è il processo da cui risulta quella particolar rappresentazione che si suol chiamare umoristica; se questa ha peculiari caratteri che la distinguono, e da che derivano: se vi è un particolar modo di considerare il mondo, che costituisce appunto la materia e la ragione dell’umorismo.

Ordinariamente (…) l’opera d’arte è creata dal libero movimento della vita interiore che organa le idee e le imagini in una forma armoniosa, di cui tutti gli elementi han corrispondenza tra loro e con l’idea-madre che le coordina. La riflessione, durante la concezione, come durante l’esecuzione dell’opera d’arte, non resta certamente inattiva: assiste al nascere e al crescere dell’opera, ne segue le fasi progressive e ne gode, raccosta i varii elementi, li coordina, li compara. La coscienza non rischiara tutto lo spirito; segnatamente per l’artista, essa non è un lume distinto dal pensiero, che permetta alla volontà di attingere in lei come in un tesoro d’immagini e d’idee. La coscienza, in somma, non è una potenza creatrice; ma lo specchio interiore in cui il pensiero si rimira; si può dire anzi ch’essa sia il pensiero che vede sé stesso, assistendo a quello che esso fa spontaneamente. E, d’ordinario, nell’artista, nel momento della concezione, la riflessione si nasconde, resta, per così dire, invisibile: è, quasi, per l’artista una forma del sentimento. Man mano che l’opera si fa, essa la critica, non freddamente, come farebbe un giudice spassionato, analizzandola; ma d’un tratto, mercè l’impressione che ne riceve.

Questo, ordinariamente. Vediamo adesso se, per la natural disposizione d’animo di quegli scrittori che si chiamano umoristi e per il particolar modo che essi hanno di intuire e di considerar gli uomini e la vita, questo stesso procedimento avviene nella concezione delle loro opere; se cioè la riflessione vi tenga la parte che abbiamo or ora descritto, o non vi assuma piuttosto una speciale attività.

Ebbene, nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene; ne scompone l’imagine; da questa analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario.

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico.

Il concetto artistico pirandelliano si muove su muove su un principio che potremo definire, grosso modo, anticrociano.

Croce, uno dei più grandi filosofi degli inizi del Novecento in Europa, nonché autore/firmatario del Manifesto degli intellettuali antifascisti individua, nella creazione della poesia un processo della pura intuizione che trova il suo compimento trasformandosi in forma, per meglio dire assoluta corrispondenza tra intuizione ed espressione. Tutto ciò che è estrinseco a tale processo non rientra propriamente nella definizione di poesia, ma di sovrastrutturale ad essa. Crocianamente si tratta di poesia e non poesia.

Pirandello, al contrario, fa della riflessione un percorso intrinseco al fatto poetico. Tale riflessione se è presente in ogni creazione poetica lo è ancor di più se si guarda con occhio attento a quegli autori o a quelle opere nate espressamente con intento comico o umoristico, si pensi all’attenzione posta da Pirandello stesso alle Operette morali.

Come ci descrive tale momento l’autore siciliano? Attraverso tre processi, uno legato indissolubilmente all’altro:

- avvertimento del contrario: ciò che provoca normalmente il comico è il rovesciamento di ciò che avviene nella norma (esempio pirandelliano: una donna di una certa età “agghindata” come una “ragazzina”);

- riflessione: perché è avvenuto tale rovesciamento (esempio pirandelliano: la donna si agghinda da quindicenne per non perdere l’amore di un marito molto più giovane di lei);

- sentimento del contrario: derivata dalla riflessione che si traduce in comprensione e per un autore in immagine poetica.

Pur non volendo fare del testo di Pirandello la spiegazione onnicomprensiva di tutta la sua opera, è opportuno prenderla come base per cercare di capire il modus con cui lo scrittore siciliano guarda ai suoi personaggi e al loro modo d’agire in società.

I romanzi

Se nella preistoria dell’attività letteraria pirandelliana vi sono due raccolte di poesie Mal Giocondo (1889) La pasqua di Gea (1991), che non portano alcun rinnovamento estetico nella lirica di allora, il vero e proprio primo lavoro è il romanzo L’esclusa (1901):

Marta Ajala viene ripudiata dal marito ed anche dal padre perché creduta adultera, mentre in realtà è innocente. Costretta a lasciare il paese, Marta ripara a Palermo, dove incontra gravi difficoltà economiche, finché non viene aiutata da un amico con il quale inizia una relazione. Quando però la suocera, che era stata la prima ad accusarla, si rende conto, in punto di morte di aver sbagliato e scagiona Marta, ella viene riaccolta in casa dal marito e riabbracciata dai famigliari, ormai tutti convinti della sua innocenza.

Osserviamo questo minuscolo frammento tratto dal romanzo:

«Che sono io ora? Mi vedi? Che sono…Sono ciò che la gente, per causa tua, mi ha creduta e mi crede ancora e sempre mi crederebbe, anche se io accettassi ora il tuo pentimento! E’ troppo tardi: lo intendi? Sono perduta! Ero sola, mi avete perseguitata… ero sola e senza aiuto. Ora sono perduta!».

In esso, nella seconda riga, si usa per tre volte il verbo “credere”: tale verbo sta ad indicare che la realtà non è più quella che si “vede”, ma quella che si “crede”, cioè quella che “appare”: è evidente che in tale teoria vi è un superamento del Positivismo, cui tuttavia il romanzo si iscrive: ambientazione siciliana, vita di provincia, dialoghi realistici; ma è proprio l’ideologia di fondo ad allontanare la narrazione da tale esito.

Il secondo romanzo pirandelliano, anch’esso considerato minore, è Il turno del 1902:

Film di Tonino Cervi tratto dal romanzo (1981)

Il “turno” è quello di tre personaggi che si succedono come aspiranti mariti di un’avvenente donna. Il primo, don Diego, è un vecchio e ricco gentiluomo che la protagonista, Stellina, spinta dal padre, acconsente a sposare per interesse. Il secondo è don Ciro, un avvocato intrigante e prepotente, che scopre la non validità del matrimonio con don Diego e arriva a farlo annullare per sposare lui la donna. Il terzo è don Pepè, il giovane spasimante di Stellina, che si è visto portar via la donna dagli altri due ed aspetta impaziente il proprio “turno”. Alla fine don Ciro morirà, mentre il vecchio don Diego si risposerà con un’altra giovane.

Anche qui, pur inserendo la storia all’interno di una provincia siciliana e legando il suo racconto al mito della “roba” di verghiana memoria, troviamo uno scarto rispetto alla cultura del romanzo verista: l’imprevedibilità dei casi umani. Per quanto si progetti il futuro, sarà sempre il caso a determinarlo.

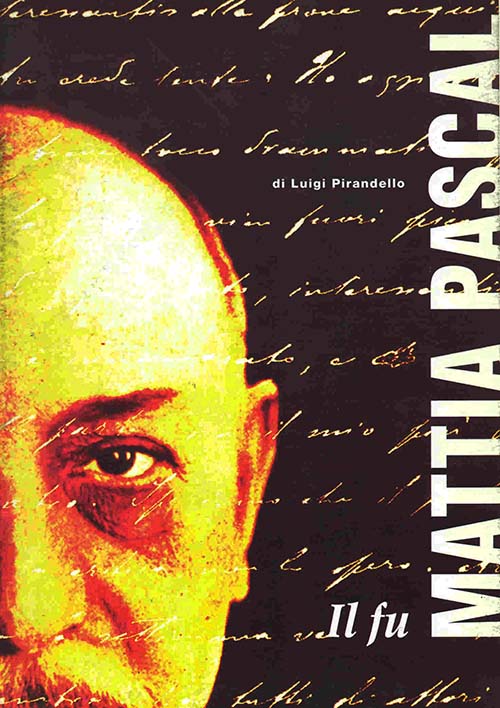

Edizione de “Il fu Mattia Pascal” con la foto dell’autore

Il primo romanzo che scardina qualsiasi legame sia con il verismo con il quale, per ragioni direi d’ambientazione, Pirandello dovette confrontarsi con le sue due prime prove narrative, sia con la narrativa dannunziana, assolutamente lontana dalla sua idea estetica, è Il fu Mattia Pascal (1904), che proietta il nostro tra i grandi della narrativa europea.

Ivan Mozzhukhin nel film di Marcel L’Herbier dedicato a Mattia Pascal (1926)

Mattia Pascal, allontanatosi dalla famiglia dopo un litigio, arriva a Montecarlo, dove vince una notevole somma al gioco. Da una notizia di cronaca apprende che è stato ritrovato il cadavere di uno sconosciuto suicida, il quale è stato scambiato per lui: ufficialmente, dunque, Mattia è morto, e ne approfitta per evadere dalla vita sociale. Ma la società, anche quando egli è diventato Adriano Meis, inevitabilmente gli tende intorno la sua inevitabile rete: e quando Mattia scopre che la vera identità è quella che conferisce lo stato civile e che così com’è, praticamente, non esiste – non può fare una denuncia, non può sposarsi – deluso decide di simulare un secondo suicidio, quello di Adriano Meis, e di rivelare la verità ai suoi concittadini. Ma tornato a casa si accorge che la moglie, risposata con altri figli, non può riprenderlo con sé. Non gli resta che il suo vecchio impiego nella polverosa biblioteca della città, dove avrà il tempo di rievocare, da protagonista e narratore, la sua singolare vicenda.

PREMESSA n. 1

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de’ miei amici o conoscenti dimostrava d’aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo:

«Io mi chiamo Mattia Pascal.»

«Grazie, caro. Questo lo so.»

«E ti par poco?»

Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur questo, il non poter più rispondere, cioè, come prima, all’occorrenza: «Io mi chiamo Mattia Pascal.»

Qualcuno vorrà bene compiangermi (costa così poco), immaginando l’atroce cordoglio d’un disgraziato, al quale avvenga di scoprire tutt’a un tratto che… sì, niente, insomma: né padre, né madre, né come fu o come non fu; e vorrà pur bene indignarsi (costa anche meno) della corruzione dei costumi, e de’ vizii, e della tristezza dei tempi, che di tanto male possono esser cagione a un povero innocente.

Ebbene, si accomodi. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei qui esporre, di fatti, in un albero genealogico, l’origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni, in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli.

E allora?

Ecco: il mio caso è assai più strano e diverso; tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo.

Il protagonista del libro quindi descrive la sua precedente ed anche attuale attività di guardiano di un’antichissima biblioteca allogata in una chiesa fuori paese, piena di muffe, tarme e topi:

(…) fin dal primo giorno io concepii così misera stima dei libri, sieno essi a stampa o manoscritti (come alcuni antichissimi della nostra biblioteca), che ora non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere, se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio caso e tale da poter servire d’ammaestramento a qualche curioso lettore, che per avventura, riducendosi finalmente a effetto l’antica speranza della buon’anima di monsignor Boccamazza*, capitasse in questa biblioteca, a cui io lascio questo mio manoscritto, con l’obbligo però che nessuno possa aprirlo se non cinquant’anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte. Giacché, per il momento (e Dio sa quanto me ne duole), io sono morto, sì, già due volte, ma la prima per errore, e la seconda… sentirete.

*Colui che donò la Biblioteca al paese.

Locandina di un film con Flavio Bucci (1993)

Il passo inizia con il problema dell’identità certificata da un nome: ma tale identità viene sin da subito messa in crisi dall’uso di verbi coniugati al passato: se prima un essere era tale grazie al nome che ne certificata l’esistenza, Mattia Pascal ci dice che lui non è, anzi alla fine del brano sottolinea di essersi già suicidato due volte.

Il fatto interessante è che oltre a non essere, vive in un non luogo, circondato da un non sapere: la vecchia biblioteca è posta al limite, assolutamente non frequentata (pertanto la cultura è muta) ed è piena di un sapere confuso, polveroso, vecchio e stantio. Per meglio dire, come d’altra parte altri intellettuali a lui contemporanei, sottolinea l’emarginazione della cultura nella società del tempo.

PREMESSA n. 2

(…)

«Eh, mio reverendo amico,» gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del bastone, mentr’egli attende alle sue lattughe.

«Non mi par più tempo, questo, di scriver libri, neppure per ischerzo. In considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito ritornello: Maledetto sia Copernico!»

«Oh oh oh, che c’entra Copernico!» esclama don Eligio, levandosi su la vita, col volto infocato sotto il cappellaccio di paglia.

«C’entra, don Eligio. Perché, quando la Terra non girava…»

«E dàlli! Ma se ha sempre girato!»

«Non è vero. L’uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso non gira. L’ho detto l’altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come m’ha risposto? ch’era una buona scusa per gli ubriachi. Del resto, anche voi scusate, non potete mettere in dubbio che Giosuè fermò il Sole.* Ma lasciamo star questo. Io dico che quando la Terra non girava, e l’uomo, vestito da greco o da romano, vi faceva così bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità, credo bene che potesse riuscire accetta una narrazione minuta e piena d’oziosi particolari. Si legge o non si legge in Quintiliano, come voi m’avete insegnato, che la storia doveva esser fatta per raccontare e non per provare?**

*Si riferisce ad un passo del Vecchio Testamento in cui si racconta che “il sole si arrestò in mezzo del cielo e non si affrettò a tramontare quasi per un giorno”. (Giosué, 10)

** Quintiliano nelle Istitutiones oratoriae afferma che compito della storia sia quello di raccontare e non argomentare, che spetta all’arte giuridica.

Marcello Mastroianni in un film di Monicelli (1985)

Quando a determinare la realtà erano le leggi copernicane non vi era alcuna frattura tra la realtà ed il modo di rappresentarla. Così era successo fino alla cultura positivistica che aveva trovato nel sapere scientifico la base filosofica del suo operare. Pirandello in questo passo sembra dirci che oggi tutto questo non è più possibile: laddove cadono le certezze non resiste più alcuna realtà, ed allora, il modo in cui l’uomo moderno deve operare (e quindi lo stesso Mattia) è un relativismo conoscitivo entro cui coordinare la propria esistenza e muoversi in un mondo dominato dall’“imprevedibilità” o più semplicemente dal caso.

La vera e propria narrazione inizia dal terzo capitolo. Qui vi si narra il modo in cui il nostro povero Pascal, morto il padre quand’era piccolo, vede il tracollo della famiglia, grazie all’amministratore Malagna, che, a poco a poco, ha rosicchiato tutti gli averi dei Pascal. Quindi prosegue a raccontare come si sposi con una giovane ragazza, Romilda, figlia della vedova Pescatrice, più per far dispetto all’amministratore che per amore e di come la suocera, che sperava in un matrimonio più fortunato con lo stesso Malagna, avesse in odio il genero.

Mattia è sull’orlo della disperazione: vive in casa con suocera e la vecchia madre, nonché con il figlio e la moglie, che ormai lo ha in odio. Saputolo nella disperazione un suo amico gli trova posto come bibliotecario. Preferisce quel luogo che vivere in casa. Un giorno le portano la notizia della nascita di due gemelline: moriranno giovanissime, dopo un po’ muore anche la madre. Mattia è solo e disperato. Un amico gli presta 500 lire per il funerale.

Mattia Pascal nel film di Marcel L’Herbier (vincita a Montecarlo)

Ritroviamo Mattia a Montecarlo con le 500 lire in tasca. Come avesse nell’anima un diavolo che gli vuole bene, preso della febbre del gioco, punta alla roulette e vince. Vince per ben dodici giorni, fino ad 82.000 lire e smette quando la fortuna sembra voltargli le spalle. Prende un treno per tornare a casa:

CAMBIO TRENO!

Pensavo: «Riscatterò la Stìa, e mi ritirerò là, in campagna, a fare il mugnajo. Si sta meglio vicini alla terra; e – sotto – fors’anche meglio.

(…)

Così pensavo, e il treno intanto correva. Non potevo chiudere gli occhi, ché subito m’appariva con terribile precisione il cadavere di quel giovinetto, là, nel viale, piccolo e composto sotto i grandi alberi immobili nella fresca mattina. Dovevo perciò consolarmi così, con un altro incubo, non tanto sanguinoso, almeno materialmente: quello di mia suocera e di mia moglie. E godevo nel rappresentarmi la scena dell’arrivo, dopo quei tredici giorni di scomparsa misteriosa.

(…)

Alla prima stazione italiana comprai un giornale con la speranza che mi facesse addormentare. Lo spiegai, e al lume del lampadino elettrico, mi misi a leggere.

(…)

Avevo il giornale ancora in mano e lo voltai per cercare in seconda pagina qualche dono migliore di quelli del Lama. Gli occhi mi andarono su un SUICIDIO così, in grassetto.

Pensai subito che potesse esser quello di Montecarlo, e m’affrettai a leggere. Ma mi arrestai sorpreso al primo rigo, stampato di minutissimo carattere: “Ci telegrafano da Miragno”.

«Miragno? Chi si sarà suicidato nel mio paese?»

Lessi: “Jeri, sabato 28, è stato rinvenuto nella gora d’un mulino un cadavere in istato d’avanzata putrefazione….” A un tratto, la vista mi s’annebbiò, sembrandomi di scorgere nel rigo seguente il nome del mio podere; e, siccome stentavo a leggere, con un occhio solo, quella stampa minuscola, m’alzai in piedi, per essere più vicino al lume.

“… putrefazione. Il mulino è sito in un podere detto della Stìa, a circa due chilometri dalla nostra città. Accorsa sopra luogo l’autorità giudiziaria con altra gente, il cadavere fu estratto dalla gora per le constatazioni di legge e piantonato. Più tardi esso fu riconosciuto per quello del nostro…” Il cuore mi balzò in gola e guardai, spiritato, i miei compagni di viaggio che dormivano tutti. “Accorsa sopra luogo… estratto dalla gora… e piantonato… fu riconosciuto per quello del nostro bibliotecario…”

«Io?»

“Accorsa sopra luogo… più tardi… per quello del nostro bibliotecario Mattia Pascal, scomparso da parecchi giorni. Causa del suicidio: dissesti finanziarii.”

«Io?… Scomparso… riconosciuto… Mattia Pascal…»

Rilessi con piglio feroce e col cuore in tumulto non so più quante volte quelle poche righe. Nel primo impeto, tutte le mie energie vitali insorsero violentemente per protestare: come se quella notizia, così irritante nella sua impassibile laconicità, potesse anche per me esser vera. Ma, se non per me, era pur vera per gli altri; e la certezza che questi altri avevano fin da jeri della mia morte era su me come una insopportabile sopraffazione, permanente, schiacciante… Guardai di nuovo i miei compagni di viaggio e, quasi anch’essi, lì, sotto gli occhi miei, riposassero in quella certezza, ebbi la tentazione di scuoterli da quei loro scomodi e penosi atteggiamenti, scuoterli, svegliarli, per gridar loro che non era vero.

«Possibile?»

E rilessi ancora una volta la notizia sbalorditoja. Non potevo più stare alle mosse. Avrei voluto che il treno s’arrestasse, avrei voluto che corresse a precipizio: quel suo andar monotono, da automa duro, sordo e greve, mi faceva crescere di punto in punto l’orgasmo. Aprivo e chiudevo le mani continuamente, affondandomi le unghie nelle palme; spiegazzavo il giornale; lo rimettevo in sesto per rilegger la notizia che già sapevo a memoria, parola per parola.

«Riconosciuto! Ma è possibile che m’abbiano riconosciuto?… “In istato d’avanzata putrefazione”… puàh!»

Mi vidi per un momento, lì nell’acqua verdastra della gora, fradicio, gonfio, orribile, galleggiante… Nel raccapriccio istintivo, incrociai le braccia sul petto e con le mani mi palpai, mi strinsi: «Io, no; io, no… Chi sarà stato?… mi somigliava, certo… Avrà forse avuto la barba anche lui, come la mia… la mia stessa corporatura… E m’han riconosciuto!… Scomparso da parecchi giorni… Eh già! Ma io vorrei sapere, vorrei sapere chi si è affrettato così a riconoscermi. Possibile che quel disgraziato là fosse tanto simile a me? vestito come me? tal quale? Ma sarà stata lei, forse, lei, Marianna Dondi, la vedova Pescatore: oh! m’ha pescato subito, m’ha riconosciuto subito! Non le sarà parso vero, figuriamoci! “È lui, è lui! mio genero! ah, povero Mattia! ah, povero figliuolo mio!” E si sarà messa a piangere fors’anche; si sarà pure inginocchiata accanto al cadavere di quel poveretto, che non ha potuto tirarle un calcio e gridarle: “Ma lèvati di qua: non ti conosco”.»

Fremevo. Finalmente il treno s’arrestò a un’altra stazione. Aprii lo sportello e mi precipitai giù, con l’idea confusa di fare qualche cosa, subito: un telegramma d’urgenza per smentire quella notizia.

Il salto che spiccai dal vagone mi salvò: come se mi avesse scosso dal cervello quella stupida fissazione, intravidi in un baleno… ma sì! la mia liberazione la libertà una vita nuova!

Avevo con me ottantaduemila lire, e non avrei più dovuto darle a nessuno! Ero morto, ero morto: non avevo più debiti, non avevo più moglie, non avevo più suocera: nessuno! libero! libero! libero! Che cercavo di più?

Pensando così, dovevo esser rimasto in un atteggiamento stranissimo, là su la banchina di quella stazione. Avevo lasciato aperto lo sportello del vagone. Mi vidi attorno parecchia gente, che mi gridava non so che cosa; uno, infine, mi scosse e mi spinse, gridandomi più forte: «Il treno riparte!» «Ma lo lasci, lo lasci ripartire, caro signore!» gli gridai io, a mia volta. «Cambio treno!»

Mattia Pascal a teatro (episodio della lettura del proprio suicidio)

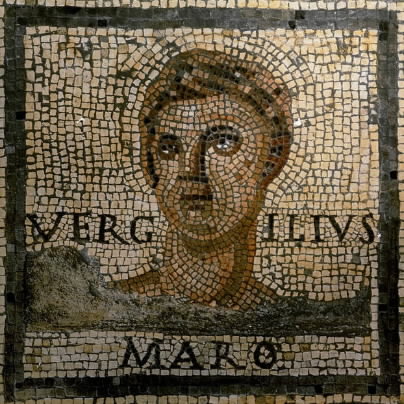

L’episodio su riportato ci rimanda a due elementi fondamentali nella narrativa pirandelliana: il caso e lo sdoppiamento. Se è un caso la vincita a Montecarlo è altrettanto un caso l’acquisto di un giornale che lo aiutasse a trovar requie in una notte agitatissima, leggiucchiando qua e là notizie. Potremmo accostare, quasi a “classicheggiare” il romanzo pirandelliano, al topos della “catabasi” di virgiliana memoria, viaggio agli inferi per “rigenerarsi: così è stato per Dante, per l’Innominato, così è per Mattia. Dopo un sonno agitato, dopo aver letto della sua morte, dopo la rabbia per non essere più stesso, l’illuminazione: Mattia si sdoppierà. Ad una prima morte una rinascita. E come rinascerà Mattia?

UN ALTRO UOMO

Subito, non tanto per ingannare gli altri, che avevan o voluto ingannarsi da sé, con una leggerezza non deplorabile forse nel caso mio, ma certamente non degna d’encomio, quanto per obbedire alla Fortuna e soddisfare a un mio proprio bisogno, mi posi a far di me un altr’uomo.

(…)

Già ad Alenga, per cominciare, ero entrato, poche ore prima di partire, da un barbiere, per farmi accorciar la barba: avrei voluto levarmela tutta, lì stesso, insieme coi baffi; ma il timore di far nascere qualche sospetto in quel paesello mi aveva trattenuto. Il barbiere era anche sartore, vecchio, con le reni quasi ingommate dalla lunga abitudine di star curvo, sempre in una stessa positura, e portava gli occhiali su la punta del naso. Più che barbiere doveva esser sartore. Calò come un flagello di Dio su quella barbaccia che non m’apparteneva più, armato di certi forbicioni da maestro di lana, che avevan bisogno d’esser sorretti in punta con l’altra mano. Non m’arrischiai neppure a fiatare: chiusi gli occhi, e non li riaprii, se non quando mi sentii scuotere pian piano. Il brav’uomo, tutto sudato, mi porgeva uno specchietto perché gli sapessi dire se era stato bravo. Mi parve troppo!

«No, grazie,» mi schermii. «Lo riponga. Non vorrei fargli paura.» Sbarrò tanto d’occhi, e: «A chi?» domandò. «Ma a codesto specchietto. Bellino! Dev’essere antico…» Era tondo, col manico d’osso intarsiato: chi sa che storia aveva e donde e come era capitato lì, in quella sarto-barbieria.

Ma infine, per non dar dispiacere al padrone, che seguitava a guardarmi stupito, me lo posi sotto gli occhi. Se era stato bravo! Intravidi da quel primo scempio qual mostro fra breve sarebbe scappato fuori dalla necessaria e radicale alterazione dei connotati di Mattia Pascal! Ed ecco una nuova ragione d’odio per lui! Il mento piccolissimo, puntato e rientrato, ch’egli aveva nascosto per tanti e tanti anni sotto quel barbone, mi parve un tradimento. Ora avrei dovuto portarlo scoperto, quel cosino ridicolo! E che naso mi aveva lasciato in eredità! E quell’occhio! «Ah, quest’occhio,» pensai, «così in estasi da un lato, rimarrà sempre suo nella mia nuova faccia! Io non potrò far altro che nasconderlo alla meglio dietro un pajo d’occhiali colorati, che coopereranno, figuriamoci, a rendermi più amabile l’aspetto. Mi farò crescere i capelli e, con questa bella fronte spaziosa, con gli occhiali e tutto raso, sembrerò un filosofo tedesco. Finanziera e cappellaccio a larghe tese.» Non c’era via di mezzo: filosofo dovevo essere per forza con quella razza d’aspetto.

(…)

Il nome mi fu quasi offerto in treno, partito da poche ore da Alenga per Torino. Viaggiavo con due signori che discutevano animatamente d’iconografia cristiana, in cui si dimostravano entrambi molto eruditi, per un ignorante come me. Uno, il più giovane, dalla faccia pallida, oppressa da una folta e ruvida barba nera, pareva provasse una grande e particolar soddisfazione nell’enunciar la notizia ch’egli diceva antichissima, sostenuta da Giustino Martire, da Tertulliano e da non so chi altri, secondo la quale Cristo sarebbe stato bruttissimo. Parlava con un vocione cavernoso, che contrastava stranamente con la sua aria da ispirato.

«Ma sì, ma sì, bruttissimo! bruttissimo! Ma anche Cirillo d’Alessandria! Sicuro, Cirillo d’Alessandria arriva finanche ad affermare che Cristo fu il più brutto degli uomini.»

L’altro, ch’era un vecchietto magro magro, tranquillo nel suo ascetico squallore, ma pur con una piega a gli angoli della bocca che tradiva la sottile ironia, seduto quasi su la schiena, col collo lungo proteso come sotto un giogo, sosteneva invece che non c’era da fidarsi delle più antiche testimonianze.

«Perché la Chiesa, nei primi secoli, tutta volta a consustanziarsi la dottrina e lo spirito del suo ispiratore, si dava poco pensiero, ecco, poco pensiero delle sembianze corporee di lui. A un certo punto vennero a parlare della Veronica e di due statue della città di Paneade, credute immagini di Cristo e della emorroissa.»

«Ma sì!» scattò il giovane barbuto. «Ma se non c’è più dubbio ormai! Quelle due statue rappresentano l’imperatore Adriano con la città inginocchiata ai piedi.»

Il vecchietto seguitava a sostener pacificamente la sua opinione, che doveva esser contraria, perché quell’altro, incrollabile, guardando me, s’ostinava a ripetere : «Adriano! … Beronike, in greco. Da Beronike poi: Veronica… Adriano!» (a me).

«Oppure, Veronica, vera icon: storpiatura probabilissima..».

«Adriano!» (a me).

Perché la Beronike degli Atti di Pilato..

«Adriano!»

Ripeté così Adriano! non so più quante volte, sempre con gli occhi rivolti a me. Quando scesero entrambi a una stazione e mi lasciarono solo nello scompartimento, m’affacciai al finestrino, per seguirli con gli occhi: discutevano ancora, allontanandosi. A un certo punto però il vecchietto perdette la pazienza e prese la corsa.

«Chi lo dice?» gli domandò forte il giovane, fermo, con aria di sfida. Quegli allora si voltò per gridargli: «Camillo De Meis! Mi parve che anche lui gridasse a me quel nome, a me che stavo intanto a ripetere meccanicamente: «Adriano…» Buttai subito via quel de e ritenni il Meis. «Adriano Meis! Si… Adriano Meis: suona bene…»

Mi parve anche che questo nome quadrasse bene alla faccia sbarbata e con gli occhiali, ai capelli lunghi, al cappellaccio alla finanziera che avrei dovuto portare.

«Adriano Meis. Benone! M’hanno battezzato.»

Recisa di netto ogni memoria in me della vita precedente, fermato l’animo alla deliberazione di ricominciare da quel punto una nuova vita, io era invaso e sollevato come da una fresca letizia infantile; mi sentivo come rifatta vergine e trasparente la coscienza, e lo spirito vigile e pronto a trar profitto di tutto per la costruzione del mio nuovo io. Intanto l’anima mi tumultuava nella gioja di quella nuova libertà. Non avevo mai veduto così uomini e cose; l’aria tra essi e me s’era d’un tratto quasi snebbiata; e mi si presentavan facili e lievi le nuove relazioni che dovevano stabilirsi tra noi, poiché ben poco ormai io avrei avuto bisogno di chieder loro per il mio intimo compiacimento. Oh levità deliziosa dell’anima; serena, ineffabile ebbrezza! La Fortuna mi aveva sciolto di ogni intrico, all’improvviso, mi aveva sceverato dalla vita comune, reso spettatore estraneo della briga in cui gli altri si dibattevano ancora, e mi ammoniva dentro: «Vedrai, vedrai com’essa t’apparirà curiosa, ora, a guardarla così da fuori! Ecco là uno che si guasta il fegato e fa arrabbiare un povero vecchietto per sostener che Cristo fu il più brutto degli uomini…» Sorridevo. Mi veniva di sorridere così di tutto e a ogni cosa: a gli alberi della campagna, per esempio, che mi correvano incontro con stranissimi atteggiamenti nella loro fuga illusoria; a le ville sparse qua e là, dove mi piaceva d’immaginar coloni con le gote gonfie per sbuffare contro la nebbia nemica degli olivi o con le braccia levate a pugni chiusi contro il cielo che non voleva mandar acqua: e sorridevo agli uccelletti che si sbandavano, spaventati da quel coso nero che correva per la campagna, fragoroso; all’ondeggiar dei fili telegrafici, per cui passavano certe notizie ai giornali, come quella da Miragno del mio suicidio nel molino della Stìa; alle povere mogli dei cantonieri che presentavan la bandieruola arrotolata, gravide e col cappello del marito in capo.

Se non che, a un certo punto, mi cadde lo sguardo su l’anellino di fede che mi stringeva ancora l’anulare della mano sinistra. Ne ricevetti una scossa violentissima: strizzai gli occhi e mi strinsi la mano con l’altra mano, tentando di strapparmi quel cerchietto d’oro, così, di nascosto, per non vederlo più. Pensai ch’esso si apriva e che, internamente, vi erano incisi due nomi: Mattia-Romilda, e la data del matrimonio. Che dovevo farne? Aprii gli occhi e rimasi un pezzo accigliato, a contemplarlo nella palma della mano. Tutto, attorno, mi s’era rifatto nero. Ecco ancora un resto della catena che mi legava al passato! Piccolo anello, lieve per sé, eppur così pesante! Ma la catena era già spezzata, e dunque via anche quell’ultimo anello! Feci per buttarlo dal finestrino, ma mi trattenni. Favorito così eccezionalmente dal caso, io non potevo più fidarmi di esso; tutto ormai dovevo creder possibile, finanche questo: che un anellino buttato nell’aperta campagna, trovato per combinazione da un contadino, passando di mano in mano, con quei due nomi incisi internamente e la data, facesse scoprir la verità, che l’annegato della Stìa cioè non era il bibliotecario Mattia Pascal. «No, no,» pensai, «in luogo più sicuro… Ma dove?» Il treno, in quella, si fermò a un’altra stazione. Guardai, e subito mi sorse un pensiero, per la cui attuazione provai dapprima un certo ritegno. Lo dico, perché mi serva di scusa presso coloro che amano il bel gesto, gente poco riflessiva, alla quale piace di non ricordarsi che l’umanità è pure oppressa da certi bisogni, a cui purtroppo deve obbedire anche chi sia compreso da un profondo cordoglio. Cesare, Napoleone e, per quanto possa parere indegno, anche la donna più bella… Basta. Da una parte c’era scritto Uomini e dall’altra Donne; e lì intombai il mio anellino di fede.

Mattia Pascal e Adriano Meis nel film del 1925

Mattia si trasforma e diventa un altro. La cosa più banale affinché questo avvenga non può che essere il cambiarsi i connotati. Ed è qui che troviamo l’episodio del barbiere. A ben guardare Mattia non si “ripulisce”, ma scopre il suo vero “io”, che aveva tentato di nascondere con la barba. Dentro quello specchietto quest’io, libero da ogni costrizione sociale può porsi fuori dal mondo e osservarlo, così come fa un filosofo, capace di analizzare la vita, proprio perché è estraneo ad essa (l’atteggiamento tipico dell’avvertimento del contrario). Ed è proprio attraverso questa possibilità che il nostro può osservare il dialogo, acceso e certamente inutile, dei due viaggiatori, che diventano metafora dell’inutilità di determinata cultura erudita, ma addirittura inutilità di qualsiasi forma di raffronto sociale, che certamente non porta ad alcuna felicità.

Scelto il nuovo nome, si accorge di possedere ancora l’anello matrimoniale; piccola riflessione sul caso ed intervento del “comico” più prettamente detto: gettato nel water. Cosa c’è di più contrario alla morale corrente che gettare un anello matrimoniale nel water?

UN PO’ DI NEBBIA

Ma una casa, una casa mia, tutta mia, avrei potuto più averla? I miei denari erano pochini… Ma una casettina modesta, di poche stanze? Piano: bisognava vedere, considerar bene prima, tante cose. Certo, libero, liberissimo, io potevo essere soltanto così, con la valigia in mano: oggi qua, domani là. Fermo in un luogo, proprietario d’una casa, eh, allora: registri e tasse subito! E non mi avrebbero iscritto all’anagrafe? Ma sicuramente! E come? con un nome falso? E allora, chi sa?, forse indagini segrete intorno a me da parte della polizia… Insomma, impicci, imbrogli!… No, via: prevedevo di non poter più avere una casa mia, oggetti miei. Ma mi sarei allogato a pensione in qualche famiglia, in una camera mobiliata. Dovevo affliggermi per così poco?

(…)

E che seguiva da questa riflessione? Ahimè, che io, condannato inevitabilmente a mentire dalla mia condizione, non avrei potuto avere mai più un amico, un vero amico. E dunque, né casa, né amici… Amicizia vuol dire confidenza; e come avrei potuto io confidare a qualcuno il segreto di quella mia vita senza nome e senza passato, sorta come un fungo dal suicidio di Mattia Pascal? Io potevo aver solamente relazioni superficiali, permettermi solo co’ miei simili un breve scambio di parole aliene.

(…)

Là, in un corridojo, sospesa nel vano d’una finestra, c’era una gabbia con un canarino. Non potendo con gli altri e non sapendo che fare, mi mettevo a conversar con lui, col canarino: gli rifacevo il verso con le labbra, ed esso veramente credeva che qualcuno gli parlasse e ascoltava e forse coglieva in quel mio pispissìo care notizie di nidi, di foglie, di libertà… Si agitava nella gabbia, si voltava, saltava, guardava di traverso, scotendo la testina, poi mi rispondeva, chiedeva, ascoltava ancora. Povero uccellino! lui sì m’inteneriva, mentre io non sapevo che cosa gli avessi detto… Ebbene, a pensarci non avviene anche a noi uomini qualcosa di simile? Non crediamo anche noi che la natura ci parli? e non ci sembra di cogliere un senso nelle sue voci misteriose, una risposta, secondo i nostri desiderii, alle affannose domande che le rivolgiamo? E intanto la natura, nella sua infinita grandezza, non ha forse il più lontano sentore di noi e della nostra vana illusione. Ma vedete un po’ a quali conclusioni uno scherzo suggerito dall’ozio può condurre un uomo condannato a star solo con se stesso! Mi veniva quasi di prendermi a schiaffi. Ero io dunque sul punto di diventare sul serio un filosofo? No, no, via, non era logica la mia condotta. Così, non avrei potuto più oltre durarla. Bisognava ch’io vincessi ogni ritegno, prendessi a ogni costo una risoluzione. Io, insomma, dovevo vivere, vivere, vivere.

Locandina del film del 1925

Un po’ di nebbia s’insinua nella mente di Mattia/Adriano. Egli comincia a percepire se stesso come “forestiere” della vita e quindi a vedersi e a rendersi conto di non “poter” essere, cioè vivere: non può comprare una casa, non può avere veri amici con cui condividere ciò che non ha mai vissuto. Vive in una gabbia, come ci dice l’ultima parte del capitolo, che sembra richiamare una delle Operette morali di Leopardi, cioè in una “stanza della tortura” secondo la definizione del critico Macchia, in cui s’insinua l’opposizione tra vita e forma.

Alcune vicende portano Mattia a trasferirsi a Roma, presso la famiglia Paleari, dove vive il padrone di casa, la sua figliola Adriana, Terenzio marito della sorella morta di Adriana e Silvia Caporale, vecchia pensionante. Le dinamiche oserei dire le forme, cominciano a delinearsi all’interno della casa: il vecchio è appassionato di teosofia, con grande dispiacere della figliola, fervente cattolica. Il Paleari è un uomo, non chiaro, che sembra voglia recare danno a Mattia. Come naturalmente accade, Mattia s’innamora. Un giorno sente in casa uno spagnolo, che aveva già visto a Montecarlo. Per non farsi riconoscere si opera ad un occhio. Durante la convalescenza riceve la visita del signor Paleari:

Lorenzo Caprioli: interpretazione della lanterninosofia

LA LANTERNINOSOFIA

Quaranta giorni al bujo.

Riuscita, oh, riuscita benissimo l’operazione. Solo che l’occhio mi sarebbe forse rimasto un pochino pochino più grosso dell’altro. Pazienza! E intanto, sì, al bujo quaranta giorni, in camera mia.

Potei sperimentare che l’uomo, quando soffre, si fa una particolare idea del bene e del male, e cioè del bene che gli altri dovrebbero fargli e a cui egli pretende, come se dalle proprie sofferenze gli derivasse un diritto al compenso; e del male che egli può fare a gli altri, come se parimenti dalle proprie sofferenze vi fosse abilitato. E se gli altri non gli fanno il bene quasi per dovere, egli li accusa e di tutto il male ch’egli fa quasi per diritto, facilmente si scusa.

Dopo alcuni giorni di quella prigionia cieca, il desiderio, il bisogno d’esser confortato in qualche modo crebbe fino all’esasperazione.

(…)

Per consolarmi, il signor Anselmo Paleari mi volle dimostrare con un lungo ragionamento che il bujo era immaginario.

«Immaginario? Questo?» gli gridai.

«Abbia pazienza mi spiego.»

E mi svolse (fors’anche perché fossi preparato a gli esperimenti spiritici, che si sarebbero fatti questa volta in camera mia, per procurarmi un divertimento) mi svolse, dico, una sua concezione filosofica, speciosissima, che si potrebbe forse chiamare lanterninosofia.

Di tratto in tratto, il brav’uomo s’interrompeva per domandarmi: «Dorme, signor Meis?»

E io ero tentato di rispondergli: «Sì, grazie, dormo, signor Anselmo.»

Ma poiché l’intenzione in fondo era buona, di tenermi cioè compagnia, gli rispondevo che mi divertivo invece moltissimo e lo pregavo anzi di seguitare.

E il signor Anselmo, seguitando, mi dimostrava che, per nostra disgrazia, noi non siamo come l’albero che vive e non si sente, a cui la terra, il sole, l’aria, la pioggia, il vento, non sembra che sieno cose ch’esso non sia: cose amiche o nocive. A noi uomini, invece, nascendo, è toccato un tristo privilegio: quello di sentirci vivere, con la bella illusione che ne risulta: di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, secondo i tempi, i casi e la fortuna.

E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la terra, e ci fa vedere il male e il bene; un lanternino che projetta tutt’intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là dal quale è l’ombra nera, l’ombra paurosa che non esisterebbe, se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo pur troppo creder vera, fintanto ch’esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno fumoso della nostra illusione, o non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell’Essere, che avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione?

«Dorme, signor Meis?»

«Segua, segua pure, signor Anselmo: non dormo. Mi par quasi di vederlo, codesto suo lanternino.»

«Ah, bene… Ma poiché lei ha l’occhio offeso, non ci addentriamo troppo nella filosofia, eh? e cerchiamo piuttosto d’inseguire per ispasso le lucciole sperdute, che sarebbero i nostri lanternini, nel bujo della sorte umana. Io direi innanzi tutto che son di tanti colori; che ne dice lei? secondo il vetro che ci fornisce l’illusione, gran mercantessa, gran mercantessa di vetri colorati. A me sembra però, signor Meis, che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe determinare il predominio d’un dato colore, eh? In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i termini astratti: Verità, Virtù, Bellezza, Onore, e che so io… E non le pare che fosse rosso, ad esempio, il lanternone della Virtù pagana? Di color violetto, color deprimente, quello della Virtù cristiana. Il lume d’una idea comune è alimentato dal sentimento collettivo; se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell’idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza, come suole avvenire in tutti i periodi che son detti di transizione. Non sono poi rare nella storia certe fiere ventate che spengono d’un tratto tutti quei lanternoni.

Che piacere! Nell’improvviso bujo, allora è indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine: chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira; nessuna più trova la via: si urtano, s’aggregano per un momento in dieci, in venti; ma non possono mettersi d’accordo, e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa: come le formiche che non trovino più la bocca del formicajo, otturata per ispasso da un bambino crudele.

Mi pare, signor Meis, che noi ci troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran bujo e gran confusione! Tutti i lanternoni, spenti. A chi dobbiamo rivolgerci? Indietro, forse? Alle lucernette superstiti, a quelle che i grandi morti lasciarono accese su le loro tombe? Ricordo una bella poesia di Niccolò Tommaseo:

La piccola mia lampa

non, come sol, risplende,

né, come incendio, fuma;

non stride e non consuma,

ma con la cima tende

al ciel che me la diè.

Starà su me, sepolto,

viva; né pioggia o vento,

né in lei le età potranno;

e quei che passeranno

erranti, a lume spento,

lo accenderan da me.

Ma come, signor Meis, se alla lampa nostra manca l’olio sacro che alimentava quella del Poeta? Molti ancora vanno nelle chiese per provvedere dell’alimento necessario le loro lanternucce. Sono, per lo più, poveri vecchi, povere donne, a cui mentì la vita, e che vanno innanzi, nel bujo dell’esistenza, con quel loro sentimento acceso come una lampadina votiva, cui con trepida cura riparano dal gelido soffio degli ultimi disinganni, ché duri almeno accesa fin là, fino all’orlo fatale, al quale s’affrettano, tenendo gli occhi intenti alla fiamma e pensando di continuo: «Dio mi vede!» per non udire i clamori della vita intorno, che suonano ai loro orecchi come tante bestemmie. «Dio mi vede…» perché lo vedono loro, non solamente in sé, ma in tutto, anche nella loro miseria, nelle loro sofferenze, che avranno un premio, alla fine. Il fioco, ma placido lume di queste lanternucce desta certo invidia angosciosa in molti di noi; a certi altri, invece, che si credono armati, come tanti Giove, del fulmine domato dalla scienza, e, in luogo di quelle lanternucce, recano in trionfo le lampadine elettriche, ispira una sdegnosa commiserazione. Ma domando io ora, signor Meis: E se tutto questo bujo, quest’enorme mistero, nel quale indarno i filosofi dapprima specularono, e che ora, pur rinunziando all’indagine di esso, la scienza non esclude, non fosse in fondo che un inganno come un altro, un inganno della nostra mente, una fantasia che non si colora? Se noi finalmente ci persuadessimo che tutto questo mistero non esiste fuori di noi, ma soltanto in noi, e necessariamente, per il famoso privilegio del sentimento che noi abbiamo della vita, del lanternino cioè, di cui le ho finora parlato? Se la morte, insomma, che ci fa tanta paura, non esistesse e fosse soltanto, non l’estinzione della vita, ma il soffio che spegne in noi questo lanternino, lo sciagurato sentimento che noi abbiamo di essa, penoso, pauroso, perché limitato, definito da questo cerchio d’ombra fittizia, oltre il breve àmbito dello scarso lume, che noi, povere lucciole sperdute, ci projettiamo attorno, e in cui la vita nostra rimane come imprigionata, come esclusa per alcun tempo dalla vita universale, eterna, nella quale ci sembra che dovremo un giorno rientrare, mentre già ci siamo e sempre vi rimarremo, ma senza più questo sentimento d’esilio che ci angoscia? Il limite è illusorio, è relativo al poco lume nostro, della nostra individualità: nella realtà della natura non esiste. Noi, – non so se questo possa farle piacere – noi abbiamo sempre vissuto e sempre vivremo con l’universo; anche ora, in questa forma nostra, partecipiamo a tutte le manifestazioni dell’universo, ma non lo sappiamo, non lo vediamo, perché purtroppo questo maledetto lumicino piagnucoloso ci fa vedere soltanto quel poco a cui esso arriva; e ce lo facesse vedere almeno com’esso è in realtà! Ma nossignore: ce lo colora a modo suo, e ci fa vedere certe cose, che noi dobbiamo veramente lamentare, perbacco, che forse in un’altra forma d’esistenza non avremo più una bocca per poterne fare le matte risate. Risate, signor Meis, di tutte le vane, stupide afflizioni che esso ci ha procurate, di tutte le ombre, di tutti i fantasmi ambiziosi e strani che ci fece sorgere innanzi e intorno, della paura che c’ispirò!

Mattia Pascal e Adriano Meis: scissione dell’io

E’ forse uno dei passi più importanti del romanzo, ovvero uno in cui traspaia in modo diretto la filosofia pirandelliana. Certo, Pirandello non è un filosofo (nel senso che non vi è nella sua opera sistematicità di pensiero), ma ciò non toglie che in alcuni romanzi sia presente la sua personale visione della vita e in questo passo di lanterninosofia essa ci appare in tutta la sua chiarezza.

In questo passo vi è tutto il concetto ontologico e gnoseologico del relativismo del sapere e della scissione dell’io.

L’uomo, contrariamente a tutti gli altri esseri viventi, ha il triste destino di sentirsi vivere. Se la vita, pertanto, si percepisce al di fuori dell’uomo stesso, ne consegue una frattura tra l’io e la vita. Il modo con cui osserviamo la vita esterna a noi c’è offerto dalla piccola luce che emaniamo al di fuori di noi, appunto quella di un lanternino, che avendo la capacità d’illuminare solo una piccola parte intorno a noi, non può che essere relativa: non solo ontologicamente l’uomo è solo, ma gnoseologicamente non ha più verità, se non la propria, in quanto ognuno di noi proietta la sua luce solo intorno a se stesso.

Certo ci sono stati momenti in cui lanternoni hanno illuminato epoche intere, per meglio dire periodi in cui grandi ideologie, virtù morali, credenze religiose hanno permeato di sé l’intera esistenza creando comunanza d’interessi e di passioni. Ma oggi, ci dice Pirandello/Paleari si vive nel buio: buia è la situazione di Mattia/Adriano sul letto, buia è l’epoca in cui vive. Ma è proprio il buio della sua condizione che gli permette di concepire l’essenza stessa dell’esistere: soltanto spegnendo il lanternino egli può superare la frattura l’io e la vita e lasciarsi andare al fluire della stessa, vivendo nell’universo in cui è sempre esistito. Solo la cecità gli offre la possibilità di capire, come solo l’occhio strabico gli aveva offerto la possibilità di osservare, straniandosi, l’assurdità del mondo.

Disegno giovanile di Edward Hopper

IO E L’OMBRA MIA

Mi è avvenuto più volte, svegliandomi nel cuor della notte (la notte, in questo caso, non dimostra veramente d’aver cuore), mi è avvenuto di provare al bujo, nel silenzio, una strana meraviglia, uno strano impaccio al ricordo di qualche cosa fatta durante il giorno, alla luce, senz’abbadarci, e ho domandato allora a me stesso se, a determinar le nostre azioni, non concorrano anche i colori, la vista delle cose circostanti, il vario frastuono della vita. Ma sì, senza dubbio; e chi sa quant’altre cose! Non viviamo noi, secondo il signor Anselmo, in relazione con l’universo? Ora sta a vedere quante sciocchezze questo maledetto universo ci fa commettere, di cui chiamiamo responsabile la misera coscienza nostra, tirata da forze esterne, abbagliata da una luce che è fuori di lei. E, all’incontro, quante deliberazioni prese, quanti disegni architettati, quanti espedienti macchinati durante la notte non appajono poi vani e non crollano e poi sfumano alla luce del giorno? Com’altro è il giorno, altro la notte, così forse una cosa siamo noi di giorno, altra di notte: miserabilissima cosa, ahimè, così di notte come di giorno.

So che, aprendo dopo quaranta giorni le finestre della mia camera, io non provai alcuna gioja nel riveder la luce. Il ricordo di ciò che avevo fatto in quei giorni al bujo me la offuscò orribilmente. Tutte le ragioni e le scuse e le persuasioni che in quel bujo avevano avuto il loro peso e il loro valore, non ne ebbero più alcuno, appena spalancate le finestre, o ne ebbero un altro al tutto opposto. E invano quel povero me che per tanto tempo se n’era stato con le finestre chiuse e aveva fatto di tutto per alleviarsi la noja smaniosa della prigionia, ora – timido come un cane bastonato – andava appresso a quell’altro me che aveva aperte le finestre e si destava alla luce del giorno, accigliato, severo, impetuoso, invano cercava di stornarlo dai foschi pensieri, inducendolo a compiacersi piuttosto, dinanzi allo specchio, del buon esito dell’operazione e della barba ricresciuta e anche del pallore che in qualche modo mi ingentiliva l’aspetto.

«Imbecille, che hai fatto? Che hai fatto?»

Che avevo fatto? Niente, siamo giusti! Avevo fatto all’amore. Al bujo – era colpa mia? – non avevo veduto più ostacoli, e avevo perduto il ritegno che m’ero imposto. Papiano voleva togliermi Adriana; la signora Caporale me l’aveva data, me l’aveva fatta sedere accanto, e s’era buscato un pugno sulla bocca, poverina; io soffrivo, e – naturalmente – per quelle sofferenze credevo com’ogni altro sciagurato (leggi uomo) d’aver diritto ad un compenso, e – poiché l’avevo allato – me l’ero preso; lì si facevano gli esperimenti della morte, e Adriana, accanto a me, era la vita, la vita che aspetta un bacio per schiudersi alla gioja; ora Manuel Bernandez aveva baciato al bujo la sua Pepita, e allora anch’io…

«Ah!»

Mi buttai su la poltrona, con le mani in faccia. Mi sentivo fremere le labbra al ricordo di quel bacio. Adriana! Adriana! Che speranze le avevo acceso in cuore con quel bacio? Mia sposa, è vero? Aperte le finestre, festa per tutti!

Rimasi, non so per quanto tempo, lì su quella poltrona, a pensare, ora con gli occhi sbarrati, ora restringendomi tutto in me, rabbiosamente, come per schermirmi da un fitto spasimo interno. Vedevo finalmente: vedevo in tutta la sua crudezza la frode della mia illusione: che cos’era in fondo ciò che m’era sembrata la più grande delle fortune, nella prima ebbrezza della mia liberazione.

Avevo già sperimentato come la mia libertà, che a principio m’era parsa senza limiti, ne avesse purtroppo nella scarsezza del mio denaro; poi m’ero anche accorto ch’essa più propriamente avrebbe potuto chiamarsi solitudine e noja, e che mi condannava a una terribile pena: quella della compagnia di me stesso; mi ero allora accostato agli altri; ma il proponimento di guardarmi bene dal riallacciare, foss’anche debolissimamente, le fila recise, a che era valso? Ecco: s’erano riallacciate da sé, quelle fila; e la vita, per quanto io, già in guardia, mi fossi opposto, la vita mi aveva trascinato, con la sua foga irresistibile: la vita che non era più in me. Ah, ora me n’accorgevo veramente, ora non potevo più con vani pretesti, con infingimenti quasi puerili, con pietose, meschinissime scuse impedirmi di assumer coscienza del mio sentimento per Adriana, attenuare il valore delle mie intenzioni, delle mie parole, de’ miei atti. Troppe cose, senza parlare, le avevo detto, stringendole la mano, inducendola a intrecciar con le mie le sue dita; e un bacio, un bacio infine aveva suggellato il nostro amore. Ora, come risponder coi fatti alla promessa? Potevo far mia Adriana? Ma nella gora del molino, là alla Stìa, ci avevano buttato me quelle due buone donne, Romilda e la vedova Pescatore; non ci s’eran mica buttate loro! E libera dunque era rimasta lei, mia moglie; non io, che m’ero acconciato a fare il morto, lusingandomi di poter diventare un altro uomo, vivere un’altra vita. Un altr’uomo, sì, ma a patto di non far nulla. E che uomo, dunque? Un’ombra d’uomo! E che vita? Finché m’ero contentato di star chiuso in me e di veder vivere gli altri, sì, avevo potuto bene o male salvar l’illusione ch’io stessi vivendo un’altra vita; ma ora che a questa m’ero accostato fino a cogliere un bacio da due care labbra, ecco, mi toccava a ritrarmene inorridito, come se avessi baciato Adriana con le labbra d’un morto, d’un morto che non poteva rivivere per lei! Labbra mercenarie, sì, avrei potuto baciarne; ma che sapor di vita in quelle labbra? Oh, se Adriana, conoscendo il mio strano caso… Lei? No… no… che! neanche a pensarci! Lei, così pura, così timida… Ma se pur l’amore fosse stato in lei più forte di tutto, più forte di ogni riguardo sociale… ah povera Adriana, e come avrei potuto io chiuderla con me nel vuoto della mia sorte, farla compagna d’un uomo che non poteva in alcun modo dichiararsi e provarsi vivo? Che fare? che fare?

Due colpi all’uscio mi fecero balzar dalla poltrona. Era lei, Adriana.

Per quanto con uno sforzo violento cercassi di arrestare in me il tumulto dei sentimenti, non potei impedire che non le apparissi almeno turbato. Turbata era anche lei, ma dal pudore, che non le consentiva di mostrarsi lieta, come avrebbe voluto, di rivedermi finalmente guarito, alla luce, e contento… No? Perché no?… Alzò appena gli occhi a guardarmi; arrossì; mi porse una busta:

«Ecco, per lei…»

«Una lettera?»

«Non credo. Sarà la nota del dottor Ambrosini? Il servo vuol sapere se c’è risposta.»

Le tremava la voce. Sorrise.

«Subito,» diss’io; ma un’improvvisa tenerezza mi prese, comprendendo ch’ella era venuta con la scusa di quella nota per aver da me una parola che la raffermasse nelle sue speranze; un’angosciosa, profonda pietà mi vinse, pietà di lei e di me, pietà crudele, che mi spingeva irresistibilmente a carezzarla, a carezzare in lei il mio dolore, il quale soltanto in lei, che pur ne era la causa, poteva trovar conforto. E pur sapendo che mi sarei compromesso ancor più, non seppi resistere: le porsi ambo le mani. Ella, fiduciosa, ma col volto in fiamme, alzò pian piano le sue e le pose sulle mie. Mi attirai allora la sua testina bionda sul petto e le passai una mano su i capelli.

«Povera Adriana!»

«Perché?» mi domandò, sotto la carezza. «Non siamo contenti?»

«Sì…»

«E allora perché povera?»

Ebbi in quel momento un impeto di ribellione, fui tentato di svelarle tutto, di risponderle: «Perché? Senti: io ti amo, e non posso, non debbo amarti! Se tu vuoi, però…». Ma dàlli! Che poteva volere quella mite creatura? Mi premetti forte sul petto la sua testina, e sentii che sarei stato molto più crudele se dalla gioja suprema a cui ella, ignara, si sentiva in quel punto, inalzata dall’amore, io l’avessi fatta precipitare nell’abisso della disperazione che era in me.

«Perché,» dissi, lasciandola, «perché so tante cose, per cui lei non può essere contenta…»

Ebbe come uno smarrimento penosissimo, nel vedersi, così d’un tratto, sciolta dalle mie braccia. Si aspettava forse, dopo quelle carezze, che io le dessi del tu? Mi guardò e, notando la mia agitazione, domandò esitante:

«Cose… che sa lei… per sé, o qui… di casa mia?»

Le risposi col gesto: “Qui, qui” per togliermi la tentazione che di punto in punto mi vinceva, di parlare, di aprirmi con lei.

L’avessi fatto! Cagionandole subito quell’unico, forte dolore, gliene avrei risparmiato altri, e io non mi sarei cacciato in nuovi e più aspri garbugli. Ma troppo recente era allora la mia triste scoperta, avevo ancor bisogno d’approfondirla bene, e l’amore e la pietà mi toglievano il coraggio d’infrangere così d’un tratto le speranze di lei e la mia vita stessa, cioè quell’ombra d’illusione che di essa, finché tacevo, poteva ancora restarmi. Sentivo poi quanto odiosa sarebbe stata la dichiarazione che avrei dovuto farle, che io, cioè, avevo moglie ancora. Sì! sì! Svelandole che non ero Adriano Meis, io tornavo ad essere Mattia Pascal, MORTO E ANCORA AMMOGLIATO! Come si possono dire siffatte cose? Era il colmo, questo, della persecuzione che una moglie possa esercitare sul proprio marito: liberarsene lei, riconoscendolo morto nel cadavere d’un povero annegato, e pesare ancora, dopo la morte, su lui, addosso a lui, così. Io avrei potuto ribellarmi, è vero, dichiararmi vivo, allora… Ma chi, al posto mio, non si sarebbe regolato come me? Tutti, tutti, come me, in quel punto, nei panni miei, avrebbero stimato certo una fortuna potersi liberare in un modo così inatteso, insperato, insperabile, della moglie, della suocera, dei debiti, d’un’egra e misera esistenza come quella mia. Potevo mai pensare, allora, che neanche morto mi sarei liberato della moglie? lei, sì, di me, e io no di lei? e che la vita che m’ero veduta dinanzi libera libera libera, non fosse in fondo che una illusione, la quale non poteva ridursi in realtà, se non superficialissimamente, e più schiava che mai, schiava delle finzioni, delle menzogne che con tanto disgusto m’ero veduto costretto a usare, schiava del timore d’esser scoperto, pur senza aver commesso alcun delitto?

Adriana riconobbe che non aveva in casa, veramente, di che esser contenta; ma ora… E con gli occhi chiusi e con un mesto sorriso mi domandò se mai per me potesse rappresentare un ostacolo ciò che per lei era cagione di dolore. “No, è vero?” chiedeva quello sguardo e quel mesto sorriso.

«Oh, ma paghiamo il dottor Ambrosini!» esclamai, fingendo di ricordarmi improvvisamente della nota e del servo che attendeva di là. Lacerai la busta e, senza por tempo in mezzo, sforzandomi d’assumere un tono scherzoso: «Seicento lire!» dissi. «Guardi un po’, Adriana: la Natura fa una delle sue solite stramberie; per tanti anni mi condanna a portare un occhio, diciamo così disobbediente; io soffro dolori e prigionia per correggere lo sbaglio di lei, e ora per giunta mi tocca a pagare. Le sembra giusto?»

Adriana sorrise con pena.

«Forse,» disse, «il dottor Ambrosini non sarebbe contento se lei gli rispondesse di rivolgersi alla Natura per il pagamento. Credo che si aspetti anche d’esser ringraziato, perché l’occhio…»

«Le par che stia bene?»

Ella si sforzò a guardarmi, e disse piano, riabbassando subito gli occhi,: «Sì… Pare un altro…»

«Io o l’occhio?»

«Lei.»

«Forse con questa barbaccia…»

«No… perché? Le sta bene…»

Me lo sarei cavato con un dito, quell’occhio! Che mi importava più d’averlo a posto?

«Eppure,» dissi, «forse esso per conto suo, era più contento prima. Ora mi dà un certo fastidio… Basta. Passerà!»

Mi recai allo stipetto a muro, in cui tenevo il denaro. Allora Adriana accennò a volersene andare; io stupido la trattenni; ma già, come potevo prevedere? In tutti gli impicci miei, grandi e piccini, sono stato, come s’è visto, soccorso sempre dalla fortuna. Ora ecco com’essa, anche questa volta, mi venne in ajuto.

Facendo per aprire lo stipetto, notai che la chiave non girava entro la serratura: spinsi appena appena e, subito, lo sportellino cedette: era aperto!

«Come!» esclamai. «Possibile ch’io l’abbia lasciato così?»

Notando il mio improvviso turbamento, Adriana era diventata pallidissima. La guardai, e: «Ma qui… guardi, signorina, qui qualcuno ha dovuto metter le mani!»

C’era dentro lo stipetto un gran disordine: i miei biglietti di banca erano stati tratti dalla busta di cuojo, in cui li avevo custoditi, ed erano lì sul palchetto sparpagliati. Adriana si nascose il volto tra le mani, inorridita. Io raccolsi febbrilmente quei biglietti e mi diedi a contarli.

«Possibile?» esclamai, dopo aver contato, passandomi le mani tremanti su la fronte ghiaccia di sudore.

Adriana fu per mancare, ma si sorresse ad un tavolinetto lì presso e domandò con una voce che non mi parve più la sua: «Hanno rubato?»

«Aspetti… aspetti… Com’è possibile?» dissi io.

E mi rimisi a contare, sforzando rabbiosamente le dita e la carta, come se, a furia di stroppicciare, potessero da quei biglietti venir fuori gli altri che mancavano.

«Quanto?» mi domandò ella, scontraffatta dall’orrore, dal ribrezzo, appena ebbi finito di contare.

«Dodici… dodici mila lire…» balbettai. «Erano sessantacinque… sono cinquantatré! Conti lei…»

Se non avessi fatto a tempo a sorreggerla, la povera Adriana sarebbe caduta per terra, come sotto una mazzata. Tuttavia, con uno sforzo supremo, ella poté riaversi ancora una volta, e singhiozzando, convulsa, cercò di sciogliersi da me che volevo adagiarla su la poltrona e fece per spingersi verso l’uscio: «Chiamo il babbo! chiamo il babbo!»

«No!» le gridai, trattenendola e costringendola a sedere. «Non si agiti così, per carità, si calmi. Mi lasci prima accertare, perché… sì, lo stipetto era aperto, ma io non posso, non voglio credere ancora a un furto così ingente… Stia buona, via!»

E daccapo, per un ultimo scrupolo, tornai a contare i biglietti; pur sapendo di certo che tutto il mio denaro stava lì, in quello stipetto, mi diedi a rovistare da per tutto, anche dove non era in alcun modo possibile ch’io avessi lasciato una tal somma, tranne che non fossi stato colto da un momento di pazzia. E per indurmi a quella ricerca che m’appariva a mano a mano sempre più sciocca e vana, mi sforzavo di credere inverosimile l’audacia del ladro. Ma Adriana, quasi farneticando, con le mani sul volto, con la voce rotta dai singhiozzi:

«E’ inutile! è inutile!» gemeva. «Ladro… ladro… anche ladro!… Tutto congegnato avanti… Ho sentito nel bujo… m’è nato il sospetto… ma non volli credere ch’egli potesse arrivare fino a tanto…»

Papiano, sì: il ladro non poteva esser altri che lui; lui, per mezzo del fratello, durante quelle sedute spiritiche…

«Ma come mai,» gemette ella, angosciata, «come mai teneva lei tanto denaro, così, in casa?»

Mi voltai a guardarla, inebetito. Che risponderle? Potevo dirle che per forza, nella condizione mia, dovevo tener con me il denaro? potevo dirle che mi era interdetto d’investirlo in qualche modo, d’affidarlo a qualcuno? che non avrei potuto neanche lasciarlo in deposito in qualche banca, giacché, se poi per caso fosse sorta qualche difficoltà non improbabile per ritirarlo, non avrei più avuto modo di far riconoscere il mio diritto su esso?

«Potevo mai supporre?» dissi.

Adriana si coprì di nuovo il volto con le mani, gemendo, straziata: «Dio! Dio! Dio!»

Lo sgomento che avrebbe dovuto assalire il ladro nel commettere il furto, invase me, invece, al pensiero di ciò che sarebbe avvenuto. Papiano non poteva certo supporre ch’io incolpassi di quel furto il pittore spagnuolo o il signor Anselmo, la signorina Caporale o la serva di casa o lo spirito di Max: doveva esser certo che avrei incolpato lui, lui e il fratello: eppure, ecco, ci s’era messo, quasi sfidandomi.

E io? che potevo far io? Denunziarlo? E come? Ma niente, niente! io non potevo far niente! ancora una volta, niente! Mi sentii atterrato, annichilito. Era la seconda scoperta, in quel giorno! Conoscevo il ladro, e non potevo denunziarlo. Che diritto avevo io alla protezione della legge? Io ero fuori d’ogni legge. Chi ero io? nessuno! Non esistevo io, per la legge. E chiunque, ormai, poteva rubarmi; e io, zitto!

Ma tutto questo, Papiano non poteva saperlo. E dunque?

«Come ha potuto farlo?» dissi quasi tra me. «Da che gli è potuto venire tanto ardire?»

Adriana levò il volto dalle mani e mi guardò stupita, come per dire: “E non lo sai”»

«Ah, già!» feci, comprendendo a un tratto.

«Ma lei lo denunzierà!» eslamò ella, levandosi in piedi. «Mi lasci, la prego, mi lasci chiamare il babbo… Lo denunzierà subito!»

Feci in tempo a trattenerla ancora una volta. Non ci mancava altro, che ora, per giunta, Adriana mi costringesse a denunziare il furto! Non bastava che mi avessero rubato, come niente, dodici mila lire? Dovevo anche temere che il furto si conoscesse; pregare, scongiurare Adriana che non lo gridasse forte, non lo dicesse a nessuno, per carità? Ma che! Adriana – e ora lo intendo bene – non poteva assolutamente permettere che io tacessi e obbligassi anche lei al silenzio, non poteva in verun modo accettare quella che pareva una mia generosità, per tante ragioni: prima per il suo amore, poi per l’onorabilità della casa, e anche per me e per l’odio ch’ella portava al cognato.

Ma in quel frangente, la sua giusta ribellione mi parve proprio di più: esasperato, le gridai: «Lei si starà zitta: gliel’impongo! Non dirà nulla a nessuno, ha capito? Vuole uno scandalo?»

«No! no!» s’affrettò a protestare, piangendo, la povera Adriana. «Voglio liberar la mia casa dall’ignominia di quell’uomo!»

«Ma egli negherà!» incalzai io. «E allora, lei, tutti di casa innanzi al giudice… Non capisce?»

«Sì, benissimo!» rispose Adriana con fuoco, tutta vibrante di sdegno. «Neghi, neghi pure! Ma noi, per conto nostro, abbiamo altro, creda, da dire contro di lui. Lei lo denunzii, non abbia riguardo, non tema per noi… Ci farà un bene, creda, un gran bene! Vendicherà la povera sorella mia… Dovrebbe intenderlo, signor Meis, che mi offenderebbe, se non lo facesse. Io voglio, voglio che lei lo denunzii. Se non lo fa lei, lo farò io! Come vuole che io rimanga con mio padre sotto quest’onta! No! no! no! E poi…»

Me la strinsi fra le braccia: non pensai più al denaro rubato, vedendola soffrire così, disperata: e le promisi che avrei fatto com’ella voleva, purché si calmasse. No, che onta? non c’era alcuna onta per lei, né per il suo babbo; io sapevo su chi ricadeva la colpa di quel furto; Papiano aveva stimato che il mio amore per lei valesse bene dodici mila lire, e io dovevo dimostrargli di no? Denunziarlo? Ebbene, sì, l’avrei fatto, non per me, ma per liberar la casa di lei da quel miserabile: così, via! via! e poi, che mi giurasse su quel che aveva di più caro al mondo, che non avrebbe parlato a nessuno, a nessuno, di quel furto, se prima io non consultavo un avvocato per tutte le conseguenze che, in tanta sovreccitazione, né io né lei potevamo prevedere.

«Me lo giura? Su ciò che ha di più caro?»

Me lo giurò, e con uno sguardo, tra le lagrime, mi fece intendere su che cosa me lo giurava, che cosa avesse di più caro.

Povera Adriana!

Rimasi lì, solo, in mezzo alla camera, sbalordito, vuoto, annientato, come se tutto il mondo per me si fosse fatto vano. Quanto tempo passò prima ch’io mi riavessi? E come mi riebbi? Scemo… scemo!… Come uno scemo, andai a osservare lo sportello dello stipetto, per vedere se non ci fosse qualche traccia di violenza. No: nessuna traccia: era stato aperto pulitamente; con un grimaldello, mentr’io custodivo con tanta cura in tasca la chiave.

“E non si sente lei,” mi aveva domandato il Paleari alla fine dell’ultima seduta, “non si sente lei come se le avessero sottratto qualche cosa?”

Dodici mila lire!

Di nuovo il pensiero della mia assoluta impotenza, della mia nullità, mi assalì, mi schiacciò. Il caso che potessero rubarmi e che io fossi costretto a restar zitto, e finanche con la paura che il furto fosse scoperto, come se l’avessi commesso io e non un ladro a mio danno, non mi s’era davvero affacciato alla mente.

Dodici mila lire? Ma poche! poche! Possono rubarmi tutto, levarmi fin la camicia di dosso; e io, zitto! Che diritto ho io di parlare? La prima cosa che mi domanderebbero, sarebbe questa: “E voi chi siete? Donde vi era venuto quel denaro?”. Ma senza denunziarlo… vediamo un po’! se questa sera io l’afferro per il collo e gli grido: “Qua subito il denaro che hai tolto di là, dallo stipetto, pezzo di ladro!” Egli strilla; nega; può forse dirmi: “Sissignore, eccolo qua, lo preso per isbaglio…”? E allora? Ma c’è il caso che mi dia anche querela per diffamazione. Zitto, dunque, zitto! M’è sembrata una fortuna l’esser creduto morto; ebbene, sono morto davvero. Morto? Peggio che morto; me l’ha ricordato il signor Anselmo: i morti non debbono più morire, e io sì: io sono ancora vivo per la morte e morto per la vita. Che vita infatti può esser più la mia? La noja di prima, la solitudine, la compagnia di me stesso?

Mi nascosi il volto con le mani; caddi a sedere su la poltrona.

Ah, fossi stato almeno un mascalzone! avrei potuto forse adattarmi a restar così, sospeso nell’incertezza della sorte, abbandonato al caso, esposto a un rischio continuo, senza base, senza consistenza. Ma io? Io, no. E che fare, dunque? Andarmene via? E dove? E Adriana? Ma che potevo fare per lei? Nulla… nulla… Come andarmene però così, senz’alcuna spiegazione, dopo quanto era accaduto? Ella ne avrebbe cercato la causa in quel furto; avrebbe detto: “E perché avrebbe voluto salvare il reo, e punir me innocente?”. Ah, no, no, povera Adriana! Ma, d’altra parte, non potendo far nulla come sperare di rendere men trista la mia parte verso di lei? Per forza dovevo dimostrarmi inconseguente e crudele. L’inconseguenza, la crudeltà erano della mia stessa sorte, e io per primo ne soffrivo. Fin Papiano, il ladro, commettendo il furto, era stato più conseguente e meno crudele di quel che pur troppo avrei dovuto dimostrarmi io.

Egli voleva Adriana, per non restituire al suocero la dote della prima moglie: e io avevo voluto togliergli Adriana? e dunque la dote bisognava che la restituissi io, al Paleari.

Per ladro, conseguentissimo!

Ladro? Ma neanche ladro: perché la sottrazione, in fondo, sarebbe stata più apparente che reale: infatti, conoscendo egli l’onestà di Adriana, non poteva pensare ch’io volessi farne la mia amante: volevo certo farla mia moglie: ebbene allora avrei riavuto il mio denaro sotto forma di dote d’Adriana, e per di più avrei avuto una mogliettina saggia e buona: che cercavo di più?

Oh, io ero sicuro che, potendo aspettare, e se Adriana avesse avuto la forza di serbare il segreto, avremmo veduto Papiano attener la promessa di restituire, anche prima dell’anno di comporto, la dote della defunta moglie.

Quel denaro, è vero, non poteva più venire a me, perché Adriana non poteva esser mia: ma sarebbe andato a lei, se ella ora avesse saputo tacere, seguendo il mio consiglio, e se io mi fossi potuto trattenere ancora per qualche po’ di tempo lì. Molta arte, molta arte avrei dovuto adoperare, e allora Adriana, se non altro, ci avrebbe forse guadagnato questo: la restituzione della sua dote.

M’acquietai un po’, almeno per lei, pensando così. Ah, non per me! Per me rimaneva la crudezza della frode scoperta, quella de la mia illusione, di fronte a cui era nulla il furto delle dodici mila lire, era anzi un bene, se poteva risolversi in un vantaggio per Adriana.

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affissarono su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia.

Chi era più ombra di noi due? io o lei?

Due ombre!

Là, là, per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta.

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita…

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro.

“Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Su, da bravo, sì, alza un’anca! alza un’anca!”

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente. Una smania mala mi aveva preso, quasi adunghiandomi il ventre; alla fine, non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.

“E se mi metto a correre,» pensai, «mi seguirà!”