Firenze tra il ’200 e il ’300

A seguito della sconfitta di Manfredi, figlio di Federico II, i ghibellini furono cacciati dalla città di Firenze ed i Guelfi poterono governare, in un periodo di relativa pace, dal 1267 sino al 1280. Dopo quella data, terminato il conflitto che divideva i filo imperiali (ghibellini) ed i filo papali (guelfi), la città vide un forte affermazione delle componenti popolari, arrivando così alla formazione del priorato delle arti nel 1282, che prevedeva la partecipazione alla vita politica soltanto se ci si iscrivesse ad una corporazione.

Tale processo portò nel 1293 la creazione degli Ordinamenti di Giustizia, il cui ideatore, Giano Della Bella, allargò il numero delle Arti e decretò che solo chi fosse iscritto ad esse potesse essere eletto nelle cariche pubbliche, escludendo de facto ai grandi magnati della città o a chi non risultasse iscritto ad un’arte di partecipare alla vita pubblica. Queste innovazioni politiche accompagnarono la città durante una vera e propria sottomissione delle altre e ad un arricchimento tale che trovò la sua esplicitazione in un aumento vertiginoso della popolazione. Ma proprio questo acuì di nuovo i contrasti politici che opponevano ora i Guelfi Neri, capitanati dalla famiglia dei Donati, espressione dei grandi magnati e della nobiltà cittadina, molto legati al Papato e i Guelfi Bianchi, guidati dalla famiglia dei Cerchi, che promuovevano una maggiore presenza del popolo nel governo della città ed una maggiore autonomia rispetto all’ingerenza papale. Tale divisione non era solamente politica, ma nascondeva anche rancori e gelosie tra le due famiglie. A darcene dimostrazione fu la zuffa di Calendimaggio nella primavera del 1300: sembra che i giovani della famiglia dei Donati fossero andati in piazza a provocare una lite con i Cerchi, tanto che, durante la rissa Ricoverino de Cerchi si trovò con il naso mezzo tagliato. Tale episodio inasprì talmente i rapporti che dovette intervenire Bonifacio VIII che fece occupare la città dalle truppe di Carlo di Valois e che impose il governo dei Neri. I Bianchi vennero cacciati e tra di essi vi furono sia ser Petracco Dante Alighieri.

Il nome

All’interno di questa vivace politica cittadina, un gruppo di giovani, figli di una piccola nobiltà o borghesia più o meno benestante, partendo dall’insegnamento di Guido Guinizzelli, che ritengono il loro padre sia per la forma che per il contenuto, s’incontrano per dar vita ad un cenacolo intellettuale per parlare d’amore e di pensiero. Il nome da essi assunto viene loro assegnato da Dante Alighieri che da giovane fece parte di questo gruppo che, più tardi, nel suo Purgatorio, al canto XXIV, incontrando Bonagiunta Orbicciani, così scrisse:

«Ma dì s’i’ veggio qui colui che fore

trasse le nove rime, cominciando

“Donne ch’avete intelletto d’amore”».

E io a lui: «I’ mi son un che, quando

Amor mi spira, noto, e a quel modo

ch’e’ ditta dentro vo significando».

«O frate, issa vegg’ io», diss’ elli, «il nodo

che ’l Notaro e Guittone e me ritenne

di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!

«Ma dimmi se io vedo qui colui che iniziò / il nuovo modo di scrivere poesia / con la canzone Donne che avete intelletto d’amore. // E io a lui: «Io sono uno che, quando Amore mi ispira, annoto, e nel modo in cui mi detta nell’animo, lo esprimo in versi». «O fratello, adesso capisco, l’ostacolo che il Notaio (Iacopo da Lentini), Guittone d’Arezzo e me (Bonagiunta Orbicciani) al di qua del dolce stil novo di cui adesso sento parlare!»

Furono proprio questi versi a far sì che, successivamente, sulle parole fatte dire a Bonagiunta da Dante, si suole “nominare” questo gruppo di intellettuali con la definizione di “stilnovisti”, per meglio dire “poeti del dolce stil novo”.

Il contenuto

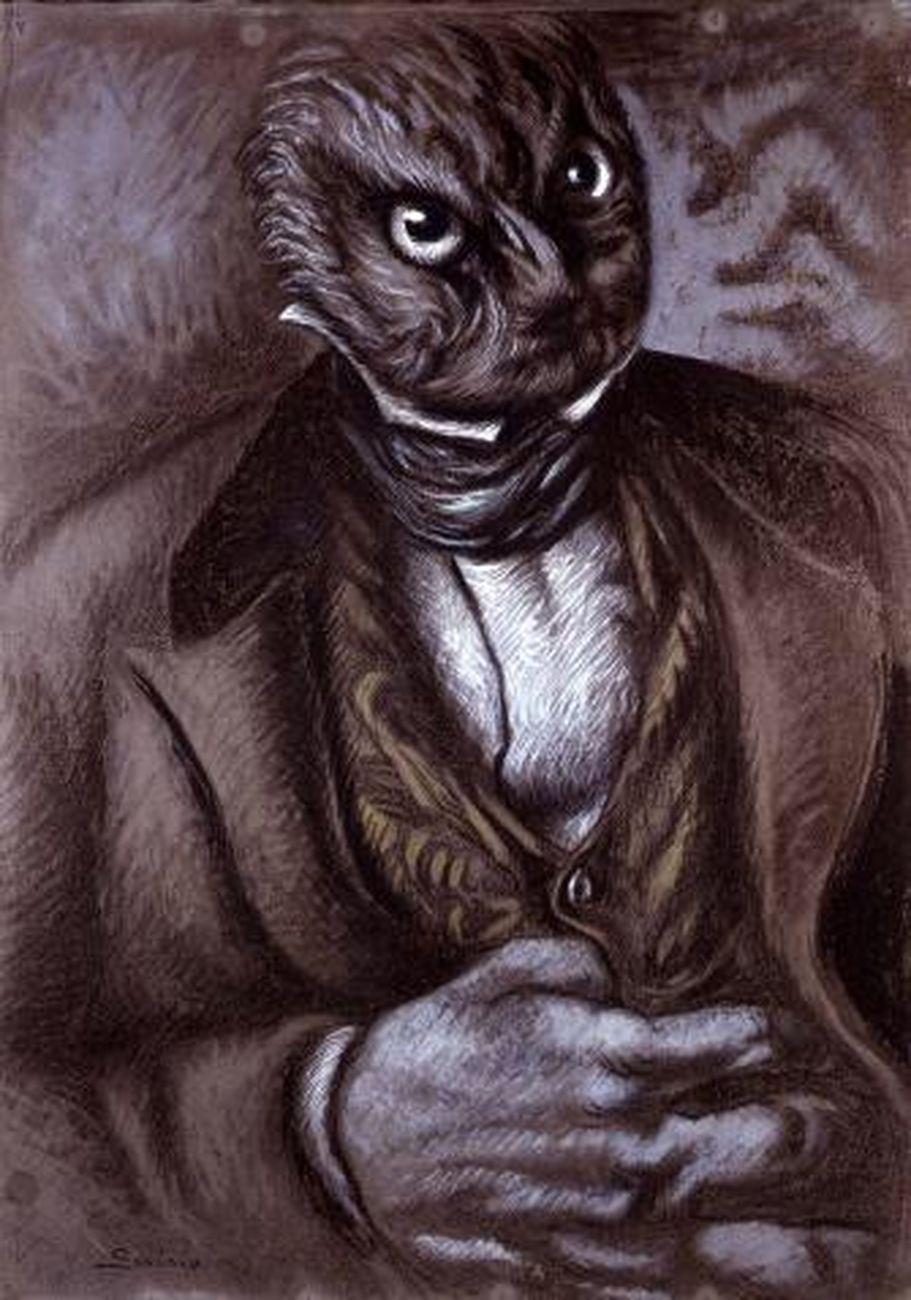

Averroé

Averroé

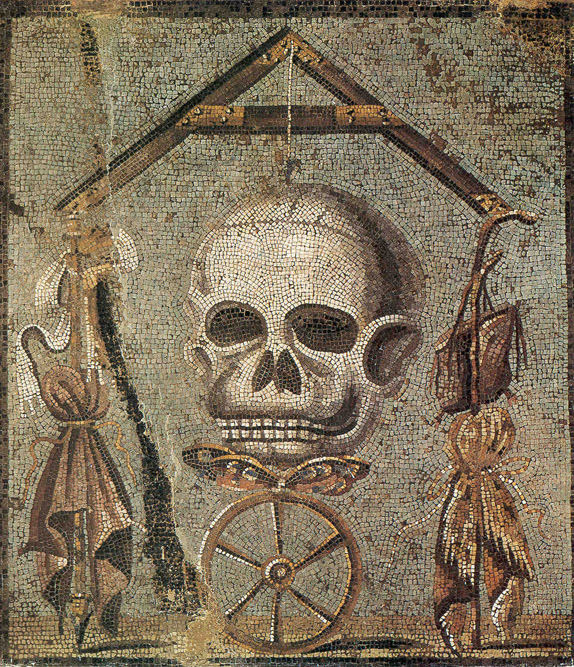

Consapevoli di aver dato vita ad una vera e propria scuola, la cui attività può inquadrarsi tra il 1280 ed il 1330, gli stilnovisti da una parte si riallacciano alla tradizione cortese (la poesia trobadorica, siciliana e toscana), dall’altra la superano. Tale superamento avviene alla stregua di una maggiore “intellettualizzazione”, grazie anche agli studi che la vicina Università di Bologna propone e che colui che viene considerato il “maestro” adotta nella sua poesia “manifesto”. In tale Università si approfondisce lo studio dell’aristotelismo che, grazie al commento di Averroè, fornisce le basi per la “Scolastica”, scuola filosofica in cui eccelle il pensiero di San Tommaso: egli tenta di superare la speculazione agostiniana, secondo la quale la conoscenza di Dio non può essere razionale e quindi l’amore verso di Lui è solo un atto di fede e pertanto mistico, quindi puro, (applicando il modo conoscitivo platonico). Tommaso, viceversa, recupera Aristotele e quindi attraverso il suo metodo scientifico tende a spiegare razionalmente l’esistenza di Dio, attraverso le famose cinque prove:

- Motore immobile: se tutte le cose sono in movimento, procedono da un punto e attraverso una “spinta” arrivano ad un altro, e se si considera tale processo un continuo mutamento da un qualcosa ad un’altra, possiamo altrettanto dire che questo qualcosa sia in potenza ciò che nel divenire si trasforma in atto. Andando indietro definitivamente si arriverà all’atto/movimento coincidenti in quanto primi, quindi Dio;

- Causa non causata: tutto il reale è composto da effetti, che a loro volta diventano cause di nuovi effetti. Se dovessimo percorrere il concetto di causalità nel tempo, si raggiungerebbe il punto in cui l’effetto e la causa coincideranno in una causa di qualcosa che non è causata, appunto una causa prima, quindi Dio;

- Concetto di possibile e necessario: Tommaso per tale dimostrazione fa riferimento, alla dottrina di Avicenna (intellettuale arabo) che distingue tra ciò che è necessario per sé, e ciò che è necessario in rapporto ad altro come effetto o causa. Da questo si può dedurre che ogni cosa è necessaria solo che Dio lo è per sé mentre le cose dipendono necessariamente da Dio come effetti e al contempo cause di altre cose e sono per questo possibili: il bene o male della terra sono possibili, le intelligenze motrici del cielo sono il necessario “per altro”, quindi, con la stessa logica, ragionamento in verticale, avremo un necessario per sé, che regole le intelligenze angeliche, che a loro volta danno a noi la possibilità di essere buoni o malvagi;

- Assioma del comparativo: se l’idea che esiste una cosa più calda, rimanda all’idea che ce ne sia una “caldissima”, allo stesso modo l’idea di bontà, virtù, carità, presuppongono un assoluto in cui esse possono essere racchiuse, cioè Dio.

- Assioma dell’ordine: ogni cosa tende ad un proprio fine, ma tutte poi si dispongono ad un fine che le trascende: tale ordine non può essere che divino.

Quali effetti ha tale speculazione filosofica nella produzione poetica stilnovista? Se già nelle poesie precedenti si era metaforizzato il rapporto tra “donna” e “amante” come specchio dei rapporti esistenti nella corte (poesia, appunto, cortese), ora si tratta di metaforizzare l’“amore” attraverso le cinque tesi che dimostrano l’esistenza di Dio: basta fare l’esempio di potenza e atto, tratto proprio dalla poesia di Guinizzelli o ancora dell’assioma del comparativo, della causa e via discorrendo.

Stile

Cos’è che tuttavia rende questa poesia unica e nuova nel panorama della tradizione italiana fino ad allora prodotta? Che nonostante la “concettosità” dottrinale dei maggiori esponenti, essa non cesserà mai di ricercare l’eufonia e la perfezione formale, inseguendo la “bellezza” del verso. Inoltre le parole dovranno rispondere a concetti lontani dal reale e dalla quotidiana (appartenenti, come vedremo, allo stile “comico”) per rimandare maggiormente a “concetti”, che devono riflettere il pensiero dell’autore.

![Francesco Petrarca[4].jpg](https://erprofessor.com/wp-content/uploads/2017/03/francesco-petrarca4.jpg)

Guido Guinizzelli

GUIDO GUINIZZELLI

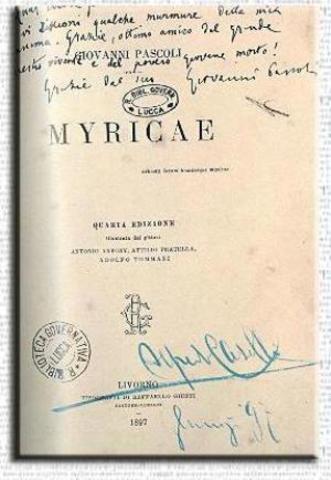

Di lui si sa che fu avvocato, formatosi nell’Università di Bologna e che scrive poesia per puro diletto, come facevano, a tempo loro i siciliani. Egli forse non si rende conto della novità del suo poetare, se chiama Guittone d’Arezzo “padre mio”, ma se ne renderà conto proprio un ferreo “guittoniano” che lo accuserà di “aver mutato lo stile”. Ne è un esempio la canzone che sarà considerata il manifesto del dolce stil novo:

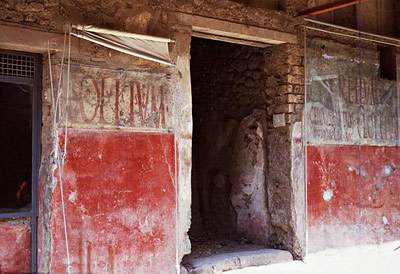

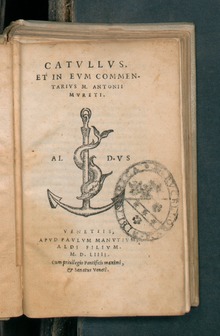

Codice della poesia guinizzelliana

AL COR GENTIL REMPAIRA SEMPRE AMORE

Al cor gentil rempaira sempre amore

come l’ausello in selva a la verdura;

né fe’ amor anti che gentil core,

né gentil core anti ch’amor, natura:

ch’adesso con’ fu ’l sole,

sì tosto lo splendore fu lucente,

né fu davanti ’l sole;

e prende amore in gentilezza loco

così propïamente

come calore in clarità di foco.

Foco d’amore in gentil cor s’aprende

come vertute in petra prezïosa,

che da la stella valor no i discende

anti che ’l sol la faccia gentil cosa;

poi che n’ha tratto fòre

per sua forza lo sol ciò che li è vile,

stella li dà valore:

così lo cor ch’è fatto da natura

asletto, pur, gentile,

donna a guisa di stella lo ’nnamora.

Amor per tal ragion sta ’n cor gentile

per qual lo foco in cima del doplero:

splendeli al su’ diletto, clar, sottile;

no li stari’ altra guisa, tant’è fero.

Così prava natura

recontra amor come fa l’aigua il foco

caldo, per la freddura.

Amore in gentil cor prende rivera

per suo consimel loco

com’ adamàs del ferro in la minera.

Fere lo sol lo fango tutto ’l giorno:

vile reman, né ’l sol perde calore;

dis’omo alter: «Gentil per sclatta torno»;

lui semblo al fango, al sol gentil valore:

ché non dé dar om fé

che gentilezza sia fòr di coraggio

in degnità d’ere’

sed a vertute non ha gentil core,

com’aigua porta raggio

e ’l ciel riten le stelle e lo splendore.

Splende ’n la ’ntelligenzïa del cielo

Deo crïator più che [’n] nostr’occhi ’l sole:

ella intende suo fattor oltra ’l cielo,

e ’l ciel volgiando, a Lui obedir tole;

e con’ segue, al primero,

del giusto Deo beato compimento,

così dar dovria, al vero,

la bella donna, poi che [’n] gli occhi splende

del suo gentil, talento

che mai di lei obedir non si disprende.

Donna, Deo mi dirà: «Che presomisti?»,

sïando l’alma mia a lui davanti.

«Lo ciel passasti e ’nfin a Me venisti

e desti in vano amor Me per semblanti:

ch’a Me conven le laude

e a la reina del regname degno,

per cui cessa onne fraude».

Dir Li porò: «Tenne d’angel sembianza

che fosse del Tuo regno;

non me fu fallo, s’in lei posi amanza».

In un cuore nobile, si rifugia sempre, come sua sede naturale, l’amore, / così come l’uccello si rifugia in un bosco tra il verde della vegetazione; / né la natura creò l’amore prima di un cuore gentile, né il cuore gentile prima dell’amore: / come, non appena apparve il sole, / subito lo splendore rifulse, / né apparve prima del sole; / l’amore prende il suo posto nell’animo nobile / così naturalmente / come il calore nello splendore del fuoco. // La fiamma dell’amore si accende nel cuore nobile, / così come la virtù, nella pietra preziosa, / perché dalla stella non discende in essa la particolare virtù / prima che il sole non l’abbia resa gentile, (cioè pura, libera da ogni impurità); / dopo che il sole ha tratto da essa, con la sua potenza, ciò che in essa è impuro, / la stella le infonde il valore: / così il cuore che dalla natura è stato creato / eletto, puro e nobile / una donna, come la stella nel suo operare, lo innamora. // L’amore risiede in un cuor gentile per la stessa ragione / per la quale la fiamma sta sulla sommità della torcia: / vi splende a suo piacere, luminosa, sottile, non vi starebbe in un modo diverso tanto è sdegnosa. / Una natura cattiva, (un animo volgare), / respinge l’amore così come l’acqua il fuoco / per la sua freddezza. L’amore ancora prende dimora in cuor gentile, / perché è il luogo più simile ad esso, / come il diamante nel minerale del ferro. // Il sole colpisce il fango tutto il giorno: / il fango resta vile, né il sole perde il suo valore. / Dice un uomo superbo: “Io sono nobile per discendenza”; / io paragono lui al fango il valore gentile al sole: / perché l’uomo non deve credere / che la nobiltà esista al di fuori dell’animo, nella dignità dell’eredità, / se non possiede un cuore nobile incline alla virtù, / come l’acqua si lascia attraversare dal raggio / e il cielo trattiene le stelle e la luce. // Risplende nell’intelligenza celeste / Dio creatore del cielo più del sole nei nostri occhi, / ed essa riconosce il proprio Fattore oltre il cielo che presiede / e, facendolo girare, prende a obbedire a Lui, / e ne consegue immediatamente la beata realizzazione di Dio, / così in verità dovrebbe comunicare / la bella donna, dopo che risplende agli occhi / del suo innamorato, il desiderio / di non distogliersi mai dall’obbedire a lei. // O donna, Dio mi dirà “Quale è stata la tua presunzione?” quando la mia anima dopo la morte starà davanti a Lui: “Oltrepassasti il cielo e arrivasti fino a me // e prendesti Me come termine di paragone in un amore frivolo, / perché le lodi si addicono soltanto a Me e alla regina del vero regno, / per la cui virtù svanisce ogni inganno del demonio”. / Allora io potrò dire: “La donna che ho amato aveva l’aspetto di un angelo, / che appartenesse al Tuo regno; / non peccai, se io riposi il mio amore in lei.

Questa famosa canzone del Guinizzelli è considerata il manifesto “dolce stil novo”, perché in essa possiamo trovare quegli elementi dottrinali che la rendono nuova pur se conserva concetti già presenti nella giovane tradizione poetica. Basti pensare alla nuova definizione di nobiltà, maggiormente coerente col carattere antifeudale della civiltà comunale. Inoltre adopera un linguaggio più aderente al sentimento, più limpido, caratterizzato da una musicalità più semplice “dolce” appunto, come richiedeva il nuovo stile. Gli elementi dottrinali possono ridursi essenzialmente a due: il primo è che l’amore ha la sua sede naturale nel cuor gentile, cioè nell’animo nobile, che è tale non per ereditarietà di stirpe, ma per qualità naturali, e per conquista individuale grazie all’intelligenza e alla cultura; il secondo elemento è il concetto della donna che con la sua bontà e bellezza traduce in atto l’amore che potenzialmente risiede nel cuore gentile, esaltando le migliori qualità dell’uomo, liberandolo così da ogni bassezza e impurità e perfezionandolo moralmente. Così operando sull’uomo, la donna assolve una funzione in più o meno simile a quella di Dio, che risplende davanti all’intelligenza angelica, rendendo poetico il concetto di potenza/atto.

Quest’altro brano, un sonetto, Guinizzelli analizza l’effetto del “saluto” della donna, motivo ripreso, in seguito, da Guido Cavalcanti:

Il “saluto” della donna

LO VOSTRO BEL SALUTO E ‘L GENTIL SGUARDO

Lo vostro bel saluto e ’l gentil sguardo

che fate quando v’encontro, m’ancide:

Amor m’assale e già non ha riguardo

s’elli face peccato over merzede,

ché per mezzo lo cor me lanciò un dardo

ched oltre ’n parte lo taglia e divide;

parlar non posso, ché ’n pene io ardo

sì come quelli che sua morte vede.

Per li occhi passa come fa lo trono,

che fer’ per la finestra de la torre

e ciò che dentro trova spezza e fende:

remagno come statüa d’ottono,

ove vita né spirto non ricorre,

se non che la figura d’omo rende

Il vostro soave saluto e il gentile sguardo / che mi fate quando vi incontro, mi uccide: / l’amore mi assale e non si cura / se mi reca danno oppure piacere, // perché attraverso il cuore mi ha lanciato una freccia / che lo divide a metà da parte a parte / non posso parlare perché brucio nel dolore / così come colui che vede la sua morte. // (L’amore) passa attraverso gli occhi come fa un fulmine, / che ferisce entrando da una finestra di una torre / e spezza e taglia ciò che trova dentro; // rimango immobile come una statua d’ottone, / dove non scorre né vita né anima / se non per il fatto che raffigura l’immagine umana.

Come si vede nelle due quartine s’ introduce il tema della sofferenza, mentre, nelle due terzine, l’amante si è trasformato in una statua di ottone, non più percorsa da alcuno spirito né flusso vitale e di umano ha solo le sembianze esterne. Infatti il sonetto è divisibile in due parti: nelle quartine emergono gli effetti diretti del saluto e dello sguardo della donna sull’amante; nelle terzine si notano anche eventi naturali, atti, in qualche modo a “paragonare” l’effetto dell’amore a quello del mondo circostante; anche qui, infatti, si tratta di un atto che non riesce a tradursi in potenza. Il concetto di statua d’ottone contiene in sé, a ben vedere, il concetto dell’immobilità che è contrario a quello appunto del motore aristotelico. Non c’è negazione ma la non trasformazione, proprio perché l’atto non ha colpito il poeta.

Se, come detto, è la sofferenza, il tema del sonetto precedente, questo invece presenta l’alto importantissimo tema della “lauda”, anch’esso sviluppato in modo importante dallo stilnovismo maturo:

IO VOGLIO DEL VER LA MIA DONNA LAUDARE

Io voglio del ver la mia donna laudare

ed assembrarli la rosa e lo giglio:

più che stella diana splende e pare,

e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio.

Verde river’ a lei rasembro a l’are,

tutti color di fior’, giano e vermiglio,

oro ed azzurro e ricche gioi per dare:

medesmo Amor per lei rafina meglio.

Passa per via adorna, e sì gentile

ch’abassa orgoglio a cui dona salute,

e fa ‘l de nostra fé se non la crede:

e no ‘lle po’ apressare om che sia vile;

ancor ve dirò c’ha maggior vertute:

null’om po’ mal pensar fin che la vede.

Io voglio lodare la mia donna in modo veritiero / e paragonarla alla rosa e al giglio; / splende e appare luminosa più della stella Venere / e per me ciò che lassù è bello è simile a lei. // A lei paragono la verde campagna e l’aria, / tutti i colori dei fiori, giallo e rosso, / oro e azzurro e gioielli da donare: / perfino Amore per merito suo si perfeziona. // Passa per la strada ornata e così gentile / che abbassa l’orgoglio a colui che la saluta / e se non crede lo converte alla nostra fede; // e non le si può avvicinare chi non sia gentile: / in più vi dirò che ha un potere ancora più grande; / nessuno può pensare male fino a che la guarda.

Sia a livello stilistico che contenutistico questo sonetto appare come una “summa” dell’arte stilnovistica: la “similarità” tra la donna e Dio, pare dimostrata proprio dall’arte del paragone, arte già presente sia nella canzone dello stesso Guinizzelli che nella poesia francescana; poi l’effetto dell’apparizione della donna è visto come un processo salvifico, (“salute”) costruito con la tecnica del climax: dapprima abbassa l’orgoglio, quindi lo converte ed infine fa in modo che non pensi alcuna cosa malevola. Anche il lessico rimanda a concetti stilnovisti, come l’aggettivazione rivolta alla donna “adorna”, “gentile”; i sostantivi come “virtute” ed il verbo “laudare”.

Guido Cavalcanti

GUIDO CAVALCANTI

Guido Cavalcanti è il poeta più importante dello stil novo ed anche della nostra letteratura prima di Dante. Con lui l’arte si trasferisce, per così dire, dall’Università bolognese a Firenze, ma, nello stesso tempo, approfondisce e rende più rigorosi i procedimenti stilistici del suo fondatore Guinizzelli. E’ uno degli uomini più importanti nella città Toscana, nato da nobile famiglia intorno al 1250. Si schiera con la parte dei Guelfi Bianchi e fa parte del governo cittadino. Allontanato dalla politica con gli Ordinamenti di Giustizia, rimane attivo, conducendo un aspra battaglia con i rappresentanti dei Guelfi Neri, capitanati dai Donati. Proprio per evitare disordini i priori della città, fra cui lo stesso Dante, esilia i più “esagitati” fra le due fazioni, fra cui il suo amico Cavalcanti. Dopo pochi mesi trascorsi a Sarzana, torna a Firenze per spegnersi in questa città dopo pochi mesi, nel 1300.

La particolarità di Cavalcanti è proprio nell’approfondimento filosofico che vede nell’amore un’esperienza drammatica che, lasciando liberi gli spiriti vitali, annienta l’uomo. Quindi l’uomo, la cui anima diventa “cosa” informe, si spezza, si dilania, non riesce più a “controllarsi” razionalmente: se ciò avviene egli non è più padrone di sé. Può un uomo simile giungere alla conoscenza? Questi temi sono espressi, in forma assai concettuale in una delle canzoni più difficili di tutta la nostra tradizione poetica:

DONNA ME PREGA

Donna me prega, – per ch’eo voglio dire

d’un accidente – che sovente – è fero

ed è sì altero – ch’è chiamato amore:

sì chi lo nega – possa ’l ver sentire!

Ed a presente – conoscente – chero,

perch’io no spero – ch’om di basso core

a tal ragione porti canoscenza:

ché senza – natural dimostramento

non ho talento – di voler provare

là dove posa, e chi lo fa creare,

e qual sia sua vertute e sua potenza,

l’essenza – poi e ciascun suo movimento,

e ’l piacimento – che ’l fa dire amare,

e s’omo per veder lo pò mostrare.

In quella parte – dove sta memora

prende suo stato, – sì formato, – come

diaffan da lume, – d’una scuritate

la qual da Marte – vène, e fa demora;

elli è creato – ed ha sensato – nome,

d’alma costume – e di cor volontate.

Vèn da veduta forma che s’intende,

che prende – nel possibile intelletto,

come in subietto, – loco e dimoranza.

In quella parte mai non ha possanza

perché da qualitate non descende:

resplende – in sé perpetüal effetto;

non ha diletto – ma consideranza;

sì che non pote largir simiglianza.

Non è vertute, – ma da quella vène

ch’è perfezione – (ché si pone – tale),

non razionale, – ma che sente, dico;

for di salute – giudicar mantene,

ch la ’ntenzione – per ragione – vale:

discerne male – in cui è vizio amico.

Di sua potenza segue spesso morte,

se forte – la vertù fosse impedita,

la quale aita – la contraria via:

non perché oppost’ a naturale sia;

ma quanto che da buon perfetto tort’è

per sorte, – non pò dire om ch’aggia vita,

ché stabilita – non ha segnoria.

A simil pò valer quand’om l’oblia.

L’essere è quando – lo voler è tanto

ch’oltra misura – di natura – torna,

poi non s’adorna – di riposo mai.

Move, cangiando – color, riso in pianto,

e la figura – con paura – storna;

poco soggiorna; – ancor di lui vedrai

che ’n gente di valor lo più si trova.

La nova – qualità move sospiri,

e vol ch’om miri – ’n non formato loco,

destandos’ ira la qual manda foco

(imaginar nol pote om che nol prova),

né mova – già però ch’a lui si tiri,

e non si giri – per trovarvi gioco:

né cert’ ha mente gran saver né poco.

De simil tragge – complessione sguardo

che fa parere – lo piacere – certo:

non pò coverto – star, quand’ è sì giunto.

Non già selvagge – le bieltà son dardo,

ché tal volere – per temere – è sperto:

consiegue merto – spirito ch’è punto.

E non si pò conoscer per lo viso:

compriso – bianco in tale obietto cade;

e, chi ben aude, – forma non si vede:

dunqu’ elli meno, che da lei procede.

For di colore, d’essere diviso,

assiso – ’n mezzo scuro, luce rade.

For d’ogne fraude – dico, degno in fede,

che solo di costui nasce mercede.

Tu puoi sicuramente gir, canzone,

là ’ve ti piace, ch’io t’ho sì adornata

ch’assai laudata – sarà tua ragione

da le persone – c’hanno intendimento:

di star con l’altre tu non hai talento.

Città medievale

Una donna mi invita a dire, e quindi parlo di un accidente, che spesso è crudele e violento da chiamarsi amore: chi lo nega lo possa sperimentare nella sua vera natura! E a questo fatto chiedo un esperto, poiché non mi attendo che, chi è di animo vile, possa comprendere un tale argomento: perché, senza una dimostrazione della filosofia naturale, non riesco a provare dove l’amore risiede e chi lo fa agire, quale sia la sua virtù e quale il suo potere, l’essenza, e i moti che provoca, l’attrazione che lo fa definire amore, e se lo si può raffigurare visibilmente. // L’amore si insedia in quella parte dove risiede la memoria e s’insedia stabilmente, formato da un’oscurità che procede dall’influsso di Marte, così come il corpo trasparente si trasforma in luminoso per la luce (potenza ad atto); l’amore è creato e, poiché è colto dai sensi, assume un nome, è disposizione naturale dell’anima e desiderio del cuore. Esso muove dalla visione di una figura, che si percepisce nell’intelletto possibile (intelletto che rimane in potenza, senza trasformarsi in atto) così come nel soggetto pronto ad accoglierla, ed in esso assume stabile dimora. Nell’intelletto possibile l’amore non può nulla, poiché esso è indipendente dai quattro elementi essenziali (terra, acqua, aria e fuoco): risplende in lui l’eterna capacità d’intendere attraverso l’intelletto; non accoglie il piacere ma contempla, tanto da non produrre elementi di confronto. // L’amore non è virtù ma proviene da quella capacità che è perfezione (tale è considerata) e non perfezione razionale ma sensitiva; l’amore sottrae il giudizio al sano ragionare, poiché il desiderio prende il posto della razionalità: fa cattivo uso del discernimento chi si lega alla passione. Dal potere di amore deriva spesso morte, se talora la virtù vitale venga ostacolata; e non perché l’amore si opponga a leggi naturali, ma [per il fatto che] quanto più ci si allontani dalla perfetta felicità, non si può dire che si viva veramente, poiché non si ha fermo autocontrollo. Lo stesso avviene quando qualcuno dimentica del bene perfetto. // L’essenza dell’amore si ha quando il desiderio è tanto intenso che supera i limiti naturali e non si accompagna mai al riposo. Esso muta colore e l’aspetto esteriore per paura, trasformando il riso in pianto e facendo mutare colore al volto; è incostante e lo si può vedere stabilmente in persone d’animo nobile. La novità della sensazione provoca sospiri e impone che si contempli un oggetto che non ha ancora ricevuto forma dall’intelletto possibile, per cui si genera ira che fa avvampare (non lo può immaginare chi non lo prova direttamente), ed impone che non ci si muova, per quanto attratti da lui, e che non ci si distolga, al fine di trovarvi gioia, né tanto meno una sapienza piccola o grande. // L’amore trae lo sguardo da un essere simile per natura, così da far sembrare certo il piacere: non può rimaner nascosto quando è giunto a questo punto. Le bellezze, non però quello scontrose, sono frecce capaci di provocare le ferite d’amore, poiché il desiderio è messo alla prova dalla capacità di resistere al timore (provocato dalle ferite d’amore): chi ne è colpito trae valore, si autoperfeziona. E l’amore non si manifesta mediante la vista; concepito dall’anima sensitiva, la bianchezza (l’assolutezza) viene meno in tale oggetto; e, per chi comprende correttamente, la forma non si intuisce: tanto meno l’amore che da essa procede. Privo di colore, distaccato dalla sostanza, collocato in un mezzo oscuro, respinge la luce. Sinceramente affermo, meritevole di fiducia, che solo da un tale amore nasce ricompensa. // Tu canzone, puoi andartene in tutta sicurezza, ovunque ti piaccia, poiché io ti ho elaborata in modo tale che la tua argomentazione sia lodata da chiunque è competente in materia: non hai desiderio di startene con chi è estraneo a tali argomenti.

Ci troviamo di fronte ad un periodare che è formato da una ferrea argomentazione, tutta tratta dalla filosofia naturale averroistica, in cui si esplicita “scientificamente” la “fenomenologia dell’amore”. Essa può essere riassunta nelle risposte agli otto quesiti posti nella prima stanza:

- quale sia la sede di Amore;

- da chi è stato creato, qual è la sua origine;

- a quale facoltà dell’anima esso si riferisca;

- la sua potenza;

- la sua essenza;

- i suoi effetti;

- il piacere che lo caratterizza;

- se amore possa essere reso sensibilmente.

Attraverso le risposte a queste domande avremo la concezione dell’amore cavalcantiana:

- L’amore non è eterno ed incorruttibile, ma proviene da Marte e si situa dove sta la memoria, attraverso un processo di potenza (Marte) ed atto (il soggetto che lo riceve).

- L’amore è creato dalla percezione di una forma, che diventa intellegibile quando è situata nell’intelletto possibile; quest’ultimo non essendo attivo, rende l’amore statico, inoperante, in quanto la “visione” non lo rende comprensibile, non trasformandolo in azione, perché tale visione ha prodotto solo la facoltà di percepirlo in modo perfetto.

- L’amore, una volta attivato, va all’anima sensitiva: qui la percezione diventa azione, ma non vi è tuttavia l’anima razionale ad accompagnarla; esso è trainato dal desiderio per raggiungere la sua perfezione, così come lo ha percepito nell’animo possibile. Tale processo può portare alla non distinzione del “bene”;

- La potenza dell’amore può arrivare sino alla morte in quanto contrasta con lo spirito vitale che è naturalmente portato al bene. Infatti esso è piena consapevolezza del sé, che il desiderio della perfezione dell’amore, che pur non contrastando con natura, allontana dal fine del sommo bene.

- L’essenza dell’amore è nella passione che travalica i limiti della natura: cambiamento aspetto, colore…

- Nel momento in cui l’uomo guarda con passione (e non con ragione) l’oggetto dell’amore, non lo vede né può raggiungerlo nella sua realtà (mancanza di appagamento del desiderio), da ciò ira e sconforto.

- Il piacere che se ne determina è nel riconoscersi nell’altro attraverso lo sguardo che rimanda amore. La gioia che ne deriva si deve alla capacità di resistere alle “frecce” d’amore che costituiscono ferite “mortali”: da ciò si deduce il coraggio dell’uomo;

- L’amore non è rappresentabile: derivando dall’oscurità di Marte, passando dall’anima possibile, che lo contempla, all’anima sensitiva, che lo agisce, esso non può essere visto.

La canzone qui presente è tutta in endecasillabi, a sottolineare l’elevatezza di contenuto, rimarcata nei primi versi dall’indirizzo verso cui è rivolta perch’io no spero – ch’om di basso core e negli ultimi da le persone – c’hanno intendimento: ciò indica che la costruzione è ad anello (finisce come comincia). Sin dall’inizio la concezione dell’amore cavalcantiano entra in collisione con quello di Guinizelli: tanto per quest’ultimo l’amore è luce, quanto per il poeta fiorentino è oscuro. Sarà proprio il Cavalcanti a definirlo una guerra (proviene da Marte). Infatti l’amore nasce dalla visione di una forma perfetta (la donna) – come tradizionalmente dicevano già i siciliani; tale visione si situa nella memoria, che secondo la filosofia medievale è una delle tre parti dell’anima (vegetativa, sensitiva, intellettiva); ma la conoscenza, per Averroè non deriva da organi corporei – per cui conoscenza e amore sono antitetici. Nella poesia di Cavalcanti tale concetto ha una precisa ragione filosofica. Secondo la dottrina averroistica la conoscenza non comporta né dolore né piacere: essa è contemplazione del vero: è facile capire che l’innamorato, sospeso tra il dolore e il piacere sensuale, non può mai pervenire ad essa. L’intelletto, sede della conoscenza non può essere turbato dalla passione d’amore. L’anima sensitiva, sconvolta dalla passione d’amore determinata dal continuo ricordo della della donna, non può elevarsi alla conoscenza. In ultima analisi ad un contenuto oscuro Cavalcanti risponde con uno stile che conserva la caratteristica dell’“eufonia” che caratterizza tale movimento, e lo fa con il ricorso di rime al mezzo – inusuali all’interno del genere canzone – accidente : sovente v. 2.; dimostramento : talento v. 8/9; l’intera sequenza dei versi 21/23: Vèn da veduta forma che s’intende, / che prende – nel possibile intelletto, / come in subietto, – loco e dimoranza. Per non parlare delle continue assonanze e consonanze di cui è intessuta l’intera canzone, composta da 5 stanze con la fronte di due piedi ciascuna con rima ABC, ABC; cui segue la sirma ognuna di 4 versi DEFG; DEFF.

In questo sonetto, invece, si può misurare la differenza che vi è tra Guinizzelli e Cavalcanti, pur esprimendosi entrambi nel genere della “lode”:

CHI E’ QUESTA CHE VEN

Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira,

che fa tremar di chiaritate l’are

e mena seco Amor, sì che parlare

null’omo pote, ma ciascun sospira?

O Deo, che sembra quando li occhi gira,

dical’Amor, ch’i’ nol savria contare:

cotanto d’umiltà donna mi pare,

ch’ogn’altra ver’ di lei i’ la chiam’ira.

Non si poria contar la sua piagenza,

ch’a le’ s’inchin’ogni gentil vertute,

e la beltate per sua dea la mostra.

Non fu sì alta già la mente nostra

e non si pose ’n noi tanta salute,

che propiamente n’aviàn canoscenza.

Chi è questa che avanza, che ciascuno l’ammira / che crea un tremolio di luminosità nell’aria / e conduce con sé l’Amore / così che nessun uomo può parlare / ma ciascuno sospira? // Oh Dio, che cosa sembra quando gira intorno gli occhi! / Lo dica Amore, che io non lo saprei esprimere / mi pare la signora stessa dell’umiltà / che ogni altra, rispetto a lei, la definirei superba. // Non si potrebbe descrivere la sua bellezza, / dato che davanti a lei si china ogni virtù / e la bellezza la indica come sua dea. // La nostra mente non fu così elevata / e non fu posta in noi tanta capacità / da poterne avere una conoscenza perfetta.

Il tema di questo sonetto (schema delle rime: incrociata nelle due quartine ABBA ABBA; invertita nelle terzine CDE EDC) è quello, già guinizzelliano, della lode della donna. Ma il Cavalcanti va oltre, facendo della donna un essere quasi sovrumano. Già l’interrogazione iniziale con il riferimento alla figura femminile, si richiama a quello della Bibbia per Maria (Quis est ista, quae progreditur?), ma l’inserimento di Amore già nel terzo verso, l’allontana subito dalla sfera religiosa. Infatti altro tema importante è quello dell’incapacità della parola nel descriverla, in quanto ella, pur conservando tratti angelici, sembra rimandare ad un’idea di perfezione e di umiltà, tale da non potersi rappresentare. Infatti vedendo il modo attraverso cui in Donna me prega tale idea si formava nell’anima intellettiva, essa nel momento in cui passa nell’anima sensitiva toglie all’uomo la capacità di intenderla (non si poria contar la sua piagenza) e quindi di conoscerla (metafora donna/conoscenza). Non è a caso che a livello polisemantico qui il termine salute acquisti un ulteriore significato (gesto di saluto, salvezza, capacità di raggiungerla).

La costruzione si può definire in crescendo; ogni tema presente nelle stanze viene ripreso in quella successiva, ad eccezione dell’ultima che, sul tema dell’ineffabilità, si lega alla seconda.

Tale fallimento è spiegato in modo ancor più radicale in un altro sonetto modellato sempre da Guinizzelli:

VOI CHE PER LI OCCHI

Voi che per li occhi mi passaste ’l core

e destaste la mente che dormia,

guardate a l’angosciosa vita mia,

che sospirando la distrugge Amore.

E’ vèn tagliando di sì gran valore,

che’ deboletti spiriti van via:

riman figura sol en segnoria

e voce alquanta, che parla dolore.

Questa vertù d’amor che m’ha disfatto

da’ vostr’occhi gentil’ presta si mosse:

un dardo mi gittò dentro dal fianco.

Sì giunse ritto ’l colpo al primo tratto

che l’anima tremando si riscosse

veggendo morto ’l cor nel lato manco.

Voi che attraverso gli occhi mi trapassaste il cuore / e risvegliaste la mente che dormiva, / guardate a questa mia vita angosciosa / che, a causa dei sospiri, l’Amore distrugge. // Egli mi colpisce con tanta forza / che gli spiriti indeboliti scappano / rimane solo il corpo in suo potere / e poca voce, che esprime dolore. // Questa virtù d’amore che mi ha disfatto / veloce si dirizzò verso di me dai vostri nobili occhi: / una freccia mi gettò sin dentro il fianco. // Così giunse dritta fino al fianco sinistro, / che l’anima tremando per paura, si riscosse / vedendo morto il cuore nel lato sinistro.

In questo sonetto (schema delle rime: incrociata nelle due quartine ABBA ABBA; ripetuta nelle terzine CDE CDE) fa uso di una terminologia precisa che risponde all’esigenza di oggettivare il sentimento amoroso come un vero e proprio evento. Per far questo egli rappresenta le conseguenze che produce sull’amante la visione della donna: nella prima quartina descrive il processo di innamoramento. Al principio di tale processo è la donna, la cui immagine arriva fino al “cuore” e desta la “mente” dal suo sonno (passaggio dell’amore dalla potenza all’atto per opera di una causa, la donna). Poi l’azione che si svolge nel cuore è rappresentata come una battaglia: l’amore, penetrato all’interno dell’uomo, ferisce con forza e mette in fuga gli “spiriti”, che sovrintendono le facoltà sensoriali dell’uomo e che quindi ci sostengono in vita. Cavalcanti tuttavia, personifica anche questi elementi costitutivi dell’organismo dell’uomo. Essi si raccolgono a difesa del cuore, ma poi sono sgominati e messi in fuga dall’Amore. Rimangono soltanto la “figura”, cioè l’aspetto fisico dell’amante, e la sua “voce”. Il sonetto si conclude con la constatazione della “morte” del cuore. Si tratta ovviamente di una morte metaforica, risultato dello sconvolgimento portato nell’uomo dalla passione, che come nel sonetto precedente vede l’amore come ostacolo alla conoscenza.

Stessa sensazione di amore come dolore ce la offre lo straordinario sonetto seguente, nel quale il nostro non si presenta come io lirico che, oggettivando la fenomenologia dell’amore come annichilimento, condivide con il lettore la sensazione distruttiva. Qui a definire tale situazione sono gli oggetti che sono il mezzo attraverso cui nasce la poesia d’amore:

NOI SIAN LE TRISTE PENNE SBIGOTTITE

Noi siàn le triste penne isbigotite,

le cesoiuzze e ’l coltellin dolente,

ch’avemo scritte dolorosamente

quelle parole che vo’ avete udite.

Or vi diciàn perché noi siàn partite

e siàn venute a voi qui di presente:

la man che ci movea dice che sente

cose dubbiose nel core apparite;

le quali hanno destrutto sì costui

ed hannol posto sì presso a la morte,

ch’altro non n’è rimaso che sospiri.

Or vi preghiàn quanto possiàn più forte

che non sdegn[i]ate di tenerci noi,

tanto ch’un poco di pietà vi miri.

Noi siamo le tristi penne sbigottite, le forbicine e il dolente coltellino, che abbiamo scritto con dolore quelle parole che voi avete ascoltato. // Ora vi diciamo perché ci siamo allontanati e siamo giunti adesso qui di fronte a voi: la mano che si è servita di noi afferma che sente nel cuore gli appaiono cose paurose; // le quali lo hanno a tal punto debilitato da averlo portato così vicino alla morte, che non è di lui rimasto altro che sospiri. // Ora vi preghiamo per quanto possiamo più caldamente, che non vi sdegnate di tenerci finché siate un po’ toccate da pietà per noi.

Questo sonetto pone al centro tematico gli strumenti dello scrivere, quindi con un solo termine, la parola poetica. Essi sono i veri protagonisti tanto cancellare la figura dell’autore e oggettivare in essi il suo dolore: sono infatti le penne e i mezzi per appuntirle che agiscono: si allontano, vanno dalla donna che ha provocato dolore e le chiedono pietà. Iol tutto risolto attraverso una “drammatizzazione” teatrale, svolta con tale leggerezza stilistica da colpire il più grande scrittore italiano della seconda metà del ‘900: Italo Calvino.

L’oggettivazione cavalcantiana dello stato psichico dell’anima e della mente trova il suo capolavoro nella ballatetta (piccola ballata) Perch’io no spero:

PERCH’IO NO SPERO

Perch’i’ no spero di tornar giammai

ballatetta, in Toscana,

va’ tu, leggera e piana,

dritt’a la donna mia,

che per sua cortesia

ti farà molto onore.

Tu porterai novelle di sospiri

piene di dogli’ e di molta paura;

ma guarda che persona non ti miri

che sia nemica di gentil natura:

ché certo per la mia disaventura

tu saresti contesa,

tanto da lei ripresa

che mi sarebbe angoscia;

dopo la morte, poscia,

pianto e novel dolore.

Tu senti, ballatetta, che la morte

mi stringe sì, che vita m’abbandona;

e senti come ’l cor si sbatte forte

per quel che ciascun spirito ragiona.

Tanto è distrutta già la mia persona,

ch’i’ non posso soffrire:

se tu mi vuoi servire,

mena l’anima teco

(molto di ciò ti preco)

quando uscirà del core.

Deh, ballatetta mia, a la tu’ amistate

quest’anima che trema raccomando:

menala teco, nella sua pietate,

a quella bella donna a cu’ ti mando.

Deh, ballatetta, dille sospirando,

quando le se’ presente:

«Questa vostra servente

vien per istar con voi,

partita da colui

che fu servo d’Amore».

Tu, voce sbigottita e deboletta

ch’esci piangendo de lo cor dolente

coll’anima e con questa ballatetta

va’ ragionando della strutta mente.

Voi troverete una donna piacente,

di sì dolce intelletto

che vi sarà diletto

darle davanti ognora.

Anim’, e tu l’adora

sempre, nel su’ valore.

Poiché io non spero di tornare più / piccola ballata, in Toscana, / vai tu, leggiadra e dolce, / direttamente alla mia donna / che, grazie alla sua grazia, / ti farà degna accoglienza. // Tu porterai notizie di sospiri / piene di dolori e di grandi timori; / ma bada che non ti osservi nessuno / perché certamente per la mia disavventura / tu saresti contrastata / e tanta oltraggiata da lei / che ciò mi angoscerebbe, / e anche dopo la morte, / pianto e nuovo dolore. // Tu senti, piccola ballata, che la morte, / m’incalza in tal modo, che la vita mi abbandona / e senti come il cuore si agita con forza / a causa di ciò che tutti gli spiriti gli dicono. / La mia integrità personale e già talmente distrutta / che ormai non sono più in grado di resistere: / Se tu mi vuoi rendere un servizio / porta la mia anima con te (e di ciò ti prego molto) quando uscirà dal cuore. // Oh, piccola ballata mia, alla tua amicizia / raccomando quest’anima tremante / portala con te, nella sua angosciosa situazione / a quella bella donna alla quale ti mando. / Oh, piccola ballata, dille con sospiri / quando ti trovi di fronte a lei: / “Questa vostra serva fedele / viene per stare con voi, / separatasi da lui / che fu vostro servo d’Amore. // Tu, mia voce turbata e flebile / che esci piangendo del mio cuore affranto, / insieme all’anima e a questa ballatetta, parla della mia mente distrutta. / Voi troverete una bella donna, / dal pensiero tanto gentile, / che sarà per voi una gioia / starle accanto. / Anche tu, anima, adorala sempre, per il suo valore.

La piccola ballata, schema ritmico inusuale e non semplicissimo (all’inizio una ripresa di 6 versi di cui un endecasillabo e 5 settenari con rime Abbccd, tale ripresa sarà ripetuta in tutte le sirme delle altre 4 stanze in cui la fronte – formata da due piedi – di ognuna presenta versi endecasillabi; ultimo verso rima con tutti gli ultimi versi della ripresa e delle stanze) non inficia su uno stile chiaro e lineare dal lessico abbastanza semplice, tipico del “dolce stil novo”. Anche qui, pur non affrontando in modo diretto il tema dell’amore, ma soprattutto quello della lontananza (si pensa possa essere stato scritto a Sarzana, dov’era esiliato) siamo di fronte a una sconfitta. Il poeta è infatti consapevole di non poter ricevere in cambio felicità o consolazione dal momento che, quando la ballata si allontanerà da lui, lo farà per sempre. La ballata è quindi solo una testimonianza di amore. Nel testo viene oggettivato il soggetto, è proiettata la personalità del poeta su degli elementi esterni. E’ la ballata che deve prendere il posto del poeta, rappresentarlo nel suo avvicinamento e servire la donna amata: vediamo l’anafora del “tu”, rivolto dal dolente poeta (deh, ripetuto nella quarta stanza) alla stessa ballatetta. Ma è proprio la distanza che non permette l’immaginazione, quindi il passaggio all’anima sensibile e il dolore per l’impossibilità della conoscenza: ecco perché la malinconia; l’uomo sconfitto in presenza della donna, ma quando è in assenza della donna è sconfitto in modo analogo, perché non provando tensione, non prova dolore e quindi il desiderio di conoscenza: ciò equivale alla morte.

Immagine della cortesia in Folgòre

All’interno della scuola stilnovista, non possiamo dimenticare che sorge, affiancandola e in parte capovolgendo i temi, un’altra lirica, alle volte meno intellettualizzata (così detta “realista”) e l’altra con accenti più crudi e parodistici (cosiddetta “comica).

Tra i primi ci piace ricordare Folgòre da San Gimignano (1270 – 1330), di cui si riporta qui un sonetto:

INTRODUZIONE

A la brigata nobele e cortese

en tutte quelle parte, dove sono

con allegrezza stando, sempre dono

cani, uccelli e danari per ispese,

ronzin portanti, quaglie a volo prese,

bracchi levar, correr veltri a bandono:

in questo regno Niccolò corono,

per ch’ell’è ‘l fior de la città sanese;

Tengoccio e Min di Tengo ed Ancaiano,

Bartolo con Mugàvero e Fainotto,

che paiono figliuoi del re Priàno,

prodi e cortesi più che Lancilotto;

se bisognasse, con le lance in mano

fariano tarneamenti a Camelotto.

Alla brigata nobile e cortese, dovunque se ne stia in allegria, donerò sempre cani, uccelli e denari per il mangiare, buoni cavalli, quaglie prese al volo, e il divertimento di liberare i bracchi e di far correre i veltri in libertà. Di questo regno do la corona a Niccolò di Nigi, perché egli è il fiore della città di Siena; e poi Tengoccio de’ Tolomei, Mino di Tengo, Ancaiano, Bartolo, Mogavero del Balza e Fainotto Squarcialupi, che sembrano figli del re Priamo, prodi e cortesi più di Lancillotto, se fosse necessario andrebbero con le lance in mano a fare tornei a Camelot.

La poesia, dal cui titolo si capirà essere introduttiva ad una collana dedicata ai dodici mesi, ognuno del quale era riportato in un sonetto, ci mostra come il poeta si discosti dalla poesia del dolce stil novo per un più semplice e diretto uso della lingua. Si tratta infatti di un brano lirico in cui, nei primi otto versi viene descritta una lieta brigata, cui si raccomanda una vita allegra e gaudente. L’ultima terzina porta questi giovani a “immaginarsi” in un regno in cui la loro vita s’impreziosisce di modelli nobili e quindi gentili, dove rifulge la virtù del torneo.

Metricamente la lirica è un sonetto, in cui le rime delle prime due quartine è detta incrociata (ABBA, ABBA), le terzine presentano invece una rima alternata CDC, DCD.

Cecco Angiolieri

Sul versante comico è invece da ricordare Cecco Angiolieri (1260 – 1310), la cui vita sembra corrispondere alla sua poesia: nato da famiglia nobile a Siena, sperpera tutti i denari, tra multe ed infrazioni. Muore in povertà.

S’I FOSSE FOCO

S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo;

s’i’ fosse vento, lo tempesterei;

s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;

s’i’ fosse Dio, mandereil’en profondo

s’i’ fosse papa, sare’ allor giocondo,

ché tutti cristïani imbrigherei;

s’i’ fosse ’mperator, sa’ che farei?

A tutti mozzarei lo capo a tondo.

s’i’ fosse morte, andarei da mio padre;

s’i’ fosse vita, fuggirei da lui:

similemente farìa da mi’ madre.

S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui,

torrei le donne giovani e leggiadre:

e vecchie e laide lasserei altrui.

Se fossi il fuoco, brucerei il mondo; se fossi il vento, lo colpirei con tempeste; se fossi l’acqua, lo annegherei; se fossi Dio, lo farei sprofondare; se fossi il papa, allora sarei contento, poiché metterei nei guai tutti i cristiani; se fossi l’imperatore, sai cosa farei? Taglierei a tutti la testa di netto. Se fossi la morte, andrei da mio padre; se fossi la vita, fuggirei da lui: farei una cosa simile con mia madre. Se fossi Cecco, come sono e sono sempre stato, prenderei le donne giovani e belle; lascerei agli altri quelle vecchie e brutte.

Anche questo è un sonetto con una struttura metrica simile alla precedente (ABBA ABBA, CDC, DCD). Tuttavia qui appare più marcato il senso dello stravolgimento di “significato” della poesia precedente. In primo luogo dobbiamo riconoscere a Cecco Angiolieri una buona perizia letteraria: l’anafora dei primi quattro versi che si ripete poi nel quinto e nel settimo, sta quasi ad indicare il desiderio ipotetico di essere qualcosa di diverso da quello che è per colpire, in modo imperioso, i suoi nemici che sono il mondo, tutti gli uomini cristiani, a tutti indistintamente. E’ chiaro che la “rabbia” all’inizio della poesia, gioca sull’assurdo. Cessa di essere tale al nono verso dove l’ipotesi di essere si scaglia contro le figure genitoriali (che non essendo propriamente generose nei suoi confronti, gli impongono una vita di stenti), e l’ultima, quasi con un colpo “giullaresco”, quando torna ad essere se stesso, il suo desiderio si dimostra essere quello di godersi le donne giovani e belle e di lasciare ad altri le vecchie e zoppe.

Bordello medievale

Ma il manifesto di Cecco Angiolieri viene espresso in questo sonetto:

TRE COSE SOLAMENTE M’ENNO IN GRADO

Tre cose solamente m’ènno in grado,

le quali posso non ben ben fornire,

cioè la donna, la taverna e ’l dado:

queste mi fanno ’l cuor lieto sentire.

Ma sì·mme le convene usar di rado,

ché la mie borsa mi mett’ al mentire;

e quando mi sovien, tutto mi sbrado,

ch’i’ perdo per moneta ’l mie disire.

E dico: «Dato li sia d’una lancia!»,

ciò a mi’ padre, che·mmi tien sì magro,

che tornare’ senza logro di Francia.

Ché fora a tôrli un dinar[o] più agro,

la man di Pasqua che·ssi dà la mancia,

che far pigliar la gru ad un bozzagro

Tre cose solamente mi sono gradite, che non posso raggiungere come vorrei, cioé le femmine, il vino, ed il gioco d’azzardo, che mi fanno sentire il cuore allegro. // Ma così sono costretto a permettermele raramente, che la mia borsa, che contiene pochi soldi, me le nega, e quando mi capita mi metto a sbraitare perché devo rinunciare per mancanza di denaro. // E dico: «Sia trafitto con una lancia!» questo a mio padre, che mi tiene a stecchetta, che tornerei senza dimagrire dalla Francia, // perché sarebbe più difficile togliergli un denaro la mattima di Pasqua quando si dà la mancia, che far catturare una gru da una poiana.

Tale poesia (sonetto con una struttura metrica ABBA ABBA, CDC, DCD) risulta essere un “consapevole” capovolgimento rispetto a quella stilnovista: al suo essere eterea si risponde con la massima materialità. Cecco infatti dichiara apertamente la sua anti-intellettualità negando qualsiasi richiamo spirituale; ma quello che più emerge è da una parte il conflitto, già presente in S’i’ fosse foco, tra padri e figli, ma soprattutto l’elemento economico, a dimostrazione della raggiunta stabilità finanziaria raggiunta dal ceto mercantile fiorentino. La fonte è certamente la poesia goliardica, il lessico è realistico, le rime aspre, con un ritmo piuttosto marcato che dà vita ad un andamento piuttosto frantumato.

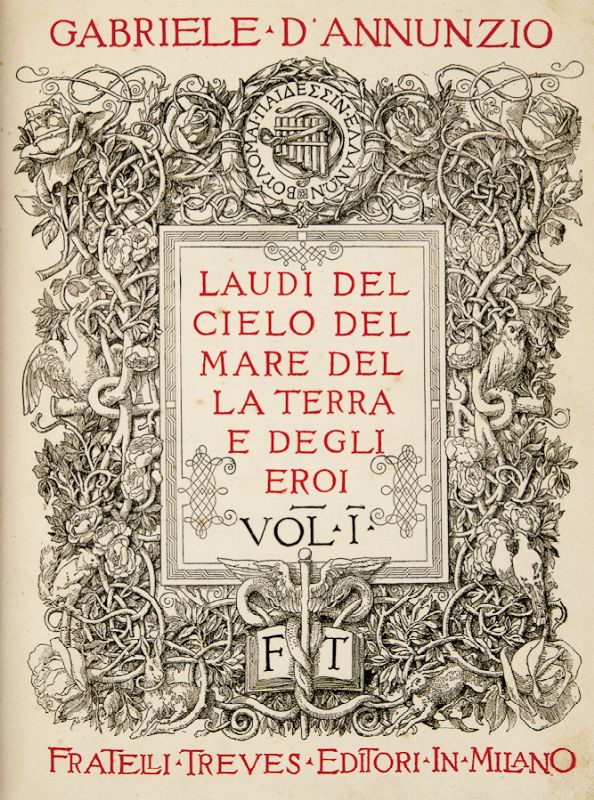

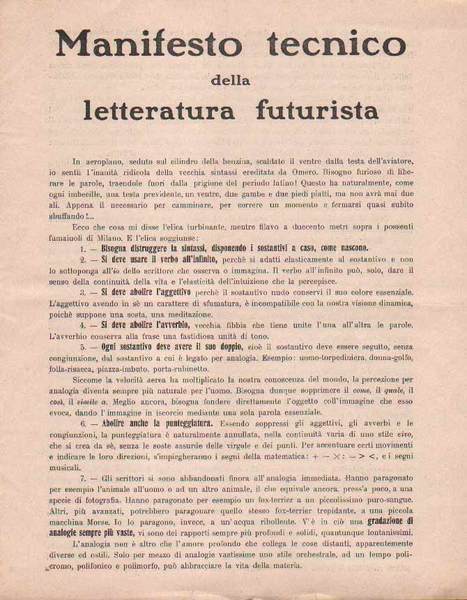

Se vi è una data alla quale possiamo fare riferimento per la nascita dei movimenti avanguardistici, essa è il 1907 e riguarda la pittura: a dipingere in modo completamente rivoluzionario rispetto ai canonici estetici allora esistenti (pur se non dobbiamo dimenticare che forme di modernità avevano avuto luogo sin dall’impressionismo) è Pablo Picasso, artista spagnolo, che con Les demoiselles d’Avignon, realizzato a Parigi, segna la rottura traumatica della raffigurazione tradizionale, rompendo la concezione dell’unico punto di vista prospettico, per dare la visione, tutta intellettuale, della resa simultanea di più punti di vista, con effetti spigolosi e piani taglienti.

Se vi è una data alla quale possiamo fare riferimento per la nascita dei movimenti avanguardistici, essa è il 1907 e riguarda la pittura: a dipingere in modo completamente rivoluzionario rispetto ai canonici estetici allora esistenti (pur se non dobbiamo dimenticare che forme di modernità avevano avuto luogo sin dall’impressionismo) è Pablo Picasso, artista spagnolo, che con Les demoiselles d’Avignon, realizzato a Parigi, segna la rottura traumatica della raffigurazione tradizionale, rompendo la concezione dell’unico punto di vista prospettico, per dare la visione, tutta intellettuale, della resa simultanea di più punti di vista, con effetti spigolosi e piani taglienti.

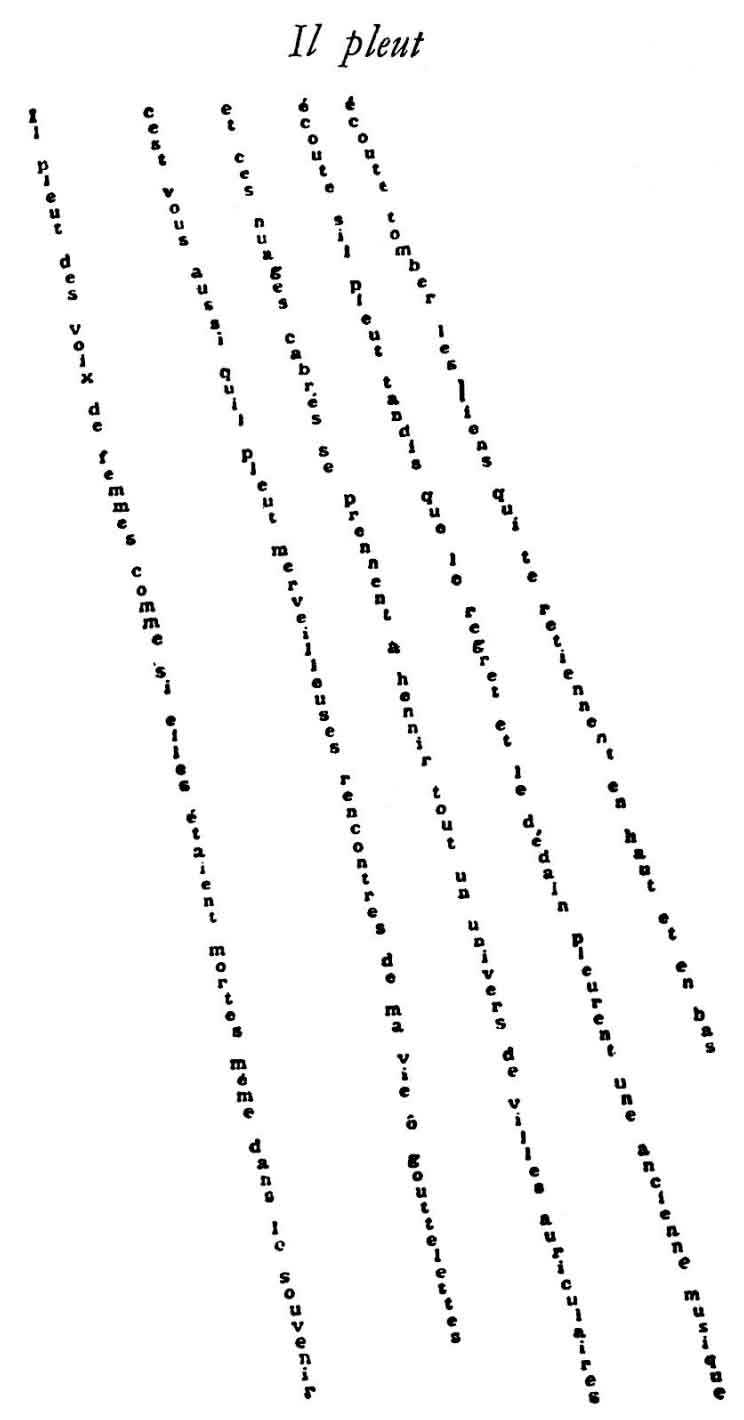

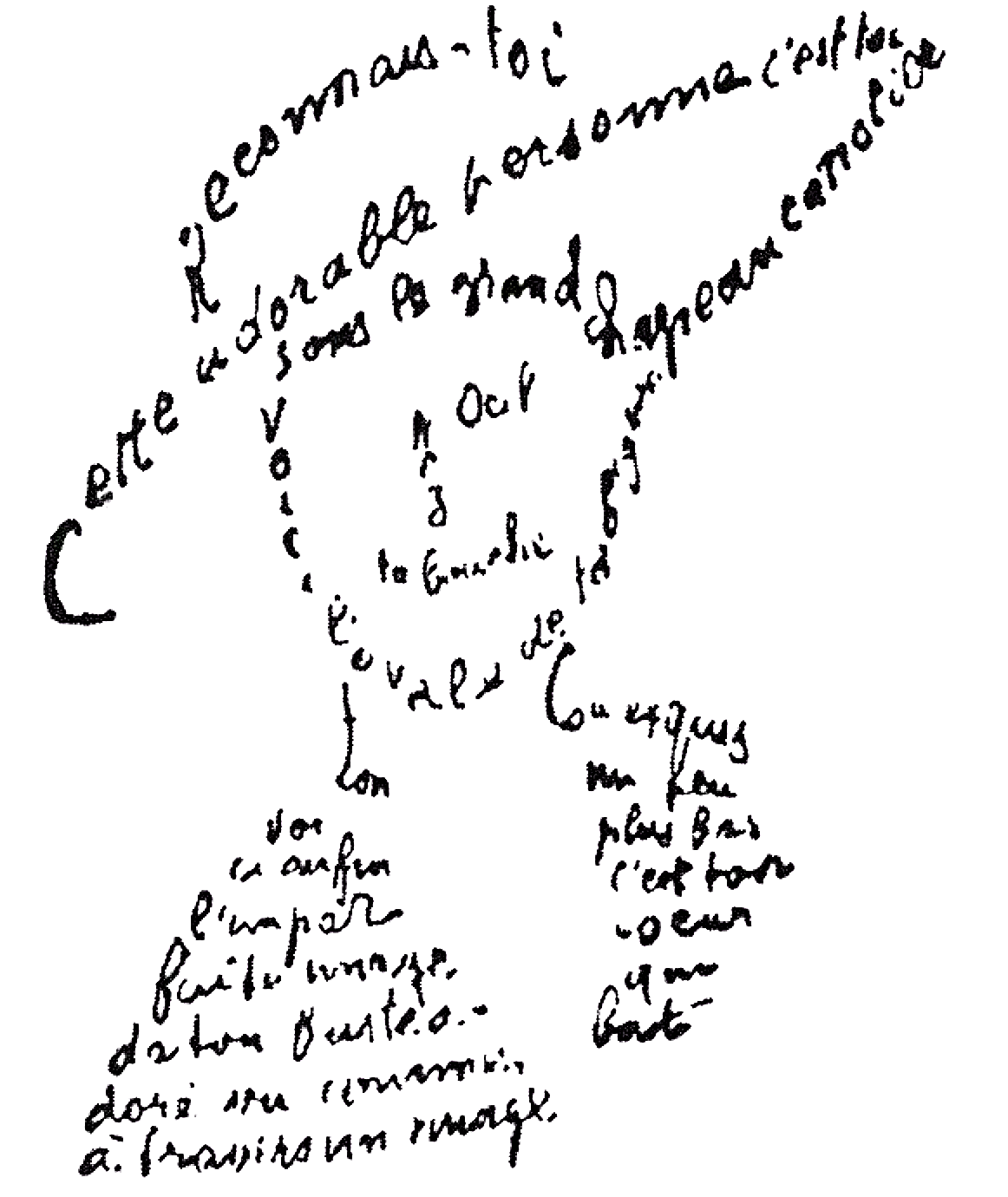

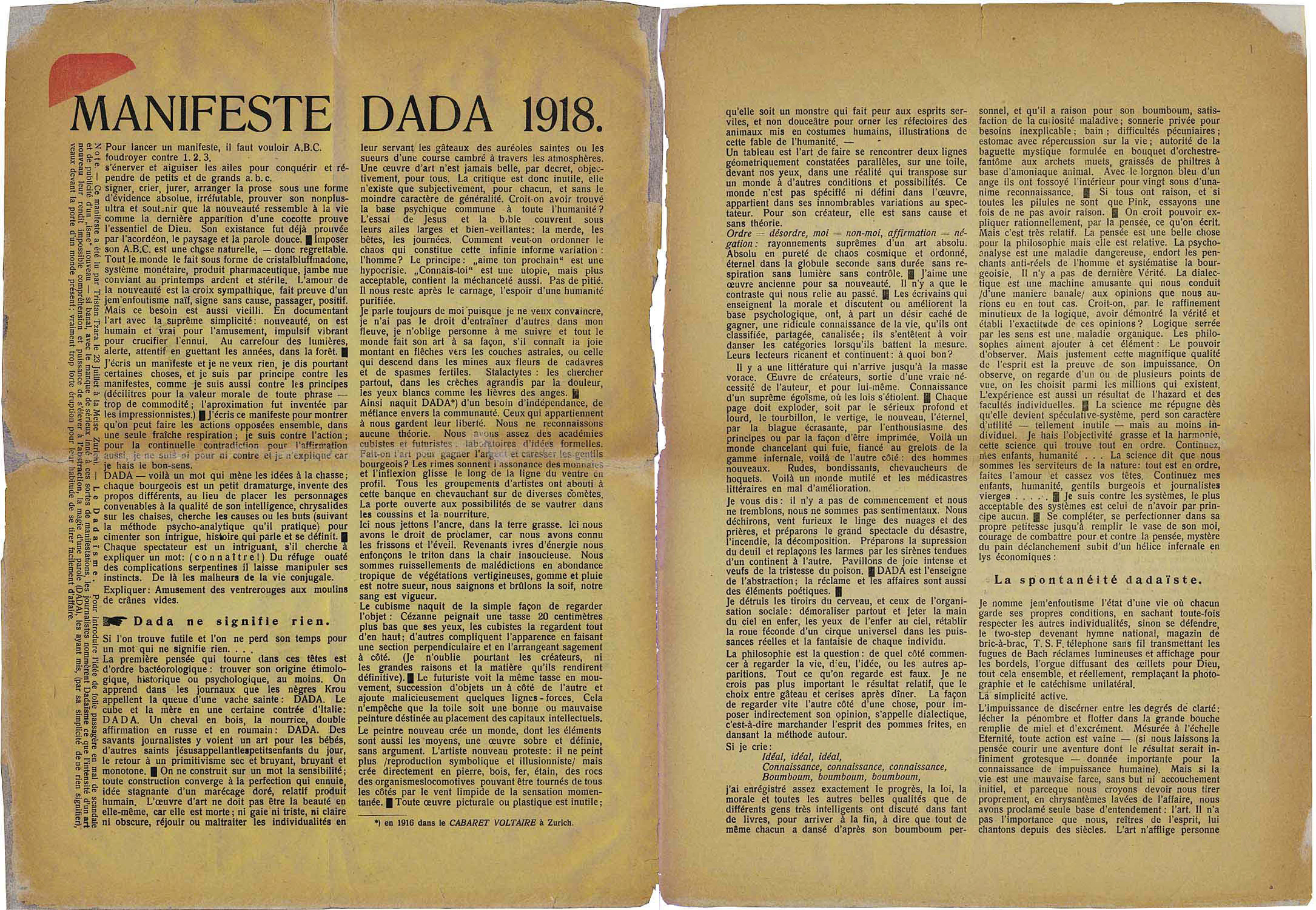

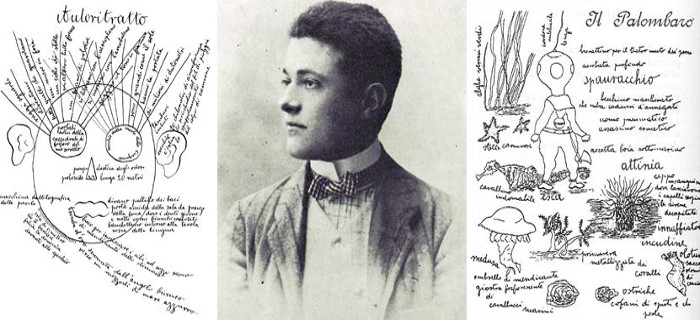

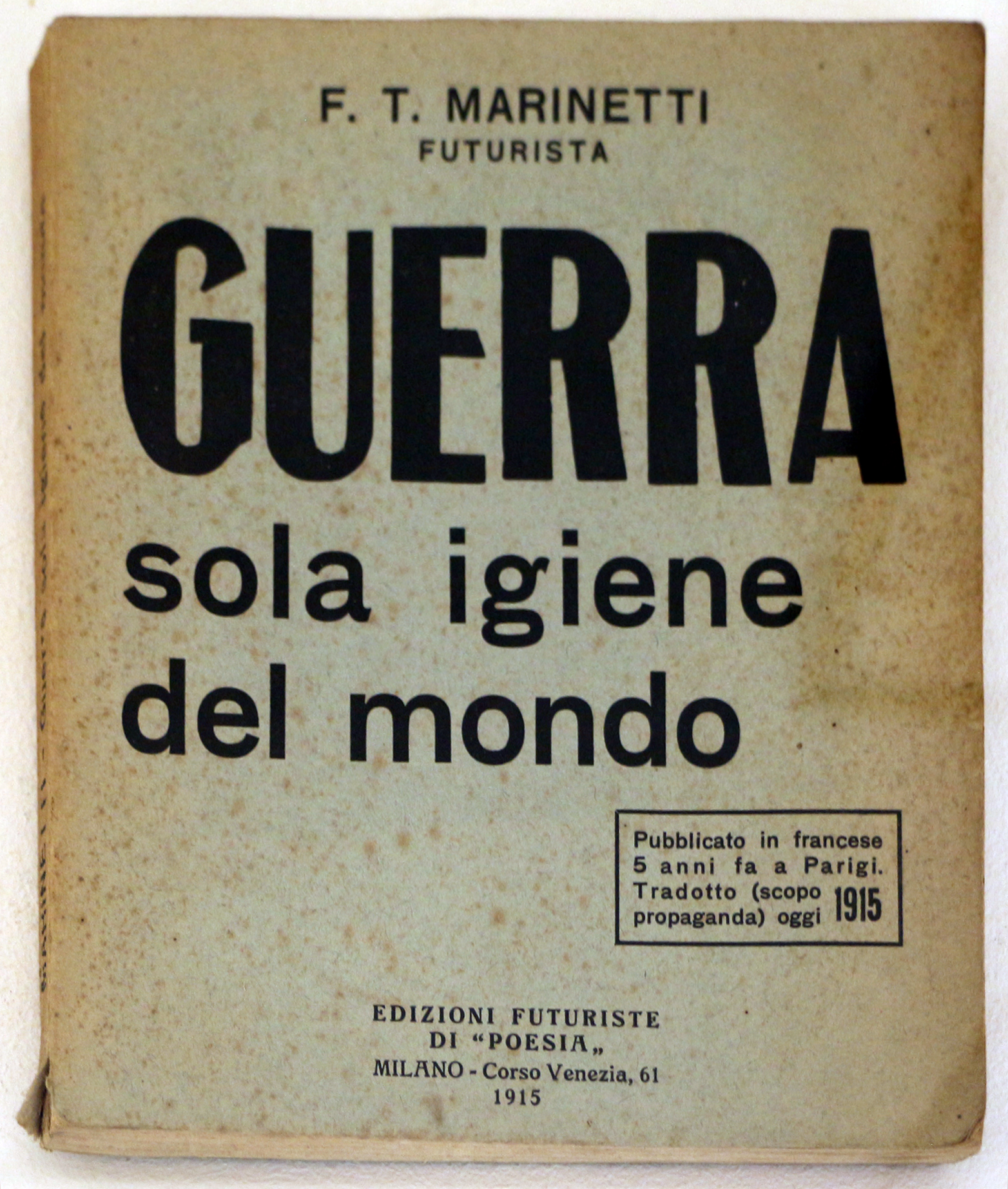

Il futurismo italiano, come detto, nacque in Francia su Le Figaro, ed è proprio in questa terra che ebbe uno dei più originali ed importanti poeti del primo Novecento, Guillaime Apollinaire, pseudonimo per Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, nato nel 1880 a Roma da nobildonna polacca e ufficiale borbonico. Dopo aver viaggiato per le capitali europee si stabilì a Parigi. Qui visse intensamente la cultura della capitale francese intervenendo a favore delle avanguardie artistiche. Grazie all’incontro con Marinetti, pubblicò L’antitradition futuriste (1913) diventando il protagonista del futurismo in Francia. Partecipò alla guerra, rimanendo ferito alla testa. Nel 1918 fu stroncato dalla peste spagnola.

Il futurismo italiano, come detto, nacque in Francia su Le Figaro, ed è proprio in questa terra che ebbe uno dei più originali ed importanti poeti del primo Novecento, Guillaime Apollinaire, pseudonimo per Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, nato nel 1880 a Roma da nobildonna polacca e ufficiale borbonico. Dopo aver viaggiato per le capitali europee si stabilì a Parigi. Qui visse intensamente la cultura della capitale francese intervenendo a favore delle avanguardie artistiche. Grazie all’incontro con Marinetti, pubblicò L’antitradition futuriste (1913) diventando il protagonista del futurismo in Francia. Partecipò alla guerra, rimanendo ferito alla testa. Nel 1918 fu stroncato dalla peste spagnola.