Miniatura di Firenze medievale

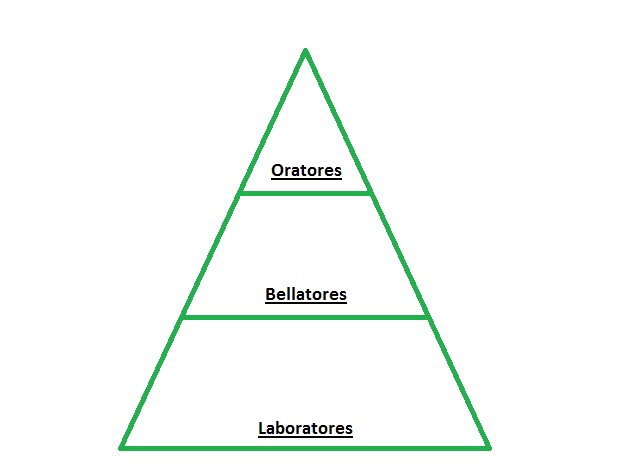

La nostra letteratura nasce, al di là dei tentativi linguistici non legati propriamente alla cultura quale noi intendiamo, nel 1224 ad opera di San Francesco. Nella data in cui il Santo redige, in punto di morte, la sua lauda, l’Italia è già pienamente nel Basso Medioevo. E’ quindi necessario vedere tale periodo un po’ più da vicino, per cogliere, sin dalle nostre origini, la nostra frammentarietà culturale che si può cogliere appunto:

- nella politica culturale della Chiesa, che si rinnova con la fondazione di nuovi ordini;

- nell’idea imperiale, negata tuttavia dai Comuni, che si traduce in un forte stato centrale nel Meridione d’Italia;

- nei Comuni che piano piano, attraverso lotte interne ed esterne per il predominio, ma primi in Europa per capacità commerciale, getteranno il seme per la grande poesia fiorentina del ’300.

Chiesa

La Chiesa, che per tutto l’Alto Medievo aveva conservato una posizione egemone, sia dal punto di vista politico che culturale, aveva subito, a cavallo tra l’XI e il XII un duro attacco dal mutato clima politico che stava attraversando l’intera Europa e principalmente la nostra penisola. Infatti, sin da Teodosio, che aveva fatto della Chiesa l’unica religione di Stato, e in seguito la fondazione di monasteri e abbazie, aveva reso la stessa sempre più ricca ed interessata alla questioni mondane. L’affermazione del feudalesimo aveva in qualche modo rafforzato tale posizione, con la figura dei vescovi-conti, dei veri e propri feudi gestiti dagli ecclesiastici.

Proprio a cavallo dell’anno Mille, un miglioramento delle condizioni di vita, la nascita della figura del mercante, il fallimento dell’idea universalistica imperiale (segnata dalla battaglia di Lepanto 1176, in cui l’esercito dell’imperatore Federico Barbarossa veniva sconfitto dai comuni del nord Italia, capitanati da Milano) vedeva il tramonto anche della visione universalistica di tipo cattolico.

Già intorno all’anno 1000 la Chiesa cattolica non poteva non subire la “provocazione” ed il mutato modus vivendi delle corti medievali e della raffinata cultura cortese, che ne hanno messo in crisi le granitiche certezze, ora deve combattere le numerose critiche che tendono a sottolineare la sua mondanizzazione con la conseguente perdita del messaggio originario del Vangelo. (Ci piace ricordare il movimento dei Patarini, a Milano, che diede anche l’avvio alla nascita della rivendicazione dell’autonomia della città rispetto all’Impero). Di fronte al rischio per le stesse gerarchie ecclesiastiche di perdere l’egemonia culturale che sino ad allora avevano gelosamente conservato “estirpando” dal cattolicesimo ogni forma di messa in discussione dell’autorità della Chiesa di Roma, si cominciò dapprima a colpire l’eresia dove essa si annidava: ne è un esempio, come visto, la crociata contro gli Albigesi.

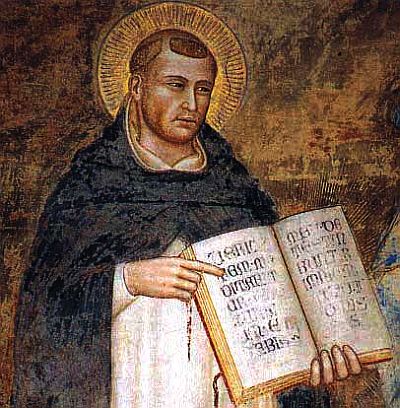

Ma le esigenze che si erano sviluppate e avevano portato l’intera società europea, a cavallo tra l’Alto e Basso Medioevo a creare un nuovo modo di vivere e prospettare la società, non possono essere estirpate con la sola forza: se ne rende conto Innocenzo III (1160 – 1216) che preferisce da una pare combattere l’eresia a livello teologico offrendo l’incarico a Domenico di Guzman che, per far ciò, prende coscienza che è necessaria una profonda dottrina cristiana che si ottiene con uno studio atto a preparare predicatori che con le parole e l’esempio, riescano a portare la “verità” della Santa Madre Chiesa, laddove essa è messa in discussione (nasce cosi l’ordine dei Domenicani);

Beato Angelico: Domenico di Guzman

dall’altra combattere i “pauperismi” inserendoli all’interno della Chiesa stessa: a tale compito si serve della figura e ideologia di Francesco d’Assisi che propugna una vita “estrema”, basata sulla totale povertà e sulla parola di Dio e sull’imitazione della vita di Cristo. Ottenuta l’approvazione orale da Innocenzo III, il suo movimento, i Francescani, appunto, viene in seguito formalmente riconosciuto da Onorio III (1150 circa – 1227). Alla morte del fondatore tale movimento si divide a sua volta in spirituali e conventuali: i primi, volendo portare avanti in modo integrale gli insegnamenti di Francesco, cadono, in seguito, nell’eresia; i secondi, invece, si mostrano più inclini a provare un fruttuoso compromesso con la Chiesa.

Giotto: Onorio III approva la Regola di Francesco

Cultura religiosa

FRANCESCO D’ASSISI

Come già detto la cultura italiana nasce proprio intorno a queste grandi questioni storiche riguardanti la Chiesa, con la figura e l’opera di San Francesco. Nasce nel 1181 da un ricco mercante, ma già nel 1204 rinuncia al suo patrimonio e, dopo un periodo di solitudine, inizia la sua predicazione elaborando due Regole, la prima approvata da Innocenzo III e la seconda da Onorio III. Capace d’entrare nel cuore della povera gente, già immediatamente dopo la sua morte la sua figura diviene leggendaria: anche Dante Alighieri farà di lui un santo protagonista di un canto del Paradiso. Di lui possediamo una serie di scritti in latino. Ma l’opera più importante, quella con cui facciamo iniziare la letteratura nella nostra lingua è una prosa ritmata o lauda, composta, secondo la tradizione, per l’ultima parte, in punto di morte.

Francesco predica agli uccelli

LAUDES CREATURARUM

Altissimu, onnipotente, bon Signore,

tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.

Ad te solo, Altissimo, se konfano,

et nullu homo ène dignu te mentovare.

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,

spetialmente messor lo frate sole,

lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:

de te, Altissimo, porta significatione.

Laudatu si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:

in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,

per lo quale ale tue creature dài sustentamento.

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

ed ellu è bello et iocundo et robustoso et forte.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra,

la quale ne sustenta et governa,

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.

Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore,

et sostengo infirmitade et tribulatione.

Beati quelli ke-l sosterrano in pace,

ka da te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale,

dala quale nullu homo vivente pò skappare:

guai a cquelli ke morrano ne le peccata mortali;

beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,

ka la morte secunda no ’l farrà male.

Laudate et benedicete mi’ Signore, et rengratiate

e serviateli cum grande humilitate.

Altissimo, onnipotente e buon Signore / a te spettano la lode, la gloria e l’onore ed ogni benedizione. / A te solo altissimo, si confanno, / e nessun uomo è degno di pronunciare il tuo nome. // Che tu sia lodato, mio Signore, con tutte le tue creature, / specialmente fratello sole, / che rappresenta la luce del giorno e Tu ci illumini per mezzo suo. / Ed esso è bello, i suoi raggi sono molto splendenti: / simboleggia Te, o Altissimo. // Che tu sia lodato, mio Signore, per sorella luna e per le stelle / in cielo le hai create lucenti, preziose e belle. // Che tu sia lodato, mio Signore, per fratello Vento / e per l’aria sia quando è sereno che quando è nuvolo e in ogni tempo, / per mezzo della quale dai nutrimento alle creature. // Che tu sia lodato, mio signore, per sorella Acqua / la quale è molto utile e umile e preziosa e pura / Che tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, / con il quale illumini la notte: è bello, lieto, vigoroso e forte. // Che tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella la madre la Terra, / la quale ci nutre e alleva / e produce frutti diversi, fiori colorati ed erba. // Che tu sia lodato, mio Signore, per coloro che perdonano per amor tuo / e sopportano malattie e sofferenze. // Beati coloro che sopporteranno in pace / che da te, Altissimo, saranno salvati. // Che tu sia lodato, mio signore, per nostra sorella morte corporale, / alla quale nessun uomo vivo può sfuggire: / guai a coloro che morranno nel peccato mortale; / beati quelli che troverà nella tua santissima volontà / perché non saranno colpiti dalla condanna eterna. // Lodate e benedite il mio Signore, / ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.

E’ questo un testo che ha presentato alcuni problemi critici sia riguardo il modo di “collocarlo” che il dettato vero e proprio. Per il primo punto, ad esempio, la differenza che vi è tra una preghiera e il testo di Francesco è nell’umanizzazione che qui si compie. Tutte le Creature ricordate da Francesco hanno senso non in sé ma in quanto utili all’uomo. E’ proprio sull’uomo si fondano le ultime strofe, ribadendo la sua libertà di scelta, ma che avrà conseguenze sul piano divino.

Ancora di difficile spiegazione è il per, che dal propter latino può assumere valore causale, o, dal par francese, valore d’agente. Ma oggi sembra prevalere il senso mediale, cioè porre l’uomo tra le creature e Dio e fare di esso un lodatore del Signore attraverso le creature, nella loro essenza che, come già detto, è utile all’uomo stesso.

- Nonostante l’intento di Francesco sia di “comunicare” alle persone semplici l’amore di Dio, la sua laude rivela un tessuto colto dovuto:

- ripresa dai Salmi e Cantici della Sacra Scrittura;

- l’utilizzo dell’anafora Laudato sì, mi Signore in tutte le strofe del testo ad eccezione della prima e l’ultima;

- Rime stelle / belle, rengratiate / humiltate… la cadenza ritmica ed i latinismi, grazie anche all’assonanza che permette alle parole poste alla fine di ogni verso di somigliarsi nel vocalismo e nella tonalità.

Gentile da Fabriano: Le stimmate di San Francesco (1420)

JACOPONE DA TODI

Jacopone quando nasce (tra il 1230 e il 1235) quando Francesco è già morto. Si narra che egli abbia fatto da giovane vita spensierata e gaudente e che la sua repentina conversione sia dovuta alla moglie che, durante una festa, cadendo dal pavimento al piano sottostante, venne scoperta con il cilicio indosso. Entra, nel 1278, nei Francescani come frate minore e s’inserisce tra gli Spirituali, assumendone gli aspetti più forti e radicali. Capace osservatore della realtà “politica” della Chiesa, guarda con attenzione l’elezione di Celestino V, ma, alla sua abdicazione a favore di Bonifacio VIII, la cui elezione ritiene illegittima, dà sfogo a tutta la sua rabbia, ottenendone in cambio il carcere e la scomunica. Dopo aver trascorso anni durissimi in cella, ottiene il perdono da Benedetto XI nel 1303. Ritiratosi in monastero, dopo tre anni, muore.

Ritratto di Jacopone

La poesia di Jacopone s’inserisce in quel filone, che prenderà appunto il nome di lauda, che si mostrava particolarmente diffuso in tutto il centro Italia. Essa prende la forma della ballata, come dice la parola stessa, lirica musicata, estremamente efficace per veicolare messaggi religiosi a livello popolare. Le laudi del poeta umbro differiscono notevolmente dalla preghiera/poesia di Francesco, pur condividendone i principi fondamentali: vi è in lui una forte radicalizzazione sia riguardante i temi politici, che quelli corporei e/o spirituali. Infatti, pur diverse nel contenuto, il suo laudario (abbiamo 96 opere di Jacopone) è tutto centrato intorno al purismo religioso. Quando troviamo infatti una lode politica, come ad esempio Che farai, Pier dal Morrone? (rivolta a Celestino V) o in Jubelo del core e ancora in O signor, per cortesia, troviamo in esse un unico motivo ispiratore: la purezza religiosa.

QUE FARAI, PIER DAL MORRONE?

Que farai, Pier dal Morrone?

Èi venuto al paragone.

Vederimo el lavorato,

ché en cella hai contemplato.

S’è ’l monno de te engannato,

séquita maledezzone.

La tua fama alta è salita

en molte parte n’è gita:

se te sozzi a la finita,

ai bon’ sirai confusïone.

Como segno a saietta,

tutto lo monno a te affitta:

se non ten’ belancia ritta,

a Deo ne va appellazione.

Si se’ auro, ferro o rame,

provàrite en esto esame;

quign’ hai filo, lana o stame,

mustàrite en esta azzone.

Questa corte è una fucina

che ’l bon auro se ce affina:

s’ello tene altra ramina,

torna ’n cennere e ’n carbone.

Se l’ofizio te deletta,

nulla malsania è più enfetta,

e ben è vita maledetta

perder Dio per tal boccone.

Granne ho avuto en te cordoglio

como t’escìo de bocca: «Voglio»,

ché t’ hai posto iogo en coglio

che t’ è tua dannazïone.

Quanno l’omo vertüoso

è posto en loco tempestoso,

sempre ’l trovi vigoroso

a portar ritto el gonfalone.

Grann’ è la tua degnetate,

non è men la tempestate,

grann’ è la tua varïetate

che trovari en tua mascione.

Ritratto di Celestino V

Che farai Pietro Angelieri da Isernia, eremita sul monte Morrone (futuro Celestino V) / è giunto per te il momento della prova. // Vedremo il tuo operato / che hai meditato nella cella del convento. / Se il mondo sarà ingannato da te / seguirà una maledizione. // La tua notorietà ti ha innalzato / è andata in tutti i luoghi: / se alla fine ti sporcherai / per i buoni creerai confusione. // Come bersaglio di una freccia / tutto il mondo ti guarda: / se non terrai dritta la bilancia della giustizia / sarai chiamato in giudizio da Dio. // Se sei oro, ferro o rame / lo potrai mostrare con questo esame / che tipo di stoffa hai, di filo, di lana grezza o di lana pettinata, / lo mostrerai con questa azione. // Questa corte è una fucina / nella quale l’oro pregiato viene raffinato. / Se quello possiede un sovrappiù di rame / si trasforma in cenere e in carbone. // Se ti piace l’ufficio papale / nessuna lebbra è più infetta, / ed è veramente vita maledetta / perdere Dio a causa di tale cibo. // Grande dispiacere ho provato per te / quando t’uscì di bocca “Voglio” (ad indicare l’accettazione papale) / perché ti sei posto un giogo sul collo / che sarà la tua dannazione. // Quando l’uomo di valore / è posto nella tempesta / lo trovi sempre forte e virtuoso / nel sorreggere il gonfalone. // Grande è la tua dignità, non minore è la tempesta; / grande è la varietà di persone che troverai nella tua casa.

In questa ballata il primo passo quello che si nota è l’incalzare del discorso che si fa sempre più stringente nell’indicare a Celestino V che se si prende un impegno questo è da rispettare con tutta la vigoria di un uomo che, scegliendo un incarico, sceglie anche l’energia con cui lo deve svolgere. Da qui “il cordoglio” di Jacopone, che sa, forse, dell’incapacità di Pietro e di come il mondo papale sia pieno di corruzione e di arroganza. Da qui quella rabbia mista a pessimismo di questo testo.

O SEGNOR, PER CORTESIA

Lebbroso con campanella (Miniatura)

O Segnor, per cortesia,

manname la malsania,

A me la freve quartana,

la contina e la terzana,

la doppia cotidïana

co la granne etropesia.

A me venga mal de denti,

mal de capo e mal de ventre,

a lo stomaco dolor pognenti,

e ’n canna la squinanzia.

Mal degli occhi e doglia de fianco

e l’apostema dal canto manco;

tiseco ma ionga en alco

e d’onne tempo la fernosia.

Aia ’l fecato rescaldato,

la milza grossa, el ventre enfiato,

lo polmone sia piagato

con gran tossa e parlasia.

A me vegna le fistelle

con migliaia de carvoncigli,

e li granchi siano quilli

che tutto repien ne sia.

A me vegna la podagra,

mal de ciglio sì m’agrava;

la disenteria sia piaga

e le morroite a me se dia.

A me venga el mal de l’asmo,

iongasece quel del pasmo,

como al can me venga el rasmo

ed en bocca la grancìa.

A me lo morbo caduco

de cadere en acqua e ’n fuoco,

e ià mai non trovi luoco

che io affritto non ce sia.

A me venga cechetate,

mutezza e sordetate,

la miseria e povertate,

e d’onne tempo en trapparia.

Tanto sia el fetor fetente,

che non sia null’om vivente

che non fugga da me dolente,

posto ’n tanta ipocondria.

En terrebele fossato,

ca Riguerci è nomenato,

loco sia abbandonato

da onne bona compagnia.

Gelo, granden, tempestate,

fulgur, troni, oscuritate,

e non sia nulla avversitate

che me non aia en sua bailia.

La demonia enfernali

sì me sian dati a ministrali,

che m’essercitin li mali

c’aio guadagnati a mia follia.

Enfin del mondo a la finita

sì me duri questa vita,

e poi, a la scivirita,

dura morte me se dia.

Aleggome en sepoltura

un ventre de lupo en voratura,

e l’arliquie en cacatura

en espineta e rogaria.

Li miracul’ po’ la morte:

chi ce viene aia le scorte

e le vessazione forte

con terrebel fantasia.

Onn’om che m’ode mentovare

sì se deia stupefare

e co la croce signare,

che rio scuntro no i sia en via.

Signor mio, non è vendetta

tutta la pena c’ho ditta:

ché me creasti en tua diletta

e io t’ho morto a villania.

O Signore, per cortesia, / mandami la lebbra. // Mandami la febbre quartana, / la febbre continua e quella terzana, / quella che provoca due attacchi al giorno, / con la grande idropisia. // Mi venga il mal di denti, / mal di testa e mal di pancia, / allo stomaco dolori acuti, / e nella gola l’angina. // Mal di occhi e dolori ai fianchi / e l’ascesso al fianco sinistro; / e mi sopraggiunga la tisi da qualche parte / e sempre la frenesia, il delirio. // Che io abbia il fegato infiammato, / la milza grossa, il ventre gonfio, / il polmone sia afflitto da piaghe / con grande tosse e paralisi. // Mi vengano le fistole / con migliaia di foruncoli, / e i tumori siano tanti / e che io ne sia tutto pieno. // Mi venga la gotta, / il male agli occhi mi metta in pericolo di vita; / la dissenteria sia una piaga / e le emorroidi si diano a me. // A me venga l’asma, / e vi si aggiunga l’angina pectoris, / come al cane anche a me venga la rabbia / e in bocca le ulcere. // Mi venga l’epilessia, / di cadere in acqua e in fuoco, / e io non trovi mai luogo / che io non sia afflitto. // Mi venga la cecità, / mutismo e sordità, / la miseria e la povertà, / e nel tempo il rattrappimento. // Sia tanto il fetore / che non ci sia nessun uomo vivente / che non fugga da me dolente, /posto di fronte a tanta infermità. // Nel terribile fossato, / come Riguerci, (località in cui venivano abbandonati i malati incurabili) / là io sia abbandonato / da tutte le persone. // Gelo, grandine, tempesta, / fulmini, tuoni, oscurità / e non ci sia nulla / che non mi abbia in sua balìa. / Le pene infernali / siano date a me come servitori, / che mi infliggano i mali /che mi sono meritato con la mia follia. // Che possa soffrire fino alla fine del mondo, / finché dura la mia vita, /e poi al momento della morte / questa mi sia data dura, / mi scelgo come tomba / un ventre di lupo che mi abbia divorato, / e le mie reliquie siano ciò che / dal lupo sarà stato defecato tra spine e rovi. // I miracoli da me compiuti dopo la morte siano: / chi viene sulla mia sepoltura / sia perseguitato da una schiera di spiriti maligni / con terribili visioni. // Chiunque mi oda menzionare / deve inorridire / e farsi il segno della croce, / in modo da non fare cattivi incontri. // Signore mio, non è una espiazione sufficiente questa / per tutta la pena e la colpa che ho: /perché Tu mi hai creato per amore, / ed io ti ho ucciso per la mia folle ingratitudine.

Da un uomo così radicale nei suoi temi, non potevamo aspettarci che un disprezzo del corpo, cioè una vera e propria voluptas dolendi che permetta all’uomo di ritrovare appieno la purezza di un’anima completamente rivolta al Signore. Da qui il profondo contemptus mundi tipico degli spirituali e soprattutto di quella frangia tra di essi che aderì, più o meno contemporaneamente, alla setta dei flagellanti. A caratterizzare tale testo sono soprattutto due peculiarità:

- espressivismo linguistico: il nostro usa un linguaggio fortemente “realistico e ripugnante” a disegnare il suo discorso;

- capovolgimento ideologico della coeva poesia cortese: O Segnor, per cortesia, dove al concetto di cortesia fa da contrasto e io t’ho morto a villania, il concetto di villania, significativamente al primo e all’ultimo verso.

O IUBELO DEL CORE

O iubelo del core,

che fai cantar d’amore!

Quanno iubel se scalda,

sì fa l’omo cantare;

e la lengua barbaglia

e non sa che parlare:

dentro non pò celare,

tant’è granne ’l dolzore.

Quanno iubel è acceso,

sì fa l’omo clamare;

lo cor d’amor è appreso,

che nol pò comportare:

stridenno el fa gridare,

e non virgogna allore.

Quanno iubelo ha preso

lo core ennamorato,

la gente l’ha ’n deriso,

pensanno el suo parlato,

parlanno esmesurato

de che sente calore.

O iubel, dolce gaudio

ched entri ne la mente,

lo cor deventa savio,

celar suo convenente;

non pò esser soffrente

che non faccia clamore.

Chi non ha costumanza

te reputa ’mpazzito,

vedenno esvalïanza

com’om ch’è desvanito;

dentr’ha lo cor ferito,

non se sente da fore.

O grido di gioia del cuore, / che fai cantar d’amore! // Quando la gioia si scalda, / così fa cantare / e la lingua balbetta, / e non sa più cosa dire /dentro non può nascondere / quanto è intensa la dolcezza! // Quando la gioia si è accesa / così fa gridare, / il cuore è così infiammato d’amore, / che non si può più sopportare; / stridendo, lo fa gridare / e non si vergogna allora. // Quando il giubilo ha infiammato / il cuore innamorato, / la gente lo deride, / pensando al modo in cui si esprime, / poiché parla senza misura / di ciò di cui sente calore. // O giubilo, dolce piacere / che sei nella mia mente / il cuore diventa saggio / nel nascondere la sua condizione, / ma non può sopportare / di non gridare di gioia. // Chi non ha esperienza / ti reputa impazzito, / vedendo il tuo comportamento anomalo /come se si fosse impazziti. / Dentro ha il cuore ferito (lacerato dall’esperienza mistica) / non ha percezione di ciò che accade all’esterno.

Se la sofferenza del corpo deve portare all’annullamento di sé, lo stesso avviene per troppa gioia, che contiene in sé il concetto, che diventerà poi classico dell’inesprimibilità. Egli infatti procede attraverso un climax che contiene sempre in sé l’idea di non poter affermare la gioia: dapprima la lingua balbetta e non sa che dire, poi il gridare per infine provocare un vero e proprio clamore, il tutto vissuto in una sfera emozionale, al di là di ogni logica, arrivando così a dare la propria visione dell’amore mistico verso Dio.

Ma dove egli riesce a dare il meglio di sé è proprio quando esce di sé, per osservare il dolore di chi, perdendo Cristo, perde un figlio:

La disperazione di Maria in un fotogramma del film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pasolini

IL PIANTO DELLA MADONNA

Nunzio

Donna del paradiso,

lo tuo figliolo è priso,

Jesu Cristo beato.

Accurre, donna, e vide

che la gente l’allide!

credo che ’llo s’occide,

tanto l’on flagellato.

Madonna

Como esser porrìa

che non fece mai follia,

Cristo, la speme mia,

om’ l’avesse pigliato?

Nunzio

Madonna, egli è traduto,

Juda sì l’ha venduto

trenta denar n’ha ’vuto,

fatto n’ha gran mercato.

Madonna

Succurri, Magdalena,

gionta m’è adosso piena!

Cristo figlio se mena,

como m’è annunziato.

Nunzio

Succurri, Donna, aiuta!

ch’al tuo figlio se sputa

e la gente lo muta,

hanlo dato a Pilato.

Madonna

O Pilato, non fare

lo figlio mio tormentare,

ch’io te posso mostrare

como a torto è accusato.

Popolo

Crucifige, crucifige!

Omo che se fa rege,

secondo nostra lege,

contradice al senato.

Madonna

Priego che ’entendàti,

nel mio dolor pensàti;

forsa mò ve mutati

de quel ch’avete pensato.

Popolo

Tragon fuor li ladroni

che sian suoi compagnoni.

De spine se coroni!

ché rege s’è chiamato.

Madonna

O figlio, figlio, figlio!

figlio, amoroso giglio,

figlio, chi dà consiglio

al cor mio angustiato?

Figlio, occhi giocondi,

figlio, co’ non respondi ?

figlio, perché t’ascondi

dal petto o’ se’ lattato ?

Nunzio

Madonna, ecco la cruce,

che la gente l’aduce,

ove la vera luce

dèi essere levato.

Madonna

O croce, que farai?

el figlio mio torrai?

e che ce aponerai

ché non ha en sé peccato?

Nunzio

Succurri, piena de doglia,

ché ’l tuo figliol se spoglia;

e la gente par che voglia

che sia en croce chiavato.

Madonna

Se glie tollete ’l vestire,

lassàtelme vedire

come ’l crudel ferire

tutto l’ha ’nsanguinato.

Nunzio

Donna, la man gli è presa

e nella croce è stesa,

con un bollon gli è fesa,

tanto ci l’on ficcato!

L’altra mano se prende,

nella croce se stende,

e lo dolor s’accende,

che più è multiplicato.

Donna, li piè se prenno

e chiavèllanse al lenno,

onne iontura aprenno

tutto l’han desnodato.

Madonna

Ed io comencio el corrotto.

Figliolo, mio deporto,

figlio, chi me t’ha morto,

figlio mio delicato?

meglio averìen fatto

che ’l cor m’avesser tratto,

che, nella croce tratto,

starce descilïato.

Cristo

Mamma, o’ sei venuta ?

mortal me dài feruta,

ché ’l tuo pianger me stuta,

ché ’l veggio sì afferrato.

Madonna

Figlio, che m’agio anvito,

figlio, patre e marito,

figlio, chi t’ha ferito?

figlio, chi t’ha spogliato?

Cristo

Mamma, perché te lagni?

voglio che tu remagni,

che serve i miei compagni

ch’al mondo agio acquistato.

Madonna

Figlio, questo non dire,

voglio teco morire,

non me voglio partire,

fin che mò m’esce il fiato.

Ch’una agiam sepultura,

figlio de mamma scura,

trovarse en affrantura

mate e figlio affogato.

Cristo

Mamma col core affetto,

entro a le man te metto

de Joanne, mio eletto;

sia il tuo figlio appellato.

Joanne, esta mia mate

tollela en caritate

aggine pietate

ca lo core ha forato.

Madonna

Figlio, l’alma t’è uscita,

figlio de la smarrita,

figlio de la sparita,

figlio attossicato!

Figlio bianco e vermiglio,

figlio senza simiglio

figlio a chi m’appiglio ?

figlio, pur m’hai lassato.

Figlio bianco e biondo,

figlio, volto iocondo,

figlio, perché t’ha el mondo,

figlio, così sprezato?

Figlio, dolce e piacente,

figlio de la dolente,

figlio, hatte la gente

malamente treattato!

O Joanne, figlio novello,

morto è lo tuo fratello,

sentito aggio ’l coltello

che fo profetizzato.

Che morto ha figlio e mate

de dura morte afferrate,

trovarse abracciate

mate e figlio a un cruciato.

NUNZIO: Maria, Signora del Paradiso, tuo figlio, il beato Gesù Cristo è stato arrestato. Corri, donna, e guarda come lo maltrattano: credo l’uccideranno, tanto l’hanno flagellato! MADONNA: Come può essere stato arrestato Cristo, la mia speranza, dal momento che non ha fatto niente di male? NUNZIO: Madonna, è stato tradito: Giuda l’ha venduto e l’ha venduto a poco, in cambio di trenta denari. MADONNA: Aiutami, Maddalena, in questo terribile momento: conducono a morte mio figlio, come mi era stato profetizzato. NUNZIO: Corri, donna, a portare il tuo aiuto, perché sputano a tuo figlio e l’hanno portato via, l’hanno consegnato a Pilato. MADONNA: O Pilato, non fare tormentare mio figlio, perché ti posso dimostrare che è accusato a torto. POPOLO: Crocifiggetelo, crocifiggetelo! Chi si proclama re, secondo la nostra legge, si mette contro il Senato. MADONNA: Vi prego, ascoltatemi e pensate al mio dolore: forse allora cambierete opinione. POPOLO: Trasciniamo fuori i ladroni, che siano suoi compagni, sia incoronato di spine, perché si è chiamato re! MADONNA: O figlio, figlio, figlio, figlio, giglio d’amore, figlio, chi può consolare il mio cuore angosciato? Figlio dagli occhi ridenti, figlio perché non rispondi? Figlio, perché ti nascondi al petto che ti ha allattato? NUNZIO: Madonna, ecco che la gente lo porta alla croce, su cui la vera luce del mondo deve essere innalzata. MADONNA: O croce, che cosa farai? Prenderai mio figlio? Come potrai punire chi in sé non ha peccato? NUNZIO: Soccorri, piena di dolore, perché spogliano tuo figlio: pare che la gente voglia che sia crocifisso. MADONNA: Se gli togliete i vestiti, lasciatemi vedere come le crudeli ferite l’hanno tutto insanguinato. NUNZIO: Donna, gli hanno preso la mano e l’hanno stesa sulla croce, gliel’hanno trapassata con un chiodo, tanto l’hanno martellato. Ora prendono l’altra mano e la stendono sulla croce, il dolore si accende, moltiplicandosi ancora di più. Donna gli prendono i piedi e li inchiodano al legno, gli hanno spaccato ogni giuntura snodandogli tutte le ossa. MADONNA: Io comincio il lamento funebre: figlio, gioia mia, figlio, chi ti ha ucciso, figlio mio squisitamente bello? Avrebbe fatto meglio a strapparmi il cuore che è stato messo in croce e vi sta sopra lacerato. CRISTO: Mamma, perché sei venuta? Mi dai una ferita mortale, perché il tuo pianto, che vedo così lancinante, mi uccide. MADONNA: Figlio, ne ho buon motivo, figlio, padre, marito! Figlio, chi ti ha ferito? Figlio, chi ti ha spogliato? CRISTO: Mamma, perché ti lamenti? Voglio che tu resti viva e che aiuti i compagni che ho avuto in questo mondo. MADONNA: Figlio, non dire, queste parole, voglio morire con te, non voglio allontanarmi dalla croce finché avrò vita. Voglio che siamo sepolti insieme, figlio di mamma sventurata; che si trovino nello stesso tormento la madre e il figlio soffocato! CRISTO: Mamma, dal cuore afflitto, ti metto nelle mani del mio diletto Giovanni, che sia chiamato tuo figlio. Giovanni, eccoti mia madre, prendila in carità filiale, abbine pietà, perché ha il cuore così spezzato. MARIA: Figlio, l’anima ti è uscita, figlio di me smarrita, figlio di me disfatta, figlio avvelenato! Figlio che eri bianco e vermiglio, figlio senza uguali, figlio, a chi m’aggrappo? Figlio, mi hai lasciato completamente! Figlio, che eri bianco e biondo, dal volto sorridente, figlio, perché il mondo, figlio, ti ha così disprezzato? Figlio che eri dolce e bello, figlio di me addolorata, figlio, la gente ti ha trattato con crudeltà! Giovanni, mio nuovo figlio, è morto tuo fratello, ora sento la ferita che fu profetizzata. Vorrei che morissero figlio e madre afferrati da un’unica morte, vorrei che morissero abbracciati la madre e il figlio appeso a una croce.

E’ questa una lauda dramatica, cioè una vero e proprio prodotto scritto per essere rappresentato durante le sacre rappresentazioni. Esso si può dividere in due grandi macrosequenze: nella prima si ha, attraverso le voci del Nunzio e del popolo e della stessa Madonna la descrizione della crocifissione; nella seconda, con le voci del Nunzio, di Cristo e, soprattutto della Madonna, si dà vita al lamento funebre, vero e proprio genere letterario, che qui viene costruito attraverso l’anafora della parola figlio. E’ tale parola a costituire il vero proprio nucleo della lauda: infatti, sia pur involontariamente, Jacopone sembra quasi desacralizzare la figura della Madonna per presentarla come una madre il cui dolore per la crocifissione di Cristo non è nient’altro che la dolorosa e inconsolabile morte del figlio.

Tutti i testi fin qui presentati di Jacopone hanno forma di ballata: essi sono costituiti da un numero vario di strofe in versi settenari. E’ presente ad inizio testo una ripresa di due versi (tre per la lauda dramatica) cui segue la strofe di versi con rima baciata ad eccezione dell’ultimo che rima con tutti gli ultimi versi di ogni strofa.

La politica imperiale

Gli elementi fortemente caratterizzanti la cultura medievale erano stati, come si sa, l’universalismo ecclesiastico e quello imperiale, le cui lotte per il predominio furono anche aspre, ma ambedue indirizzate a considerare il mondo un’unica realtà. Ma a mettere in crisi tale visione furono:

- la nascita, seppure in germe, di entità nazionali, nocciolo di quelle che in seguito diventeranno i moderni stati europei;

- il fallimento dell’idea universalistica imperiale con la sconfitta di Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano per mano della Lega Lombarda;

- il contrasto, sul piano politico e culturale, nonché le eresie che ne minavano l’autorità, che portarono la Chiesa ad una situazione sempre più difensiva (di cui sono testimonianza, appunto, l’approvazione dei Domenicani e Francescani).

Ritratto di Federico II (Miniatura del XIII sec.)

Tuttavia fu proprio in questo periodo che avvenne, se così si può dire, lo scontro tra queste due entità, soprattutto grazie alla figura straordinaria di Federico II. Quest’ultimo, infatti, figlio di Enrico VI (figlio del Barbarossa) e Costanza d’Altavilla (discendente del re di Sicilia), è lasciato, ancora piccolo, nelle mani del pontefice Innocenzo III, perché lo educhi. Morto il papa, a cui ha promesso di non riunire mai l’Impero con la Sicilia, viene meno all’impegno, entrando così in conflitto con i successori di Innocenzo III. Consapevole tuttavia che ormai l’Europa stessa rappresentasse un mondo completamente diverso a quello del suo avo Barbarossa, conduce in Italia meridionale una politica più o meno simile a quella dei grandi signori europei che, in lotta con la nobiltà, cercano di creare un vero e proprio nucleo statale. Federico attua questo progetto con le Costituzioni di Menfi (1231) in cui limita ogni forma particolaristica di potere, sia essa politica o ecclesiale. E’ evidente che tale presa di posizione lo mette in contrasto sia con la Chiesa che con i Comuni del Nord che, in quanto imperatore, voleva accettassero le sue Costituzioni. Tali attriti vengono inoltre rafforzati da atteggiamenti che sembrerebbero provocatori dell’imperatore: obbligato da Gregorio IX, successore di Onorio III a fare la crociata, dapprima vi disattende e poi la fa tramutandola in un vero e proprio viaggio diplomatico che gli permette di rinsaldare il suo potere in Oriente, d’essere nominato re di Gerusalemme e di avviare proficui scambi commerciali. Tale posizione lo mette proprio in urto con la Chiesa, che pensa bene di allearsi con i Comuni del Nord per deporlo. Si arriva così allo scontro: i Comuni avranno la meglio (di ciò accusa anche di tradimento il suo fidato consigliere Pier delle Vigne, episodio ricordato da Dante), catturando suo figlio Enzo; ma proprio mentre egli tenta di riprendere la lotta, si spegne per malattia nel 1250.

Scuola poetica siciliana

Sarà proprio Federico II a promuovere la produzione poetica nel regno di Sicilia: infatti a lui guardano gli intellettuali di quel periodo, come uomo che, profondamente innamorato della cultura, poteva in qualche modo farsi promotore di nuove esperienze che andassero al di là, anche per il conflitto che lo opponeva alla Chiesa, del predominio ecclesiastico su ogni processo intellettivo. Non bisogna dimenticare, infatti, che la scelta di Federico d’importare nei territori del Sud d’Italia l’esperienza trobadorica, accogliendo nel suo regno i poeti cacciati per la crociata contro gli Albigesi, rispondesse anche a ragioni di tipo “conflittuale” con la politica culturale dei papi.

L’elaborazione poetica dei Siciliani riprende, adattandoli, i temi della lirica provenzale; ma se tale esperienza non fu del tutto nuova nel nostro territorio, del tutto nuova fu invece la scelta linguistica: non si poetava più in lingua d’oc, ma in siciliano illustre (cioè depurato da ogni forma “rozza e volgare”).

Inoltre la Magna Curia federiciana riprendeva e replicava lo splendore delle corti provenzali, per cui potevano ben adattarsi i motivi che tale poesia aveva già elaborato. A dimostrazione di ciò basti pensare che fu proprio l’Imperatore a spingere il suo entourage a misurarsi con la poesia. Furono proprio i funzionari di corte ad impegnarsi in tale attività, cioè la gente colta, esperta nell’ars dictandi.

L’unico tema di questa scuola fu l’amore, interpretato secondo gli schemi che la poesia trobadorica aveva elaborato. Vengono accuratamente scartati temi alieni a quelli erotici, che mal potevano coniugarsi con l’accentramento politico e culturale di Federico. L’amore dei siciliani è visto in modo chiaramente laico: nessuna idea di peccato o di angelizzazione dell’elemento femminile. Quello che maggiormente denota la scuola siciliana rispetto a quella trobadorica è la mancanza di una metafora di tipo “sociale”: infatti vi è una maggiore idealizzazione e quindi psicologizzazione del processo amoroso.

Federico II con i poeti della sua scuola

JACOPO DA LENTINI

Vari sono i poeti di detta scuola: certamente uno dei più importanti è Jacopo da Lentini, di cui sappiamo solo che fu funzionario della corte e a cui s’iscrivono l’invenzione del sonetto e della canzone:

AMOR E’ UN DESIO CHE VEN DA CORE

Amor è un[o] desio che ven da core

per abondanza di gran piacimento;

e li occhi in prima genera[n] l’amore

e lo core li dà nutricamento.

Ben è alcuna fiata om amatore

senza vedere so ’namoramento,

ma quell’amor che stringe con furore

da la vista de li occhi ha nas[ci]mento:

che li occhi rappresenta[n] a lo core

d’onni cosa che veden bono e rio,

com’è formata naturalmente;

e lo cor, che zo è concepitore,

imagina, e [li] piace quel desio:

e questo amore regna fra la gente.

L’amore è un desiderio che viene dal cuore / per l’intensità del piacere / e sono gli occhi per primi a dare origine all’amore / e poi il cuore gli dà nutrimento. // Può accadere, qualche volta, che l’uomo si innamori / senza vedere la persona amata / ma quell’amore che stringe con passione / nasce dagli occhi e dalla vista; // perché gli occhi rappresentano al cuore / di ogni cosa che vedono le qualità buone o cattive / e come essa è per natura formata; // e il cuore che intende tutto ciò / immagina e desidera quel che gli piace / e questo amore regna tra la gente.

Come detto, Jacopo da Lentini è (o viene ritenuto tale) l’inventore del sonetto: componimento poetico di 14 versi endecasillabi. La rima di questo sonetto è variamente suddivisa tra le due quartine, in cui è presente una rima alternata e le due terzine in cui vi è una rima ripetuta. In questo sonetto è chiaro l’intento “scientifico-fisiologico”: infatti fa parte di una “tenzone” in cui vari poeti dibattono dell’amore. Sappiamo che la poesia trobadorica aveva teorizzato l’amore da lontano, quindi il sentimento in sé, al di là dell’oggetto amato (quindi apparenza, secondo la distinzione aristotelica); Jacopo da Lentini invece sottolinea la fisiologia del sentimento amoroso e come questo venga vissuto da colui che ama, (quindi come sostanza, sempre secondo la definizione aristotelica): all’inizio infatti viene ribadito il concetto secondo cui l’amore nasce dalla visione dell’oggetto amato, la cui immagine quindi nutre il cuore (e fa nascere il sentimento). Seppur non nega l’“amore di lontano” afferma con decisione che soltanto quello che prende attraverso la visione può essere vissuto con passione. Infatti gli occhi trasmettono al cuore tutto ciò che la natura ha posto nell’oggetto e il cuore prova piacere nel desiderio. Soltanto questo è l’amore che vive tra la gente.

Salvatore Fiume: Giacomo da Lentini (1985)

Importantissimo è anche il sonetto in cui vediamo, per la prima volta, la presenza della “donna angelicata”:

Poeta con Madonna

IO M’AGGIO POSTO IN CORE

Io m’ag[g]io posto in core a Dio servire,

com’io potesse gire in paradiso,

al santo loco ch’ag[g]io audito dire,

u’ si manten sollazzo, gioco e riso.

Sanza mia donna non vi vorria gire,

quella c’ha blonda testa e claro viso,

ché sanza lei non poteria gaudere,

estando da la mia donna diviso.

Ma non lo dico a tale intendimento,

perch’io pec[c]ato ci volesse fare;

se non veder lo suo bel portamento

e lo bel viso e ’l morbido sguardare:

ché lo mi teria in gran consolamento,

veg[g]endo la mia donna in ghiora stare.

Io mi sono proposto di servire Dio, / affinché io possa andare in Paradiso / nel santo luogo dove, come ho sentito dire / durano eternamente il sollazzo, il gioco e il riso. // Ma senza la mia donna non ci vorrei andare / quella cha ha capelli biondi e volto luminoso / perché senza di lei non potrei gioire / stando diviso dalla mia donna. // Ma non lo dico con l’intenzione / perché io voglia fare peccato con lei / se non per vedere il suo portamento // il bel viso ed il dolce sguardo / che mi terrebbe in grande consolazione / vedendo la mia donna essere nella “gloria” di Dio.

L’intero sonetto è strutturato con rime alternate, secondo la schema ABAB ABAB CDC DCD. Si noti la rima siciliana tra il verso 5 e il 7. E’ questo un testo dove vediamo mescolarsi, forse in forma “blasfema”, la figura femminile e Dio. Infatti già nel primo verso il poeta afferma di voler “servire” Dio: ma “servire”, il “servaggio” appunto è un termine tratto dalla poesia cortese, con cui si voleva sottolineare la sottomissione dell’uomo a Dio. Ancora, il paradiso come luogo in cui si “mantiene sollazzo, gioco e riso” che è il modo in cui si disegna l’eleganza e l’edonismo che si vive nella corte federiciana. Date le premesse è evidente pertanto che la “blonda testa e claro viso” (terminologia cortese) non può essere quello della bellissima signora che, stando “in ghiora” (termine popolare), viene paragonata alle bellezze angeliche: straordinaria mescolanza di amor sacro e amor profano.

Ancora un rapporto, stavolta artistico, tra l’innamoramento e la pittura in una canzonetta tra le più celebrate di Jacopo da Lentini:

Poeti della corte fridericiana

MERAVIGLIOSAMENTE

Meravigliosamente

un amor mi distringe,

e mi tene ad ogn’ora.

Com’om, che pone mente

in altro exemplo pinge

la simile pintura,

così, bella, facc’eo,

che ’nfra lo core meo

porto la tua figura.

In cor par ch’eo vi porti,

pinta come parete,

e non pare di fore.

O Deo, co’ mi par forte

non so se lo sapete,

con’ v’amo di bon core;

ch’eo son sì vergognoso

ca pur vi guardo ascoso,

e non vi mostro amore.

Avendo gran disio,

dipinsi una pintura,

bella, voi simigliante,

e quando voi non vio

guardo ’n quella figura,

e par ch’eo v’aggia avante;

sì com om che si crede

salvarsi per sua fede,

ancor non veggia inante.

Al cor m’arde una doglia,

com’om che ten lo foco

a lo suo seno ascoso,

e quanto più lo ’nvoglia,

allora arde più loco,

non pò star incluso:

similemente eo ardo,

quando pass’e non guardo

a voi, vis’ amoroso.

S’eo guardo, quando passo,

inver’ voi no mi giro,

bella, per risguardare;

andando, ad ogni passo

getto un gran sospiro

ca facemi ancosciare;

e certo bene ancoscio,

c’a pena mi conoscio,

tanto bella mi pare.

Assai v’aggio laudato,

madonna, in tutte parti,

di bellezze c’avete.

Non so se v’è contato

ch’eo lo faccia per arti,

che voi pur v’ascondete:

sacciatelo per singa

zo ch’eo no dico a linga,

quando voi mi vedite.

Canzonetta novella,

va’ canta nuova cosa;

lèvati da maitino

davanti a la più bella,

fiore d’ogn’amorosa,

bionda più c’auro fino:

“Lo vostro amor, ch’è caro,

donatelo al Notaro

ch’è nato da Lentino”

In modo meraviglioso / un amore mi coinvolge / e mi possiede in ogni momento. / Come uno che osserva con attenzione / un modello e ne dipinge / la figura in modo conforme ad esso, / così, o bella donna, faccio io, / che nel mio cuore / porto la tua immagine. // Sembra che io vi porti nel cuore / dipinta come apparite / eppure ciò non si vede / all’esterno. / Oddio, come mi sembra crudele. / Non so se lo sapete / come io vi ami con cuore sincero / perché sono così timido / che vi guardo soltanto di nascosto / e non vi dimostro il mio amore. // Avendo un grande desiderio (di voi) / dipinsi un’immagine, / bella, che vi somiglia / e quando non vi vedo / guardo quell’immagine / e mi sembra di avervi davanti agli occhi / come chi crede / di salvarsi grazie alla sua fede / sebbene non veda nulla davanti a sé. // Nel cuore mi arde un intenso dolore, / come quello di chi tiene / il fuoco nascosto nel suo petto, / e quanto più lo avvolge / tanto più arde in quel punto / e non può stare rinchiuso, /allo stesso modo io ardo / quando passo e non guardo / voi, viso amoroso. // Se io guardo, quando passo / verso voi, non mi volto / o bella, per guardarvi di nuovo. / Mentre cammino, ad ogni passo / emetto un gran sospiro / che mi fa singhiozzare / e singhiozzo a ragione, / se stento a riconoscermi / tanto bella mi appari. // Vi ho lodato assai / o mia signora, in tutta / la bellezza che possedete. / Non so se vi è stato raccontato / che io faccia questo per finzione / dato che continuate a nascondervi. Apprendetelo per i gesti / quello che io non riesco a dirlo con le parole / quando voi mi vedrete. // O nuova canzonetta / va’ e canta il nuovo messaggio / alzati di mattino / davanti alla più bella / fiore di ogni donna amata / bionda più dell’oro prezioso: / «Il vostro amore, che è prezioso, donatelo al Notaio / che proviene da Lentini».

A livello retorico ci troviamo di fronte ad una canzonetta in settenari con rima abc abc per i primi 6 versi (la fronte). Come nel primo sonetto di Jacopo da Lentini, anche qui sembra si parli della “fenomenologia” dell’amore; tale fenomenologia si riflette, nonostante l’analisi dell’effetto dell’innamoramento, nella realizzazione di ciò che tale sentimento può produrre: l’immaginazione. Già nel primo verso, settenario, l’unica parola, “meravigliosamente”, non rimanda solamente al tema dello stupore per il sentimento che si prova, ma a quello di “guardare con meraviglia”, cioè dell’osservazione. Si badi, ad esempio, la sostituzione paritaria tra donna e immagine e quella tra innamoramento e gestualità; tutto sembra racchiudersi in un cerchio: il poeta innamorato vede la donna e si meraviglia; quindi non può guardarla più per timidezza e l’immagina e in questo “negare” lo sguardo, la donna deve cogliere l’amore di lui (lui guarda lei che guarda lui che non la guarda più per ritrosia e quindi ne è innamorato).

Ma la poesia siciliana, essendo una poesia di corte, non può esaurirsi nella perfezione formale con cui si tratteggia il sentimento dell’amore. Spesso lo stesso amore può assumere caratteristiche più “realistiche”, atte a spronare la corte stessa al riso e al divertimento, segnando il profondo distacco tra l’amore cortese ed una villanella, cioè l’amore tra un giullare ed una contadina:

Busto marmoreo di Ciullo (Cielo) d’Alcamo a Palermo

CIELO D’ALCAMO

ROSA FRESCA AULENTISSIMA

«Rosa fresca aulentis[s]ima ch’apari inver’ la state,

le donne ti disiano, pulzell’ e maritate:

tràgemi d’este focora, se t’este a bolontate;

per te non ajo abento notte e dia,

penzando pur di voi, madonna mia».

«Se di meve trabàgliti, follia lo ti fa fare.

Lo mar potresti arompere, a venti asemenare,

l’abere d’esto secolo tut[t]o quanto asembrare:

avere me non pòteri a esto monno;

avanti li cavelli m’aritonno».

«Se li cavelli artón[n]iti, avanti foss’io morto,

ca’n is[s]i [sí] mi pèrdera lo solacc[i]o e ’l diporto.

Quando ci passo e véjoti, rosa fresca de l’orto,

bono conforto dónimi tut[t]ore:

poniamo che s’ajúnga il nostro amore».

«Che ’l nostro amore ajúngasi, non boglio m’atalenti:

se ci ti trova pàremo cogli altri miei parenti,

guarda non t’ar[i]golgano questi forti cor[r]enti.

Como ti seppe bona la venuta,

consiglio che ti guardi a la partuta».

«Se i tuoi parenti trova[n]mi, e che mi pozzon fare?

Una difensa mèt[t]onci di dumili’ agostari:

non mi toc[c]ara pàdreto per quanto avere ha ’n Bari.

Viva lo ‘mperadore, graz[i’] a Deo!

Intendi, bella, quel che ti dico eo?»

«Tu me no lasci vivere né sera né maitino.

Donna mi so’ di pèrperi, d’auro massamotino.

Se tanto aver donàssemi quanto ha lo Saladino,

e per ajunta quant’ha lo soldano,

toc[c]are me non pòteri a la mano».

«Molte sono le femine c’hanno dura la testa,

e l’omo con parabole l’adímina e amonesta:

tanto intorno procazzala fin che·ll’ha in sua podesta.

Femina d’omo non si può tenere:

guàrdati, bella, pur de ripentere».

«K’eo ne [pur ri]pentésseme? davanti foss’io aucisa

ca nulla bona femina per me fosse ripresa!

[A]ersera passàstici, cor[r]enno a la distesa.

Aquístati riposa, canzonieri:

le tue parole a me non piac[c]ion gueri».

«Quante sono le schiantora che m’ha’ mise a lo core,

e solo purpenzànnome la dia quanno vo fore!

Femina d’esto secolo tanto non amai ancore

quant’amo teve, rosa invidïata:

ben credo che mi fosti distinata».

«Se distinata fósseti, caderia de l’altezze,

ché male messe fòrano in teve mie bellezze.

Se tut[t]o adiveníssemi, tagliàrami le trezze,

e consore m’arenno a una magione,

avanti che m’artoc[c]hi ’n la persone».

«Se tu consore arènneti, donna col viso cleri,

a lo mostero vènoci e rènnomi confleri:

per tanta prova vencerti fàralo volontieri.

Conteco stao la sera e lo maitino:

Besogn’è ch’io ti tenga al meo dimino».

«Boimè tapina misera, com’ao reo distinato!

Geso Cristo l’altissimo del tut[t]o m’è airato:

concepístimi a abàttare in omo blestiemato.

Cerca la terra ch’este gran[n]e assai,

chiú bella donna di me troverai».

«Cercat’ajo Calabr[ï]a, Toscana e Lombardia,

Puglia, Costantinopoli, Genoa, Pisa e Soria,

Lamagna e Babilonïa [e] tut[t]a Barberia:

donna non [ci] trovai tanto cortese,

per che sovrana di meve te prese».

«Poi tanto trabagliàsti[ti], fac[c]ioti meo pregheri

che tu vadi adomàn[n]imi a mia mare e a mon peri.

Se dare mi ti degnano, menami a lo mosteri,

e sposami davanti da la jente;

e poi farò le tuo comannamente».

«Di ciò che dici, vítama, neiente non ti bale,

ca de le tuo parabole fatto n’ho ponti e scale.

Penne penzasti met[t]ere, sonti cadute l’ale;

e dato t’ajo la bolta sot[t]ana.

Dunque, se po[t]i, tèniti villana».

«En paura non met[t]ermi di nullo manganiello:

istòmi ’n esta grorïa d’esto forte castiello;

prezzo le tuo parabole meno che d’un zitello.

Se tu no levi e va’tine di quaci,

se tu ci fosse morto, ben mi chiaci».

«Dunque vor[r]esti, vítama, ca per te fosse strutto?

Se morto essere déb[b]oci od intagliato tut[t]o,

di quaci non mi mòs[s]era se non ai’ de lo frutto

lo quale stäo ne lo tuo jardino:

disïolo la sera e lo matino».

«Di quel frutto non àb[b]ero conti né cabalieri;

molto lo disïa[ro]no marchesi e justizieri,

avere no’nde pòttero: gíro’nde molto feri.

Intendi bene ciò che bol[io] dire?

Men’este di mill’onze lo tuo abere».

«Molti so’ li garofani, ma non che salma ’nd’ài:

bella, non dispregiàremi s’avanti non m’assai.

Se vento è in proda e gírasi e giungeti a le prai,

arimembrare t’ao [e]ste parole,

ca de[n]tr’a ’sta animella assai mi dole».

«Macara se dolés[s]eti che cadesse angosciato:

la gente ci cor[r]es[s]oro da traverso e da·llato;

tut[t]’a meve dicessono: ’Acor[r]i esto malnato’!

Non ti degnara porgere la mano

per quanto avere ha ’l papa e lo sodano».

«Deo lo volesse, vitama, te fosse morto in casa!

L’arma n’anderia cònsola, ca dí e notte pantasa.

La jente ti chiamàrono: ’Oi perjura malvasa,

c’ha’ morto l’omo in càsata, traíta!’

Sanz’on[n]i colpo lèvimi la vita».

«Se tu no levi e va’tine co la maladizione,

li frati miei ti trovano dentro chissa magione.

[…] be·llo mi sof[f]ero pèrdinci la persone,

ca meve se’ venuto a sormonare;

parente néd amico non t’ha aitare».

«A meve non aítano amici né parenti:

istrani’ mi so’, càrama, enfra esta bona jente.

Or fa un anno, vítama, che ’ntrata mi se’ [‘n] mente.

Di canno ti vististi lo maiuto,

bella, da quello jorno so’ feruto».

«Di tanno ’namoràstiti, [tu] Iuda lo traíto,

como se fosse porpore, iscarlato o sciamito?

S’a le Va[n]gele júrimi che mi sï’ a marito,

avere me non pòter’a esto monno:

avanti in mare [j]ít[t]omi al perfonno».

Se tu nel mare gít[t]iti, donna cortese e fina,

dereto mi ti mísera per tut[t]a la marina,

[e da] poi c’anegàs[s]eti, trobàrati a la rena

solo per questa cosa adimpretare:

conteco m’ajo a[g]giungere a pec[c]are».

«Segnomi in Patre e ’n Filïo ed i[n] santo Mat[t]eo:

so ca non se’ tu retico [o] figlio di giudeo,

e cotale parabole non udi’ dire anch’eo.

Morta si [è] la femina a lo ’ntutto,

pèrdeci lo saboro e lo disdotto».

«Bene lo saccio, càrama: altro non pozzo fare.

Se quisso non arcòmplimi, làssone lo cantare.

Fallo, mia donna, plàzzati, ché bene lo puoi fare.

Ancora tu no m’ami, molto t’amo,

sí m’hai preso come lo pesce a l’amo».

«Sazzo che m’ami, [e] àmoti di core paladino.

Lèvati suso e vatene, tornaci a lo matino.

Se ciò che dico fàcemi, di bon cor t’amo e fino.

Quisso t’[ad]imprometto sanza faglia:

te’ la mia fede che m’hai in tua baglia».

«Per zo che dici, càrama, neiente non mi movo.

Intanti pren[n]i e scànnami: tolli esto cortel novo.

Esto fatto far pòtesi intanti scalfi un uovo.

Arcompli mi’ talento, [a]mica bella,

ché l’arma co lo core mi si ’nfella».

«Ben sazzo, l’arma dòleti, com’omo ch’ave arsura.

Esto fatto non pòtesi per null’altra misura:

se non ha’ le Vangel[ï]e, che mo ti dico ’Jura’,

avere me non puoi in tua podesta;

intanti pren[n]i e tagliami la testa».

«Le Vangel[ï]e, càrama? ch’io le porto in seno:

a lo mostero présile (non ci era lo patrino).

Sovr’esto libro júroti mai non ti vegno meno.

Arcompli mi’ talento in caritate,

ché l’arma me ne sta in sut[t]ilitate».

«Meo sire, poi juràstimi, eo tut[t]a quanta incenno.

Sono a la tua presenz[ï]a, da voi non mi difenno.

S’eo minespreso àjoti, merzé, a voi m’arenno.

A lo letto ne gimo a la bon’ora,

ché chissa cosa n’è data in ventura».

Trovatore e donzella

Rosa fresca profumatissima che appari verso estate, le donne ti desiderano, giovani e maritate: tirami fuori da questi fuochi, se è tua volontà. Per te non ho pace notte e giorno, pensando sempre a voi, mia Signora. // Se ti tormenti per me, la follia te lo fa fare. Potresti rompere con l’aratro il mare, e seminare il vento, potresti riunire tutte le ricchezze del mondo: non mi potresti avere però in questo modo. Piuttosto mi taglio i capelli [mi faccio monaca]. // Se ti tagli i capelli, prima io vorrei esser morto, perché con essi io perderei la mia consolazione e il mio diletto. Quando passo da casa tua e ti vedo, rosa fresca dell’orto, ogni volta mi dai un buon conforto: facciamo sì che il nostro amore si congiunga. // Che questo nostro amore si unisca non voglio che mi piaccia. Se qui ti trova mio padre con gli altri miei parenti, guarda che non ti colgano questi buoni corridori [perché t’inseguiranno]. Come ti fu facile venire qui, ti consiglio di stare attento alla partenza. // Se mi trovano i tuoi parenti, che mi posson fare? Ci metto una difesa di duemila augustali. Non mi toccherà tuo padre per quanta ricchezza c’è in Bari. Viva l’Imperatore, grazie a Dio! Capisci, bella, quel che dico. // Tu non mi lasci vivere né di sera né di mattina. Sono donna di grande ricchezza [di bisanti d’oro bizantini e di monete arabe]. Se pur tu mi donassi tutto quanto ha il Saladino, e per aggiunta quanto ha il Soldano, tu non mi potresti toccare neppure con la mano. // Ci sono molte femmine che hanno la testa dura, e l’uomo con le parole le domina e le persuade; tanto intorno le dà la caccia finché non l’ha in suo potere. La femmina non si può difendere in alcun modo dall’uomo: guardati, bella, dal dovertene pentire. // Dovermene io pentire? Possa io morire, prima che qualche donna onesta possa essere rimproverata a causa mia! Ieri sera sei passato correndo a cavallo. Perciò riposati adesso, canterino; le tue parole non mi piacciono affatto. // Quanti sono gli schianti che m’hai messo nel cuore, e solo pensandoti, il giorno quando vado fuori! Nessuna femmina di questo mondo ho ancora mai amato quanto te, rosa invidiata; son certo che mi sei destinata dal cielo. // Se fossi destinata a te scenderei troppo dalla mia altezza, perché le mia bellezza sarebbe sprecata se data a te. Se mi dovesse avvenire una tal disgrazia, mi taglierò le trecce, e mi farò suora in un monastero, prima ancora che tu mi tocchi nella persona. // Se ti fai suora, donna dal viso chiaro, verrò al monastero e mi farò frate: per piacerti in questa prova lo farò volentieri. Starò con te la sera e il mattino: a tutti i costi dovrò farti mia. // Ohimè, misera tapina, com’è triste il mio destino! Gesù Cristo, l’Altissimo, del tutto è adirato con me; mi hai fatto nascere per darmi in mano a un tal bestemmiatore! Cerca nel mondo, che è assai grande; [certo] troverai una donna più bella di me. // Ho già cercato in Calabria, Toscana e Lombardia, in Puglia, Costantinopoli, Genova, Pisa e in Siria, in Germania, a Babilonia e in Africa del nord; mai ho trovato una donna tanto cortese: e per questo ti ho scelta come mia sovrana. // Poiché ti sei tanto affaticato [in questa ricerca] ti faccio una preghiera: che tu vada a domandarmi a mia madre e a mio padre. Se acconsentono a darmiti in sposa, portami al monastero, e sposami davanti alla gente, e poi farò ciò che vuoi. // Di ciò che dici, vita mia, niente ti vale, poiché delle tue storie non ne parlo nemmeno più. Pensasti di mettere le penne, ma ti son cadute le ali; e ti ho dato il colpo di grazia. Dunque, se puoi, continua a essere villana. // Non mi far paura con i tuoi stratagemmi: me ne sto in gloria in questo forte castello; considero le tue parole meno di quelle di un fanciullo. Se tu non ti levi e te ne vai di qua, certo vorrei che fossi morto. // Dunque tu vorresti, vita mia, che per te io fossi distrutto? Anche se dovessi qui morire o sfregiato completamente, di qua non mi muoverei se non ho il frutto che sta nel tuo giardino: lo desidero dalla sera alla mattina. // Quel frutto non l’hanno avuto né conti né cavalieri; molto l’hanno desiderato marchesi e giudici regionali, ma non hanno potuto averlo: se ne sono andati molto adirati. Capisci quello che voglio dire? Ciò che tu hai è meno di mille once. // Molti sono i chiodi di garofano, ma non tanti da formare un gran peso: bella, non mi disprezzare se non provi prima. Se il vento è a prua e gira ti raggiungo sulla spiaggia, ti ricordo queste parole, poiché dentro queste animelle molto mi duole. // Almeno [magari] ti dolessi da cadere privo di sensi: la gente correrebbe da tutte le parti; tutti mi direbbero: “Soccorri questo malnato!”. Non mi degnerei di porgerti la mano nemmeno per quanto ha il Papa e il Sultano. // Dio lo volesse, vita mia, che io morissi in casa tua! L’arma ne sarebbe consolata, poiché delira giorno e notte. La gente ti chiamerebbe: “O malvagia spergiura, ché hai ucciso l’uomo in casa, traditora!”. Invece mi togli la vita senz’alcun bisogno di ferita. // Se non ti levi e te ne vai con la maledizione, i miei fratelli ti trovano dentro questa casa. Ammetto senza obiezione che tu perda la vita; [e] nessun parente o amico ti può aiutare. // A me non m’aiutano né parenti né amici: io sono forestiero, cara mia, tra questa buona gente. Or fa un anno, vita mia, che mi sei entrata in mente. Da quando ti ho vista in maggio, bella, da quel giorno son ferito [innamorato]. // Così tanto ti sei innamorato, tu Giuda traditore, come se fossi [io ?] porpora, o velluto scarlatto? Giurami sul Vangelo che vuoi sposarmi, non mi potrai avere in questo modo: prima mi getterei nel profondo del mare. // Se tu ti getti nel mare, donna cortese e fine, mi getterò dietro a te attraverso tutto il mare, e dopo che sei annegata, ti troverò sulla spiaggia solo per compiere questa cosa: con te voglio congiungermi per peccare. // Mi segno nel nome del Padre del Figlio e in quello di San Matteo: so che non sei eretico o giudeo, e codeste parole finora non le hai sentite dire. Se la femmina è morta in tutto e per tutto, ci perdi il sapore e il piacere. // Questo lo so bene, cara mia: altro non posso fare. Se questo non fai per me, lasciami cantare. Ti piaccia farlo, mia donna, ché certo lo puoi fare. Ancora tu non m’ami, e molto io ti amo, m’hai preso all’amo come un pesce. // So che m’ami, e io ti amo con cuore nobile. Alzati su e vattene, torna qui al mattino. Se fai ciò che dico, ti amo con cuore buono e prezioso. Questo ti prometto senza fallo: hai la mia promessa in tua balia. // Per quello che dici, cara mia, non mi muovo affatto. Prima prendi e scannami: prendi questo coltello nuovo. Si può far questo prima che si cuocia un uovo. Esaudisci il mio desiderio, amica bella, perché l’arma mi si rattrista con il cuore. // Questo lo so bene, l’arma ti duole, come l’uomo che arde. Questo non può essere fatto a nessun’altra condizione se non hai il Vangelo, affinché io ti dica “giura”, non puoi avermi in tuo potere; prima prendi e tagliami la testa. // Il Vangelo, cara mia? io lo porto con me: l’ho preso in chiesa (non c’era il prete). Sopra questo libro giuro di non tradirti mai. Esaudisci il mio desiderio per carità, ché l’arma me ne se sta in consunzione. // Mio signore, poiché hai giurato, io ardo tutta quanta. Sono alla tua presenza, da voi non mi difendo. Se io ti ho disprezzato, mercé, a voi mi arrendo. Andiamo a letto alla fine, perché questa cosa ci è per nostra buona sorte.

E’ questo un contrasto: per meglio dire una poesia dialogata in cui le strofe dispari corrispondono al discorso di lui, quelle pari a quello di lei. Ciò che colpisce non è tanto la narrazione (la donna passa dalla ritrosia all’intera accettazione dell’atto sessuale propostole dal giullare) quanto la forma, che è d’origine provenzale, e il linguaggio. Su quest’ultimo, infatti, dobbiamo notare che non abbiamo la differenza tra l’uomo e la donna (la cultura contro la semplicità), quanto la parità tra ambedue, che ha fatto dire, ad alcuni, che la lirica è realmente popolare. Ma parte del tessuto linguistico è mediato dalla poesia cortese, mescolata con detti e forme popolari: tutto ciò farebbe protendere più per una voluta parodia.

Comuni

Mentre in Europa sia pur formalmente si stanno formando gli Stati Nazionali, nell’Italia del Nord si rafforzano i Comuni, che riusciranno ad imporsi sia all’idea imperiale che papale. Sin dal ’200 i mercanti riescono a farsi promotori della vita cittadina, nominando un potestà e un capitano del popolo, che cercano di controllare anche le velleità aristocratiche della città stessa. Ciò determina una differenza di base all’interno della città:

- il popolo minuto: è la classe che fa le attività più modeste e artigianali;

- il popolo grasso: mercanti, banchieri e imprenditori, vera classe emergente che tende a porsi come guida sia economica che culturale;

- aristocratici: vecchi proprietari terrieri, che cerca, sia pure con difficoltà, di mantenere il potere.

All’inizio il Comune è caratterizzato da una politica, nei modi, ancora feudale: come il vecchio signore, infatti, esso è teso ad acquisire territori per allargare il suo potere: quindi acquisire territori della campagna che fornisce le materie prime di cui la città usufruisce, sia a livello di trasformazione (gli artigiani) che di consumo. Ciò favorisce chi di questo scambio si fa promotore, colui che sposta, in cambio di un beneficio, i beni, nelle fiere, sempre più numerose, e in ogni occasione lo possa fare. E’ in questo modo che emerge la figura del mercante. Costui consegnerà tale bene nelle mani di chi dovrà trasformarlo in prodotto, l’imprenditore, che a sua volta lo darà al vero e proprio lavoratore, il lavoratore salariato nella sua bottega o, più fortunato, l’artigiano autonomo.

Questo segna la fine dell’economia chiusa e favorisce una nuova visione della società il cui scambio mercantile e la mobilità sociale diventano punti di riferimenti ideologici. Ma nel momento in cui una città, come detto, cerca un luogo in cui procurarsi le materie prime, esse diventano concorrenti fra loro, nel voler accaparrarsi i terreni migliori. Quindi finiranno per prevalere comuni come Milano nel Nord, posta al crocevia di un intenso traffico e, in Toscana, Lucca e Siena che contenderanno il potere alla sempre più forte Firenze, nel centro Italia Bologna, sede di un’importantissima università.

Poesia toscana-cortese

Da una parte l’arrivo dopo la crociata degli Albigesi di trovatori nel Nord Italia, che insegnarono ai poeti locali non solo la lingua, ma anche i temi; dall’altra la fine del ghibellinismo, con la morte dapprima di Manfredi e poi di Corradino di Svevia (figlio e nipote di Federico II), diedero vita alla nascita di una poesia nella regione più progredita d’Italia di allora, che prendesse spunto dalle esperienze occitaniche e siciliane.

Ciò è dimostrato dall’acquisizione di temi che i Toscani fecero, “toscanizzando” un grande numero di poesie della gran corte, facendole tuttavia “sposare” con il dinamismo culturale e politico delle città, con la lotta tra guelfi e ghibellini ed il predominio di una città sull’altra. Infatti la ripresa non può considerarsi totale: ne è un classico esempio ila canzone di carattere politico di Guittone d’Arezzo che riprende il sirventese provenzale che non aveva avuto spazio tra i poeti di Federico II:

Immagine di Guittone d’Arezzo

AHI LASSO, OR E’ STAGION DE DOLER TANTO

Ahi lasso, or è stagion de doler tanto

a ciascun om che ben ama Ragione,

ch’eo meraviglio u’ trova guerigione,

ca morto no l’ha già corrotto e pianto,

vedendo l’alta Fior sempre granata

e l’onorato antico uso romano

ch’a certo pèr, crudel forte villano,

s’avaccio ella no è ricoverata:

ché l’onorata sua ricca grandezza

e ’l pregio quasi è già tutto perito

e lo valor e ’l poder si desvia.

Oh lasso, or quale dia

fu mai tanto crudel dannaggio audito?

Deo, com’hailo sofrito,

deritto pèra e torto entri ’n altezza?

Altezza tanta êlla sfiorata Fiore

fo, mentre ver’ se stessa era leale,

che ritenea modo imperïale,

acquistando per suo alto valore

provinci’ e terre, press’o lunge, mante;

e sembrava che far volesse impero

sì como Roma già fece, e leggero

li era, c’alcun no i potea star avante.

E ciò li stava ben certo a ragione,

ché non se ne penava per pro tanto,

como per ritener giustizi’ e poso;

e poi folli amoroso

de fare ciò, si trasse avante tanto,

ch’al mondo no ha canto

u’ non sonasse il pregio del Leone.

Leone, lasso, or no è, ch’eo li veo

tratto l’onghie e li denti e lo valore,

e ’l gran lignaggio suo mort’a dolore,

ed en crudel pregio[n] mis’ a gran reo.

E ciò li ha fatto chi? Quelli che sono

de la schiatta gentil sua stratti e nati,

che fun per lui cresciuti e avanzati

sovra tutti altri, e collocati a bono;

e per la grande altezza ove li mise

ennantir sì, che ’l piagãr quasi a morte;

ma Deo di guerigion feceli dono,

ed el fe’ lor perdono;

e anche el refedier poi, ma fu forte

e perdonò lor morte:

or hanno lui e soie membre conquise.

Conquis’è l’alto Comun fiorentino,

e col senese in tal modo ha cangiato,

che tutta l’onta e ’l danno che dato

li ha sempre, como sa ciascun latino,

li rende, e i tolle il pro e l’onor tutto:

ché Montalcino av’abattuto a forza,

Montepulciano miso en sua forza,

e de Maremma ha la cervia e ’l frutto;

Sangimignan, Pog[g]iboniz’ e Colle

e Volterra e ’l paiese a suo tene;

e la campana, le ’nsegne e li arnesi

e li onor tutti presi

ave con ciò che seco avea di bene.

E tutto ciò li avene

per quella schiatta che più ch’altra è folle.

Foll’è chi fugge il suo prode e cher danno,

e l’onor suo fa che vergogna i torna,

e di bona libertà, ove soggiorna

a gran piacer, s’aduce a suo gran danno

sotto signoria fella e malvagia,

e suo signor fa suo grand’ enemico.

A voi che siete ora in Fiorenza dico,

che ciò ch’è divenuto, par, v’adagia;

e poi che li Alamanni in casa avete,

servite i bene, e faitevo mostrare

le spade lor, con che v’han fesso i visi,

padri e figliuoli aucisi;

e piacemi che lor dobiate dare,

perch’ebber en ciò fare

fatica assai, de vostre gran monete.

Monete mante e gran gioi’ presentate

ai Conti e a li Uberti e alli altri tutti

ch’a tanto grande onor v’hano condutti,

che miso v’hano Sena in podestate;

Pistoia e Colle e Volterra fanno ora

guardar vostre castella a loro spese;

e ’l Conte Rosso ha Maremma e ’l paiese,

Montalcin sta sigur senza le mura;

de Ripafratta temor ha ’l pisano,

e ’l perogin che ’l lago no i tolliate,

e Roma vol con voi far compagnia.

Onor e segnoria

adunque par e che ben tutto abbiate:

ciò che desïavate

potete far, cioè re del toscano.

Baron lombardi e romani e pugliesi

e toschi e romagnuoli e marchigiani,

Fiorenza, fior che sempre rinovella,

a sua corte v’apella,

che fare vol de sé rei dei Toscani,

dapoi che li Alamani

ave conquisi per forza e i Senesi.

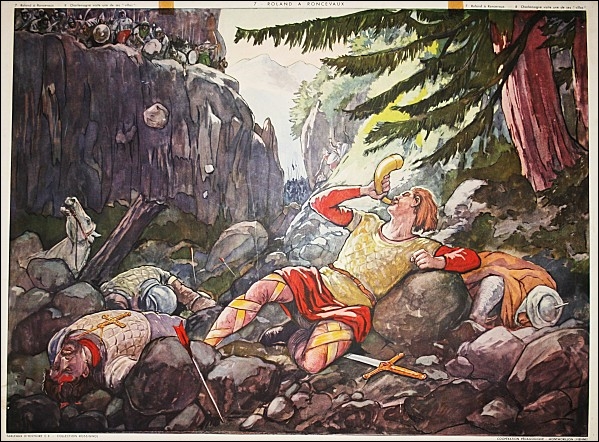

La battaglia di Montaperti

Ahimè, ora è il momento di soffrire molto / da parte di ciascuno che ama la Ragione / che io mi meraviglio dove trovi conforto / e che la disperazione e il pianto non lo abbiano già ucciso, / vedendo l’alto valore di Firenze sempre fiorito / ed la sua antica consuetudine Romana / che di certo stanno morendo, fatto crudele e assai vergognoso / se al più presto essa non è soccorsa / che l’onorevole sua ricca grandezza / ed il suo grande pregio è già quasi del tutto sparito / ed il valore ed il potere prendono altra via. / Ahimè, in quale giorno / si udì una così crudele sventura? / Dio, come hai potuto sopportare, / che muoia il diritto e s’innalzi il torto? // Una grande altezza nella ora sfiorita Firenze / un tempo fu, mentre era leale verso se stessa / che manteneva un aspetto imperiale / acquistando, per la sua virtù / numerose province e terre, vicine e lontane / e sembrava volesse costituire un impero / così come fece Roma, e facile / le era, che non c’era nessuno che la potesse sopravanzare / E ciò le aspettava certamente di diritto / perché non si preoccupava soltanto per il proprio vantaggio / ma come per ottenere giustizia e riposo / e dal momento in cui fu semplice / fare ciò, avanzò talmente tanto / che al mondo non vi è un angolo / dove non risuonasse il valore del Leone (Firenze). // Un Leone, ahimè, che ora non è più, che io lo vedo / con le unghie, i denti e la forza portati via, / e la sua nobile stirpe uccisa con dolore / e messa in prigione con grande ingiustizia /E chi ha fatto ciò? Quelli che sono / discesi e nati dalla sua stirpe / che furono, attraverso di lui, cresciuti e resi potenti / sopra ogni altro uomo, e collocati in posizioni di prestigio; / e per la grande altezza in cui li mise / inorgoglirono a tal punto che gli procurarono ferite quasi ad ucciderlo; (allusione alla cacciata dei guelfi nel 1248) / ma Dio gli fece il dono della guarigione e diede loro il perdono (allusione alla pace stipulata tra guelfi e ghibellini nel 1251) / e lo ferirono ancora una volta (allusione alla congiura ghibellina del 1258) ma (il Leone) fu forte e li risparmiò dalla morte / ed ora hanno lui e le sue membra conquistate (allusione alla sconfitta guelfa nella battaglia di Montaperti nel 1260). // E’ conquistato il prestigioso Comune fiorentino / e ha scambiato le sue sorti con quello senese / che tutta la vergogna ed il danno che Firenze gli ha dato / sempre, come sa ogni italiano / glielo restituisce, e gli toglie il vantaggio acquistato e tutto l’onore: / che Siena ha abbattuto con la forza Montalcino / ha conquistato Montepulciano / ed ha il tributo della Maremma; / San Gimignano, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa / e Volterra e tutto il suo contado ha preso / e la campana, i vessilli, le armi / e tutti gli onori sono stati portati via /e tutto ciò che c’era di utile / per colpa di quella stirpe che sopra ogni altra è folle. // Folle è chi fugge il suo vantaggio e cerca il proprio danno / e fa sì che il suo onore si trasformi in vergogna / e da una buona libertà, in cui si trova / con gran piacere, si riduce a suo danno / sotto una signoria malvagia e perfida / e sceglie come signore il suo grande nemico. / A voi che siete ora in Firenze dico / che ciò che è successo, pare, vi piaccia; / e poiché avete i Tedeschi in casa / serviteli bene, e fatevi mostrare / le loro spade, con cui hanno ferito i vostri volti / e ucciso i padri e i figli; / e mi piace che ora dobbiate dar loro /perché nel fare ciò / s’affaticarono molto, un gran numero di vostre monete. // Presentate una grande quantità di monete di gioielli / ai Conti e agli Uberti (potenti famiglie Ghibelline) e a tutti gli altri / che vi hanno condotti a così grande onore / che hanno messo Siena in vostro potere / Pistoia, Volterra e Colle Val d’Elsa, a loro spese, /ora difendono i vostri castelli / ed il conte rosso (Aldobrando Aldobrandini, signore di Siena) possiede la Maremma e Montalcino sta sicura, senza mura difensive; / e il pisano teme il castello di Ripafratta / e il perugino vi prega che non gli togliate il lago Trasimeno / e Roma vuole allearsi con voi / Dunque sembra che abbiate onore e tutti i beni / ciò che desideravate / potete fare, cioè diventare padroni di Firenze (in questa stanza viene utilizzata la tecnica dell’antifrasi). // Baroni lombardi, romani e pugliesi / toscani, romagnoli e marchigiani, Firenze, Fiore che sempre rifiorisce / vi chiama nella sua corte / che vuol proclamarsi signora della Toscana /dopo che i Tedeschi / ha sconfitto con la sua forza ed anche i Senesi.

La canzone presenta alcune importanti caratteristiche che possiamo vedere sia a livello contenutistico che formale: essa parte dalla battaglia di Montaperti (1260) che segna la sconfitta di Firenze e quindi del guelfismo per mano di Siena e quindi del ghibellinismo. Lo sdegno per la disfatta della città toscana di cui i guelfi aretini erano alleati, permea l’intero componimento che va dal compianto al vero e proprio sarcasmo. Tutto questo è tessuto da un lessico arduo e di difficile comprensione, ripreso dal trobar clou provenzale, quasi volesse significare che lo sforzo lessicale con cui proclamava la sua realtà dovesse rispondere, infine, alla sua difficile posizione morale.

Interessante del poeta aretino è anche il modo con cui tratta il tema amoroso, dove prevale, in ottemperanza al trobar clou, un’esasperazione retorica:

TUTTOR CH’EO DIRO’ GIOI, GIOIVA COSA

Tuttor chʼeo dirò gioi, gioiva cosa,

intenderete che di voi favello,

che gioia sete di beltá gioiosa

e gioia di piacer gioioso e bello,

e gioia in cui gioioso avenir posa,

gioi d’adornezze e gioi di cor asnello;

gioia in cui viso è gioi tant’amorosa

ched è gioiosa gioi mirare in ello.

Gioi di volere e gioi di pensamento

e gioi di dire e gioi di far gioioso

e gioi d’onni gioioso movimento:

per ch’eo, gioiosa gioi, sí disioso

di voi mi trovo, che mai gioi non sento

se ’n vostra gioi il meo cor non riposo.

Ogni volta che io dirò gioia, (o) essere gioioso, capirete che parlo di voi, che siete gioia di bellezza gioiosa e gioia di piacere gioioso e bello, e (siete) gioia in cui risiede bellezza gioiosa, gioia di eleganza e gioia di corpo snello; gioia nel cui volto c’è gioia che innamora a tal punto che è una gioia gioiosa guardarlo. (siete) gioia della volontà e gioia di pensiero e gioia di dire e gioia del comportamento gioioso e gioia di ogni momento gioioso. Per cui io, (o) gioia gioiosa, sono così desideroso di voi, che non provo mai (nessuna) gioia se non placo il mio cuore nella gioia che voi date.

Interessante di questa scuola è soprattutto un’altra poesia, di Bonagiunta Orbicciani, un sonetto per la precisione, non tanto per il valore in sé, ma in quanto precisa la differenza tra questo gruppo di poeti e quello che animerà lo stilnovo:

VOI CH’AVETE MUTATA LA MANIERA

Voi ch’avete mutata la mainera

de li piagenti ditti de l’amore

de la forma dell’esser là dov’era,

per avansare ogn’altro trovatore,

avete fatto como la lumera

ch’a le scure partite dà sprendore,

ma non quine ove luce l’alta spera,

la quale avansa e passa di chiarore.

Così passate voi di sottigliansa,

e non si può trovar chi ben ispogna,

cotant’è iscura vostra parlatura.

Ed è tenuta grave ’nsomilliansa,

ancor che ’l senno vegna da Bologna,

traier canson per forsa di scritura.

Voi che avete cambiato lo stile / degli eleganti componimenti d’amore / della forma che essi avevano / per superare ogni altro poeta, // avete fatto come la luce / che illumina le parti scure, / ma non qui dove riluce l’alto sole / il quale avanza e supera ogni altro chiarore. // Così passate per intellettualismo / e non si trova chi spieghi con chiarezza, / tanto è scuro il vostro parlare. // Ed è considerata una grande stravaganza / sebbene la sapienza origini da Bologna /trarre una canzone estraendola a forza dai testi (delle auctoritates).

Infatti sarà proprio Bonagiunta, in un passo del Purgatorio a rendersi conto di ciò che aveva tenuto al di qua la poesia di Guittone e la sua dalla grande novità dello “stilnovo”, il movimento culturale che partirà tuttavia proprio grazie alla loro esperienza poetica.