Biografia

Il conte Vittorio Alfieri nasce ad Asti nel 1749, da una delle famiglie più ricche e nobili dello stato piemontese. Il padre muore nello stesso anno, la madre, vedova con già due figli, lo partorirà in seconde nozze; quindi si risposerà per la terza volta con un lontano parente del secondo marito, da cui nacquero altri cinque figli. Il conte Vittorio viene affidato allo zio tutore, Pellegrino Alfieri che ricoprì, tra le altre cose, il ruolo di viceré in Sardegna, dove si spense (le sue ossa sono tumulate all’interno della cattedrale di Cagliari).

Alcuni leggono in queste tortuose vicende familiari (rapporto con i fratellastri, difficoltà relazionali con il patrigno e la madre) lo spirito ribelle ed individualistico, nonché l’ispirazione tragica, del nostro autore.

Dopo esser stato educato per i primi rudimenti da un precettore privato, a nove anni viene mandato, per volontà del tutore, all’Accademia militare di Torino, dove i nobili venivano istruiti nelle scienze e nell’arte cavalleresca, diventando ufficiali. Sono anni che più tardi Alfieri giudicherà negativamente; intanto, in modo autonomo si avvicina ai classici italiani e francesi. Alla morte dello zio Alfieri eredita una notevole fortuna. Uscito portainsegne dall’Accademia militare, nel 1766, ad appena 15 anni, chiede la dispensa al Re, Carlo Emanuele III, per compiere un viaggio in Italia; al ritorno chiede una seconda dispensa per un viaggio in Europa. E’ un periodo di dissolutezze, ma anche di forte sprovincializzazione, in cui l’autore astigiano se da una parte prende atto della chiusura intellettuale del Piemonte, dall’altra radicalizza il suo individualismo e il suo senso di inappagata insoddisfazione.

Alla fine di questo secondo viaggio torna in Piemonte, dalla sorella Giulia, dove legge i contemporanei autori francesi, ma soprattutto Le vite parallele di Plutarco, che lo esalteranno. Nel 1769 inizia un terzo periodo di viaggi per l’Europa che lo porteranno fino in Russia; durante questo viaggio vivrà un’appassionante storia d’amore, che finirà con un duello.

Nel 1772 si stabilisce a Torino, ponendo fine ad una vita errabonda in cui si mescolava la sua irrequietezza e la sua insoddisfazione. Si circonda di amici intellettuali e comincia a scrivere qualche prosa in francese.

Mentre assiste un’amante ammalata, quasi casualmente, scrive in italiano (di cui, però, non ha gran possesso) una tragedia, Cleopatra, che viene rappresentata a Torino con grande successo. Ciò lo spingerà a voler diventare tragediografo, figura che, nella letteratura italiana, non aveva mai avuto esponenti di spicco, e per far ciò studierà con grande impegno e sforzo i classici italiani e latini, che dovranno offrirgli quella base linguistica e retorica che lui, parlante francese, non possedeva.

Si reca in Toscana, dapprima a Firenze e poi a Siena, dove viene introdotto nei salotti letterari in cui si discute di illuminismo. Da questa esperienza nascerà il trattato Della tirannide (1777). In quello stesso anno incontra la contessa D’Albany (moglie del pretendente alla corona inglese, Carlo Edoardo Stuart) che diventerà la sua compagna per la vita.

Dona tutti i beni ereditati alla sorella Giulia, cosa che gli permette di pubblicare senza censura (infatti per lui, nobile piemontese, non era concesso divulgare opere senza l’approvazione regale). Si trasferisce quindi a Firenze, nel 1778, dove scrive nuove tragedie e il trattato Del principe e delle lettere.

Si reca dal 1783 al 1785 a Roma, dove studia con agio e passione e dove, intanto, si va affermando il gusto neoclassico. Scoperto l’amore “adultero” con la D’Albany, deve abbandonare la città eterna e inizia un pellegrinaggio culturale che lo porterà a visitare le tombe dei grandi, Ravenna, Arquà, e a Milano, dove incontrerà Parini.

Quindi si reca di nuovo in Francia dove si ricongiungerà con la contessa d’Albany, ormai separata dal marito. Assiste a Parigi allo scoppio della Rivoluzione: ne è entusiasta. Ma nel 1792, per la piega che i fatti stanno prendendo, è costretto a fuggire, maturando una forte critica verso gli esiti rivoluzionari.

Dopo queste esperienze il poeta si rifugia un’altra volta a Firenze, sempre più chiuso e disilluso, maturando una sfiducia nella storia che lo condurrà su posizioni conservatrici. Nella città fiorentina si dedicherà allo studio della lingua greca, non cessando tuttavia né a scrivere né a correggere le sue opere.

Muore all’improvviso nel 1803; verrà seppellito a Santa Croce e la contessa D’Albany farà erigere in suo onore un sepolcro marmoreo, opera di Antonio Canova.

Antonio Canova: Monumento marmoreo per Vittorio Alfieri

Personalità e poetica

Non si può comprendere appieno la personalità, e di conseguenza la poetica, di Vittorio Alfieri, se non la si inserisce nell’ambiente bigotto e retrivo dello Stato Sabaudo, e ancor più in un centro periferico come Asti. Qui egli maturò un forte senso di libertà, accompagnato da una volontà un po’ narcisistica d’affermazione. Bisogna tuttavia sottolineare come ogni forma ribellistica contro il potere non si traduce mai in lui in un vero e proprio progetto politico, ma si limita ad essere un’idea astratta, vaga, cui tende con tutte le forze, ma che mai potrebbe tradursi in realtà. Questo bisogno di libertà e di autoaffermazione trova appagamento, durante la sua gioventù nei numerosi viaggi, che mai lo soddisfano e dove, ogni qual volta si presenta l’occasione, si scaglia contro ogni forma di servilismo. Tali atteggiamenti possono anche essere letti sotto l’influenza illuministica: ma il suo carattere passionale ed irruento ne fanno una personalità certamente preromantica. In altre parole se l’opposizione che egli prova per i regimi assolutistici possono legarsi ad alcuni filosofi dei lumi, lo allontana da essi la sfiducia verso la “ragione” ottimisticamente intesa ed verso ogni cambiamento: perciò Alfieri è lontanissimo dalle idee democratiche ed illuministiche. Egli predilige le azioni eroiche compiute dai grandi dell’età classica (si veda, a tal proposito, l’adorazione che egli nutre per il libro di Plutarco). E’ evidente che tale personalità produca un’opera letteraria caratterizzata da un forte autobiografismo. Opere come la Vita, le Rime nonché alcune sue tragedie rimandano a questa centralità dell’io; e tale centralità si realizza, nei personaggi tragici, in un’ansia di libertà, in una solitudine esasperata e nell’insofferenza verso ogni limite.

Un altro elemento caratterizzante la poetica dell’Alfieri è il classicismo; se esso nell’Arcadia rappresentava una ricerca di eleganza e nell’Illuminismo una forma di razionalità, in lui diventa vagheggiamento delle grandi personalità eroiche del passato, a cui Alfieri aspirava.

I trattati

I principali trattati alfieriani sono due: Della tirannide e Del principe e delle lettere.

Della tirannide è un testo diviso in due libri in cui sono teorizzati i principi fondamentali della tirannide: nel primo libro si affrontano i vari modi in cui si struttura una tirannide, che si impone in qualsiasi forma laddove l’uomo vive un’imposizione dogmatica; nel secondo libro si affronta il modo in cui opporsi a tale situazione; Alfieri sceglie opzioni estreme: l’isolamento sdegnoso, l’omicidio o il suicidio.

COME SI POSSA VIVERE NELLA TIRANNIDE

Dico per tanto che allorché l’uomo nella tirannide, mediante il proprio ingegno, vi si trova capace di sentirne tutto il peso, ma per la mancanza di proprie ed altrui forze, vi si trova ad un tempo stesso incapace di scuoterlo, dée allora un tal uomo, per primo fondamentale precetto star sempre lontano dal tiranno, da’ suoi satelliti, dagli infami suoi onori, dalle inique sue cariche, dai vizi, lusinghe, e corruzioni sue, dalle mura, terreno, ed aria perfino, che egli respira, e che lo circondano. In questa sola severa total lontananza, non che troppo, non mai esagerata abbastanza: in questa sola lontananza ricerchi un tal uomo non tanto la propria sicurezza, quanto la intera stima di se medesimo, e la purità della propria fama; entrambe sempre, o più o meno, contaminate, allorché l’uomo in qualunque modo si avvicina alla pestilenziale atmosfera delle corti.

Affermo dunque che quando un uomo che vive in uno stato tirannico e, mediante la propria capacità intellettiva ne sente tutto il peso, ma per mancanza di forze proprie e altrui non può sconfiggerlo, deve allora un tal uomo, come prima cosa, star sempre lontano dal tiranno, dai suoi ministri, dagli infamanti onori che ci elargisce, dalle ingiuste cariche che ci offre, dai vizi, dalle lusinghe e dalle sue corruzioni, dalla casa, dal terreno e persino dall’aria che respira e gli sta intorno. Soltanto in questa totale lontananza non mai esagerata, in questa sola lontananza un tal uomo può ricercare non la propria sicurezza, ma la piena stima di sé e la purezza della propria fama; entrambe in qualche modo contaminate, allorché si ci avvicini alla corrotta atmosfera delle corti.

E’ chiaro nel breve brano qui proposto che l’atteggiamento alfieriano verso la tirannide, seppur mediato dall’ideologia illuminista, assuma caratteristiche “apolitiche”: manca cioè un progetto, un qualcosa che possa mutare la situazione o migliorarla (come facevano gli intellettuali lombardi con Maria Teresa); in lui c’è solo uno sdegnoso allontanamento, un contrapporre la sua libertà assoluta con quella, altrettanto assoluta del tiranno.

Tale concetto viene ribadito anche all’inizio del suo secondo trattato, pubblicato nel 1786, Del principe e delle lettere. Con quest’opera Alfieri indaga sul rapporto fra letteratura e potere. Essa è strutturata in tre libri: nel primo si analizza l’opportunità da parte del principe di proteggere le lettere, negandola decisamente; il secondo libro pone la questione in modo inverso, invitando gli scrittori a recidere ogni rapporto con l’assolutismo; nel terzo, dopo una rassegna di grandi autori del passato “liberi”, afferma che solo chi è libero da ogni preoccupazione economica può dedicarsi alla letteratura, in quanto “libero” da qualsiasi compromesso.

COSA SIANO LE LETTERE

Ma, che sono elle le vere lettere? Difficilissimo è il ben definirle: ma per certo elle sono una cosa contraria affatto alla indole, ingegno, capacità, occupazioni, e desiderj del principe: e in fatti nessun principe non fu mai vero letterato, né lo può essere. Or dunque, come può egli ragionevolmente proteggere, e favorire una sì alta cosa, di cui, per non esserne egli capace, difficilissimamente può farsi egli giudice? E se giudice competente non ne può essere, come mai rimuneratore illuminato può farsene? per giudizio d’altri. E di chi? di chi gli sta intorno. E chi gli sta intorno? Se le lettere sono l’arte d’insegnar dilettando, e di commuovere, coltivare, e bene indirizzare gli umani affetti; come mai il toccare ben addentro le vere passioni, lo sviluppare il cuore dell’uomo, l’indurlo al bene, il distornarlo dal male, l’ingrandir le sue idee, il riempirlo di nobile ed utile entusiasmo, l’inspirargli un bollente amore di gloria verace, il fargli conoscere i suoi sacri diritti; e mille e mille altre cose, che tutte pur sono di ragione delle sane e vere lettere; come mai potranno elle un tale effetto operare sotto gli auspicj di un principe? e come le incoraggirà a produrlo, il principe stesso? L’indole predominante nelle opere d’ingegno nate nel principato, dovrà dunque necessariamente essere assai più la eleganza del dire, che non la sublimità e forza del pensare. Quindi, le verità importanti, timidamente accennate appena qua e là, e velate anche molto, infra le adulazioni e l’errore vi appariranno quasi naufraghe. Quindi è, che i sommi letterati (la di cui grandezza io misuro soltanto dal maggior utile che arrecassero agli uomini) non sono stati mai pianta di principato. La libertà li fa nascere, l’indipendenza gli educa, il non temer li fa grandi; e il non essere mai stati protetti, rende i loro scritti poi utili alla più lontana posterità, e cara e venerata la loro memoria.

In che consistono le vere lettere? E’ difficilissimo definirle con esattezza: ma sicuramente sono una cosa per niente confacente all’indole, capacità, occupazioni e desideri del principe: infatti nessun principe è mai stato un vero letterato, né lo può essere. Dunque, come può egli proteggere ragionevolmente e favorire una così nobile attività, di cui, non essendo esperto, assai difficilmente può giudicarla? E se non può essere giudice competente, come può apprezzarne il valore? Per giudizio dei suoi collaboratori. E di quale? Di chi gli sta intorno. E chi gli sta intorno? Se le lettere sono l’arte che insegna attraverso il diletto, e fanno commuovere, educare ed indirizzare le indoli degli uomini verso il bene, come mai il toccare intensamente le passioni, lo sviluppare il cuore dell’uomo, l’indurlo al bene, l’allontanarlo dal male, l’amplificare le sue idee, il riempirlo d’amore e d’entusiasmo, l’ispirargli un caldo amore di vera gloria, il fargli conoscere i suoi sacri diritti e mille e mille altre cose, che tutte, ben a ragione, appartengono alle sane e vere opere letterarie, come potranno esse operare un tale effetto sotto i voleri di un principe? E come incoraggerà gli scrittori a produrle? Il principe stesso? L’indole predominante nelle opere nate sotto un principe dovrà necessariamente essere molto di più l’eleganza del dettato piuttosto che la profondità e la forza del pensiero. Quindi le verità importanti, accennate qua e là, e anche accuratamente nascoste, tra le adulazioni e le divagazioni, spariscono. Da ciò consegue che i grandi letterati (la cui grandezza io misuro nella maggiore utilità che hanno recato agli uomini) non sono mai stati al servizio di un principe. Li fa nascere la libertà, li educa la loro indipendenza, il non aver paura li rende grandi; e il non aver mai avuto protezione, rende i loro scritti poi utili alla posterità, e cara e venerata la loro memoria.

Questa pagina è importante perché, oltre a riflettere alcune posizioni tipicamente illuministe (l’arte deve educare dilettando: motto d’origine oraziano, ripreso dai philosophes) presenta anche alcuni spunti che saranno alla base del pensiero neoclassico/preromantico foscoliano; si pensi al “il toccare ben addentro le passioni” e “l’inspirargli un bollente amore di gloria verace”: passione/gloria termini fortemente connotati in senso proiettivo verso un qualcosa che si pone ben al di là della ragione illuminata. D’altra parte per Alfieri non è l’educazione vera e propria a far nascere la possibilità di diventare letterato, ma un “impulso naturale”:

DELL’IMPULSO NATURALE

E’ questo impulso un bollore di cuore e di mente, per cui non si trova mai pace né loco; una sete insaziabile di ben fare e di gloria; un reputar sempre nulla il già fatto e tutto il da farsi, senza però mai dal proposto rimuoversi; una infiammata e risoluta voglia e necessità, o di esser primo fra gli ottimi, o di non esser nulla. Più laudevole e maggiore debb’essere questo impulso, in proporzione della grandezza del fine che egli si propone, e della grandezza dei mezzi che adopera per conseguirlo. Ma da questo immoderato amore di giovare a se stesso con la gloria, non dee né può mai andarne disgiunto l’amore dell’utile altrui. Da questo utile, ampiamente provato coi fatti, si aspetta poi in premio quella testimonianza della propria superiorità, che spontaneamente uscendo dalle bocche degli uomini liberi, sola costituisce la vera fama e la gloria di chi n’è l’oggetto. (…) Questo divino impulso è una massima cosa, senza la quale nessun uomo può farsi sommo davvero. Ma non perciò tutti quelli che l’hanno (e son sempre pochissimi) riescono a farsi sommi davvero: che pur troppo questo divino impulso può essere dai tempi, dall’avversa fortuna, e da mille altre ragioni indebolito, deviato, trasfigurato, ed anche spento del tutto. Quest’impulso è una sovrana cosa, cui niuna potenza può dare, ma ogni potenza bensì lo può togliere. La libertà lo coltiva, lo ingrandisce, e moltiplica; il servaggio e il timor lo fan muto.

E’ questo impulso naturale un ribollire del cuore e della mente, per cui non si trova mai pace e riposo; è una voglia insaziabile di ben operare e di gloria; un pensare che ciò che si è fatto è nulla e che bisogna fare tutto, senza mai allontanarsi dal proponimento, è una incendiata e risoluta voglia e necessità o di esser primo fra i più grandi o non esser nulla. Maggiormente lodevole e più grande dev’essere questo impulso rispetto alla grandezza del fine che si propone e dei mezzi atti ad attuarlo. Ma da questo smoderato amore di giovare a se stesso per raggiungere la gloria non dev’essere mai disgiunto quello di esser utile agli altri. Di questo utile, laddove esso sia comprovato dai fatti, si ci aspetterà, come premio, la testimonianza della propria superiorità, che sarà pronunciata da uomini liberi e che sola costituisce la vera fama e la vera gloria di colui di cui si parla. Questo divino impulso è assoluto, senza il quale non si può diventare grandissimi. Ma non per questo tutti coloro che lo posseggono (e sono pochissimi) riescono a farsi grandi: esso può, dall’epoca in cui si vive, da un’avversa sorte, e da mille altri motivi, essere indebolito, deviato, trasfigurato e spento del tutto. Quest’impulso è cosa meravigliosamente grande che nessun potere può dare, ma che può, al contrario, togliere. Lo coltiva, lo amplifica, lo ingrandisce la libertà; l’obbedienza e la paura lo ammutoliscono.

Ciò che qui descrive Alfieri (parlerà, infatti di questo “divino impulso” nei poeti) è il suo modo di porsi di fronte all’impegno letterario. Egli concepisce quest’ultimo come un’infinita tensione verso la gloria, che si ottiene soltanto nell’assoluta libertà. Il suo discorso, infatti è sempre dilemmatico: da una parte istituisce un rapporto fra “divino impulso”, l’arte e la libertà a cui si contrappone il “servaggio” e quindi l’impossibilità dell’arte e la negazione dell’“impulso”. Per questo l’arte per Alfieri è aristocratica, cioè fatta dai migliori, i quali, per essere tali, devono essere necessariamente liberi.

Interno casa Alfieri

Rime

Le Rime alfieriane vengono composte in un lungo periodo che va dal 1776 al 1789. In esse si trovano sonetti, canzoni, odi e i principali generi della poesia classica, così come il rinnovato classicismo arcadico aveva promosso. Esse possono dividersi soprattutto in due nuclei poetici: nel primo il nostro tenta di armonizzare l’eleganza arcade con la sua forte passionalità, nel secondo emerge invece un forte senso di libertà, accompagnato tuttavia da una vena profondamente malinconica.

PRESSO LA FOCE DELL’ARNO

Solo, fra i mesti miei pensieri, in riva

al mar là dove il tosco fiume ha foce,

con Fido il mio destrier pian pian men giva;

e muggìan l’onde irate in suon feroce.

Quell’ermo lido, e il gran fragor mi empiva

il cuor (cui fiamma inestinguibil cuoce)

d’alta malinconia; ma grata, e priva

di quel suo pianger, che pur tanto nuoce.

Dolce oblio di mie pene e di me stesso

nella pacata fantasia piovea;

e senza affanno sospirava io spesso:

quella, ch’io sempre bramo, anco parea

cavalcando venirne a me dappresso…

Nullo error mai felice al par mi fea.

Solo, fra i miei pensieri tristi, in riva, là dove il fiume toscano (Arno) sfocia, con Fido, il mio cavallo, piano piano passeggiavo; e risuonavano le onde agi-tate con violento fragore. Quel lido solitario e il grande fragore del mare mi riempivano il cuore (che è arso da una passione inestinguibile) di profonda malinconia, ma dolce, e priva di quel suo piangere, che solitamente nuoce. Scendeva nella mia serena fantasia un dolce l’oblio delle mie pene e di me stesso; e senza affanno sospiravo spesso: quella, che ho sempre desiderato, cavalcando ancora sembrava venire verso di me… nessuna illusione mi rese mai tanto felice.

L’incipit del brano si richiama al famoso Solo e pensoso di Petrarca, a richiamare l’estremo rispetto che l’autore astigiano nutriva verso la tradizione italiana; Tuttavia emerge, tipica della personalità alfieriana, l’immagine che egli ci vuol consegnare del poeta solitario e “sdegnoso”: basta osservare con attenzione la seconda strofa, già tipicamente preromanica, dove il paesaggio assume le caratteristiche dell’io poetico: “il gran fragor” che gli riempie il cuore e lo placa.

IN FUGA DAL “SECOL VILE”

Tacito orror di solitaria selva

di sì dolce tristezza il cor mi bea,

che in essa al par di me non si ricrea

tra’ figli suoi nessuna orrida belva.

E quanto addentro più il mio piè s’inselva,

tanto più calma e gioja in me si crea;

onde membrando com’io là godea,

spesso mia mente poscia si rinselva.

Non ch’io gli uomini abborra, e che in me stesso

mende non vegga, e più che in altri assai;

né ch’io mi creda al buon sentier più appresso:

ma, non mi piacque il vil mio secol mai:

e dal pesante regal giogo oppresso,

sol nei deserti tacciono i miei guai.

Un silenzioso orrore di una selva solitaria mi allieta il cuore di una tristezza così dolce che nessun orribile belva feroce in compagnia dei suoi cuccioli non si ristora in essa allo stesso modo in cui mi rassereno io. E quanto più dentro il mio piede si introduce nella selva, tanto più calma e gioia si producono in me; per cui ricordando come io là mi sentivo bene, spesso poi la mia mente torna nella selva. Non è che io detesti gli uomini, e che non veda in me stesso dei difetti anzi ne vedo più che in altri uomini; né che io creda di essere più vicino alla buona strada: ma il mio vile secolo non mi è mai piaciuto: e oppresso dal pesante giogo dalla tirannide, solo nei luoghi deserti tacciono le mie sofferenze.

Maggiormente caratterizzata a livello linguistico è questa poesia; suoni aspri la caratterizzano (“orror”, “tristezza”, “ricrea”, “orrida” solo per restare nella prima strofa), quasi a disegnare la selvatichezza del luogo in cui s’inoltra l’altrettanto “fiero” poeta; v’è infatti in essa un capovolgimento dal sapore ossimorico: più è irta e selvaggia la selva più Alfieri si rasserena. Tutto questo, intessuto da lemmi danteschi, per sottolineare la voglia di fuga da questo “secol vile” (il ’700) ed isolarsi da un mondo dove prevale il “pesante giogo regal”.

Alfieri e la contessa d’Albany

Alfieri e la contessa d’Albany

Vita

Vita di Vittorio Alfieri scritta da esso è l’opera in prosa più importante di Alfieri, da alcuni considerata il suo capolavoro. Iniziata nel 1790, venne pubblicata postuma nel 1806. In essa viene ripercorsa la vita dell’autore e si inserisce in un genere, appunto quello autobiografico, già rappresentato nel ’700 dalle Memoires goldoniane e dalle Confessioni di Rousseau. Tutta l’opera è percorsa da un lungo scavo interiore a cui si contrappone la realtà esterna, vista sempre come portatrice di disvalore, in quanto limitatrice della libertà del poeta. Se è pur vero che l’autobiografia si presenta come una miniera preziosa di notizie sulla vita del poeta, non manca in essa il tentativo di offrirsi come una vita ideale, in cui si tratteggiano i suoi viaggi, gli amori, i duelli (una vita, soprattutto in gioventù avventurosa); ma sono presenti in essa anche le sensazioni che il poeta prova di fronte ai superbi spettacoli della natura. Se, in alcune pagine vi può essere una forma di autocritica, non manca mai il tentativo di presentarsi come eroe, che lotta senza tregua contro ogni sopruso e contro ogni meschineria borghese. Si può affermare che nella Vita di Alfieri venga inaugurato il titanismo ribelle e alieno da qualsiasi forma di compromesso, quale poi verrà sviluppato nel preromanticismo. Pagine importanti verranno poi riservate alla sua scoperta della letteratura e alla sua volontà di farsi autore tragico, anche questo visto in modo eroico e passionale.

FRA I GHIACCI DEL BALTICO

Io sempre incalzato dalla smania dell’andare, benché mi trovassi assai bene in Stockolm, volli partirne verso il mezzo maggio per la Finlandia alla volta di Pietroborgo. Nel fin d’aprile aveva fatto un giretto sino ad Upsala, famosa università, e cammin facendo aveva visitate alcune cave del ferro, dove vidi varie cose curiosissime; ma avendole poco osservate, e molto meno notate, fu come se non le avessi mai vedute. Giunto a Grisselhamna, porticello della Svezia su la spiaggia orientale, posto a rimpetto dell’entrata del golfo di Botnia, trovai da capo l’inverno, dietro cui pareva ch’io avessi appostato di correre. Era gelato gran parte di mare, e il tragitto dal continente nella prima isoletta (che per cinque isolette si varca quest’entratura del suddetto golfo) attesa l’immobilità totale dell’acque, riusciva per allora impossibile ad ogni specie di barca. Mi convenne dunque aspettare in quel tristo luogo tre giorni, finché spirando altri venti cominciò quella densissima crostona a screpolarsi qua e là, e far crich, come dice il poeta nostro, quindi a poco a poco a disgiungersi in tavoloni galleggianti, che alcuna viuzza pure dischiudevano a chi si fosse arrischiato d’intromettervi una barcuccia. Ed in fatti il giorno dopo approdò a Grisselhamna un pescatore venente in un battelletto da quella prima isola a cui doveva approdar io, la prima; e disseci il pescatore che si passerebbe, ma con qualche stento. Io subito volli tentare, benché avendo una barca assai più spaziosa di quella peschereccia, poiché in essa vi trasportava la carrozza, l’ostacolo veniva ad essere maggiore; ma però era assai minore il pericolo, poiché ai colpi di quei massi nuotanti di ghiaccio dovea più robustamente far fronte un legno grosso che non un piccolo. E così per l’appunto accadde. Quelle tante galleggianti isolette rendevano stranissimo l’aspetto di quell’orrido mare che parea piuttosto una terra scompaginata e disciolta, che non un volume di acque; ma il vento essendo, la Dio mercè, tenuissimo, le percosse di quei tavoloni nella mia barca riuscivano piuttosto carezze che urti; tuttavia la loro gran copia e mobilità spesso li facea da parti opposte incontrarsi davanti alla mia prora, e combaciandosi, tosto ne impedivano il solco; e subito altri ed altri vi concorreano, ed ammontandosi facean cenno di rimandarmi nel continente. Rimedio efficace ed unico, veniva allora ad essere l’ascia, castigatrice d’ogni insolente. Più d’una volta i marinai miei, ed anche io stesso scendemmo dalla barca sovra quei massi, e con delle scuri si andavano partendo, e staccando dalle pareti del legno, tanto che desser luogo ai remi e alla prora; poi risaltati noi dentro coll’impulso della risorta nave, si andavano cacciando dalla via quegli insistenti accompagnatori; e in tal modo si navigò il tragitto primo di sette miglia svezzesi in dieci e più ore. La novità di un tal viaggio mi divertì moltissimo; ma forse troppo fastidiosamente sminuzzandolo io nel raccontarlo, non avrò egualmente divertito il lettore. La descrizione di cosa insolita per gl’italiani, mi vi ha indotto. Fatto in tal guisa il primo tragitto, gli altri sei passi molto più brevi, ed oltre ciò oramai fatti più liberi dai ghiacci, riuscirono assai più facili. Nella sua salvatica ruvidezza quello è un dei paesi d’Europa che mi siano andati più a genio, e destate più idee fantastiche, malinconiche, ed anche grandiose, per un certo vasto indefinibile silenzio che regna in quell’atmosfera, ove ti parrebbe quasi esser fuor del globo.

Edizione originale dell’opera di Alfieri (1804)

Io, sempre spinto dal desiderio di muovermi, benché mi trovassi molto bene a Stoccolma, volli partire verso la metà di maggio per la Finlandia per raggiungere (da lì) San Pietroburgo. Alla fine d’aprile avevo fatto un giretto fino ad Uppsala, dove vi è una famosa università, e camminando avevo visitato alcune cave di ferro, dove vidi cose stranissime, ma non avendole osservate con attenzione e quindi non avendole notate, e come se non le avessi viste. Arrivato a Grisslehamn, piccolo porto sulla spiaggia orientale, posto di fronte all’entrata del golfo di Botnia, trovai di nuovo l’inverno, dietro il quale sembrava che io avessi deciso d’andare. Il mare era per gran parte gelato e il tragitto dal continente verso la prima isoletta (che questo golfo si supera attraverso cinque isolette che vi sono all’interno), in considerazione del mare ghiacciato, riusciva, per ogni tipo di barca, impossibile. Attesi dunque in quel posto solitario tre giorni, finché, cambiando il vento, quel densissimo mare ghiacciato cominciò, qua e là, a screpolarsi, e a far crich, come dice il nostro Dante (riferendosi al lago ghiacciato del Cocito), quindi a poco a poco a dividersi in tavoloni galleggianti, che qualche piccolo varco pure offrivano a chi avesse voluto intromettersi con quale barchetta. E infatti, il giorno dopo approdò a Grisslehamn un pescatore che giungeva con un battello in quella prima isola in cui anch’io dovevo approdare, e lo stesso pescatore ci comunicò che si sarebbe potuto passare, pur con qualche difficoltà. Io volli subito tentare, sebbene possedessi una barca assai più grande di quella del pescatore, in quanto in essa trasportavo la carrozza. Quindi la difficoltà derivava dalla dimensione della mia barca, tuttavia correvo meno pericolo, perché la sua robustezza poteva meglio resistere ai colpi dei lastroni di ghiaccio. E così, appunto, accadde. Quelle isole ghiacciate rendevano stranissimo l’aspetto di quel mare che sembrava piuttosto una terra distrutta e disciolta, piuttosto che un ammasso di acque; ma, grazie a Dio, essendo il vento leggerissimo, i colpi di quei lastroni sembravano piuttosto carezze che urti; tuttavia la loro abbondanza e mobilità li faceva spesso incontrare davanti alla mia prua, e, unendosi, impedivano il passaggio; e subito anche altri (lastroni) concorrevano ai primi, tanto da formare una barriera che mi segnalava di dover tornare verso la terra ferma. L’unico rimedio a tale eventualità era l’ascia, che castiga ogni persona insolente. Più d’una volta i marinai ed io stesso scendemmo dalla barca e a furia di colpi con le asce allontanavamo i lastroni e li staccavamo dalle pareti della nave, tanto da creare lo spazio per la prua e per i remi; poi risaliti, con la spinta della nave stessa, si allontanavano dal percorso quegli insistenti accompagnatori, e in tal modo percorremmo sette miglia svedesi in dieci o più ore. La novità di quel viaggio mi divertì tantissimo, ma forse nel descriverlo così minuziosamente, non divertirò il lettore. E’ il fatto insolito per gli italiani che mi ha indotto a tale narrazione. Fatto così il primo tragitto, gli altri sei passaggi per le isole, molto più brevi, ed inoltre più liberi dai ghiacci, risultarono molto più semplici. Nella sua selvatica asperità quello è uno dei paesi d’Europa che mi siano piaciuti di più, suscitando in me idee fantastiche, malinconiche ed anche grandiose, per quel vasto ed indefinibile silenzio che regna in quell’atmosfera, che ti sembra d’esser fuori dal mondo.

Quello che in questa pagina emerge è la volontà d’infrangere ogni limite, superare ogni barriera, quasi a voler attingere all’infinità della natura. Il paesaggio ghiacciato e isolato, infatti, mette l’uomo, nella sua finitezza, di fronte all’infinità dello spazio, suscitando così il sentimento del sublime, che tanta parte avrà nella poesia successiva. E’ questo che, in qualche modo, fa di Alfieri un uomo che travalica il limite della “ragione” per affacciarsi verso quelle tematiche che poi confluiranno in quel movimento definito impropriamente “preromanticismo”, cioè un “qualcosa” che anticipa la consapevolezza di una nuova età definita, appunto, romantica.

Le tragedie

Il fatto che Alfieri possa essere definito l’unico grande tragico della letteratura italiana è, insieme, una scelta dell’autore stesso e una predisposizione caratteriale che lo conduceva naturalmente verso questo genere. La tragedia italiana non aveva mai prodotto opere di rilievo, ad eccezione di una Merope, di Scipione Maffei, del primo ’700. Il farsi tragediografo fu, dunque, per l’autore astigiano, una sfida letteraria che permettesse all’Italia di eguagliare la Francia che con Racine e Corneille aveva prodotto dei vari capolavori in questo genere. Ma non bisogna dimenticare che Alfieri aveva in sé un animo tragico, una tensione interiore verso l’assoluto che egli trasporta nei suoi personaggi (per alcuni, anche le tragedie sono, in ultima analisi opere autobiografiche). Alfieri compone 19 tragedie; il modo con cui egli lavora ci viene rivelato in una pagina della Vita:

LA COMPOSIZIONE DELLE TRAGEDIE

E qui per l’intelligenza del lettore mi conviene spiegare queste mie parole di cui mi vo servendo sì spesso, ideare, stendere, e verseggiare. Questi tre respiri con cui ho sempre dato l’essere alle mie tragedie, mi hanno per lo più procurato il beneficio del tempo, così necessario a ben ponderare un componimento di quella importanza; il quale se mai nasce male, difficilmente poi si raddrizza. Ideare dunque io chiamo, il distribuire il soggetto in atti e scene, stabilire e fissare il numero dei personaggi, e in due paginucce di prosaccia farne quasi l’estratto a scena per scena di quel che diranno e faranno. Chiamo poi stendere, qualora ripigliando quel primo foglio, a norma della traccia accennata ne riempio le scene dialogizzando in prosa come viene la tragedia intera, senza rifiutar un pensiero, qualunque ei siasi, e scrivendo con impeto quanto ne posso avere, senza punto badare al come. Verseggiare finalmente chiamo non solamente il porre in versi quella prosa, ma col riposato intelletto assai tempo dopo scernere tra quelle lungaggini del primo getto i migliori pensieri, ridurli a poesia, e leggibili. Segue poi come di ogni altro componimento il dover successivamente limare, levare, mutare; ma se la tragedia non v’è nell’idearla e distenderla, non si ritrova certo mai più con le fatiche posteriori.

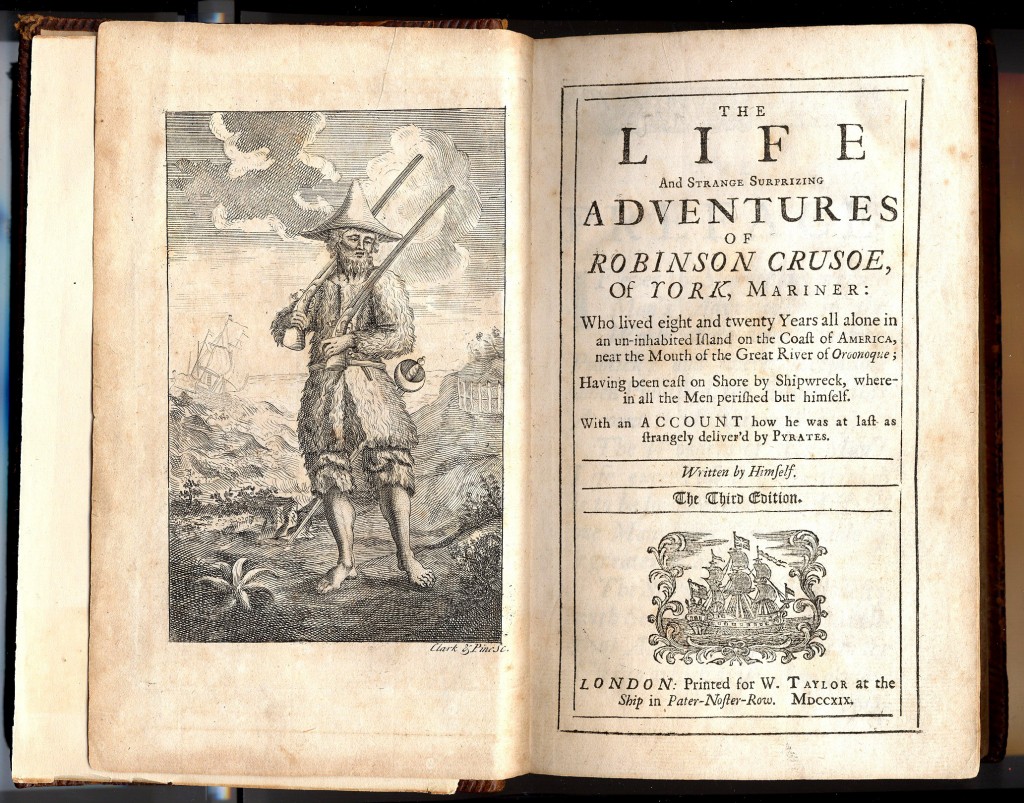

Edizione delle tragedie alfieriane (1857)

E qui, per una migliore comprensione del lettore, mi conviene spiegare l’uso di queste parole che sono state usate spesso: ideare, stendere e verseggiare. Queste tre fasi, con cui ho sempre creato le mie tragedie, mi hanno sempre offerto il beneficio del tempo fra una fase e l’altra, necessario a riflettere su un componimento di tale importanza. Infatti, se già dall’inizio nasce male, difficilmente in seguito potrà essere corretto. Per ideare io in-tendo il distribuire il soggetto in atti e scene, stabilire e fissare il numero dei personaggi, e in due paginette appena abbozzate fare quasi un riassunto scena per scena di quello che faranno e diranno. Definisco poi stendere ripigliare quel primo lavoro e seguendo le indica-zioni date nella prima traccia riempio le scene con i dialoghi in prosa, così come dovrà es-sere l’intera tragedia, senza rifiutare un pensiero, qualunque esso sia, e scrivendo con tutta la forza che ho, senza badare al come. In ultimo per verseggiare io intendo non solo porre in versi la prosa precedentemente elaborata, ma con mente assai per tempo riposata, scegliere tra quel lungo testo prosastico scritto di primo getto, i pensieri migliori, ridurli in versi e renderli leggibili. Segue poi, come per ogni altra opera, il doverla successivamente limare, togliere delle parti, cambiarla in altre; ma se l’azione tragica non nasce nell’idearla e poi distenderla, non può avere la luce solamente con l’ultima fase.

Questa pagina non solo ci illustra il metodo con cui Alfieri lavora, ma ci mostra come in lui operino due forze: da una parte la parte “razionale” che mette in “ordine”, rende “perfetta” l’opera; dall’altra l’aspetto irrazionale, cioè lo scrivere quasi come fosse dettato dall’inconscio (senza rifiutar un pensiero, qualunque ei siasi).

Alfieri struttura le sue tragedie nei canonici cinque atti, rispettando le tre unità aristoteliche di tempo, spazio e luogo. Elimina della tragedia classica il coro (che verrà ripristinato da Manzoni) ed ogni intermezzo lirico: l’opera alfieriana deve tutta tendere, sin dall’inizio, verso l’esito finale: a ciò risponde l’esigenza di ridurre il numero dei personaggi; la rappresentazione o la lettura non deve mai staccarsi da essi e dalla loro vicenda, a rischio di perdere la concentrazione e la tensione che la vicenda produce.

Non dobbiamo dimenticare che la produzione tragica alferiana si sviluppa sin dal 1775 al 1788 e vedrà la composizione di ben 19 tragedie: se nelle prime egli sviluppa il tema già presentato nel saggio Sulla tirannide, si prenda come rappresentativa di esso il Filippo (1775), nella cui piéce il sovrano spagnolo è disegnato come un despota che affama il suo popolo, già nel 1777, nella Virginia, tratta dalla storia romana – Iginio difende l’amata Virginia dalle insidie del tiranno Appio Claudio – traspare una tensione verso la libertà, altro tema fondamentale per lo scrittore astigiano.

Analisi critica di fine 800 sulla tragedia alfieriana e shilleriana

Analisi critica di fine 800 sulla tragedia alfieriana e shilleriana

Filippo è una tragedia in cinque atti. Don Carlos, figlio di Filippo II di Spagna, e Isabella di Valois, andata in sposa al re per ragioni di Stato, scoprono di amarsi. Quando Isabella impone a Don Carlos di lasciare la corte è troppo tardi: Filippo, il vero protagonista della tragedia, ha indovinato il loro segreto e vi ha visto l’occasione per dare sfogo al suo odio per il figlio. Non esiterà infatti a tramarne la morte, con astuzia consumata e false accuse, assumendo una maschera crudele di fredda virtù. Dopo aver fatto assassinare Perez, fedele amico di Don Carlos, costringerà il figlio e Isabella a uccidersi sotto i suoi occhi.

INFELICITA’ DEL TIRANNO

FILIPPO:

Gomez; compiuti

mie’ cenni hai tu? Quant’io t’ho imposto arrechi?

GOMEZ:

Perez trafitto muore: ecco l’acciaro,

che gronda ancor del suo sangue fumante.

CARLO:

Oh vista!

FILIPPO:

In lui dei traditor la schiatta

spenta pur non è tutta… Ma tu, intanto,

mira qual merto a’ tuoi fedeli io serbo.

CARLO:

Quante (oimè!) quante morti veder deggio,

pria di morir? Perez, tu pure?… Oh rabbia!

Giá giá ti seguo. Ov’è, dov’è quel ferro,

che spetta a me? via, mi s’arrechi. Oh! possa

mio sangue sol spegner la sete ardente

di questo tigre!

ISABELLA:

Oh! saziar io sola

potessi, io sola, il suo furor malnato!

FILIPPO:

Cessi la infame gara. Eccovi, a scelta

quel pugnale, o quel nappo. O tu, di morte

dispregiator, scegli tu primo.

CARLO:

Oh ferro!…

Te caldo ancora d’innocente sangue,

liberator te scelgo. – O tu, infelice

donna, troppo dicesti: a te null’altro

riman, che morte: ma il velen deh!

scegli; men dolorosa fia… D’amor infausto

quest’è il consiglio estremo: in te raccogli

tutto il coraggio tuo: – mirami… Io moro…

Segui il mio esempio. – Il fatal nappo afferra…

non indugiare…

ISABELLA:

Ah! sí; ti seguo. O morte,

tu mi sei gioja; in te…

FILIPPO:

Vivrai tu dunque;

mal tuo grado vivrai.

ISABELLA:

Lasciami… Oh reo

supplizio! ei muore; ed io?…

FILIPPO:

Da lui disgiunta,

sí, tu vivrai; giorni vivrai di pianto:

mi fia sollievo il tuo lungo dolore.

Quando poi, scevra dell’amor tuo infame,

viver vorrai, darotti allora io morte.

ISABELLA:

Viverti al fianco?… io sopportar tua vista?…

Non fia mai, no… Morir vogl’io… Supplisca

al tolto nappo… il tuo pugnal…

FILIPPO:

T’arresta…

ISABELLA:

Io moro…

FILIPPO:

Oh ciel! che veggio?

ISABELLA:

… Morir vedi…

la sposa,… e il figlio,… ambo innocenti,… ed ambo

per mano tua… – Ti sieguo, amato Carlo…

FILIPPO:

Scorre di sangue (e di qual sangue!) un rio…

Ecco, piena vendetta orrida ottengo;…

ma, felice son io?… – Gomez, si asconda

l’atroce caso a ogni uomo. – A me la fama,

a te, se il taci, salverai la vita.

Filippo II

Filippo II

FILIPPO: Gomez; hai seguito le mie indicazioni? Mi porti quello che ti ho imposto di fare? GOMEZ: Perez muore trafitto: ecco la spada, grondante ancora del suo sangue fumante. CARLO: Oh che vedo! FILIPPO: La stirpe dei traditore non è ancora completamente scomparsa… Ma tu, intanto, osserva quale ricompensa io riservo a coloro che mi sono fedeli. CARLO: Quante (ahimè!) quante morti devo ancora vedere, prima di essere ucciso? Pure tu, Perez?… Oh cieca pazzia! Già ormai ti seguo. Dov’è, dov’è quella spada, che mi hai riservato? dai, mi si porti. Oh! possa ora solo il mio sangue spegnere la sete ardente di questo bestia feroce di Filippo! ISABELLA: Oh! potessi solamente io, io sola, far cessare il malvagio furore! FILIPPO: Smettete questa vigliacca sfida. Eccovi a scelta o un pugnale o una tazza avvelenata. O tu, che disprezzi la morte, scegli per primo. CARLO: La spada!… Te che sei ancora calda del sangue innocente di Perez, scelgo te per liberarmi del mio corpo. – O tu, infelice donna, hai parlato troppo: non ti rimane nient’altro che morire: ma scegli il veleno! sarà meno doloroso… Questo è l’ultimo consiglio di un infelice amore: in te raccogli tutto il coraggio: – guardami.. muoio… Segui il mio esempio. – Prendi la tazza velenosa… non indugiare… ISABELLA: Ah! sí; ti seguo. O morte, tu sei la mia gioia; in te… FILIPPO: Tu invece vivrai, tuo malgrado vivrai. ISABELLA: Lasciami… Oh tremendo martirio! lui muore; ed io?… FILIPPO: Divisa da lui, sí, tu vivrai; vivrai giorni di pianto: sarà per me sollievo il tuo lungo dolore. Quando poi, liberata del tuo infame amore, desidererai vivere , allora ti ucciderò. ISABELLA: Viverti al fianco?… io sopportare la tua vista?… Non sarà mai, no… voglio morire… prenda il posto del veleno strappato… il tuo pugnale… FILIPPO: Fermati… ISABELLA: Muoio… FILIPPO: Oh Dio! che vedo? ISABELLA: … Morire vedi… la sposa… e il figlio,… entrambi innocenti,… ed entrambi per mano tua… – Ti seguo, amato Carlo… FILIPPO: Scorre un fiume di sangue (e di qual sangue!)… Ecco, ottengo un’orrida e piena vendetta… ma, sono io felice?… – Gomez, si nasconda l’atroce caso a ogni uomo. – A me la fama, tu, se non lo dici a nessuno, salverai la vita.

E’ un dramma storico: Il personaggio dell’inizio del brano è Ruy Gomez da Silva, fautore del matrimonio tra il re di Spagna Filippo II e Isabella di Valois; don Carlos figlio di Filippo e di Maria Emanuela D’Aviz, morta giovanissima di parto. La morte del giovanissimo figlio del re, ad appena ventitré anni, eccitò la fantasia non solo la fantasia dell’Alfieri, ma, più tardi, del grande drammaturgo tedesco Schiller.

Alfieri, che proprio in quegli anni, stava meditando sul concetto di tirannia, (Della tirannide è del 1777), disegna la figura di Filippo, modellandola sulla descrizione di Tiberio fatta da Tacito. Il re di Spagna, dopo aver strappato la moglie promessa al figlio, sposandola, mette poi in atto delle azioni per soggiogare e quindi colpevolizzare il figlio e la moglie, che nel frattempo erano diventati amanti. Ma quello che è emerge in questo breve passo è la vera tirannide non può ammettere alcuna forma di affettività: il tiranno è solo e la vera sua tragedia sta nell’affermazione di un potere oltre cui non vi è nessuno e nulla; una solitudine felice è un ossimoro, e questo Filippo lo sa bene (come bene sa la critica novecentesca che il voler uccidere, annullare un figlio possiede valenze sconosciute alfieriano ma certamente dibattute nella psicoanalisi freudiana)

Rappresentazione teatrale del Filippo del 2010

Rappresentazione teatrale del Filippo del 2010

Un altro tema nelle tragedie di Alfieri è, come già abbiamo visto in Virginia quello della libertà, che viene in seguito mitigato dall’idea della sconfitta: è così nella Congiura de’ Pazzi (1778) in cui, nella Firenze di Lorenzo il Magnifico il suicidio di Raimondo, per non rinunciare alla libertà che il signore stava spegnendo, appare più come una sconfitta che una vittoria, nel Timoleone (1780) – tratto dalle Vite parallele di Plutarco – l’uccisione da parte dell’eroe eponimo del fratello Timofane per ridare libertà a Sparta, appare come una lotta staccatasi dal dato reale, in cui predominano astratti furori, più che tensioni emotive reali.

Il capolavoro viene con il Saul (1782), dove la figura dell’eroe appare con più sfaccettature, con maggiori risonanze interiori: l’incedere della vecchiaia, la perdita del potere a favore dei giovani vissuto con rabbia e gelosia, ma anche con amore, l’abbandono di Dio che sceglie suo genero, la scelta della morte eroica (temi presenti nelle opere precedenti, ma qui raccolti nella complessità di una mente sempre più folle. Un ulteriore passaggio lo leggiamo nell’altro capolavoro la Mirra (1784) in cui il dramma raccontatoci da Ovidio, viene qui spogliato da ogni ridondanza per focalizzarsi nell’animo di una giovane donna costretta dal destino a vivere un amore non voluto e tormentato ed accettare con forza l’impossibilità di realizzarlo. Le ultime prove, tra le quali citiamo il Bruto primo (1786) e il Bruto secondo (1788), in cui, riprendendo la storia romana e il tema degli uccisori di Cesare come anelito di libertà, ci sembra che il nostro ripeta stilemi senza più il vigore e la forza iniziale.

Saggio critico del 1904 sull’opera di Alfieri

I capolavori tragici alfieriani, per unanime consenso critico, vengono ritenuti la Mirra e il Saul.

Mirra

La vicenda si svolge a Cipro, isola dedicata a Venere, nella corte di Ciniro. E’ la vigilia delle nozze che dovrebbero unire Mirra, figlia del re e di Cecri, con Pereo, principe d’Epiro, ma non c’è felicità a corte, poiché la promessa sposa appare mortalmente triste. In accordo con la nutrice Euriclea, i due genitori, addolorati e desiderosi di rivedere lieta la loro unica figlia, cercano di scoprire la ragione di tanta mestizia, pronti anche a sospendere le nozze qualora Mirra confessasse di nutrire un altro amore. Mirra entra in scena nel secondo atto, opponendo alle insistenti domande dei genitori, della nutrice e dello stesso Pereo, un ostinato silenzio, sotto il quale però non riesce a nascondere un terribile tormento. Nelle sue parole si mescolano parole d’affetto verso i suoi genitori e il promesso sposo, lacrime, sbocchi interrotti di paura e di malessere incomprensibili. Supplice e disperata, Mirra giunge a invocare la morte, fra lo sbigottimento di coloro che le stanno attorno. Nel terzo atto Mirra accetta di unirsi in matrimonio con Pereo, segretamente sperando di allontanarsi dalla casa che le è divenuta ormai intollerabile, e morire di dolore lontano dagli occhi di chi più ama. Nel quarto atto, durante il rito nuziale, la volontà di Mirra cede alla forza dell’angoscia e. delirando, la giovane impreca contro le nozze stesse: la cerimonia è interrotta e Pereo, per l’umiliazione e il dolore si uccide. Nell’atto finale, di fronte alla ferma decisione del padre di sapere, e sconvolta per aver provocato il suicidio dell’innocente Pereo, Mirra confessa la propria passione incestuosa e con la spada del padre si trafigge il cuore.

Adelaide Ristori: Attrice torinese dell’800

La tragedia, scritta nel 1784, prende spunto specificatamente da un passo ovidiano: nelle Metamorfosi, infatti, si narra la storia della giovane Mirra che nutre una passione incestuosa verso il padre Ciniro. Attraverso inganni la giovane donna arriva a consumare l’incesto, ma per questo verrà punita dagli dei che la trasformeranno in albero. Accanto al mito ovidiano sono echi dalle tragedie classiche come l’Ippolito di Euripide e la Fedra (dello stesso argomento di quella greca) di Seneca. Alfieri rielabora completamente il mito: Mirra non compie, ma neanche rivela, se non nell’ultimo atto, la sua insana passione. Ciò determina un’impietosa analisi della mente di Mirra, spinta dalla ragione a negare e a negarsi ciò che invece inconsciamente prova; non vi è quindi la scissione, come nelle altre tragedie, di due personaggi che, emblematicamente lottano tra loro; qui la lotta tra passione e ragione viene interiorizzata.

LA CONFESSIONE DI MIRRA

CINIRO:

Mirra, che nulla tu il mio onor curassi,

creduto io mai, no, non l’avrei; convinto

me n’hai (pur troppo!) in questo dì fatale

a tutti noi: ma, che ai comandi espressi,

e replicati del tuo padre, or tarda

all’obbedir tu sii, più nuovo ancora

questo a me giunge.

MIRRA:

… Del mio viver sei

signor, tu solo… Io de’ miei gravi,… e tanti

falli… la pena… a te chiedeva,… io stessa,…

or dianzi… qui… – Presente era la madre…

deh! perché allor… non mi uccidevi?…

CINIRO:

E’ tempo,

tempo ormai, sì, di cangiar modi, o Mirra.

Disperate parole indarno muovi;

e disperati, e in un tremanti, sguardi

al suolo affissi indarno. Assai ben chiara

in mezzo al dolor tuo traluce l’onta;

rea ti senti tu stessa. Il tuo più grave

fallo, è il tacer col padre tuo: lo sdegno

quindi appien tu ne merti; e che in me cessi

l’immenso amor, che all’unica mia figlia

io già portai. – Ma che? tu piangi? e tremi?

e inorridisci?… e taci? – A te fia dunque

l’ira del padre insopportabil pena?

MIRRA:

Ah!… peggior … d’ogni morte

CINIRO:

Odimi. Al mondo

favola hai fatto i genitori tuoi,

quanto te stessa, coll’infausto fine

che alle da te volute nozze hai posto.

Già l’oltraggio tuo crudo i giorni ha tronchi

del misero Peréo…

MIRRA:

Che ascolto? Oh cielo!

CINIRO:

Peréo, sì, muore; e tu lo uccidi. Uscito

del nostro aspetto appena, alle sue stanze

solo, e sepolto in un muto dolore,

ei si ritrae: null’uomo osa seguirlo.

Io, (lasso me!) tardo pur troppo io giungo…

Dal proprio acciaro trafitto, ei giacea

entro un mare di sangue: a me gli sguardi

pregni di pianto e di morte inalzava;…

e, fra i singulti estremi, dal suo labro

usciva ancor di Mirra il nome. – Ingrata…

MIRRA:

Deh! più non dirmi… Io sola, io degna sono,

di morte… E ancor respiro?…

CINIRO:

Il duolo orrendo

Dell’infelice padre di Peréo,

io che son padre ed infelice, io solo

sentir lo posso: io ’l so, quanto esser debba

lo sdegno in lui, l’odio, il desio di farne

aspra su noi giusta vendetta. – Io quindi,

non dal terror dell’armi sue, ma mosso

dalla pietà del giovinetto estinto,

voglio, qual de’ padre ingannato e offeso,

da te sapere (e ad ogni costo io ’l voglio)

la cagion vera di sì orribil danno. –

Mirra, invan me l’ascondi: ah! ti tradisce

ogni tuo menom’atto. – Il parlar rotto;

lo impallidire, e l’arrossire; il muto

sospirar grave; il consumarsi a lento

fuoco il tuo corpo; e il sogguardar tremante;

e il confonderti incerta; e il vergognarti,

che mai da te non si scompagna:… ah! tutto,

sì tutto in te mel dice, e invan tu il nieghi;…

son figlie in te le furie tue… d’amore.

MIRRA:

Io?… d’amor?… Deh! nol credere… T’inganni.

CINIRO:

Più il nieghi tu, più ne son io convinto.

E certo in un son io (pur troppo!) omai,

ch’esser non puote altro che oscura fiamma,

quella cui tanto ascondi.

MIRRA:

Oimè!… che pensi?…

Non vuoi col brando uccidermi;… e coi detti…

mi uccidi intanto…

CINIRO:

E dirmi pur non l’osi,

che amor non senti? E dirmelo, e giurarlo

anco ardiresti, io ti terria spergiura. –

Ma, chi mai degno è del tuo cor, se averlo

non potea pur l’incomparabil, vero,

caldo amator, Peréo? – Ma, il turbamento

cotanto è in te;… tale il tremor; sì fera

la vergogna; e in terribile vicenda,

ti si scolpiscon sì forte sul volto;

che indarno il labro negheria…

MIRRA:

Vuoi dunque…

farmi… al tuo aspetto… morir… di vergogna?…

E tu sei padre?

CINIRO:

E avvelenar tu i giorni,

troncarli vuoi, di un genitor che t’ama

più che se stesso, con l’inutil, crudo,

ostinato silenzio? – Ancor son padre:

scaccia il timor; qual ch’ella sia tua fiamma,

(pur ch’io potessi vederti felice!)

capace io son d’ogni inaudito sforzo

per te, se la mi sveli. Ho visto, e veggo

tuttor, (misera figlia!) il generoso

contrasto orribil, che ti strazia il core

infra l’amore, e il dover tuo. Già troppo

festi, immolando al tuo dover te stessa:

ma, più di te possente, Amor nol volle.

La passíon puossi escusare; ha forza

più assai di noi; ma il non svelarla al padre,

che tel comanda, e ten scongiura, indegna

d’ogni scusa ti rende.

MIRRA:

– O Morte, Morte,

cui tanto invoco, al mio dolor tu sorda

sempre sarai?…

CINIRO:

Deh! figlia, acqueta alquanto,

l’animo acqueta: se non vuoi sdegnato

contra te più vedermi, io già nol sono

più quasi omai; purché tu a me favelli.

Parlami deh! come a fratello. Anch’io

conobbi amor per prova: il nome.

MIRRA:

Oh cielo!…

Amo, sì; poiché a dirtelo mi sforzi;

io disperatamente amo, ed indarno.

Ma, qual ne sia l’oggetto, né tu mai,

né persona il saprà: lo ignora ei stesso…

ed a me quasi io ’l niego.

CINIRO:

Ed io saperlo

e deggio, e voglio. Né a te stessa cruda

esser tu puoi, che a un tempo assai nol sii

più ai genitori che ti adoran sola.

Deh! parla; deh! – Già, di crucciato padre,

vedi ch’io torno e supplice e piangente:

morir non puoi, senza pur trarci in tomba. –

Qual ch’ei sia colui ch’ami, io ’l vo’ far tuo.

Stolto orgoglio di re strappar non puote

il vero amor di padre dal mio petto.

Il tuo amor, la tua destra, il regno mio,

cangiar ben ponno ogni persona umíle

in alta e grande: e, ancor che umíl, son certo,

che indegno al tutto esser non può l’uom ch’ami.

Te ne scongiuro, parla: io ti vo’ salva,

ad ogni costo mio.

MIRRA:

Salva?… Che pensi?…

Questo stesso tuo dir mia morte affretta…

Lascia, deh! lascia, per pietà, ch’io tosto

da te… per sempre… il piè… ritragga…

CINIRO:

O figlia

unica amata; oh! che di’ tu? Deh! vieni

fra le paterne braccia. – Oh cielo! in atto

di forsennata or mi respingi? Il padre

dunque abborrisci? e di sì vile fiamma

ardi, che temi…

MIRRA:

Ah! non è vile;… è iniqua

la mia fiamma; né mai…

CINIRO:

Che parli? iniqua,

ove primiero il genitor tuo stesso

non la condanna, ella non fia: la svela.

MIRRA:

Raccapricciar d’orror vedresti il padre,

se la sapesse… Ciniro…

CINIRO:

Che ascolto!

MIRRA:

Che dico?… ahi lassa!… non so quel ch’io dica…

Non provo amor… Non creder, no… Deh! lascia,

te ne scongiuro per l’ultima volta,

lasciami il piè ritrarre.

CINIRO:

Ingrata: omai

col disperarmi co’ tuoi modi, e farti

del mio dolore gioco, omai per sempre

perduto hai tu l’amor del padre.

MIRRA:

Oh dura,

fera orribil minaccia!… Or, nel mio estremo

sospir, che già si appressa,… alle tante altre

furie mie l’odio crudo aggiungerassi

del genitor?… Da te morire io lungi?…

Oh madre mia felice!… almen concesso

a lei sarà… di morire… al tuo fianco…

CINIRO:

Che vuoi tu dirmi?… Oh! qual terribil lampo,

da questi accenti!… Empia, tu forse?…

MIRRA:

Oh cielo!

che dissi io mai?… Me misera!… Ove sono?

Ove mi ascondo?… Ove morir? – Ma il brando

tuo mi varrá…

(Rapidissimamente avventatasi al brando del padre, se ne trafigge.)

CINIRO:

Figlia… Oh! che festi? il ferro…

MIRRA:

Ecco,… or… tel rendo… Almen la destra io ratta

ebbi al par che la lingua.

CINIRO:

… Io… di spavento,…

e d’orror pieno, e d’ira,… e di pietade,

immobil resto.

MIRRA:

Oh Ciniro!… Mi vedi…

presso al morire… Io vendicarti… seppi,…

e punir me… Tu stesso, a viva forza,

l’orrido arcano… dal cor… mi strappasti…

ma, poiché sol colla mia vita… egli esce…

dal labro mio,… men rea… mi moro…

CINIRO:

Oh giorno!

Oh delitto!… Oh dolore! – A chi il mio pianto?…

MIRRA:

Deh! più non pianger;… ch’io nol merto… Ah! sfuggi

mia vista infame;… e a Cecri… ognor… nascondi…

CINIRO:

Padre infelice!… E ad ingojarmi il suolo

non si spalanca?… Alla morente iniqua

donna appressarmi io non ardisco;… eppure,

abbandonar la svenata mia figlia

non posso…

Rappresentazione teatrale della Mirra

CINIRO: Mirra, che tu non curassi per nulla del mio onore, non l’avrei mai creduto; me ne sono convinto (purtroppo!) in questo giorno di lutto per noi tutti; ma che tu alle richieste espresse e ripetute da tuo padre, ora che tu sia restia nell’obbedirmi, questo giunge come un’ulteriore novità. MIRRA: Della mia vita, sei solo tu il padrone… Io dei miei gravi e numerosi errori chiedevo a te la pena… io stessa (te l’ho chiesta) un attimo fa, con la presenza di mamma. Allora, perché non mi hai ucciso?… CINIRO: E’ ora di cambiare atteggiamento, Mirra. Pronunci parole disperate e fissi gli occhi disperati e tremanti, inutilmente. Assai chiaramente appare, in mezzo al dolore, la tua vergogna: colpevole ti senti tu stessa. Il tuo più grave errore è tacere con tuo padre; quindi meriti la mia rabbia e cessi l’immenso amore che io provai per te, unica figlia. Che fai? Piangi? Tremi e inorridisci e… taci. Per te sarebbe dunque l’ira paterna un’insopportabile pena? MIRRA: Peggiore di qualsiasi morte… CINIRO: Ascoltami. Hai reso i tuoi genitori oggetto di dicerie per il mondo, come te stessa, coll’infausto fine che tu hai creato alle nozze pur da te volute. Già la tua crudele offesa ha spezzato i giorni al misero Pereo. MIRRA: Che ascolto? Oh cielo! CINIRO: Pereo è morto, e tu l’hai ucciso. Appena uscito alla nostra vista, si reca da solo nelle sue stanze, sepolto in un muto dolore, nessun uomo lo ha seguito, Io (povero me) giungo purtroppo troppo tardi… Ucciso con la propria spada, egli giaceva in un mare di sangue e gli occhi pieni di pianto e di morte innalzava verso di me. E fra gli ultimi singulti, dalle sue labbra usciva ancora il tuo nome, Mirra. Ingrata! MIRRA: Non dirmi più niente. Solo io sono degna di morire. E ancora vivo… CINIRO: Il dolore immenso dell’infelice padre di Pereo. Io che sono padre ed infelice, io solo lo posso capire, io lo so quanto debba essere grande la rabbia, l’odio, il desiderio di fare contro di noi una giusta vendetta. Io quindi, non dalla paura delle sue armi, ma mosso dalla pietà per il giovane morto, voglio, come deve un padre ingannato e offeso, sapere da te (e ad ogni costo lo voglio sapere) il motivo vero di un così orribile danno. Mirra, inutilmente lo nascondi, ti tradisce ogni minimo gesto. Il parlare con frasi spezzate, l’impallidire, l’arrossire, i muti gravi sospiri, il consumarsi lentamente del tuo corpo, il guardare furtivamente di nascosto; e la vergogna che t’accompagna sempre. Ah, tutto, sì, tutto me lo dice, e inutilmente tu lo neghi. Le tue sono furie d’amore? MIRRA: D’amore? Non credere. Ti sbagli. CINIRO: Più lo neghi, più sono convinto. E certo sono io, ormai, ch’esser non può che un amore in-degno, quello che tu nascondi. MIRRA: Oimè, che dici? Non mi uccidi con la spada e intanto mi uccidi con le parole… CINIRO: E tu non osi dirmi che provi amore? E se anche avresti il coraggio di dirmelo e di giurarlo, ti considererei una spergiura. Ma, chi è mai degno del tuo cuore, se non poté esserlo l’incomparabile, vero, caldo amante Pereo. Ma c’è in te un tale turbamento, un tale tremore, così forte è la vergogna; e in un terribile susseguirsi si scolpiscono fortemente sul tuo volto, che inutilmente potrai negarlo. MIRRA: Vuoi dunque, di fronte a te, farmi morire di vergogna? E tu sei un padre? CINIRO: E vuoi tu avvelenare i giorni, spezzarli d’un padre che t’ama più di se stesso, con l’inutile, crudele silenzio? Ancora sono tuo padre, non avere paura. Chiunque sia il tuo amore (purché ti veda felice) sono capace di qualsiasi sforzo per te, basta che me sveli. Ho visto e vedo tuttora (povera figlia!) l’incredibile contrasto che ti strazia il cuore, tra il dovere e l’amore. Già troppo ti sei immolata, ma l’amore è più potente, non ha voluto. Si può scusare la passione, è più forte di noi; ma il non rivelarla al padre, che te lo ordina e ti scongiura, ti rende indegna di ogni scusa. MIRRA: Oh, morte, che tanto invoco, sarai sempre sorda al mio dolore? CINIRO: Figlia, calmati, riposa l’animo, se non vuoi vedermi adirato; non lo sono quasi più: basta che tu mi parli. Parlami come fossi un fratello. Anch’io ho conosciuto, per esperienza, di cosa è capace l’amore… MIRRA: Oh cielo! Amo sì, sebbene mi costi fatica dirtelo. Amo disperatamente ed inutilmente. Ma chi sia l’oggetto del mio amore, né tu, ne altri lo sapranno mai. Lo ignora egli stesso, e io lo nego a me stessa. CINIRO: Ed io devo e voglio saperlo. Né tu puoi essere crudele con te stessa e allo stesso tempo con i tuoi genitori che adorano te sola. Allora, parla! Vedi già che da padre irato con te torno ora supplichevole e piangente: non puoi morire, senza portare noi stessi alla tomba. Chiunque sia colui che ami, io voglio farlo tuo. Uno sciocco orgoglio di re non può strappare l’amore di padre che provo nel petto: il tuo amore, la tua mano, il mio regno possono ben cambiare una persona umile e porlo in grande ed alto stato: e, sebbene umile, sono certo, che non può essere del tutto indegno un uomo che tu ami. Te ne scongiuro: rivelami il suo nome, io ti voglio salva, ad ogni costo. MIRRA: Salva? Che pensi? Queste tue stesse parole affrettano la morte. Ti prego, lascia che io mi allontani da te per sempre. CINIRO: O figlia, unica amata, che dici? Vieni fra le mie braccia. Oh, come una forsennata tu mi respingi; dunque aborri anche tuo padre, e di così indegno amore bruci, che hai paura… MIRRA: Ah, non è umile il mio amore, è sacrilego, né mai… CINIRO: Che dici? Sacrilego! Quando per primo il tuo stesso padre non la condanna, non può esserlo. Avanti, dimmi il nome. MIRRA: Vedresti tu stesso, padre, inorridire, se lo sapessi… Ciniro. CINIRO: Che dici? MIRRA: Che dico? Povera me! Non so più ciò che dico. Non provo amore per te, non credere. Ti prego, per l’ultima volta, lasciami andare via. CINIRO: Ingrata! Ormai vuoi farmi disperare con i tuoi modi e farti gioco del mio dolore; ormai per sempre hai perduto l’amore di tuo padre. MIRRA: Oh, dura, crudele e orribile minaccia! Ora, nell’ultimo respiro della mia vita, che ormai s’avvicina, ai tanti tormenti della mia vita si aggiungerebbe l’odio crudele dei genitori? Morire io lontana da te? Oh madre mia felice, almeno a lei sarà concesso di morire al tuo fianco. CIRINO: Che cosa vuoi dire? Oh, quale terribile squarcio di verità da que-ste tue parole! Empia tu forse dunque saresti? MIRRA: Oh cielo! Che mai ho detto? Povera me! Dove sono, dove mi nascondo… dove darmi la morte. La tua spada mi servirà… (Immediatamente si avventa sulla spada del padre e si trafigge) CINIRO: Figlia, oh, che hai fatto… la spada… MIRRA: Ecco te la rendo. Almeno ho avuto la mano veloce come la lingua. CINIRO: Io resto immobile pieno di spavento, d’orrore, di rabbia, di pietà. MIRRA: Oh Ciniro! Mi vedi vicino alla morte. Io ho saputo vendicarti e punire me stessa. Tu stesso l’orrendo mistero mi hai strappato dal cuore, ma poiché solo con la mia vita esce dalla mia bocca, muoio meno colpevole. CINIRO: Oh quale giorno! Oh delitto! Oh quale dolore! Per chi il mio pianto? MIRRA: Non piangere più, che io non lo merito; sfuggi la mia vista infame e a mia madre Cecri nascondi (il motivo) per sempre. CINIRO: Padre infelice, perché il suolo ancora non si spalanca. Io non ho il coraggio d’avvicinarmi all’ingiusta donna che muore, eppure non posso abbandonare mia figlia piena di sangue…

Denia Mazzola Gavazzeni in Mirra (riduzione musicale in due atti di Domenico Alealona)

Il suicidio di Mirra non è un suicidio contro la libertà di non poter amare, ma, più profondamente il suicidio della volontà inconscia contro la ragione. E’ quest’ultima a venire de finitamente sconfitta: essa non ha saputo prevalere sull’animo della protagonista; Mirra, infatti, resterà sola (nella scena successiva morirà con solo accanto la sua nutrice, lontano dai genitori) con il suo dramma che solo la morte può sciogliere. C’è già qui un personaggio, sia pur tratto da un’opera classica, profondamente legato al pathos; la sua sofferenza va al di là, come già detto, della ragione, capace di guidare l’uomo verso un infinito progresso (come affermavano gli illuministi), per aprire varchi inesplorati dell’animo umano.

Saul

Il testo biblico narra di come il valoroso guerriero Saul venga unto primo re d’Israele dal sommo sacerdote Samuele. Accecato dalla brama del potere, tuttavia, Saul si allontana progressivamente dalla grazia e dal favore di Dio, finché Samuele, divinamente ispirato, non consacra nuovo re il giovane pastore e musico David. In guerra con i Filistei, David si distingue in atti di valore, acquistando grande valore agli occhi del popolo; ma le sue vittorie inveleniscono il vecchio re Saul, che teme per il trono cui non intende rinunciare. In parte per sincera ammirazione, in parte per calcolo politico Saul dà in sposa la figlia Micol a David, ma al contempo trama per ucciderlo, giungendo, nel tempo in cui avrebbe bisogno del suo valore guerriero, a blandirlo dal regno. La tragedia alfieriana, che ha la durata “classica” di ventiquattro ore, si apre sulla notte in cui David, accolto dal fedele amico Gionata, fratello di Micol, di nascosto fa ritorno all’esercito di Saul, accampato sulle alture di Gelboé in attesa dello scontro con i Filistei. Saul entra in scena nel secondo atto, mostrando la confusione di sentimenti che violentissima lo domina: senso di regalità e orrore per le forze che lo abbandonano, ricordi del passato glorioso e preveggenza di morte, amore per i figli e ossessione del tradimento, ammirazione per la giovanile baldanza di David, invidia e rancore per i suoi successi. Nel terzo atto, dopo essersi temporaneamente riconciliato con David grazie anche al suo canto, Saul viene assalito da un nuovo accesso d’ira, minaccia di morte David e lo induce a fuggire. Nel quarto atto Saul manda a morte il sacerdote Achimelech, accusando la casta sacerdotale di tradimento, e si appresta a combattere i Filistei senza l’aiuto di David. La situazione precipita nel quinto atto: i Filistei travolgono l’esercito israelita, Saul, sempre più sconvolto da allucinazioni e rimorsi, apprende della morte dei figli in battaglia, e per non cadere nelle mani del nemico si dà la morte, affidando la figlia Micol a David.

Guercino: Saul e David

Il Saul precede la composizione della Mirra: infatti viene scritto nel 1782 e rappresenta il punto più alto della tragedia alfieriana che ha come tema l’interiorizzazione di un dilemma irrisolvibile. Infatti se la precedente tragedia, pur rappresentando un mito, lo risolveva, tragicamente, in una sorta di dramma “borghese” (l’amore del padre per una figlia a cui vuole concedere tutto, pur di vederla felice), questa tragedia ha come protagonista un tiranno il cui limite verso l’assoluto della libertà trova un limite non in un antagonista ma in Dio. Questo condurrà alla pazzia Saul e l’autore, appunto, ne scava i recessi dell’animo più profondi, mostrandoci le contraddizioni, i tormenti, la disperazione che può trovare quiete soltanto nella morte.

Nella pianura di Gelboè l’esercito di Israele, guidato dal re Saul, attende di misurarsi contro i filistei. David, già scacciato da Saul per gelosia, nonostante fosse sposo di sua figlia Micol e amico fraterno dell’altro figlio Gionata, è giunto al campo per combattere l’indomani con il suo popolo. Saul lo riaccoglie: i successivi colloqui del re con i figli, con David, col ministro Abner, rivelano i suoi tormenti e le sue malinconie, accentuati dal contrasto fra la propria vecchiaia e decadenza e la giovinezza e i successi di David. Quando però sempre più ossessionato da un’ansia di dominio assoluto, Saul fa mettere a morte il sommo sacerdote Achimelec, David lo abbandona. Assalito e sconfitto dai filistei, Saul si uccide.

I TORMENTI DI SAUL

SAUL:

Bell’alba è questa. In sanguinoso ammanto

oggi non sorge il sole; un dì felice

prometter parmi. – Oh miei trascorsi tempi!

Deh! dove sete or voi? Mai non si alzava

Saùl nel campo da’ tappeti suoi,

che vincitor la sera ricorcarsi

certo non fosse.

ABNER:

Ed or, perché diffidi,

o re? Tu forse non fiaccasti or dianzi

la filistea baldanza? A questa pugna

quanto più tardi viensi, Abner tel dice,

tanto ne avrai più intera, e nobil palma.

SAUL:

Abner, oh! quanto in rimirar le umane

cose, diverso ha giovinezza il guardo,

dalla canuta età! Quand’io con fermo

braccio la salda noderosa antenna,

ch’or reggo appena, palleggiava; io pure

mal dubitar sapea… Ma, non ho sola

perduta omai la giovinezza… Ah! meco

fosse pur anco la invincibil destra

d’Iddio possente!… e meco fosse almeno

David, mio prode!

ABNER:

E chi siam noi? Senz’esso

più non si vince or forse? Ah! non più mai

snudar vorrei, s’io ciò credessi, il brando,

che per trafigger me. David, ch’è prima,

sola cagion d’ogni sventura tua…

SAUL:

Ah! no: deriva ogni sventura mia

da più terribil fonte… E che? celarmi

l’orror vorresti del mio stato? Ah! S’io

padre non fossi, come il son, pur troppo!

di cari figli,… or la vittoria, e il regno,

e la vita vorrei? Precipitoso

già mi sarei fra gli inimici ferri

scagliato io, da gran tempo: avrei già tronca

così la vita orribile, ch’io vivo.

Quanti anni or son, che sul mio labro il riso

non fu visto spuntare? I figli miei,

ch’amo pur tanto, le più volte all’ira

muovonmi il cor, se mi accarezzan… Fero,

impazïente, torbido, adirato

sempre; a me stesso incresco ognora, e altrui;

bramo in pace far guerra, in guerra pace:

entro ogni nappo, ascoso tosco io bevo;

scorgo un nemico, in ogni amico, i molli

tappeti assiri, ispidi dumi al fianco

mi sono; angoscia il breve sonno; i sogni

terror. Che più? Chi ’l crederia? spavento

m’è la tromba di guerra; alto spavento

è la tromba a Saùl. Vedi, se è fatta

vedova omai di suo splendor la casa

di Saùl; vedi, se omai Dio sta meco.

E tu, tu stesso, (ah! ben lo sai) talora

a me, qual sei, caldo verace amico,

guerrier, congiunto, e forte duce, e usbergo

di mia gloria tu sembri; e talor, vile

uom menzogner di corte, invido, astuto

nemico, traditore…

ABNER:

Or, che in te stesso

appien tu sei, Saulle, al tuo pensiero,

deh, tu richiama ogni passata cosa!

Ogni tumulto del tuo cor (nol vedi?)

dalla magion di que’ profeti tanti,

di Rama egli esce. A te chi ardiva primo

dir, che diviso eri da Dio? l’audace,

torbido, accorto, ambïzioso vecchio,

Samuèl sacerdote; a cui fean eco

le sue ipocrite turbe. A te sul capo

ei lampeggiar vedea con livid’occhio

il regal serto, ch’ei credea già suo.

Già sul bianco suo crin posato quasi

ei sel tenea; quand’ecco, alto concorde

voler del popol d’Israello al vento

spersi ha suoi voti, e un re guerriero ha scelto.

Questo, sol questo, è il tuo delitto. Ei quindi

d’appellarti cessò d’Iddio l’eletto,

tosto ch’esser tu ligio a lui cessasti.

Da pria ciò solo a te sturbava il senno:

coll’inspirato suo parlar compieva

David poi l’opra. In armi egli era prode,

nol niego io, no; ma servo appieno ei sempre

di Samuello; e più al’’altar, che al campo

propenso assai: guerrier di braccio egli era,

ma di cor, sacerdote. Il ver dispoglia

d’ogni mentito fregio; il ver conosci.

Io del tuo sangue nasco; ogni tuo lustro

è d’Abner lustro: ma non può innalzarsi

David, no mai, s’ei pria Saùl non calca.

SAUL:

David?… Io l’odio… Ma, la propria figlia

gli ho pur data in consorte . . . Ah! tu non sai.-

La voce stessa, la sovrana voce

che giovanetto mi chiamò più notti,

quand’io, privato, oscuro e lungi tanto

stava dal trono e da ogni suo pensiero;

or, da più notti, quella voce istessa

fatta è tremenda, e mi respinge, e tuona

in suon di tempestosa onda mugghiante:

“Esci Saùl; esci Saulle”… Il sacro

venerabile aspetto del profeta,

che in sogno io vidi già, pria ch’ei mi avesse

manifestato che voleami Dio

re d’Israèl, quel Samuèle, in sogno,

ora in tutt’altro aspetto io lo riveggo.

Io, da profonda cupa orribil valle,

lui su raggiante monte assiso miro:

sta genuflesso Davide a’ suoi piedi:

il santo veglio sul capo gli spande

l’unguento del Signor; con l’altra mano

che lunga lunga ben cento gran cubiti

fino al mio capo estendesi, ei mi strappa

la corona dal crine; e al crin di David

cingerla vuol: ma, il crederesti? David

pietoso in atto a lui si prostra, e niega

riceverla; ed accenna, e piange, e grida,

che a me sul capo ei la riponga… – Oh vista!

Oh David mio! tu dunque obbediente

ancor mi sei? genero ancora? e figlio?

e mio suddito fido? e amico?… Oh rabbia!

Tormi dal capo la corona mia?

Tu che tant’osi, iniquo vecchio, trema…

Chi sei?… Chi n’ebbe anco il pensiero, pera…-

Ahi lasso me! Ch’io già vaneggio!…

ABNER:

Pera,

David sol pera: e svaniran con esso,

sogni, sventure, vision, terrori.

SAUL: E’ questa una buona alba: Oggi il sole non sorge circondato da una nebbia rossastra (indice di sventura) Mi sembra che si prometta un giorno felice. – Oh, tempi miei felici! Dove siete ora? Mai non si alzava Saul dai suoi tappeti che non fosse certo che si sarebbe ricoricato vincitore. ABNER: E ora perché temi, o re? Tu forse, poco tempo fa, non hai indebolito la forza dei Filistei? A questa battaglia, quanto più si ritarderà l’inizio, te lo garantisce Abner, tanto più ne avrai una grande e nobile vittoria. SAUL: Oh, Abner! Quanto nell’osservare le cose umane è diverso lo sguardo di un giovane da quello di un vecchio! Quando io, con braccio fermo, tenevo la nodosa lancia, non avevo dubbi… Ma non ho solo perduto la giovinezza, ormai. Ah, fosse con me ancora l’invincibile favore di Dio potente… e fosse qui con me, almeno, David, mio eroe. ABNER: E chi siamo noi? Senza di lui non si può forse vincere ora? Oh, se io credessi ciò, non vorrei più sfoderare la spada che per trafiggere me. David, che è la prima e la sola ragione della tua rovina. SAUL: Ah, no! Deriva da un motivo più grande la mia rovina. E che? Vorresti nascondermi la gravità della mia situazione? Ah, se io non fossi padre, come sono, purtroppo, di figli cari, ora vorrei la vittoria, il regno e la vita? Con precipitazione io mi sarei gettato fra gli eserciti nemici, da molto tempo avrei già spezzato gli anni di questa mia vita. Da quanti anni non ho più la capacità di ridere? I figli miei, che pure amo tanto, muovono spesso il cuore all’ira, se s’avvicinano con affetto… Sono sempre feroce, impaziente, tormentato, arrabbiato, sempre sono odioso verso me stesso e gli altri, desidero fare la guerra in pace e la pace in guerra; dentro ogni coppa che bevo temo ci sia nascosto un veleno; vedo nemici in ogni amico, i soffici tappeti assiri, sono ispidi rovi al mio fianco; mi dà angoscia l’insonnia, i sogni mi procurano terrore. Che altro ancora? Chi lo crederebbe che mi procura uno spavento la tromba di guerra, un grande spavento a Saul. Vedi, è priva del suo splendore la casa di Saul; vedi se Dio ora sta con me. E tu, tu stesso (lo sai bene) talora mi sembri un vero amico, un guerriero, un parente sincero, un forte comandante, uno scudo per la mia gloria; altre volte mi sembri vigliacco, un cortigiano infido, invidioso, furbo, nemico e traditore. ABNER: Ora, che sei pienamente in te stesso, richiama il passato alla tua mente. Ogni tormento del tuo cuore (non lo vedi?) deriva dalla casa dei profeti della città di Rama. Chi ha avuto il coraggio di dirti che tu eri ormai diviso da Dio? Samuele audace, malfidato, furbo, vecchio ambizioso, a cui fanno eco gli ipocriti sacerdoti. Egli vedeva con il suo invidioso occhio rifulgere sul tuo capo la corona, che egli pensava già sua, già sui suoi bianchi capelli la vedeva, quando ecco un nobile e concorde volere del popolo d’Israele ha gridato al vento i suoi desideri ed ha scelto un re guerriero. Solo questa è la tua colpa. Egli quindi ha cessato di chiamarti scelto da Dio, nel momento stesso in cui tu cessasti d’essergli devoto. Dapprima solo questo ti turbava il sonno. Poi con le sue ispirate parole David compiva l’opera. In battaglia era coraggioso, non lo nego, ma sempre schiavo di Samuele, e assai più legato alla vita religiosa che alla vita militare. Negli atti militare, nel cuore sacerdote. Scopri il vero da ogni falsa apparenza, conosci la verità. Io nasco da te; ogni tua gloria è una mia gloria, ma non può innalzarsi David, se prima non schiaccia Saul. SAUL: David, io l’odio. Eppure gli ho dato mia figlia in sposa. Ah, tu non lo sai. La voce stessa, la voce di Dio che più notti mi ha chiamato da giovane, quando io, privo d’autorità, sconosciuto, e così lontano ero dal trono e da ogni suo pensiero, ora, da più notti, quella stessa voce è diventata tremenda, mi respinge e tuona come un’onda tempestosa che mugghia: “Lascia il trono, Saul, lascialo”… e la sacra e venerabile figura del profeta, che in sogno io ho già visto, prima che mi manifestasse che Dio mi voleva come re d’Israele, quel Samuele, in sogno io lo rivedo in tutt’altro atteggiamento. Io da una profonda e oscura grotta osservo lui su un alto monte illuminato dal sole: David sta inginocchiato ai suoi piedi; il vecchio santo gli spande sulla fronte l’unguento del Signore, con l’altra mano, lunga lunga ben oltre cento cubiti, si stende fino al mio capo, e mi strappa la corona dai capelli e vuole metterla sulla testa di David; ma, potresti crederlo? David si prosta con atto pietoso di fronte a lui e non vuol riceverla, e con cenni, pianti e grida (fa capire) che egli deve rimetterla sul mio capo. Oh, cosa vedo! Oh, mio David! Tu dunque mi sei ancora ubbidiente? Sei ancora mio genero? Mio figlio? Mio suddito fidato? Amico?… Oh, rabbia! Togliermi dal capo la mia corona! Tu che tanto hai osato, vecchio sacrilego (Samuele) ora trema! Chi sei? Muoia chi ne ebbe soltanto il pensiero! Oh, povero me! Che ora già sto vaneggiando…. ABNER: Muoia, il solo David muoia, e con lui cesseranno i sogni, le sventure, le visioni, le paure.