Biografia

Biografia

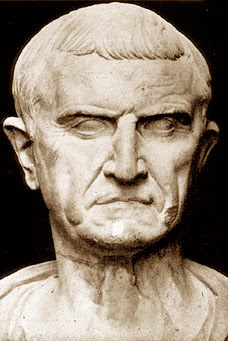

Sulla vita di Gaio Plinio Secondo, detto Plinio il Vecchio ci informa, attraverso il suo Epistolario, il nipote, figlio di una sorella, Cecilio Secondo, detto appunto, per distringuerlo dal famoso zio, Plinio il Giovane.

Nasce a Secundum Comum, l’attale Como, intorno al 27 d.C., da famiglia di origine equestre. Come gran parte dei giovani si traferì a Roma dove compì studi retorici. In seguito, sotto l’imperatore Claudio, iniziò la carriera militare che lo portò a partecipare in modo non continuativo a due campagne militari in Germania, tra il 45 e il 58. Tornato a Roma, si eclissò durante Nerone (di cui molto probabilmente non condivideva la politica), per poi riaffacciarsi sotto Vespasiano, che lo impiegò in cariche amministrative e militari: fu procuratore nella Gallia Narborense, poi in Africa ed infine nella Gallia Belgica.

Nel 79 divenne un membro importante dei consiglieri del princeps e fu nominato prefetto della flotta imperiale di Capo Miseno in Campania. Era in servizio quando avvenne la devastante eruzione del Vesuvio, che avrebbe causato la distruzione di Ercolano, Pompei e Stabia. Plinio si recò sul posto sia per portare aiuto alle popolazioni colpite sia per studiare “da vicino” il fenomeno, ma, investito da esalazioni tossiche dovute all’eruzione o per un probabile collasso, morì il 25 agosto dello stesso anno.

La sua morte ci viene raccontata in modo mirabile e dettagliato in una lettera che suo nipote indirizza al grande storico Tacito.

Thomas Burke: Plinio il Vecchio rimprovera il giovane nipote perchè non pone attenzione all’eruzione del Vesuvio

Personalità e opere perdute

Da Plinio il Giovane sappiamo che fu

Sed erat acris ingenium, incredibile studium, summa vigilantia. Lucubrare a Volcanalibus incipiebat, non auspicandi causa, sed studiendi, statim a nocte multa; hieme vero hora septima, vel cum tardissime, octava, saepe sexta. Erat sane somni paratissimi, nonnumquam etiam inter studia instantis et deserentis. Ante lucem ibat ad Vespasianum imperatorem: nam ille quoque noctibus utebatur: inde ad delegatum sibi officium. Reversum domum, quod reliquum erat temporis, studiis reddebat.

Ma egli possedeva un ingegno penetrante, una passione incredibile, un’insuperabile capacità di resistere al sonno. Incominciava le sue veglie di lavoro durante le feste di Vulcano e ciò non per trarre degli auspici favorevoli, ma per procurarsi del tempo favorevole allo studio: allora iniziava quando ormai era notte fonda, d’inverno invece vi si accingeva all’una o, quando faceva più tardi, alle due, spesso a mezzogiorno: va ad ogni modo ricordato che gli era assai pronto ad addormentarsi; talora anche durante le sue stesse indagini erudite si appisolava e si risvegliava. Prima di giorno andava dall’imperatore Vespasiano (poiché anch’egli sfruttava le notti per i suoi lavori) poi all’ufficio che gli era stato affidato. Tornato a casa, il tempo che gli rimaneva lo dedicava allo studio. (trad. di F. Trisoglio)

Questa sua indefessa attitudine verso lo studio gli permisero di comporre opere storiche, come Bella Germaniae (Sulle guerre germaniche), A fine Aufidi Bassi una storia che trattava il priodo tra il 50 ed il 70 riprendendo l’opera precedente dello storico Aufidio Basso, De iaculatione equestri (Sul modo di lanciare il giavellotto dal cavallo) e il De vita Pomponi Secundi (Sulla vita di Pomponio Secondo, un poeta tragico). Tutte queste opere, più altre di carattere puramente retorico-letterario, sono andate perdute. L’unica opera pervenuta è la Naturalis historia.

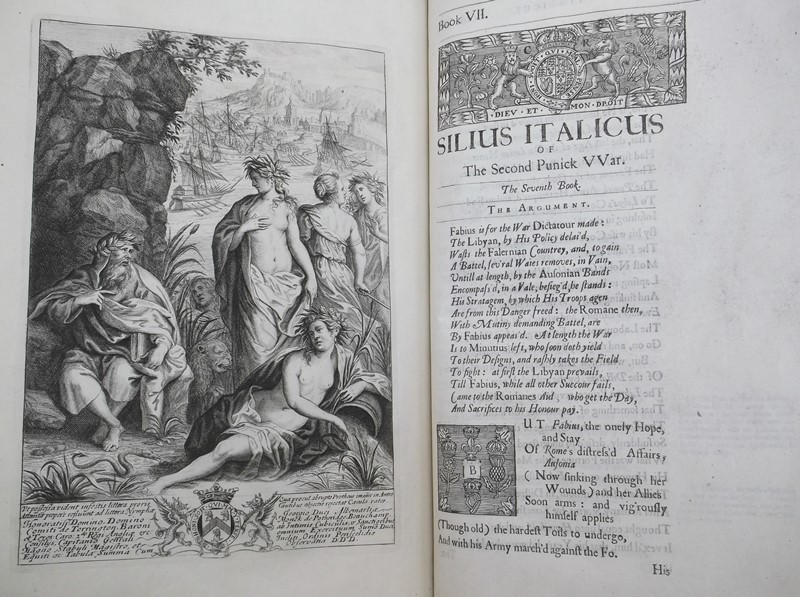

Edizione del 1573

Naturalis historia

Potremo definire la Naturalis historia come una vastissima enciclopedia in 37 libri. Tale opera è così strutturata:

Libro I: indice e fonti;

Libro II: Cosmologia e geografia fisica;

Libri III – VI: Geografia;

Libro VII: Antropologia

Libri VIII – XI: Zoologia

Libri XII – XIX: Botanica

Libri XX – XXXII: Medicina;

Libri XXXIII – XXXVII: Matallurgia e mineralogia (con excursus sulla storia dell’arte).

Appare evidente dagli argomenti appartenenti ai vari libri che l’opera di Plinio tende ad abbracciare l’intero scibile. Se infatti esistevano opere di trattatistica (De architectura di Vitruvio o De re rustica di Columella, per citare i più famosi), nessuno si era posto il fine di raccogliere in modo integrale tutto ciò che presentava la natura o che il mondo aveva elaborato, neppure nella letteratura greca.

Si trattava per l’autore comasco d’inventariare la somma delle conoscenze dell’uomo e forse ciò ne indica la finalità. Il fatto stesso di porre all’inizio di essa l’indice e le fonti delle infomazioni fa sì che essa possa essere utilizzata come un’enciclopedia da cui il lettore romano colto poteva scegliere di volta in volta l’argomento più consono ai suoi interessi o ai suoi bisogni del momento.

Il metodo di lavoro ce lo indica lui stesso in un passo, dal carattere proemiale, appartenente ai libri XXVIII – XXXII riguardante i rimedi medici tratti dagli animali:

L’AUTORITA’ DELLE FONTI

(28, 1-3)

Dictae erant naturae omnium rerum inter caelum ac terram nascentium, restabantque quae ex ipsa tellure fodiuntur, si non herbarum ac fruticum tractata remedia auferrent traversos ex ipsis animalibus, quae sanantur, reperta maiore medicina. Quid ergo? Dixerimus herbas et florum imagines ac pleraque inventu rara ac difficilia, iidem tacebimus, quid in ipso homine prosit homini, ceteraque genera remediorum inter nos viventia, cum praesertim nisi carenti doloribus morbisque vita ipsa poena fiat? Minime vero, omnemque insumemus operam, licet fastidii periculum urgeat, quando ita decretum est, minorem gratiae quam utilitatium vitae respectum habere. Quin immo externa quoque et barbaros etiam ritus indagabimus. Fides tantum auctores appellet, quamquam et ipsi consensu prope iudicii ista eligere laboravimus potiusque curae rerum quam copiae institimus. Illud admonuisse perquam necessarium est, dictas iam a nobis naturas animalium et quae cuiusque essent inventa – neque enim minus profuere medicinas reperiendo quam prosunt praebendo – nunc quae in ipsis auxilientur indicari, neque illic in totum omissa; itaque haec esse quidem alia, illis tamen conexa.

Avevamo finito di illustrare le proprietà di tutte le forme di vita comprese tra il cielo e la terra e restava da parlare dei prodotti che si estraggono dal suolo; ma il fatto di aver trattato i rimedi ricavati dalle erbe e dalle piante ci distoglie dal programma e ci indirizza verso una medicina più efficace, quella offerta dalle creature del regno animale che ne sono anche l’oggetto. E allora? Avremmo descritto le piante, l’aspetto dei fiori e tanti vegetali rari e difficili da trovarsi, e poi dovremmo tacere delle risorse presenti nell’uomo stesso da lui utilizzabili, e degli altri tipi di rimedio che vivono in mezzo a noi, quando sappiamo che solo per chi è esente da dolore e malattie la vita in sé non è un tormento? No di certo. Anzi vi metteremo tutto il nostro impegno, anche a rischio di diventare noiosi; abbiamo infatti deciso di preoccuparci più dell’utilità pratica che della piacevolezza. Indagheremo perfino le usanze straniere e le pratiche dei barbari. Ci affideremo soltanto alle autorità delle fonti, sebbene anche personalmente siamo giunti ad una scelta del materiale in base all’accordo delle testimonianze, privilegiando l’esattezza rispetto all’abbondanza. Ma è necessaria una premessa: abbiamo già parlato delle proprietà degli animali e delle scoperte dovute a ciascuno di essi – infatti furono utili come scopritori di terapie e continuano ad esserlo col fornircele essi stessi -; ora dovremmo descrivere i rimedi che racchiudono in sé, materia parzialmente trattata nei libri precedenti. Così la presente esposizione è diversa, ma al tempo stesso collegata con quella di prima. (trad. di U. Capiani e I. Garofalo)

Il passo in primo luogo ci conferma come Plinio, sapendo che la sua opera è di consultazione, inserisca il discorso sui prodotti tratti dalla terra tra gli argomenti che lo hanno preceduto e che lo seguiranno. Inoltre ricorda che questa materia era sta già sommariamente affrontata (“abbiamo già parlato delle proprietà degli animali e delle scoperte dovute a ciascuno di essi”), quindi ci dice in che modo egli è andato a “ricercare” le informazioni per affrontarla: autorità delle fonti e scelta del materiale sulla base dell’autorevolezza e precisione delle testimonianze. Per meglio dire “proprio perché l’intenzione è l’utilità pratica”, Plinio si preoccupa di segnalare che “quanto scrive è tratto dagli autori più degni fede”: d’altra parte non dovremo meravigliarci. Come poteva un autore antico procedere a verifiche sperimentali o giungere in luoghi – i più disparati – dove alcuni fenomeni avvenivano?

Tale metodologia lo porta a riportare tutto ciò che si dice su un determinato argomento, come accadeva nella paradossografia (genere letterario nato in età ellenistica in cui si raccoglievano i paradossi o le mirabilia) e a stare un po’ lontano dal rigore scientifico aristotelico e finanche dal Seneca delle Naturales quaestiones.

LUPI E LUPI MANNARI

(VIII, 80-84)

Sed in Italia quoque creditur luporum visus esse noxius vocemque homini, quem priores contemplentur, adimere ad praesens. Inertes hos parvosque Africa et Aegyptus gignunt, asperos trucesque frigidior plaga. Homines in lupos verti rursusque restitui sibi falsum esse confidenter existimare debemus aut credere omnia quae fabulosa tot saeculis conperimus. Unde tamen ista vulgo infixa sit fama in tantum, ut in maledictis versipelles habeat, indicabitur. Evanthes, inter auctores Graeciae non spretus, scribit Arcadas tradere ex gente Anthi cuiusdam sorte familiae lectum ad stagnum quoddam regionis eius duci vestituque in quercu suspenso tranare atque abire in deserta transfigurarique in lupum et cum ceteris eiusdem generis congregari per annos VIIII. Quo in tempore si homine se abstinuerit, reverti ad idem stagnum et, cum tranaverit, effigiem recipere, ad pristinum habitum addito novem annorum senio. Id quoque adicit, eandem recipere vestem. Mirum est quo procedat Graeca credulitas! Nullum tam inpudens mendacium est, ut teste careat. Item Scopas, qui Olympionicas scripsit, narrat Demaenetum Parrhasium in sacrificio, quod Arcades Iovi Lycaeo humana etiamtum hostia faciebant, immolati pueri exta degustasse et in lupum se convertisse, eundem X anno restitutum athleticae se exercuisse in pugilatu victoremque Olympia reversum. Quin et caudae huius animalis creditur vulgo inesse amatorium virus exiguo in villo eumque, cum capiatur, abici nec idem pollere nisi viventi dereptum. Dies, quibus coeat, toto anno non amplius duodecim. Eundem in fame vesci terra inter auguria; ad dexteram commeantium praeciso itinere si pleno id ore fecerit, nullum ominum praestantius. Sunt in eo genere qui cervari vocantur, qualem e Gallia in Pompei Magni harena spectatum diximus. Huic quamvis in fame mandenti, si respexerit, oblivionem cibi subrepere aiunt digressumque quaerere aliud.

Anche in Italia si crede che lo sguardo dei lupi sia dannoso e che tolgano l’uso della voce ad un uomo se lo guardano per primi. Africa ed Egitto li producono senza vigore e piccoli, mentre i paesi più freddi generano esemplari forti e feroci. Dobbiamo ritenere senz’altro falso quello che gli uomini possano trasformarsi in lupi e poi tornare uomini, oppure dobbiamo credere a tutte quelle favole che da tanti secoli sappiamo essere tali. Nondimeno indicherò l’origine di questa diceria, così radicata fra il popolo che l’espressione «lupo mannaro» si usa come insulto. Secondo Evante, che pure non è disprezzabile fra gli autori greci, in Arcadia si racconta che un membro della famiglia di un certo Anto viene tirato a sorte e condotto presso uno stagno di quella regione. Appesa la veste a una quercia, egli passa a nuoto lo specchio d’acqua e se ne va in luoghi deserti e si trasforma in lupo, e rimane per nove anni in un branco insieme agli altri di quella specie. Se durante questo periodo si è tenuto lontano dall’uomo, ritorna poi a quello stesso stagno, e riattraversatelo, riprende il suo aspetto umano, e alla sua antica immagine si aggiunge un invecchiamento di nove anni. Lo scrittore aggiunge anche questo particolare, che riprende la stessa veste. E straordinario fino a che punto si spinga la credulità dei Greci. Nessuna bugia è tanto spudorata da essere priva dell’autorità di un testimone. Così Scopas, che scrisse Gli olimpionici, narra che Demeneto di Parrasia, durante un sacrificio che gli Arcadi facevano a Giove Liceo, ancora a quel tempo con vittime umane, mangiò le viscere di un ragazzo che era stato immolato e si trasformò in lupo; egli stesso, riacquistata forma umana dopo nove anni, si esercitò nel pugilato e ritornò vincitore da Olimpia. Inoltre il popolo crede che nella coda di questo animale ci sia un talismano amoroso in un piccolo ciuffo di peli e che il lupo, quando viene catturato, lo getti via: il talismano non ha alcuna proprietà se non è strappato ad un’esemplare vivo. Si crede che i giorni nei quali il lupo può accoppiarsi nell’arco di un intero anno non siano più di dodici e che quando ha fame mangi la terra; fra i presagi, se un lupo taglia la strada a destra di chi cammina e ha la bocca piena, nessun auspicio è più favorevole. Fanno parte di questa specie di animali chiamati lupi cervieri, come quello che abbiamo detto fu portato dalla Gallia e si vide nell’arena durante i giochi di Pompeo Magno. Dicono che questo, mentre mangia, per quanto sia affamato, se guarda dietro di sé, si dimentica di ciò che sta mangiando e se ne va a cercare altro cibo. (trad. E. Giannerelli)

E’ questo un passo tratto dalla sezione riguardante la zoologia. Possiamo notare come qui l’autore citi sia dati reali che le cosiddette mirabilia, cioè aneddoti curiosi e superstizioni. Questo testimonia come di un argomento egli tenda a dirci tutto, ma nello stesso tempo come polemizzi sull’attendibilità delle fonti greche sulla credulità popolare.

Se mai dovessimo trovare nell’opera di Plinio un sottofondo filosofico, potremmo indicarlo nello stoicismo, cioè in quella visione del logos che guida l’intero mondo, che l’uomo deve conoscere per far sì che egli possa rispecchiarne in sé la sua virtù; ma sarebbe “limitante”. Più che un solo riferimento in lui dobbiamo parlare di un vera e propria affabulazione di tutto il sapere, tanto da fargli dire che non esisteva nessun libro tanto brutto da non avere in sé qualche utilità.

In questo abbracciare il mondo e riflettere su di esso, Plinio, pur a volte così lontano dalla nostra sensibilità scientifica, arriva a delle riflessioni che suscitano in noi meraviglia per la loro modernità:

Plinio e Leopardi

LA NATURA MATRIGNA

(7, 1 – 3)

Mundus et in eo terrae, gentes, maria, flumina insignia, insulae, urbes ad hunc modum se habent, animantium in eodem natura nullius prope partis contemplatione minore, si quidem omnia exequi humanus animus queat. Principium iure tribuetur homini, cuius causa videtur cuncta alia genuisse natura, magna, saeva mercede contra tanta sua munera, ut non sit satis aestimare, parens melior homini an tristior noverca fuit. Ante omnia unum animantium cunctorum alienis velat opibus. Ceteris varie tegimenta tribuit, testas, cortices, coria, spinas, villos, saetas, pilos, plumam, pinnas, squamas, vellera; truncos etiam arboresque cortice, interdum gemino, a frigoribus et calore tutata est: homine tantum nudum et in nuda humo natali die abicit ad vagitus statim et ploratum, nullumque tot animalium aliud ad lacrimas, et has protinus vitae principio; at Hercule risus precox ille et celerrimus ante XL diem nulli datur. Ab hoc lucis rudimento quae ne feras quidem inter nos genitas vincula excipiunt et omnium membrorum nexus; itaque feliciter natus iacet manibus pedibusque devinctis, flens animal ceteris imperaturum, et a suppliciis vitam auspicatur unam tantum ob culpam, qua natum est. Heu dementia ab his initiis existimantium ad superiam se genitos!

Così, come l’ho descritta, è la situazione del mondo, con le sue terre, le popolazioni, i mari, i fiumi importanti, le isole, le città. Ma degna di non minore attenzione, in quasi tutti i suoi aspetti, sarebbe la natura degli esseri viventi che lo popolano, sol che l’intelligenza umana fosse in grado di indagarne ogni sua parte. Cominceremo a buon diritto dall’uomo, in funzione del quale sembra che la natura abbia generato tutto il resto. Ma essa ha preteso, in cambio di doni così grandi, un prezzo alto e crudele, fino al punto che non è possibile dire con certezza se essa sia stata per l’uomo più una buona madre o una crudele matrigna. In primo luogo lo costringe, unico fra tutti gli esseri viventi, a procacciarsi all’esterno i suoi vestiti. Agli altri, in vario modo, la natura fornisce qualcosa che li copra: gusci, cortecce, pelli, spine, peli, setole, piume, penne, squame, velli; anche i tronchi degli alberi li protegge dal freddo e dal caldo, con uno e talora due strati di corteccia. Soltanto l’uomo essa getta nudo sulla nuda terra, il giorno della sua nascita, abbandonandolo fin dall’inizio ai vagiti e al pianto e, come nessun altro fra tanti esseri viventi, alle lacrime, subito, dal primo istante della propria vita: invece il riso, per Ercole, anche quando è precoce, il più rapido possibile, non è concesso ad alcuno prima del quarantesimo giorno. Subito dopo il suo ingresso alla luce, l’uomo è stretto da ceppi e legami in tutte le membra, quali non si impongono neppure agli animali domestici. Così lui, che ha aperto gli occhi alla felicità, giace a terra con mani e piedi legati, piangente – lui, destinato a regnare su tutte le altre creature – e inaugura la sua vita fra i tormenti, colpevole solo di esser nato. Che stoltezza quella di chi, dopo inizi siffatti, si ritiene destinato ad imprese superbe!

Questo passo appartiene, e funge da introduzione, alle sezione dedicata all’antropologia. Deve essere stato studiato a fondo da Leopardi che lo riecheggia in Canto notturno di un pastore errante dell’Asia e ne La ginestra. Ma se tale tematica nel pensatore recanatese era situata in una speculazione ferrea e rigorosa, in Plinio la visione pessimista sulla natura dell’uomo si alterna a temi, diciamo così, ottimisti, come quelli in cui stoicamente si lasciava andare all’entusiasmo di fronte alle meraviglie della natura. “Si può credere che una certa alternanza – nell’opera pliniana – di toni ottimistici e altri pessimistici possa dipendere dalla pluralità delle fonti consultate, che lo inflenzarono diversamentre. Né si può escludere che tali mutamenti di prospettiva derivino dall’oggettiva difficoltà del naturalista di trovare una spiegazione per tutto e in primis di quell’angoscia, di quel dolore, di quella precarietà della vita umana nei quali, durante la sua ricerca, si era imbattuto. (Mauro Reali).

D’estrema modernità è poi il passo riguardante la distruzione della natura:

ACCANIMENTO DELL’UOMO CONTRO LA NATURA

(XXXVI, 1-3)

Lapidum natura restat, hoc est praecipua morum insania, etiam ut gemmae cum sucinis atque crystallinis murrinisque sileantur. Omnia namque, quae usque ad hoc volumen tractavimus, hominum genita causa videri possunt: montes natura sibi fecerat ut quasdam compages telluris visceribus densandis, simul ad fluminum impetus domandos fluctusque frangendos ac minime quietas partes coercendas durissima sui materia, caedimus hos trahimusque nulla alia quam deliciarum causa, quos transcendisse quoque mirum fuit. In portento prope maiores habuere Alpis ab Hannibale exsuperatas et postea a Cimbris: nunc ipsae caeduntur in mille genera marmorum. Promunturia aperiuntur mari, et rerum natura agitur in planum; evehimus ea, quae separandis gentibus pro terminis constituta erant, navesque marmorum causa fiunt, ac per fluctus, saevissimam rerum naturae partem, huc illuc portantur iuga, maiore etiamnum venia quam cum ad frigidos potus vas petitur in nubila caeloque proximae rupes cavantur, ut bibatur glacie. Secum quisque cogitet, et quae pretia horum audiat, quas vehi trahique moles videat, et quam sine iis multorum sit beatior vita. Ista facere, immo verius pati mortales quos ob usus quasve ad voluptates alias nisi ut inter maculas lapidum iaceant, ceu vero non tenebris noctium, dimidia parte vitae cuiusque, gaudia haec auferentibus!

Carta romana

Resta da considerare la natura delle pietre, nelle quali la follia dei costumi umani si esplica più che altrove, anche a tacere delle gemme, dei gioielli d’ambra e dei vasi di cristallo e di murra. In effetti tutti gli oggetti di cui abbiamo trattato fino a questo libro può sembrare che siano stati prodotti per l’utilità degli uomini: ma le montagne la natura le aveva fatte per sé come una sorta di scheletro che doveva consolidare le viscere della terra e nel contempo frenare l’impeto dei fiumi e frangere i frutti marini, nonchè stabilizzare gli elementi più turbolenti con l’aiuto della loro solidissima materia. Noi invece tagliamo a pezzi e trasciniamo via, senza nessun altro scopo che i nostri piaceri, montagne che un tempo fu oggetto di meraviglia anche solo valicare. I nostri avi considerarono quasi un prodigio che le Alpi fossero state attraversate da Annibale, e più tardi dai Cimbri – ora questi stessi monti vengono fatti a pezzi per ricavarne marmi delle specie più varie. I promontori vengono spaccati per lasciare passare il mare, e la natura è ridotta ad un piano livellato. Svelliamo ciò che era stato posto a far da confine fra popoli diversi, si fabbricano navi per caricarvi i marmi, e le vette montane sono portate a destra e a sinistra sui flutti, l’elemento naturale più selvaggio – la cosa rimane comunque più perdonabile di quando, per avere bevande fresche, se ne va a cercare il vaso fra le nubi e, per averle ghiacciate, si scavano le rocce più vicine al cielo. Tutti dovrebbero riflettere su queste cose, rendersi conto del prezzo che hanno, della grandezza dei massi che si spostano e si portano via, del fatto che senza di essi la vita di molti sarebbe tanto più felice. E questo lavoro, o meglio queste sofferenze, per quale utilità o per quale piacere gli uomini se li sobbarcano, se non pesare su pavimenti di pietre variopinte? – come se questo piacere non lo togliesse il buio della notte, che occupa la metà della vita di ognuno. (trad. A. Corso)

Certo non possiamo attribuire a Plinio una coscienza ecologica: eppure il sapere che già nel I sec. d.C. tali argomenti venivano rilevati da un naturalista, ci fa pensare al lungo sfruttamento dell’uomo su ciò che la natura ci offre. Qui lo sdegno dell’autore è nel non pensare a quali conseguenze porterà lo sfruttamento selvaggio dell’ambiente, ma soprattutto a come tale sfruttamento viene finalizzato per un ottenere dei benefici irrisori, che certo non portano alla felicità dell’uomo.

La Naturalis historia curata da Italo Calvino

Ci piace concludere con un grande autore italiano che molto ha amato Plinio il Vecchio, Italo Calvino, di cui prendiamo un estratto tratto da Perché leggere i classici, 1995:

Quando parliamo di Plinio non sappiamo mai fino a che punto possiamo attribuire a lui le idee che esprime; suo scrupolo è infatti di metterci di suo il meno possibile, e tenersi a quanto tramandano le fonti; e ciò conformemente a un’idea impersonale del sapere, che esclude l’originalità individuale. Per cercare di comprendere qual è veramente il suo senso della natura, quanto posto ha in esso l’arcana maestà dei principi e quanto la materialità degli elementi, dobbiamo tenerci a ciò che è certamente suo, cioè alla sostanza espressiva della sua prosa. Si vedano ad esempio le pagine sulla Luna, dove l’accento di commossa gratitudine per questo «astro ultimo, il più familiare a quanti vivono sulla terra, rimedio alle tenebre» (II 41: novissimum sidus, terris familiarissimum et in tenebrarum remedium…) e per tutto quel che esso ci insegna col moto delle sue fasi e delle sue eclissi, si unisce alla funzionalità agile delle frasi a rendere questo meccanismo con cristallina nettezza. È nelle pagine astronomiche del libro II che Plinio dimostra di poter essere qualcosa di più del compilatore dal gusto immaginoso che si dice di solito, e si rivela uno scrittore che possiede quella che sarà la principale dote della grande prosa scientifica: rendere con nitida evidenza il ragionamento più complesso traendone un senso d’armonia e di bellezza. Questo, senza mai inclinare verso la speculazione astratta. Plinio si tiene sempre ai fatti (a quelli che lui considera fatti o che qualcuno ha considerato tali): non accetta l’infinità dei mondi perché la natura di questo mondo è già abbastanza difficile da conoscere e l’infinità non semplificherebbe il problema (II 4); non crede al suono delle sfere celesti, né come fragore al di là dell’udibile né come indicibile armonia, perché «per noi, che stiamo al suo interno, il mondo scivola giorno e notte in silenzio» (II 6).