Marco Tullio Cicerone

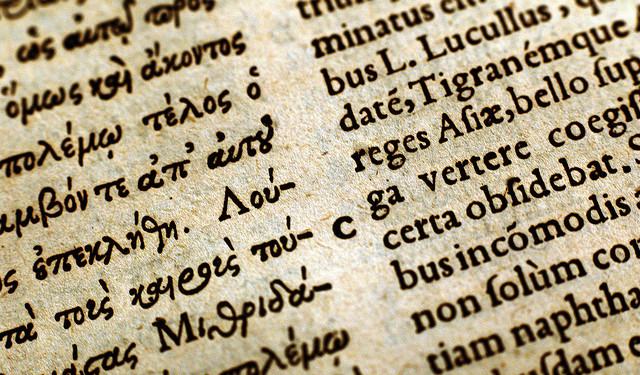

Avvicinarsi all’uomo e al letterato Cicerone significa affrontare uno degli uomini più prolifici dell’intera letteratura latina e uno dei maggiori protagonisti della storia politica, tale da diventare, certamente in modo consapevole, un vero e proprio magister con cui confrontarsi (accettandolo o rifiutandolo). Lo studio di Cicerone è imprescindibile per comprendere i difficili avvenimenti che si susseguirono in modo caotico in quel periodo, ma anche e soprattutto per spiegarci come mai sia diventato un modello stilistico e retorico per le generazioni successive e non parlo solo di quella latina. A tal proposito basti pensare al Proemio boccacciano del Decameron per comprenderlo.

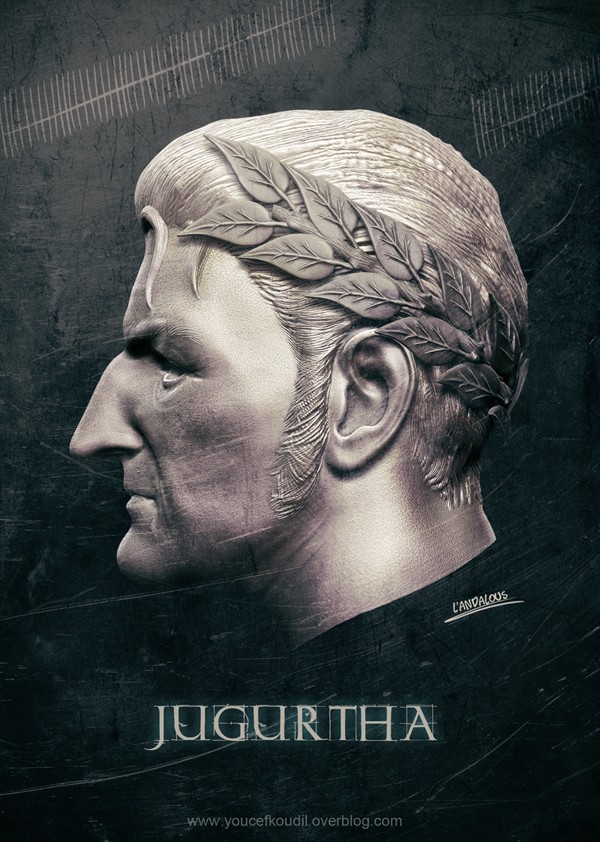

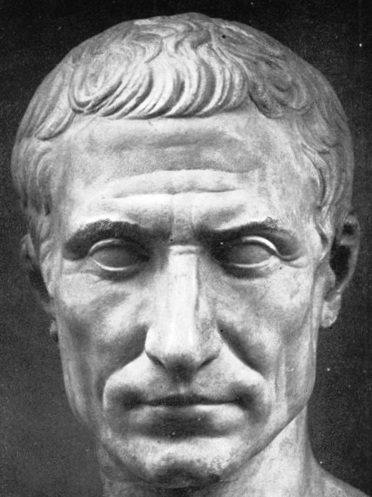

Notizie biografiche

La città di Arpino con la statua di Cicerone

Cicerone nasce nel 106 ad Arpino nel Lazio da un’agiata famiglia equestre. Per volere del padre, insieme al fratello minore Quinto, riceve a Roma un’elevata educazione sia retorica che filosofica presso i più grandi maestri, che gli permetterà sin dall’adolescenza di frequentare un tirocinium fori presso il suo maestro di diritto. Sempre in questo periodo bisogna anche far risalire la profonda amicizia con Tito Pomponio Attico che, in seguito, divenne il suo principale “editore”. La sua formazione, fin qui semplicemente tratteggiata, avvenne in anni politicamente convulsi, dove ormai si era giunti ad uno scontro militare tra sillani e mariani. Nell’81 a.C. inizia la sua attività giuridica con ottimo successo: la prima orazione di cui abbiamo notizia è la Pro Quinctio, nella quale difese Publio Quinzio contro il sillano (che aveva l’appoggio della nobilitas) Sesto Nevio, per una questione d’eredità e la Pro Sexto Roscio Amerino nella quale fece assolvere l’indiziato dall’incriminazione di parricidio da accusatori legati ad un potente liberto dello stesso dittatore romano, Crisogono.

Non dobbiamo dimenticare che in questi anni Roma è retta dalla dittatura del potente Silla (81-79) e sia per motivi di perfezionamento culturale, di salute e, non ultimo, politico – si era messo contro il suo entourage – tra il 79 e il 77 a. C., si reca in Grecia e in Asia Minore. Qui entra in più profondo contatto con la filosofia di Antioco di Ascalona che seppe intrecciare elementi filosofici platonici, aristotelici e stoici, dando vita ad una forma speculativa che prenderà il nome di eclettismo, in quando capace di armonizzare varie teorie filosofiche di diversa provenienza, e con il retore Apollonio Molone, che placò in lui la sua iniziale ampollosità.

Rientrato a Roma nel 79 sposa Terenzia, della nobile famiglia Flavia, avendone due figli: l’amatissima Tullia e Marco. In quegli stessi anni entra in politica: tra il 75 e il 65 a.C. inizia il cursus honorum come questore in Sicilia, la cui conoscenza gli permetterà di pronunciare una delle sue orazioni più importanti sia a livello letterario che politico, passate alla storia come le Verrinae, accusando Verre de repetundis; nel 69 è edile, quindi nel 66 pretore per poi giungere nel 63 al consolato. Se l’accusa contro il propretore Verre sembra avvicinarlo verso i populares, nelle orazioni Pro lege Manilia e Pro Cluentio, ambedue del 66, si mostra invece un uomo moderato, più vicino a posizioni conservatrici e a Gneo Pompeo.

Canephora di Policleto: una delle statue rubate da Verre in Sicilia

Il consolato del 63 si apre per Cicerone con atto un giudiziario, testimoniato dalle Catilinarie, che lo segnarono per tutta la vita; infatti si mostra inflessibile nella difesa della res publica contro Lucio Sergio Catilina, che condanna a morte per congiura.

Cicerone contro Catilina: affresco di Maccari

Quando nel 60 Cesare, Pompeo e Crasso stringono il primo triumvirato, è costretto all’esilio in Grecia per sedici mesi, grazie ad una legge fatta approvare da Clodio, amico di Cesare e nemico di Cicerone. Nel 57 torna a Roma, ma la sua posizione politica si fa marginale. Difende due amici dalle accuse del suo nemico Clodio, nelle Pro Sestio e Pro Caelio (dove vi è un ritratto a tinte fosche di Clodia, la Lesbia cantata da Catullo); perde invece nella Pro Milone, personaggio pagato dagli aristocratici per far fuori Clodio, svolto in un clima violento e intimidatorio.

Catilina solo: affresco di Maccari

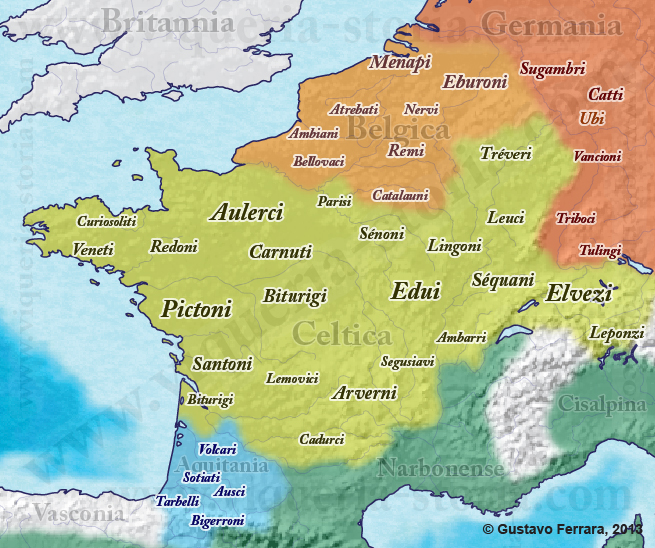

Fuori dalle logiche politiche, emarginato da uomini che si mostrano più potenti del Senato, Cicerone comincia la sua attività di pensatore: sono di questi anni due opere importantissime: il De oratore (55-54) e il De Republica (55-51). Per rientrare nel gioco politico, cerca di avvicinarsi a Cesare, facendo approvare una legge che ne promulgava il consolato nelle Gallie, ma quando scoppia la guerra civile si schiera con Pompeo; la sconfitta di quest’ultimo lo emargina completamente, ma tenta ugualmente di salvare ciò che rimane della repubblica cercando un contatto con il dictator. Gli anni della dittatura cesariana furono quelli in cui l’arpinate non poté esercitare alcuna influenza politica essendo ormai tramontata la sua visione su come strutturare Roma. Sul piano personale sono anni assai difficili: divorzia da Terenzia, si sposa con la giovane Publiola, ma il matrimonio fallisce subito, inoltre muore di parto l’amata figlia. Si consola scrivendo opere retoriche come il Brutus e l’Orator, ma soprattutto di carattere filosofico come il De finibus bonorum et malorum, Tusculanae disputationes, Cato maior de senectute, Laelius de amicitia

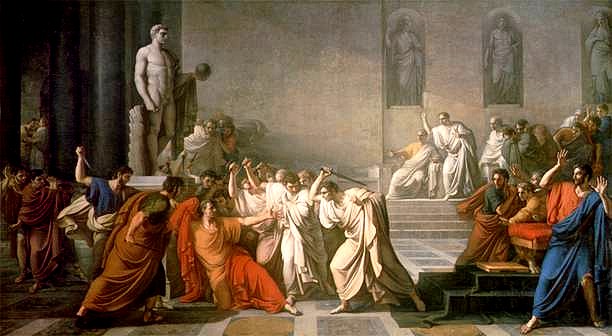

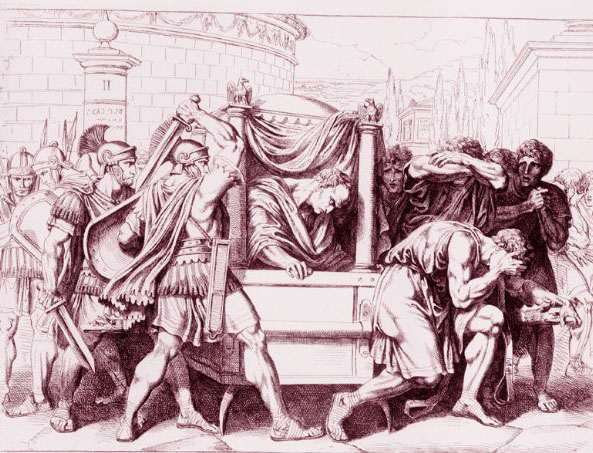

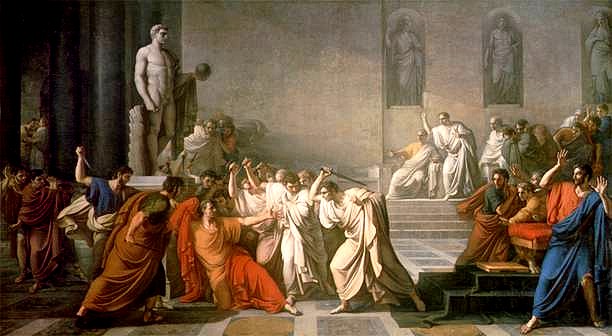

La morte di Cesare in un disegno di Camuccini

Nel 44 Cesare viene ucciso da Bruto e Cassio, che eliminando il dictator avevano in mente il disegno politico di Cicerone, che rappresenta per loro l’ideale punto di riferimento; quando Marco Antonio, con un colpo di mano fa promuovere lo scambio delle provincie, Cicerone promulga con violenza inaudita le Philippicae, così denominate perché richiamavano quelle di Demostene contro il macedone. Con questo atto vuole rientrare in gioco, avvicinandosi al giovane Ottaviano. Ma Ottaviano forma il secondo triumvirato con Lepido e con il suo ex nemico Antonio. Quest’ultimo chiede al futuro Augusto la testa di Cicerone, che fu il primo nome nelle liste di proscrizione. Affronta la morte con dignità, che Antonio non vuole avere con il suo corpo. Ordina che la testa e le sue mani di Cicerone siano esposte al foro, luogo di tante battaglie dell’arpinate.

Opere

La produzione ciceroniana è molto corposa e comprende soprattutto opere prosastiche (quasi nulla possediamo dei suoi versi e sembra non fossero, già per i critici antichi, particolarmente importanti). Possiamo dividere, per comodità didattica, il lavoro ciceroniano in orazioni, opere retoriche, politiche e filosofiche. Fra di esse inseriamo anche l’Epistolario, considerato uno dei più importanti della letteratura latina.

Orazioni

Come abbiamo visto i tipi di orazione previsti nella Rethorica ad Herennium sono il dimostrativo o epidittico (atto a commemorare o elogiare un personaggio), il deliberativo (atto a far approvare un progetto) ed il giudiziario (tipicamente giuridico). Cicerone scrive orazioni soprattutto degli ultimi due generi, ma determinare a quale tipologia essi appartengano è a volte complesso, come vedremo. Il fatto che egli le scrivesse deriva dalla volontà di rendere palesi al suo pubblico ciò che aveva pronunciato di fronte ai senatori nel Foro. Infatti, grazie anche all’aiuto del suo fedele servo Tirone, le orazioni venivano riviste e corrette, quindi affidate ad Attico, il quale le “editava” e quindi raggiungevano il pubblico di lettori. Citiamo le più importanti:

Pro Sexto Roscio Amerino è una delle prime orazioni cicerionane: Roscio Amerino era stato accusato di parricidio da potenti figure del partito sillano. Sembra infatti che invece il padre dell’accusato fosse stato ucciso da due suoi parenti in accordo con Crisogono, liberto di Silla, il quale mise il nome dell’ucciso nelle liste di proscrizione per riscattare a prezzo irrisorio i suoi beni e facendo fuori il figlio accusandolo appunto di parricidio. Banco di prova difficile per il giovane avvocato, egli riuscì a liberare il cliente senza mai attaccare in modo diretto Silla, ma mostrando le storture di una classe che ormai non riusciva più a rispettare una forma di “moralità”.

Le Verrinae sono considerate le orazioni più importanti della giovinezza dell’avvocato di Arpino, nelle quali, dopo l’esperienza in Grecia, abbandona la moda dell’asianesimo allora imperante per una prosa più elegante. Dopo aver esercitato il ruolo di questore in una città della Sicilia, venne interpellato da quelle popolazioni per poter accusare il senatore Verre di malversazioni e ruberie che, come propretore, aveva compiuto nella loro terra. L’occasione offerta a Cicerone era molto “pericolosa”: si trattava di mettersi in modo molto più diretto contro il potere dei senatori, i quali, proprio secondo la nuova legge sillana, costituivano, nella loro totalità, il corpo giudicante. Secondo la legge di allora, presentata un’accusa da parte di una o più persone, un magistrato, in una seduta preliminare, doveva indovinare (divinatio) chi dovesse esser scelto per fare la parte dell’accusatore (actor). Non si trattava di una scelta obiettiva, ma discrezionale da parte del magistrato, di chi meglio, fra coloro che avanzavano la loro candidatura, potesse interpretare tale ruolo. L’entourage di Verre era riuscito a proporre come accusatore un certo Cecilio Nigro, che, in quanto complice dell’accusato in loschi affari, garantiva l’impunità. Cicerone propose la sua candidatura al magistrato dichiarando che l’accusatore dovesse essere scelto dalla parte lesa e che avrebbe dovuto mostrare serietà morale e professionale. Il riuscire ad ottenere l’incarico non fu una vincita di poco conto. Tutto ciò viene riportato nella prima parte delle Verrine dette Divinatio in Caecilium. Verre aveva chiamato come difensore il più grande avvocato del tempo un certo Ortensio, la cui tecnica difensiva non sfuggiva all’arpinate: dilungare il processo per far passare un anno in cui, dichiarati i nuovi consoli, tutti e due favorevoli a Verre, avrebbero fatto pressione per scagionarlo. Cicerone quindi cercò di prevenire l’avversario e raccolse in soli cinquanta giorni prove e testimonianze schiaccianti. Dopo altri tentativi falliti dalla parte avversa per insabbiare e procrastinare le prove, l’accusatore rinunciò all’esposizione dei fatti ed introdusse e mostrò ai giudici tutto ciò che egli aveva raccolto. Ortensio, schiacciato da tale tecnica rinunciò alla difesa e Verre, messo ormai alle strette, preferì il volontario esilio a Marsiglia (Actio prima in Verrem). Il processo era ormai concluso: ma il successo di Cicerone ottenuto al foro, fece sì che egli scrivesse ciò che avrebbe pronunciato se il dibattimento fosse continuato. Esso costituisce l’Actio secunda in Verrem e si divide in:

- De praetura urbana: si parla delle malversazioni di Verre in Gallia e in Cilicia prima dell’incarico siciliano;

- De iurisdictione siciliensi: si parla di come Verre avesse lucrato nell’amministrare la giustizia nell’isola;

- De re frumentaria: si parla di come l’avidità di Verre nel riscuotere tributi avesse portato alla rovina l’isola;

- De signis: è la rassegna di tutte le ruberie di Verre;

- De suppliciis: vi si racconta come Verre avesse messo ingiustamente a morte o costretti ai più aberranti supplizi cittadini romani.

Cicerone a Enna: pittura di S. Frangiamore

NIENTE HA LASCIATO IN SICILIA

(IV, 1-2)

Venio nunc ad istius, quem ad modum ipse appellat, studium, ut amici eius, morbum et insaniam, ut Siculi, latrocinium; ego quo nomine appellem nescio; rem vobis proponam, vos eam suo non nominis pondere penditote. Genus ipsum prius cognoscite, iudices; deinde fortasse non magno opere quaeretis quo id nomine appellandum putetis. Nego in Sicilia tota, tam locupleti, tam vetere provincia, tot oppidis, tot familiis tam copiosis, ullum argenteum vas, ullum Corinthium aut Deliacum fuisse, ullam gemmam aut margaritam, quicquam ex auro aut ebore factum, signum ullum aeneum, marmoreum, eburneum, nego ullam picturam neque in tabula neque in textili quin conquisierit, inspexerit, quod placitum sit abstulerit. Magnum videor dicere: attendite etiam quem ad modum dicam. Non enim verbi neque criminis augendi causa complector omnia: cum dico nihil istum eius modi rerum in tota provincia reliquisse, Latine me scitote, non accusatorie loqui. Etiam planius: nihil in aedibus cuiusquam, ne in hospitis quidem, nihil in locis communibus, ne in fanis quidem, nihil apud Siculum, nihil apud civem Romanum, denique nihil istum, quod ad oculos animumque acciderit, neque privati neque publici neque profani neque sacri tota in Sicilia reliquisse.

Passo ora a parlare di quella che Verre, stando alla sua personale definizione, chiama passione, mentre i suoi amici la chiamano mania morbosa e i Siciliani ladroneria. Io non so proprio con che nome chiamarla. Vi esporrò i fatti: voi valutateli in base alla loro gravità, senza tener conto del nome con cui li si può designare. State prima a sentire, o giudici, di che razza di azioni si tratti; poi forse non durerete molta fatica a sapere con che nome, secondo voi, si debbano chiamare. Io sostengo che in tutta quanta la Sicilia, che è una provincia così ricca e di così antica costituzione, con tante città e tante famiglie che vivono nell’abbondanza, non vi era nessun vaso d’argento, nessun vaso di Corinto o di Delo, nessuna pietra preziosa o perla, nessun oggetto d’oro e d’avorio, nessuna statua di bronzo, di marmo o d’avorio; sostengo, ripeto, che non c’era nessun quadro, nessun arazzo, che il nostro imputato non abbia ricercato con cura, non abbia esaminato con attenzione e non abbia poi sottratto, nel caso fosse di suo gradimento. Sembra che io dica un’enormità; ma fate attenzione anche al modo come mi esprimo; perché quando uso la parola “tutto” non lo faccio così, tanto per dire, o per accrescere la gravità di una colpa: quando sostengo che costui in tutta quanta la provincia non ha lasciato nessuna di tali opere d’arte, sappiate che uso le parole nel loro significato proprio e normale e non carico le tinte, com’è abitudine di chi accusa. Voglio essere anche più esplicito: in tutta quanta la Sicilia costui non ha lasciato nulla in casa di nessuno, neppure in quella degli ospiti, neppure nei santuari, nulla che appartenesse ai Siciliani o a cittadini romani; in una parola nulla che cadesse sotto i suoi occhi o che risvegliasse la sua cupidigia, nulla di privato o di pubblico, nulla di profano o sacro.

(Laura Fiocchi e Dionigi Vottero)

In questo primo passo dell’oratoria di Cicerone, ci troviamo già di fronte alla sua maturità stilistica. Infatti stiamo nell’Actio secunda, nell’incipit del quarto libro in cui il nostro descrive le ruberie di Verre in Sicilia. Egli vuole colpire i lettori non descrivendo i vari momenti dei ladrocini del proconsole, ma partendo ex abrupto per suscitare stupore: Verre non ha rubato opere in Sicilia, ma tutto ciò che era rubabile.

Dopo questo enorme successo che egli ricevette grazie alla sua capacità oratoria, Cicerone correva veramente il rischio di essere considerato come un antioligarca, capace di fustigare i senatori e di batterli, facendo finta di blandirli. Tale pericolo il nostro lo evitò con un’orazione deliberativa, la Pro lege Manilia, in cui si appoggiava la proposta del tribuno Manilio per far ottenere a Gaio Pompeo i pieni poteri sull’Oriente. Chiaramente appoggiando il grande generale egli difende la sua classe, gli equites, che si vedono minacciati dalla politica di Mitridate: è questa la posizione politica dell’arpinate, far blocco comune tra i senatori e gli equites, (concordia ordinum) contro le forze che egli reputava disgregratici per lo stato.

L’aver capito che il pensiero di Cicerone non era demagogicamente popolare, ma legato ad interessi della classe degli equites che potevano anche coincidere con quelli dei senatori, aprì al nostro le porte del consolato. Il popolo, non ancora nato l’astro di Cesare, oberato da povertà e debiti, trovò in Catilina, nobile decaduto, l’uomo capace di rappresentarlo. Costui aveva già provato, con promesse demagogiche alla plebe, ad essere eletto senatore: nel 65 non poté presentarsi perché accusato de repetundis; l’anno successivo venne battuto da Cicerone; ripresentandosi ancora per la terza volta e promettendo la “remissione dei debiti”, fece in modo che tutto il mondo “possidente”, di terreni o di denaro, gli si mettesse contro. Capendo che non sarebbe mai riuscito ad ottenere legalmente il consolato, tramò per ottenerlo con un colpo di stato; ma pare che un’amante di un congiurato riferisse tutto a Cicerone (che l’abbia pagata lui?) che, Catilina presente, gli urlò, di fronte agi altri senatori:

La congiura

CATILINARIAE: INCIPIT

(I, 1-2)

Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora voltusque moverunt? Patere tua consilia non sentis? Constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fuerit, quos convocaveris, quid consili ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? O tempora! o mores! Senatus haec intellegit, consul videt; hic tamen vivit. Vivit? Immo vero etiam in senatus venit, fit publici consili particeps, notat et designat oculis ad caedem unumquemque nostrum: nos autem, fortes viri, satis facere rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitamus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos omnis iam diu machinaris.

Fino a quando abuserai, Catilina, della nostra pazienza? per quanto tempo ancora codesta tua condotta temeraria riuscirà a sfuggirci? a quali oserà spingersi il tuo sfrenato ardire? Né il presidio notturno sul Palatino né le ronde per la città né il panico del popolo né l’opposizione unanime di tutti i cittadini onesti né il fatto che la seduta si tenga in questo edificio, il più sicuro, ti hanno sgomentato e neppure i volti, il contegno dei presenti? Le tue trame sono scoperte, non te ne accorgi? Non vedi che il tuo complotto è noto a tutti e ormai sotto controllo? Ciò che facesti la notte scorsa e la precedente, dove ti recasti, quali complici convocasti, quali decisioni prendesti, credi tu ci sia uno solo tra noi che non ne sia informato? Oh tempi! oh costumi! di tutto questo il senato è a conoscenza, al console non sfugge e tuttavia costui vive. Vive?! Che dico! si presenta in senato, partecipa alle sedute, prende nota di ciascuno di noi, lo designa con lo sguardo all’assassinio; e noi! i potenti!, riteniamo d’aver fatto abbastanza per la patria se riusciamo a sottrarci all’odio, ai pugnali di costui. A morte te, Catilina, da tempo si doveva condannare per ordine del console; su te doveva ricadere tutto il male che da tempo vai tramando a nostro danno.

(Lidia Storoni Mazzolani)

E’ questo uno dei passi più famosi di tutta l’oratoria ciceroniana: in essa, infatti, si può misurare da una parte la sua straordinaria bravura, dall’altra il suo altrettanto stupefacente formalismo attraverso cui “stupire”, con la sua veemenza verbale, il suo uditorio. Egli infatti procede qui con una serie d’incalzanti interrogative retoriche, in cui mostrare l’incredulità che, da una parte egli stesso, dall’altra lo stato, dovrebbe provare nel trovarsi di fronte ad un assassino. D’altra parte l’exordium in medias res era necessario per il console: il non aver prove certe di colpevolezza, se non le illazioni di un’amante di un possibile congiurato, non poteva che portarlo ad una tattica “aggressiva” che si risolve con l’uso insistito di domande retoriche e da un lessico fortemente icastico verso l’avversario.

Sempre nella prima oratio delle Catilinariae, troviamo, per la prima volta nella letteratura latina, una tecnica retorica che otterrà grande successo, la prosopopea (dare la parola ad un assente o ad un’entità personificata). Infatti qui a parlare è la patria stessa:

LA VOCE DELLA PATRIA

(I, 17)

Servi mehercule mei si me isto pacto metuerent, ut te metuunt omnes cives tui, domum meam relinquendam putarem; tu tibi urbem non arbitraris? et, si me meis civibus iniuria suspectum tam graviter atque offensum viderem, carere me aspectu civium quam infestis omnium oculis conspici mallem; tu cum conscientia scelerum tuorum agnoscas odium omnium iustum et iam diu tibi debitum, dubitas, quorum mentes sensusque voneras, eorum aspectum praesentiamque vitare? Si te parentes timerent atque odissent tui neque eos ulla ratione placare posses, ut opinor, ab eorum oculis aliquo concederes. Nunc te patria, quae communis est parens omnium nostrum, odit ac metuit et iam diu nihil te iudicat nisi de parricidio suo cogitare; huius tu neque auctoritatem verebere nec iudicium sequere nec vim pertimesces?

Se, per Ercole, i miei servi avessero tanta paura quanta tu ne incuti alla cittadinanza intera, riterrei inevitabile lasciare la mia casa. E tu non pensi di dover lasciare la città? Se poi mi accorgessi di essere, anche a torto, gravemente sospettato e disprezzato dai miei concittadini, preferirei sottrarmi alla loro vista piuttosto che essere oggetto di sguardi di disapprovazione. Tu, invece, che sei consapevole dei tuoi crimini e riconosci che l’odio di tutti è giusto e meritato da tempo, esiti a sottrarti alla vista, alla presenza di chi ferisci nella mente e nel cuore? Se i tuoi genitori provassero paura di te e ti odiassero, se tu non potessi in alcun modo riconciliarti con loro, scompariresti dalla loro vista, immagino. Ora a odiarti e ad aver paura di te è la patria, madre comune di tutti noi, e già da tempo ritiene che tu non mediti altro che la sua morte. E tu non rispetterai la sua autorità, non seguirai il suo giudizio, non avrai paura della sua forza?

E’ ancora nella prima orazione che si può cogliere il progetto “politico” in nuce di Cicerone:

IMPROBI E BONI

(1, 32.33)

Qua re secedant inprobi, secernant se a bonis, unum in locum congregentur, muro denique, quod saepe iam dixi, secernantur a nobis; desinant insidiari domi suae consuli, circumstare tribunal praetoris urbani, obsidere cum gladiis curiam, malleolos et faces ad inflammandam urbem comparare; sit denique inscriptum in fronte unius cuiusque, quid de re publica sentiat. Polliceor hoc vobis, patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis consensionem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, inlustrata, oppressa, vindicata esse videatis. Hisce ominibus, Catilina, cum summa rei publicae salute, cum tua peste ac pernicie cumque eorum exitio, qui se tecum omni scelere parricidioque iunxerunt, proficiscere ad impium bellum ac nefarium. Tu, Iuppiter, qui isdem quibus haec urbs auspiciis a Romulo es constitutus, quem Statorem huius urbis atque imperii vere nominamus, hunc et huius socios a tuis ceterisque templis, a tectis urbis ac moenibus, a vita fortunisque civium arcebis et homines bonorum inimicos, hostis patriae, latrones Italiae scelerum foedere inter se ac nefaria societate coniunctos aeternis suppliciis vivos mortuosque mactabis.

Perciò se ne vadano i colpevoli! Si separino gli onesti! Si raccolgano in uno stesso luogo! Un muro, infine, li divida da noi, come ho detto più volte! Smettano di attentare alla vita del console nella sua casa, di accalcarsi intorno al palco del pretore urbano, di assediare, armi in pugno, la Curia, di preparare proiettili e torce per incendiare la città! Insomma, ciascuno porti scritta in fronte la sua idea politica! Questo vi prometto, padri coscritti: ci sarà tanto impegno in noi consoli, tanta autorità, in voi senatori, tanto valore nei cavalieri, tanta unanimità in tutti i cittadini onesti che, con la partenza di Catilina, vedrete ogni cosa svelata, messa in luce, repressa, punita. Con questi presagi, per la salvezza suprema dello Stato, perché tu e coloro che si sono legati a te in ogni crimine e omicidio andiate incontro alla morte più orrenda, parti per la tua guerra empia e nefasta! Tu, Giove, il cui culto fu istituito da Romolo con gli stessi auspici con cui fondò Roma, tu, che a ragione sei chiamato protettore di questa città e dell’impero, difendi da questo individuo e dai suoi complici i templi tuoi e degli altri dei, le case e le mura della città, la vita e le mura della città, la vita e i beni di tutti i cittadini! Punisci con supplizi eterni, nella vita e nella morte, questi uomini avversari degli onesti, nemici della patria, predoni dell’Italia, che un patto criminoso e una complicità di morte hanno legato insieme!

Si osservi come egli richiami “alle armi” gli oppositori catilinari: patres conscripti, cioè i senatores, consules, equites, boni cives. Sembra si riferisca solamente ai gruppi “di potere”, giustificando uno status quo che non ammette né spiegazioni né tentativi di risoluzione dei problemi. Nessuna parola per i proscritti sillani, niente per gli oberati dai tassi esorbitanti dell’usura: se hanno perso una guerra civile e/o politica, se non sono riusciti a risalire (non se nessuno ha dato loro la possibilità di farlo) la colpa è loro.

Nella seconda orazione, pronunciata di fronte al popolo, dopo la fuga di Catilina stesso, egli descrive la sua pericolosità e quella dei suoi seguaci; nella terza, sempre rivolta al popolo, egli descrive come entrato in possesso di lettere che dimostravano che i catilinari avessero cercato di coinvolgere gli Allobrogi, popolazione gallica non ancora pacificata, nella congiura contro la res pubblica. Arrestati i congiurati, Cicerone chiede di esser definito “salvatore della patria”. Nella quarta, pur non esprimendosi direttamente, chiede ai senatori di dare ai catilinari la punizione che essi meritano. Verranno giustiziati.

La morte di Catilina dipinto di Alcide Segoni

Tra la prima e la seconda orazione delle Catilinariae Cicerone pronuncia la Pro Murena, difendendo tale personaggio dall’accusa di corruzione elettorale. Essendo tale accusa mossa da un rigorista morale, Catone il Giovane, discendente del famosissimo Censore, con l’uso dell’ironia egli smonta il “purismo” dell’avversario, mostrando, attraverso l’ironia e scherzo e con uno stile lieve e brioso, come lo stato sia mosso da diverse esigenze, che contemperino sia i valori del mos maiorum sia l’esigenza del ben vivere .

Appartiene alle orazioni “consolari” (cioè quelle scritte durante il suo consolato) anche la Pro Archia poëta. Essa è estremamente importante perché, al di là del motivo per cui Cicerone assunse la difesa del poeta greco (chiedeva in cambio un poema in cui lo si gloriasse per aver salvato la res publica dall’attacco di Catilina, che il poeta non scrisse) contiene sia pure in “nuce” un vero e proprio elogio della cultura e più specificatamente della poesia:

Aulo Licinio Archia in “Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli” edita a partire dal 1814 da Nicola Gervasi.

TUTTE LE ARTI HANNO QUALCOSA IN COMUNE

(Dal cap. 1, 2 )

Ac ne quis a nobis hoc ita dici forte miretur quod alia quaedam in hoc facultas sit ingeni neque haec dicendi ratio aut disciplina ne nos quidem huic uni studio penitus umquam dediti fuimus. Etenim omnes artes quae ad humanitatem pertinent habent quoddam commune vinclum et quasi cognatione quadam inter se continentur.

E – lo sottolineo perché nessuno si meravigli di quanto sto dicendo – è ben vero che il mio cliente (Archia) possiede una diversa disposizione d’ingegno ed è privo della pratica metodica dell’eloquenza: ma neppure io mi sono mai applicato esclusivamente a questo solo interesse. Infatti tutte le arti che riguardano la formazione culturale dell’uomo hanno in un certo qual modo un legame comune e sono tra loro unite, per così dire, da un vincolo di parentela.

In questo piccolo passo il nostro sottolinea, nel discorso generale rivolto ai giudici il principio della “cultura generale” che dev’essere posseduta dall’oratore, affinchè possa affrontare qualsiasi argomento debba affrontare: D’altra oparte così sottolinea, con quel plurale maiestatis “nos”, che anche lui ha coltivato sin da giovane età la poesia. Ma ancora la Pro Archia contiene un sincero elogio della poesia:

IL POETA E’ PERVASO DA UN AFFLATO DIVINO

(dal cap. 8)

Quotiens ego hunc Archiam vidi, iudices, – utar enim vestra benignitate, quoniam me in hoc novo genere dicendi tam diligenter attenditis – quotiens ego hunc vidi, cum litteram scripsisset nullam, magnum numerum optimorum versuum de eis ipsis rebus quae tum agerentur dicere ex tempore, quotiens revocatum eandem rem dicere commutatis verbis atque sententiis! Quae vero accurate cogitateque scripsisset, ea sic vidi probari ut ad veterum scriptorum laudem pervenirent. Hunc ego non diligam, non admirer, non omni ratione defendendum putem? Atque sic a summis hominibus eruditissimisque accepimus, ceterarum rerum studia ex doctrina et praeceptis et arte constare, poetam natura ipsa valere et mentis viribus excitari et quasi divino quodam spiritu inflari. Qua re suo iure noster ille Ennius “sanctos” appellat poetas, quod quasi deorum aliquo dono atque munere commendati nobis esse videantur.

Quante volte io vidi questo Archia, o giudici, – approfitterò della vostra benevolenza, poiché tanto diligentemente mi prestate attenzione in questo nuovo genere di eloquenza – quante volte io lo vidi, sebbene non avesse scritto nemmeno una lettera, recitare un grande numero di ottimi versi su quegli stessi fatti che allora accadevano in quel momento, quante volte invitato a ripetere dire la stessa cosa con parole e pensieri diversi! Quelle cose che scrisse con meditazione e buona preparazione, le vidi così essere apprezzate da raggiungere la gloria degli antichi scrittori. Non lo dovrei amare, non ammirare, non dovrei credere che dev’essere difeso in ogni modo? Apprendiamo anche da sommi e sapientissimi uomini che gli studi delle altre discipline constino di dottrina, di precetti e di cognizioni, il poeta vale per la sua stessa natura ed è spinto dalla forza della mente ed è pervaso quasi da un certo spirito divino. Per questo a buon diritto quel nostro Ennio chiama i poeti “santi”, poiché sembra che ci siano affidati quasi come qualche dono e offerta.

L’importanza di questo brano è soprattutto nella fortuna che esso ebbe in moltissime epoche successive: definire, infatti, che il poeta ha in sé qualcosa di divino, oltre a darle un aspetto fortemente sacrale (il dio Apollo ispira il “soffio” divino nel petto degli oracoli, per poter profetizzare il futuro) ne disegna anche l’aspetto immortale. Ciò si può cogliere in due momenti:

- Archia recita ex tempore un gran numero di ottimi versi (appunto come un dio che s’insinua nel petto di in vaticinante);

- In seguito, Archia scrive con meditazione e passione ciò che aveva “recitato”, dando dunque forma “corporea” (pergamena) a ciò che prima era incorporeo (vox), assicurando così un destino imperituro.

Ed è per questo che, non ricevendo neanche da lui il sospirato poema sulla sua grande impresa, ci penserà da solo con il De consolatu meo, (composto intorno al 60 a.C.) ma, contrariamente alla sue aspettative si perderà come una delle opere “peggiori” di Cicerone, basterà ricordare l’incidit Cedant arma togae, concedant laurea laudi (Lascino il passo le armi alla toga, l’allori militari alla lode del dire), riportato dallo stesso Cicerone nel De officiis.

Crasso, Cesare, Pompeo

In seguito, con la formazione del primo triumvirato, nel 60 tra Cesare, Pompeo e Crasso, Cicerone si vede “scavalcato” dall’intraprendenza dei tre privati cittadini. Inoltre, nel 58 un certo Clodio, rappresentante dei popolari e nemico per motivi personali dell’oratore, propone una legge in cui, per coloro che avessero promulgato la morte di cittadini senza un regolare processo, vengano mandati in esilio. E’ evidente che si tratta di una lex ad personam, che tuttavia ebbe il suo effetto se Cicerone fu costretto ad allontanarsi dalla città per un intero anno. Al ritorno dell’oratore, Roma era completamente nell’anarchia più completa in cui si fronteggiavano e s’intersecavano interessi privati mescolati con quelli politici. A farla da padrona sono due “campioni” scelti dai contendenti: come già detto Clodio, per i populares, Milone, per gli optimates.

Publio Clodio Pulcher

Le orazioni ciceroniane di questo periodo vedono il nostro difendere persone attaccate dal suo grande nemico Clodio: il primo di queste è Sesto, accusato di atti di violenza. Infatti, l’orazione Pro Sestio, assume un’enorme importanza sul piano politico: infatti qui, alla luce della situazione creatasi, il nostro supera il concetto già espresso nella Pro Manilia della concordia ordinum per passare a quella più vasta della consensio omnium bonorum, cioè di un progressivo allargamento verso tutti coloro che vedevano in pericolo le sorti della repubblica:

LA RAZZA DEI MIGLIORI

(96/98)

Nimium hoc illud est quod de me potissimum tu in accusatione quaesisti, quae esset nostra ‘natio optimatium’; sic enim dixisti. rem quaeris praeclaram iuventuti ad discendum nec mihi difficilem ad perdocendum; de qua pauca, iudices, dicam, et, ut arbitror, nec ab utilitate eorum qui audient, nec ab officio vestro, nec ab ipsa causa P. Sesti abhorrebit oratio mea. Duo genera semper in hac civitate fuerunt eorum qui versari in re publica atque in ea se excellentius gerere studuerunt; quibus ex generibus alteri se popularis, alteri optimates et haberi et esse voluerunt. qui ea quae faciebant quaeque dicebant multitudini iucunda volebant esse, populares, qui autem ita se gerebant ut sua consilia optimo cuique probarent, optimates habebantur.

Quis ergo iste optimus quisque? numero, si quaeris, innumerabiles, neque enim aliter stare possemus; sunt principes consili publici, sunt qui eorum sectam sequuntur, sunt maximorum ordinum homines, quibus patet curia, sunt municipales rusticique Romani, sunt negoti gerentes, sunt etiam libertini optimates. numerus, ut dixi, huius generis late et varie diffusus est; sed genus universum, ut tollatur error, brevi circumscribi et definiri potest. omnes optimates sunt qui neque nocentes sunt nec natura improbi nec furiosi nec malis domesticis impediti. esto igitur ut ii sint, quam tu ‘nationem’ appellasti, qui et integri sunt et sani et bene de rebus domesticis constituti. Horum qui voluntati, commodis, opinionibus in gubernanda re publica serviunt, defensores optimatium ipsique optimates gravissimi et clarissimi cives numerantur et principes civitatis.

Quid est igitur propositum his rei publicae gubernatoribus quod intueri et quo cursum suum derigere debeant? id quod est praestantissimum maximeque optabile omnibus sanis et bonis et beatis, cum dignitate otium. hoc qui volunt, omnes optimates, qui efficiunt, summi viri et conservatores civitatis putantur; neque enim rerum gerendarum dignitate homines ecferri ita convenit ut otio non prospiciant, neque ullum amplexari otium quod abhorreat a dignitate. Huius autem otiosae dignitatis haec fundamenta sunt, haec membra, quae tuenda principibus et vel capitis periculo defendenda sunt: religiones, auspicia, potestates magistratuum, senatus auctoritas, leges, mos maiorum, iudicia, iuris dictio, fides, provinciae, socii, imperi laus, res militaris, aerarium.

Cavaliere romano con armatura (Musei capitolini)

Cavaliere romano con armatura (Musei capitolini)

Davvero sorprendente codesta “razza degli ottimati” (così tu stesso hai detto), della quale con particolare insistenza, nella tua accusa, mi hai chiesto che cosa sia! Tu mi chiedi una cosa che è preziosa a sapersi per i giovani, facile per me a spiegare. Brevi parole dirò a riguardo dunque, o giudici: e credo che non saranno fuori luogo, né pel vantaggio di chi ascolta, né per l’ufficio vostro, né per la causa di Sestio. Sempre in Roma ci furono due categorie di persone, fra coloro che si son dati alla vita politica con il proposito di condurvisi nel modo migliore: l’una fu, e volle essere qualificata popolare; l’altra, degli ottimati. Popolari, quelli che attuavano predicavano cose che sapevano gradite alla moltitudine; ottimati, quelli che agivano in modo da provocare sulla propria condotta l’approvazione dei cittadini migliori.

Ma chi sono questi cittadini migliori? Sono, se vuoi saperlo, innumerevoli (senza di che non ci reggeremo in piedi): sono i più autorevoli membri del senato, son coloro che ne seguono l’indirizzo, coloro che appartengono agli ordini maggiori e ai quali è aperto l’accesso alla curia; abbondano tra i cittadini romani dei municipi e delle campagne, tra gli uomini di affari, tra i figli stessi dei liberti. Per la quantità, come dissi, dei suoi appartenenti, questa categoria è ampia e diffusa; qualitativamente, per togliere di mezzo ogni equivoco, può essere rapidamente circoscritta e definita. Sono ottimati tutti coloro che non fanno del male, che non sono per natura disonesti o squilibrati, né impacciati da domestiche difficoltà. Son questi, dunque, coloro che formano quella che tu chiamasti “una razza”; uomini integri, moralmente sani, di benestante famiglia. E coloro che nel governo dello stato secondano la volontà, gli interessi e le opinioni di quelli fautori degli ottimati e ottimati essi stessi, sono considerati fra i cittadini più autorevoli e illustri, e come i maggiorenti della città.

Qual è il fine a cui devono tendere i reggitori della cosa pubblica, qual è l’indirizzo del loro cammino? È quello che appare il più nobile, il più desiderabile per ogni uomo di buon senso, probo, fortunato: una vita tranquilla e dignitosa. Quanti vogliono ciò, sono da considerarsi ottimati; quanti lo realizzano, uomini di primo piano e protettori della città. Non conviene, infatti, esser trascinati, nel gestire gli affari, da un senso tale dell’autorità propria che escluda la quiete dello spirito, né aggrapparsi a un amor di quiete siffatto che ripugni alla dignità.Di questa dignità serena, ecco le fondamenta, ecco gli elementi costitutivi, che le persone più elevate debbono difendere anche con il rischio della vita: i principi religiosi, gli auspici, la funzione dei magistrati, l’autorità del senato, le leggi, la tradizione, i tribunali, la giustizia, la fedeltà agli impegni, le province, gli alleati, il prestigio nazionale, l’esercito, l’erario.

Questo atteggiamento teso ad allargare il consenso a tutti i cittadini di buona volontà, fa sì che egli, tuttavia, assuma posizioni tra loro contrastanti: tra il 57 e il 53 pronunciò una serie di orazioni che se in parte attaccavano Clodio e i suoi amici, dall’altra difendevano i triumviri appoggiando le loro scelte: così In Pisonem arriva ad attaccare il suocero di Cesare, nella De provinciis consularibus o nella Pro Balbo, ad esempio, difende i triumviri e gli amici dello stesso Cesare.

Ma l’orazione più importante, e per alcuni la più briosa, fra queste è la Pro Caelio (56 a.C.): Celio era un bel giovane, affidato per l’educazione dal ricco padre provinciale alle cure di Cicerone. Affascinante e ambizioso era diventato un vero e proprio oggetto del desiderio per le aristocratiche matrone del tempo. Fra queste la famosa Clodia (la Lesbia cantata da Catullo) che lo accusa di aver tentato di avvelenarla. Su questo si basa la difesa di Cicerone. Ma noi sappiamo ben altro: le ambizioni di costui lo avevano avvicinato a suo tempo a Catilina; aveva poi tentato, grazie proprio alla protezione che egli vantava, di farsi spazio nella politica, senza tuttavia riuscirvi. Ma questa orazione è apparsa ai più importante perché qui Cicerone espone un vero e proprio “trattato” pedagogico sulla educazione dei giovani in questo tempo. Egli si dimostra molto favorevole ai divertimenti giovanili, purché, poi, non perdano di vista il fine ultimo, che è l’onore e la virtus. Non si tratta di abbandonare il mos maiorum ma di “sperimentare la vita” per poi, in età adulta, tornare ad esso.

L’AMANTE DI CATULLO?

(XLIX)

Si quae non nupta mulier domum suam patefecerit omnium cupiditati palamque sese in meretricia vita conlocarit, virorum alienissimorum conviviis uti instituerit, si hoc in urbe, si in ortis, si in Baiarum illa celebritate faciat, si denique ita sese gerat non incessu solum, sed ornatu atque comitatu, non flagrantia oculorum, non libertate sermonum, sed etiam compluxu, osculatione, actis, navigatione, conviviis, ut non solum meretrix, sed etiam proterva meretrix procaxque videatur: cum hac si qui adulescens forte fuerit, utrum hic tibi, L. Herenni, adulter an amator, expugnare pudicitiam an explere libidinem voluisse videatur?

Se questa donna non sposata avesse aperto la sua casa alla passione di tutti, se si fosse posta apertamente a una vita da puttana, se avesse stabilito di frequentare banchetti di uomini assai sconvenienti, se facesse ciò nella città, nei giardini, nella folla di Baia, se infine si comportasse così non solo nel portamento ma anche nell’abbigliamento e nella compagnia, non solo nel trucco, nella libertà di parola, ma nei baci, nei gesti, nei viaggi in mare, nei banchetti, così da sembrare non solo una puttana ma anche una puttana sfrontata e insolente, se qualche giovane per caso fosse stato con questa, questo (giovane), Lucio Erennio, ti sembrerebbe adultero o amatore che abbia voluto espugnare la pudicizia (della donna) o saziare una passione?

La descrizione di questa donna, pur non rivolgendosi direttamente Clodia, fa sì che i giudici possano identificarla con lei. Ma dipingerla in così forti tinte vuole colpire, soprattutto suo fratello e la sua famiglia, il famigerato Clodio. Ma non lo distrugge lui. Ci pensa il suo avversario, Milone, uccidendolo.

La prostituzione a Roma

La Pro Milone, scritta proprio per difendere il campione degli optimates, è certamente uno dei capolavori ciceroniani. Ma non si tratta dell’orazione da lui pronunciata e poi riscritta. Egli non è proprio riuscito a sviscerare la sua capacità oratoria. Gli eventi non lo hanno permesso. Infatti quest’orazione è scritta proprio post eventum e si basa sulla teoria della legittima difesa e della liceità del tirannicidio.

Allo scoppio della guerra civile Cicerone aderisce con entusiasmo alla causa di Pompeo, ma dopo la vittoria di Cesare, è da quest’ultimo perdonato. Conduce al foro alcune cause di pompeiani pentiti, come la Pro Marcello, la quale, oltre alla difesa dell’uomo, tenta di mostrare a Cesare un programma che, pur riformato, rispetti le forme della res publica. Probabilmente Cicerone ci spera ancora, ma il suo progetto politico fa acqua da tutte le parti.

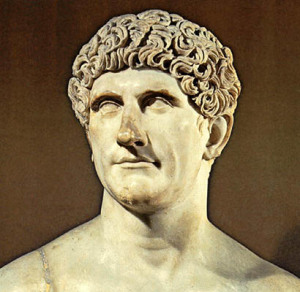

Ciò si dimostra quando, dopo l’uccisione di Cesare, lui torna con gioia e prepotenza, alla vita politica. I pericoli per la repubblica sono ora più vivi che mai: lo dimostra Antonio, che con la legge sulla permutatio provinciarum tenta di controllare e farsi padrone di Roma. Cicerone, con tutte le forze in corpo, lo accusa con estrema violenza nelle Philippicae:

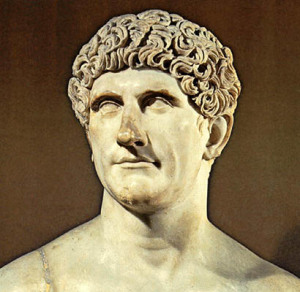

Busto di Marco Antonio

QUELL’UBRIACONE DI ANTONIO

(II, 63)

Sed haec, quae robustioris improbitatis sunt, omittamus; loquamur potius de nequissimo genere levitatis. Tu istis faucibus, istis lateribus, ista gladiatoria totius corporis firmitate tantum vini in Hippiae nuptiis exhauseras, ut tibi necesse esset in populi Romani conspectu vomere postridie. O rem non modo visu foedam, sed etiam auditu! Si inter cenam in ipsis tuis immanibus illis poculis hoc tibi accidisset, quis non turpe duceret? In coetu vero populi Romani negotium publicum gerens, magister equitum, cui ructare turpe esset, is vomens frustis esculentis vinum redolentibus gremium suum et totum tribunal inplevit! Sed haec ipse fatetur esse in suis sordibus; veniamus ad splendidiora.

Ma lasciamo da parte azioni come queste che sia pure nel male esprimono una certa energia. Parliamo piuttosto di qualcosa che rileva una depravazione della peggiore specie. Con una gola ampia come la tua, un petto così vasto, una corporatura così soda da sembrare un gladiatore tu alle nozze di Ippia avevi tracannato così tanto di vino, che il giorno dopo sei stato costretto a vomitare in pubblico, mentre parlavi al popolo romano. Scena stomachevole non solo a vedersi, ma anche a sentirsi. Chi non l’avrebbe trovata disgustosa, anche se ti fosse accaduto a tavola, fra quelle smisurate coppe che tu usi? Ma no è stato in un adunanza del popolo romano, mentre trattava di pubblici affari che il nostro comandante di cavalleria, cui il ruttare sarebbe già vergogna, ha dato di stomaco imbrattando di cibo puzzolente di vino la propria toga e il palco tutt’intorno. Ma riconosce lui stesso come una delle sue sozzure; passiamo allora alle azioni che costituiscono il suo vanto.

Basta questo brano per far sì che Cicerone mostri, con un sarcasmo straordinariamente cattivo, l’odio verso Antonio. La sproporzione che Cicerone usa tra la stazza fisica del personaggio e il modo in cui si comporta crea un contrasto che spinge il pubblico ad una vera e propria riprovazione per il personaggio, che appunto Cicerone dichiarerà “nemico della Patria”.

Questo è un passo della seconda orazione, la più dura: infatti le Philippicae sono composte da otto orazioni, pronunciate di fronte al Senato e di fronte al popolo tra il 44 ed il 43. Per tali orazioni Antonio chiederà la testa dell’avvocato arpinate.

La morte di Cicerone

Opere retoriche

Le opere retoriche sono state scritte tutte, ad eccezione del De inventione, dopo l’esilio ad indicare, nel periodo in cui vive, una forte necessità d’intervento. Infatti esse, al contrario della Rhetorica ad Erennium, vogliono dare, pur nella loro specificità, una vera e propria risposta politica. Esse sono: De inventione, De oratore, Orator, Brutus, De optimo genere oratorum, Topica.

De invenzione è un’opera giovanile di Cicerone, in cui egli riversa gli insegnamenti che i suoi magistri nell’ars dicendi gli avevano impartito arrivato a Roma: si tratta di Marco Antonio (nonno del politico del secondo triumvirato) e di Lucio Licinio Crasso.

De oratore: l’opera viene composta durante il difficile periodo in cui Roma era percorsa dalle bande armate di Clodio e Milone, ed è ambientata nel periodo della sua giovinezza, che egli disegna in modo nostalgico, perché le ricorda la concordia prima dello scoppio delle guerre civili. La prima grande novità di Cicerone è quella di far uscire la retorica dallo stretto ambito “tecnico” e di farla aderire, almeno stilisticamente (ma non solo) alla struttura dialogica di tipo filosofico. Infatti si tratta di mettere a confronto posizioni differenti: Marco Antonio e Lucio Licino Crasso, uomo politico protagonista dell’età precedente. Le posizioni che si confrontano sono quelle che si riferiscono da una parte alla profonda preparazione culturale che deve possedere un oratore, dall’altra la disposizione naturale alla parola. Per Antonio, infatti, l’essere oratore è frutto di una “disposizione naturale”, rafforzata dalla capacità tecnica nell’uso della parola; per Crasso, invece, portavoce di Cicerone, è soprattutto la conoscenza di filosofia morale che deve sostenere un buon oratore: infatti non può bastare la sua capacità retorica per sostenere pro o contra un argomento che, invece, può avere gravi ripercussioni politiche, se lo stesso oratore non sia dotato di una buona conoscenza che stia a fondamento della sua probitas e prudentia, altrimenti si cadrebbe nella pericolosa demagogia.

Si veda in questo brano quale grande importanza dia Cicerone alla cultura, alla parola:

IL PRIMATO DELLA PAROLA

(1, 30-32)

Neque vero mihi quicquam praestabilius videtur, quam posse dicendo tenere hominum mentis, adlicere voluntates, impellere quo velit, unde autem velit deducere (…) (Quid enim est) Aut tam potens tamque magnificum, quam populi motus, iudicum religiones, senatus gravitatem unius oratione converti? Quid tam porro regium, tam liberale, tam munificum, quam opem ferre supplicibus, excitare adflictos, dare salutem, liberare periculis, retinere homines in civitate? Quid autem tam necessarium, quam tenere semper arma, quibus vel tectus ipse esse possis vel provocare integer vel te ulcisci lacessitus? (…) Hoc enim uno praestamus vel maxime feris, quod conloquimur inter nos et quod exprimere dicendo sensa possumus.

Nulla a mio parere è più insigne della capacità di avvincere con la parola l’attenzione degli uomini, guadagnarne il consenso, spingerli a piacimento dovunque e dovunque a piacimento distoglierli (….). (Che cosa) ancora oppure di così possente e tanto splendido quanto il fatto che il discorso di un solo uomo riesca a modificare le passioni del popolo, gli scrupoli dei giudici, l’inflessibilità del senato? Che cosa c’è inoltre di altrettanto regale, nobile, generoso del prestare soccorso ai supplici, del risollevare gli afflitti, del salvare delle vite, dell’affrancare dai pericoli, del sottrarre all’esilio i concittadini? E che c’è di altrettanto indispensabile del disporre costantemente di armi con cui poter proteggersi, o sfidare i malvagi o vendicarsi se provocati? (…) Perché proprio per questa ragione noi siamo incomparabilmente superiori alle bestie: in quanto discorriamo tra di noi e possiamo esprimere a parole i nostri pensieri.

(M. Martina, M. Ogrin, I. Torzi, G. Gettuzzi)

Un oratore

Un’altra opera importante è certamente il Brutus, del 46 (in cui appare come protagonista insieme a Marco Bruto, che rappresenta le ragioni dell’atticismo e al suo amico Attico). L’opera nasce dopo le polemiche che il De Oratore aveva suscitato: infatti alcuni criticavano Cicerone perché lo ritenevano eccessivo, ricercato, come appunto la scuola asiana, contro cui loro, da atticisti, si oppongono. Cicerone risponde dapprima mostrando una conoscenza vasta e approfondita dell’arte retorica, descrivendone la storia da quella greca ad Ortalo e a lui stesso, quindi analizza gli stili oratori presenti a Roma:

- Atticismo: a questa scuola si rifacevano tutti coloro che ricercavano uno stile semplice e puro, lontano dall’artificiosità: in un’altra parola uno stile che faceva prevalere i fatti rispetto al modo di presentarli;

- Asianesimo: stile ricco e artificioso, pieno di parole ricercate e figure di suono, che alla fine si compiaceva troppo di se stessa, si ascoltava prima d’essere ascoltata.

Cicerone, che si considera il vertice dell’eloquenza, rifiuta e non rifiuta ambedue: la prima gli sembra assolutamente priva di verve, piatta, che poteva esercitare un certo effetto, nel momento in cui veniva pronunciata, ma non certo adatta per essere conservata al fine di farne un’opera letteraria; la seconda era troppo tesa a piacere, a riflettere se stessa, a ricercare l’effetto, facendo quasi perdere il ruolo, come abbiamo visto precedentemente, della probitas dell’oratore. Egli pertanto si fa fautore di un terzo stile:

- Rodiese: lo definisce così perché appreso a Rodi, nel suo viaggio d’istruzione in Grecia. In esso convergono i primi due. Consapevole che l’oratoria ha fra i suoi compiti quello di portare la verità, ma anche quello della piacevolezza dell’essere ascoltata, egli abbandona gli eccessi degli attici e degli asiani, cercando una via tra l’uno e l’altro ed utilizzandoli in modo vario all’interno di una stessa orazione o tra orazioni diverse (anche se non accetta la piattezza asiana) a seconda del fine che vuole ottenere. Inoltre per Cicerone l’ oratoria che deve anche essere consapevole della suo essere opera letteraria.

L’Orator, contemporanea al Brutus, è un trattato in forma di epistola. Nel proemio sottolinea l’importanza della filosofia:

LA NECESSITA’ DELLA FILOSOFIA

(14-16)

Positum sit igitur in primis, quod post magis intellegetur, sine philosophia non posse effici quem quaerimus eloquentem, non ut in ea tamen omnia sint, sed ut sic adiuvet ut palaestra histrionem; parva enim magnis saepe rectissime conferuntur. Nam nec latius atque copiosius de magnis variisque rebus sine philosophia potest quisquam dicere.

Innanzi tutto sia stabilito, come si capirà maggiormente dopo, che senza la filosofia non può formarsi quell’uomo eloquente (il perfetto oratore) che cerchiamo, non perché in essa, tuttavia, ci sia ogni cosa, ma perché giovi (all’oratore) così come la ginnastica (giova) al danzatore; infatti le piccole cose spesso sono paragonate in modo assai conveniente alle grandi. Infatti nessuno può parlare in modo molto vasto e abbondante su vari e importanti argomenti senza filosofia.

quindi riprende gli stessi temi del De Oratore, in modo più agile. Sottolineando i fini cui si deve dedicare un oratore, Cicerone li individua nel probare (prospettare tesi con argomenti validi), delectare (produrre una piacevole attenzione) e flectere (muovere attenzione):

PROBARE, DELECTARE, FLECTERE

(69-70)

Erit igitur eloquens is qui in foro causisque civilibus ita dicet, ut probet, ut delectet, ut flectat. Probare necessitatis est, delectare suavitatis, flectere victoriae: nam id unum ex omnibus ad obtinendas causas potest plurimum. Sed quot officia oratoris, tot sunt genera dicendi: subtile in probando, modicum in delectando, vehemens in flectendo; in quo uno vis omnis oratoris est. Magni igitur iudici, summae etiam facultatis esse debebit moderator ille et quasi temperator huius tripertitae varietatis; nam et iudicabit quid cuique opus sit et poterit quocumque modo postulabit causa dicere. Sed est eloquentiae sicut reliquarum rerum fundamentum sapientia. Ut enim in vita sic in oratione nihil est difficilius quam quid deceat videre. Πρέπον appellant hoc Graeci, noi dicamus sane decorum. De quo praeclare et multa praecipiuntur et res est cognitione dignissima. Huius ignoratione non modo in vita sed saepissime et in poematis et in oratione peccatur.

Sarà dunque oratore perfetto – è questo infatti ciò che noi ricerchiamo sulla traccia di Antonio – colui che saprà, tanto nei discorsi del foro quanto in quelli dei tribunali, dimostrare, dilettare, commuovere. Il dimostrare è richiesto dalla necessità, il dilettare dal piacere, il commuovere dall’esigenza del successo: questa infatti è la cosa più importante tra tutte per vincere la causa. Quanti sono i compiti dell’oratore, tante saranno le sue maniere di parlare: egli sarà acuto nel dimostrare, moderato nel dilettare, travolgente nel commuovere: è qui veramente che si rivela tutta la potenza dell’oratore. Dovrà essere di acuto giudizio e di grande abilità pratica colui che vorrà dominare e, per così dire, contemperare una tale triplice varietà: dovrà essere in grado di valutare ciò che occorrerà in ciascuna occasione e parlare nel modo richiesto dalla causa. Ma il fondamento dell’eloquenza, così come di ogni altra attività umana, resta sempre il buon senso. In un discorso, come in ogni circostanza della vita, non c’è nulla di più difficile che saper vedere la cosa che si addice. I Greci chiamano ciò Πρέπον, noi potremo chiamarlo “decorum”. Su di esso vengono dati molti e brillanti precetti; e veramente si tratta di una cosa assai degna di essere conosciuta, per la cui ignoranza si commettono degli errori non solo nella vita, ma molto spesso anche in opere di poesia e di prosa.

Ad ogni compito Cicerone assegna uno stile (genus dicendi): subtile (chiaro e semplice) nel probare; modicum (medio) nel delectare; vehemens (alto ed energico) nel flectere.

Un’altro scritto è il De optimo genere oratorum che, più che essere un vero e proprio trattato organico, voleva essere l’introduzione di sue traduzioni di due orazioni greche contrapposte tra loro in uno stesso processo, attraverso le quali voleva mostrare l’ottimo stile. Non sappiamo, in quanto non ci sono pervenute, se tali opere le abbia pubblicate o no.

Topica: operetta scritta nel 44 in cui Cicerone descrive i topoi cui gli oratori possono attingere.

Opere politiche

E’ difficile separare, nella cospicua messe delle opere ciceroniane, i temi toccati, in quanto essi passano da un testo all’altro, confluendo così in tutti i generi toccati, come le orazioni, le retoriche e le filosofiche. Questo è soprattutto evidente nelle due opere cosiddette politiche, il De re publica e il De legibus.

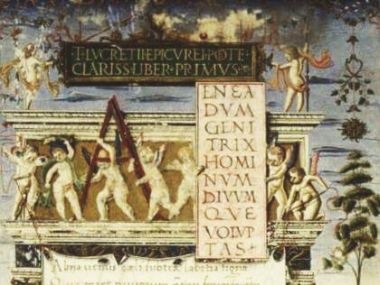

La prima si rifà esplicitamente, sin dal titolo, all’omonima opera di Platone, (Πολιτεία) anche se, al confronto con il filosofo greco, egli non si lancerà verso l’idea di una repubblica, ma l’ancorerà, viceversa, alla realtà del passato, il tempo di Scipione Emiliano. Come il De oratore, scritto più o meno contemporaneamente, il De re publica è un’opera dialogica tra cui i maggiori protagonisti sono il grande uomo politico del II secolo e Gaio Lelio. Non è possibile tuttavia ricostruire con esattezza il suo percorso, perché l’opera ci si presenta in modo estremamente frammentario. Curiosa, infatti, è la sua trasmissione: l’ultima parte dell’opera il Somnium Scipionis ci è giunta, vista la sua “venatura” religiosa, in modo separato ed integro sin dal Medioevo. Viceversa parte della prima è stata riscoperta in un palinsesto dal cardinale Angelo Mai all’inizio del XIX secolo, da meritarsi, per questo, una famosa canzone di Giacomo Leopardi.

Angelo Mai

Vediamo i tre tipi di stato:

I TRE TIPI DI STATO

(I, 42)

Deinde (consilium) aut uni tribuendum est, aut delectis quibusdam, aut suscipiendum est multitudini atque omnibus. Quare cum penes unum est omnium summa rerum, regem illum unum vocamus, et regnum eius rei publicae statum. Cum autem est penes delectos, tum illa civitas optimatium arbitrio regi dicitur. Illa autem est civitas popularis – sic enim appellant -, in qua in populo sunt omnia. Atque horum trium generum quodvis, si teneat illud vinculum quod primum homines inter se rei publicae societate devinxit, non perfectum illud quidem neque mea sententia optimum, sed tolerabile tamen, et aliud ut alio possit esse praestantius. Nam vel rex aequus ac sapiens, vel delecti ac principes cives, vel ipse populus, quamquam id est minime probandum, tamen nullis interiectis iniquitatibus aut cupiditatibus posse videtur aliquo esse non incerto statu.

Il governo dev’essere quindi affidato o ad uno solo o ad una scelta di cittadini o a tutta la moltitudine: per cui, quando tutto il potere si riassume in un uomo solo, quell’unico governante noi chiamiamo “re” e chiamiamo “regno” il suo Stato. Quando, invece, ci sia una scelta di governanti, allora si dice che quello è retto da un’aristocrazia. Ed è, infine, uno Stato democratico – come si suol dire – quello in cui tutto il potere è nelle mani del popolo. E ognuna di questi tre generi di costituzione, purché sappia mantenere il vincolo che primo riunì gli uomini in una società politica, per quanto imperfetto esso genere sia e mai del tutto buono a mio parere, può esser tuttavia tollerabile; e, a seconda dei tempi, una di queste costituzioni può anche essere preferibile ad un’altra. Si tratti d’un re giusto e saggio d’una oligarchia o dello stesso popolo (benché di quest’ultimo ci sia da fidarsi meno che d’ogni altro), purché non ci siano né ingiustizie né passioni, lo Stato può sempre continuare a reggersi.

Questi tre tipi di Stato possono modificarsi negativamente:

- Monarchia → degenerazione → tirannia

- Aristocrazia → degenerazione → oligarchia/plutocrazia

- Democrazia → degenerazione → anarchia/oclocrazia

La grandezza dello Stato Romano (ed è chiaro che qui Cicerone si richiami al passato, riprendendo una teoria di Polibio, ma riprenda altresì l’età presente ed il modo di uscire dalla crisi politica) sta nell’aver contemperato le tre forme:

- Monarchia → uguale → consolato

- Aristocrazia → uguale → senato

- Democrazia → uguale → comizi

Infatti egli, pur dichiarando la “unicità” e la “perfezione” del modello romano, mostra palese fastidio per la “democrazia” e adombra la figura di un princeps, come primus inter pares nella classe oligarchica. Non essendo ancora in uso tale termine per indicare il capo dello Stato se non nell’età augustea, essa sembrerebbe piuttosto adombrare alla sua figura, capace di aggregare i boni della repubblica romana.

Come è stato detto prima, grande importanza ha l’ultima parte dell’opera, arrivataci con il nome di Somnium Sciopionis. Infatti in questa parte si narra del sogno di Scipione Emiliano che, giunto all’Ade, conosce dal nonno Scipione l’Africano e dal padre per via elettiva Lucio Emilio Paolo, la futura potenza di Roma grazie alla conquista definitiva di Cartagine. Ma, ancor più, egli chiede quale sarà il futuro per le anime che tanto hanno fatto per la gloria della città:

LA VIA LATTEA

(VI, 16)

“Sed sic, Scipio, ut avus hic tuus, ut ego, qui te genui, iustitiam cole et pietatem, quae cum magna in parentibus et propinquis, tum in patria maxima est. Ea vita via est in caelum et in hunc coetum eorum, qui iam vixerunt et corpore laxati illum incolunt locum, quem vides – erat autem is splendidissimo candore inter flammas circus elucens -, quem vos, ut a Graiis accepistis, orbem lacteum nuncupatis”. Ex quo omnia mihi contemplanti praeclara cetera et mirabilia videbantur. Erant autem eae stellae, quas numquam ex hoc loco vidimus, et eae magnitudines omnium, quas esse numquam suspicati sumus, ex quibus erat ea minima, quae, ultima a caelo, citima a terris, luce lucebat aliena. Stellarum autem globi terrae magnitudinem facile vincebant. Iam ipsa terra ita mihi parva visa est, ut me imperii nostri, quo quasi punctum eius attingimus, paeniteret.”

Ma allo stesso modo, Scipione, sull’esempio di questo tuo avo e come me che ti ho generato, coltiva la giustizia e il rispetto, valori che, già grandi se nutriti verso i genitori e i parenti, giungono al vertice quando riguardano la patria; una vita simile è la via che conduce al cielo e a questa adunanza di uomini che hanno già terminato la propria esistenza terrena e che, liberatisi del corpo, abitano il luogo che vedi» – si trattava, appunto, di una fascia risplendente tra le fiamme, dal candore abbagliante -, «che voi, come avete appreso dai Greci, denominate Via Lattea». Da qui, a me che contemplavo l’universo, tutto pareva magnifico e meraviglioso. C’erano, tra l’altro, stelle che non vediamo mai dalle nostre regioni terrene; inoltre, le dimensioni di tutti i corpi celesti erano maggiori di quanto avessimo mai creduto; tra di essi, il più piccolo era l’astro che, essendo il più lontano dalla volta celeste e il più vicino alla terra, brillava di luce riflessa. I volumi delle stelle, poi, superavano nettamente le dimensioni della terra. Anzi, a dire il vero, perfino la terra mi sembrò così piccola, che provai vergogna del nostro dominio, con il quale occupiamo, per così dire, solo un punto del globo.

E’ questa una delle pagine giustamente più famose dell’opera ciceroniana, soprattutto per gli echi che essa ha avuto nell’ideologia cristiana (non è un caso, infatti, che essa sia stata l’unica trasmessa in età medievale): infatti i “giusti” per la patria abiteranno in cielo. Se ne deduce, pertanto, che gli “ingiusti” abiteranno sotto terra: cosa c’è di diverso nell’Inferno e nel Paradiso dantesco?

L’Universo, con al centro la Terra, sorretto dai giganti, in un codice dei Commentarii in Somnium Scipionis di Macrobio

L’altra grande opera ciceroniana di contenuto politico è il De legibus, modellata anch’esso nel titolo all’omonima opera di Platone (Νόμοι), giuntaci non completa. Si struttura come la precedente in un dialogo, che tuttavia si svolge nella sua età contemporanea: uno dei protagonisti, pertanto, è proprio lui. Qui il nostro espone la teoria, d’origine stoica, che le leggi sono innate nell’uomo e pertanto esistono nella mente degli uomini prima della regione. Se ne deduce che la loro origine è divina (idea stoica).

Opere filosofiche

Cicerone s’interessa di filosofia quando ormai la sua capacità politica non riesce più a incidere all’interno della società. Ciò non vuol dire che essa si situi in un ambito completamente estraneo alla situazione romana in cui vigeva la “dittatura cesariana”, ma interviene su essa cercando di capire e d’individuare le virtutes che dovevano appartenere a quelli che egli chiamava i boni. Ma non bisogna dimenticare che all’avvicinamento ad una meditazione e quindi ad una produzione filosofica contribuì anche la morte dell’amatissima figlia Tulliola e il conseguente divorzio dalla giovane e sposata da poco Terenzia. Si può dire pertanto che queste opere abbiano una duplice funzione:

- meditazione sulla realtà e quali prospettive ora essa gli riserva;

- consolazione per una duplice morte: la sua di grande oratore e protagonista della vita politica e quella della perdita dei familiari.

In che modo Cicerone si approccia al metodo filosofico? Da quanto detto egli si astiene dalla formulazione di una teoria propria ed esclusiva, condotta con forza e vis polemica, ma, con buona capacità, egli abbraccia tutte le scuole e con un metodo cortese e non alieno dalla dialettica le confronta trovando in ciascuna di esse una “verità” e un “insegnamento” per l’uomo. Questo tipo d’approccio prenderà il nome di “eclettismo”, intendendo con esso una vera e propria apertura e tolleranza verso le scuole greche che egli conosce perfettamente. Tale tolleranza e il conseguente metodo espositivo, piano, chiaro e certamente “elegante” (mi verrebbe da dire del migliore Cicerone oratore) ci dice a quale pubblico egli si rivolse: al romano colto, ma non esperto di filosofia greca. Tutto questo, chiaramente, ci riporta al punto iniziale: il nuovo civis all’interno della nuova e ormai perduta res publica.

Minerva, simbolo della sapienza, con la civetta in mano che rappresenta la filosofia

La prima opera filosofica ciceroniana è i Paradoxa stoicorum, “lusus“, come dice Cicerone, del 46 in cui cerca di rendere plausibili sei affermazioni stoiche che sembrano andare contro il senso comune: tale opera venne esclusa dal computo di opere filosofiche ciceroniane in quanto lo stesso non la citò nell’elenco di tali opere nel De divinatione.

Contemporanea ad essa ma purtroppo perduta e la Consolatio per la morte della figlia perduta. Frammentaria ma certamente importante è l’Hortensius, di cui possediamo qualche frammento conservatoci da Sant’Agostino che afferma avvicinarsi alla filosofia grazie a quest’opera.

Incompleta è anche l’opera in cui l’arpinate affronta il problema gnoseologico (della conoscenza) che affronta con gli Academica che si dividono in due parti: i Priora, in due libri, ed i Posteriora in quattro (giuntici frammentari). Qui, anche in ottemperanza al suo “eclettismo” egli si richiama alla teoria del probabilismo, che non accetta proposizioni certe, ma opinioni più o meno plausibili, probabili e verosimili. Ma già da ciò notiamo, nella filosofia ciceroniana una forte posizione antidogmatica.

Il problema filosofico etico Cicerone lo affronta in due opere, considerate veri e propri capolavori. Si tratta del De finis bonorum et malorum, e delle Tusculanae disputationes composte ambedue nel 45 a.C. circa.

Nella prima, il cui titolo nella nostra lingua corrisponde a “I termini estremi del bene e del male”, composto in cinque libri, il nostro, attraverso la forma dialogica affronta tutti i metodi filosofici, riguardanti il problema morale. E’ formato da tre libri: nel primo affronta la teoria del piacere secondo la teoria epicurea; il secondo la teoria stoica secondo cui il bene risiede nella virtù, il terzo la teoria accademica secondo cui il sommo bene risiede nella perfezione dello spirito non disgiunto dal bene materiale. Affrontando le tre scuole filosofiche Cicerone mostra di rifiutare la rigidità del pensiero epicureo e stoico e, pur mostrando più simpatia di questo rispetto al pensiero materialista accetta l’“eclettismo”, e ci mostra il suo appartenere a tale scuola filosofica.

Nella seconda che prende il nome dalla villa in Tuscolo dello stesso scrittore, lo stile dell’autore appare più appassionato, avvicinandosi alle teorie più rigorosamente stoiche. Anch’essa è in cinque libri e la mancanza di un vero e proprio interlocutore dialogico, fa apparire l’opera come un lungo monologo in cui si trattano temi fondamentali per la vita di un uomo come la morte, il dolore, la tristezza, la malinconia ed infine la virtù come garanzia di felicità.

Resti della villa di Cicerone a Tuscolo

LA SCELTA DI DEDICARSI ALLA FILOSOFIA

(I, 1-2)

Cum defensionum laboribus senatoriisque muneribus aut omnino aut magna ex parte essem aliquando liberatus, rettuli me, Brute, te hortante maxime, ad ea studia, quae retenta animo, remissa temporibus, longo intervallo intermissa revocavi, et cum omnium artium, quae ad rectam vivendi viam pertinerent, ratio et disciplina studio sapientiae, quae “philosophia” dicitur, contineretur, hoc mihi Latinis litteris inlustrandum putavi, non quia philosophia Graecis et litteris et doctoribus percipi non posset, sed meum semper iudicium fuit omnia nostros aut invenisse per se sapientius quam Graecos aut, accepta ab illis, fecisse meliora, quae quidem digna statuissent, in quibus elaborarent. Nam mores et instituta vitae resque domesticas ac familiaris nos profecto et melius tuemur et lautius, rem vero publicam nostri maiores certe melioribus temperaverunt et institutis et legibus. Quid loquar de re militari? In qua cum virtute nostri multum valuerunt, tum plus etiam disciplina. Iam illa, quae natura, non litteris adsecuti sunt, neque cum Graecia neque ulla cum gente sunt conferenda. Quae enim tanta gravitas, quae tanta constantia, magnitudo animi, probitas, fides, quae tam excel-lens in omni genere virtus in ullis fuit, ut sit cum maioribus nostris comparanda?

Poiché ero stato liberato una buona volta dalle fatiche delle difese e dagli oneri senatori o del tutto o in gran parte, indirizzai me, o Bruto, poiché tu soprattutto esortavi, a quegli studi, i quali, trattenuti nell’animo, tralasciati per le circostanze, interrotti da lungo tempo, ho ripresi; e poiché la ragione e l’apprendimento di tutte le arti, che si riferiscono alla giusta via del vivere, sono contenute nello studio della sapienza, che è detto “filosofia”, questo reputai che dovesse essere illustrato in lingua latina; non perché non possa essere appresa dalle opere e dai professori greci: ma fu sempre un mio pensiero che i nostri fossero venuti a conoscenza di tutte le cose più sapientemente dei greci o, le cose prese da loro, le avessero rese migliori, le quali stabilirono essere degne, nelle quali s’applicarono. Infatti i costumi e le istituzioni della vita, le cose domestiche e familiari noi certamente conserviamo sia meglio che più eccellentemente; e in verità i nostri antenati organizzarono la repubblica con istituzioni e leggi certamente migliori. Che dire dell’arte militare? Nella quale i nostri rifulsero molto con la virtù, tanto più anche per disciplina. D’altra parte quelle cose, che per natura, non per la letteratura hanno raggiunto, non sono da paragonare con i Greci né con nessun altro popolo. Quale mai grande dignità, quale così tanta costanza, grandezza d’animo, onestà, fedeltà, quale virtù in qualunque genere così tanto eccellente fu mai ad alcuno, che sia da paragonare con i nostri avi?

Ad osservare con attenzione questo passo, si può notare una specie di ascesi personale, con la quale il nostro dapprima parla di come, abbandonata l’attività pubblica, egli abbia sentito l’urgenza di esternare ciò che egli aveva già dentro di sé, ratio et disciplina ottenute con studio sapientiae, cioè con quella che è detta filosofia. Poi passa alla sua necessità di far diventare questa sua “sapienza” latina, e quindi inserirla in un discorso in cui essa possa eccellere, come tutte le altri arti, proprio perché diventata Romana e possa, di conseguenza eccellere colui che lo ha proposto.

Il codice del IX secolo, composito , conserva una silloge di opuscoli di Cicerone tra i quali il De natura deorum, De divinatione, De fato

Un posto estremamente particolare nella filosofia di Cicerone occupano due operette, scritte in modo dialogico, dedicate a due grandi personaggi romani: Cato maior de senectute e Laelius de amicitia, dedicate appunto a questi due sentimenti umani, scritte nel ’50 ed entrambe dedicate all’amico Attico.

Marco Porcio Catone in un disegno

Nella prima protagonista è il famoso Catone il censore ed è ambientata nel 150, anno precedente la sua morte. Egli proiettandosi in quest’uomo, si concede molte libertà, facendo del rude agricoltore che la tradizione ci ha conservato, un uomo estremamente dolce e ammansito, cultore dell’humanitas. Infatti vuole lasciare di se stesso l’immagine di un uomo a cui piacerebbe armonizzare l’otium con l’impegno politico, così come aveva disegnato l’antico uomo politico romano.

Più problematica la seconda opera che prende vita all’indomani dell’uccisione di Cesare e dal tentativo di rientro nella vita politica di Cicerone. Anche il personaggio Lelio viene immaginato dallo scrittore nel periodo immediatamente successivo alla morte dello Scipione. Parlando del suo amico Lelio quindi può soffermarsi sul valore di questo sentimento umano, cercando di differenziare il concetto di amicitia inteso a livello politico, e quello, invece, inteso a livello etico. Non esiste pertanto l’amicizia all’interno di un ristretto gruppo sociale, ma essa va allargata grazie alla virtus e probitas.

De amicizia, Biblioteca Palatina

L’ESSENZA DELL’AMICIZIA

(20)

Quanta autem vis amicitiae sit, ex hoc intellegi maxima potest, quod ex infinita societate generis humani, quam conciliavit ipsa natura, ita contracta res est et adducta in augustum, ut omnis caritas aut inter duos aut inter paucos iungeretur. Est enim amicitia nihil aliud nisi omnium divinarum humanarumque rerum cum benevolentia et caritate consensio; qua quidem haud scio an, excepta sapientia, nihil melius homini sit a dis immortalibus datum.

Quanta invece sia forte l’amicizia si può capire da questo che dall’infinita unione del genere umano, che la stessa natura ha riunito, come questo rapporto è stretto e ridotto in piccolo spazio, che tutto l’affetto si raccoglie fra due o poche persone. E infatti l’amicizia non è altro se non un pieno accordo di tutte le cose divine ed umane con l’affetto e la stima, della quale non so con certezza se, eccetto la sapienza, niente di meglio sia stato dato all’uomo dagli dei immortali.

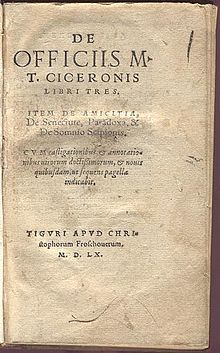

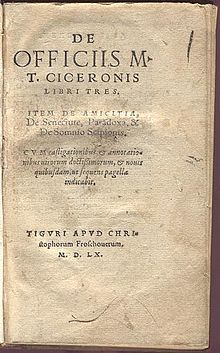

Il De officiis, certamente l’opera più importante filosofica del nostro, è stata scritta in un momento drammatico della storia romana, nel 44 circa, e corrisponde al periodo in cui egli, tornato prepotentemente a far sentire la sua voce, stava elaborando, con estremo furor le Filippiche. Se queste ultime rappresentano una vera e propria ribellione contro la demagogia antoniana, il De officiis si proponeva, viceversa, come la ricerca di quei doveri (esatta traduzione del termine latino che indica il titolo dell’opera) che il nuovo uomo politico romano, d’ascendenza aristocratica, deve possedere per guidare la città. Per questo l’opera si presenta come un trattato indirizzato al figlio Marco, a cui si rivolge in modo pedagogico, insegnandogli la filosofia stoica di Panezio che aveva caratterizzato la gioventù romana durante il II° secolo a. C., al tempo degli Scipioni. Cicerone, rivolgendosi ai giovani, affronta il tema dell’honestum e dell’utile. Che cosa è onesto e cosa utile? In primis la socialità, che, al tradizionale accompagnamento della giustizia affianca il concetto di beneficenza: la prima dà a ciascuno il suo; la seconda, invece, collabora al benessere comune. Bisogna stare tuttavia attenti che tale beneficenza non diventi strumento di corruzione politica, come già avveniva ai tempi di Cicerone, in cui la largitio significava esattamente l’acquisizione di un successo politico e di potere, ma doveva esser posta al di fuori da ogni ambizione personale. Altra concezione fondamentale (altro “dovere” ci viene da dire), è quella della magnanimità, capace di far emergere l’uomo, che ha dato buona prova di sé, sul popolo romano. Tale sentimento, tuttavia non dev’essere accompagnato dalla smisuratezza del possesso, ma da una vera e propria temperanza che mostri disinteresse verso le cose che possono renderci schiavi del possesso. E’ questo che poi fa l’uomo portatore di quella dignitas, che si ottiene attraverso l’equabilità, che permette di essere definiti tali dagli altri. Se si viene meno a tale virtù, come Antonio, appunto, si va verso il disordine e l’anarchia.

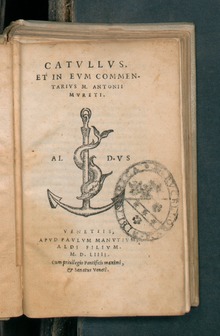

Edizione del 1560 del De officiis

LODE DELL’UOMO ONESTO

(II,76)

Laudat Africanum Panaetius, quod fuerit abstinens. Quidni laudet? Sed in illo alia maiora. Laus abstinentiae non hominis est solum, sed etiam temporum illorum. Omni Macedonum gaza, quae fuit maxima, potitus est Paulus; tantum in aerarium pecuniae invexit, ut unius imperatoris praeda finem attulerit tributerum. At hic nihil domum suam intulit praeter memoriam nominis sempiternam. Imitatus patrem Africanus nihilo locupletior Carthagine eversa. Quid? qui eius collega fuit in censura, L. Mummius, num quid copiosior, cum copiosissimam urbem funditus sustulisset? Italiam ornare quam domum suam maluit; quamquam Italia ornata domus ipsa mihi videtur ornatior.

Panezio loda l’Africano per il fatto che fu disinteressato. Ma perché mai? In lui ci furono altre doti maggiori. La lode di integrità non è solo propria di quell’uomo, ma anche di quei tempi. Paolo s’impadronì di tutto il tesoro dei Macedoni, che era enorme, e versò nell’erario tanto denaro che il bottino di un solo generale permise di mettere fine alle tasse; ma egli non portò niente a casa sua, tranne il ricordo eterno del nome. L’Africano imitò il padre, e, abbattuta Cartagine, non fu per niente più ricco. E che? Colui che fu suo collega nella pretura, Lucio Mummio, forse che diventò più ricco dopo aver distrutto sin dalle fondamenta una città ricchissima? Preferì abbellire l’Italia piuttosto che la sua casa; benché, abbellita l’Italia, la sua stessa casa mi sembra più ornata.

Altare con bassorilievo della fondazione di Roma

Cicerone e la religione

Un altro aspetto toccato nel percorso filosofico ciceroniano riguarda la teologia. Di questo argomento possediamo tre opere: il De natura deorum in tre libri, il De divinatione in due, e il De fato, giunto incompleto.

Nel De natura deorum, dialogo in tre libri Cicerone mette a confronto le teorie sugli dei degli epicurei, che li vedevano lontani ed indifferenti, la teoria provvidenzialistica degli stoici e quindi la teoria razionale che vede la religio come strumento della politica.

La posizione di Cicerone, pur non negando l’esistenza degli dei, come l’estremismo della terza teoria, cerca tuttavia di conciliare il disegno provvidenzialistico e l’utilità della religione per la pace sociale.

Nel De divinatione, dialogo in due libri, Cicerone cerca di mettere i rischi che si possono creare tra la legittima l’arte divinatoria e il suo degenerare in semplice superstizione, pur sottolineando l’importanza sociale del rito

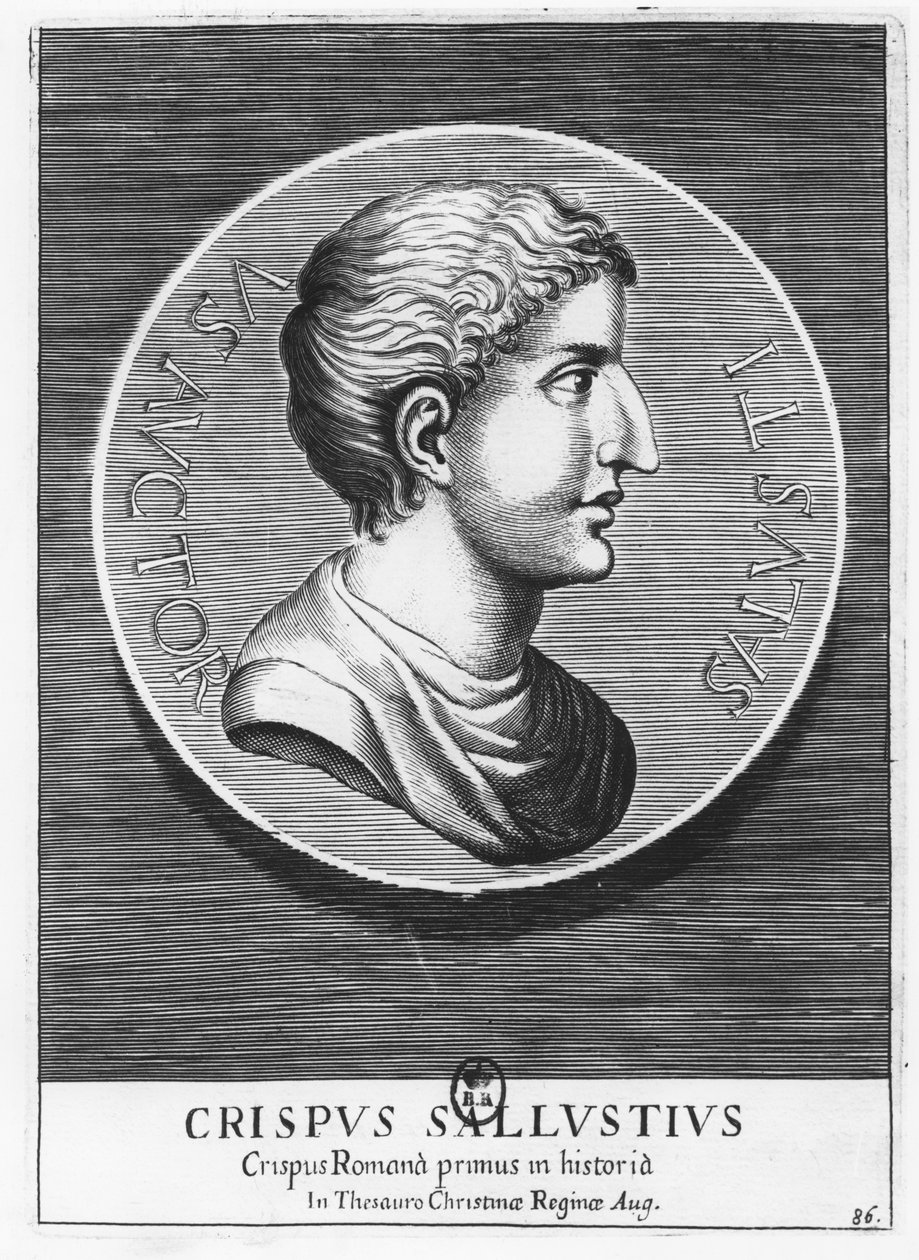

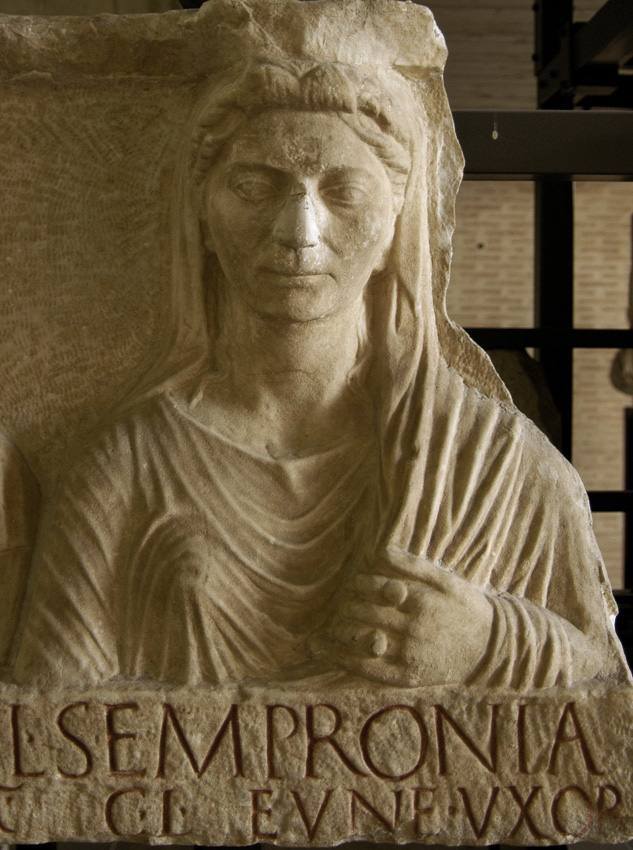

Il De fato, l’unico che ci è giunto mutilato, mette di fronte il concetto provvidenzialistico dello stoicismo con il libero arbitrio.